2011 年福建省泉州市中考语文真题及答案

一、积累与运用(35 分)

1.阅读下面一段话,按要求作答。(7 分)

悠久古老的中原文化和晋唐遗风,在泉州比比皆是,随处可见:那建于唐代的庄严宏伟

的千年古寺开元寺和东西双塔,那我国古代桥梁中长度首屈一指的安平桥以及我国最早的梁

式跨海长桥洛阳桥,那九日山上东西两面的摩崖祈风石刻,那清源山下的巨大的老君石像,

以及南天寺的大石佛……闻名遐迩,有口皆碑。

) 摩崖——摹(

) 桥梁——粱(

⑴为加点的同音字组词。(2 分)

宏伟——弘(

⑵下面所列内容正确的一项是(

A.“悠久古老”中,“久”字笔画数是 3 画,义为“时间的长短”。

B.“首屈一指”中,“屈”字的起笔是“丿”,义为“弯”。

C.“晋唐遗风”中,“遗”字的起笔是“丶”,义为“遗失”。

D.“有口皆碑”中,“碑”字笔画数是 13 画,义为“镌刻功业事迹的石碑”。

⑶指出这段文字所使用的修辞手法,并品味其表达效果。(3 分)

) 遐迩——暇(

)。(2 分)

)

Com]

,以观沧海。

,塞上燕脂凝夜紫。

2.诗文默写。(10 分)

①烽火连三月,

②

③晓镜但愁云鬓改,

④

⑤闲来垂钓碧溪上,

⑥

⑦曾子曰:“吾日三省吾身:

3.按提示填空。(任选 3 处作答)(3 分)

初中阶段,我们学了不少鲁迅先生的文章,从中受到中华文化的熏陶,更被他的伟大精

的强烈愿望;读《风筝》,我们钦

的崇高品格;

的可贵精神;读《鲁迅自传》,我们敬仰他

,化作春泥更护花。

”

神所感染。读《故乡》,我们感受到他

佩他

读《藤野先生》,他那

令我们油然而生敬意。

4.民俗节日探究。(7 分)

民俗节日是我国民俗文化的一个组成部分,其中蕴藏着语文学习的宝贵资源。同学们伴

随着这些节日度过了一年又一年,而对它的了解又有多少呢?那么,让我们一起去熟悉它,

探究它,从而增进了解,获得知识。

⑴了解民俗节日。(2 分)

请用线段将下列相关内容连接起来。

民俗节日

春节

清明

端午

中秋

民俗活动

赏月

踏青

舞狮

赛龙舟

饮食文化

包粽子

吃润饼

尝月饼

吃团圆饭

⑵品评民俗节日。(3 分)

请结合⑴⑶题提示的内容,说说我国民俗节日的特色。

特色一:

⑶探究诗句内涵。(2 分)

下列诗句所表现的共同的文化内涵有哪些?

①爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。 ②清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

③汨罗沉没一流恨,湘楚常怀千古羞。 ④但愿人长久,千里共婵娟。

特色二:

5.名著阅读。(8 分)

�

⑴以“奋斗”为话题,阐明自己的一个观点。(2 分)

⑵下列名著中人物的经历与“奋斗”关系不够密切的一项是(

A.格列佛 B.鲁滨逊 C.保尔·柯察金 D.骆驼祥子

⑶从以上与“奋斗”关系密切的人物中选取两位,各简述一个例子,作为你所阐述的观

)(2 分)

点的论据。(不少于 30 字)(4 分)

①人物

②人物

事例:

事例:

源 Com]

二、阅读(55 分)

(一)阅读下文,完成 6—9 题。(15 分)

桃花源记

陶渊明

[来

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂

树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之。复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复

行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。

其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来

问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,

乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停

数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,

寻向所志,遂迷,不复得路。

)。(2 分)

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

6.下列句中加点词古今词义完全相同的一项是(

A.阡陌交通..,鸡犬相闻

C.率妻子..邑人来此绝境

7.以下各组加点词意思不同的一项是(

太丘舍.去

子子孙孙无穷.匮也

忠之.属也

斯是.陋室

A.便舍.船

B.欲穷.其林

C.有良田美池桑竹之.属

D.问今是.何世

B.黄发垂髫,并怡然..自乐

D.乃不知有汉,无论..魏晋

)。(3 分)

8.翻译句子。(6 分)

⑴余人各复延至其家,皆出酒食。

⑵既出,得其船,便扶向路,处处志之。

9.本文内容在一定程度上体现了儒家、道家思想,请选择其中一“家”作简要说明。(4

分)

(二)阅读下文,完成 10-12 题。(15 分)

神奇的地声

韩长代、田锟

地震到来之前,或早或晚地总会有一些异常现象发生。古今中外的例子也证明了这一点。

例如,地震前发生的地光、地声,以及水位变化等。其中的地声,可以说是大自然在给人类

带来灾难前向人们发出的最后警告信号。

�

我国史书上记载地声的例子很多。《魏书·灵征志》载:山西“雁门崎城有声如雷,自

上西引十余声,声止地震”。清朝乾隆年间的《三河县志》记载 1679 年三河 8 级地震前的情

景:“忽地底如鸣大炮,继以千百石炮,又四远有声,俨然十万军飒沓而至,余知为地震……”

1976 年 8 月 28 日,唐山大地震前五六个小时不少人也听到特别奇怪的声音。

地声的响声多种多样,这与震级的大小、距离、远近和震源的深度及地面覆盖物有关。

有的像雷声、狂风怒吼声、炮声及汽车声、飞机声,还有的似撕布声、大树折断声、铅球在

地板上滚动声、击鼓声等。同一次地震,各地听到的地声情况也不尽相同。

地声,同其他声音一样,也是由于振动引起的。地震前,由于地壳中岩体的脆弱部位首

先发生断裂或滑擦,引起的声现象,是地震孕育过程中的一种物理现象,是一种地震先兆现

象。注意观测地声,对地震预防有重大意义。

我国已有利用地声成功预测地震的先例。唐山大地震前,滦南县有位中学教师,凌晨两

点钟听到隆隆的地声后,立即喊醒周围所有的人离开建筑物,到空旷地带躲避。结果,凌晨 3

时 42 分,大地震就发生了。

地震发生前,地壳岩石断裂或者滑擦,有时要经过几个小时或者 几十个小时才发出声音;

有时是震前几秒钟或几分钟。随着科学技术的发展,科学家们研制了无人地震监测仪,由地

声接受器、放大器、数据采集器和计算机组成的监测系统,能采集、记录各种地声信号,再

经过识别、判断、分析、综合整理后通过打印机,制成图形材料,供地震专家分析地震趋势,

预报地震发生的大概时间、地点及强度。

科学家们和人民群众总结出用地声预报地震的谚语。谚语曰:“临震前,一瞬间,地声

发,最常见。震级大,地声沉;震级小,地声尖。响声长,隔得远;响声短,在眼前。闻地

声,宜果断;速躲避,少危险。”观测地声作出判断,采取措施,达到避免人员伤亡和财产

损失的目的。

(选自《青年科学》2011 年 1 月)

10.什么是地声?地声有哪些神奇之 处?(6 分)

11.作者所要说明的事理是什么?明白这个事理对地震的预防有何意义?(5 分)

12.试分析文中引史料和引谚语对说明事理的不同作用。(4 分)

(三)阅读下文,完成 13—17 题。(25 分)

故乡滋味

凸凹

这是 8 年前的旧事。那年,刚刚过完 40 岁的生日,突然生出一种莫名的思乡之情。这种

感情很强烈,近乎一种烧燎,若不回故乡住上一段日子,心里难以平静下来。

于是我回了一趟老家。[来源 om]

到了母亲的老宅院,推开那一道柴门,母亲“哦”了一声,显出意外的喜悦,眼睛潮潮

地红起来。走近母亲身边,觉得母亲很矮小,依旧是粗布衣裤,与那道柴门一个色调。多少

年了,故乡仍带着那种逼人的质朴。我心里很温暖,觉得自己就是为这质朴而来。

母亲烧起柴草,煮了几穗青玉米。柴草很干,火烧得热烈。

“住几天吗?”母亲问。

我说:“当然要住几天,陪您唠一唠近 20 年来不曾细唠的家常。”

母亲笑一笑:“你已是老家雀了,只有老家雀才知道回窝哩。”在母亲的感觉里,我居

然跟她一样老了。

青玉米煮熟了,剥了玉米的苞衣,米粒很黄。一粒一粒剥着吃,很绵软,香得和奶一样。

母亲同我一起剥玉米吃。炉膛的余火闪着黄黄的光。

我一下子找到了故乡的感觉,即黄色的温暖。

晚上,母亲问:“你到哪儿睡呢?娘就这一条土炕。”

我说:“除了娘的土炕,我哪儿都不去。”

躺在土炕上,感到这土炕就是久违了的母亲的胸怀。母亲就是在这土炕上生我的,揭开

席子,肯定还能闻到老炕土上胎衣的味道。而今,母亲的儿子大了,自己也老了,却依然睡

着这条土炕。土炕是故乡永恒的岁月、不变的情结吗?

�

这一夜,母亲睡不着,她的儿子也睡不着。母亲很想对儿子说些什么,儿子也想对母亲

说些什么,却都不知道从何说起,只能清晰地听到对方的呼吸。

其实,岁月已使母子很隔膜了,却仍爱着,像呼吸,虽然有时感觉不到,却须臾不曾停

止。

天亮了,我却酣然地睡沉了。睡醒来,小饭桌早已放在身边。“酒给你温好了,喝几盅

吧。”母亲安然说道。

饭桌中央,果然就是那把几代人用过的黄泥酒壶。

说温酒,其实是把罐中的老酒舀到壶里去。母亲给祖父舀酒,给父亲舀酒,如今,又给

她的儿子舀酒,那么,在她眼里,儿子是条有分量的汉子了。

在老家的日子,我彻底让自己放松了。每天起得很迟,睡到日上三竿。母亲从不叫醒我,

开心地放任她的儿子。

“快把娘的儿子宠坏了。”我跟母亲开玩笑。

“还能宠几天呢?世道上,除了娘宠儿子,还有谁宠呢?”

听了娘的话,我心中竟生出一丝莫名的酸楚。媳妇好,爱情的后面是温柔的束缚;儿子

好,伦常会把一副叫责任的担子不由分说地让你担下去;朋友好,友谊时时提醒你要保持一

种无奈的却是必须的心灵对等……这一切,都美丽而忧伤,美得让人感到有些累。

吃过母亲的早酒,便是走走儿时的路,爬爬儿时的山……

路依旧,山依旧,我的感觉却大不一样了。

儿时高高的曾绊得我摔破了膝的石阶,已显得很矮很矮。

儿时深深地看一眼都眩晕的水井,也显得很浅很浅。

山路曲折悠长,我却走来走去,又走回原处。

折回母亲的 柴门,看到柴门下的母亲,霜雪已浸染了大片发际。

我不禁低沉地吟了一声:“哎,故乡。”

晚上,盘腿坐在母亲的土炕上,在小饭桌上摊了几页纸,想随便写些什么。笔落下去,

却写出了这么几行字:

故乡,就像母亲的手掌,虽温暖,却很小很窄。它遮不了风雨,挡不住光阴,给你的只

是一些缠绵的回忆……

写到这里,我抬头看一眼熟睡的母亲,想到明天就要走了,泪水不禁热热地流下来。

(摘自《人民日报》2010 年 10 月 20 日)

13.揣摩品味语言。(6 分)

⑴“故乡滋味”中“滋味”的含义是什么?(2 分)

⑵请结合上下文说说文中划线句中“酸楚”所包含的情感。(4 分)

14.文章重点叙写“我”回故乡后的哪几件事?(8 分)

15.根据文意,简要描述“我”眼中的“母亲”和我所见的故乡。(4 分)

“母亲”:

故乡:

16.说说你所感受到的作者对故乡的深情。(4 分)

17.文题为“故乡滋味”,而内容以写“母亲”为主,作者是如何将“母亲”与故乡有

机地联系在一起的?(3 分)

三、作文(60 分)

18.逗号、句号、问号、感叹号不仅仅是标点符号,它们各自蕴含着丰富的意义。请你

展开联想和想象,就所领悟到的意思,结合生活经历,或叙事,或议论,写一篇不少于 600

字的文章。

�

要求:①自选角度,自拟题目;②除诗歌外,文体自选、规范。

参考答案:

一、积累与运用(35 分)

1.(7 分)

(1)弘扬 高粱 摹本 闲暇(2 分。每个词各占 0.5 分)

(2)D(2 分)

(3)(3 分)运用了排比的修辞手法,(1 分)(2 分)示例:①在内容上,具体说明“悠久

古老的中原文化和晋唐遗风,在泉州比比皆是,随处可见”。②句式整齐,表意简洁,读起来

琅琅上口,增强文章的表达效果,更加突出泉州历史的悠 久,人文景观的丰富。(答出其中

一点即可。如只答“增强语势”得 1 分)

2.(10 分,每空一分,错、漏、添字的,每字扣 0.5 分,扣完该空分为止)

①家书抵万金

②东临碣石

③夜吟应觉月光寒

④角声满天秋色里

⑤忽复乘舟梦日边

⑥落红不是无情物

⑦为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?

3.按提示填空。(任选 3 处作答)(3 分)

期望平等 知错能改 弃医从文 爱国精神

4.民俗节日探究。(7 分)

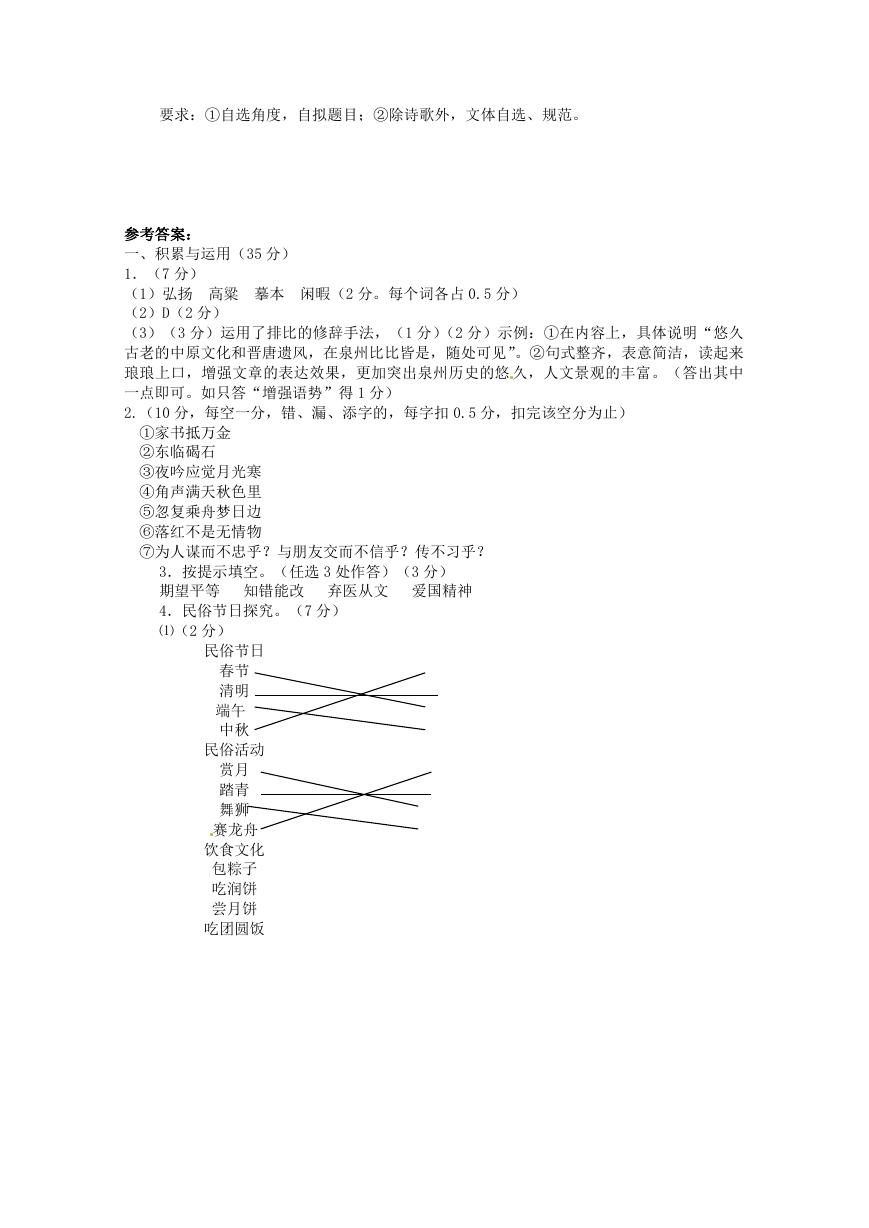

⑴(2 分)

民俗节日

春节

清明

端午[来源网]

中秋

民俗活动

赏月

踏青

舞狮

赛龙舟

饮食文化

包粽子

吃润饼

尝月饼

吃团圆饭

�

⑵品评民俗节日。(3 分)

示例:①带有浓郁的民族特色。②民俗活动与民俗饮食相结合。③民俗活动形式丰富多

彩。④文化色彩浓厚。

(3)(2 分)示例:①诗句内容与民俗节日相关。②描述民俗节日活动、节日气氛。

③表现不同节日的不同特色。(答出两点即可)

5.(8 分)(1)(2 分)示例一:奋斗,是理想的阶梯。示例二:爱拼才会赢。

(2)(2 分)A(3)(4 分。每个事例 2 分)(示例见第 3 页)(这里确实没有)

二、阅读(55 分)

(一)(15 分)

6.(2 分)B

7.(3 分)D

8.(6 分。每句 3 分)(1)其余的人又各自请渔人到他们的家,都拿出酒饭来招待他。

(其中“复”“延”各占 0.5 分)

(2)(渔人)出来后,找到了他的船,就顺着原来的路回去,处处做了记号。(其中

省略部分、“志”各占 0.5 分)

9.(4 分)答案要素:①文本中理想社会内涵(2 分)②儒家“大同”思想或道家“避

世自足”“无为而治”“小国寡民”思想。(2 分)示例:(儒家)如文中的“黄发垂髫,并

怡然自乐”表现了“桃源”中的老小受到全社会的关爱,生活幸福, 这体现了“老有所终”

“幼有所长”的“大同”思想。

(二)(15 分)

10.(6 分)地声是地震前地壳中岩体的脆弱部位发生断裂或摩擦而引起的声现象。(2

分)地震前,地声能向人们发出最后的警告信号;地声的响声多种多样。(4 分)

11.(5 分)利用地声预测、预报地震(2 分。其中“预报”“预测”占 1 分)意义在于

懂得观测地声进行判断;采取措施,以避免人员伤亡和财产损失。(3 分)

12.(4 分)引用《魏书·灵征志》和《三河县志》所记载的史实,证实地震前确有地

声这一现象;引用谚语使对利用地声预报地震的说明更加具体形象、通俗易懂。[来 om]

(三)(25 分)

13.(6 分)(1)质朴、温暖的感觉。(2 分)

(2)①为母亲年老,我受宠的日子越来越少而伤感。②为我与母亲相处的时日太短而

愧疚。③体会到相对于母爱,“爱情”“伦常”“友谊”却美丽而忧伤。(4 分,答出其中

两点即可)

14.(8分)(1)和母亲一起剥玉米吃。(2)和母亲同睡一条土炕。(3)喝母亲为我

温的早酒。(4)重走故乡的山路。

15.(4 分)母亲变得衰老、矮小,但依然质朴,仍是那样的慈祥、善良。故乡仍带着

质朴,单路依旧,山依旧,仿佛都没有什么变化。

16.(4 分)①人到中年,仍有思乡的冲动,而且感情很强烈。②回到故乡,始终感到

故乡的温暖。③虽然故乡依旧没有变化,但对故乡仍深深的依恋之情。(答出其中两点,意

思对即可)

17.(3 分)示例:①借写母亲给我的爱,含蓄地表现故乡对我的情。②借我对母亲的

依恋,表现对故乡的依恋。③故乡就像母亲一样,给我滋养,给我温暖。④故土难离,就像

我对母亲的情感一样,即使身处异乡也难于割舍。(能说清楚其 中一点,意思对即可)

三、作文(60 分)

18.略

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc