“同心协力”策略研究

摘要

随着人们的生活水平的提高,同心鼓游戏越来越被大家所接受,玩好同心鼓

需要团队默契及必要的技巧,这种技巧值得我们进一步研究。我们研究了人们拉

鼓击打排球的力度、方向及发力时机。通过牛顿第二定律来受力分析物体,并研

究物体的运动状态并预测下一次的位置,本文综合考虑了有关牛顿第二定律和相

互作用力物理性质,探究如何在团队胜利的同时,打出小球的次数更多,建立了

排球自由落体后被同心鼓击出的多个模型,并用已知的数据进行模型的求解并改

进模型。

项目的名称叫同心鼓,这是个团队配合的的项目,增强了团队之间的配合及

默契,游戏规则必须所有的绳子都有学员牵拉,防止绊倒学员,需要足够大的场

地,地面上不要有石头等硬物,学员需穿运动鞋参加颠球活动,通过团队协作及

预料结果不同时,调整与应对是重要的,要求我们在安全的情况下创造更多的颠

球记录,同心鼓的绳长相同,每人拉住每根绳子末端,同时发力,使鼓面上升撞

击自由落体的小球,使小球升高,如果低于 40cm,则比赛失败。

但在实际问题中,因为考虑的因素过多,因此本文忽略弹性形变和空气阻力

对本模型的影响,加强模型的简易性,使人们对本模型的研究更加清晰,更容易

理解。

综合来看,在理想状态下,建立物理模型,考虑力矩、转动惯量等物理知识

来判断理想物理模型的正确性,使模型更加科学。进而本文考虑了模型在实际问

题中必然会产生误差,这是我们在实际问题中不可避免的,并加以改进模型。

关键词:牛顿第二定律;预测;相互作用力;误差

1

�

问题重述

问题一:在理想状态下,每个人都能够精确控制用力方向、时机和力度,在

这种理想状态下,找出一个团队最佳协作策略,这种最佳协作策略即能够使项目

时间长,并且在长的时间内,连续颠球的次数尽可能多。当然,团队协作赢得胜

利,必然是次数越多、时间越长胜率越大。

问题二:在问题一的基础上,我们回归现实,队员发力时机和力度不可能做

到精确控制,存在一定误差,于是鼓面可能出现倾斜。我们需要建立模型并描述

队员的发力时机和力度与某一特定时刻的鼓面倾斜角度的关系。同时,题目中给

出了一系列现实中可能遇到的情况,发力时机以及发力大小,从而求出鼓面的倾

斜角度。

问题三:从问题二的模型回到问题一探讨的最佳团队协作策略,当然,我们

知道,问题二中对发力大小以及发力时机都做了各种假设,而用于寻找团队最佳

策略的,在保证颠球时尽可能不让球被抛出鼓面,即发力大小各队员必须尽可能

相同,进而应从发力时机层面探讨现实中的最佳策略问题。

分析与假设

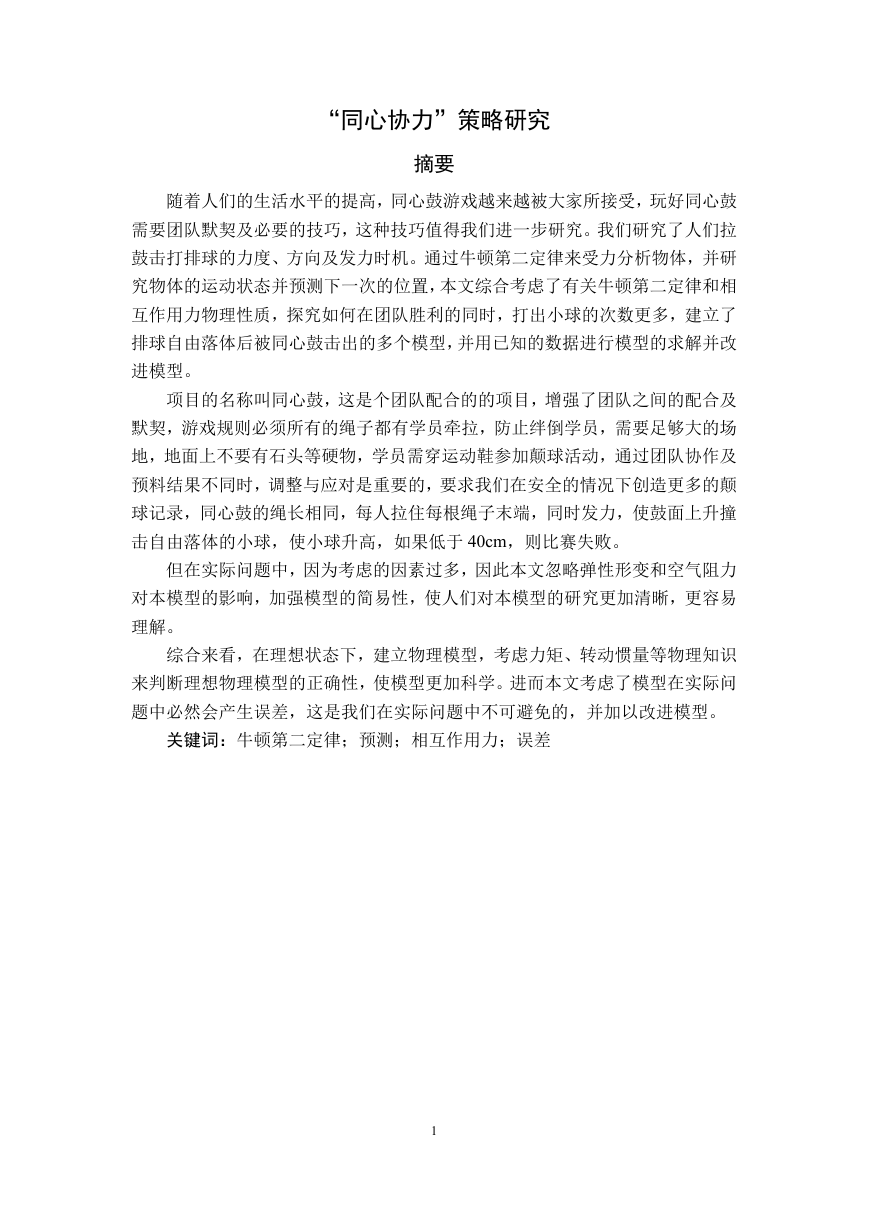

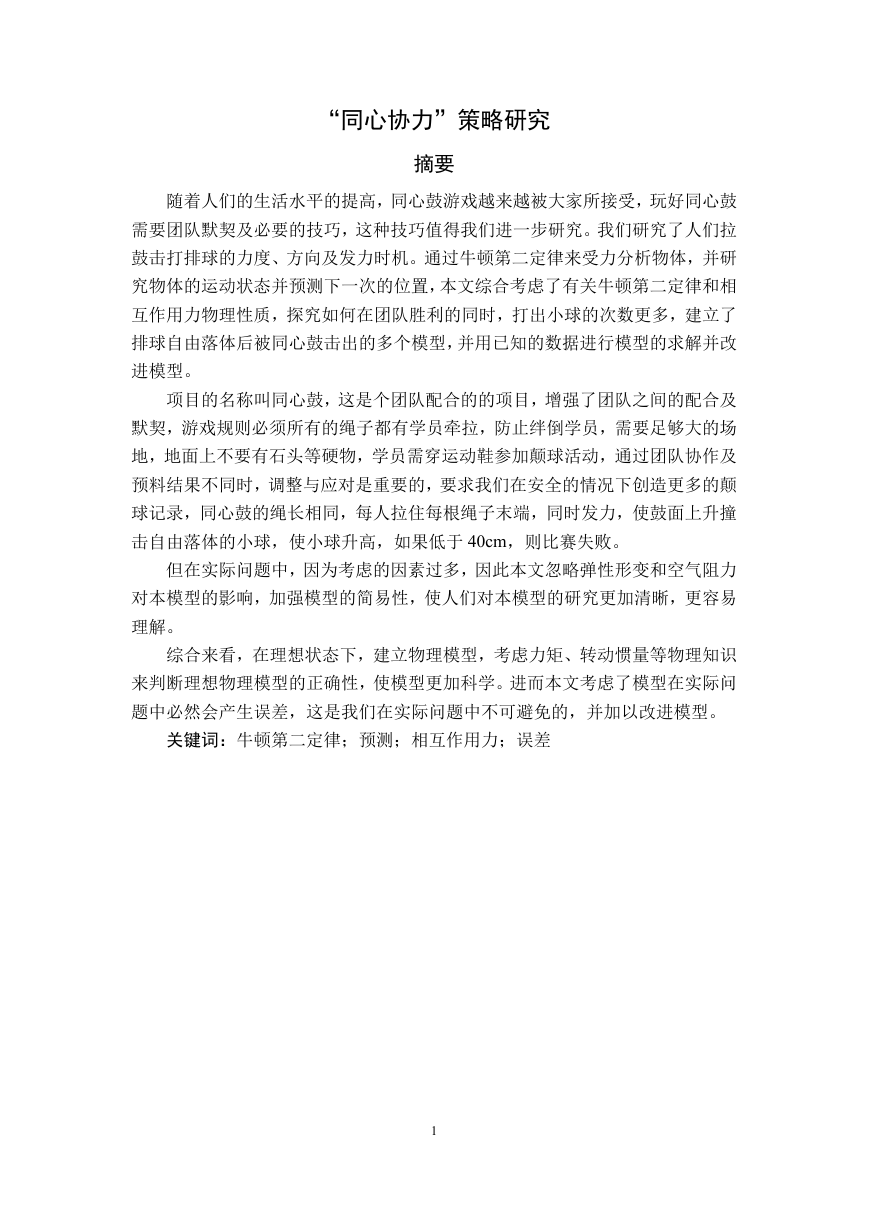

分析:在理想条件下,人们拉鼓击打排球的力度、方向及发力时机能够精确

掌控,团队将同心鼓向上拉起的力恒为 F 且与水平面形成角度为角 a ,绳长l 完

全相同,每个人持绳位置与鼓面的垂直高度均为 0.15 米,每个人都在小球落到

鼓面瞬间开始发力,小球从空中自由落体落在鼓面上的瞬间被弹起到最大高度

后,且每相邻两人等间距分布在同心鼓周围。由于现实生活中,在同心鼓游戏中,

随着人的数量增加,绳子或长或短,每个人需要发力的力量范围缩小,使得队员

难以精确掌控力度范围。在人数相同情况下,随着人间距的增大(绳子长度更长),

每个人需要更大的力量才能完成项目,因此人间距越小才更大可能赢得胜利。

假设:人数相对越少,间距相对越近,比赛胜利几率越大作为假设条件。

符号说明

m 排球质量

M 鼓的质量

r 鼓的半径

x 队员人数

y 队员之间的距离

h 球弹得高度

0v 小球自由落体到鼓面的速度 v 小球撞鼓后,小球第一次反弹的速度

a 水平面上的角度

1h 持手点距鼓面的垂直距离

l 绳长

1F 所有人的合力

2F 每个人击球的力

d 绳子与鼓的接触点投影到地面到人脚的距离

1a 小球撞鼓后,小球第一次反弹的加速度

2a 小球撞鼓后,鼓第一次的加速度

b 垂直方向的角度

W 人对鼓所做的功

2

�

题目一:

模型的建立

图 1 小球自由落体到鼓面的正视图

3

�

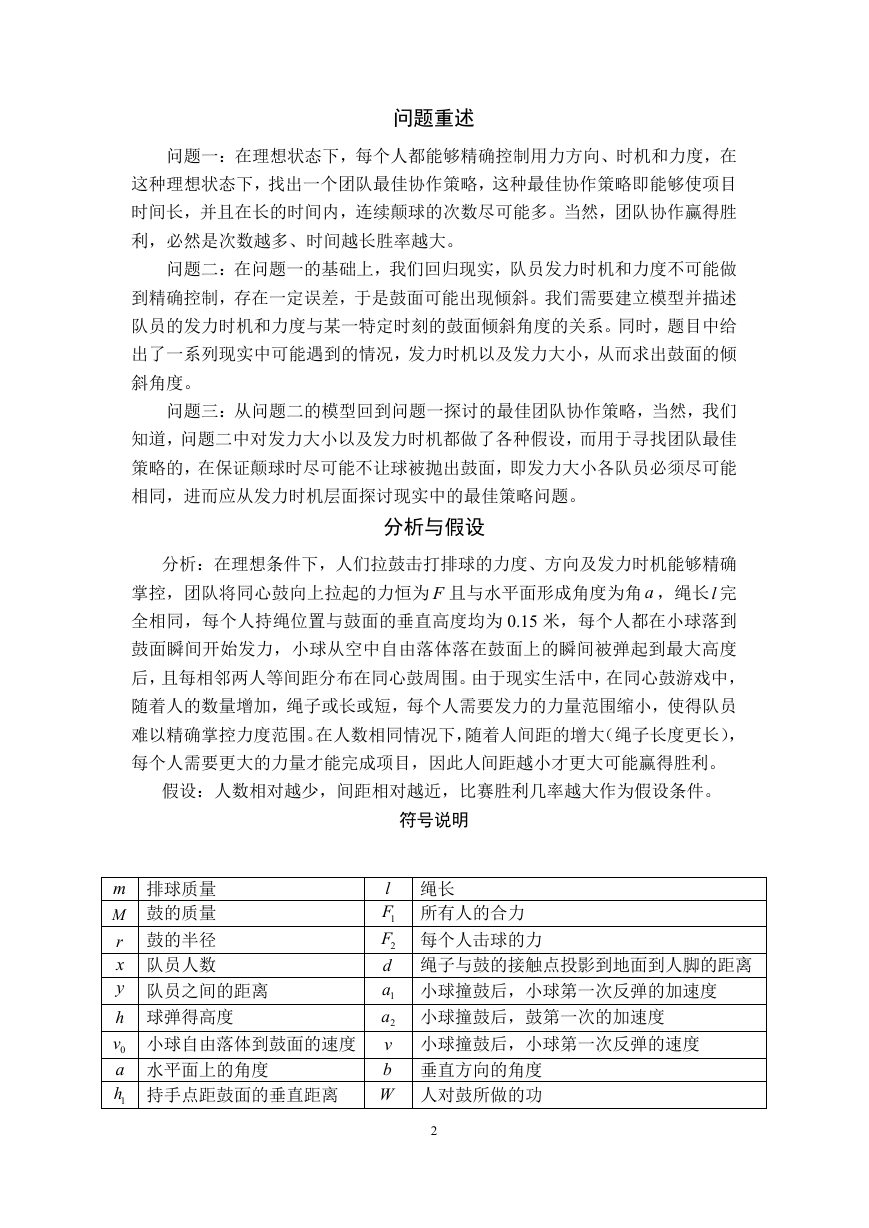

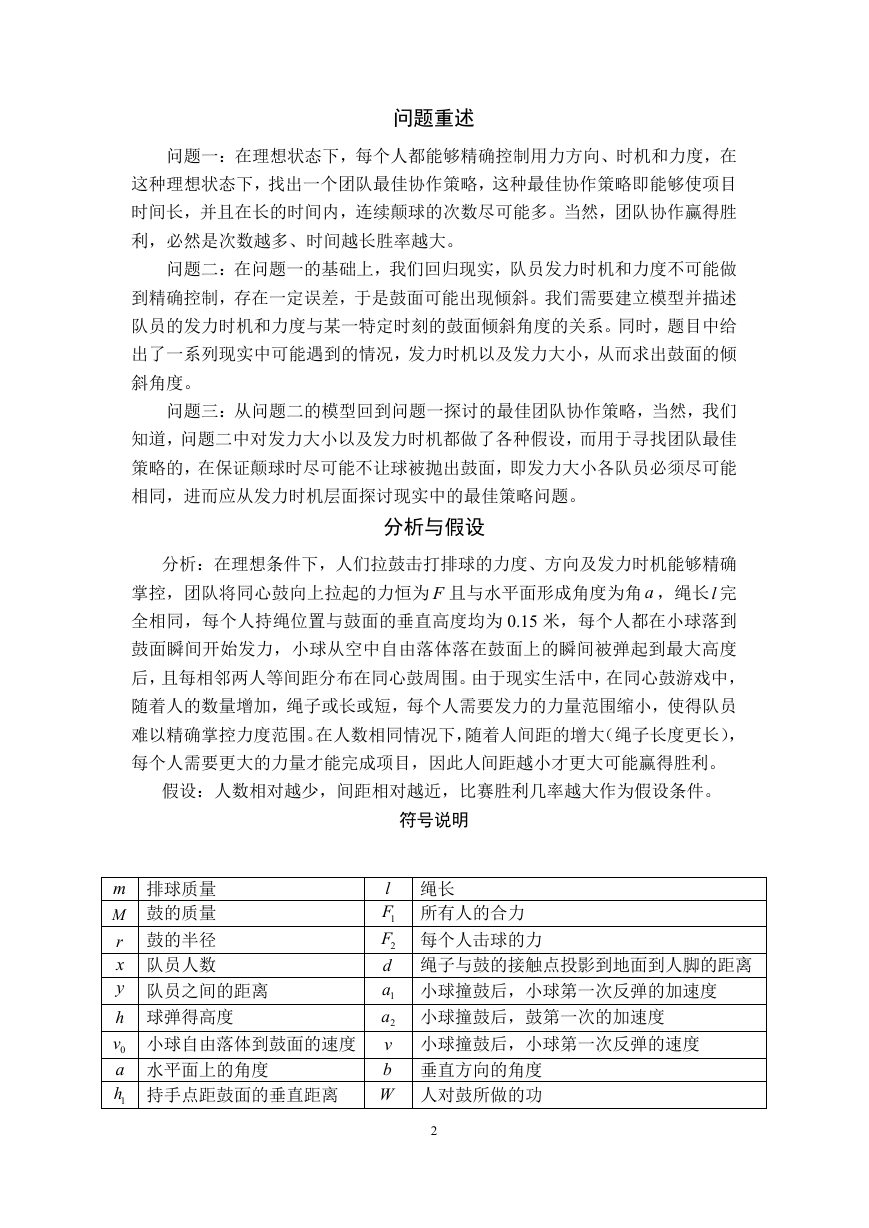

图 2 小球自由落体到鼓面的俯视图

h

40 cm

的高度下自由落体 (

g

理想状态下,小球在鼓心高度为 0

,

规定正方向为竖直向下。且每个人的拉力 2F 大小相同,每个人均匀分布在鼓的

周围形成一个正多边形,本题用 8 个人举例(正八边形),相邻两人之间距离为

y ,且人到鼓心的距离(垂直投影)为

r

可知故俯视图中的角度 a 产生关系式 (

x

,由内角和公式 (

n

(弧度制),

N kg

9.8

2)

0.2 (m)

l

2)

2

x

a

l

/

)

再由正视图可知绳子的投影

d

(

x

cos

y

2

2

2)

x

r

,所以水平线与力的夹角b 得到

关系式

tan b

F

,再根据对整体模型的受力分析 1

0.5

d

x F

2

sin

b m m

2

(

1

)

g

,

下一步将碰撞鼓面后的小球、同心鼓分别进行整体受力分析法,可知小球的加速

度为

a

1

a

2

t

即

v

2

a

F

1

,鼓的加速度为

,进而算出小球与鼓共速的情况,即

F

1

m

1

a t

,又因为小球自由落体,可得出自由落体到接触鼓面的瞬间速度,

1

2*h

0

g

,结合共速公式,可将t 解出,并求出小球弹起后的高度

2

2

v

v

末

初 ,

2

g

m m

1

2

h

v

又因为小球弹到最高点的速度为 0,即 v 末为 0 (m / )s ,计算出 h 。结合题意 h 小

4

�

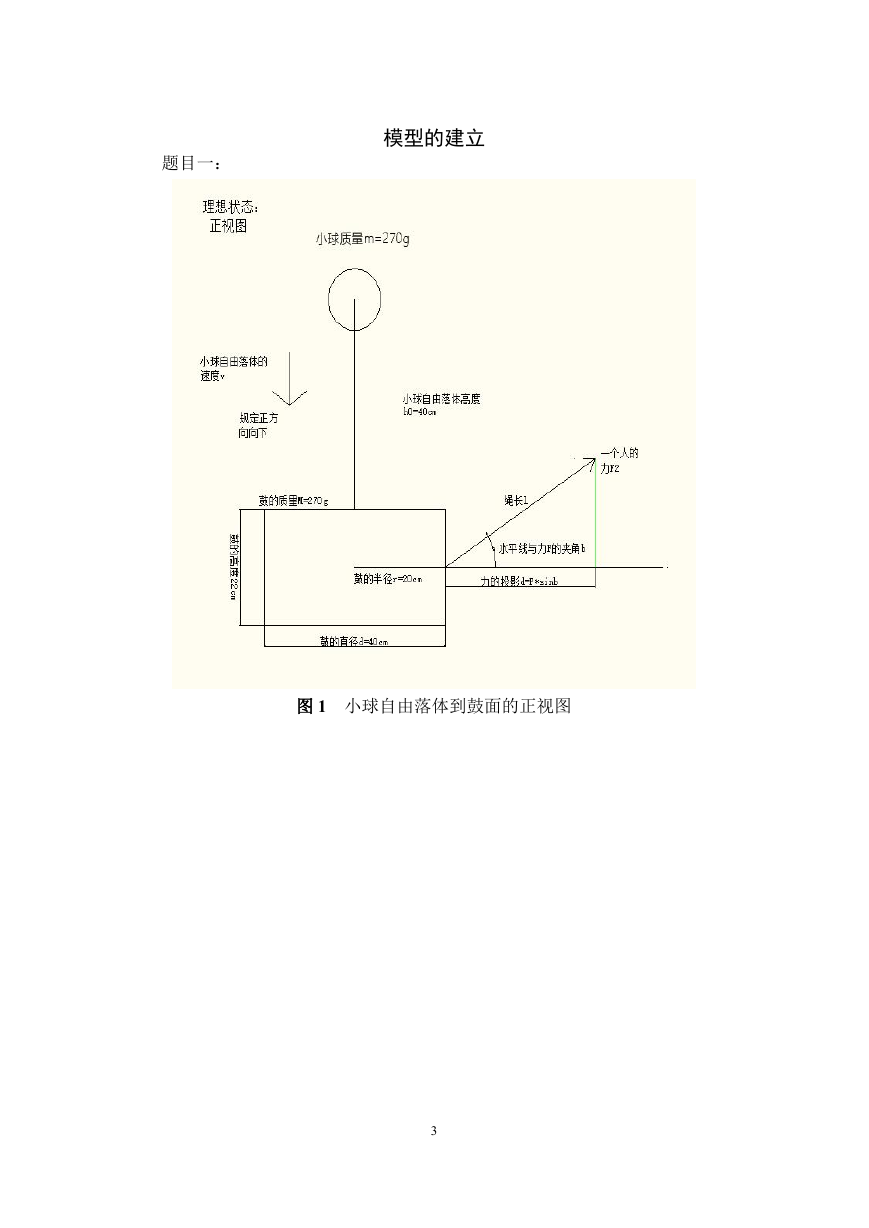

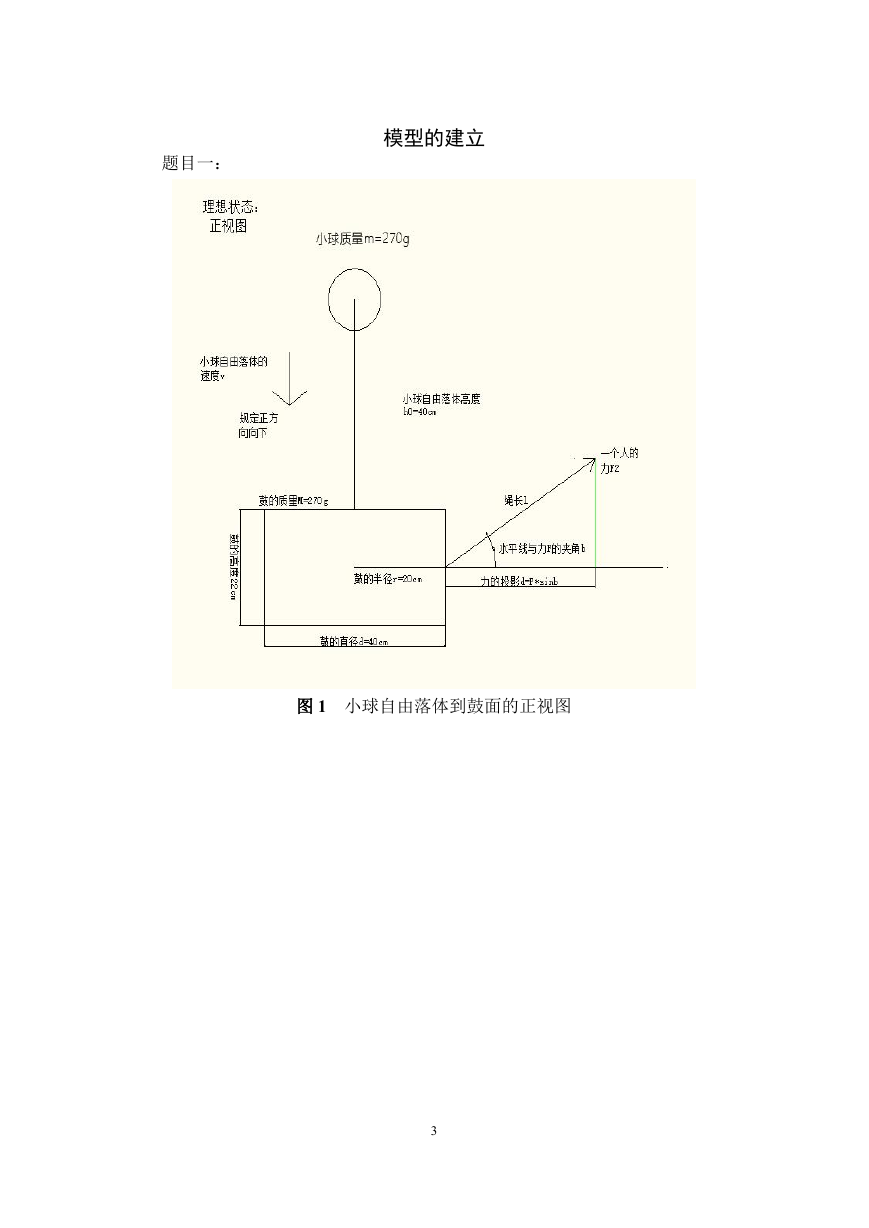

于 40cm 时比赛结束,利用 matlab 画出 h 的相关函数,并去掉 h 小于 40cm 的数

值,即可知最佳策略,并求得最佳策略下的颠球高度。

图 3 程序流程图

题目二:

问题分析:

由于在现实生活中,队员的发力时机、力度不可能做到精确控制,必然会产

l 米 ,鼓面初始

8x 人 ,绳长

生误差,使鼓面可能出现倾斜。假设人数

时刻是水平静止且初始位置较绳子水平时下降 11cm。

)

1.7

(

(

)

人手持绳点与绳与鼓的接触点垂直高度: 1

发力时机为 0 时,即排球恰好落到鼓面上队员才开始发力;发力时机为 0.1

h

0.1 (

1

)

米

秒时,即排球恰好落到鼓面前 0.1 秒,队员开始发力。

问题二模型建立:

由图可知,8 名队员对鼓的水平方向拉力在水平面上两两对称,将 8 名队员

的拉力沿竖直方向分解为 1F 至 8F ,当所有队员发力时机为 0 时,且在 8 名队员

的用力大小不同的情况下致使鼓面倾斜,而倾斜的方向倾向于用力最大的成员。

由受力分析知,当鼓面受到 8 个方向同等大小的力的时候(沿鼓面垂直向上

方向),鼓面的姿态不会被改变。且因每位队员的用力大小不一的情况,改变鼓

的倾斜姿态。将不影响姿态的力等价分解,进而我们可以将鼓所受到的绳的拉力

5

�

分解为最大的力与其他的力多出的一部分,用于鼓倾斜的转动惯量。

运用物理力学转动惯量分析,0.1s 时鼓面的倾斜角度,同时找出队员的发力

时机和力度与在特定时刻鼓面的倾斜角度的关系。

角动量=转动惯量×角速度;

转动角动量=角动量×角加速度。

模型求解

题目一:

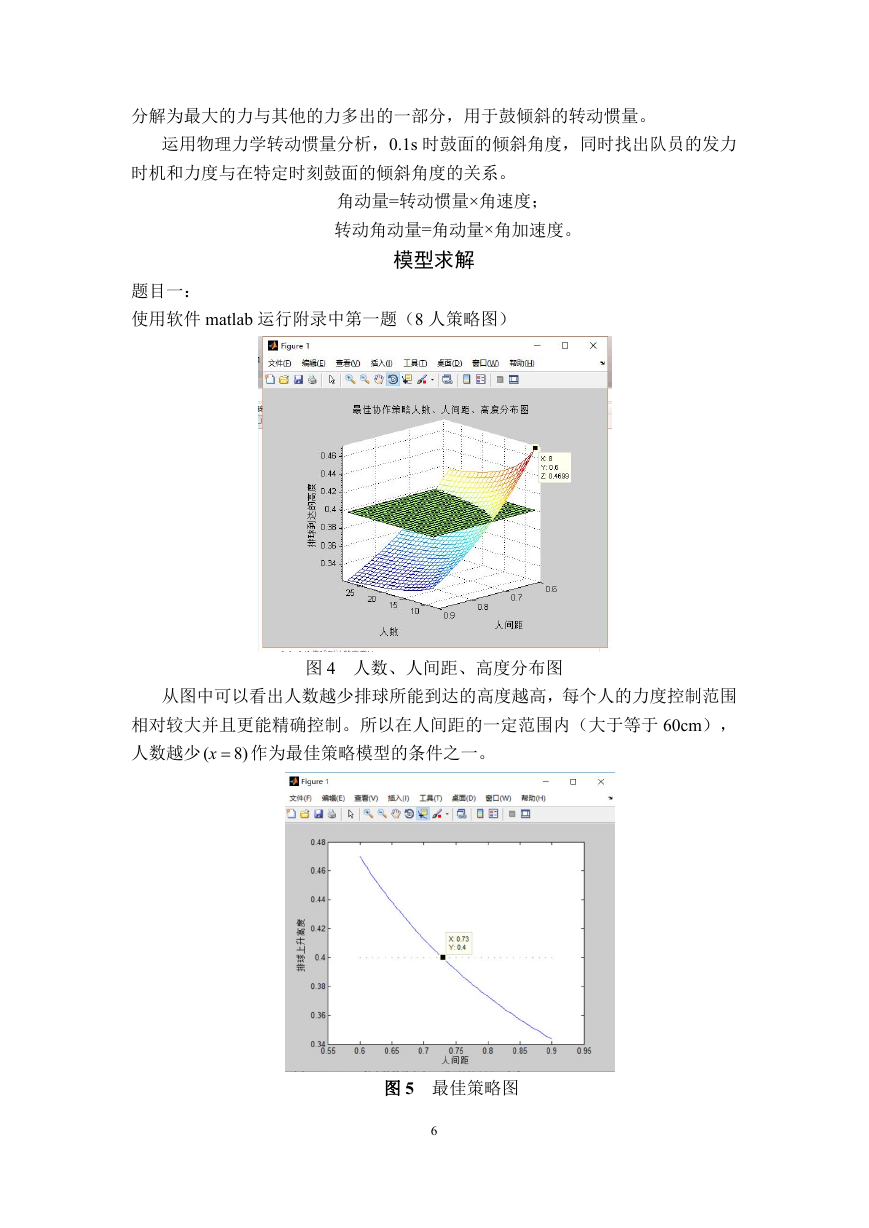

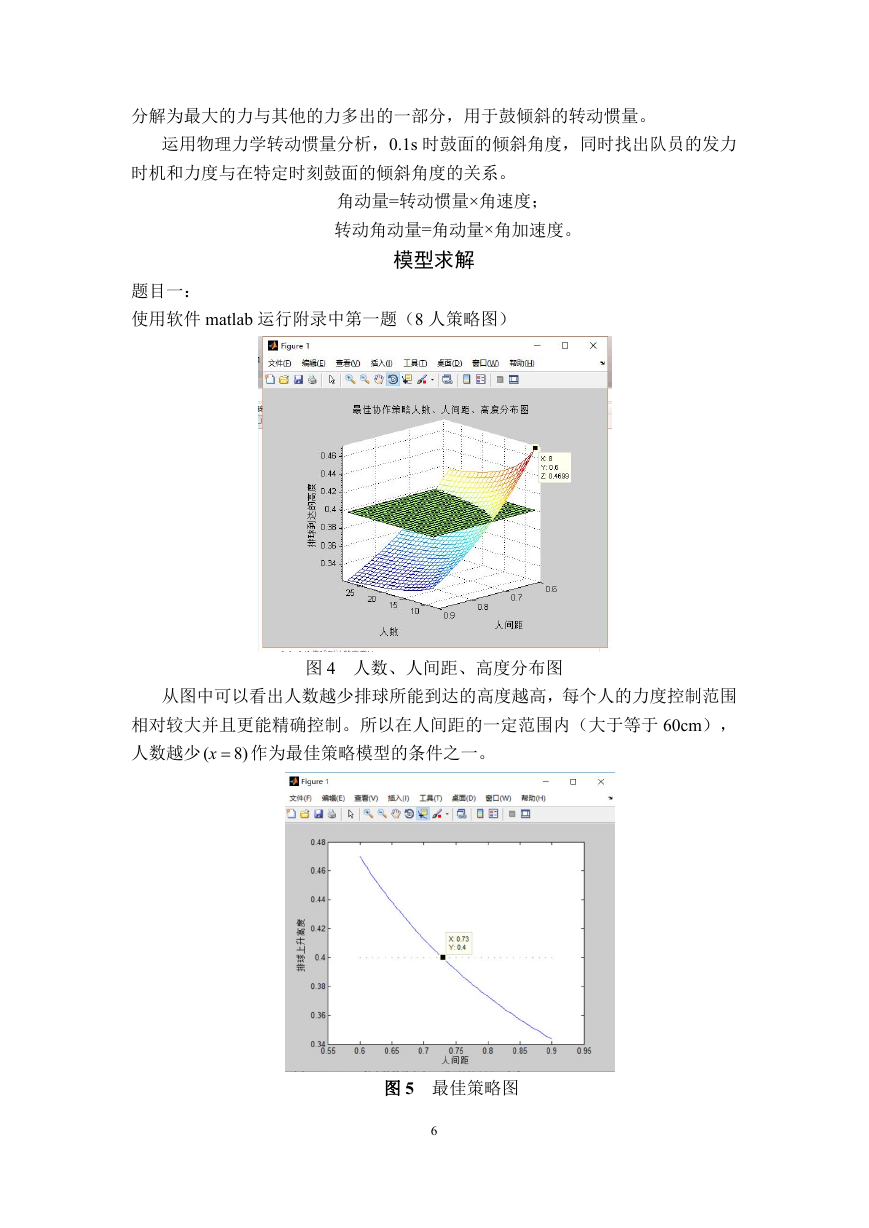

使用软件 matlab 运行附录中第一题(8 人策略图)

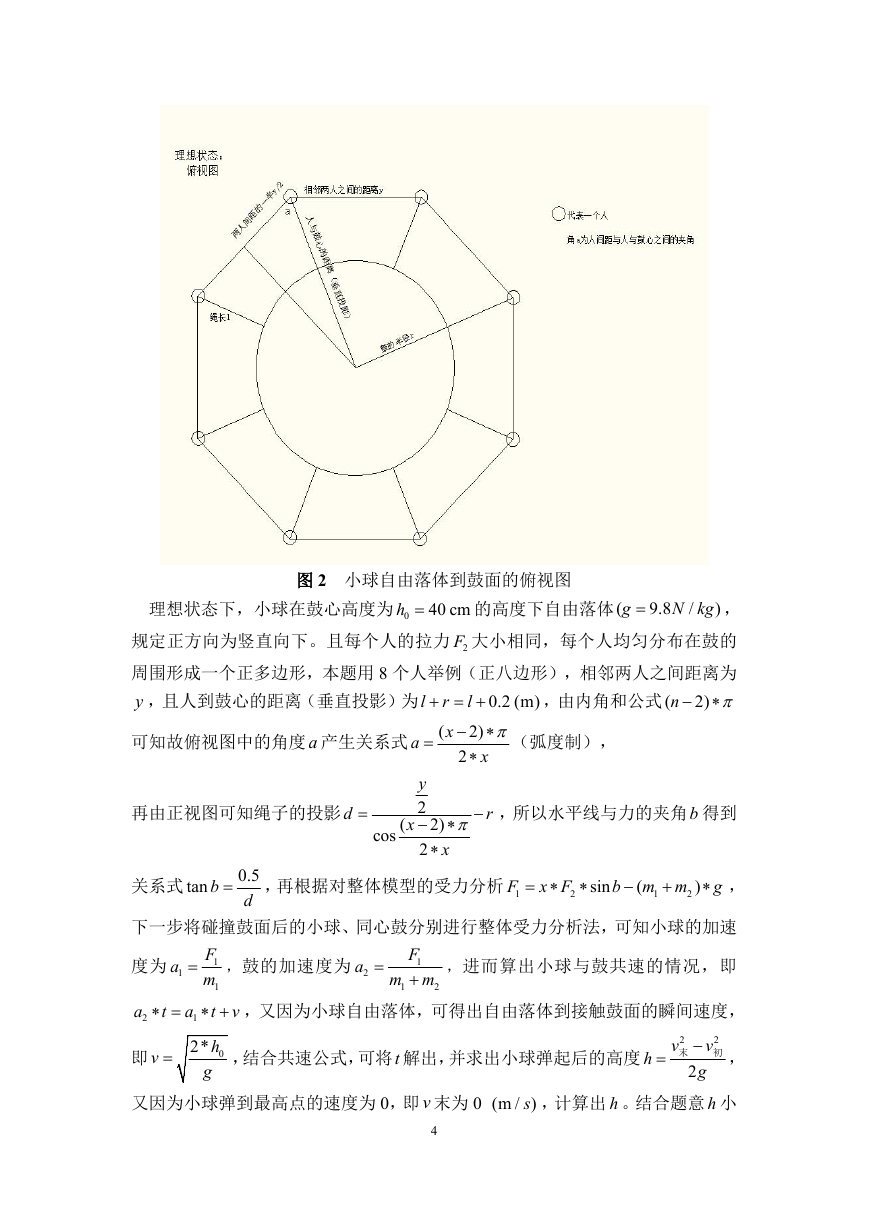

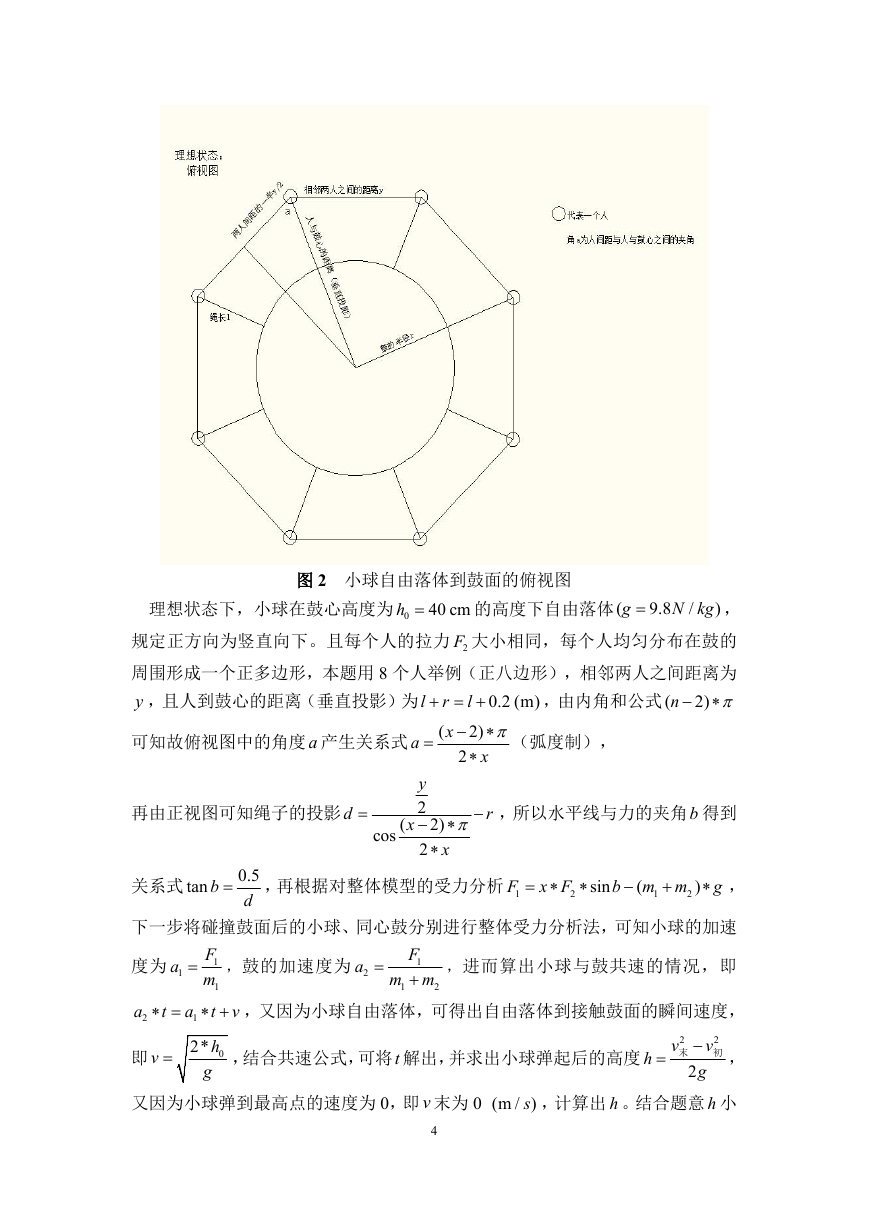

图 4 人数、人间距、高度分布图

从图中可以看出人数越少排球所能到达的高度越高,每个人的力度控制范围

相对较大并且更能精确控制。所以在人间距的一定范围内(大于等于 60cm),

人数越少 (

x 作为最佳策略模型的条件之一。

8)

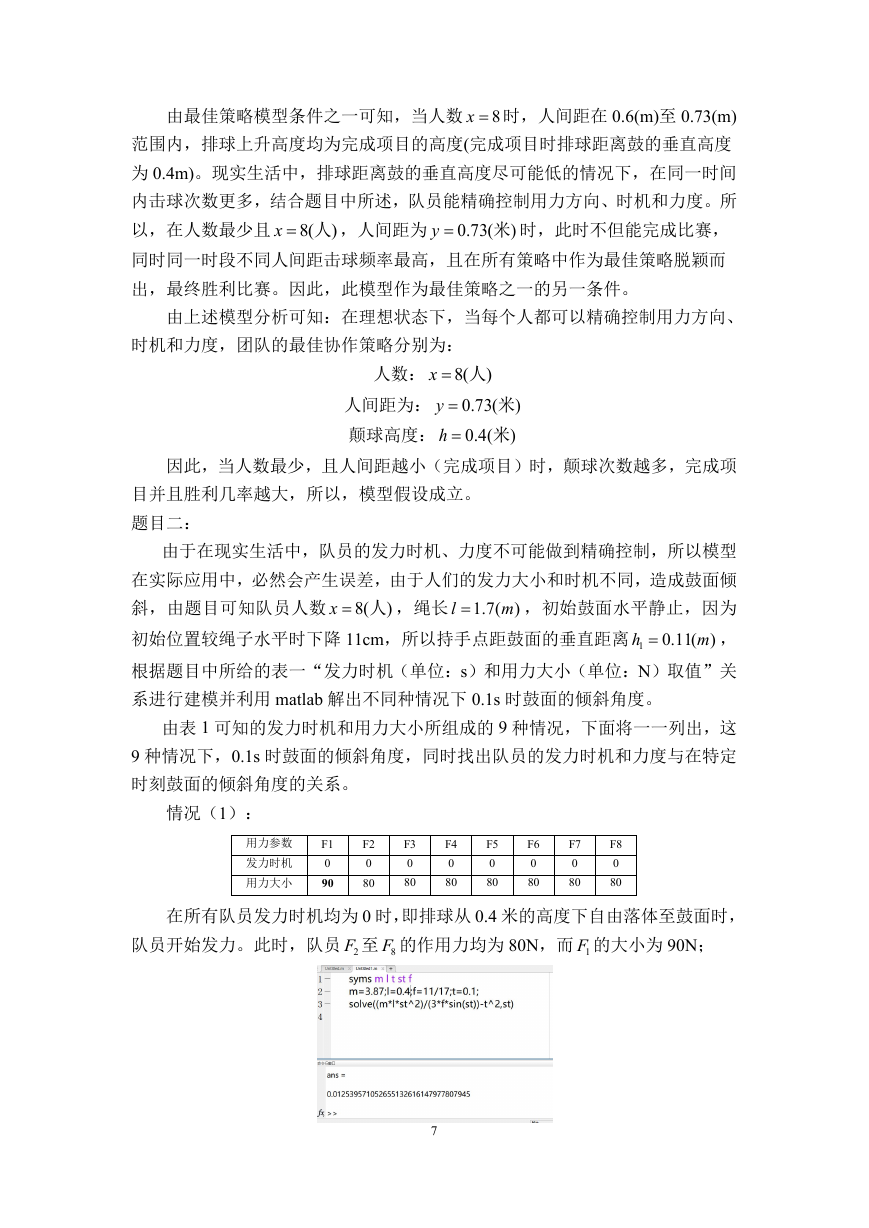

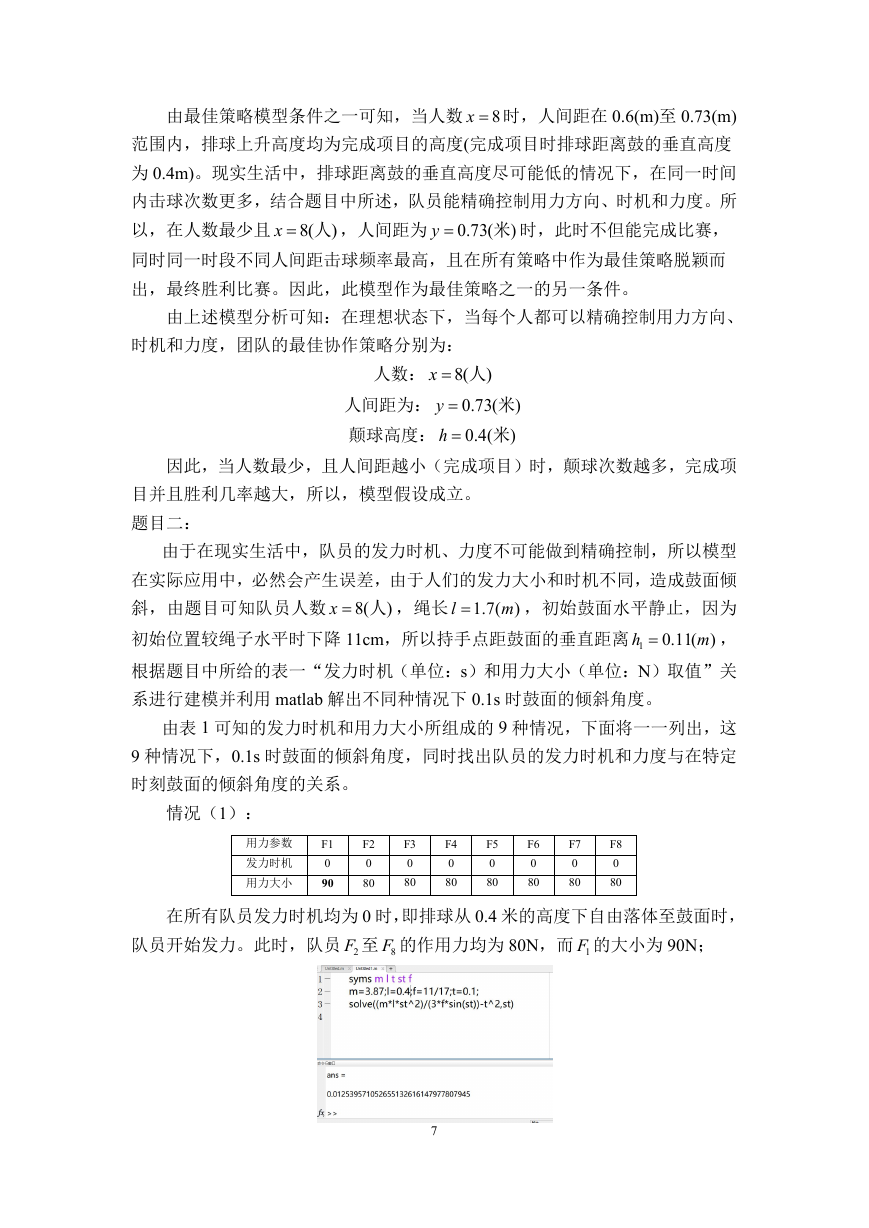

图 5 最佳策略图

6

�

由最佳策略模型条件之一可知,当人数 8

x 时,人间距在 0.6(m)至 0.73(m)

范围内,排球上升高度均为完成项目的高度(完成项目时排球距离鼓的垂直高度

为 0.4m)。现实生活中,排球距离鼓的垂直高度尽可能低的情况下,在同一时间

内击球次数更多,结合题目中所述,队员能精确控制用力方向、时机和力度。所

以,在人数最少且

8x 人 ,人间距为 0.7 (

3

y

(

)

)

米 时,此时不但能完成比赛,

同时同一时段不同人间距击球频率最高,且在所有策略中作为最佳策略脱颖而

出,最终胜利比赛。因此,此模型作为最佳策略之一的另一条件。

由上述模型分析可知:在理想状态下,当每个人都可以精确控制用力方向、

时机和力度,团队的最佳协作策略分别为:

(

人数:

8x 人

)

)

人间距为: 0.7 (

3

y

米

)

0.4

(

h 米

颠球高度:

因此,当人数最少,且人间距越小(完成项目)时,颠球次数越多,完成项

目并且胜利几率越大,所以,模型假设成立。

题目二:

由于在现实生活中,队员的发力时机、力度不可能做到精确控制,所以模型

在实际应用中,必然会产生误差,由于人们的发力大小和时机不同,造成鼓面倾

(

)

8x 人 ,绳长 1.7(

斜,由题目可知队员人数

初始位置较绳子水平时下降 11cm,所以持手点距鼓面的垂直距离 1

h

,

根据题目中所给的表一“发力时机(单位:s)和用力大小(单位:N)取值”关

系进行建模并利用 matlab 解出不同种情况下 0.1s 时鼓面的倾斜角度。

,初始鼓面水平静止,因为

0.11(

m

m

l

)

)

由表 1 可知的发力时机和用力大小所组成的 9 种情况,下面将一一列出,这

9 种情况下,0.1s 时鼓面的倾斜角度,同时找出队员的发力时机和力度与在特定

时刻鼓面的倾斜角度的关系。

情况(1):

用力参数

发力时机

用力大小

F1

0

90

F2

0

80

F3

0

80

F4

0

80

F5

0

80

F6

0

80

F7

0

80

F8

0

80

在所有队员发力时机均为 0 时,即排球从 0.4 米的高度下自由落体至鼓面时,

队员开始发力。此时,队员 2F 至 8F 的作用力均为 80N,而 1F 的大小为 90N;

7

�

m 作为排球和鼓的质量,在发力时机为 0 时,对排球和鼓整体分析。

情况(2):

用力参数 F1

发力时机

0

用力大小 90

F2

0

90

F3

0

80

F4

0

80

F5

0

80

F6

0

80

F7

0

80

F8

0

80

在所有队员发力时机均为 0 时,即排球从 0.4 米的高度下自由落体至鼓面时,

队员开始发力。此时,队员 1F 、 2F 的用力大小为 90N,其余队员用力大小均为

80N;

情况(3):

用力参数 F1

发力时机 0

用力大小 90

F2

0

80

F3

0

80

F4

0

90

F5

0

80

F6

0

80

F7

0

80

F8

0

80

在所有队员发力时机均为 0 时,即排球从 0.4 米的高度下自由落体至鼓面时,

队员开始发力。此时 1F 、 4F 的大小为 90N,其余队员用力大小均为 80N;

情况(4):

用力参数 F1

发力时机 -0.1

用力大小 80

F2

0

80

F3

0

80

F4

0

80

F5

0

80

F6

0

80

F7

0

80

F8

0

80

在排球击鼓前 0.1s, 1F 开始发力,而其余队员均在 0 时刻开始发力。

8

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc