2019 上半年教师资格考试初中语文面试真题及答案

第一批

行路难

一、考题回顾

1.题目:行路难

2.内容:

行路难

李白

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难!行路难!多歧路,今安在?

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

3.基本要求:

(1)有感情地朗读此诗。

(2)学习本诗以乐写哀情得艺术特点。

(3)十分钟内完成试讲。

答辩题目:1.请回想下刚才所讲授的课文,说说你的教学的目标是什么,你是如何实现的。

2.你认为这首诗中你想和学生分享的闪光点是什么?

二、考题解析

【教学过程】

(一)温故知新导入

(1)李杜诗篇万古传。(赵翼《论诗》)

(2)冠盖满京华,斯人独憔悴。(杜甫《梦李白》)

(3)天生我材必有用,千金散尽还复来。(李白《将进酒》)

(4)白发三千丈,缘愁似个长。(李白《秋浦歌》)

启发设问:以上诗句都与古代哪位诗人有关?你能谈谈他的有关情况吗?

教师点拨:可以从以下几方面去谈:

A.李白的生平时代、代表作品;

B.有关李白的故事、传说;

C.你对李白的评价。

学生思考,发言交流,教师因势导入本课学习。(板书标题)

(二)反复朗读,整体感知

1.教师示范朗读或放录音,学生初步感知。

2.学生自由朗读,然后教师指名朗读,大家评议其优点、不足。

3.教师解题,帮助学生理解诗歌写作时代背景。

4.学生自主朗读,疏通、理解全诗。

(三)深入研读

1.学生自主探究,把握诗作内容以及作者感情。

教师将学生在探究中反映的问题集中投影展示,师生共同探究。(学生小组讨论,教师点拨。)

(1)是什么原因使得诗人面对“金樽清酒”、“玉盘珍馐”不能食?(是浓重的忧郁和深沉的

悲愤使得诗人“酒”不能咽,“馐”不能食,由于朝中奸佞阻塞贤路,使诗人悲愤、忧郁。)

�

(2)“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山”这两句抒写了诗人当时怎样的矛盾心境?(这二句

用比喻,既照应题目“行路难”,又抒写了诗人在长安历经仕途险恶的深切体验,想有所作

为和事与愿违、有志难伸的矛盾、痛苦心情。)

(3)诗中引用了哪些历史典故?有什么作用?(诗中借用了吕尚垂钓在碧溪,伊尹梦舟过日边等

典故,寄寓了诗人梦想自己有朝一日也能像古人那样为统治者重用,建立伟业的愿望。)

(4)理想是美好的,现实是残酷的。面对现实作者发出了怎样的感慨?(“行路难!行路难!多

歧路,今安在?”形象写出了诗人急切不安状态下的内心独白,传达出诗人进退失据而又要

继续探索的复杂心理。)

(5)后两句诗表达了诗人怎样的志向?(无论前路多艰险、多难走,诗人相信终有一天将乘长

风破万里浪,渡过大海,直达理想的彼岸。这两句充满这冲破黑暗,追求光明的积极乐观的

精神。诗人借用古人言论表明自己的理想,这两句诗常被后人引为座右铭,作为在困境中激

励自己努力进取的力量。)

(三)小结

1.李白是我国古代伟大的浪漫主义诗人,其浪漫的诗风在本诗中有哪些体现?(李白这首诗

“浪漫”的诗风表现在:A.巧用历史故事、典故;B.夸张的描写,形象的比喻;C.跳跃式的结

构。)

2.从全诗来看,其感情基调应该是怎样的?(全诗的感情基调是昂扬激越,乐观向上的。)

学生思考,探究,小组讨论。全班交流,教师点拨,后归纳。

3.巩固体验诗作感情,尝试有感情地朗读。

(四)作业

课后阅读李白的其他诗作。

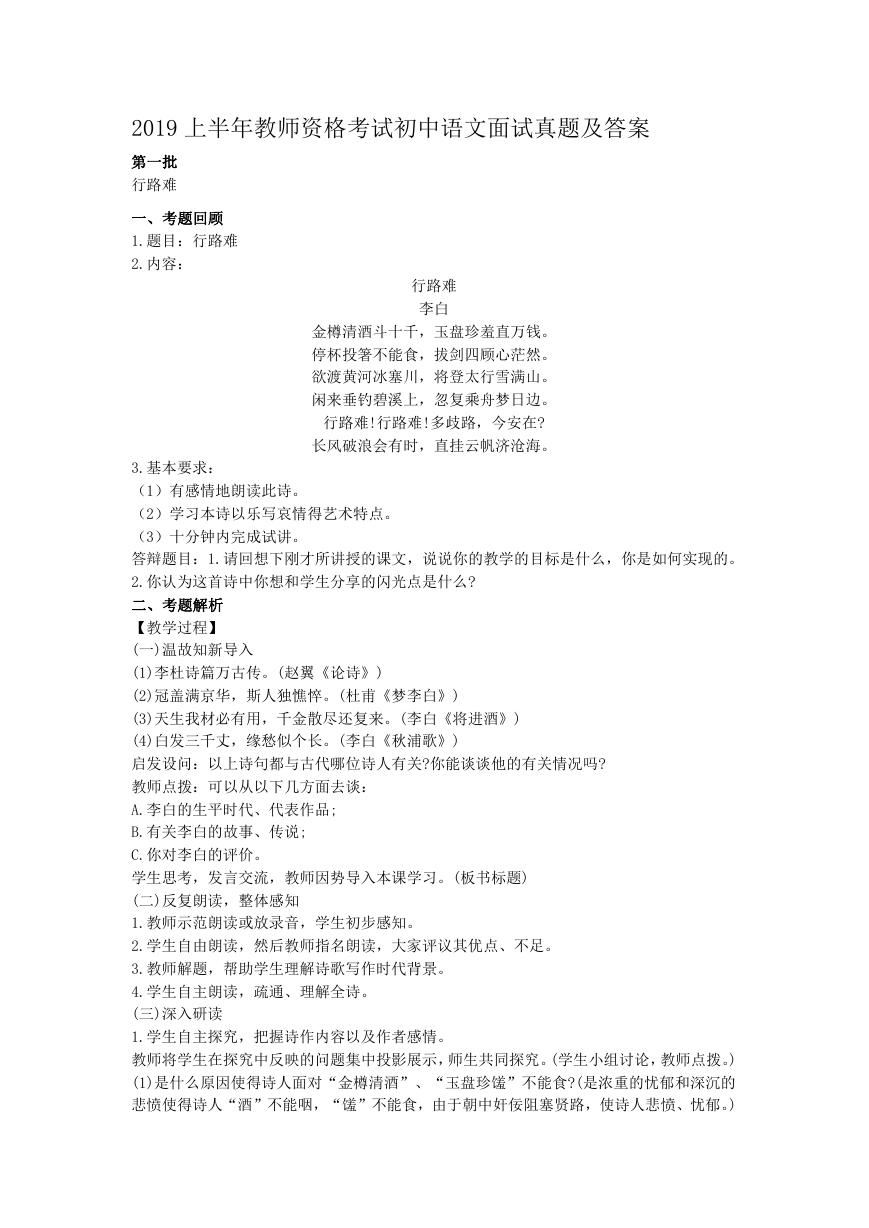

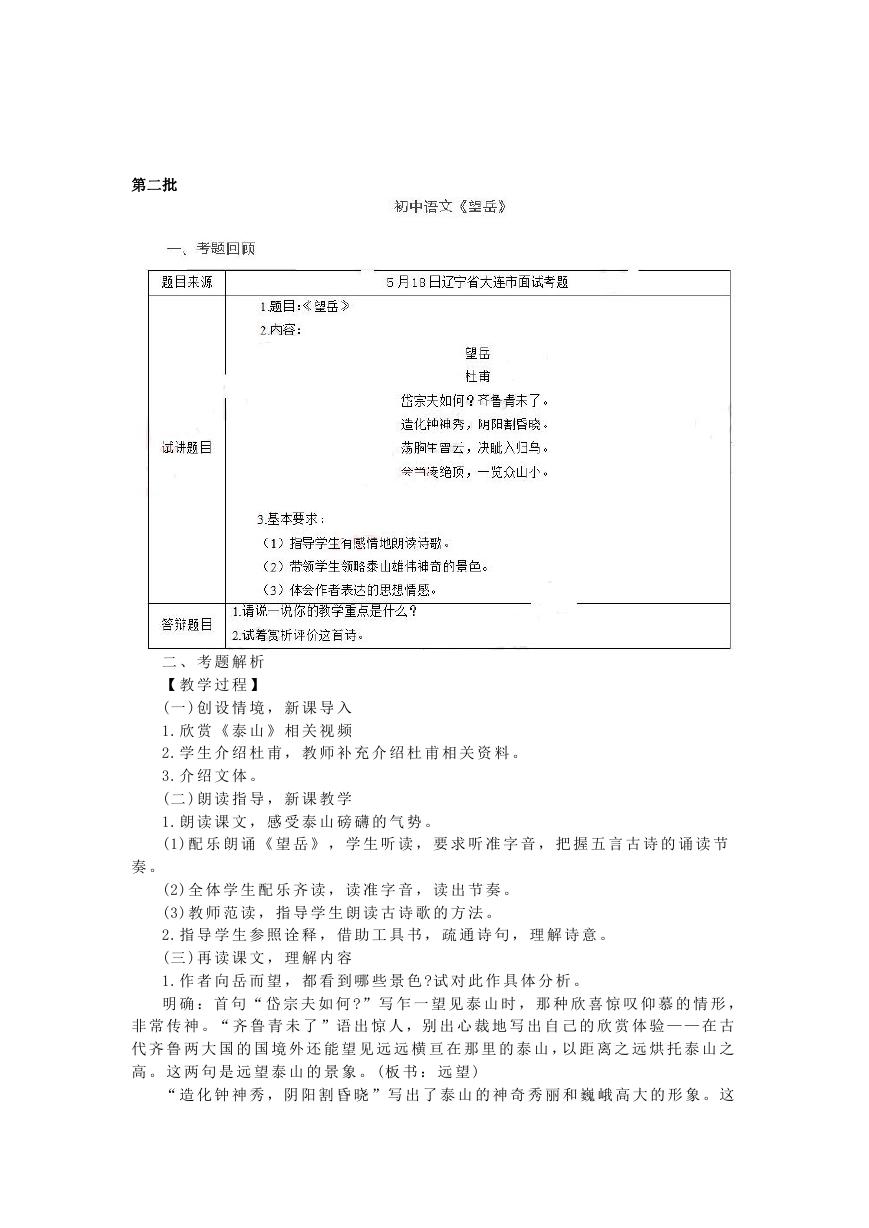

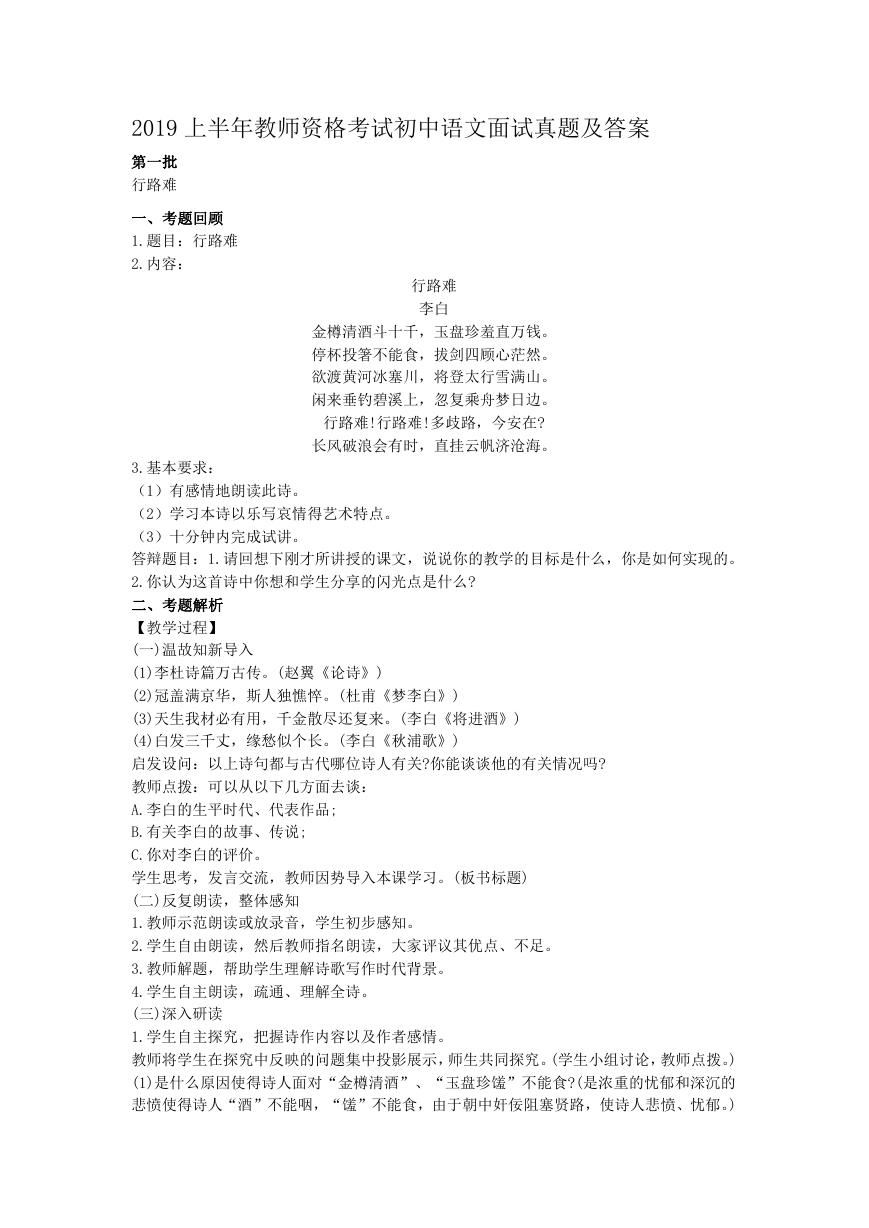

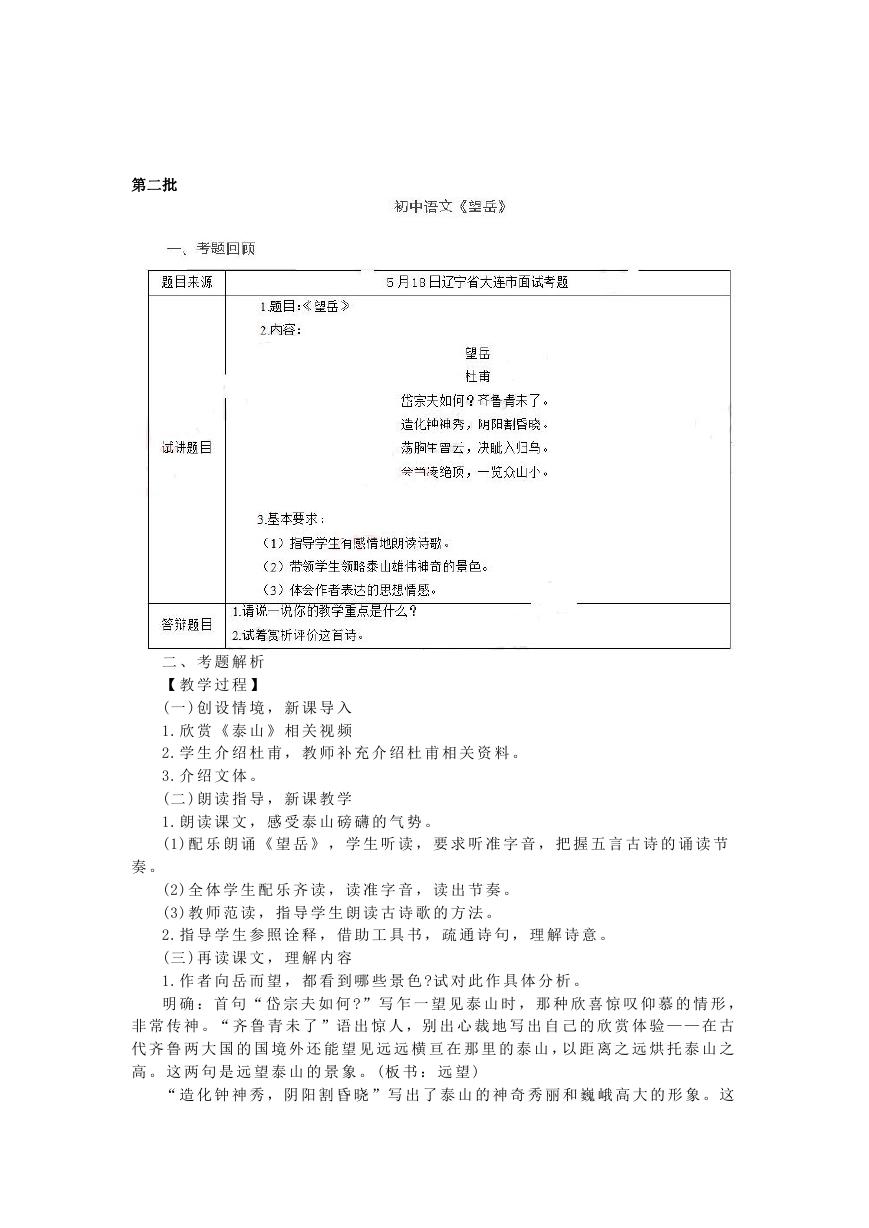

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.请回想下刚才所讲授的课文,说说你的教学的目标是什么,你是如何实现的。

【参考答案】

对于《行路难》这一课,我将知识与能力目标设置为反复诵读,做到有感情地朗读并背诵全

诗,了解李白生平和作品风格。而过程与方法目标,则是学生通过本课的学习,提高学生的

古诗鉴赏能力。情感态度与价值观目标是体会诗人悲愤中不乏豪迈,失意中仍怀希望的思想

境界。

为了达到以上目标,我会多次引导大家诵读本首诗歌。《新课标》提出 7-9 年级的学生要“诵

读古代诗词,有意识地在积累、领悟和运用中,提高自己的欣赏品位和审美情趣。”所以这

样的安排,能让学生在反复诵读中理解诗情、诗理和诗味,体会不同情境下的语气、语调、

节奏的变化。有了这样的基础,再引导学生品味诗歌中的诗人形象、富于变化的语言,安排

小组合作讨论等活动,学生便能够从中体会诗人哀而不伤、悲而能壮、虽历经矛盾却仍昂扬

向上的情怀。“三分诗七分读”,所以诵读是本文的一个教学重点;囿于时代和年龄的限制,

�

体会诗人矛盾的感情是本课的教学难点。

2.你认为这首诗中你想和学生分享的闪光点是什么?

【参考答案】

1.本诗表达了诗人在政治道路上遭遇艰难时乐观自信的人生态度。

2.运用典故,以“垂钓”自比姜尚,以“梦日”自比伊尹,表达了诗人期望有朝一日能得到

明主赏识,施展自己的才能和抱负的强烈愿望。

3.“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”是脍炙人口的不畏困难、勇往直前去实现理想的佳

句,意思是:总会有一天,我能乘长风破万里浪,高挂着风帆渡过茫茫大海,到达理想彼岸。

“破”“挂”二字极富气势,传神地表达了作者不因一时之失意而气馁,而是极为乐观,对

自己的仕途理想充满信心。

苏州园林

一、考题回顾

1.题目:苏州园林

2.内容:

苏州园林里都有假山和池沼。假山的堆叠,可以说是一项艺术而不仅是技术。或者是重峦叠

嶂,或者是几座小山配合着竹子花木,全在乎设计者和匠师们生平多阅历,胸中有邱壑,才

能使游览者攀登的时候忘却苏州城市,只觉得身在山间。至于池沼,大多引用活水。有些园

林池沼宽敞,就把池沼作为全园的中心,其他景物配合着布置。水面假如成河道模样,往往

安排桥梁。假如安排两座以上的桥梁,那就一座一个样,决不雷同。池沼或河道的边沿很少

砌齐整的石岸,总是高低屈曲任其自然。还在那儿布置几块玲珑的石头,或者种些花草:这

也是为了取得从各个角度看都成一幅画的效果。池沼里养着金鱼或各色鲤鱼,夏秋季节荷花

或睡莲开放,游览者看“鱼戏莲叶间”,又是入画的一景。

3.基本要求:

(1)有感情地朗读课文;

(2)带领学生体会说明文语言的准确性;

(3)根据教学内容有适当的板书。

答辩题目:1.概括下苏州园林的整体特征。

2.在品读课文的提问式引导过渡环节,你设计的目的是什么?

二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

多媒体显示“苏州园林”美景。

有人说:“江南园林甲天下,苏州园林甲江南”。苏州园林,名闻全国,誉满世界。距今约

二千四百年的夫差的馆娃宫,便是苏州座园林。现存的园林近则四五百年,远则上千年,可

谓源远流长。苏州园林究竟有几处,尚无确切的统计,现存园林尚近二百处,无怪乎人们称

苏州为“园林城市”。让我们随着叶圣陶老先生去观赏那富有诗情画意的园林吧。

(二)整体感知

1.学生齐读第 4 段。

2.选一位同学介绍本段的说明顺序。

明确:本段先写假山堆叠的艺术,或重峦叠嶂,或竹木掩映,游人远望有观赏古代名画的美

感,攀登则有如身在山中的感觉。次写池沼和其他景物的配合,或河上两桥相望,各呈异彩;

或石头花草,随意点缀,无不皆美。后写池沼中还有亭亭玉立的荷花,活泼戏耍的游鱼,充

满生气。“图画美”贯穿整个段落。

(三)深入研读

�

1.要求学生分析本文采用了哪些说明方法,结合实例体会其作用。

(1)学生圈点勾画,独立分析。

(2)小组内交流看法,求同存异。

(3)全班交流,教师引导学生存同析异。

①明确:举例子

“或者是重峦叠嶂,或者是几座小山配合着竹子花木,……”

②明确:引用

池沼或河道的边沿很少砌齐整的石岸,总是高低屈曲任其自然。还在那儿布置几块玲珑的石

头,或者种些花草:这也是为了取得从各个角度看都成一幅画的效果。池沼里养着金鱼或各

色鲤鱼,夏秋季节荷花或睡莲开放,游览者看“鱼戏莲叶间”,又是入画的一景。

③明确:生动形象地表现了苏州园林的图画美。

2.多媒体显示:“假山的堆叠,可以说是一项艺术而不仅是技术。”(“艺术”与“技术”

有什么区别?)

学生朗读句子,悉心体味,思考。

明确:“艺术”是强调个人独创性的活动,其成果能给人以审美愉悦,并且无法被复制;“技

术”,意味着有固定的程序和手法,其成果是具有实际效用的东西,一般可以大量复制。体

会语言的准确性、严谨性。

(四)拓展延伸

将《苏州园林》中找到的说明方法与《中国石拱桥》作对比。

(五)小结作业

小结:在领略苏州园林艺术美的同时,体会作者情感。(学生探讨:“作者为何能写出如此

的美景?”自主发言:喜爱之情。)

仿句训练:仿照本段,利用总分总的格式写一段话,要求分说部分用一组排比句。下堂课进

行交流。

【板书设计】略

【答辩题目解析】

1.概括下苏州园林的整体特征。

【参考答案】

讲究假山池沼的配合。假山的堆叠有自然之趣,让人忘却其为假山。池沼则“大多引用活水”,

是因为活水才有生趣。“有些园林池沼宽敞……往往安排桥梁”,讲的是因地制宜,印证了

前面所说的“设计者和匠师们因地制宜,自出心裁”。两座以上的桥梁,决不雷同,讲的其

实也是避免对称,讲究自然之趣。细处也不放过,如石岸“总是高低屈曲任其自然”,还布

置几块石头或种上花草。这些安排,使得苏州园林中的假山与池沼虽出自人工,却能宛如天

成,这也正是园林中的山水所追求的境界。

以上就是我全部答案,谢谢考官!

2.在品读课文的提问式引导过渡环节,你设计的目的是什么?

【参考答案】

在这一环节,我设置了四个问题逐步引导学生探究与感受苏州园林的美。首先我设置了问题:

为实现“图画美”设计者和匠师们是怎样考虑的?学生通过认真读阅读课文能找到问题的答

案:假山池沼的配合。然后我便紧接着提问:他们的愿望达到了吗?文中哪句话是为此证明?

学生再次快速阅读全文找出答案。一千个读者有一千个哈姆雷特,所以学生读了作者的文章

自然也有自己独特的感受。这一部分之所以这样设计,是紧紧跟随上一“整体感知”环节,

环环相扣,步步引导,答案都在课本中,学生很容易就能把握,紧跟着教师的引导进入本环

节,从而更好的探究园林之美。

�

第二批

二 、 考 题 解 析

【 教 学 过 程 】

(一 )创 设 情 境 , 新 课 导 入

1.欣 赏 《 泰 山 》 相 关 视 频

2.学 生 介 绍 杜 甫 , 教 师 补 充 介 绍 杜 甫 相 关 资 料 。

3.介 绍 文 体 。

(二 )朗 读 指 导 , 新 课 教 学

1.朗 读 课 文 , 感 受 泰 山 磅 礴 的 气 势 。

(1)配 乐 朗 诵 《 望 岳 》 , 学 生 听 读 , 要 求 听 准 字 音 , 把 握 五 言 古 诗 的 诵 读 节

奏 。

(2)全 体 学 生 配 乐 齐 读 , 读 准 字 音 , 读 出 节 奏 。

(3)教 师 范 读 , 指 导 学 生 朗 读 古 诗 歌 的 方 法 。

2.指 导 学 生 参 照 诠 释 , 借 助 工 具 书 , 疏 通 诗 句 , 理 解 诗 意 。

(三 )再 读 课 文 , 理 解 内 容

1.作 者 向 岳 而 望 , 都 看 到 哪 些 景 色 ?试 对 此 作 具 体 分 析 。

明 确 : 首 句 “ 岱 宗 夫 如 何 ?” 写 乍 一 望 见 泰 山 时 , 那 种 欣 喜 惊 叹 仰 慕 的 情 形 ,

非 常 传 神 。“ 齐 鲁 青 未 了 ”语 出 惊 人 ,别 出 心 裁 地 写 出 自 己 的 欣 赏 体 验 — — 在 古

代 齐 鲁 两 大 国 的 国 境 外 还 能 望 见 远 远 横 亘 在 那 里 的 泰 山 ,以 距 离 之 远 烘 托 泰 山 之

高 。 这 两 句 是 远 望 泰 山 的 景 象 。 (板 书 : 远 望 )

“ 造 化 钟 神 秀 ,阴 阳 割 昏 晓 ”写 出 了 泰 山 的 神 奇 秀 丽 和 巍 峨 高 大 的 形 象 。 这

�

是 近 望 泰 山 所 见 的 景 象 。 (板 书 : 近 望 )

“ 荡 胸 生 层 云 , 决 眦 入 归 鸟 ” 写 泰 山 中 天 门 以 上 时 有 云 团 浮 现 , 或 高 或 低 ;

鸟 亦 时 常 出 没 于 山 谷 间 ,须 睁 大 眼 仔 细 看 才 能 看 见 。这 是 凝 望 泰 山 时 所 见 的 景 象 。

(板 书 : 凝 望 )

“ 会 当 凌 绝 顶 ,一 览 众 山 小 ”写 由 望 岳 而 产 生 的 登 岳 的 意 愿 , 诗 人 此 刻 仍 在

山 下 , 但 他 却 能 “ 一 览 ” , 这 显 然 是 诗 人 神 游 玉 皇 顶 之 所 见 。 (板 书 : 愿 望 )

(四 )进 入 研 读 , 探 究 情 感

1.诗 歌 最 后 一 句 表 达 了 作 者 怎 样 的 思 想 感 情 ?给 了 你 怎 样 的 启 示 ?

对 学 生 适 时 进 行 德 育 渗 透 , 培 养 学 生 树 立 远 大 的 目 标 。

(五 )研 读 赏 析 , 品 味 语 言

“ 造 化 钟 神 秀 , 阴 阳 割 昏 晓 ” 中 的 “ 钟 ” 和 “ 割 ” 两 字 用 得 好 , 历 来 被 人 称

道 , 试 分 析 其 妙 处 ?教 师 指 导 学 生 鉴 赏 古 代 诗 歌 的 方 法 。 学 生 思 考 讨 论 。

(六 )作 业 小 结

1.小 结 : 学 了 这 首 诗 歌 最 大 的 收 获 是 什 么 ?

2.作 业 :背 诵 并 默 写《 望 岳 》并 将《 望 岳 》改 写 成 一 篇 写 景 的 散 文 (100-200)

字 。

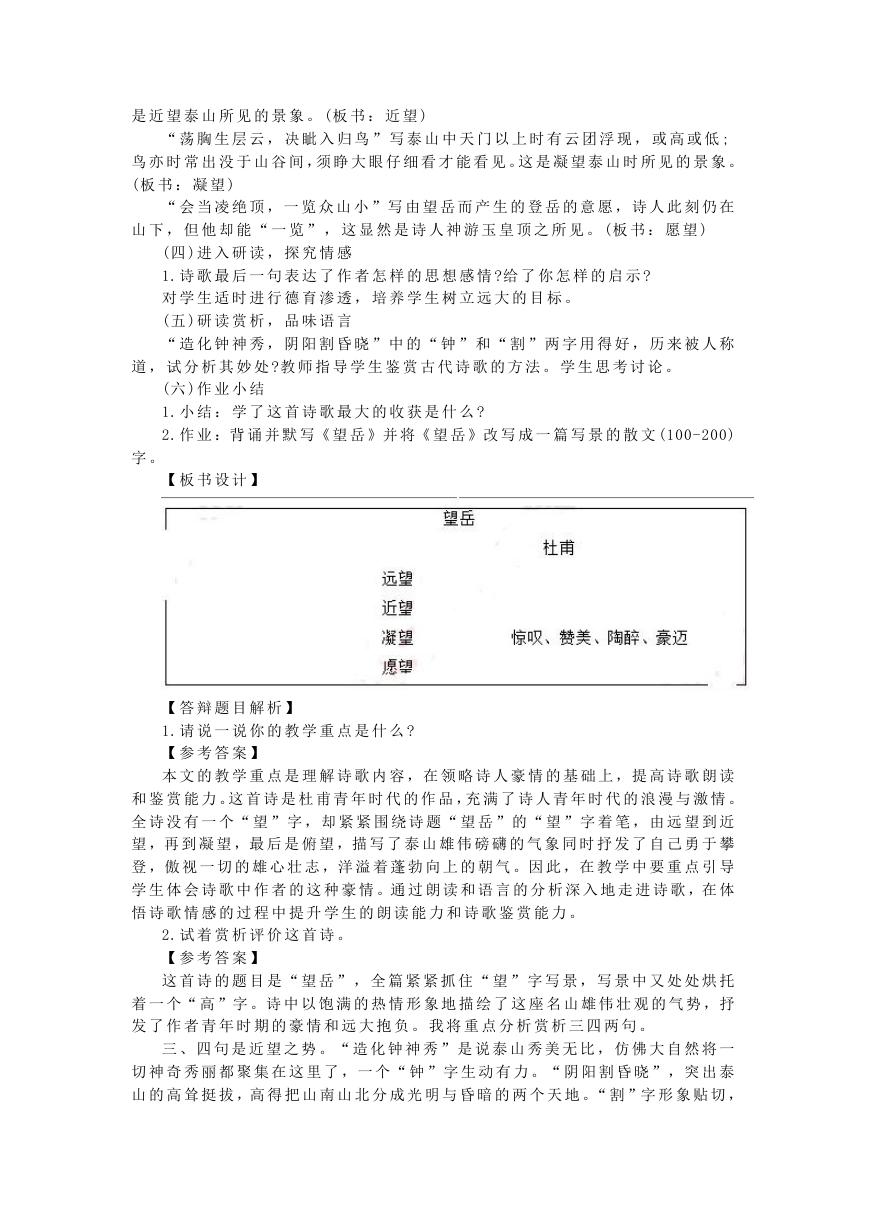

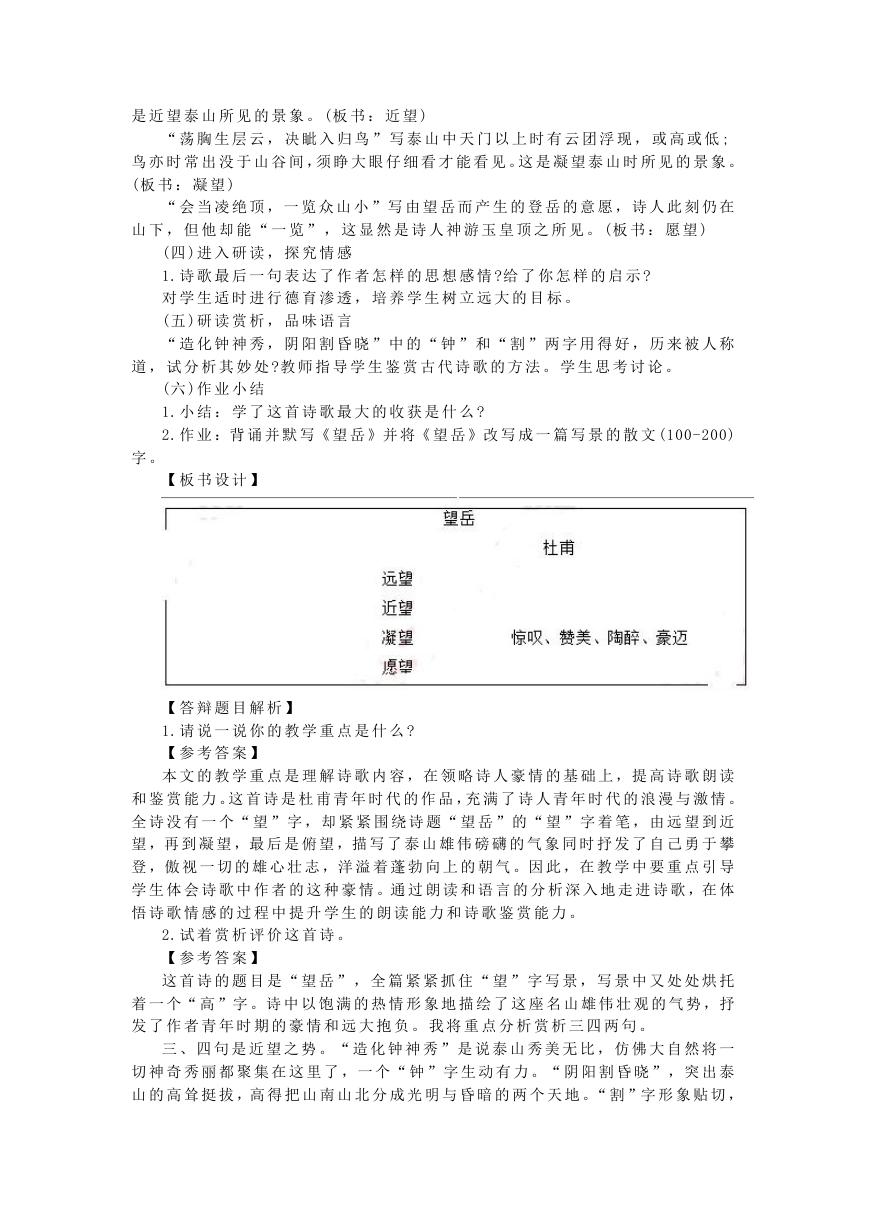

【 板 书 设 计 】

【 答 辩 题 目 解 析 】

1.请 说 一 说 你 的 教 学 重 点 是 什 么 ?

【 参 考 答 案 】

本 文 的 教 学 重 点 是 理 解 诗 歌 内 容 ,在 领 略 诗 人 豪 情 的 基 础 上 ,提 高 诗 歌 朗 读

和 鉴 赏 能 力 。这 首 诗 是 杜 甫 青 年 时 代 的 作 品 ,充 满 了 诗 人 青 年 时 代 的 浪 漫 与 激 情 。

全 诗 没 有 一 个“ 望 ”字 ,却 紧 紧 围 绕 诗 题“ 望 岳 ”的 “ 望 ”字 着 笔 , 由 远 望 到 近

望 ,再 到 凝 望 ,最 后 是 俯 望 ,描 写 了 泰 山 雄 伟 磅 礴 的 气 象 同 时 抒 发 了 自 己 勇 于 攀

登 ,傲 视 一 切 的 雄 心 壮 志 ,洋 溢 着 蓬 勃 向 上 的 朝 气 。因 此 ,在 教 学 中 要 重 点 引 导

学 生 体 会 诗 歌 中 作 者 的 这 种 豪 情 。通 过 朗 读 和 语 言 的 分 析 深 入 地 走 进 诗 歌 ,在 体

悟 诗 歌 情 感 的 过 程 中 提 升 学 生 的 朗 读 能 力 和 诗 歌 鉴 赏 能 力 。

2.试 着 赏 析 评 价 这 首 诗 。

【 参 考 答 案 】

这 首 诗 的 题 目 是 “ 望 岳 ” , 全 篇 紧 紧 抓 住 “ 望 ” 字 写 景 , 写 景 中 又 处 处 烘 托

着 一 个“ 高 ”字 。诗 中 以 饱 满 的 热 情 形 象 地 描 绘 了 这 座 名 山 雄 伟 壮 观 的 气 势 ,抒

发 了 作 者 青 年 时 期 的 豪 情 和 远 大 抱 负 。 我 将 重 点 分 析 赏 析 三 四 两 句 。

三 、 四 句 是 近 望 之 势 。“ 造 化 钟 神 秀 ” 是 说 泰 山 秀 美 无 比 , 仿 佛 大 自 然 将 一

切 神 奇 秀 丽 都 聚 集 在 这 里 了 ,一 个“ 钟 ”字 生 动 有 力 。“ 阴 阳 割 昏 晓 ”,突 出 泰

山 的 高 耸 挺 拔 ,高 得 把 山 南 山 北 分 成 光 明 与 昏 暗 的 两 个 天 地 。“ 割 ”字 形 象 贴 切 ,

�

给 参 天 矗 立 的 山 姿 赋 予 了 生 命 力 。

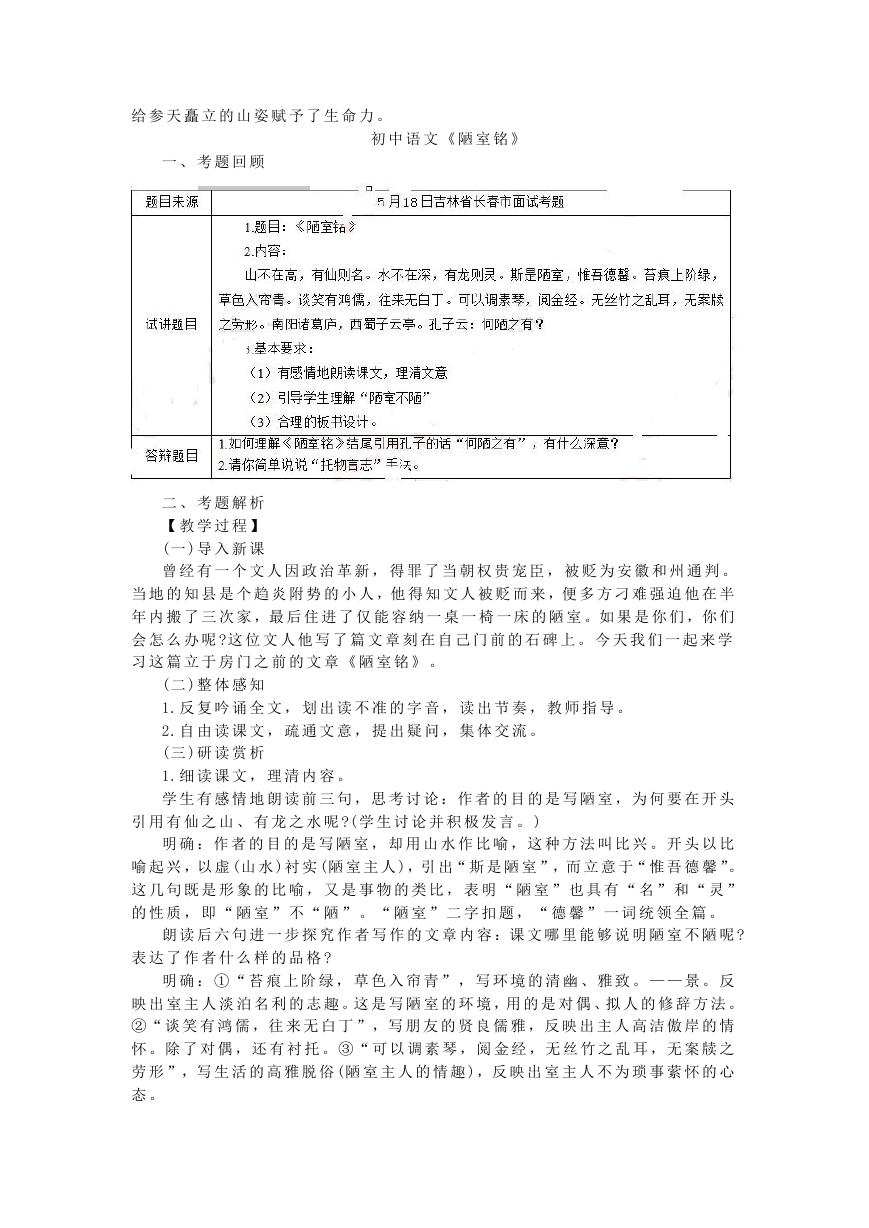

初 中 语 文 《 陋 室 铭 》

一 、 考 题 回 顾

二 、 考 题 解 析

【 教 学 过 程 】

(一 )导 入 新 课

曾 经 有 一 个 文 人 因 政 治 革 新 , 得 罪 了 当 朝 权 贵 宠 臣 , 被 贬 为 安 徽 和 州 通 判 。

当 地 的 知 县 是 个 趋 炎 附 势 的 小 人 ,他 得 知 文 人 被 贬 而 来 ,便 多 方 刁 难 强 迫 他 在 半

年 内 搬 了 三 次 家 ,最 后 住 进 了 仅 能 容 纳 一 桌 一 椅 一 床 的 陋 室 。如 果 是 你 们 ,你 们

会 怎 么 办 呢 ?这 位 文 人 他 写 了 篇 文 章 刻 在 自 己 门 前 的 石 碑 上 。 今 天 我 们 一 起 来 学

习 这 篇 立 于 房 门 之 前 的 文 章 《 陋 室 铭 》 。

(二 )整 体 感 知

1.反 复 吟 诵 全 文 , 划 出 读 不 准 的 字 音 , 读 出 节 奏 , 教 师 指 导 。

2.自 由 读 课 文 , 疏 通 文 意 , 提 出 疑 问 , 集 体 交 流 。

(三 )研 读 赏 析

1.细 读 课 文 , 理 清 内 容 。

学 生 有 感 情 地 朗 读 前 三 句 ,思 考 讨 论 :作 者 的 目 的 是 写 陋 室 , 为 何 要 在 开 头

引 用 有 仙 之 山 、 有 龙 之 水 呢 ?(学 生 讨 论 并 积 极 发 言 。 )

明 确 : 作 者 的 目 的 是 写 陋 室 , 却 用 山 水 作 比 喻 , 这 种 方 法 叫 比 兴 。 开 头 以 比

喻 起 兴 ,以 虚 (山 水 )衬 实 (陋 室 主 人 ),引 出“ 斯 是 陋 室 ”,而 立 意 于“ 惟 吾 德 馨 ”。

这 几 句 既 是 形 象 的 比 喻 , 又 是 事 物 的 类 比 , 表 明 “ 陋 室 ” 也 具 有 “ 名 ” 和 “ 灵 ”

的 性 质 , 即 “ 陋 室 ” 不 “ 陋 ” 。 “ 陋 室 ” 二 字 扣 题 , “ 德 馨 ” 一 词 统 领 全 篇 。

朗 读 后 六 句 进 一 步 探 究 作 者 写 作 的 文 章 内 容 :课 文 哪 里 能 够 说 明 陋 室 不 陋 呢 ?

表 达 了 作 者 什 么 样 的 品 格 ?

明 确 : ① “ 苔 痕 上 阶 绿 , 草 色 入 帘 青 ” , 写 环 境 的 清 幽 、 雅 致 。 — — 景 。 反

映 出 室 主 人 淡 泊 名 利 的 志 趣 。这 是 写 陋 室 的 环 境 ,用 的 是 对 偶 、拟 人 的 修 辞 方 法 。

②“ 谈 笑 有 鸿 儒 ,往 来 无 白 丁 ”,写 朋 友 的 贤 良 儒 雅 ,反 映 出 主 人 高 洁 傲 岸 的 情

怀 。除 了 对 偶 ,还 有 衬 托 。③“ 可 以 调 素 琴 ,阅 金 经 ,无 丝 竹 之 乱 耳 ,无 案 牍 之

劳 形 ”,写 生 活 的 高 雅 脱 俗 (陋 室 主 人 的 情 趣 ),反 映 出 室 主 人 不 为 琐 事 萦 怀 的 心

态 。

�

作 者 通 过 描 写 陋 室 不 陋 , 表 达 了 自 己 高 洁 傲 岸 的 情 操 和 安 贫 乐 道 的 情 趣 。

2.品 读 课 文 , 掌 握 写 法

学 生 思 考 : 作 者 在 表 达 感 情 的 时 候 用 了 什 么 写 作 手 法 ?

明 确 : 运 用 托 物 言 志 的 手 法 , 是 指 通 过 描 写 客 观 事 物 , 寄 托 、 传 达 作 者 的 某

种 感 情 、抱 负 和 志 趣 。即 将 个 人 之“ 志 ”依 托 在 某 个 具 体 之 “ 物 ”上 。于 是 , 这

个 “ 物 ” 便 具 有 了 某 种 象 征 意 义 , 成 为 作 者 的 志 趣 、 意 愿 或 理 想 的 寄 托 者 。

3.朗 读 文 本 , 体 会 情 感

集 体 朗 读 课 文 , 体 会 升 华 情 感 。

(四 )课 堂 小 结

结 束 语 : 全 文 寥 寥 81 字 , 共 九 句 , 前 四 句 设 喻 引 题 , 颂 扬 陋 室 。 中 间 四 句

通 过 描 写 陋 室 清 幽 环 境 及 其 人 物 交 往 、生 活 状 况 ,极 力 表 现“ 陋 室 不 陋 ”。最 后

三 句 以 古 贤 居 室 自 比 ,引 孔 子 话 语 结 束 全 文 ,再 次 含 蓄 表 达 高 洁 傲 岸 的 节 操 和 安

贫 乐 道 的 志 趣 。

(五 )布 置 作 业

以 “ 刘 公 , 我 想 对 你 说 … … ” 为 开 头 写 一 段 心 里 话 , 畅 谈 感 受 。

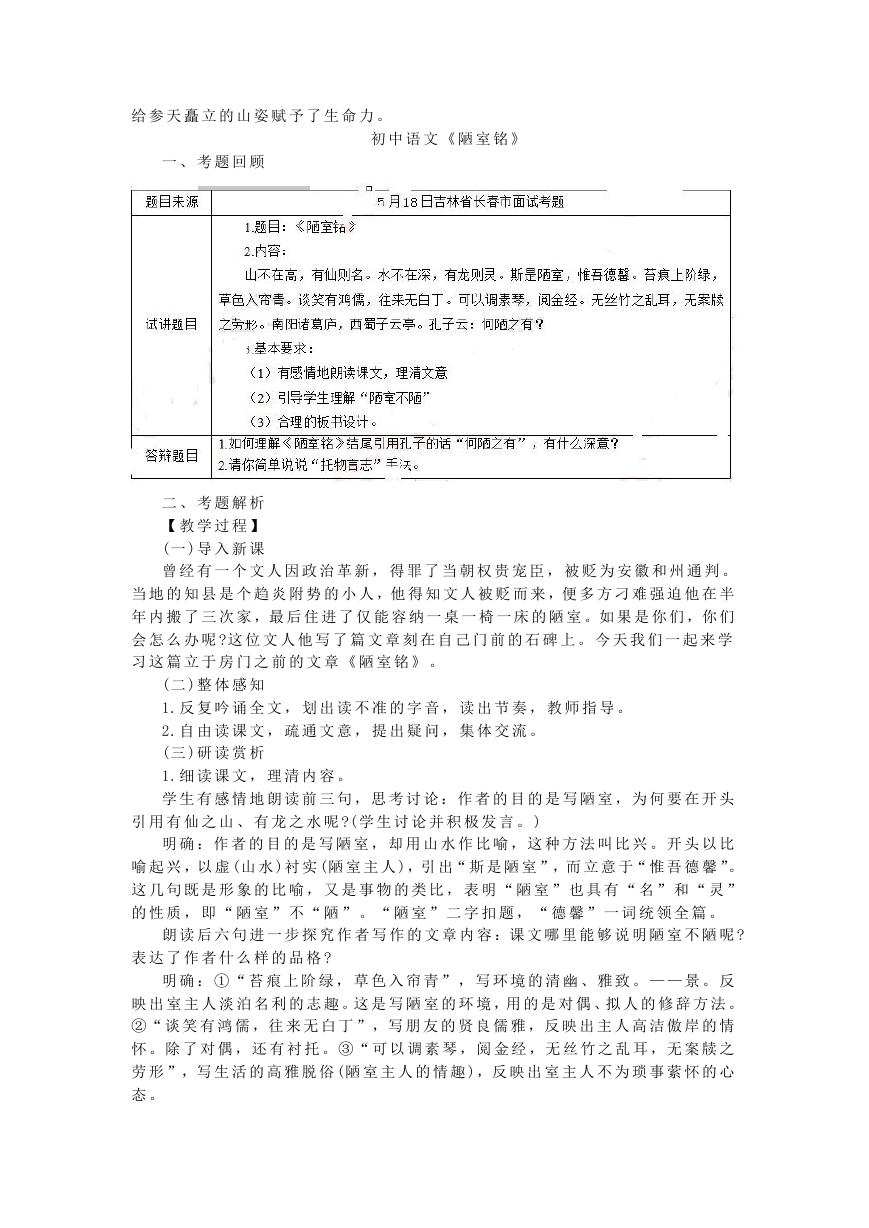

【 板 书 设 计 】

【 答 辩 题 目 解 析 】

1.如 何 理 解 《 陋 室 铭 》 结 尾 引 用 孔 子 的 话 “ 何 陋 之 有 ” , 有 什 么 深 意 ?

【 参 考 答 案 】

何 陋 之 有 : 有 什 么 简 陋 呢 ?之 , 助 词 , 无 实 意 , 是 宾 语 前 置 的 标 志 。 全 句 意

为 “ 有 何 陋 ” 。 语 见 《 论 语 • 子 罕 》 : “ 子 欲 居 九 夷 , 或 曰 ;‘ 陋 , 如 之 何 ?’ 子

曰 : ‘ 君 子 居 之 , 何 陋 之 有 ?’ ” 孔 子 认 为 , 九 夷 虽 然 简 陋 , 但 是 有 君 子 住 在 那

里 ,就 不 简 陋 了 。本 文 只 用“ 何 陋 之 有 ”,兼 含 着 “ 君 子 之 居 ”的 意 思 。 此 处 引

用 孔 子 的 话 证 “ 陋 室 ” 说 明 “ 有 德 者 居 之 , 则 陋 室 不 陋 。 ” 与 前 文 “ 斯 是 陋 室 ,

惟 吾 德 馨 ”遥 相 呼 应 。把 个“ 陋 ”字 彻 底 翻 了 过 来 ,达 到“ 不 陋 ”的 最 完 美 的 境

界 , 这 是 全 文 的 点 睛 之 笔 。 突 出 表 明 了 作 者 高 洁 傲 岸 的 情 操 和 安 贫 乐 道 的 情 趣 。

2.请 你 简 单 说 说 “ 托 物 言 志 ” 手 法 。

【 参 考 答 案 】

运 用 托 物 言 志 的 手 法 ,是 指 通 过 描 写 客 观 事 物 ,寄 托 、传 达 作 者 的 某 种 感 情 、

抱 负 和 志 趣 。 即 将 个 人 之 “ 志 ” 依 托 在 某 个 具 体 之 “ 物 ” 上 。 于 是 , 这 个 “ 物 ”

便 具 有 了 某 种 象 征 意 义 , 成 为 作 者 的 志 趣 、 意 愿 或 理 想 的 寄 托 者 。 如 “ 松 、 竹 、

梅 ”岁 寒 三 友 ,常 用 于 表 示 高 洁 的 志 向 ;“ 泥 土 ”常 用 于 抒 发 谦 逊 的 情 怀 ;“ 蜡 烛 ”

常 用 于 颂 扬 无 私 奉 献 的 精 神 。我 们 曾 学 过 运 用“ 托 物 言 志 ”手 法 的 古 诗 文 有 周 敦

颐 的 《 爱 莲 说 》 , 于 谦 的 《 石 灰 吟 》 等 。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc