2014 浙江省嘉兴市中考语文真题及答案

本试卷满分 150 分(其中卷面书写占 5 分),考试时间 120 分钟。

一、语文知识积累(21 分)

1.根据拼音写出相应的汉字。(4 分)

优秀的书籍是一种由高贵的语言和闪光的思想所构成的财富,为人类所

(míng)_________记,所珍惜,是我们永恒的伴侣和慰(jiè)_________。

她把良师益友介绍给我们,使我们认识(qì)_________今为止人类最伟大

的灵魂;她把智慧勇气赐予我们,让我们从狭(ài)_________的山谷走向

广阔无垠的草原。

2.古诗文名句填空。[要求(1)~(3)必答,(4)(5)选做一题](8 分)

(1)海内存知己,_________________。

王勃《送杜少府

之任蜀州》)

(2)_________________,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。(诸葛亮《出

师表》)(3)李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中“_________________,

________________”,

借 明 月 寄 托 对 好 友 的 思 念 ; 苏 轼 《 水 调 歌 头 · 明 月 几 时 有 》 中

“_________________,_________________”借明月表达美好祝愿。

(4)静默的山会说话,只要我们用心聆听,细心品味,就会悟到许多生活的

道理,如古诗文中“_________________,_________________”。(写出连

续两句)

(5)“时间都去哪儿了,还没好好感受年轻就老了”,马年春晚,一首《时

间都去哪儿了》的歌,催发了人们对珍惜时间的思考,让人不禁想起古诗文

中“_________________,_________________”的名句。

3.名著阅读。(6 分)

阅读下列片段,完成“阅读积累卡”。

【甲】三人大惊道:“莫不走了消息,这件事发了?”晁盖道:“亏杀这

个兄弟,担着血海也似干系来报与我们。原来白胜已自捉在济州大牢里了,

供出我等七人。本州差个缉捕何观察将带若干人,奉着太师钧帖来,着落

郓城县立等要拿我们七个。亏了他稳住那公人在茶坊里俟候,他飞马先来

�

报知我们。如今回去下了公文,少刻便差人连夜到来捕获我们。却是怎地

好?”

【乙】他们都等候着;太阳也升得更高了。

我忽然似乎已经很有把握,便即站了起来,拿书走进父亲的书房,一

气背将下去,梦似的就背完了。

“不错。去罢。”父亲点着头,说。

【丙】“这么说,现在你对‘牛虻’的评价改变了?”

“不, A

,我没有改变!我否定的只是那种无意义的、带着做

作和矫情的以苦行考验意志的悲剧成分。但我永远赞赏牛虻的勇敢和他的

毅力。他忍受巨大痛苦、不为任何压力所折服,这是一个革命者的典型形

象。”

“保尔,这番话你为什么不在三年前说呢,现在说出来,只有使人感

到遗憾了。”

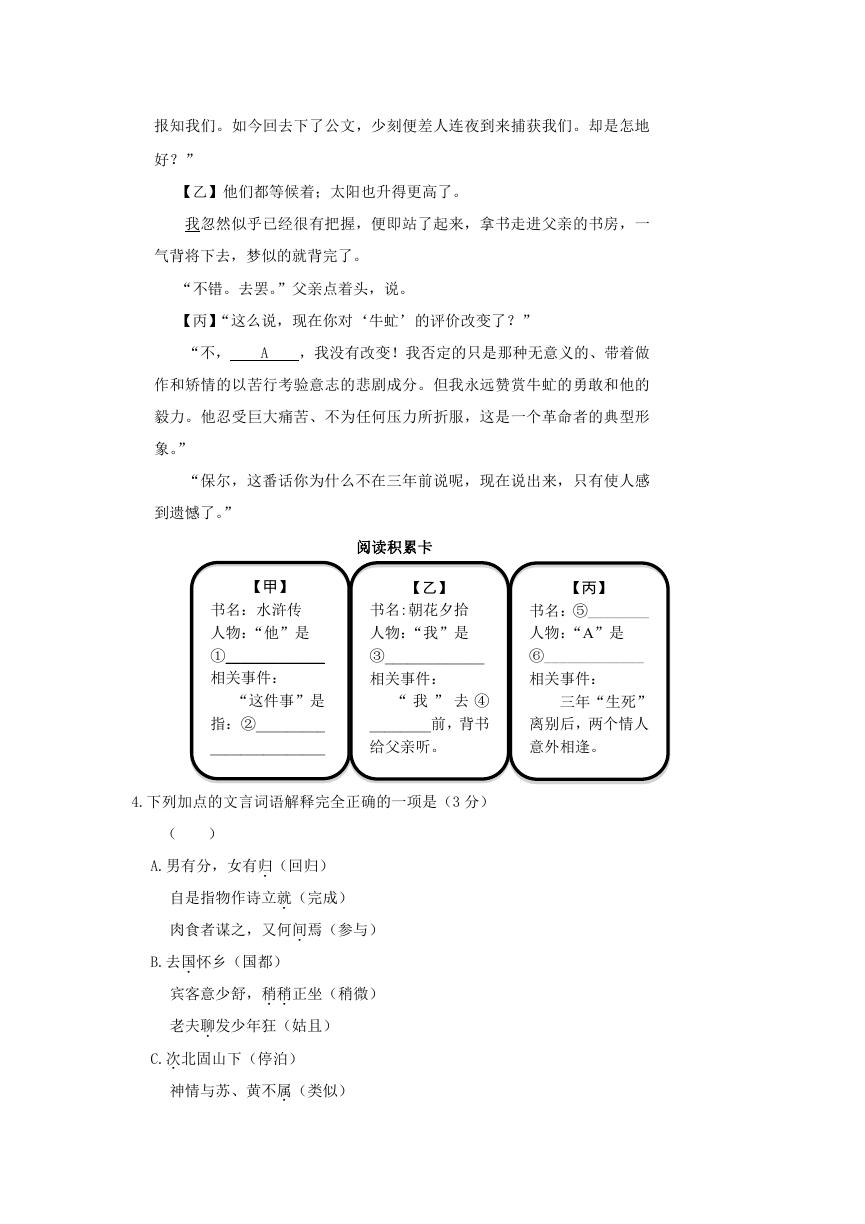

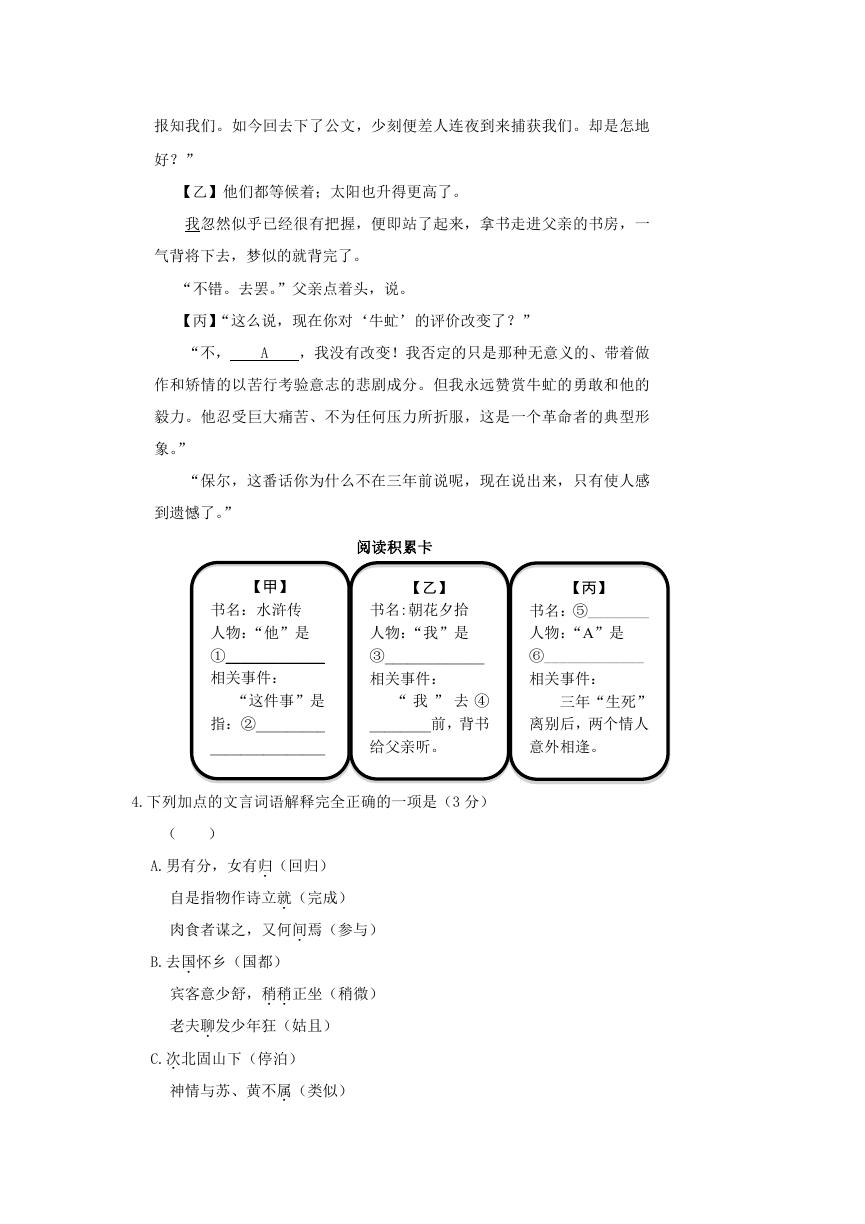

阅读积累卡

【甲】

书名:水浒传

人物:“他”是

①_____________

相关事件:

“这件事”是

指:②_________

_______________

【乙】

【丙】

书名:朝花夕拾

人物:“我”是

③_____________

相关事件:

“ 我 ” 去 ④

________前,背书

给父亲听。

书名:⑤________

人物:“A”是

⑥_____________

相关事件:

三年“生死”

离别后,两个情人

意外相逢。

4.下列加点的文言词语解释完全正确的一项是(3 分)

(

)

A.男有分,女有归.(回归)

自是指物作诗立就.(完成)

肉食者谋之,又何间.焉(参与)

B.去国.怀乡(国都)

宾客意少舒,稍稍..正坐(稍微)

老夫聊.发少年狂(姑且)

C.次.北固山下(停泊)

神情与苏、黄不属.(类似)

�

是以先帝简拔以遗.陛下(给予)

D.清风徐.来(慢慢地)

暮而果大亡.其财(丢失)

牺牲玉帛,弗敢加也,必以信.(相信)

二、现代文阅读(30 分)

请认真阅读下面文章,回答问题完成 5~11 题。

(一)(18 分)

江声浩荡

①“江声浩荡,自屋后上升。”

②第一次读到《约翰·克利斯朵夫》的第一句话时,我极为震撼。这声音,

到现在还在回响

.......,还在笼罩,还在奔涌,如血液,从脚趾直达头顶……

③对一个平原深处的孩子来说,虽然离黄河才 30 里,但初中以前一直没

有机会亲临,何况大江的涛声。但那刻,它就在我心中奔腾起来。

④那是 30 多年前发生在故乡的事。1980 年的春天,我正读初中二年级。

一天,我在镇上供销社的玻璃柜台看到一套四册的《约翰·克利斯朵夫》。

⑤我怯怯地让女售货员拿出来,翻开书页,第一眼,“江声浩荡,自屋后

上升”破空而来,一下击穿了我。对一个乡间的孩子,一个在快板书和民间故

事中成长的人来说,我知道外面还有一种有别于我们组合习惯的文字,还有一

种有别于我们生活的别样的人生。

⑥那时农村僻陋偏远,是没有多少闲书可言的,父亲不识字,母亲不识字,

哥哥有一本绣像本的《三国演义》,快要被我吃下了,那种精神的饥渴,在物

质匮乏的年代更加让人窒息。

⑦那天在课堂里老师讲些什么我一点都没听进去,晚上在家也只是草草吃

点东西。细心的母亲看出我的不对劲,我的倦怠,问我:冻着了?凉着汗了?

接着母亲又问:和人怄气了?被谁欺负了?

⑧我摇摇头,就早早躺下睡了。当时家境贫寒,我和父母还在一个床上睡

觉。床的下面,拴着的是一群羊,而屋子的梁上则是宿窝的鸡。

⑨我想到“江声浩荡,自屋后上升”,但只是想象那大江的模样,那震撼的

声音。

⑩我知道父母的不易,父亲靠半夜起来在集市上扫街,半劳作半乞讨地和

�

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

在

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

此

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

卷

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

号

证

考

准

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

名

姓

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

校

学

业

毕

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

上

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

答

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

题

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

无

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

效

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

来赶集的人一次要上两分钱补贴家用,有时还要遭到斥骂和白眼。五天一个集,

每次下集,我就看见父亲在家里一分一分地点钱,然后交给母亲。那时哥哥刚

结婚,姐姐也要出嫁,家里有时就断盐。

⑪一次母亲上集,被小偷偷去了五块钱。当时我中午正放学,同学说:你

娘哭了,在街上走呢。

⑫我悄悄地跟着母亲,看她从集市上哭着走过,那泪从她的眼里流到嘴角,

流到脖子里,流到衣襟上,母亲用手去擦,眼泪又流到了她的手上,我怯怯地

抓住母亲的手,母亲的泪也在我的手背上流。我也哭了,我们母子哭着从集市

到供销社,到水煎包铺,到鸡蛋市场。人们不知道我们为什么哭,很多人窃窃

私语“这娘俩,哭得像泪人似的”。

⑬后来,我想,“江声浩荡,自屋后上升”这样的句式可以用来形容我们

贫寒的母子——“哭声浩荡,在母子脸颊上升”。

⑭黎明,屋梁上的鸡开始鸣叫。母亲早早唤我上学,问我身体好点没有,

我没言语。

⑮在学校晨读的课堂上,我撕破喉咙喊:江声浩荡,自我家屋后上升——

江声浩荡,自我家屋后上升——

⑯放学吃晚饭,在端碗的空隙,我对母亲说:老师要我交学费,两块钱!

⑰母亲没问,从衣裳的口袋里,在手巾包裹着的里三层外三层的中间,找

出一块五,然后又去邻居家借了五毛。

⑱我到供销社的玻璃柜台前,买下了《约翰·克利斯朵夫》,这是我骗母

亲的唯一的一次,30 年来,我一直压在心底。母亲去世多年了,我还常常想起

我们娘俩哭泣走过的路:哭声浩荡,在母亲脸颊上升!

(选自《人民日报》2013 年 9 月 14 日,有删改。作者:

耿立)

5.第⑤段中说:“‘江声浩荡,自屋后上升’破空而来,一下击穿了我。”请仔

细阅读全文,概述“我”被“击穿”后的种种表现。(4 分)

_________________________________________________________________

________

6.结合语境,品味下列语句,回答括号中的问题。(5 分)

(1)那泪从她的眼里流到嘴角,流到脖子里,流到衣襟上,母亲用手去擦,眼

�

泪又流到了她的手上,我怯怯地抓住母亲的手,母亲的泪也在我的手背上流。

(作者这样写母亲流泪,有什么好处?)(3 分)

_________________________________________________________________

________

(2)在学校晨读的课堂上,我撕破喉咙喊:江声浩荡,自我家屋后上升——

江声浩荡,自我家屋后上升——(“撕破喉咙喊”表现了“我”当时怎样的

情感?)(2 分)

_________________________________________________________________

________

7.第⑩段在文中有何作用?(3 分)

_________________________________________________________________

________

8.作者为什么说“江声浩荡,自屋后上升”这声音到现在还在回响

.......?结合文章

内容,谈谈你的理解。(6 分)

_________________________________________________________________

________

【新闻事件】

(二)(12 分)

纠结的校服

2014 年 3 月 21 日,美国第一夫人米歇尔在北师大二附中访问的镜头中,

出现了学生们穿着宽松的蓝白运动校服的画面。随即有网友跳出来吐槽,该校

服“太减分”了!一石激起千层浪,一时间大家议论纷纷。

【网上声音】

北师大二附中副校长王华:网友们并非真正了解我校学生的真实需求和看

法,总体来说,我们学生还是挺喜欢那套蓝白校服的,这是北师大二附中的一

种标志,很多学生到了大学之后还穿我们的校服,说明他们对那套校服还是很

留恋的。

雨打荷叶:我倒是蛮喜欢孩子现在的校服的,便宜、实用、洗起来省力,

款式还过得去。小孩嘛,讲究漂亮干什么!最好天天穿校服,这样可以避免孩

子之间的攀比,也可以防止他们因爱美而影响学习。

家有儿女:学生穿校服是应该的,可学校图方便,统一订购来的校服在质

量上打了折扣,夏天校服太薄,我家女儿就不肯穿。这两年来个儿蹿了很多,

校服又显短了,前几天还为穿校服跟我怄气呢,真拿她没办法!

�

羡慕哥:嘻,要是能穿上《继承者们》中李敏镐的那套校服,我就更酷了,

天天穿也愿意。那件蓝西服,好帅!

【专家观点】

南京市江宁区教育局王东:全区统一校服,好处很多。不仅价格便宜,质

量保证,还可避免校际之间校服参差不齐的现象。

北京服装学院顾远渊:校服的设计要考虑学校身份识别功能,便于校际之

间区分,同时也要考虑不同年龄阶段学生的审美特点。一所学校最好多设计几

套不同功能的校服,满足不同场合的穿着需要。

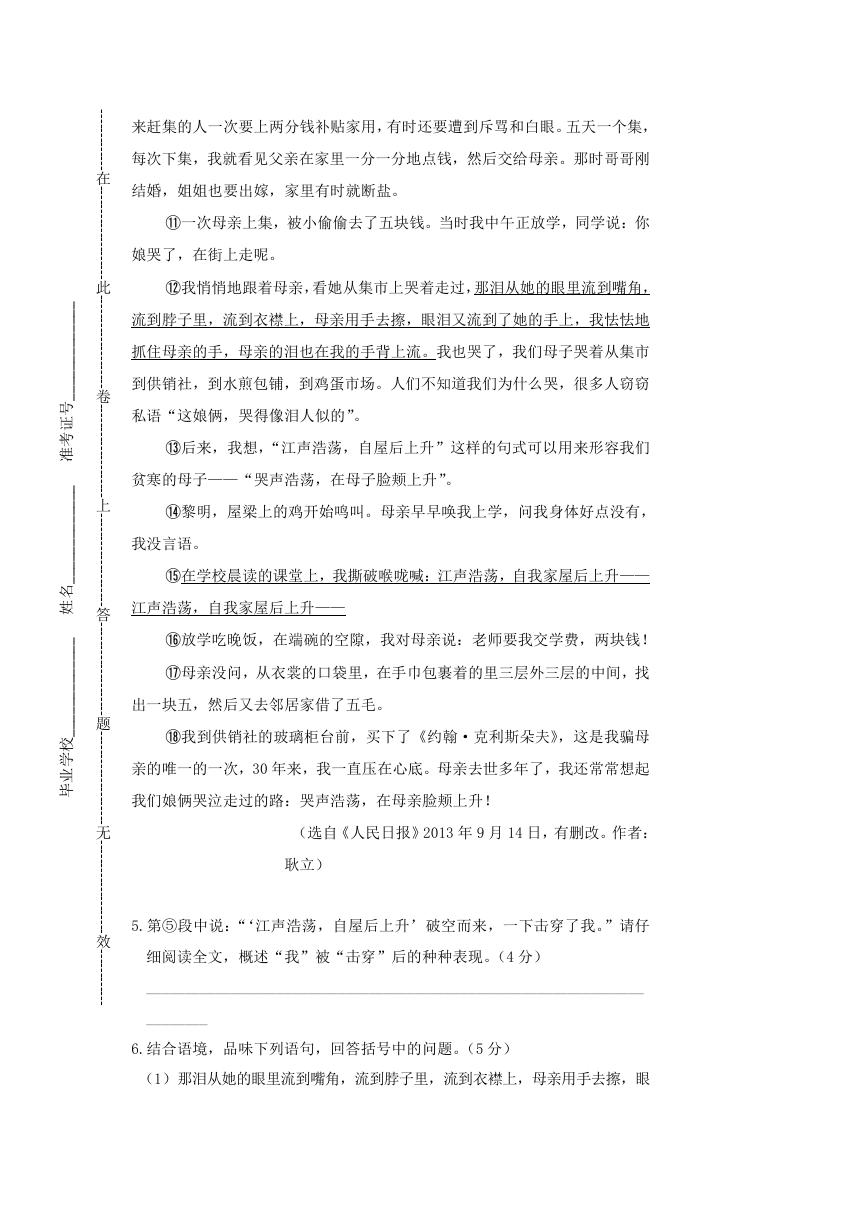

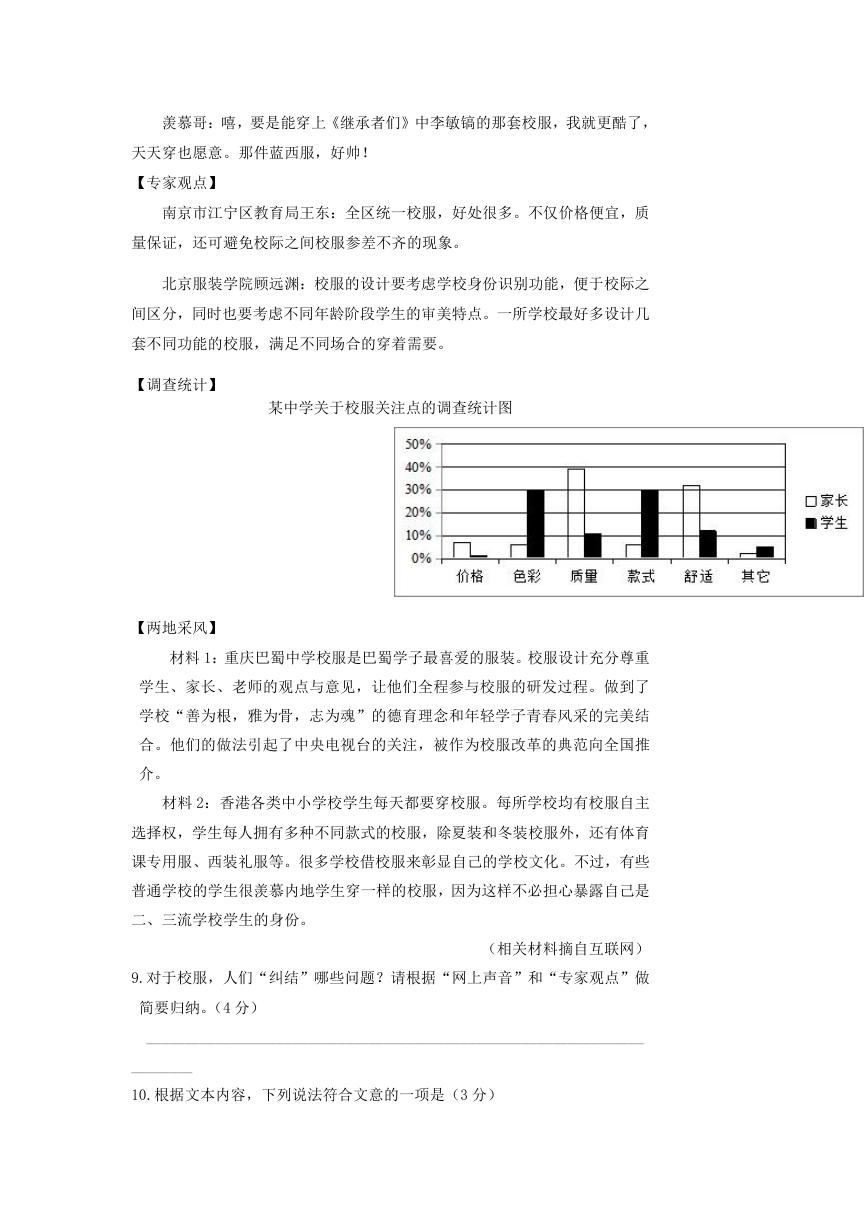

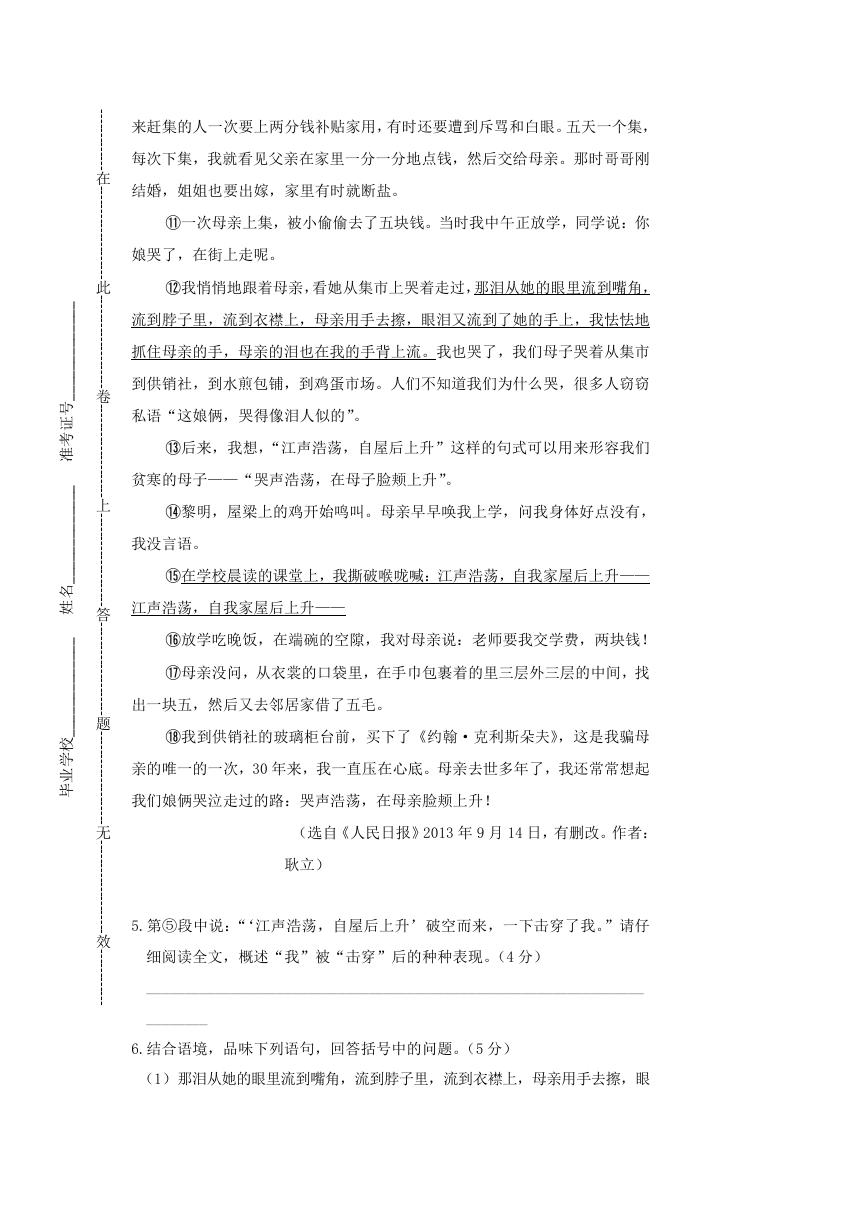

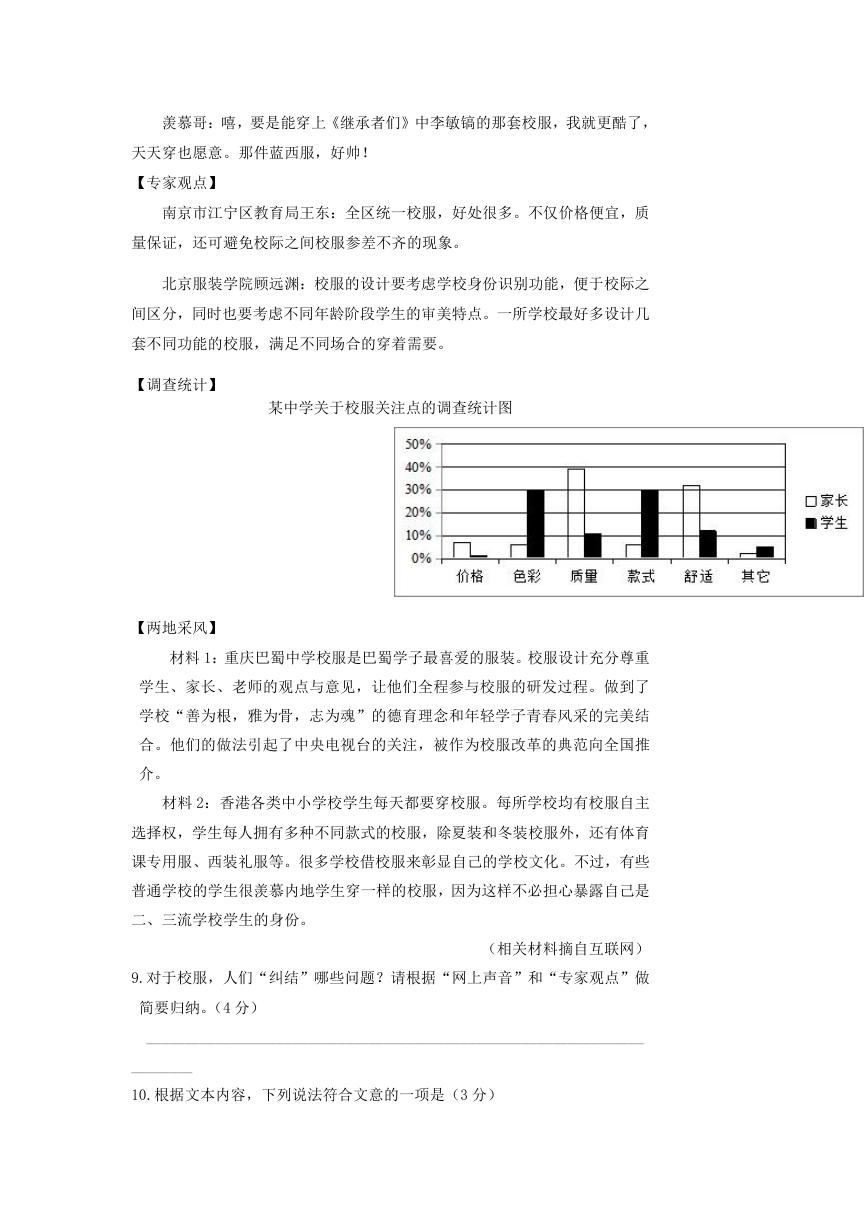

【调查统计】

某中学关于校服关注点的调查统计图

【两地采风】

材料 1:重庆巴蜀中学校服是巴蜀学子最喜爱的服装。校服设计充分尊重

学生、家长、老师的观点与意见,让他们全程参与校服的研发过程。做到了

学校“善为根,雅为骨,志为魂”的德育理念和年轻学子青春风采的完美结

合。他们的做法引起了中央电视台的关注,被作为校服改革的典范向全国推

介。

材料 2:香港各类中小学校学生每天都要穿校服。每所学校均有校服自主

选择权,学生每人拥有多种不同款式的校服,除夏装和冬装校服外,还有体育

课专用服、西装礼服等。很多学校借校服来彰显自己的学校文化。不过,有些

普通学校的学生很羡慕内地学生穿一样的校服,因为这样不必担心暴露自己是

二、三流学校学生的身份。

(相关材料摘自互联网)

9.对于校服,人们“纠结”哪些问题?请根据“网上声音”和“专家观点”做

简要归纳。(4 分)

_________________________________________________________________

________

10.根据文本内容,下列说法符合文意的一项是(3 分)

�

(

)

A.北师大二附中副校长王华认为,他们学校的学生都喜欢那套蓝白校服,

蓝白校服已是他们校园文化的重要组成部分,多年来已成为学校形象的

代表。

B.巴蜀中学校服改革的做法之所以被央视作为典范向全国推介,是因为学

校在校服设计中融入了“善为根,雅为骨,志为魂”的德育理念。

C.“调查统计”显示,家长与学生在校服关注点上存在很大的差异。家长

比较关注校服的实用性,而学生更在意校服的美观性。

D.香港有些普通学校的学生羡慕内地学生穿一样的校服,因为这样不必担

心暴露自己是二、三流学校学生的身份;而内地一些学校的学生羡慕香

港学生每人拥有多种不同款式的校服。

11.佳洲市举办“校服 T 台秀”活动,其宣传标语“校服——青春的符号,流

动的名片”获得好评。请结合文本,从内容角度推断其原因。(5 分)

________________________________________________________________

_________

二、古诗文阅读(26 分)

请认真阅读下面的古诗文,完成 12~20 题

(一)(6 分)

古诗阅读

12.佳洲中学九(1)班准备以“古诗中的菊花”为题,编辑一本古诗评注集。

下面诗歌是其中的两首,请你帮助他们完成评注。

(甲)咏菊

[宋]杨万里

物性从来各一家,

谁贪寒瘦厌年华?

菊花自择风霜国,

不是春光外①菊花。

(乙)重阳后菊花(之一)

[宋]范成大

寂寞东篱湿露华,

依前金靥照泥沙。

世情儿女无高韵,

只看重阳一日花。

[注]①外:见外。

【评注】(甲)诗偏于理性,前两句从“①_________________”入手,用其

他花来衬托菊花;(乙)诗精于描绘,“②__________________”一词写出了

菊花的灿烂美丽。(2 分)

(甲)诗直抒胸臆,赞美了菊花③__________________;(乙)诗借花抒感,

表达了作者④__________________。(4 分)

�

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

在

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

此

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

卷

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

上

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

答

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

题

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

无

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

效

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(二)(9 分)

桃花源记

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数

百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异.之。复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,

才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡

然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要.还家,设酒杀鸡作食。村中闻

有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂

与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆

叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为

外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志.之。及郡下,诣太守,说如此。太守即

遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

13.解释下列句中加点的词。(3 分)

(1)渔人甚异.之

(2)便要.还家

(3)处处志.之

14.用现代汉语写出下面句子的意思。(3 分)

此人一一为具言所闻,皆叹惋。

异:____________

要:____________

志:____________

________________________________________________________________

________

15.自陶渊明的《桃花源记》问世以来,中华大地出现了“处处自诩桃花源”

的现象,请结合本文分析原因。(3 分)

________________________________________________________________

________

________________________________________________________________

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc