2018 下半年甘肃教师资格高中数学学科知识与教学能力真

题及答案

一、单项选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分)

1.与向量

平行的平面是()。

A.x-2y+z=1

B.2x+y+3z=3

C.2x+3y+z=3

D.x-y+z=3 参考答案:C

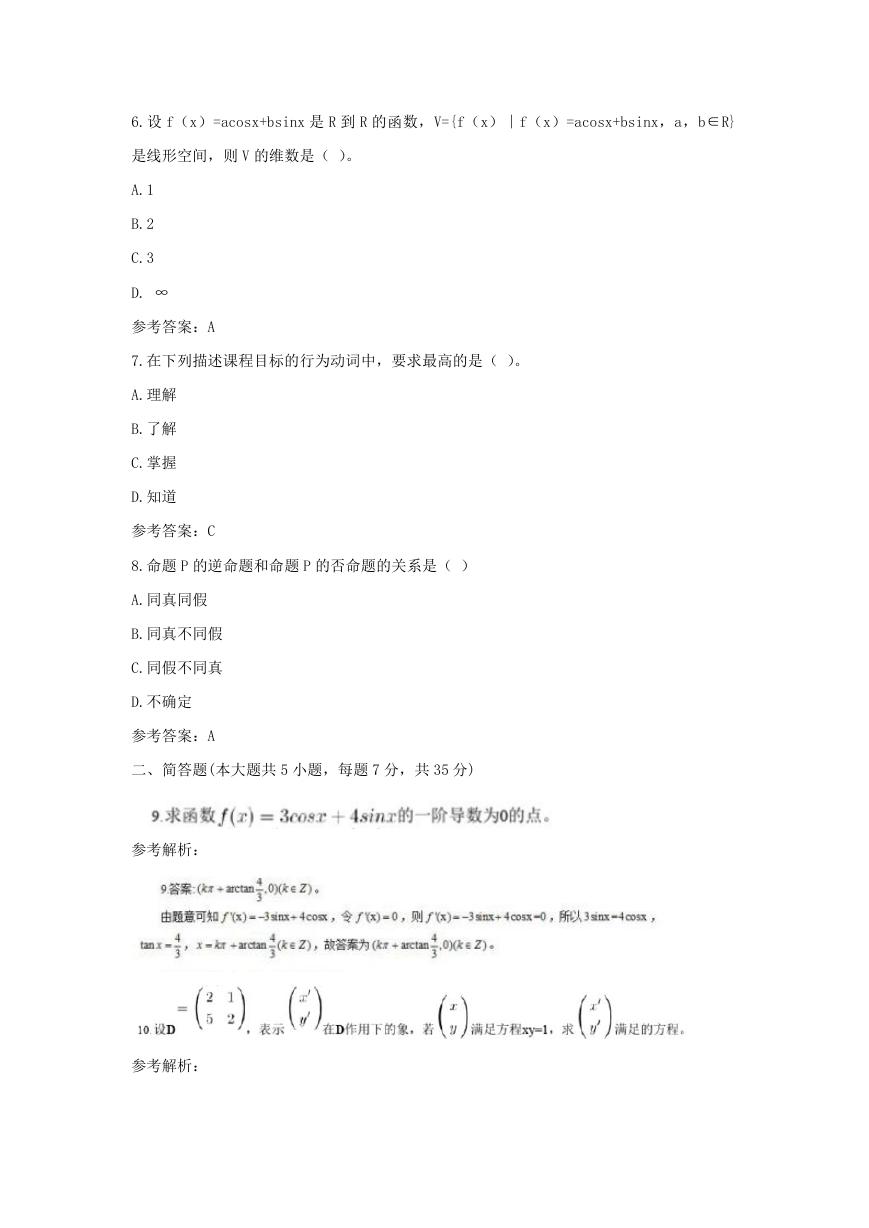

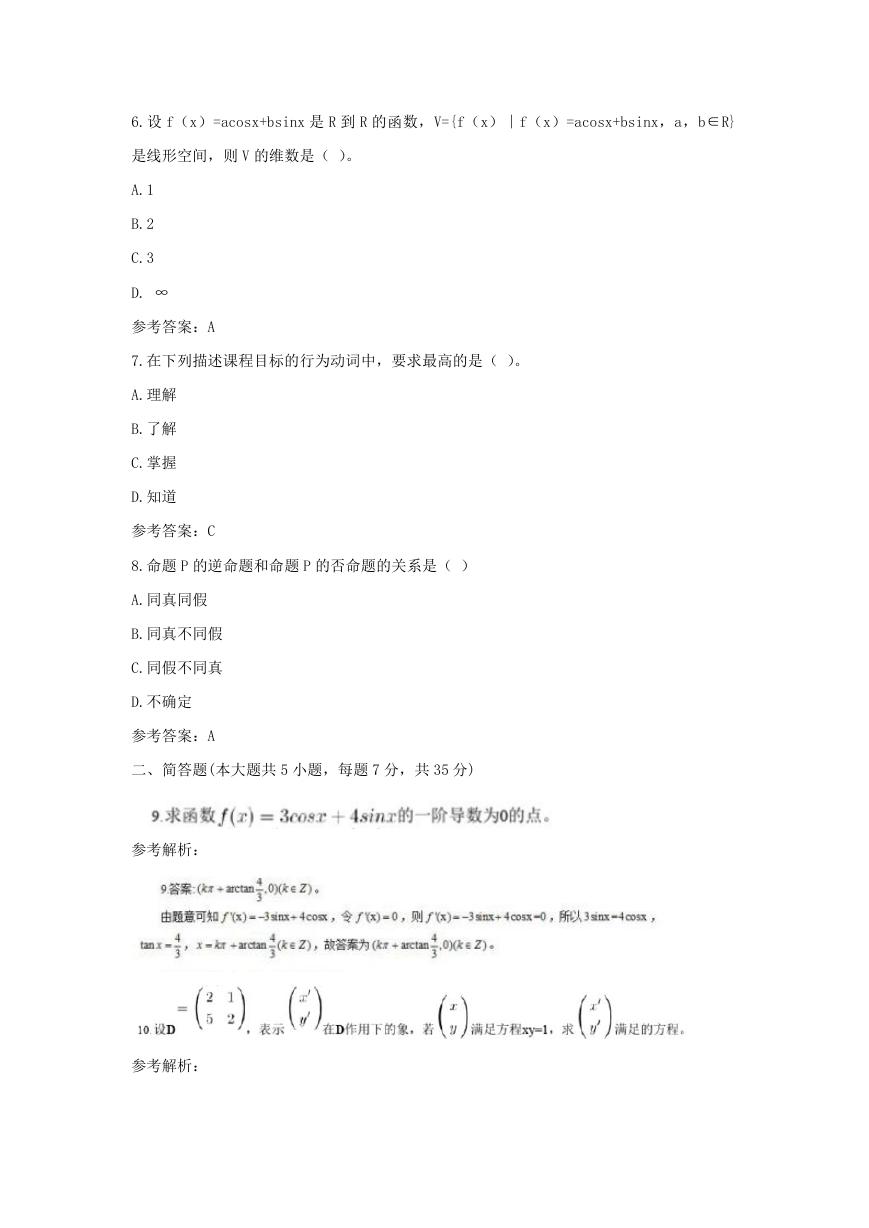

2.

A.0

B.1/2

C.1

D.∞ 参考答案:C

的值是( )。

3.函数 f(x)在[a,b]上黎曼可积的必要条件是 f(x)在[a,b]上( )。

A.可微

B.连续

C.不连续点个数有限

D.有界参考答案:D

参考答案:B

参考答案:A

�

6.设 f(x)=acosx+bsinx 是 R 到 R 的函数,V={f(x)∣f(x)=acosx+bsinx,a,b∈R}

是线形空间,则 V 的维数是( )。

A.1

B.2

C.3

D. ∞

参考答案:A

7.在下列描述课程目标的行为动词中,要求最高的是( )。

A.理解

B.了解

C.掌握

D.知道

参考答案:C

8.命题 P 的逆命题和命题 P 的否命题的关系是( )

A.同真同假

B.同真不同假

C.同假不同真

D.不确定

参考答案:A

二、简答题(本大题共 5 小题,每题 7 分,共 35 分)

参考解析:

参考解析:

�

参考解析:

12.简述日常数学教学中对学生进行学习评价的目的。

参考解析:

评价的主要目的是为了全面了解学生的数学学习历程,激励学生的学习和改进教师的教学,

应建立评价目标多元、评价方法多样的评价体系。对数学学习的评价要关注学生学习的结果,

更要关注他们学习的过程;要关注学生学习的水平,更要关注他们在数学活动中所表现出来

的情感与态度,帮助学生认识自我,建立信心。对于课程标准提出的评价理念可以从以下三

个方面理解。

(1)评价目标多元化

新课程提出多元化的评价目标,评价的对象既包括学生,也包括教师。以往的评价更多的关

注学生的成就,关注学生的表现,忽视对教师教学过程的评价。通过教学过程和学生学习状

况的考查,不只是看学生的表现,还促使教师认识教学中存在的问题,及时改进教学方式,

调整教学进度和教学目标。

(2)评价内容多维性

数学课程的总体目标,对义务教育阶段学生的数学素养提出四个方面的具体要求,包括知识

与技能、数学思考、解决问题、情感与态度。评价的具体内容应围绕这些方面展开,形成多

维度、全面性的评价内容体系。对不同内容的评价可以通过设计反映不同内容的问题,如对

某一方面知识与技能的评价;也可以在综合的问题情境中进行评价,如在一项调查活动中,

�

对知识的理解与运用、学生解决实际问题的能力以及学生参与投入的态度进行评价;还可以

通过对学生平时学习情况的考查来评价。

(3)评价方法多样化

评价中应针对不同学段学生的特点和具体内容的特征,选择恰当有效的方法。对学生知识技

能掌握情况的评价,应当将定量评价和定性评价相结合,结果评价与过程评价相结合。不同

的评价方法在教学过程中起着不同的作用,不能希望一种评价方法会解决所有的问题。封闭

式的问题、纸笔式的评价可以简捷方便的了解学生对某些知识技能的掌握情况,而开放式问

题、综合性的、在丰富的情境中的评价有助于了解学生的思考过程和学习过程。

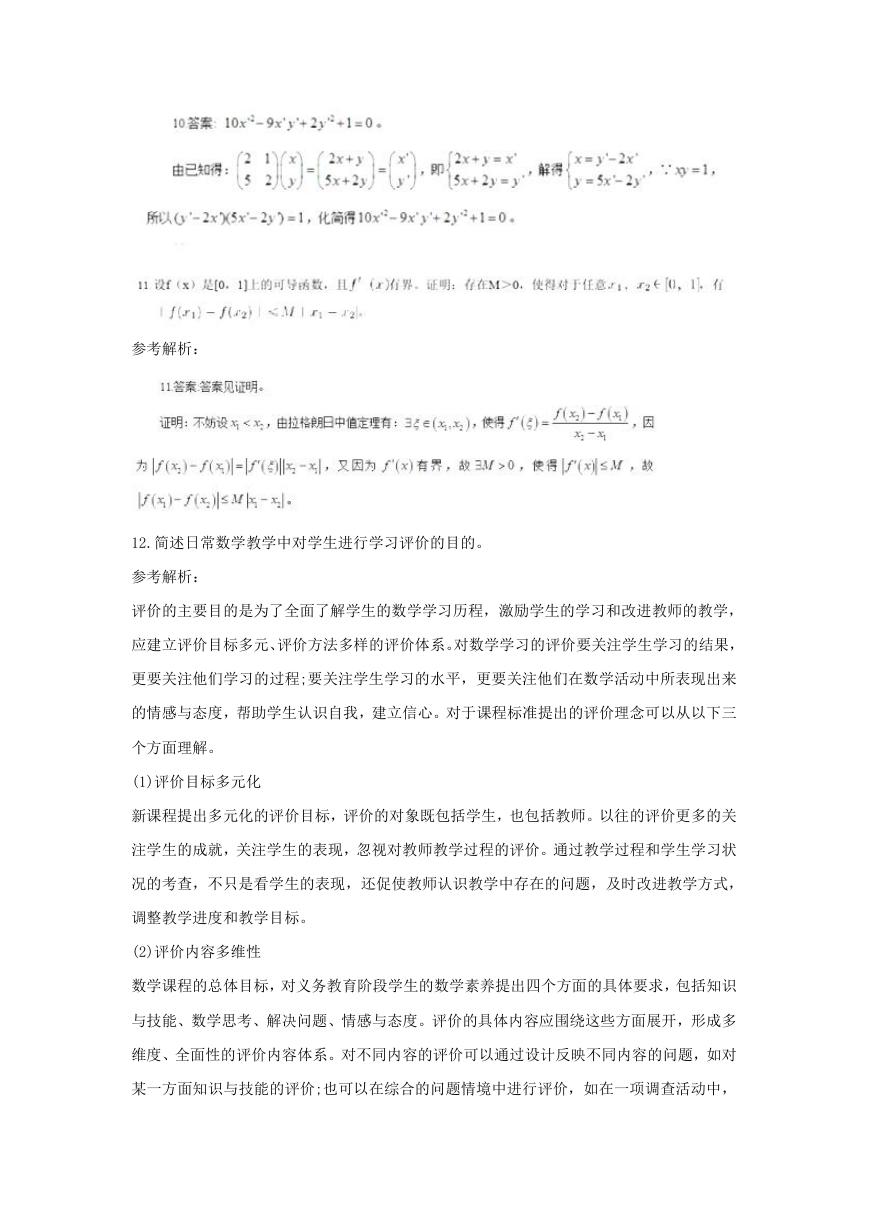

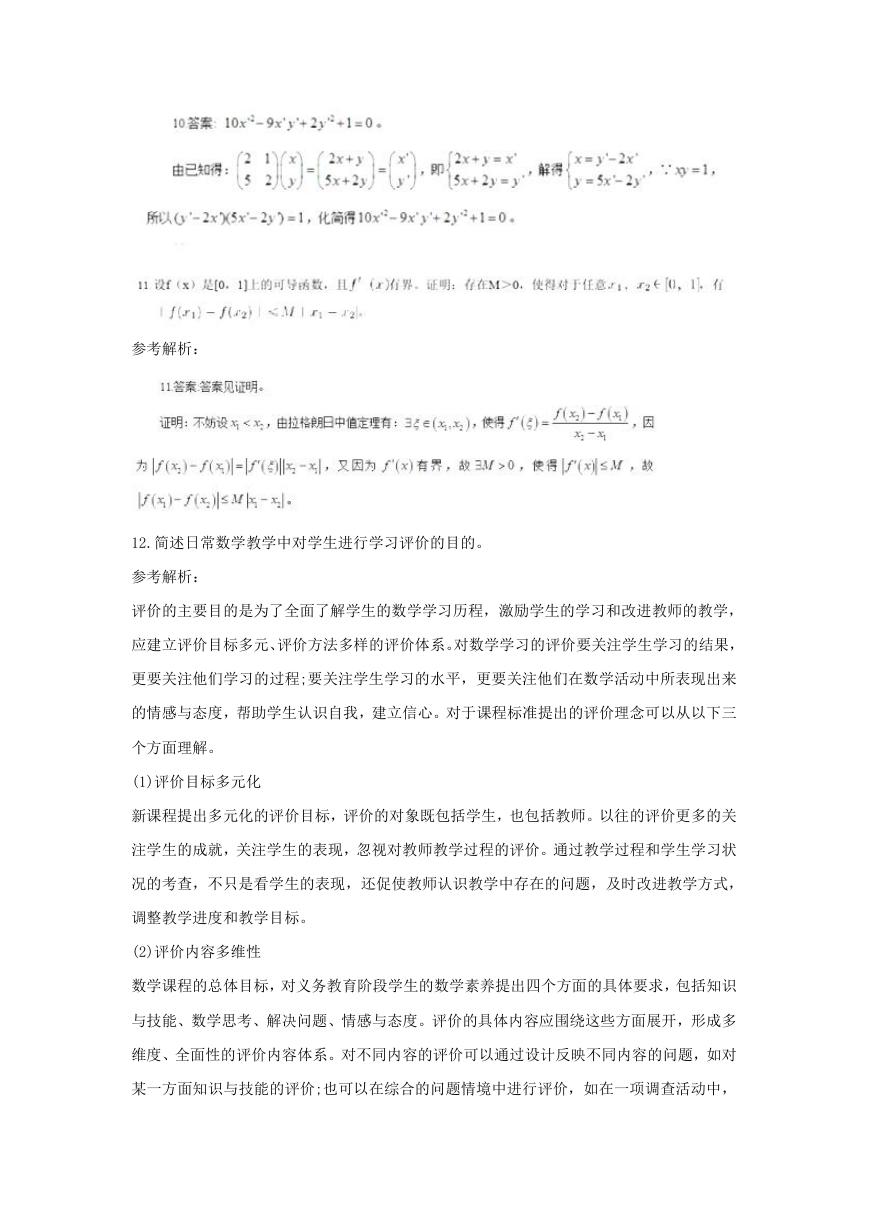

13.给出基本不等式

的一种几何解释,并说明几何解

释对学生数学学习的作用。

参考解析:

三、解答题(本大题 1 题, 10 分)

�

参考解析:

四、论述题(本大题 1 小题,15 分)

15、论述数学教学中使用信息技术的作用,并阐述使用信息技术与其他教学手段的关系。

参考解析:

信息技术的发展对数学教育的价值、目标、内容以及教学方式产生了很大的影响。数学课程

的设计与实施应根据实际情况合理地运用现代信息技术,要注意信息技术与课程内容的整

合,注重实效。要充分考虑信息技术对数学学习内容和方式的影响,开发并向学生提供丰富

的学习资源,把现代信息技术作为学生学习数学和解决问题的有力工具,有效地改进教与学

的方式,使学生乐意并有可能投入到现实的、探索性的数学活动中去。

在数学教学中信息技术可以结合其他多种教学手段,并能起到互补的作用。如不借助信息技

术的情况下去利用创设情境的方式去模拟实际情境,学生可能很难想象出相应的实际情景,

这里就可以结合信息技术手段直接呈现图片或视频;或者在处理图形的报考变化时,如仅通

过板书的形式一步步变化,一是作图比较繁琐,二是连贯性不强,这里就可以结合几何画板

等工具直接呈现。

五、案例分析题(本大题 1 题, 20 分)

16.案例:

下面是高中“集合”一章“集合的含义与表示”的部分教材内容:

在小学和初中,我们已经接触过一些集合,例如,自然数的集合,有理数的集合,不等式的

解的集合,到一个定点的距离等于定长的点的集合(即圆),到一条线段的两个端点距离相

�

等的点的集合(即这条线段的垂直平分线)……

那么,集合的含义是什么呢?我们再来看下面的一些例子:

(1)1~20 以内的所有素数;

我国从 1991-2003 年的 13 年内所发射的所有人造卫星;

金星汽车厂 2003 年生产的所有汽车;

(4)2004 年 1 月 1 日之前与中华人民共和国建立外交关系的所有国家;

所有的正方形;

到直线 l 的距离等于定长 d 的所有的点;

方程的所有实数根;

新华中学 2004 年 9 月入学的所有的高一学生。

例(1)中,我们把 1~20 以内的每一个素数作为元素,这些元素的全体就是一个集合;同

样地,例(2) 中,把我国从 1991-2003 年的 13 年内发射的每一颗人造卫星作为元素,这

些元素的全体也是一个集合。

【思考 1】

上面的例(3)到例(8)也都能组成集合吗?它们的元素分别是什么?

一般地,我们把研究对象统称为元素(element),把一些元素组成的总体叫作集合(set)

(简称为集)。给定的集合,它的元素必须是确定的。也就是说,给定一个集合,那么任何

一个元素在不在这个集合中就确定了。例如,“中国的直辖市”构成一个集合,北家、上海、

天津、重庆在这个集合中,杭州、南京、广州不在这个集合中。“身材较高的人”不能构成

集合,因为组成它的元素是不确定的。

一个给定集合中的元素是互不相同的。也就是说,集合中的元素是不重复出现的。只要构成

两个集合的元素是一样的,我们就称这两个集合是相等的。

【思考 2】

判断下列元素的全体是否組成集合,并说明理由:

大于 3 小于 11 的偶数;

我国的小河流。

我们通常用大写拉丁字母 A,B,C,…表示集合,用小写拉丁字母 a,b,c…表示集合中的

元素。

如果 a 是集合 A 的元素,就说 a 属于(bedong to)集合 A,记作 a∈A;如果 a 不是集合 A

中的元素,就说 a 不属于(not belong to)集合 A,记作 aA。

�

例如,我们用 A 表示“1-20 以内的所有素数”组成的集合,则有 3∈A,4A,等等。问题:

阅读这段教材,概括与集合有关的新知识点;(6 分)

阅读这段教材中的【思考 2】,说明设置此栏目内容的主要意图;(6 分)

请说明集合在高中数学课程中的地位和作用。(8 分)

参考解析:

第一问:

第三问:

集合是高中数学必修 1 第一章节的内容,是进入高中以后最新接触的数学内容,也是现代数

学的基本语言,可以简洁、准确地表达数学内容。在本章,学生将学习集合的一些基本知识,

感受集合的数学思想方法,用集合语言表示有关数学对象,并运用集合和对应的语言进一步

描述第二章的函数概念,为第二章的函数奠定夯实的基础,使得学生能够初步运用函数思想

理解和处理生活、社会中的简单问题。

六、教学设计题(本大题 1 小题,30 分)

17.通过直观感知、操作确认,归纳出直线与平面垂直的判定定理:一个直线与一个平面内

的两条相交直线垂直,则该直线与此平面垂直。

请你完成下列任务:

(1)请你设计一个探索该定理的活动或问题情境,并说明设计意图;(10 分)

(2)请你设计一个习题(不必解答),以帮助学生理解该定理,并说明具体的设计意图;(10

分)

(3)请你设计一个习题(不必解答),进一步巩固、应用该定理,并说明具体的设计意图。

(10 分)

参考解析:

�

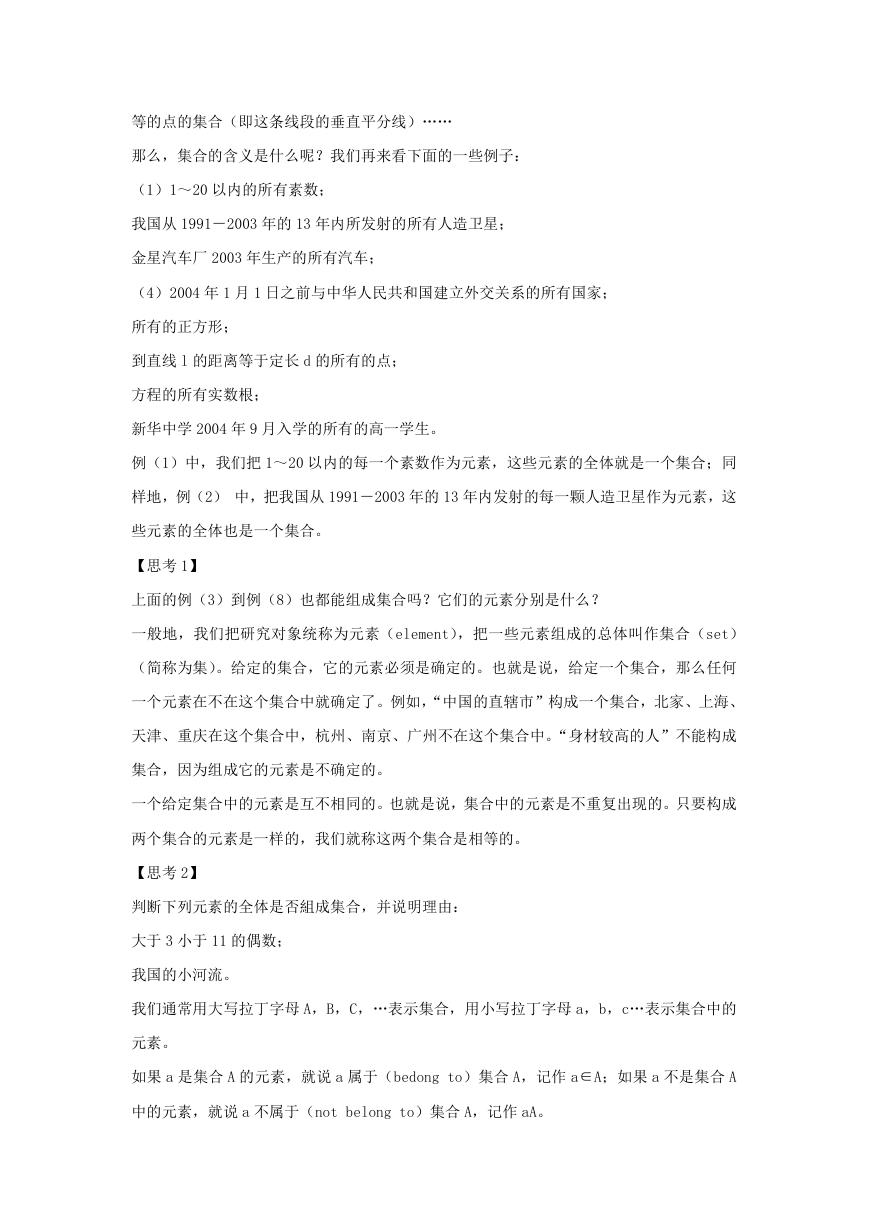

第一问:

导入活动设置:利用多媒体播放一组学生课前收集的图片(旗杆与地面垂直、教学楼与地面

垂直等)组织学生观察图片中展示事物之间的位置关系。

提出问题:旗杆与地面、教学楼与地面的位置关系是什么?你能否利用直线与平面根据他们

的位置关系画出相应的几何图形?

预设:垂直关系

探究活动一设置:

提出问题:我们又如何定义一条直线与一个平面垂直?能否用一条直线垂直于一个平面内的

直线,来定义这条直线与这个平面垂直呢?

利用多媒体动画演示:旗杆与它在地面上影子的位置变化,重点让学生体会直线与平面内不

过垂足的直线也垂直

组织学生观察动画的过程中思考如下几个问题

问题 1:阳光下,旗杆与它在地面上的影子所成的角度是多少?

问题 2:随着时间的变化,影子的位置会移动,而旗杆与影子所成的角度是否发生了变化?

问题 3:旗杆 AB 与地面上不过点 B 的任意一条直线的位置关系如何?它们所成的角是多少度?

全班交流过后

教师引导学生共同总结:直线与平面垂直的定义,如果一条直线垂直于一个平面内的无数条

直线,那么这条直线就与这个平面垂直。

进一步引导学生思考:那么如何判定一条之间与平面的位置关系是垂直关系呢?

探究活动二设置:组织学生思考如何将一张长方形纸片立于桌面?

组织学生猜想:你能猜想出判断一条直线与一个平面垂直的方法吗?

预设:如果一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直,则该直线与此平面垂直。

设计意图:在教学中,充分发挥学生的主观能动性,先安排学生课前收集大量图片,多感知,

然后,通过学生动手画图、讨论交流和多媒体课件演示,使其经历从实际背景中抽象出几何

概念的全过程,从而形成完整和正确的直线与平面垂直的概念,接下来助学生生活中最简单

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc