2023 年重庆双桥中考历史真题及答案(A 卷)

(开卷 本卷共两个大题,满分 50 分,与道德与法治学科共用 90 分钟)

注意事项:

1.试题的答案书写在答题卡上,不得在试题卷上直接作答。

2.作答前认真阅读答题卡上的注意事项。

3.考试结来,由监考人员将试题卷和答题卡一并收回。

一、选择题:本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分。在备选答案中只有一项是符合题目要求的。请按要

求在答题卡上作答。

1.据古文献记述,夏、商、周三族祭祀的时候,都把本族来源与黄帝族系联系起来,自认为是黄帝的后裔。

这表明(

)

A.夏、商、周均秉承“无为而治”理念

B.夏、商、周的祭祀活动十分频繁

C.推崇“君权神授”是先秦政治特点

D.中华民族同宗共祖意识源远流长

2.九年级(1)班的同学们在历史探究学习中,围绕主题收集了一些史料,现摘录部分典型如下。他们探究的

主题应该是(

)

楚越之地,地广人希(稀)……

内容

出处

《史记》

幽、翼、青、并、充五州及徐州之淮北(均位于我国北方)流人相帅(率)过江沧。 《晋书》

江南之为国盛矣……一岁或稔,则数郡忘饥。

《宋书》

(建康)贡使商旅,方舟万计。

A.政权建设与社会进步

B.技术发明与经济发展

C.人口迁徙与区域开发

D.商业繁盛与文化交流

3.《中华文明史》指出,科举制度的积极意义之一,“在于使得少数在竞争中脱颖而出的下层人士得以参政,

影响到文官队伍的整体素质与结构。”这表明科举制度(

)

A.导致文官地位超过武官

B.消除了人们的门第观念

C.促进了社会阶层的流动

D.营造了浓厚的读书风气

4.有学者认为,元代有不少蒙古语和西域语言的音译词被吸收到汉语汉文中。如车站的“站”就是蒙古语 jam

(驿传)的译音,“站”字汉语本义是“立着”“停下”,而元代汉蒙语并用合成“驿站”一词,遂发展为如今

车站的“站”义。这说明(

)

A.儒家思想受到冲击

B.交通发展强化了统治

C.元代重视文化建设

D.民族交融丰富了文化

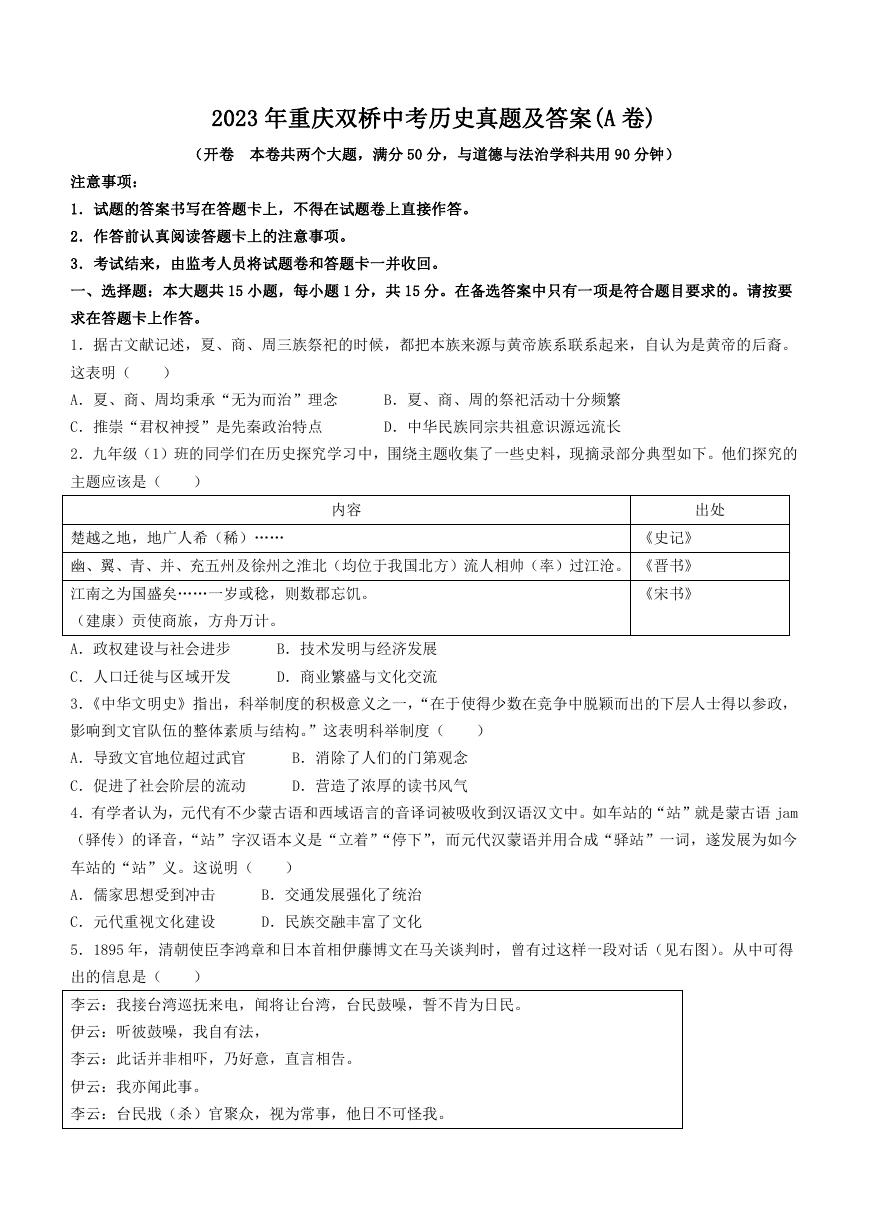

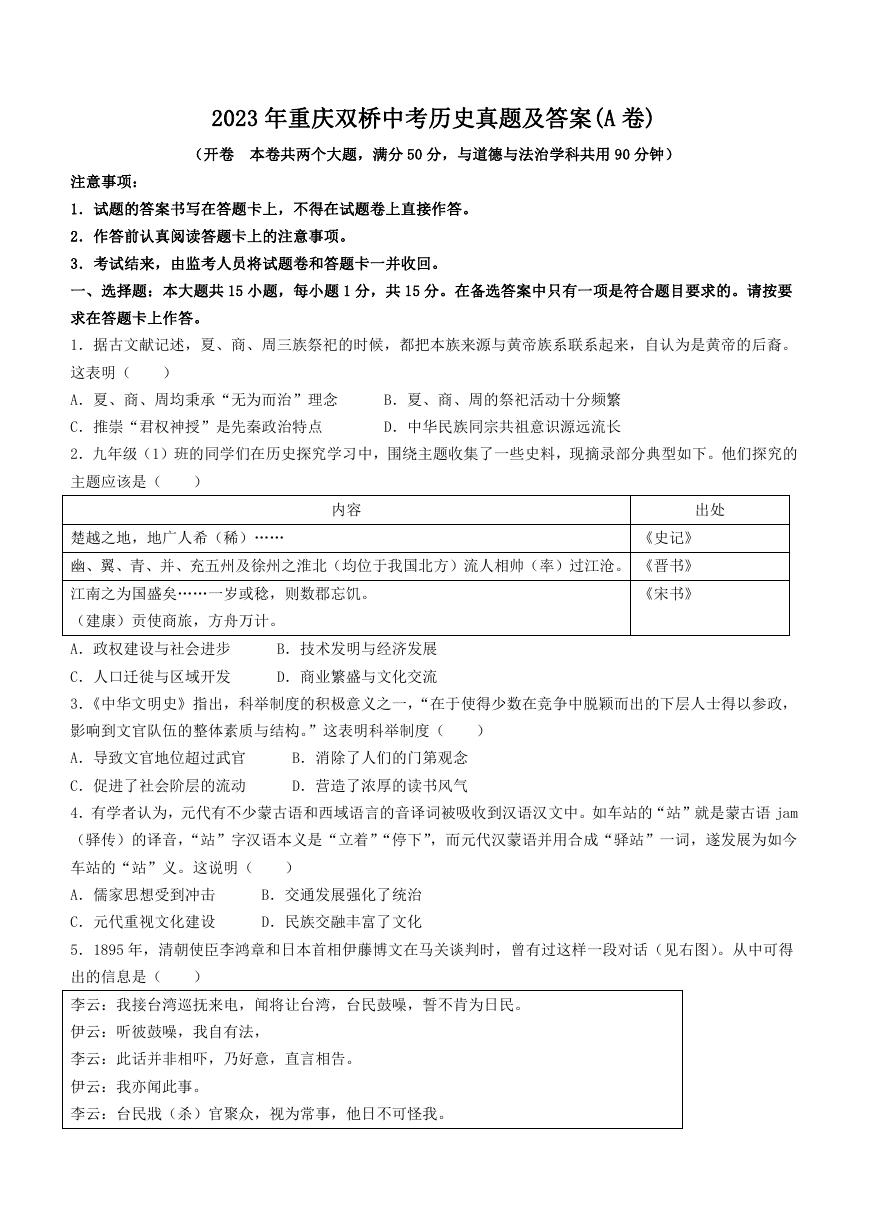

5.1895 年,清朝使臣李鸿章和日本首相伊藤博文在马关谈判时,曾有过这样一段对话(见右图)。从中可得

出的信息是(

)

李云:我接台湾巡抚来电,闻将让台湾,台民鼓噪,誓不肯为日民。

伊云:听彼鼓噪,我自有法,

李云:此话并非相吓,乃好意,直言相告。

伊云:我亦闻此事。

李云:台民戕(杀)官聚众,视为常事,他日不可怪我。

�

伊云:中国一将治台权让出,印是日本政府之责。

A.台湾人民坚决反抗日本割占台湾

B.清朝官员为虎作张加速台湾沦陷

C.台湾已被置于日本殖民统治之下

D.台湾人民的斗争被日军残酷镇压

6.(1949 年)渡江战役的胜利,是靠老百姓用小船划出来的。在长江岸边,木帆船、渔船是百姓赖以为生的

生产资料、命根子,但他们纷纷支援渡江战役。这充分说明解放战争的胜利是(

)

A.人民战争的胜利

B.先进武器的胜利

C.经济实力的胜利

D.国际声援的胜利

7.人民教育家陶行知认为“是劳动的生活,就是劳动的教育”。以下他在抗战时期育才学校的办学活动,最能

体现这一认识的是(

)

A.引进著名的专业人士作为教师

B.根据学生的爱好和才能因材施教

C.千方百计抢救被埋没的人才幼苗

D.组织学生到工厂、农村从事调查、见习、实习等活动

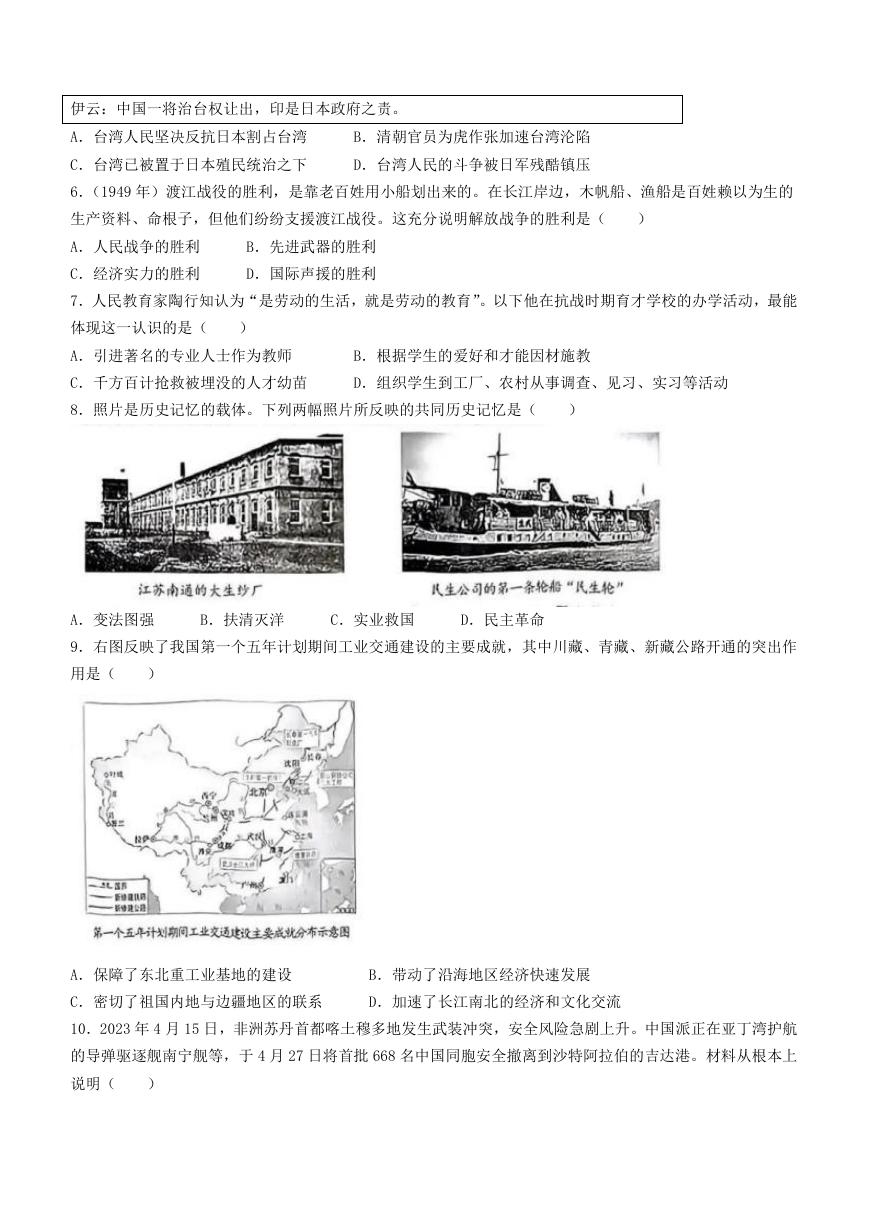

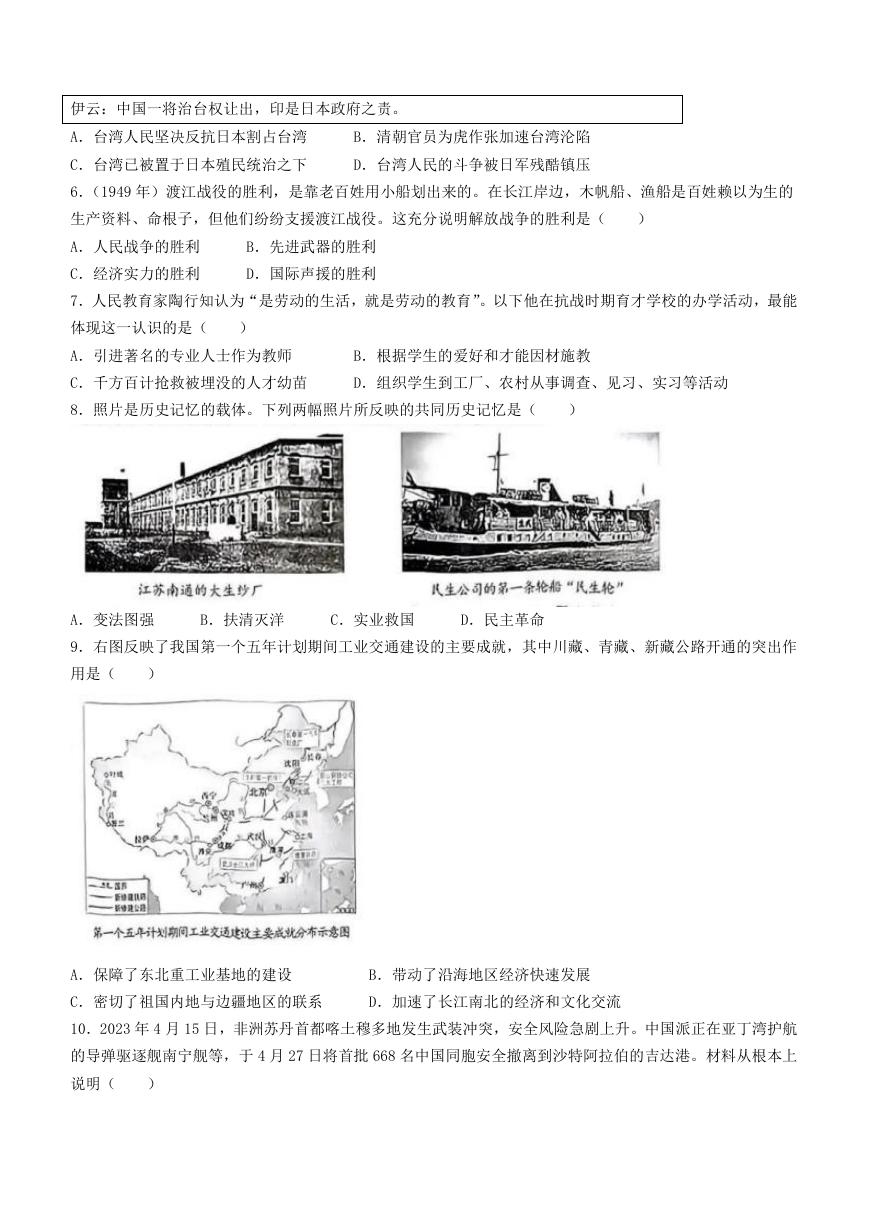

8.照片是历史记忆的载体。下列两幅照片所反映的共同历史记忆是(

)

A.变法图强

B.扶清灭洋

C.实业救国

D.民主革命

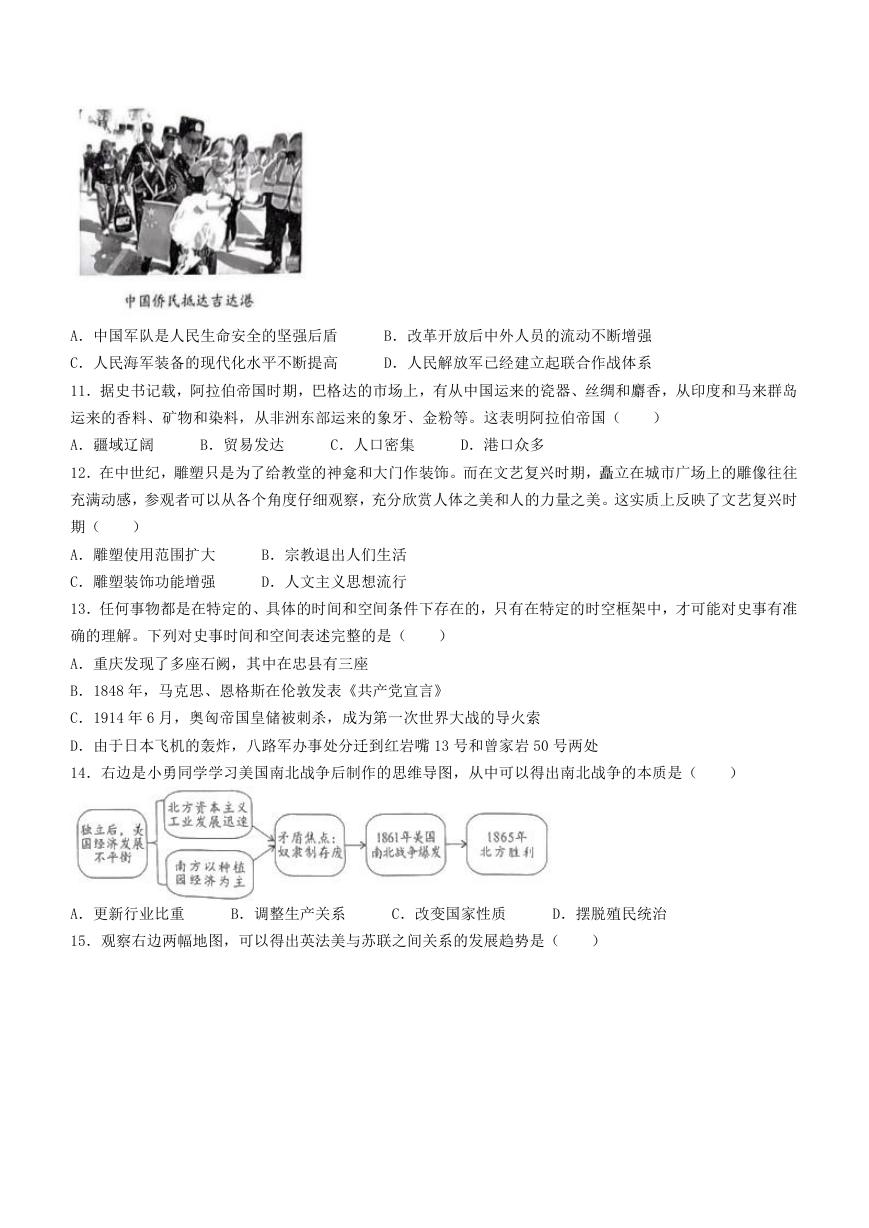

9.右图反映了我国第一个五年计划期间工业交通建设的主要成就,其中川藏、青藏、新藏公路开通的突出作

用是(

)

A.保障了东北重工业基地的建设

B.带动了沿海地区经济快速发展

C.密切了祖国内地与边疆地区的联系

D.加速了长江南北的经济和文化交流

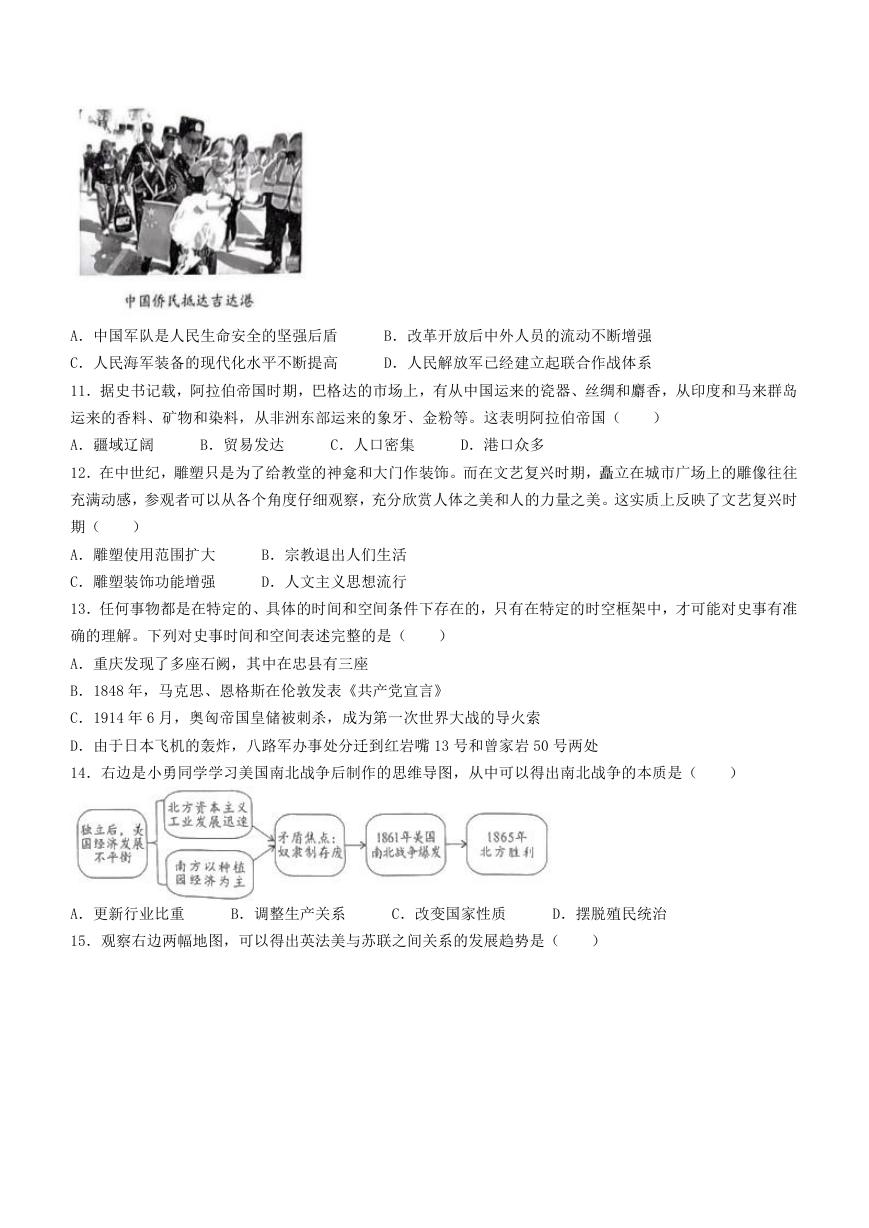

10.2023 年 4 月 15 日,非洲苏丹首都喀土穆多地发生武装冲突,安全风险急剧上升。中国派正在亚丁湾护航

的导弹驱逐舰南宁舰等,于 4 月 27 日将首批 668 名中国同胞安全撤离到沙特阿拉伯的吉达港。材料从根本上

说明(

)

�

A.中国军队是人民生命安全的坚强后盾

B.改革开放后中外人员的流动不断增强

C.人民海军装备的现代化水平不断提高

D.人民解放军已经建立起联合作战体系

11.据史书记载,阿拉伯帝国时期,巴格达的市场上,有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香,从印度和马来群岛

运来的香料、矿物和染料,从非洲东部运来的象牙、金粉等。这表明阿拉伯帝国(

)

A.疆域辽阔

B.贸易发达

C.人口密集

D.港口众多

12.在中世纪,雕塑只是为了给教堂的神龛和大门作装饰。而在文艺复兴时期,矗立在城市广场上的雕像往往

充满动感,参观者可以从各个角度仔细观察,充分欣赏人体之美和人的力量之美。这实质上反映了文艺复兴时

期(

)

A.雕塑使用范围扩大

B.宗教退出人们生活

C.雕塑装饰功能增强

D.人文主义思想流行

13.任何事物都是在特定的、具体的时间和空间条件下存在的,只有在特定的时空框架中,才可能对史事有准

确的理解。下列对史事时间和空间表述完整的是(

)

A.重庆发现了多座石阙,其中在忠县有三座

B.1848 年,马克思、恩格斯在伦敦发表《共产党宣言》

C.1914 年 6 月,奥匈帝国皇储被刺杀,成为第一次世界大战的导火索

D.由于日本飞机的轰炸,八路军办事处分迁到红岩嘴 13 号和曾家岩 50 号两处

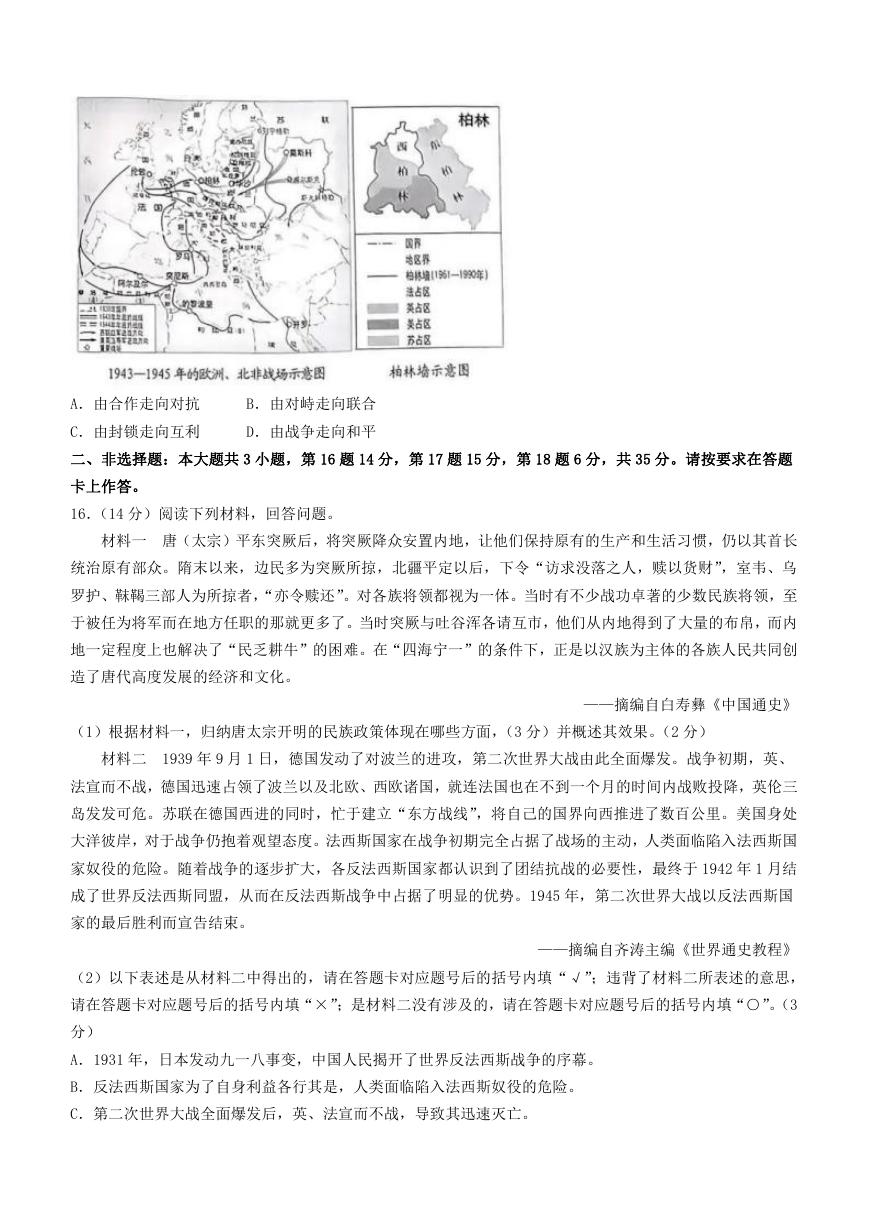

14.右边是小勇同学学习美国南北战争后制作的思维导图,从中可以得出南北战争的本质是(

)

A.更新行业比重

B.调整生产关系

C.改变国家性质

D.摆脱殖民统治

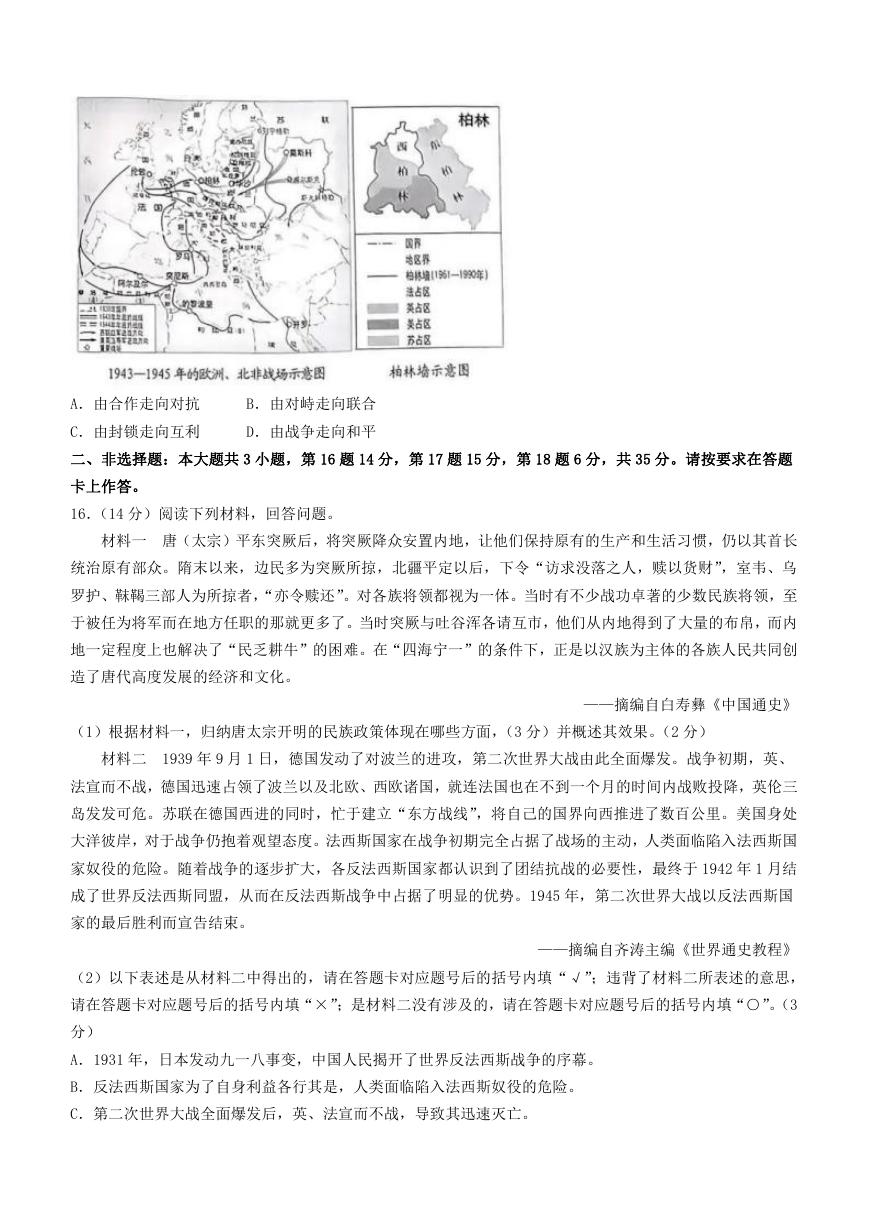

15.观察右边两幅地图,可以得出英法美与苏联之间关系的发展趋势是(

)

�

A.由合作走向对抗

B.由对峙走向联合

C.由封锁走向互利

D.由战争走向和平

二、非选择题:本大题共 3 小题,第 16 题 14 分,第 17 题 15 分,第 18 题 6 分,共 35 分。请按要求在答题

卡上作答。

16.(14 分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐(太宗)平东突厥后,将突厥降众安置内地,让他们保持原有的生产和生活习惯,仍以其首长

统治原有部众。隋末以来,边民多为突厥所掠,北疆平定以后,下令“访求没落之人,赎以货财”,室韦、乌

罗护、靺鞨三部人为所掠者,“亦令赎还”。对各族将领都视为一体。当时有不少战功卓著的少数民族将领,至

于被任为将军而在地方任职的那就更多了。当时突厥与吐谷浑各请互市,他们从内地得到了大量的布帛,而内

地一定程度上也解决了“民乏耕牛”的困难。在“四海宁一”的条件下,正是以汉族为主体的各族人民共同创

造了唐代高度发展的经济和文化。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一,归纳唐太宗开明的民族政策体现在哪些方面,(3 分)并概述其效果。(2 分)

材料二 1939 年 9 月 1 日,德国发动了对波兰的进攻,第二次世界大战由此全面爆发。战争初期,英、

法宣而不战,德国迅速占领了波兰以及北欧、西欧诸国,就连法国也在不到一个月的时间内战败投降,英伦三

岛发发可危。苏联在德国西进的同时,忙于建立“东方战线”,将自己的国界向西推进了数百公里。美国身处

大洋彼岸,对于战争仍抱着观望态度。法西斯国家在战争初期完全占据了战场的主动,人类面临陷入法西斯国

家奴役的危险。随着战争的逐步扩大,各反法西斯国家都认识到了团结抗战的必要性,最终于 1942 年 1 月结

成了世界反法西斯同盟,从而在反法西斯战争中占据了明显的优势。1945 年,第二次世界大战以反法西斯国

家的最后胜利而宣告结束。

(2)以下表述是从材料二中得出的,请在答题卡对应题号后的括号内填“√”;违背了材料二所表述的意思,

请在答题卡对应题号后的括号内填“×”;是材料二没有涉及的,请在答题卡对应题号后的括号内填“○”。(3

——摘编自齐涛主编《世界通史教程》

分)

A.1931 年,日本发动九一八事变,中国人民揭开了世界反法西斯战争的序幕。

B.反法西斯国家为了自身利益各行其是,人类面临陷入法西斯奴役的危险。

C.第二次世界大战全面爆发后,英、法宣而不战,导致其迅速灭亡。

�

(3)根据材料二并结合所学知识回答,世界反法西斯同盟正式形成的标志是什么?(1 分)概要说明其形成

的意义。(1 分)

材料三 2013 年 9 月,习近平主席在哈萨克斯坦提出共建“丝绸之路经济带”倡议,得到中亚各国热烈

回应和积极参与。10 年来,中国同中亚国家共建“一带一路”先试先行,有力促进了中亚五国经济发展、民

生改善,在欧亚地区乃至国际社会产生重要示范效应。

中国—中亚合作向世界证明:世界越是纷乱,局势越是复杂,越要加强团结、增进合作。中国同中亚国家

必能为推动全球治理体系改革、构建人类命运共同体作出中国—中亚贡献,为变乱交织的世界注入更多稳定性

和正能量。

——摘编自新华社评论员《中国一中亚合作为世界和平与发展注入正能量》(2023 年 5 月 19 日)

(4)根据材料三并结合所学知识,说明中国同中亚国家先试先行,共建“一带一路”的历史条件和现实意义。

(3 分)

(5)综上,谈谈你的感悟。(l 分)

17.(15 分)习近平总书记强调:高质量发展“必须以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚

点。”某班历史老师以“生活·采风”为主题设计了下列探究活动,请你完成相关任务。

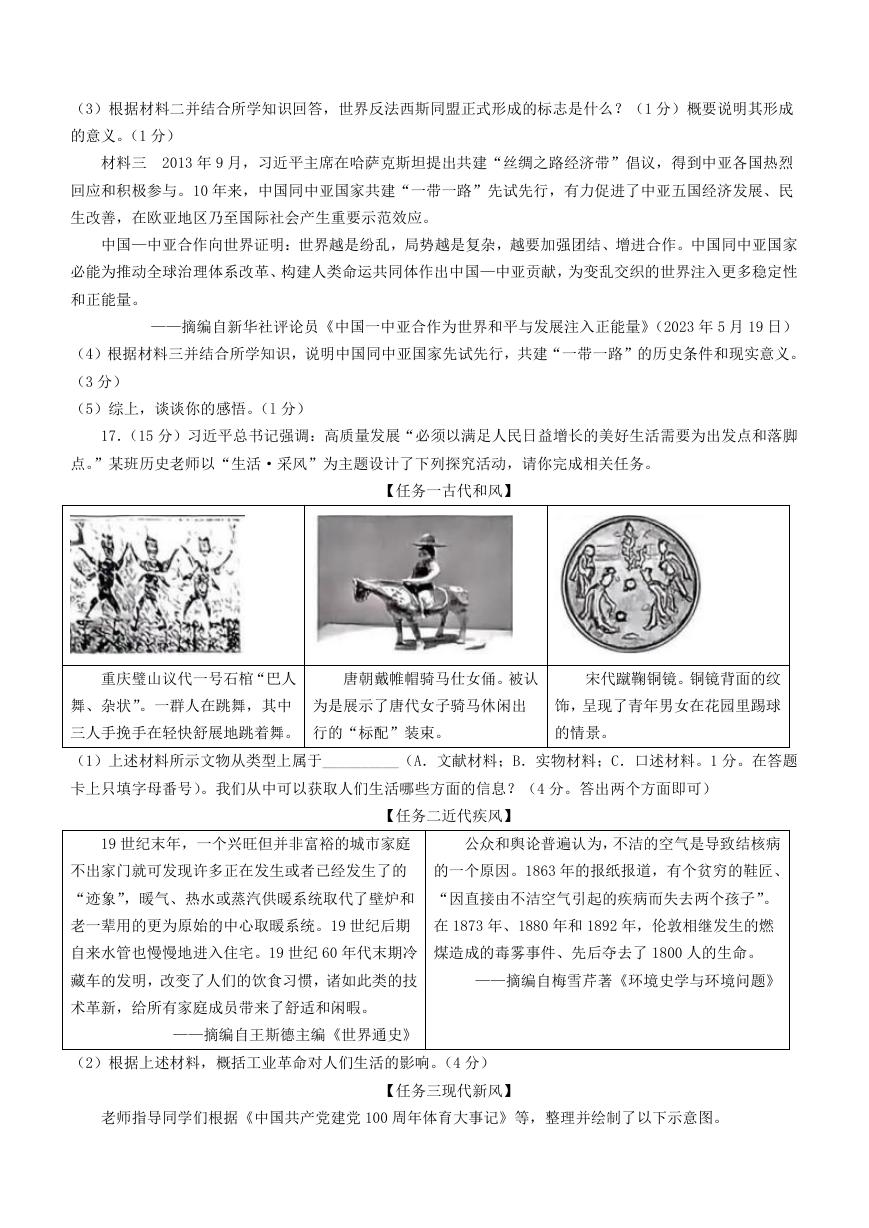

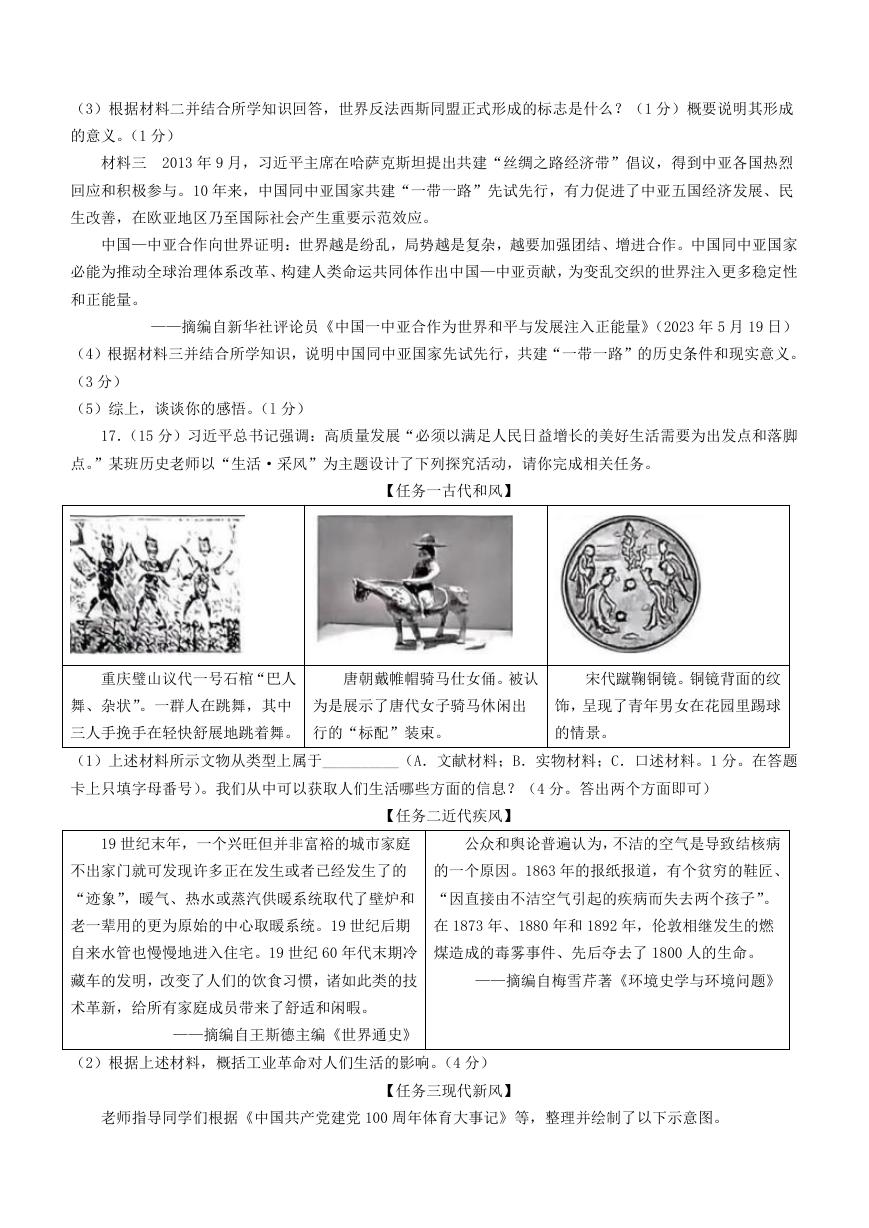

【任务一古代和风】

重庆璧山议代一号石棺“巴人

唐朝戴帷帽骑马仕女俑。被认

宋代蹴鞠铜镜。铜镜背面的纹

舞、杂状”。一群人在跳舞,其中

为是展示了唐代女子骑马休闲出

饰,呈现了青年男女在花园里踢球

三人手挽手在轻快舒展地跳着舞。

行的“标配”装束。

的情景。

(1)上述材料所示文物从类型上属于__________(A.文献材料;B.实物材料;C.口述材料。1 分。在答题

卡上只填字母番号)。我们从中可以获取人们生活哪些方面的信息?(4 分。答出两个方面即可)

【任务二近代疾风】

19 世纪末年,一个兴旺但并非富裕的城市家庭

公众和舆论普遍认为,不洁的空气是导致结核病

不出家门就可发现许多正在发生或者已经发生了的

的一个原因。1863 年的报纸报道,有个贫穷的鞋匠、

“迹象”,暖气、热水或蒸汽供暖系统取代了壁炉和

“因直接由不洁空气引起的疾病而失去两个孩子”。

老一辈用的更为原始的中心取暖系统。19 世纪后期

在 1873 年、1880 年和 1892 年,伦敦相继发生的燃

自来水管也慢慢地进入住宅。19 世纪 60 年代末期冷

煤造成的毒雾事件、先后夺去了 1800 人的生命。

藏车的发明,改变了人们的饮食习惯,诸如此类的技

——摘编自梅雪芹著《环境史学与环境问题》

术革新,给所有家庭成员带来了舒适和闲暇。

——摘编自王斯德主编《世界通史》

(2)根据上述材料,概括工业革命对人们生活的影响。(4 分)

【任务三现代新风】

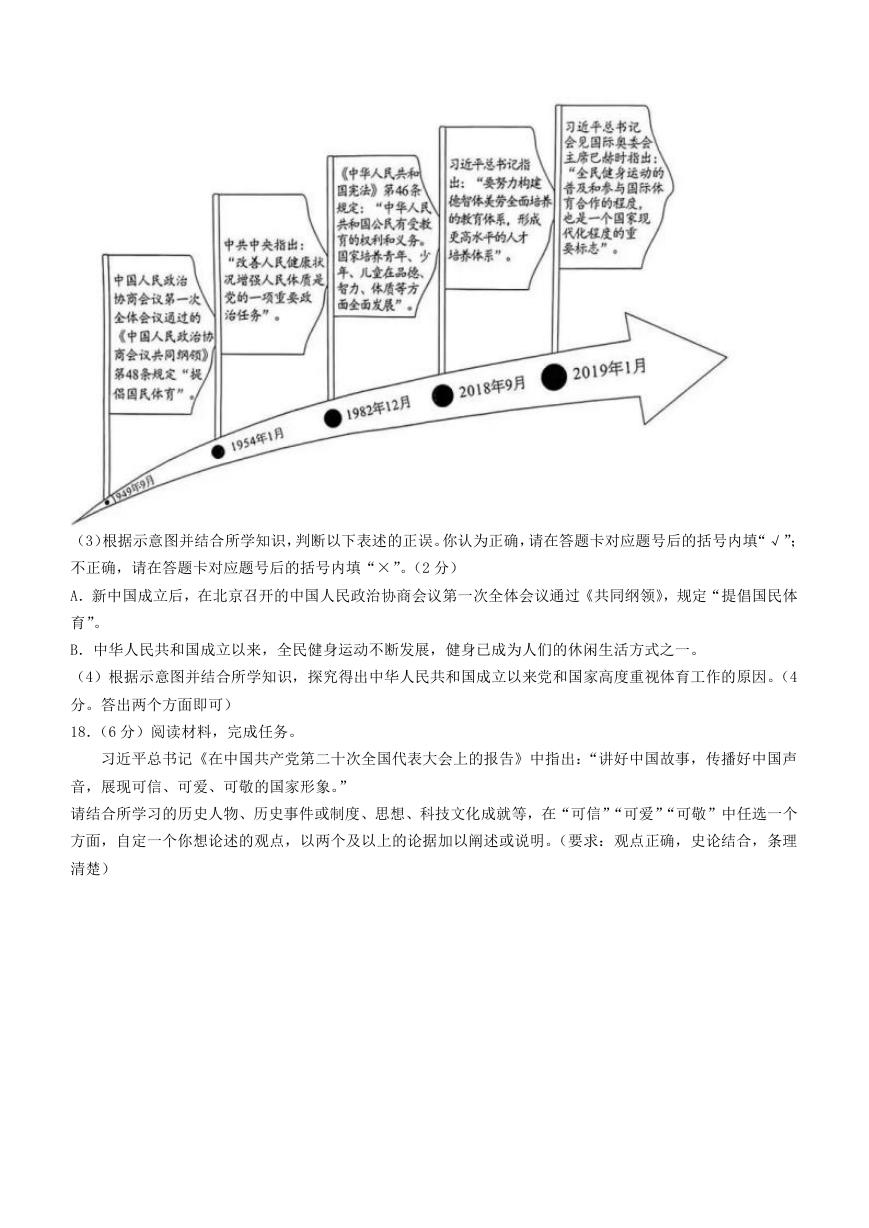

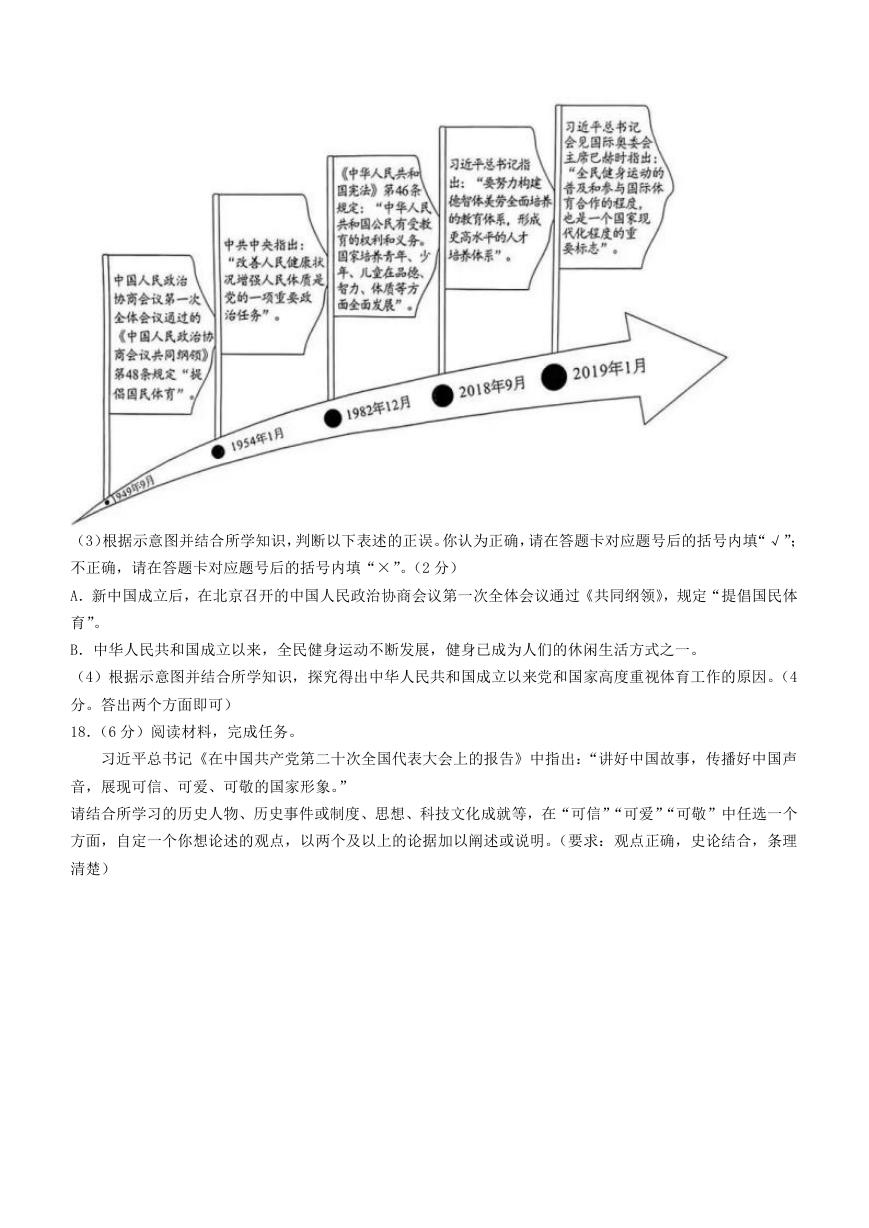

老师指导同学们根据《中国共产党建党 100 周年体育大事记》等,整理并绘制了以下示意图。

�

(3)根据示意图并结合所学知识,判断以下表述的正误。你认为正确,请在答题卡对应题号后的括号内填“√”;

不正确,请在答题卡对应题号后的括号内填“×”。(2 分)

A.新中国成立后,在北京召开的中国人民政治协商会议第一次全体会议通过《共同纲领》,规定“提倡国民体

育”。

B.中华人民共和国成立以来,全民健身运动不断发展,健身已成为人们的休闲生活方式之一。

(4)根据示意图并结合所学知识,探究得出中华人民共和国成立以来党和国家高度重视体育工作的原因。(4

分。答出两个方面即可)

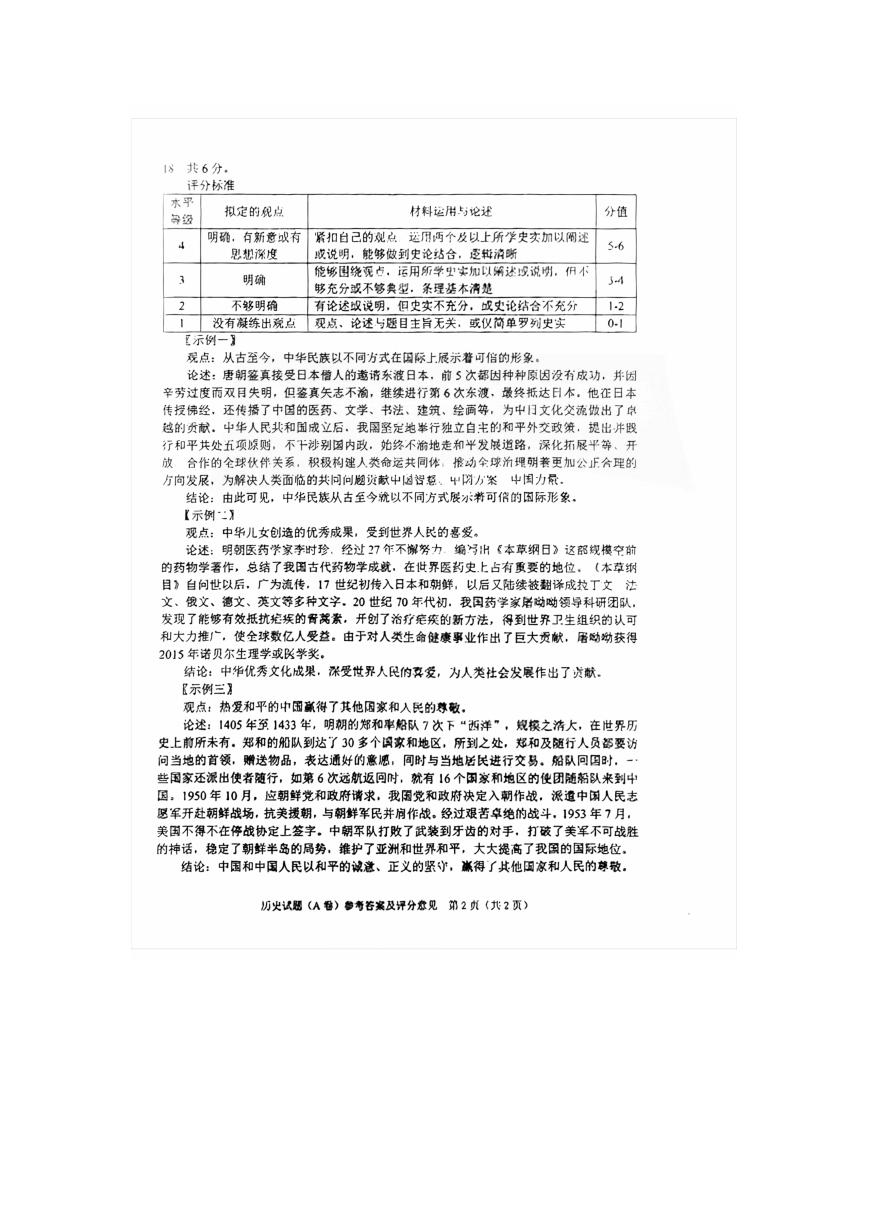

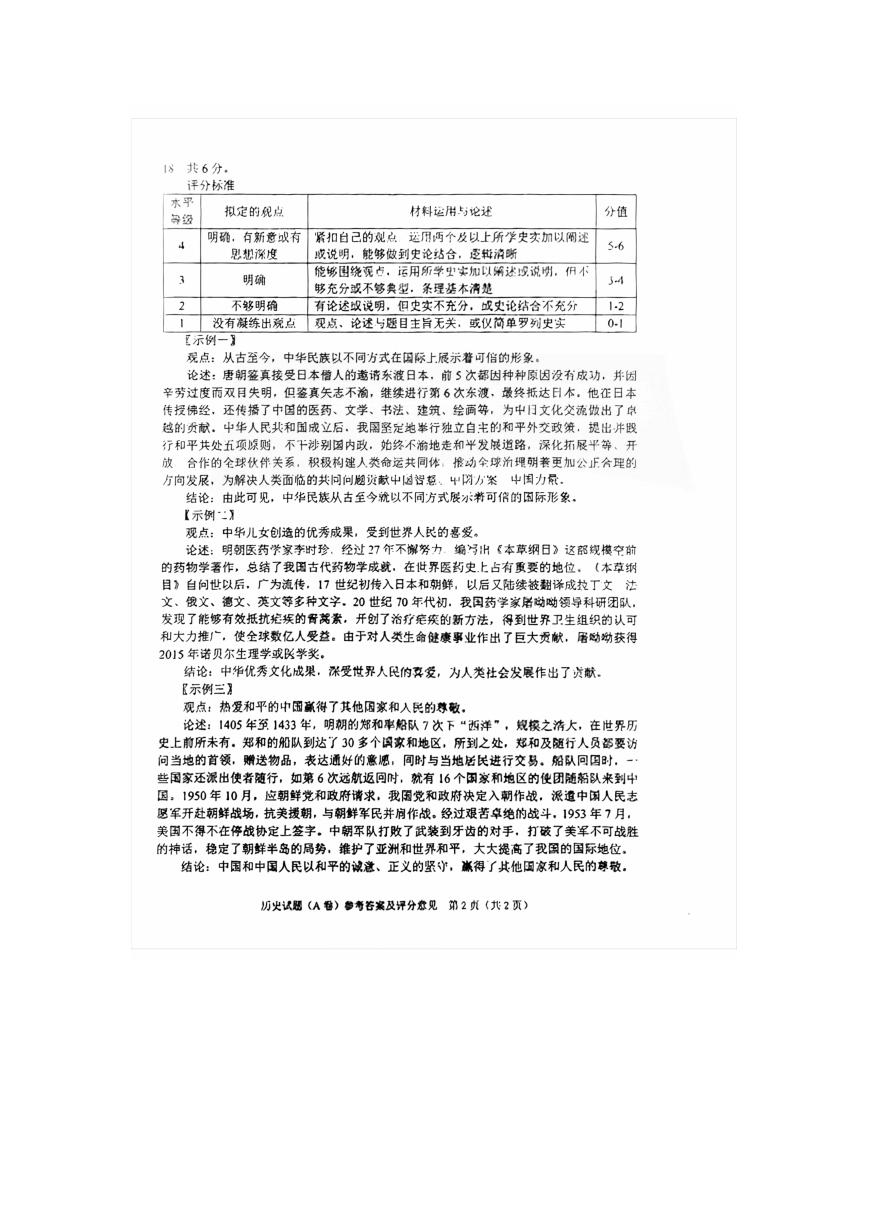

18.(6 分)阅读材料,完成任务。

习近平总书记《在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》中指出:“讲好中国故事,传播好中国声

音,展现可信、可爱、可敬的国家形象。”

请结合所学习的历史人物、历史事件或制度、思想、科技文化成就等,在“可信”“可爱”“可敬”中任选一个

方面,自定一个你想论述的观点,以两个及以上的论据加以阐述或说明。(要求:观点正确,史论结合,条理

清楚)

�

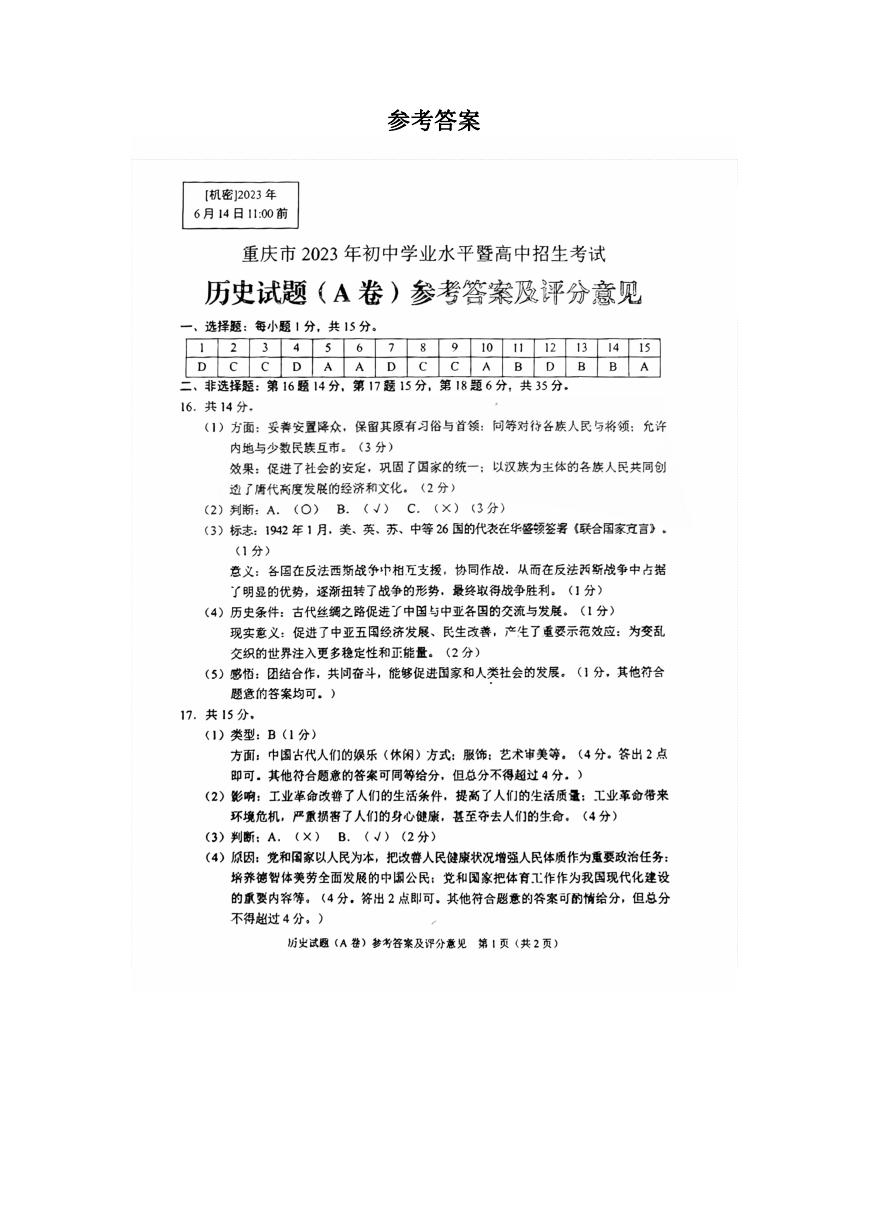

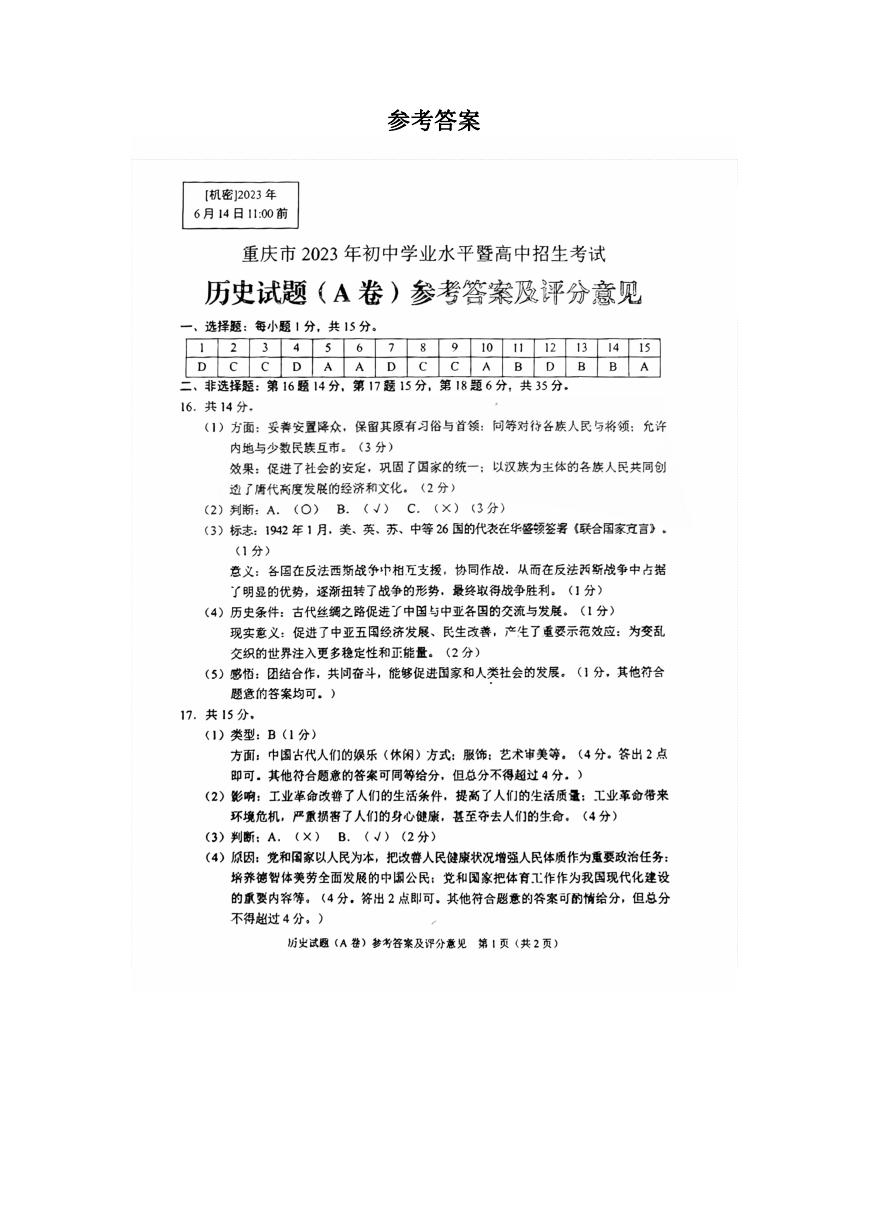

参考答案

�

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc