2023 年山东潍坊中考历史试题及答案

第 I 卷(选择题 共 50 分)

一、选择题:本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分。在每小题列出的四个选项中,只

有一项是最符合题目要求的。

1. “舜年二十以孝闻,年三十尧举之……年六十一代尧践帝位。”这描述了(

)

A. 禅让制

B. 分封制

C. 世袭制

D. 郡县制

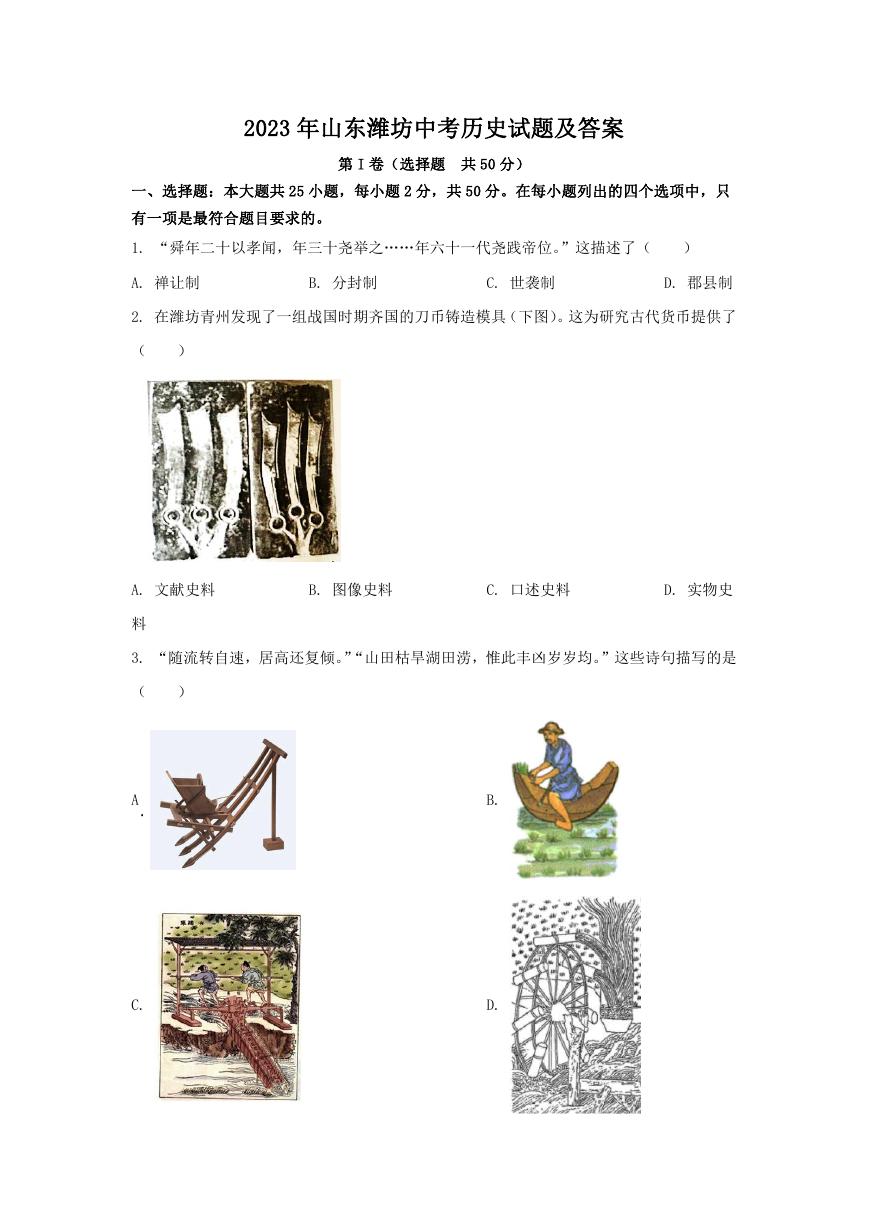

2. 在潍坊青州发现了一组战国时期齐国的刀币铸造模具(下图)。这为研究古代货币提供了

(

)

A. 文献史料

B. 图像史料

C. 口述史料

D. 实物史

料

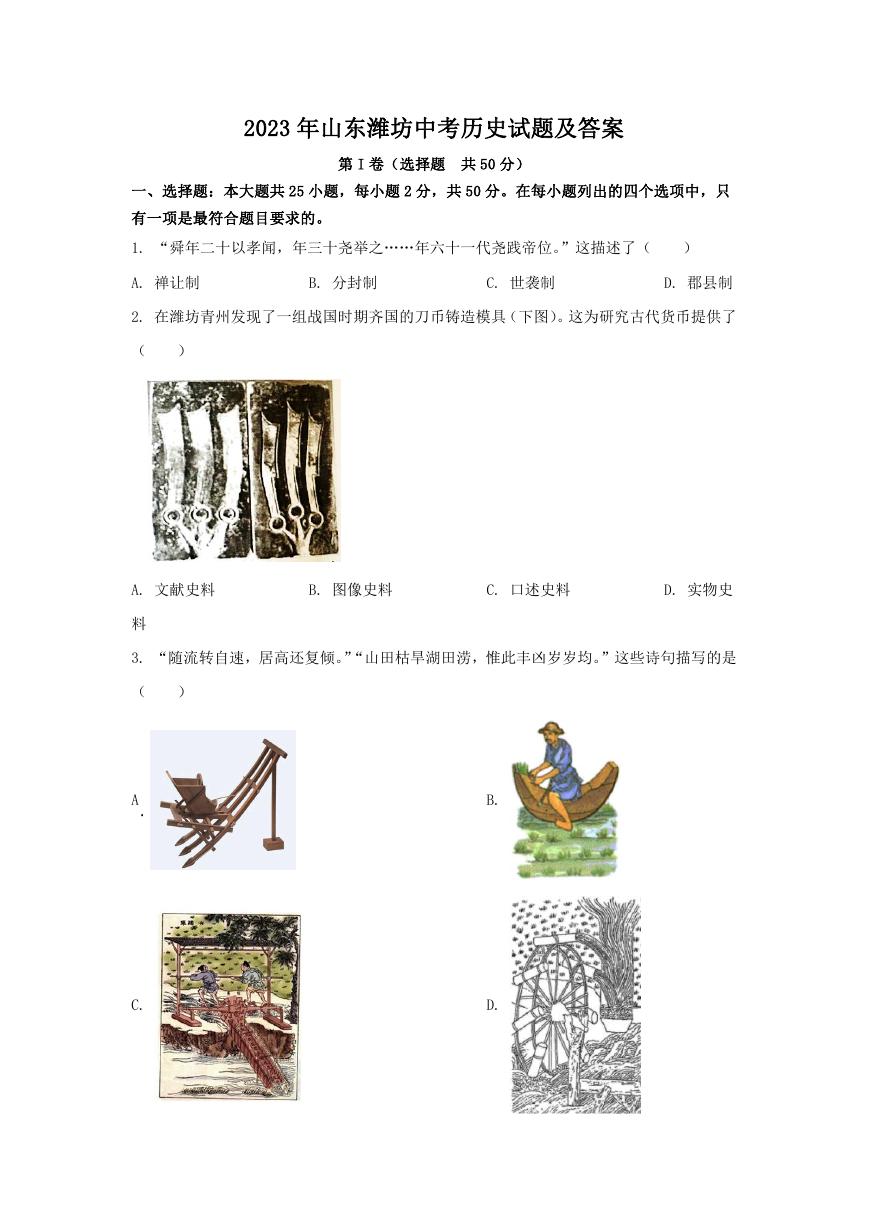

3. “随流转自速,居高还复倾。”“山田枯旱湖田涝,惟此丰凶岁岁均。”这些诗句描写的是

(

)

A.

C.

B.

D.

�

4. 南宋时期,江南地区一度出现了农民竞相种植春小麦的现象,种麦倍于种稻。其原因在

于(

)

A. 土地开垦数量增加

C. 北方人口大量南迁

B. 经济重心开始南移

D. 南稻北麦格局改变

5. “祖宗设立阁臣,不过文学侍从,而其重亦止于票拟(帮助皇帝处理文件)。”这反映了明

朝( )

A. 中央机构完善

C. 文学日趋繁荣

B. 皇权空前强化

D. 文臣地位提高

6. 明清时期江南一带戏曲兴盛,许多人刊刻剧作“以娱民众”。出现这一现象是因为(

)

A. 封建制度衰落

B. 海外贸易繁荣

C. 商品经济发展

D. 印刷技

术提高

7. 郑板桥任潍县县令时,留下了“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,

一枝一叶总关情”的诗句。这体现了他(

)

A. 民贵君轻的主张

B. 天下为公的胸襟

C. 以和为贵的思想

D. 关爱百

姓的情怀

8. 近代以来,京师同文馆等机构翻译了近四百部欧洲书籍。其主要作用是(

)

A. 抵制了外来侵略

B. 传播了西方文化

C. 发展了资本主义

D. 维护了

清朝统治

9. 清帝溥仪退位时,仍保留皇帝尊号,每年坐收四百万元巨款,养尊处优于北京皇宫。这

表明(

)

A. 君主专制仍存在

B. 革命果实被窃取

C. 辛亥革命不彻底

D. 民主共

和难实现

10. 《新青年》共刊登各类文章 2521 篇,其中提及“社会主义”1913 次,提及“俄国革命”

330 余次。这说明它主要宣传了(

)

A. 民主科学

B. 新民主主义

C. 三民主义

D. 马克思

主义

11. 孙中山认识到,民国虽成立十多年,但军阀之专横、列强之侵蚀日益加厉。为改变这一

状况,他(

)

A. 开始实业救国

B. 参加护国战争

C. 发起护法运动

D. 推动国

共合作

�

12. 如图是学生摘抄的一次重要会议的内容。这次会议标志着中国共产党(

)

1.毛泽东同志选 为常委。

2.洛甫同志起草决议进行讨论。

3.常委中再进行适当的分工。

4.取消“三人团”,朱德、周恩来为军事指挥者。

A. 开始创建革命军队

B. 由幼年走向了成熟

C. 确立了建党建军原则

D. 实现了革命重心转移

13. 到 1945 年,马克思主义中国化实现了第一次历史性飞跃。这次“飞跃”(

)

A. 创造了“工农武装割据”的局面

B. 找到了一条农村包围城市的道路

C. 领导中国人民取得抗日战争胜利

D. 指明了新民主主义革命胜利方向

14. 国民党败退台湾时,第一届中央研究院 81 位院士中,有 60 人选择留在了大陆。这表明

(

)

A. 国民党政权失去民心

B. 民主党派拥护新政权

C. 新中国建设百废待兴

D. 社会主义是人心所向

15. 创作于 1963 年的著名版画《初踏黄金路》,刻画了两位身着传统服饰的藏族妇女,一前

一后沿着金色大道向我们走来。它创作的背景是(

)

A. 祖国大陆获得统一

C. 西藏完成民主改革

B. 青藏铁路全线通车

D. 实施西部开发战略

16. 1972 年 2 月的一天,北京市民目睹了一支由 107 辆车组成的车队驶过长安大街,他们

见证了中国外交史上的一件大事。这件“大事”是(

)

A. 周恩来出访印度

B. 中日建交

C. 尼克松访问中国

D. 中美建

交

�

17. 1978-1979 年间,中国代表团密集考察了部分欧洲国家的基础设施、科技、能源、企业

发展等。这些考察有利于(

)

A. 加快沿海城市开放

C. 加入世界贸易组织

B. 推动经济体制改革

D. 深化全方位的外交

18. “‘轻关易道,通商宽农。’这是建设开放型世界经济的应有之义。”这一理念在当代中

国的实践是(

)

A. 推进“一带一路”建设

B. 全面建成小康社会

C. 开展“脱贫攻坚”行动

D. 实施科教兴国战略

19. 如图是《1500 年以来物种在各大陆之间移植的示意图》。它反映了(

)

A. 庄园经济开始兴起

C. 新航路开辟的作用

B. 近代科学技术进步

D. 资产阶级统治扩大

20. 《拿破仑法典》颁布后,法国在其征服的欧洲国家强行推广。这一做法打击了(

)

A. 德国的对外扩张

B. 俄国的农奴制度

C. 法国的启蒙运动

D. 欧洲的

封建势力

21. 如图所示措施的主要目的是(

)

彼得一世颁布胡须税牌

彼得一世剪大臣的胡子

A. 加快学习西方进程

B. 增加俄国财政收入

�

C. 改变俄国臣民仪表

D. 脱离亚洲融入欧洲

22. 建国后的前一百年,美国往往偷取别人的技术。到了 1900 年,美国开始输出“美式精

巧发明”。导致这一变化的原因是(

)

A. 美国独立战争

B. 第二次工业革命

C. 美国南北战争

D. 第三次

科技革命

23. 1941 年 12 月 8 日,日本人获悉本国“黎明前在西太平洋与美国和英国进入战争状态。”

导致“战争状态”的是(

)

A. 德国突袭波兰

B. 日本偷袭珍珠港

C. 德国进攻苏联

D. 盟军登

陆诺曼底

24. 联合国的建立,“欲免后世再遭今代人类两度身历惨不堪言之战祸。”这说明联合国的职

责是(

)

A. 打击恐怖主义

B. 维持冷战局面

C. 维护世界和平

D. 解决人

口问题

25. 欧洲各国政府对欧洲钢铁制造商的补贴,会造成美国的钢铁工人失业,而美国的高利率

政策也可能会限制他国的经济活动。这体现了(

)

A. 经济全球化

B. 文化多样化

C. 区域一体化

D. 社会信

息化

二、非选择题:本大题共 3 小题,第 26 小题 16 分,第 27 小题 18 分,第 28 小题 16 分,

第Ⅱ卷(非选择题 共 50 分)

共 50 分。

26. 中国古代人才选拔制度对中国历史影响深远。阅读材料,回答问题。

材料一 汉代选拔官吏,注重德行,而德行没有一定的客现标准,清议也缺之确凿凭证,

后来出现了“举秀才,不知书;举孝康,父别居”的现象。魏晋南北朝实行九品中正制,选

人不问才德,只看门第的高低,“上品无寒门,下品无世族”。实行科举制度,用考试办法审

查应试举子的如识才能,比较客观全面。

——摘编自《科举与中国古代政治文明》

(1)据材料一,指出科举制出现前人才选拔存在的弊端。

材料二 自宋代规定三岁一贡以来,每历三年,必有大批应举人,远从全国各地,一度

集向中央,全国各地人才,都得有一次之大集合。不仅政府与社会常得声气相通,即全国各

区域,皆得有一种相接触相融洽之机会。不仅于政治上增添其向心力,更于文化上增添其协

�

调力。而边区远陬(角落),更易有观摩,有刺激,促进其文化学术追随向上之新活力。

——摘编自《国史新论》

(2)据材料二,概括“三岁一贡”对宋代社会产生的主要影响。

材料三 部分课程中关于明清时期科举制的内容

语文

历史

美术

音乐

《范进中举》

里写到:到出

榜那日,家里

康有为认为:八股

没有早饭的

精通,楷法圆美。

米,母亲吩咐

即可为巍科进士、

范进道:“我有

翰苑清才;而竟有

一只生蛋的母

不知司马迁、范仲

鸡,你快拿集

淹为何代人,汉祖、

上去卖了,买

唐宗为何朝帝者。

几升米来煮餐

若问以亚非之舆

粥吃,我已是

地,欧美之政学,

饿的两眼都看

张口瞪目,不知何

不见了。”范进

语矣。

慌忙抱了鸡,

走出门去。

道情·时文叹

清·徐灵胎

读书人,最不济。

烂时文,烂如泥。

国家本是求才计,

谁知道变作欺人

计!三句承题,两

句破题,摆尾摇

头,便是圣门高

第。可知道三通四

史是何等文章?

汉祖唐宗是哪朝

皇?……

就教他骗得高官,

也是百姓朝廷的

晦气!

(道情:曲艺的一

种)

——摘编自《科举与中国文化》等

(3)据材料三并结合所学知识,自拟一个学习主题,并对其进行简要论述。(主题明确,

持论有据,表述清晰)

27. 青年理想远大、信念坚定,是一个国家一个民族无坚不摧的前进动力。阅读材料,回答

问题。

�

材料一 五四运动中部分爱国青年的主要活动

姓名 年龄 城市

主要活动

邓中夏 25 北京

行动。

任北京学生联合会总务千事,参与火烧赵家楼等

王尽美 21 济南

带领山东学生联合会积极响应北京学生爱国运

动,组织励新学会,主编《励新》刊物。

毛泽东 26 长沙

众的大联合》等文章。

改组湖南学生联合会,创办《湘江评论》,发表《民

周恩来 21 天津 创办《天津学生联合公报》,成立觉悟社等。

——摘编自《中国共产党党史》

(1)据材料一,概括五四运动中爱国青年的主要表现。

材料二 诗人何其芳描述:“延安的城门成天开着,成天有从各个方向走过来的青年,

背着行李,燃烧着希望,走进这城门。”延安成为当时中国最革命、最进步的地方,它犹如

一座灯塔,指引着千千万万追求进步的爱国青年前来寻找光明。

——摘编自《为什么数万青年奔赴延安》

(2)据材料二并结合所学知识,分析爱国青年奔赴延安的原因。

材料三 1956 年,胡耀邦在总结全国青年工作时说:“去冬今春,全国就有 7000 万农

村青年参加了积肥运动,积肥 8000 多亿斤。在同一时期,全国还有十几万名男女青年到边

疆去参加建设工作。在工厂矿山企业和交通运输部门有了 9500 个青年先进班组,在基本建

设里有了 7500 个青年突击队,他们常常超过一般任务定额,有的甚至达到五六倍。”

——摘编自《百年党史大事记》

(3)据材料三并结合所学知识,谈谈对当时“青年工作”的认识。

28. 大国的兴衰深刻影响了人类社会的发展。阅读材料,回答问题。

材料一 拉丁诗人维吉尔说:“记住罗马人,以法律的名义统治人民,建立通往和平之

路。”历史学家塔西佗却说:“他们把抢劫、屠杀和掠夺称为帝国’。他们造出了一片沙漠,

然后把它称之为“和平”。”把“罗马的和平”描绘成一种实行残忍的军事征服和毁灭的政策。

——摘编自《全球通史:从公元前 500 万年至今天》

(1)据材料一,简要评价罗马帝国的统治。

�

材料二 这个地处边缘的小国,却在历史性的转变中抢占了先机。它一方面调整内部制

度,一方面积极对外扩张,凭借一支欧洲最强大的海军,开始将商业触角伸向全世界。迄

20 世纪初叶,英国占有殖民地已达 3350 万平方公里,约为地球陆地面积的 1/4,英国自诩

其为“日不落帝国”。

——摘编自《英国的殖民活动与日不落大帝国的崛起》

(2)据材料二并结合所学知识,分析英国成为“日不落帝国”给世界带来的影响。

材料三 美国已不可能重新获得它在 50 年代的主导地位,同样,再设想哪一个国家会

在一场大规模战争之后取得像美国战后那样的特殊地位,也是不现实的,因为核时代的战争

完全不同于过去的战争,而且与之相比更具有毁灭性。如果我们要展开合作的话,就将肯定

是没有霸权的合作。

(3)据材料三概括其主要观点,并结合所学知识进行简要说明。

——摘编自《霸权之后:世界政治经济中的合作与纷争》

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc