2021 年甘肃省白银市中考语文真题及答案

考生注意:本试卷满分为 150 分,考试时间为 150 分钟。所有试题均在答题卡上作答,否则

无效。

一、积累与运用(30 分)

中国传统节日是我国悠久历史文化的一个重要组成部分。班级开展以“走进传统节日,

感受传统文化”为主题的综合性学习活动,请你参与并完成下列任务。

◆春节溯源

1.阅读下面语段,完成题目。(7 分)

①春节起源于殷商..时期年头岁尾的祭神祭祖..活动,是中国最盛大、最热闹..、最重要的传

统节日。在民间,传统意义上的春节从腊月初八的腊祭或腊月二十三或二十四的祭灶开始,

一直到正月十五。

古时春节曾专指节气中的立春,也被视为是一年的开始。自汉武帝太初元年始,以夏年

(农历)正月初一为“岁首”(即“年”),年节的日期由此固定下来。年节古称“元旦”。

1911 年辛亥革命以后,开始采用公历(阳历)计年,遂称公历 1 月 1 日为“元旦”,称农

历正月初一为“春节”。

现代民间习惯上把过春节又叫做过年。其实,年和春节的起源是不同的。

那么,“年”究竟是怎么样来的呢?民间主要有两种说法。一种说的是,古时候,有一

种叫做“年”的凶猛怪兽,每到腊月三十,便要觅食人肉。一个腊月三十晚上,“年”到了

一个村庄,适逢两个牧童在比赛甩牛鞭子,“年”被啪啪的鞭声吓得 jīng huāng shī cuò。

它窜.到另一个村庄,又被一家门口晒着的大红衣裳吓得逃跑。后来它又来到了一个村庄,朝

一户人家门里一瞧,只见里面灯火辉煌,刺得它头昏眼花,只好又溜了。人们由此摸准了“年”

有怕响、怕红、怕光的弱点,便想到许多 dǐyù它的方法,如放鞭炮,于是逐渐演化成今天

过年的风俗。另一种说法是,我国古代的字书把“年”字放禾部,以示风调雨顺,五谷丰登。

②由于谷禾一般都是一年一熟,所以“年”便被引申为岁名了。

(1)根据拼音,在田字格中写出汉字。(2 分)

jīng

huāng

shī

cuò

dǐ

yù

(2)给加点字注音。(2 分)

�

遂.(

)窜.(

)

(3)下列说法有误的一项是(3 分)

A. “传统节日”“觅食人肉”“吓得逃跑”“风调雨顺”四个短语的类型各不相同。

B.在画线句①中,加点词“殷商”“祭祖”“热闹’的词性分别是名词、动词、形容词。

C.根据文意,文中提到的“春节”“元且”和“年”的日期是同一天。

D.画线句②是一个复句,两个分句之间属于因果关系。

◆端午飘香

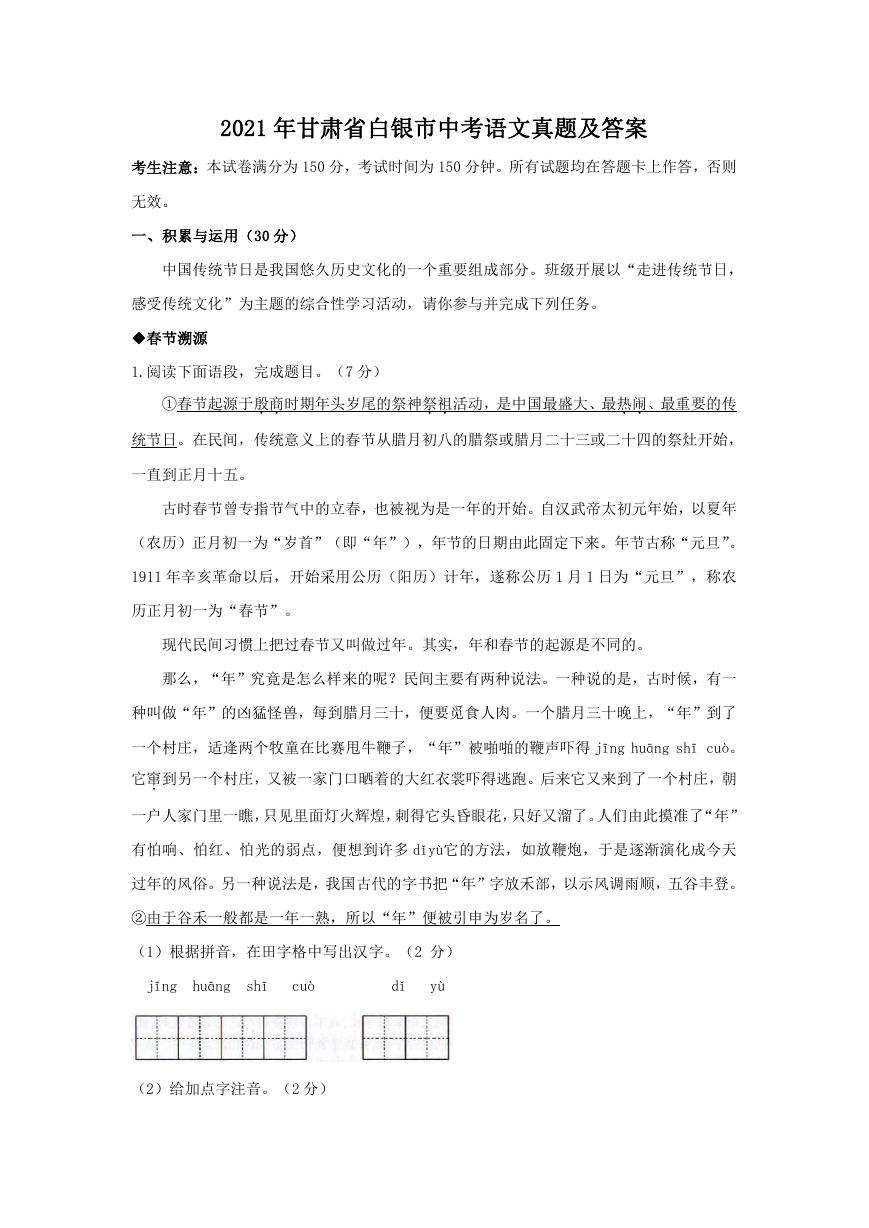

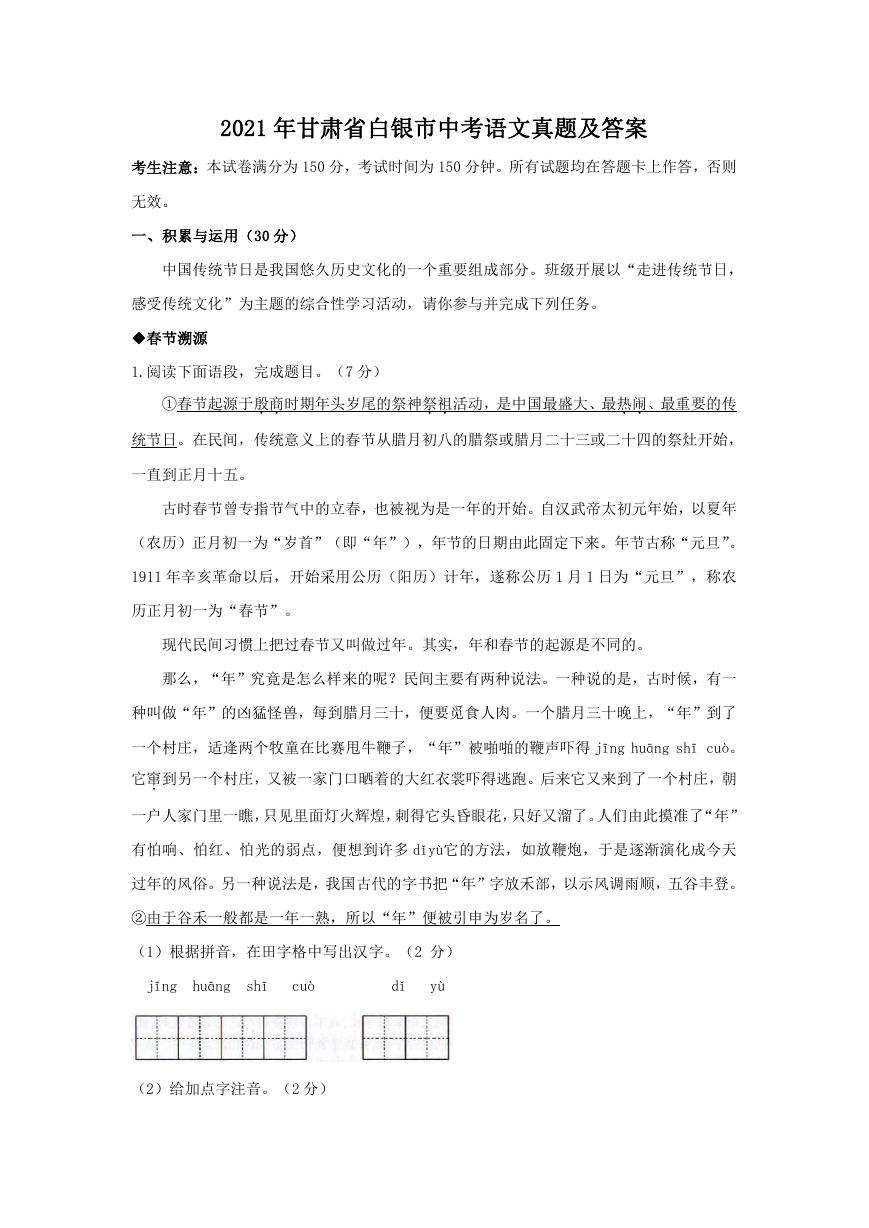

2.下列书法作品都是描写端午香粽的诗句,对字体分析有误的一项是(3 分)

图 1

图 3

图 2

图 4

A.图 1 是小篆,字形呈长方形,笔画复杂,圆劲均匀,粗细基本一致,富有古风古韵。

B.图 2 是隶书,字形多呈扁宽,蚕头燕尾,将小篆匀圆的线条变成相对平直方正的笔画。

C.图 3 是楷书,形体方正,笔画分明,干净利落,给人稳定、庄重的视觉效果。

D.图 4 是草书,字形端正,笔意行云流水,笔画连绵,结构匀称,潇洒畅达。

3.下列没有语病的一项是(3 分)

A.武威人在端午节吃油饼子卷糕的习俗流传已久,具体从哪个年代开始还需进一步考证。

B.在齐白石的《端午图》中,将咸鸭蛋、雄黄酒粽子等端午节应景之物描绘得淋漓尽致。

C. “哀民生之多艰”的屈原,因其人格高洁,使之成为端午节中国人普遍追念的精神偶像。

D. 据一些专家考证端午节的起源,是中国古代南方举行图腾祭的节日,比屈原更早。

◆中秋团圆

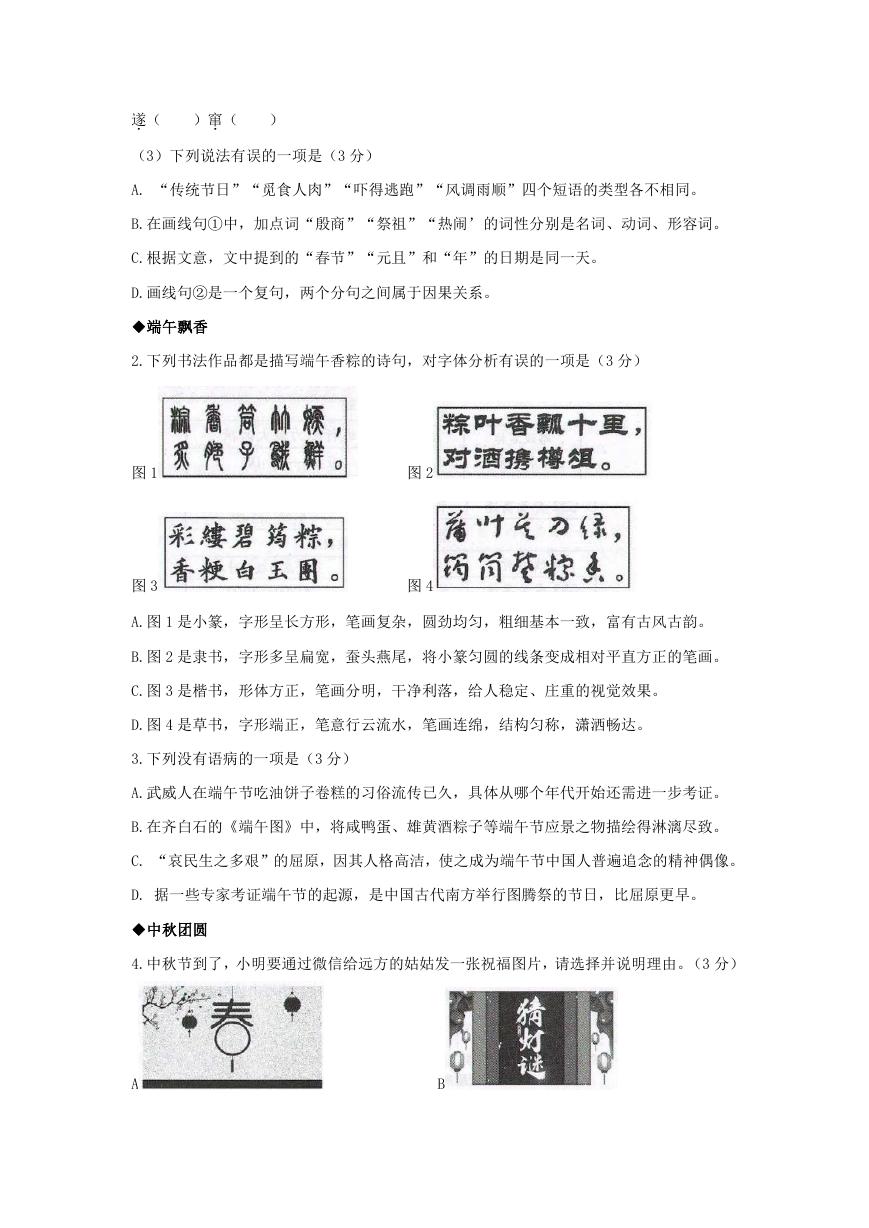

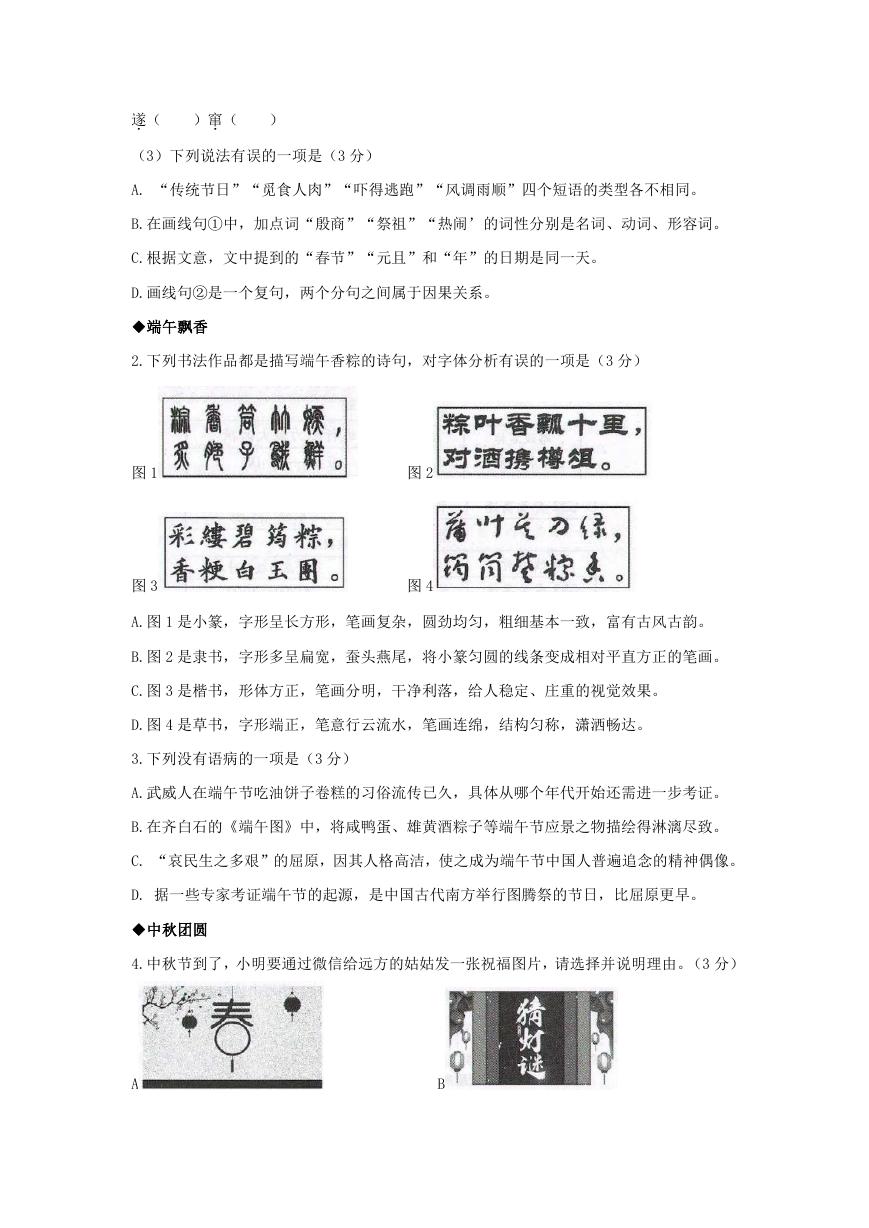

4.中秋节到了,小明要通过微信给远方的姑姑发一张祝福图片,请选择并说明理由。(3 分)

A

B

�

C

D

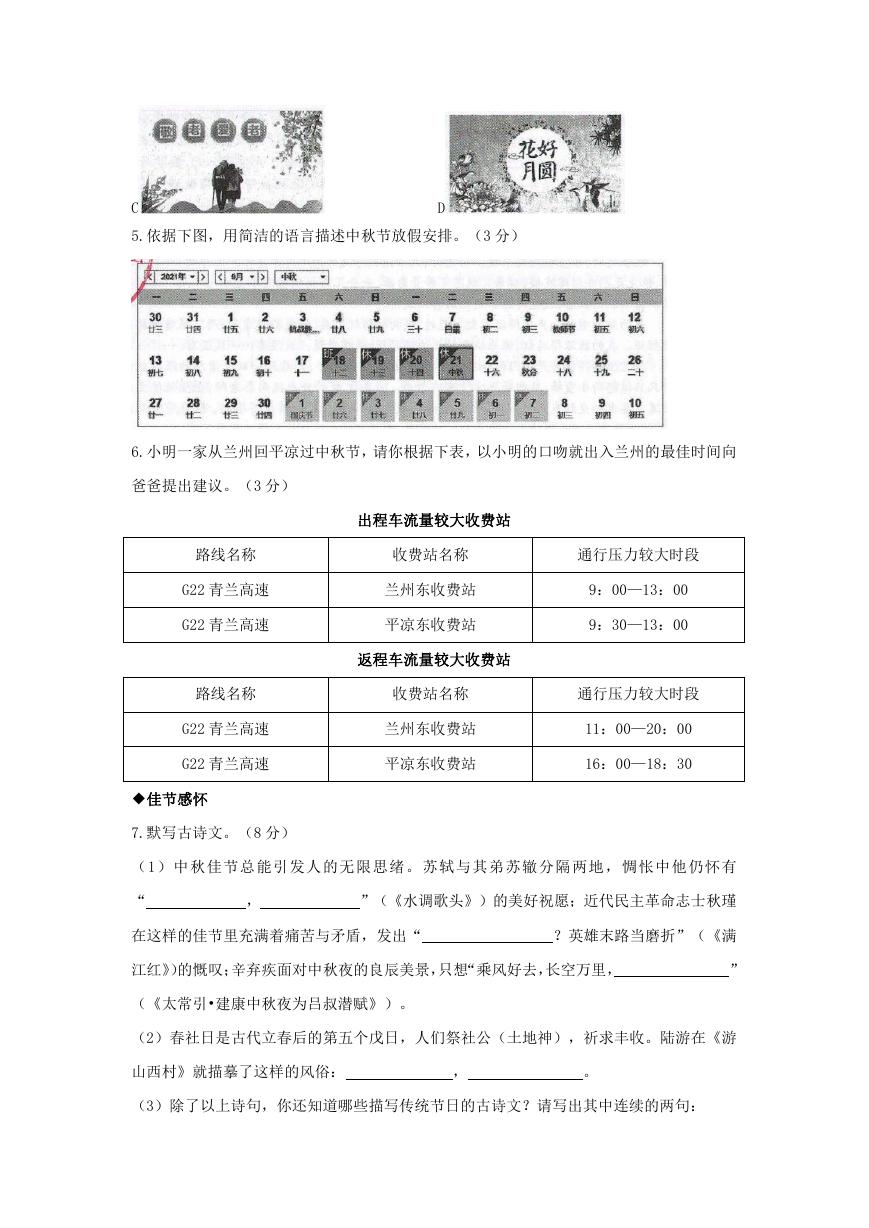

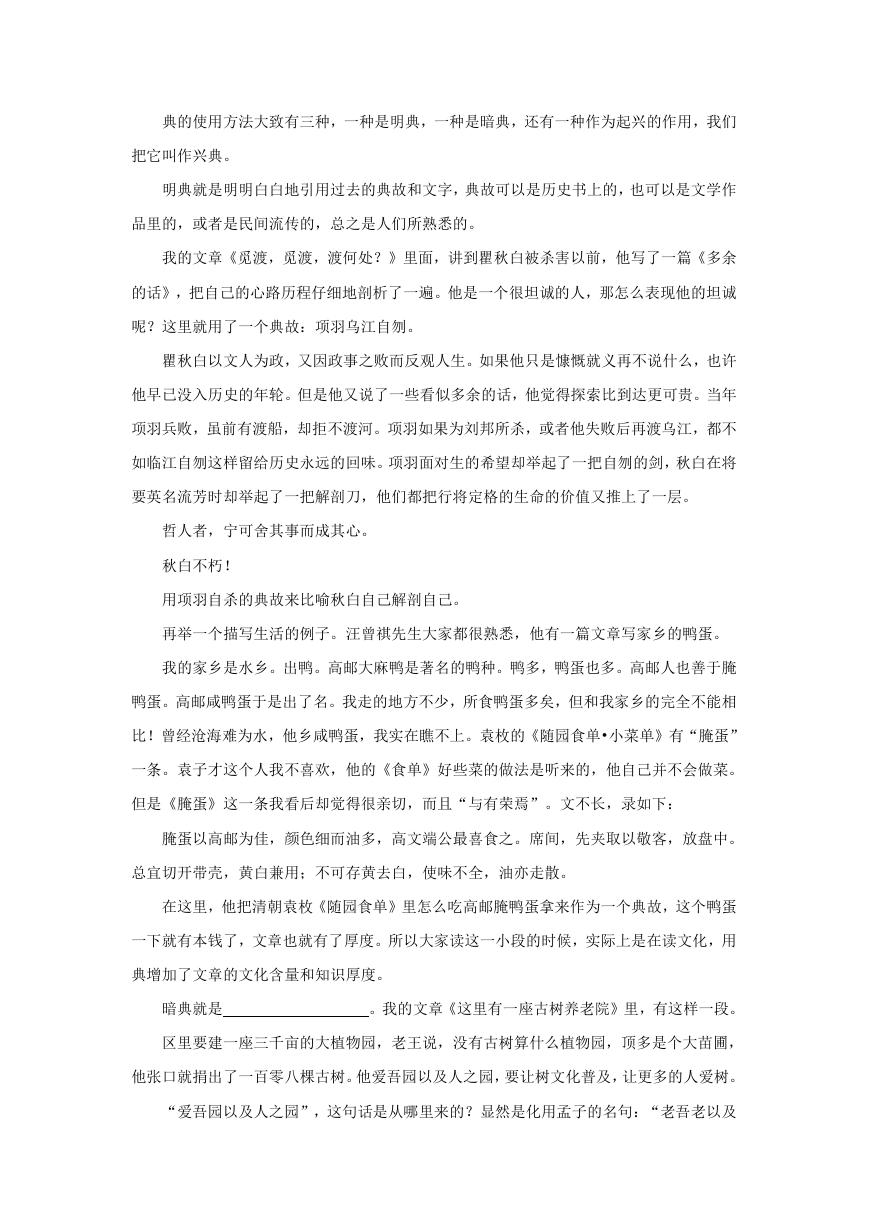

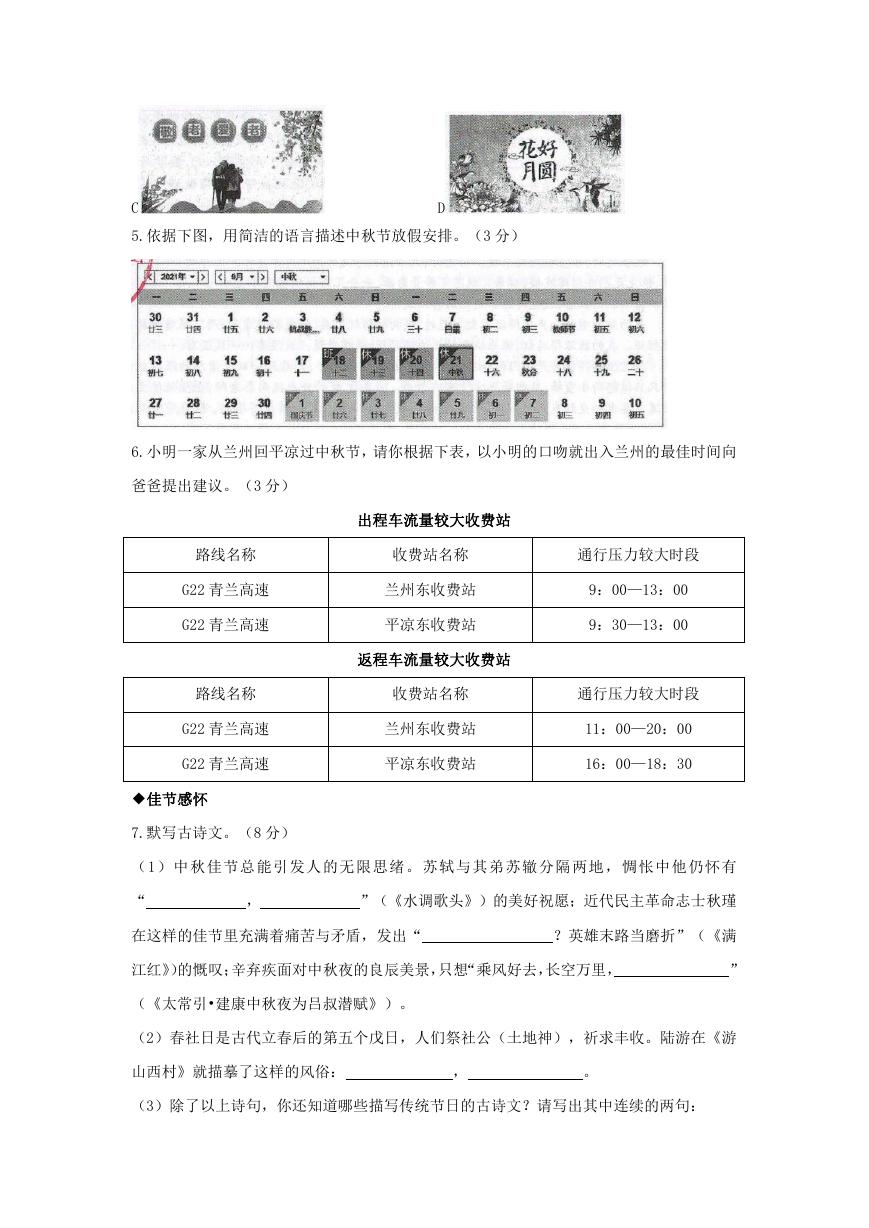

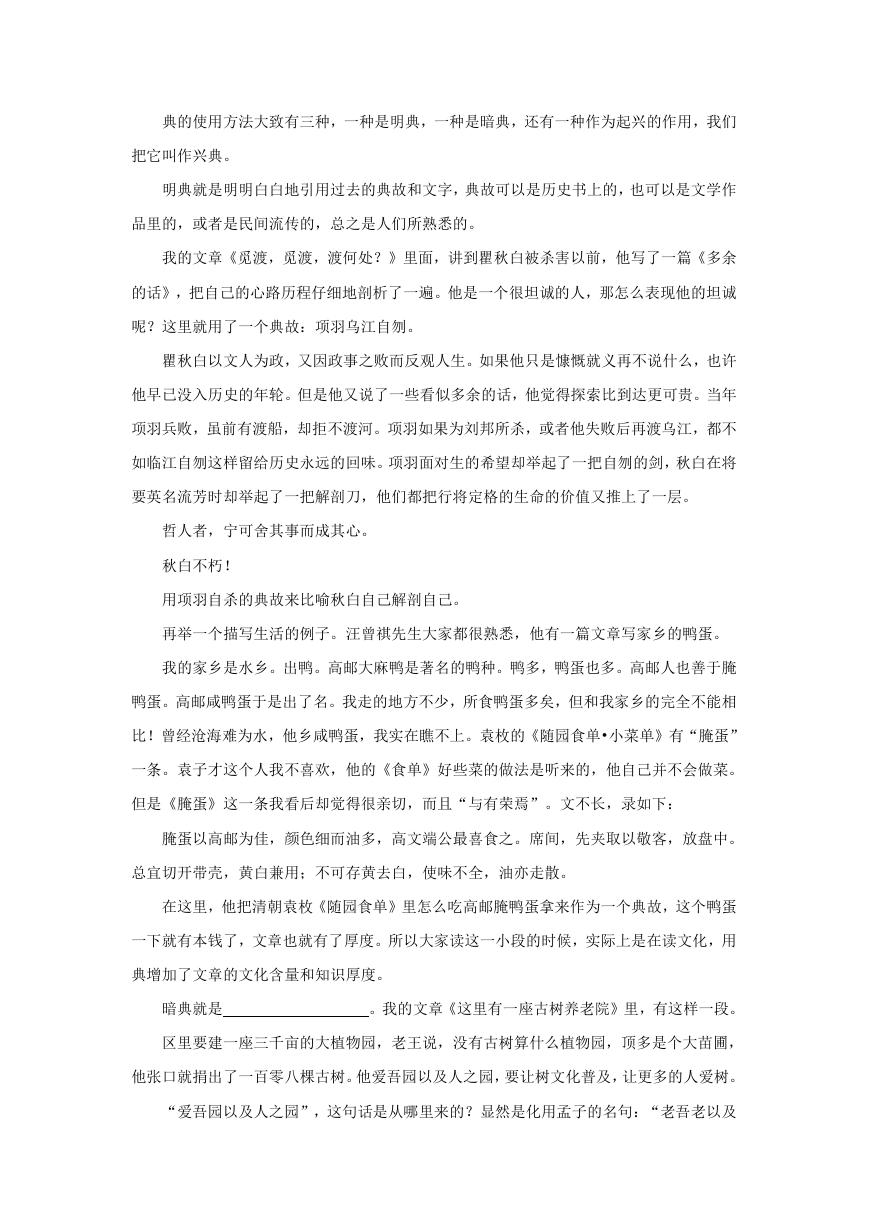

5.依据下图,用简洁的语言描述中秋节放假安排。(3 分)

6.小明一家从兰州回平凉过中秋节,请你根据下表,以小明的口吻就出入兰州的最佳时间向

爸爸提出建议。(3 分)

出程车流量较大收费站

路线名称

收费站名称

通行压力较大时段

G22 青兰高速

G22 青兰高速

兰州东收费站

9:00—13:00

平凉东收费站

9:30—13:00

返程车流量较大收费站

路线名称

收费站名称

通行压力较大时段

G22 青兰高速

G22 青兰高速

兰州东收费站

11:00—20:00

平凉东收费站

16:00—18:30

◆佳节感怀

7.默写古诗文。(8 分)

(1)中秋佳节总能引发人的无限思绪。苏轼与其弟苏辙分隔两地,惆怅中他仍怀有

“

,

”(《水调歌头》)的美好祝愿;近代民主革命志士秋瑾

在这样的佳节里充满着痛苦与矛盾,发出“

?英雄末路当磨折”(《满

江红》)的慨叹;辛弃疾面对中秋夜的良辰美景,只想“乘风好去,长空万里,

”

(《太常引•建康中秋夜为吕叔潜赋》)。

(2)春社日是古代立春后的第五个戊日,人们祭社公(土地神),祈求丰收。陆游在《游

山西村》就描摹了这样的风俗:

,

。

(3)除了以上诗句,你还知道哪些描写传统节日的古诗文?请写出其中连续的两句:

�

,

。

二、阅读(60 分)

(一)阅读下面文章,完成题目。(17 分)

一觉醒来是早晨

沈石溪

当四周都是陌生的面孔,当一双双怀疑的眼睛紧盯着你,你会不会产生一种独坐小船在

黑夜的大海上漂流,孤立无援,随时都会被狂风恶浪吞噬掉的恐惧感?我就曾经有过这样的

感受。

那时我刚读完初一,升初二,因家庭迁居,换了一个新学校。开学第三天,数学老师搞

了一次摸底考试。我从小学开始,就对数学很有兴趣,很顺利地就把题目全部做好。第二天

一公布成绩,我得了满分,而同桌那位眉清目秀的班长乐嘉秋才得了九十九分。当那位戴着

深度近视眼镜的秦老师宣布完分数,同学们向我投来美慕的目光时,我心里像灌了蜜似的甜。

就在这时,乐嘉秋站起来说:“秦老师,沈石溪同学是因为作弊才得了一百分的,昨天

考试时,他先是问我借橡皮擦,后来又说忘了带量角器,一会儿又说钢笔没了墨水……几次

三番找寸借口偷看我的试卷,我觉得这不是他的真正成绩。”

我的脑袋嗡的一声变得簸箕大。是的,我向她借过文具,但我扪心自问,两只眼睛始终

规规矩矩。我的脸涨得通红,像朵快要枯死的鸡冠花,嗫嚅着说:“我没有……我没有……”

教室里静得像关严了门的冷冻仓库,我惶惑地四下望去,只看见一双双愤怒的眼睛就像

一只只愤怒的小蜜蜂,从四面八方飞来叮蜇我。我把求救的目光投向秦老师,企望她能主持

公道。秦老师走到我面前,说:“沈石溪同学,我要告诉你,你的眼睛生得很大,嗯,还有

点儿漂亮,但如果把一双大眼睛用来偷看别人的试卷,那漂亮的大眼睛就变得不漂亮了。”

不知为什么,我心里虚得很,腰也弯下来了,背也驼下来了,脖子也缩下去了。我想,

我不该这么窝囊的,我没做错什么,应该理直气壮地为自己辩解。遗憾的是,我本来就腼腆,

只会像个口吃患者似的反复说:“我没有……我真的没有……”

这以后,我一上数学课就无端地紧张,脖子僵硬地扭向一边,唯恐乐嘉秋又怀疑我偷看

她作业什么的,我目不转睛地盯着秦老师那张表情生动的脸,猜测她是不是对我转变了看法,

我竖起耳朵谛听四周的同学有没有在说我的坏话,而老师讲什么我一句也没能听进去。我的

数学成绩急速滑坡,到了期中考试,我才考了四十八分。秦老师拿着考卷,愠怒地说:“我

想,这才是你真正的成绩!”

这不及格的期中考试成了一条有力的反证,证明我在那次摸底考试时确实偷看了乐嘉秋

的试卷。

�

当天夜里,我失眠了,躺在床上胡思乱想。我想,一个人到了一个新环境,给人家的第

一印象非常重要,好比定音锤,我却一锤子敲出了刺耳的噪声;我想,我怕是永远也无法改

变秦老师和同学们对我的坏印象了,我这辈子算是让乐嘉秋给毁了;我想,我应该用粉笔在

她背上画条蛇,隐喻她就是专门害人的美人蛇……

我脑子特别活络,一秒钟就可以想出一千个坏点子来,可我从来胆小如鼠,不敢付诸行

动。我想,要是我正在做报复她的坏事时,突然被人发觉,岂不是铁证如山地证明我曾经偷

看公过她的试卷?

唉,怎么办?怎么办?我觉得我人生的道路上一片黑暗,眼睛就像开了闸的水库,泪水

滂沱……

突然,我发现奶奶蹑手蹑脚走到我床边,慈祥地摸摸我的额头,附在我耳朵边轻轻地说:

“好好睡一觉,一觉醒来是早晨!相信奶奶,一觉醒来是早晨!”

奶奶的语调平和沉稳,透出饱经风霜后的练达与睿智。她老人家并不知道我究竟遇上了

什么麻烦,不来询问、追究,只是把一个信念传授给了我,而这个信念是她用一生的坎坷与

磨难练就的生命结晶。

奶奶的大半辈子都泡在苦水里,爷爷、父亲先后入狱,她和我母亲一起,靠给人绣花,

靠典卖极有限的家当,靠捡食菜皮,苦苦支撑这个家。在凄风苦雨的漫长岁月里,这句“一

觉醒来是早晨”的口头禅,像一根结实的精神拐杖,支撑着她一趟又一趟由绝望走向希望。

一觉醒来是早晨,当然不仅仅是指时间的轮回,也是指人心境的更新;放下你的忧伤,

把折磨你的困境像脱衣服似的脱下来,轻轻松松、舒舒坦坦睡一觉,黑夜会无可奈何地退却,

当你睁开双眼,已经是阳光明媚的早晨;早晨,生机勃勃,充满着新的希望。

那天晚上,我咀嚼着奶奶这句平平淡淡却又蕴含着深刻人生哲理的话,酣然入睡。

第二天,我精神饱满地来到学校,我不再理会别人是怎么看我的,我专心致志地听秦老

师主讲课,把巨大的精神包袱卸下来,当成柔软的坐垫坐在屁股底下了。我的数学功底本来

就好,一发奋,掉下来的成绩很快就嗖嗖往上蹿。

到了期末考试,临考数学前,我十分平静地要求秦老师允许我临时调换一下座位,我的

理由是,我不希望同学们对我产生新的误会。得到秦老师首肯后,我在讲台旁独坐一桌,面

对散发着油墨香的考卷,我的心就像早晨清新的空气,透明得没有一丝杂质,潜心演算每一

道考题,我做得又快又好,第一个交卷,又是一个漂亮的满分!不知是上帝的故意安排还是

一种巧合,乐嘉秋又是九十九分。

寒假里有一天,我一清早到小菜场帮奶奶替别人刮鱼鳞,正巧遇见打扮得漂漂亮亮的乐

�

嘉秋迎面走来。我衣衫褴褛,两只手沾满鱼腥,羞于见人,想扭头装着没看见,她却主动跑

过来打招呼,她的脸红得像盛开的夹竹桃,讪讪地说:“看来,数学摸底考试时,我……我

确实是误会你了。”

“人嘛,总有误解别人的时候,也总有被别人误会的时候。”

“我好后悔,我一直想……想对你说声对不起。”

“别别,过去的事就让它过去好了。嗯,一觉醒来是早晨。”

初中毕业后,我离乡背井,多少次陷入谗言的沼泽,多少次卷进是非的漩涡,多少次面

临人生的绝境,但在我最困难的时候,我就会想起奶奶说的这句话:一觉醒来是早晨!于是,

我便恢复了自信和勇气,于是,我振作起来舔舔伤口继续与命运拼搏,于是,我奇迹般地走

出沼泽,战胜绝境,柳暗花明又一村。

(选自《爷爷的糖人》,有删改)

8.根据文章内容,在方框内将情节补充完整。(4 分)

9.文中插叙了什么内容?有什么作用?(3 分)

10.按要求回答括号内的问题。(6 分)

(1)那天晚上,我咀嚼..着奶奶这句平平淡淡却又蕴含着深刻人生哲理的话,酣然入睡....。(分

析加点词的表达效果)(3 分)

(2)她却主动跑过来打招呼,她的脸红得像盛开的夹竹桃,讪讪地说:“看来,数学摸底

考试时,我……我确实是误会你了。”(从描写的角度赏析句子)(3 分)

11.你怎样理解“一觉醒来是早晨”这句话的含义?(4 分)

(二)阅读下面文章,完成题目。(13 分)

“典”字诀,为文章增光添彩

梁衡

什么是“典”?就是典故、典型、经典。

典包括哪些内容呢?一是过去的人和事,二是过去书上讲过的话。这些东西经过了时间

的考验,并被证明是正确的。它们有的已转化为成语,有的是人们熟悉的句子、故事。我们

写文章时可以拿来作为案例,或根据具体情况来使用,这样文章就显得厚重,作者也显得有

学问且风趣幽默。

典是从哪里来的呢?答案是书本中。所以要多读书,“肚子里要有货”,有足够的知识

储备。

�

典的使用方法大致有三种,一种是明典,一种是暗典,还有一种作为起兴的作用,我们

把它叫作兴典。

明典就是明明白白地引用过去的典故和文字,典故可以是历史书上的,也可以是文学作

品里的,或者是民间流传的,总之是人们所熟悉的。

我的文章《觅渡,觅渡,渡何处?》里面,讲到瞿秋白被杀害以前,他写了一篇《多余

的话》,把自己的心路历程仔细地剖析了一遍。他是一个很坦诚的人,那怎么表现他的坦诚

呢?这里就用了一个典故:项羽乌江自刎。

瞿秋白以文人为政,又因政事之败而反观人生。如果他只是慷慨就义再不说什么,也许

他早已没入历史的年轮。但是他又说了一些看似多余的话,他觉得探索比到达更可贵。当年

项羽兵败,虽前有渡船,却拒不渡河。项羽如果为刘邦所杀,或者他失败后再渡乌江,都不

如临江自刎这样留给历史永远的回味。项羽面对生的希望却举起了一把自刎的剑,秋白在将

要英名流芳时却举起了一把解剖刀,他们都把行将定格的生命的价值又推上了一层。

哲人者,宁可舍其事而成其心。

秋白不朽!

用项羽自杀的典故来比喻秋白自己解剖自己。

再举一个描写生活的例子。汪曾祺先生大家都很熟悉,他有一篇文章写家乡的鸭蛋。

我的家乡是水乡。出鸭。高邮大麻鸭是著名的鸭种。鸭多,鸭蛋也多。高邮人也善于腌

鸭蛋。高邮咸鸭蛋于是出了名。我走的地方不少,所食鸭蛋多矣,但和我家乡的完全不能相

比!曾经沧海难为水,他乡咸鸭蛋,我实在瞧不上。袁枚的《随园食单•小菜单》有“腌蛋”

一条。袁子才这个人我不喜欢,他的《食单》好些菜的做法是听来的,他自己并不会做菜。

但是《腌蛋》这一条我看后却觉得很亲切,而且“与有荣焉”。文不长,录如下:

腌蛋以高邮为佳,颜色细而油多,高文端公最喜食之。席间,先夹取以敬客,放盘中。

总宜切开带壳,黄白兼用;不可存黄去白,使味不全,油亦走散。

在这里,他把清朝袁枚《随园食单》里怎么吃高邮腌鸭蛋拿来作为一个典故,这个鸭蛋

一下就有本钱了,文章也就有了厚度。所以大家读这一小段的时候,实际上是在读文化,用

典增加了文章的文化含量和知识厚度。

暗典就是

。我的文章《这里有一座古树养老院》里,有这样一段。

区里要建一座三千亩的大植物园,老王说,没有古树算什么植物园,顶多是个大苗圃,

他张口就捐出了一百零八棵古树。他爱吾园以及人之园,要让树文化普及,让更多的人爱树。

“爱吾园以及人之园”,这句话是从哪里来的?显然是化用孟子的名句:“老吾老以及

�

人之老,幼吾幼以及人之幼。”这就是暗典。

第三个比较难理解,但是确实在文章里会用到,我把它叫作“兴典”。我们写诗歌的时

候有一种修辞手法叫比兴。“比”就是明确的比喻,“兴”就是起一个开头,顺着这个往下

说。

有一首长诗叫《王贵与李香香》,因为用的是陕北民歌的体裁,里面有很多比兴。如“山

丹丹开花红姣姣,香香人材长得好”,作者先说山丹丹花,这有比,也有兴的作用。

现在的网络段子也会用比兴,比如,“春眠不觉晓,天天在变老。时时寻开心,月月领

社保”就是一种兴的手法,上句只是为了引出下句,轻松愉快幽默。

如果在文章写作中用一个典故来引出下文,这就是“兴典”手法。比如,1939 年,毛

泽东对陕北公学即将要上前线的学员讲话,其中有一句话讲得很有意思。他说,姜子牙要下

昆仑山,元始天尊给了他杏黄旗、方天印、打神鞭三样法宝。现在你们要出发上前线,我也

要赠给你们三样法宝,那就是统一战线、武装斗争、党的建设。

姜子牙的三样法宝和战士们上前线毫无关系,但毛泽东给学员的同样是“三样法宝”。

毛泽东用姜子牙的“三样法宝”来起兴,这就是兴典,显得非常幽默。

我们常说文章是作者的一张名片,用典更像一张隐藏的名片。但是要掌握两个原则:一

是要用大家熟悉的著名的经典;二是不可太多,多了以后就是“掉书袋”,特别是如果用的

典太生僻,读者就烦了。

(选自《梁衡的 21 堂作文课》)

12.根据上下文,在文章横线处补写一个恰当的句子。(2 分)

13.指出下面文段中的用典方法,并分析此处用典的具体作用。(3 分)

面向未来,要战胜前进道路上的种种风险挑战,顺利实现中共十九大描绘的宏伟蓝图,

必须紧紧依靠人民。正所谓“大鹏之动,非一羽之轻也;骐骥之速,非一足之力也”。中国

要飞得高、跑得快,就得汇集和激发近 14 亿人民的磅礴力量。

——习近平《一个国家、一个民族不能没有灵魂》

14.下面对本文内容的理解分析,不正确的一项是(3 分)

A.在文章中用典,可以为文章增光添彩,使文章显得厚重,也可以使作者显得有学问且风趣

幽默。

B.作者在讲明典、暗典、兴典时,都运用了举例子的说明方法,这样做既便于读者理解,又

能使文章富有说服力。

C.瞿秋白写了《多余的话》,在文中用了“项羽乌江自刎”的典故;汪曾棋写了《端午的鸭

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc