七年级上册生物第四章单元检测试卷及答案浙教版

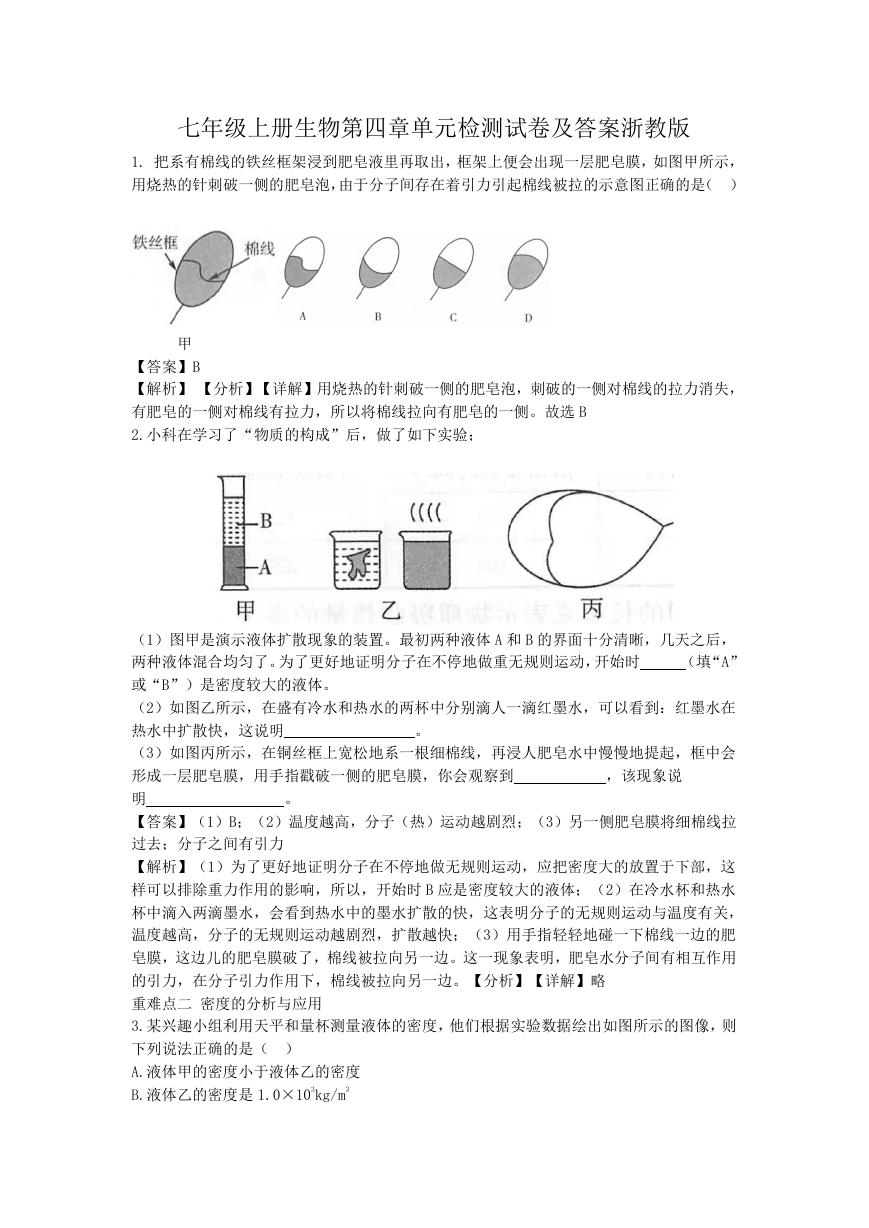

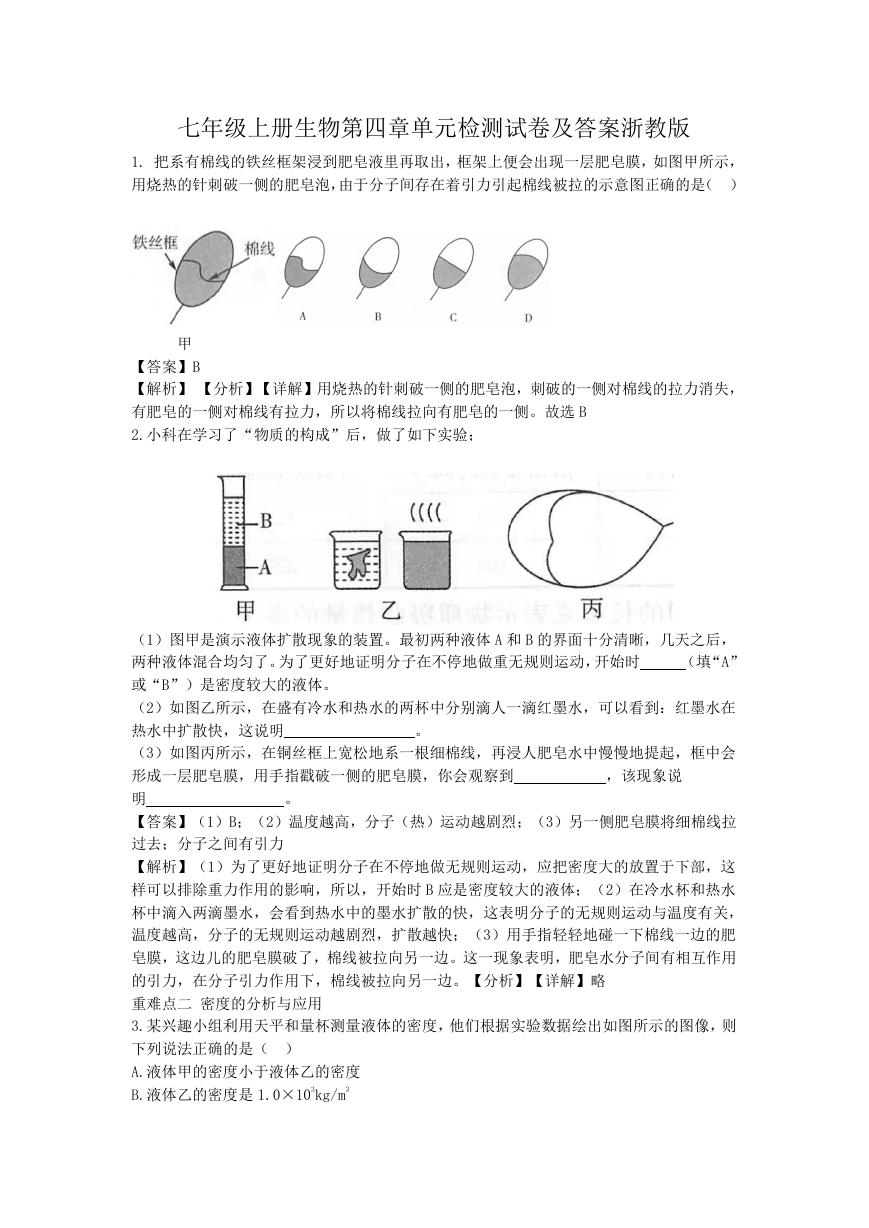

1. 把系有棉线的铁丝框架浸到肥皂液里再取出,框架上便会出现一层肥皂膜,如图甲所示,

用烧热的针刺破一侧的肥皂泡,由于分子间存在着引力引起棉线被拉的示意图正确的是( )

甲

【答案】B

【解析】 【分析】【详解】用烧热的针刺破一侧的肥皂泡,刺破的一侧对棉线的拉力消失,

有肥皂的一侧对棉线有拉力,所以将棉线拉向有肥皂的一侧。故选 B

2.小科在学习了“物质的构成”后,做了如下实验;

。

。

(填“A”

,该现象说

(1)图甲是演示液体扩散现象的装置。最初两种液体 A 和 B 的界面十分清晰,几天之后,

两种液体混合均匀了。为了更好地证明分子在不停地做重无规则运动,开始时

或“B”)是密度较大的液体。

(2)如图乙所示,在盛有冷水和热水的两杯中分别滴人一滴红墨水,可以看到:红墨水在

热水中扩散快,这说明

(3)如图丙所示,在铜丝框上宽松地系一根细棉线,再浸人肥皂水中慢慢地提起,框中会

形成一层肥皂膜,用手指戳破一侧的肥皂膜,你会观察到

明

【答案】(1)B;(2)温度越高,分子(热)运动越剧烈;(3)另一侧肥皂膜将细棉线拉

过去;分子之间有引力

【解析】(1)为了更好地证明分子在不停地做无规则运动,应把密度大的放置于下部,这

样可以排除重力作用的影响,所以,开始时 B 应是密度较大的液体;(2)在冷水杯和热水

杯中滴入两滴墨水,会看到热水中的墨水扩散的快,这表明分子的无规则运动与温度有关,

温度越高,分子的无规则运动越剧烈,扩散越快;(3)用手指轻轻地碰一下棉线一边的肥

皂膜,这边儿的肥皂膜破了,棉线被拉向另一边。这一现象表明,肥皂水分子间有相互作用

的引力,在分子引力作用下,棉线被拉向另一边。【分析】【详解】略

重难点二 密度的分析与应用

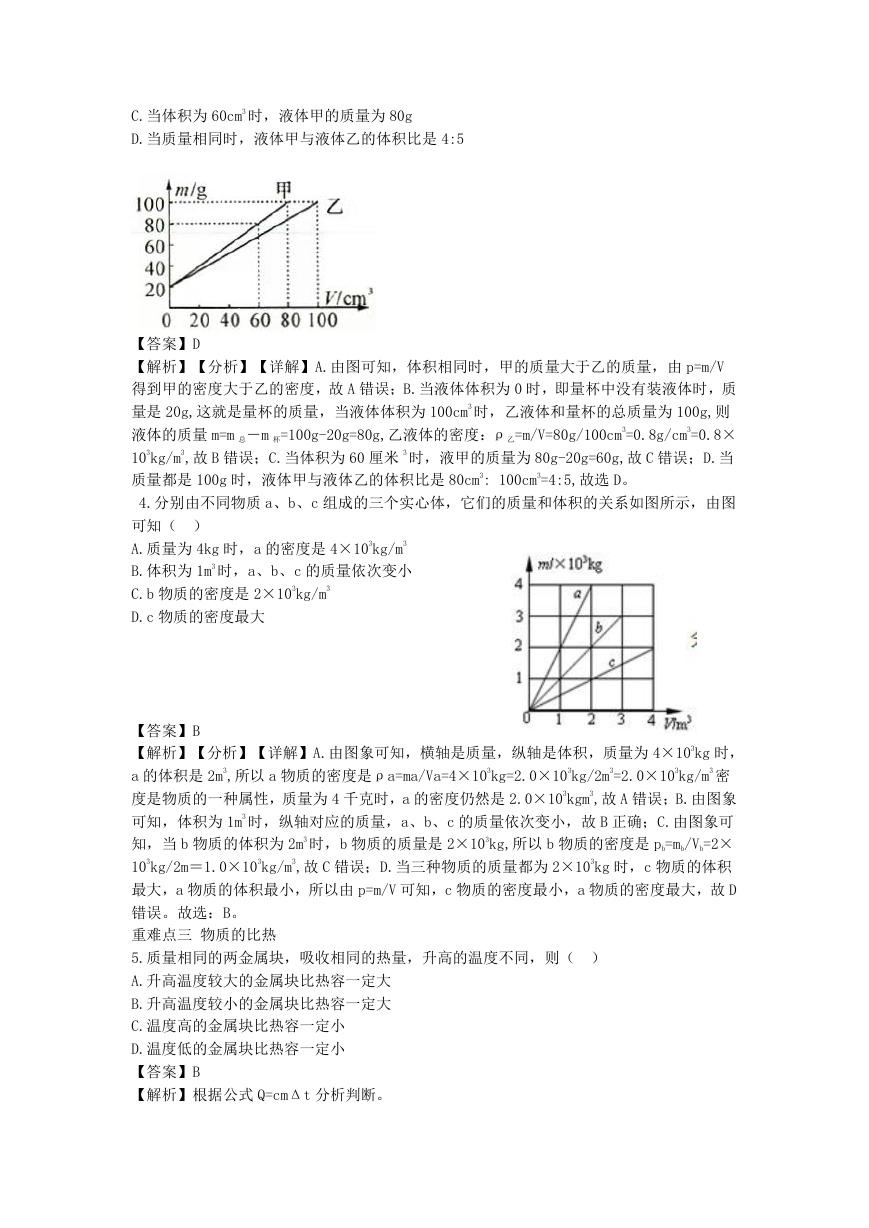

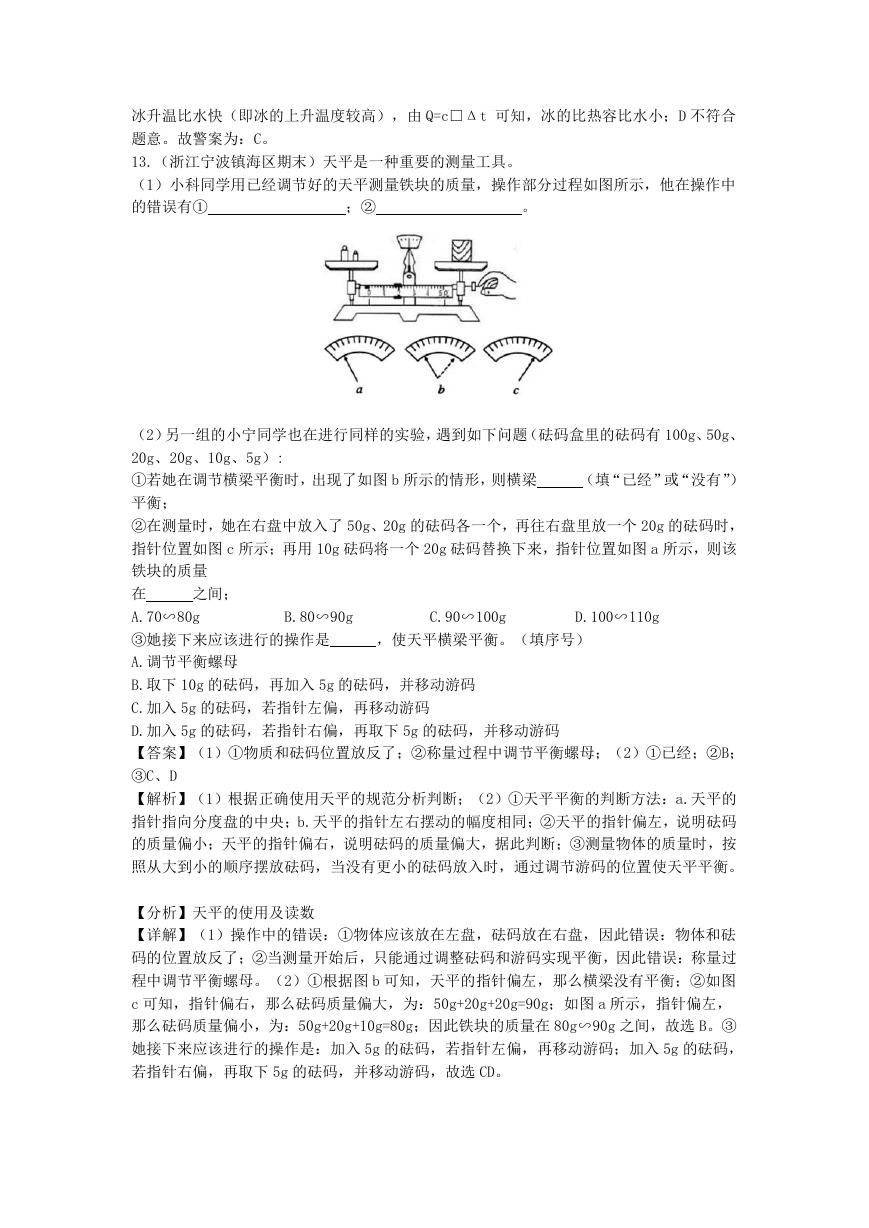

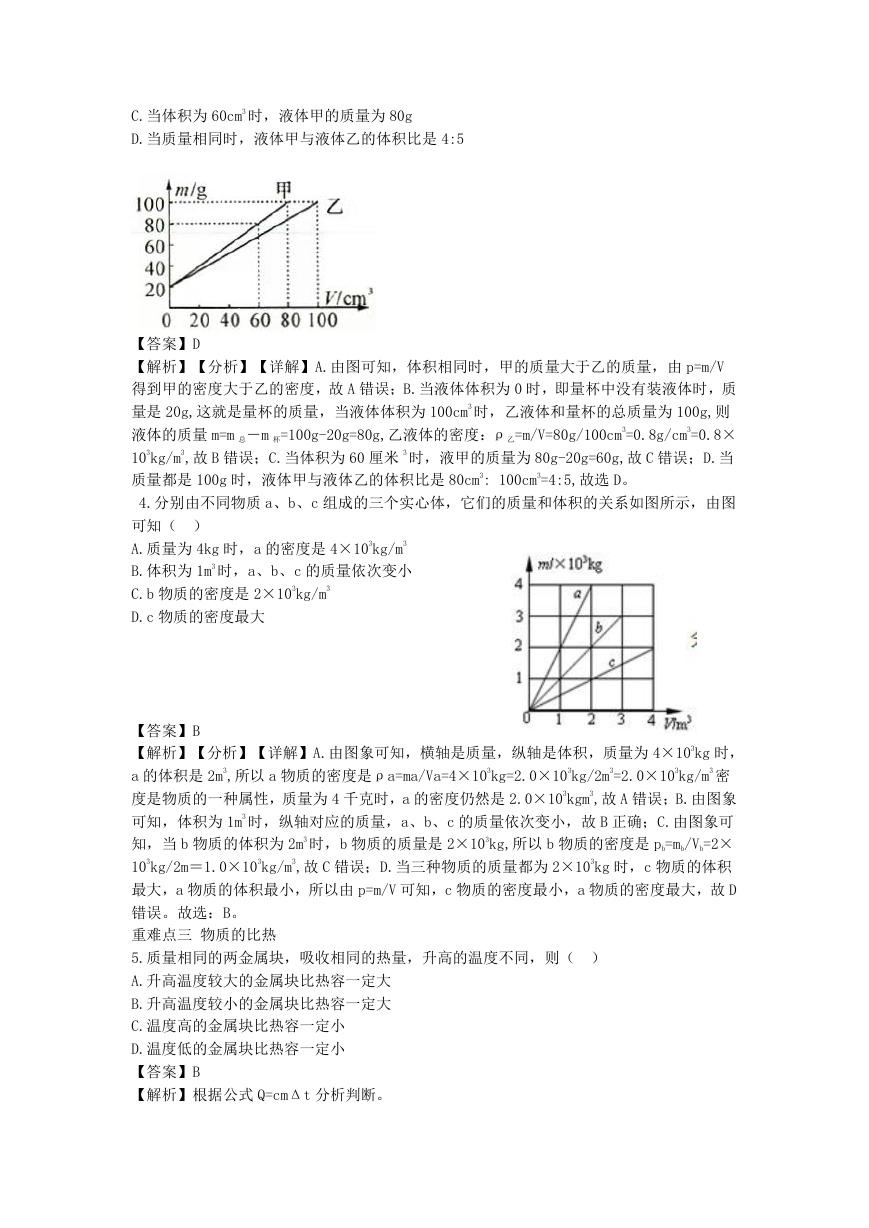

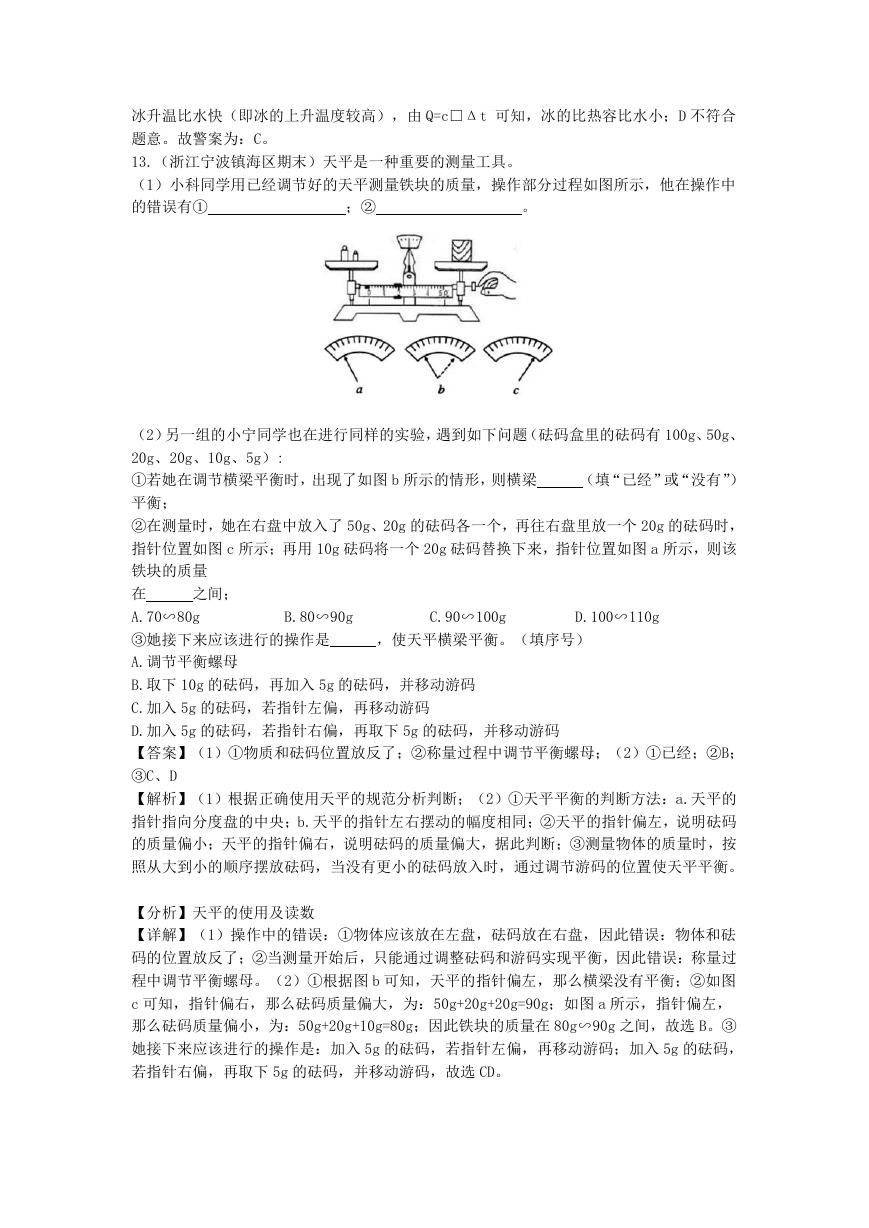

3.某兴趣小组利用天平和量杯测量液体的密度,他们根据实验数据绘出如图所示的图像,则

下列说法正确的是( )

A.液体甲的密度小于液体乙的密度

B.液体乙的密度是 1.0×103kg/m3

�

C.当体积为 60cm3 时,液体甲的质量为 80g

D.当质量相同时,液体甲与液体乙的体积比是 4:5

【答案】D

【解析】【分析】【详解】A.由图可知,体积相同时,甲的质量大于乙的质量,由 p=m/V

得到甲的密度大于乙的密度,故 A 错误;B.当液体体积为 0 时,即量杯中没有装液体时,质

量是 20g,这就是量杯的质量,当液体体积为 100cm3 时,乙液体和量杯的总质量为 100g,则

液体的质量 m=m 总-m 杯=100g-20g=80g,乙液体的密度:ρ乙=m/V=80g/100cm3=0.8g/cm3=0.8×

103kg/m3,故 B 错误;C.当体积为 60 厘米 3 时,液甲的质量为 80g-20g=60g,故 C 错误;D.当

质量都是 100g 时,液体甲与液体乙的体积比是 80cm3: 100cm3=4:5,故选 D。

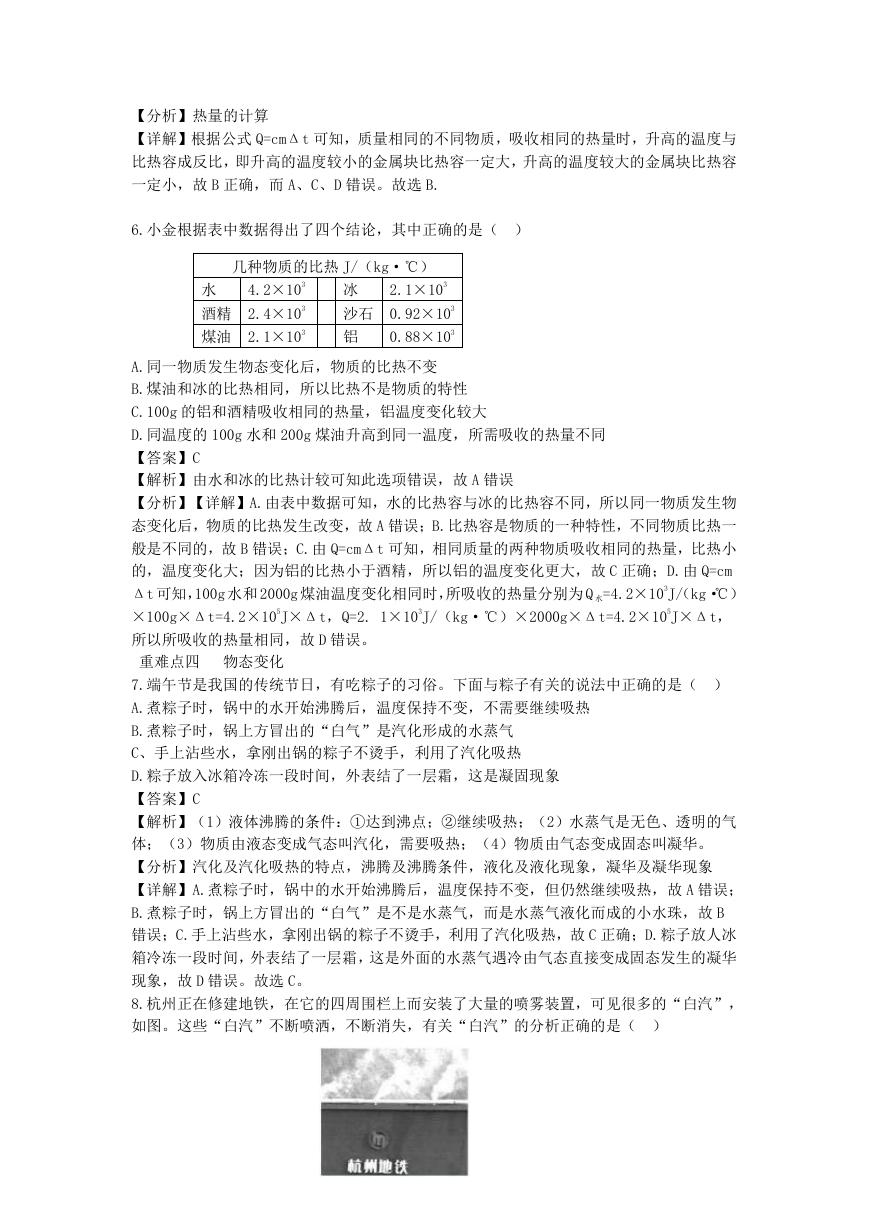

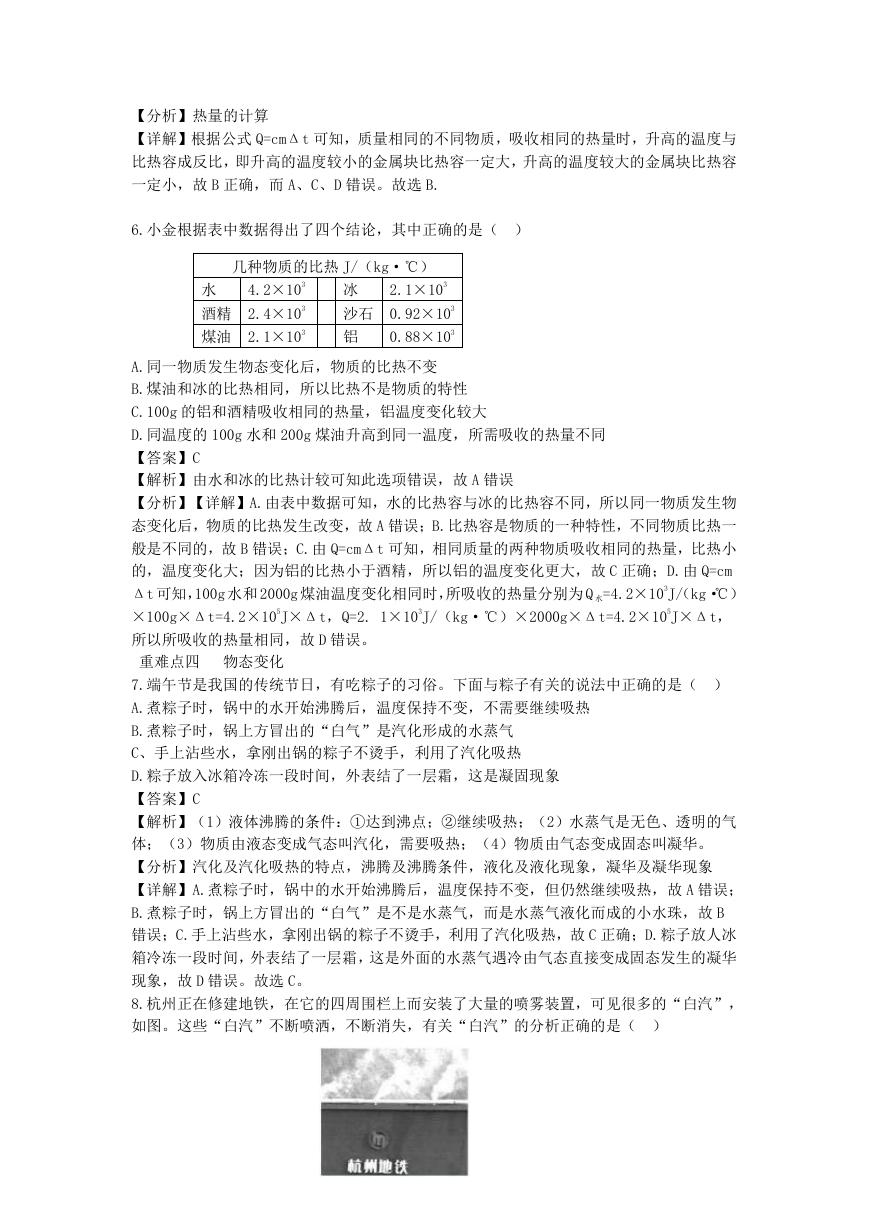

4.分别由不同物质 a、b、c 组成的三个实心体,它们的质量和体积的关系如图所示,由图

可知( )

A.质量为 4kg 时,a 的密度是 4×103kg/m3

B.体积为 1m3 时,a、b、c 的质量依次变小

C.b 物质的密度是 2×103kg/m3

D.c 物质的密度最大

【答案】B

【解析】【分析】【详解】A.由图象可知,横轴是质量,纵轴是体积,质量为 4×103kg 时,

a 的体积是 2m3,所以 a 物质的密度是ρa=ma/Va=4×103kg=2.0×103kg/2m3=2.0×103kg/m3 密

度是物质的一种属性,质量为 4 千克时,a 的密度仍然是 2.0×103kgm3,故 A 错误;B.由图象

可知,体积为 1m3 时,纵轴对应的质量,a、b、c 的质量依次变小,故 B 正确;C.由图象可

知,当 b 物质的体积为 2m3 时,b 物质的质量是 2×103kg,所以 b 物质的密度是 pb=mb/Vb=2×

103kg/2m=1.0×103kg/m3,故 C 错误;D.当三种物质的质量都为 2×103kg 时,c 物质的体积

最大,a 物质的体积最小,所以由 p=m/V 可知,c 物质的密度最小,a 物质的密度最大,故 D

错误。故选:B。

重难点三 物质的比热

5.质量相同的两金属块,吸收相同的热量,升高的温度不同,则( )

A.升高温度较大的金属块比热容一定大

B.升高温度较小的金属块比热容一定大

C.温度高的金属块比热容一定小

D.温度低的金属块比热容一定小

【答案】B

【解析】根据公式 Q=cmΔt 分析判断。

�

【分析】热量的计算

【详解】根据公式 Q=cmΔt 可知,质量相同的不同物质,吸收相同的热量时,升高的温度与

比热容成反比,即升高的温度较小的金属块比热容一定大,升高的温度较大的金属块比热容

一定小,故 B 正确,而 A、C、D 错误。故选 B.

6.小金根据表中数据得出了四个结论,其中正确的是( )

几种物质的比热 J/(kg·℃)

4.2×103

水

酒精 2.4×103

煤油 2.1×103

2.1×103

冰

沙石 0.92×103

0.88×103

铝

A.同一物质发生物态变化后,物质的比热不变

B.煤油和冰的比热相同,所以比热不是物质的特性

C.100g 的铝和酒精吸收相同的热量,铝温度变化较大

D.同温度的 100g 水和 200g 煤油升高到同一温度,所需吸收的热量不同

【答案】C

【解析】由水和冰的比热计较可知此选项错误,故 A 错误

【分析】【详解】A.由表中数据可知,水的比热容与冰的比热容不同,所以同一物质发生物

态变化后,物质的比热发生改变,故 A 错误;B.比热容是物质的一种特性,不同物质比热一

般是不同的,故 B 错误;C.由 Q=cmΔt 可知,相同质量的两种物质吸收相同的热量,比热小

的,温度变化大;因为铝的比热小于酒精,所以铝的温度变化更大,故 C 正确;D.由 Q=cm

Δt 可知,100g 水和 2000g 煤油温度变化相同时,所吸收的热量分别为 Q 水=4.2×103J/(kg·℃)

×100g×Δt=4.2×105J×Δt,Q=2. 1×103J/(kg·℃)×2000g×Δt=4.2×105J×Δt,

所以所吸收的热量相同,故 D 错误。

重难点四 物态变化

7.端午节是我国的传统节日,有吃粽子的习俗。下面与粽子有关的说法中正确的是( )

A.煮粽子时,锅中的水开始沸腾后,温度保持不变,不需要继续吸热

B.煮粽子时,锅上方冒出的“白气”是汽化形成的水蒸气

C、手上沾些水,拿刚出锅的粽子不烫手,利用了汽化吸热

D.粽子放入冰箱冷冻一段时间,外表结了一层霜,这是凝固现象

【答案】C

【解析】(1)液体沸腾的条件:①达到沸点;②继续吸热;(2)水蒸气是无色、透明的气

体;(3)物质由液态变成气态叫汽化,需要吸热;(4)物质由气态变成固态叫凝华。

【分析】汽化及汽化吸热的特点,沸腾及沸腾条件,液化及液化现象,凝华及凝华现象

【详解】A.煮粽子时,锅中的水开始沸腾后,温度保持不变,但仍然继续吸热,故 A 错误;

B.煮粽子时,锅上方冒出的“白气”是不是水蒸气,而是水蒸气液化而成的小水珠,故 B

错误;C.手上沾些水,拿刚出锅的粽子不烫手,利用了汽化吸热,故 C 正确;D.粽子放人冰

箱冷冻一段时间,外表结了一层霜,这是外面的水蒸气遇冷由气态直接变成固态发生的凝华

现象,故 D 错误。故选 C。

8.杭州正在修建地铁,在它的四周围栏上而安装了大量的喷雾装置,可见很多的“白汽”,

如图。这些“白汽”不断喷洒,不断消失,有关“白汽”的分析正确的是( )

�

A.“白汽”是水蒸气

C.“消失”是汽化现象

B.“喷洒”是升华现象

D.“消失”时需要放热

【答案】C

【解析】物质由液态变成气态叫汽化,汽化需要吸热,据此分析判断。

【分析】汽化及汽化吸热的特点

【详解】“白汽”是小水珠,在空气中吸热后变成气态的水蒸气而消失,这是汽化现象,故

B 正确,而 A、C、D 错误。故选 B。

9. “热管”采用液体散热,被广泛地应用于各种高端科技产品上作为散热器。如图是“热

管”的工作原理图。管内装有液体,它的 A 端受热,热管里的液体变成气态,然后从热管中

较热的一端向较冷的 B 端转移,热管中较冷的一端通过散热风扇把热量从热管中散发,气态

变成液态并回流到热管中较热的 A 端,热管内的液体起到了搬运热的作用。那么热管内流体

在这两端发生的物态变化及吸放热情况( )

A.A 端流体液化吸热,B 端流体汽化放热

B.A 端流体液化放热,B 端流体汽化吸热

C.A 端流体汽化吸热,B 端流体液化放热

D.A 端流体汽化放热,B 端流体液化吸热

【答案】C

【解析】【分析】【详解】根据题目描述可知,热管的 A 端受热,热管里的液体变成气态发

生汽化现象,从而将热量携带出来;当气体到达 B 端时,气体变成液态发生液化现象,将携

带的热量释放出去,故 C 正确,而 A、B、D 错误。故选 C。

10.如图所示,容器底部放水,水上面浮有一层沸点比水高的油,如果对容器底部加热,则

下列说法正确的是( )

A.开始油蒸发,水不蒸发,然后同时沸腾

B.水先沸腾,油后沸腾,但水和油同时蒸发

C.油蒸发,水不蒸发,直到水全部汽化后,油才沸腾

D.油蒸发,水不蒸发,然后水先沸腾,最后同时沸腾

【答案】C

【解析】沸腾及沸腾条件,蒸发及其现象

【分析】沸腾的条件:①达到沸点;②继续吸热;蒸发可以在任何温度下进行,据此分析判

断。

【详解】对容器底部加热,水和油都会吸热,由于蒸发不需要一定的温度,所以油会不断蒸

发;下面的水由于被上面的油膜覆盖,因此无法蒸发。下面的水达到沸点后还会继续吸热,

因此水会沸腾;上面的油的沸点高于水的沸点,因此在水没有完全汽化前不会沸腾。当下面

的水全部汽化后,油吸热达到沸点开始沸腾。故 C 正确,而 A、B、D 错误。故选 C。

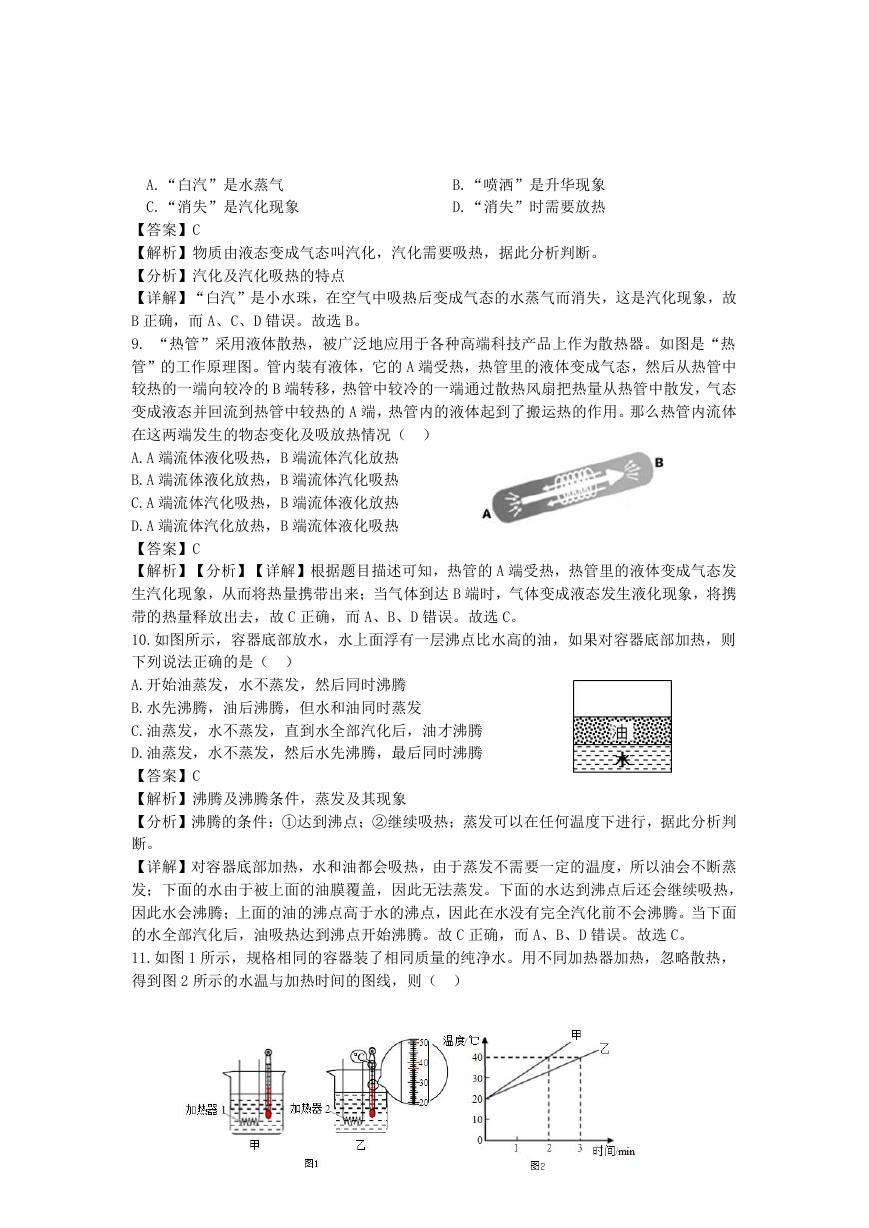

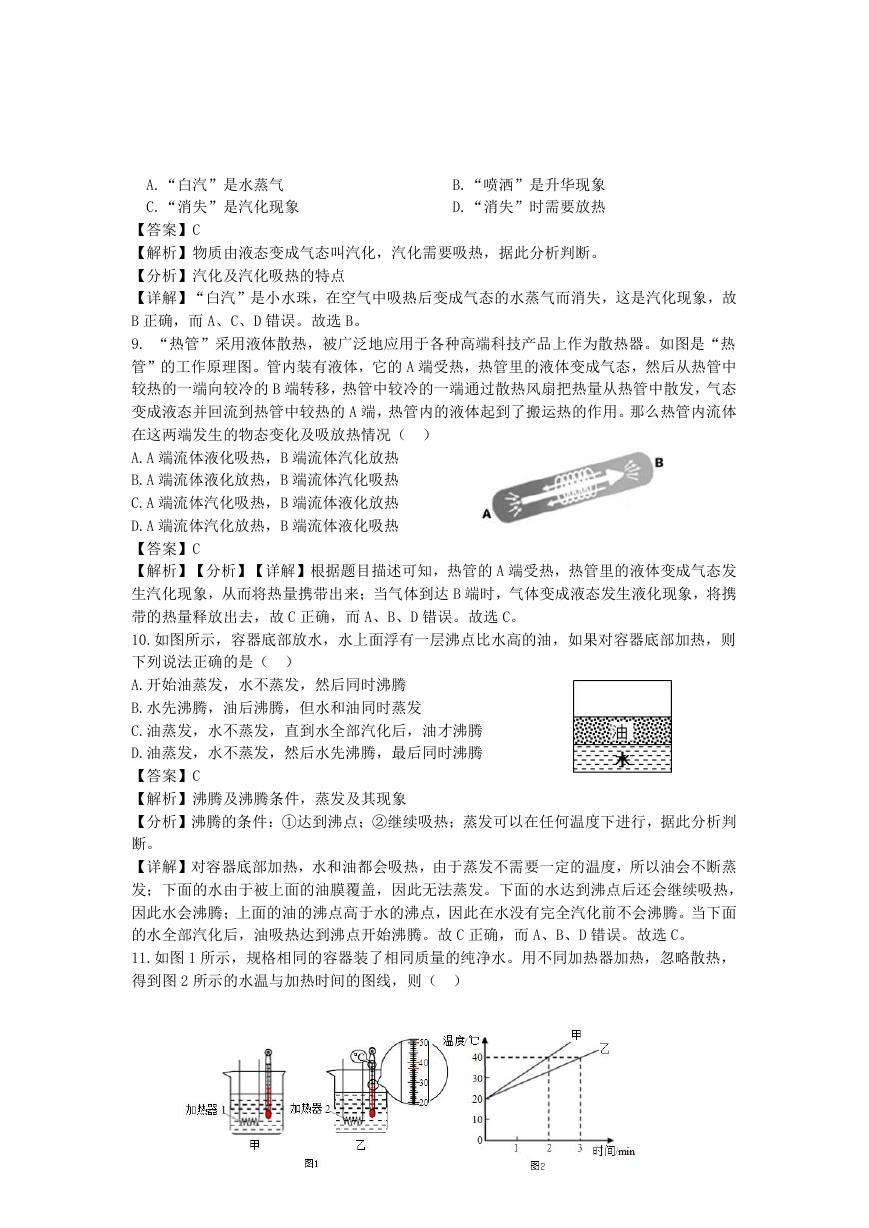

11.如图 1 所示,规格相同的容器装了相同质量的纯净水。用不同加热器加热,忽略散热,

得到图 2 所示的水温与加热时间的图线,则( )

�

A.甲烧杯中的水温度升得比较快,说明比热容比乙杯中的水比热容小

B.加热相同时间,两杯水吸收的热量相同

C.吸收相同的热量,甲杯的水升温比乙杯的多

D.甲杯的水加热 2min 与乙杯的水加热 3min 吸收的热量相同

【答案】D

【解析】(1)比热容是物质的特性,仅与物质的种类和所处的状态有关,而与物体的温度、

质量和体积无关;(2)由图乙可知,加热相同的时间时,两烧杯内温度的变化量关系,根

据 Q 吸=cmΔt 可知它们吸收的热量关系;(3)同种纯净水的比热容相同,根据Δt=Q 吸/cm

判断吸收相同的热量时两烧杯内的水升变化关系;(4)质量相同的同种物质,根据 Q 吸=cm

Δt 可知温度升高相同时吸收的热量相同。

【分析】本题考查了学生对比热容概念和吸热公式的了解与掌握,从图象中获取有用的信息

是关键。

【详解】A.由题意可知,甲、乙两容器中都是相同质量的纯净水,它们的种类和状态相同,

则两烧杯中水的比热容相同,故 A 错误;B.由图乙可知,加热相同的时间内,甲、乙两烧杯

内量相等的纯净水升高的温度不同,由 Q 吸=cmΔt 可知,它们吸收的热量不相同,故 B 错

误;C.同质量的纯净水,它们质量和比热容相可同,由 Q 吸=cmΔt 的变形式Δt=Q 吸/cm 可

知,吸收相同的热量,甲、乙两烧杯内的水升温相同,故 C 错误;D.由图乙可知,甲杯的水

加热 2min 与乙杯的水加热 3min 时,水升高的温度相等,由 Q 吸=cmΔt 可知,它们吸收的热

量相同,故 D 正确。故选:D。

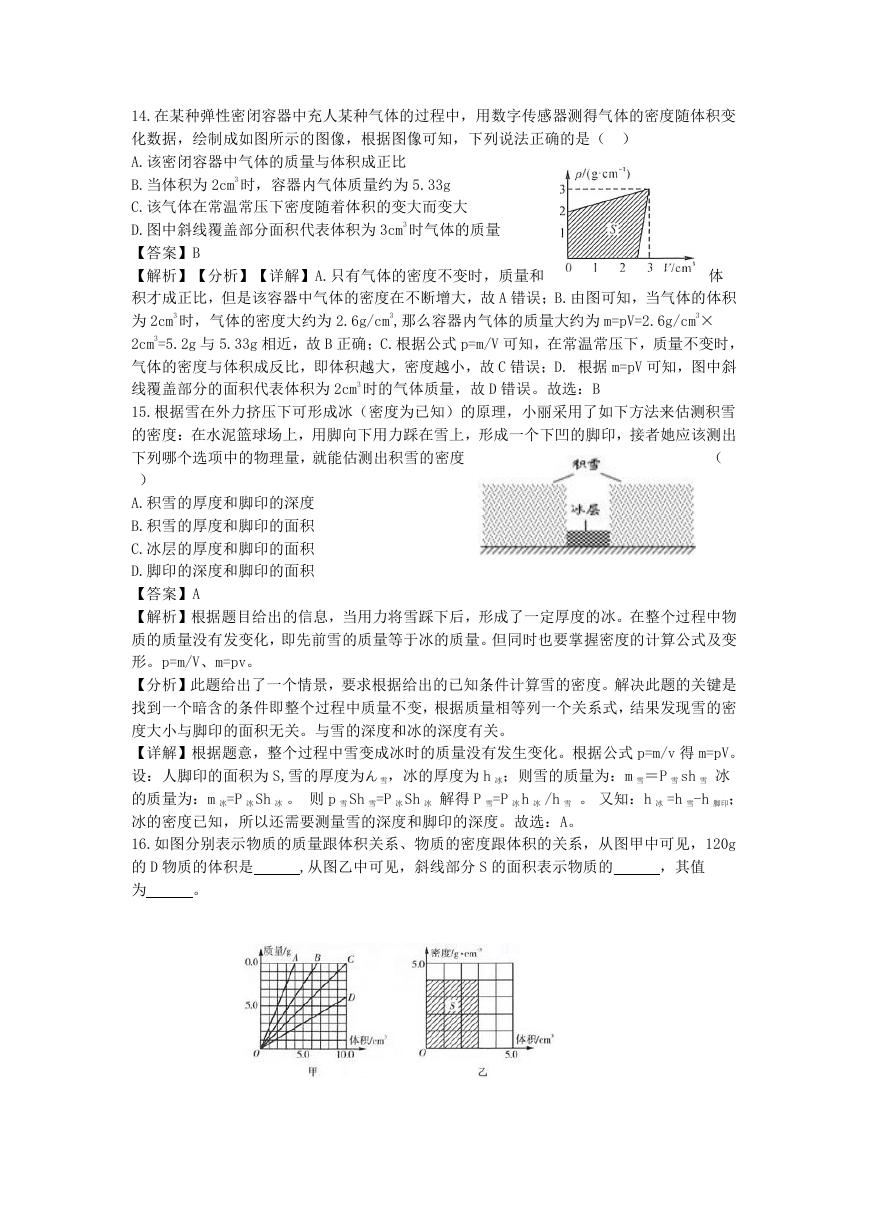

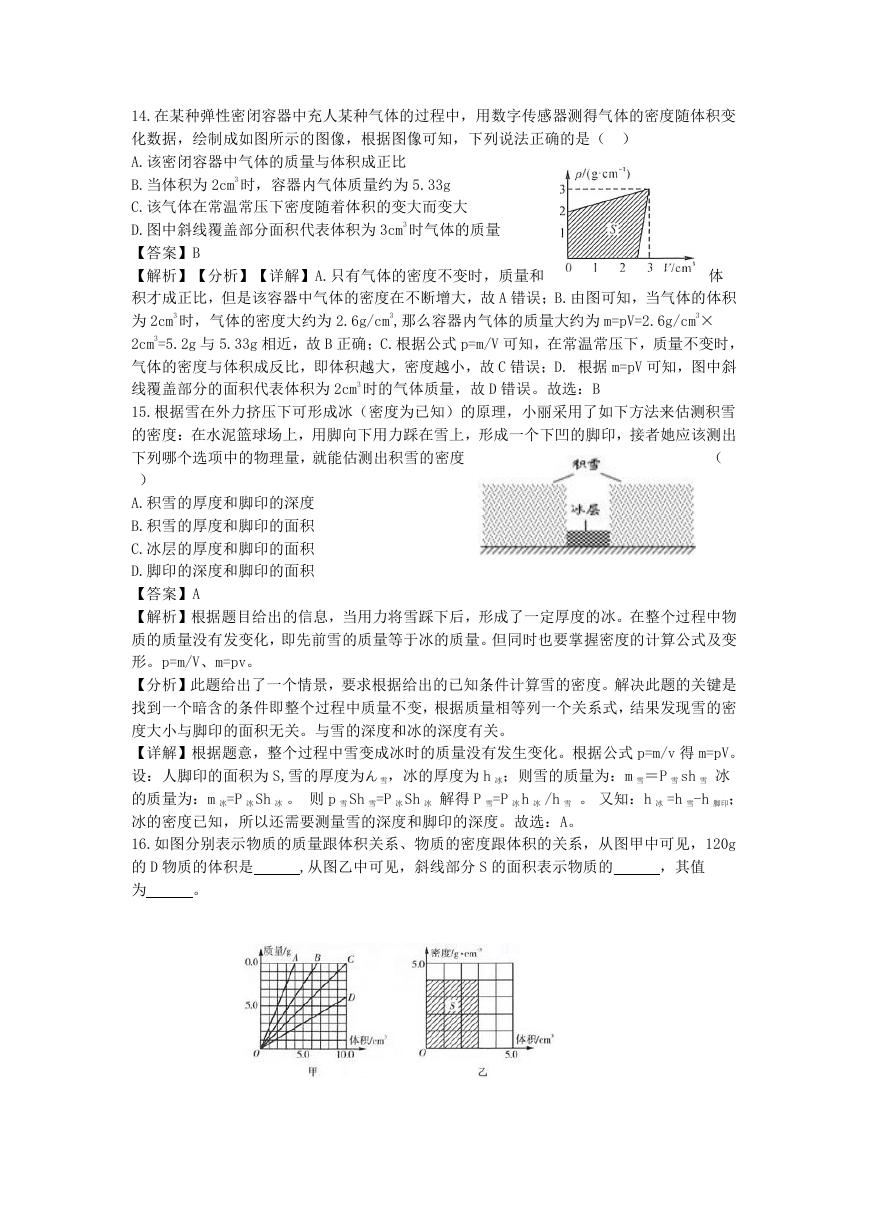

12.如图所示是加热-30℃的冰时温度随时间变化的图像,根据图像下列判断正确的是( )

A.BC 段是冰的熔化过程,温度不变,说明熔化不需要吸热

B.水的沸点是 98℃,说明当地的大气压高于一个标准大气压

C.冰熔化时温度保持 0℃不变,说明冰是晶体

D.加热相同时间,冰升温比水快,说明冰的比热容比水大

【答案】C

【解析】晶体熔化时物体的温度保持不变,有确定的熔点,晶体在熔化前处于固态,熔化过

程中处干固液共存状态,熔化后处于液态,非晶体熔化时,晶体温度不断上升,没有熔点,

结合图像判断即可。

【分析】熔化和薇固的温度一时间图象

【详解】A、图像中 BC 段是冰的熔化过程,虽然温度不变,但熔化过程需要吸热,A 不符合

题意:B、水的沸点随气压的升高而升高,随气压的降低而降低,沸点是 98℃,说明当地的

大气压低于一个标准大气压,B 不符合题意:C、由图像可知,在 BC 段,物质的温度保持 0℃

不变,所以该固体的熔点是 o℃,此过程中物质正在熔化,是晶休,C 符合题意:D、冰在完

全熔化为水时,质量不变;同一个加热器进行加热,加热时间相同时冰和水吸收的热量相同;

�

冰升温比水快(即冰的上升温度较高),由 Q=c□Δt 可知,冰的比热容比水小;D 不符合

题意。故警案为:C。

13.(浙江宁波镇海区期末)天平是一种重要的测量工具。

(1)小科同学用已经调节好的天平测量铁块的质量,操作部分过程如图所示,他在操作中

的错误有①

;②

。

之间;

C.90∽100g

D.100∽110g

B.80∽90g

(填“已经”或“没有”)

(2)另一组的小宁同学也在进行同样的实验,遇到如下问题(砝码盒里的砝码有 100g、50g、

20g、20g、10g、5g):

①若她在调节横梁平衡时,出现了如图 b 所示的情形,则横梁

平衡;

②在测量时,她在右盘中放入了 50g、20g 的砝码各一个,再往右盘里放一个 20g 的砝码时,

指针位置如图 c 所示;再用 10g 砝码将一个 20g 砝码替换下来,指针位置如图 a 所示,则该

铁块的质量

在

A.70∽80g

③她接下来应该进行的操作是

A.调节平衡螺母

B.取下 10g 的砝码,再加入 5g 的砝码,并移动游码

C.加入 5g 的砝码,若指针左偏,再移动游码

D.加入 5g 的砝码,若指针右偏,再取下 5g 的砝码,并移动游码

【答案】(1)①物质和砝码位置放反了;②称量过程中调节平衡螺母;(2)①已经;②B;

③C、D

【解析】(1)根据正确使用天平的规范分析判断;(2)①天平平衡的判断方法:a.天平的

指针指向分度盘的中央;b.天平的指针左右摆动的幅度相同;②天平的指针偏左,说明砝码

的质量偏小;天平的指针偏右,说明砝码的质量偏大,据此判断;③测量物体的质量时,按

照从大到小的顺序摆放砝码,当没有更小的砝码放入时,通过调节游码的位置使天平平衡。

,使天平横梁平衡。(填序号)

【分析】天平的使用及读数

【详解】(1)操作中的错误:①物体应该放在左盘,砝码放在右盘,因此错误:物体和砝

码的位置放反了;②当测量开始后,只能通过调整砝码和游码实现平衡,因此错误:称量过

程中调节平衡螺母。(2)①根据图 b 可知,天平的指针偏左,那么横梁没有平衡;②如图

c 可知,指针偏右,那么砝码质量偏大,为:50g+20g+20g=90g;如图 a 所示,指针偏左,

那么砝码质量偏小,为:50g+20g+10g=80g;因此铁块的质量在 80g∽90g 之间,故选 B。③

她接下来应该进行的操作是:加入 5g 的砝码,若指针左偏,再移动游码;加入 5g 的砝码,

若指针右偏,再取下 5g 的砝码,并移动游码,故选 CD。

�

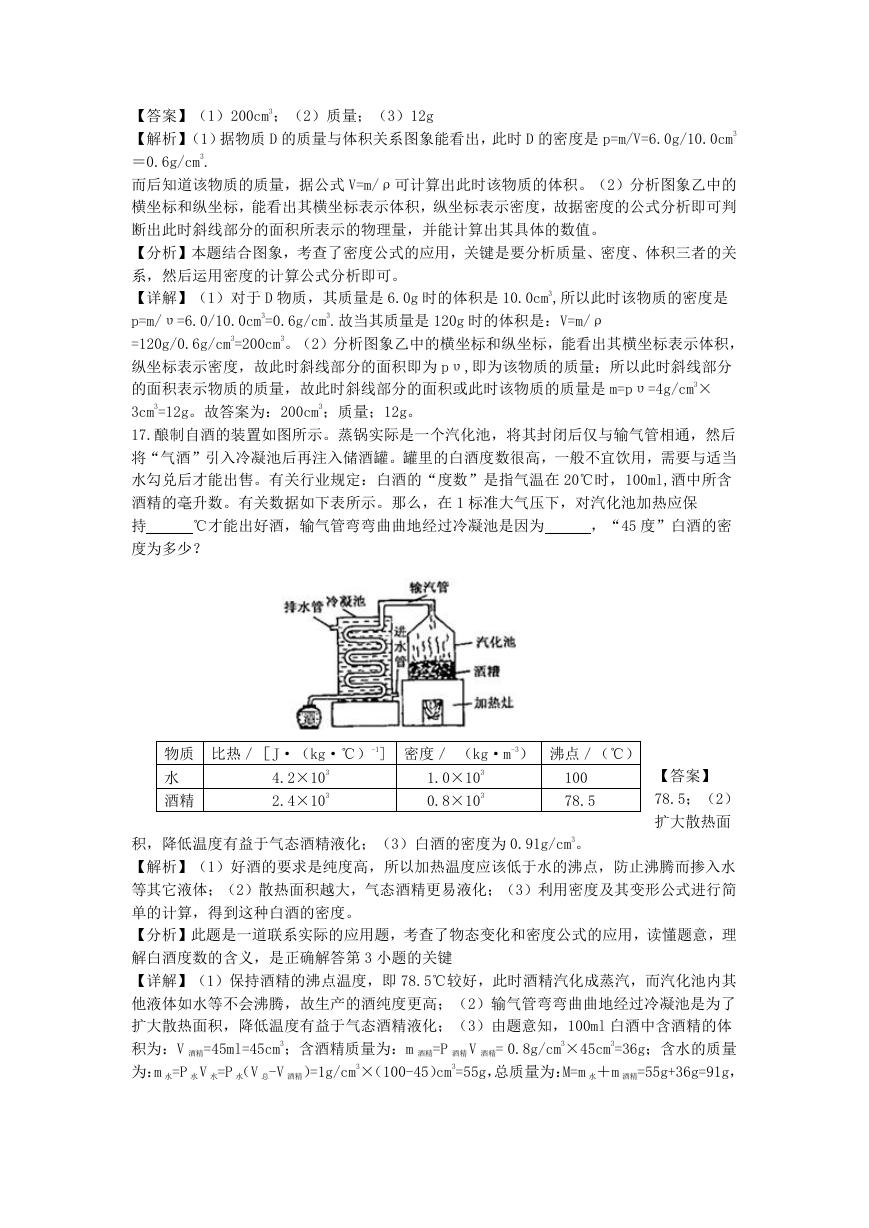

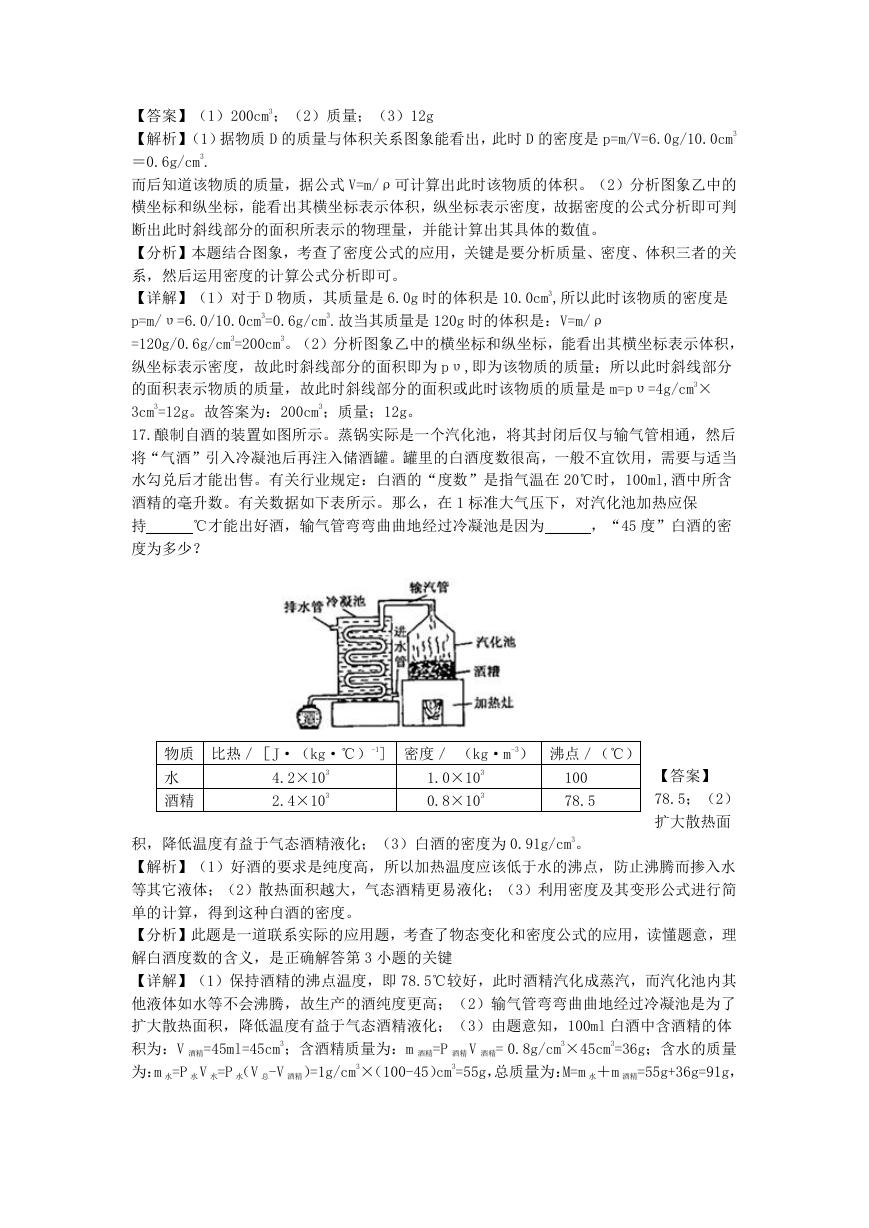

14.在某种弹性密闭容器中充人某种气体的过程中,用数字传感器测得气体的密度随体积变

化数据,绘制成如图所示的图像,根据图像可知,下列说法正确的是( )

A.该密闭容器中气体的质量与体积成正比

B.当体积为 2cm3 时,容器内气体质量约为 5.33g

C.该气体在常温常压下密度随着体积的变大而变大

D.图中斜线覆盖部分面积代表体积为 3cm3 时气体的质量

【答案】B

【解析】【分析】【详解】A.只有气体的密度不变时,质量和

积才成正比,但是该容器中气体的密度在不断增大,故 A 错误;B.由图可知,当气体的体积

为 2cm3 时,气体的密度大约为 2.6g/cm3,那么容器内气体的质量大约为 m=pV=2.6g/cm3×

2cm3=5.2g 与 5.33g 相近,故 B 正确;C.根据公式 p=m/V 可知,在常温常压下,质量不变时,

气体的密度与体积成反比,即体积越大,密度越小,故 C 错误;D. 根据 m=pV 可知,图中斜

线覆盖部分的面积代表体积为 2cm3 时的气体质量,故 D 错误。故选:B

15.根据雪在外力挤压下可形成冰(密度为已知)的原理,小丽采用了如下方法来估测积雪

的密度:在水泥篮球场上,用脚向下用力踩在雪上,形成一个下凹的脚印,接者她应该测出

下列哪个选项中的物理量,就能估测出积雪的密度

体

(

)

A.积雪的厚度和脚印的深度

B.积雪的厚度和脚印的面积

C.冰层的厚度和脚印的面积

D.脚印的深度和脚印的面积

【答案】A

【解析】根据题目给出的信息,当用力将雪踩下后,形成了一定厚度的冰。在整个过程中物

质的质量没有发变化,即先前雪的质量等于冰的质量。但同时也要掌握密度的计算公式及变

形。p=m/V、m=pv。

【分析】此题给出了一个情景,要求根据给出的已知条件计算雪的密度。解决此题的关键是

找到一个暗含的条件即整个过程中质量不变,根据质量相等列一个关系式,结果发现雪的密

度大小与脚印的面积无关。与雪的深度和冰的深度有关。

【详解】根据题意,整个过程中雪变成冰时的质量没有发生变化。根据公式 p=m/v 得 m=pV。

设:人脚印的面积为 S,雪的厚度为ん雪,冰的厚度为 h 冰;则雪的质量为:m 雪=P 雪 sh 雪 冰

的质量为:m 冰=P 冰 Sh 冰 。 则 p 雪 Sh 雪=P 冰 Sh 冰 解得 P 雪=P 冰 h 冰 /h 雪 。 又知:h 冰 =h 雪-h 脚印;

冰的密度已知,所以还需要测量雪的深度和脚印的深度。故选:A。

16.如图分别表示物质的质量跟体积关系、物质的密度跟体积的关系,从图甲中可见,120g

的 D 物质的体积是

为

,从图乙中可见,斜线部分 S 的面积表示物质的

,其值

。

�

【答案】(1)200cm3;(2)质量;(3)12g

【解析】(1)据物质 D 的质量与体积关系图象能看出,此时 D 的密度是 p=m/V=6.0g/10.0cm3

=0.6g/cm3.

而后知道该物质的质量,据公式 V=m/ρ可计算出此时该物质的体积。(2)分析图象乙中的

横坐标和纵坐标,能看出其横坐标表示体积,纵坐标表示密度,故据密度的公式分析即可判

断出此时斜线部分的面积所表示的物理量,并能计算出其具体的数值。

【分析】本题结合图象,考查了密度公式的应用,关键是要分析质量、密度、体积三者的关

系,然后运用密度的计算公式分析即可。

【详解】(1)对于 D 物质,其质量是 6.0g 时的体积是 10.0cm3,所以此时该物质的密度是

p=m/υ=6.0/10.0cm3=0.6g/cm3.故当其质量是 120g 时的体积是:V=m/ρ

=120g/0.6g/cm3=200cm3。(2)分析图象乙中的横坐标和纵坐标,能看出其横坐标表示体积,

纵坐标表示密度,故此时斜线部分的面积即为 pυ,即为该物质的质量;所以此时斜线部分

的面积表示物质的质量,故此时斜线部分的面积或此时该物质的质量是 m=pυ=4g/cm3×

3cm3=12g。故答案为:200cm3;质量;12g。

17.酿制自酒的装置如图所示。蒸锅实际是一个汽化池,将其封闭后仅与输气管相通,然后

将“气酒”引入冷凝池后再注入储酒罐。罐里的白酒度数很高,一般不宜饮用,需要与适当

水勾兑后才能出售。有关行业规定:白酒的“度数”是指气温在 20℃时,100ml,酒中所含

酒精的毫升数。有关数据如下表所示。那么,在 1 标准大气压下,对汽化池加热应保

持

度为多少?

℃才能出好酒,输气管弯弯曲曲地经过冷凝池是因为

,“45 度”白酒的密

物质 比热/[J·(kg·℃)-1] 密度/ (kg·m-3) 沸点/(℃)

水

100

酒精

4.2×103

2.4×103

1.0×103

0.8×103

78.5

【答案】

78.5;(2)

扩大散热面

积,降低温度有益于气态酒精液化;(3)白酒的密度为 0.91g/cm3。

【解析】(1)好酒的要求是纯度高,所以加热温度应该低于水的沸点,防止沸腾而掺入水

等其它液体;(2)散热面积越大,气态酒精更易液化;(3)利用密度及其变形公式进行简

单的计算,得到这种白酒的密度。

【分析】此题是一道联系实际的应用题,考查了物态变化和密度公式的应用,读懂题意,理

解白酒度数的含义,是正确解答第 3 小题的关键

【详解】(1)保持酒精的沸点温度,即 78.5℃较好,此时酒精汽化成蒸汽,而汽化池内其

他液体如水等不会沸腾,故生产的酒纯度更高;(2)输气管弯弯曲曲地经过冷凝池是为了

扩大散热面积,降低温度有益于气态酒精液化;(3)由题意知,100ml 白酒中含酒精的体

积为:V 酒精=45ml=45cm3;含酒精质量为:m 酒精=P 酒精 V 酒精= 0.8g/cm3×45cm3=36g;含水的质量

为:m 水=P 水V 水=P 水(V 总-V 酒精)=1g/cm3×(100-45)cm3=55g,总质量为:M=m 水+m 酒精=55g+36g=91g,

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc