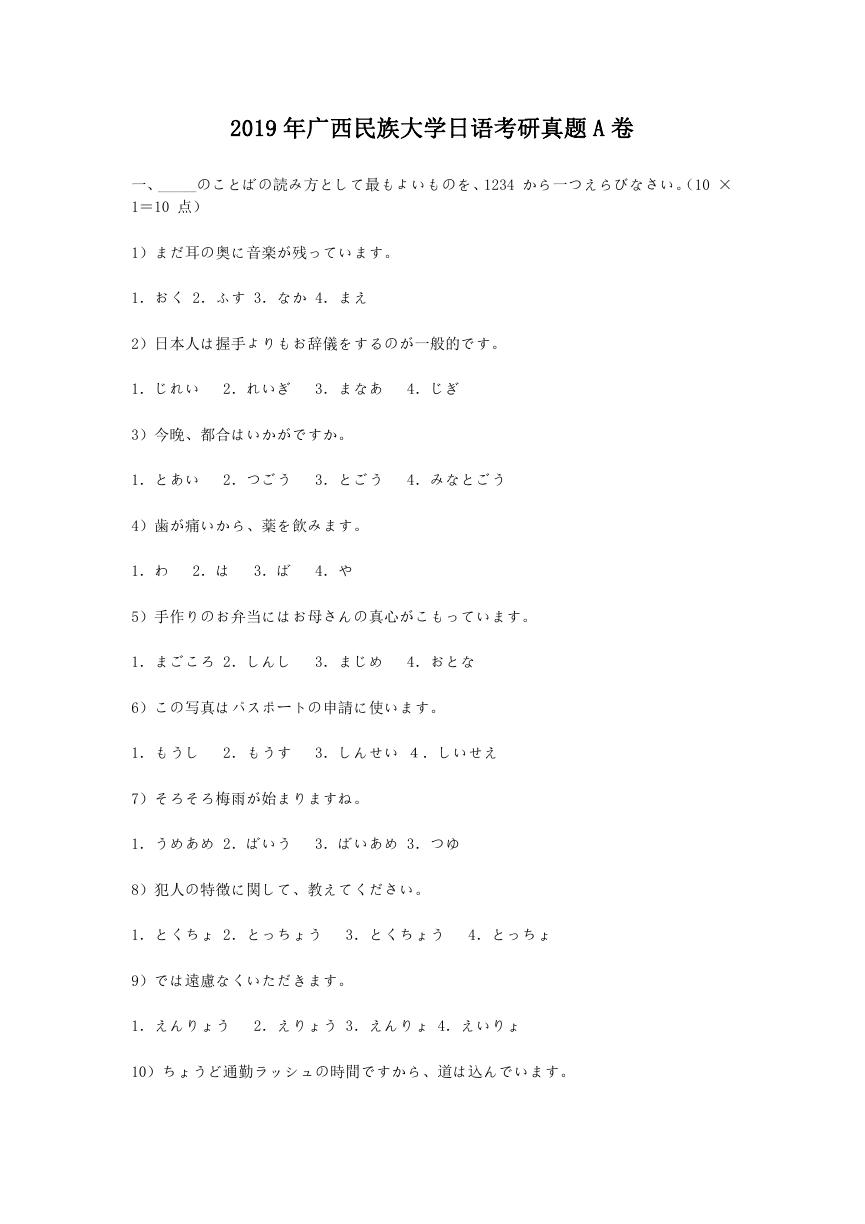

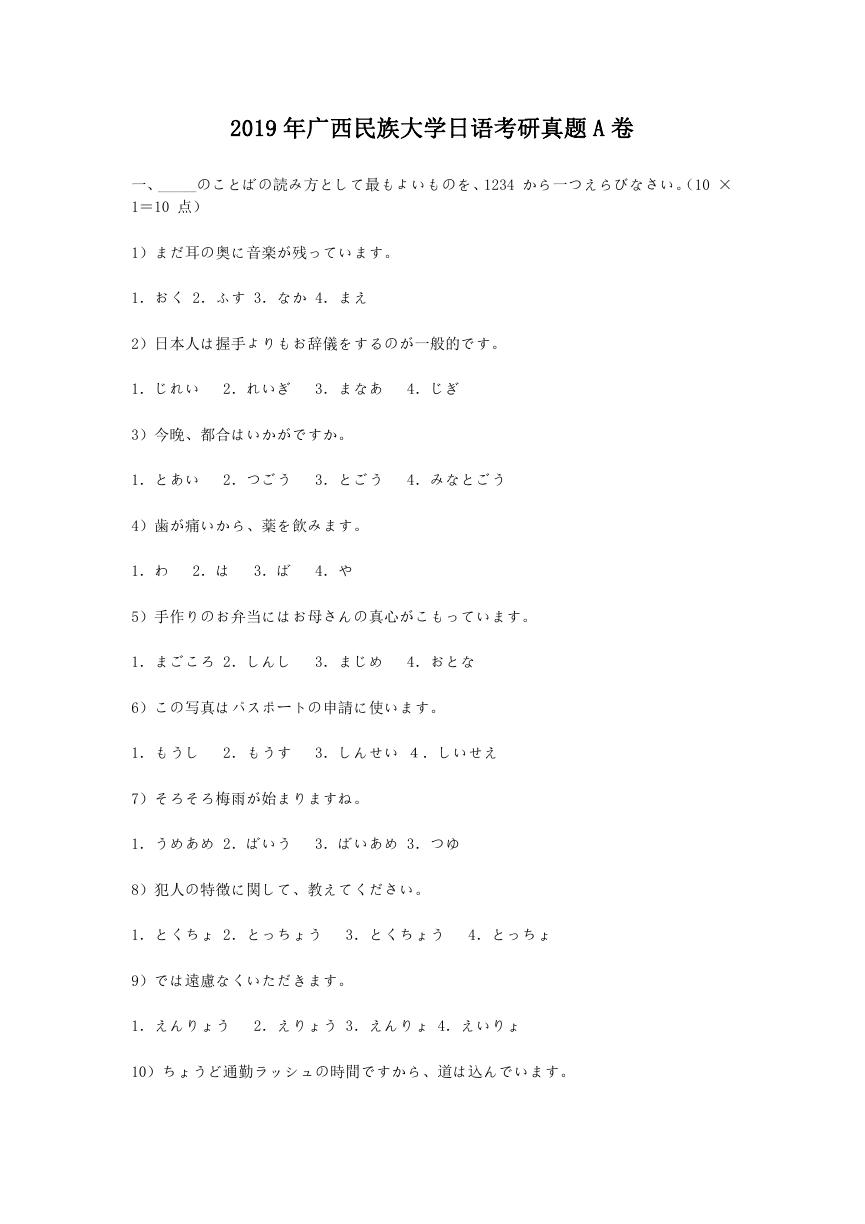

2019 年广西民族大学日语考研真题 A 卷

一、_____のことばの読み方として最もよいものを、1234 から一つえらびなさい。(10 ×

1=10 点)

1)まだ耳の奥に音楽が残っています。

1.おく 2.ふす 3.なか 4.まえ

2)日本人は握手よりもお辞儀をするのが一般的です。

1.じれい 2.れいぎ 3.まなあ 4.じぎ

3)今晩、都合はいかがですか。

1.とあい 2.つごう 3.とごう 4.みなとごう

4)歯が痛いから、薬を飲みます。

1.わ 2.は 3.ば 4.や

5)手作りのお弁当にはお母さんの真心がこもっています。

1.まごころ 2.しんし 3.まじめ 4.おとな

6)この写真はパスポートの申請に使います。

1.もうし 2.もうす 3.しんせい 4.しいせえ

7)そろそろ梅雨が始まりますね。

1.うめあめ 2.ばいう 3.ばいあめ 3.つゆ

8)犯人の特徴に関して、教えてください。

1.とくちょ 2.とっちょう 3.とくちょう 4.とっちょ

9)では遠慮なくいただきます。

1.えんりょう 2.えりょう 3.えんりょ 4.えいりょ

10)ちょうど通勤ラッシュの時間ですから、道は込んでいます。

�

1.つうき 2.つうきん 3.とうき 4.とうきん

二、_____のことばを漢字で書くとき、最もよいものを 1234 から一つえらびなさい。(10

×1=10 点)

1)約束の時間に遅れる時は、あいてに連絡するものです。

1.相手 2.相棒 3.友達 4.対象

2)やくしゃさんと一緒に写真を撮っています。

1.役者 2.俳優 3.女優 4.男優

3)生産コストを下げるのに、若い人をやといます。

1.雇い 2.用い 3.辛い 4.習い

4)正しいけいごを使う人は本当に少ないと言われています。

1.警護 2.敬語 3.契合 4.看護

5)日本には握手のしゅうかんがないんですか。

1.習慣 2.週間 3.周刊 4.終刊

6)ししゃかいはもうすぐ始まりますよ。

1.説明会 2.試写会 3.写真会 4.映画会

7)これはぶたにくではありませんか。

1.羊肉 2.魚肉 3.豚肉 4.牛肉

8)足のぐあいはいかがでしょうか。

1.具合 2.事情 3.状況 4.状態

9)来月からきゅうりょうが上がることになりました。

1.有料 2.時給 3.月給 4.給料

10)すみません、ちょっとてつだってほしいんですが。

�

1.助かって 2.救って 3.手伝って 4.助けて

三、次の文の________に入れるのに最もよいものを、1234 から一つ選びなさい。(20

×1=20 点)

1)________、スカイツリーへ行きたいんですが、道を教えてくださいませんか。

1.ちょうど

2)遠慮________食べてください。

1.しよう

3)あれは森さんが今夜________ホテルです。

2.あのう 3.いいから

2.しないで 3.する

4.だいじょうぶ

4.なくて

4.とは

2.泊まる 3.泊まっている 4.泊まった

2.では 3.でしょう

2.ことに 3.だろう 4.ことの

1.泊まって

4)このレポートは、きっと参考になる________と思います。

1.でしょう

5) あのコートの値段は分かりませんが、たぶん高い________。

1.ですか

6)無理をするから、病気になって________。

1.します

7)________の質問にお答えします。

1.先ほど

8)小林さんは今日会社を休む ________。

1.です 2.かもしれません

9)おじいさんが孫に本を読んで________。

1.あげました 2.やた

3.しました

10)お金と時間________あれば、毎日パンダを見に行きたい。

2.しまいました 3.いたん 4.しまって

2.前に 3.この先 4.以前の

3.ですか 4.でしょうが

4.いって

3.とも

1.こそ 2.さえ

11)天気予報に________、明日雨だそうです。

1.よると

12)自転車に 2 人で乗る________は危ないです。

1.から 2.で 3.に

13)上海の________大都市では、家賃が高くて大変です。

2.すると

4.の

4.では

3.しては 4.とっては

4.のに

3.では

2.遅刻しよう

2.ような 3.様子の 4.様子な

1.ようの

14)料理の本をよく読んでいる________、たぶん上手でしょう。

1.とは 2.から

15)もう遅いので、そろそろ________を思います。

1.帰ろう

16)これは中学校のテストですが、大人でも分からない________難しい問題です。

1.ほどは 2.くらい 3.くらいは 4.ほどで

17)名刺を出す時も受け取る時も両手を使う________丁寧です。

1.のに 2.ので 3.からは 4.ほうが

18)日本語の発音に少し慣れて________。

1.いきました 2.もいいです 3.きました 4.はいません

3.来よう 4.思おう

�

19)時間がありませんから、________来てください。

1.すぐに 2.それで 3.それに 4.なかなか

20)あなただけに教えてあげますから、誰________言わないでください。

1.から 2.にも 3.でも 4.まで

四、1234 の中から適当な言葉を選んで________書き入れなさい。(10×1=10 点)

1)仕事________、楊さんと会っていたんですよ。

1.で 2.の 3.は 4.が

2)ええ、こちらに転勤________なったんです。

1.で 2.を 3.に 4.は

3)私の犬が交通事故________死にました。

1.が 2.は 3.で 4.に

4)私はその店へ行く________、いつもコーヒーを飲みます。

1./ 2.と 3.は 4.に

5)いくら聞いても、何________言わないんです。

1.も 2.が 3.で 4.は

6)中国語の「名字」は、多くの場合、姓 ________名の両方を指します。

1.と 2.や 3.か 4.は

7)鈴木さんが結婚した________知っていますか。

1.こと 2.の 3.が 4.のを

8)私は日本語________教えられます。

1.に 2.の

9)世界________一番人数の多い姓は「李」で、約 1 億人いるそうです。

1. は 2.の

10)都会________の時間に追われる生活を送ることをやめます。

1.に 2.で

3.を 4.が

3.で 4.に

3.と 4.へ

五、次の文章を読んで、文章全体の内容を考えて、1234 から一つ選びなさい。(10×2=

20 点)

(一)「情報化社会」ということばは、必ずしも明確に概念化されてはいない。ごく大雑

把に、「会社的に大量の情報が準備された状態」とか「情報の生産、加工、処理、操作お

よび消費する会社機構が肥大化した状態」あるいは「物の生産よりも、情報の生産にウ

ェイトが移行した状態」、そして「情報の生産部門(第四次産業とも名づけられている)

へ大量の労働力が集中されている状態」などなど、いくつかの情報をめぐってひき起こ

された状況の変化を示すコトバだといってよいであろう。当然これらの状態は、単に一

つの状態だけが現出するのではなくして、いくつかの状態が組み合わさっている。こう

した状態のもっとも先駆的な形は、マス•メディアの発達の結果生まれたマス•コミの世

界である。しかし、マス•コミのもつ情報量を遥かに越える膨大な情報が生産されるよう

になってきたの現代である。たとえば教育関係然り、コンピューター関連企業、各種サ

ービス、医療、通信業、研究開発、弁護士、会計士などによって代表される情報産業は、

情報の生産、転達、加工、貯蔵によって利潤を獲得しようとしている。この種のいわゆ

�

る情報産業の飛躍的増大をみたのがやはり現代社会の特質である。もちろん、大量の情

報が転達されるようになった背景は、科学技術の急速な進歩による。およそ現代のよう

に情報が氾濫している状態は、戦前においては予想もできなかった。エレクトロニクス、

宇宙通信衛星などまさに日進月歩の自然科学の発達は、現代社会の様相を一変せしめる

力をもつに至ったのである。

1)この文章の内容に最も近いものを A~D の中から一つ選びなさい。

1.情報化社会と呼ばれる現代社会では生産される情報の量が膨大なものとなっている。

2.現代社会の膨大な情報はすべてマス•コミという情報産業が生産している。

3.現代のように大量の情報が生産される状態は50年以上から続いている。

4.情報化社会が生まれたのは情報が氾濫していたからである。

(二)〜安全な一人暮らしのために注意しましょう〜

〇 家に帰ってドアを開けるときに

一人暮らしをしていることがわかると危険です。まるで家族が待っているように「ただ

いま〜」と言いながらドアを開けるようにしましょう。ほかにも、ドアを開ける前にペ

ルを押し、誰かを訪ねてきたようにするのも効果があります。

〇 泥棒にあったら

もしも、室内に泥棒がいたらどうしますか?例えば、マンションでは泥棒の逃ア、また

は窓しかありません。早く泥棒が逃げられるようにし、追いかけないようにしましょう。

2)一人暮らしの人が安全のためにした方がいいことはどれか。

1.家に遅く帰るときは、家族に部屋で待っていてもらうようにする。

2.危ないときすぐ逃げられるように、逃げ道を作っておくようにする。

3.泥棒にあったら早くドアを閉めて、泥棒が逃げられないようにする。

4.家に入るときには、家の中に誰か他の人がいるふりをするようにする。

(三)今年、孫が 3 人生まれ、家族全部で 5 人になった。生まれた時は眠っていただ

けの赤ちゃんがあっという間に生えたばかりの歯を見せて笑うようになり、寝帰りを打

つようになり、四つ足で這うようになり、そのうち走り出し、話ができるようになるだ

ろう。成長という変化に喜びと驚きを感じさせられる。

�

私は今、他県で一人暮らしをする母の元に妹と交代で通っている。82 歳の母は子供の成

長とは逆に、①できることがゆっくりと減っていく。

実家へ通う途中、ベビーカーに乗った赤ちゃんを見ると、思わず笑顔になり、ふわふわ

膨らんだ真っ赤な頰っぺたに触れたくてたまらなくなる。車椅子に座るお年寄りの方を

見かけると、がんばっているなと思う。

さて、車に乗っているのは同じなのに、どこが違うのかしら。弱くて小さな赤ちゃんは

ただただかわいらしい。そういえば、他人のお世話が必要なものはかわいらしいものが

多い。人から愛される能力は生きていくうえで、すごい力になると感じてしまう。この

先、私が人様(他人)の手を借りるようになった際に、顔や体の衰えは許していただく

ことにして、②このすごい力を発揮できたら、世話してくださる人はだいぶん楽になる

んじやないかしら。

自分のことで精いっぱいの意地悪ばあざんにならないよう努力しよう。③成長と衰えを

往復しながら考えた。

(沢田久子「孫の成長、母の衰え」により、一部改)

3)①「できることがゆっくりと減っていく」とあるが、母のどういうことを言っている

か。

1.人からの愛がほしくなること。 2.孫の世話はしたくなること。

3.一人暮らしで、寂しくなること。 4.年を取って、体が衰えていること。

4)②「このすごい力」は何か。

1.人から愛される能力 2.他人の世話をする能力

3.人に手を貸す能力

4.子どもを育てる能力

5)③「成長と衰えを往復しながら」とあるが、どことどこを往復することか。

1.ベビーカーと車いす 2.人様と家族

3.孫と母 4.実家と自宅

(四)人生の最期をどのように迎えるか――。自宅で穏やかな死を迎えたいと希望して

いても、必ずしもそうなるとは限らない現実がある。認知症になって本人の意思がわか

らないまま人工透析を続けたり、看取りの段階で救急搬送されて終わりの見えない延命

治療に突入したり。そんなケースが頻発しているという。(取材・文=NHK スペシャル“人

生 100 年時代を生きる”取材班/編集=Yahoo!ニュース 特集編集部)

�

〇「透析のために生きている」

人工透析が始まると、あちこちで血圧の低下を知らせる警告音が鳴り響く。看護師が「目

を開けて。分かる?」と呼びかけても応答がない。透析はいったん中断された。この病

院には、透析中に血圧が急低下し、意識を保てなくなる「透析困難症」を抱える高齢の

患者が多い。

透析は血液の老廃物などを取り除く治療で、患者が生きていくためには欠かせない。以

前は透析困難症が起こると、それ以上の治療は断念していた。しかし、医療技術が進歩

し、衰弱した 80 代、90 代の患者でも昇圧剤などで血圧をコントロールしながら透析を

続ける高齢の患者もいる。治療を続けているうちに認知症が進行し、透析を続けるかど

うかなど本人の意思を確認できなくなってしまうことが課題だという。

舩越医師は現場のジレンマを打ち明ける。「医療技術の進歩で、状態の悪い方の透析を継

続することになりました。しかし、透析のために生きているというか、生かされている

ような状況になってしまう」

〇「延命か、自然な死か」

救急医療の現場も新たな悩みに直面している。80、90 代の高齢者が次々と運ばれてきて

いるのだ。衰弱した高齢者の場合、一度、人工呼吸器を取り付けると、意識の戻らぬま

ま延命治療が続くことが多いという。「延命か、自然な死か」、家族にも迫られる重い選

択。

京都府立医科大学の松山匡医師は、救急搬送された全国約 87 万 7000 人の高齢者につ

いて、院外心停止の状況を分析したところ、85 歳以上の高齢者でいったん心肺停止にな

った後に人工呼吸器などを外して退院できる確率はわずか 0.5%だった。

〇延命治療「希望しない」が 7 割

100 歳以上の人口は急激に増え続けている。2018 年時点で約7万人。国立社会保障・人口

問題研究所の将来推計人口によると、7年後の 2025 年には倍近い 13 万 3000 人、2050

年には、53 万

2000 人に達する。

「人生 100 年時代」を迎える中で、延命治療とどのように向き合うべきか。

厚生労働省の意識調査では、末期がんとなった場合に希望する治療方針で、「胃ろう」「人

工呼吸器」などの延命治療を「希望しない」と答えた人は7割近くに達している。

同省が今年 3 月に改定した終末期医療のガイドラインには、「ACP(アドバンス・ケア・プ

ランニング)の推進」が盛り込まれている。患者本人が事前に最期の医療を選ぶ際、医

�

師や介護スタッフなど第三者が積極的に関わるという内容だ。リーフレットを見せなが

ら説明する門阪庄三医師門阪医師はこう話す。「終末期には患者や家族の心は揺れ動く。

死の直前だけの短いスパンで『一度決めたから決定』ではなく、何度も気持ちを確かめ

ることが重要です。その方がどのような人生を歩んできたのか、人生観、死生観を尊重

しながら、長期的な視点に立って最善の選択をさぐる姿勢が大切なのです。」

6)「人生の最期」という言葉があるが、全文を理解した上で最も相応しい意味を選びな

さい。

1.年がとって、だんだん老死すること

2.病弱で自立できない人生最期の時期

3.末期ガンで死ぬ時

4.人生の難しい期間

7)「透析はいったん中断された」というのはなぜ?

1. 知らせる警告音が鳴り響くから

3. 病人が苦しい様子を見せたから

2. 「透析困難症」がおこったから

4. 病人からの強い要望だから

8)人工透析を受けた高齢者患者に相応しいものを選びなさい。

1.透析のために生きているというか、生かされているような状況になってしまう

2.血圧が急低下し、意識を保てなくなる「透析困難症」を抱える高齢の患者が多い

3.認知症患者に透析を続けるかどうかなど本人の意思を確認できなくなってしまう

4.以上の三項目は全部相応しい

9)『「延命か、自然な死か」は家族にも重い選択』に関わる内容はどれが正しいのか?

1.人工呼吸器を取り付けると、意識の戻れるまま延命治療が続くことが多い

2.心肺停止になった後に人工呼吸器などを外して退院できる確率はわずか 0.5%

3.「人工呼吸器」などの延命治療を「希望してほしい」と答えた人は7割近く

4.治療を続けるかどうかは本人の意思を確認できるのに確認しない

10)終末期医療のガイドラインによれば、どんなやり方が正しいのかを選びなさい。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc