中国科技论文在线

http://www.paper.edu.cn

悬吊式起重机的控制与仿真

聂学俊*

(北京工商大学材料与机械工程学院,北京 100048)

5 摘要:起重机械是一种广泛应用的物料搬运机械。本文以悬吊式起重机为例,分析了起重机

的数学特性,重点考察了起重机在不同工作状态下的工作性能,结合控制系统理论,应用

MATLAB/SIMULINK 工具建立起系统不同工况下的仿真模型,并对起重机钢丝绳的偏摆情

况进行了分析,提出了减少或消除钢丝绳偏摆现象的控制方案,为起重机械控制系统的改进

提出了一种思路。

关键词:起重机械;数学模型;偏摆角;控制

中图分类号:TH215

10

Control and Simulation of suspension crane

15

20

25

NIE Xuejun

(school of materials and mechanical engineering,Beijing Technology and Business University,

Beijing 100048)

Abstract: Crane is a kind of machinery widely used for material handling. In this paper, taking

suspended crane for study, its mathematical characteristics was analyzed, and its performances

were discussed in different working conditions. Combined with control

theory, using

MATLAB/SIMULINK tools, the simulation models of the system were established under

different operating conditions, and the swing situation of wire rope has carried on, a control

scheme was proposed to reduce or eliminate the wire rope swing phenomenon, which have the

practical reference value for the crane control system improvement.

Key words: hoisting machinery; mathematical model; swing angle; control

0 引言

起重机械是现代经济建设中改善物料搬运条件,实现生产过程自动化、机械化,提高劳

动生产率不可缺少的物流运输设备[1]。起重机械是一种空间运输设备,其通过起重吊钩或其

30

它取物装置起升或起升加移动重物[2]。当起重机起升机构抓举物料在空中移动时,希望物料

的空间摆动愈小愈好。这样一是利于物料的准确吊装,二是保证吊装场地操作工人的安全。

本文以工厂企业中最常用的悬吊式起重机为例,建立起起重机的数学模型,得到起重机起重

物在垂直方向的偏摆角与起重机小车驱动力之间的关系,分析了起重机在启动、稳定工作和

停止时起重物在垂直方向的偏摆情况;并且以起重机小车在稳定工作时为例,提出了减少或

35

消除起重物在垂直方向的偏摆现象的控制方案,对于提高起重机吊装的准确性有较大的帮

助。

1 悬吊式起重机的数学模型

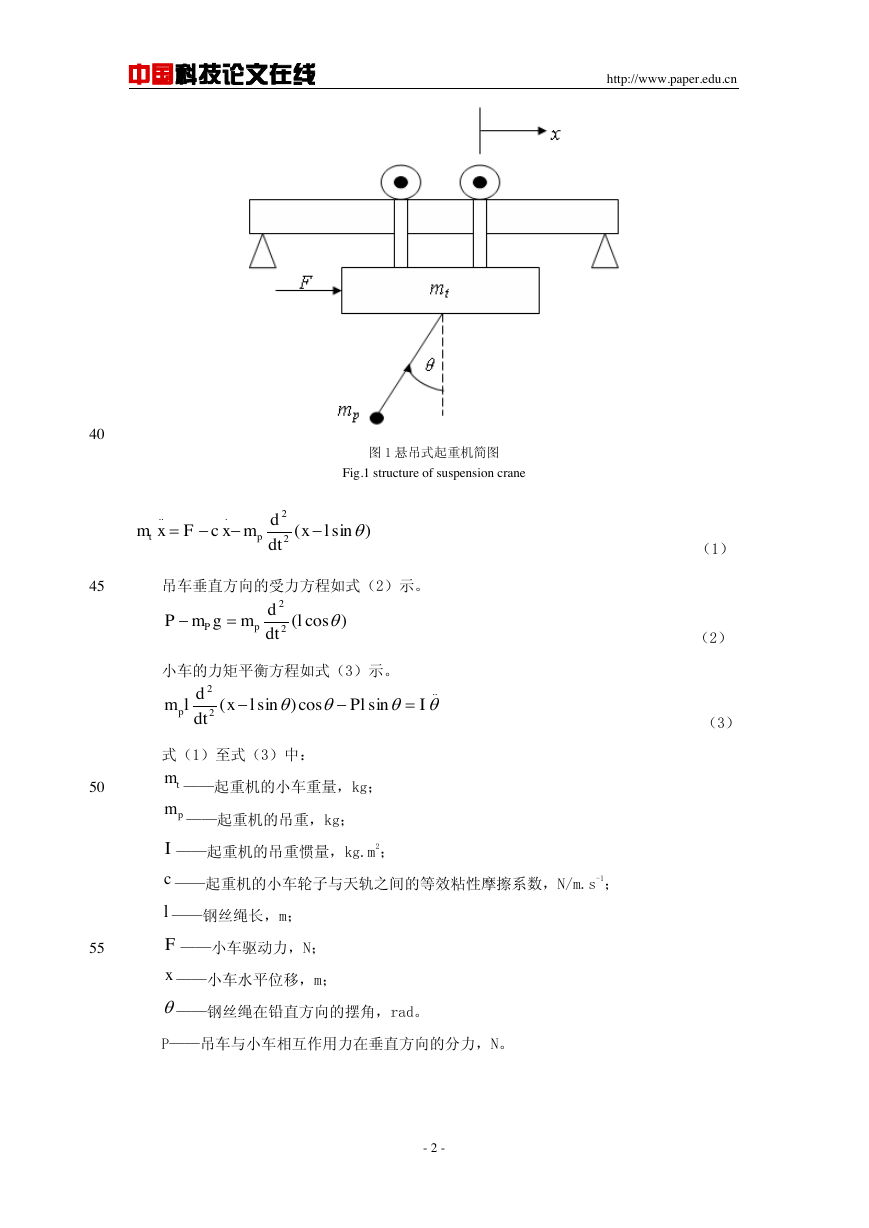

悬吊式起重机结构简图如图 1 所示[3]。由受力分析可得以下力(力矩)平衡方程。

小车水平方向的受力方程如式(1)示。

作者简介:聂学俊(1965-),女,副教授,主要研究方向:先进制造技术与过程控制. E-mail:

niexj@th.btbu.edu.cn

- 1 -

�

中国科技论文在线

http://www.paper.edu.cn

40

图 1 悬吊式起重机简图

Fig.1 structure of suspension crane

45

吊车垂直方向的受力方程如式(2)示。

(1)

(2)

小车的力矩平衡方程如式(3)示。

式(1)至式(3)中:

50

——起重机的小车重量,kg;

——起重机的吊重,kg;

——起重机的吊重惯量,kg.m2;

(3)

——起重机的小车轮子与天轨之间的等效粘性摩擦系数,N/m.s-1;

——钢丝绳长,m;

55

——小车驱动力,N;

——小车水平位移,m;

——钢丝绳在铅直方向的摆角,rad。

P——吊车与小车相互作用力在垂直方向的分力,N。

- 2 -

)sin(22...lxdtdmxcFxmpt)cos(22ldtdmgmPpP..22sincos)sin(IPllxdtdlmptmpmIclFx�

中国科技论文在线

http://www.paper.edu.cn

式(1)至式(3)均为非线性方程,需要进行线性化处理。将三式在

处进行线性

60

化处理,再进行拉氏变换后,整理得到:以小车的水平驱动力为输入量,钢丝绳在垂直方向

的摆动角为输出量的系统传递函数如式(4)示。

如已知某起重机结构参数如下:

,

,

,

65

求得该起重机系统传递函数如式(5)示。

(4)

,

下面就以式(5)为基础,对起重机钢丝绳在垂直方向的偏摆角与小车驱动力的关系进

行分析,提出降低或消除钢丝绳在垂直方向的偏摆现象的措施,以便于起重机控制系统的改

(5)

进。

70

2 悬吊式起重机的控制系统仿真及分析

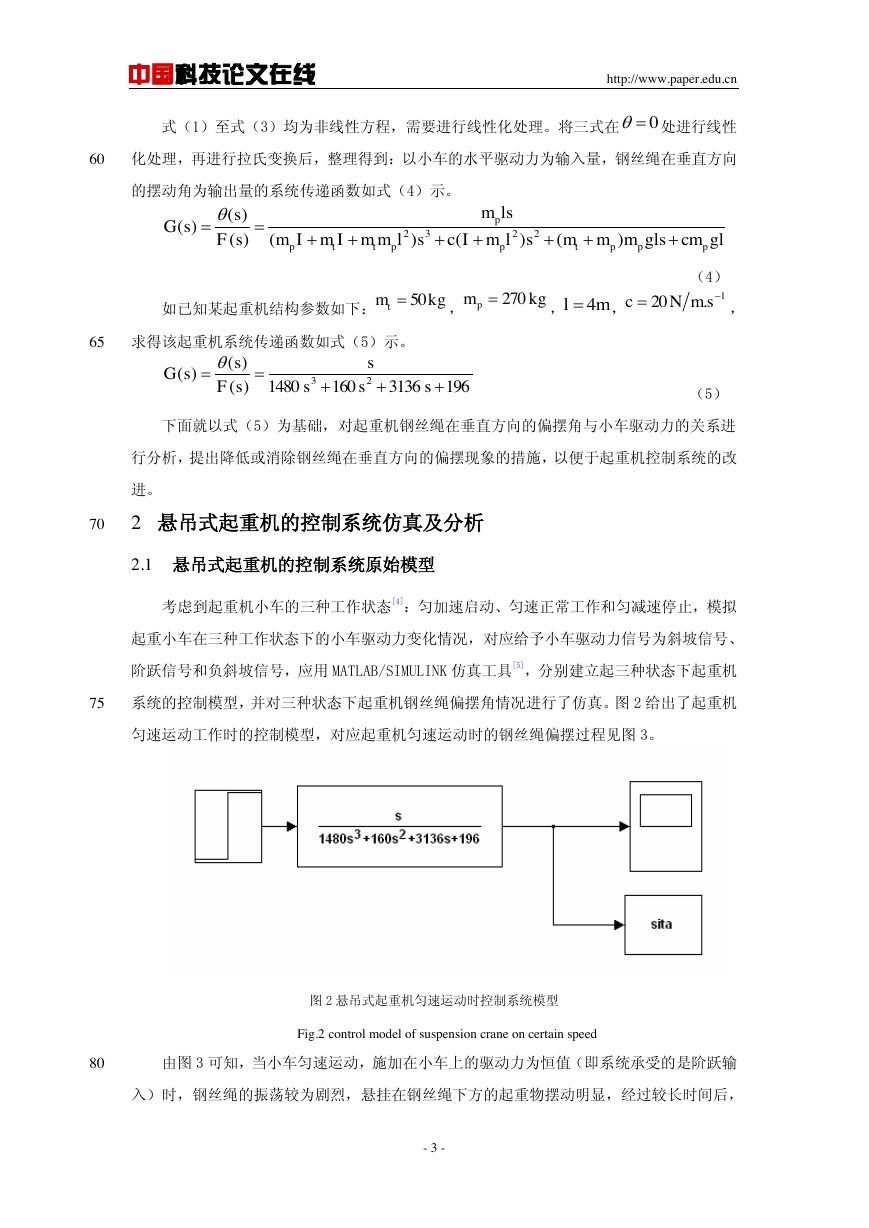

2.1 悬吊式起重机的控制系统原始模型

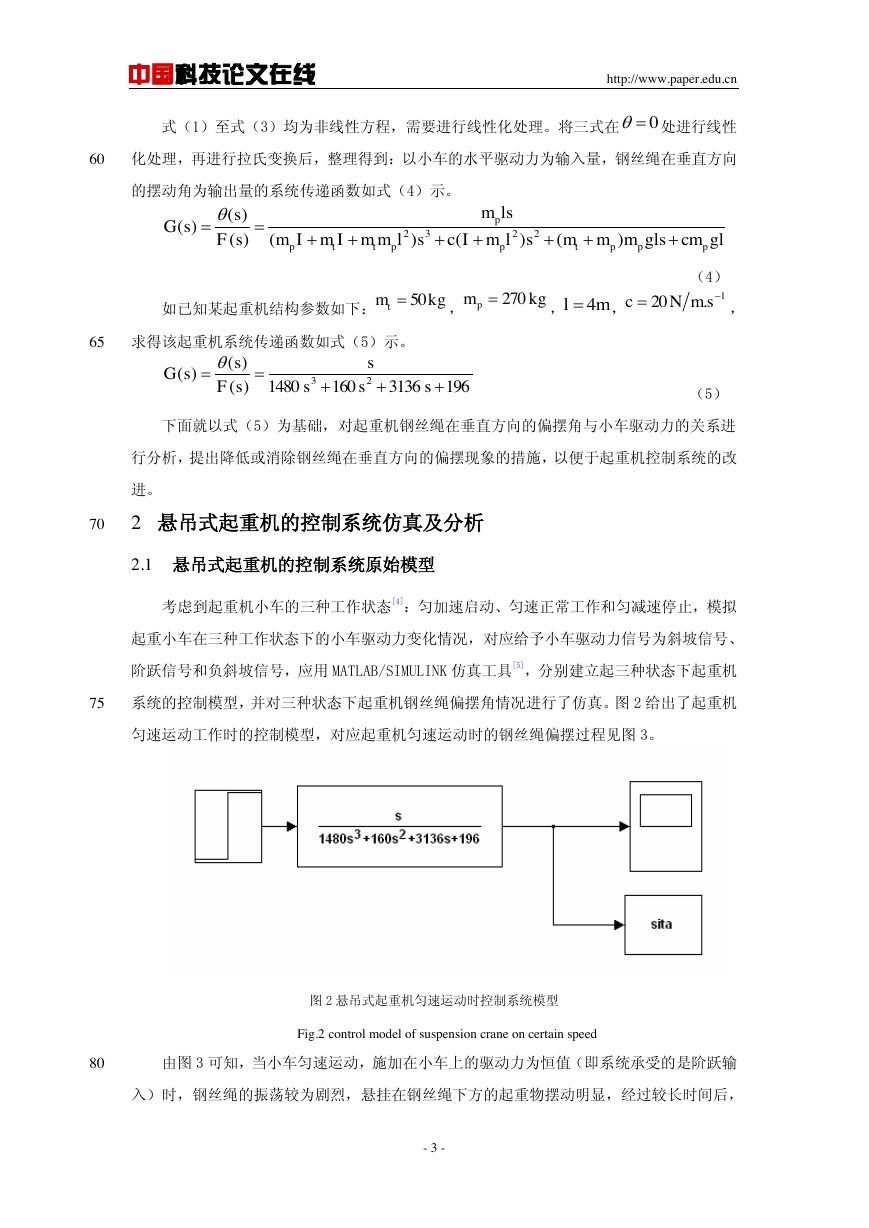

考虑到起重机小车的三种工作状态[4]:匀加速启动、匀速正常工作和匀减速停止,模拟

起重小车在三种工作状态下的小车驱动力变化情况,对应给予小车驱动力信号为斜坡信号、

阶跃信号和负斜坡信号,应用 MATLAB/SIMULINK 仿真工具[5],分别建立起三种状态下起重机

75

系统的控制模型,并对三种状态下起重机钢丝绳偏摆角情况进行了仿真。图 2 给出了起重机

匀速运动工作时的控制模型,对应起重机匀速运动时的钢丝绳偏摆过程见图 3。

图 2 悬吊式起重机匀速运动时控制系统模型

Fig.2 control model of suspension crane on certain speed

80

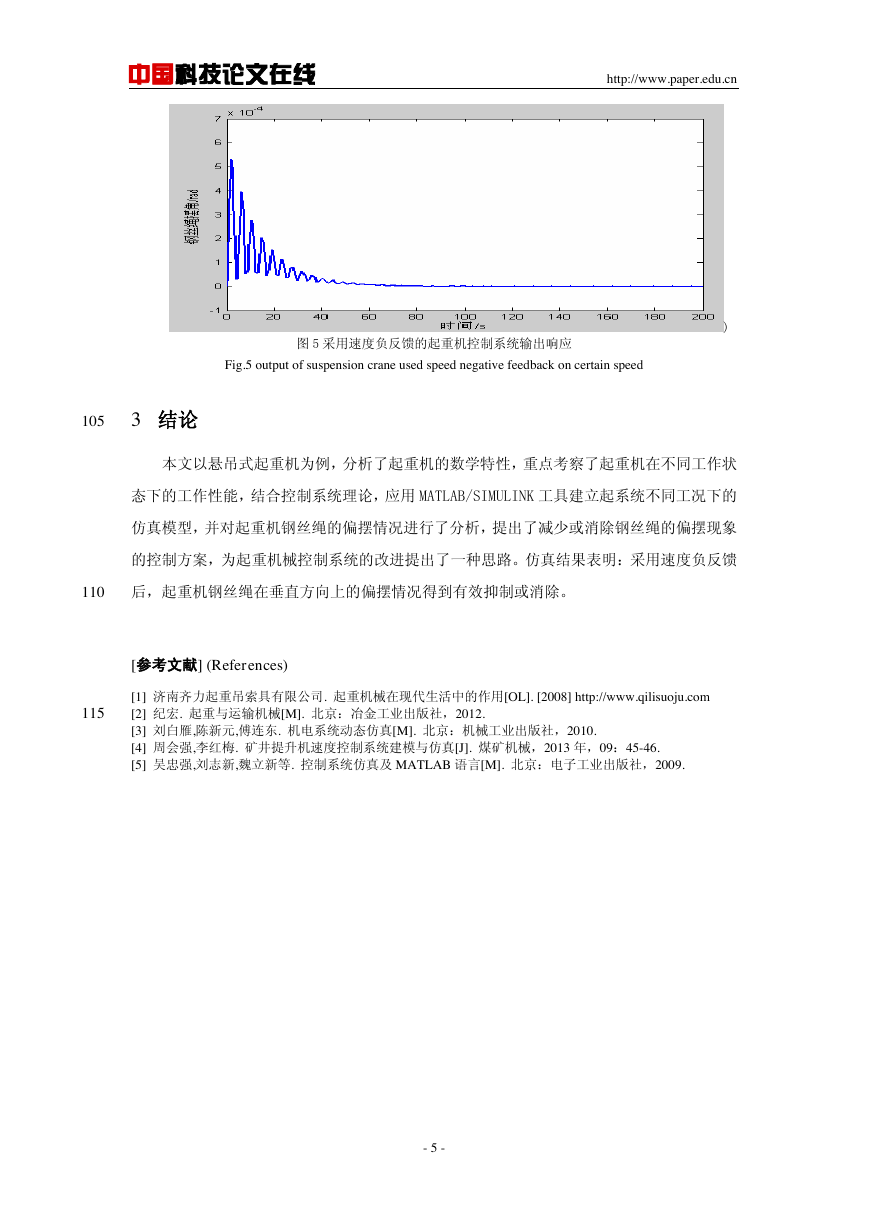

由图 3 可知,当小车匀速运动,施加在小车上的驱动力为恒值(即系统承受的是阶跃输

入)时,钢丝绳的振荡较为剧烈,悬挂在钢丝绳下方的起重物摆动明显,经过较长时间后,

- 3 -

0glcmglsmmmslmIcslmmImImlsmsFssGppptppttpp)()()()()()(2232kgmt50kgmp270ml41.20smNc19631361601480)()()(23sssssFssG�

中国科技论文在线

http://www.paper.edu.cn

钢丝绳回复到垂直位置,悬挂在钢丝绳下方的起重物停止摆动;同理,经过仿真结果知道:

当起重小车匀加速启动时,钢丝绳持续偏摆,偏摆角增大。当起重小车匀减速停止时,钢丝

绳从最大偏摆角逐渐恢复至平衡位置。

85

图 3 悬吊式起重机匀速运动时控制系统输出响应

Fig.3 control system’s output of suspension crane on certain speed

90

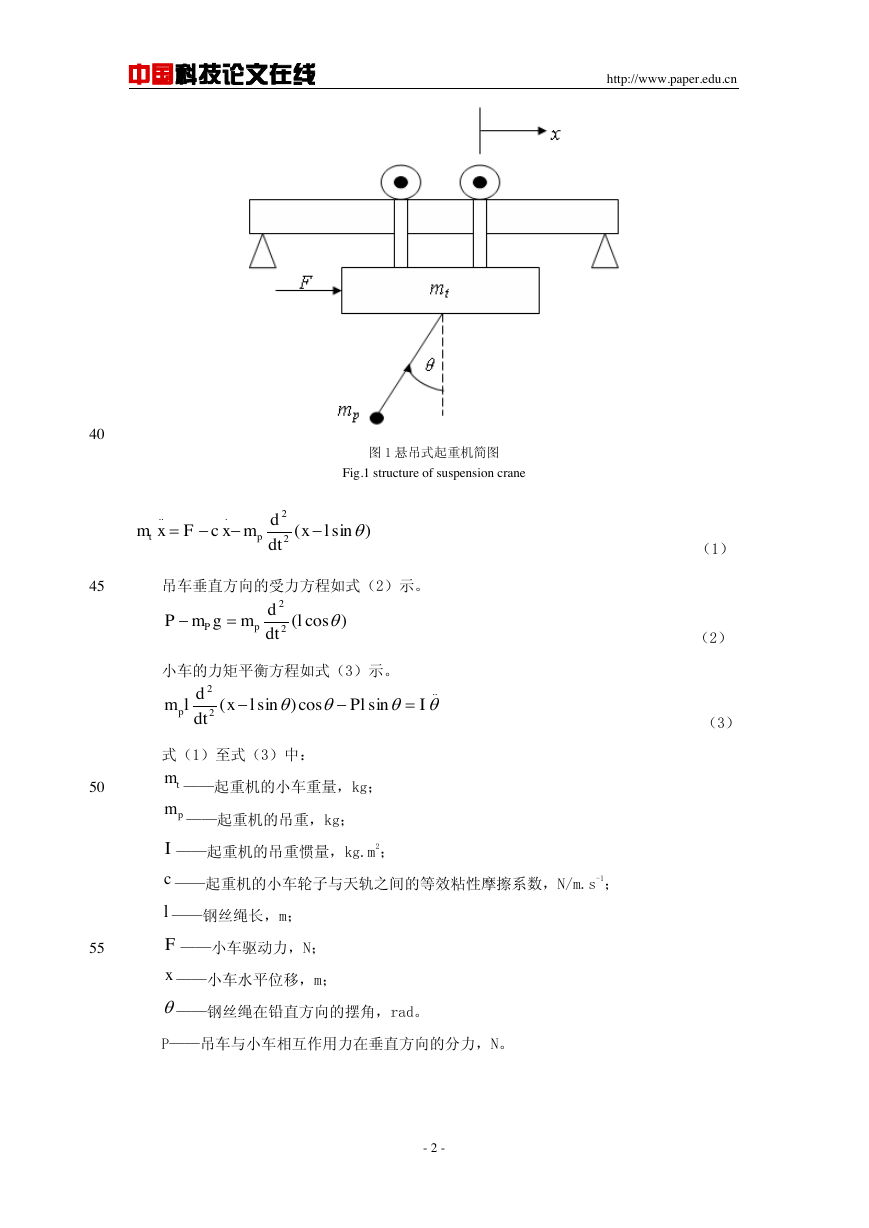

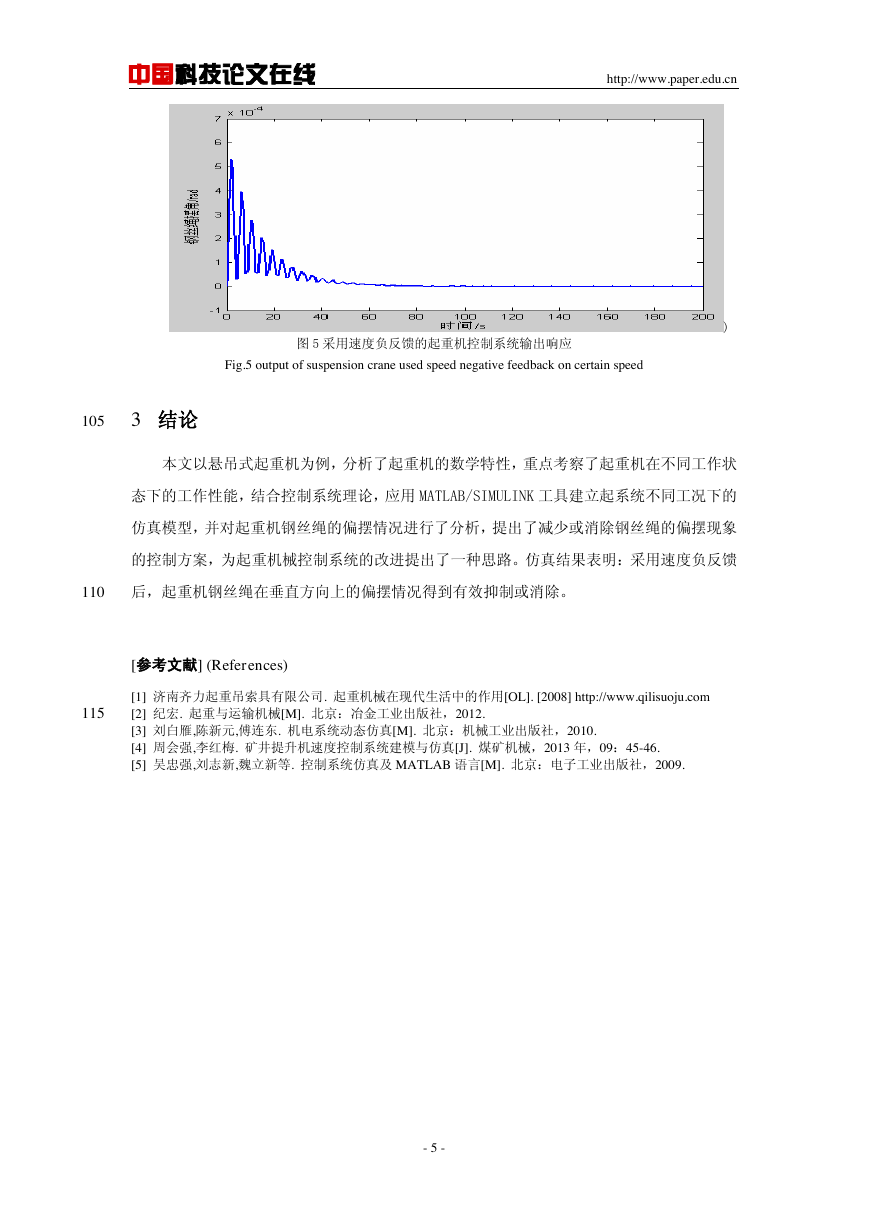

2.2 采用速度负反馈的悬吊式起重机的控制系统仿真

在起重机正常工作时,为了减少钢丝绳的振荡,使悬挂在钢丝绳下方的起重物摆动量小,

而且很快停止摆动,在原系统中,引入速度负反馈,建立仿真模型,得到起重机钢丝绳偏摆

角曲线,具体如图 4 和图 5 示。由图 5 可知,采用速度负反馈后,在起重机控制系统输入不

变条件下,钢丝绳的振荡衰减较快(在 40 秒时已趋于平衡),当微分增益越大时,减少钢

95

丝绳偏摆现象效果更明显。这说明悬挂在钢丝绳下方的起重物仅受到微小摆动并迅速停止摆

动,这对起重物的准确吊装是十分有利的。

100

Fig.4 control model of suspension crane used speed negative feedback on certain speed

图 4 采用速度负反馈的起重机匀速运动时控制模型

- 4 -

�

中国科技论文在线

http://www.paper.edu.cn

图 5 采用速度负反馈的起重机控制系统输出响应

Fig.5 output of suspension crane used speed negative feedback on certain speed

)

105

3 结论

本文以悬吊式起重机为例,分析了起重机的数学特性,重点考察了起重机在不同工作状

态下的工作性能,结合控制系统理论,应用 MATLAB/SIMULINK 工具建立起系统不同工况下的

仿真模型,并对起重机钢丝绳的偏摆情况进行了分析,提出了减少或消除钢丝绳的偏摆现象

的控制方案,为起重机械控制系统的改进提出了一种思路。仿真结果表明:采用速度负反馈

110

后,起重机钢丝绳在垂直方向上的偏摆情况得到有效抑制或消除。

[参考文献] (References)

115

[1] 济南齐力起重吊索具有限公司. 起重机械在现代生活中的作用[OL]. [2008] http://www.qilisuoju.com

[2] 纪宏. 起重与运输机械[M]. 北京:冶金工业出版社,2012.

[3] 刘白雁,陈新元,傅连东. 机电系统动态仿真[M]. 北京:机械工业出版社,2010.

[4] 周会强,李红梅. 矿井提升机速度控制系统建模与仿真[J]. 煤矿机械,2013 年,09:45-46.

[5] 吴忠强,刘志新,魏立新等. 控制系统仿真及 MATLAB 语言[M]. 北京:电子工业出版社,2009.

- 5 -

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc