2006 年广东广州普通高中会考地理真题及答案

本试卷分第一部分(选择题)和第二部分(非选择题);第一部分 1 至 7 页,第二部

分 8 至 10 页,满分 100 分。考试时间 90 分钟。

注意事项:

1.答卷前,考生务必用黑色字迹钢笔或签字笔将自己的姓名、测试证号填写在答题卡

上,填写考场试室号、座位号,用 ZB 铅笔把对应这两个号码的标号涂黑。

2.选择题每小题选出答案后,用 ZB 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需

改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号;不能答在试题卷上。

3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区

域内的相应位置上:如需改动,先划掉原来的答案,然后写上新的答案;不准使用铅笔和

涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

4.考生必须保持答题卡的整洁,考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回。

第一部分选择题(共 80 分)

一、选择题

(本大题共 40 小题,每小题 2 分,共 80 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项

是最符合题目要求的。)

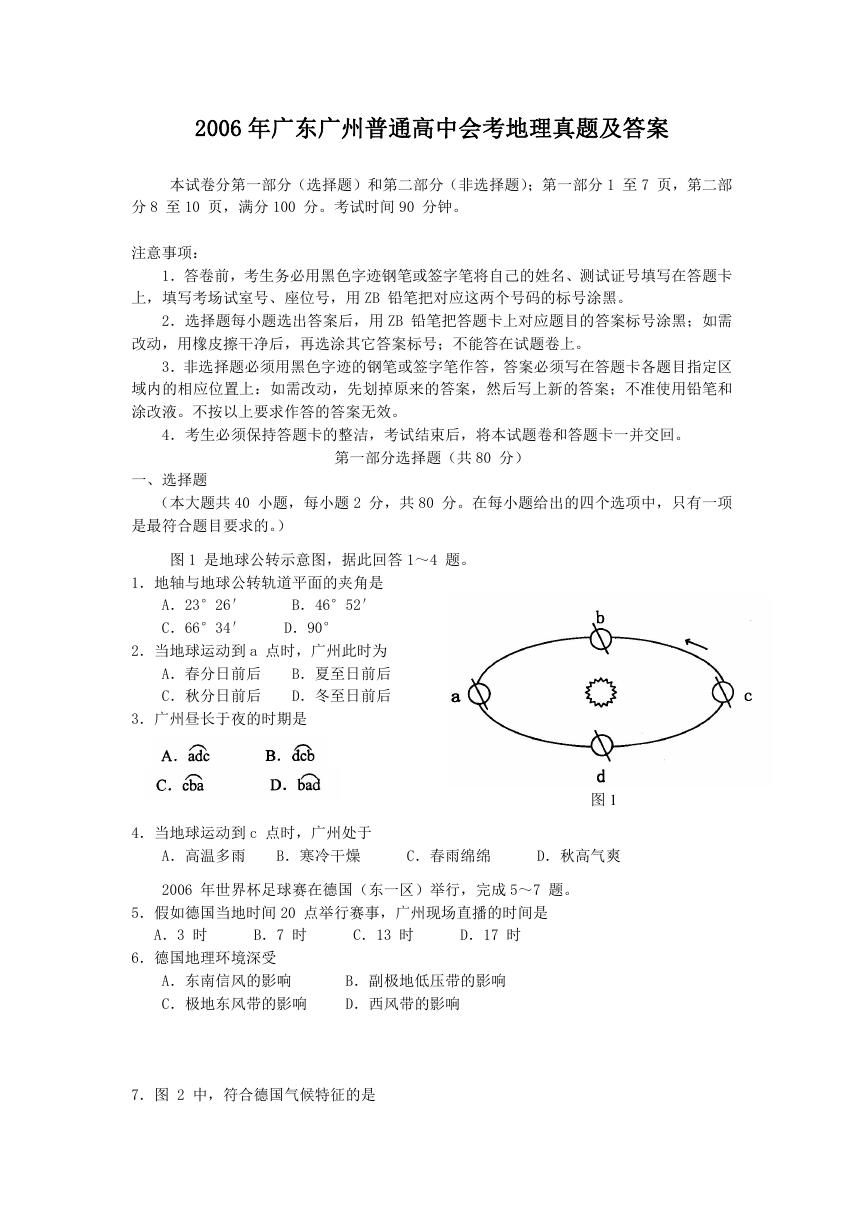

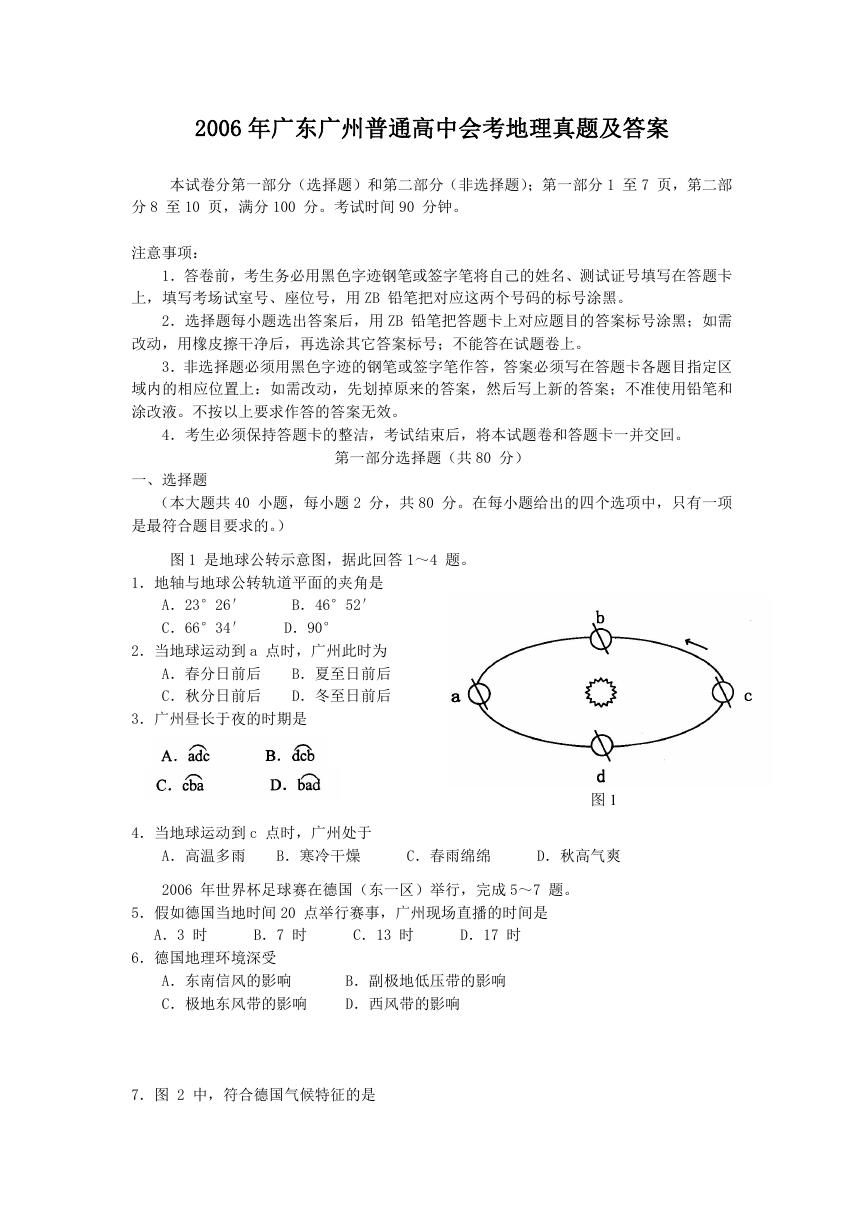

图 1 是地球公转示意图,据此回答 1~4 题。

1.地轴与地球公转轨道平面的夹角是

A.23°26′

C.66°34′

B.46°52′

D.90°

2.当地球运动到 a 点时,广州此时为

B.夏至日前后

D.冬至日前后

A.春分日前后

C.秋分日前后

3.广州昼长于夜的时期是

图 1

4.当地球运动到 c 点时,广州处于

A.高温多雨

B.寒冷干燥

C.春雨绵绵

D.秋高气爽

2006 年世界杯足球赛在德国(东一区)举行,完成 5~7 题。

5.假如德国当地时间 20 点举行赛事,广州现场直播的时间是

A.3 时

B.7 时

C.13 时

D.17 时

6.德国地理环境深受

A.东南信风的影响

C.极地东风带的影响

B.副极地低压带的影响

D.西风带的影响

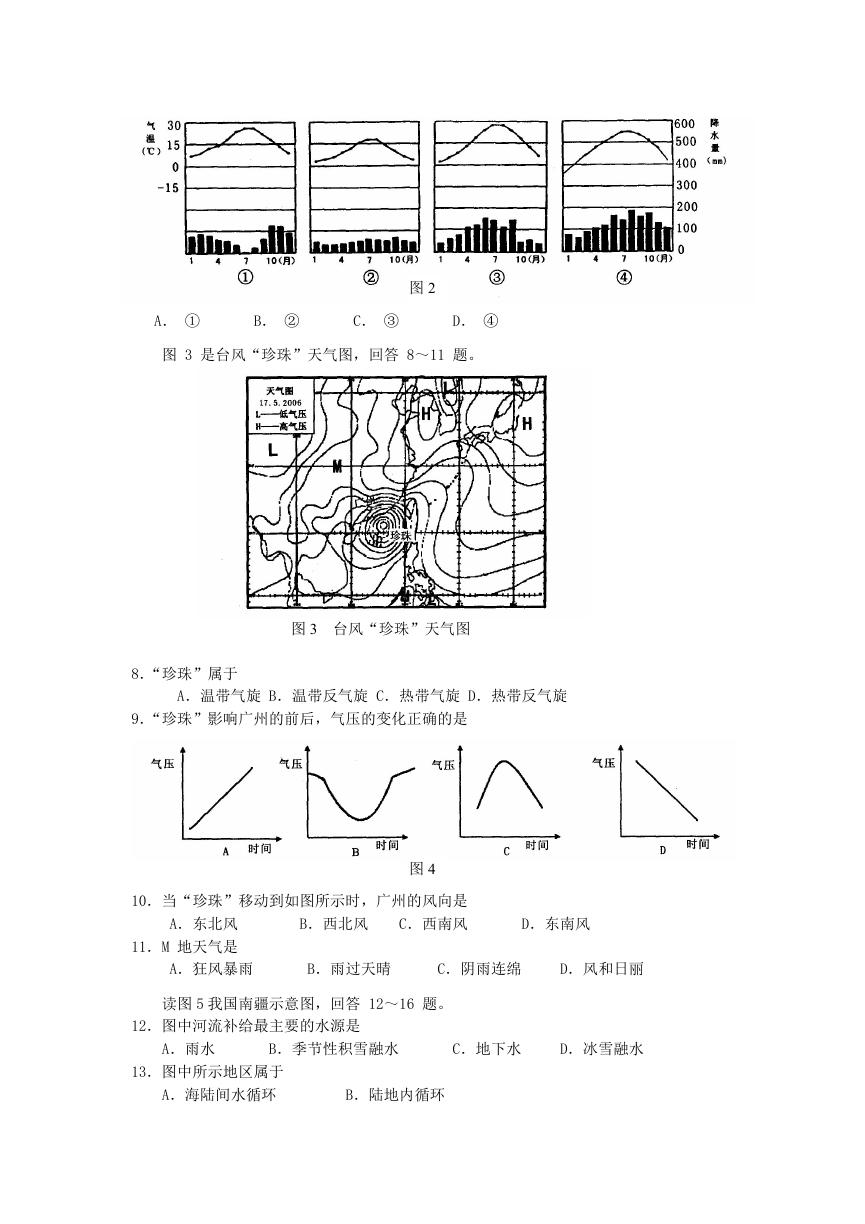

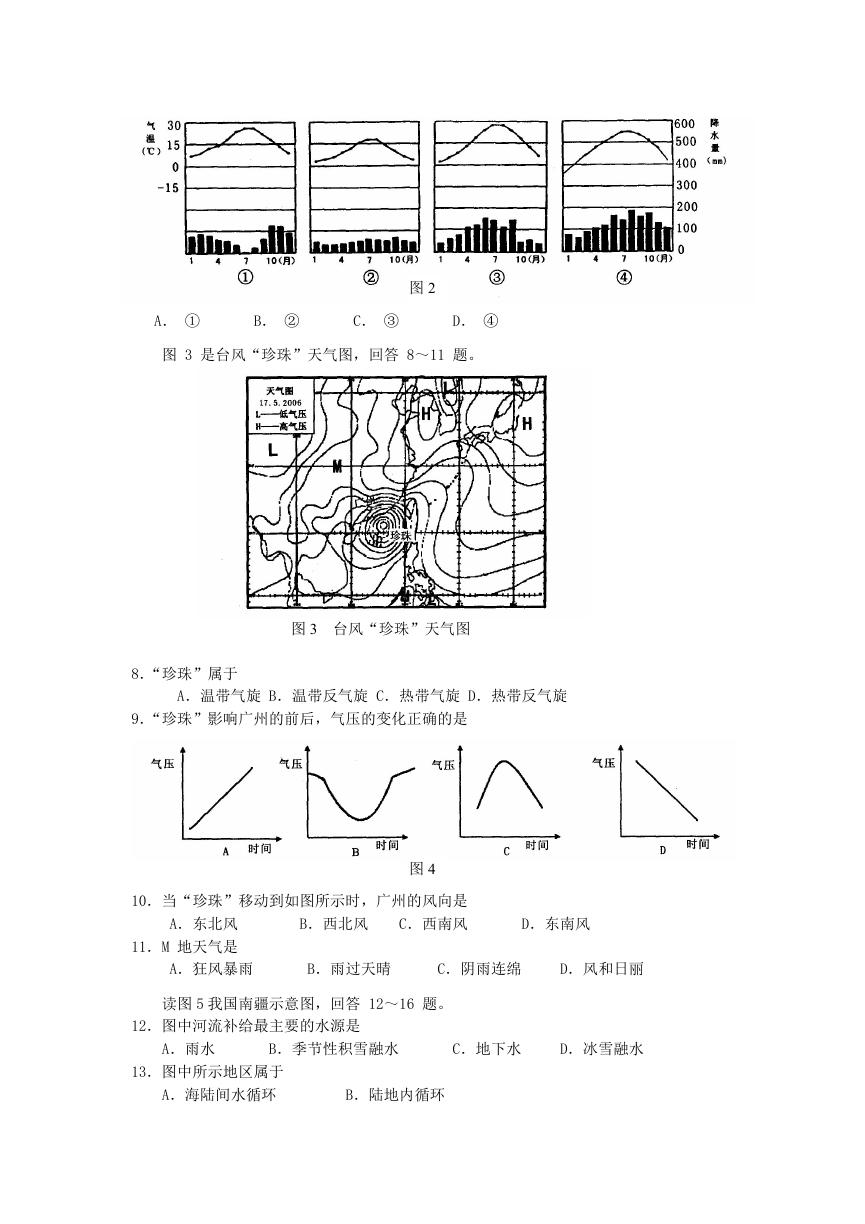

7.图 2 中,符合德国气候特征的是

�

图 2

A. ①

B. ②

C. ③

D. ④

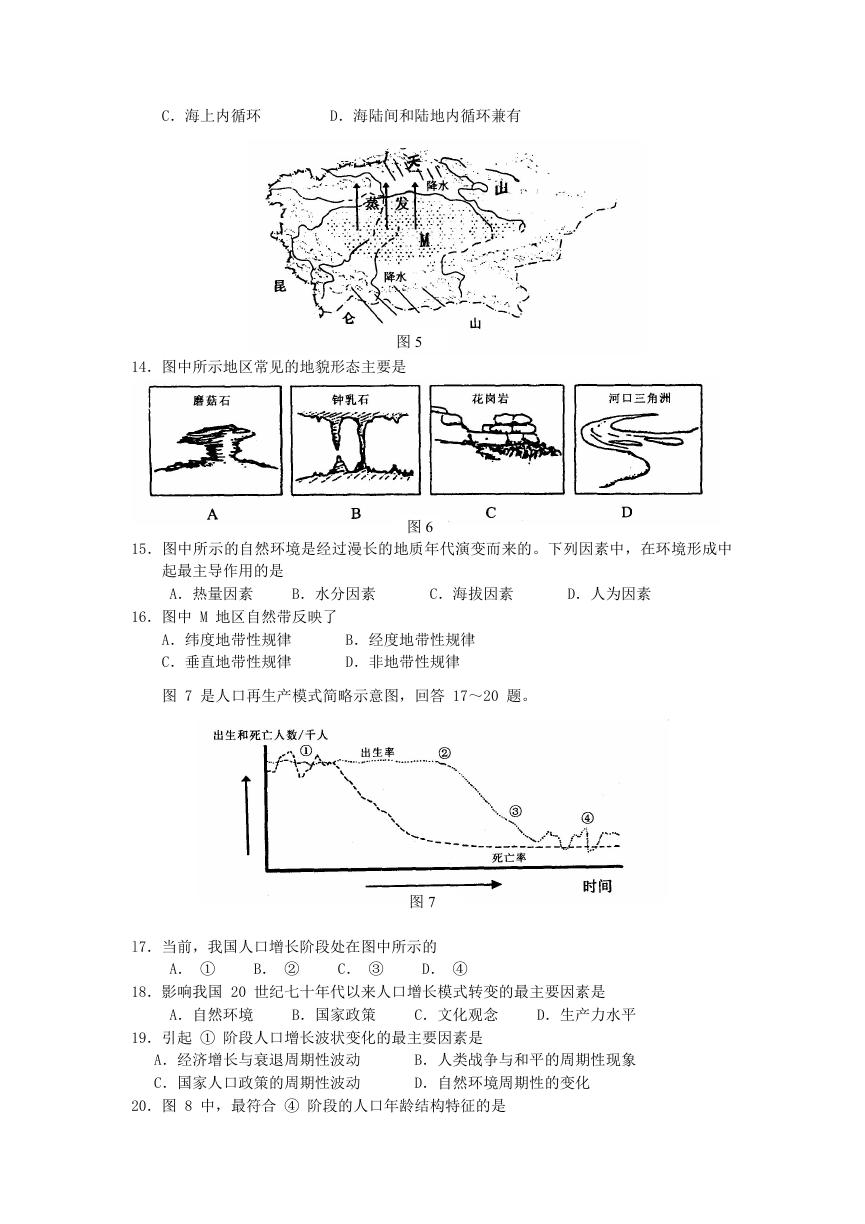

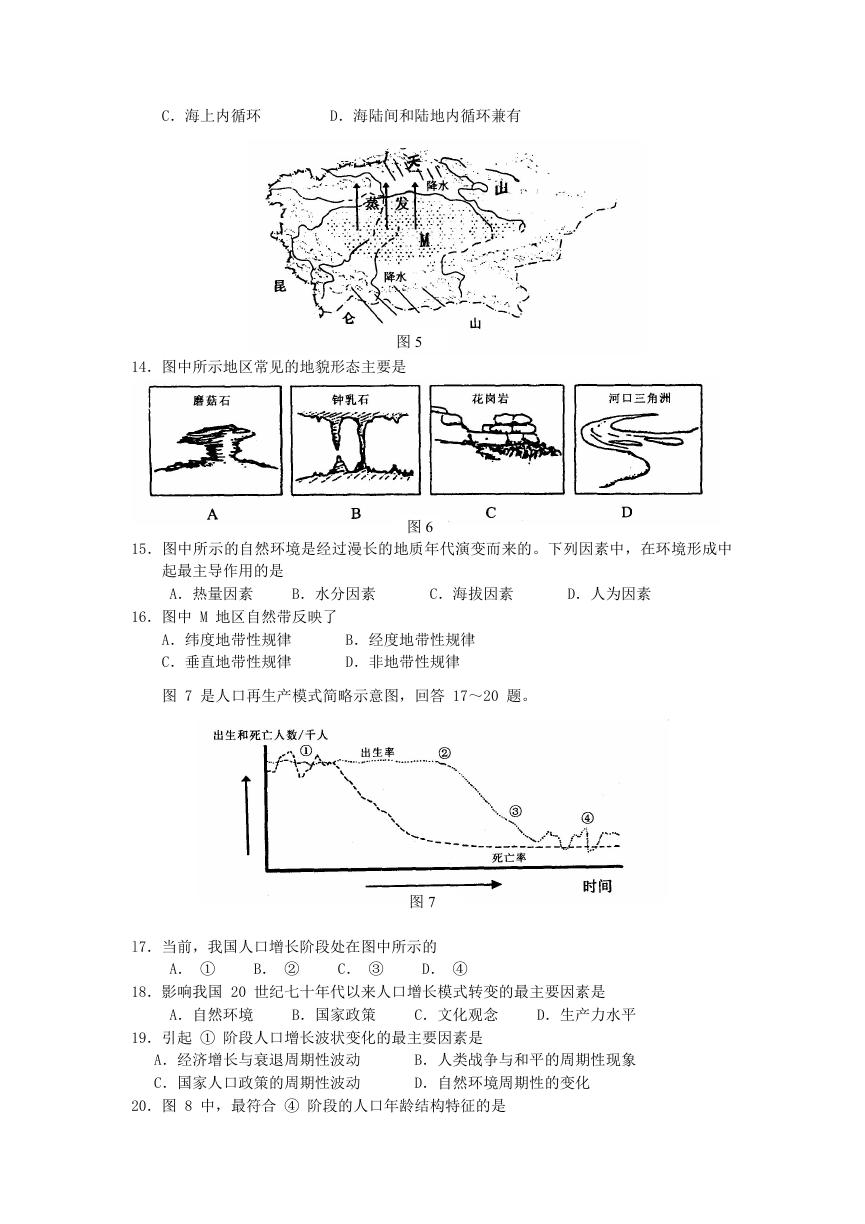

图 3 是台风“珍珠”天气图,回答 8~11 题。

图 3 台风“珍珠”天气图

8.“珍珠”属于

A.温带气旋 B.温带反气旋 C.热带气旋 D.热带反气旋

9.“珍珠”影响广州的前后,气压的变化正确的是

图 4

10.当“珍珠”移动到如图所示时,广州的风向是

C.西南风

B.西北风

A.东北风

11.M 地天气是

D.东南风

A.狂风暴雨

B.雨过天晴

C.阴雨连绵

D.风和日丽

读图 5 我国南疆示意图,回答 12~16 题。

12.图中河流补给最主要的水源是

A.雨水

B.季节性积雪融水

C.地下水

D.冰雪融水

13.图中所示地区属于

A.海陆间水循环

B.陆地内循环

�

C.海上内循环

D.海陆间和陆地内循环兼有

14.图中所示地区常见的地貌形态主要是

图 5

15.图中所示的自然环境是经过漫长的地质年代演变而来的。下列因素中,在环境形成中

起最主导作用的是

A.热量因素

B.水分因素

C.海拔因素

D.人为因素

图 6

16.图中 M 地区自然带反映了

A.纬度地带性规律

C.垂直地带性规律

B.经度地带性规律

D.非地带性规律

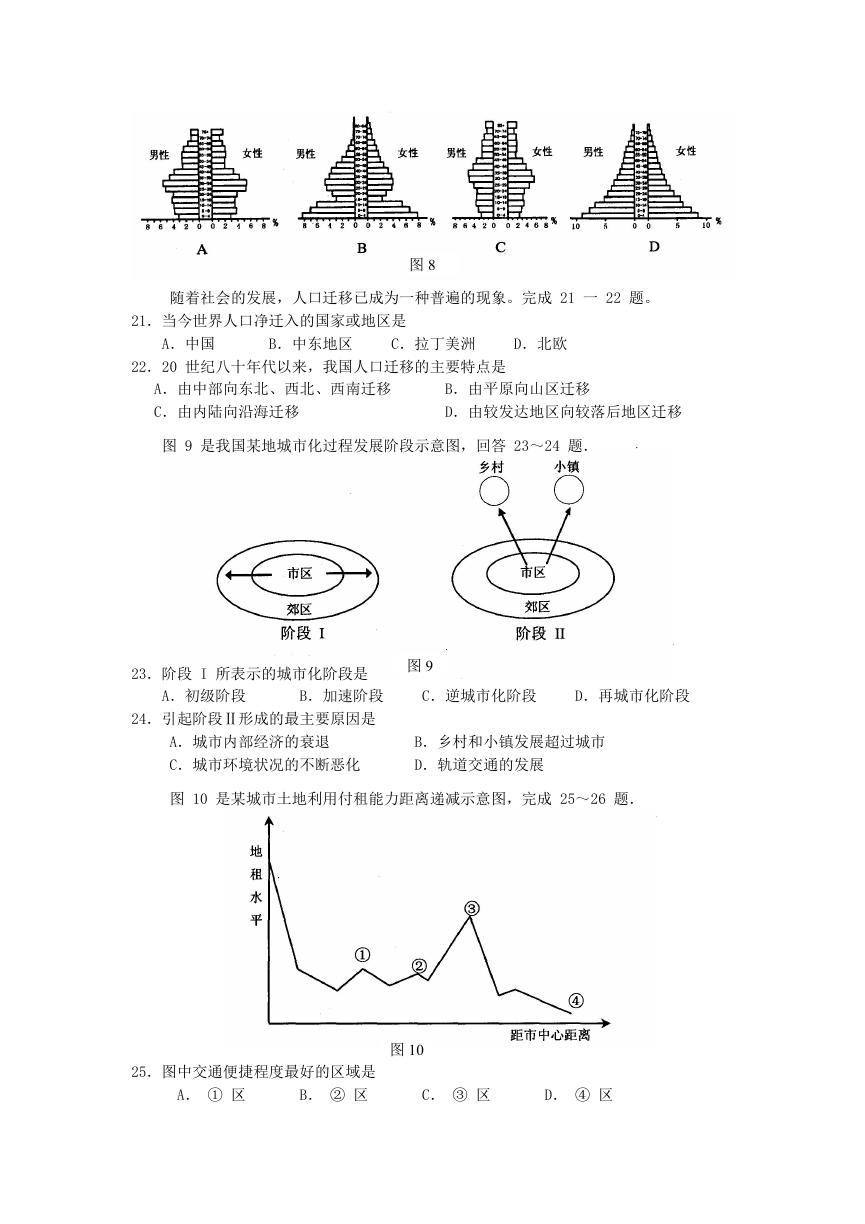

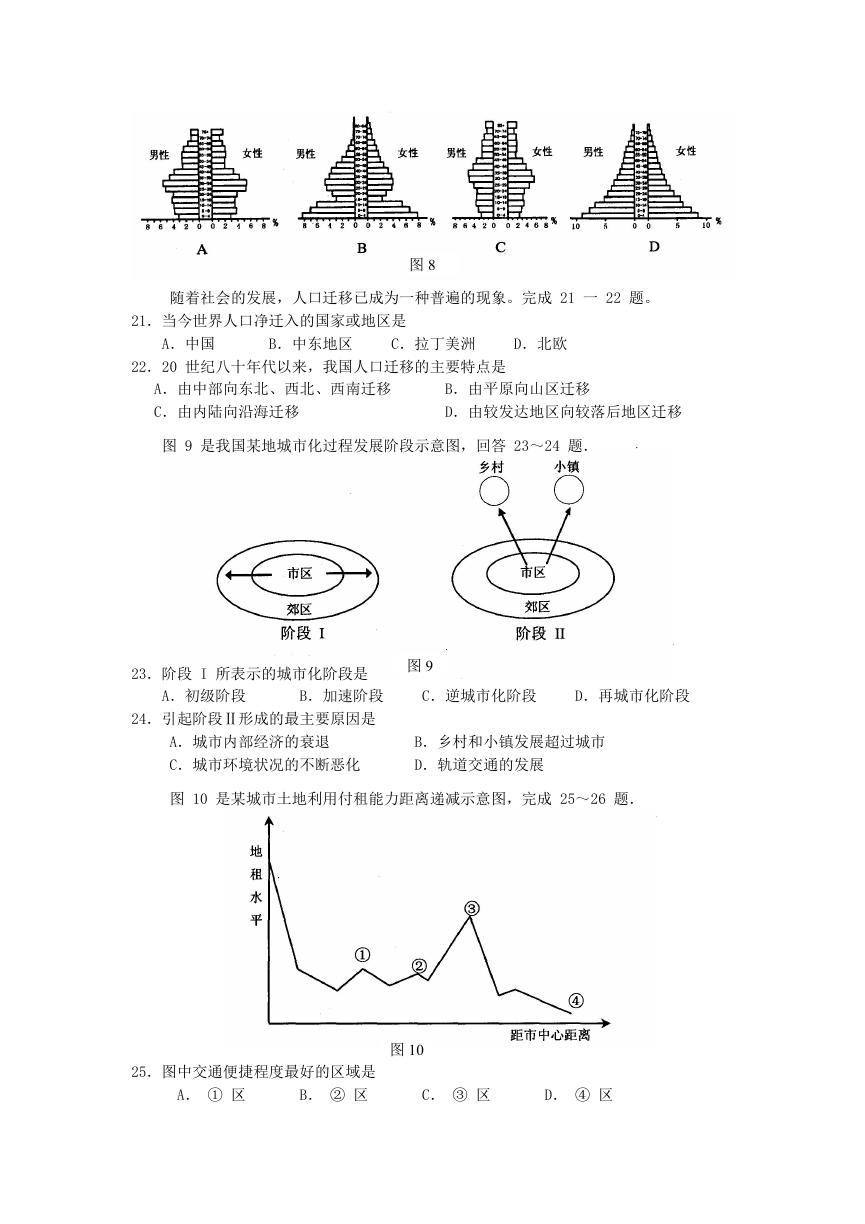

图 7 是人口再生产模式简略示意图,回答 17~20 题。

图 7

l7.当前,我国人口增长阶段处在图中所示的

A. ①

B. ②

C. ③

D. ④

18.影响我国 20 世纪七十年代以来人口增长模式转变的最主要因素是

A.自然环境

B.国家政策

C.文化观念

D.生产力水平

19.引起 ① 阶段人口增长波状变化的最主要因素是

A.经济增长与衰退周期性波动

C.国家人口政策的周期性波动

B.人类战争与和平的周期性现象

D.自然环境周期性的变化

20.图 8 中,最符合 ④ 阶段的人口年龄结构特征的是

�

图 8

随着社会的发展,人口迁移已成为一种普遍的现象。完成 21 一 22 题。

21.当今世界人口净迁入的国家或地区是

A.中国

B.中东地区

C.拉丁美洲

D.北欧

22.20 世纪八十年代以来,我国人口迁移的主要特点是

A.由中部向东北、西北、西南迁移

C.由内陆向沿海迁移

B.由平原向山区迁移

D.由较发达地区向较落后地区迁移

图 9 是我国某地城市化过程发展阶段示意图,回答 23~24 题.

23.阶段 I 所表示的城市化阶段是

图 9

A.初级阶段

B.加速阶段

C.逆城市化阶段

D.再城市化阶段

24.引起阶段Ⅱ形成的最主要原因是

A.城市内部经济的衰退

C.城市环境状况的不断恶化

B.乡村和小镇发展超过城市

D.轨道交通的发展

图 10 是某城市土地利用付租能力距离递减示意图,完成 25~26 题.

25.图中交通便捷程度最好的区域是

B. ② 区

A. ① 区

C. ③ 区

D. ④ 区

图 10

�

26.该处最有可能形成的功能区是

A.商业中心

B.低级住宅区

C.工业区

D.文化区

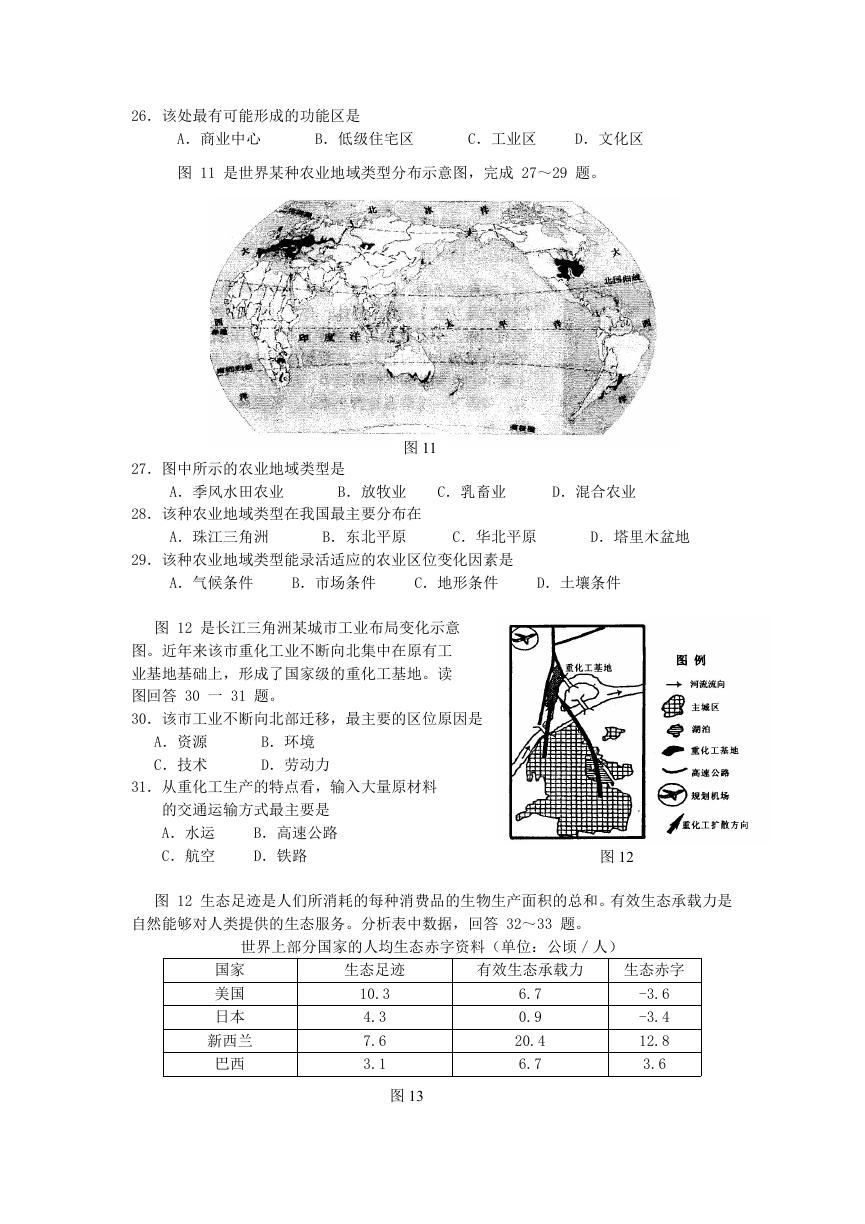

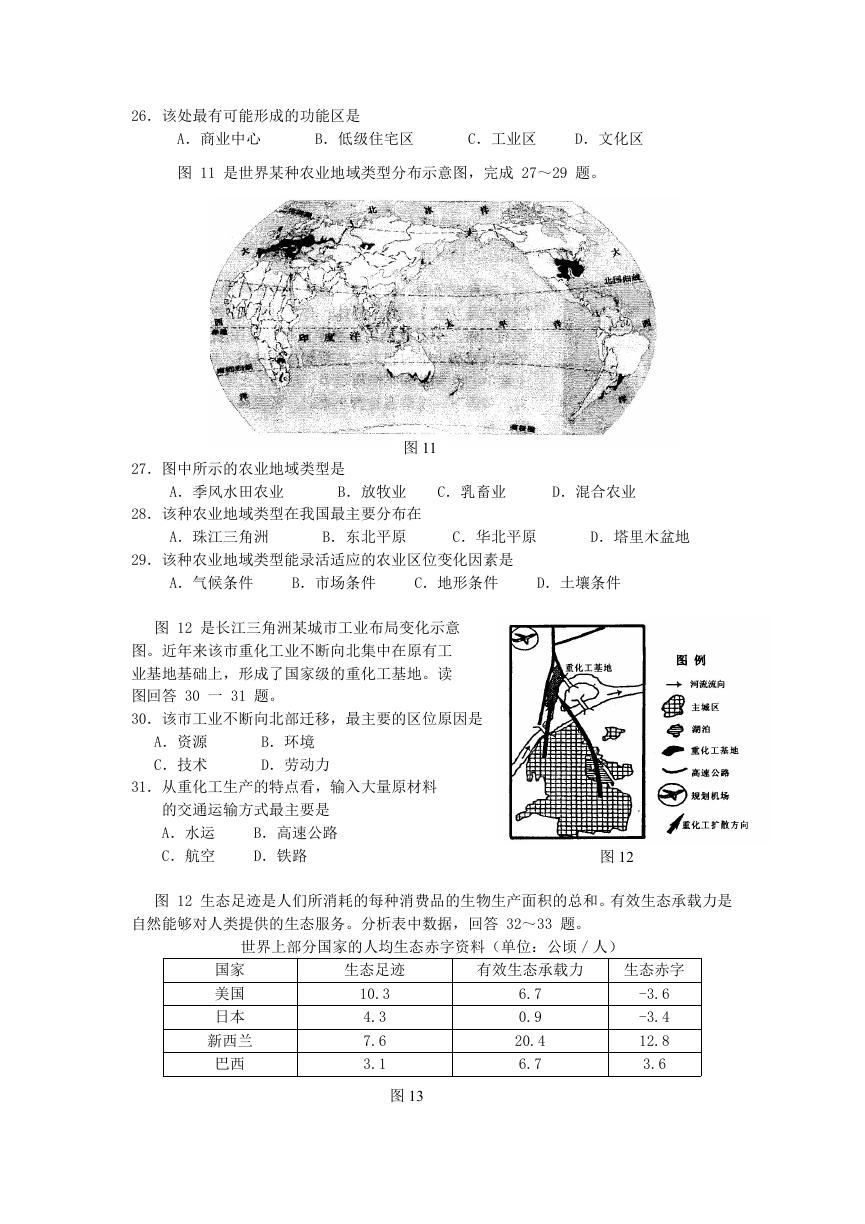

图 11 是世界某种农业地域类型分布示意图,完成 27~29 题。

27.图中所示的农业地域类型是

图 11

A.季风水田农业

B.放牧业

C.乳畜业

D.混合农业

28.该种农业地域类型在我国最主要分布在

A.珠江三角洲

B.东北平原

C.华北平原

D.塔里木盆地

29.该种农业地域类型能录活适应的农业区位变化因素是

A.气候条件

B.市场条件

C.地形条件

D.土壤条件

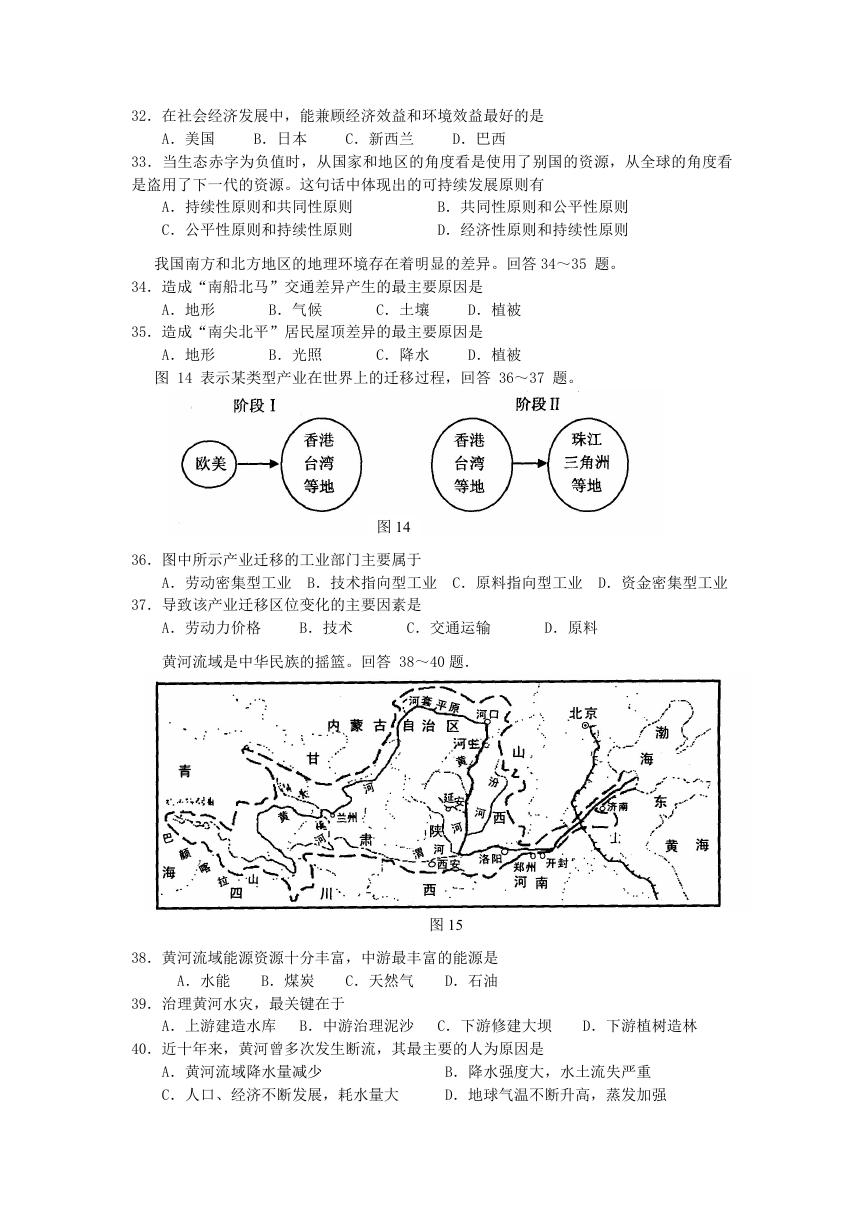

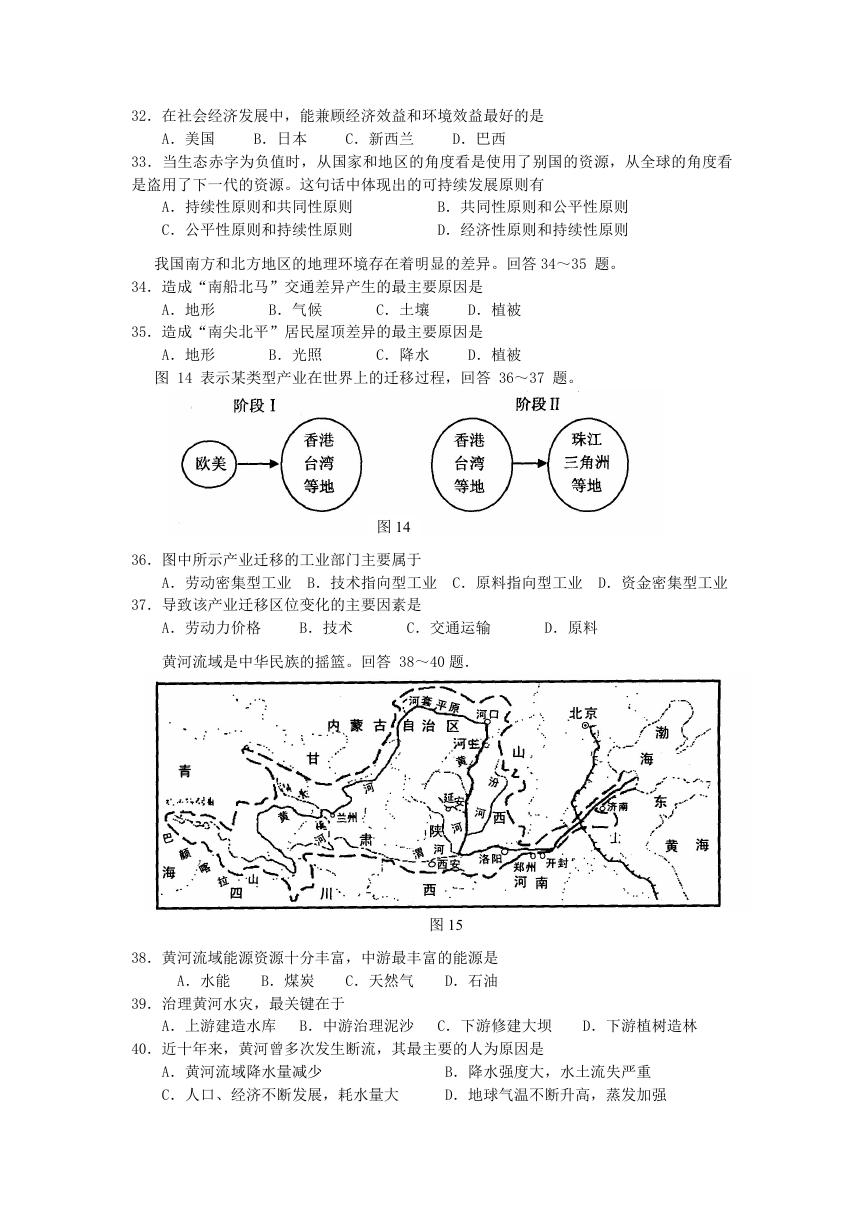

图 12 是长江三角洲某城市工业布局变化示意

图。近年来该市重化工业不断向北集中在原有工

业基地基础上,形成了国家级的重化工基地。读

图回答 30 一 31 题。

30.该市工业不断向北部迁移,最主要的区位原因是

A.资源

C.技术

B.环境

D.劳动力

31.从重化工生产的特点看,输入大量原材料

的交通运输方式最主要是

A.水运

C.航空

B.高速公路

D.铁路

图 12

图 12 生态足迹是人们所消耗的每种消费品的生物生产面积的总和。有效生态承载力是

自然能够对人类提供的生态服务。分析表中数据,回答 32~33 题。

世界上部分国家的人均生态赤字资料(单位:公顷/人)

国家

美国

日本

新西兰

巴西

生态足迹

有效生态承载力

生态赤字

10.3

4.3

7.6

3.1

图 13

6.7

0.9

20.4

6.7

-3.6

-3.4

12.8

3.6

�

32.在社会经济发展中,能兼顾经济效益和环境效益最好的是

A.美国

B.日本

C.新西兰

D.巴西

33.当生态赤字为负值时,从国家和地区的角度看是使用了别国的资源,从全球的角度看

是盗用了下一代的资源。这句话中体现出的可持续发展原则有

A.持续性原则和共同性原则

C.公平性原则和持续性原则

B.共同性原则和公平性原则

D.经济性原则和持续性原则

我国南方和北方地区的地理环境存在着明显的差异。回答 34~35 题。

34.造成“南船北马”交通差异产生的最主要原因是

A.地形

B.气候

C.土壤

D.植被

35.造成“南尖北平”居民屋顶差异的最主要原因是

A.地形

B.光照

C.降水

D.植被

图 14 表示某类型产业在世界上的迁移过程,回答 36~37 题。

图 14

36.图中所示产业迁移的工业部门主要属于

A.劳动密集型工业 B.技术指向型工业 C.原料指向型工业 D.资金密集型工业

37.导致该产业迁移区位变化的主要因素是

A.劳动力价格

B.技术

C.交通运输

D.原料

黄河流域是中华民族的摇篮。回答 38~40 题.

图 15

38.黄河流域能源资源十分丰富,中游最丰富的能源是

D.石油

C.天然气

A.水能

B.煤炭

39.治理黄河水灾,最关键在于

A.上游建造水库 B.中游治理泥沙 C.下游修建大坝

D.下游植树造林

40.近十年来,黄河曾多次发生断流,其最主要的人为原因是

A.黄河流域降水量减少

C.人口、经济不断发展,耗水量大

B.降水强度大,水土流失严重

D.地球气温不断升高,蒸发加强

�

注意事项:

第二部分 非选择题(共 20 分)

第二部分全部是非选择题,必须在答题卡非选择题答题区指定的区域内,用黑色字迹的

钢笔或签字笔作答,不能写在试卷上,否则答案无效。

二、非选择题(三大题,共 20 分)

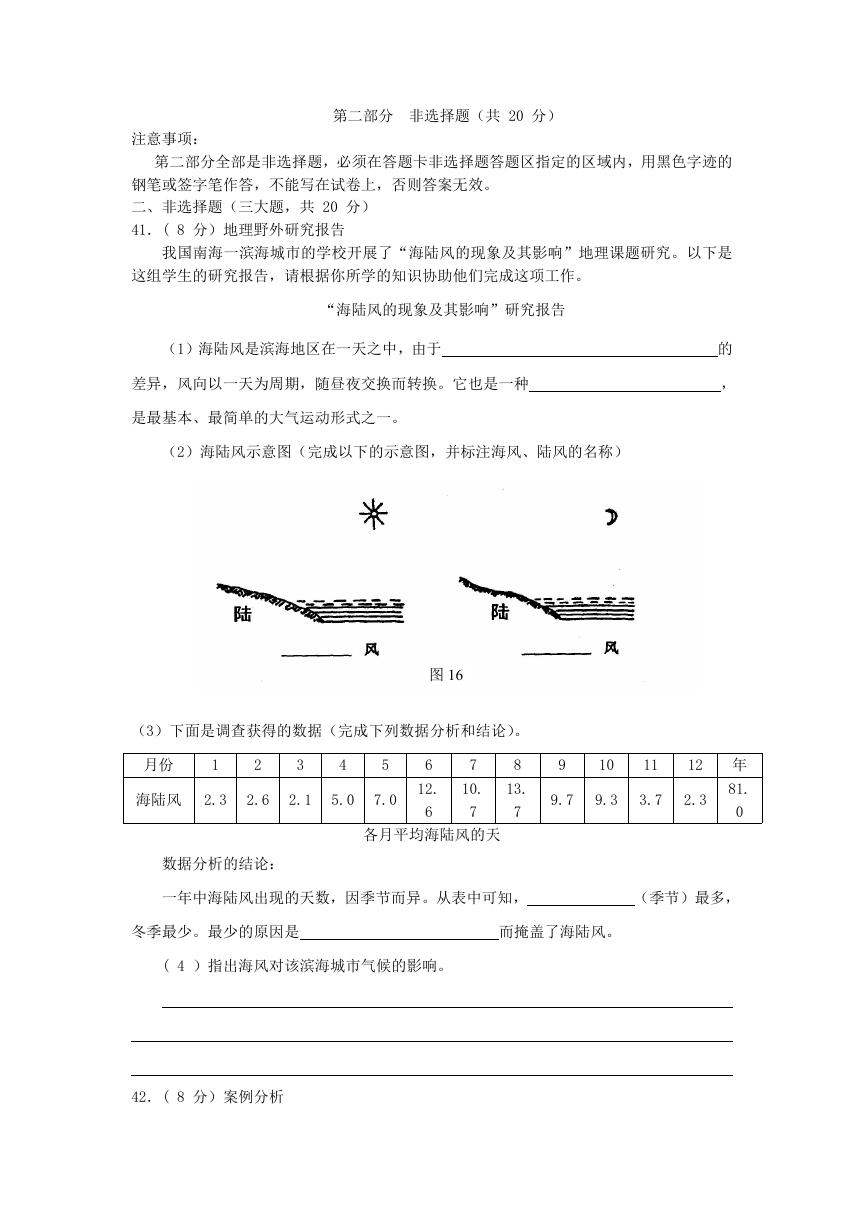

41.( 8 分)地理野外研究报告

我国南海一滨海城市的学校开展了“海陆风的现象及其影响”地理课题研究。以下是

这组学生的研究报告,请根据你所学的知识协助他们完成这项工作。

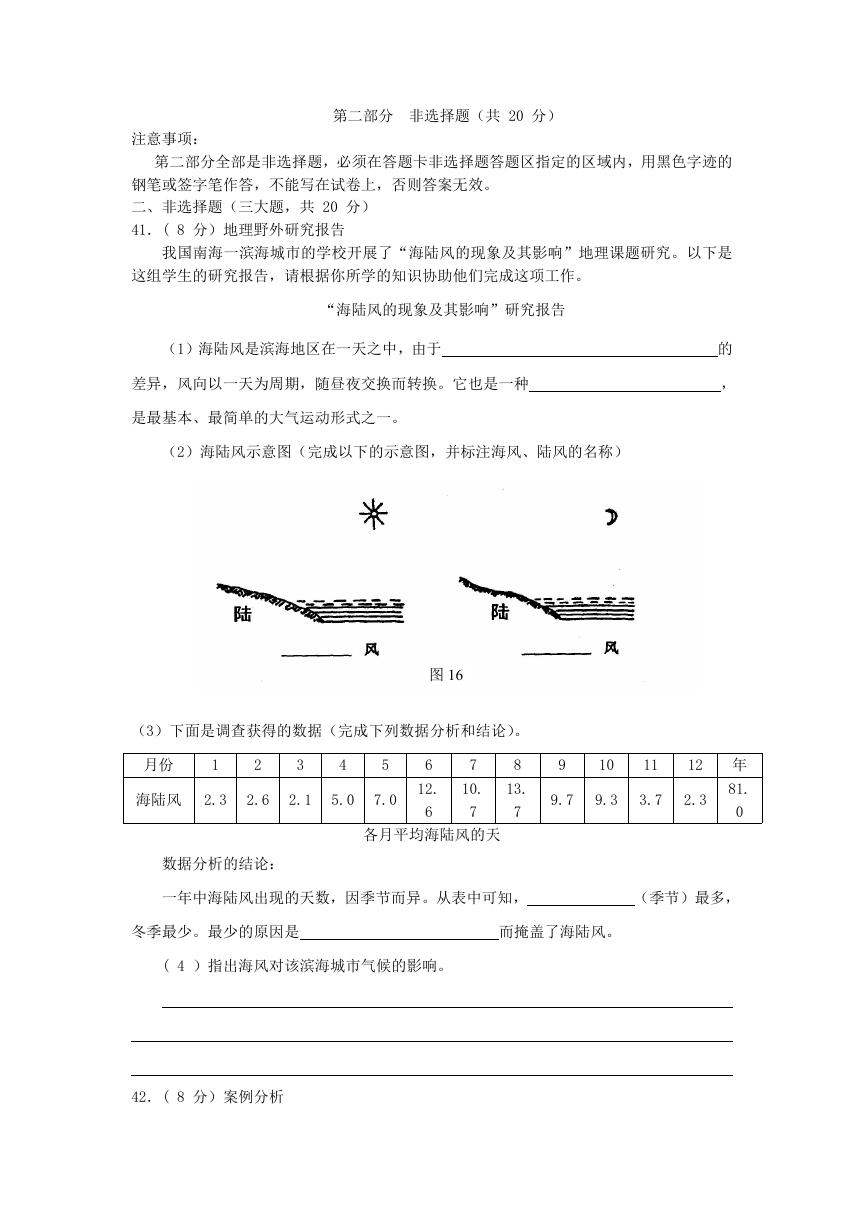

“海陆风的现象及其影响”研究报告

(1)海陆风是滨海地区在一天之中,由于

差异,风向以一天为周期,随昼夜交换而转换。它也是一种

的

,

是最基本、最简单的大气运动形式之一。

(2)海陆风示意图(完成以下的示意图,并标注海风、陆风的名称)

图 16

(3)下面是调查获得的数据(完成下列数据分析和结论)。

月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 年

海陆风 2.3

2.6

2.1

5.0

7.0

12.

10.

13.

6

7

7

9.7

9.3

3.7

2.3

81.

0

数据分析的结论:

各月平均海陆风的天

一年中海陆风出现的天数,因季节而异。从表中可知,

(季节)最多,

冬季最少。最少的原因是

而掩盖了海陆风。

( 4 )指出海风对该滨海城市气候的影响。

42.( 8 分)案例分析

�

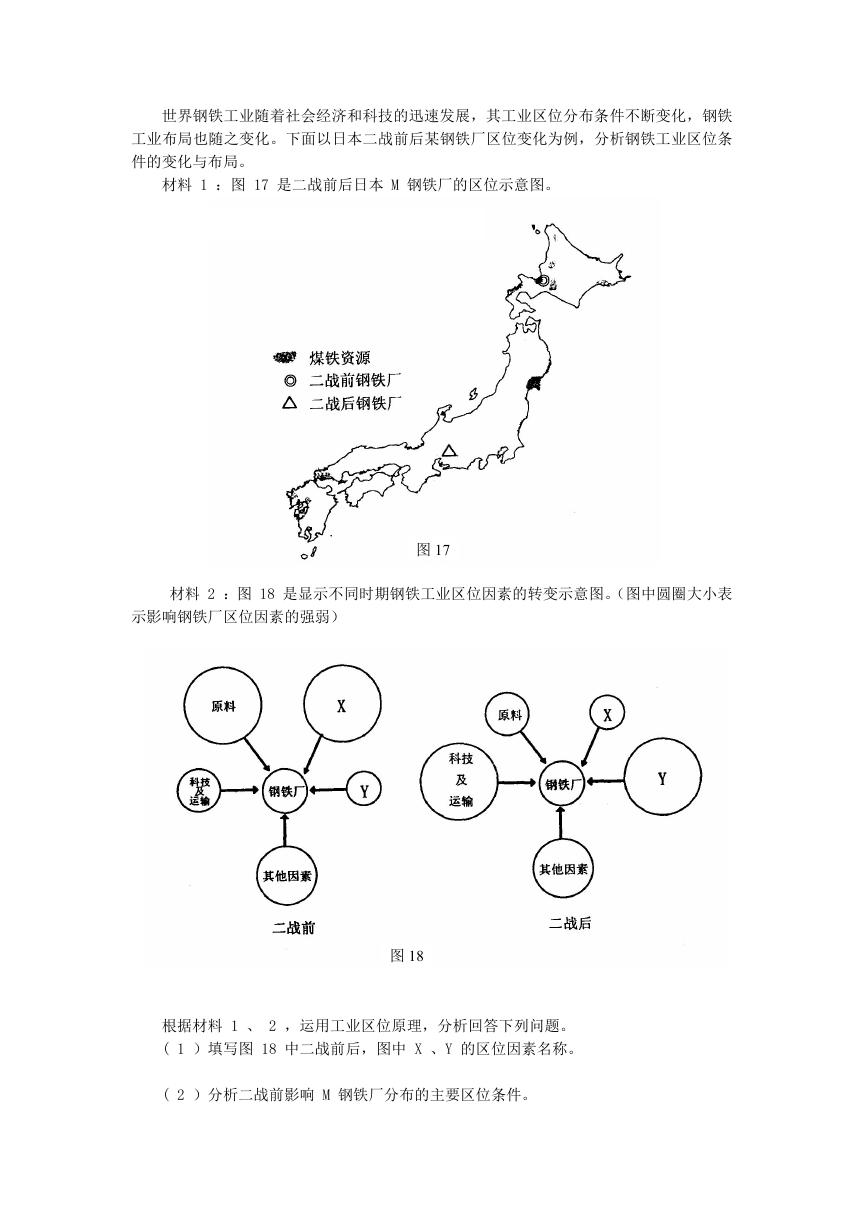

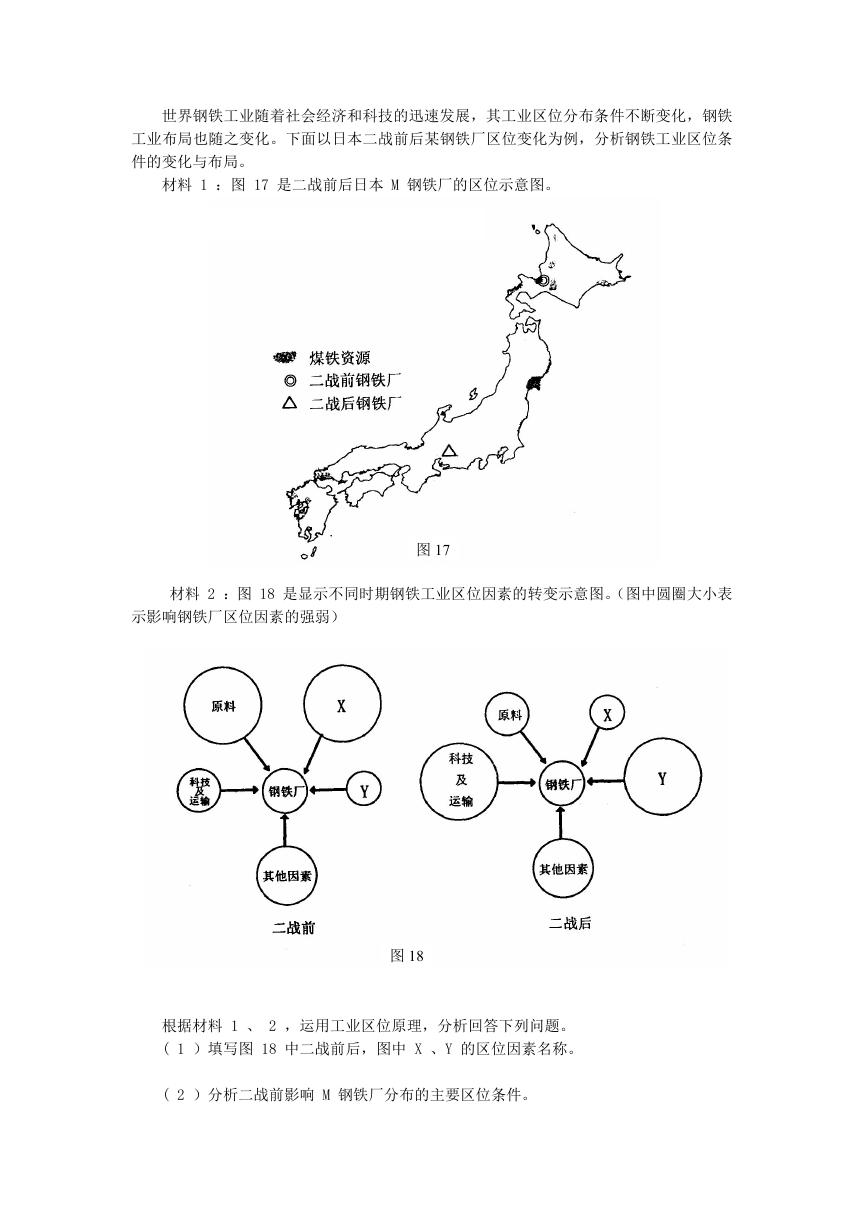

世界钢铁工业随着社会经济和科技的迅速发展,其工业区位分布条件不断变化,钢铁

工业布局也随之变化。下面以日本二战前后某钢铁厂区位变化为例,分析钢铁工业区位条

件的变化与布局。

材料 1 :图 17 是二战前后日本 M 钢铁厂的区位示意图。

图 17

材料 2 :图 18 是显示不同时期钢铁工业区位因素的转变示意图。(图中圆圈大小表

示影响钢铁厂区位因素的强弱)

图 18

根据材料 1 、 2 ,运用工业区位原理,分析回答下列问题。

( 1 )填写图 18 中二战前后,图中 X 、Y 的区位因素名称。

( 2 )分析二战前影响 M 钢铁厂分布的主要区位条件。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc