2019 年福建省南平市中考地理真题及答案

一、选择题(每题 2 分,共 50 分)

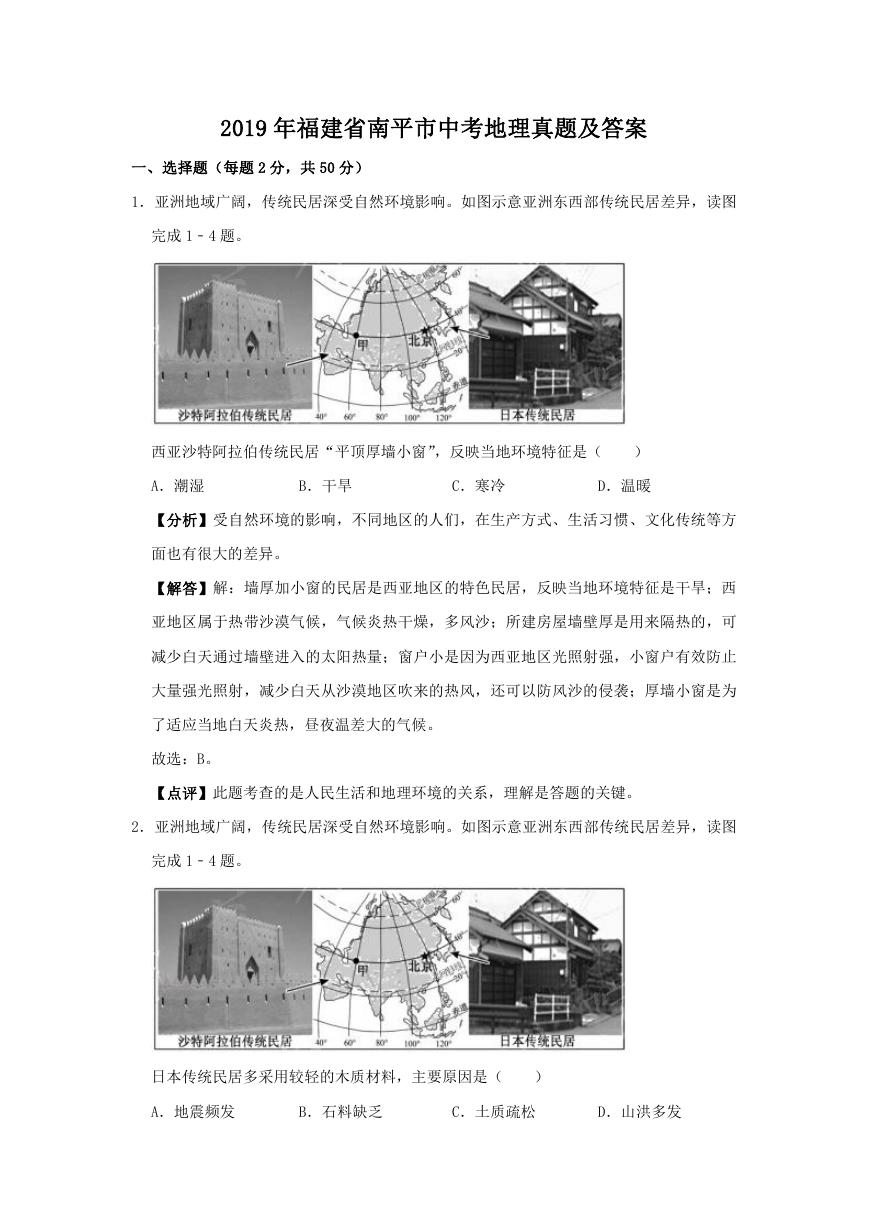

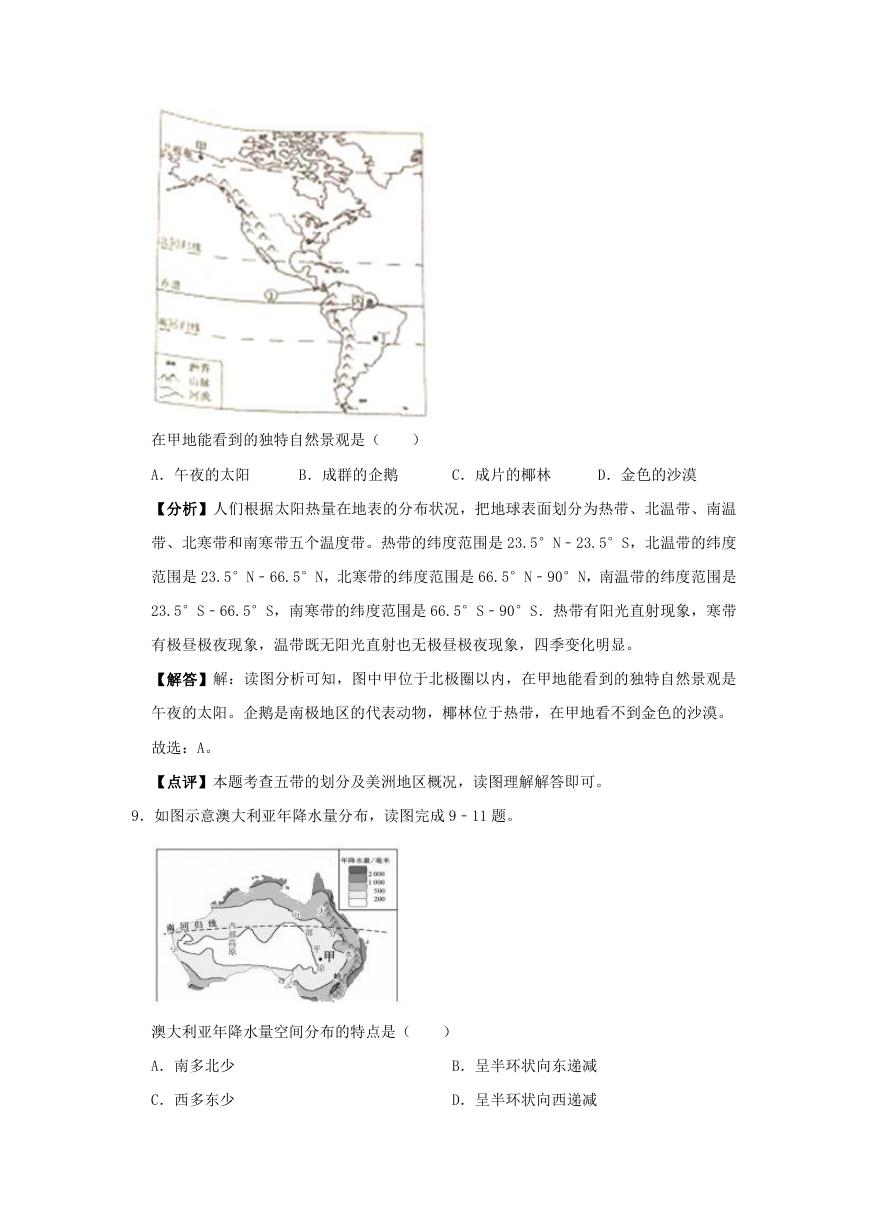

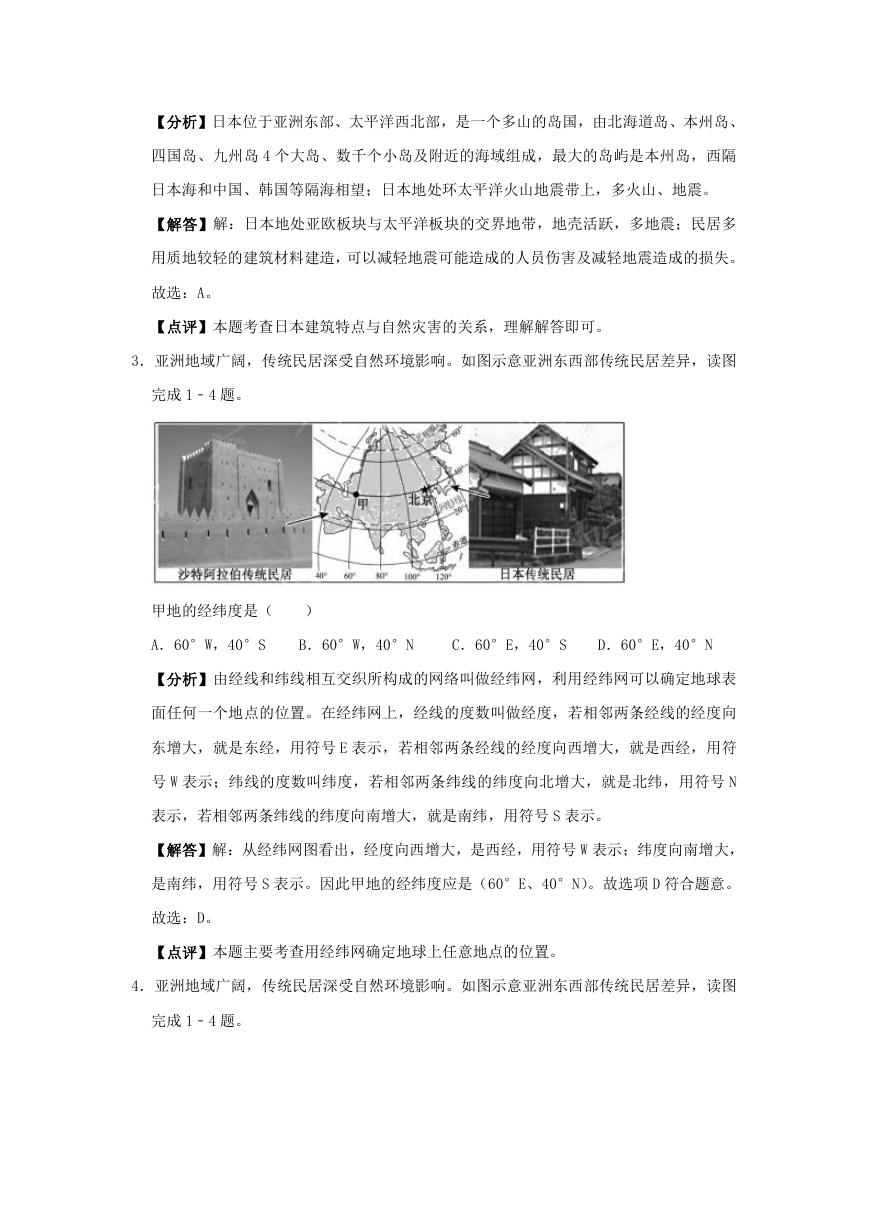

1.亚洲地域广阔,传统民居深受自然环境影响。如图示意亚洲东西部传统民居差异,读图

完成 1﹣4 题。

西亚沙特阿拉伯传统民居“平顶厚墙小窗”,反映当地环境特征是(

)

A.潮湿

B.干旱

C.寒冷

D.温暖

【分析】受自然环境的影响,不同地区的人们,在生产方式、生活习惯、文化传统等方

面也有很大的差异。

【解答】解:墙厚加小窗的民居是西亚地区的特色民居,反映当地环境特征是干旱;西

亚地区属于热带沙漠气候,气候炎热干燥,多风沙;所建房屋墙壁厚是用来隔热的,可

减少白天通过墙壁进入的太阳热量;窗户小是因为西亚地区光照射强,小窗户有效防止

大量强光照射,减少白天从沙漠地区吹来的热风,还可以防风沙的侵袭;厚墙小窗是为

了适应当地白天炎热,昼夜温差大的气候。

故选:B。

【点评】此题考查的是人民生活和地理环境的关系,理解是答题的关键。

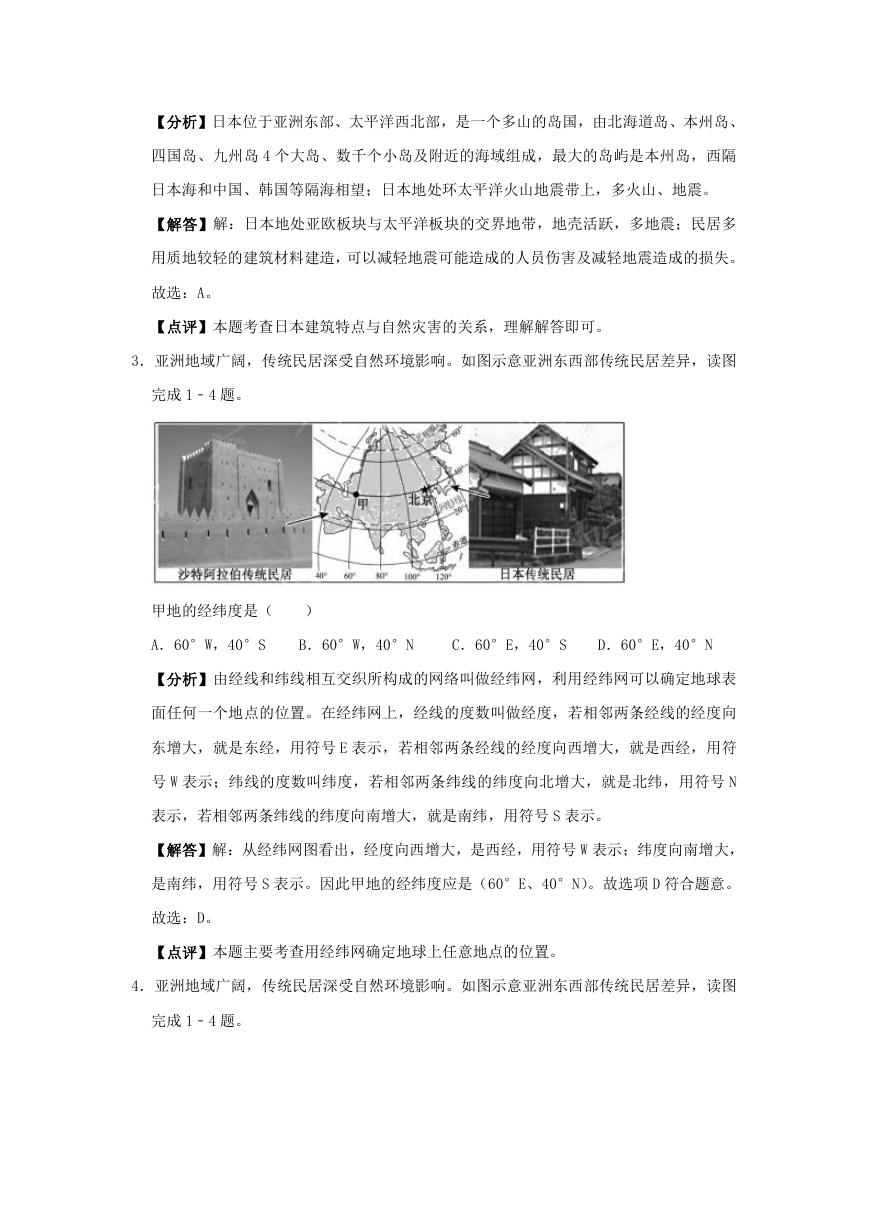

2.亚洲地域广阔,传统民居深受自然环境影响。如图示意亚洲东西部传统民居差异,读图

完成 1﹣4 题。

日本传统民居多采用较轻的木质材料,主要原因是(

)

A.地震频发

B.石料缺乏

C.土质疏松

D.山洪多发

�

【分析】日本位于亚洲东部、太平洋西北部,是一个多山的岛国,由北海道岛、本州岛、

四国岛、九州岛 4 个大岛、数千个小岛及附近的海域组成,最大的岛屿是本州岛,西隔

日本海和中国、韩国等隔海相望;日本地处环太平洋火山地震带上,多火山、地震。

【解答】解:日本地处亚欧板块与太平洋板块的交界地带,地壳活跃,多地震;民居多

用质地较轻的建筑材料建造,可以减轻地震可能造成的人员伤害及减轻地震造成的损失。

故选:A。

【点评】本题考查日本建筑特点与自然灾害的关系,理解解答即可。

3.亚洲地域广阔,传统民居深受自然环境影响。如图示意亚洲东西部传统民居差异,读图

完成 1﹣4 题。

甲地的经纬度是(

)

A.60°W,40°S

B.60°W,40°N

C.60°E,40°S

D.60°E,40°N

【分析】由经线和纬线相互交织所构成的网络叫做经纬网,利用经纬网可以确定地球表

面任何一个地点的位置。在经纬网上,经线的度数叫做经度,若相邻两条经线的经度向

东增大,就是东经,用符号 E 表示,若相邻两条经线的经度向西增大,就是西经,用符

号 W 表示;纬线的度数叫纬度,若相邻两条纬线的纬度向北增大,就是北纬,用符号 N

表示,若相邻两条纬线的纬度向南增大,就是南纬,用符号 S 表示。

【解答】解:从经纬网图看出,经度向西增大,是西经,用符号 W 表示;纬度向南增大,

是南纬,用符号 S 表示。因此甲地的经纬度应是(60°E、40°N)。故选项 D 符合题意。

故选:D。

【点评】本题主要考查用经纬网确定地球上任意地点的位置。

4.亚洲地域广阔,传统民居深受自然环境影响。如图示意亚洲东西部传统民居差异,读图

完成 1﹣4 题。

�

北京迎来早晨的第一缕阳光时,甲地正处于深夜。造成该现象的主要原因是(

)

①地球公转

②地球自转

③经度差异

④纬度差异

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

【分析】我国领土的四至点是:最北端﹣﹣黑龙江省漠河县北端的黑龙江主航道中心线,

53°N 附近;最南端﹣﹣曾母暗沙,4°N 附近;最西端﹣﹣帕米尔高原,73°E 附近;最

东端﹣﹣黑龙江与乌苏里江主航道中心线的汇合处,135°E 附近。

【解答】解:我国最西端在帕米尔高原,最东端在黑龙江与乌苏里江主航道中心线的汇

合处,东西跨经度大约 60 度,跨 5 个时区,由于地球自转造成东西部晨昏差异。

故选:C。

【点评】本题考查了造成时间差异的原因,要理解记忆。

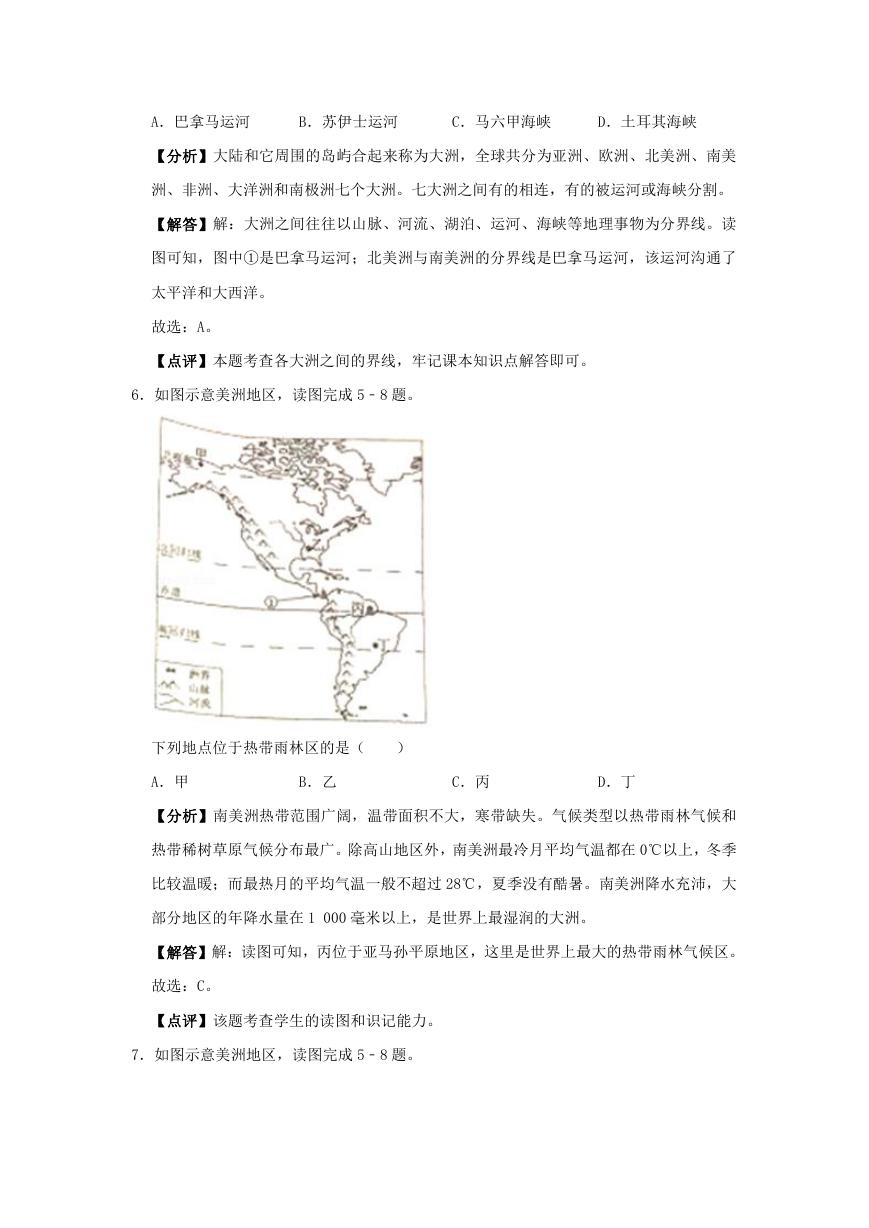

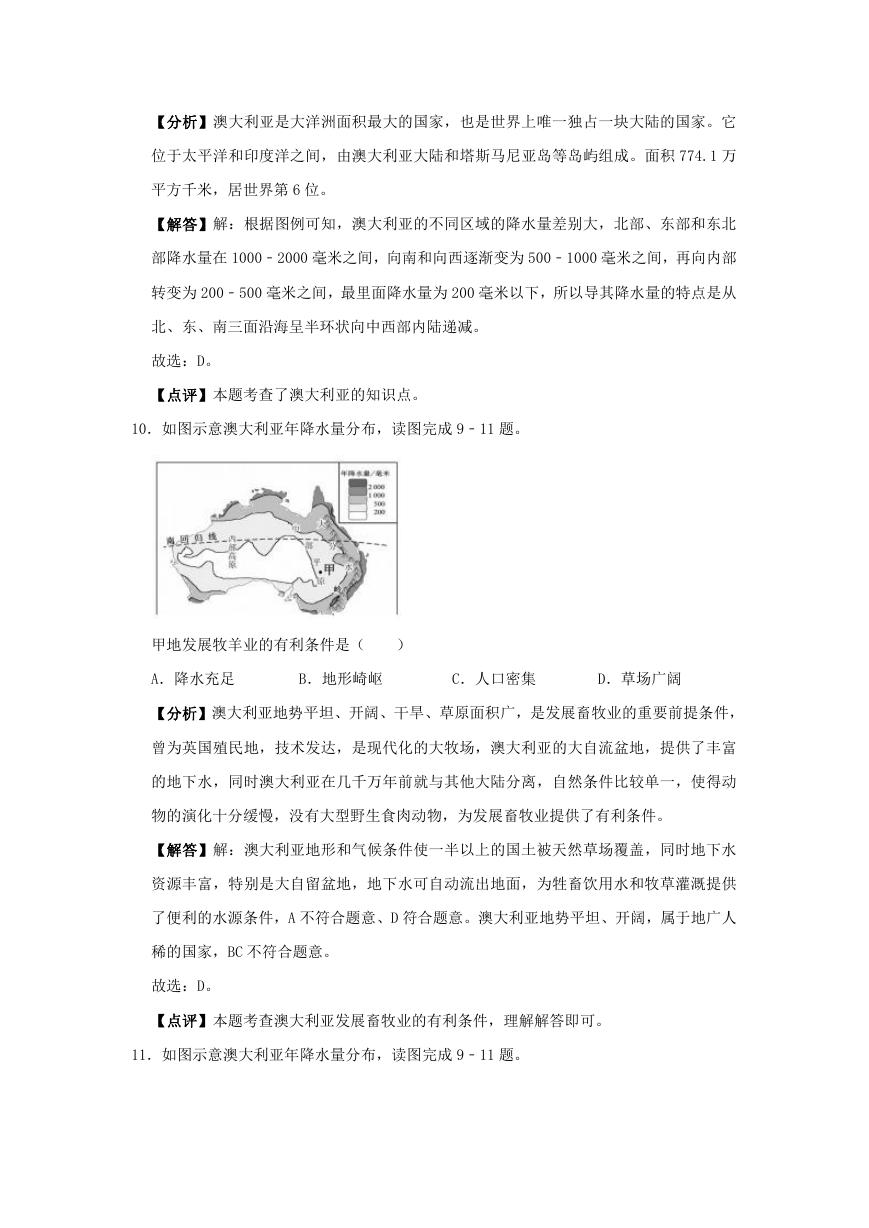

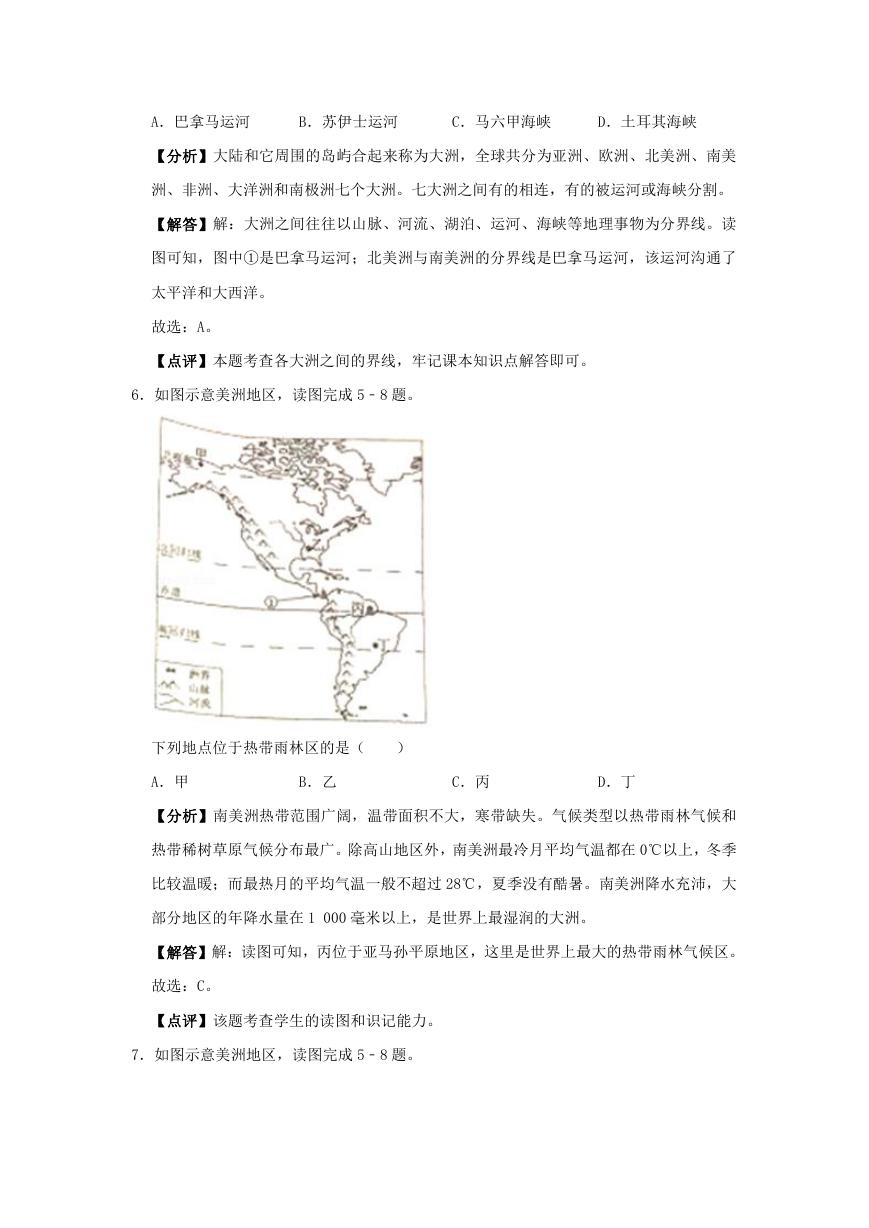

5.如图示意美洲地区,读图完成 5﹣8 题。

洲界①是(

)

�

A.巴拿马运河

B.苏伊士运河

C.马六甲海峡

D.土耳其海峡

【分析】大陆和它周围的岛屿合起来称为大洲,全球共分为亚洲、欧洲、北美洲、南美

洲、非洲、大洋洲和南极洲七个大洲。七大洲之间有的相连,有的被运河或海峡分割。

【解答】解:大洲之间往往以山脉、河流、湖泊、运河、海峡等地理事物为分界线。读

图可知,图中①是巴拿马运河;北美洲与南美洲的分界线是巴拿马运河,该运河沟通了

太平洋和大西洋。

故选:A。

【点评】本题考查各大洲之间的界线,牢记课本知识点解答即可。

6.如图示意美洲地区,读图完成 5﹣8 题。

下列地点位于热带雨林区的是(

)

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【分析】南美洲热带范围广阔,温带面积不大,寒带缺失。气候类型以热带雨林气候和

热带稀树草原气候分布最广。除高山地区外,南美洲最冷月平均气温都在 0℃以上,冬季

比较温暖;而最热月的平均气温一般不超过 28℃,夏季没有酷暑。南美洲降水充沛,大

部分地区的年降水量在 1 000 毫米以上,是世界上最湿润的大洲。

【解答】解:读图可知,丙位于亚马孙平原地区,这里是世界上最大的热带雨林气候区。

故选:C。

【点评】该题考查学生的读图和识记能力。

7.如图示意美洲地区,读图完成 5﹣8 题。

�

美洲地区生物种类多样的原因有(

)

①纬度跨度大②平均海拔较低③河流水量大④地形复杂多样

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

【分析】南美洲热带范围广阔,温带面积不大,寒带缺失。气候类型以热带雨林气候和

热带稀树草原气候分布最广。除高山地区外,南美洲最冷月平均气温都在 0℃以上,冬季

比较温暖;而最热月的平均气温一般不超过 28℃,夏季没有酷暑。南美洲降水充沛,大

部分地区的年降水量在 1 000 毫米以上,是世界上最湿润的大洲。

【解答】解:美洲地区纬度跨度大、区域内地形复杂多变,物种类型丰富;故这里生物

种类多样。

故选:B。

【点评】本题难度适中,属于能力题,解题的关键是从材料中获取信息和掌握地貌特征

的相关知识。

8.如图示意美洲地区,读图完成 5﹣8 题。

�

在甲地能看到的独特自然景观是(

)

A.午夜的太阳

B.成群的企鹅

C.成片的椰林

D.金色的沙漠

【分析】人们根据太阳热量在地表的分布状况,把地球表面划分为热带、北温带、南温

带、北寒带和南寒带五个温度带。热带的纬度范围是 23.5°N﹣23.5°S,北温带的纬度

范围是 23.5°N﹣66.5°N,北寒带的纬度范围是 66.5°N﹣90°N,南温带的纬度范围是

23.5°S﹣66.5°S,南寒带的纬度范围是 66.5°S﹣90°S.热带有阳光直射现象,寒带

有极昼极夜现象,温带既无阳光直射也无极昼极夜现象,四季变化明显。

【解答】解:读图分析可知,图中甲位于北极圈以内,在甲地能看到的独特自然景观是

午夜的太阳。企鹅是南极地区的代表动物,椰林位于热带,在甲地看不到金色的沙漠。

故选:A。

【点评】本题考查五带的划分及美洲地区概况,读图理解解答即可。

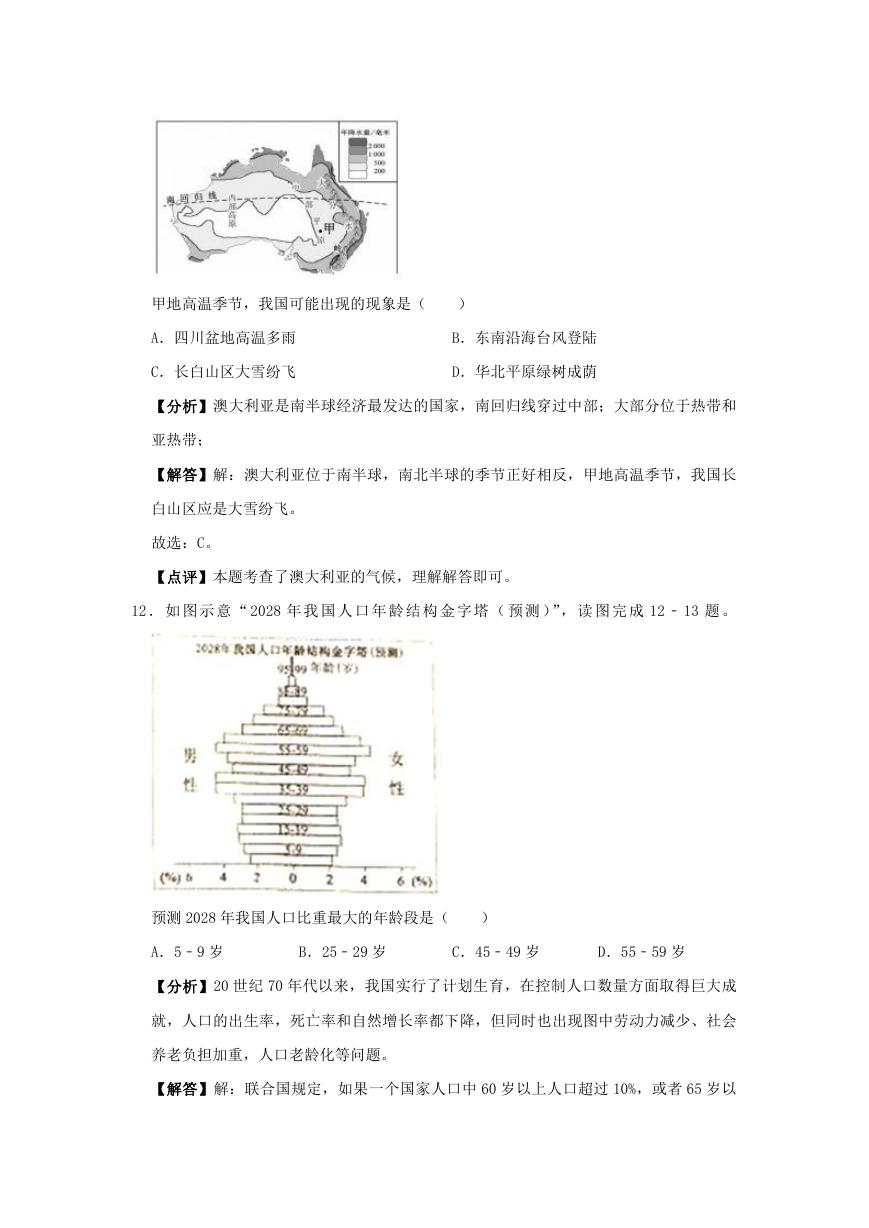

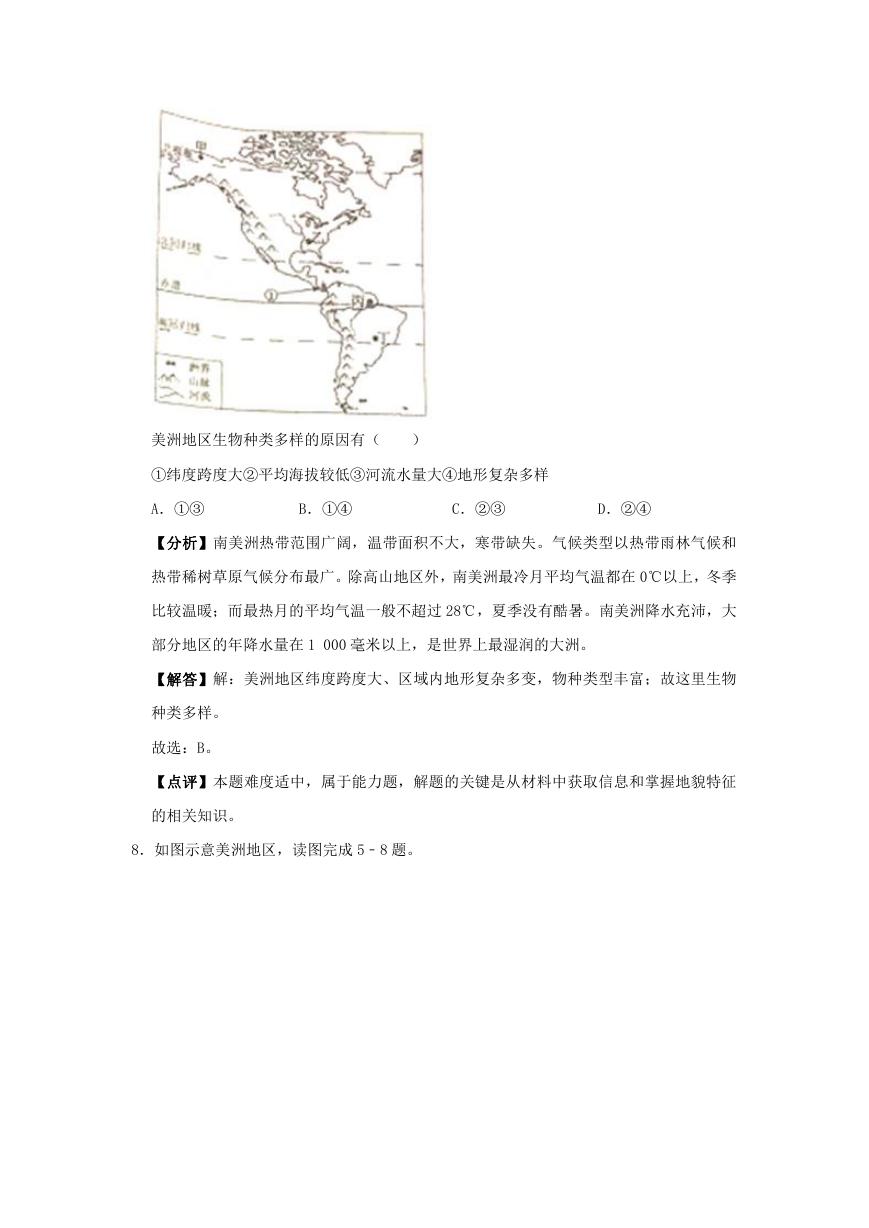

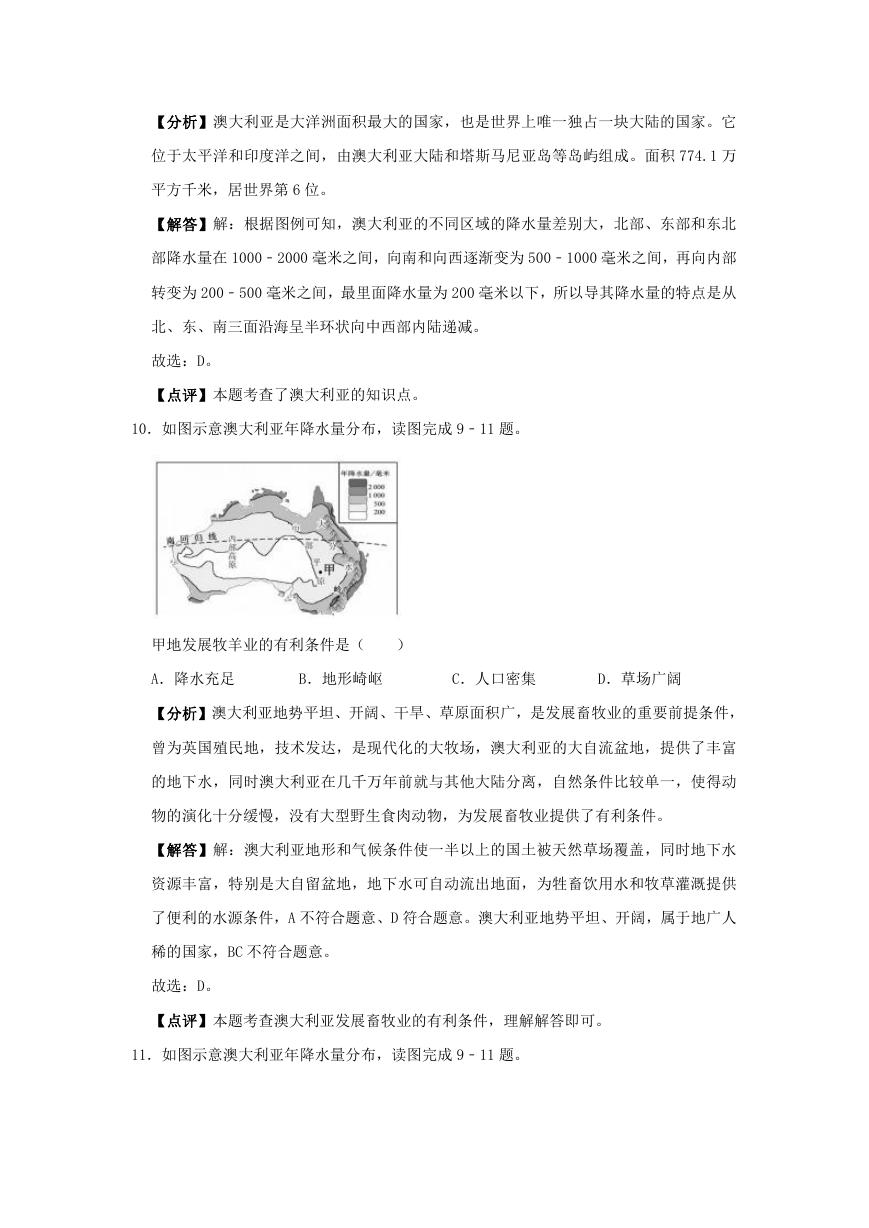

9.如图示意澳大利亚年降水量分布,读图完成 9﹣11 题。

澳大利亚年降水量空间分布的特点是(

)

A.南多北少

C.西多东少

B.呈半环状向东递减

D.呈半环状向西递减

�

【分析】澳大利亚是大洋洲面积最大的国家,也是世界上唯一独占一块大陆的国家。它

位于太平洋和印度洋之间,由澳大利亚大陆和塔斯马尼亚岛等岛屿组成。面积 774.1 万

平方千米,居世界第 6 位。

【解答】解:根据图例可知,澳大利亚的不同区域的降水量差别大,北部、东部和东北

部降水量在 1000﹣2000 毫米之间,向南和向西逐渐变为 500﹣1000 毫米之间,再向内部

转变为 200﹣500 毫米之间,最里面降水量为 200 毫米以下,所以导其降水量的特点是从

北、东、南三面沿海呈半环状向中西部内陆递减。

故选:D。

【点评】本题考查了澳大利亚的知识点。

10.如图示意澳大利亚年降水量分布,读图完成 9﹣11 题。

甲地发展牧羊业的有利条件是(

)

A.降水充足

B.地形崎岖

C.人口密集

D.草场广阔

【分析】澳大利亚地势平坦、开阔、干旱、草原面积广,是发展畜牧业的重要前提条件,

曾为英国殖民地,技术发达,是现代化的大牧场,澳大利亚的大自流盆地,提供了丰富

的地下水,同时澳大利亚在几千万年前就与其他大陆分离,自然条件比较单一,使得动

物的演化十分缓慢,没有大型野生食肉动物,为发展畜牧业提供了有利条件。

【解答】解:澳大利亚地形和气候条件使一半以上的国土被天然草场覆盖,同时地下水

资源丰富,特别是大自留盆地,地下水可自动流出地面,为牲畜饮用水和牧草灌溉提供

了便利的水源条件,A 不符合题意、D 符合题意。澳大利亚地势平坦、开阔,属于地广人

稀的国家,BC 不符合题意。

故选:D。

【点评】本题考查澳大利亚发展畜牧业的有利条件,理解解答即可。

11.如图示意澳大利亚年降水量分布,读图完成 9﹣11 题。

�

甲地高温季节,我国可能出现的现象是(

)

A.四川盆地高温多雨

B.东南沿海台风登陆

C.长白山区大雪纷飞

D.华北平原绿树成荫

【分析】澳大利亚是南半球经济最发达的国家,南回归线穿过中部;大部分位于热带和

亚热带;

【解答】解:澳大利亚位于南半球,南北半球的季节正好相反,甲地高温季节,我国长

白山区应是大雪纷飞。

故选:C。

【点评】本题考查了澳大利亚的气候,理解解答即可。

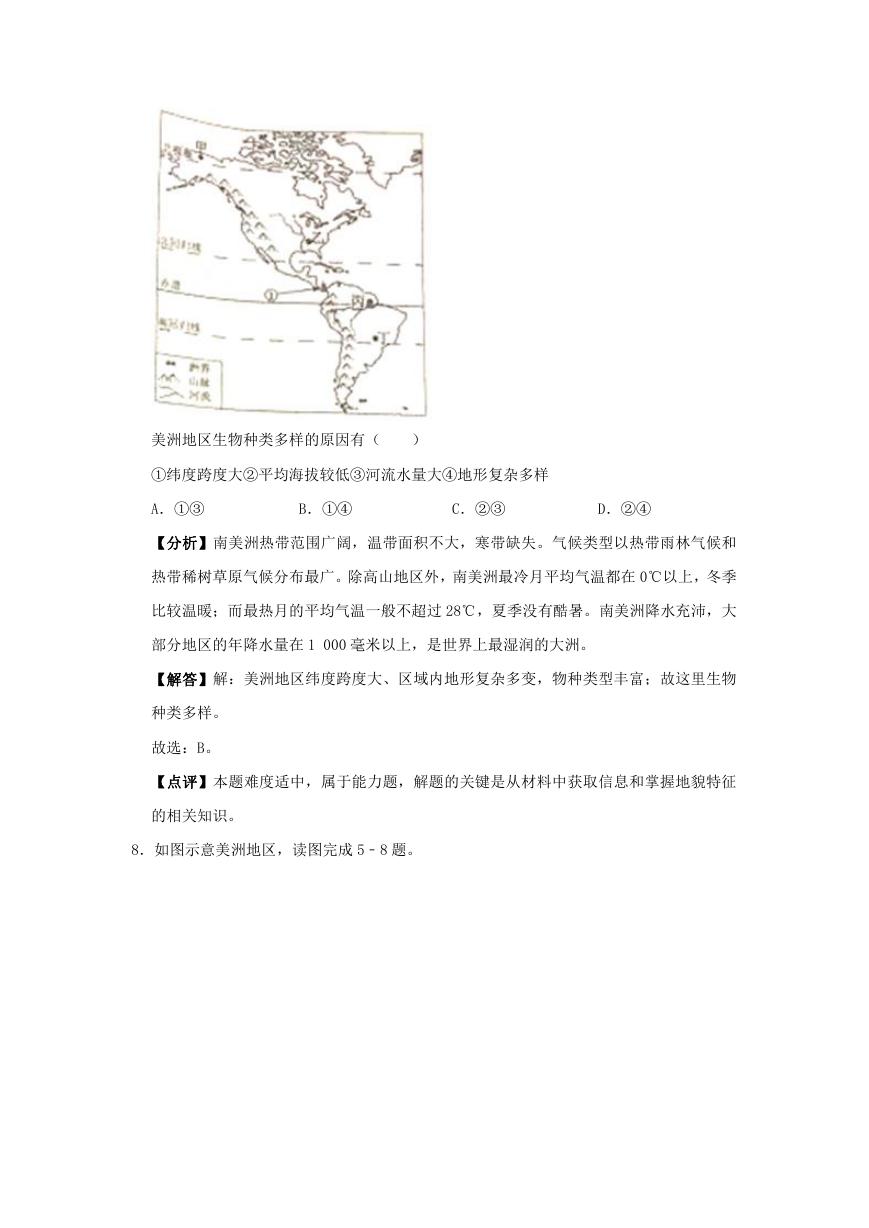

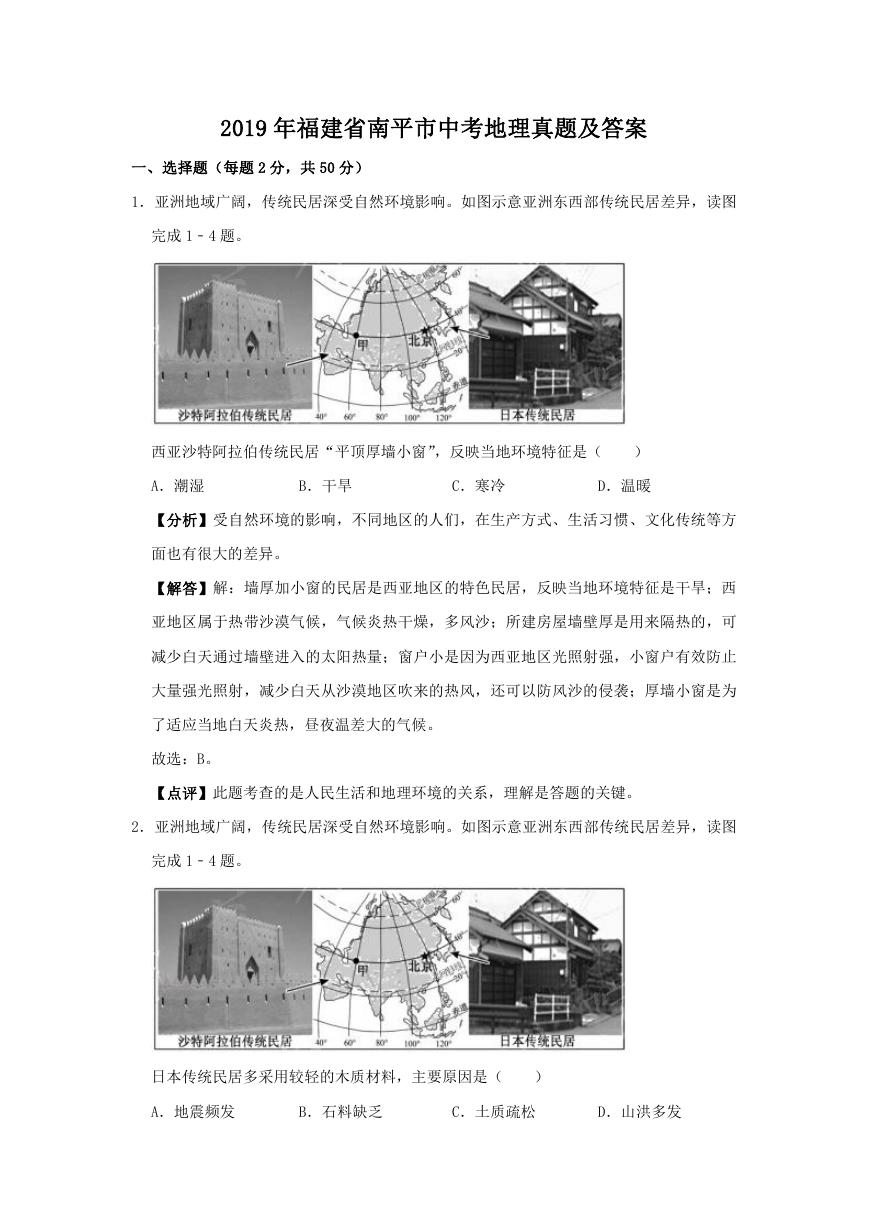

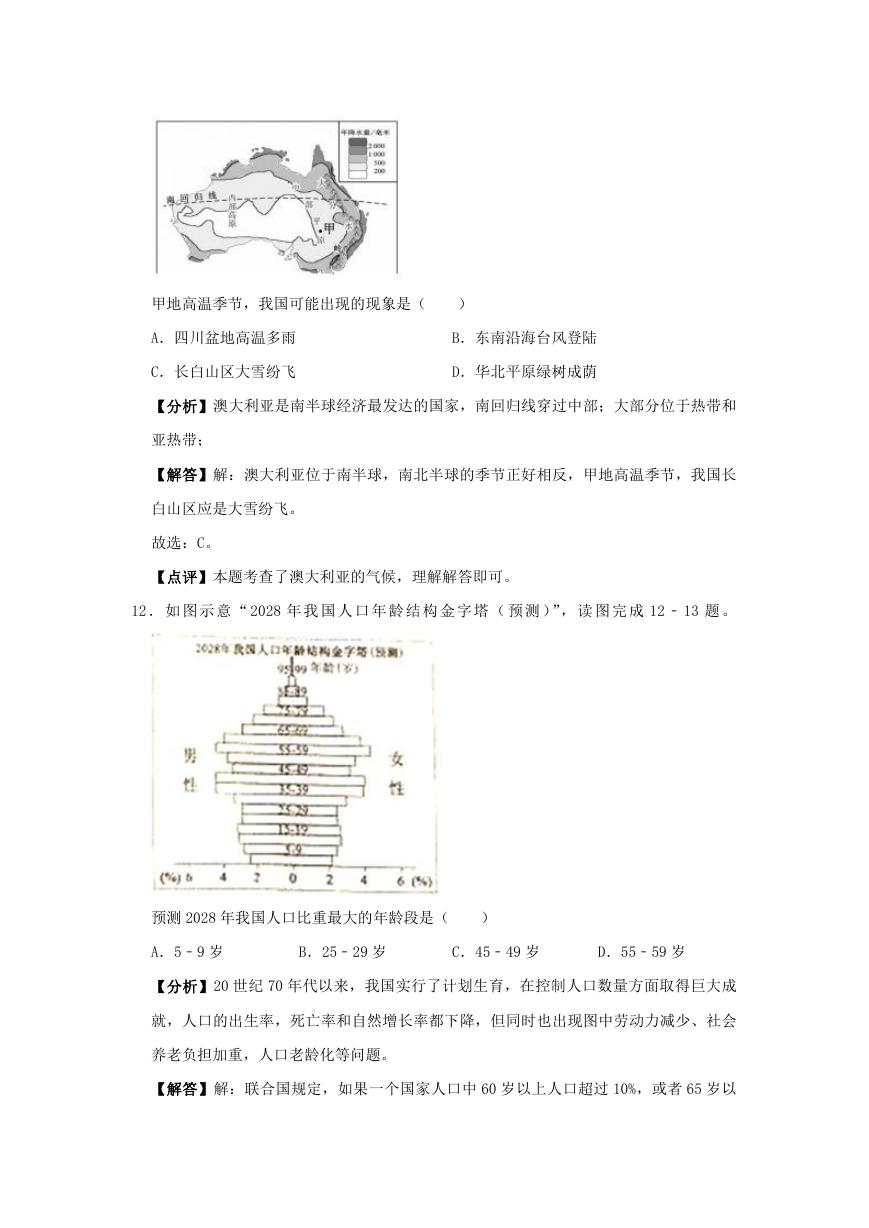

12 . 如 图 示 意 “ 2028 年 我 国 人 口 年 龄 结 构 金 字 塔 ( 预 测 )”, 读 图 完 成 12 ﹣ 13 题 。

预测 2028 年我国人口比重最大的年龄段是(

)

A.5﹣9 岁

B.25﹣29 岁

C.45﹣49 岁

D.55﹣59 岁

【分析】20 世纪 70 年代以来,我国实行了计划生育,在控制人口数量方面取得巨大成

就,人口的出生率,死亡率和自然增长率都下降,但同时也出现图中劳动力减少、社会

养老负担加重,人口老龄化等问题。

【解答】解:联合国规定,如果一个国家人口中 60 岁以上人口超过 10%,或者 65 岁以

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc