交换机对带 802.1q 标签的以太网帧转发过程说明(802.1q:基于端口的 VLAN)

一、带 802.1q 标签的以太网帧说明:

IEEE 于 1999 年正式签发了 802.1q 标准,即 Virtual Bridged Local Area Networks 协议,规定了

VLAN 的国际标准实现,从而使得不同厂商之间的 VLAN 互通成为可能。

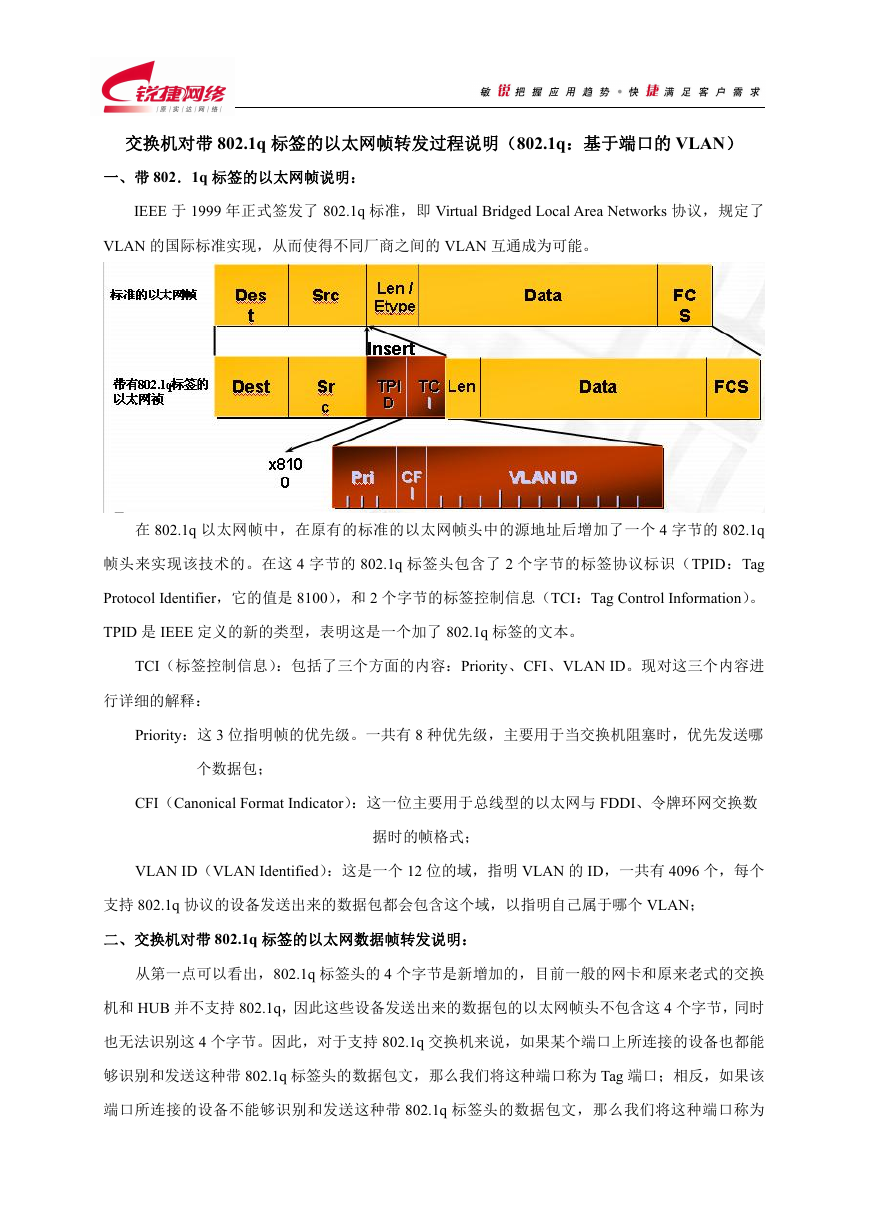

在 802.1q 以太网帧中,在原有的标准的以太网帧头中的源地址后增加了一个 4 字节的 802.1q

帧头来实现该技术的。在这 4 字节的 802.1q 标签头包含了 2 个字节的标签协议标识(TPID:Tag

Protocol Identifier,它的值是 8100),和 2 个字节的标签控制信息(TCI:Tag Control Information)。

TPID 是 IEEE 定义的新的类型,表明这是一个加了 802.1q 标签的文本。

TCI(标签控制信息):包括了三个方面的内容:Priority、CFI、VLAN ID。现对这三个内容进

行详细的解释:

Priority:这 3 位指明帧的优先级。一共有 8 种优先级,主要用于当交换机阻塞时,优先发送哪

个数据包;

CFI(Canonical Format Indicator):这一位主要用于总线型的以太网与 FDDI、令牌环网交换数

据时的帧格式;

VLAN ID(VLAN Identified):这是一个 12 位的域,指明 VLAN 的 ID,一共有 4096 个,每个

支持 802.1q 协议的设备发送出来的数据包都会包含这个域,以指明自己属于哪个 VLAN;

二、交换机对带 802.1q 标签的以太网数据帧转发说明:

从第一点可以看出,802.1q 标签头的 4 个字节是新增加的,目前一般的网卡和原来老式的交换

机和 HUB 并不支持 802.1q,因此这些设备发送出来的数据包的以太网帧头不包含这 4 个字节,同时

也无法识别这 4 个字节。因此,对于支持 802.1q 交换机来说,如果某个端口上所连接的设备也都能

够识别和发送这种带 802.1q 标签头的数据包文,那么我们将这种端口称为 Tag 端口;相反,如果该

端口所连接的设备不能够识别和发送这种带 802.1q 标签头的数据包文,那么我们将这种端口称为

�

Access 端口;就目前的应用来看,如果是下连用户或老式的交换机和 HUB 的,这些端口都属于 Access

端口。

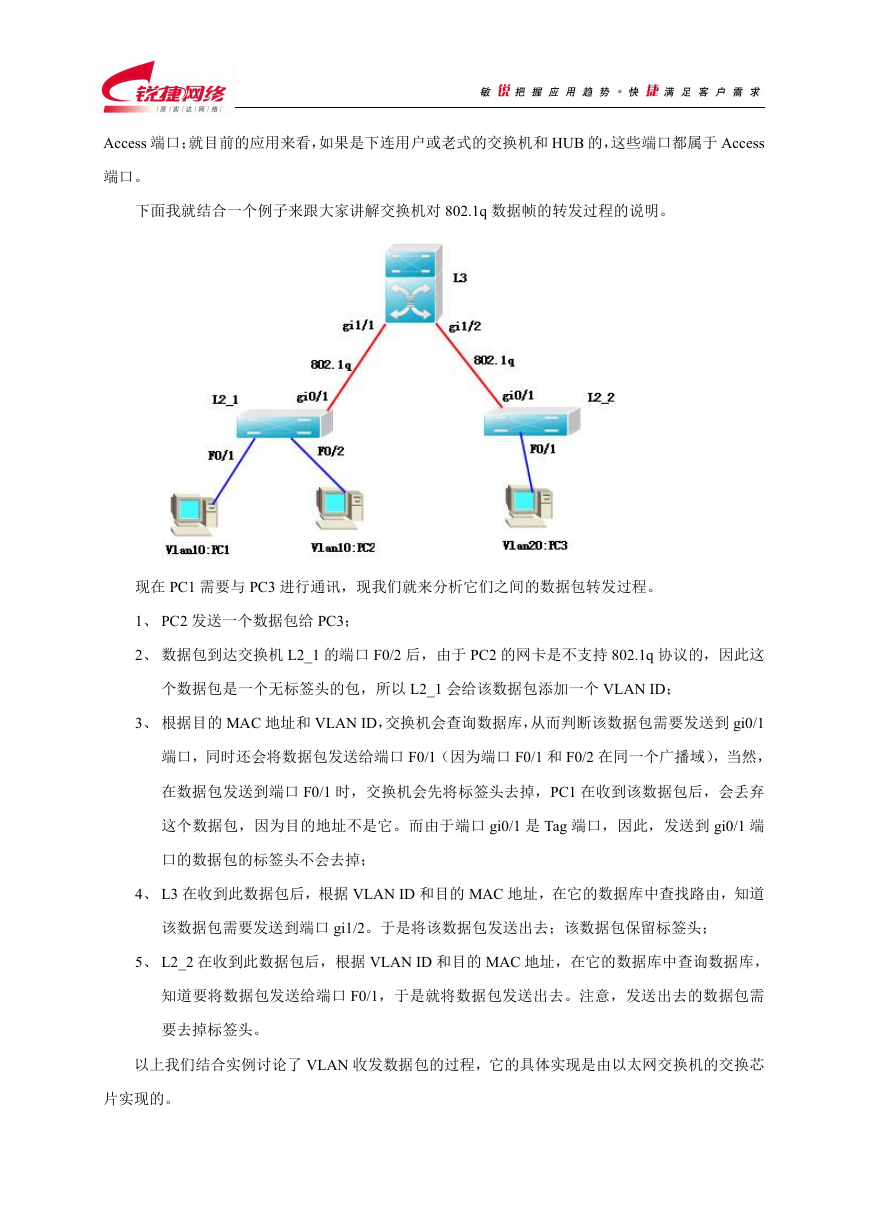

下面我就结合一个例子来跟大家讲解交换机对 802.1q 数据帧的转发过程的说明。

现在 PC1 需要与 PC3 进行通讯,现我们就来分析它们之间的数据包转发过程。

1、 PC2 发送一个数据包给 PC3;

2、 数据包到达交换机 L2_1 的端口 F0/2 后,由于 PC2 的网卡是不支持 802.1q 协议的,因此这

个数据包是一个无标签头的包,所以 L2_1 会给该数据包添加一个 VLAN ID;

3、 根据目的 MAC 地址和 VLAN ID,交换机会查询数据库,从而判断该数据包需要发送到 gi0/1

端口,同时还会将数据包发送给端口 F0/1(因为端口 F0/1 和 F0/2 在同一个广播域),当然,

在数据包发送到端口 F0/1 时,交换机会先将标签头去掉,PC1 在收到该数据包后,会丢弃

这个数据包,因为目的地址不是它。而由于端口 gi0/1 是 Tag 端口,因此,发送到 gi0/1 端

口的数据包的标签头不会去掉;

4、 L3 在收到此数据包后,根据 VLAN ID 和目的 MAC 地址,在它的数据库中查找路由,知道

该数据包需要发送到端口 gi1/2。于是将该数据包发送出去;该数据包保留标签头;

5、 L2_2 在收到此数据包后,根据 VLAN ID 和目的 MAC 地址,在它的数据库中查询数据库,

知道要将数据包发送给端口 F0/1,于是就将数据包发送出去。注意,发送出去的数据包需

要去掉标签头。

以上我们结合实例讨论了 VLAN 收发数据包的过程,它的具体实现是由以太网交换机的交换芯

片实现的。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc