2

2

电子科技

采用单片机的太阳能电池

最大功率点跟踪控制器

合肥工业大学能源研究所 (合肥 230009) 欧阳名三 余世杰 沈玉

摘 要 文章介绍了一种采用 Motorola 单片机实现太阳能电池最大功率点跟踪 (MPP T) 控制

的精简设计 。在这个设计中提出了采用“电压扰动法”来实现 MPP T 控制 ,并给出了实验方法 。实

验结果表明 ,控制器达到了 MPP T 的目的 。

关键词 单片机 MPP T 控制 太阳能电池

1 概述

太阳能的光伏利用日益被人们重视 ,世界各国

都投入大量的人力 、物力 、财力争相发展 。在光伏控

制技术上 ,由于 CV T (恒定电压跟踪器) 的制造相对

简单 ,许多产品仍然采用这种跟踪方式以代替相对

复杂一些的 MPP T (Maximum Power Point Tracking

最大功率点跟踪) ,但这种方式所带来的功率损失随

着近代微电子技术的迅速发展及微电子器件的价格

大幅度降低 ,已经显得很不经济[ 1 ] 。

因此具有太阳能 MPP T 功能的控制器是光伏

利用技术上的提高 ,采用高性能价格比的单片机来

实现 MPP T 的控制将会比 CV T 控制带来更大的效

益 。

2 太阳能电池的光伏特性

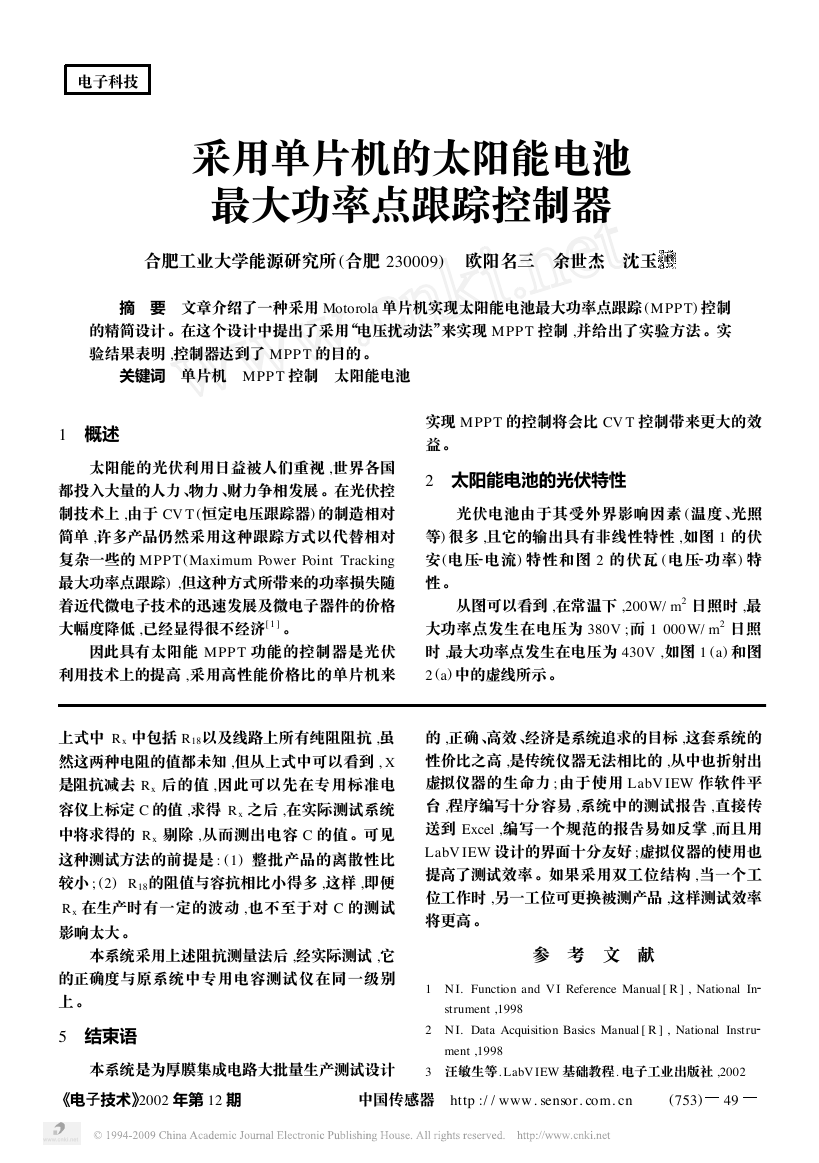

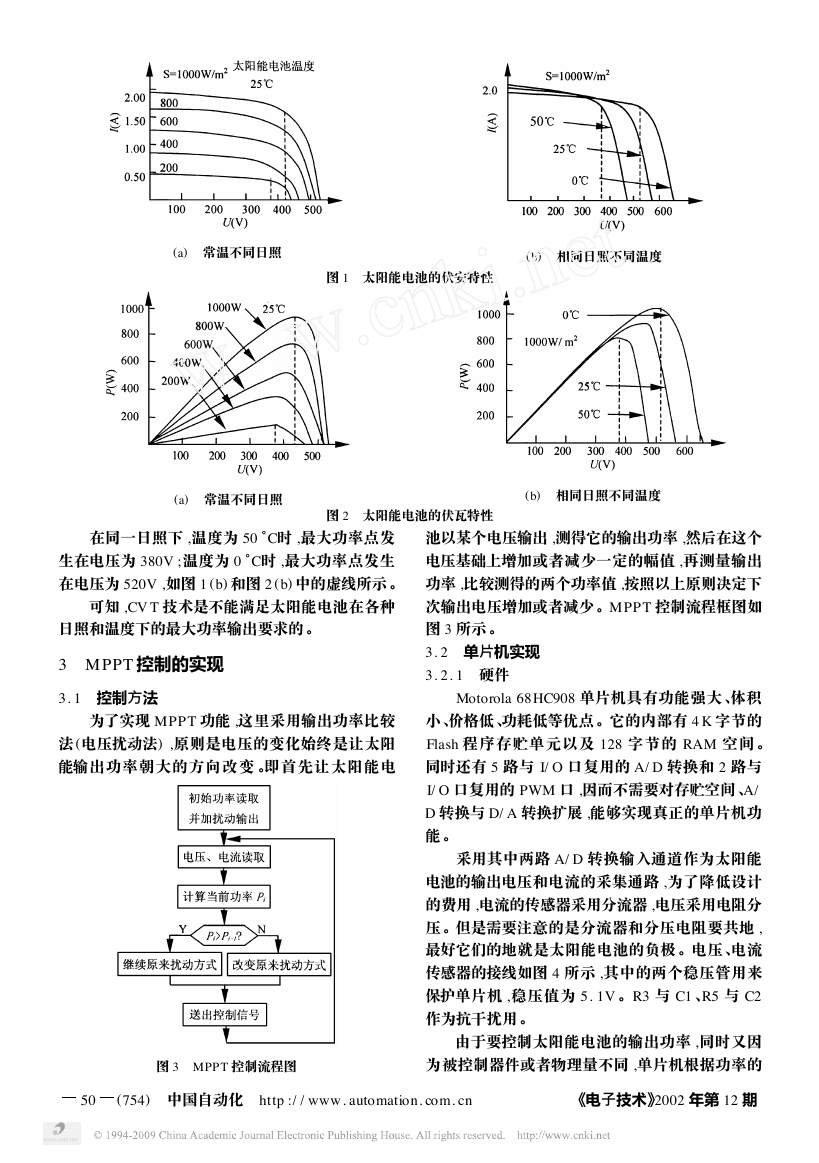

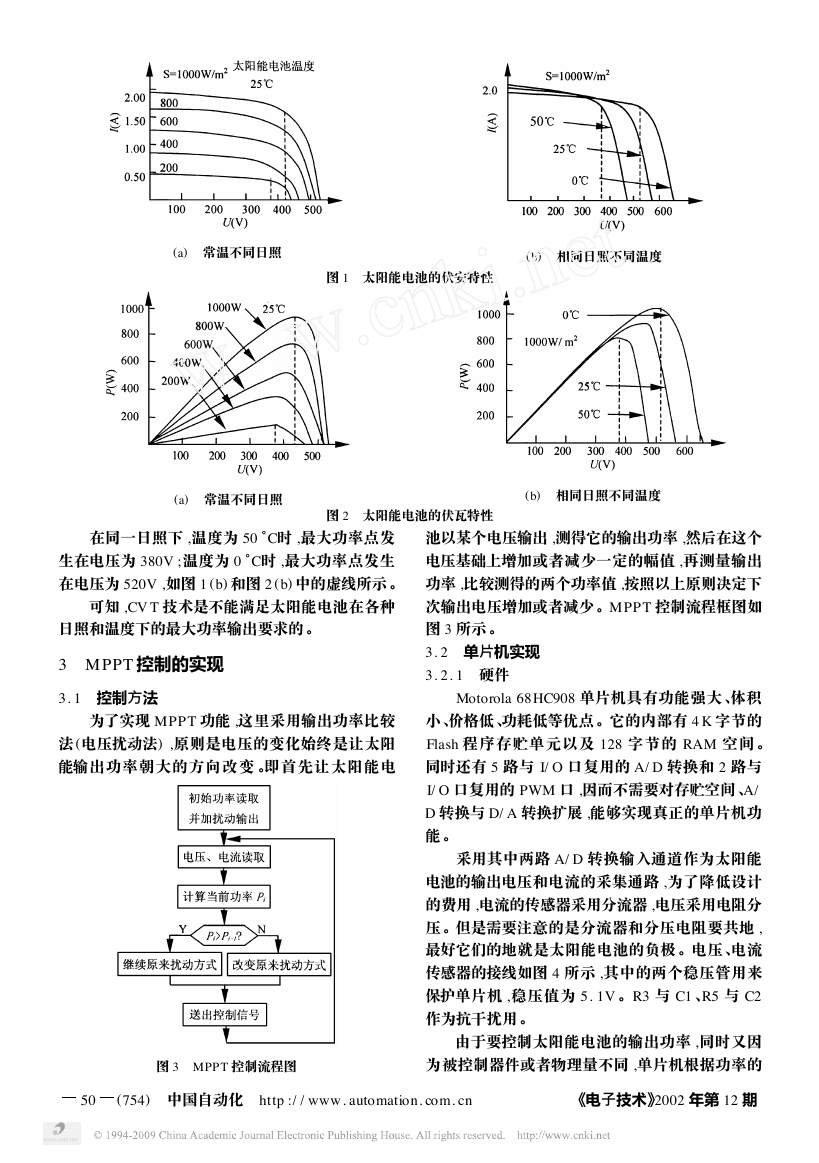

光伏电池由于其受外界影响因素 (温度 、光照

等) 很多 ,且它的输出具有非线性特性 ,如图 1 的伏

安(电压

功率) 特

性 。

电流) 特性和图 2 的伏瓦 (电压

从图可以看到 ,在常温下 ,200W/ m2 日照时 ,最

大功率点发生在电压为 380V ;而 1 000W/ m2 日照

时 ,最大功率点发生在电压为 430V ,如图 1 (a) 和图

2 (a) 中的虚线所示 。

上式中 R x 中包括 R 18以及线路上所有纯阻阻抗 ,虽

然这两种电阻的值都未知 ,但从上式中可以看到 , X

是阻抗减去 R x 后的值 ,因此可以先在专用标准电

容仪上标定 C 的值 ,求得 R x 之后 ,在实际测试系统

中将求得的 R x 剔除 ,从而测出电容 C 的值 。可见

这种测试方法的前提是 : (1) 整批产品的离散性比

较小 ; (2) R 18的阻值与容抗相比小得多 ,这样 ,即便

R x 在生产时有一定的波动 ,也不至于对 C 的测试

影响太大 。

本系统采用上述阻抗测量法后 ,经实际测试 ,它

的正确度与原系统中专用电容测试仪在同一级别

上 。

5 结束语

的 ,正确 、高效 、经济是系统追求的目标 ,这套系统的

性价比之高 ,是传统仪器无法相比的 ,从中也折射出

虚拟仪器的生命力 ; 由于使用 LabV IEW 作软件平

台 ,程序编写十分容易 ,系统中的测试报告 ,直接传

送到 Excel ,编写一个规范的报告易如反掌 ,而且用

LabV IEW 设计的界面十分友好 ;虚拟仪器的使用也

提高了测试效率 。如果采用双工位结构 ,当一个工

位工作时 ,另一工位可更换被测产品 ,这样测试效率

将更高 。

参 考 文 献

1 N I. Function and V I Reference Manual [ R ] , National In

strument ,1998

2 N I. Data Acquisition Basics Manual [ R ] , National Instru

ment ,1998

本系统是为厚膜集成电路大批量生产测试设计

3 汪敏生等. LabV IEW 基础教程. 电子工业出版社 ,2002

《电子技术》2002 年第 12 期

中国传感器 http :/ / www. sensor. com. cn

(753)

49

�

(a) 常温不同日照

(b) 相同日照不同温度

图 1 太阳能电池的伏安特性

(a) 常温不同日照

图 2 太阳能电池的伏瓦特性

(b) 相同日照不同温度

在同一日照下 ,温度为 50 °C时 ,最大功率点发

生在电压为 380V ;温度为 0 °C时 ,最大功率点发生

在电压为 520V ,如图 1 (b) 和图 2 (b) 中的虚线所示 。

可知 ,CV T 技术是不能满足太阳能电池在各种

日照和温度下的最大功率输出要求的 。

3 MPPT 控制的实现

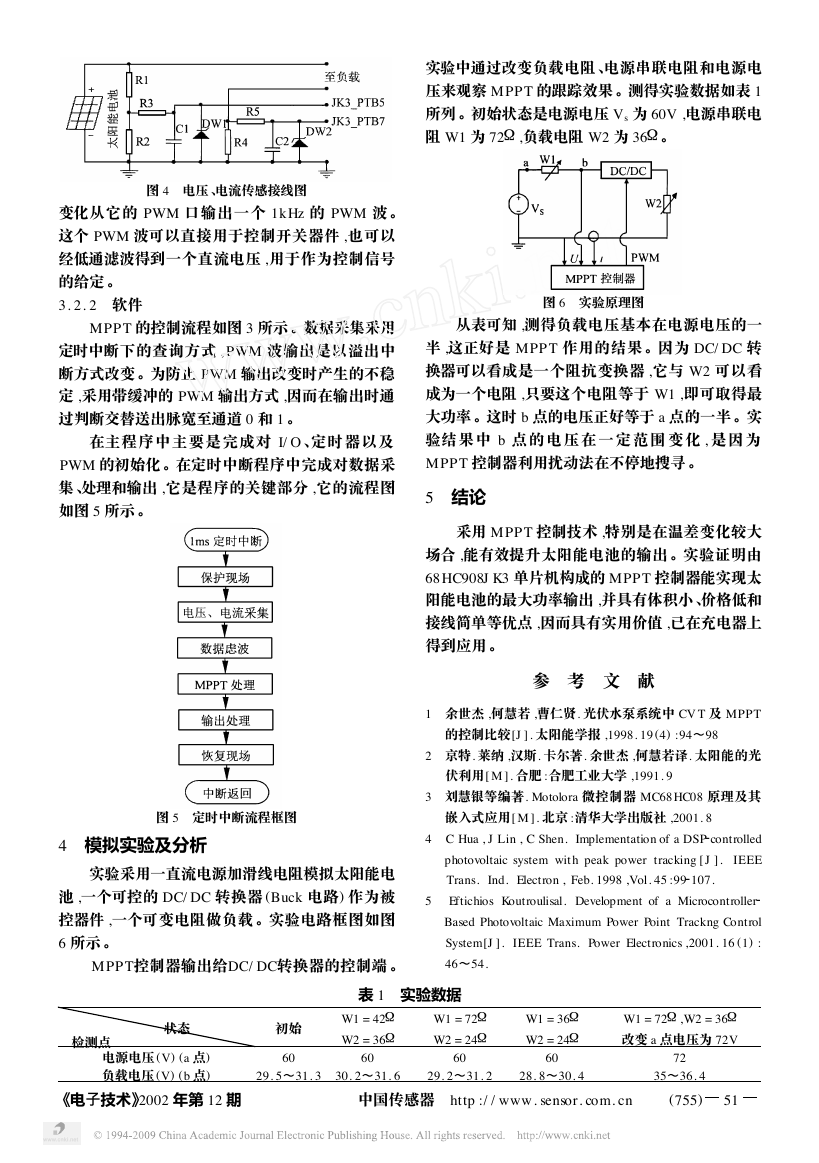

3. 1 控制方法

为了实现 MPP T 功能 ,这里采用输出功率比较

法 (电压扰动法) ,原则是电压的变化始终是让太阳

能输出功率朝大的方向改变 。即首先让太阳能电

图 3 MPPT 控制流程图

池以某个电压输出 ,测得它的输出功率 ,然后在这个

电压基础上增加或者减少一定的幅值 ,再测量输出

功率 ,比较测得的两个功率值 ,按照以上原则决定下

次输出电压增加或者减少 。MPP T 控制流程框图如

图 3 所示 。

3. 2 单片机实现

3. 2. 1 硬件

Motorola 68HC908 单片机具有功能强大 、体积

小 、价格低 、功耗低等优点 。它的内部有 4 K 字节的

Flash 程序存贮单元以及 128 字节的 RAM 空间 。

同时还有 5 路与 I/ O 口复用的 A/ D 转换和 2 路与

I/ O 口复用的 PWM 口 ,因而不需要对存贮空间 、A/

D 转换与 D/ A 转换扩展 ,能够实现真正的单片机功

能 。

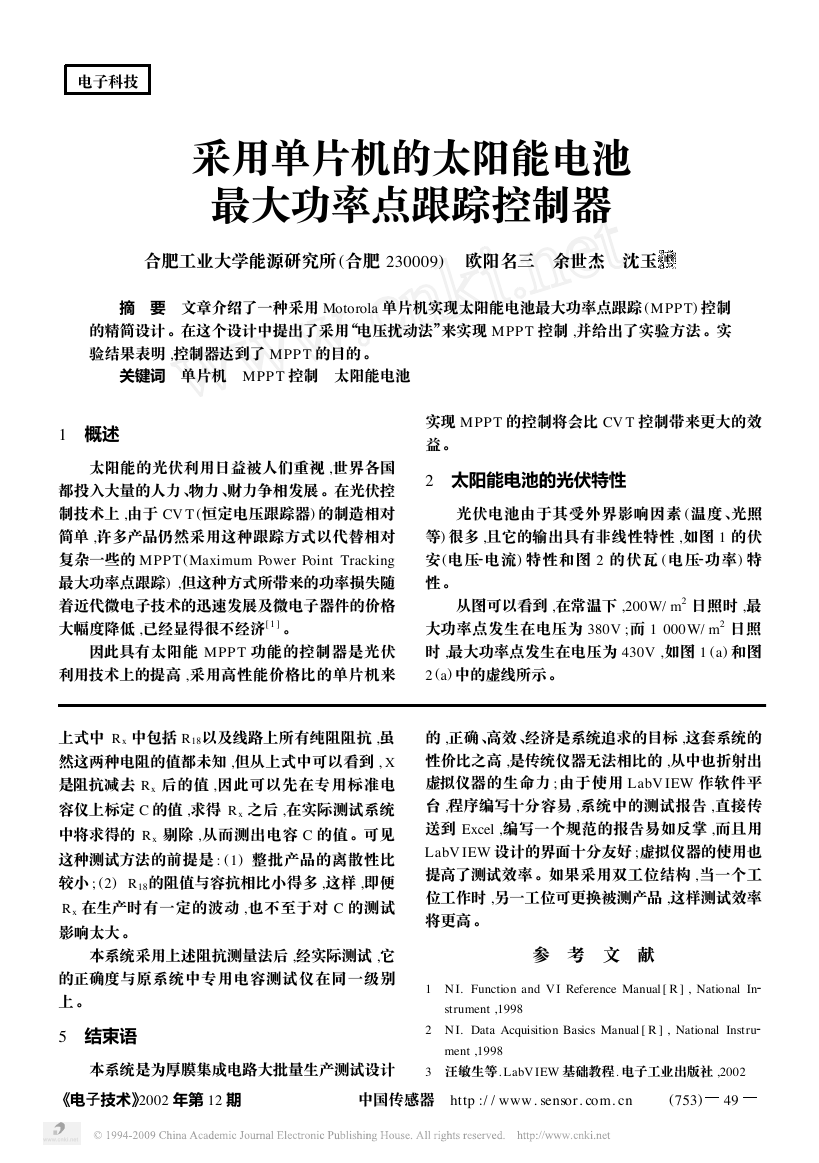

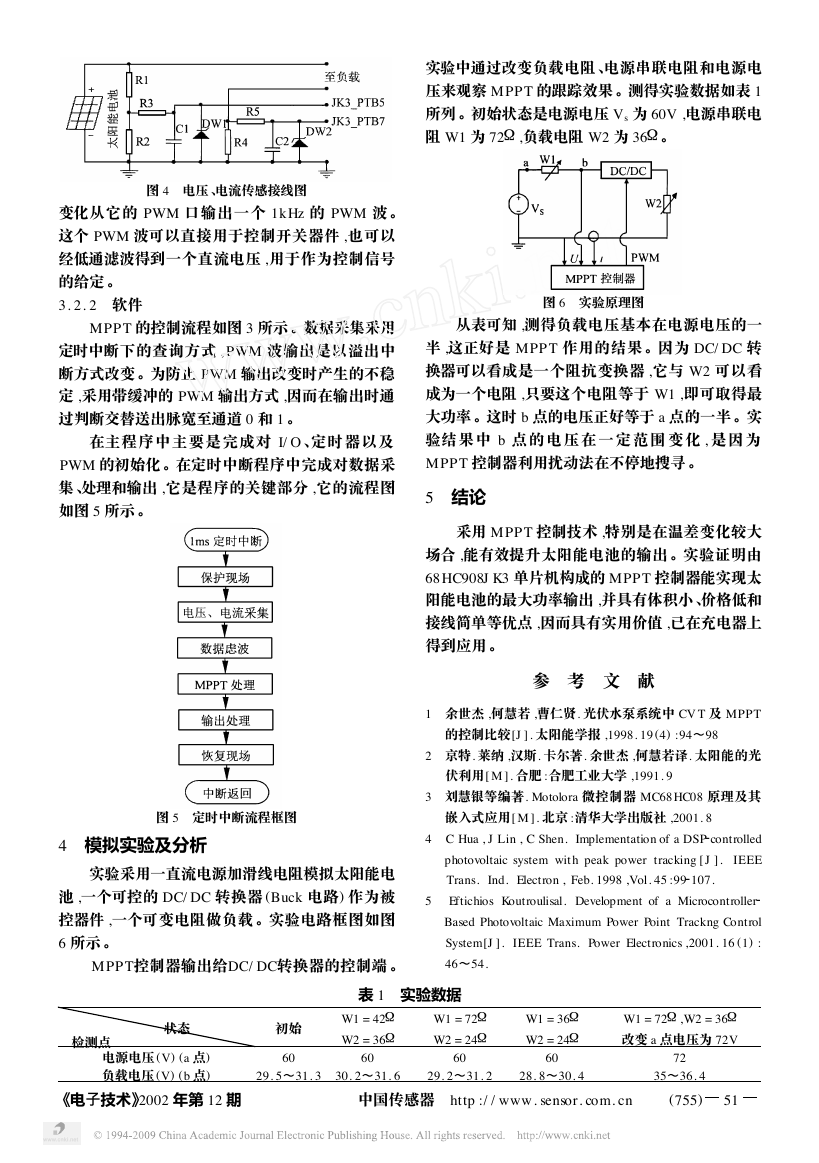

采用其中两路 A/ D 转换输入通道作为太阳能

电池的输出电压和电流的采集通路 ,为了降低设计

的费用 ,电流的传感器采用分流器 ,电压采用电阻分

压 。但是需要注意的是分流器和分压电阻要共地 ,

最好它们的地就是太阳能电池的负极 。电压 、电流

传感器的接线如图 4 所示 ,其中的两个稳压管用来

保护单片机 ,稳压值为 5. 1V 。R3 与 C1 、R5 与 C2

作为抗干扰用 。

由于要控制太阳能电池的输出功率 ,同时又因

为被控制器件或者物理量不同 ,单片机根据功率的

50

(754) 中国自动化 http :/ / www. automation. com. cn 《电子技术》2002 年第 12 期

�

2

2

实验中通过改变负载电阻 、电源串联电阻和电源电

压来观察 MPP T 的跟踪效果 。测得实验数据如表 1

所列 。初始状态是电源电压 Vs 为 60V ,电源串联电

阻 W1 为 72Ω ,负载电阻 W2 为 36Ω。

图 6 实验原理图

从表可知 ,测得负载电压基本在电源电压的一

半 ,这正好是 MPP T 作用的结果 。因为 DC/ DC 转

换器可以看成是一个阻抗变换器 ,它与 W2 可以看

成为一个电阻 ,只要这个电阻等于 W1 ,即可取得最

大功率 。这时 b 点的电压正好等于 a 点的一半 。实

验结 果 中 b 点 的 电 压 在 一 定 范 围 变 化 , 是 因 为

MPP T 控制器利用扰动法在不停地搜寻 。

5 结论

采用 MPP T 控制技术 ,特别是在温差变化较大

场合 ,能有效提升太阳能电池的输出 。实验证明由

68HC908J K3 单片机构成的 MPP T 控制器能实现太

阳能电池的最大功率输出 ,并具有体积小 、价格低和

接线简单等优点 ,因而具有实用价值 ,已在充电器上

得到应用 。

参 考 文 献

1 余世杰 ,何慧若 ,曹仁贤. 光伏水泵系统中 CV T 及 MPPT

的控制比较[J ]. 太阳能学报 ,1998. 19 (4) :94~98

2 京特. 莱纳 ,汉斯. 卡尔著. 余世杰 ,何慧若译. 太阳能的光

伏利用[ M ]. 合肥 :合肥工业大学 ,1991. 9

3 刘慧银等编著. Motolora 微控制器 MC68HC08 原理及其

嵌入式应用[ M ]. 北京 :清华大学出版社 ,2001. 8

4 C Hua , J Lin , C Shen. Implementation of a DSP

photovoltaic system with peak power tracking [ J ].

Trans.

Ind. Electron , Feb. 1998 ,Vol. 45 :99

controlled

IEEE

107.

5 Eftichios Koutroulisal. Development of a Microcontroller

Based Photovoltaic Maximum Power Point Trackng Control

IEEE Trans. Power Electronics ,2001. 16 (1) :

System[J ].

46~54.

图 4 电压 、电流传感接线图

变化从它的 PWM 口输出一个 1kHz 的 PWM 波 。

这个 PWM 波可以直接用于控制开关器件 ,也可以

经低通滤波得到一个直流电压 ,用于作为控制信号

的给定 。

3. 2. 2 软件

MPP T 的控制流程如图 3 所示 。数据采集采用

定时中断下的查询方式 , PWM 波输出是以溢出中

断方式改变 。为防止 PWM 输出改变时产生的不稳

定 ,采用带缓冲的 PWM 输出方式 ,因而在输出时通

过判断交替送出脉宽至通道 0 和 1 。

在主程序中主要是完成对 I/ O 、定时器以及

PWM 的初始化 。在定时中断程序中完成对数据采

集 、处理和输出 ,它是程序的关键部分 ,它的流程图

如图 5 所示 。

图 5 定时中断流程框图

4 模拟实验及分析

实验采用一直流电源加滑线电阻模拟太阳能电

池 ,一个可控的 DC/ DC 转换器 (Buck 电路) 作为被

控器件 ,一个可变电阻做负载 。实验电路框图如图

6 所示 。

MPP T控制器输出给DC/ DC转换器的控制端 。

检测点

状态

电源电压 (V) (a 点)

负载电压 (V) (b 点)

表 1 实验数据

W1 = 42Ω

W2 = 36Ω

60

W1 = 72Ω

W2 = 24Ω

60

初始

60

W1 = 36Ω

W2 = 24Ω

60

29. 5~31. 3

30. 2~31. 6

29. 2~31. 2

28. 8~30. 4

W1 = 72Ω ,W2 = 36Ω

改变 a 点电压为 72V

72

35~36. 4

《电子技术》2002 年第 12 期

中国传感器 http :/ / www. sensor. com. cn

(755)

51

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc