2013 下半年河北教师资格初中物理学科知识与教学能力真

题及答案

1、第一个发现电磁感应规律的科学家是( )。

A.奥斯特

B.库仑

C.法拉第

D.安培

【答案】C

2、假设有一颗行星,其直径与月球相同,密度为月球的 2 倍。若发射一卫星绕该行星运动.其

轨道半径是“嫦娥一号”绕月轨道半径的一半,其质量与“嫦娥一号”相同,则该卫星( )。

A.所受的向心力是“嫦娥一号”的 2 倍

B.所受的向心力是“嫦娥一号”的 4 倍

C.周期与“嫦娥一号”的相同

D.周期是“嫦娥一号”的 1/4

【答案】D

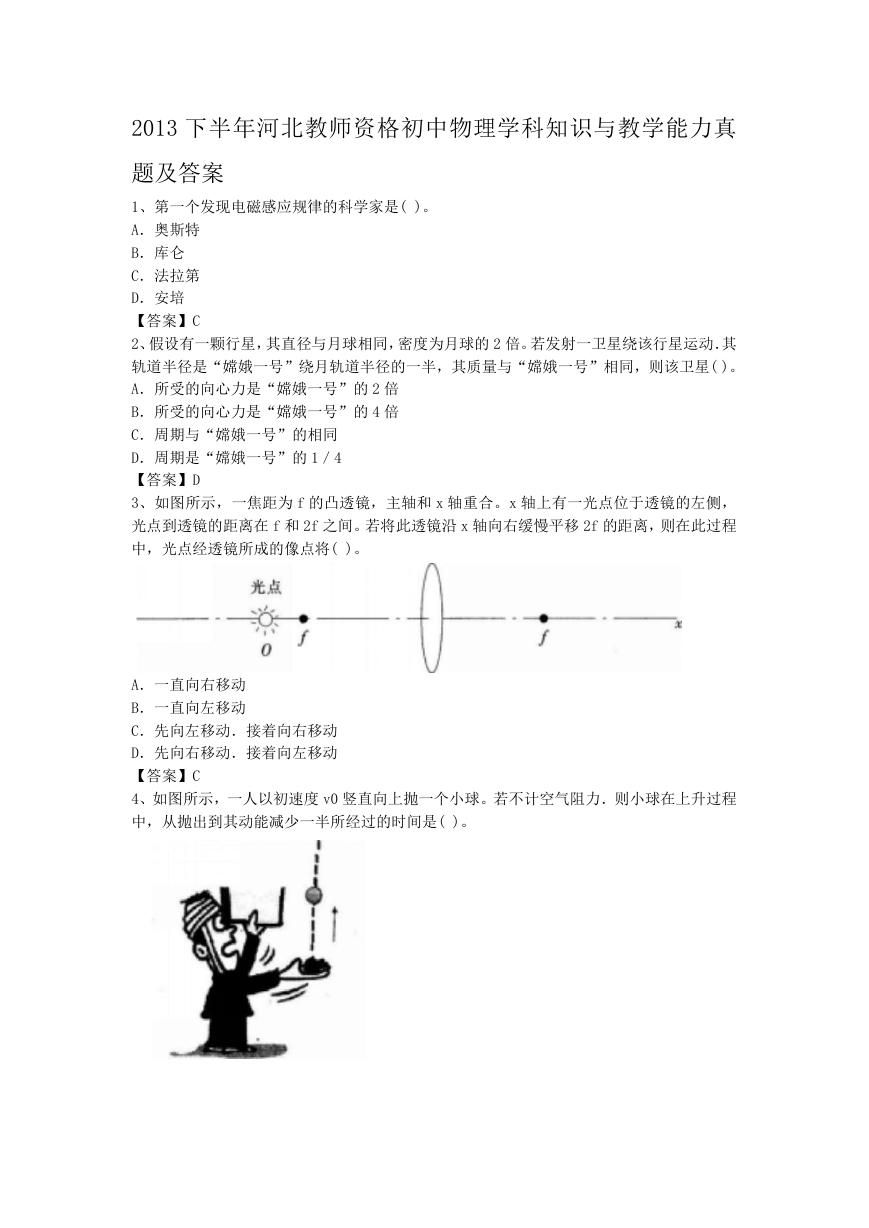

3、如图所示,一焦距为 f 的凸透镜,主轴和 x 轴重合。x 轴上有一光点位于透镜的左侧,

光点到透镜的距离在 f 和 2f 之间。若将此透镜沿 x 轴向右缓慢平移 2f 的距离,则在此过程

中,光点经透镜所成的像点将( )。

A.一直向右移动

B.一直向左移动

C.先向左移动.接着向右移动

D.先向右移动.接着向左移动

【答案】C

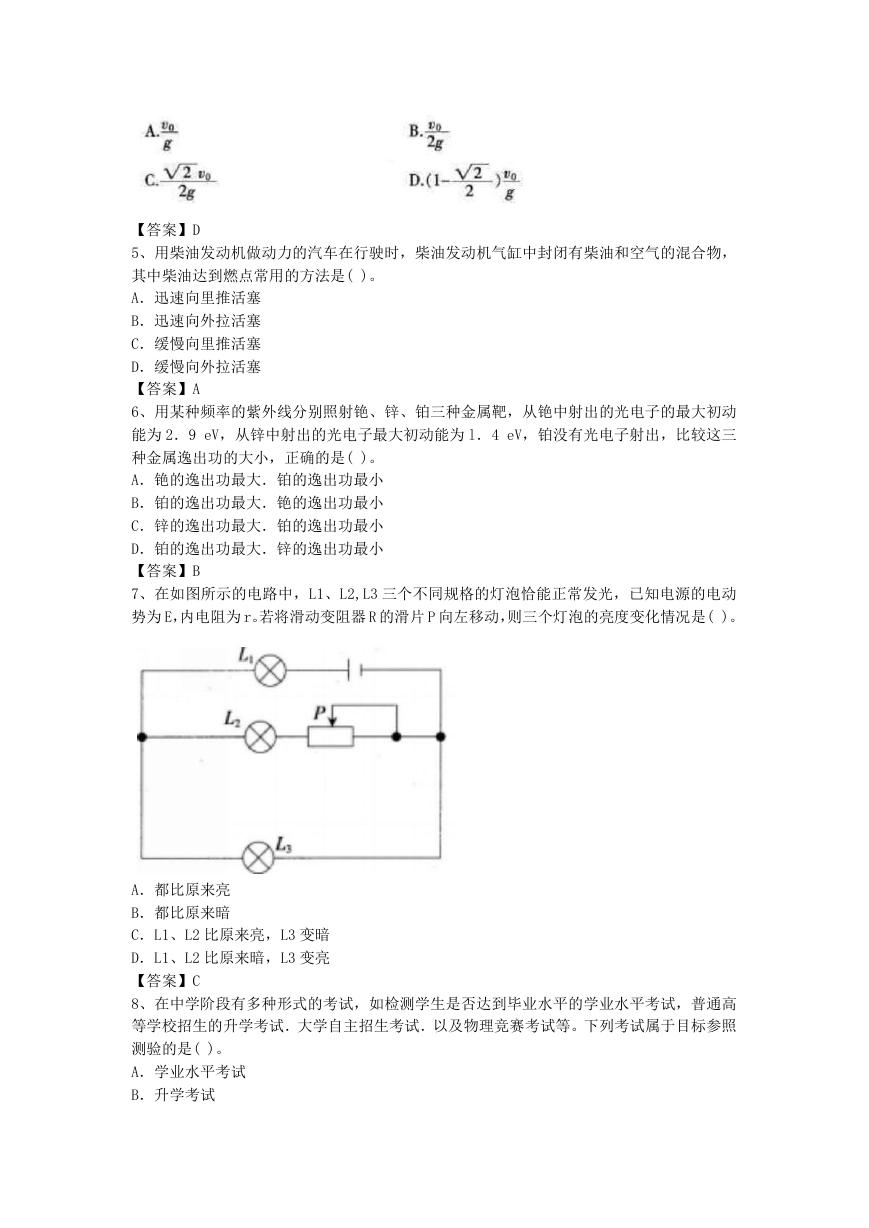

4、如图所示,一人以初速度 v0 竖直向上抛一个小球。若不计空气阻力.则小球在上升过程

中,从抛出到其动能减少一半所经过的时间是( )。

�

【答案】D

5、用柴油发动机做动力的汽车在行驶时,柴油发动机气缸中封闭有柴油和空气的混合物,

其中柴油达到燃点常用的方法是( )。

A.迅速向里推活塞

B.迅速向外拉活塞

C.缓慢向里推活塞

D.缓慢向外拉活塞

【答案】A

6、用某种频率的紫外线分别照射铯、锌、铂三种金属靶,从铯中射出的光电子的最大初动

能为 2.9 eV,从锌中射出的光电子最大初动能为 l.4 eV,铂没有光电子射出,比较这三

种金属逸出功的大小,正确的是( )。

A.铯的逸出功最大.铂的逸出功最小

B.铂的逸出功最大.铯的逸出功最小

C.锌的逸出功最大.铂的逸出功最小

D.铂的逸出功最大.锌的逸出功最小

【答案】B

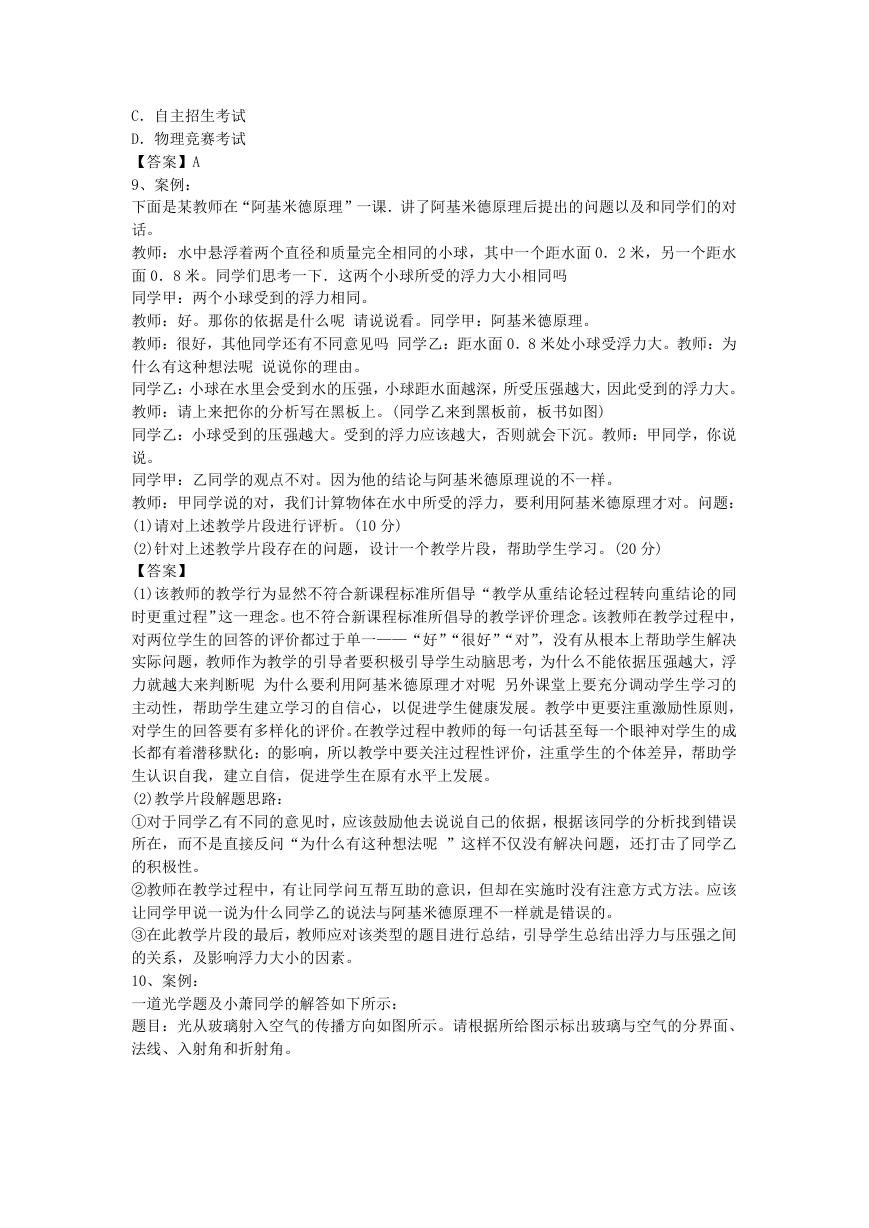

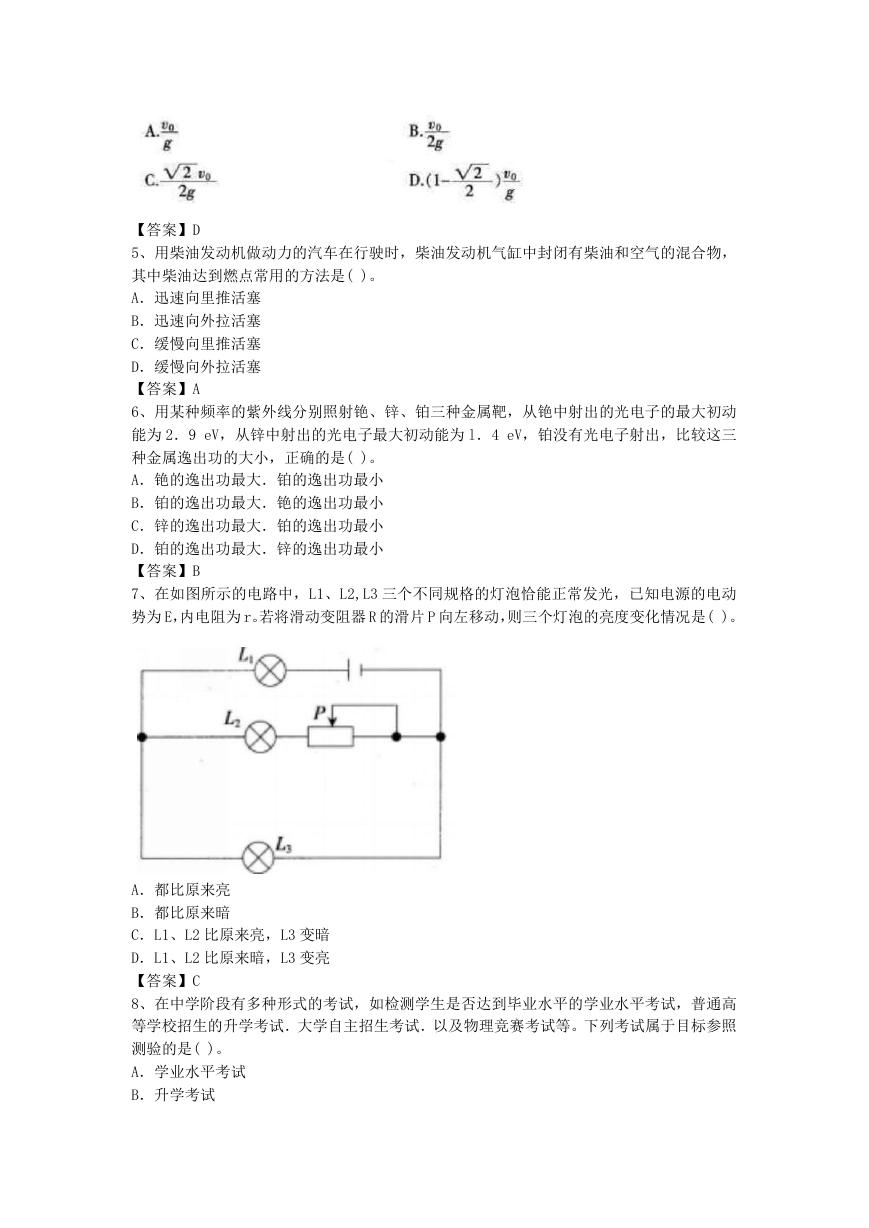

7、在如图所示的电路中,L1、L2,L3 三个不同规格的灯泡恰能正常发光,已知电源的电动

势为 E,内电阻为 r。若将滑动变阻器 R 的滑片 P 向左移动,则三个灯泡的亮度变化情况是( )。

A.都比原来亮

B.都比原来暗

C.L1、L2 比原来亮,L3 变暗

D.L1、L2 比原来暗,L3 变亮

【答案】C

8、在中学阶段有多种形式的考试,如检测学生是否达到毕业水平的学业水平考试,普通高

等学校招生的升学考试.大学自主招生考试.以及物理竞赛考试等。下列考试属于目标参照

测验的是( )。

A.学业水平考试

B.升学考试

�

C.自主招生考试

D.物理竞赛考试

【答案】A

9、案例:

下面是某教师在“阿基米德原理”一课.讲了阿基米德原理后提出的问题以及和同学们的对

话。

教师:水中悬浮着两个直径和质量完全相同的小球,其中一个距水面 0.2 米,另一个距水

面 0.8 米。同学们思考一下.这两个小球所受的浮力大小相同吗

同学甲:两个小球受到的浮力相同。

教师:好。那你的依据是什么呢 请说说看。同学甲:阿基米德原理。

教师:很好,其他同学还有不同意见吗 同学乙:距水面 0.8 米处小球受浮力大。教师:为

什么有这种想法呢 说说你的理由。

同学乙:小球在水里会受到水的压强,小球距水面越深,所受压强越大,因此受到的浮力大。

教师:请上来把你的分析写在黑板上。(同学乙来到黑板前,板书如图)

同学乙:小球受到的压强越大。受到的浮力应该越大,否则就会下沉。教师:甲同学,你说

说。

同学甲:乙同学的观点不对。因为他的结论与阿基米德原理说的不一样。

教师:甲同学说的对,我们计算物体在水中所受的浮力,要利用阿基米德原理才对。问题:

(1)请对上述教学片段进行评析。(10 分)

(2)针对上述教学片段存在的问题,设计一个教学片段,帮助学生学习。(20 分)

【答案】

(1)该教师的教学行为显然不符合新课程标准所倡导“教学从重结论轻过程转向重结论的同

时更重过程”这一理念。也不符合新课程标准所倡导的教学评价理念。该教师在教学过程中,

对两位学生的回答的评价都过于单一——“好”“很好”“对”,没有从根本上帮助学生解决

实际问题,教师作为教学的引导者要积极引导学生动脑思考,为什么不能依据压强越大,浮

力就越大来判断呢 为什么要利用阿基米德原理才对呢 另外课堂上要充分调动学生学习的

主动性,帮助学生建立学习的自信心,以促进学生健康发展。教学中更要注重激励性原则,

对学生的回答要有多样化的评价。在教学过程中教师的每一句话甚至每一个眼神对学生的成

长都有着潜移默化:的影响,所以教学中要关注过程性评价,注重学生的个体差异,帮助学

生认识自我,建立自信,促进学生在原有水平上发展。

(2)教学片段解题思路:

①对于同学乙有不同的意见时,应该鼓励他去说说自己的依据,根据该同学的分析找到错误

所在,而不是直接反问“为什么有这种想法呢 ”这样不仅没有解决问题,还打击了同学乙

的积极性。

②教师在教学过程中,有让同学问互帮互助的意识,但却在实施时没有注意方式方法。应该

让同学甲说一说为什么同学乙的说法与阿基米德原理不一样就是错误的。

③在此教学片段的最后,教师应对该类型的题目进行总结,引导学生总结出浮力与压强之间

的关系,及影响浮力大小的因素。

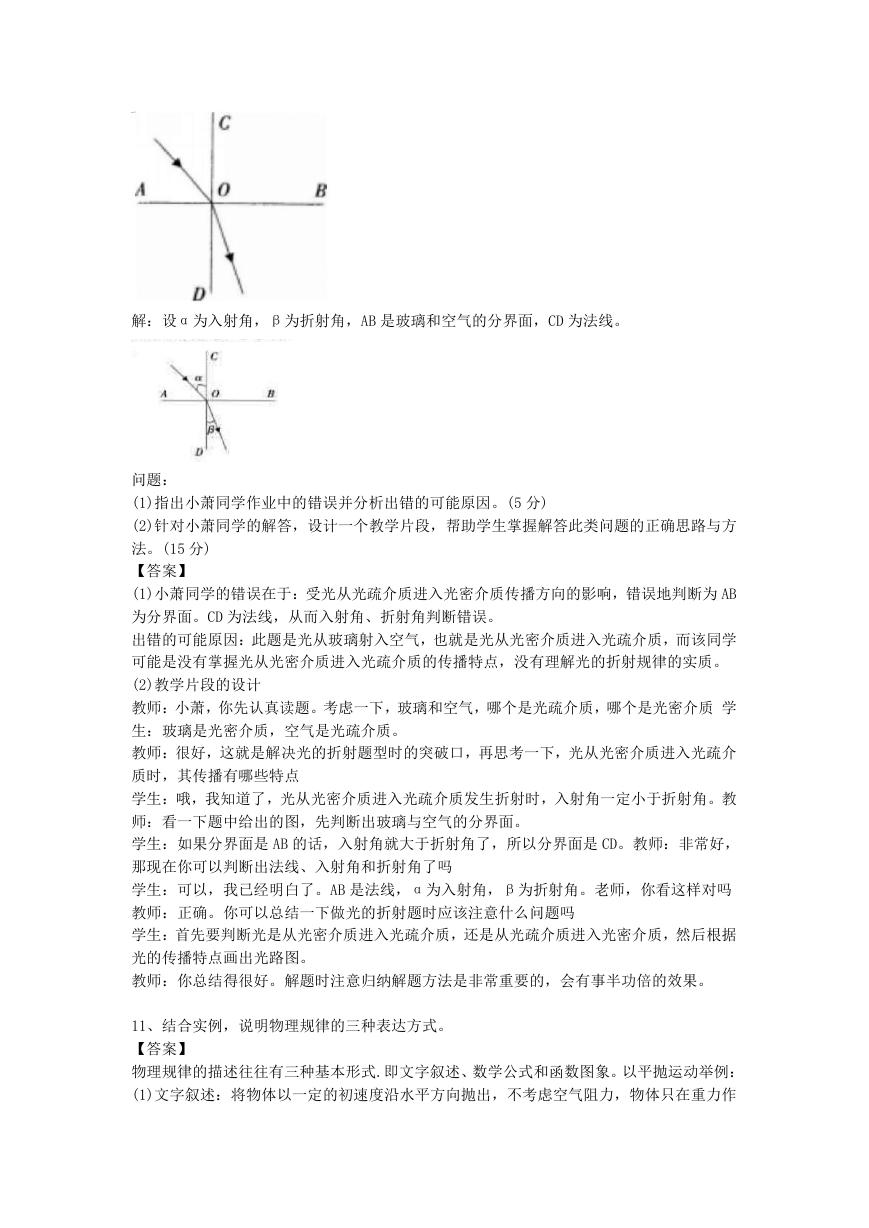

10、案例:

一道光学题及小萧同学的解答如下所示:

题目:光从玻璃射入空气的传播方向如图所示。请根据所给图示标出玻璃与空气的分界面、

法线、入射角和折射角。

�

解:设α为入射角,β为折射角,AB 是玻璃和空气的分界面,CD 为法线。

问题:

(1)指出小萧同学作业中的错误并分析出错的可能原因。(5 分)

(2)针对小萧同学的解答,设计一个教学片段,帮助学生掌握解答此类问题的正确思路与方

法。(15 分)

【答案】

(1)小萧同学的错误在于:受光从光疏介质进入光密介质传播方向的影响,错误地判断为 AB

为分界面。CD 为法线,从而入射角、折射角判断错误。

出错的可能原因:此题是光从玻璃射入空气,也就是光从光密介质进入光疏介质,而该同学

可能是没有掌握光从光密介质进入光疏介质的传播特点,没有理解光的折射规律的实质。

(2)教学片段的设计

教师:小萧,你先认真读题。考虑一下,玻璃和空气,哪个是光疏介质,哪个是光密介质 学

生:玻璃是光密介质,空气是光疏介质。

教师:很好,这就是解决光的折射题型时的突破口,再思考一下,光从光密介质进入光疏介

质时,其传播有哪些特点

学生:哦,我知道了,光从光密介质进入光疏介质发生折射时,入射角一定小于折射角。教

师:看一下题中给出的图,先判断出玻璃与空气的分界面。

学生:如果分界面是 AB 的话,入射角就大于折射角了,所以分界面是 CD。教师:非常好,

那现在你可以判断出法线、入射角和折射角了吗

学生:可以,我已经明白了。AB 是法线,α为入射角,β为折射角。老师,你看这样对吗

教师:正确。你可以总结一下做光的折射题时应该注意什么问题吗

学生:首先要判断光是从光密介质进入光疏介质,还是从光疏介质进入光密介质,然后根据

光的传播特点画出光路图。

教师:你总结得很好。解题时注意归纳解题方法是非常重要的,会有事半功倍的效果。

11、结合实例,说明物理规律的三种表达方式。

【答案】

物理规律的描述往往有三种基本形式.即文字叙述、数学公式和函数图象。以平抛运动举例:

(1)文字叙述:将物体以一定的初速度沿水平方向抛出,不考虑空气阻力,物体只在重力作

�

用下所做的运动.叫做平抛运动。平抛运动可看作两个分运动的合运动:一个是水平方向(垂

直于恒力方向)的匀速直线运动,一个是竖直方向(沿着恒力方向)的匀加速直线运动。

(2)数学公式:

①速度规律

分速度 vx=v0,vy=gt

妒为合速度 v 与 x 轴夹角,如下图所示。

②位移规律

分位移 x=v0t,y=1/2gt2

0 为合位移与 x 轴夹角,如下图所示。

(3)函数图象:

12、新课导入有多种方式。以“摩擦起电”为例,简述三种新课导入的方式。

【答案】

(1)联系实际引入新课。当空气干燥时用塑料梳子梳头发,为什么头发会随梳子“飘”起来;

如果我们身上穿了化纤衣服,衣服会粘在皮肤上,在晚上脱衣时,有时会发出响声,甚至出

现火花。这些现象发生的原因是什么

(2)利用实验引入新课。用摩擦过的玻璃棒、橡胶棒吸引轻小的纸屑、验电羽。教师将橡胶

棒在自己清洁干燥的头皮上反复摩擦来做该实验,并诙谐地告诉学生这就是在“毛皮”上摩

擦,以活跃课堂气氛,拉近与学生的距离。

(3)借助物理学史引入新课。1600 年,英国物理学家吉伯发现,很多物质经摩擦后也都具有

吸引轻小物体的性质,制作了第一只验电器。大约在 1660 年,德国马德堡的盖利克发明了

第一台摩擦起电机。1729 年.英国的格雷发现导体和绝缘体的区别:金属可导电,丝绸不导

电,并且他第一次使人体带电。1733 年迪费得出结论:带相同电的物体互相排斥,带不同

电的物体彼此吸引。

13、阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料一《义务教育物理课程标准(2011 年版)》中关于“汽化与液化”的内容要求是:“经历

物态变化的实验探究过程,知道物质的熔点、凝固点和沸点。了解物态变化过程中的吸热和

放热现象,用物态变化的知识说明自然界和生活中的有关现象。”

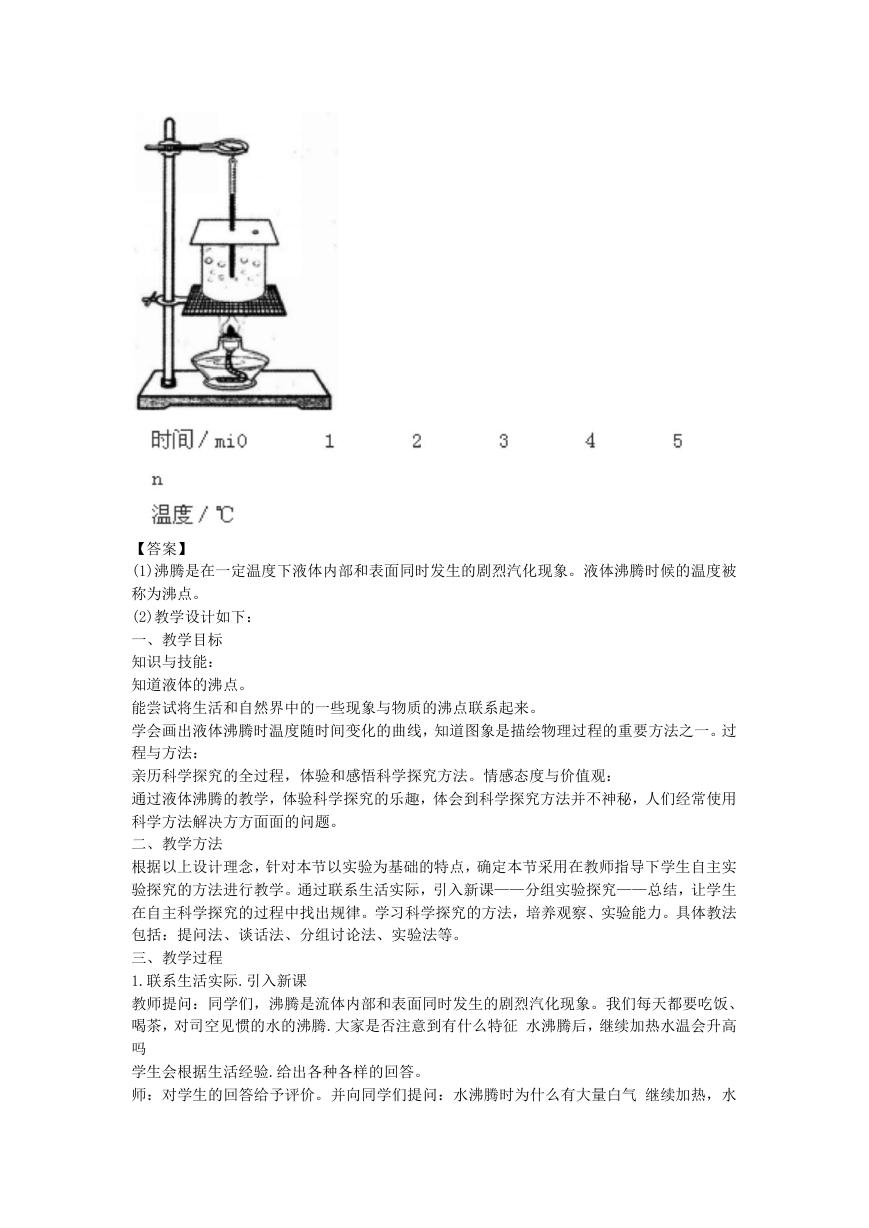

材料二某初中物理教材中“汽化和液化”一节为“探究水的沸腾”设计了如下实验:

探究水的沸腾你认真观察过水的沸腾吗 水在沸腾时有什么特征 水沸腾后如果继续加热,是

不是温度会越来越高按照下图安装实验仪器。用酒精灯给水加热至沸腾。当水温接近 90℃

时,每隔 1min,记录一次温度,仿照晶体熔化曲线,作出水沸腾时温度和时间关系的曲线。

依照前面对熔化过程的探究,可以从这个实验得到什么结论。

材料三教学对象为初中二年级学生,已学过温度计、熔化和凝固等知识。

(1)什么是沸点 (7 分)

(2)根据上述材料,完成“探究水的沸腾”学习内容的教学设计,其中包括教学目标、教学

方法、教学过程。(不少于 300 字)(33 分)

�

【答案】

(1)沸腾是在一定温度下液体内部和表面同时发生的剧烈汽化现象。液体沸腾时候的温度被

称为沸点。

(2)教学设计如下:

一、教学目标

知识与技能:

知道液体的沸点。

能尝试将生活和自然界中的一些现象与物质的沸点联系起来。

学会画出液体沸腾时温度随时间变化的曲线,知道图象是描绘物理过程的重要方法之一。过

程与方法:

亲历科学探究的全过程,体验和感悟科学探究方法。情感态度与价值观:

通过液体沸腾的教学,体验科学探究的乐趣,体会到科学探究方法并不神秘,人们经常使用

科学方法解决方方面面的问题。

二、教学方法

根据以上设计理念,针对本节以实验为基础的特点,确定本节采用在教师指导下学生自主实

验探究的方法进行教学。通过联系生活实际,引入新课——分组实验探究——总结,让学生

在自主科学探究的过程中找出规律。学习科学探究的方法,培养观察、实验能力。具体教法

包括:提问法、谈话法、分组讨论法、实验法等。

三、教学过程

1.联系生活实际.引入新课

教师提问:同学们,沸腾是流体内部和表面同时发生的剧烈汽化现象。我们每天都要吃饭、

喝茶,对司空见惯的水的沸腾.大家是否注意到有什么特征 水沸腾后,继续加热水温会升高

吗

学生会根据生活经验.给出各种各样的回答。

师:对学生的回答给予评价。并向同学们提问:水沸腾时为什么有大量白气 继续加热,水

�

温究竟是否变 4E 为什么 请同学们讨论.通过怎样的实验来进行观察研究呢

(从生活走向物理,激发学生的学习愿望和参与动机,引导学生进行猜想)

2.分组实验探究

制定计划,设计实验:学生们可能会提出不同的设计方案,为了保证在课堂上有限的时间内

完成任务,同学们采用酒精灯加热烧杯中适量的水,用温度计测水温,沸腾时观察研究现象。

当水温接近 90℃时每隔 1 min 记录一次温度。仿照晶体的熔化曲线.作出水沸腾时温度和时

间关系表格。

分工明确,人人参与:各小组成员要分工具体、责任到人。装水、加热、测量温度、观察现

象、记录、交流发言等要明确。分工完毕的小组,组长到黑板上写出组号,再开始实验。实

验时间为 20 分钟。完成实验的小组里负责交流发言的同学,在本组号后面简要写出观察现

象。实验中要注意酒精灯、温度计的使用方法(幻灯片投影)。(明确分工,使人人参与,有

条不紊,既保证实验探究顺利进行,又培养了学生相互合作、交流学习的意识。)分组实验:

全班学生分小组进行实验操作。

教师检查落实每个组的分工情况,指导实验,并进行巡视。

(学生是学习的主体,教师是主导,是学生学习活动的组织者、合作者。)

汇报交流:时间到时绝大多数实验组已经结束。建议没有完成的组也听一听完成实验的同学

的交流汇报,再继续完成实验。。

各组代表交流发言,展示绘制的图。根据交流汇报,总结大家在实验中观察到水沸腾时的特

征。(水的沸腾是一种剧烈的汽化现象。这时,大量气泡上升、变大,到水面破裂,里面的

水蒸气散发到空气中。在沸腾过程中,虽然继续对水加热,但只能使水不断地变成水蒸气,

它的温度都保持不变。)并介绍沸点的概念,水沸腾时的温度叫水的沸点,不同液体的沸点

不同。向同学们用幻灯片给播放几种液体的沸点表。请同学们注意沸点表所注的条件:在

101 kPa 下。

3.总结

对今天实验做的好且解释的好的小组进行表扬,并让大家向这组同学学习。课后找机会尝试,

老师提醒大家注意两点:一要勇敢;二要注意安全。

(引导学生继续进行探索活动,培养学生勇敢精神,同时强化安全意识教育。)

在临下课时,请同学们整理器材。课后完成“想想做做”——纸锅烧水,并交流其中的道理。

(培养学生实验后整理器材的良好实验习惯以及整理实验报告能力、交流合作能力。)

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc