ICS 29.240

Q/GDW

国 家 电 网 公 司 企 业 标 准

Q/GDW 11612.2—2016

低压电力线宽带载波通信互联互通技术规

范 第 2 部分:技术要求

Low voltage power line broadband communication interoperability technical specifation

part2: technical requirement

2017 - 06 - 16 发布 2017 - 06 - 16 实施

国家电网公司 发 布

�

�

Q/GDW 11612.2—2016

目 次

前 言 .............................................................................. II

1 范围 .............................................................................. 1

2 规范性引用文件 .................................................................... 1

3 术语定义 .......................................................................... 1

4 结构 .............................................................................. 2

5 技术要求 .......................................................................... 2

6 检验规则 .......................................................................... 9

编制说明...............................................................................12

I

�

Q/GDW 11612.2—2016

前 言

为规范电力用户用电信息采集系统宽带载波通信的技术规范,包括技术要求、检验规则等内容,制

定本部分。

《低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范》标准分为6个部分:

——第1部分:总则;

——第2部分:技术要求;

——第3部分:检验方法;

——第4—1部分:物理层通信协议;

——第4—2部分:数据链路层通信协议;

——第4—3部分:应用层通信协议。

本部分是《低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范》标准的第2部分。

本部分由国家电网公司营销部提出并解释。

本部分由国家电网公司科技部归口。

本部分起草单位:中国电力科学研究院、国网重庆市电力公司、国网冀北电力有限公司、国网浙江

省电力公司、国网江苏省电力公司、国网天津市电力公司、国网北京市电力公司、全球能源互联网研究

院、国网信息通信产业集团有限公司。

本部分主要起草人:唐悦、刘宣、张海龙、葛得辉、杜新纲、赵兵、祝恩国、阿辽沙.叶、叶君、

巨汉基、王伟峰、范洁、杨光、吴小林、万凯、王东山、林大朋。

本部分首次发布。

本部分在执行过程中的意见或建议反馈至国家电网公司科技部。

II

�

Q/GDW 11612.2—2016

低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范

第 2 部分:技术要求

1 范围

本部分规定了低压电力线宽带载波通信单元的技术要求,包括工作环境、基本传输特性、通信协议、

电气安全以及电磁兼容性等。

本部分适用于国家电网公司电力用户用电信息采集系统宽带载波通信单元等相关设备的制造、检

验、使用和验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4208—2008 外壳防护等级(IP 代码)

GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 5169.11—2006 电工电子产品着火危险试验 第 11 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品

的灼热丝可燃性试验方法

Q/GDW 1373—2013 电力用户用电信息采集系统功能规范

Q/GDW 11612.1 低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范 第1部分:总则

Q/GDW 11612.3 低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范 第3部分:检验方法

Q/GDW 11612.41 低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范 第4-1部分:物理层通信协议

Q/GDW 11612.42 低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范 第4-2部分:数据链路层通信协议

Q/GDW 11612.43 低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范 第4-3部分:应用层通信协议

FCC Part 15—2003 美国联邦通信委员会 第15部分:射频设备法规(Federal Communications

Commission Part 15: Radio Frequency Devices)

3 术语和定义

Q/GDW 11612.1、Q/GDW 11612.2、Q/GDW 11612.3、Q/GDW 11612.41、Q/GDW 11612.42、Q/GDW

11612.43界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

宽带载波通信单元 broadband carrier communication unit

采用宽带载波技术在电力线上进行数据传输的通信模块或通信设备。

3.2

芯片ID号 chip identification number

宽带载波通信单元芯片内部存储的不可更改的唯一标识号。

1

�

Q/GDW 11612.2—2016

3.3

轻量级私有密码算法 lightweight private cryptographic algorithm

运算速度快、代码量小、适用于宽带载波通信单元运行环境的非公开密码算法。

3.4

主站 main station

用户用电信息采集系统通信网络中的顶层设备。

3.5

程序特征码 program characteristic code

通过轻量级私有密码算法计算出的宽带载波通信单元内部程序的特征码。

3.6

消息鉴别码 message authentication code

附加在原始数据之后,用于接收方校验原始数据完整性的数据段落。

4 结构

4.1 一般要求

宽带载波通信单元结构根据安装要求可为无外封装的通信单元或有机壳封装的通信设备。其尺寸和

接口应符合各类型式规范的要求。

4.2 外壳及其防护性能

有机壳封装的通信单元其外壳应有足够的强度,外物撞击造成的变形应不影响其正常工作。外壳防

护性能应符合GB 4208规定的IP51级要求,即防尘和防滴水。

非金属外壳应符合GB/T 5169.11—2006的阻燃要求,试验温度为650℃,试验时间为30s。

4.3 金属部分的防腐蚀

在正常运行条件下可能受到腐蚀或能生锈的金属部分,应有防锈、防腐的涂层或镀层。

5 技术要求

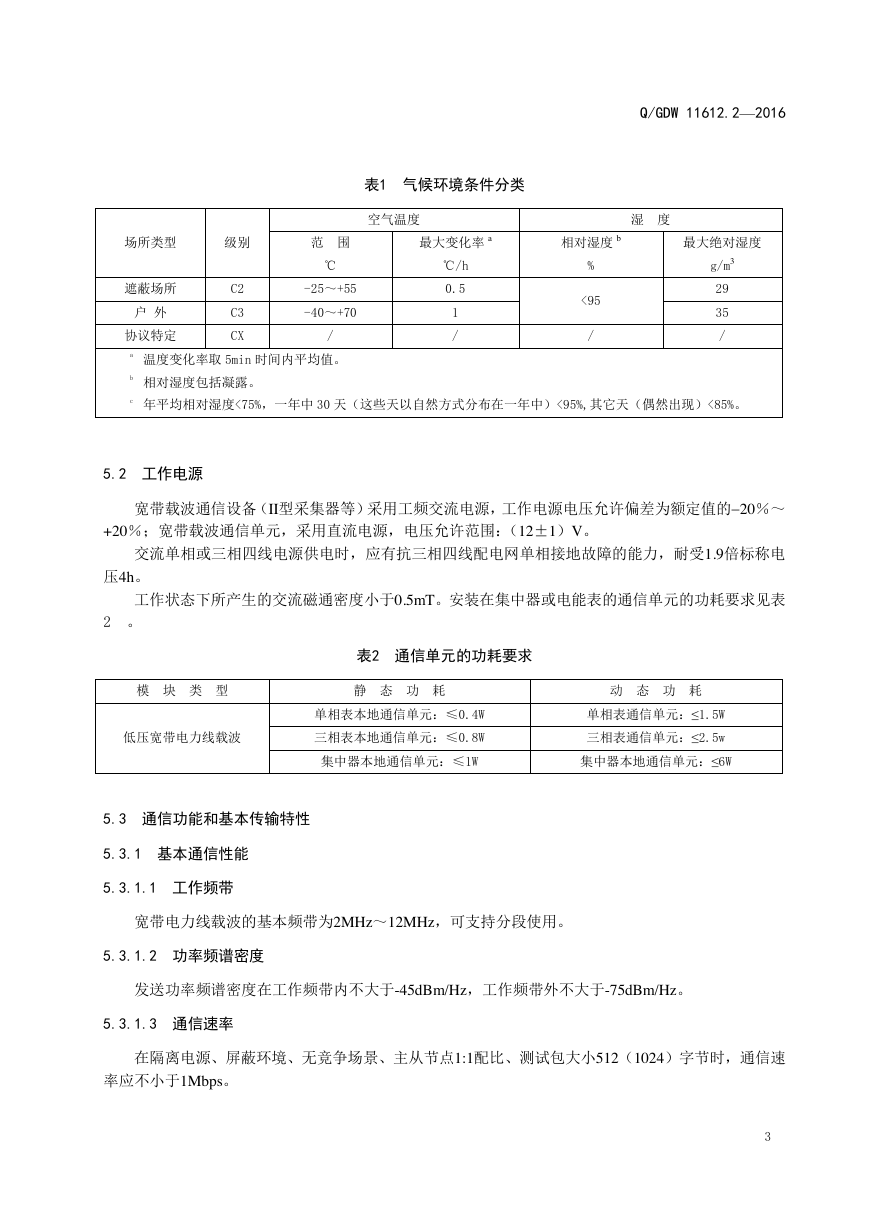

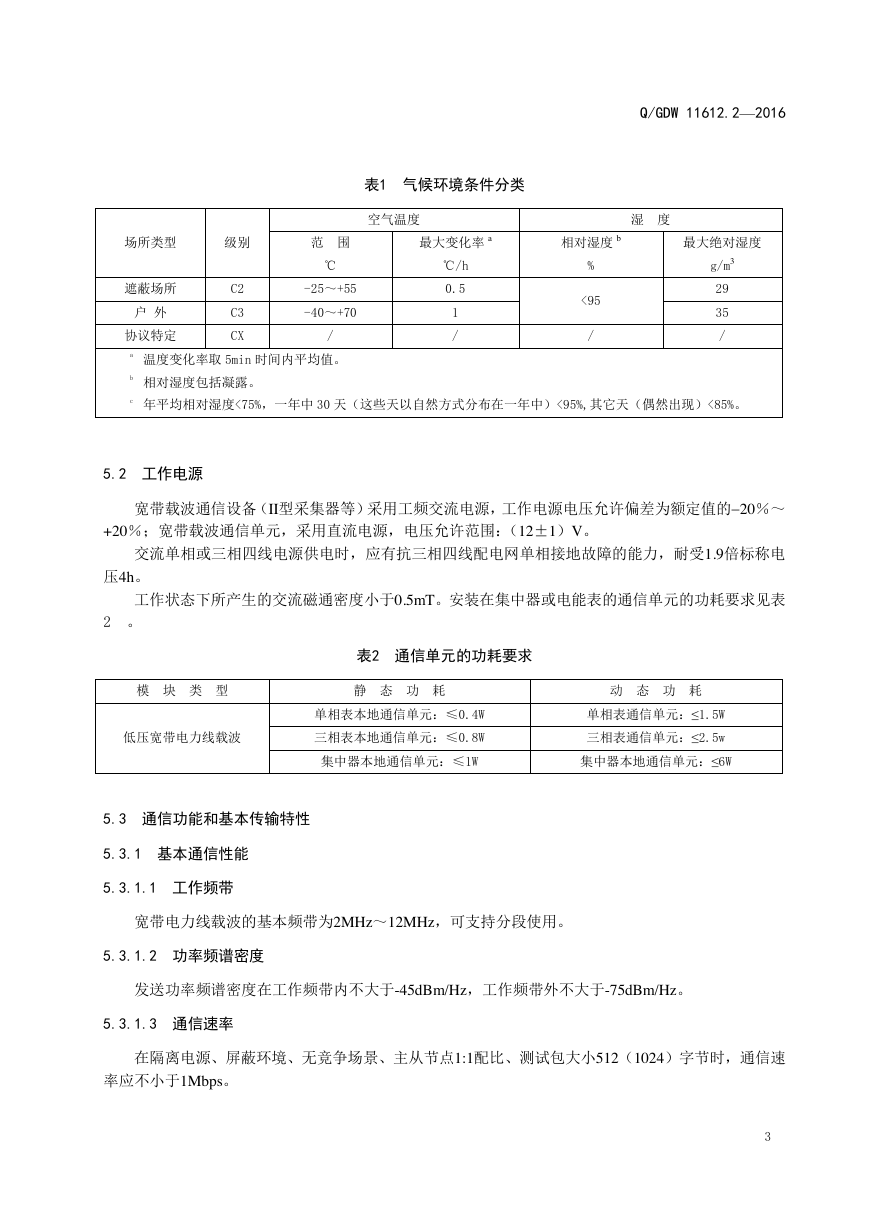

5.1 气候环境条件

宽带载波通信单元正常运行的工作环境应符合用电信息采集终端的要求。分类见表1 。

2

�

Q/GDW 11612.2—2016

表1 气候环境条件分类

空气温度

湿 度

场所类型

级别

范 围

最大变化率 a

相对湿度 b

最大绝对湿度

遮蔽场所

户 外

协议特定

C2

C3

CX

℃

-25~+55

-40~+70

/

℃/h

0.5

1

/

a 温度变化率取 5min 时间内平均值。

b 相对湿度包括凝露。

%

<95

/

g/m3

29

35

/

c 年平均相对湿度<75%,一年中 30 天(这些天以自然方式分布在一年中)<95%,其它天(偶然出现)<85%。

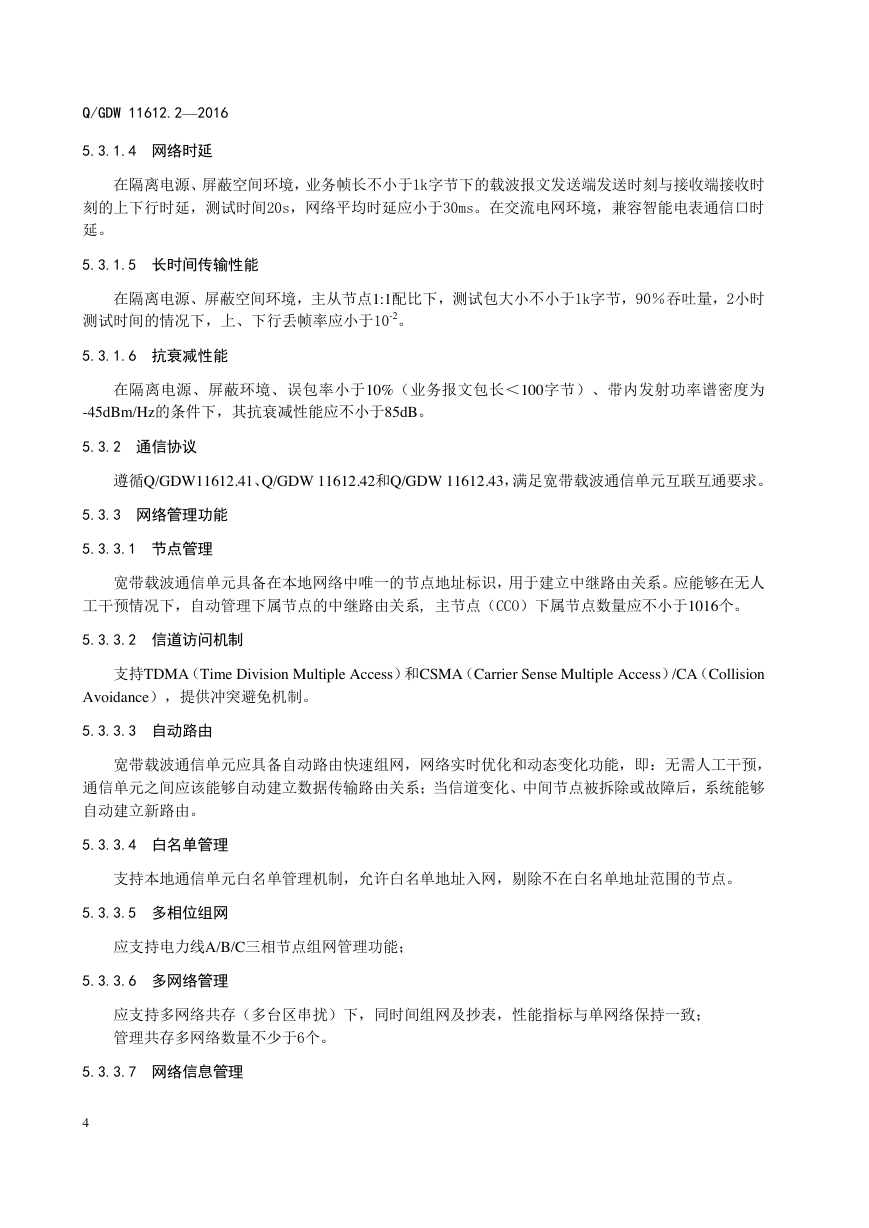

5.2 工作电源

宽带载波通信设备(II型采集器等)采用工频交流电源,工作电源电压允许偏差为额定值的20%~

+20%;宽带载波通信单元,采用直流电源,电压允许范围:(12±1)V。

交流单相或三相四线电源供电时,应有抗三相四线配电网单相接地故障的能力,耐受1.9倍标称电

压4h。

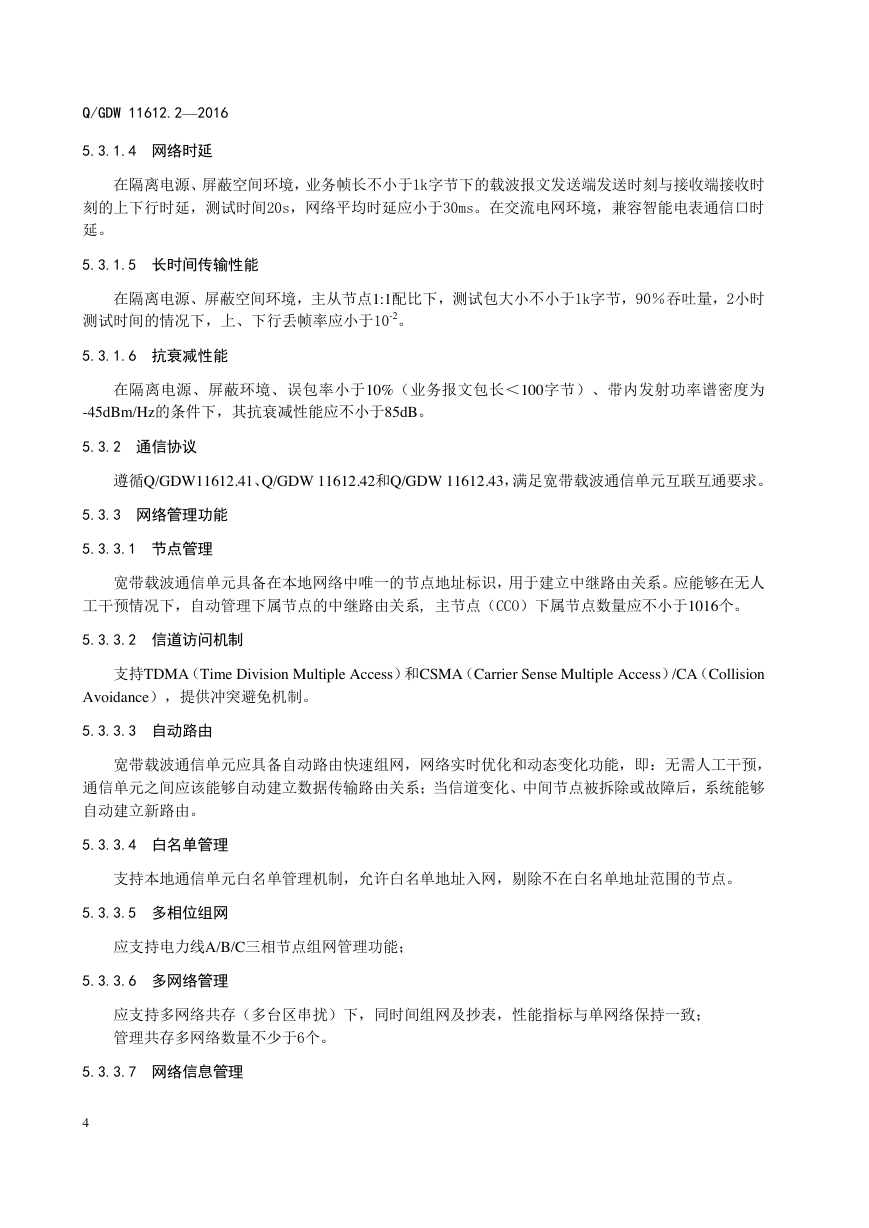

工作状态下所产生的交流磁通密度小于0.5mT。安装在集中器或电能表的通信单元的功耗要求见表

2 。

表2 通信单元的功耗要求

模 块 类 型

静 态 功 耗

动 态 功 耗

低压宽带电力线载波

三相表本地通信单元:≤0.8W

单相表本地通信单元:≤0.4W

单相表通信单元:≤1.5W

三相表通信单元:≤2.5w

集中器本地通信单元:≤1W

集中器本地通信单元:≤6W

5.3 通信功能和基本传输特性

5.3.1 基本通信性能

5.3.1.1 工作频带

宽带电力线载波的基本频带为2MHz~12MHz,可支持分段使用。

5.3.1.2 功率频谱密度

发送功率频谱密度在工作频带内不大于-45dBm/Hz,工作频带外不大于-75dBm/Hz。

5.3.1.3 通信速率

在隔离电源、屏蔽环境、无竞争场景、主从节点1:1配比、测试包大小512(1024)字节时,通信速

率应不小于1Mbps。

3

�

Q/GDW 11612.2—2016

5.3.1.4 网络时延

在隔离电源、屏蔽空间环境,业务帧长不小于1k字节下的载波报文发送端发送时刻与接收端接收时

刻的上下行时延,测试时间20s,网络平均时延应小于30ms。在交流电网环境,兼容智能电表通信口时

延。

5.3.1.5 长时间传输性能

在隔离电源、屏蔽空间环境,主从节点1:1配比下,测试包大小不小于1k字节,90%吞吐量,2小时

测试时间的情况下,上、下行丢帧率应小于10-2。

5.3.1.6 抗衰减性能

在隔离电源、屏蔽环境、误包率小于10%(业务报文包长<100字节)、带内发射功率谱密度为

-45dBm/Hz的条件下,其抗衰减性能应不小于85dB。

5.3.2 通信协议

遵循Q/GDW11612.41、Q/GDW 11612.42和Q/GDW 11612.43,满足宽带载波通信单元互联互通要求。

5.3.3 网络管理功能

5.3.3.1 节点管理

宽带载波通信单元具备在本地网络中唯一的节点地址标识,用于建立中继路由关系。应能够在无人

工干预情况下,自动管理下属节点的中继路由关系, 主节点(CCO)下属节点数量应不小于1016个。

5.3.3.2 信道访问机制

支持TDMA(Time Division Multiple Access)和CSMA(Carrier Sense Multiple Access)/CA(Collision

Avoidance),提供冲突避免机制。

5.3.3.3 自动路由

宽带载波通信单元应具备自动路由快速组网,网络实时优化和动态变化功能,即:无需人工干预,

通信单元之间应该能够自动建立数据传输路由关系;当信道变化、中间节点被拆除或故障后,系统能够

自动建立新路由。

5.3.3.4 白名单管理

支持本地通信单元白名单管理机制,允许白名单地址入网,剔除不在白名单地址范围的节点。

5.3.3.5 多相位组网

应支持电力线A/B/C三相节点组网管理功能;

5.3.3.6 多网络管理

应支持多网络共存(多台区串扰)下,同时间组网及抄表,性能指标与单网络保持一致;

管理共存多网络数量不少于6个。

5.3.3.7 网络信息管理

4

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc