重要特性�

目标应用�

主要优势�

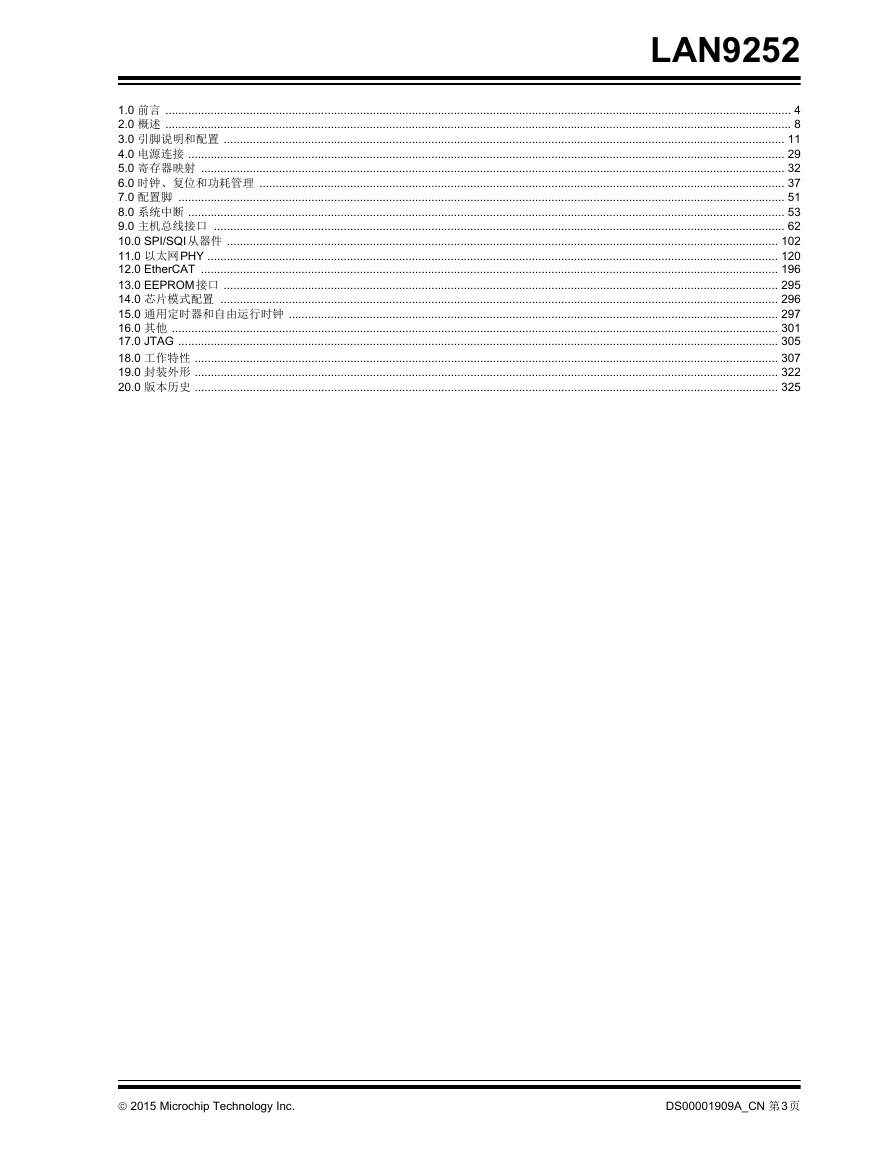

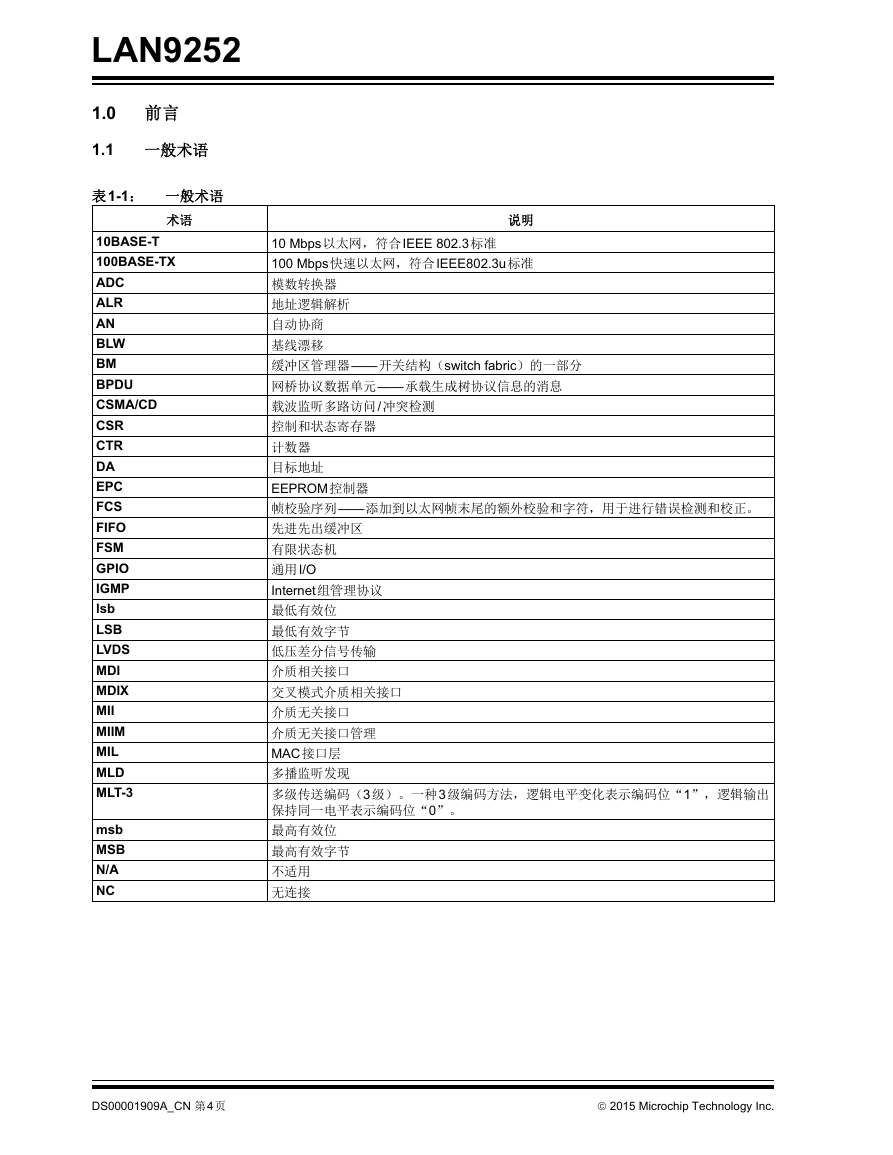

1.0 前言�

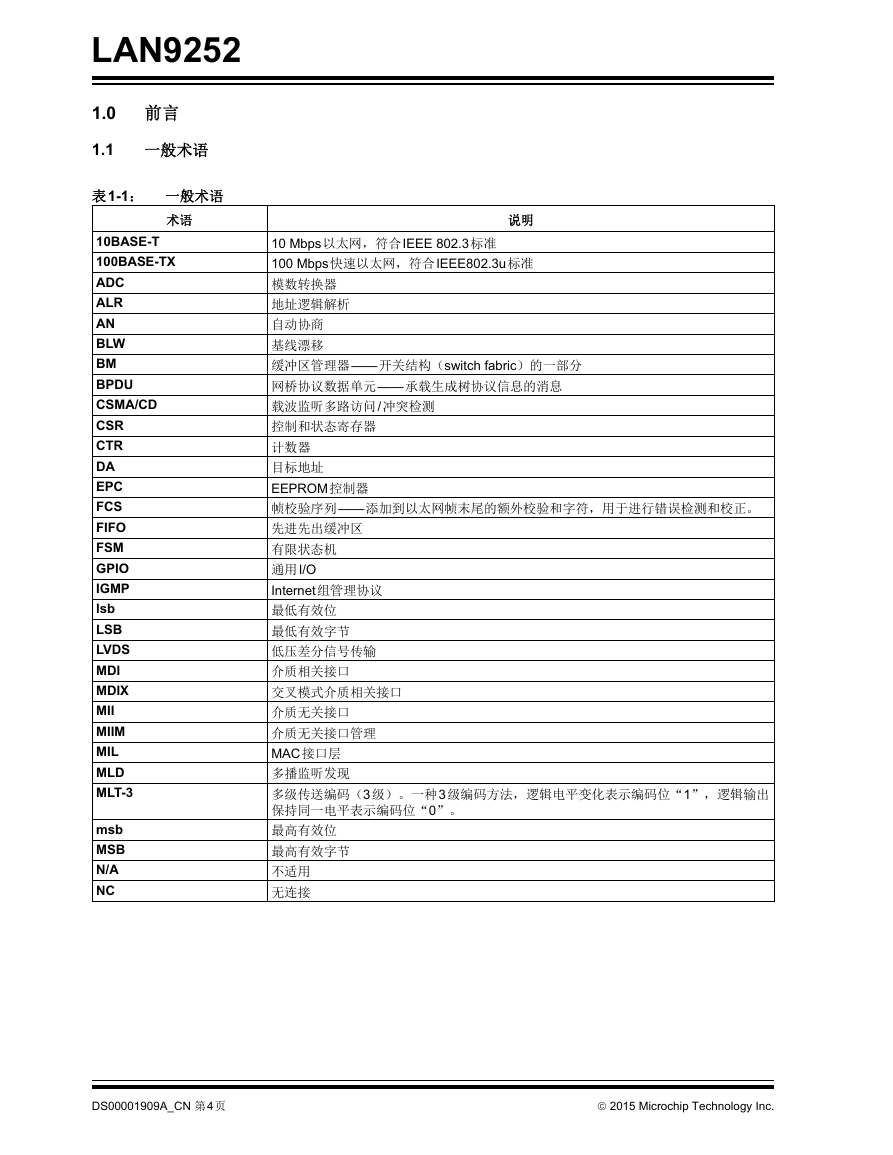

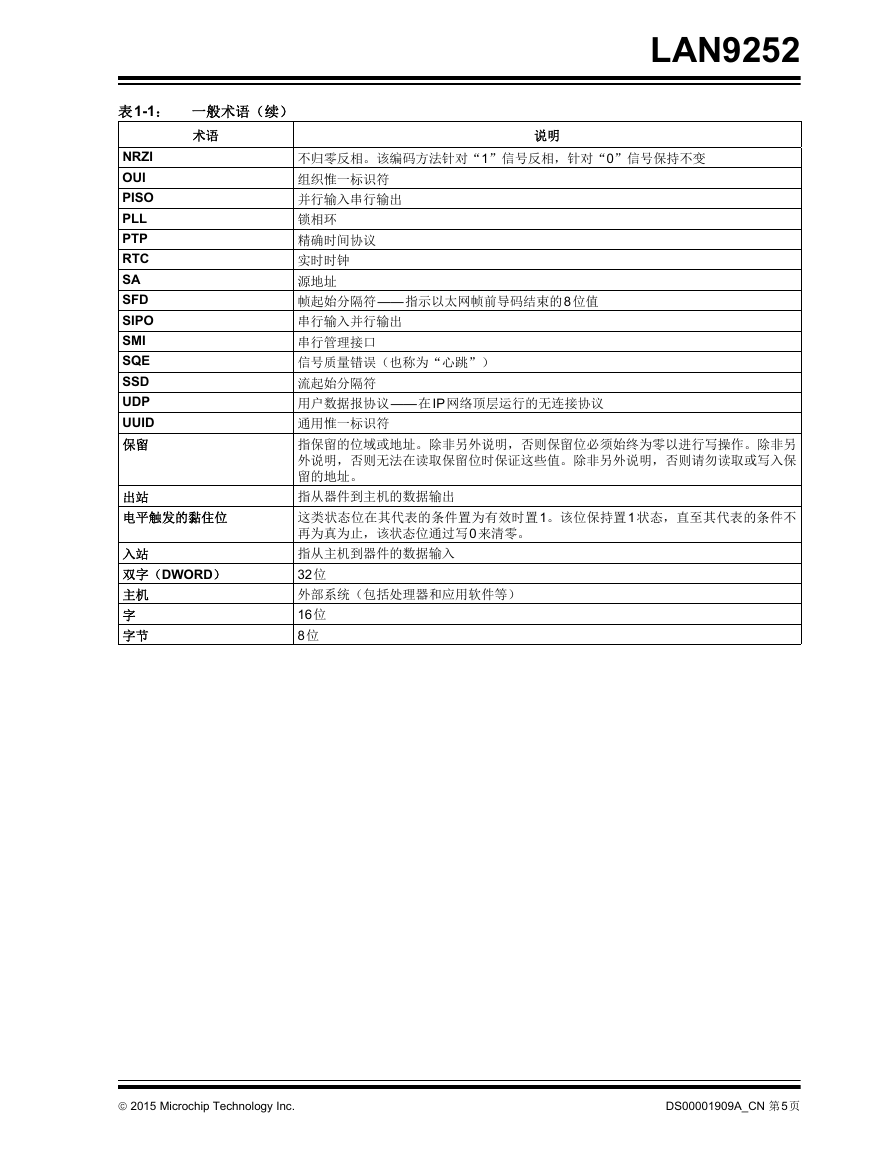

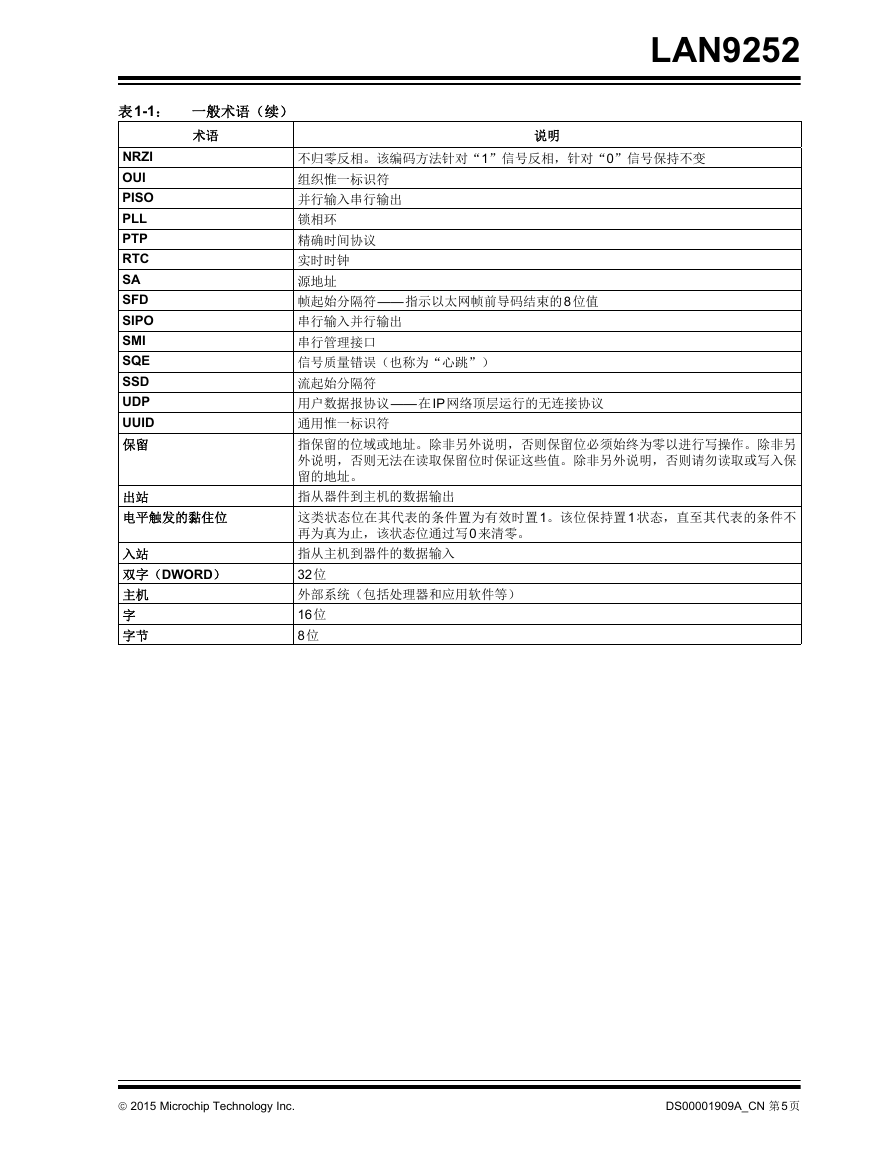

1.1 一般术语�

表1-1:一般术语�

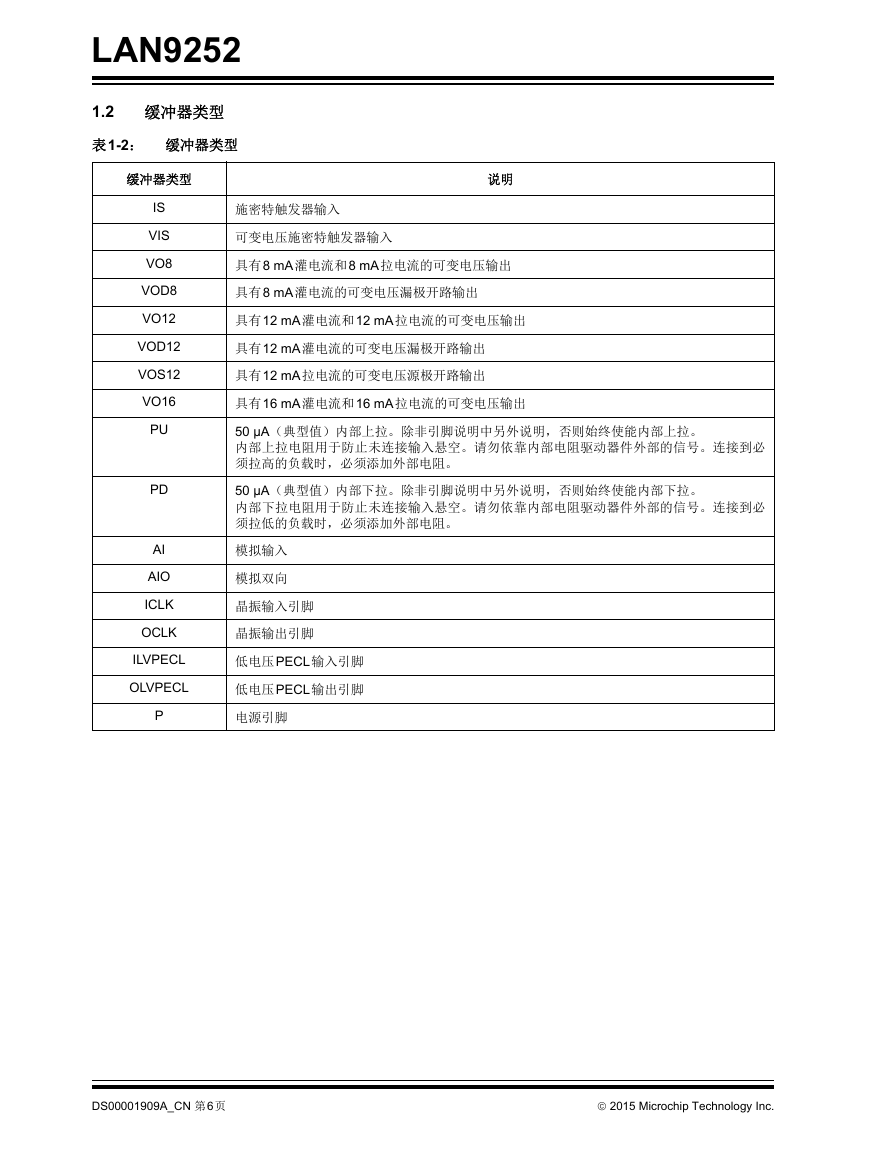

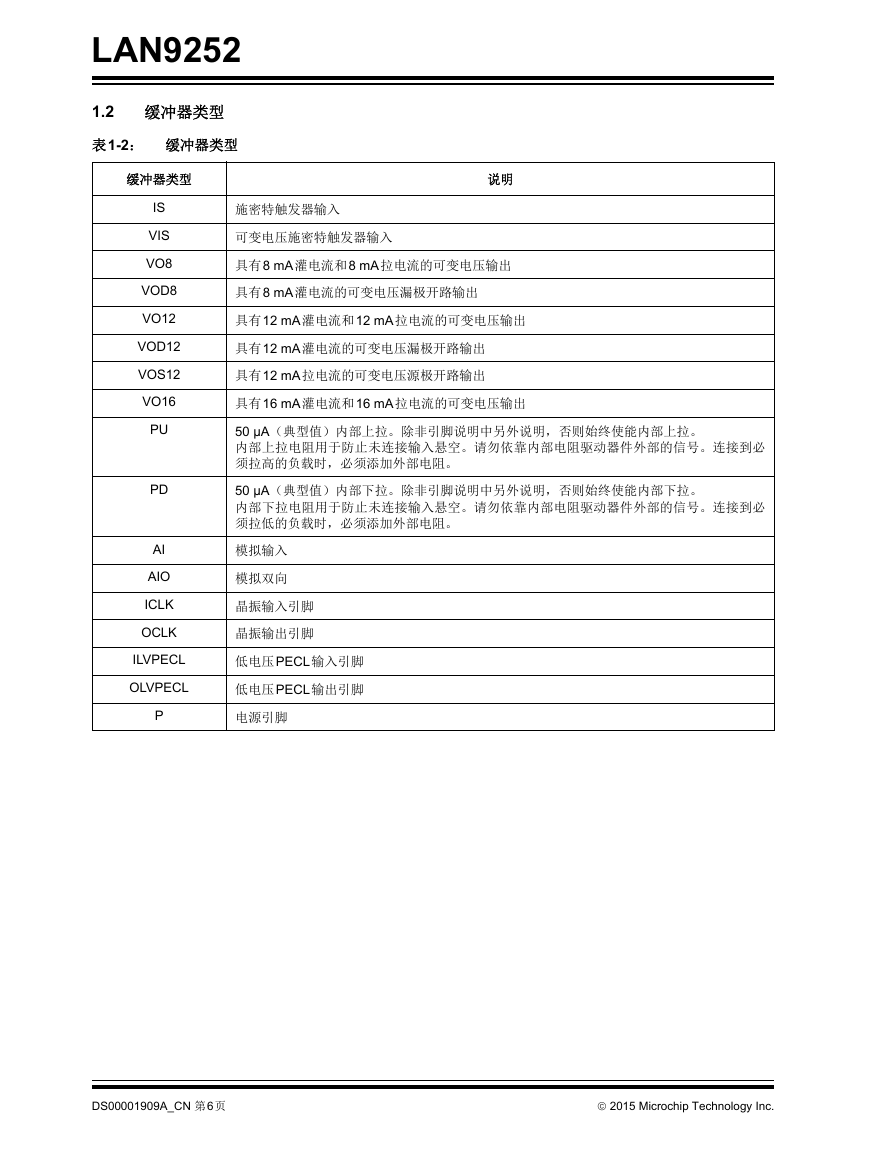

1.2 缓冲器类型�

表1-2:缓冲器类型�

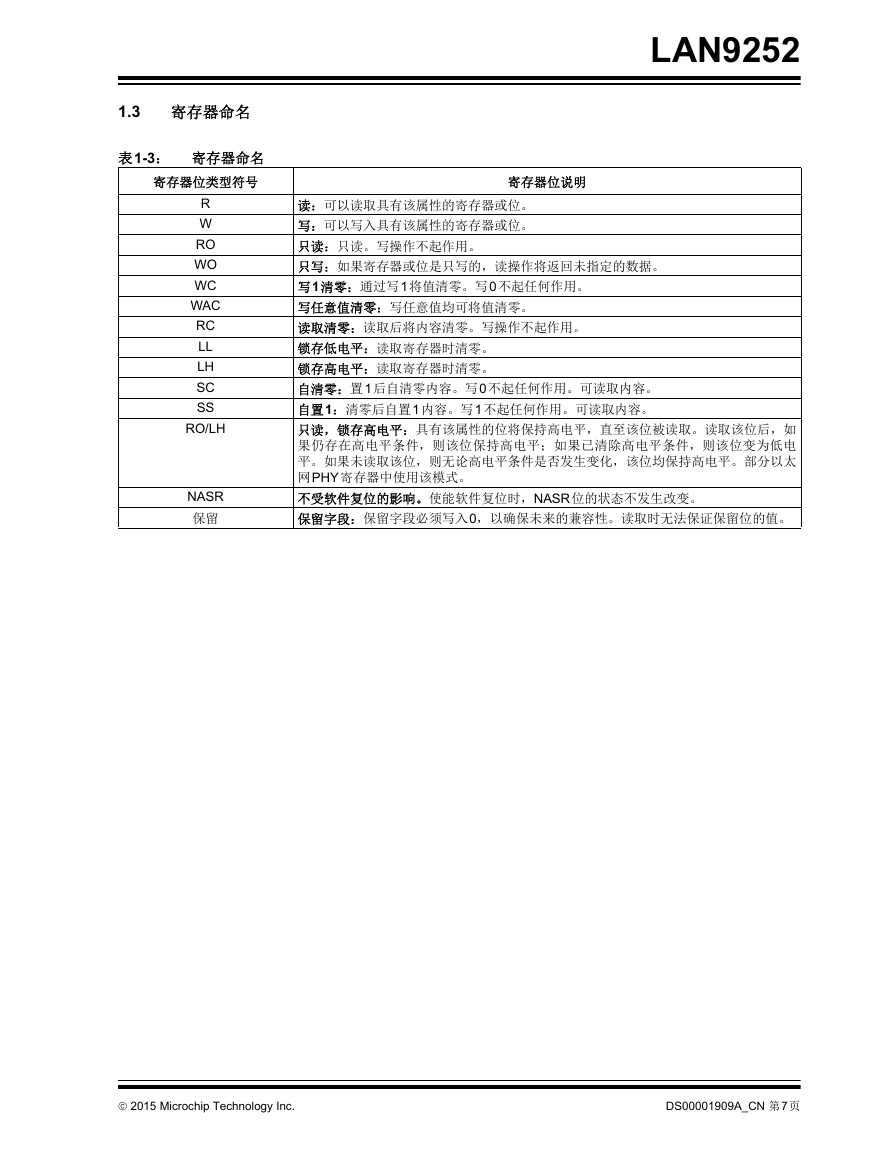

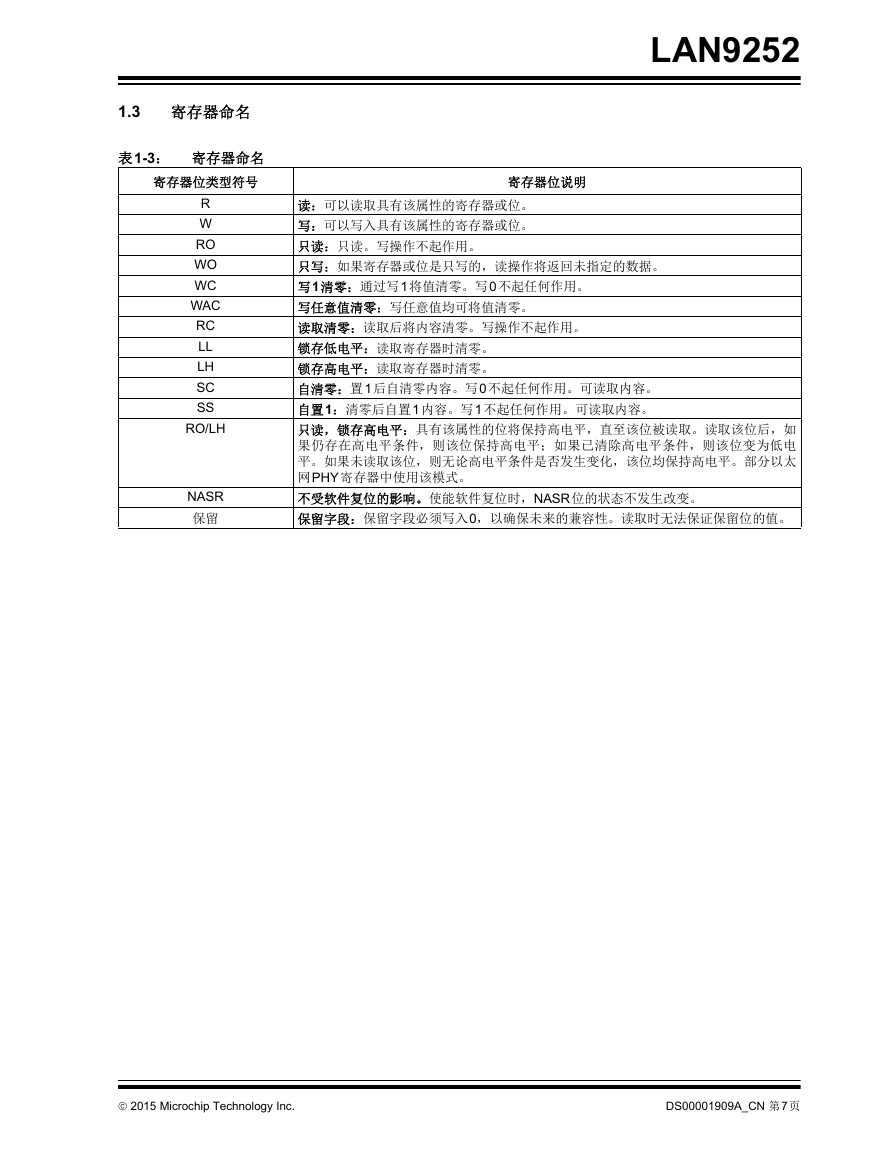

1.3 寄存器命名�

表1-3:寄存器命名�

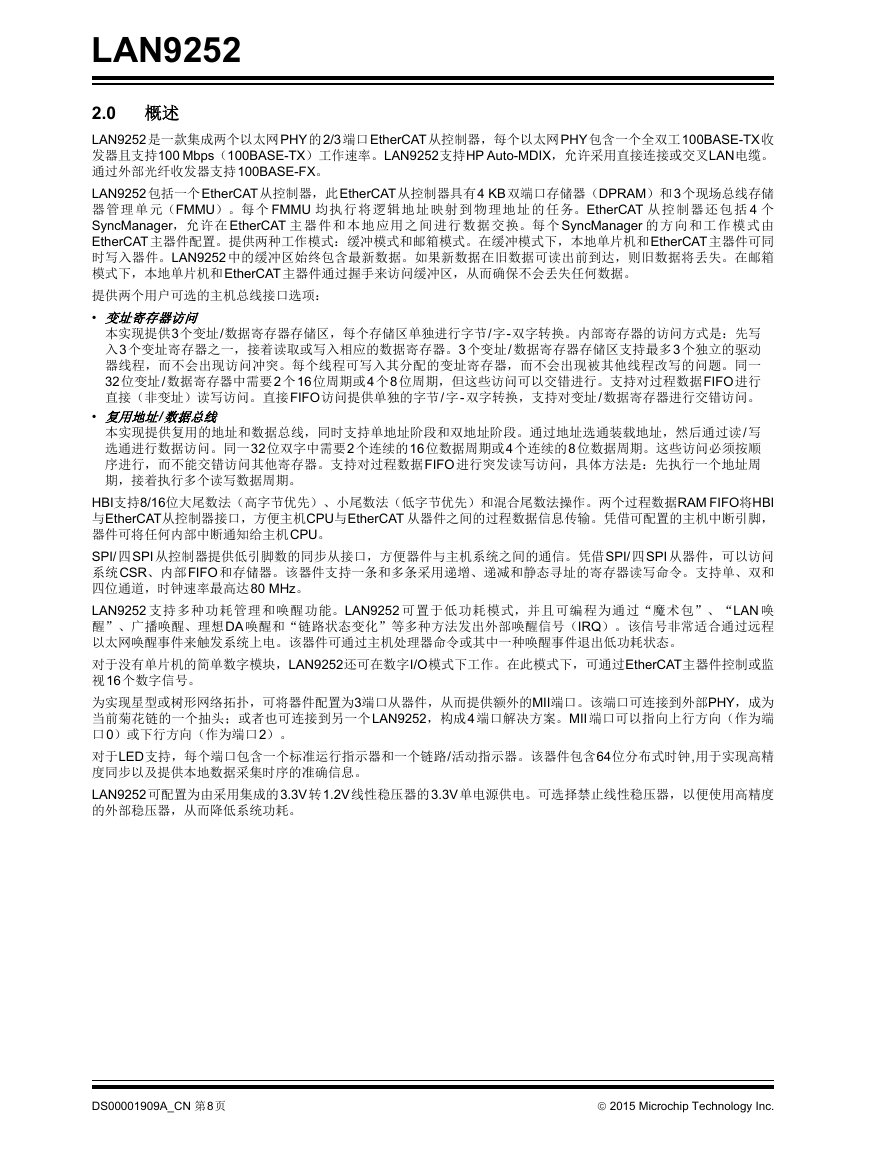

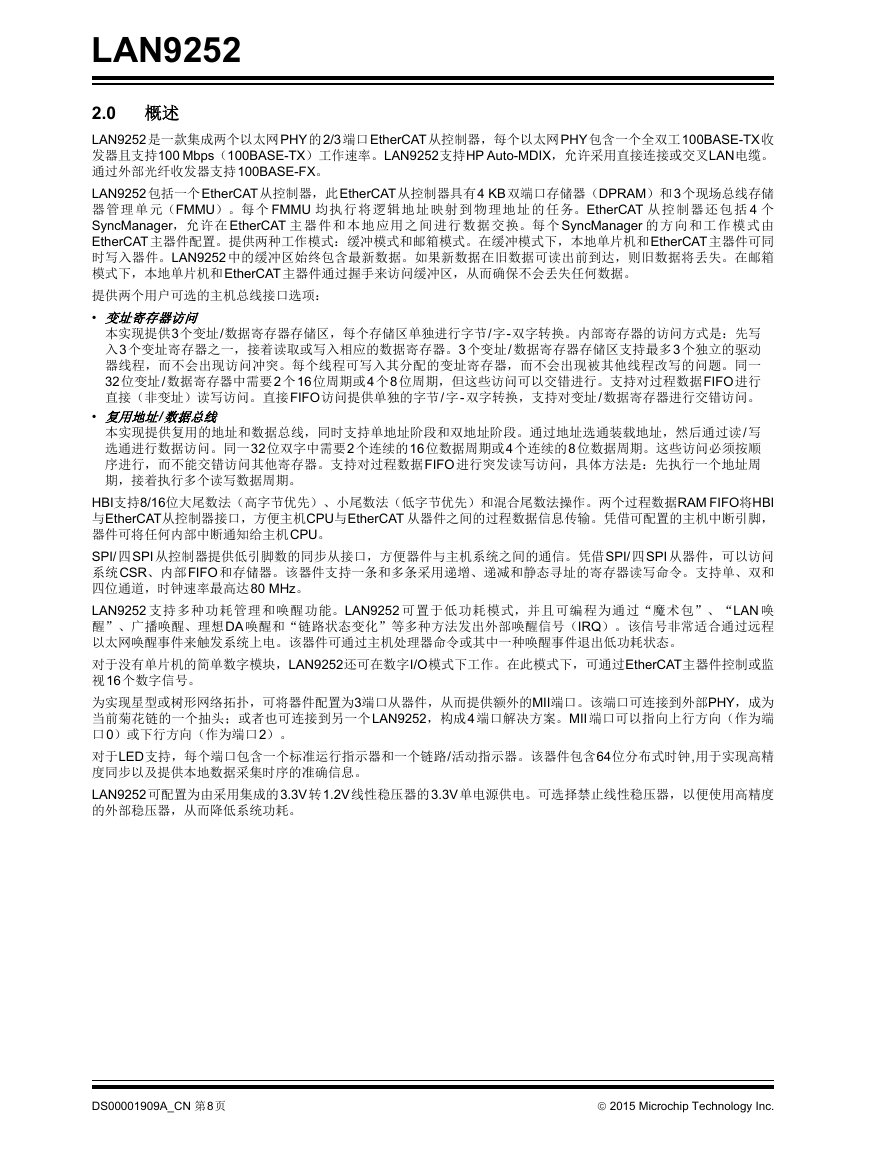

2.0 概述�

图2-1:系统框图�

图2-2:内部框图�

图2-3:工作模式�

3.0 引脚说明和配置�

3.1 64-QFN引脚分配�

图3-1:64-QFN引脚分配(俯视图)�

表3-1:64-QFN封装引脚分配�

3.2 64-TQFP-EP引脚分配�

图3-2:64-TQFP-EP引脚分配(俯视图)�

表3-2:64-TQFP-EP封装引脚分配�

3.3 引脚说明�

表3-3:LAN端口A引脚说明�

表3-4:LAN端口B引脚说明�

表3-5:LAN端口A和端口B的电源和通用引脚说明�

表3-6:EtherCAT MII端口和配置脚引脚说明�

表3-7:主机总线引脚说明�

表3-8:SPI/SQI引脚说明�

表3-9:EtherCAT分布式时钟引脚说明�

表3-10:EtherCAT数字I/O和GPIO引脚说明�

表3-11:EEPROM引脚说明�

表3-12:LED和配置脚引脚说明�

表3-13:其他引脚说明�

表3-14:JTAG引脚说明�

表3-15:内核和I/O电源引脚说明�

4.0 电源连接�

图4-1:使能稳压器时的电源连接�

图4-2:禁止稳压器时的电源连接�

4.1 内部稳压器�

4.1.1 1.2V内核稳压器�

4.1.2 1.2V晶振稳压器�

5.0 寄存器映射�

图5-1:寄存器地址映射�

5.1 系统控制和状态寄存器�

表5-1:系统控制和状态寄存器�

5.2 背靠背周期的特殊限制�

5.2.1 背靠背写读周期�

表5-2:写后读时序规则�

5.2.2 背靠背读周期�

表5-3:读后读时序规则�

6.0 时钟、复位和功耗管理�

6.1 时钟�

6.1.1 晶振�

6.1.2 PHY PLL�

6.2 复位�

表6-1:复位源和受影响的器件功能�

6.2.1 芯片级复位�

6.2.1.1 上电复位(POR)�

6.2.1.2 RST#引脚复位�

6.2.1.3 EtherCAT系统复位�

6.2.2 模块级复位�

6.2.2.1 多模块复位�

6.2.2.2 单模块复位�

6.2.3 复位寄存器�

6.2.3.1 复位控制寄存器(RESET_CTL)�

6.3 功耗管理�

6.3.1 唤醒事件检测�

6.3.1.1 PHY A和PHY B能量检测�

6.3.1.2 PHY A和PHY B LAN唤醒(WoL)�

6.3.2 唤醒(PME)通知�

图6-1:PME中断信号生成�

6.3.3 模块级功耗管理�

6.3.3.1 禁止EtherCAT内核�

6.3.3.2 PHY掉电�

6.3.3.3 LED引脚掉电�

6.3.4 芯片级功耗管理�

表6-2:功耗管理状态�

6.3.4.1 进入低功耗模式�

6.3.4.2 退出低功耗模式�

6.3.5 功耗管理寄存器�

6.3.5.1 功耗管理控制寄存器(PMT_CTRL)�

6.4 器件就绪操作�

7.0 配置脚�

7.1 硬配置脚�

表7-1:硬配置脚定义�

8.0 系统中断�

8.1 功能概述�

8.2 中断源�

图8-1:功能中断层级�

8.2.1 以太网PHY中断�

8.2.2 功耗管理中断�

8.2.3 通用定时器中断�

8.2.4 EtherCAT中断�

8.2.5 软件中断�

8.2.6 器件就绪中断�

8.2.7 时钟输出测试模式�

8.3 中断寄存器�

表8-1:中断寄存器�

8.3.1 中断配置寄存器(IRQ_CFG)�

8.3.2 中断状态寄存器(INT_STS)�

8.3.3 中断允许寄存器(INT_EN)�

9.0 主机总线接口�

9.1 功能概述�

9.2 读/写控制信号�

9.3 控制线极性�

9.4 复用地址/数据模式�

9.4.1 地址锁存周期�

9.4.1.1 单阶段地址锁存�

9.4.1.2 双阶段地址锁存�

9.4.1.3 地址位到地址/数据引脚的映射�

9.4.1.4 字节顺序选择到地址/数据引脚的映射�

9.4.1.5 FIFO直接选择到地址/数据引脚的映射�

9.4.2 数据周期�

9.4.2.1 写周期�

9.4.2.2 读周期�

9.4.2.3 主机字节顺序�

图9-1:小尾数法顺序�

图9-2:大尾数法顺序�

9.4.3 EtherCAT过程RAM数据FIFO访问�

9.4.3.1 FIFO直接选择地址�

9.4.4 复用寻址模式功能时序图�

9.4.4.1 双阶段地址锁存�

图9-3:双阶段锁存时的复用寻址(16位读操作)�

图9-4:双阶段锁存时的复用寻址(16位读操作,无ALEHI)�

图9-5:双阶段锁存时的复用寻址(16位写操作)�

图9-6:双阶段锁存时的复用寻址(16位写操作,无ALEHI)�

图9-7:双阶段锁存时的复用寻址(对常量地址进行16位读操作和写操作)�

图9-8:双阶段锁存时的复用寻址(8位读操作)�

图9-9:双阶段锁存时的复用寻址(8位读操作,无ALEHI)�

图9-10:双阶段锁存时的复用寻址(8位写操作)�

图9-11:双阶段锁存时的复用寻址(8位写操作,无ALEHI)�

图9-12:双阶段锁存时的复用寻址(对常量地址进行8位读操作和写操作)�

9.4.4.2 单阶段地址锁存�

图9-13:单阶段锁存时的复用寻址(16位读操作)�

图9-14:单阶段锁存时的复用寻址(16位写操作)�

图9-15:单阶段锁存时的复用寻址(对常量地址进行16位读操作和写操作)�

图9-16:单阶段锁存时的复用寻址(8位读操作)�

图9-17:单阶段锁存时的复用寻址(8位写操作)�

图9-18:单阶段锁存时的复用寻址(对常量地址进行8位读操作和写操作)�

9.4.4.3 RD_WR/ENB控制模式示例�

图9-19:复用寻址RD_WR/ENB控制模式示例(16位读操作)�

图9-20:复用寻址RD_WR/ENB控制模式示例(16位写操作)�

9.4.5 复用寻址模式时序要求�

9.4.5.1 读时序要求�

图9-21:复用寻址读周期时序�

表9-1:复用寻址读周期时序值�

9.4.5.2 写时序要求�

图9-22:复用寻址写周期时序�

表9-2:复用寻址写周期时序值�

9.5 变址地址模式�

表9-3:主机总线接口变址地址模式寄存器映射�

9.5.1 主机总线接口变址寄存器�

9.5.2 主机总线接口配置寄存器�

9.5.3 变址和配置寄存器数据访问�

9.5.3.1 写周期�

9.5.3.2 读周期�

9.5.4 内部寄存器数据访问�

9.5.4.1 写周期�

9.5.4.2 读周期�

9.5.4.3 主机字节顺序�

图9-23:小尾数法顺序�

图9-24:大尾数法顺序�

9.5.5 EtherCAT过程RAM数据FIFO访问�

9.5.5.1 变址寄存器旁路FIFO访问�

9.5.6 变址寻址模式功能时序图�

9.5.6.1 配置寄存器数据访问�

图9-25:变址寻址配置寄存器访问(16位写操作/读操作)�

图9-26:变址寻址配置寄存器访问(8位写操作/读操作)�

9.5.6.2 变址寄存器数据访问�

图9-27:变址寻址变址寄存器访问(16位写操作/读操作)�

图9-28:变址寻址变址寄存器访问(8位写操作/读操作)�

9.5.6.3 内部寄存器数据访问�

图9-29:变址寻址内部寄存器数据访问(16位读操作)�

图9-30:变址寻址内部寄存器数据访问(16位写操作)�

图9-31:变址寻址内部寄存器数据访问(对常量地址进行16位读操作/写操作)�

图9-32:变址寻址内部寄存器数据访问(8位读操作)�

图9-33:变址寻址内部寄存器数据访问(8位写操作)�

图9-34:变址寻址内部寄存器数据访问(对常量地址进行8位读操作/写操作)�

9.5.6.4 RD_WR/ENB控制模式示例�

图9-35:变址寻址RD_WR/ENB控制模式示例(16位写操作/读操作)�

9.5.7 变址寻址模式时序要求�

9.5.7.1 读时序要求�

图9-36:变址寻址读周期时序�

表9-4:变址寻址读周期时序值�

9.5.7.2 写时序要求�

图9-37:变址寻址写周期时序�

表9-5:变址寻址写周期时序值�

10.0 SPI/SQI从器件�

10.1 功能概述�

10.2 SPI/SQI从器件操作�

表10-1:SPI指令�

表10-2:SQI指令�

10.2.1 器件初始化�

10.2.1.1 初始化完成的SPI/SQI从器件读轮询�

10.2.2 功耗管理期间以及功耗管理之后的访问�

10.2.3 SPI配置命令�

10.2.3.1 使能SQI�

图10-1:使能SQI�

10.2.3.2 复位SQI�

图10-2:SPI模式复位SQI�

图10-3:SQI模式复位SQI�

10.2.4 SPI读命令�

10.2.4.1 读�

图10-4:SPI读操作�

10.2.4.2 快速读操作�

图10-5:SPI快速读操作�

图10-6:SQI快速读操作�

10.2.4.3 双输出读操作�

图10-7:SPI双输出读操作�

10.2.5 四输出读操作�

图10-8:SPI四输出读操作�

10.2.5.1 双I/O读操作�

图10-9:SPI双I/O读操作�

10.2.5.2 四I/O读操作�

图10-10:SPI四I/O读操作�

10.2.6 SPI写命令�

10.2.6.1 写�

图10-11:SPI写�

图10-12:SQI写�

10.2.6.2 双数据写操作�

图10-13:SPI双数据写操作�

10.2.6.3 四数据写操作�

图10-14:SPI四数据写操作�

10.2.6.4 双地址/数据写操作�

图10-15:SPI双地址/数据写操作�

10.2.6.5 四地址/数据写操作�

图10-16:SPI四地址/数据写操作�

10.3 SPI/SQI时序要求�

图10-17:SPI/SQI输入时序�

图10-18:SPI/SQI输出时序�

表10-3:SPI/SQI时序值�

11.0 以太网PHY�

11.1 功能概述�

11.1.1 PHY寻址�

11.2 PHY A和PHY B�

11.2.1 功能说明�

图11-1:PHY框图�

11.2.2 100BASE-TX发送�

图11-2:100BASE-TX发送数据路径�

11.2.2.1 通过内部MII接口进行的100BASE-TX发送数据�

11.2.2.2 4B/5B编码器�

表11-1:4B/5B编码表�

11.2.2.3 加扰器和PISO�

11.2.2.4 NRZI和MLT-3编码�

11.2.2.5 100M发送驱动器�

11.2.2.6 100M锁相环(PLL)�

11.2.3 100BASE-TX接收�

图11-3:100BASE-TX接收数据路径�

11.2.3.1 100M接收输入�

11.2.3.2 均衡器、BLW校正和时钟/数据恢复�

11.2.3.3 NRZI和MLT-3解码�

11.2.3.4 解扰器�

11.2.3.5 5B/4B解码�

11.2.3.6 接收数据有效信号�

11.2.3.7 接收器错误�

11.2.3.8 通过内部MII接口进行的100M接收数据�

11.2.4 自动协商�

11.2.4.1 并行检测�

11.2.4.2 重启自动协商�

11.2.4.3 禁止自动协商�

11.2.4.4 半双工与全双工�

11.2.5 HP Auto-MDIX�

图11-4:直接电缆连接与交叉电缆连接�

11.2.6 PHY管理控制�

11.2.7 PHY中断�

11.2.7.1 主要中断模式�

表11-2:中断管理表�

11.2.7.2 备用中断模式�

表11-3:备用中断模式管理表�

11.2.8 PHY掉电模式�

11.2.8.1 常规掉电�

11.2.8.2 能量检测掉电�

11.2.9 LAN唤醒(WoL)�

11.2.9.1 理想DA(目标地址)检测�

11.2.9.2 广播检测�

11.2.9.3 魔术包检测�

11.2.9.4 唤醒帧检测�

表11-4:唤醒产生情况�

11.2.10 复位�

11.2.10.1 通过RESET_CTL进行PHY软件复位�

11.2.10.2 通过PHY_BASIC_CTRL_x进行PHY软件复位�

11.2.10.3 PHY掉电复位�

11.2.11 链路完整性测试�

11.2.12 电缆诊断�

11.2.12.1 时域反射法(TDR)电缆诊断�

图11-5:TDR使用流程图�

表11-5:TDR传播常数�

表11-6:开路电缆的典型测量误差(+/-米)�

表11-7:短路电缆的典型测量误差(+/-米)�

11.2.12.2 匹配的电缆诊断�

表11-8:匹配情况下的估算电缆长度(CBLN)查找表�

11.2.13 环回运行�

11.2.13.1 近端环回�

图11-6:近端环回框图�

11.2.13.2 连接器环回�

图11-7:连接环回框图�

11.2.14 100BASE-FX操作�

11.2.14.1 100BASE-FX远端故障指示�

11.2.14.2 100BASE-FX使能和LOS/SD选择�

表11-9:PHY A的100BASE-FX LOS、SD和TP铜缆选择�

表11-10:PHY B的100BASE-FX LOS、SD和TP铜缆选择�

11.2.15 需要的以太网磁件(100BASE-TX)�

11.2.16 PHY寄存器�

表11-11:PHY A和PHY B MII串行可访问控制和状态寄存器�

11.2.16.1 PHY x基本控制寄存器(PHY_BASIC_CONTROL_x)�

11.2.16.2 PHY x基本状态寄存器(PHY_BASIC_STATUS_x)�

11.2.16.3 PHY x标识MSB寄存器(PHY_ID_MSB_x)�

11.2.16.4 PHY x标识LSB寄存器(PHY_ID_LSB_x)�

11.2.16.5 PHY x自动协商通告寄存器(PHY_AN_ADV_x)�

11.2.16.6 PHY x自动协商链路伙伴基本页面能力寄存器(PHY_AN_LP_BASE_ABILITY_x)�

11.2.16.7 PHY x自动协商扩展寄存器(PHY_AN_ADV_x)�

11.2.16.8 PHY x自动协商下一页发送寄存器(PHY_AN_NP_TX_x)�

11.2.16.9 PHY x自动协商下一页接收寄存器(PHY_AN_NP_RX_x)�

11.2.16.10 PHY x MMD访问控制寄存器(PHY_MMD_ACCESS)�

11.2.16.11 PHY x MMD访问地址/数据寄存器(PHY_MMD_ADDR_DATA)�

11.2.16.12 PHY x EDPD NLP/交叉时间/EEE配置寄存器(PHY_EDPD_CFG_x)�

11.2.16.13 PHY x模式控制/状态寄存器(PHY_MODE_CONTROL_STATUS_x)�

11.2.16.14 PHY x特殊模式寄存器(PHY_SPECIAL_MODES_x)�

表11-12:MODE[2:0]定义�

11.2.16.15 PHY x TDR模式/延时控制寄存器(PHY_TDR_PAT_DELAY_x)�

11.2.16.16 PHY x TDR控制/状态寄存器(PHY_TDR_CONTROL_STAT_x)�

11.2.16.17 PHY x符号错误计数器寄存器�

11.2.16.18 PHY x特殊控制/状态指示寄存器(PHY_SPECIAL_CONTROL_STAT_IND_x)�

表11-13:Auto-MDIX使能和Auto-MDIX状态位功能�

11.2.16.19 PHY x电缆长度寄存器(PHY_CABLE_LEN_x)�

11.2.16.20 PHY x中断源标志寄存器(PHY_INTERRUPT_SOURCE_x)�

11.2.16.21 PHY x中断屏蔽寄存器(PHY_INTERRUPT_MASK_x)�

11.2.16.22 PHY x特殊控制/状态寄存器(PHY_SPECIAL_CONTROL_STATUS_x)�

表11-14: MMD寄存器�

11.2.16.23 PHY x PCS MMD器件存在1寄存器(PHY_PCS_MMD_PRESENT1_x)�

11.2.16.24 PHY x PCS MMD器件存在2寄存器(PHY_PCS_MMD_PRESENT2_x)�

11.2.16.25 PHY x唤醒控制和状态寄存器(PHY_WUCSR_x)�

11.2.16.26 PHY x唤醒过滤器配置寄存器A(PHY_WUF_CFGA_x)�

11.2.16.27 PHY x唤醒过滤器配置寄存器B(PHY_WUF_CFGB_x)�

11.2.16.28 PHY x唤醒过滤器字节掩码寄存器(PHY_WUF_MASK_x)�

11.2.16.29 PHY x MAC接收地址A寄存器(PHY_RX_ADDRA_x)�

11.2.16.30 PHY x MAC接收地址B寄存器(PHY_RX_ADDRB_x)�

11.2.16.31 PHY x MAC接收地址C寄存器(PHY_RX_ADDRC_x)�

11.2.16.32 PHY x自动协商MMD器件存在1寄存器(PHY_AN_MMD_PRESENT1_x)�

11.2.16.33 PHY x自动协商MMD器件存在2寄存器(PHY_AN_MMD_PRESENT2_x)�

11.2.16.34 PHY x供应商特定MMD 1器件ID 1寄存器(PHY_VEND_SPEC_MMD1_DEVID1_x)�

11.2.16.35 PHY x供应商特定MMD 1器件ID 2寄存器(PHY_VEND_SPEC_MMD1_DEVID2_x)�

11.2.16.36 PHY x供应商特定MMD 1器件存在1寄存器(PHY_VEND_SPEC_MMD1_PRESENT1_x)�

11.2.16.37 PHY x供应商特定MMD 1器件存在2寄存器(PHY_VEND_SPEC_MMD1_PRESENT2_x)�

11.2.16.38 PHY x供应商特定MMD 1状态寄存器(PHY_VEND_SPEC_MMD1_STAT_x)�

11.2.16.39 PHY x供应商特定MMD 1封装ID 1寄存器(PHY_VEND_SPEC_MMD1_PKG_ID1_x)�

11.2.16.40 PHY x供应商特定MMD 1封装ID 2寄存器(PHY_VEND_SPEC_MMD1_PKG_ID2_x)�

12.0 EtherCAT.

12.1 EtherCAT功能概述�

12.2 分布式时钟�

12.2.1 SYNC/LATCH引脚复用�

12.2.2 SYNC IRQ映射�

12.2.3 SYNC脉冲长度�

12.2.4 SYNC/LATCH I/O时序要求�

图12-1:EtherCAT SYNC/LATCH时序图�

表12-1:EtherCAT SYNC/LATCH时序值�

12.3 PDI选择和配置�

12.4 数字I/O PDI�

12.4.1 输出看门狗行为�

12.4.2 OE_EXT输出看门狗行为�

12.4.3 输入数据采样�

12.4.4 输出数据更新�

12.4.5 OUTVALID极性�

12.4.6 数字I/O时序要求�

图12-2:EtherCAT数字I/O输入时序图�

图12-3:EtherCAT数字I/O输出时序图�

图12-4:EtherCAT数字I/O双向时序图�

表12-2:EtherCAT数字I/O时序值�

12.5 主机接口PDI�

12.6 GPIO�

12.7 用户RAM�

12.8 EEPROM可配置寄存器�

表12-3:EtherCAT内核EEPROM可配置寄存器�

12.9 端口接口�

12.9.1 端口0和端口2(内部PHY A或外部MII)�

12.9.1.1 外部MII PHY连接�

图12-5:EtherCAT外部PHY连接�

12.9.1.2 背靠背连接�

图12-6:EtherCAT背靠背MII连接�

12.9.1.3 双端口操作�

12.9.2 端口1(内部PHY B)�

12.9.3 PHY配置�

12.9.4 PHY链路状态�

12.9.4.1 MI链路检测和配置状态机�

12.9.5 增强型链路检测�

12.9.6 100BASE-FX支持�

12.9.7 外部PHY时序�

12.9.7.1 MII连接时序�

图12-7:MII发送时序�

表12-4:MII发送时序值�

图12-8:MII接收时序�

表12-5:MII接收时序值�

12.9.7.2 背靠背MII连接时序�

12.9.7.3 管理接口时序�

图12-9:管理访问时序�

表12-6:管理访问时序值�

12.10 LED�

12.11 EtherCAT CSR和过程数据RAM访问�

12.11.1 EtherCAT CSR读操作�

图12-10:EtherCAT CSR读访问流程图�

12.11.2 EtherCAT CSR写操作�

图12-11:EtherCAT CSR写访问流程图�

12.11.3 EtherCAT过程RAM读操作�

表12-7:EtherCAT过程RAM第一次读操作的有效字节�

表12-8:EtherCAT过程RAM最后一次读操作的有效字节�

表12-9:EtherCAT过程RAM单次读操作的有效字节�

12.11.3.1 中止读命令�

12.11.4 EtherCAT过程RAM写操作�

表12-10:EtherCAT过程RAM第一次写操作的有效字节�

表12-11:EtherCAT过程RAM最后一次写操作的有效字节�

表12-12:EtherCAT过程RAM单次写操作的有效字节�

12.11.4.1 中止写命令�

12.12 EtherCAT复位�

12.13 EtherCAT CSR和过程数据RAM访问寄存器(可直接寻址)�

表12-13:EtherCAT过程RAM和CSR访问寄存器�

12.13.1 EtherCAT过程RAM读数据FIFO(ECAT_PRAM_RD_DATA)�

12.13.2 EtherCAT过程RAM写数据FIFO(ECAT_PRAM_WR_DATA)�

12.13.3 EtherCAT CSR接口数据寄存器(ECAT_CSR_DATA)�

12.13.4 EtherCAT CSR接口命令寄存器(ECAT_CSR_CMD)�

表12-14:EtherCAT CSR地址与大小�

12.13.5 EtherCAT过程RAM读地址和长度寄存器(ECAT_PRAM_RD_ADDR_LEN)�

12.13.6 EtherCAT过程RAM读命令寄存器(ECAT_PRAM_RD_CMD)�

12.13.7 EtherCAT过程RAM写地址和长度寄存器(ECAT_PRAM_WR_ADDR_LEN)�

12.13.8 EtherCAT过程RAM写命令寄存器(ECAT_PRAM_WR_CMD)�

12.14 EtherCAT内核CSR寄存器(可间接寻址)�

表12-15: EtherCAT内核CSR寄存器�

12.14.1 类型寄存器�

12.14.2 版本寄存器�

12.14.3 编译寄存器�

12.14.4 FMMU支持寄存器�

12.14.5 SyncManager支持寄存器�

12.14.6 RAM大小寄存器�

12.14.7 端口描述符寄存器�

12.14.8 ESC功能支持寄存器�

12.14.9 已配置站寄存器�

12.14.10 已配置站别名寄存器�

12.14.11 写寄存器使能寄存器�

12.14.12 写寄存器保护寄存器�

12.14.13 ESC写寄存器使能寄存器�

12.14.14 ESC写寄存器保护寄存器�

12.14.15 ESC复位ECAT寄存器�

12.14.16 ESC复位PDI寄存器�

12.14.17 ESC DL控制寄存器�

12.14.18 物理读/写偏移寄存器�

12.14.19 ESC DL状态寄存器�

12.14.20 AL控制寄存器�

12.14.21 AL状态寄存器�

12.14.22 AL状态代码寄存器�

12.14.23 运行LED改写寄存器�

12.14.24 PDI控制寄存器�

12.14.25 ESC配置寄存器�

12.14.26 ASIC配置寄存器�

12.14.27 保留的寄存器�

12.14.28 PDI配置寄存器�

12.14.29 SYNC/LATCH PDI配置寄存器�

12.14.30 扩展PDI配置寄存器�

12.14.31 ECAT事件屏蔽寄存器�

12.14.32 AL事件屏蔽寄存器�

12.14.33 ECAT事件请求寄存器�

12.14.34 AL事件请求寄存器�

12.14.35 接收错误计数器寄存器�

12.14.36 转发的接收错误计数器寄存器�

12.14.37 ECAT处理单元错误计数器寄存器�

12.14.38 PDI错误计数器寄存器�

12.14.39 PDI错误代码寄存器�

12.14.40 丢失链路计数器寄存器�

12.14.41 看门狗分频器寄存器�

12.14.42 看门狗时间PDI寄存器�

12.14.43 看门狗时间过程数据寄存器�

12.14.44 看门狗状态过程数据寄存器�

12.14.45 看门狗计数器过程数据寄存器�

12.14.46 看门狗计数器PDI寄存器�

12.14.47 EEPROM配置寄存器�

12.14.48 EEPROM PDI访问状态寄存器�

12.14.49 EEPROM控制/状态寄存器�

12.14.50 EEPROM地址寄存器�

12.14.51 EEPROM数据寄存器�

12.14.52 MII管理控制/状态寄存器�

12.14.53 PHY地址寄存器�

12.14.54 PHY寄存器地址寄存器�

12.14.55 PHY数据寄存器�

12.14.56 MII管理ECAT访问状态寄存器�

12.14.57 MII管理PDI访问状态寄存器�

12.14.58 PHY端口状态寄存器�

12.14.59 FMMU[2:0]寄存器�

表12-16:FMMU X基址�

12.14.59.1 FMMUx逻辑起始地址寄存器�

12.14.59.2 FMMUx长度寄存器�

12.14.59.3 FMMUx逻辑起始位寄存器�

12.14.59.4 FMMUx逻辑停止位寄存器�

12.14.59.5 FMMUx物理起始地址寄存器�

12.14.59.6 FMMUx物理起始位寄存器�

12.14.59.7 FMMUx类型寄存器�

12.14.59.8 FMMUx激活寄存器�

12.14.59.9 FMMUx保留寄存器�

12.14.60 SyncManager[3:0]寄存器�

表12-17: SyncManager X基址�

12.14.60.1 SyncManager x物理起始地址寄存器�

12.14.60.2 SyncManager x长度寄存器�

12.14.60.3 SyncManager x控制寄存器�

12.14.60.4 SyncManager x状态寄存器�

12.14.60.5 SyncManager x激活寄存器�

12.14.60.6 SyncManager x PDI控制寄存器�

12.14.61 接收时间端口0寄存器�

12.14.62 接收时间端口1寄存器�

12.14.63 接收时间端口2寄存器�

12.14.64 系统时间寄存器�

12.14.65 接收时间ECAT处理单元寄存器�

12.14.66 系统时间偏移寄存器�

12.14.67 系统时间延时寄存器�

12.14.68 系统时间差值寄存器�

12.14.69 速度计数器起始值寄存器�

12.14.70 速度计数器差值寄存器�

12.14.71 系统时间差值滤波器深度寄存器�

12.14.72 速度计数器滤波器深度寄存器�

12.14.73 循环单元控制寄存器�

12.14.74 激活寄存器�

12.14.75 同步信号寄存器的脉冲长度�

12.14.76 激活状态寄存器�

12.14.77 SYNC0状态寄存器�

12.14.78 SYNC1状态寄存器�

12.14.79 起始时间循环操作寄存器�

12.14.80 下一个SYNC1脉冲寄存器�

12.14.81 SYNC0周期时间寄存器�

12.14.82 SYNC1周期时间寄存器�

12.14.83 LATCH0控制寄存器�

12.14.84 LATCH1控制寄存器�

12.14.85 LATCH0状态寄存器�

12.14.86 LATCH1状态寄存器�

12.14.87 LATCH0时间上升沿寄存器�

12.14.88 LATCH0时间下降沿寄存器�

12.14.89 LATCH1时间上升沿寄存器�

12.14.90 LATCH1时间下降沿寄存器�

12.14.91 EtherCAT缓冲区变化事件时间寄存器�

12.14.92 PDI缓冲区起始时间事件寄存器�

12.14.93 PDI缓冲区变化事件时间寄存器�

12.14.94 产品ID寄存器�

12.14.95 供应商ID寄存器�

12.14.96 数字I/O输出数据寄存器�

12.14.97 通用输出寄存器�

12.14.98 通用输入寄存器�

12.14.99 用户RAM�

12.14.100 数字I/O输入数据寄存器�

12.14.101 过程数据RAM�

13.0 EEPROM接口�

13.1 I2C接口时序要求�

图13-1:I2C主器件时序图�

表13-1:I2C主器件时序值�

14.0 芯片模式配置�

表14-1:芯片模式选择�

表14-2:PDI模式选择�

14.1 HBI子配置�

15.0 通用定时器和自由运行时钟�

15.1 通用定时器�

15.2 自由运行时钟�

15.3 通用定时器和自由运行时钟寄存器�

表15-1:其他寄存器�

15.3.1 通用定时器配置寄存器(GPT_CFG)�

15.3.2 通用定时器计数寄存器(GPT_CNT)�

15.3.3 自由运行25 MHz计数器寄存器(FREE_RUN)�

16.0 其他�

16.1 其他系统配置和状态寄存器�

表16-1:其他寄存器�

16.1.1 芯片ID和版本(ID_REV)�

16.1.2 字节顺序测试寄存器(BYTE_TEST)�

16.1.3 硬件配置寄存器(HW_CFG)�

17.0 JTAG�

17.1 JTAG�

表17-1:IEEE 1149.1操作码�

17.1.1 JTAG时序要求�

图17-1:JTAG时序�

表17-2:JTAG时序值�

18.0 工作特性�

18.1 绝对最大值

18.2 工作条件

18.3 封装的热规范�

表18-1:64引脚QFN封装的热参数�

表18-2:64引脚TQFP-EP封装的热参数�

表18-3:最大功耗�

18.4 电流消耗和功耗�

18.4.1 禁止内部稳压器�

表18-4:电流消耗和功耗(禁止稳压器)�

18.4.2 使能内部稳压器�

表18-5:电流消耗和功耗(使能稳压器)�

18.5 直流规范�

表18-6:不变的I/O直流电气特性�

表18-7:可变的I/O直流电气特性�

表18-8:100BASE-TX收发器特性�

18.6 交流规范�

18.6.1 等效测试负载�

图18-1:输出等效测试负载�

18.6.2 电源排序时序�

图18-2:电源序列时序——内部稳压器�

图18-3:电源序列时序——外部稳压器�

表18-9:电源排序时序值�

18.6.3 复位和配置脚时序�

图18-4:RST#引脚配置脚锁存时序�

表18-10:RST#引脚配置脚锁存时序值�

18.6.4 上电和配置脚时序�

图18-5:上电配置脚锁存时序�

表18-11:上电配置脚锁存时序值�

18.6.5 主机总线接口I/O时序�

18.6.6 SPI/SQI从接口I/O时序�

18.6.7 I2C EEPROM I/O时序�

18.6.8 EtherCAT MII端口管理访问I/O时序�

18.6.9 MII I/O时序�

18.6.10 JTAG时序�

18.7 时钟电路�

表18-12:晶振规范�

19.0 封装外形�

19.1 64-QFN�

图19-1:64-QFN封装�

图19-2:64-QFN封装尺寸�

19.2 64-TQFP-EP�

图19-3:64-TQFP-EP封装�

20.0 版本历史�

表20-1:版本历史�

产品标识体系�

商标�

全球销售及服务网点�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc