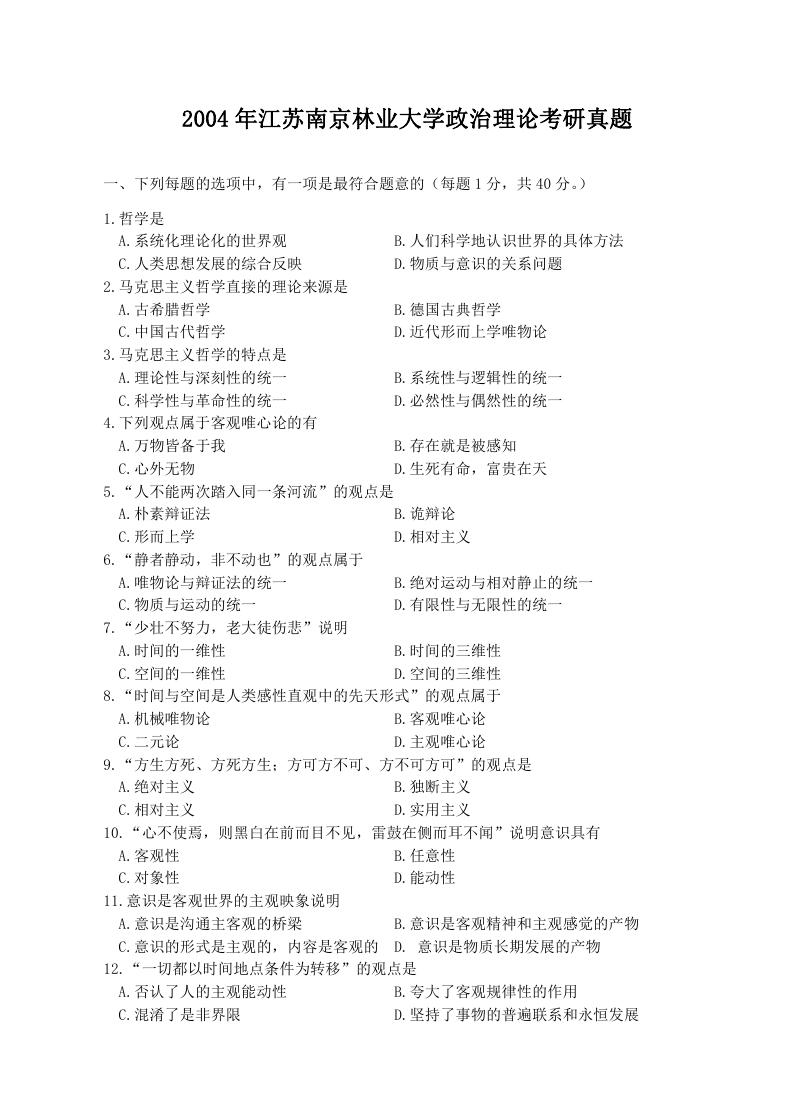

2004 年江苏南京林业大学政治理论考研真题

一、下列每题的选项中,有一项是最符合题意的(每题 1 分,共 40 分。)

1.哲学是

A.系统化理论化的世界观

C.人类思想发展的综合反映

B.人们科学地认识世界的具体方法

D.物质与意识的关系问题

2.马克思主义哲学直接的理论来源是

A.古希腊哲学

C.中国古代哲学

3.马克思主义哲学的特点是

A.理论性与深刻性的统一

C.科学性与革命性的统一

4.下列观点属于客观唯心论的有

A.万物皆备于我

C.心外无物

B.德国古典哲学

D.近代形而上学唯物论

B.系统性与逻辑性的统一

D.必然性与偶然性的统一

B.存在就是被感知

D.生死有命,富贵在天

5.“人不能两次踏入同一条河流”的观点是

A.朴素辩证法

C.形而上学

B.诡辩论

D.相对主义

6.“静者静动,非不动也”的观点属于

A.唯物论与辩证法的统一

C.物质与运动的统一

B.绝对运动与相对静止的统一

D.有限性与无限性的统一

7.“少壮不努力,老大徒伤悲”说明

A.时间的一维性

C.空间的一维性

B.时间的三维性

D.空间的三维性

8.“时间与空间是人类感性直观中的先天形式”的观点属于

A.机械唯物论

C.二元论

B.客观唯心论

D.主观唯心论

9.“方生方死、方死方生;方可方不可、方不可方可”的观点是

A.绝对主义

C.相对主义

B.独断主义

D.实用主义

10.“心不使焉,则黑白在前而目不见,雷鼓在侧而耳不闻”说明意识具有

A.客观性

C.对象性

B.任意性

D.能动性

11.意识是客观世界的主观映象说明

A.意识是沟通主客观的桥梁

C.意识的形式是主观的,内容是客观的 D. 意识是物质长期发展的产物

B.意识是客观精神和主观感觉的产物

12.“一切都以时间地点条件为转移”的观点是

A.否认了人的主观能动性

C.混淆了是非界限

B.夸大了客观规律性的作用

D.坚持了事物的普遍联系和永恒发展

�

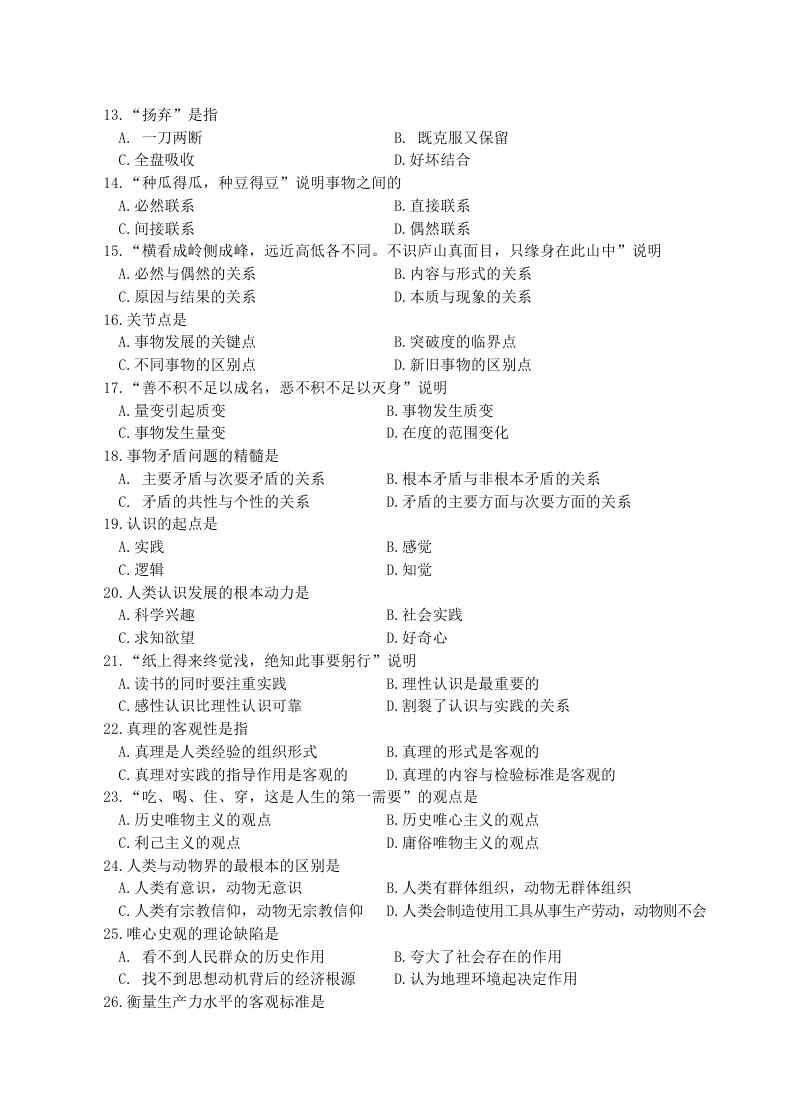

13.“扬弃”是指

A. 一刀两断

C.全盘吸收

B. 既克服又保留

D.好坏结合

14.“种瓜得瓜,种豆得豆”说明事物之间的

A.必然联系

C.间接联系

B.直接联系

D.偶然联系

15.“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中”说明

A.必然与偶然的关系

C.原因与结果的关系

16.关节点是

A.事物发展的关键点

C.不同事物的区别点

B.内容与形式的关系

D.本质与现象的关系

B.突破度的临界点

D.新旧事物的区别点

17.“善不积不足以成名,恶不积不足以灭身”说明

A.量变引起质变

C.事物发生量变

18.事物矛盾问题的精髓是

B.事物发生质变

D.在度的范围变化

A. 主要矛盾与次要矛盾的关系

C. 矛盾的共性与个性的关系

B.根本矛盾与非根本矛盾的关系

D.矛盾的主要方面与次要方面的关系

19.认识的起点是

A.实践

C.逻辑

20.人类认识发展的根本动力是

A.科学兴趣

C.求知欲望

B.感觉

D.知觉

B.社会实践

D.好奇心

21.“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”说明

A.读书的同时要注重实践

C.感性认识比理性认识可靠

22.真理的客观性是指

B.理性认识是最重要的

D.割裂了认识与实践的关系

A.真理是人类经验的组织形式

C.真理对实践的指导作用是客观的

B.真理的形式是客观的

D.真理的内容与检验标准是客观的

23.“吃、喝、住、穿,这是人生的第一需要”的观点是

A.历史唯物主义的观点

C.利己主义的观点

B.历史唯心主义的观点

D.庸俗唯物主义的观点

24.人类与动物界的最根本的区别是

A.人类有意识,动物无意识

C.人类有宗教信仰,动物无宗教信仰 D.人类会制造使用工具从事生产劳动,动物则不会

B.人类有群体组织,动物无群体组织

25.唯心史观的理论缺陷是

A. 看不到人民群众的历史作用

C. 找不到思想动机背后的经济根源

B.夸大了社会存在的作用

D.认为地理环境起决定作用

26.衡量生产力水平的客观标准是

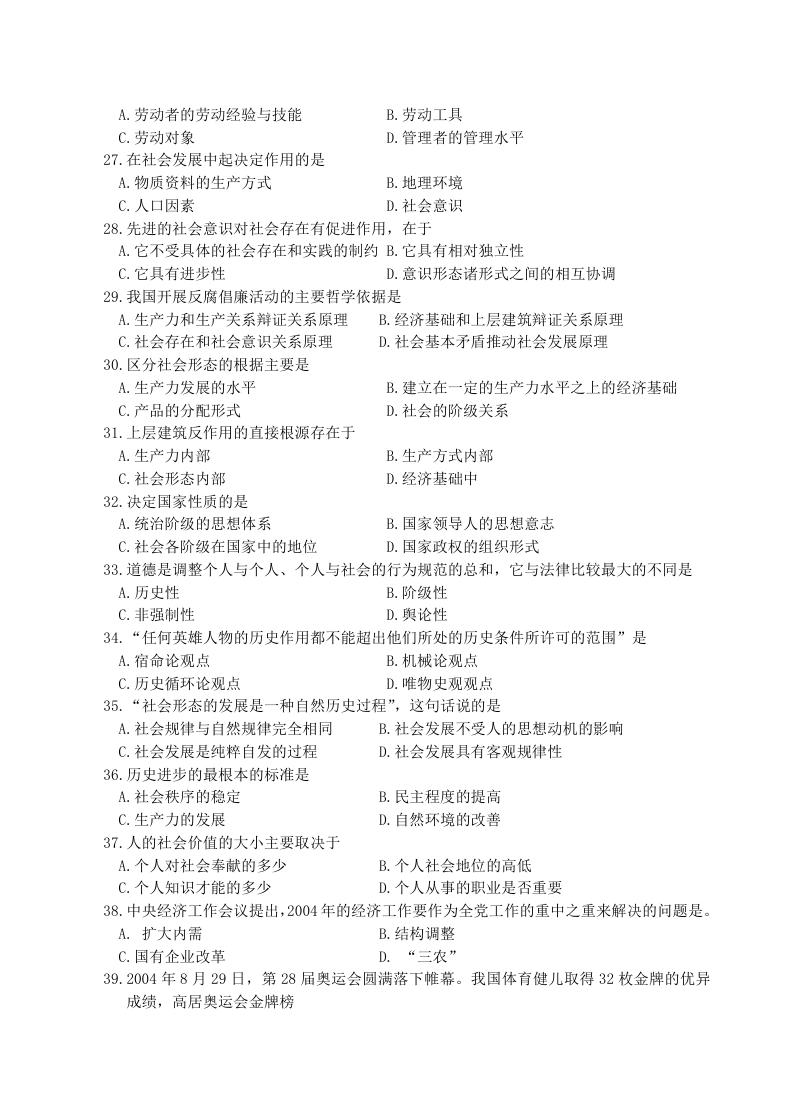

�

A.劳动者的劳动经验与技能

C.劳动对象

27.在社会发展中起决定作用的是

A.物质资料的生产方式

C.人口因素

B.劳动工具

D.管理者的管理水平

B.地理环境

D.社会意识

28.先进的社会意识对社会存在有促进作用,在于

A.它不受具体的社会存在和实践的制约 B.它具有相对独立性

C.它具有进步性

D.意识形态诸形式之间的相互协调

29.我国开展反腐倡廉活动的主要哲学依据是

A.生产力和生产关系辩证关系原理

C.社会存在和社会意识关系原理

B.经济基础和上层建筑辩证关系原理

D.社会基本矛盾推动社会发展原理

30.区分社会形态的根据主要是

A.生产力发展的水平

C.产品的分配形式

31.上层建筑反作用的直接根源存在于

A.生产力内部

C.社会形态内部

32.决定国家性质的是

B.建立在一定的生产力水平之上的经济基础

D.社会的阶级关系

B.生产方式内部

D.经济基础中

A.统治阶级的思想体系

C.社会各阶级在国家中的地位

B.国家领导人的思想意志

D.国家政权的组织形式

33.道德是调整个人与个人、个人与社会的行为规范的总和,它与法律比较最大的不同是

A.历史性

C.非强制性

B.阶级性

D.舆论性

34.“任何英雄人物的历史作用都不能超出他们所处的历史条件所许可的范围”是

A.宿命论观点

C.历史循环论观点

B.机械论观点

D.唯物史观观点

35.“社会形态的发展是一种自然历史过程”,这句话说的是

A.社会规律与自然规律完全相同

C.社会发展是纯粹自发的过程

B.社会发展不受人的思想动机的影响

D.社会发展具有客观规律性

36.历史进步的最根本的标准是

A.社会秩序的稳定

C.生产力的发展

37.人的社会价值的大小主要取决于

B.民主程度的提高

D.自然环境的改善

A.个人对社会奉献的多少

C.个人知识才能的多少

B.个人社会地位的高低

D.个人从事的职业是否重要

38.中央经济工作会议提出,2004 年的经济工作要作为全党工作的重中之重来解决的问题是。

A. 扩大内需

C.国有企业改革

B.结构调整

D. “三农”

39.2004 年 8 月 29 日,第 28 届奥运会圆满落下帷幕。我国体育健儿取得 32 枚金牌的优异

成绩,高居奥运会金牌榜

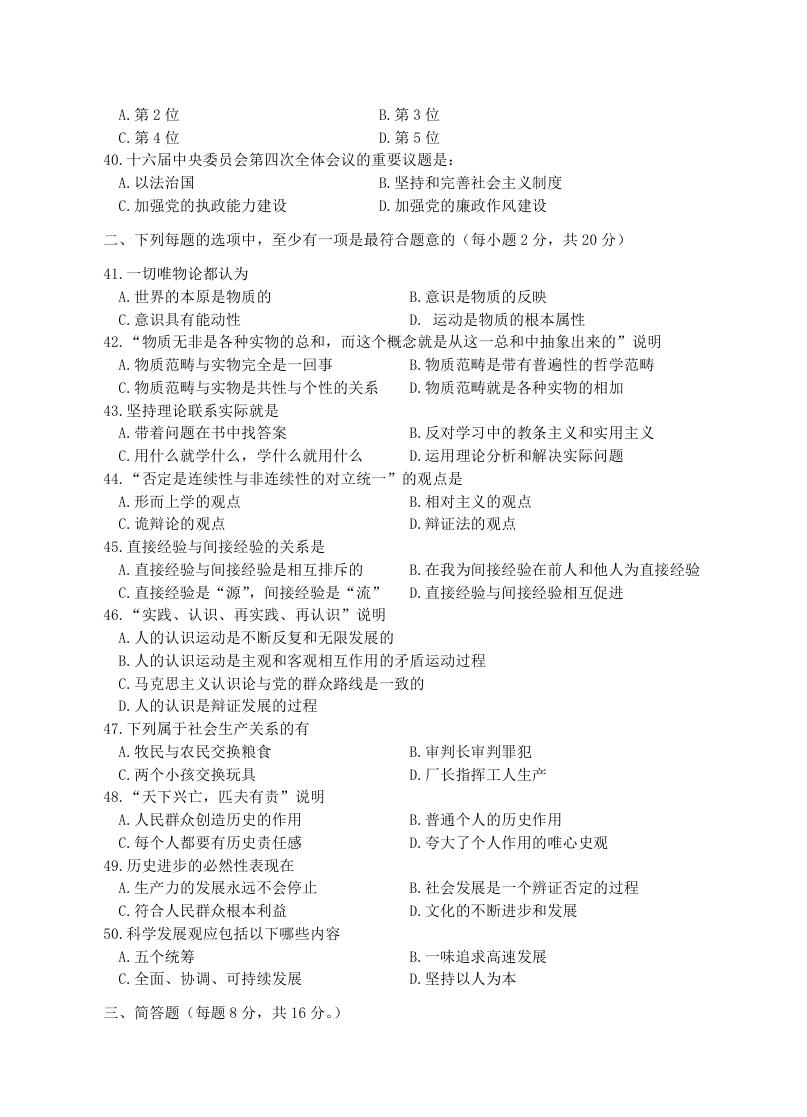

�

A.第 2 位

C.第 4 位

B.第 3 位

D.第 5 位

40.十六届中央委员会第四次全体会议的重要议题是:

A.以法治国

C.加强党的执政能力建设

B.坚持和完善社会主义制度

D.加强党的廉政作风建设

二、下列每题的选项中,至少有一项是最符合题意的(每小题 2 分,共 20 分)

41.一切唯物论都认为

A.世界的本原是物质的

C.意识具有能动性

B.意识是物质的反映

D. 运动是物质的根本属性

42.“物质无非是各种实物的总和,而这个概念就是从这一总和中抽象出来的”说明

A.物质范畴与实物完全是一回事

C.物质范畴与实物是共性与个性的关系

B.物质范畴是带有普遍性的哲学范畴

D.物质范畴就是各种实物的相加

43.坚持理论联系实际就是

A.带着问题在书中找答案

C.用什么就学什么,学什么就用什么

B.反对学习中的教条主义和实用主义

D.运用理论分析和解决实际问题

44.“否定是连续性与非连续性的对立统一”的观点是

A.形而上学的观点

C.诡辩论的观点

45.直接经验与间接经验的关系是

B.相对主义的观点

D.辩证法的观点

A.直接经验与间接经验是相互排斥的

C.直接经验是“源”,间接经验是“流” D.直接经验与间接经验相互促进

B.在我为间接经验在前人和他人为直接经验

46.“实践、认识、再实践、再认识”说明

A.人的认识运动是不断反复和无限发展的

B.人的认识运动是主观和客观相互作用的矛盾运动过程

C.马克思主义认识论与党的群众路线是一致的

D.人的认识是辩证发展的过程

47.下列属于社会生产关系的有

A.牧民与农民交换粮食

C.两个小孩交换玩具

48.“天下兴亡,匹夫有责”说明

A.人民群众创造历史的作用

C.每个人都要有历史责任感

49.历史进步的必然性表现在

A.生产力的发展永远不会停止

C.符合人民群众根本利益

50.科学发展观应包括以下哪些内容

A.五个统筹

C.全面、协调、可持续发展

三、简答题(每题 8 分,共 16 分。)

B.审判长审判罪犯

D.厂长指挥工人生产

B.普通个人的历史作用

D.夸大了个人作用的唯心史观

B.社会发展是一个辨证否定的过程

D.文化的不断进步和发展

B.一味追求高速发展

D.坚持以人为本

�

51.如何全面理解科学的发展观?

52.如何加强党的执政能力建设?

四、辨析题(每小题 8 分,共 24 分。)

53.人们不能创造和消灭规律,但可以改变规律。

54.凡亲眼所见的都是对客观事实的真实反映。

55.上层建筑只要适合自己的经济基础就能对社会发展起推动作用。

五、论述题。(要求论述紧扣题意,合乎逻辑。每小题 16 分,32 分)。

56. 试述矛盾同一性与斗争性的辩证关系及其对当前处理好改革发展与稳定的关系的指导

意义。

57.人的认识过程为什么要经过的不断反复和无限发展?这一原理有何现实意义?

六、材料题。结合所学知识或原理分析材料并回答问题。(18 分)。

58. 以下是关于社会发展的材料:

材料 1:

“历史是这样创造的:最终的结果总是从许多单个的意志相互冲突中生产出来的,而其中

每一个意志,又是由于许多特殊的生活条件,才成为它所成为的那样。这样就有无数互相交

错的力量,有无数个力的平行四边形,由此就产生出一个合力,即历史结果,而这个结果又

可以看作一个作为整体的、不自觉地和不自主地起着作用的力量的产物。……所以到目前为

止的历史总是像一种自然过程一样地进行,而且实质上也是服从于同一运动规律的。"

——摘自《马克思恩格斯选集》第 4 卷第 697 页

材料 2:

列宁指出:“设想世界历史会一帆风顺、按部就班地向前发展,不会有时出现大幅度的跃

退,那是不辩证的,不科学的,在理论上是不正确的。”

——摘自《列宁选集》第 2 卷第 694 页

材料 3:

邓小平指出:“封建社会代替奴隶社会,资本主义代替封建主义,社会主义经历一个长

过程发展后必然代替资本主义。这是社会历史发展不可逆转的总趋势,但道路是曲折的。资

本主义代替封建主义的几百年间,发生过多少次王朝复辟?所以,从一定意义上说,某种暂

时的复辟也是难以完全避免的规律性现象。一些国家出现严重曲折,社会主义好像削弱了,

但人民经受锻炼,从中吸取教训,将促使社会主义向着更加健康的方向发展。”

一一摘自《邓小平文选》第 3 卷第 383 页

请回答:

(1)材料 1 说明了什么?

(2)材料 2 说明了什么?

(3)材料 3 说明了什么?

(4)结合材料 1、2、3,运用人的自觉活动和社会规律的辩证关系原理,谈谈你对人类社

会发展规律过程的理解。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc