2021-2022 学年天津市和平区九年级上学期物理期末试题及

答案

第 Ⅰ 卷选择题(共 2 大题共 39 分)

一、单项选择题(本大题共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分)每小题给出的四个选项中,只

有一个最符合题意,请将你选择的答案涂在答题卷相应的位置

1. 关于分子和物体内能,下列说法正确的是(

)

A. 固体间能扩散,表明固体物质分子是运动的

B. 杯子里的水可以任意倒出,说明水分子间没有引力

C. 把 0℃ 的冰块加热熔化成 0℃ 的水,其内能不变

D. 用力搓手,手发热表明手的热量增加了手的内能

【答案】A

【解析】

【详解】A.扩散现象表明分子在不停地做无规则运动,固体间能扩散,表明固体物质分子

在不停地做无规则运动,故 A 正确;

B.杯子里的水可以任意倒出,说明水具有流动性而且分子间作用力较小,不能说明分子间

没有引力,故 B 错误;

C.把 0℃的冰块加热熔化成 0℃的水,该过程中冰吸收热量,其内能会增加,故 C 错误;

D.用力搓手,是通过克服摩擦力做功使手的内能增大,温度升高,而不是通过吸收热量来

增大手的内能,故 D 错误。

故选 A。

2. 如图所示,甲、乙是两个演示实验的示意图,丙、丁是四冲程汽油机工作过程中的两个

冲程示意图。下列说法正确的是(

)

A. 丙图所示的是做功冲程,其工作原理如甲图所示的实验

�

B. 丙图所示的是压缩冲程,其工作原理如乙图所示的实验

C. 丁图所示的是压缩冲程,其工作原理如甲图所示的实验

D. 丁图所示的是做功冲程,其工作原理如乙图所示的实验

【答案】D

【解析】

【详解】由甲图知,活塞往下运动,对筒内的空气做功,筒内的空气内能增加,温度升高,

活塞的机械能转化为空气的内能;由乙知,水蒸气对橡皮塞做功,水蒸气的内能减小,橡皮

塞由静止变为运动,机械能增加,即水蒸气的内能转化为橡皮塞的机械能;由丙图知,两气

门关闭,活塞向上运动,对气缸内的气体做功,活塞的机械能转化为气体的内能,此冲程是

汽油机的压缩冲程,其工作原理如甲所示;由图丁知,两气门关闭,火花塞点火,气体对活

塞做功,活塞往下运动,此冲程为汽油机的做功冲程,其原理如乙所示的实验。

故选 D。

3. 如图所示,取两个相同的验电器 A 和 B,用丝绸摩擦过的玻璃棒接触验电器 A,使 A 带电,

B 不带电,再用带有绝缘手柄的金属棒把 A 和 B 连接起来。下列说法正确的是(

)

A. A 中正电荷通过金属棒流向 B,金属棒中瞬间电流方向从 A 到 B

B. B 中负电荷通过金属棒流向 A,金属棒中瞬间电流方向从 A 到 B

C. A 中负电荷通过金属棒流向 B,金属棒中瞬间电流方向从 B 到 A

D. B 中正电荷通过金属棒流向 A,金属棒中瞬间电流方向从 B 到 A

【答案】B

【解析】

【详解】丝绸摩擦过的玻璃棒缺少电子,带正电,当玻璃棒与验电器 A 接触后,验电器 A

带正电,B 不带电,用带有绝缘手柄的金属棒把 A 和 B 连接起来,B 上的部分负电荷(自由

电子)会转移到 A 上,电流的方向与负电荷定向移动的方向相反,因此电流方向是由 A 到 B,

�

故 B 正确,ACD 错误。

故选 B。

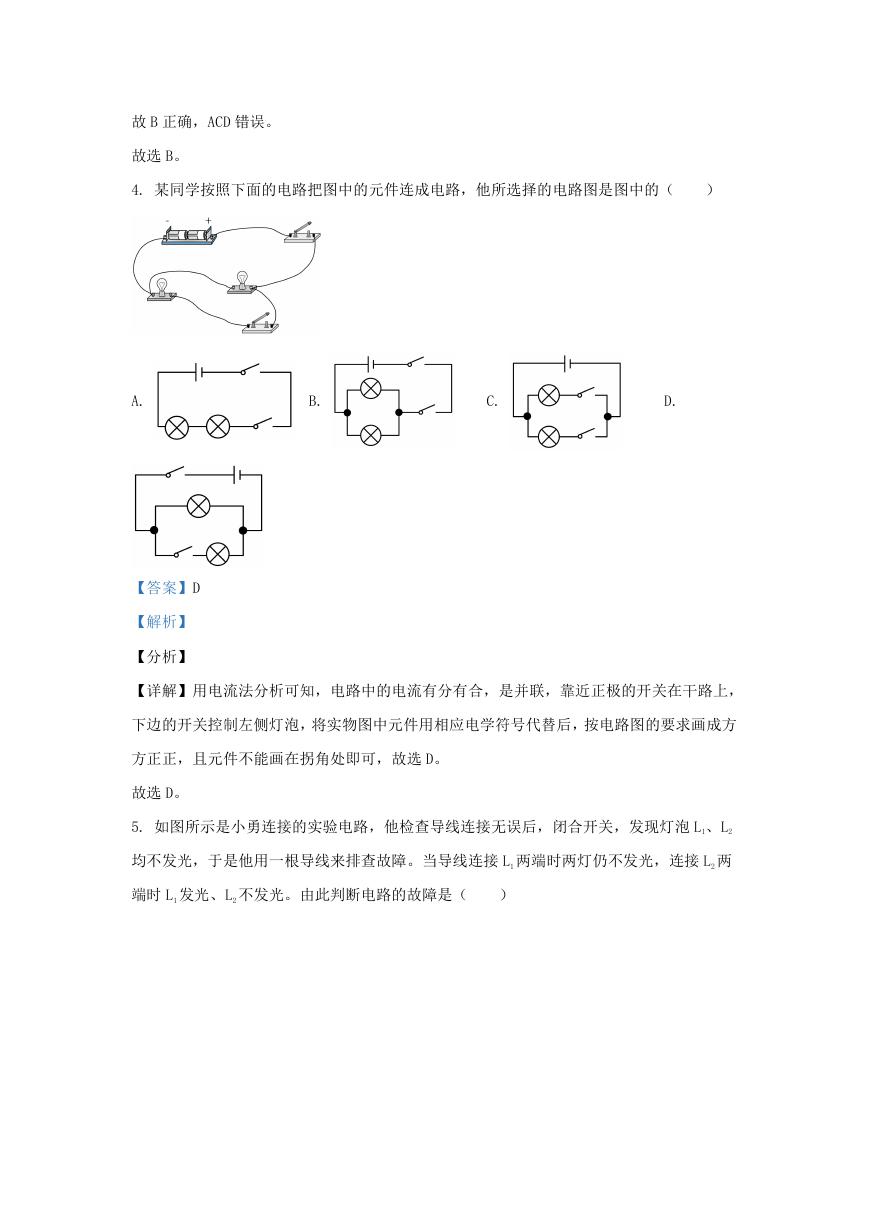

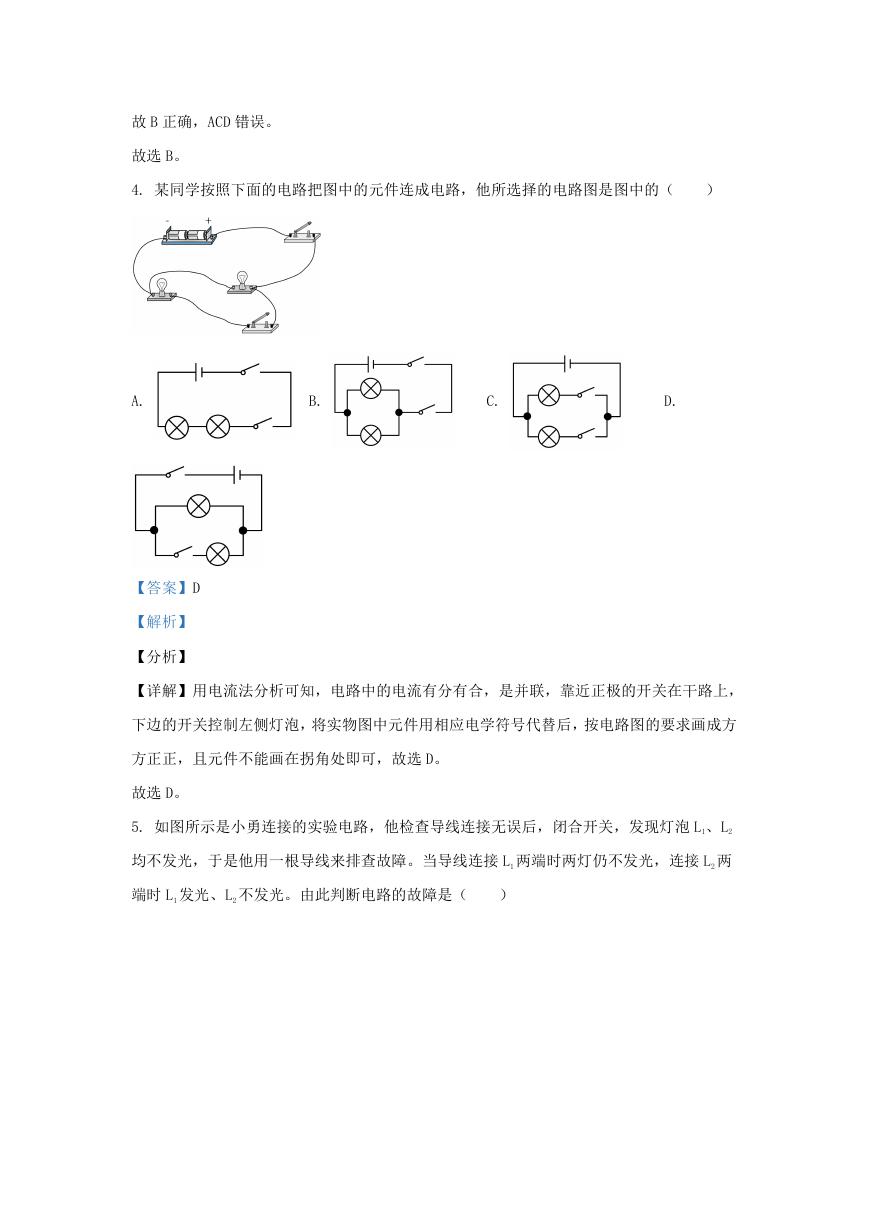

4. 某同学按照下面的电路把图中的元件连成电路,他所选择的电路图是图中的(

)

A.

B.

C.

D.

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】用电流法分析可知,电路中的电流有分有合,是并联,靠近正极的开关在干路上,

下边的开关控制左侧灯泡,将实物图中元件用相应电学符号代替后,按电路图的要求画成方

方正正,且元件不能画在拐角处即可,故选 D。

故选 D。

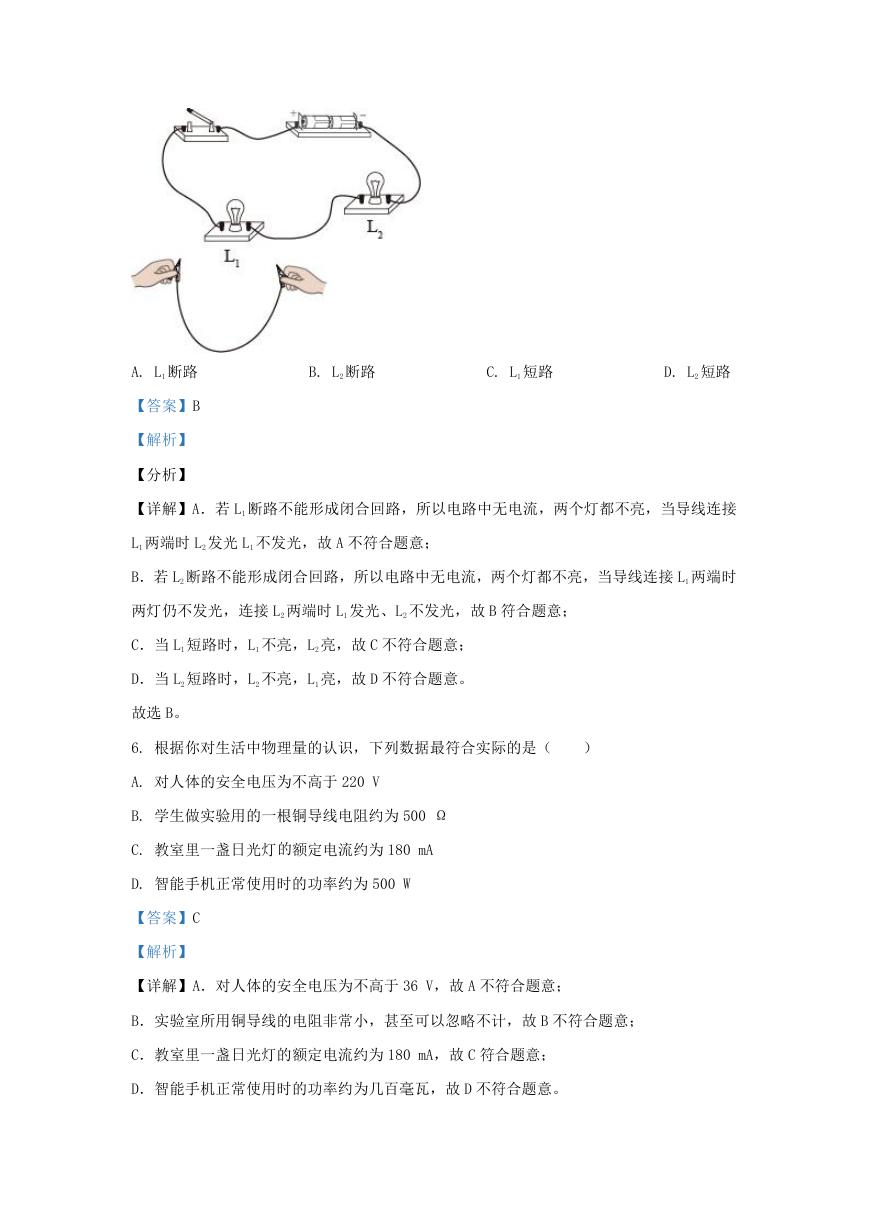

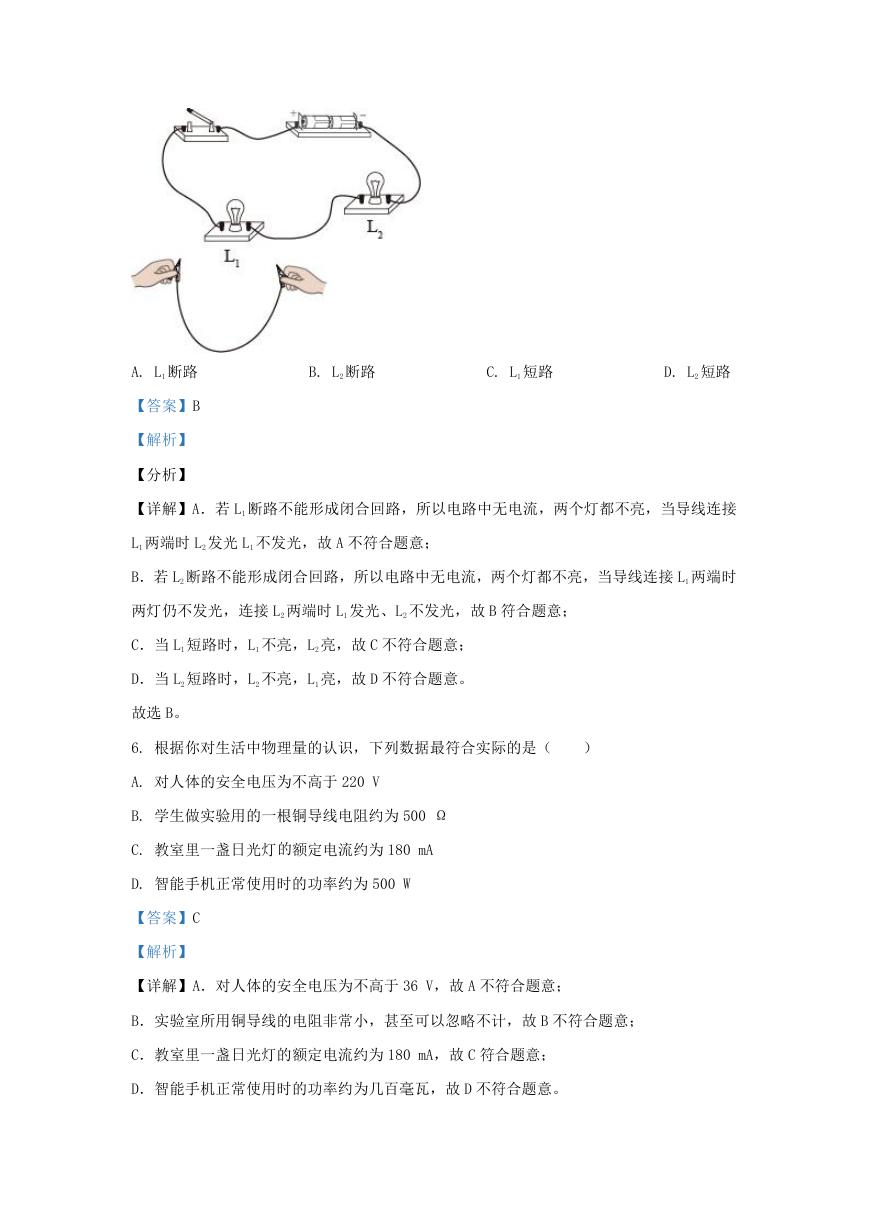

5. 如图所示是小勇连接的实验电路,他检查导线连接无误后,闭合开关,发现灯泡 L1、L2

均不发光,于是他用一根导线来排查故障。当导线连接 L1 两端时两灯仍不发光,连接 L2 两

端时 L1 发光、L2 不发光。由此判断电路的故障是(

)

�

B. L2 断路

C. L1 短路

D. L2 短路

A. L1 断路

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】A.若 L1 断路不能形成闭合回路,所以电路中无电流,两个灯都不亮,当导线连接

L1 两端时 L2 发光 L1 不发光,故 A 不符合题意;

B.若 L2 断路不能形成闭合回路,所以电路中无电流,两个灯都不亮,当导线连接 L1 两端时

两灯仍不发光,连接 L2 两端时 L1 发光、L2 不发光,故 B 符合题意;

C.当 L1 短路时,L1 不亮,L2 亮,故 C 不符合题意;

D.当 L2 短路时,L2 不亮,L1 亮,故 D 不符合题意。

故选 B。

6. 根据你对生活中物理量的认识,下列数据最符合实际的是(

)

A. 对人体的安全电压为不高于 220 V

B. 学生做实验用的一根铜导线电阻约为 500 Ω

C. 教室里一盏日光灯的额定电流约为 180 mA

D. 智能手机正常使用时的功率约为 500 W

【答案】C

【解析】

【详解】A.对人体的安全电压为不高于 36 V,故 A 不符合题意;

B.实验室所用铜导线的电阻非常小,甚至可以忽略不计,故 B 不符合题意;

C.教室里一盏日光灯的额定电流约为 180 mA,故 C 符合题意;

D.智能手机正常使用时的功率约为几百毫瓦,故 D 不符合题意。

�

故选 C。

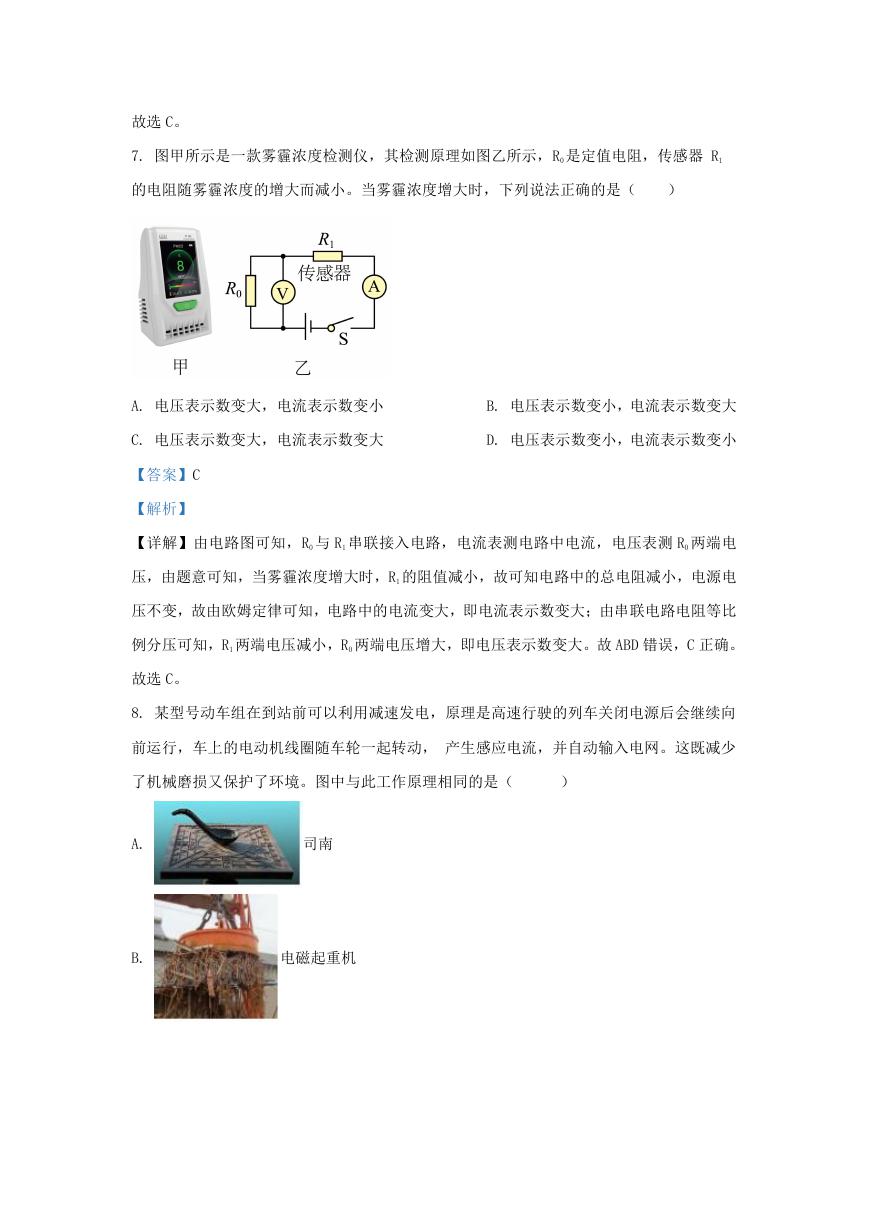

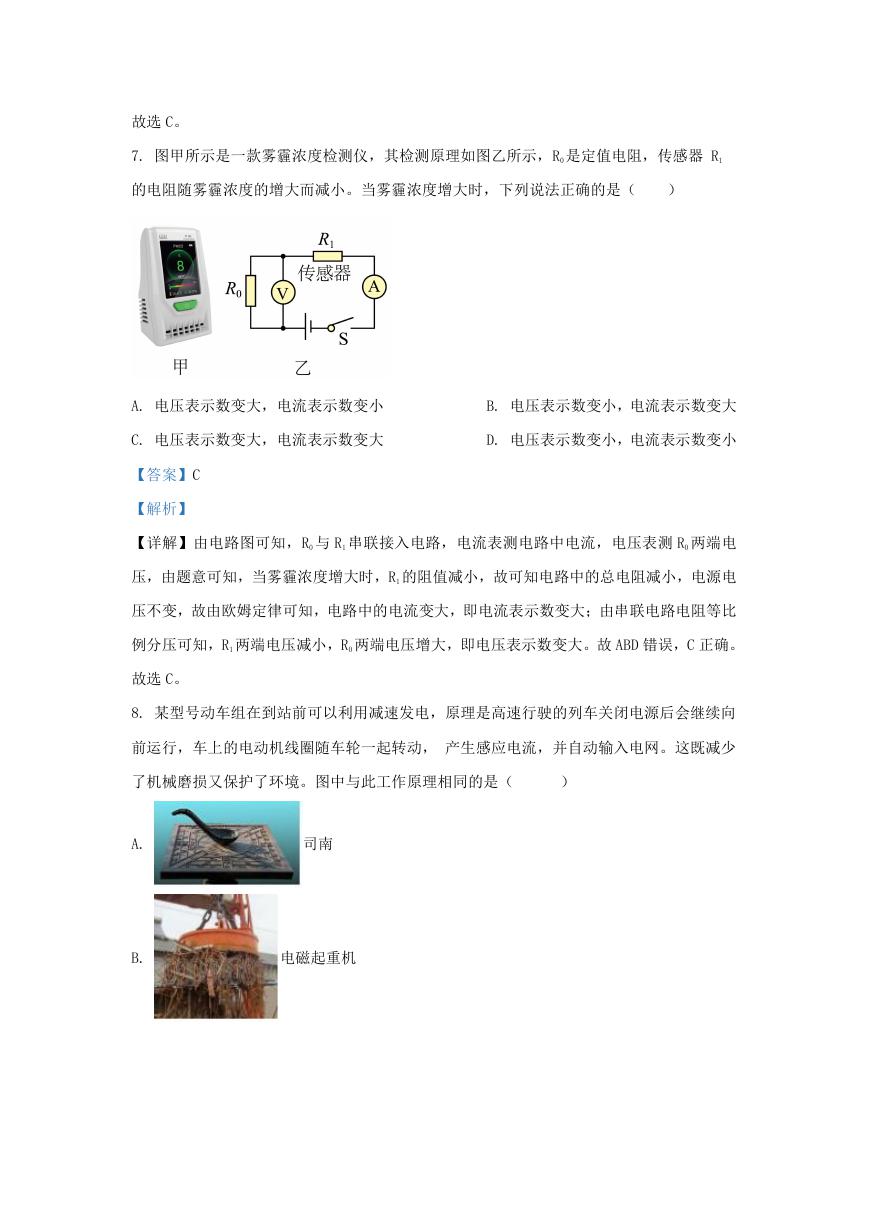

7. 图甲所示是一款雾霾浓度检测仪,其检测原理如图乙所示,R0 是定值电阻,传感器 R1

的电阻随雾霾浓度的增大而减小。当雾霾浓度增大时,下列说法正确的是(

)

A. 电压表示数变大,电流表示数变小

B. 电压表示数变小,电流表示数变大

C. 电压表示数变大,电流表示数变大

D. 电压表示数变小,电流表示数变小

【答案】C

【解析】

【详解】由电路图可知,R0 与 R1 串联接入电路,电流表测电路中电流,电压表测 R0 两端电

压,由题意可知,当雾霾浓度增大时,R1 的阻值减小,故可知电路中的总电阻减小,电源电

压不变,故由欧姆定律可知,电路中的电流变大,即电流表示数变大;由串联电路电阻等比

例分压可知,R1 两端电压减小,R0 两端电压增大,即电压表示数变大。故 ABD 错误,C 正确。

故选 C。

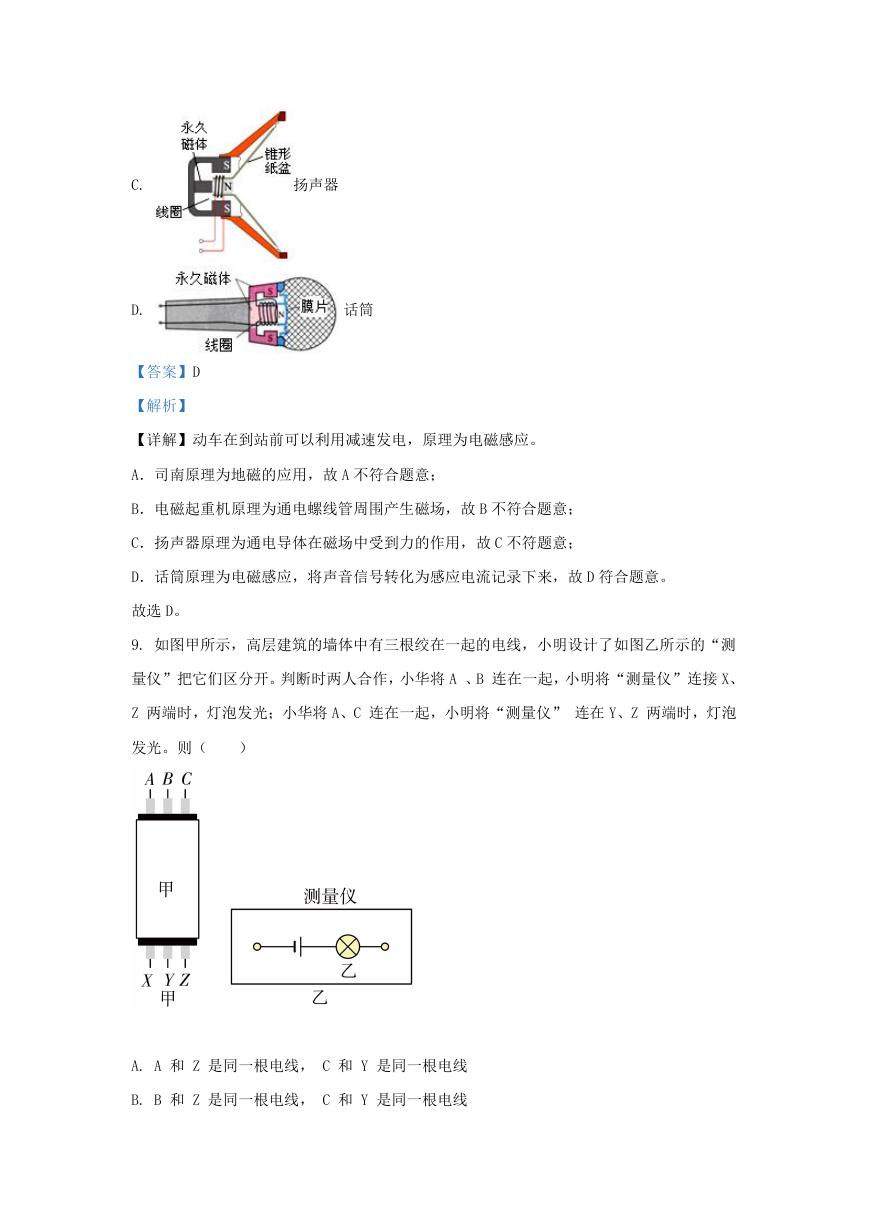

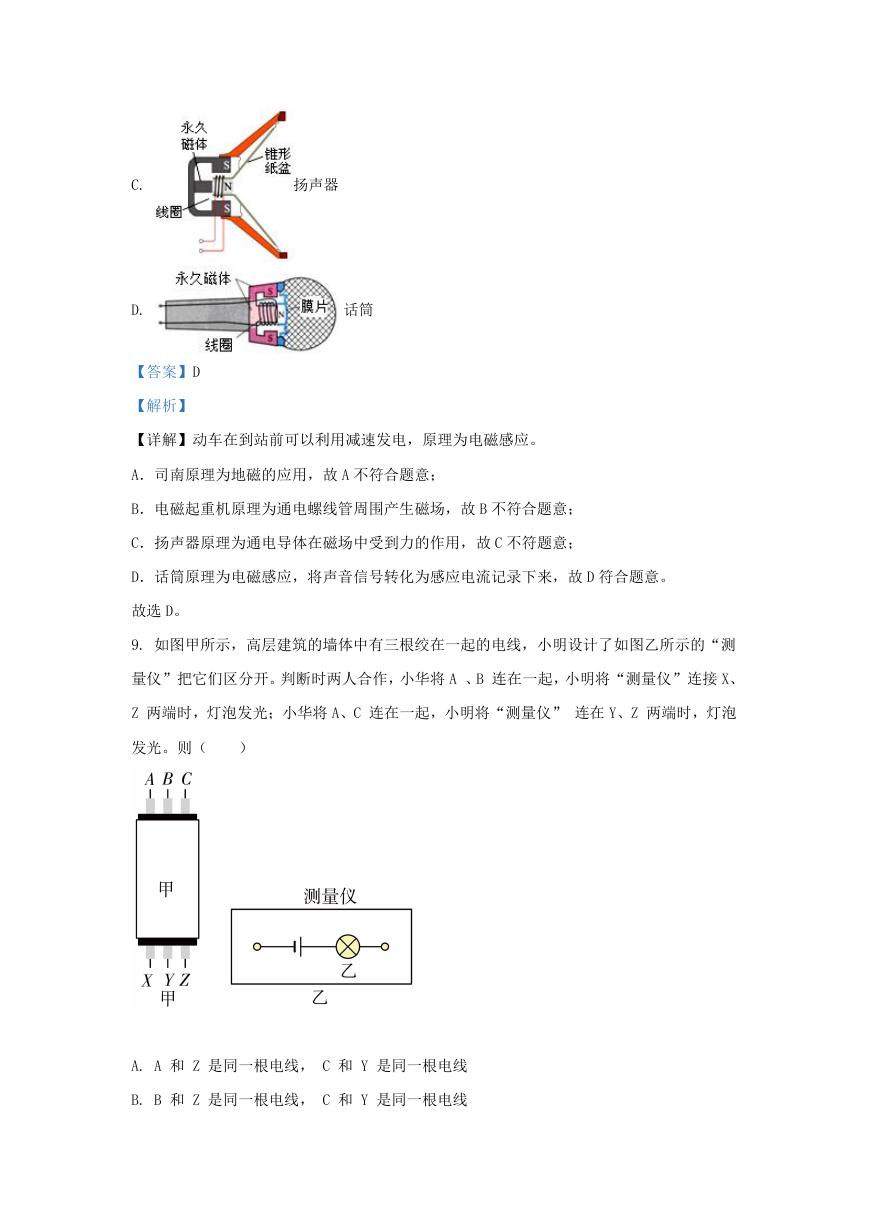

8. 某型号动车组在到站前可以利用减速发电,原理是高速行驶的列车关闭电源后会继续向

前运行,车上的电动机线圈随车轮一起转动, 产生感应电流,并自动输入电网。这既减少

了机械磨损又保护了环境。图中与此工作原理相同的是(

)

A.

B.

司南

电磁起重机

�

扬声器

话筒

C.

D.

【答案】D

【解析】

【详解】动车在到站前可以利用减速发电,原理为电磁感应。

A.司南原理为地磁的应用,故 A 不符合题意;

B.电磁起重机原理为通电螺线管周围产生磁场,故 B 不符合题意;

C.扬声器原理为通电导体在磁场中受到力的作用,故 C 不符题意;

D.话筒原理为电磁感应,将声音信号转化为感应电流记录下来,故 D 符合题意。

故选 D。

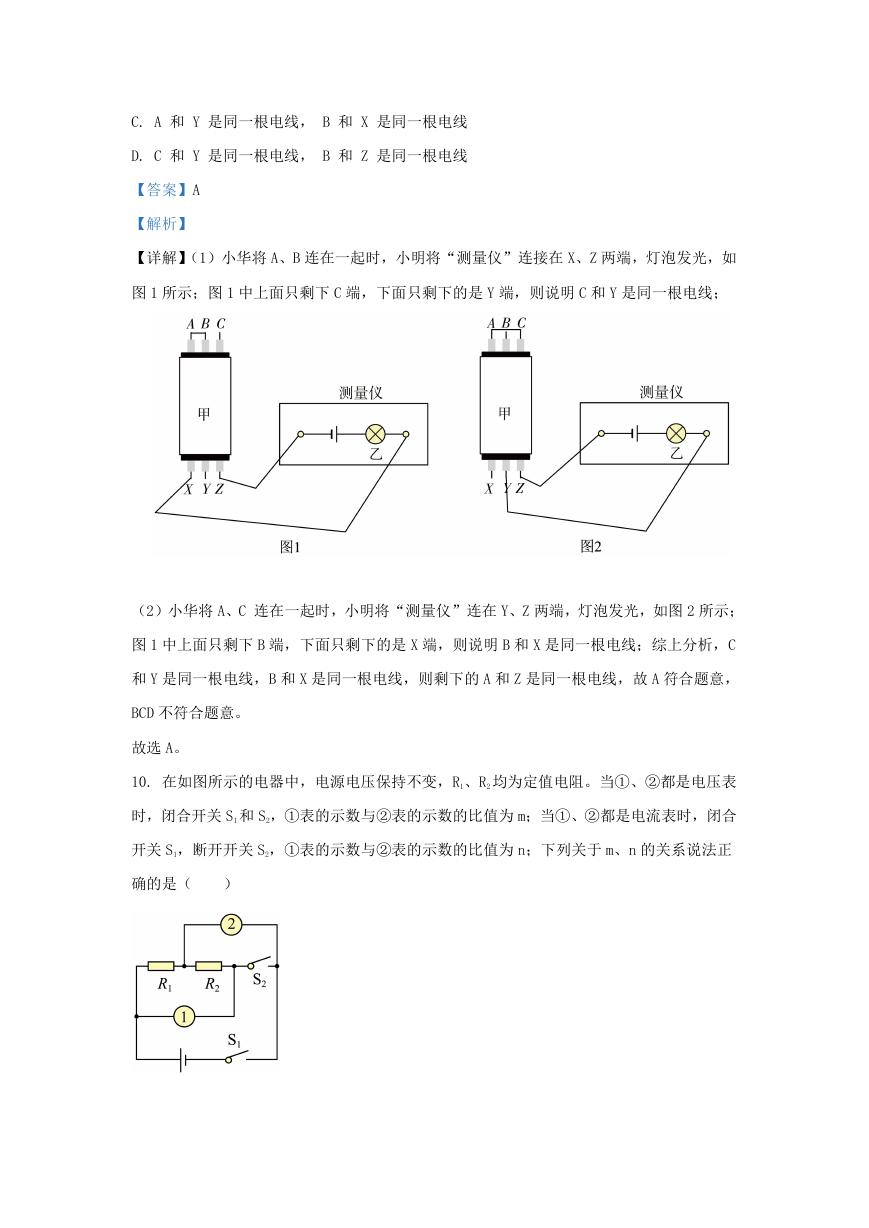

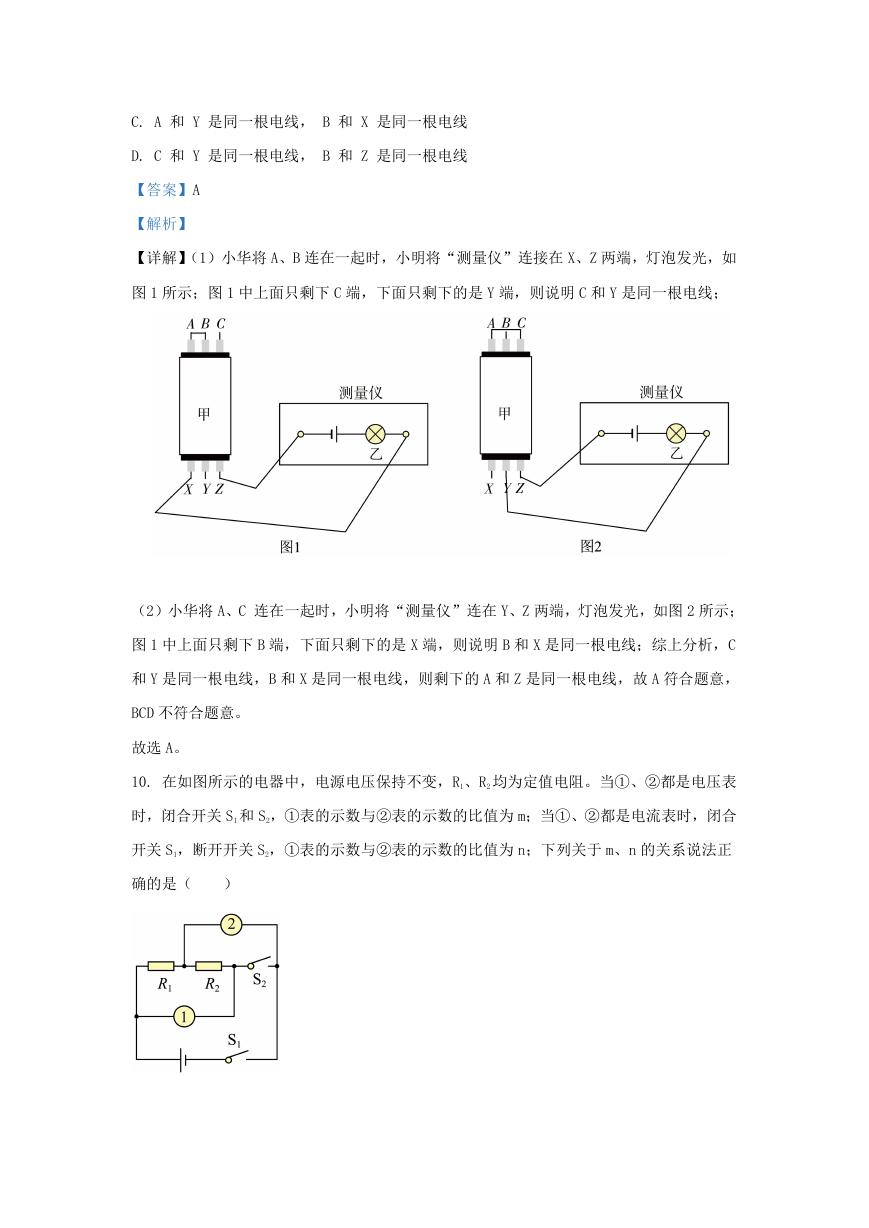

9. 如图甲所示,高层建筑的墙体中有三根绞在一起的电线,小明设计了如图乙所示的“测

量仪”把它们区分开。判断时两人合作,小华将 A 、B 连在一起,小明将“测量仪”连接 X、

Z 两端时,灯泡发光;小华将 A、C 连在一起,小明将“测量仪” 连在 Y、Z 两端时,灯泡

发光。则(

)

A. A 和 Z 是同一根电线, C 和 Y 是同一根电线

B. B 和 Z 是同一根电线, C 和 Y 是同一根电线

�

C. A 和 Y 是同一根电线, B 和 X 是同一根电线

D. C 和 Y 是同一根电线, B 和 Z 是同一根电线

【答案】A

【解析】

【详解】(1)小华将 A、B 连在一起时,小明将“测量仪”连接在 X、Z 两端,灯泡发光,如

图 1 所示;图 1 中上面只剩下 C 端,下面只剩下的是 Y 端,则说明 C 和 Y 是同一根电线;

(2)小华将 A、C 连在一起时,小明将“测量仪”连在 Y、Z 两端,灯泡发光,如图 2 所示;

图 1 中上面只剩下 B 端,下面只剩下的是 X 端,则说明 B 和 X 是同一根电线;综上分析,C

和 Y 是同一根电线,B 和 X 是同一根电线,则剩下的 A 和 Z 是同一根电线,故 A 符合题意,

BCD 不符合题意。

故选 A。

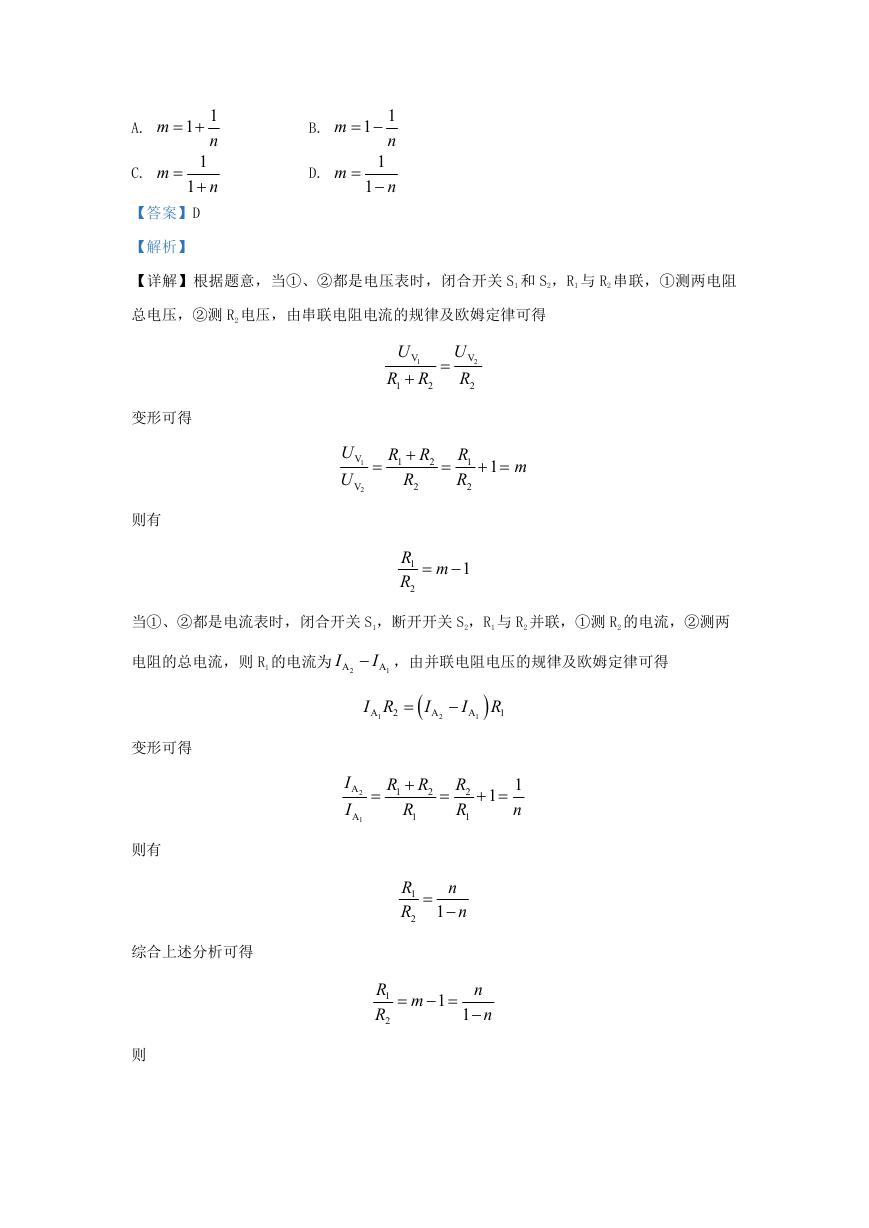

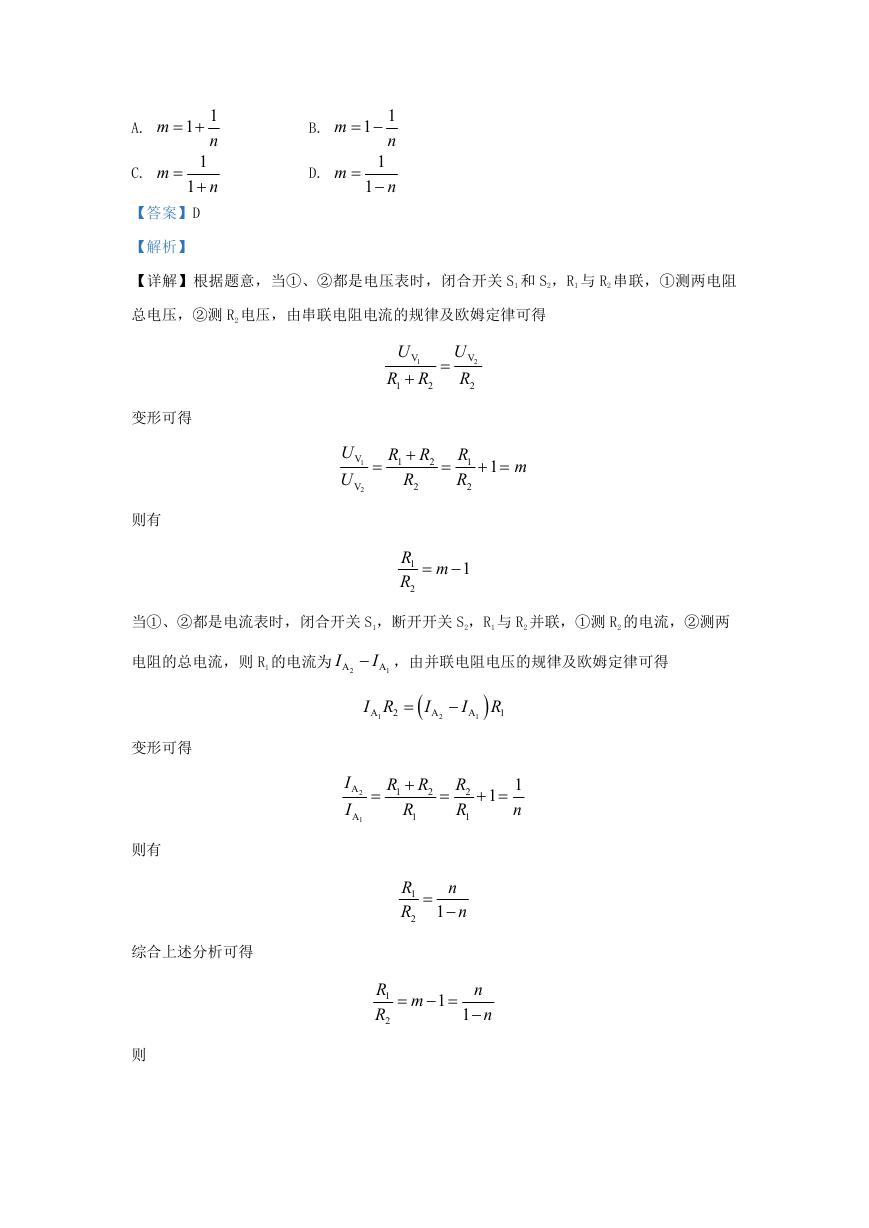

10. 在如图所示的电器中,电源电压保持不变,R1、R2 均为定值电阻。当①、②都是电压表

时,闭合开关 S1 和 S2,①表的示数与②表的示数的比值为 m;当①、②都是电流表时,闭合

开关 S1,断开开关 S2,①表的示数与②表的示数的比值为 n;下列关于 m、n 的关系说法正

确的是(

)

�

A.

11m

n

1

1

【答案】D

m

C.

n

B.

D.

11m

n

1

m

1

n

【解析】

【详解】根据题意,当①、②都是电压表时,闭合开关 S1 和 S2,R1 与 R2 串联,①测两电阻

总电压,②测 R2 电压,由串联电阻电流的规律及欧姆定律可得

变形可得

则有

U

V

1

R R

1

2

U

V

2

R

2

U

U

V

1

V

2

R R

1

2

R

2

R

1

R

2

1

m

R m

1

R

2

1

当①、②都是电流表时,闭合开关 S1,断开开关 S2,R1 与 R2 并联,①测 R2 的电流,②测两

电阻的总电流,则 R1 的电流为

I

A

2

I ,由并联电阻电压的规律及欧姆定律可得

A

1

I R

A

2

1

I

A

2

I

A

1

R

1

I

I

A

2

A

1

R R

1

2

R

1

R

2

R

1

1

1

n

R

1

R

2

n

n

1

R

1

R

2

m

1

n

n

1

变形可得

则有

综合上述分析可得

则

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc