《沉积地质学》复习整理(一)

1.压实作用

压实作用或物理成岩作用是指沉积物沉积后,在其上覆水体或沉积层的重荷下,或在构

造形变应力的作用下,发生水分排出、孔隙度降低、体积缩小的作用。在沉积物内部可发生

颗粒的滑动、转动、位移、变形、破裂,进而导致颗粒的重新排列和某些结构构造的改变。

在沉积物埋藏的早期阶段表现得比较明显。

压实作用的表现形式:

○1 颗粒接触方式:点接触、线接触、凹凸接触。○2 颗粒破裂:刚性颗粒易发生,产生微

裂隙。○3 颗粒变形:塑性颗粒易发生,形成假杂基。○4 软性颗粒弯曲:云母等。

压实(溶)受控因素:颗粒(-孔隙水)的成分、填隙物的类型、胶结物的类型和胶结速率、

地温梯度、埋藏速度、时间。

(1)内因:颗粒的成分(石英难)、粒度、形状、圆度(反,因为填积紧密孔隙度小)、分

选性(反)、粗糙度(f 影响压实作用的进程)。

(2)外因:沉积物的埋藏深度、埋藏过程、胶结类型及程度、溶解作用、异常高压。

早期快速深埋、胶结弱或溶蚀强、不存在异常高压时,有利于压实作用。

Eg:泥炭(假设厚度为 100%),在上覆沉积物的压实作用下变成褐煤(厚度 20%),变成烟煤

(厚度 10%)。

2.压溶作用:一种物理化学成岩作用。随埋藏深度的增加,碎屑颗粒接触点上所承受的

来自上覆层的压力或来自构造作用的侧向应力超过正常孔隙流体压力时(2~2.5 倍),颗粒接

触处的溶解度增高,将发生晶格的变形和溶解作用。随着颗粒所受应力的不断增加和地质时

间的推移,颗粒受压处的形态:点接触---线接触---凹凸接触(砾石中的砾岩)---缝合接触(砂岩

中的石英颗粒)。

3.白云岩化作用

白云岩的成因问题多年来一直是沉积学争论的重大问题之一。古代地层中所见的白云岩

大多具有交代的证据,它们是经白云石化作用所形成的。白云石化作用的机制很复杂,并不

是一种机理所能概括,学者们提出了许多白云岩化作用的机理来解释白云岩的成因。

亚当斯等(1960)在研究美国二叠纪白云岩的成因时,提出了蒸发泻湖渗透回流作用形

成交代白云岩的假说。后来迪菲耶斯等(1965)在研究加勒比海的博内尔岛的现代白云石形成

时,也证实存在这种作用。亚当斯和罗德斯(1960)等所提出的蒸发泻湖渗透回流作用机制是:

在蒸发强烈的海洋地区,堡礁或沙堤所阻挡的近岸泻湖,与外海海水交流不能正常进行,在

强烈的蒸发作用下,使间歇性进入泻湖的海水盐度不断增高。向岸方向盐度更高。当盐度达

到 72‰时,除 CaCO3 以文石和高镁方解石方式沉淀外,开始出现石膏沉积,向岸越近其蒸

发作用越强烈。当盐度达到 199‰,沉积物中大量出现石膏并逐渐出现石盐。大量过盐水中

的 Ca 被沉淀。大大提高了海水中 Mg 含量。这种重卤水沉降到泻湖底部并顺着泻湖向海洋

方向平缓的斜坡流动,当遇到堡礁或沙堤和附近的沉积物时,由于沉积物的孔隙中饱含正常

盐度海水,因浓度差使高盐度高密度的重卤水向含低盐度和低密度的正常海水沉积物中渗

透,并向海洋方向回流。在流经疏松的钙质沉积物和礁体时,Mg 进入沉积物的 CaCO3 晶格

中,逐渐形成白云石。

4.胶结作用:从孔隙溶液中沉淀出的矿物质(胶结物)将松散的沉积物固结起来形成岩石

的作用。是沉积物转变成沉积岩的重要作用,也是使沉积层中孔隙度和渗透率降低的主因之

�

一。可发生在成岩作用的各个时期。

5.沉积地质学及其研究意义

(1)沉积地质学所要研究的, 并不是一组地层的沉积学特征, 而是地壳某一个地段的沉

积环境、沉积作用及其物质表现在时间和空间上的变化, 包括性质、规模和速率的变化, 进

而探讨这种变化的原因和驱动力。

(2)它是沉积岩石学和/或沉积学与地层学以及构造学、矿物学、地球化学、地震学、

地理学、气候学等广泛、深层次交叉的结果。但它的主体还是沉积学以及沉积作用在时空上

的演变。

(3)因此, 应当把它看作是沉积学的新发展, 是沉积学和地层学在新的形势要求下和更

高层次上的交叉, 是沉积地球科学发展的一个新阶段。

(4)沉积岩或沉积盆地是数十亿年地球环境和生物演化信息的重要载体,是化石能源

及其它多种矿产最重要的赋存场所。不仅如此,当今地球表面 90%以上的面积为巨厚的沉积

岩与沉积物覆盖,沉积作用还是地球上与人类生活息息相关,并能为人类目睹和身历其境的

为数不多的地质过程。因此,学习和研究沉积地质学不仅对于认识地球和发展地球(系统)

科学具有重要的理论意义,而且在资源、能源、环境探测和开发治理方面具有巨大的应用潜

力。

6.沉积地质学的发展阶段

(1)奠基 19 世纪末~20 世纪 50 年代

19 世纪末,Sorby 率先将显微镜用于沉积岩的鉴定开创了沉积岩石学研究的历史纪元。

20 世纪初期,石油勘探和开发都要和沉积岩打交道。人们对沉积岩有关信息的期望越

来越高。之后,沉积岩的研究方法、基本理论逐渐成熟,研究队伍也逐渐形成壮大。

20 世纪 30 年代~50 年代,沉积岩石学发展鼎盛时期。出现了一批重要论著。

代表性事件:

○1 出版物:《沉积岩石学》《沉积岩石学导论》

○2 沉积相:由 1838 年瑞士学者 Gressly 提出:每一个地层单位在水平方向上都有岩石

成分和古生物特征的显著变化。这种变化均为一定的和不变的规律所支配。这种岩石的和古

生物的特征统称为“相”。 相的研究在逻辑上势必导向沉积环境的恢复和重建。为此, 区

域岩相古地理研究和岩相古地理编图很快发展起来。

○3 古地理图

从理论上说,古地理的概念是瞬时的。但在实际上,要找到一个瞬时的区域性等时面,

不仅在过去是不可能的,即使在现在和将来也是不可能的。因此,实践中都是选择一个地层

单位来进行编图。所选的时段间隔越小,精度越高,工作难度也就越大。

因此,这种图既是动态的, 又是静态的。

从多幅古地理图了解一个地区的时间演化,是动态的;从一幅图了解某一时间的古地理

分布,是静态的。因此,古地理研究是认识地质历史的十分成功和有效的手段。

(2)革命性发展 20 世纪 50 年代~70 年代

对现代沉积作用的研究日益迫切。

代表性事件:

○1 水槽实验:通过水槽实验研究“交错层理- 底形类型与规模-水流速度与水流性质”

之间的相互关系,取得重大突破,为定量沉积学研究奠定了基础。

○2 浊流:最早由 Daly 提出,之后 Kuenen 与 Migliorini 合作,证实了递变层理的浊流成

因,并确认浊流是一种深海地质作用。由此为复理石的形成机制找到了合理的解释和现代实

�

例。

○3 石灰岩结构 沉积岩石学一直把沉积岩按其搬运和沉积方式分为碎屑岩、黏土岩和

化学- 生物化学岩三类。1959 年, Folk 提出了石灰岩的结构成因分类。揭示了碳酸盐岩与陆

源碎屑岩在形成过程和形成机制方面的同一性。这是沉积学理论体系的一次意义深远的革

命。

○4 相模式:20 世纪 60 年代相模式的出现使比较沉积学的认识论发生了一次意义深远

的质的飞跃。

早在 1894 年, 就有学者提出, 在没有沉积间断的情况下, 相的纵向序列也就是其横向

环境序列的反映。也就是说, 只有在横向上相依的相, 才能形成纵向的叠置关系而不出现间

断。这是自然界连续性和有序性的物质表现,即众所周知的“Walther 相律”。相的序列关

系是不能改变的, 完全可以作为一种判别河流相的比较标准。这就是人们常说的“相模式”。

相模式反映的都是必要组分。

○5 沉积体系:一个沉积体系是由不整合或相的间断面限定的一个沉积地质体。即使它有

自己的确定的横向环境序列和纵向产物序列, 但相邻的沉积体系之间, 却没有相序上的必然

联系。

例如, 一个三角洲沉积体由前三角洲、三角洲前积层和三角洲顶积层三部分组成。当三

角洲向前进积时,三角洲沉积可以覆盖在滨海或浅海之上。因此, 三角洲沉积虽然经常与浅海

沉积共生, 二者却并不属于同一个沉积体系。

○6 事件沉积:

是 20 世纪 70 年代以来沉积学发展另一令人瞩目的成就。

起因:白垩纪末期事件的提出, 再一次点燃了地学界论争的烽烟。它使地球科学家不得

不承认, 在较短时间内以极快速度发生的事件地质作用, 同人们常见的均变地质作用一样,

具有极其重要的地质意义, 都在地质历史演化的过程中发挥过重要作用。事件沉积学向统治

地球科学一百多年的“均变论”发出了挑战, 并导致了“新灾变论”的诞生。

20 世纪 60-70 年代, 是一个地球科学界解放思想、刻意创新的时代。于是白垩纪- 第三

纪界线生物灭绝事件又被重新提起, 成为事件地质作用的范例。

那种在极短时间内以极快速度发生的地质作用就是事件(event 或 episode) , 由事件本身

或其衍生作用所形成的沉积物就是事件沉积物, 如火山沉积物、风暴沉积物、浊流沉积物、

洪水沉积物、地震沉积物等。也有许多事件表现为沉积记录的间断, 如硬底和冲刷面。

除了白垩纪末期事件及其他界线事件外, 地中海干化、中白垩世大西洋缺氧事件、冰期

- 间冰期交替事件等, 都是重要的地质事件。

(3)沉积地质学的奠基发展 20 世纪 70 年代~今

沉积地质学的诞生——离开时间坐标去认识沉积物的运动规律是不可能的,要将沉积过

程纳入到时间框架内加以重新研究。

主要事件:

○1 60 年代后期,板块构造理论诞生,使沉积建造理论受到冲击。按照板块构造理论, 所

谓地槽沉积, 并不是原地的沉积物堆积体, 而是在活动边缘由于板块碰撞而造成的异地混杂

岩带。沉积作用与构造运动的关系必须用新的理论重新加以审视。这对沉积地质学的发展无

疑具有十分重要的意义。

○2 盆地分析理论的提出及其在油气勘探及资源评价中的应用。

沉积学的发展、板块构造理论的出现、沉积体系的提出、地震地层学和层序地层学的发

展、年代地层学的发展以及计算机模拟技术的成熟,为盆地分析奠定了理论和方法学基础。

(4)目前,环境问题、全球变化、化石能源及矿产需求是当今大地学中最为活跃的分

支之一。

�

2011 IAS Meeting 指出,学科研究四个方面热点领域:

微生物作用和沉积成岩;

深海与陆缘沉积过程及产物;

沉积记录与重大地质环境演化;

陆地环境变化的地史记录。

7.沉积学:沉积学的研究内容与沉积岩石学有许多共性,但其主要任务是利用物理学、

化学、生物学和数学的原理,研究沉积物搬运和堆积过程,为解释沉积岩的成因提供基础。

8.浊流:是一种在水体底部形成的高速紊流状态的混浊流体,是水和大量呈自悬浮的沉

积物质混合成的一种密度流,也是一种由重力作用推动成涌浪状前进的重力流。

9. 盆地分析:与地层学、构造地质学相结合, 利用地球物理等先进手段, 在时空四维格

架内研究盆地的演化历史和油气生成、运移、聚集和保存的规律。这就是盆地分析。

10.沉积物形成的主控因素与时空观

(1)物理、化学、生物作用

(2)风化-剥蚀、搬运、沉积环境

(3)构造、地理、气候

(4)气候、构造、海平面和/或基准面变化

(5)物源供给、构造、气候(基准面可容空间 accommodation 变化)

Eg:○1 大地构造运动是沉积作用最重要的外部控制因素(升降与风化); ○2 构造活动区,

包含垂向和横向构造运动; ○3 构造稳定区,多垂向构造运动。

大地构造环境对沉积岩的形成及其以后的变化有多方面的制约。例如在陆内造山带形成

山前粗碎屑砾岩层序;在陆内断陷盆地、洼地和山前拗陷盆地,可形成湖泊、干盐湖或湖沼

沉积;在稳定大陆块或克拉通之上的陆表海内,常形成厚度不大的砂质岩或碳酸盐岩组合;

在大陆与火山岛弧之间或弧后海沟一带,可形成厚度很大而且包含火山岩和火山碎屑岩的韵

律层状沉积岩;在大陆架到深海的斜坡带形成滑塌堆积岩或混杂岩等。古气候对沉积岩的形

成的影响在陆地范围内非常明显。

Eg:全球海平面变化:○1 海平面变化具有周期性,变化规模不同 ○2 海平面变化对滨岸地

区影响明显 ○3 海平面上升,易形成碳酸盐岩 ○4 海平面下降,易沉积碎屑岩。

Eg:气候:○1 气候影响温度和降雨量;○2 气候影响沉积物类型; ○3 气候变化的周期性;

○4 气候存在明显分带性;○5 气候影响造山运动

在干旱古气候条件下,形成大面积的陆相红色粗细碎屑岩,这是由于沉积物中的氧化铁

常氧化为三氧化二铁。潮湿气候条件下,有机质丰富,进入沉积物中使沉积岩颜色成为暗灰

或黑色。盐类在炎热干旱气候形成,煤炭在温暖潮湿气候聚集,都说明古气候对沉积岩形成

是有制约作用的。生物在地质历史时期的进化,繁盛或衰亡对沉积岩的形成有明显影响,元

古宙时期还未出现大量的海生动物群,因此,世界各地的中、晚元古代地层都包含大量叠层

石藻灰岩,据认为在显生宙以后大量海生动物出现并以食藻为生,因而叠层石灰岩大为减少。

在石炭纪,全球性的植物繁茂,形成了大量煤炭层。

Eg:沉积物供给:○1 沉积物供给变化影响沉积水深和环境 ○2 沉积速率影响沉积类型 ○3

沉积供源特点不同(点、线物源) ○4 沉积物粒度影响沉积物的分布面积。

Eg: 古水动力条件对沉积岩的形成的影响表现为不同的水流条件形成不同的沉积或造

成不同的结构构造。山前和河流的水流主要是由高处流向低处的定向水流,常形成分选差的、

�

具单向交错层理的洪积和冲积沉积。在滨海带,潮汐带主要是往复流动的双向水流,常形成

分选好的、具鱼骨状交错层理的滨海和潮汐沉积。在海洋中还有风暴流、浊流等深流造成碎

屑岩的结构、构造和造岩成分的差异。此外,有些沉积岩形成后还受到地下潜水流的影响,

使石灰岩发生白云岩化和硅化等次生变化。此外,冰川和风也可搬运碎屑物,在特定条件下,

形成冰碛岩和风成岩。

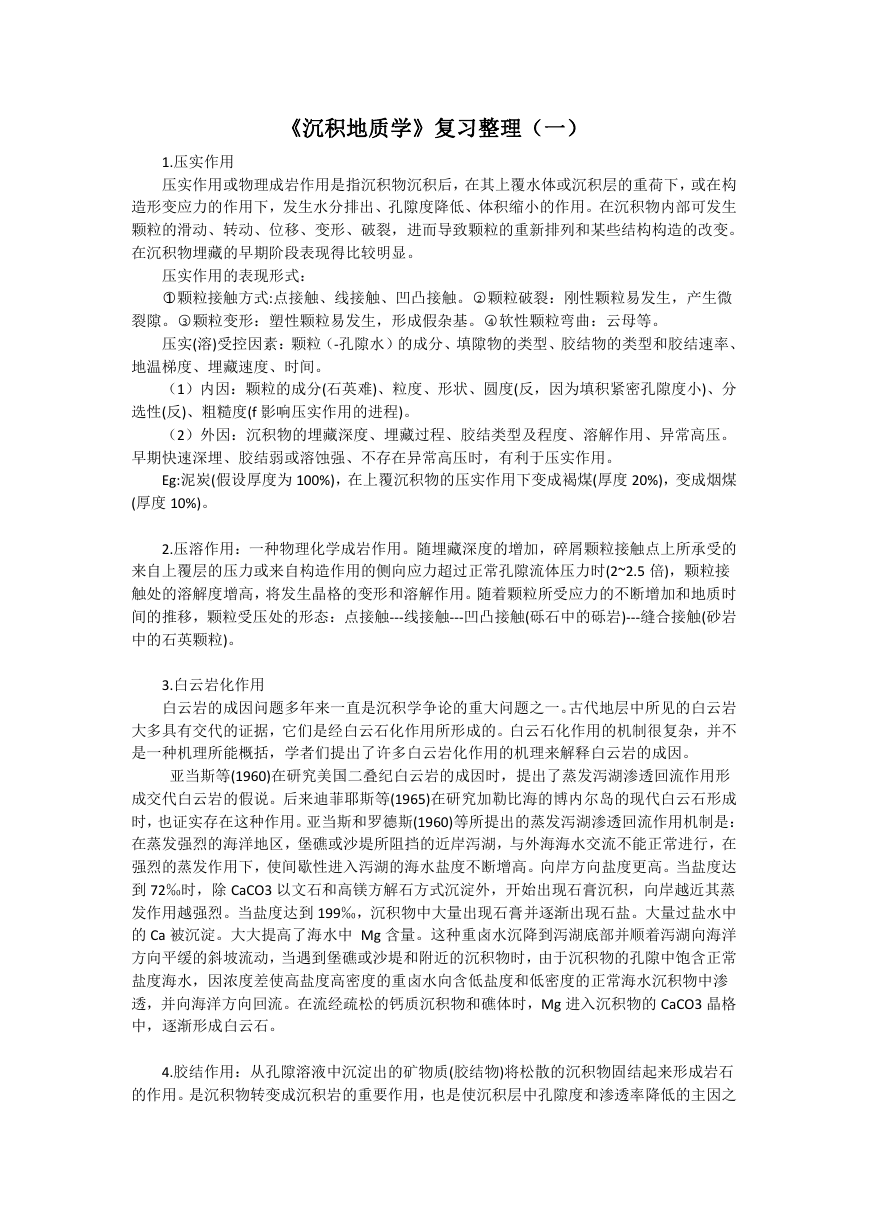

11.沉积岩成岩演化的主控因素

(1)温度、时间、压力、流体活动

(2)沉积基础:岩矿-化学体系、沉积(层序)格架

(3)盆地域、层序域、亚层序域、层内域这几种尺度

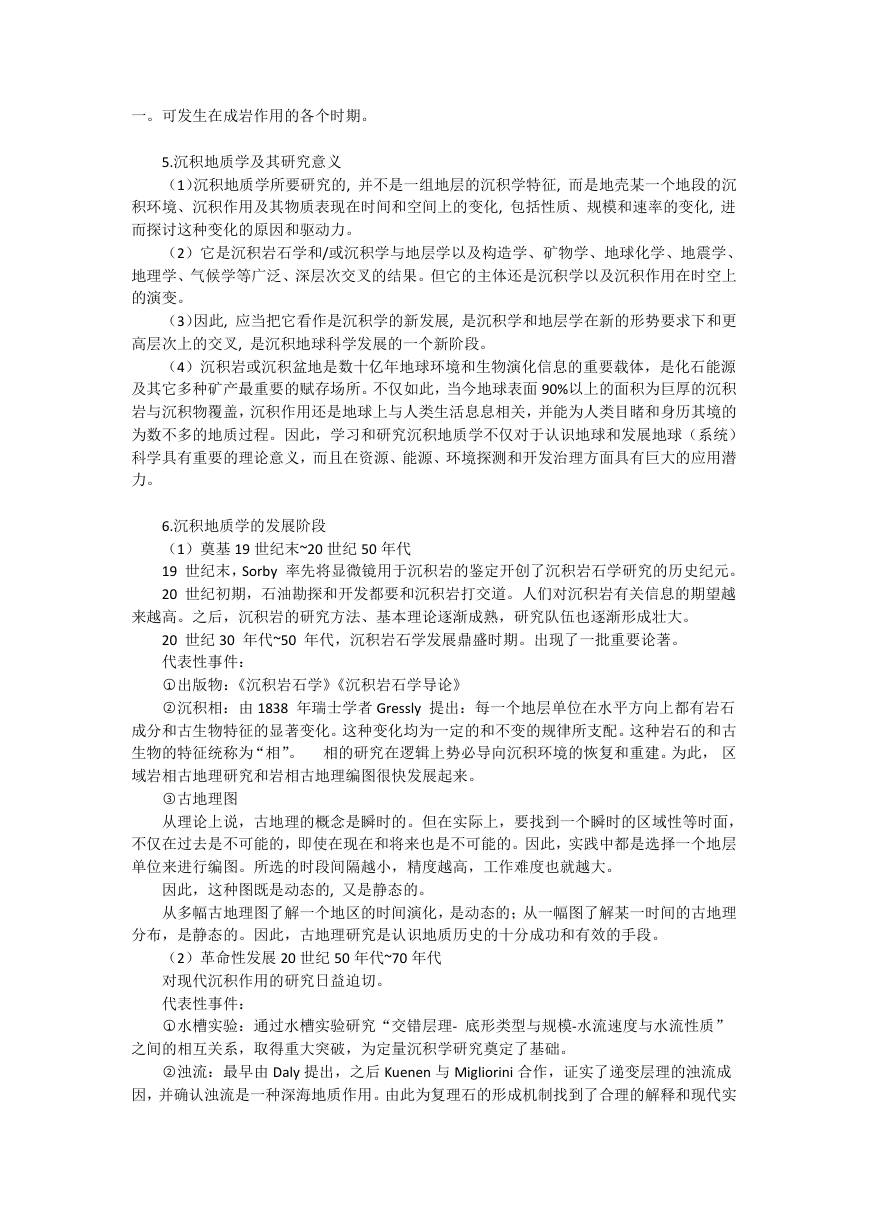

12.物理风化:岩石主要发生机械破碎,而化学成分不改变的风化作用。包括剥离作用、

冰劈作用、结晶撑裂。

13.化学风化:在氧、水和溶于水中的各种酸性物质的作用下,母岩遭受氧化、水解、

溶滤等化学变化,使其分解而产生新矿物的过程。主要有氧化作用、碳酸化作用、水的作用。

14.生物风化作用:包括机械作用、化学作用、生物化学作用。

12.沉积岩的形成过程:风化(物理、化学)、崩解(重力作用)、剥蚀(推移,溶解,风/水/

冰等的剥蚀)、搬运、沉积。

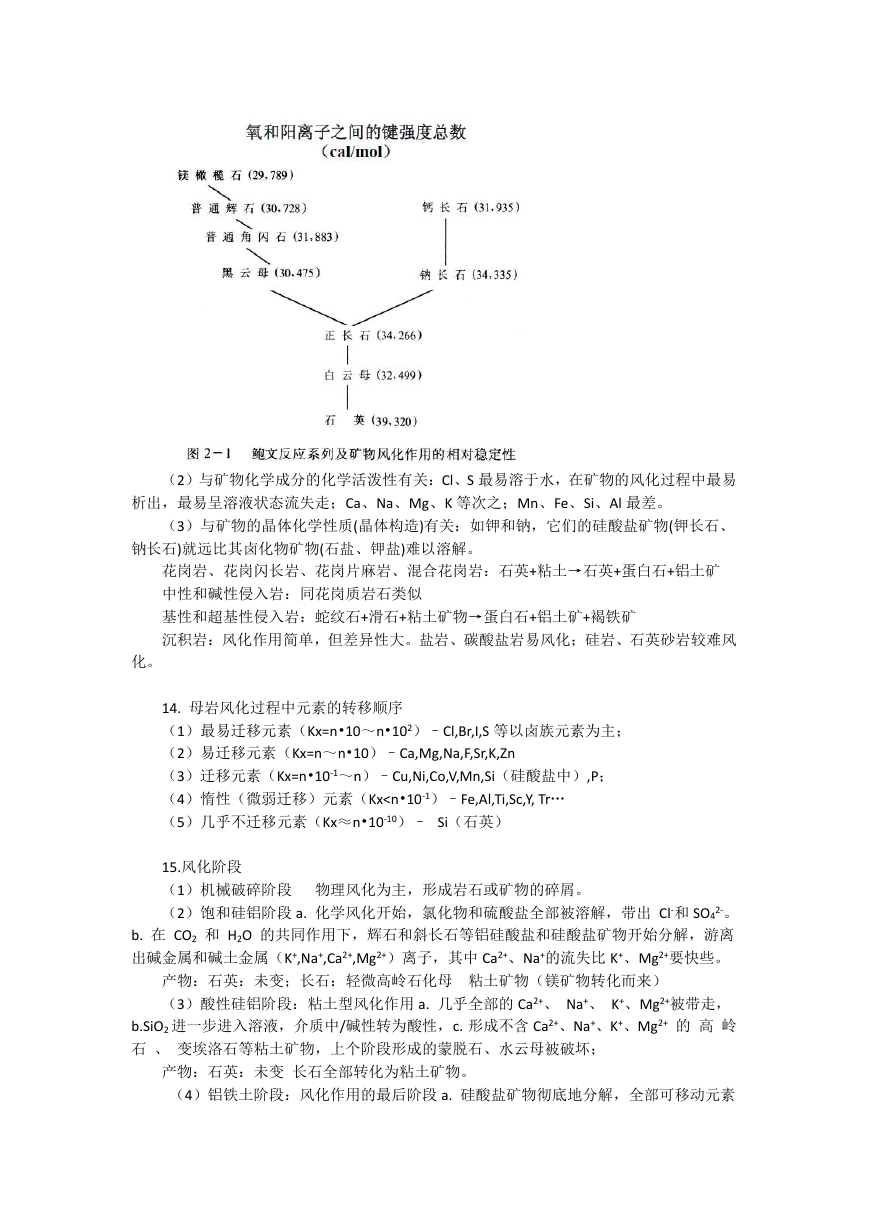

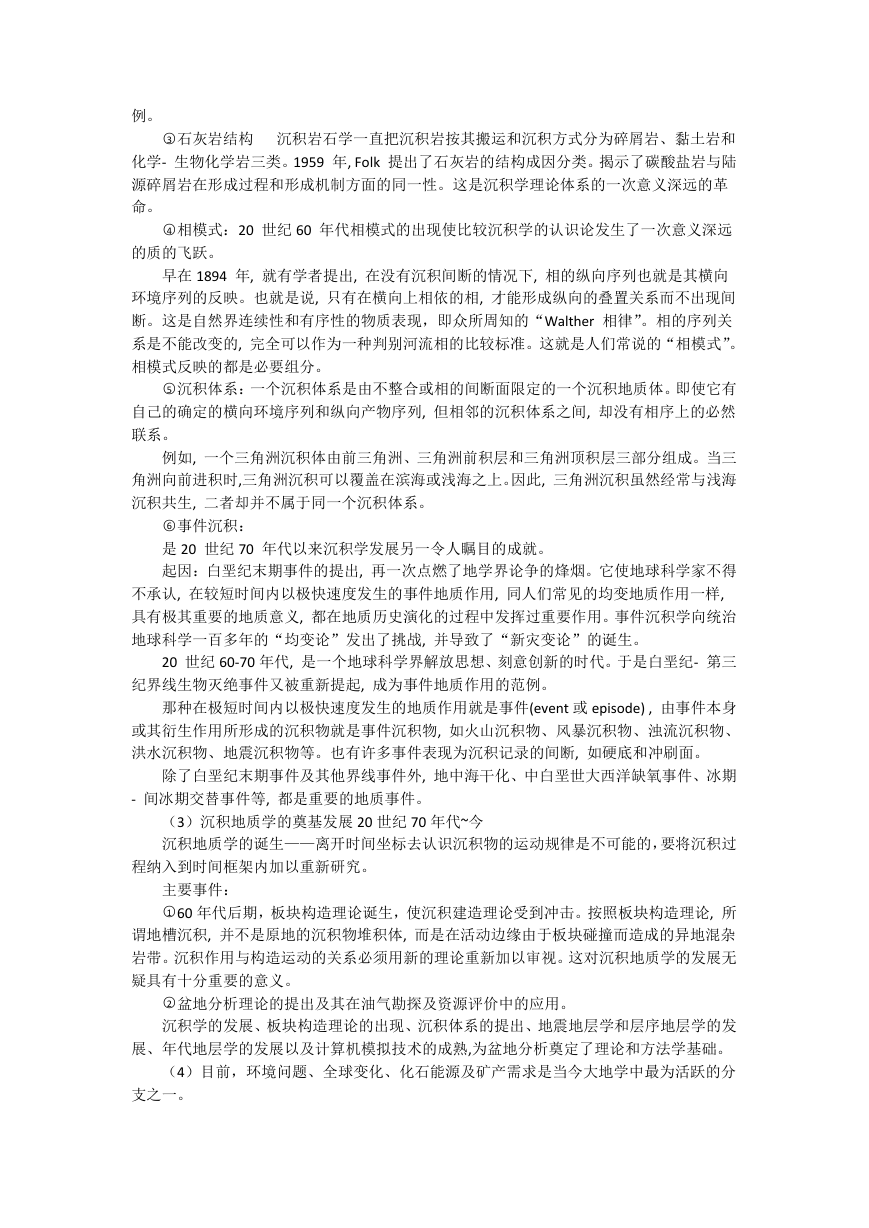

13.为什么造岩矿物风化稳定性差别这么大?

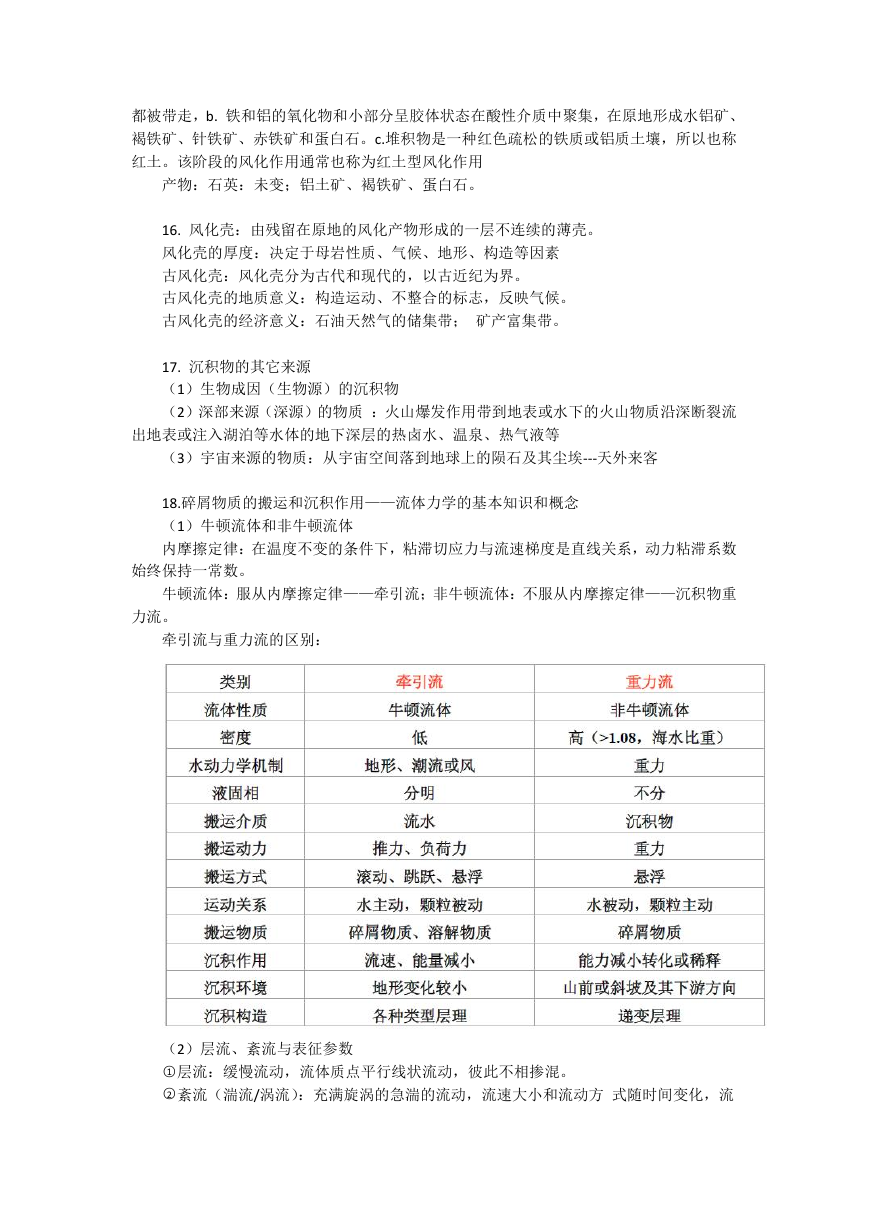

(1)与矿物的结晶温度有关:如在岩浆岩的主要造岩矿物中,橄榄石的结晶温度最高,

风化稳定性最低。辉石、角闪石、黑云母结晶温度依次降低,风化稳定性却依次增高。如图

所示

�

(2)与矿物化学成分的化学活泼性有关:Cl、S 最易溶于水,在矿物的风化过程中最易

析出,最易呈溶液状态流失走;Ca、Na、Mg、K 等次之;Mn、Fe、Si、Al 最差。

(3)与矿物的晶体化学性质(晶体构造)有关:如钾和钠,它们的硅酸盐矿物(钾长石、

钠长石)就远比其卤化物矿物(石盐、钾盐)难以溶解。

花岗岩、花岗闪长岩、花岗片麻岩、混合花岗岩:石英+粘土→石英+蛋白石+铝土矿

中性和碱性侵入岩:同花岗质岩石类似

基性和超基性侵入岩:蛇纹石+滑石+粘土矿物→蛋白石+铝土矿+褐铁矿

沉积岩:风化作用简单,但差异性大。盐岩、碳酸盐岩易风化;硅岩、石英砂岩较难风

化。

14. 母岩风化过程中元素的转移顺序

(1)最易迁移元素(Kx=n•10~n•102)–Cl,Br,I,S 等以卤族元素为主;

(2)易迁移元素(Kx=n~n•10)–Ca,Mg,Na,F,Sr,K,Zn

(3)迁移元素(Kx=n•10-1~n)–Cu,Ni,Co,V,Mn,Si(硅酸盐中),P;

(4)惰性(微弱迁移)元素(Kx

都被带走,b. 铁和铝的氧化物和小部分呈胶体状态在酸性介质中聚集,在原地形成水铝矿、

褐铁矿、针铁矿、赤铁矿和蛋白石。c.堆积物是一种红色疏松的铁质或铝质土壤,所以也称

红土。该阶段的风化作用通常也称为红土型风化作用

产物:石英:未变;铝土矿、褐铁矿、蛋白石。

16. 风化壳:由残留在原地的风化产物形成的一层不连续的薄壳。

风化壳的厚度:决定于母岩性质、气候、地形、构造等因素

古风化壳:风化壳分为古代和现代的,以古近纪为界。

古风化壳的地质意义:构造运动、不整合的标志,反映气候。

古风化壳的经济意义:石油天然气的储集带; 矿产富集带。

17. 沉积物的其它来源

(1)生物成因(生物源)的沉积物

(2)深部来源(深源)的物质 :火山爆发作用带到地表或水下的火山物质沿深断裂流

出地表或注入湖泊等水体的地下深层的热卤水、温泉、热气液等

(3)宇宙来源的物质:从宇宙空间落到地球上的陨石及其尘埃---天外来客

18.碎屑物质的搬运和沉积作用——流体力学的基本知识和概念

(1)牛顿流体和非牛顿流体

内摩擦定律:在温度不变的条件下,粘滞切应力与流速梯度是直线关系,动力粘滞系数

始终保持一常数。

牛顿流体:服从内摩擦定律——牵引流;非牛顿流体:不服从内摩擦定律——沉积物重

力流。

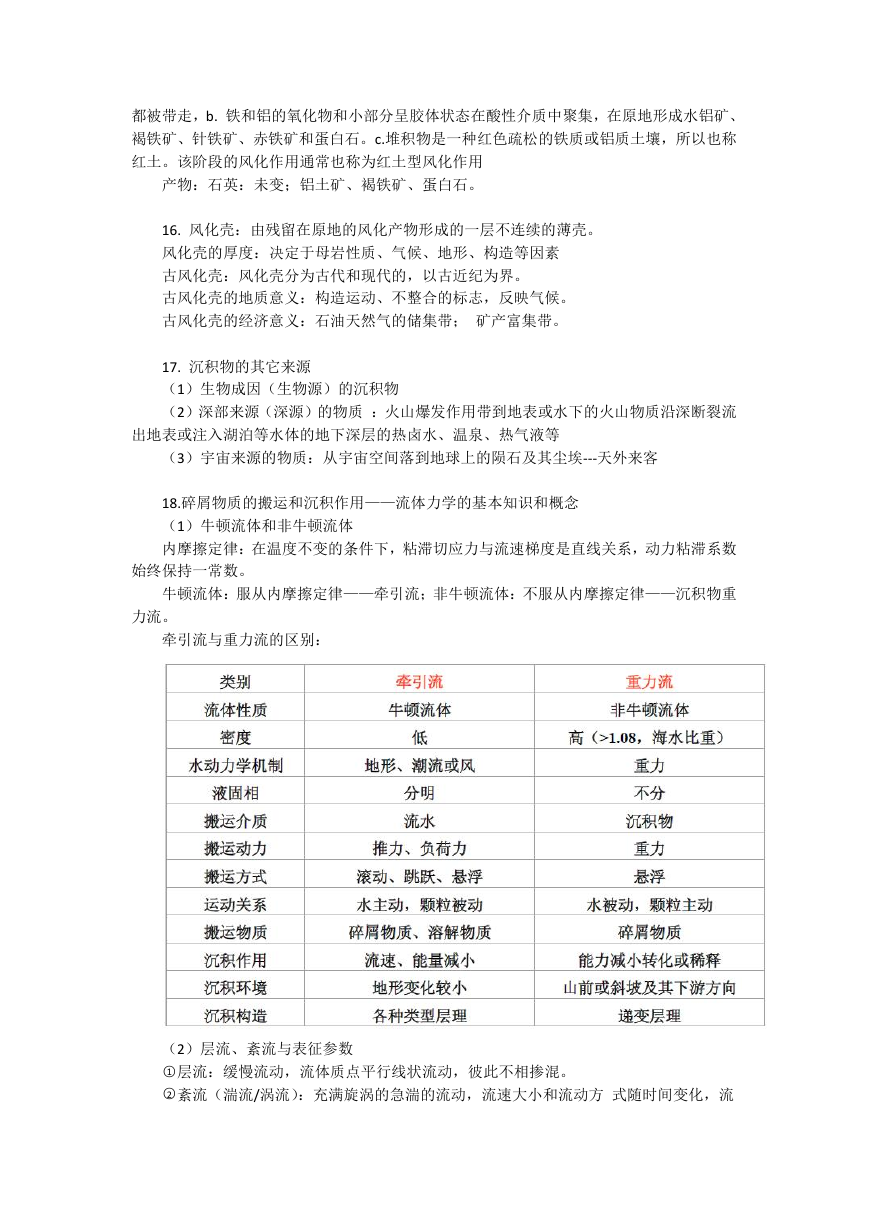

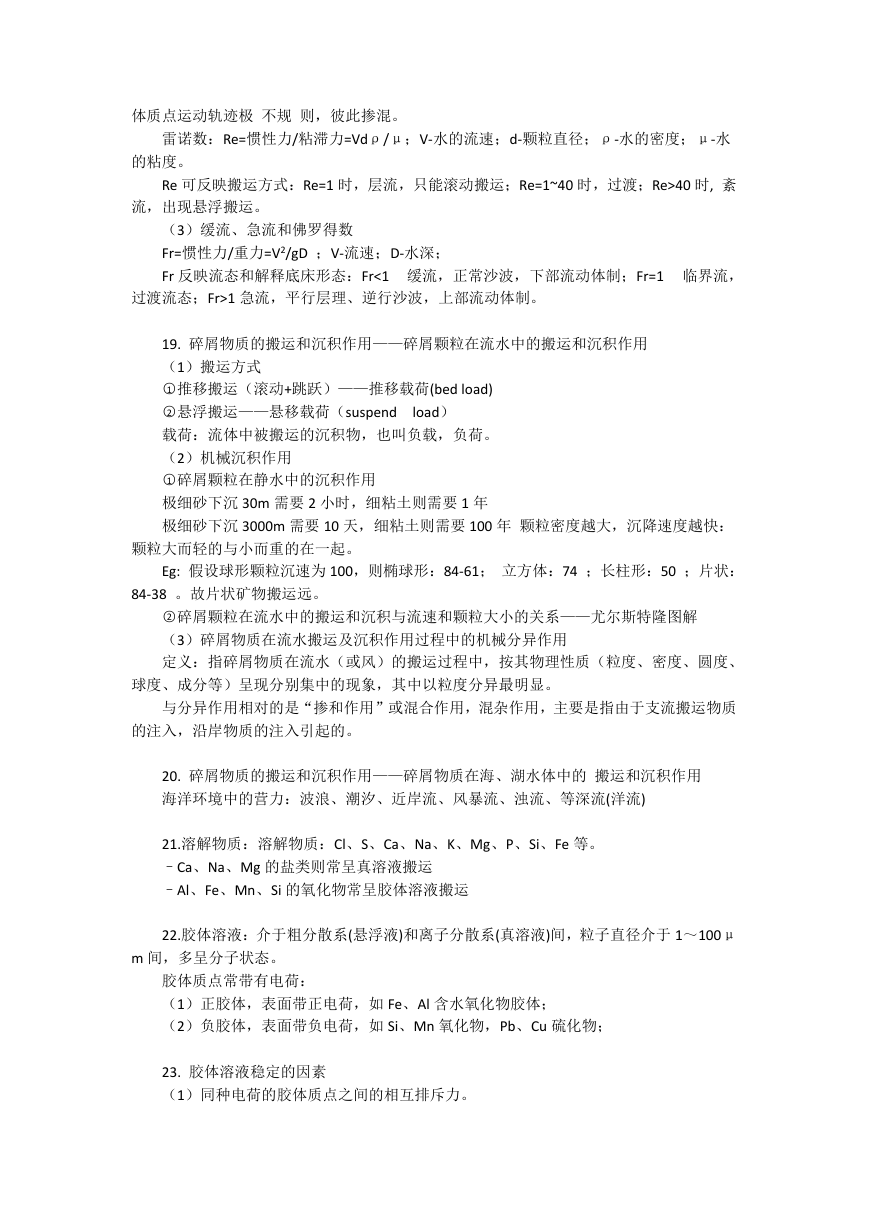

牵引流与重力流的区别:

(2)层流、紊流与表征参数

○1 层流:缓慢流动,流体质点平行线状流动,彼此不相掺混。

○2 紊流(湍流/涡流):充满旋涡的急湍的流动,流速大小和流动方 式随时间变化,流

�

体质点运动轨迹极 不规 则,彼此掺混。

雷诺数:Re=惯性力/粘滞力=Vdρ/μ;V-水的流速;d-颗粒直径;ρ-水的密度;μ-水

的粘度。

Re 可反映搬运方式:Re=1 时,层流,只能滚动搬运;Re=1~40 时,过渡;Re>40 时, 紊

流,出现悬浮搬运。

(3)缓流、急流和佛罗得数

Fr=惯性力/重力=V2/gD ;V-流速;D-水深;

Fr 反映流态和解释底床形态:Fr<1 缓流,正常沙波,下部流动体制;Fr=1 临界流,

过渡流态;Fr>1 急流,平行层理、逆行沙波,上部流动体制。

19. 碎屑物质的搬运和沉积作用——碎屑颗粒在流水中的搬运和沉积作用

(1)搬运方式

○1 推移搬运(滚动+跳跃)——推移载荷(bed load)

○2 悬浮搬运——悬移载荷(suspend load)

载荷:流体中被搬运的沉积物,也叫负载,负荷。

(2)机械沉积作用

○1 碎屑颗粒在静水中的沉积作用

极细砂下沉 30m 需要 2 小时,细粘土则需要 1 年

极细砂下沉 3000m 需要 10 天,细粘土则需要 100 年 颗粒密度越大,沉降速度越快:

颗粒大而轻的与小而重的在一起。

Eg: 假设球形颗粒沉速为 100,则椭球形:84-61; 立方体:74 ;长柱形:50 ;片状:

84-38 。故片状矿物搬运远。

○2 碎屑颗粒在流水中的搬运和沉积与流速和颗粒大小的关系——尤尔斯特隆图解

(3)碎屑物质在流水搬运及沉积作用过程中的机械分异作用

定义:指碎屑物质在流水(或风)的搬运过程中,按其物理性质(粒度、密度、圆度、

球度、成分等)呈现分别集中的现象,其中以粒度分异最明显。

与分异作用相对的是“掺和作用”或混合作用,混杂作用,主要是指由于支流搬运物质

的注入,沿岸物质的注入引起的。

20. 碎屑物质的搬运和沉积作用——碎屑物质在海、湖水体中的 搬运和沉积作用

海洋环境中的营力:波浪、潮汐、近岸流、风暴流、浊流、等深流(洋流)

21.溶解物质:溶解物质:Cl、S、Ca、Na、K、Mg、P、Si、Fe 等。

–Ca、Na、Mg 的盐类则常呈真溶液搬运

–Al、Fe、Mn、Si 的氧化物常呈胶体溶液搬运

22.胶体溶液:介于粗分散系(悬浮液)和离子分散系(真溶液)间,粒子直径介于 1~100μ

m 间,多呈分子状态。

胶体质点常带有电荷:

(1)正胶体,表面带正电荷,如 Fe、Al 含水氧化物胶体;

(2)负胶体,表面带负电荷,如 Si、Mn 氧化物,Pb、Cu 硫化物;

23. 胶体溶液稳定的因素

(1)同种电荷的胶体质点之间的相互排斥力。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc