2017 四川内江中考语文真题及答案

本试卷分为 A 卷和 B 卷两部分,A 卷第 1 至 4 页,满分 100 分;B 卷第 4 至 8 页,满分

60。全卷满分 160 分,考试时间 150 分钟。

注意事项:

1.答题前请仔细阅读答题卡上的注意事项。

2.所有试题的答案必须按题号填写在答题卡相应的位置上,在试卷上、草稿纸上答题无

效。

3.考试结束后,监考人员将试卷和答题卡一并收回。

一、基础知识及运用(每小题 3 分,共 15 分)

1.下列词语中,加点字的注音完全正确的一项是

A 卷(100 分)

A.澎湃.(bài)

B.憔.悴(qiáo)

C.炽.痛(chì)

D.吊唁.(yàn)

镂.空(lòu)

瞥.见(piē)

阔绰.(chuò)

酝酿.(niàng)

波光粼.粼(lín)

销声匿.迹(nì)

如法炮.制(pào)

叱咤.风云(chà)

相形见绌.(chù)

强聒.不舍(guō)

鳞次栉.比(jié)

戛.然而止(jiá)

2.下列词语书写完全正确的一项是

A.云翳

B.归咎

C.真缔

D.犀利

馈赠

匍匐

阴霾

和煦

3.下列句子中,加点成语使用不当..的一项是

姗姗来迟

妙手回春

沧海桑田

味同嚼蜡

锋芒必露

通霄达旦

豁然贯通

浩瀚无垠

A.“感动中国”2016 年度人物王峰面对 1000℃的烈焰,义无反顾....三入火海,用生命助

人火

海逃生——高贵的灵魂浴火涅槃,在人们的心中永生。

B.两会期间,在北京参会的人大代表和政协委员纷纷表示,我们要做雷锋精神的种子,

让雷锋精神在全社会蔚然成风....。

C.电视剧《人民的名义》开播后,迅速赢得了各阶层观众空前绝后....的喜爱,其收视率和

点击率都占据各大排行榜首位。

D.全民阅读的本质是培养国民尊重知识、终身学习的文化自觉性,实现它需要长时间的

“浸润”,不可能立竿见影....。

4.下列句子没有语病的一项是

A.通过“践行十爱,德耀甜城”这项主题活动的开展,让更多的人在工作和生活中传递

正能量,弘扬社会正气。

B.具有完全自主知识产权的国产大型客机 C919 首飞成功,证明中国在高端装备制造业

方面具备自主研发的能力和实力是不言而喻的。

C.内江市非物质文化遗产保护中心副主任曹永胜为全校师生作了关于“非遗”的知识讲

座,大家认识到保护和发掘“非遗”的重要性。

D.“一带一路”国际合作高峰论坛 2017 年 5 月 14 日在北京举行,这是中国倡议“一带

�

一路”以来就此主办的规格最高的国际性会议。

5.下列句子表述有误..的一项是

A.《朝花夕拾》是鲁迅回忆童年、少年和青年时代生活的唯一一本散文集,其中出现的

人物有长妈妈(保姆)、藤野先生(恩师)、杨二嫂(邻居)等。

B.我国古代文人的作品集名称内涵丰富,各具特点,通常的命名方式有字、号、地名、

书室名、官职等。如《东坡乐府笺》《聊斋志异》《王右丞集笺注》就分别用了号、书

室名、官职来命名。

C.《格列佛游记》是英国作家乔纳森•斯威夫特的一部游记体讽刺小说,作者用丰富的

想象创造了一个荒诞而离奇的故事,对当时的社会现实进行了辛辣的讽刺。

D.“表”是中国古代臣子向帝王上书陈情言事的一种特殊文体,“动之以情”是这种文

体的一个基本特征。如《出师表》以恳切的言辞,表达了诸葛亮对先帝知遇之恩的感

激和北定中原的决心。

二、文言文阅读及诗文积累(21 分)

(一)阅读《曹刿论战》一文,完成第 6—9 题。(13 分)

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:

“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分

人。”对曰:“小惠未徧.,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信

未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱.,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。

战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。

公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓.作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故

克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡.,故逐之。”

6.下列句子中,对加点词解释不正确...的一项是(3 分)

A.小惠未徧.(通“遍”,遍及,普遍)

C.一鼓.作气(击鼓)

B.小大之狱.(案件)

D.望其旗靡.(萎靡)

7.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是(3 分)

A.必以.分人

B.战于.长勺

C.登轼而.望之

D.吾视其.辙乱

以是人多以.书假余

皆以美于.徐公

予独爱莲之出淤泥而.不染

安陵君其.许寡人

8.下列对文章内容的理解不正确...的一项是(3 分)

A.本文语言简练生动。“公将战”“公将鼓”“公将驰”中的“将”字传神地刻画了鲁庄

公急躁冒进、驽钝鄙陋的形象。

B.本文记录了曹刿关于战争的论述。他强调政治上取信于民,军事上把握战机详察敌

情,是以弱胜强的关键。

C.本文剪裁详略得当。文章详尽地叙述了交战双方的对峙与交锋,而对于曹刿在战前、

战中、战后的表现则写得比较简略。

D.作者善于用衬托手法刻画人物。如写乡人的劝阻,就衬托出曹刿抗敌御侮的责任感

和爱国热情。

9.翻译下列句子。(4 分)

⑴忠之属也。可以一战。

⑵彼竭我盈,故克之。

�

(二)古诗文积累(8 分)

10.用课文原句填空。(8 分)

,江春入旧年。(王湾《次北固山下》)

。(岑参《逢入京使》)

。(陆游《十一月四日风雨大作》)

⑴

⑵马上相逢无纸笔,

⑶僵卧孤村不自哀,

⑷

⑸

⑹

⑺宋代词人王观在《卜算子·送鲍浩然之浙东》中既描绘山水之貌,又暗示了离别之情

,处江湖之远则忧其君。(范仲淹《岳阳楼记》)

,叶底黄鹂一两声,日长飞絮轻。(晏殊《破阵子》)

,一览众山小。(杜甫《望岳》)

的句子是:

,

。

三、现代文阅读(14分)

阅读丁肇中《应有格物致知精神》选段,回答第11-14题。(14分)

①但是传统的中国教育并不重视真正的格物和致知。这可能是因为传统教育的目的并不

是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度。《大学》本身就说,格物致知的目的,是使

人能达到诚意、正心、修身、齐家、治国的田地,从而追求儒家的最高理想——平天下。因

为这样,格物致知的真正意义便被埋没了。

②大家都知道明朝的大哲学家王阳明,他的思想可以代表传统儒家对实验的态度。有一

天,王阳明依照《大学》的指示,先从“格物”做起。他决定要“格”院子里的竹子。于是

他搬了一条凳子坐在院子里,面对着竹子硬想了七天,结果因为头痛而宣告失败。这位先生

明明是把探察外界误认为探讨自己。

③王阳明的观点,在当时的社会环境里是可以理解的。因为儒家传统的看法认为天下有

不变的真理,而真理是“圣人”从内心领悟的。圣人知道真理以后,就传给一般人。所以经

书上的道理是可“推之于四海,传之于万世”的。经验告诉我们,这种观点是不适用于现在

的世界的。

……

④时至今天,王阳明的思想还在继续地支配着一些中国读书人的头脑。因为这个文化背

景,中国学生大都偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。中国学生往往念

功课成绩很好,考试都得近一百分,但是在研究工作中需要拿主意时,就常常不知所措了。

⑤在这方面,我有个人的经验为证。我是受传统教育长大的。到美国大学念物理的时候,

起先以为只要很“用功”,什么都遵照老师的指导,就可以一帆风顺了,但是事实并不是这

样。一开始做研究便马上发现不能光靠教师,需要自己做主张、出主意。当时因为事先没有

准备,不知吃了多少苦。最使我彷徨恐慌的,是当时的唯一办法——以埋头读书应付一切,

对于实际的需要毫无帮助。

⑥我觉得真正的格物致知精神,不但研究学术不可缺少,而且对应付今天的世界环境也

是不可少的。我们需要培养实验的精神,就是说,不论是研究自然科学,研究人文科学,还

是在个人行动上,我们都要保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来发现事物的真相。现在世

界和社会的环境变化很快,世界上不同文化的交流也越来越密切。我们不能盲目地接受过去

认定的真理,也不能等待“学术权威”的指示。我们要自己有判断力。在环境激变的今天,

我们应该重新体会几千年前经书里说的格物致知的真正意义。这意义有两个方面:第一,寻

求真理的唯一途径是对事物客观的探索;第二,探索应该有想象力、有计划,不能消极地袖

手旁观。希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正变成中国文

化的一部分。

11.为什么说“传统的中国教育并不重视真正的格物和致知”?(2 分)

�

12.结合语境,理解下面句子中 “盲目”一词的含义。(2 分)

我们不能盲目..地接受过去认定的真理,也不能等待“学术权威”的指示。

13.比较选文第⑤段与下面这则材料的论证方法有什么不同?并简要分析各自的作用。(6

分)

1972 年丁肇中领导一个小组在纽约的布鲁克国家实验室进行了一系列实验去寻找

新的重粒子。对于实验的艰巨性和复杂性,他曾经比喻道:“在雨季,一个像波士顿这

样的城市,一分钟之内也许要降落下千千万万粒雨滴,如果其中的一滴有着不同的颜色,

我们就必须找到那滴雨。”

14.作者认为有些同学高分低能是什么原因造成的?我们怎样学习才能适应现在的世界环

境?(4 分)

四、作文(50 分)

15.宗璞遇见紫藤萝,生的喜悦取代了心的悲痛;海伦·凯勒遇见安妮·莎莉文老师,黑暗

的世界自此有了光明;杜小康遇见孤独,一场暴风雨使他从稚嫩走向成熟。其实,世间的一

切,都是一场美丽的遇见。就像,遇见一朵绽放的花,就有了心灵的愉悦;遇见一本睿智的

书,就有了思想的提升。遇见一个良师益友,生命就留下抹不去的痕迹;遇见一段多彩人生,

生命就沉淀下博大而厚重的精神……

请以“遇见”为题,写一篇文章。

要求:①除诗歌外,文体不限,不少于 600 字;②不使用不规范的语言文字;③不得抄

袭、套作;④不得出现泄露本人信息的真实人名、校名和地名。

一、阅读理解(48 分)

(一)阅读下面这首唐诗,完成第 16-17 题。(8 分)

B 卷(60 分)

酬乐天扬州初逢席上见赠

刘禹锡

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

16.此诗中作者的情感复杂多变,从

感真挚,沉郁中见豪放。(4 分)

到悲痛怅惘,再到

,情

17.“舟”是古诗词中很常见的意象,谈谈你对下面诗句中加点词语的理解。(4 分)

⑴沉舟..侧畔千帆过,病树前头万木春。(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

⑵人生在世不称意,明朝散发弄扁舟...。(李白《宣州谢脁楼饯别校书叔云》)

(二)阅读下面文言文,完成第 18-20 题。(10 分)

华歆、王朗俱乘船避难,有一人欲依附,歆辄难.之。朗曰:“幸尚宽,何为不可?”后

贼追至,王欲舍.所携人。歆曰:“本所以..疑,正为此耳。既已纳其自托,宁可以急相弃邪!”

�

遂.携拯如初。世以此定华、王之优劣。

18.解释下列句中加点的词。(4分)

难:

⑴歆辄难.之

⑶王欲舍.所携人 舍:

19.翻译下面的句子。(2分)

既已纳其自托,宁可以急相弃邪!

⑵本所以..疑 所以:

⑷遂.携拯如初 遂:

20.作者对华歆、王朗的评价是怎样的?你怎么看待作者的这个评价?(4分)

(三)阅读下面文章,完成第21-24题。(12分)

是什么让 5G 的峰值速度高达 20Gb/s

①今天的无线网络遇到的一个非常重要的问题就是:越来越多的人和设备正在消耗比以

前多得多的数据,而每个人被分配到的带宽又有限,这样就导致网络速度下降、掉线情况时

有发生。人们迫切希望电信商能够提供更快的数据传输速度以及更可靠的网络服务,而下一

代通信技术 5G 就是在此背景下诞生的。

②为了实现这一点,从事无线通讯的工程师正在设计一套全新的技术。利用这些技术,

5G 数据传输的延迟将不超过 1 毫秒(相比之下,今天的 4G 网络的延迟约为 70 毫秒),而且

数据下载的峰值速度将可以高达 20Gb/s(4G 为 1Gb/s)。毫米波技术,就是解决这一问题的

关键。

③与以前用于移动设备的 5Ghz 以下的频段相比,毫米波在 30GHz 和 300GHz 之间的频率

进行传输。它们被称为毫米波,是因为这些频段的波长在 1 毫米到 10 毫米之间,而如今用

于智能手机的无线电波的波长大多为几十厘米。迄今为止,毫米波这种电磁波只在雷达系统

和卫星上有应用。现在,一些蜂窝网络提供商已经开始使用毫米波在诸如两个基站这样的固

定点之间传输数据,但是使用毫米波将移动用户与附近的基站相连则是一种全新的方法。

④无线传输增加传输速率一般有两种方法,一是增加频谱利用率,二是增加频谱带宽。

相对于提高频谱利用率,增加频谱带宽的方法显得更简单直接。在频谱利用率不变的情况下,

可用带宽翻倍则可以达到的数据传输速率也翻倍。但问题是,现在常用的 5GHz 以下的频段

已经非常拥挤,到哪里去找新的频谱资源呢?5G 使用毫米波就是通过第二种方法来提升速

率。根据通信原理,无线通信的最大信号带宽大约是载波频率的 5%左右,因此载波频率越

高,可实现的信号带宽也越大。在毫米波频段中,28GHz 频段和 60GHz 频段是最有希望使用

在 5G 的两个频段。28GHz 频段的可用频谱带宽可达 1GHz,而 60GHz 频段每个信道的可用信

号带宽则到了 2GHz(整个 9GHz 的可用频谱分成了四个信道)。相比而言,4G-LTE 频段最高

频率的载波在 2GHz 上下,而可用频谱带宽只有 100MHz。因此,如果使用毫米波频段,频谱

带宽轻轻松松就翻了 10 倍,传输速率也可得到巨大提升,5G 的峰值速度达到 20Gb/s 也就

能实现了。

⑤除了优点之外,毫米波也有一个主要缺点,那就是不容易穿过建筑物或者障碍物,并

且可以被叶子和雨水吸收。这也是为什么 5G 网络将会采取小基站的方式来加强传统的蜂窝

塔。由于毫米波的频率很高,波长很短,这就意味着其天线尺寸可以做得很小,这是部署小

基站的基础。可以预见的是,未来 5G 移动通信将不再依赖大型基站的布建架构,大量的小

型基站将成为新的趋势,它可以覆盖大基站无法触及的末梢通信。

⑥凭借毫米波和其他 5G 技术,工程师希望 5G 网络不仅能够为智能手机用户提供服务,

而且能够在雷达、制导、遥感技术、临床医学等领域发挥重要作用。

�

(选自雷锋网 2017 年 5 月 8 日《是什么让 5G 的峰值速度高达

20Gb/s》,有删改)

21.根据文章内容给“毫米波”下定义,并指出它的显著优点。(是什么?)(4 分)

22.“无线传输增加传输速率一般..有两种方法”中“一般”能否去掉?为什么?(4 分)

23.下列对文章的理解和分析,不正确...的两项是(4 分)

A.由于越来越多的人和设备对网络数据消耗增大,而被分配到的带宽又有限,导致速度

下降、掉线情况时有发生,毫米波技术就是在这一背景下应运而生。

B.毫米波让 5G 的峰值速度高达 20Gb/s,主要是通过增加频谱利用率来实现的。

C.因为有毫米波技术的开发应用,我们现在可以用智能手机与附近的基站相连并传输数

据。

D.毫米波不容易穿过建筑物或者障碍物,存在易受阻挡、信号衰耗大、覆盖距离短等缺

点。

E.毫米波除了在通信方面的作用外,还可广泛用于雷达、制导、遥感技术、临床医学等

领域。

(四)比较阅读下面两篇文章,完成第 24—27 题。(18 分)

【甲】

世界给我的第一个记忆是,我躺在奶奶的怀里,拼命地哭,打着挺儿,也不知道是为了

什么,哭得好伤心。窗外的山墙上剥落了一块灰皮,形状像一个难看的老头儿。奶奶搂着我,

拍着我,“噢——,噢——”地哼着。我倒更觉得委屈起来。“你听!”奶奶忽然说,“你快听,

听见了么?”我愣愣地听,不哭了。我听见了一种美妙的声音,飘飘的、缓缓的……是鸽哨

儿?是秋风?是落叶划过屋檐?或者,只是奶奶在轻轻地哼唱?直到现在,我还是说不清楚。

我是奶奶带大的,她常紧紧搂着我,在庭院里微笑着给我讲故事。夏夜,满天星斗,星

星缀在无边的天幕上,闪着晶亮的光。奶奶讲的故事与众不同,她不是说地上死一个人,天

上就熄灭了一颗星,而是说,地上死一个人,天上就又多了一颗星。

“怎么呢?”

“人死了,就变成一颗星。”

“为什么要变成星星呀?”

“给走夜道儿的人照个亮儿……”

我们坐在庭院里,草茉莉都开了,各种颜色的小喇叭,掐一朵放在嘴上吹,有时候能吹

响。奶奶用大芭蕉扇给我轰蚊子。凉凉的风,蓝蓝的天,闪闪的星星,永远留在我的记忆里。

如今,奶奶已经死了好多年,她带大的孙子忘不了她。每到夏天的晚上,我时常还像孩

子那样,仰着脸,猜想哪一颗星是奶奶……我慢慢去想奶奶讲的那个神话,我慢慢相信,每

一个活过的人,都能给后人的路途上添些光亮,也许是一颗巨星,也许是一把火炬,也许只

是一支含泪的烛光……

(节选自史铁生《奶奶的星星》,有删改)

【乙】

奶奶和一棵老海棠树,在我的记忆里不能分开,因为奶奶一生一世都在那棵老海棠树的

影子里张望。

春天,老海棠树摇动满树繁花,摇落一地雪似的花瓣。奶奶坐在树下糊纸袋,不时地冲

在树上玩耍的我唠叨:“就不说下来帮帮?你那小手儿糊得多快!”我在树上胡乱地唱歌。奶

奶又说:“我求过你吗?这回活儿紧!”我说:“有我爸妈养着您,您干吗这么累啊?”奶奶

不再吭声,直起腰,喘口气,这当儿就呆呆地张望——从粉白的花间,一直到无限的天空。

夏天,老海棠树枝繁叶茂,奶奶坐在树下的浓荫里,又不知从哪儿找来补花的活儿,戴

着老花镜,一针一线地缝。天色暗下来时,她冲在树上射弹弓的我喊:“你就不能去洗洗菜?

�

没见我忙不过来吗?”我跳下树,洗菜,胡乱一洗了事。奶奶生气了:“你上学也这么糊弄?

我就一辈子得给你们做饭?就不能有我自己的工作?”我不敢吭声。奶奶洗完菜重新捡起针

线,从老花镜的上缘抬起眼,又会有一阵子愣愣地张望。

有年秋天,老海棠树照旧落叶纷纷。天还没亮,奶奶就起来去扫院子,“刷啦——刷啦

——”,邻居都还在梦中,那时她已经腰弯背驼。我大些了,听到声音赶紧跑出去说:“您歇

着吧,我来。”可这回奶奶不要我帮。“咳,你呀!还不懂吗?我得劳动。”她扫完了院子又

去扫街了。我这才明白,曾经她为什么执意要糊纸袋、补花,不让自己闲着。她为的是劳动,

为的是有一份工作,这大概就是她的张望吧。不过,这张望或许还要更远大些——她说过:

得跟上时代。

所以在我的记忆里,几乎每一个冬天的晚上,奶奶都在灯下学习。窗外,风中,老海棠

树枯干的枝条敲打着屋檐,磨擦着窗棂。一次,奶奶举着一张报纸,小心地凑到我跟前:“这

一段,你说说,到底什么意思?”我不耐烦地说:“您学那玩艺儿有用吗?就算都看懂了您

就有文化了?”奶奶立刻不语,只低头盯着那张报纸,半天目光都不移动。我的心一下子收

紧,但知已无法弥补。“奶奶。”“奶奶!”“奶奶——”她终于抬起头时,眼里竟全是惭愧,

毫无对我的责备。

但在我的记忆里,奶奶的目光慢慢离开那张报纸,离开灯光,离开我,在窗上老海棠树

的影子那儿停留一下,继续离开,飘进黑夜,飘过星光,飘向无可慰藉的迷茫……而在我的

梦里,奶奶仍坐在满树的繁花中,满地的浓荫里,张望复张望,或不断地要我给她说说这一

段到底是什么意思。这形象,逐年地定格成我的思念,和我永生的痛悔。

(节选自史铁生《老海棠树》,有删改)

24.这两篇文章都是史铁生回忆奶奶的文字,请分别概括奶奶的形象特点。(4 分)

25.结合文意,回答下列问题。(4 分)

⑴“我听见了一种美妙的声音,飘飘的...、缓缓的...……”一句中的“飘飘的”“缓缓的”

本该放在“声音”的前面,句中却放在“声音”的后面,这样写有什么好处?(2 分)

⑵你怎样理解乙文结尾的“这形象,逐年地定格成我的思念,和我永生的痛悔”?(2

分)

26.两篇文章都穿插了景物描写,甲文主要写星星,乙文主要写老海棠树。请简要分析它们

各自在文中的作用。(6 分)

27.下面对文章内容的理解和分析不正确...的两项是(4 分)

A.甲文中说“直到现在,我还是说不清楚”,说明儿时的这段往事年隔久远,“我”印

象模糊,早已记不真切。

B.乙文中写“我”对奶奶的三次呼喊:“奶奶。”“奶奶!”“奶奶——”,句中标点符号

的变化细腻地表达“我”从有一点不安,到急于求得原谅,最后到无奈哀求的情感

变化过程。

C.甲、乙两文都选取日常生活琐事,通过生动的细节描写来刻画奶奶,使人物形象更

真实,富有生活气息。

D.甲、乙两文虽然回忆了与奶奶有关的不同往事,但表达的情感却完全相同,字里行

间都流露出作者深深的怀念,真挚的感激和无法弥补的痛悔。

E.甲、乙两文都综合运用了多种表达方式,将叙述、描写、抒情融为一体,使情感抒

发得更深挚细腻,语言生动形象,富有感染力。

二、文化常识及语言运用(12 分)

28.中华民族素有“礼仪之帮”的美誉,古人在交往中非常注重礼仪,所用谦辞、敬辞极

。(2 分)

为讲究。比如:称对方的父亲为

,称自己的父亲为

�

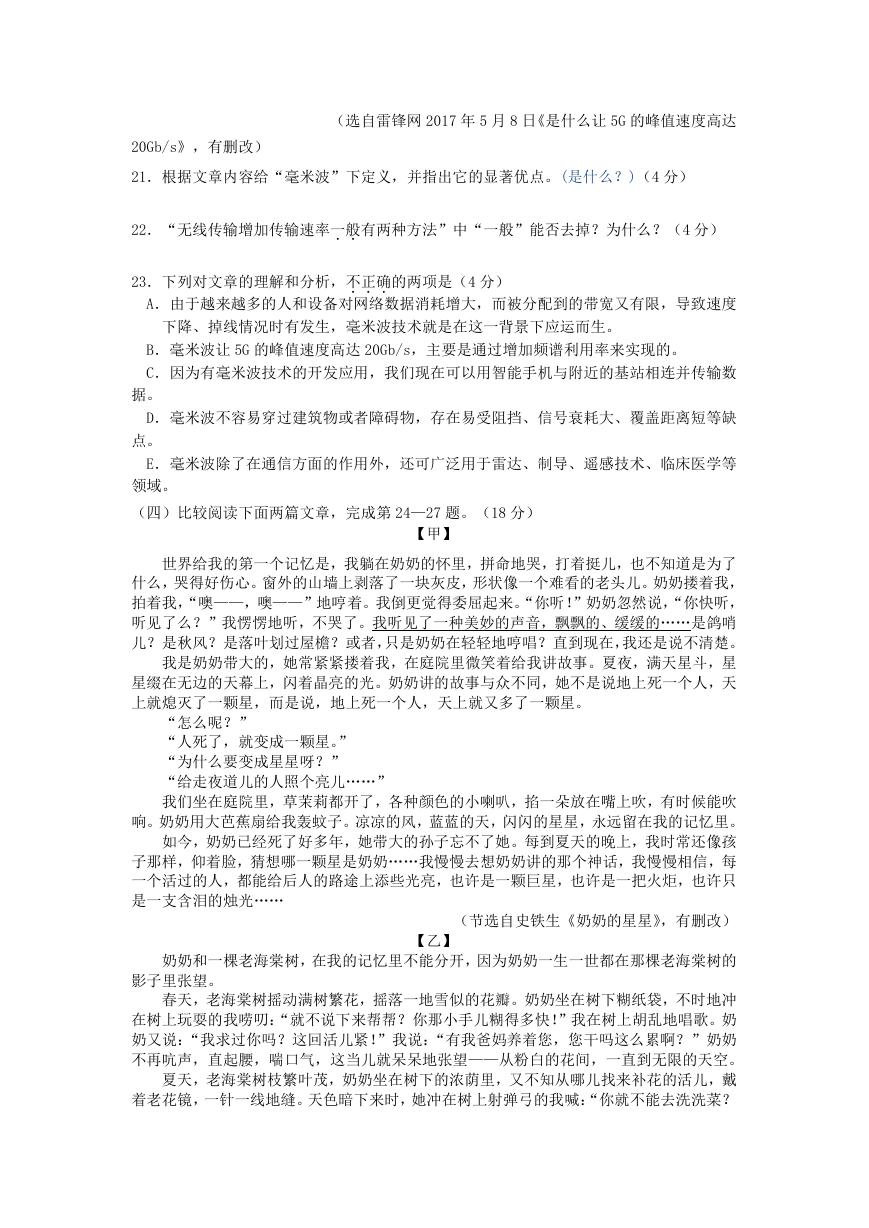

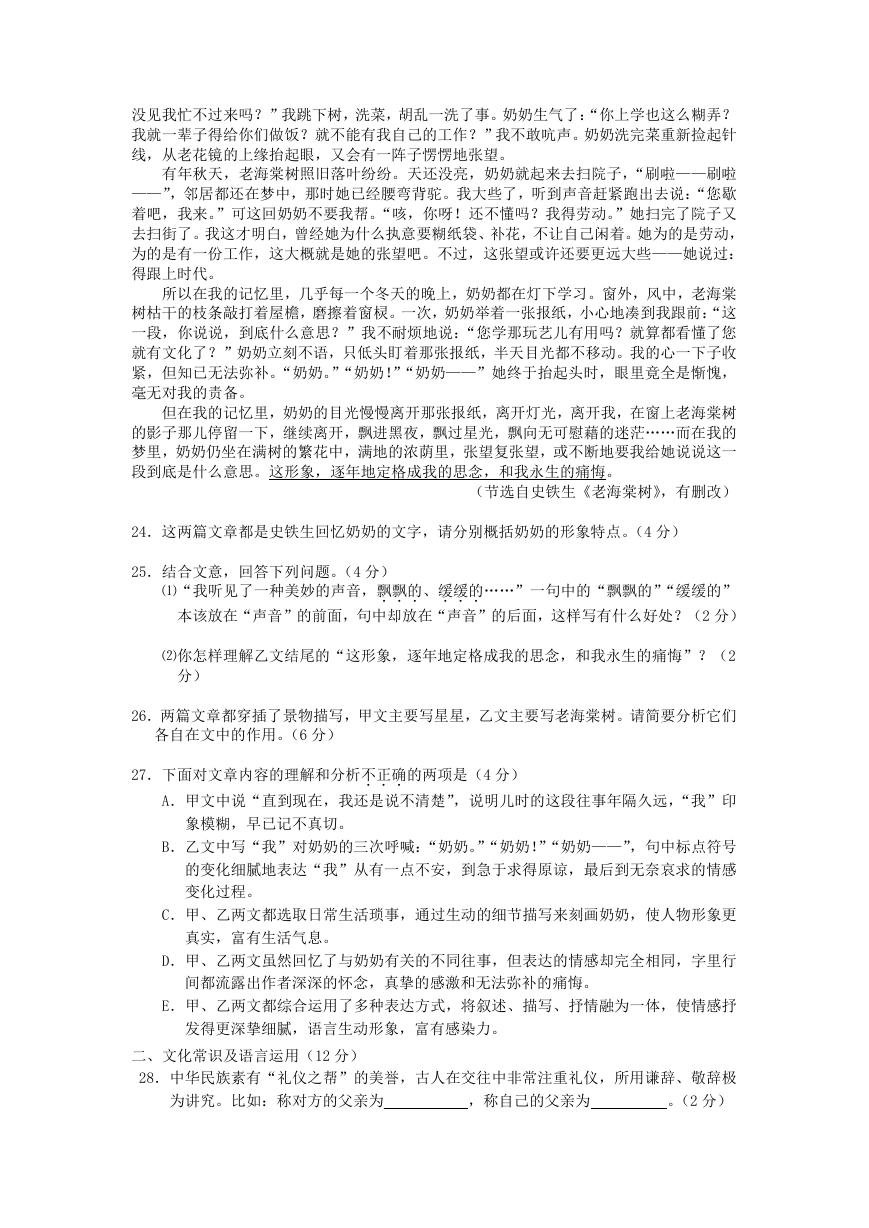

29.下面是某宾馆的消防安全疏散平面图,请简述入住 8101 房间的客人在面临危急情况时

该如何逃生?(4 分)

30.阅读下面的两则材料,回答后面的问题。(6 分)

【材料一】手机下单、随叫随走、每公里 1 元……继“共享单车”后,时尚、酷炫

的“共享汽车”又成为北京、上海、深圳、重庆、成都、武汉、杭州等十余个大中城市

的街头一景。(摘自《深圳晚报》)

【材料二】共享交通工具的出现带给了人们低碳、便捷、经济的出行选择,解决了

“最后一公里”出行问题。但随着共享交通工具的高速发展,又出现了乱停乱放、恶意

毁坏、被偷窃等新问题。(摘自“新华网”)

⑴从网约车、共享单车到共享汽车,创新的力量真实地改变了我们的生活,你怎么看待

这样的改变?(3 分)

⑵为了人人都能更好地享受“共享出行”,个人、企业、国家必须协同“共建”,请你给

他们各提一条合理的建议。(3 分)

参考答案及评分意见

A 卷(100 分)

一、基础知识及运用(每小题 3 分,共 15 分)

1.B(A 湃 pài, C 炮 páo 栉 zhì, D 咤 zhà)

2.D(A 锋芒毕露,B 通宵达旦,C 真谛)

3.C(空前绝后:以前没有过,以后也不会有,多用来形容非凡的成就或盛况。)

4.D(A 缺主语,B 句式杂糅,C 语序不当)

5.A(杨二嫂是小说《故乡》中的人物)

二、文言文阅读及诗文积累(20 分)

6.(3 分)D(倒下)

7.(3 分)A(A 介词,把/介词,把; B 介词,在/介词,比; C 连词,表修饰/连词,表

转折;

D 代词,指代他们/助词,加重语气,相当于“一定”、“可要”。)

8.(3 分)C(详略颠倒)

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc