2005 年广东中山大学微观经济学与宏观经济学考研真题及

答案

一、名词解释(20 分)

1.需求的交叉弹性:指在某特定时间内,某种商品或劳务需求量变动的百分比与另一

种相关商品或劳务的价格变动百分比之比。它被用来测度某种商品或劳务需求量的相对变

动对于另一种商品或劳务的价格的相对变动反应的敏感性程度。

(1)当,X 与 Y 两种产品间有替代关系。例如,大米与面粉,米价的上升会引起面粉

消费量的增加。

(2)当时,X 与 Y 两种产品间有互补关系。例如,汽车与汽油,汽油价格的上升将引

起汽车消费量的减少。

(3)当时,X 与 Y 两种产品间无关系。例如,鸡蛋与灯泡即是两种无关的产品,鸡蛋

价格的变化对灯泡的消费量无影响。

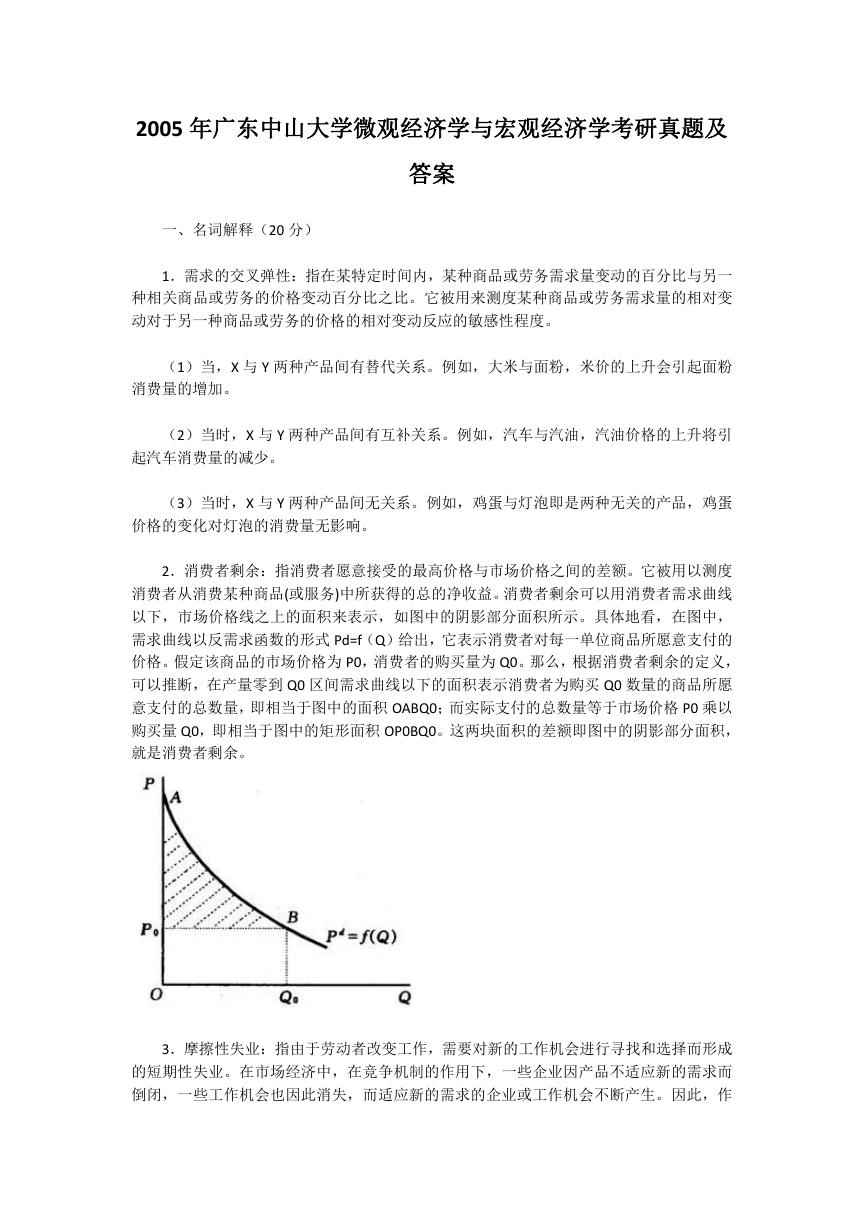

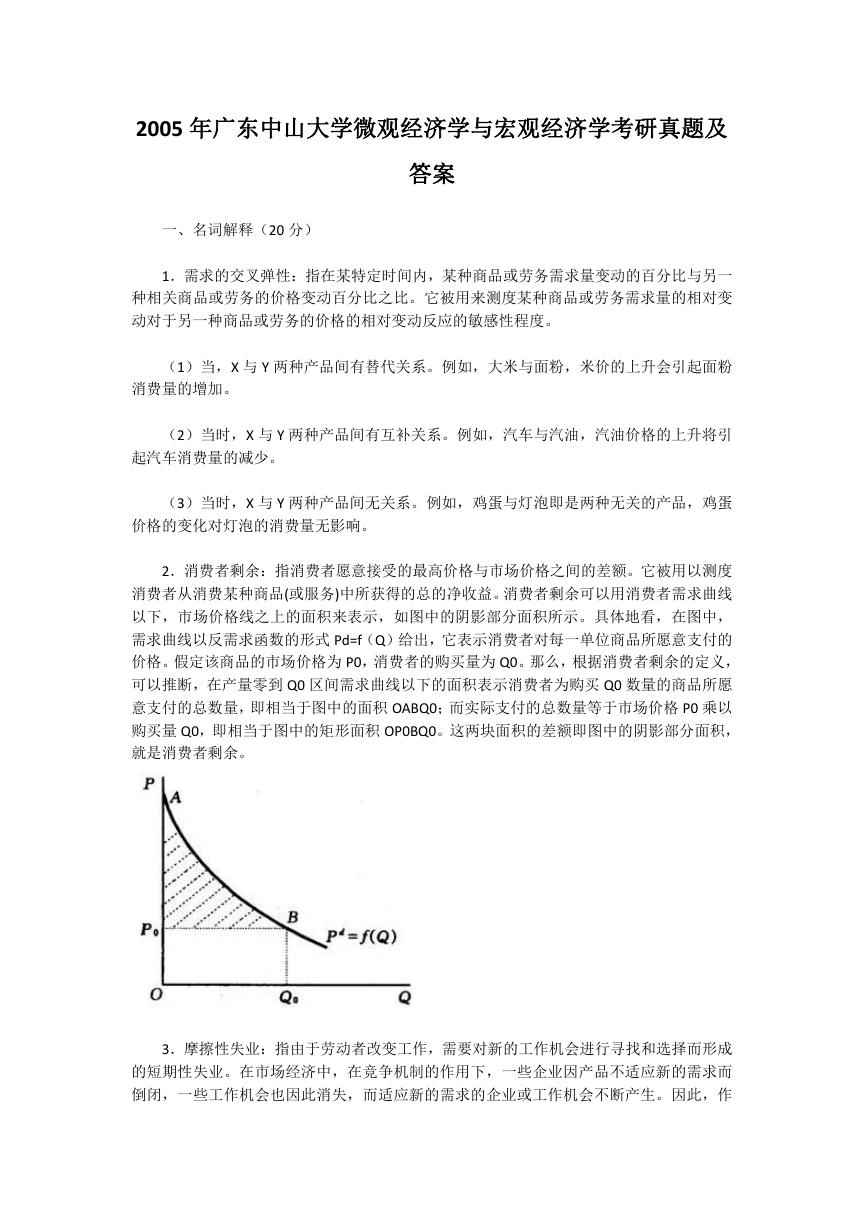

2.消费者剩余:指消费者愿意接受的最高价格与市场价格之间的差额。它被用以测度

消费者从消费某种商品(或服务)中所获得的总的净收益。消费者剩余可以用消费者需求曲线

以下,市场价格线之上的面积来表示,如图中的阴影部分面积所示。具体地看,在图中,

需求曲线以反需求函数的形式 Pd=f(Q)给出,它表示消费者对每一单位商品所愿意支付的

价格。假定该商品的市场价格为 P0,消费者的购买量为 Q0。那么,根据消费者剩余的定义,

可以推断,在产量零到 Q0 区间需求曲线以下的面积表示消费者为购买 Q0 数量的商品所愿

意支付的总数量,即相当于图中的面积 OABQ0;而实际支付的总数量等于市场价格 P0 乘以

购买量 Q0,即相当于图中的矩形面积 OP0BQ0。这两块面积的差额即图中的阴影部分面积,

就是消费者剩余。

3.摩擦性失业:指由于劳动者改变工作,需要对新的工作机会进行寻找和选择而形成

的短期性失业。在市场经济中,在竞争机制的作用下,一些企业因产品不适应新的需求而

倒闭,一些工作机会也因此消失,而适应新的需求的企业或工作机会不断产生。因此,作

�

为劳动力资源的劳动者也像其他资源一样需要在市场上实现重新配置。由于劳动力的重新

配置需要一定的时间,需要对新的工作机会进行寻找、比较、选择、尝试等,因而劳动者

在这一较短时间里就处于失业状态。由于这种失业在市场经济体制中是不可避免的,因此

摩擦性失业并不影响充分就业。当充分就业实现时,仍然可以保持一定程度的摩擦性失业。

摩擦性失业通常也不作为政府宏观经济政策的作用目标。但是,政府的人力政策或劳动力

市场改善政策,会通过提高信息质量和降低寻找成本而有助于降低摩擦性失业。

4.自动稳定器:指现代财政制度和储蓄制度所具有的一种自动减轻宏观经济波动和价

格波动的稳定功能或自动调节机制。这种功能来自财政制度本身的某些特点:(1)自动改

变税收。在市场经济国家,个人所得税和公司所得税基本是累进税。在经济衰退出现以后,

个人和企业的收入下降,这时即使不改变个人和公司所得税的税率,征收的所得税额也会

自动下降;相反,在经济高涨时.个人与企业的收入上升,征收的所得税额相应地自动增

加。这种情况同政府在“反周期政策”中所采取的衰退时减税、退税和免税,高涨时增税

的作用相似,都能缓和经济波动。(2)自动改变失业救济以及其他福利开支等转移支付。

在经济衰退时,失业工人增多,政府失业补助金发放量增加;当失业工人找到工作时,补

助金随即停发。在经济高涨时,作为失业补助金来源的税收大量增加,失业准备基金不断

增长,而失业补助支出全面下降。失业补助金可以使人们获得一定收入,有利于维持消费

数量和减缓经济的下降。另外,其他主要福利项目也同样会产生类似的稳定作用。(3)自

动改变公司储蓄和家庭储蓄。这类属于私人部门的稳定作用表现在:经济衰退时公司利润

减少,经济高涨时公司利润增长。但公司一般都有维持股息相对稳定的习惯,所以总会保

留一部分利润用于发放股息。个人一般为维持原有生活标准,常把增加的收入储蓄起来以

备不测,这种行为也有助于缓和经济波动。当然,财政制度和储蓄制度的这种内在稳定器

的作用是有限的,它只是减小经济波幅,而不会改变经济波动。它只是一个配角,必须配

合政府的需求管理政策才能起到较好的稳定作用。

二、简答(60 分)

1.边际收益递减规律和规模收益递增原理的关系。

答:(1)边际收益递减规律的含义

边际效益递减规律是指:技术条件不变,其他投入要素不变,只增加一种要素的投入

量,则边际效益会经历一个由递增到不变到递减的过程。

(2)规模收益递增原理的含义

规模收益递增是指当所有投入按同一比例增加,那么产出的增加将大于这一比例。规

模收益不变是指当所有投入按同一比例增加时,产出也按同一比例增加。

(3)边际收益递减规律和规模收益递增原理的关系

一方面,两者是不同的概念,是有区别的:

①边际收益递减规律和规模收益递增原理的前提条件是不同的。设生产函数是 Y=f(C。

�

L)(Y 表示产量,C 表示资本,L 表示劳动),那么边际收益递减规律是在其中一种生产要素不

变而另一种生产要素连续增加的前提下发生的规律,而规模收益递增则是在两种生产要素

按原比例同时增加时所发生的现象。

②规模收益递增不是扩大生产规模后必然发生的现象。如果在扩大生产规模以后没有

实行更为合理的分工和实行专业化生产,规模收益递增的现象不一定发生。而边际收益递

减是一个规律,在技术水平不变的前提下,只要一种生产要素不变而另一种生产要素连续

增加,这种规律就会发生作用。

另一方面,两者也是有联系的,并不矛盾:

假设我们仅仅增加“经营的规模”,这就是说,在同一时候以同样的比例来增加一切的

生产要素。在许多工业生产过程中,当你把所有的投入量加倍时,你将能够以一种不同的,

更有效的方式经营工厂,从而在实际上使你的产出量增加比 1 倍还多,这一现象叫做规模

收益递增。

边际收益递减规律总是涉及某些生产要素变动而某些要素不变的情况。因此,规模收

益递增的情况与边际收益递减规律并无矛盾之处。虽然边际收益递减规律在发挥作用,但

是并不能组织规模收益递增现象的出现。

只有当产品的数量多得值得设置相当庞大的生产组织时,这些经济效果才能完全体现。

如果只要生产几门大炮,那么,用手工制造也未尝不可;但是,如果具有生产数千门大炮

的资源,到么,在一开始就设计专门的设备和工厂以便减少生产许多大炮的劳动成本,这

就是合算的。

2.在完全竞争及垄断竞争条件下,厂商长期的产量和价格的均衡条件分别是什么?

答:(1)完全竞争市场厂商长期产量和价格的均衡条件

在完全竞争厂商的长期生产中,所有的生产要素都是可变的,厂商是通过对全部生产

要素的调整,来实现 MR=LMC 的利润最大化的均衡原则。在完全竞争市场价格给定的条件

下,厂商在长期生产中对全部生产要素的调整可以表现为两个方面。一方面表现为对最优

的生产规模的选择,另一方面表现为对进入或退出一个行业的决策。

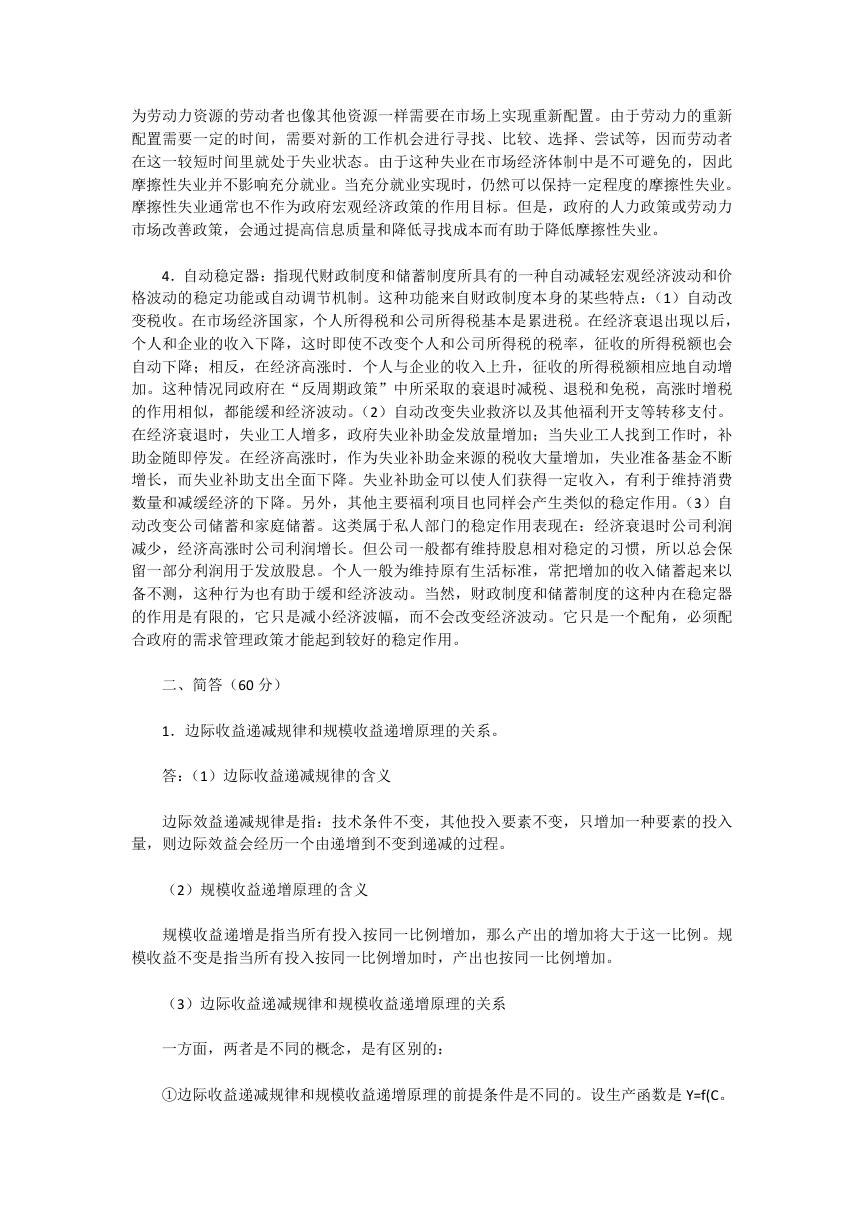

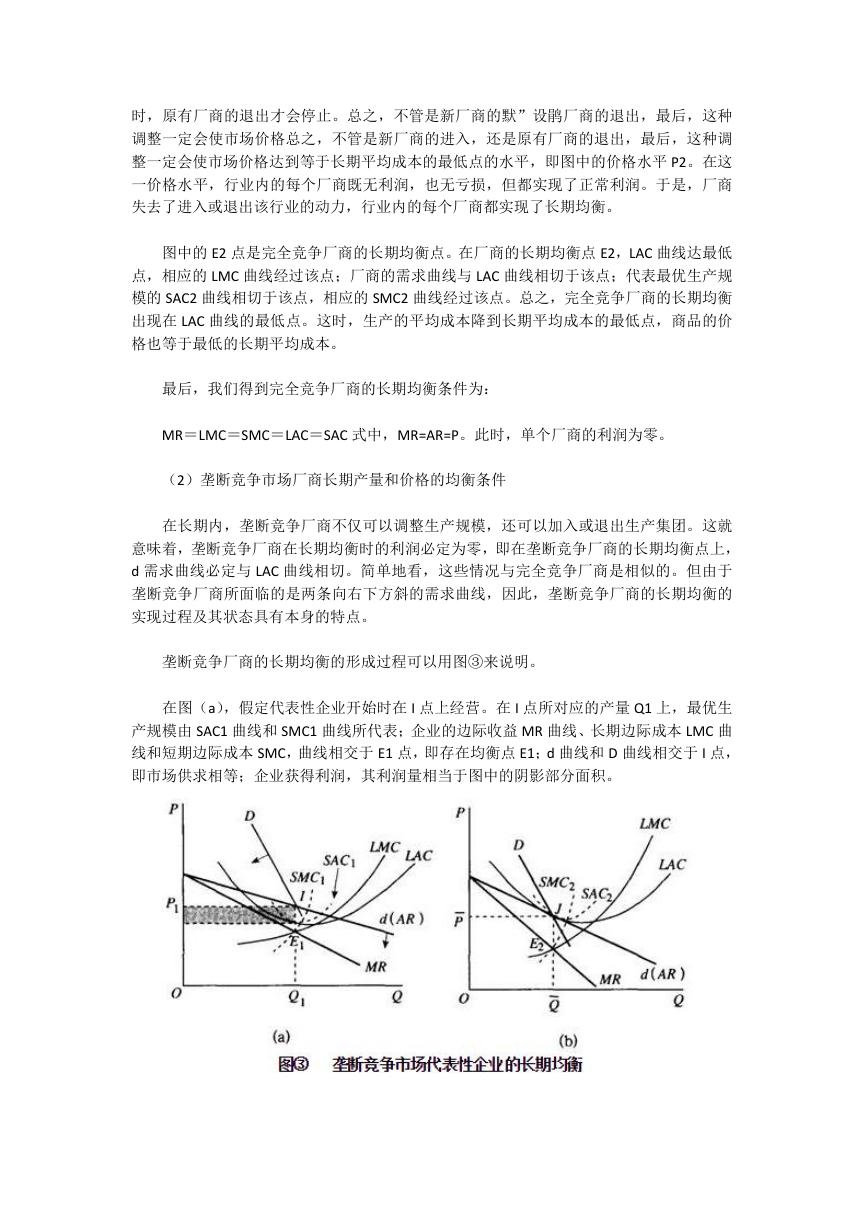

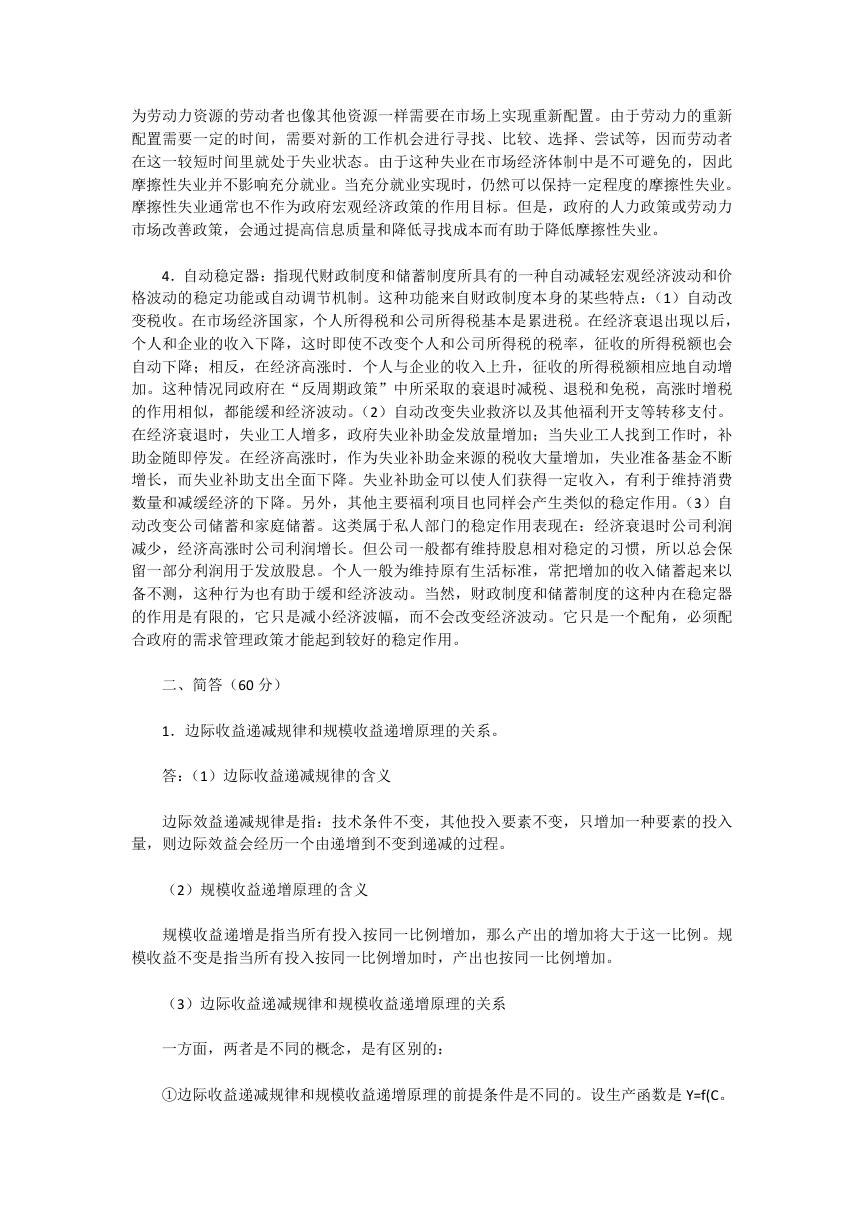

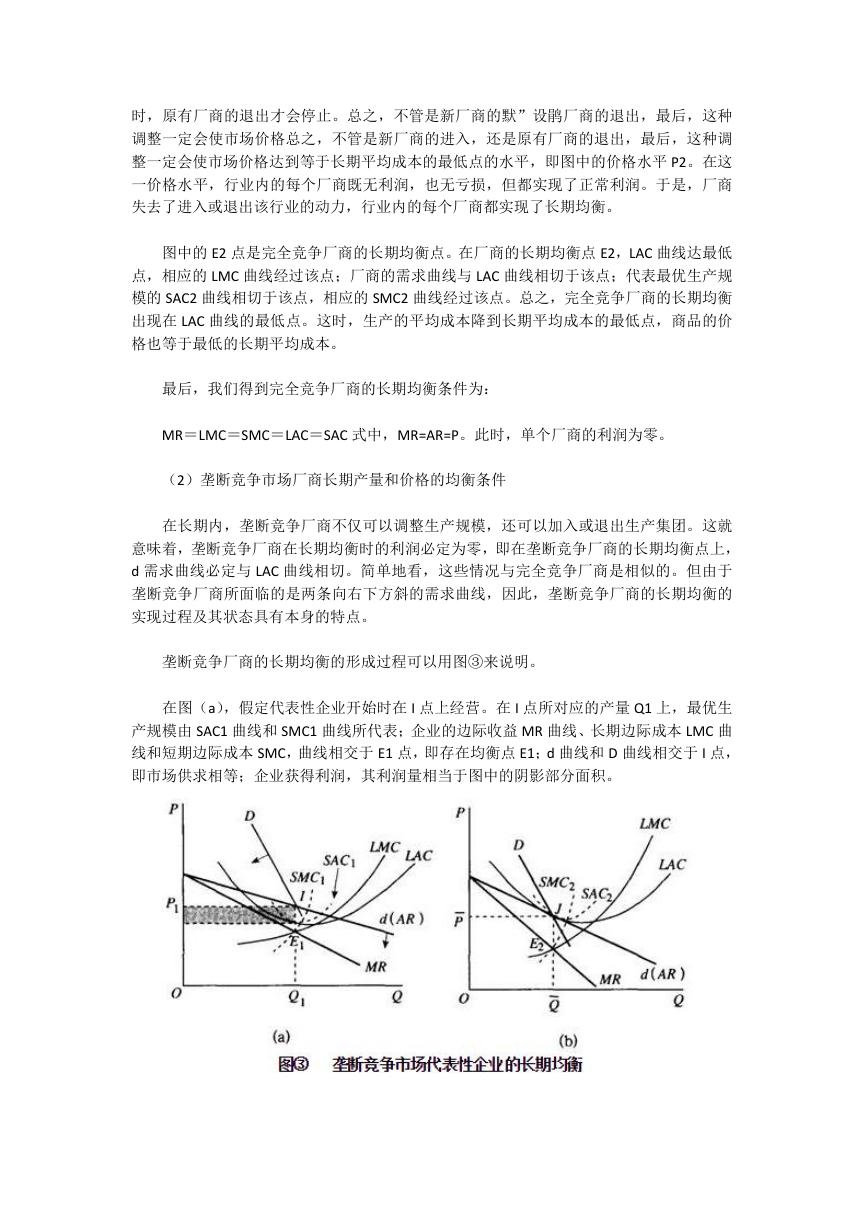

首先,我们分析厂商在长期生产中对最优生产规模的选择。下面利用图①加以说明。

在图中,假定完全竞争市场的价格为 P0。在 P0。的价格水平,厂商应该选择哪一个生

产规模,才能获得最大的利润呢?在短期内,假定厂商已拥有的生产规模以 SAC1 曲线和

SMC1 曲线所表示。由于在短期内生产规模是给定的,所以,厂商只能在既定的生产规模下

进行生产。根据 MR=SMC 短期利润最大化的均衡条件,厂商选择的最优产量为 Q1,所获得

的利润为图中较小的那一块阴影部分的面积 FP0E1G。而在长期内,情况就不相同了。在长

期内,根据 MR=LMC 长期利润最大化的均衡条件,厂商会选择 SAC2 曲线和 SMC2 曲线所代

表的最优生产规模进行生产,相应的最优产量为 Q2,所获得的利润为图中较大的那一块阴

影部分的面积 HP0E2I。很清楚,在长期,厂商通过对最优生产规模的选择,使自己的状况

�

得到更大的改善,从而获得了比在短期内所能获得的更大的利润。

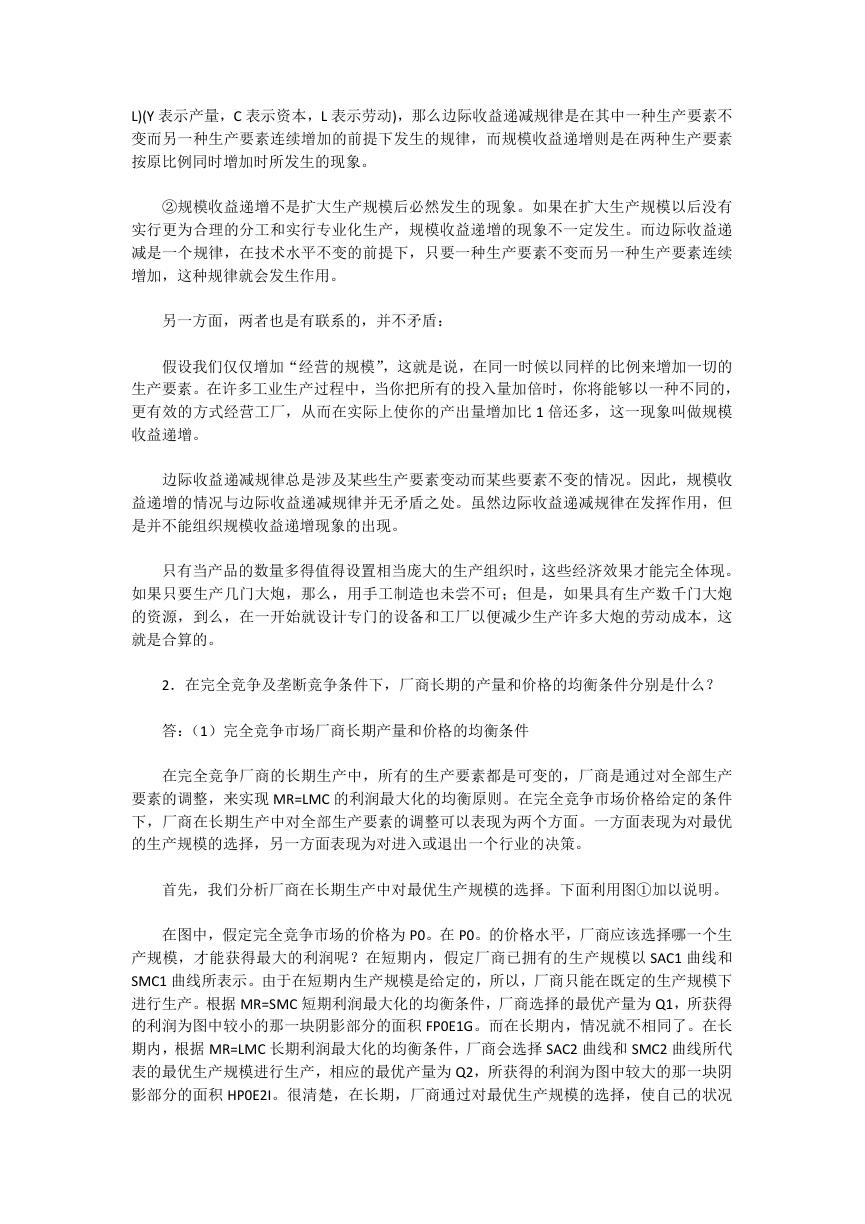

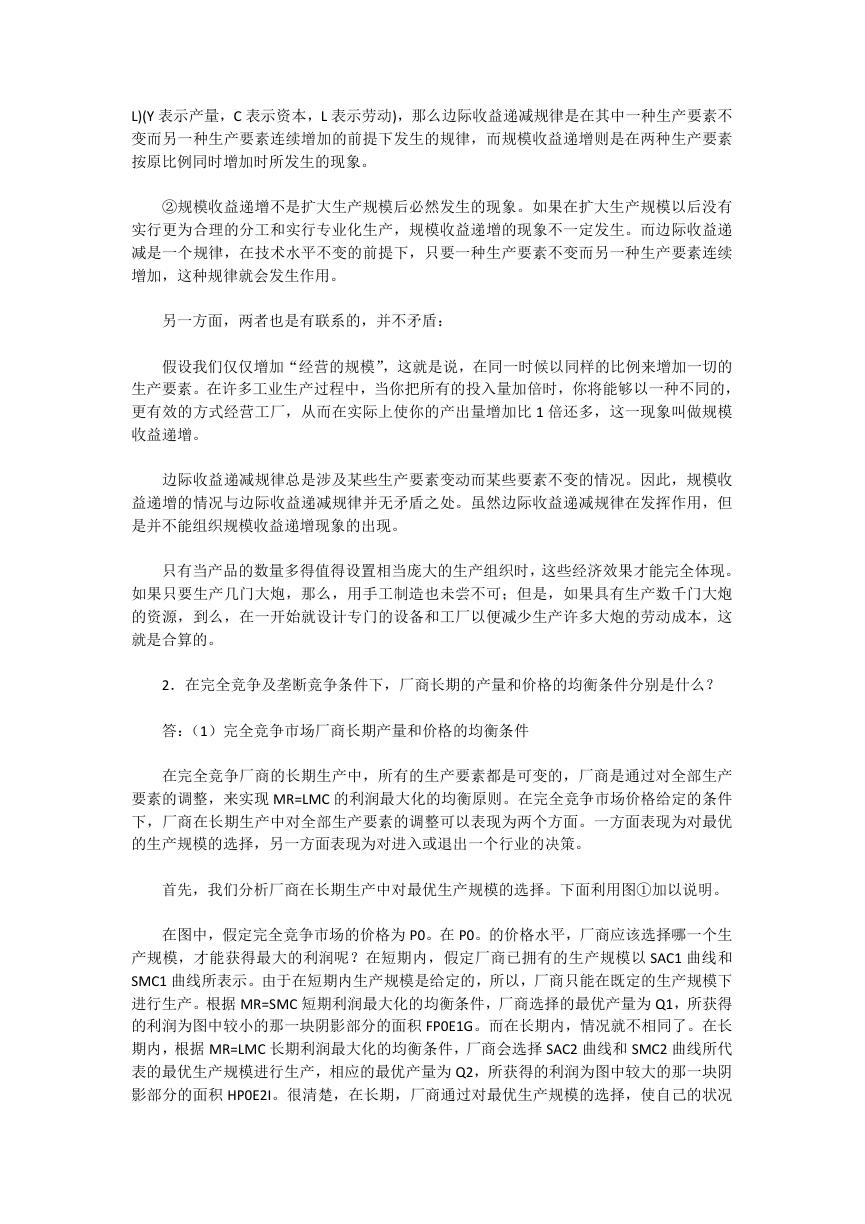

其次,我们分析厂商在长期生产中进入或退出一个行业决策及其对单个厂商利润的影

响。以图②来说明。

厂商在长期生产中进入或退出一个行业,实际上是生产要素在各个行业之间的调整,

生产要素总是会流向能获得更大利润的行业,也总是会从亏损的行业退出。正是行业之间

生产要素的这种调整,使得完全竞争厂商长期均衡时的利润为零。具体地说,如果开始时

的市场价格较高为 P1,根据 MR=LMC 的利润最大化的原则,厂商选择的产量为 Q1,相应

的最优生产规模由 SAC1 曲线和 SMC1 曲线所代表。此时,厂商获得利润,这便会吸引一部

分厂商进入到该行业生产中来。随着行业内厂商数量的逐步增加,市场上的产品供给就会

增加,市场价格就会逐步下降,相应地,单个厂商的利润就会逐步减少。只有当市场价格

水平下降到使单个厂商的利润减少为零时,新厂商的进入才会停止。相反,如果市场价格

较低为 P3 时,则厂商选择的产量为 Q3,相应的最优生产规模由 SAC3 曲线和 SMC3 曲线所

代表。此时,厂商是亏损的,这使得行业内原有厂商中的一部分退出该行业的生产。随着

行业内厂商数量的逐步减少,市场的产品供给就会减少,市场价格就会逐步上升。相应地,

单个厂商的亏损就会减少。只有当市场价格水平上升到使单个厂商的亏损消失即利润为零

�

时,原有厂商的退出才会停止。总之,不管是新厂商的默”设鹃厂商的退出,最后,这种

调整一定会使市场价格总之,不管是新厂商的进入,还是原有厂商的退出,最后,这种调

整一定会使市场价格达到等于长期平均成本的最低点的水平,即图中的价格水平 P2。在这

一价格水平,行业内的每个厂商既无利润,也无亏损,但都实现了正常利润。于是,厂商

失去了进入或退出该行业的动力,行业内的每个厂商都实现了长期均衡。

图中的 E2 点是完全竞争厂商的长期均衡点。在厂商的长期均衡点 E2,LAC 曲线达最低

点,相应的 LMC 曲线经过该点;厂商的需求曲线与 LAC 曲线相切于该点;代表最优生产规

模的 SAC2 曲线相切于该点,相应的 SMC2 曲线经过该点。总之,完全竞争厂商的长期均衡

出现在 LAC 曲线的最低点。这时,生产的平均成本降到长期平均成本的最低点,商品的价

格也等于最低的长期平均成本。

最后,我们得到完全竞争厂商的长期均衡条件为:

MR=LMC=SMC=LAC=SAC 式中,MR=AR=P。此时,单个厂商的利润为零。

(2)垄断竞争市场厂商长期产量和价格的均衡条件

在长期内,垄断竞争厂商不仅可以调整生产规模,还可以加入或退出生产集团。这就

意味着,垄断竞争厂商在长期均衡时的利润必定为零,即在垄断竞争厂商的长期均衡点上,

d 需求曲线必定与 LAC 曲线相切。简单地看,这些情况与完全竞争厂商是相似的。但由于

垄断竞争厂商所面临的是两条向右下方斜的需求曲线,因此,垄断竞争厂商的长期均衡的

实现过程及其状态具有本身的特点。

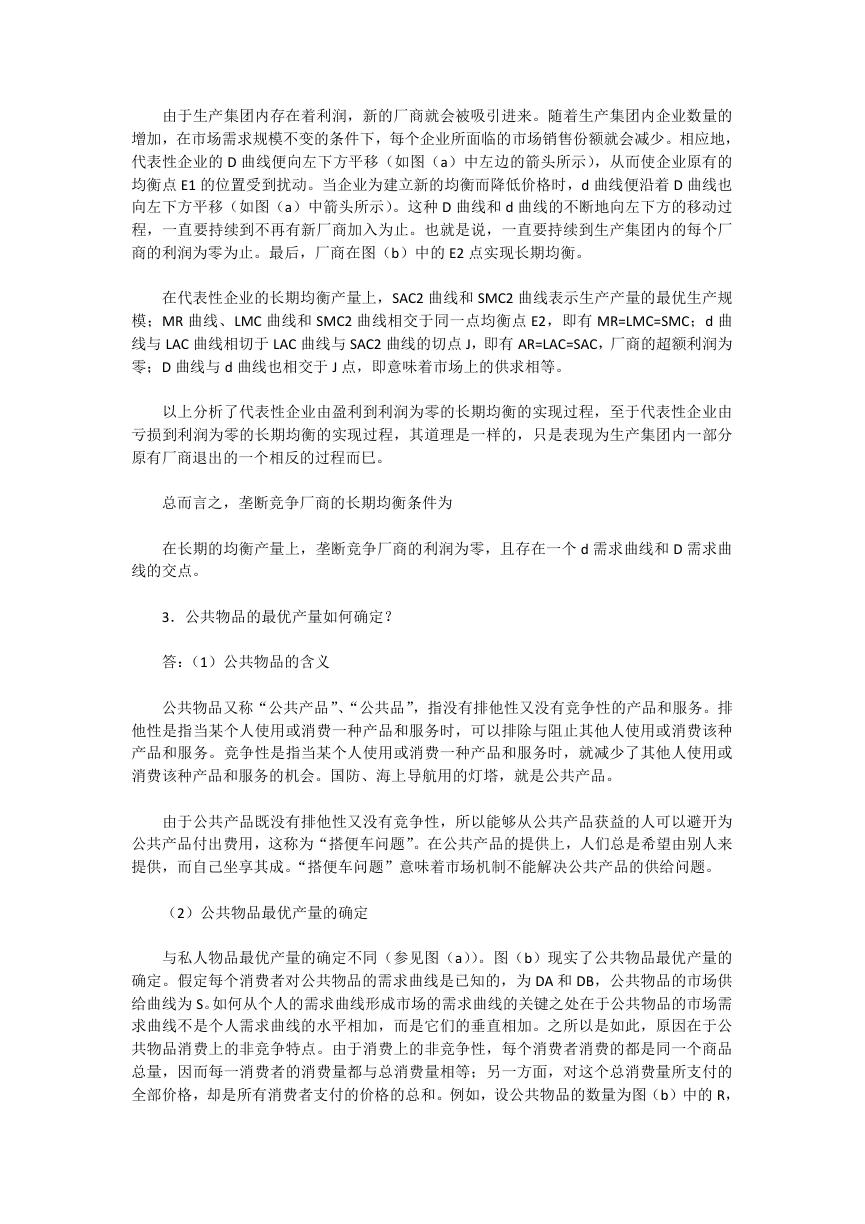

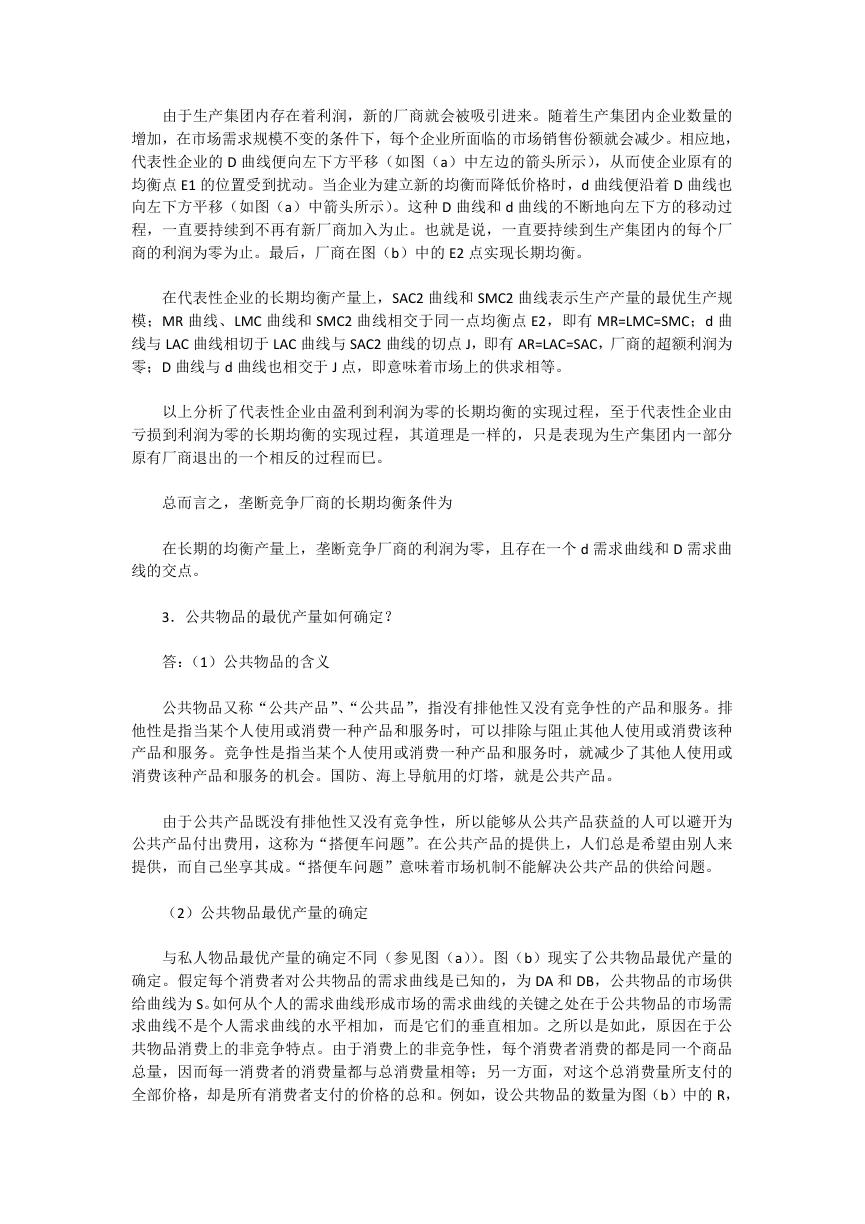

垄断竞争厂商的长期均衡的形成过程可以用图③来说明。

在图(a),假定代表性企业开始时在 I 点上经营。在 I 点所对应的产量 Q1 上,最优生

产规模由 SAC1 曲线和 SMC1 曲线所代表;企业的边际收益 MR 曲线、长期边际成本 LMC 曲

线和短期边际成本 SMC,曲线相交于 E1 点,即存在均衡点 E1;d 曲线和 D 曲线相交于 I 点,

即市场供求相等;企业获得利润,其利润量相当于图中的阴影部分面积。

�

由于生产集团内存在着利润,新的厂商就会被吸引进来。随着生产集团内企业数量的

增加,在市场需求规模不变的条件下,每个企业所面临的市场销售份额就会减少。相应地,

代表性企业的 D 曲线便向左下方平移(如图(a)中左边的箭头所示),从而使企业原有的

均衡点 E1 的位置受到扰动。当企业为建立新的均衡而降低价格时,d 曲线便沿着 D 曲线也

向左下方平移(如图(a)中箭头所示)。这种 D 曲线和 d 曲线的不断地向左下方的移动过

程,一直要持续到不再有新厂商加入为止。也就是说,一直要持续到生产集团内的每个厂

商的利润为零为止。最后,厂商在图(b)中的 E2 点实现长期均衡。

在代表性企业的长期均衡产量上,SAC2 曲线和 SMC2 曲线表示生产产量的最优生产规

模;MR 曲线、LMC 曲线和 SMC2 曲线相交于同一点均衡点 E2,即有 MR=LMC=SMC;d 曲

线与 LAC 曲线相切于 LAC 曲线与 SAC2 曲线的切点 J,即有 AR=LAC=SAC,厂商的超额利润为

零;D 曲线与 d 曲线也相交于 J 点,即意味着市场上的供求相等。

以上分析了代表性企业由盈利到利润为零的长期均衡的实现过程,至于代表性企业由

亏损到利润为零的长期均衡的实现过程,其道理是一样的,只是表现为生产集团内一部分

原有厂商退出的一个相反的过程而巳。

总而言之,垄断竞争厂商的长期均衡条件为

在长期的均衡产量上,垄断竞争厂商的利润为零,且存在一个 d 需求曲线和 D 需求曲

线的交点。

3.公共物品的最优产量如何确定?

答:(1)公共物品的含义

公共物品又称“公共产品”、“公共品”,指没有排他性又没有竞争性的产品和服务。排

他性是指当某个人使用或消费一种产品和服务时,可以排除与阻止其他人使用或消费该种

产品和服务。竞争性是指当某个人使用或消费一种产品和服务时,就减少了其他人使用或

消费该种产品和服务的机会。国防、海上导航用的灯塔,就是公共产品。

由于公共产品既没有排他性又没有竞争性,所以能够从公共产品获益的人可以避开为

公共产品付出费用,这称为“搭便车问题”。在公共产品的提供上,人们总是希望由别人来

提供,而自己坐享其成。“搭便车问题”意味着市场机制不能解决公共产品的供给问题。

(2)公共物品最优产量的确定

与私人物品最优产量的确定不同(参见图(a))。图(b)现实了公共物品最优产量的

确定。假定每个消费者对公共物品的需求曲线是已知的,为 DA 和 DB,公共物品的市场供

给曲线为 S。如何从个人的需求曲线形成市场的需求曲线的关键之处在于公共物品的市场需

求曲线不是个人需求曲线的水平相加,而是它们的垂直相加。之所以是如此,原因在于公

共物品消费上的非竞争特点。由于消费上的非竞争性,每个消费者消费的都是同一个商品

总量,因而每一消费者的消费量都与总消费量相等;另一方面,对这个总消费量所支付的

全部价格,却是所有消费者支付的价格的总和。例如,设公共物品的数量为图(b)中的 R,

�

消费者 A 和 B 的消费量于是都是 R。当 A 和 B 的消费量均为 R 时,他们所愿意支付的价格

按各自的需求曲线分别为 L 和 N。因此,当消费量为 R 时,消费者 A 和 B 所愿意支付的价

格之和就是 L+N=T。

有了公共物品的市场供求曲线,则公共物品的均衡数量即可决定,这就是市场供求曲

线交点所指示的 R。实际上,这个均衡数量 R 也代表着公共物品的最优数量。要解释这一

点并不困难。当公共物品数量为 R 时,根据供给曲线,公共物品的边际成本为 T,而根据消

费者的需求曲线,A 和 B 的边际利益分别为 L 和 N,从而总的社会的边际利益为 L+N=T。于

是,边际的社会利益等于边际成本,公共物品数量达到最优。这里值得注意的是,公共物

品的最优标准与私人物品的最优标准不完全相同。在私人物品场合,最优标准是每个消费

者的边际利益与边际成本相等。而在公共物品场合,最优标准是每个消费者的边际利益之

和与边际成本相等。这个区别仍然是根源于是否具有消费的竞争性这个基本特点。

4.货币中性。

答:货币中性是指在长期中,货币供应量的一次性、一定百分比的上升,将被价格水

平相同比例的上升所抵消,从而使实际货币供应量和利率等其他所有经济变量保持不变。

古典学派和新古典学派的经济学家都认为货币供给量的变化只影响一般价格水平,不

影响实际产出水平,因而货币是中性的。

(1)古典学派的货币中性论。

古典学派经济学家将统一的经济整体机械地分为实物方面和货币方面,他们一般把货

币作为与实体经济没有内在联系的“外生变量”,强调货币的中性,即货币的供给变化不影

响就业、产出等实际变量,从而形成了传统的两分法和所谓的“货币面纱论”。在“古典”

学派经济学家看来,经济的长期发展完全是由实物部门决定的,因而政府任何积极的货币

政策都是多余的,甚至是有害的。货币政策任务只是在于控制货币数量,稳定物价水平,

维持货币的购买力。

古典学派货币中性论理论的典型代表是货币数量论。货币数量论最基本的观点是货币

供应量变化将最终体现于一般价格水平的变化上。我们可以通过剑桥方程式和费雪方程式

清楚地说明这一问题。剑桥方程式 M=kPY 和费雪方程式 MV=PY 虽然形式不同,但这两个

方程式却表现了同一实质内容的关系:即国民收入水平((Y)与价格水平(P)、货币供应量(M)

之间的数量关系。假定 k(货币余额与名义国民收入或实际国民收入的比例系数)或 V(货币流

通速度,即一单位名义货币余额的流通速度)不变、Y 也不变,则货币供给量 M 的变化将完

全体现于价格 P 的变化上,所以货币是中性的。

货币中性论的另一理论支柱是瓦尔拉斯的一般均衡理论。他认为经济本身是一个整体,

任何一种商品的供给和需求,不仅取决于该商品的价格,而且取决于其他所有商品的供求

和价格,如果一种商品出现超额供给,则其他商品必然出现超额需求,这种暂时的不均衡

将通过自发的价格调整而迅速消除,货币的出现不过是在已有的商品系列中添加一个特殊

的商品而已,利息只是这个特殊商品的“价格”,货币均衡的实现和利率的决定过程,同其

他任何商品供求均衡及价格的决定过程是一样的,它的存在既无助于也不妨碍经济的全面

�

均衡,货币对经济是“中性”的。

帕廷金试图将古典学派传统的货币数量论与瓦尔拉斯一般均衡理论结合在一起。他提

出了实际货币余额这一概念,并认为个人的实际货币余额水平在一定时期内是一个常量,

通过这一概念,他将货币变化引入了一般均衡分析。在一般均衡已达到的情况下,假使 MS

/P 的水平一定,如果货币供应量增加一倍,那么实际货币余额水平也将随之上涨一倍,由

此必然造成对物品的过度需求,由于是在充分就业水平之上,过度需求必然造成价格水平

上涨,只有价格水平也上涨一倍,实际货币余额水平方能恢复常态,这时,商品间的相对

价格水平没有受绝对价格水平变化的影响,实际部门也就不会作出调整。所以货币是中性

的。

(2)新古典学派的货币中性论。

新古典学派认可货币中性完全是基于新古典主义经济学的两个基本假设:理性预期和

市场出清。由于人们的预期是合乎理性的,他们就会考虑到过去的失误,并在必要的时候

修改预期,以便在今后的行为决策中成功地消除那些引起预期失误的规律;而由于市场是

可以出清的,产品市场和劳动市场都不会存在超额供给:当产品市场出现超额供给时,价

格就会下降,直到商品价格低到使消费者愿意购买时为止;当劳动市场出现超额供给时,

工资就会降低,直到工资低到使厂商愿意为想工作的失业者提供工作为止。这样,政府的

经济政策,不管是被人们所预期到的,还是没有被人们预期到的,都不会对实际经济产生

真正的影响。具体来说,已经被人们准确预期到的经济政策,只要他们希望维持原先的经

济地位,就必然会采取措施设法抵消这些政策的作用,从而使这些政策无效。

新古典主义经济学通过从理论上解释现实经济中的产出波动来证实其上述货币中性论

的观点。其中,以卢卡斯为代表的新古典主义经济学家通过建立一个货币经济周期模型来

解释经济波动的原因。他们认为,货币供给的冲击即货币存量的随机变动是引起经济波动

的根源,而货币供给的冲击之所以会引起经济波动,原因在于经济当事人不能获得准确的

信息,从而不能准确地判断价格变化的实际情况,由此导致产量和就业量的波动。总之,

按照货币经济周期模型,货币因素是经济波动的初始根源,而波动的传导机制是信息障碍,

即经济当事人不能随时获得有关市场的充分信息。然而,事实上,在西方国家,货币供给

量和价格指数通常是定期公布的,公众通过电视、广播、报纸等新闻媒介,可以很迅速地

得到每月、甚至每周的有关信息,因此,上述解释是不能令人满意的。以罗伯特·巴罗、

基德兰德、爱得华·普雷斯科特等人为代表的第二代新古典经济学家试图从新的角度来解

释经济周期波动的根源。他们认为,引起经济波动的并非货币因素,而是实际因素。这些

实际因素可能来自需求方面,如私人或政府需求或偏好的随機变化;也可能来自供给方面,

如生产率的变动、生产要素供给函数的变动等,其中最重要的是生产率的波动。由于这一

模型主要根据实际因素来说明经济波动的原因,所以一般称之为实际经济周期模型。显而

易见,第二代新古典学派是通过完全撇开货币因素来论证经济周期波动的根源,从而得出

货币政策无效和货币中性的结论的。

5.生命周期消费理论的基本含义。

答:生命周期消费理论是由 1985 年诺贝尔经济学奖获得者、美国经济学家莫迪利亚尼

等人提出的一种消费和储蓄理论。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc