2019 下半年教师资格高中地理面试真题及答案

第一批

高中地理《东部季风区的内部差异》

一、考题回顾

�

�

二、考题解析

【教学过程】

环节一:导入新课

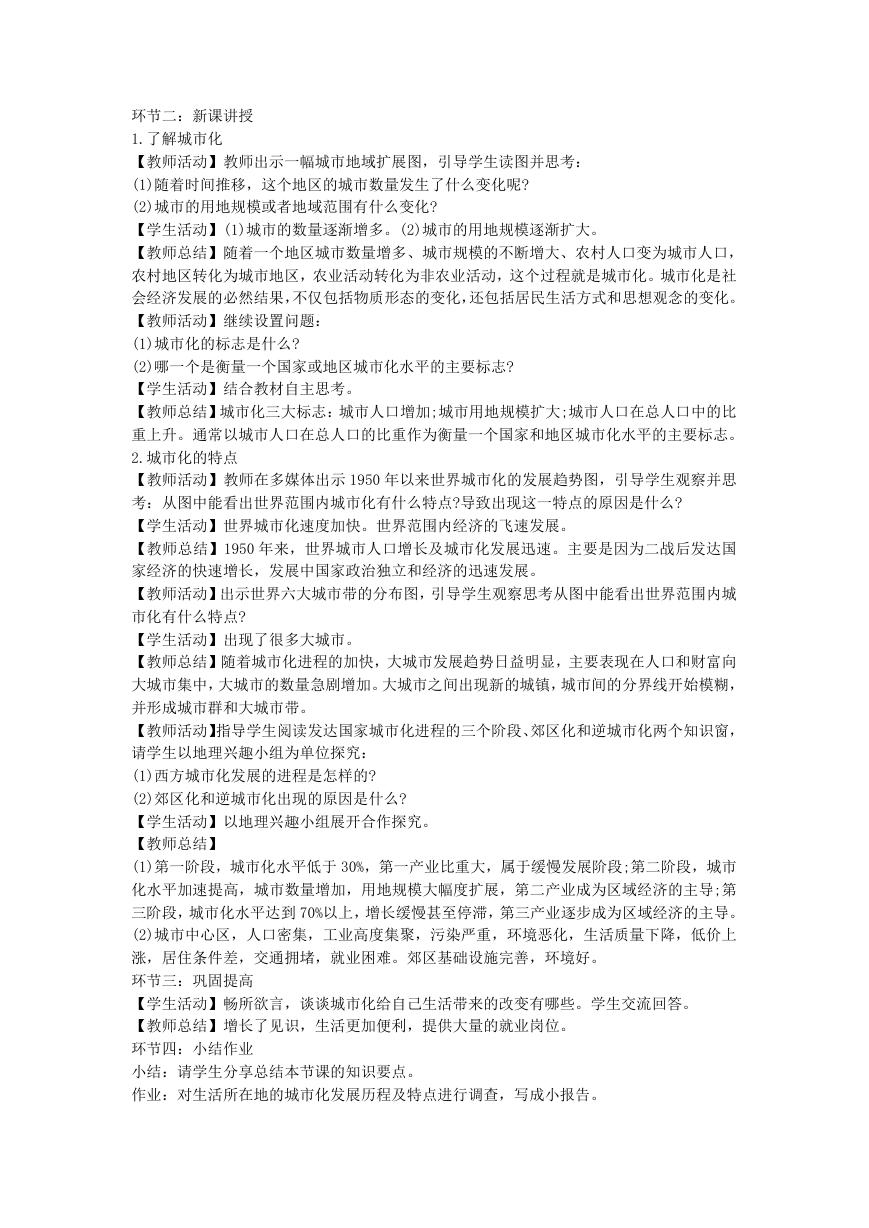

问答导入。展示中国三大自然区的范围,提问学生自己的家乡属于哪个自然区,平时常说的

“南方北方”以何为界?带着问题,引入本课。

环节二:新课讲授

1.东部季风区的南北差异

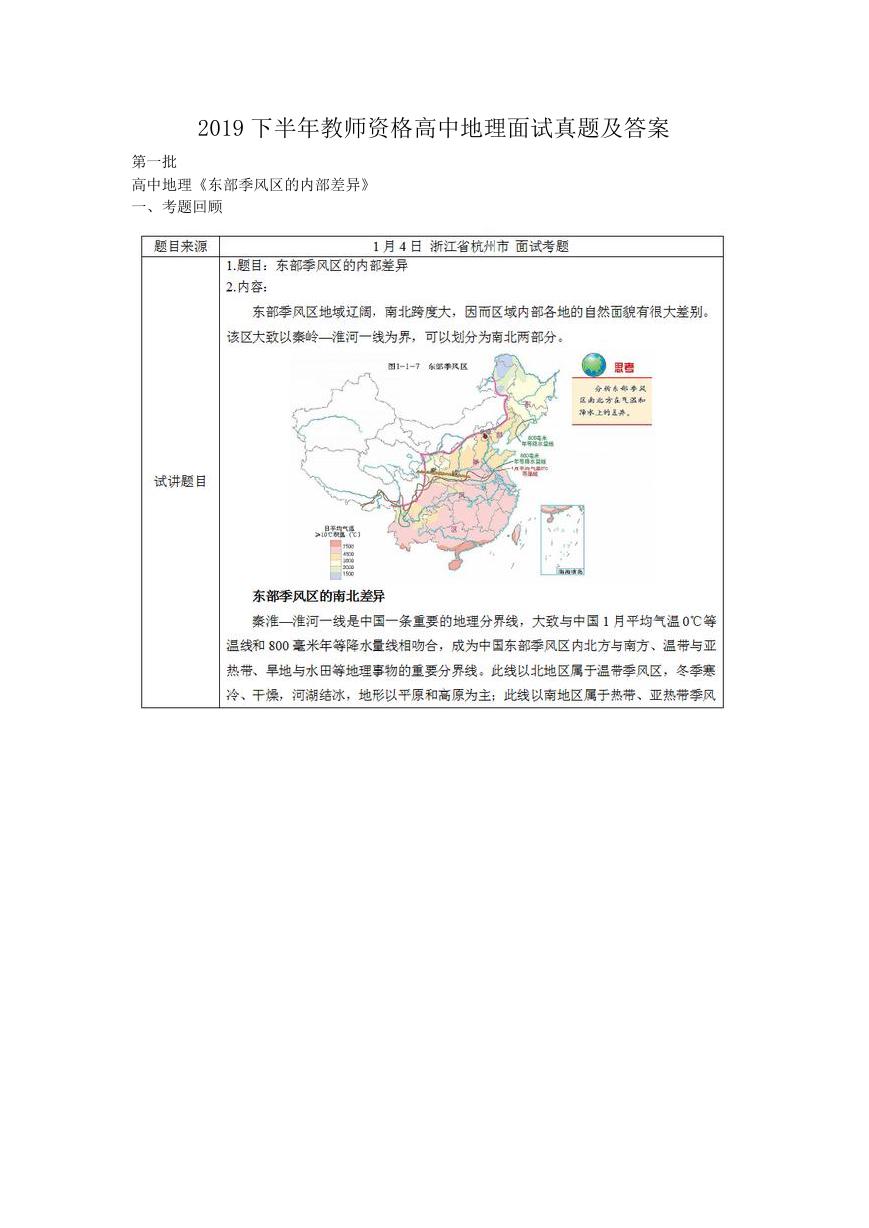

【教师活动】引导学生阅读教材并结合图 1-1-7 找出东部季风区可以分为哪几部分,以什么

地理事物为分界线。

【学生总结】分为南北两大区域,以秦岭—淮河为界线。

【教师活动】引导学生复习旧知识同时回归教材,思考秦淮一线还是哪些地理事物的分界线。

【师生活动】学生小组讨论,教师巡视点拨。

【师生总结】秦淮一线除了是南北方的分界线并与 800 毫米年等降水量线大致吻合之外,还

具有以下地理意义:小麦与水稻、旱地与水田、湿润与半湿润地区、河流是否有结冰期、亚

热带与暖温带、温带季风气候与亚热带季风气候、温带落叶阔叶林与亚热带常绿阔叶林的分

界线。

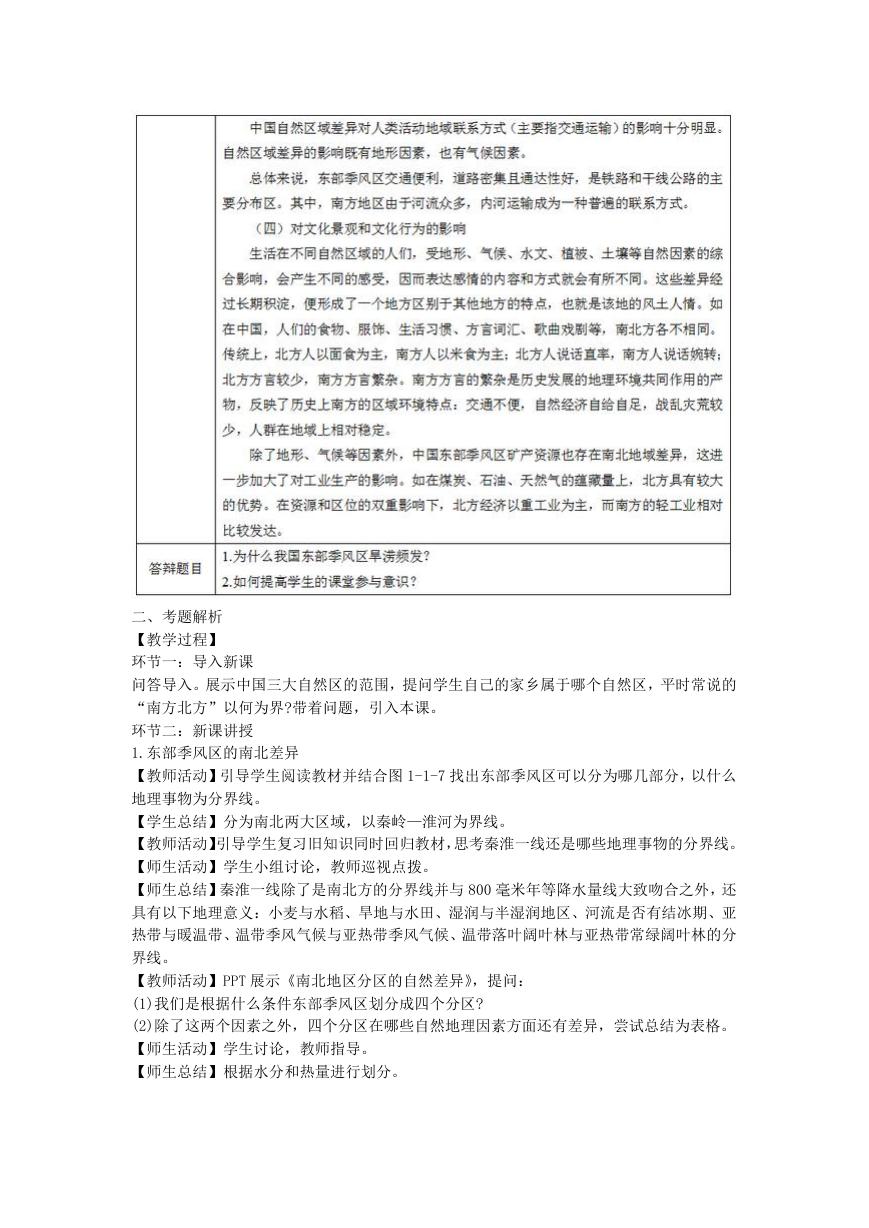

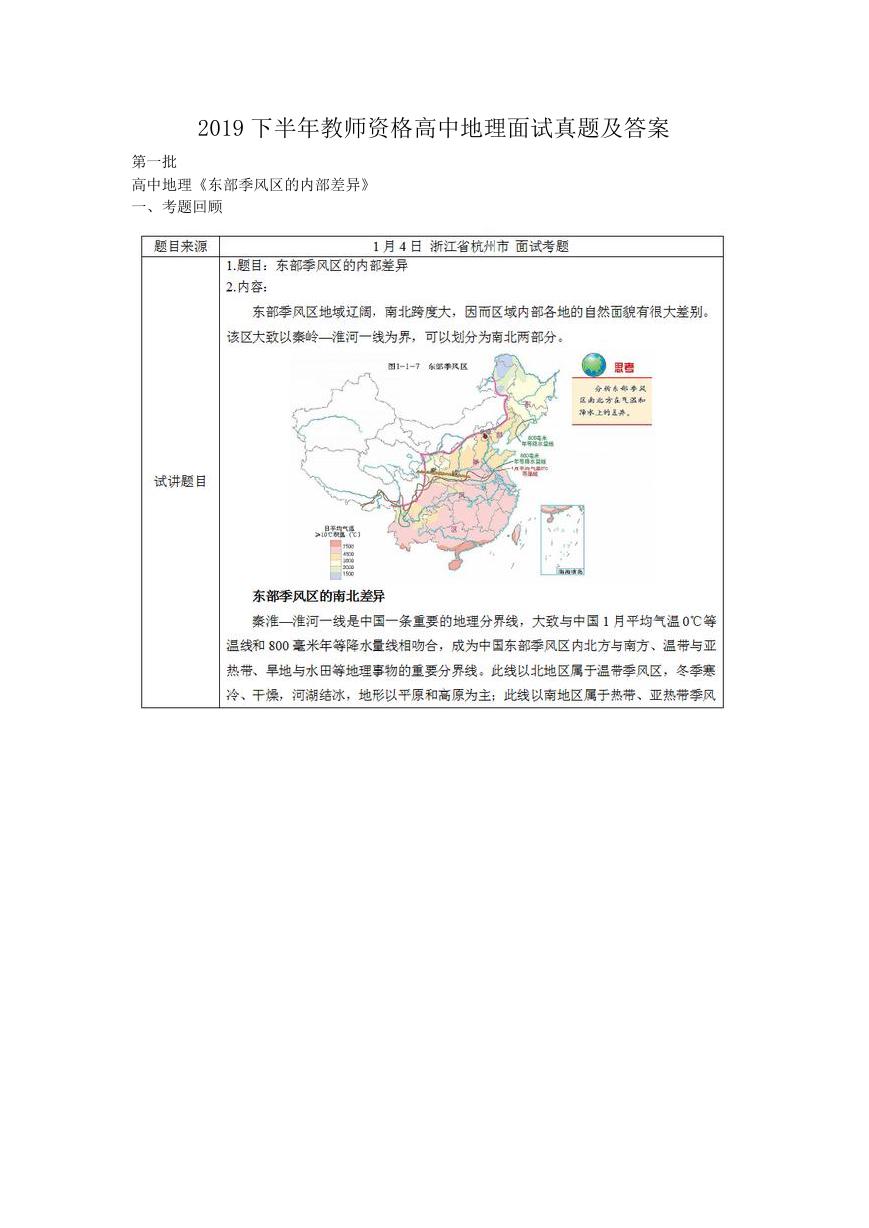

【教师活动】PPT 展示《南北地区分区的自然差异》,提问:

(1)我们是根据什么条件东部季风区划分成四个分区?

(2)除了这两个因素之外,四个分区在哪些自然地理因素方面还有差异,尝试总结为表格。

【师生活动】学生讨论,教师指导。

【师生总结】根据水分和热量进行划分。

�

2.南北差异对人类活动的影响

【教师活动】展示视频《南北方人文环境差异》,提问:

(1)南北方地区在哪些方面有差异?

(2)你的生活中有哪些明显的南北方生活方式的区别?

【师生活动】学生思考,教师指导。

【师生总结】北方作物一年一熟、两年三熟或一年两熟,耕地以旱地为主,是中国小麦、棉

花、杂粮的主要产地;南方作物一年两熟或一年三熟,耕地以水田为主,是中国稻谷、茶叶、

蚕丝的主要产区。此外,人们的文化风俗,如:饮食、服饰、生活习惯、方言词汇、歌曲戏

剧等,南北方各不相同。

【教师活动】展示《南北方地区居民建筑实景图》。提问:

(1)南北方地区的居民建筑有什么最明显差异?

(2)原因是什么?

【学生总结】北方地区降水变率大,多为平顶屋,可以节省建材;南方地区降水丰富,为方

便排水,居民建筑屋顶坡度大。

【教师活动】展示《南北方交通线路示意图》与《南北方工业分布示意图》,提问:

(1)南北方的交通方式有什么区别?

(2)为什么北方经济以重工业为主,而南方的轻工业相对比较发达?

【师生总结】北方是铁路和干线公路的主要分布区,南方地区的内河运输较为普遍。矿产资

源存在南北地域差异,在资源蕴藏量上,北方具有较大的优势。

环节三:巩固提高

根据所学知识,将南北差异总结为表格。

环节四:小结作业

小结:让学生自主总结。

作业:课下询问家人朋友还有哪些南北差异。

【板书设计】

�

【答辩题目解析】

1.为什么我国东部季风区旱涝频发?

【参考答案】

主要原因在于副热带高气压带强弱不稳定,夏季风的季节变化和年际变化大。

而季风的到来携带着大量的水汽,当雨季来得早,又去得迟的话,蓄水排水系统承受的压力

会过大,自然发生洪灾。旱灾的成因主要是由于天然降水和人工灌溉补水不足,致使土壤水

分欠缺,不能满足农作物、林果和牧草生长的需要,造成减产或绝产的灾害。若雨季来得晚,

又去得快,那么雨水不足,旱灾又出现了。

2.如何提高学生的课堂参与意识?

【参考答案】

在教学实践中应当尤为重视学生的课堂参与度,我认为要从以下几个方面着手:

(1)生动导入,创设情境。好的导入能够抛砖引玉的效果,通过打开视听体验创设生动有趣

的教学环境,可以快速吸引学生注意力,同时培养学生的观察能力,促进他们主动探索发现。

(2)设置疑点,提升动机。在教学中教师需要设计具有启发性的问题,引导学生发现问题、

思考问题、解决问题。不仅帮助学生形成良好的认知架构,同时激发了学生解决问题的成就

感,提升学习动机。

(3)动手实践,合作参与。善用实验、绘图、列表等教学方式引导学生通过自己动手实践,

进行探索合作交流,发挥学生的思辨意识与创造能力。学生有了探索的欲望,通知自身实践

获取了新知,不仅印象更加深刻,也激发了学生的潜能。

高中地理《城市化及其特点》

一、考题回顾

�

二、考题解析

【教学过程】

环节一:导入新课

多媒体视频导入。教师利用多媒体播放《深圳的崛起》片段,学生观察深圳一座座高楼拔地

而起,城区范围从无到有,从小到大,大量人口流入深圳寻求发展……引导学生思考:什么

是城市?城市是如何产生的?现在的城市又具有哪些特点呢?根据学生回答,顺势导入新课。

�

环节二:新课讲授

1.了解城市化

【教师活动】教师出示一幅城市地域扩展图,引导学生读图并思考:

(1)随着时间推移,这个地区的城市数量发生了什么变化呢?

(2)城市的用地规模或者地域范围有什么变化?

【学生活动】(1)城市的数量逐渐增多。(2)城市的用地规模逐渐扩大。

【教师总结】随着一个地区城市数量增多、城市规模的不断增大、农村人口变为城市人口,

农村地区转化为城市地区,农业活动转化为非农业活动,这个过程就是城市化。城市化是社

会经济发展的必然结果,不仅包括物质形态的变化,还包括居民生活方式和思想观念的变化。

【教师活动】继续设置问题:

(1)城市化的标志是什么?

(2)哪一个是衡量一个国家或地区城市化水平的主要标志?

【学生活动】结合教材自主思考。

【教师总结】城市化三大标志:城市人口增加;城市用地规模扩大;城市人口在总人口中的比

重上升。通常以城市人口在总人口的比重作为衡量一个国家和地区城市化水平的主要标志。

2.城市化的特点

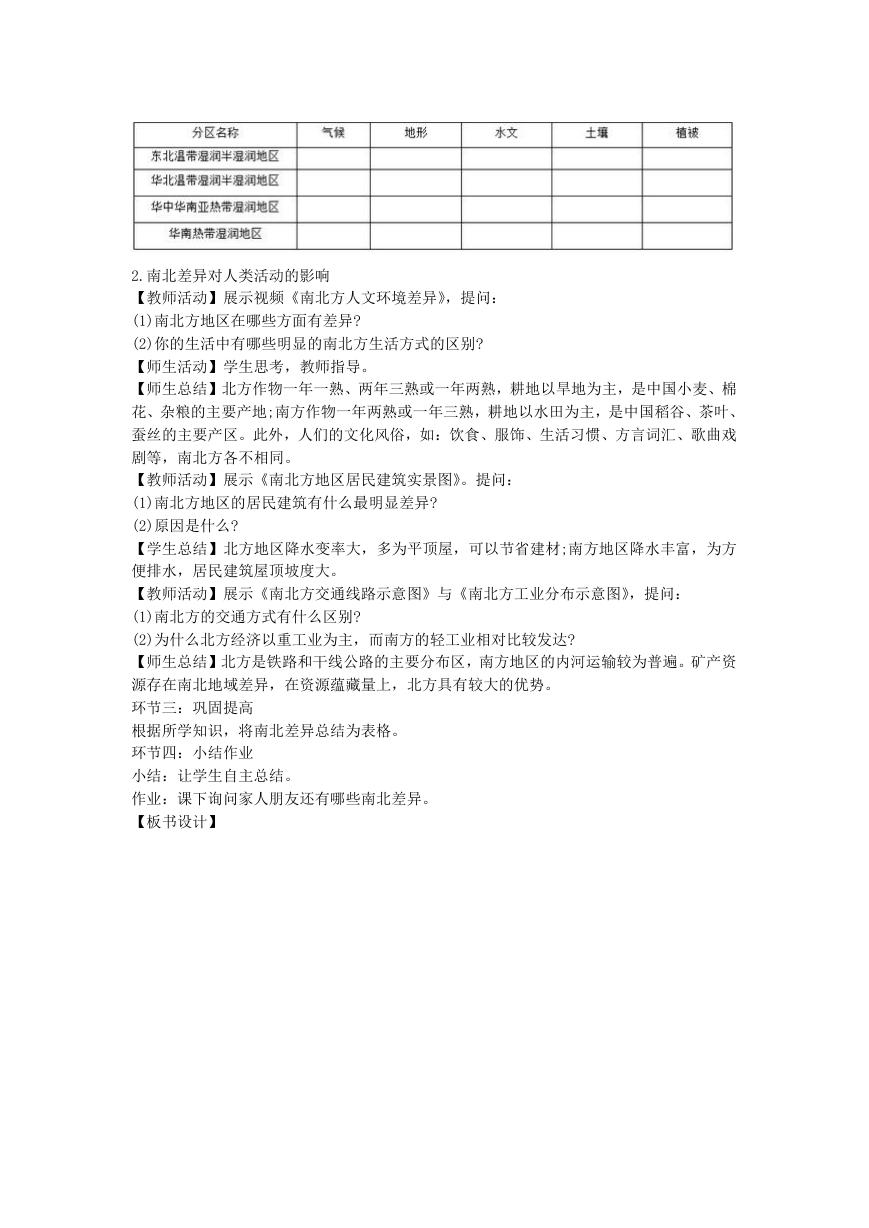

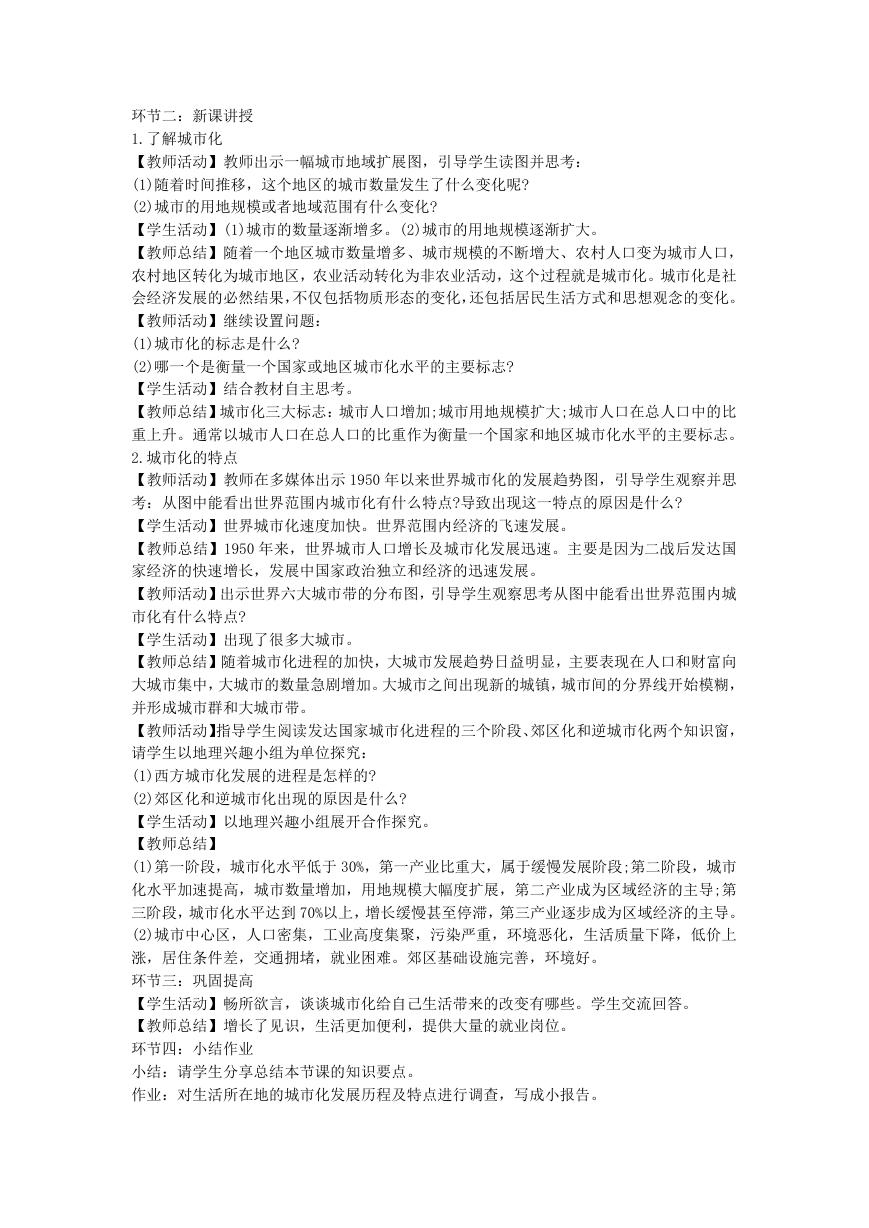

【教师活动】教师在多媒体出示 1950 年以来世界城市化的发展趋势图,引导学生观察并思

考:从图中能看出世界范围内城市化有什么特点?导致出现这一特点的原因是什么?

【学生活动】世界城市化速度加快。世界范围内经济的飞速发展。

【教师总结】1950 年来,世界城市人口增长及城市化发展迅速。主要是因为二战后发达国

家经济的快速增长,发展中国家政治独立和经济的迅速发展。

【教师活动】出示世界六大城市带的分布图,引导学生观察思考从图中能看出世界范围内城

市化有什么特点?

【学生活动】出现了很多大城市。

【教师总结】随着城市化进程的加快,大城市发展趋势日益明显,主要表现在人口和财富向

大城市集中,大城市的数量急剧增加。大城市之间出现新的城镇,城市间的分界线开始模糊,

并形成城市群和大城市带。

【教师活动】指导学生阅读发达国家城市化进程的三个阶段、郊区化和逆城市化两个知识窗,

请学生以地理兴趣小组为单位探究:

(1)西方城市化发展的进程是怎样的?

(2)郊区化和逆城市化出现的原因是什么?

【学生活动】以地理兴趣小组展开合作探究。

【教师总结】

(1)第一阶段,城市化水平低于 30%,第一产业比重大,属于缓慢发展阶段;第二阶段,城市

化水平加速提高,城市数量增加,用地规模大幅度扩展,第二产业成为区域经济的主导;第

三阶段,城市化水平达到 70%以上,增长缓慢甚至停滞,第三产业逐步成为区域经济的主导。

(2)城市中心区,人口密集,工业高度集聚,污染严重,环境恶化,生活质量下降,低价上

涨,居住条件差,交通拥堵,就业困难。郊区基础设施完善,环境好。

环节三:巩固提高

【学生活动】畅所欲言,谈谈城市化给自己生活带来的改变有哪些。学生交流回答。

【教师总结】增长了见识,生活更加便利,提供大量的就业岗位。

环节四:小结作业

小结:请学生分享总结本节课的知识要点。

作业:对生活所在地的城市化发展历程及特点进行调查,写成小报告。

�

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.郊区化和逆城市化出现的原因是什么?

【参考答案】

城市中心区,人口密集,工业高度集聚,污染严重,环境恶化,生活质量下降,低价上涨,

居中条件差,交通拥堵,就业困难。郊区基础设施完善,环境好。

2.请你谈谈对地理学科核心素养中“人地协调观”的理解。

【参考答案】

(1)本质

人地协调观是一种重要的自然观和发展观。人地协调观是现代地理学和地理教育的核心理

念,从人地关系的角度看,可以概括为地理环境对人类的影响、人类对地理环境的作用、协

调人类与地理环境的关系等三个重点。

(2)育人价值

培养学生的人地协调观,旨在使学生面对不断出现的人口、资源、环境和发展问题时,理解

并认识到,人类社会要更好地发展,必须尊重自然规律,协调好人类活动与地理环境的关系。

据此课程标准给出了针对人地协调观的培养目标:学生能够正确看待地理环境与人类活动的

相互影响,深入认识两者相互影响的不同方式、强度和后果,理解人们对人地关系认识的阶

段性表现及其原因,认同人地协调对可持续发展具有重要意义,形成尊重自然、和谐发展的

态度。

高中地理《干旱为主的自然特征》

一、考题回顾

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc