2019 年北京市中考语文考试语文试卷

考生须知

1.本试卷共 12 页,共五道大题,25 道小题,满分 100 分。考试时间 150 分钟。

2.在试卷和草稿纸上准确填写姓名、准考证号、考场号和座位号。

3.试题答案一律填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。

4.在答题卡上,选择题用 2B 铅笔作答,其他试题用黑色字迹签字笔作答。

5.考试结束,将本试卷、答题卡和草稿纸一并交回。

一、基础·运用(共 15 分)

学校开展“丝绸之路”历史文化主题学习活动,请你完成下列任务。

1. 下面是一位同学找来的一段介绍“丝绸之路”的文字。阅读这段文字,完成下列小题。

公元前 119 年,张骞奉汉武帝之命,率 300 多人的使团,带着牛羊、丝绸等物品出使西域。此后,汉

朝和西域的使者开始相互往来。商人们载.着汉朝的丝绸、漆器等货物,从长安(今西安)穿过河西走廊,

经西域运往中亚、西亚,再转运到欧洲;又把西域的物产和奇珍异宝运到中原。这条 ① 通欧亚的陆上

交通道路,就是载.入史册的“丝绸之路”。后来,汉朝又开辟多条海上航线,逐渐形成了“海上丝绸之路”。

二者交相辉映,共同谱写了人类交融互鉴、共同发展的历史篇章。近年来,中国提出的“一带一路”倡议,

就是为 ② 续丝绸之路的辉煌历史、开创灿烂未来而贡献的卓越智慧。

(1)依次给这段文字中加点的字注音,全都正确的一项是

A. 载(zǎi) 载(zài)

C. 载(zài) 载(zǎi)

B. 载(zài)

载(zài)

D. 载(zǎi)

载(zǎi)

2. 同学们参观“文化记忆——中国丝绸之路非物质文化遗产展”,看到一件蜀锦展品,它来自四川成都。

成都又名“锦官城”,我国______朝诗人杜甫就有“花重锦官城”的诗句。

3. 一位同学准备去做“文化记忆——中国丝绸之路非物质文化遗产展”的志愿讲解员,他拟写了下面的一

段讲解词。在【甲】【乙】两处分别填入标点符号,最恰当的一项是

本次展览展示了丝绸之路沿线 13 个省、自治区、直辖市的重点非物质文化遗产项目【甲】展品的年代

跨越久远,有西汉时期的铜鼓,也有明清时期的瓷器;展品的种类十分丰富,包括乐器、瓷器、织锦、刺

绣等;展品涉及 21 个民族,表现了这些民族丰富的非遗文化【乙】展览中的所有展品,既体现了精湛的技

艺,也具有重要的历史和艺术价值。

A. 【甲】句号

【乙】句号

B. 【甲】句号

【乙】分号

C. 【甲】冒号

【乙】句号

D. 【甲】冒号

【乙】分号

�

4. 国家博物馆举办“丝绸之路国家博物馆文物精品展”。展览展出的是丝绸之路沿路国家珍藏的文物精品。

右图是展览的宣传海报上面有“殊方共享”四个字。一位同学查字典得知“殊方”的意思是“他乡,异

域”。结合展览的内容,你认为“殊方共享”在这里的意思是_______________________。

5. 下面是“丝绸之路国家博物馆文物精品展”前言中的一段话。结合语境,在横线处填入语句,最恰当的

一项是

陆上丝绸之路沿线国家的展品中,既有俄罗斯国家历史博物馆收藏的叶形矛头,也有哈萨克斯坦国家

博物馆收藏的黄金武士;海上丝绸之路沿线国家的展品中,既有束埔寨国家博物馆收藏的铜鼓,也有日本

东京国立博物馆收藏的突线钮铜铎,展览中的精美文物众多,举不胜举。___________________。

【甲】丝绸之路沿线各国充分体现了这些精美文物在文化艺术方面融合互鉴、交汇碰撞的广度和深度

【乙】丝绸之路沿线各国文化艺术交流的广度和深度,充分体现在这些精美文物的融合互鉴、交汇碰撞之

中

【丙】这些精美文物充分体现了丝绸之路沿线各国在文化艺术方面融合互鉴、交汇碰撞的广度和深度

6. 学校微信公众号负责人准备做一期与本次活动相关的推送,向同学们征集图文资料。阅读同学们的来稿,

完成下列小题。

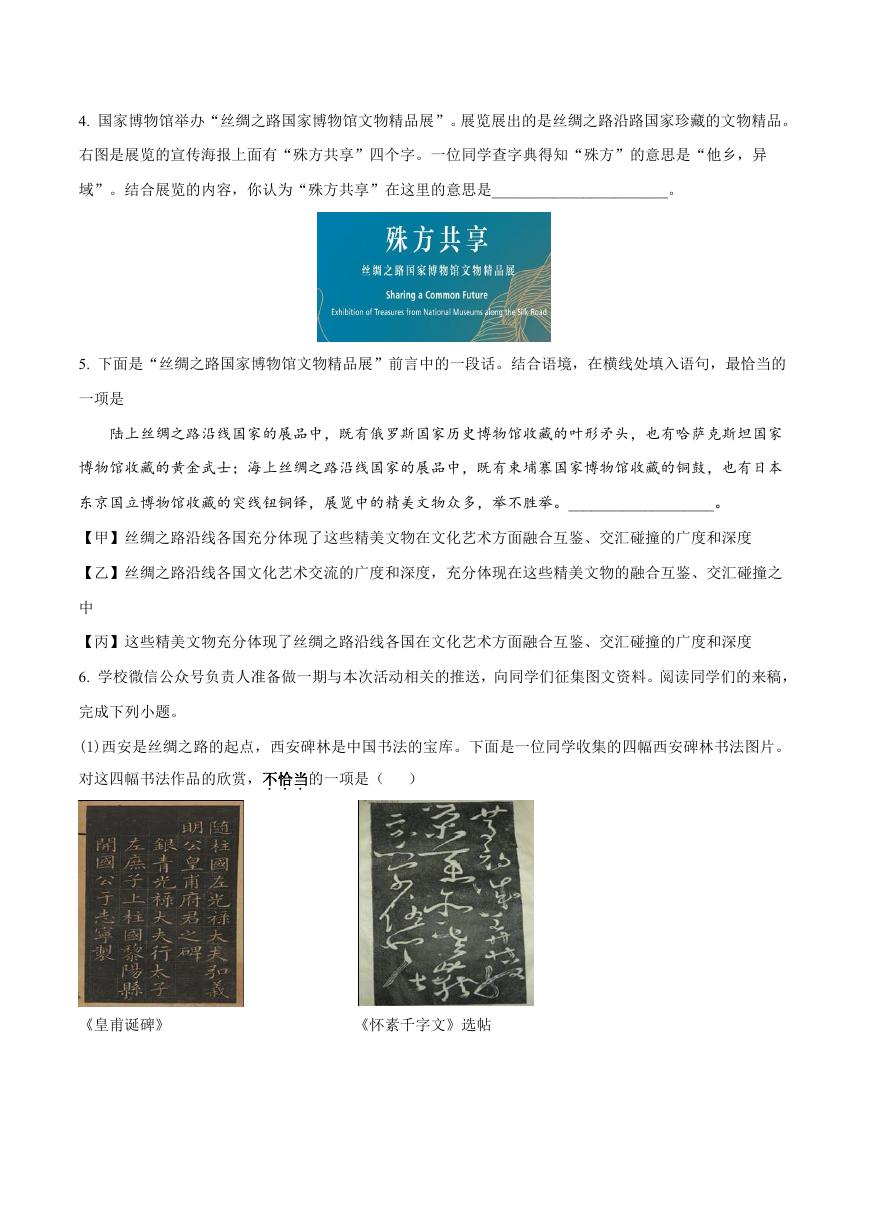

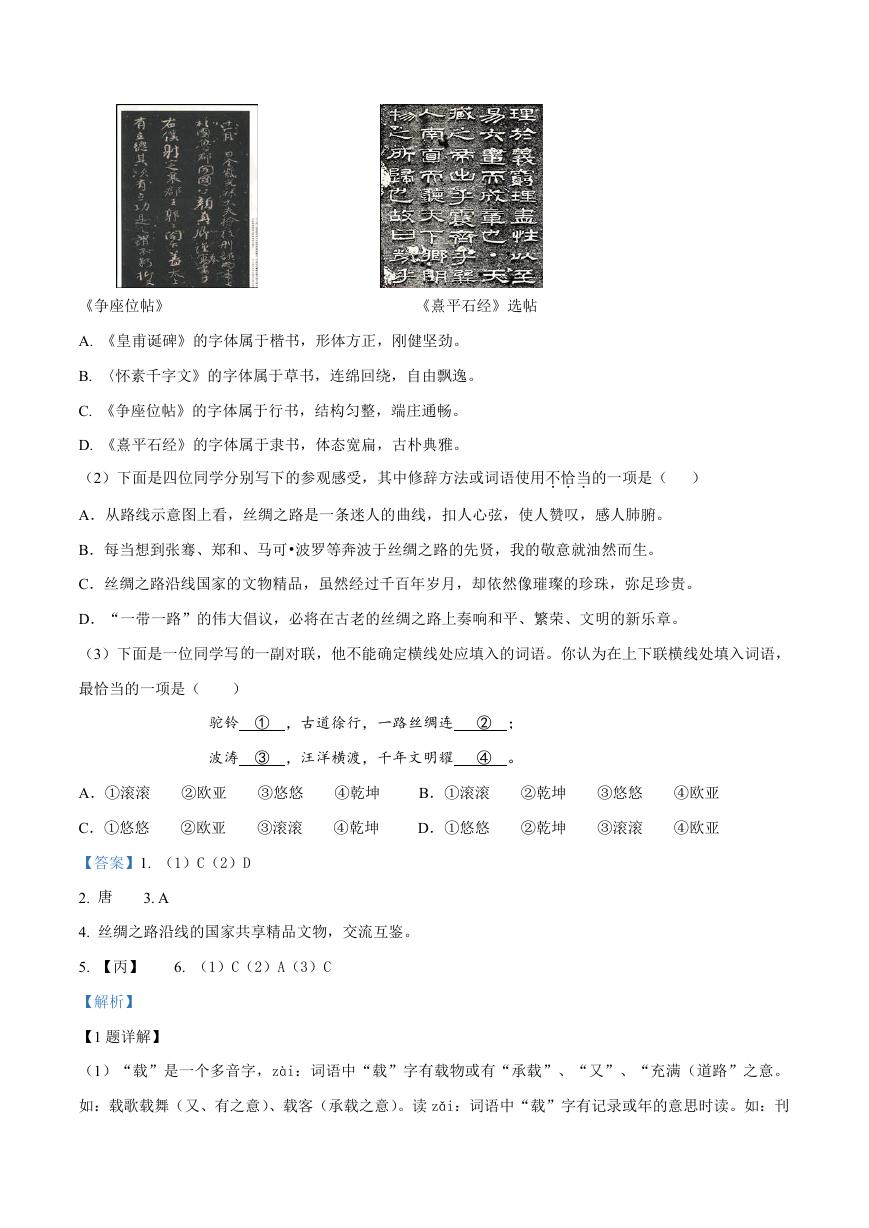

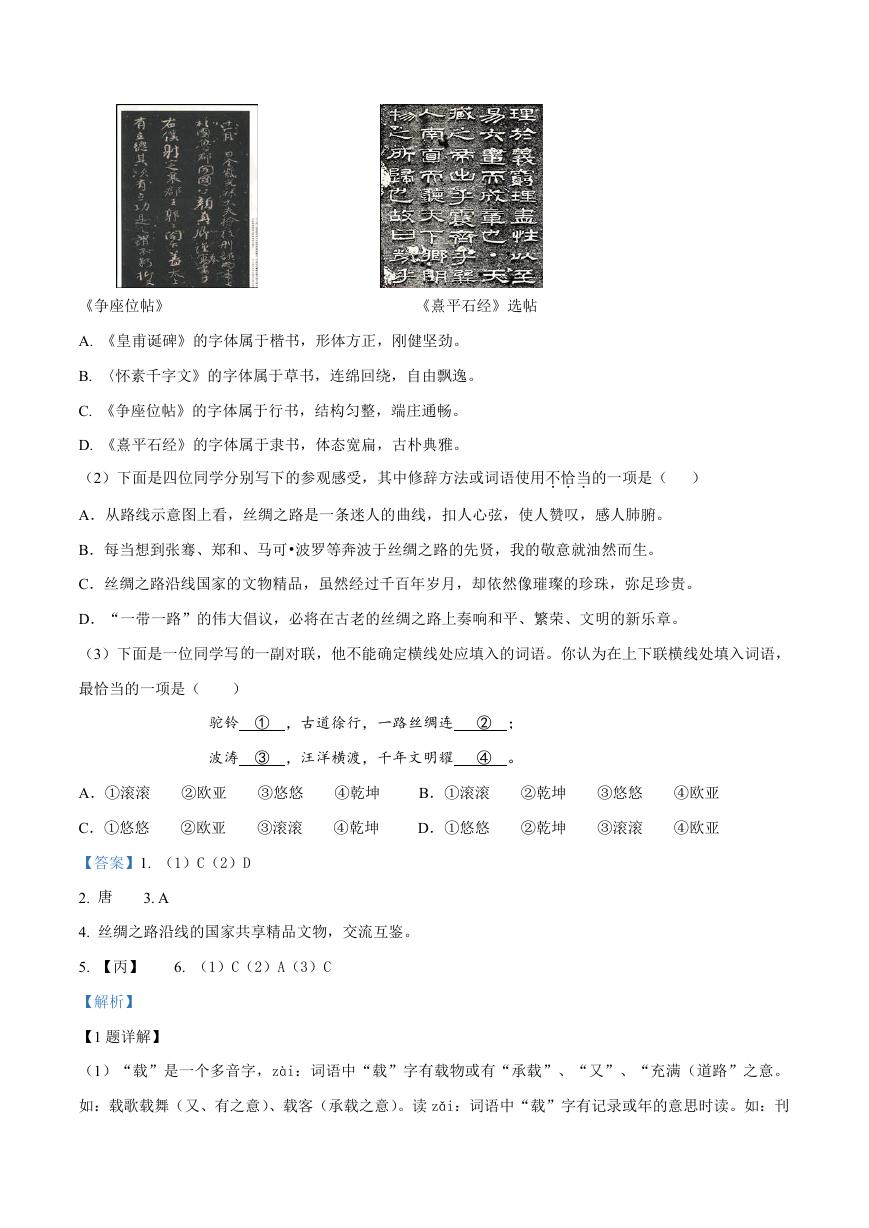

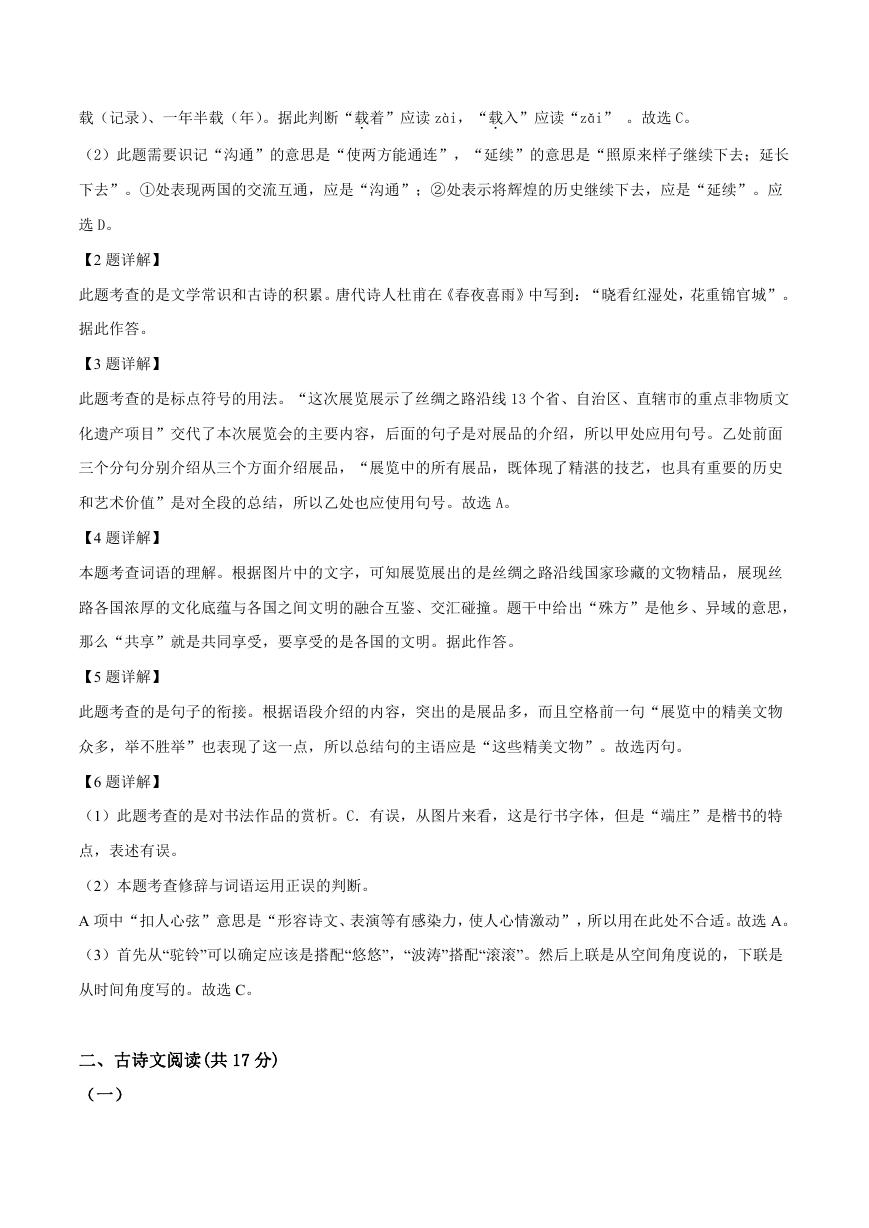

(1)西安是丝绸之路的起点,西安碑林是中国书法的宝库。下面是一位同学收集的四幅西安碑林书法图片。

对这四幅书法作品的欣赏,不恰当...的一项是( )

《皇甫诞碑》

《怀素千字文》选帖

�

《争座位帖》

《熹平石经》选帖

A. 《皇甫诞碑》的字体属于楷书,形体方正,刚健坚劲。

B. 〈怀素千字文》的字体属于草书,连绵回绕,自由飘逸。

C. 《争座位帖》的字体属于行书,结构匀整,端庄通畅。

D. 《熹平石经》的字体属于隶书,体态宽扁,古朴典雅。

(2)下面是四位同学分别写下的参观感受,其中修辞方法或词语使用不恰当...的一项是( )

A.从路线示意图上看,丝绸之路是一条迷人的曲线,扣人心弦,使人赞叹,感人肺腑。

B.每当想到张骞、郑和、马可•波罗等奔波于丝绸之路的先贤,我的敬意就油然而生。

C.丝绸之路沿线国家的文物精品,虽然经过千百年岁月,却依然像璀璨的珍珠,弥足珍贵。

D.“一带一路”的伟大倡议,必将在古老的丝绸之路上奏响和平、繁荣、文明的新乐章。

(3)下面是一位同学写的一副对联,他不能确定横线处应填入的词语。你认为在上下联横线处填入词语,

最恰当的一项是(

)

驼铃 ① ,古道徐行,一路丝绸连 ② ;

波涛 ③ ,汪洋横渡,千年文明耀 ④ 。

A.①滚滚

C.①悠悠

②欧亚

③悠悠

④乾坤

②欧亚

③滚滚

④乾坤

B.①滚滚

D.①悠悠

②乾坤

③悠悠

④欧亚

②乾坤

③滚滚

④欧亚

【答案】1. (1)C(2)D

2. 唐

3. A

4. 丝绸之路沿线的国家共享精品文物,交流互鉴。

5. 【丙】

6. (1)C(2)A(3)C

【解析】

【1 题详解】

(1)“载”是一个多音字,zài:词语中“载”字有载物或有“承载”、“又”、“充满(道路”之意。

如:载歌载舞(又、有之意)、载客(承载之意)。读 zǎi:词语中“载”字有记录或年的意思时读。如:刊

�

载(记录)、一年半载(年)。据此判断“载.着”应读 zài,“载.入”应读“zǎi” 。故选 C。

(2)此题需要识记“沟通”的意思是“使两方能通连”,“延续”的意思是“照原来样子继续下去;延长

下去”。①处表现两国的交流互通,应是“沟通”;②处表示将辉煌的历史继续下去,应是“延续”。应

选 D。

【2 题详解】

此题考查的是文学常识和古诗的积累。唐代诗人杜甫在《春夜喜雨》中写到:“晓看红湿处,花重锦官城”。

据此作答。

【3 题详解】

此题考查的是标点符号的用法。“这次展览展示了丝绸之路沿线 13 个省、自治区、直辖市的重点非物质文

化遗产项目”交代了本次展览会的主要内容,后面的句子是对展品的介绍,所以甲处应用句号。乙处前面

三个分句分别介绍从三个方面介绍展品,“展览中的所有展品,既体现了精湛的技艺,也具有重要的历史

和艺术价值”是对全段的总结,所以乙处也应使用句号。故选 A。

【4 题详解】

本题考查词语的理解。根据图片中的文字,可知展览展出的是丝绸之路沿线国家珍藏的文物精品,展现丝

路各国浓厚的文化底蕴与各国之间文明的融合互鉴、交汇碰撞。题干中给出“殊方”是他乡、异域的意思,

那么“共享”就是共同享受,要享受的是各国的文明。据此作答。

【5 题详解】

此题考查的是句子的衔接。根据语段介绍的内容,突出的是展品多,而且空格前一句“展览中的精美文物

众多,举不胜举”也表现了这一点,所以总结句的主语应是“这些精美文物”。故选丙句。

【6 题详解】

(1)此题考查的是对书法作品的赏析。C.有误,从图片来看,这是行书字体,但是“端庄”是楷书的特

点,表述有误。

(2)本题考查修辞与词语运用正误的判断。

A 项中“扣人心弦”意思是“形容诗文、表演等有感染力,使人心情激动”,所以用在此处不合适。故选 A。

(3)首先从“驼铃”可以确定应该是搭配“悠悠”,“波涛”搭配“滚滚”。然后上联是从空间角度说的,下联是

从时间角度写的。故选 C。

二、古诗文阅读(共 17 分)

(一)

�

7.默写

(1)子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,__________”(《论语·子张》)

(2)莫笑农家腊酒浑,__________。山重水复疑无路__________。(陆游《游山西村》)

(3)在北海公园里游览,当你看到具有中国传统建筑风格的五龙亭,你能联想到的带有“亭”(或

“楼”“阁”)字的一句古诗是__________”。(允许有一个不会写的字用拼音替代)

【答案】

(1). (1)仁在其中矣

(2). (2)丰年留客足鸡豚

(3). 柳暗花明又一村

(4). (3)

北海公园五龙亭

孤山寺北贾亭西

【解析】

【7 题详解】

需要注意“仁”的书写。根据意思“仁”是儒家推崇的思想。

【8 题详解】

需要注意“豚”的书写。

【9 题详解】

从积累的古诗中找出带有“亭”(或“楼”“阁”)的古诗。示例:昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

(二)

阅读《送杜少府之任蜀州①》,完成下列小题。

送杜少府之任蜀州

王勃

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

注:①【蜀州】有的版本写作“蜀川”。

�

8. 这是一首送别诗。朋友将远赴蜀州,离别之际,诗人以两人共同的境遇“_______”宽解友人,并以“无

为在歧路,儿女共沾巾”劝慰鼓励友人。全诗既抒发了诗人送别友人的_______之情,也表现了诗人_______

的人生态度。

9. 李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中的“我寄愁心与明月,随君(一作“随风”)直到夜郎西”,与本

诗的“海内存知己,天涯若比邻”,表现的都是对朋友的深厚情谊。请你结合诗句内容,简要说明两位诗

人各自是如何抒发内心情感的。

【答案】8.

(1). 宦游人

(2). 不舍、依依惜别

(3). 乐观豁达

9. “海内存知己,天涯若比邻”运用夸张的手法,表现友谊不受时间、空间的限制,抒发作者乐观豁达的

情感;“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”运用寄情于景和拟人的手法,作者借“明月”寄托自己对友

人的思念,体现了对友人的忧虑、关切、同情和不舍。

【解析】

【8 题详解】

此题考查的是对诗的理解。此诗是送别诗的名作,起句严整对仗,三、四句以散调相承,以实转虚,文情

跌宕。“离别意”写出了两人共同的境遇。朋友将远赴蜀州,离别之际,诗人以两人共同的境遇“同是宦游人”

宽解友人。第三联“海内存知己,天涯若比邻”,奇峰突起,高度地概括了“友情深厚,江山难阻”的情景,尾

联点出“送”的主题。全诗开合顿挫,气脉流通,意境旷达。送别诗中的悲凉凄怆之气,音调明快爽朗,语言

清新高远,内容独树碑石。此诗一洗往昔送别诗中悲苦缠绵之态,体现出诗人高远的志向、豁达的情趣和

旷达的胸怀。据此理解作答。

【9 题详解】

此题考查的是对古诗的赏析。“海内存知己,天涯若比邻”远离分不开知己,只要同在四海之内,就是天涯海

角也如同近在邻居一样,一秦一蜀又算得什么呢。表现友谊不受时间的限制和空间的阻隔,是永恒的,无

所不在的,所抒发的情感是乐观豁达的。“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西” 诗人李白通过丰富的想象,

用男女情爱的方式以抒写志同道合的友情,给予抽象的“愁心”以物的属性,它竟会随风逐月到夜郎西。本来

无知无情的明月,竟变成了一个了解自己,富于同情的知心人,她能够而且愿意接受自己的要求,将自己

对朋友的怀念和同情带到辽远的夜郎之西,交给那不幸的迁谪者。

译文:

巍巍长安,雄踞三秦之地;渺渺四川,却在迢迢远方。你我命运何等相仿,奔波仕途,远离家乡。只要有

知心朋友,四海之内不觉遥远。即便在天涯海角,感觉就像近邻一样。岔道分手,实在不用儿女情长,泪

洒衣裳。

�

【点睛】《送杜少府之任蜀州》是唐代诗人王勃的作品。此诗意在慰勉友人勿在离别之时悲哀。首联描画出

送别地与友人出发地的形势和风貌,隐含送别的情意,严整对仗;颔联为宽慰之辞,点明离别的必然性,

以散调相承,以实转虚,文情跌宕;颈联奇峰突起,高度地概括了“友情深厚,江山难阻”的情景,使友情升

华到一种更高的美学境界;尾联点出“送”的主题,而且继续劝勉、叮咛朋友,也是自己情怀的吐露。此诗开

合顿挫,气脉流通,意境旷达,堪称送别诗中的不世经典,全诗仅仅四十个字,却纵横捭阖,变化无穷,

仿佛在一张小小的画幅上,包容着无数的丘壑,有看不尽的风光,至今广泛流传。

(三)

阅读下面文言文,完成下列小题。

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举

于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,【甲】所

以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;因于心,街于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌

国外患者,国恒亡。【乙】然后知生于忧患而死于安乐也。

选自《孟子·告子下》)

10. 下列选项中加点字的意思都相同的一项是( )

A. 举.于市 举.一反三 举.足轻重 轻举.妄动

B. 人恒过. 过.目不忘 悔过.自新 言过.其实

C. 衡于虑. 不足为虑. 深思熟虑. 处心积虑.

D. 征于色. 声色.俱厉 眉飞色.舞 喜形于色.

11. 翻译文中两处画线语句,并依据上下文对其作出进一步理解,全都正确的一项是(

)

A. 所以动心忍性,曾益其所不能。

翻译:用(这些)来使他内心受到震动,性格变得坚忍,增加他所不具备的才能。

理解:孟子认为,只有让一个人内心愁苦、筋骨劳累,挨饿受冻,身体疲乏,有做不完的事,才能锤炼他的

意志,增长他的才干。

B. 然后知生于忧患而死于安乐也。

翻译:这样以后人们才会明白,人(或国家)常处于忧愁祸患之中可以生存,而常处于安逸享乐之中则会灭亡。

理解:孟子在阐明困境能使人奋起的道理,并指出造成国家灭亡的原因之后,才得出了“生于忧患,死于安

乐”的结论。

�

12. 上文论述了“生于忧患,死于安乐”。结合下面两则【链接材料】,简要说明“生于忧患,死于安乐”

在赵襄子和隋炀帝身上是如何体现的。

【链接材料一】

赵襄子①攻瞿②,胜老人、中人③,使使者来谒之,襄子方食抟饭④,有忧色。左右曰:“一朝而两城下,

此人之所以喜也,今君有忧色何?”泉子曰:“今赵氏之德行,无所于积,一朝而两城下,亡其及我乎?”孔

子闻之曰:“赵氏其昌乎!”夫忧所以为昌也,而喜所以为亡也。

(节选自《吕氏春秋·慎大览·慎大》)

【链接材料二】

(隋炀帝)恃其富强,不虞⑤后患。驱天下以从⑥欲,罄⑦万物而自本,采城中之子女,求远方之奇异。宫

苑是饰,台榭是崇,徭役无时,干戈不戢⑧。遂以四海之尊,殒⑨于匹夫之手,子孙殄绝,为天下笑,可不

痛哉!

注:①[赵襄子]春秋末晋国大夫,赵氏家族首领,战国时期赵国的创始人。②[翟(dí)]春秋时期的国家。③[老

人、中人]翟国的两座城池。④[抟(tuán)饭]捏成团的饭。⑤[虞]考虑,防范。⑥[从]同“纵”。⑦[罄(qìng)]

(节选自《贞观政要·君道第一》)

用尽,消耗殆尽。⑧[干戈不戢(jí)]战事终年不休。⑨[殒(yǔn)]死亡。

【答案】10. D

11. B

12. (1)赵襄子一天攻打下来两座城池,非但面无喜色,反而愁眉不展,是担忧赵国没有积累什么德行,

很快也会灭亡。是生于忧患的体现。(2)隋炀帝倚仗国家强大,做事不考虑后患,骄奢淫逸,最后国家破

灭,身首异处,被天下耻笑,是死于安乐的体现。

【解析】

【10 题详解】

此题考查的是对词语的理解。

A:被选拔/提出/举动、向上抬/行动。

B:犯过错/经过/过错/超过。

C:思虑/忧虑/考虑/思虑。

D:都是“脸色、神态”的意思。

故选 D。

【11 题详解】

此题考查的是对句子的理解。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc