2017 下半年安徽教师资格高中数学学科知识与教学能力真

一、单项选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分)

题及答案

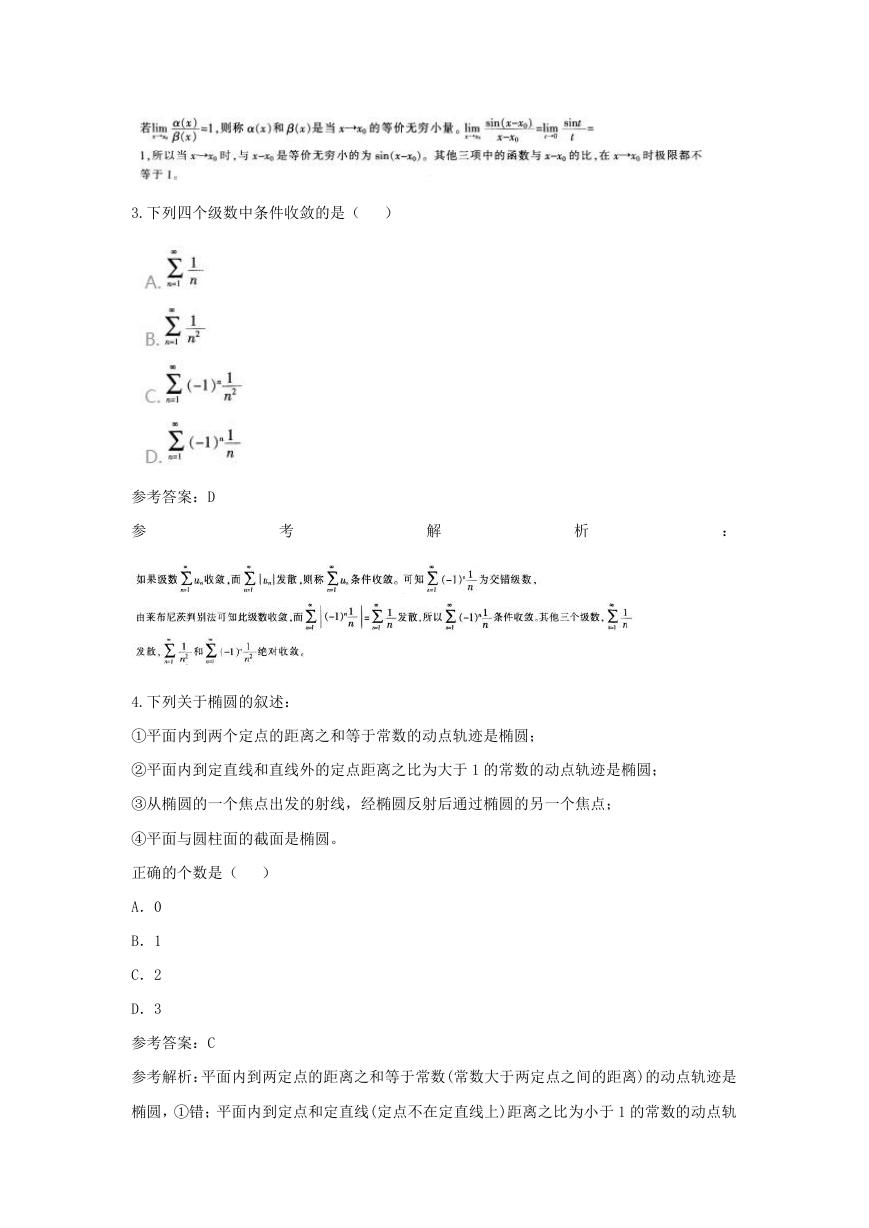

1.

A.0

B.1

C.2

D.3

参考答案:D

参

考

解

析

:

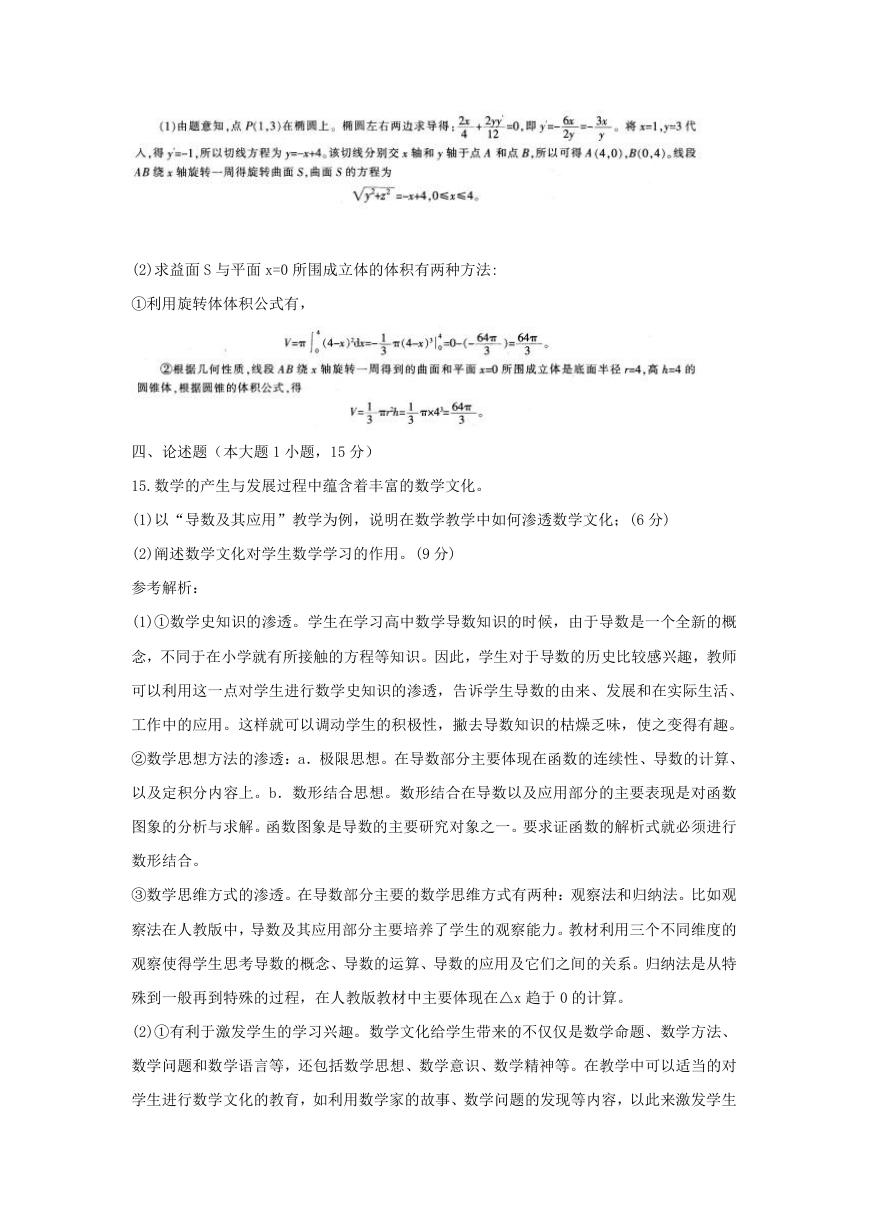

2.当 x→x0 时,与 x→x0 是等价无穷小的是( )

参考答案:A

参

考

解

析

:

�

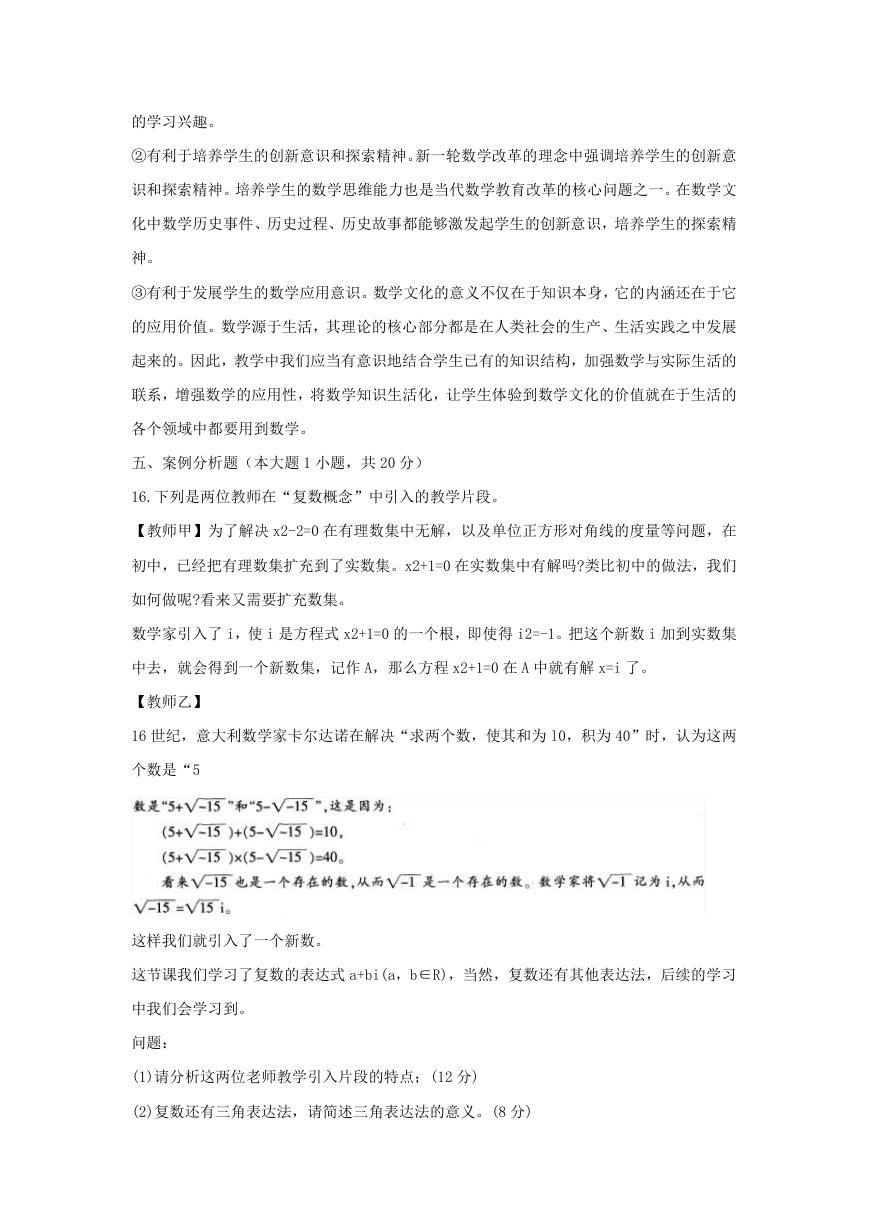

3.下列四个级数中条件收敛的是( )

参考答案:D

参

考

解

析

:

4.下列关于椭圆的叙述:

①平面内到两个定点的距离之和等于常数的动点轨迹是椭圆;

②平面内到定直线和直线外的定点距离之比为大于 1 的常数的动点轨迹是椭圆;

③从椭圆的一个焦点出发的射线,经椭圆反射后通过椭圆的另一个焦点;

④平面与圆柱面的截面是椭圆。

正确的个数是( )

A.0

B.1

C.2

D.3

参考答案:C

参考解析:平面内到两定点的距离之和等于常数(常数大于两定点之间的距离)的动点轨迹是

椭圆,①错;平面内到定点和定直线(定点不在定直线上)距离之比为小于 1 的常数的动点轨

�

迹是椭圆,②对;③正确;平面与圆柱面的截面可能是长方形、圆、椭圆,④错误。故选 C。

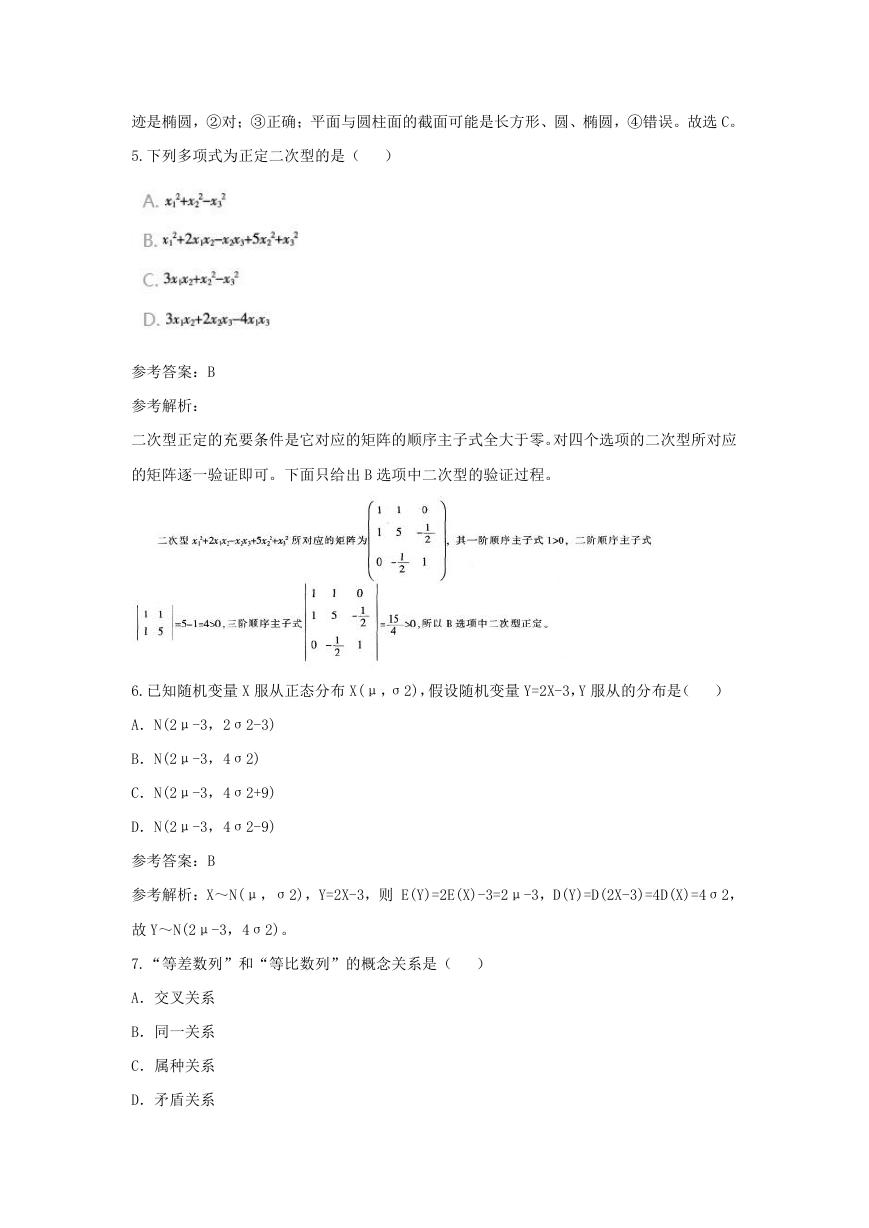

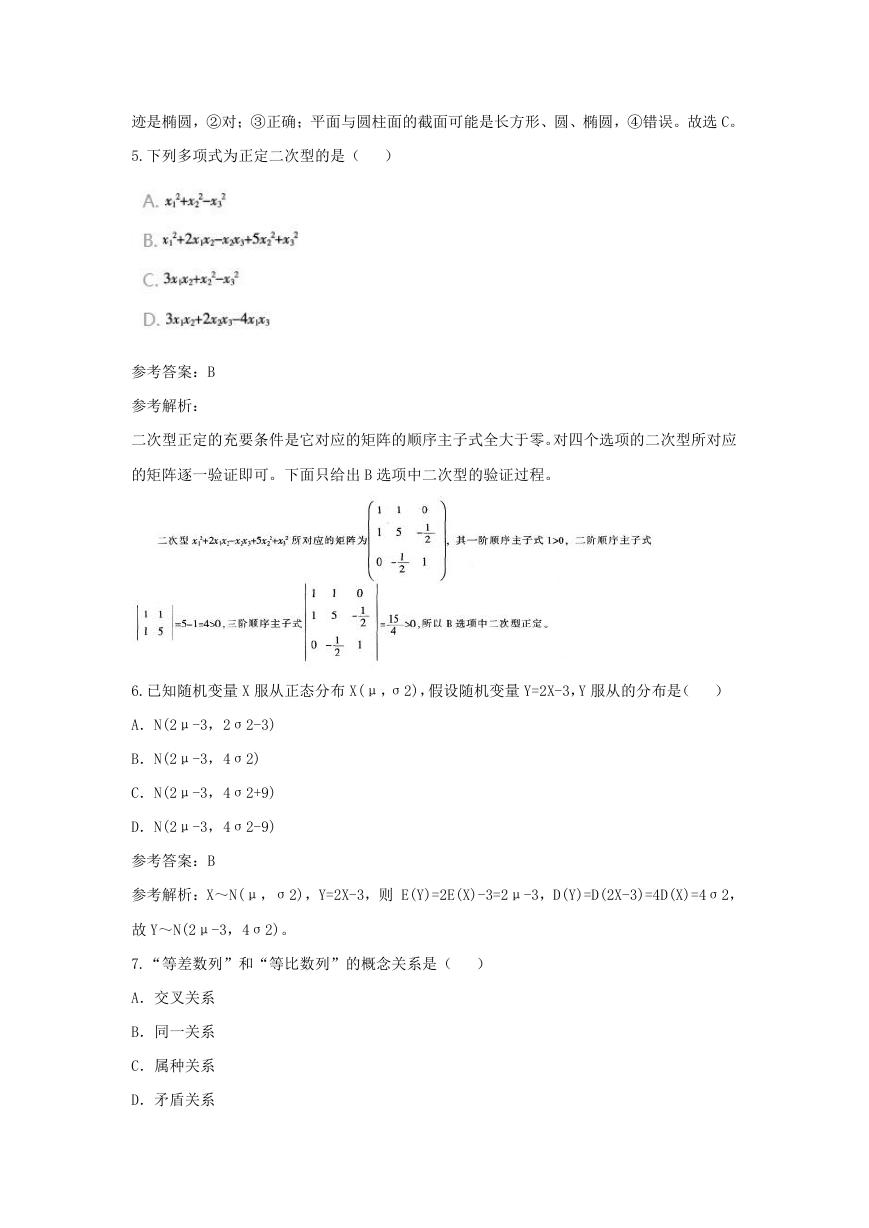

5.下列多项式为正定二次型的是( )

参考答案:B

参考解析:

二次型正定的充要条件是它对应的矩阵的顺序主子式全大于零。对四个选项的二次型所对应

的矩阵逐一验证即可。下面只给出 B 选项中二次型的验证过程。

6.已知随机变量 X 服从正态分布 X(μ,σ2),假设随机变量 Y=2X-3,Y 服从的分布是( )

A.N(2μ-3,2σ2-3)

B.N(2μ-3,4σ2)

C.N(2μ-3,4σ2+9)

D.N(2μ-3,4σ2-9)

参考答案:B

参考解析:X~N(μ,σ2),Y=2X-3,则 E(Y)=2E(X)-3=2μ-3,D(Y)=D(2X-3)=4D(X)=4σ2,

故 Y~N(2μ-3,4σ2)。

7.“等差数列”和“等比数列”的概念关系是( )

A.交叉关系

B.同一关系

C.属种关系

D.矛盾关系

�

参考答案:A

参考解析:“等差数列”和“等比数列”的外延中都包含常数数列,因此属于交叉关系。

8.在集合、三角函数、导数及其应用、平面向量和空间向量五个内容中,属于高中数学必修

课程内容的有( )

A.1 个

B.2 个

C.3 个

D.4 个

参考答案:C

参考解析:导数及其应用和空间向量均属于选修课程内容。

二、简答题(本大题共 5 小题,每题 7 分,共 35 分)

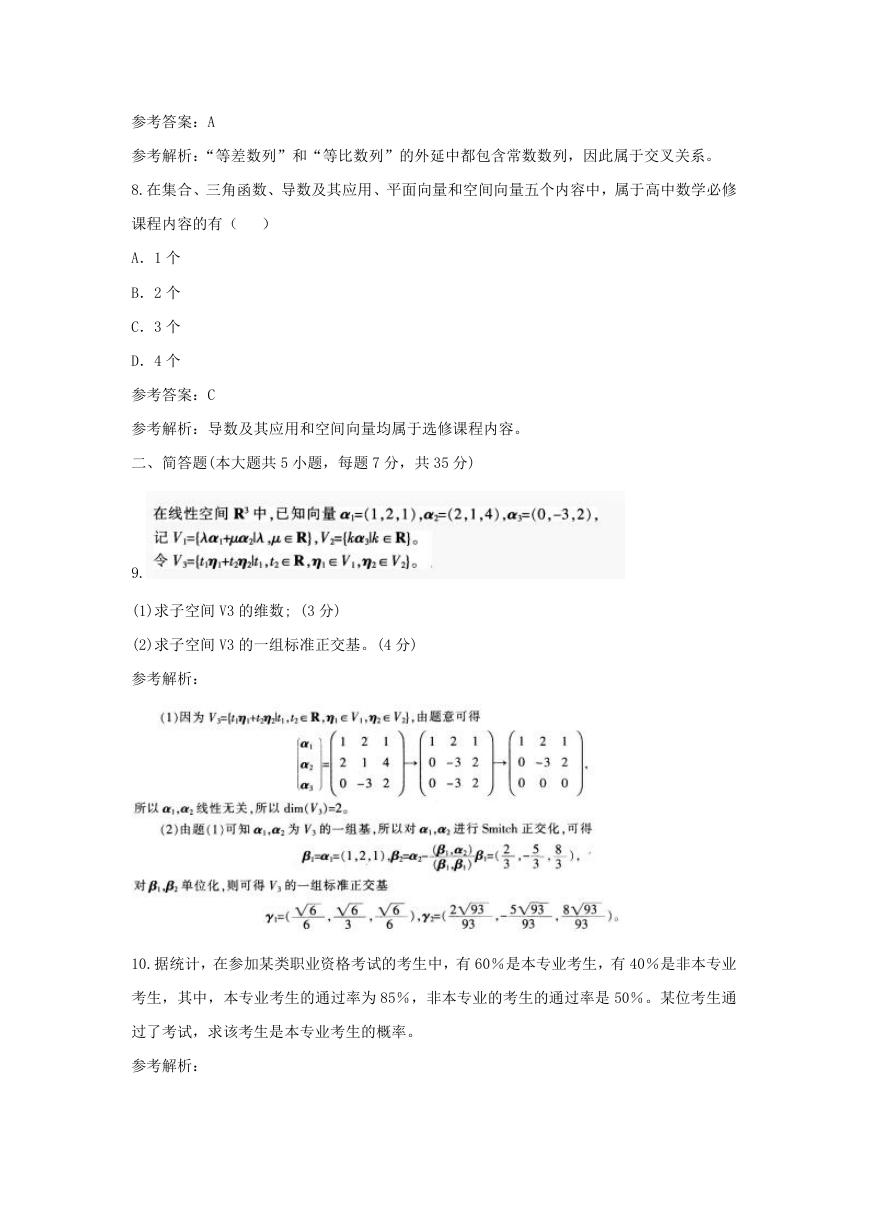

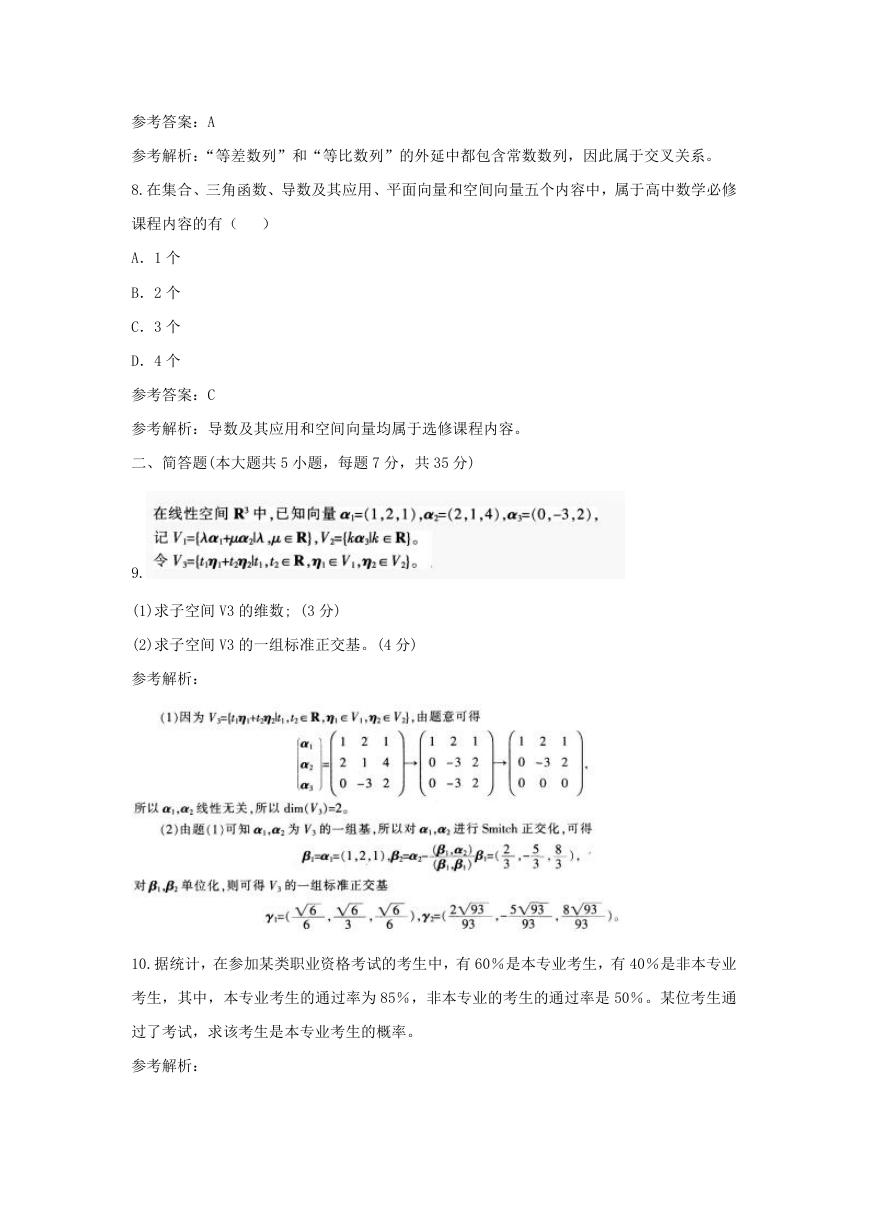

9.

(1)求子空间 V3 的维数; (3 分)

(2)求子空间 V3 的一组标准正交基。(4 分)

参考解析:

10.据统计,在参加某类职业资格考试的考生中,有 60%是本专业考生,有 40%是非本专业

考生,其中,本专业考生的通过率为 85%,非本专业的考生的通过率是 50%。某位考生通

过了考试,求该考生是本专业考生的概率。

参考解析:

�

11.在平面有界区域,由连续曲线 C 围成一个封闭图形,证明:存在实数ξ,使直线 y=x+ξ

平分该图形的面积。

参考解析:

12.给出“平行四边形”和“实数”的定义,并说明定义方式。

参考解析:

平行四边形:两组对边分别平行的四边形叫作平行四边形。定义方式为属加种差定义法。实

数:有理数和无理数统称为实数。定义方式为外延定义法。

13.简述向量的数量积运算与实数的乘法运算的区别。

参考解析:

(1)运算对象不同:向量的数量积运算不仅涉及向量的长度,还涉及向量的方向;实数运算

的对象是实数,只涉及大小。

(2)运算律不同:向量的数量积运算与实数乘法运算虽然在运算过程中均满足运算律:交换

律、分配律,且运算结果均为实数,但实数的乘法运算满足消去律,向量的数量积运算则不

满足;实数乘法运算中若 a 不等于 0,且 ab=0,则 b=0,但在向量数量积运算中若 a≠0,且

a·b=0,则有两种情况 b=0 或 a⊥b。

(3)运算的意义不同:向量曲的数量积表示的几何意义为|a||b|cosθ,实数运算并不具备几

何意义。

三、解答题(本大题 1 题, 10 分)

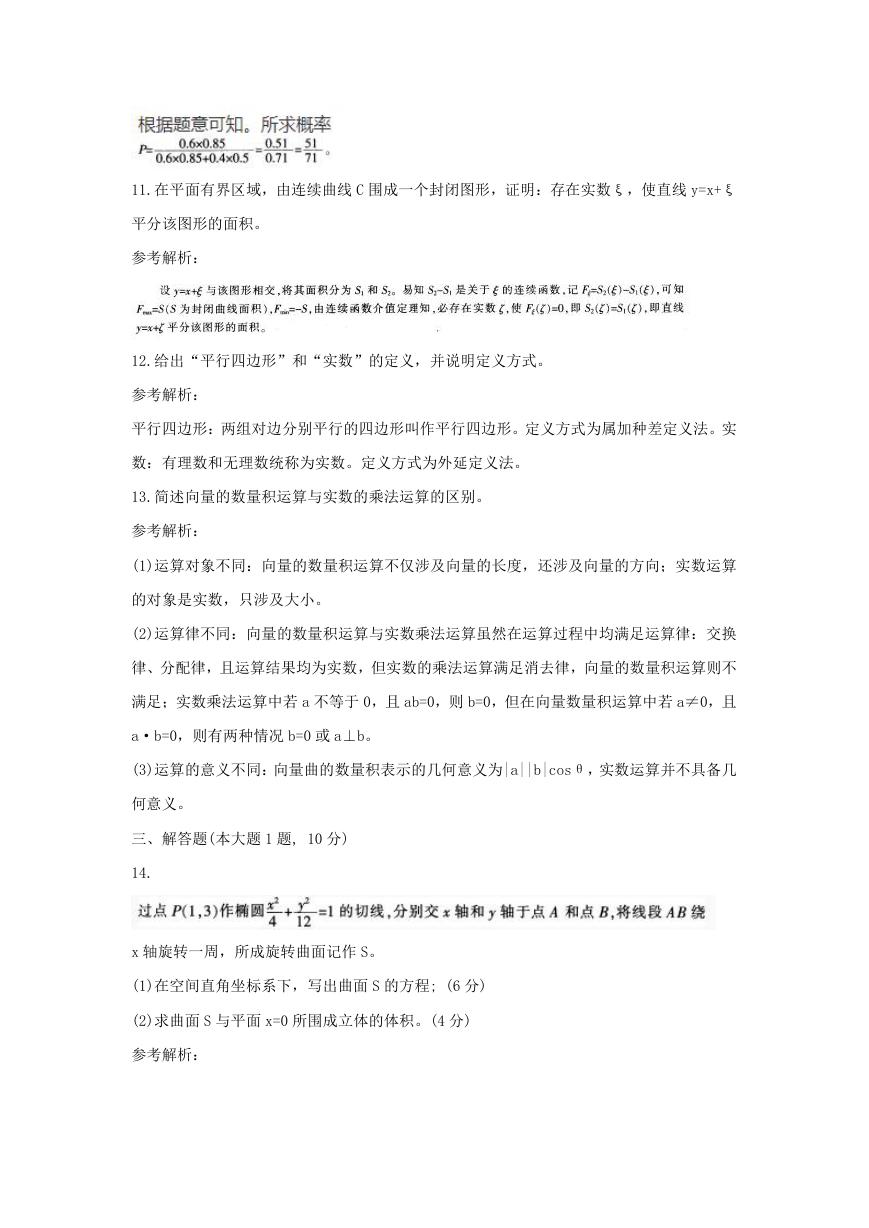

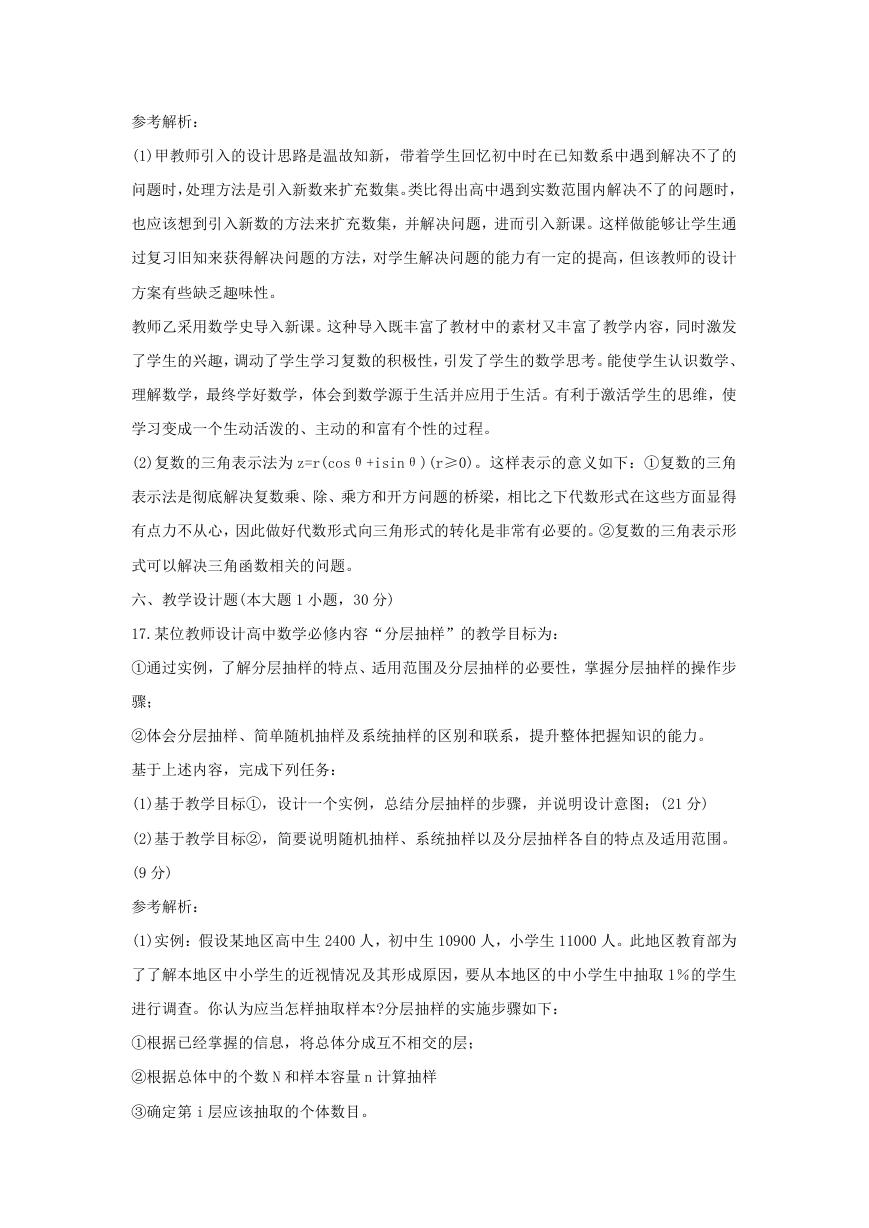

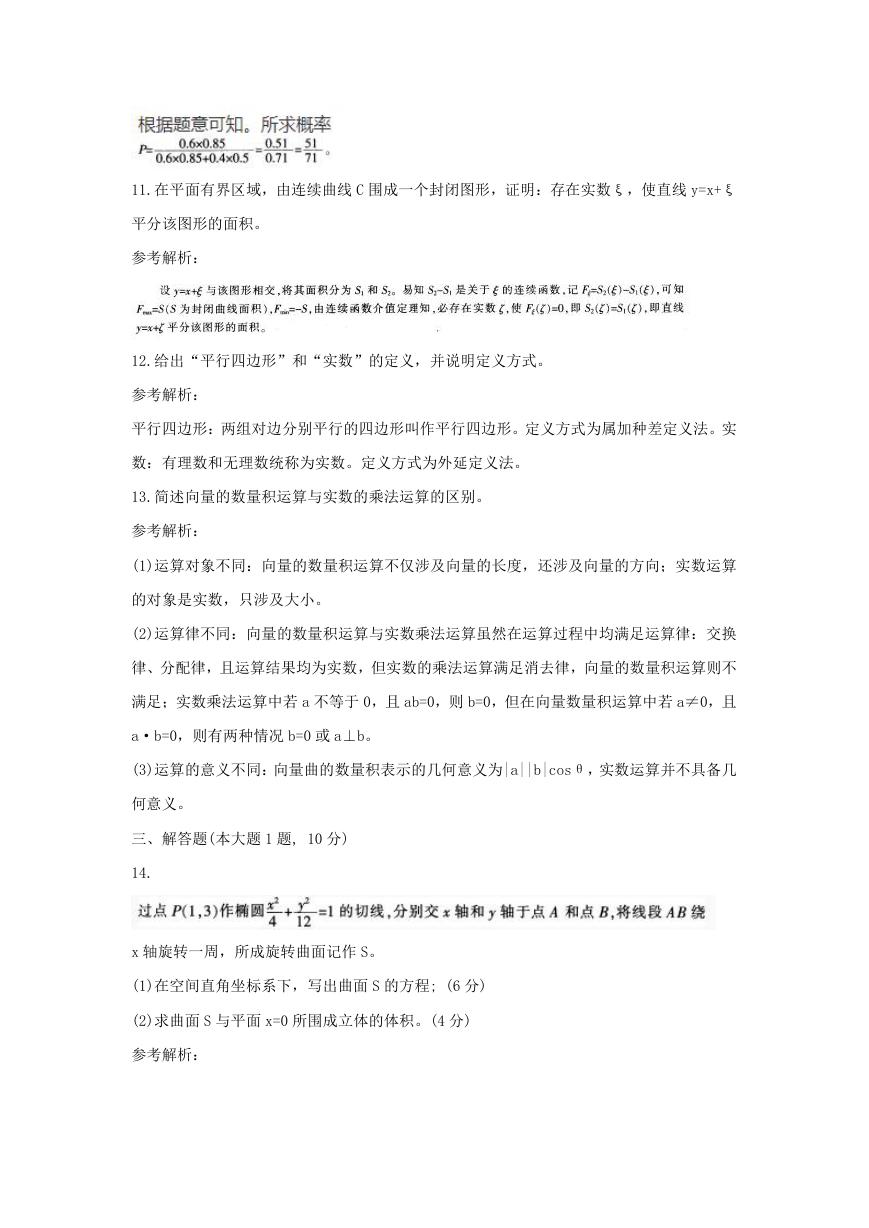

14.

x 轴旋转一周,所成旋转曲面记作 S。

(1)在空间直角坐标系下,写出曲面 S 的方程; (6 分)

(2)求曲面 S 与平面 x=0 所围成立体的体积。(4 分)

参考解析:

�

(2)求益面 S 与平面 x=0 所围成立体的体积有两种方法:

①利用旋转体体积公式有,

四、论述题(本大题 1 小题,15 分)

15.数学的产生与发展过程中蕴含着丰富的数学文化。

(1)以“导数及其应用”教学为例,说明在数学教学中如何渗透数学文化;(6 分)

(2)阐述数学文化对学生数学学习的作用。(9 分)

参考解析:

(1)①数学史知识的渗透。学生在学习高中数学导数知识的时候,由于导数是一个全新的概

念,不同于在小学就有所接触的方程等知识。因此,学生对于导数的历史比较感兴趣,教师

可以利用这一点对学生进行数学史知识的渗透,告诉学生导数的由来、发展和在实际生活、

工作中的应用。这样就可以调动学生的积极性,撇去导数知识的枯燥乏味,使之变得有趣。

②数学思想方法的渗透:a.极限思想。在导数部分主要体现在函数的连续性、导数的计算、

以及定积分内容上。b.数形结合思想。数形结合在导数以及应用部分的主要表现是对函数

图象的分析与求解。函数图象是导数的主要研究对象之一。要求证函数的解析式就必须进行

数形结合。

③数学思维方式的渗透。在导数部分主要的数学思维方式有两种:观察法和归纳法。比如观

察法在人教版中,导数及其应用部分主要培养了学生的观察能力。教材利用三个不同维度的

观察使得学生思考导数的概念、导数的运算、导数的应用及它们之间的关系。归纳法是从特

殊到一般再到特殊的过程,在人教版教材中主要体现在△x 趋于 0 的计算。

(2)①有利于激发学生的学习兴趣。数学文化给学生带来的不仅仅是数学命题、数学方法、

数学问题和数学语言等,还包括数学思想、数学意识、数学精神等。在教学中可以适当的对

学生进行数学文化的教育,如利用数学家的故事、数学问题的发现等内容,以此来激发学生

�

的学习兴趣。

②有利于培养学生的创新意识和探索精神。新一轮数学改革的理念中强调培养学生的创新意

识和探索精神。培养学生的数学思维能力也是当代数学教育改革的核心问题之一。在数学文

化中数学历史事件、历史过程、历史故事都能够激发起学生的创新意识,培养学生的探索精

神。

③有利于发展学生的数学应用意识。数学文化的意义不仅在于知识本身,它的内涵还在于它

的应用价值。数学源于生活,其理论的核心部分都是在人类社会的生产、生活实践之中发展

起来的。因此,教学中我们应当有意识地结合学生已有的知识结构,加强数学与实际生活的

联系,增强数学的应用性,将数学知识生活化,让学生体验到数学文化的价值就在于生活的

各个领域中都要用到数学。

五、案例分析题(本大题 1 小题,共 20 分)

16.下列是两位教师在“复数概念”中引入的教学片段。

【教师甲】为了解决 x2-2=0 在有理数集中无解,以及单位正方形对角线的度量等问题,在

初中,已经把有理数集扩充到了实数集。x2+1=0 在实数集中有解吗?类比初中的做法,我们

如何做呢?看来又需要扩充数集。

数学家引入了 i,使 i 是方程式 x2+1=0 的一个根,即使得 i2=-1。把这个新数 i 加到实数集

中去,就会得到一个新数集,记作 A,那么方程 x2+1=0 在 A 中就有解 x=i 了。

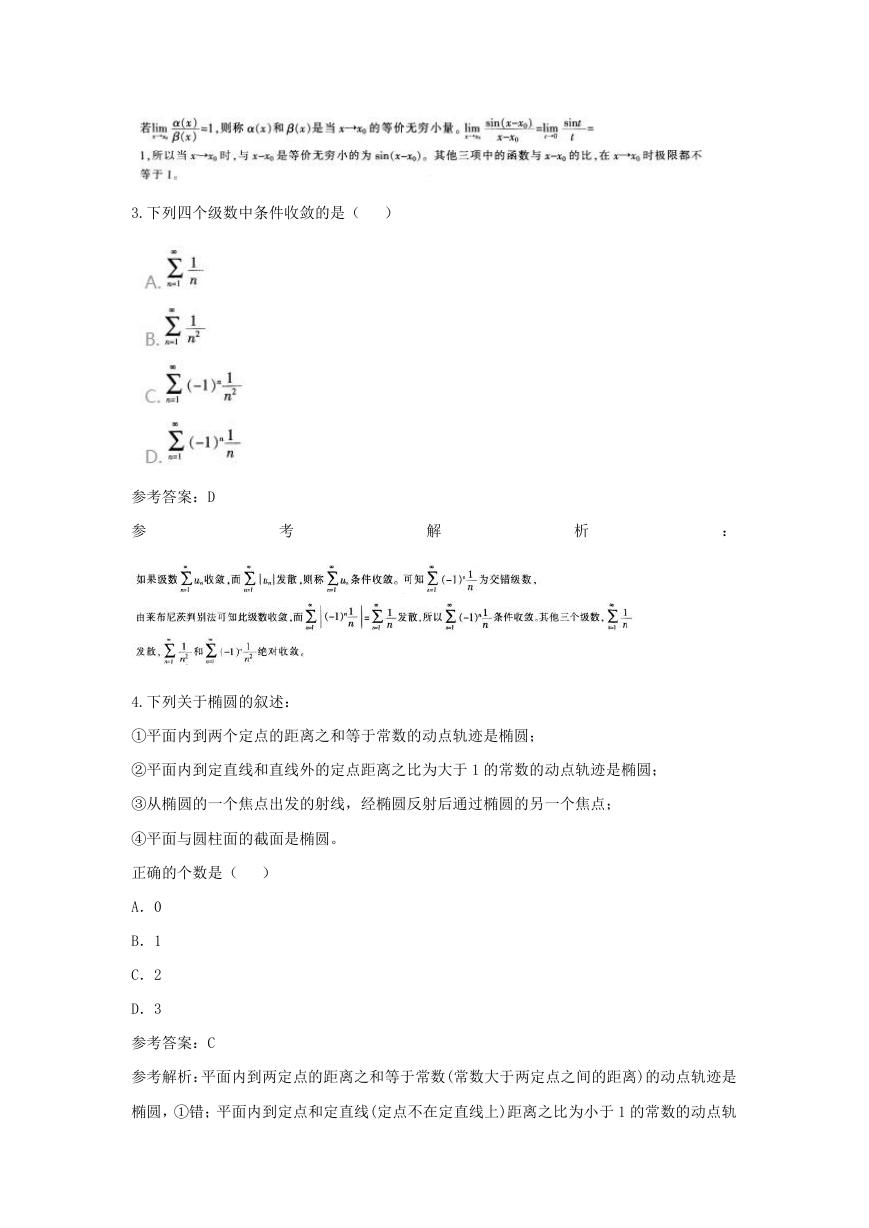

【教师乙】

16 世纪,意大利数学家卡尔达诺在解决“求两个数,使其和为 l0,积为 40”时,认为这两

个数是“5

这样我们就引入了一个新数。

这节课我们学习了复数的表达式 a+bi(a,b∈R),当然,复数还有其他表达法,后续的学习

中我们会学习到。

问题:

(1)请分析这两位老师教学引入片段的特点;(12 分)

(2)复数还有三角表达法,请简述三角表达法的意义。(8 分)

�

参考解析:

(1)甲教师引入的设计思路是温故知新,带着学生回忆初中时在已知数系中遇到解决不了的

问题时,处理方法是引入新数来扩充数集。类比得出高中遇到实数范围内解决不了的问题时,

也应该想到引入新数的方法来扩充数集,并解决问题,进而引入新课。这样做能够让学生通

过复习旧知来获得解决问题的方法,对学生解决问题的能力有一定的提高,但该教师的设计

方案有些缺乏趣味性。

教师乙采用数学史导入新课。这种导入既丰富了教材中的素材又丰富了教学内容,同时激发

了学生的兴趣,调动了学生学习复数的积极性,引发了学生的数学思考。能使学生认识数学、

理解数学,最终学好数学,体会到数学源于生活并应用于生活。有利于激活学生的思维,使

学习变成一个生动活泼的、主动的和富有个性的过程。

(2)复数的三角表示法为 z=r(cosθ+isinθ)(r≥0)。这样表示的意义如下:①复数的三角

表示法是彻底解决复数乘、除、乘方和开方问题的桥梁,相比之下代数形式在这些方面显得

有点力不从心,因此做好代数形式向三角形式的转化是非常有必要的。②复数的三角表示形

式可以解决三角函数相关的问题。

六、教学设计题(本大题 1 小题,30 分)

17.某位教师设计高中数学必修内容“分层抽样”的教学目标为:

①通过实例,了解分层抽样的特点、适用范围及分层抽样的必要性,掌握分层抽样的操作步

骤;

②体会分层抽样、简单随机抽样及系统抽样的区别和联系,提升整体把握知识的能力。

基于上述内容,完成下列任务:

(1)基于教学目标①,设计一个实例,总结分层抽样的步骤,并说明设计意图;(21 分)

(2)基于教学目标②,简要说明随机抽样、系统抽样以及分层抽样各自的特点及适用范围。

(9 分)

参考解析:

(1)实例:假设某地区高中生 2400 人,初中生 10900 人,小学生 11000 人。此地区教育部为

了了解本地区中小学生的近视情况及其形成原因,要从本地区的中小学生中抽取 1%的学生

进行调查。你认为应当怎样抽取样本?分层抽样的实施步骤如下:

①根据已经掌握的信息,将总体分成互不相交的层;

②根据总体中的个数 N 和样本容量 n 计算抽样

③确定第 i 层应该抽取的个体数目。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc