2016 下半年湖北教师资格初中语文学科知识与教学能力真

题及答案

一、单项选择题(本大题共 15 小题,每小题 3 分,共 45 分)

1.教师在指导学生课外阅读鲁迅先生的散文集《朝花夕拾》时,拟在此散文集中选择一个

学生熟悉的人物导入作品阅读。下列适合的是()。

A.祥林嫂

B.藤野先生

C.杨二嫂

D.孔乙己

参考答案:B

参考解析:解析:A 项,祥林嫂出自小说《祝福》,《祝福》选自鲁迅小说集《彷徨》;B 项,

藤野先生出自散文《藤野先生》,《藤野先生》选自鲁迅散文集《朝花夕拾》;C 项,杨二嫂

出自小说《故乡》,《故乡》选自鲁迅小说集《呐喊》;D 项,孔乙己出自小说《孔乙己》,《孔

乙己》同样选自鲁迅小说集《呐喊》。

2.教学杨绛的散文《老王》,教师推荐相关文学作品,让学生比较不同作品中的车夫形象,

下列不适合的是()。

A.老舍《骆驼祥子》

B.鲁迅《一件小事》

C.欧·亨利《警察与赞美诗》

D.契诃夫《苦恼——我拿我的苦恼向谁诉说》

参考答案:C

参考解析:A、B、D 三项的文学作品中都刻画了深刻鲜明的车夫形象,而 C 项《警察与赞美

诗》所讲述的则是流浪汉苏比为了熬过寒冬,千方百计想被警察逮捕进监狱而不成,却在最

终受赞美诗感召而准备改邪归正的时候被捕入狱的故事。C 项小说中并没有刻画车夫形象。

3.教师引导学生辨析文言词语“孰”的用法。下列句子中“孰”的用法与其他三句不同的是()。

A.孰为汝多知乎(《两小儿辩日》)

B.明日,徐公来,孰视之(《邹忌讽齐王纳谏》)

C.孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎(《捕蛇者说》)

D.卿言多务,孰若孤(《孙权劝学》)

�

参考答案:B

参考解析:解析:A、C、D 三项中的“孰”均意为“谁”;B 项中的“孰”为通假字,通“熟”,意

为“仔细地”。

4.教师在引导学生欣赏“无意苦争春,一任群芳妒”一句所用的“拟人”修辞手法时,拟找出

类似句子举一反三,下列适合的是()。

A.雪暗凋旗画,风多杂鼓声

B.投我以木瓜,报之以琼琚

C.浮云游子意,落日故人情

D.仍怜故乡水,万里送行舟

参考答案:D

参考解析:解析:D 项诗句出自李白的《渡荆门送别》。诗句将江水拟人化,赋予江水以人

的情感和动作,说故乡之水恋恋不舍地一路送诗人远行.实则表达了诗人对家乡的无限眷念

之情。

5.某版教科书《端午的鸭蛋》一课后有这样一道练习题:“作者家乡的端午节有哪些风俗?

作者为什么对家乡的鸭蛋久久不能忘怀?”对于该题设计意图的分析,恰当的是()。

A.指导学生整体把握文章内容和情感

B.指导学生整体把握文章的结构特点

C.引导学生从鸭蛋入手了解家乡习俗

D.引导学生从文章中了解端午的风俗

参考答案:A

参考解析:解析:题干所示练习题第一问属于对文章整体内容的提问,其目的在于帮助学生

梳理概括文章的整体内容;第二问属于对作者深层情感的提问,其目的在于引导学生从“家

乡的鸭蛋”中体悟探究作者情感。

6.《义务教育语文课程标准(2011 年版)》要求“积极开发、合理利用课程资源。”某教师在教

学《斑羚飞渡》时插用了一段作者沈石溪谈创作意图的视频,帮助学生更好地理解小说的艺

术手法。对于此“视频”的利用,下列分析恰当的是()。

A.提供必要的背景资料有利于学生理解作品

B.播放“视频”能够激发学生创作兴趣

C.观看“视频”会干扰学生个性化解读

D.播放“视频”占用了有限的教学时问

�

参考答案:A

参考解析:解析:教师教学《斑羚飞渡》时插入作者谈创作意图的视频,可以有效地帮助学

生了解文章的创作背景,从而保证学生能更好地把握作品内容,领悟作者所要传达的思想感

情。

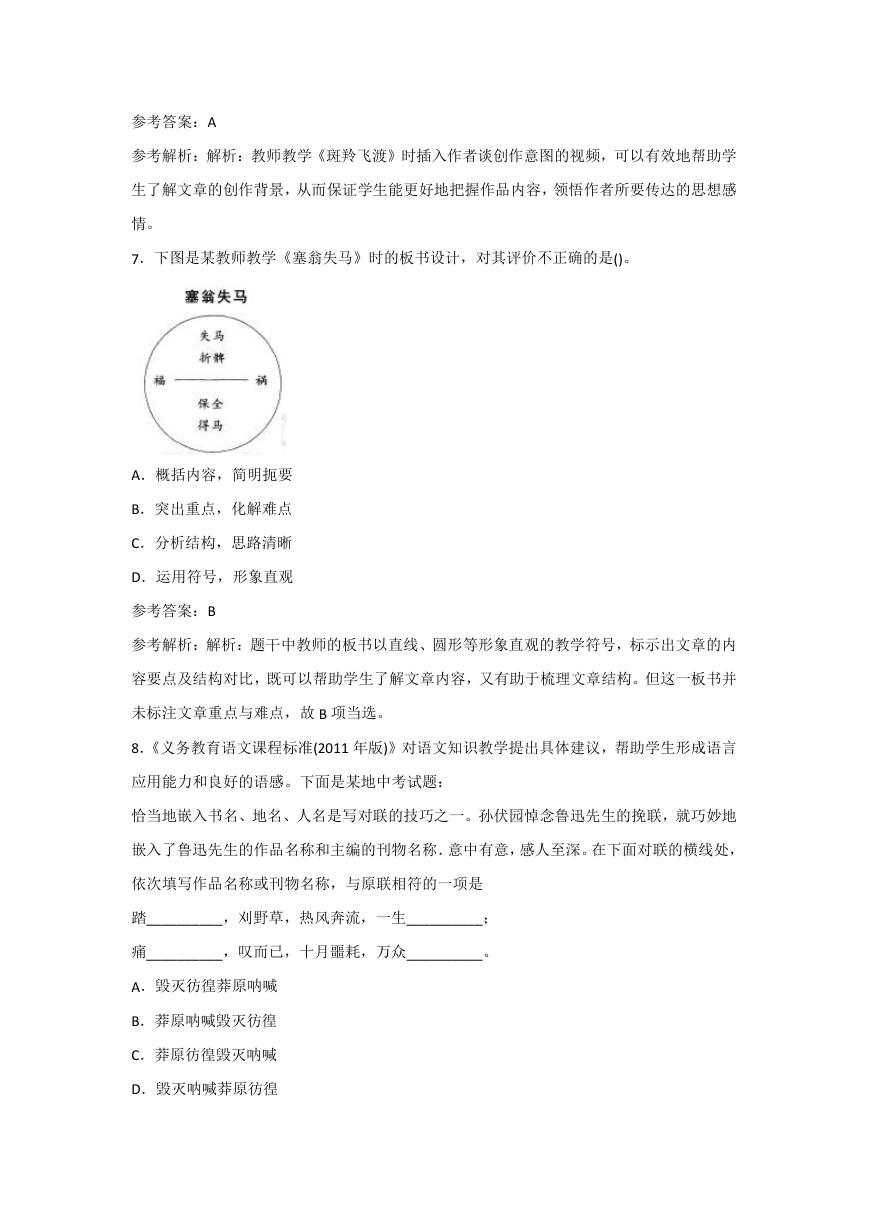

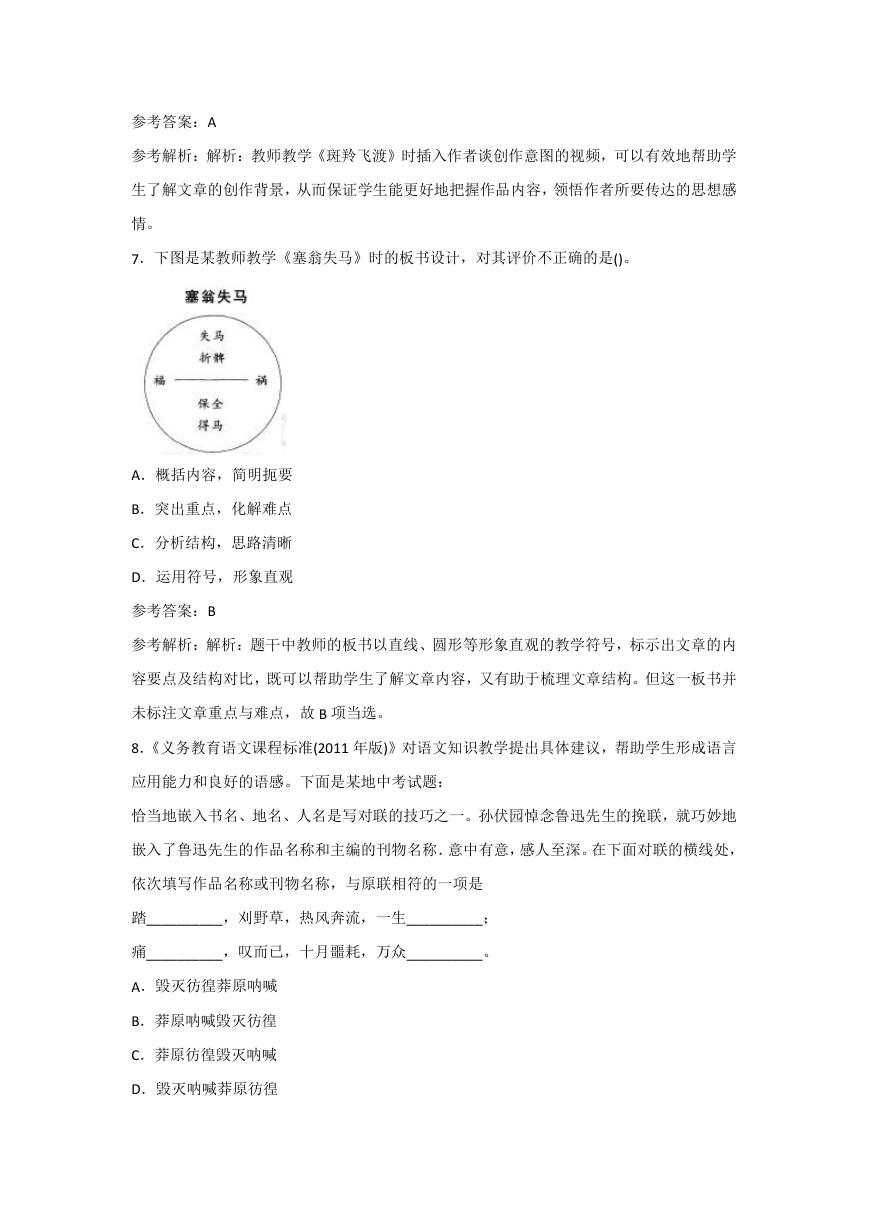

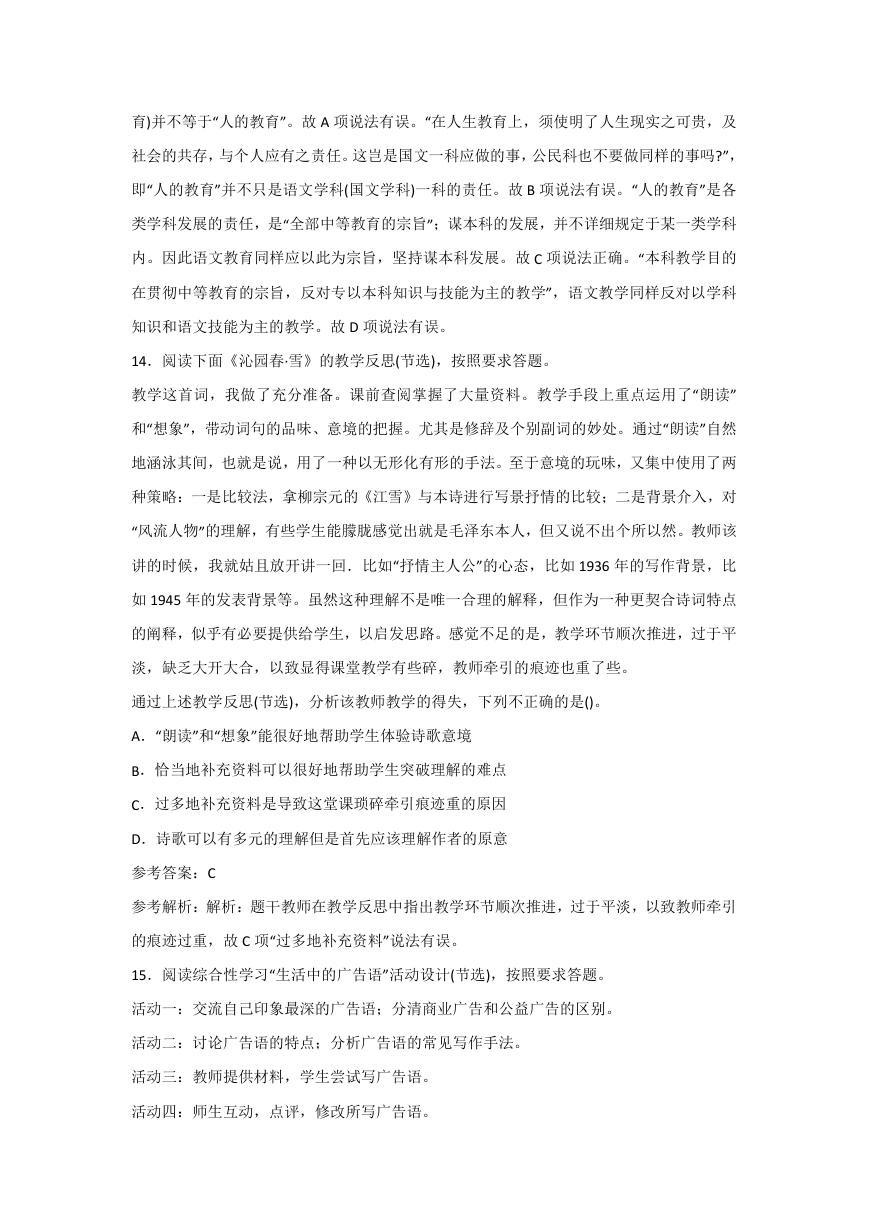

7.下图是某教师教学《塞翁失马》时的板书设计,对其评价不正确的是()。

A.概括内容,简明扼要

B.突出重点,化解难点

C.分析结构,思路清晰

D.运用符号,形象直观

参考答案:B

参考解析:解析:题干中教师的板书以直线、圆形等形象直观的教学符号,标示出文章的内

容要点及结构对比,既可以帮助学生了解文章内容,又有助于梳理文章结构。但这一板书并

未标注文章重点与难点,故 B 项当选。

8.《义务教育语文课程标准(2011 年版)》对语文知识教学提出具体建议,帮助学生形成语言

应用能力和良好的语感。下面是某地中考试题:

恰当地嵌入书名、地名、人名是写对联的技巧之一。孙伏园悼念鲁迅先生的挽联,就巧妙地

嵌入了鲁迅先生的作品名称和主编的刊物名称.意中有意,感人至深。在下面对联的横线处,

依次填写作品名称或刊物名称,与原联相符的一项是

踏__________,刈野草,热风奔流,一生__________;

痛__________,叹而已,十月噩耗,万众__________。

A.毁灭彷徨莽原呐喊

B.莽原呐喊毁灭彷徨

C.莽原彷徨毁灭呐喊

D.毁灭呐喊莽原彷徨

�

提示:《呐喊》《彷徨》《野草》《而已集》《热风》《十月》《毁灭》是鲁迅先生的作品(含译作),

《莽原》《奔流》是鲁迅先生主编的刊物。

答案:B

对该试题语文知识学习导向的分析,下列不恰当的是()。

A.运用对联知识学写对联

B.运用短语知识恰当表达

C.借用文学常识丰富表达

D.借用相关资料巩固知识

参考答案:A

参考解析:解析:题干所提供的对联是鲁迅先生的挽联,其中巧妙运用了鲁迅先生的多部作

品和主编刊物的名称,能够帮助学生巩固相关知识,故 D 项表述恰当;挽联涉及短语和文

学常识,能够帮助学生丰富表达方式,学习恰当表达,故 B、C 两项表述正确。题干试题并

未谈及押韵、对仗等对联知识,故 A 项分析不恰当,当选。

9.教学《祖国啊,我亲爱的祖国》时,教师让学生用符号为诗歌设计朗读脚本。对该做法

目的的分析,下列适合的是()。

A.练习用符号替代朗读提示语

B.使齐读的语气语调一致

C.让朗读脚本的符号规范统一

D.准确表达对诗歌的理解

参考答案:D

参考解析:解析:教师让学生自主用符号标记,没有对符号及朗读脚本设计进行统一规定或

要求,因此也无法使齐读的语气、语调完全一致,B、C 两项说法有误;用符号设计朗读脚

本,意在引导学生从感情基调、朗读语速、语调、节奏等多方面对诗歌进行朗读设计,帮助

学生准确表达对诗歌的理解。“练习用符号替代朗读提示语”并非这一设计的根本意图。

10.教学《人民解放军百万大军横渡长江》时,教师引导学生掌握新闻的学习方法。下列做

法适合的是()。

A.梳理新闻内容,把握故事情节

B.认知新闻结构,细读消息导语

C.分析细节描写,揣摩新闻特征

D.抓住关键词语,理解新闻人物

�

参考答案:B

参考解析:解析:《人民解放军百万大军横渡长江》一文的教学重点是通过对其新闻结构的

梳理认知,对其导语内容的细读学习,进而掌握快速理解并抓住新闻关键内容的学习方法。

11.阅读《孔乙己》教学实录(节选),按照要求答题。

师:说到给小朋友分茴香豆了,我们再来看看分茴香豆的细节。

生 1:看这个“罩”字,孔乙己本来是挺善良的,给孩子们分豆吃,可是又“罩”住,说明孔乙

己太幼稚了,甚至用迂腐来形容都不为过。

生 2:他的整个动作就像一个孩子一样,孩子还想要,他就用五指将碟子“罩”住,不肯多给,

有点抠门的样子。

生 3:孔乙己思想比较幼稚,有点掩耳盗铃的感觉,他给每人一颗豆,想大方,可是又不能

特别大方。

生 4:他还用古文的方式来说话,引得孩子们笑,连小孩子都有些瞧不起他。不仅说明他的

社会地位低,也说明当时的社会很不公平。

师:好,我来做点总结。这个地方,孔乙己只有一碟茴香豆,他还分给小孩,说明他还是很

善良的。可是每人分完一颗,他就说:“多乎哉?不多也。”又穷又酸。“穷”是因为他没多少

钱,他也只有一碟茴香豆,分一点点可以了。“酸”是说他口中的那些迂腐之语。

从运用课堂评价促进学生理解人物形象的角度,对上述教学实录(节选)进行分析,下列正确

的是()。

A.生 1 回答问题出现偏差时.教师可以不打断学生.学生自能悟出人物形象

B.教师应该让生 4 模仿孔乙己说话时的语气,让学生通过模仿理解人物性格

C.教师应让其他学生对上述发言进行评价。引导学生逐步完善对形象的理解

D.教师最后的分析结论阐释清晰,学生能由此准确理解孔乙己这一人物形象

参考答案:C

参考解析:解析:A 项对教学实录的分析认为“教师可以不打断学生”,并未体现教师进行课

堂评价,因此没有表现出课堂评价的积极作用:B 项分析认为教师应让学生模仿孔乙己的说

话语气,属于教师指导而非评价,也未涉及课堂评价的促进作用;D 项分析肯定了教师最后

的总结,但实际上是以教师的总结代替了学生的自主思考,不利于学生思考与探究,故说法

有误。

12.阅读《生物入侵者》教学实录导入语,按照要求答题。

师:今天咱们学习说明文《生物入侵者》,这是一篇自读课文,因此很多活动就靠大家来做。

�

老师的建议是:我们在活动里重点学习概括文章内容的方法。咱们第一个活动内容是要从全

文里提取信息,请看屏幕:速读,提取全文信息。换一个说法,就是速读全文,浓缩课文内

容;再换一个说法,就是用课文里的语言文字来准确全面地概括文章内容。下面速读课文,

提取你认为应该提取的信息。

对上述教学实录导入语的分析,下列正确的是()。

A.教师能根据文体特点,选择恰当的教学内容

B.导入语过于强调情境,影响学生的自读探究

C.提取信息的要求,偏离了该堂课的教学目标

D.教师提示学习方法,过程清晰,表述准确

参考答案:A

参考解析:解析:题干中教师的导入语并未为学生创设教学情境,因此 B 项“强调情境”说法

有误。《生物入侵者》作为说明文,需要学生学习概括文章内容,掌握说明文写作方法,因

此提取文章信息的要求符合教学目标,C 项说法有误。教师虽然要求学生学习概括文章主旨,

浓缩课文内容,但是并未明确浓缩提取信息的方法,D 项说法有误。

13.阅读下面的教学论文(节选),按照要求答题。

我也和穆济波先生一样,不赞成以语文的本身为国文教学的唯一目的。但他似乎将“人的教

育”的全副重担子都放在国文教师的两肩上了。似乎要以国文一科的教学代负全部教育的责

任了,这是太过了!即如他所举的“本科教学各方面之目的”,初级小学必修科第一条云:在

人生教育上,须使明了人生现实之可贵,及社会的共存,与个人应有之责任。这岂是国文一

科应做的事,公民科也不要做同样的事吗?我以为这是全部中等教育的宗旨,无论哪一科均

须以此为基础,谋本科的发展,却不详细规定于某一科内。穆先生自己说得好:本科教学目

的在贯彻中等教育的宗旨,反对专以本科知识与技能为主的教学。

对于以上教学论文(节选)的理解,正确的是()。

A.语文的特点决定“人的教育”就是语文教育

B.语文学科要以承担发扬“人的教育”为己任

C.语文应以“人的教育”为宗旨,谋本科发展

D.语文教学应以学科知识和语文技能教学为主

参考答案:C

参考解析:解析:题干论文中指出“他似乎将‘人的教育’的全副重担子都放在国文教师的两肩

上了。似乎要以国文—科的教学代负全部教育的责任了,这是太过了!”,即语文教育(国文教

�

育)并不等于“人的教育”。故 A 项说法有误。“在人生教育上,须使明了人生现实之可贵,及

社会的共存,与个人应有之责任。这岂是国文一科应做的事,公民科也不要做同样的事吗?”,

即“人的教育”并不只是语文学科(国文学科)一科的责任。故 B 项说法有误。“人的教育”是各

类学科发展的责任,是“全部中等教育的宗旨”;谋本科的发展,并不详细规定于某一类学科

内。因此语文教育同样应以此为宗旨,坚持谋本科发展。故 C 项说法正确。“本科教学目的

在贯彻中等教育的宗旨,反对专以本科知识与技能为主的教学”,语文教学同样反对以学科

知识和语文技能为主的教学。故 D 项说法有误。

14.阅读下面《沁园春·雪》的教学反思(节选),按照要求答题。

教学这首词,我做了充分准备。课前查阅掌握了大量资料。教学手段上重点运用了“朗读”

和“想象”,带动词句的品味、意境的把握。尤其是修辞及个别副词的妙处。通过“朗读”自然

地涵泳其间,也就是说,用了一种以无形化有形的手法。至于意境的玩味,又集中使用了两

种策略:一是比较法,拿柳宗元的《江雪》与本诗进行写景抒情的比较;二是背景介入,对

“风流人物”的理解,有些学生能朦胧感觉出就是毛泽东本人,但又说不出个所以然。教师该

讲的时候,我就姑且放开讲一回.比如“抒情主人公”的心态,比如 1936 年的写作背景,比

如 1945 年的发表背景等。虽然这种理解不是唯一合理的解释,但作为一种更契合诗词特点

的阐释,似乎有必要提供给学生,以启发思路。感觉不足的是,教学环节顺次推进,过于平

淡,缺乏大开大合,以致显得课堂教学有些碎,教师牵引的痕迹也重了些。

通过上述教学反思(节选),分析该教师教学的得失,下列不正确的是()。

A.“朗读”和“想象”能很好地帮助学生体验诗歌意境

B.恰当地补充资料可以很好地帮助学生突破理解的难点

C.过多地补充资料是导致这堂课琐碎牵引痕迹重的原因

D.诗歌可以有多元的理解但是首先应该理解作者的原意

参考答案:C

参考解析:解析:题干教师在教学反思中指出教学环节顺次推进,过于平淡,以致教师牵引

的痕迹过重,故 C 项“过多地补充资料”说法有误。

15.阅读综合性学习“生活中的广告语”活动设计(节选),按照要求答题。

活动一:交流自己印象最深的广告语;分清商业广告和公益广告的区别。

活动二:讨论广告语的特点;分析广告语的常见写作手法。

活动三:教师提供材料,学生尝试写广告语。

活动四:师生互动,点评,修改所写广告语。

�

对上述活动设计(节选)的评价,下列不恰当的是()。

A.联系生活,从常见的语文现象中发掘教学资源

B.依据认知规律安排“广告语”的学习活动步骤

C.以写作实践为核心,培养学生的语文综合能力

D.能够培养学生策划、组织、协调和实施的能力

参考答案:D

参考解析:解析:题干活动一要求学生交流自己印象最深的广告语,将学习与生活实际联系

起来,A 项说法正确。活动一到活动四的安排由易到难,符合学生的认知规律。B 项说法正

确。经过广告语的相关交流及对写作手法的讨论分析,活动最终落实在学生尝试写广告语,

提高学生综合能力上,C 项说法正确。题干的教学活动设计都是由教师安排与设计的,因此

并未培养学生策划、组织、协调与实施的能力,D 项说法错误。

二、案例分析题(本大题共 3 小题,第 16 题 20 分,第 17 题 8 分,第 18 题 12 分,共 40 分)

案例:

阅读《绿色蝈蝈》教学案例的“教学过程”部分,完成第 16 题。

教学过程:

环节一

1.也许你还记得童年看蚂蚁搬家的情景吧?也许你还记得夜间的萤火虫吧?唱歌的知了,飞

舞的蝴蝶,勤劳的蜜蜂……这些大自然的小精灵,也许是伴随你成长的好朋友,今天,我们

再跟随昆虫学家法布尔去认识一位新的昆虫朋友——绿色蝈蝈。

2.简介法布尔反《昆虫记》

法布尔(1823 一 1915),法国著名昆虫学家,1879 年《昆虫记》第一卷问世,1880 年作者搬

进荒石园,写了一卷又一卷《昆虫记》,直至去世。鲁迅把《昆虫记》称作“讲昆虫的故事”“讲

昆虫生活”的楷模。

3.你知道哪些关于蝈蝈的信息?(可引导学生查资料)

环节二

1.朗读课文,圈画出文中不认识的字词。

2.查阅工具书,读准字音,理解词义。

环节三

1.速读,你从文中获得了关于绿色蝈蝈哪些方面的信息?用简洁语言归纳:声、形、斗、食、

居。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc