2019 下半年教师资格考试初中物理面试真题

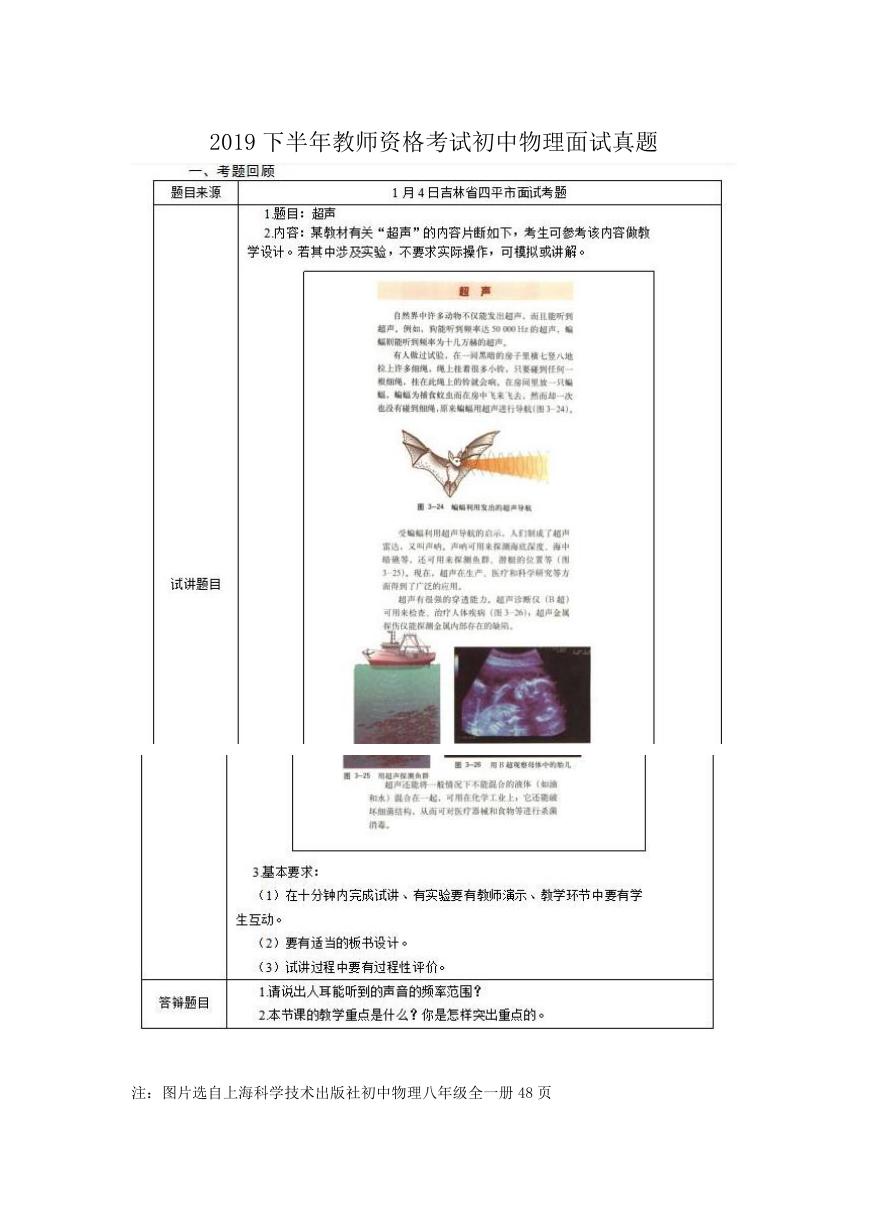

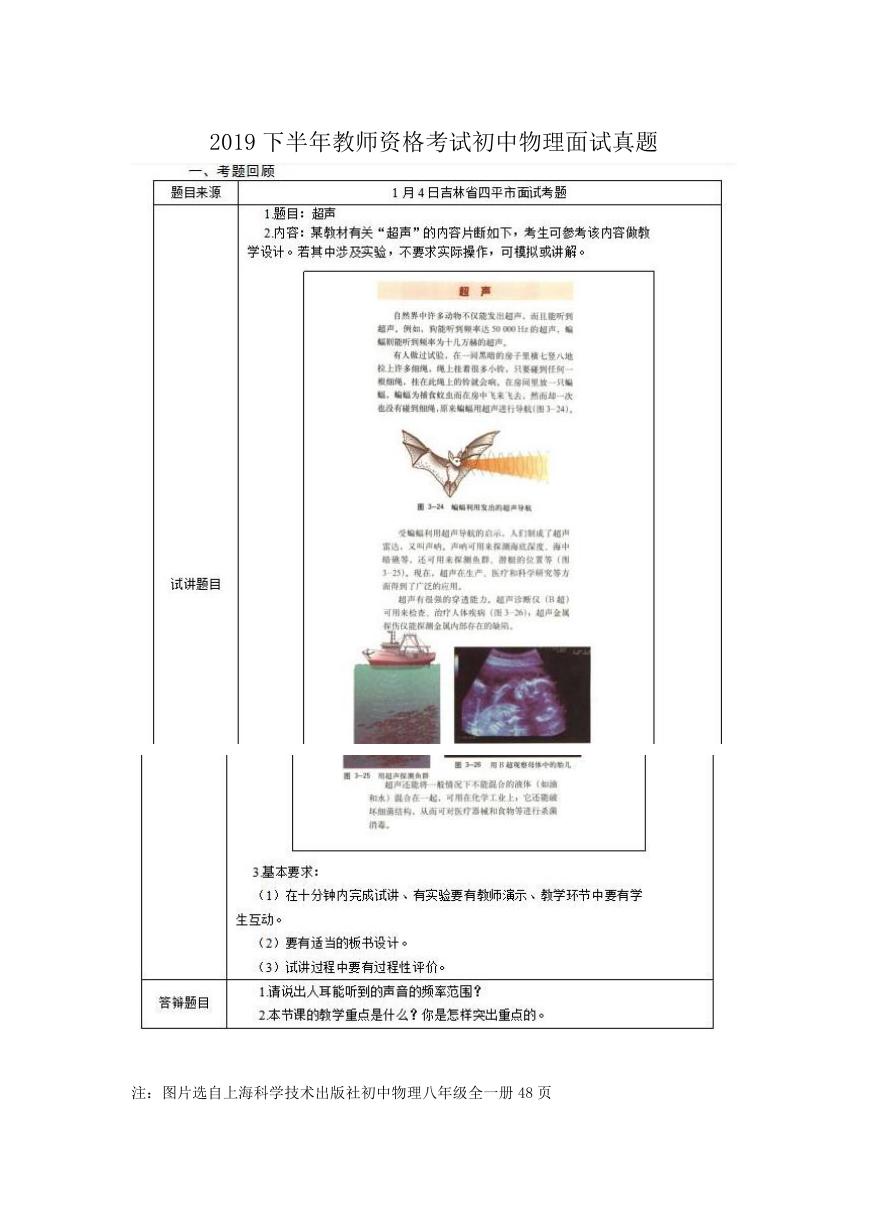

注:图片选自上海科学技术出版社初中物理八年级全一册 48 页

�

二、考题解析

【教学过程】

环节一:新课导入

【创设情境】

教师展示海豚“唱歌”的图片,引导学生思考海豚发出的声音大家能听见吗,这是一种什么

样的声音。从而引出新课。

环节二:新课讲授

1.教师展示蝙蝠捕食的图片,提问学生蝙蝠是用什么来导航的?教师展示视频,在一个黑房

子里横七竖八的挂一些细绳子,在绳子上挂一些铃铛,让蝙蝠在房子中捕食,发现蝙蝠绕障

碍物成功捕食。

【生成概念】

教师展示蝙蝠导航的原理图,总结蝙蝠是用一种看不见的声波——就是超声波来导航的。

教师展示声呐的原理图,B 超的原理图,超声波碎石的原理图,学生小组讨论,根据图中的

原理图,思考超声波有什么样的特点。

学生汇报讨论结果,并回答问题

(1)声呐展示出超声波有方向性好的特点;

(2)B 超展示出超声波有穿透性好的特点;

(3)超声波碎石展示出超声波有较集中的能量的特点。

教师总结,超声波有很多普通声波不具有的能力,而我们根据超声波所具有的特点将它利用

到我们的日常生活中。

�

教师展示金属探伤的原理图,引导学生思考在生活中还有那些实例应用到了超声波的这些特

点。学回答:在生活中,还有超声测距,超声清洗等。

2.教师展示声波频率分布示意图,引导学生思考人耳能听到的声音频率范围是多少。学生回

答,人耳能听到的声音频率范围是

的声波是超声波,次声波在生活中常用在预报自然灾害,次声武器等。

【深化理解】

环节三:巩固提高

说出以下对声波的应用实例中,是超声波还是次声波

(1)将手聚在耳朵上听远处的声音

(2)倒车雷达(超声波)

(3)大气核爆炸监察(次声波)

环节四:小结作业

小结:师生共同总结超声波的特点,并举出超声波的应用实例;

作业:回家之后搜集超声波的应用实例,下节上课之后进行分享。

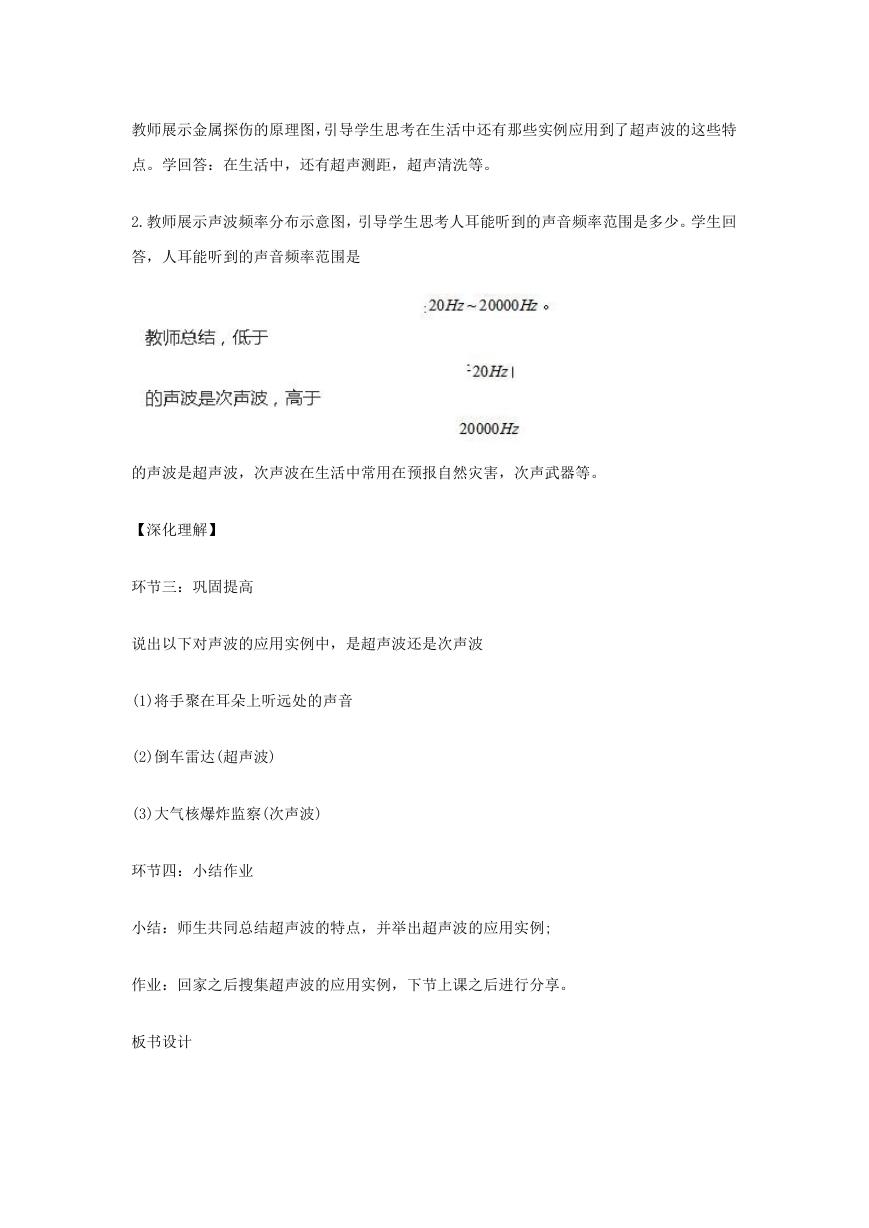

板书设计

�

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

环节一:新课导入

�

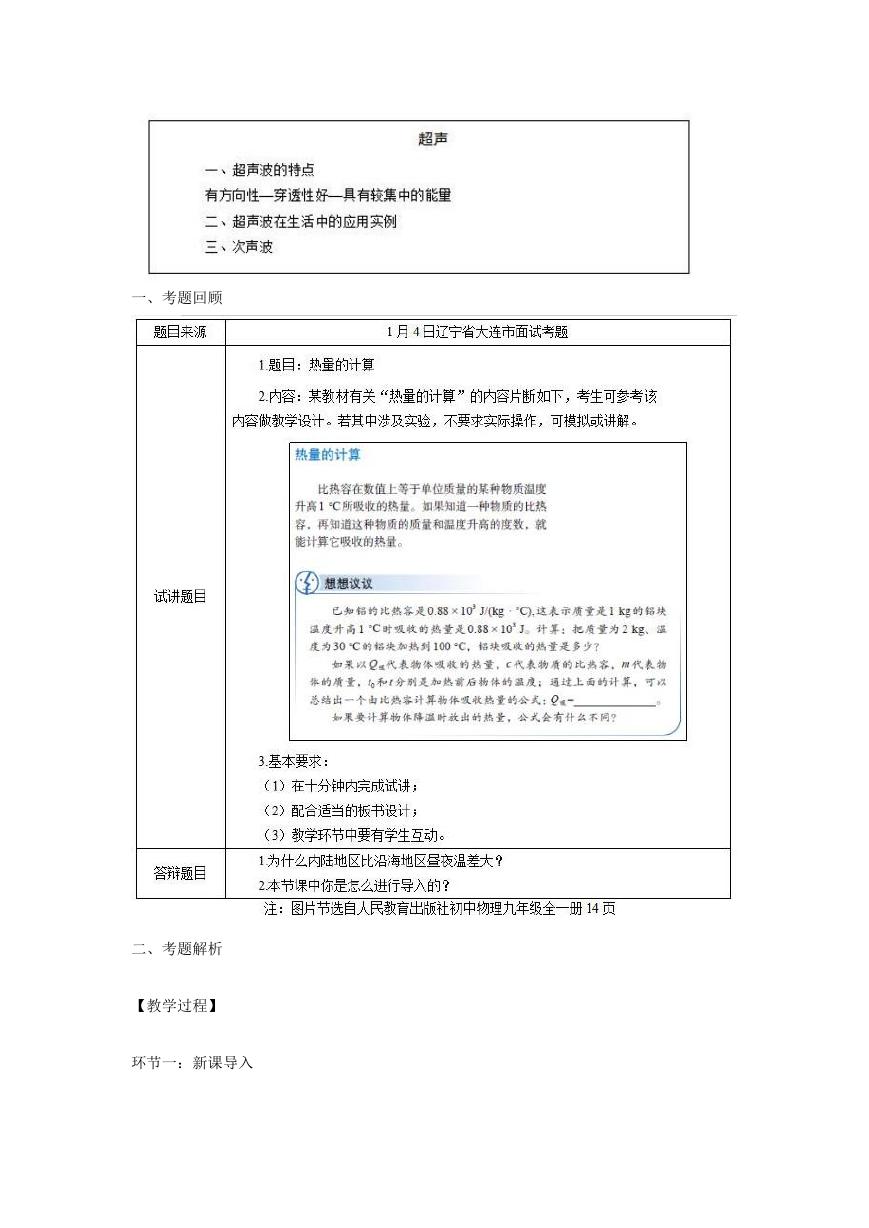

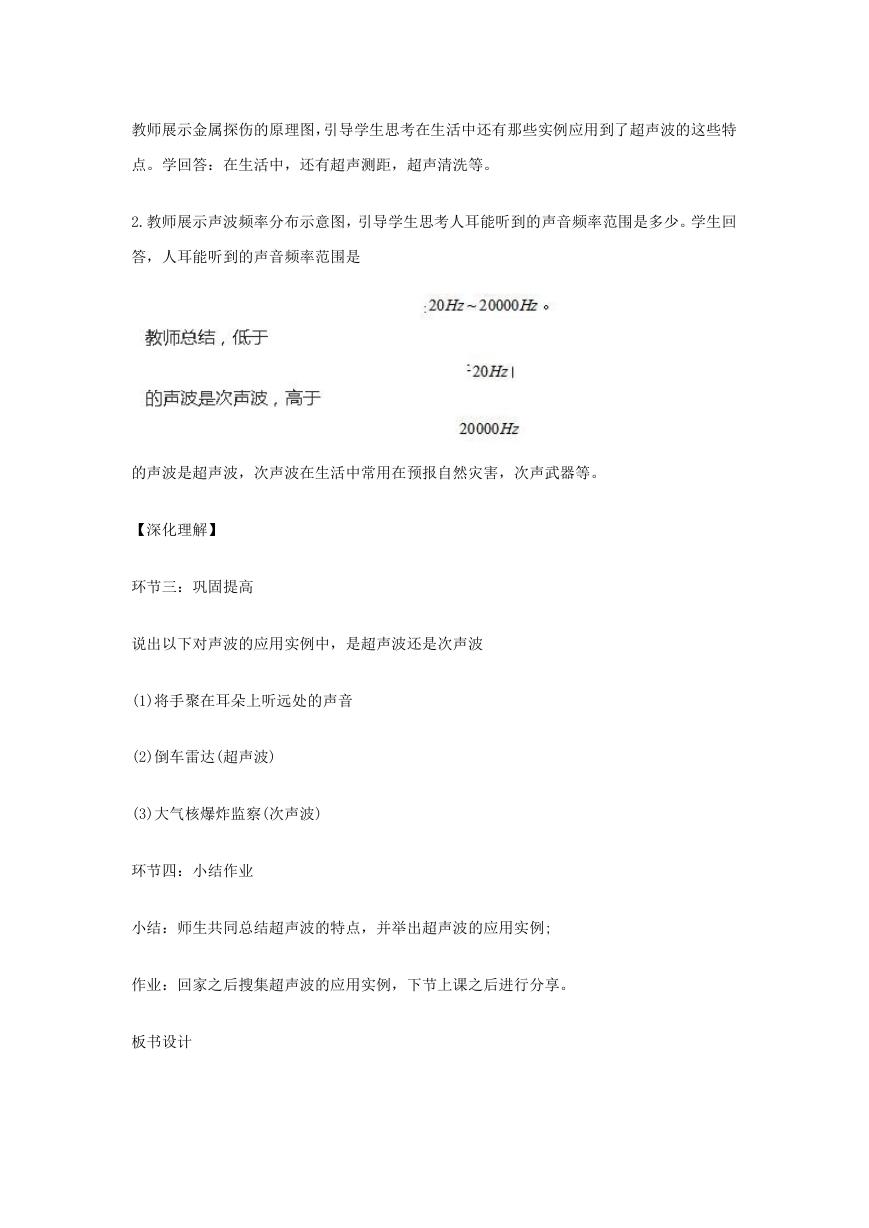

复习比热容的概念,随后教师提出问题:如果知道一种物质的比热容,再知道这种物质的质

量和温度升高的度数,如何计算它吸收的热量?引出课题。

环节二:新课讲授

1.吸热计算公式

教师通过多媒体呈现实际问题 1:已知铝的比热容是 0.88×103J/(kg·℃),这表示质量是

1kg 的铝块温度升高 1℃时吸收的热量是 0.88×103J。计算:把质量为 2kg、温度为 30℃的

铝块加热到 100℃,铝块吸收的热量是多少?引导学生从比热容的概念入手,进行小组合作

和讨论,尝试解决这一问题。

学生通过合作交流,得出解题思路:(1)由比热容定义可知,质量是 2 千克的铝块温度升高

1℃时吸收的热量是 2×0.88×103J;(2)质量是 2 千克的铝块温度升高 70℃时吸收的热量就

是 70×2×0.88×103J。

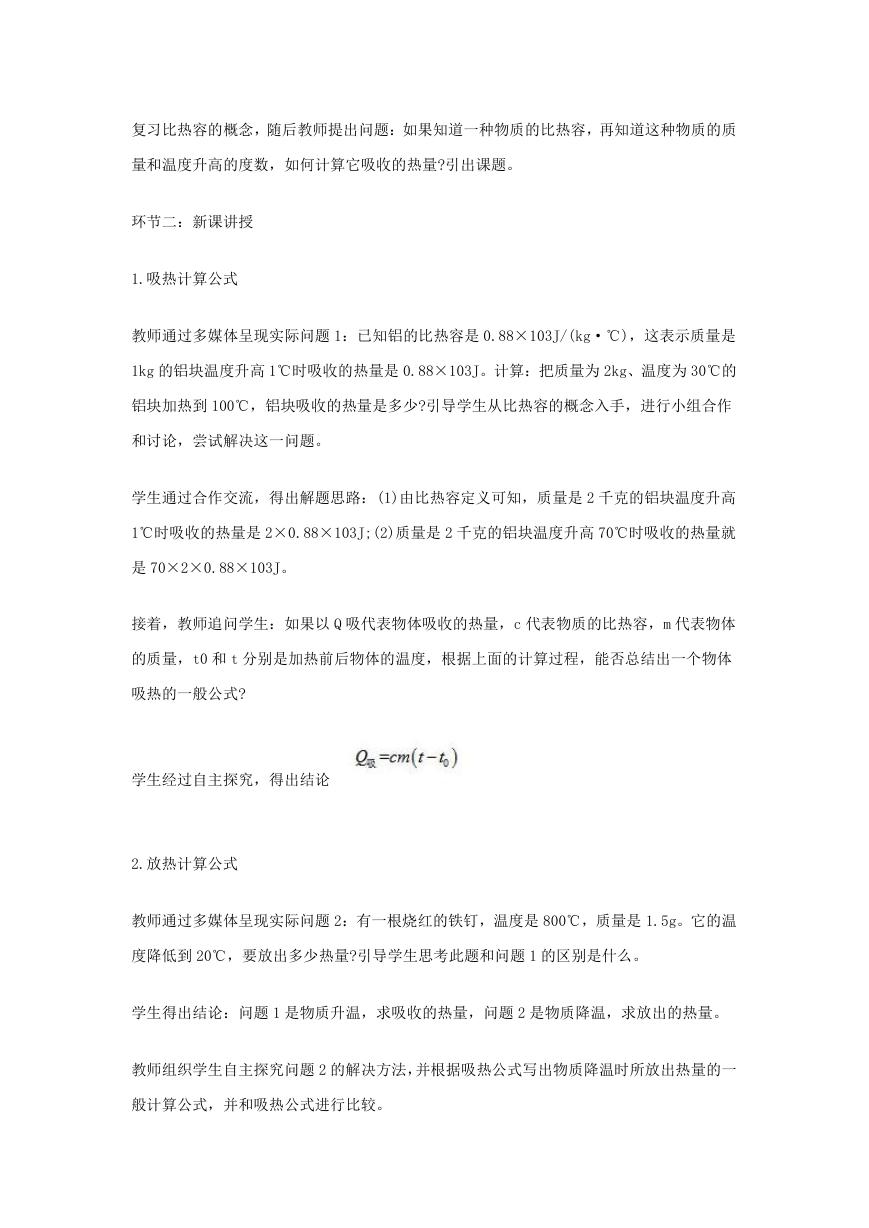

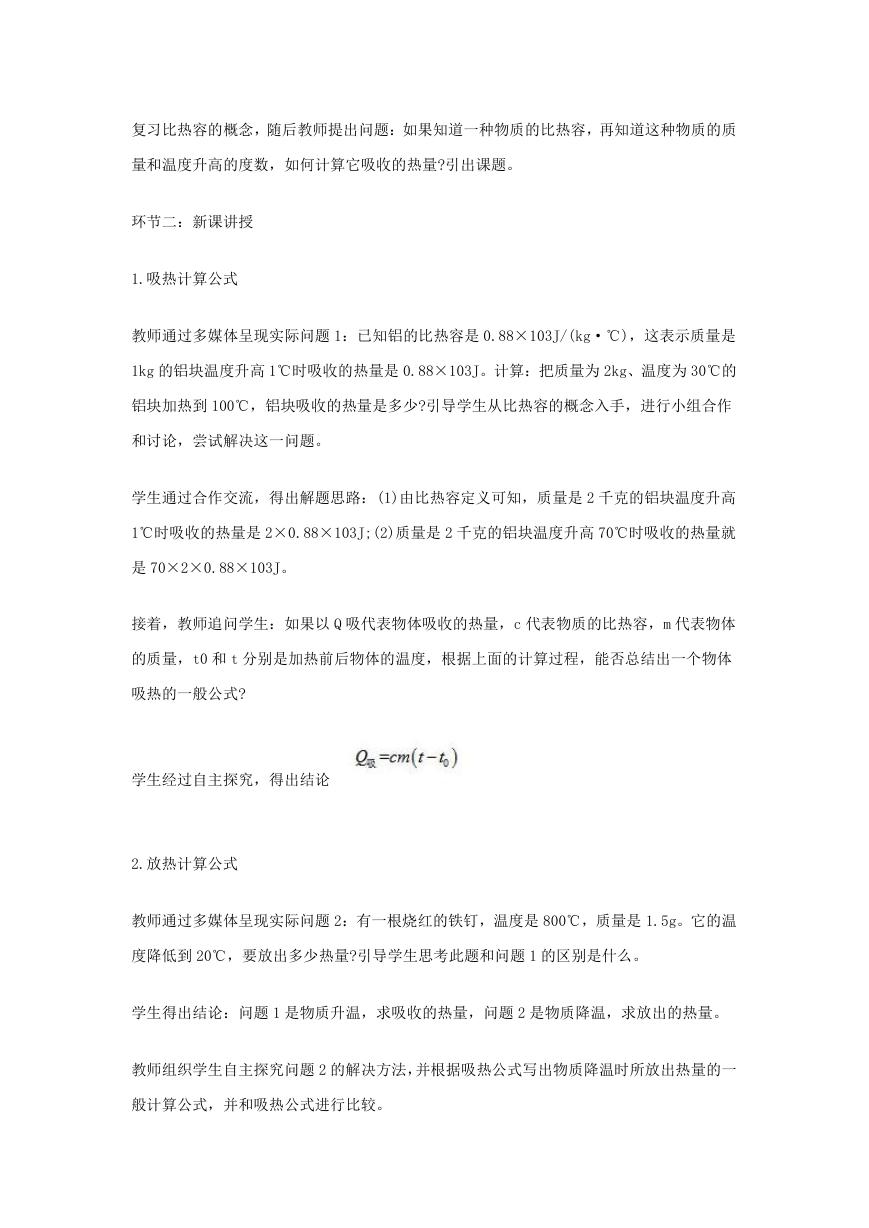

接着,教师追问学生:如果以 Q 吸代表物体吸收的热量,c 代表物质的比热容,m 代表物体

的质量,t0 和 t 分别是加热前后物体的温度,根据上面的计算过程,能否总结出一个物体

吸热的一般公式?

学生经过自主探究,得出结论

2.放热计算公式

教师通过多媒体呈现实际问题 2:有一根烧红的铁钉,温度是 800℃,质量是 1.5g。它的温

度降低到 20℃,要放出多少热量?引导学生思考此题和问题 1 的区别是什么。

学生得出结论:问题 1 是物质升温,求吸收的热量,问题 2 是物质降温,求放出的热量。

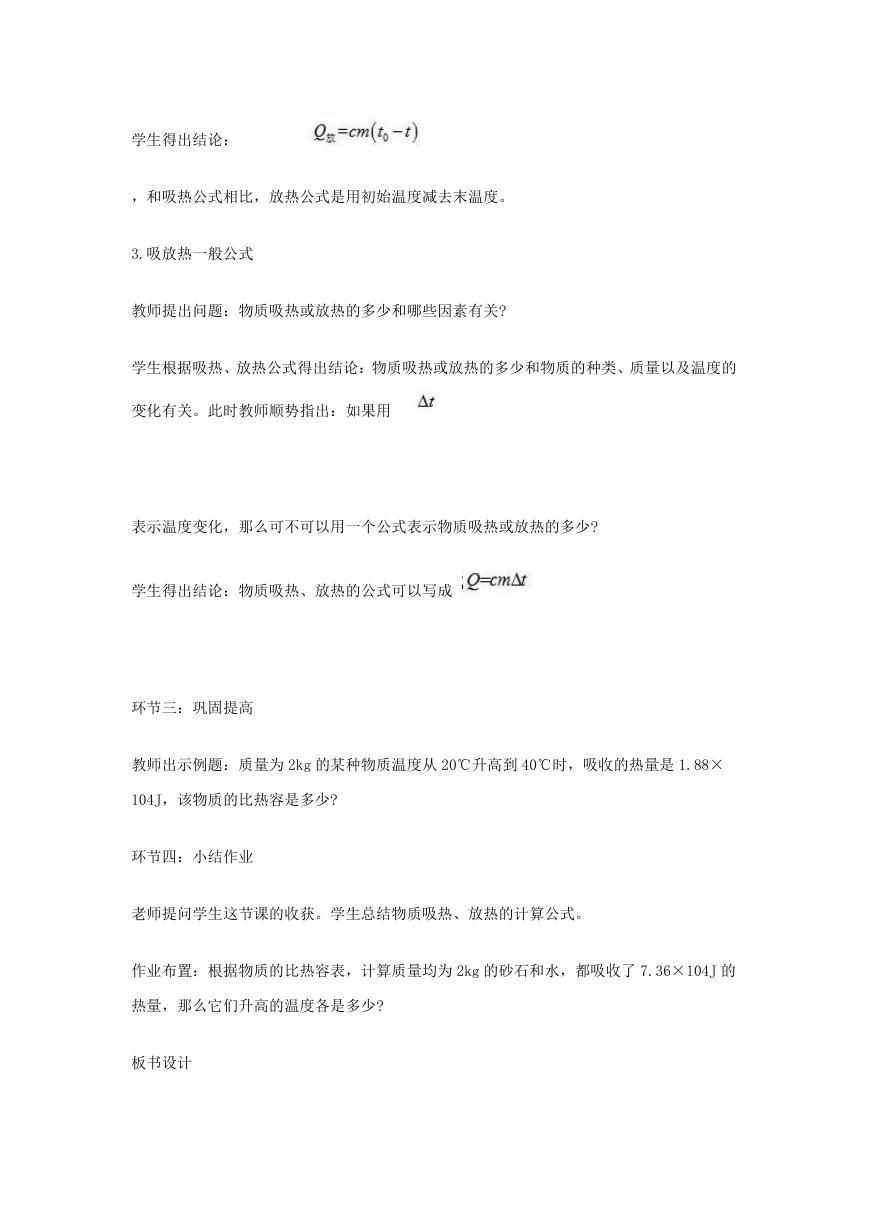

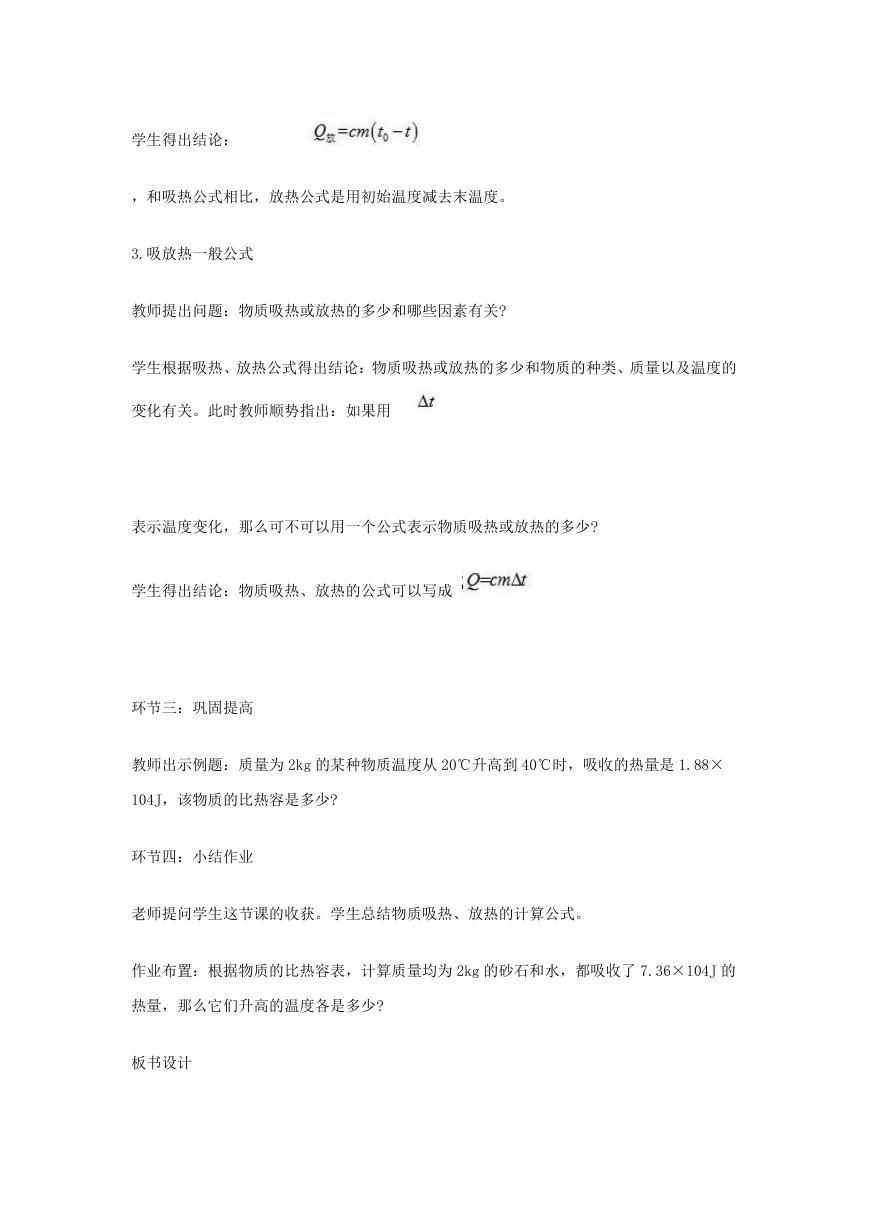

教师组织学生自主探究问题 2 的解决方法,并根据吸热公式写出物质降温时所放出热量的一

般计算公式,并和吸热公式进行比较。

�

学生得出结论:

,和吸热公式相比,放热公式是用初始温度减去末温度。

3.吸放热一般公式

教师提出问题:物质吸热或放热的多少和哪些因素有关?

学生根据吸热、放热公式得出结论:物质吸热或放热的多少和物质的种类、质量以及温度的

变化有关。此时教师顺势指出:如果用

表示温度变化,那么可不可以用一个公式表示物质吸热或放热的多少?

学生得出结论:物质吸热、放热的公式可以写成

环节三:巩固提高

教师出示例题:质量为 2kg 的某种物质温度从 20℃升高到 40℃时,吸收的热量是 1.88×

104J,该物质的比热容是多少?

环节四:小结作业

老师提问学生这节课的收获。学生总结物质吸热、放热的计算公式。

作业布置:根据物质的比热容表,计算质量均为 2kg 的砂石和水,都吸收了 7.36×104J 的

热量,那么它们升高的温度各是多少?

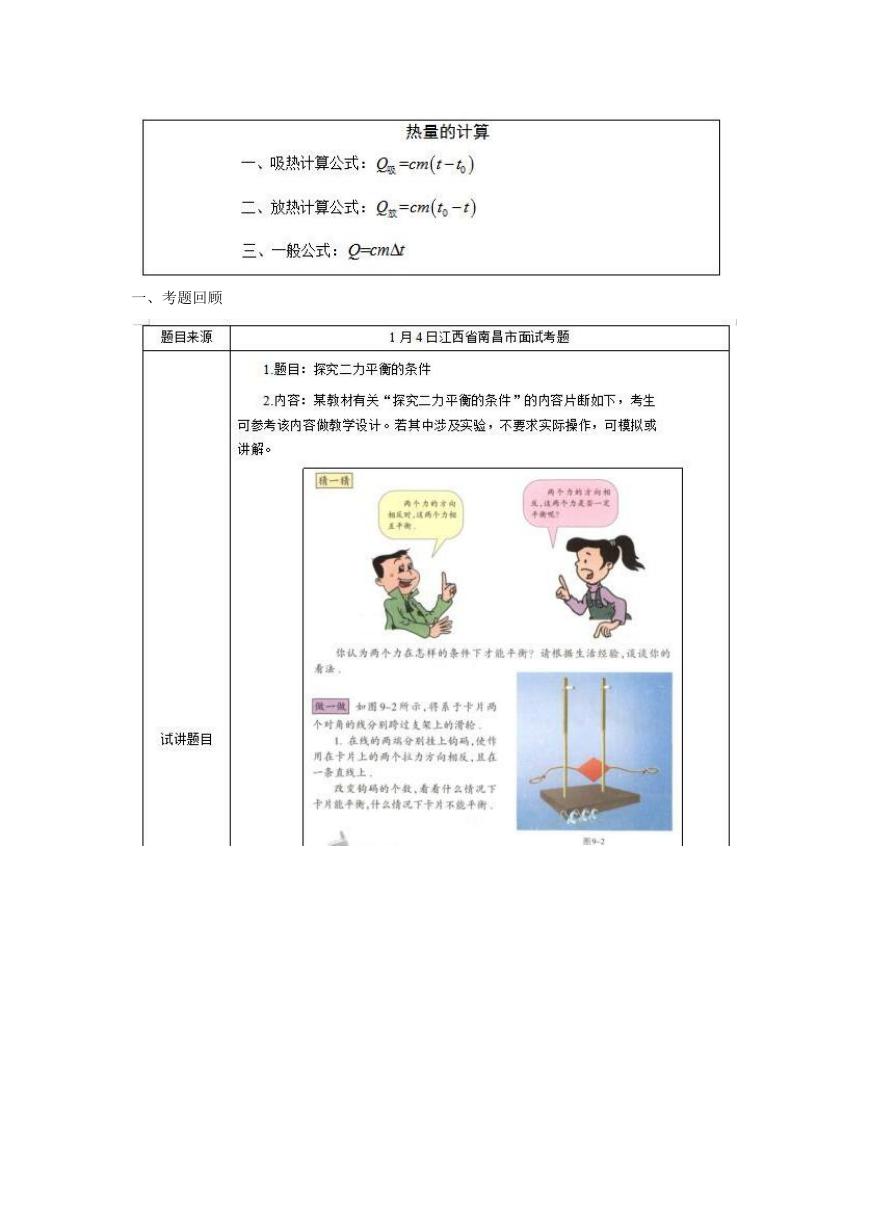

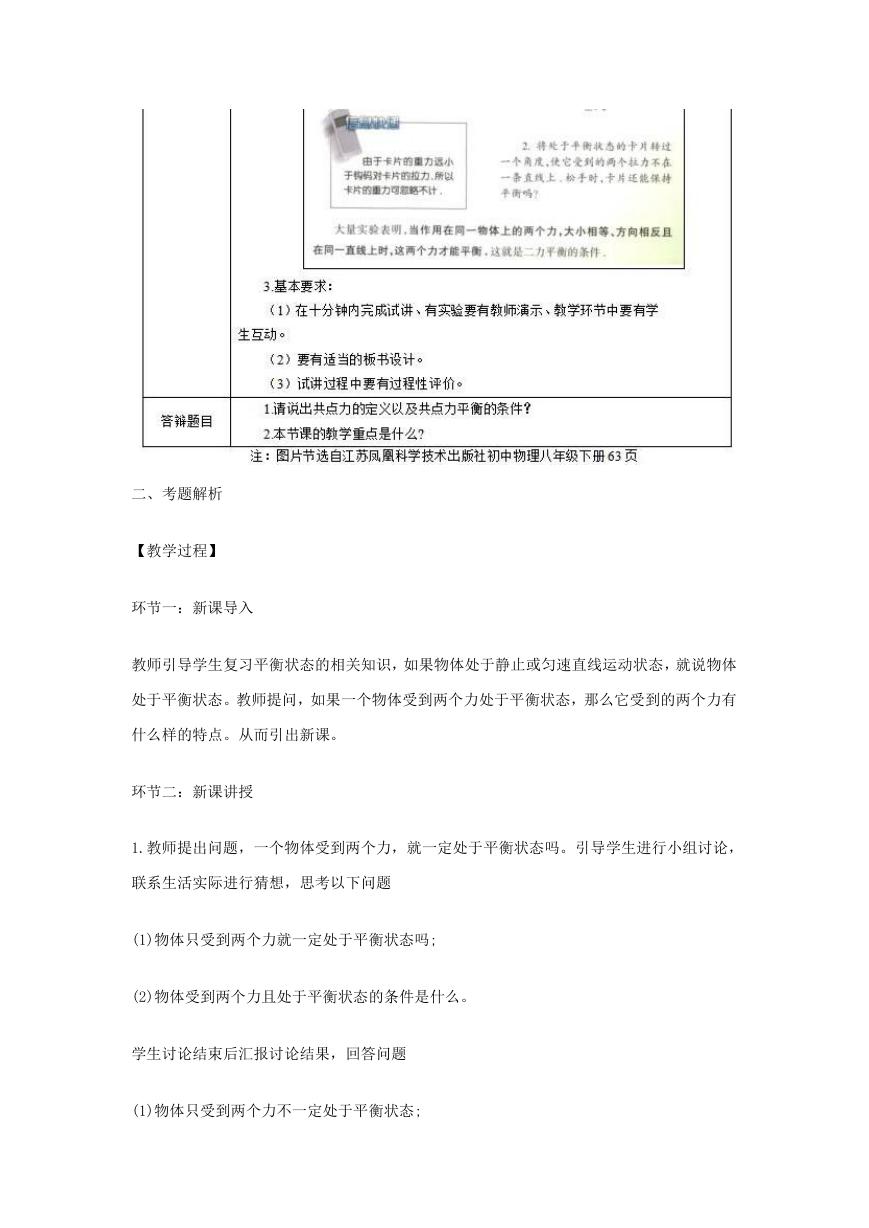

板书设计

�

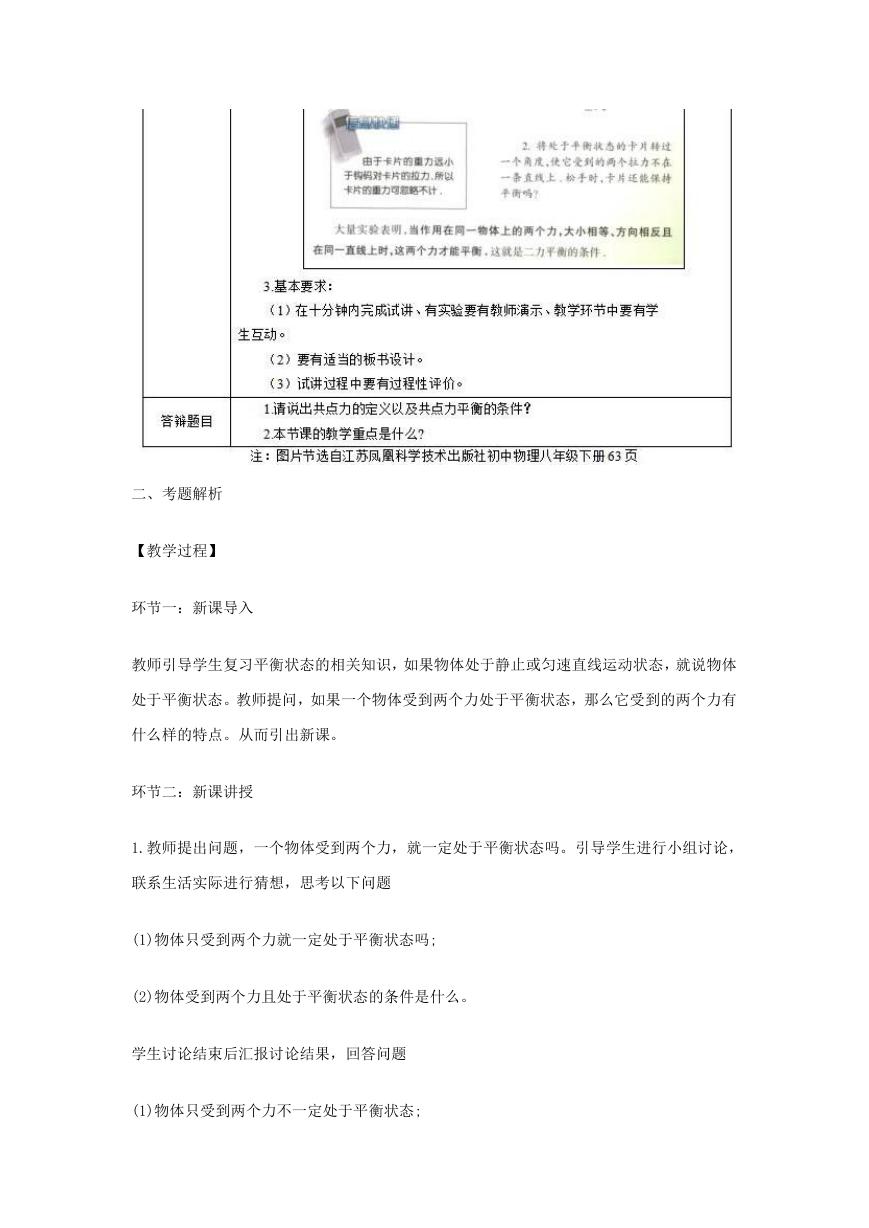

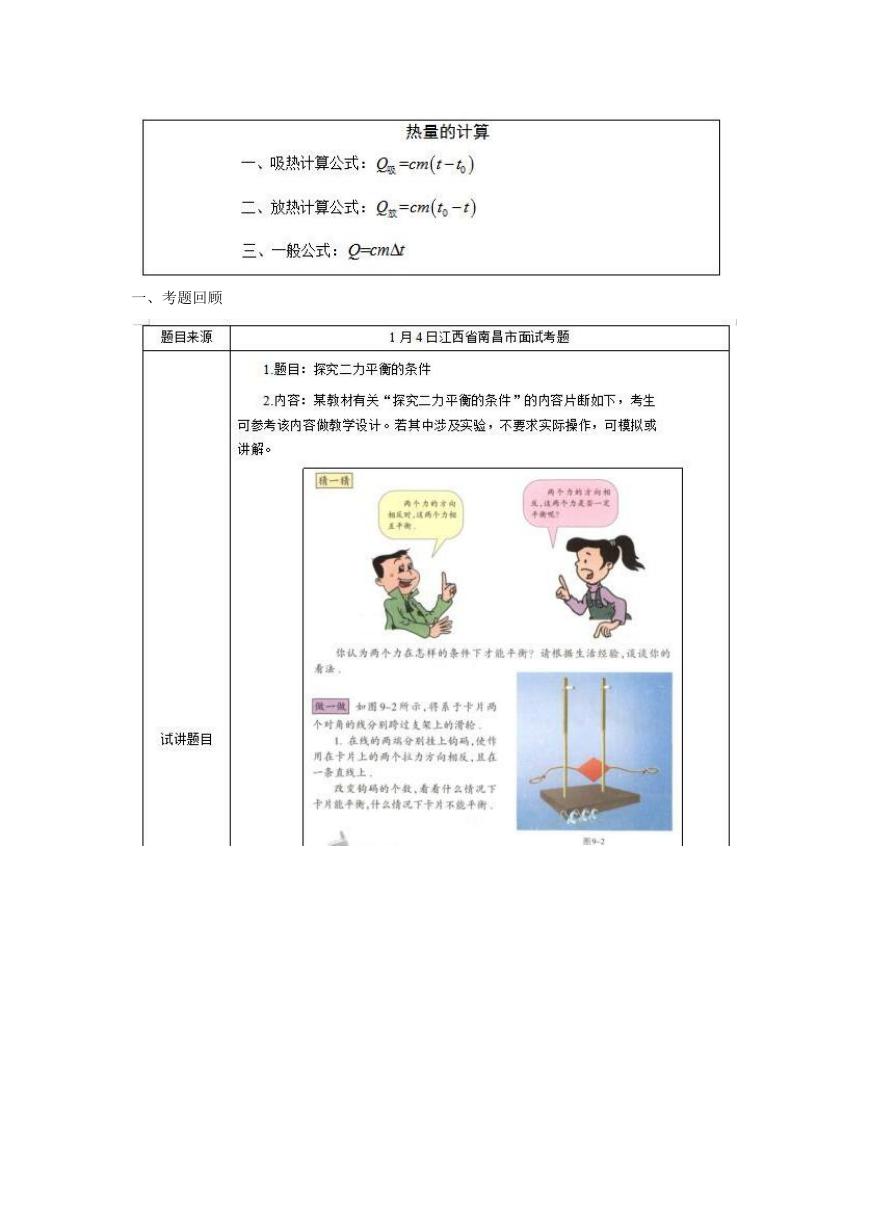

一、考题回顾

�

二、考题解析

【教学过程】

环节一:新课导入

教师引导学生复习平衡状态的相关知识,如果物体处于静止或匀速直线运动状态,就说物体

处于平衡状态。教师提问,如果一个物体受到两个力处于平衡状态,那么它受到的两个力有

什么样的特点。从而引出新课。

环节二:新课讲授

1.教师提出问题,一个物体受到两个力,就一定处于平衡状态吗。引导学生进行小组讨论,

联系生活实际进行猜想,思考以下问题

(1)物体只受到两个力就一定处于平衡状态吗;

(2)物体受到两个力且处于平衡状态的条件是什么。

学生讨论结束后汇报讨论结果,回答问题

(1)物体只受到两个力不一定处于平衡状态;

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc