2013年贵州省安顺市中考语文试题及答案

特别提示:

1、本卷为语文试题单,共 31 个题(含作文题),满分 150 分,共 8 页。考试时间 150

分钟。

2、考试采用闭卷形式,用笔在特制答题卡上答题,不能在本题单上作答。

3、答题时请仔细阅读答题卡上的注意事项,并根据本题单各题的编号在答题卡上找

到答题的对应位置,用规定的笔书写。

一、基础知识积累与应用考查(30 分)

1、下列词语中加点字的音、形都正确的一项是:(3 分)

A.谈笑风生. (shēng)

B.浑身解. (xiè) 数

C.无与仑. (lún) 比

D.叱咤.(chà)风云

恻. (cè) 隐

阴霾. (lí)

镂. (lòu) 空

粗犷. (guǎng)

惘. (wǎng) 然 诘拮据 (jié)

栈. (zhàn) 桥 附和. (hè)

2、下列句子中加点的成语使用正确的一项是:(3 分)

匿. (nì) 名

猝. (cù) 然

抽噎. (yē)

倔.(juè)强

A.李攀同学各门功课都好,每次考试都在全年级名列前茅,老师们对她顶..礼膜拜...,

直夸她将来前途无量。

B.古人中不乏学习的楷模,悬梁刺股者、秉烛达旦者、闻鸡起舞者,在历史上汗牛..

充栋..

C.起伏的群山鳞.次栉比....,延伸到远方,消失在茫茫的夜色中。

D.假如每个人都能见贤思齐....

,以人之长补己之短,那么我们每天都会有进步,生活

也会因此变得愈加美好。

3、下列句子没有语病的一项是:(3 分)

A.在那个年代,报纸与我接触的机会是很少的。

B.能否帮助孩子树立正确的财富观,是使他们形成良好人生观的关键。

C.通过开展“每月少开一天车”的活动,可以使北京的空气更加清新。

D.现在大多数孩子在家中只知道接受爱,不知道感受爱,也不会付出爱,这样的家庭

教育是缺憾的。

4、给下列句子排序,最恰当的一项是:(3 分)

�

①当阳光洒在身上时,它更坚定了心中的信念——要开出一朵鲜艳的花。

②不久,它从泥土里探出了小脑袋,渐渐地,种子变成了嫩芽。

③从此,它变得沉默。只有它知道,它在努力,它在默默地汲取土壤中的养料。

④它经受着黑暗的恐惧,暴雨的侵袭,但是,它依然努力地生长着。

⑤种子在这块土地上的生活并不那么顺利,周围的各种杂草都嘲笑它,排挤它,认为

它只是一粒平凡的种

子。

A.①⑤②③④

B.①③②⑤④

C.⑤③④②①

D.⑤④②③①

5、古诗文默写(共 4 分,每空 1 分)

①

,悠然见南山。(陶渊明《饮酒》)

②海日生残夜,

。(王湾《次北固山下》)

③塞下秋来风景异,

。(范仲淹《渔家傲》)

④为什么我的眼里常含泪水,

……(艾青《我爱这土地》)

6、根据提示填空(共 4 分,每空 1 分)

《白雪歌送武判官归京》中与“孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流”意境相同的诗

句是“

,

。”

生活中总会遇到困难和挫折,如果你坚持不懈地努力,就可能会发现一个扭转局面

的契机,这正如陆游在《游山西村》中所说“

,

。”

7、名著阅读(4 分)

为了打造绿色精神家园,学校开展了营造书香校园的“名著竞读”活动。请你从《骆

驼祥子》、《鲁滨逊漂流记》、《钢铁是怎样炼成的》三部名著中任选一个典型人物,按下 面

两个栏目完成一期黑板报内容的撰稿。

“名著人物”推荐栏。(写出一个典型人物的名字)(1 分)

“读后一得”交流台。(结合相关情节写出你对此人物的评价)(3 分)

8、根据下面一段文字,概括说明什么是“低碳族”。(不超过 50 字)(3 分) 近段

时间随着灾难大片《2012》热映,“低碳一族”已悄然形成。把家中灯泡换为

节能灯,减少收看电视时间,用洗脸盆接水洗脸,每天坚持用手洗衣物,能坐公交就不

开车……这些平日里大家都不注意的小事,如今已经有一些人开始关注,在生活上更

注 意节能,减低二氧化碳等温室气体排放量。有些人已经开始设计自己的“低碳生活”。

�

9、仿照下面的句子,自选景物写一句话。(3分)

花从春走过,留下缕缕花香, 叶从夏走过,留下片片阴凉,

二、阅读能力考查(60 分)

。

(一)阅读《江城子 密州出猎》(苏轼),按要求完成10~12题(7分)

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍。锦帽貂裘,千骑卷平冈。为报倾城随太守,

亲射虎,看孙郎。酒酣胸胆尚开张,鬓微霜,又何妨!持节云中,何日遣冯唐?会挽

雕弓如满月,西北望,射天狼。

10、这首词贯穿全篇的是哪一个词?(1分)

11、“持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。”表达了作者怎样的

思想感情?(2分)

12、文中“千骑卷平冈”的“卷”字能否用“过”字替换,为什么?(4分)

(二)阅读《邹忌讽齐王纳谏》,按要求完成13~17题(19分)

①邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐

公 美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不

自信, 而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也?”旦日,客从外

来,与坐 谈,问之客曰:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”明日,徐

公来,孰视 之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之

美我者,私我 也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

②于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之

客 欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝

廷之臣 莫不畏王,四境之内莫不有求于王。由此观之,王之蔽甚矣。”

③王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,

受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;

数 月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。

④燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

13、解释句子中加点的词。(4 分)

①臣之妻私.臣(

③闻.寡人之耳者(

)

)

②能谤.讥于市朝(

④客之美.我者(

)

)

�

14、翻译下列句子。(4 分)

①我孰与城北徐公美?

②期年之后,虽欲言,无可进者。

15、邹忌认为“由此观之,王之蔽甚矣”的原因是什么?请用自己的话简要回答。(3分)

16、文中的邹忌和齐威王,你更欣赏谁?为什么?(4分)

17、邹忌是怎样讽谏齐王的?(4分)

(三)阅读《假想金箍棒》,按要求完成18~22题(16分)

①《西游记》中孙悟空从东海龙王那里借了一根“定海神针”,又称“如意金箍棒”, 重

6250千克,可大可小,变化多端,实在是一件不可多得的宝贝兵器。那么从现代科学 的

观点来看,金箍棒可能是什么材料制成的呢?

②从密度来看,金属密度最大的是锇(é)。《西游记》中说孙悟空把那绣花针从耳 朵

里取出来,迎风一晃,变得“碗来粗细”。估计那碗指的不是大海碗,应该类似于现 在

的酒杯,也就是说直径在3~5厘米的样子。以金箍棒长两米来计算,体积在3900立方 厘

米左右。因此,如果金箍棒的材料是锇,其质量大约为88千克,一个臂力超群的人完 全

可以挥舞得动。关羽能舞动重4l千克的青龙偃月刀,鲁智深能舞动重32千克的水磨禅杖, 以猴

哥那山都压不死的体质而论,挥舞88千克的兵器更不是难事。有人说,不是6250千 克吗?

想必那是随着体积变化而变化吧,不过这不符合质量守恒定律了。

③金箍棒的硬度还应该特别大,猴哥大大小小跟妖魔鬼怪或者神仙星宿干了几百仗,

连哪吒、二郎神都拿他毫无办法。哪吒的乾坤圈和二郎神的三尖刀据说都是宝器,但叮 叮

当当一交击,金箍棒毫发无损,可见金箍棒硬度特别大。金属中硬度最大的是铬(gè), 铬

的硬度和天然物质硬度之首金刚石不相上下,一般的兵刃应该是奈何不了它的。从这 个

意义上,金箍棒用铬或者那些更为强韧的铬合金来铸造显得非常合适。

④金箍棒的抗腐蚀能力也非常不一般。金角大王那个紫金红葫芦连“大罗金仙都能 化

成血水”,里面应该盛有腐蚀性非常强烈的液体,比如王水之类。但猴哥和棍子被收 进

�

去都毫发无损。猴哥在太上老君的炼丹炉内炼就了一身铜皮铁骨,再加上会七十二变, 变

成小苍蝇之类的趴在葫芦口,不被腐蚀是可能的。但金箍棒如果用的不是很特别的材料,

想要逃过浩劫可就有点难度了。因此从耐蚀性这个角度讲,金箍棒材料又像铱(yī)。铱的

硬度、密度都很大,抗腐蚀能力在金属中首屈一指,连王水对它也无可奈何。

⑤再从伸缩性上来考虑。地球上常见的材料不管金属还是非金属恐怕都没有金箍棒

那么强的伸缩性。所以说,一根本来几个人不能合抱的柱子变成“碗来粗细”进而变成 绣

花针大小,大概纯属小说家的杜撰。

⑥《西游记》中老龙王说:“那本是大禹治水之时,定江河浅深的一个定子,是一 块

神铁!”像大禹这样的神人很可能从外星球采集了这么一块材料,密度特别大,又有很 多

特殊属性,用于测量江河的浅深,可长可短,能随时调整,实在是太方便了。猴哥成 佛

之后,金箍棒自然回归原位,现在不知躺在哪处幽深的海底,期待着我们再度去发掘它的

传奇呢。

18、根据文章内容填写表格(3分)

金属名称 金属属性

金箍棒可能用它来制作的理由

锇

铬

铱

小说中孙悟空作为神人,臂力超群,能舞动较重兵

器,而用锇制成的金箍棒单位体积质量最大。

硬度最大

抗腐蚀性首屈

小说中金箍棒在紫金葫芦中未被腐蚀,说明它抗腐

一指

蚀性极强。

19、“以金箍棒长两米来计算,体积在3900立方厘米左右。”中的“左右”能否删去,

为什么?(3分)

20、文章第⑥段除了介绍金箍棒的去向,还从哪三方面对它加以说明?概括回答。(3分)

21、作者本意是为了介绍几种金属的属性,为什么要借助金箍棒来说明?(3分)

�

22、文中划线的句子运用了哪种说明方法?并分析它的作用。(4分)

(四)阅读《没有一朵花会错过春天》,按要求完成23~27题。(18分)

她在上交的作文里这样写道:“从来没有人注意过我。我的生,我的死,都与这个

薄凉的世界无关。”

没有人明白,在这颗幼小的心灵中,为何会溢满那么多不可明状的哀伤和绝望。当

然,她的老师也一样。

那是一位年过半百的老头,言语不多,虽教学经验极为丰富,但这一刻,却不懂得

如何与这位龄差将近四十年的女孩儿尽心交流,去告诉她该如何面对生活中的悲苦。

他在陈旧的教案本背面上打了很多遍草稿,把明日要说的话,一一罗列出来,整理,

像研究一部旷世巨著。尽管如此,还是觉得语言苍白到无力,软弱得像阴天里的清冷雨

丝。

春天的阳光依旧透过窗台,照耀在每个孩子纯真的小脸上。所有人之中,她离窗台

最近,可还是心如冰冻。她没有朋友,没有疼她爱她的母亲,就连唯一对她稍好的可依

靠的外婆,都在前些日子里挣扎着病故了。

她的生活一片狼藉。有同学说,她暂住了孤儿院,所有的费用都由政府承担。她得

继续生活下去,得为远去的母亲和外婆坚强活着。可有什么理由,让她继续下去呢?那

一点本可寄托的温暖,都这么无情地别她而去了,她还有什么理由相信温暖?

他站在宽阔的讲台上,以最平和的语调讲完了课,宣布下午外出游玩。所有的孩子

都欢呼不已,只有她,静静地眯眼歪靠在窗台上,对着路旁的野花发呆。

所有的孩子都有自己的朋友,一起游戏,分享自己的快乐。她坐在绿草之中,看着

天际不断变换的流云,怒放的花朵,簌簌地落起泪来。要知道,几十个小时之前,她还

是一团恣意享受天空的云朵。

他穿过操场,气喘吁吁地来到她的身前。她侧脸抹泪后,镇定地叫道:“老师好!”

“怎么不和同学一起玩呢?”他一边喘气,一边问着。

“老师,我和他们不一样,他们有值得快乐和幸福的全部理由,而我没有。”

他捋了捋花白的发,拉着她的手,走进花园深处。顿时,一阵沁人心脾的芳香从远

处缓缓涌来,包围了她前行的路。他问:“这些花,你认识多少?”

“大都认识。譬如,那是迎春,那是瑞香,那是玉兰,那是......”她对这些花名

如数家珍。她的外婆生前爱花,因此,自小受了熏陶。

�

他微微笑着,看她在盘点花名的时刻中慢慢活泼起来,显然,她在环视花朵的同时,

也渐然沉浸于百花争艳的美景中。

当她气喘吁吁地将园中的鲜花点过大半时,他问了她一句:“你能把此时没开的花

点出几种来吗?”

她顿时被难住了。园中之话,大大小小,不下百中,却没有一种隐藏着身形,躲避

阳光。他说:“想想吧,明天告诉我,为什么它们都会竞相开放?“

当夜,她想了许久,从外婆遗留下的书中找到了答案。次日,她从季节,温度,等

等客观存在的因素,向他解说了为何花朵都会竞相开放原因。

那个问题之后,她回到教室,如换了一人似的。她主动和同学搭话,帮助他们解决

难题,组织班里的课外活动,维持课堂秩序,等等。

很多年后,她站上明媚的讲台,成了一名优秀的人民教师,她也带她的学生去看花,

点花名。也曾问过一个忧郁的孩子,为什么花朵都会在春天竞相开放?

次日,当那个孩子急急忙忙跑来要告诉她答案之时,她将当年老师给她的那张纸片

递给了那个孩子。

泛黄的纸片上,坚定地写着:“没有一朵花会错过春天。”

23、请用简明的语言概括故事内容。(3分)

24、文章开头由小女孩的作文写起,有何作用?(3分)

25、文中划线句子的环境描写,有怎样的表达效果?(4分)

26、联系文章内容,说说你对题目“没有一朵花会错过春天”的理解。(4分)

27、文中的老师是一位怎样的老师?请结合文章内容作简要评价。(4分)

三、综合性学习考查(10 分)

�

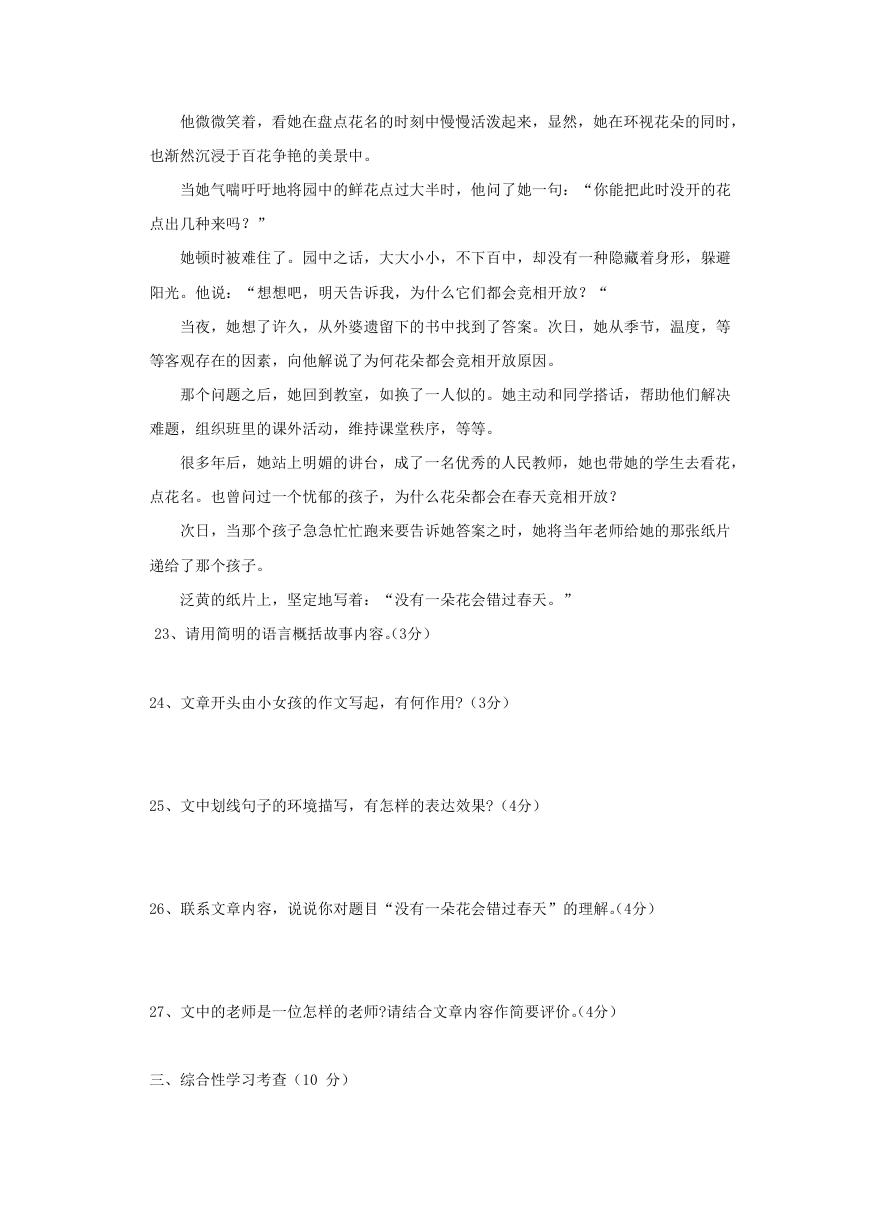

近年来,初中生带手机上学的现象日益增多。为此,学校进行了问卷调查。本次调

查共发放200份调查表,回收189份,回收率94.5%。调查数据显示如下:

调 查 项 目

人数 所占比例

25.9%

73.5%

14.3%

12.2%

77.9%

77.9%

13.3%

8.8%

9

6

159

84.1%

59

31.2%

拥有手机人数

父母购买

自己购买

亲戚赠送

49

36

7

6

上网、QQ 聊天、玩游戏 53

上网、QQ 聊天、玩游戏 53

手机来源

手机主要用途

打电话、发短信

(多项选择)

手机主要负面影响

(多项选择)

炫耀或作弊

影响学业

浪费金钱

无益于学生身心健康 11

5.8%

28、请归纳出调查表所反映的主要信息(不少于两点)。(4 分)

29、从“手机主要用途”栏目的数据分析中,你发现了一些苗头性的信息。如果在

学生座谈会上,你有机会向校长反映,你会怎样说呢?(注意简明、连贯、得体)(3 分)

30、校长听了你的建议后,决定举行一次“初中生带手机上学,禁还是不禁?”

的 辩论会。辩论会上,甲、乙双方各抒己见,请你为乙方再补出一条理由。(3 分)

甲方观点:我方反对初中生用手机

甲方理由:①手机的射对身体不好。

②在学校里,没有哪一门课程用得上手机,手机成为一块看时间的“表”。

③我们正处在成长阶段,自控能力差,好奇心强,对手机里的信息极

感 兴趣,极易迷恋手机,荒废学业。

乙方观点:我方认为学生带手机,禁止不如疏导

乙方理由:①手机进校园已成为大势所趋,过分禁止,容易使学生产生逆反心理。

②

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc