51, 120004(2014)

激光与光电子学进展

Laser & Optoelectronics Progress

©2014《中国激光》杂志社

国内尾流光学检测研究进展

王 赟 刘继芳 鲁振中 马 琳 孙艳玲

西安电子科技大学物理与光电工程学院, 陕西 西安 710071

摘要 以检测参量为主线,综述了国内尾流光学检测近 15 年的发展历程。归纳了已有的连续激光散射强度检测、成

像检测、脉冲回波检测和偏振检测等四大类不同的尾流光学检测方法,介绍了不同检测方法的基本原理、发展以及存

在的问题。结合检测的新方法、信号处理与抗干扰技术、建立尾流特性数据库和拓展相关应用对尾流光学检测的进

一步研究进行了展望。

关键词 海洋光学; 尾流光学检测; Mie 散射; 蒙特卡罗模拟

中图分类号 TN249

doi: 10.3788/LOP51.120004

文献标志码 A

Domestic Research Progress in Optical Detection of Wake

Wang Yun

Liu Jifang

Lu Zhenzhong Ma Lin

Sun Yanling

School of Physics and Optoelectronic Engineering, Xidian University, Xi′an, Shaanxi 710071, China

Abstract Focusing on the sensing parameter, research progress in optical detection of wake in the last 15 years

is summarized. The existing four methods of optical detection of wake are concluded, including the continuous

laser scattering intensity detection, the imaging detection, the pulse return detection and the polarization

detection. The fundamental principles, progress and some problems of the above methods are introduced. The

direction of future work is introduced considering problems such as novel sensing parameters, signal processing

and anti-interference technology, setting up the database of wake properties and expanding related applications.

Key words oceanic optics; optical detection of wake; Mie scattering; Monte Carlo simulation

OCIS codes 010.4450; 010.7340; 290.1350; 260.5430

1 引 言

舰船在水中航行时,由于螺旋桨的旋转空化、海面波浪的破碎以及吃水线附近空气的卷入,会在船尾形

成含有大量气泡和湍流的尾流 [1]。由于包含大量不同尺度的气泡,尾流具有与周围海水明显不同的声学、热

学、电磁学和光学等物理特性。尾流光学检测的基本原理是根据激光在尾流区域内外传播特性的不同,向

水中主动发射激光,检测激光参量的变化,来间接判断尾流的存在与否以及尾流的特性。相比于声学检测,

由于光波波长短、速度高、在水中传播时损耗大、方向性好,尾流光学检测有灵敏度高、抗干扰性强、探测距

离远等优点。尾流光学检测用于舰艇的探测、跟踪以及鱼雷制导时,除了上述优点外,还使得常规的声学干

扰和对抗手段失去作用 [2]。此外,对尾流光学检测的研究也可以为诸如海鸣、气溶胶等海洋现象以及其他气

液两相流过程的光学检测提供一定的参考。

鉴于尾流光学检测重要的实际意义,自 1999 年起,国内多家单位相继开展了尾流光学检测相关方面的

理论和实验研究,取得了一系列的研究成果。而由于尾流光学检测较强的军事背景,国外少有文献报道,本

文根据检测参量的不同,综述了国内尾流光学检测的不同方法,并对未来的研究方向进行了展望。

2 尾流光学检测方法

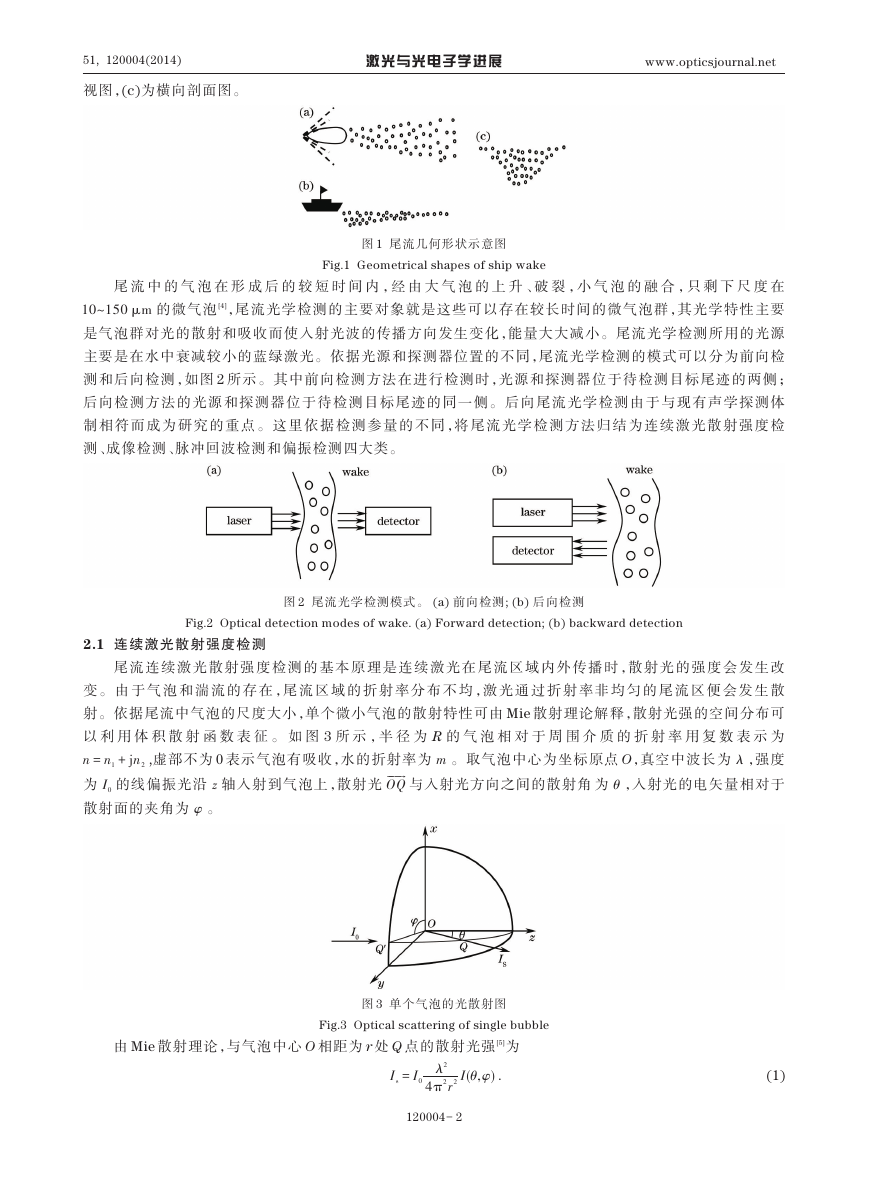

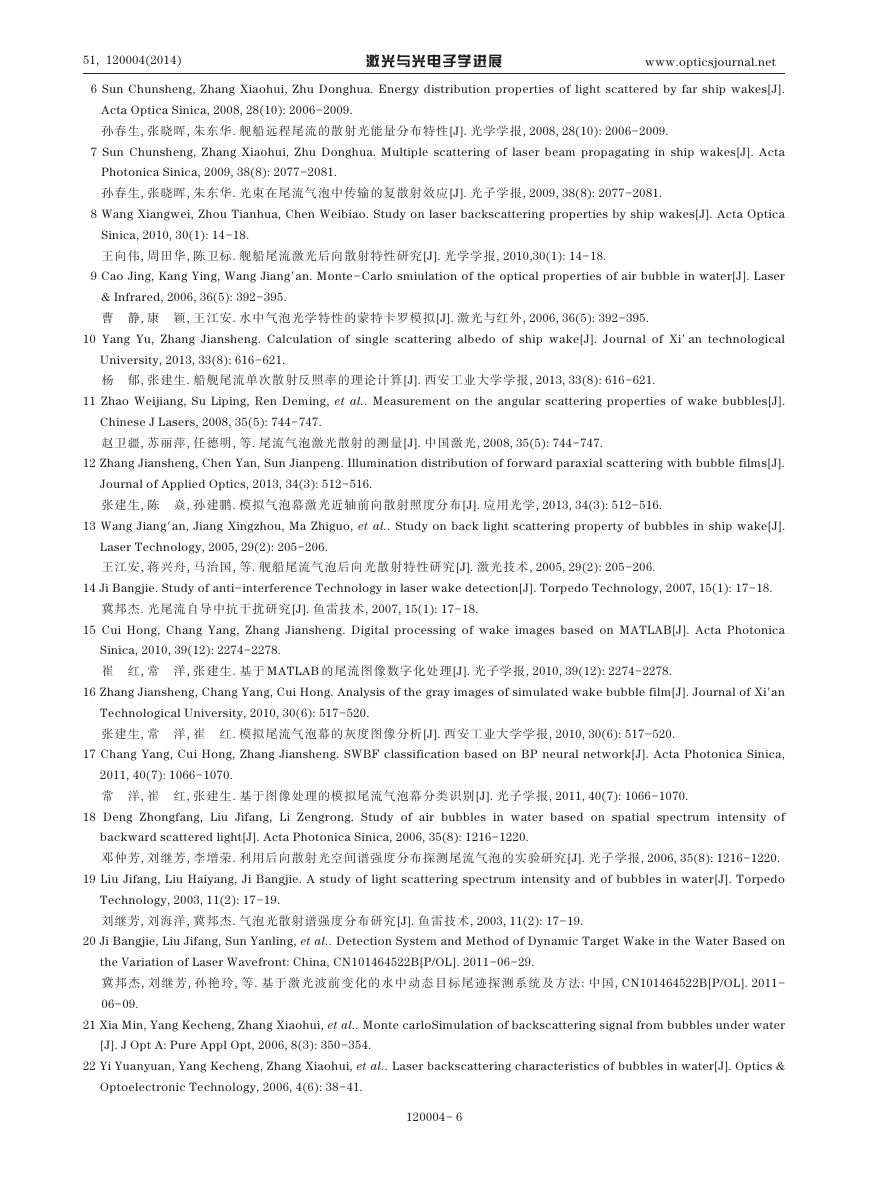

尾流是一条由大量气泡构成的气幕带 [3],图 1 所示为舰船尾流的几何示意图,其中(a)为俯视图,(b)为侧

收稿日期: 2014-05-29; 收到修改稿日期: 2014-06-24; 网络出版日期: 2014-11-18

基金项目: 国家自然科学基金(61378079)、中央高校基本科研业务费(JB140511)。

作者简介: 王 赟(1990—),男,硕士研究生,主要从事水下光学信息处理方面的研究。E-mail: 3776921wy@sina.com

导师简介: 刘继芳(1957—),男,博士,教授,主要从事光电子技术应用方面的研究。

E-mail: jfliu@xidian.edu.cn(通信联系人)

120004-1

�

51, 120004(2014)

视图,(c)为横向剖面图。

激光与光电子学进展

www.opticsjournal.net

图 1 尾流几何形状示意图

Fig.1 Geometrical shapes of ship wake

10~150 μm

尾 流 中 的 气 泡 在 形 成 后 的 较 短 时 间 内 ,经 由 大 气 泡 的 上 升 、破 裂 ,小 气 泡 的 融 合 ,只 剩 下 尺 度 在

的微气泡 [4],尾流光学检测的主要对象就是这些可以存在较长时间的微气泡群,其光学特性主要

是气泡群对光的散射和吸收而使入射光波的传播方向发生变化,能量大大减小。尾流光学检测所用的光源

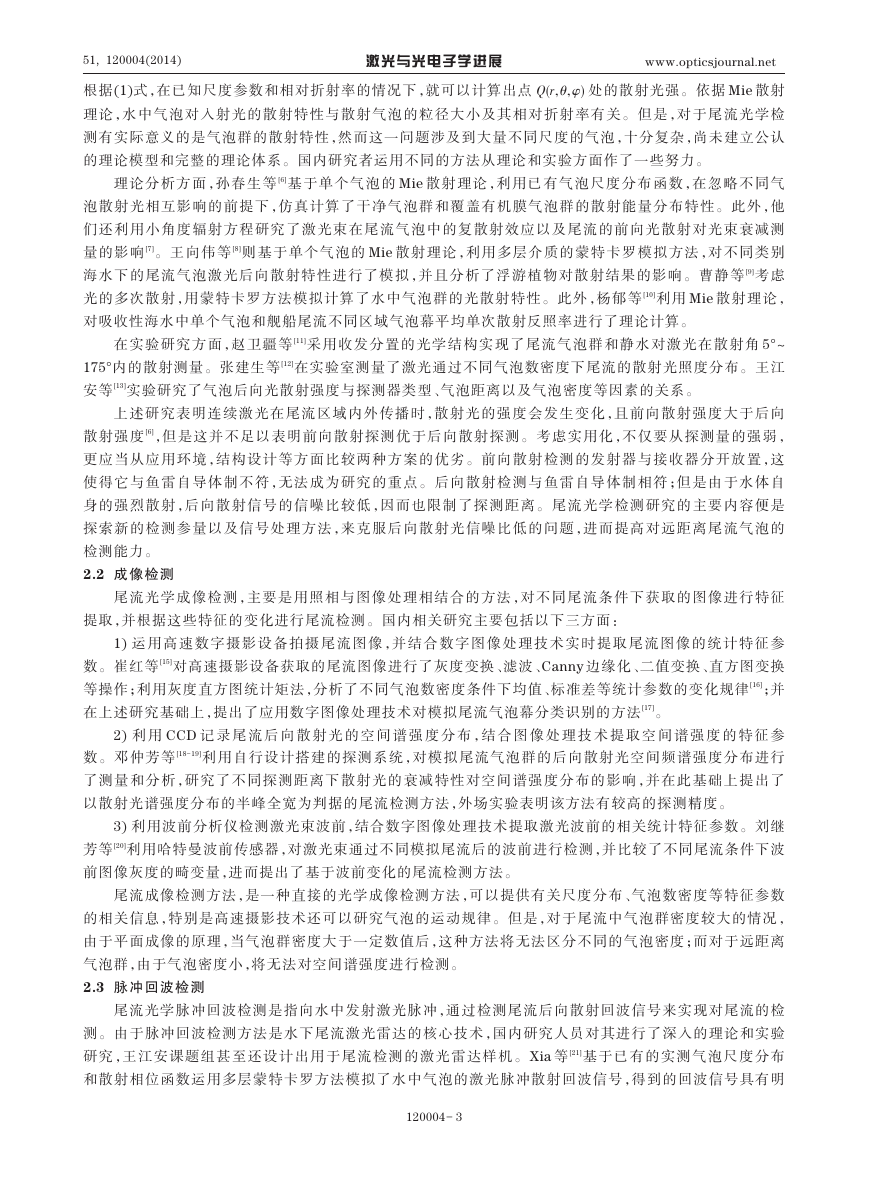

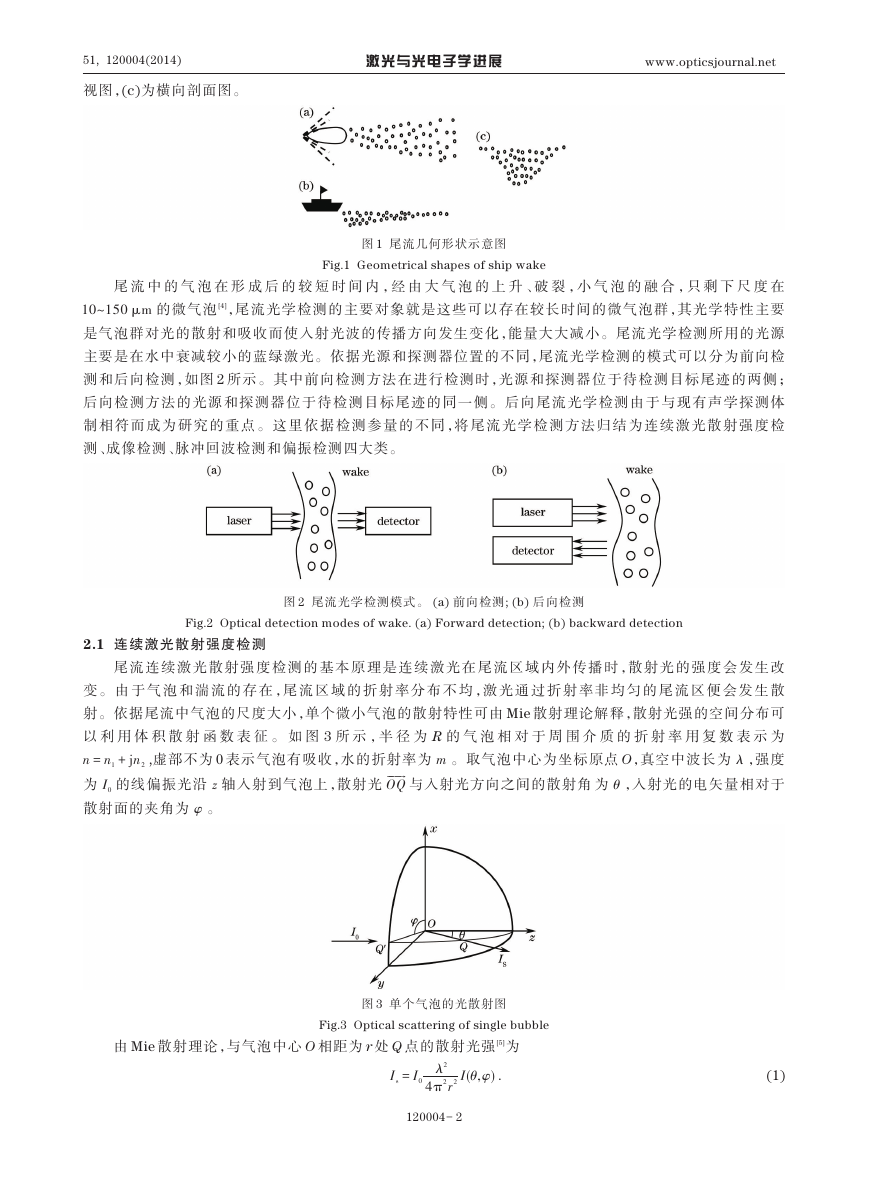

主要是在水中衰减较小的蓝绿激光。依据光源和探测器位置的不同,尾流光学检测的模式可以分为前向检

测和后向检测,如图 2 所示。其中前向检测方法在进行检测时,光源和探测器位于待检测目标尾迹的两侧;

后向检测方法的光源和探测器位于待检测目标尾迹的同一侧。后向尾流光学检测由于与现有声学探测体

制 相 符 而 成 为 研 究 的 重 点 。 这 里 依 据 检 测 参 量 的 不 同 ,将 尾 流 光 学 检 测 方 法 归 结 为 连 续 激 光 散 射 强 度 检

测、成像检测、脉冲回波检测和偏振检测四大类。

图 2 尾流光学检测模式。 (a) 前向检测; (b) 后向检测

Fig.2 Optical detection modes of wake. (a) Forward detection; (b) backward detection

2.1 连续激光散射强度检测

尾 流 连 续 激 光 散 射 强 度 检 测 的 基 本 原 理 是 连 续 激 光 在 尾 流 区 域 内 外 传 播 时 ,散 射 光 的 强 度 会 发 生 改

变 。 由 于 气 泡 和 湍 流 的 存 在 ,尾 流 区 域 的 折 射 率 分 布 不 均 ,激 光 通 过 折 射 率 非 均 匀 的 尾 流 区 便 会 发 生 散

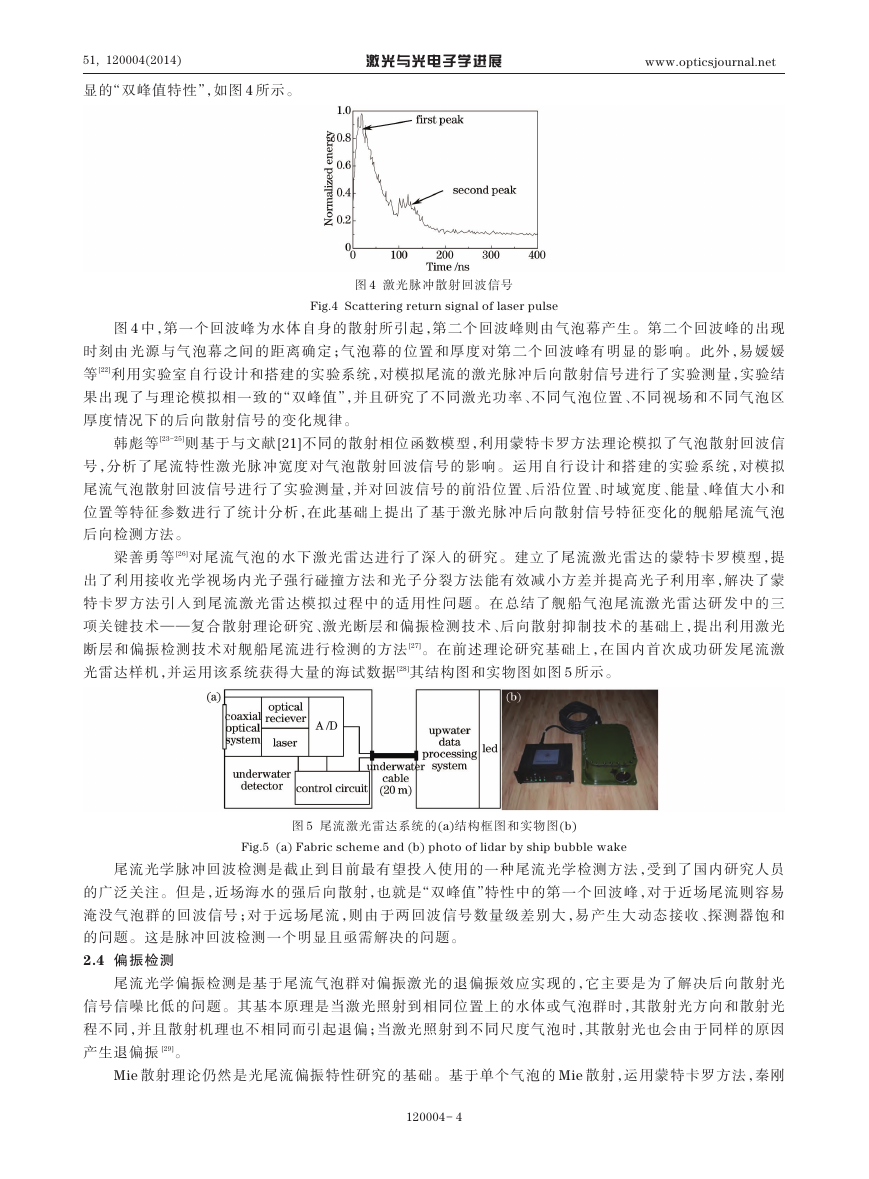

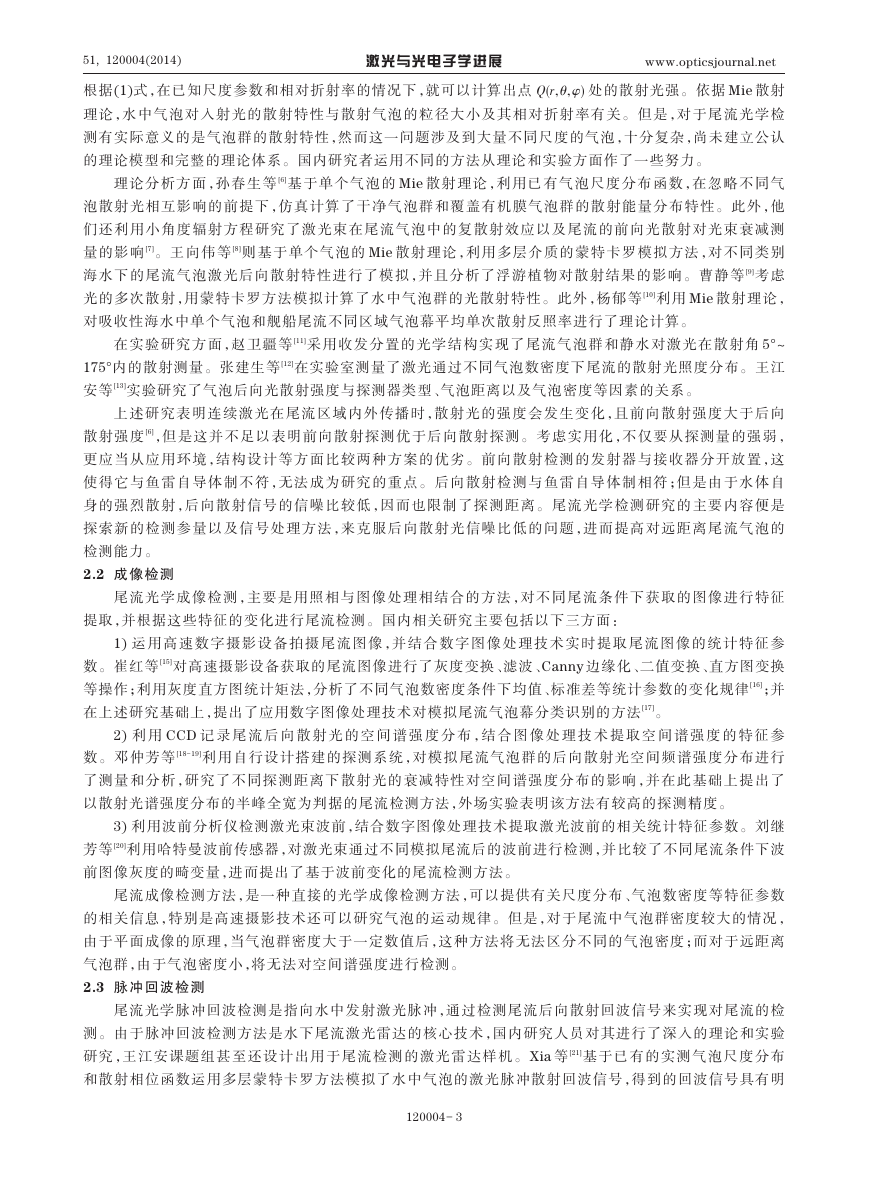

射。依据尾流中气泡的尺度大小,单个微小气泡的散射特性可由 Mie 散射理论解释,散射光强的空间分布可

以 利 用 体 积 散 射 函 数 表 征 。 如 图 3 所 示 ,半 径 为 R 的 气 泡 相 对 于 周 围 介 质 的 折 射 率 用 复 数 表 示 为

=

n2 ,虚部不为 0 表示气泡有吸收,水的折射率为 m 。取气泡中心为坐标原点 O,真空中波长为 λ ,强度

n

为 I0 的线偏振光沿 z 轴入射到气泡上,散射光

OQ 与入射光方向之间的散射角 为 θ ,入射光的电矢量相对于

散射面的夹角为 φ 。

+ j

n1

图 3 单个气泡的光散射图

Fig.3 Optical scattering of single bubble

由 Mie 散射理论,与气泡中心 O 相距为 r 处 Q 点的散射光强[5]为

(1)

(

,

) .

θ

φ

2 I

r

=

Is

24π2

I0 λ

120004-

2

�

51, 120004(2014)

(

,

,

激光与光电子学进展

www.opticsjournal.net

根据(1)式,在已知尺度参数和相对折射率的情况下,就可以计算出点 Q

处的散射光强。依据 Mie 散射

理论,水中气泡对入射光的散射特性与散射气泡的粒径大小及其相对折射率有关。但是,对于尾流光学检

测有实际意义的是气泡群的散射特性,然而这一问题涉及到大量不同尺度的气泡,十分复杂,尚未建立公认

的理论模型和完整的理论体系。国内研究者运用不同的方法从理论和实验方面作了一些努力。

φ

r

θ

)

理论分析方面,孙春生等 [6]基于单个气泡的 Mie 散射理论,利用已有气泡尺度分布函数,在忽略不同气

泡散射光相互影响的前提下,仿真计算了干净气泡群和覆盖有机膜气泡群的散射能量分布特性。此外,他

们还利用小角度辐射方程研究了激光束在尾流气泡中的复散射效应以及尾流的前向光散射对光束衰减测

量的影响 [7]。王向伟等 [8]则基于单个气泡的 Mie 散射理论,利用多层介质的蒙特卡罗模拟方法,对不同类别

海水下的尾流气泡激光后向散射特性进行了模拟,并且分析了浮游植物对散射结果的影响。曹静等 [9]考虑

光的多次散射,用蒙特卡罗方法模拟计算了水中气泡群的光散射特性。此外,杨郁等 [10]利用 Mie 散射理论,

对吸收性海水中单个气泡和舰船尾流不同区域气泡幕平均单次散射反照率进行了理论计算。

在实验研究方面,赵卫疆等 [11]采用收发分置的光学结构实现了尾流气泡群和静水对激光在散射角 5°~

175°内的散射测量。张建生等[12]在实验室测量了激光通过不同气泡数密度下尾流的散射光照度分布。王江

安等[13]实验研究了气泡后向光散射强度与探测器类型、气泡距离以及气泡密度等因素的关系。

上述研究表明连续激光在尾流区域内外传播时,散射光的强度会发生变化,且前向散射强度大于后向

散射强度 [6],但是这并不足以表明前向散射探测优于后向散射探测。考虑实用化,不仅要从探测量的强弱,

更应当从应用环境,结构设计等方面比较两种方案的优劣。前向散射检测的发射器与接收器分开放置,这

使得它与鱼雷自导体制不符,无法成为研究的重点。后向散射检测与鱼雷自导体制相符;但是由于水体自

身的强烈散射,后向散射信号的信噪比较低,因而也限制了探测距离。尾流光学检测研究的主要内容便是

探索新的检测参量以及信号处理方法,来克服后向散射光信噪比低的问题,进而提高对远距离尾流气泡的

检测能力。

2.2 成像检测

尾流光学成像检测,主要是用照相与图像处理相结合的方法,对不同尾流条件下获取的图像进行特征

提取,并根据这些特征的变化进行尾流检测。国内相关研究主要包括以下三方面:

1) 运用高速数字摄影设备拍摄尾流图像,并结合数字图像处理技术实时提取尾流图像的统计特征参

数。崔红等[15]对高速摄影设备获取的尾流图像进行了灰度变换、滤波、Canny 边缘化、二值变换、直方图变换

等操作;利用灰度直方图统计矩法,分析了不同气泡数密度条件下均值、标准差等统计参数的变化规律[16];并

在上述研究基础上,提出了应用数字图像处理技术对模拟尾流气泡幕分类识别的方法[17]。

2) 利 用 CCD 记 录 尾 流 后 向 散 射 光 的 空 间 谱 强 度 分 布 ,结 合 图 像 处 理 技 术 提 取 空 间 谱 强 度 的 特 征 参

数。邓仲芳等 [18-19]利用自行设计搭建的探测系统,对模拟尾流气泡群的后向散射光空间频谱强度分布进行

了测量和分析,研究了不同探测距离下散射光的衰减特性对空间谱强度分布的影响,并在此基础上提出了

以散射光谱强度分布的半峰全宽为判据的尾流检测方法,外场实验表明该方法有较高的探测精度。

3) 利用波前分析仪检测激光束波前,结合数字图像处理技术提取激光波前的相关统计特征参数。刘继

芳等[20]利用哈特曼波前传感器,对激光束通过不同模拟尾流后的波前进行检测,并比较了不同尾流条件下波

前图像灰度的畸变量,进而提出了基于波前变化的尾流检测方法。

尾流成像检测方法,是一种直接的光学成像检测方法,可以提供有关尺度分布、气泡数密度等特征参数

的相关信息,特别是高速摄影技术还可以研究气泡的运动规律。但是,对于尾流中气泡群密度较大的情况,

由于平面成像的原理,当气泡群密度大于一定数值后,这种方法将无法区分不同的气泡密度;而对于远距离

气泡群,由于气泡密度小,将无法对空间谱强度进行检测。

2.3 脉冲回波检测

尾流光学脉冲回波检测是指向水中发射激光脉冲,通过检测尾流后向散射回波信号来实现对尾流的检

测。由于脉冲回波检测方法是水下尾流激光雷达的核心技术,国内研究人员对其进行了深入的理论和实验

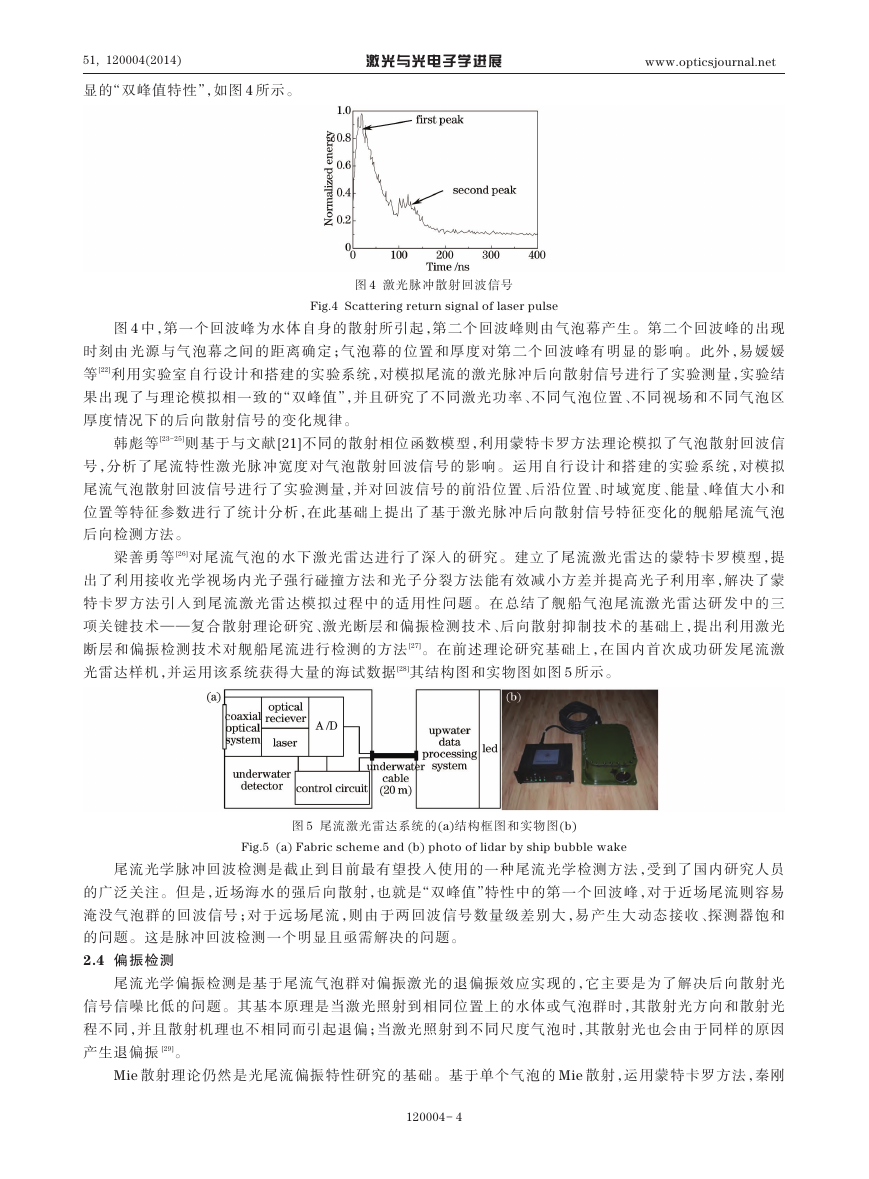

研究,王江安课题组甚至还设计出用于尾流检测的激光雷达样机。Xia 等 [21]基于已有的实测气泡尺度分布

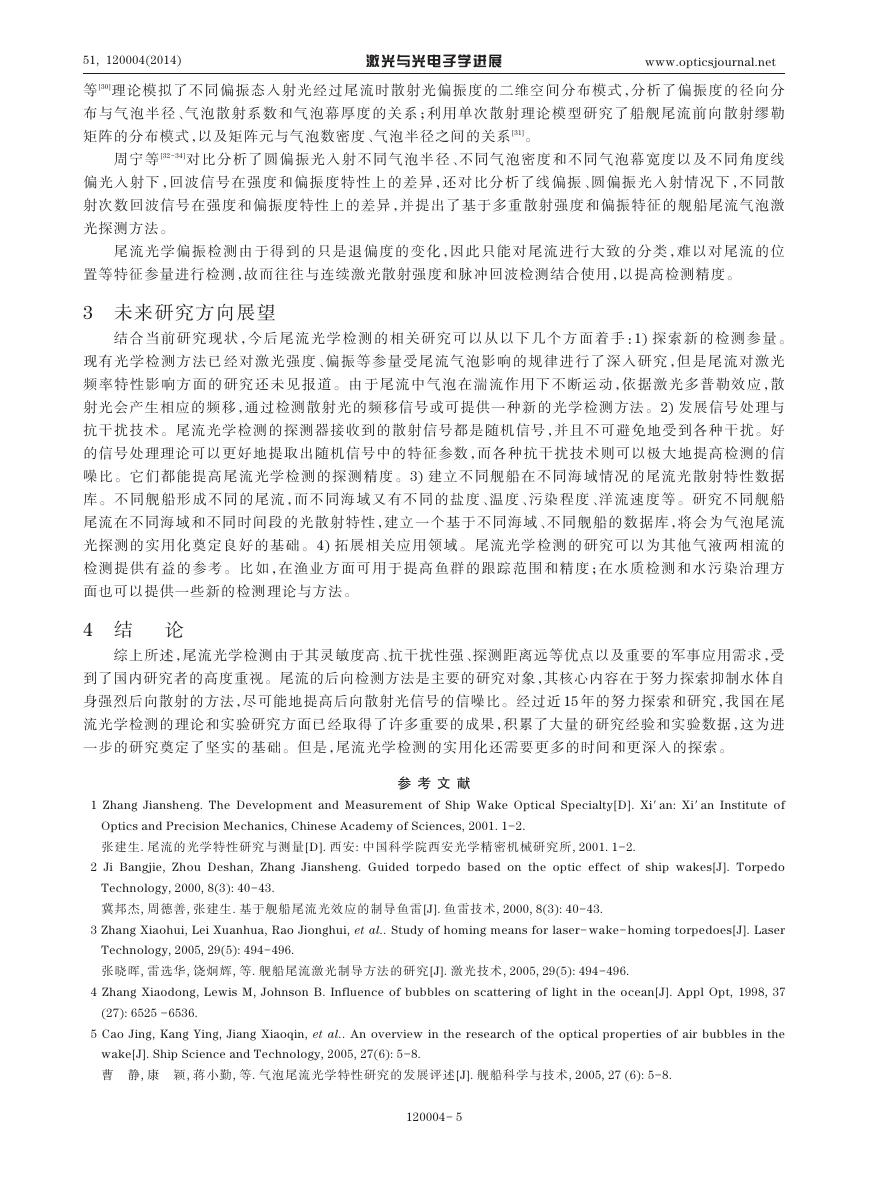

和散射相位函数运用多层蒙特卡罗方法模拟了水中气泡的激光脉冲散射回波信号,得到的回波信号具有明

120004-

3

�

51, 120004(2014)

显的“双峰值特性”,如图 4 所示。

激光与光电子学进展

www.opticsjournal.net

图 4 激光脉冲散射回波信号

Fig.4 Scattering return signal of laser pulse

图 4 中,第一个回波峰为水体自身的散射所引起,第二个回波峰则由气泡幕产生。第二个回波峰的出现

时刻由光源与气泡幕之间的距离确定;气泡幕的位置和厚度对第二个回波峰有明显的影响。此外,易媛媛

等[22]利用实验室自行设计和搭建的实验系统,对模拟尾流的激光脉冲后向散射信号进行了实验测量,实验结

果出现了与理论模拟相一致的“双峰值”,并且研究了不同激光功率、不同气泡位置、不同视场和不同气泡区

厚度情况下的后向散射信号的变化规律。

韩彪等[23-25]则基于与文献[21]不同的散射相位函数模型,利用蒙特卡罗方法理论模拟了气泡散射回波信

号,分析了尾流特性激光脉冲宽度对气泡散射回波信号的影响。运用自行设计和搭建的实验系统,对模拟

尾流气泡散射回波信号进行了实验测量,并对回波信号的前沿位置、后沿位置、时域宽度、能量、峰值大小和

位置等特征参数进行了统计分析,在此基础上提出了基于激光脉冲后向散射信号特征变化的舰船尾流气泡

后向检测方法。

梁善勇等 [26]对尾流气泡的水下激光雷达进行了深入的研究。建立了尾流激光雷达的蒙特卡罗模型,提

出了利用接收光学视场内光子强行碰撞方法和光子分裂方法能有效减小方差并提高光子利用率,解决了蒙

特卡罗方法引入到尾流激光雷达模拟过程中的适用性问题。在总结了舰船气泡尾流激光雷达研发中的三

项关键技术——复合散射理论研究、激光断层和偏振检测技术、后向散射抑制技术的基础上,提出利用激光

断层和偏振检测技术对舰船尾流进行检测的方法 [27]。在前述理论研究基础上,在国内首次成功研发尾流激

光雷达样机,并运用该系统获得大量的海试数据[28]其结构图和实物图如图 5 所示。

图 5 尾流激光雷达系统的(a)结构框图和实物图(b)

Fig.5 (a) Fabric scheme and (b) photo of lidar by ship bubble wake

尾流光学脉冲回波检测是截止到目前最有望投入使用的一种尾流光学检测方法,受到了国内研究人员

的广泛关注。但是,近场海水的强后向散射,也就是“双峰值”特性中的第一个回波峰,对于近场尾流则容易

淹没气泡群的回波信号;对于远场尾流,则由于两回波信号数量级差别大,易产生大动态接收、探测器饱和

的问题。这是脉冲回波检测一个明显且亟需解决的问题。

2.4 偏振检测

尾流光学偏振检测是基于尾流气泡群对偏振激光的退偏振效应实现的,它主要是为了解决后向散射光

信号信噪比低的问题。其基本原理是当激光照射到相同位置上的水体或气泡群时,其散射光方向和散射光

程不同,并且散射机理也不相同而引起退偏;当激光照射到不同尺度气泡时,其散射光也会由于同样的原因

产生退偏振 [29]。

Mie 散射理论仍然是光尾流偏振特性研究的基础。基于单个气泡的 Mie 散射,运用蒙特卡罗方法,秦刚

120004-

4

�

51, 120004(2014)

激光与光电子学进展

www.opticsjournal.net

等 [30]理论模拟了不同偏振态入射光经过尾流时散射光偏振度的二维空间分布模式,分析了偏振度的径向分

布与气泡半径、气泡散射系数和气泡幕厚度的关系;利用单次散射理论模型研究了船舰尾流前向散射缪勒

矩阵的分布模式,以及矩阵元与气泡数密度、气泡半径之间的关系[31]。

周宁等 [32-34]对比分析了圆偏振光入射不同气泡半径、不同气泡密度和不同气泡幕宽度以及不同角度线

偏光入射下,回波信号在强度和偏振度特性上的差异,还对比分析了线偏振、圆偏振光入射情况下,不同散

射次数回波信号在强度和偏振度特性上的差异,并提出了基于多重散射强度和偏振特征的舰船尾流气泡激

光探测方法。

尾流光学偏振检测由于得到的只是退偏度的变化,因此只能对尾流进行大致的分类,难以对尾流的位

置等特征参量进行检测,故而往往与连续激光散射强度和脉冲回波检测结合使用,以提高检测精度。

3 未来研究方向展望

结合当前研究现状,今后尾流光学检测的相关研究可以从以下几个方面着手:1) 探索新的检测参量。

现有光学检测方法已经对激光强度、偏振等参量受尾流气泡影响的规律进行了深入研究,但是尾流对激光

频率特性影响方面的研究还未见报道。由于尾流中气泡在湍流作用下不断运动,依据激光多普勒效应,散

射光会产生相应的频移,通过检测散射光的频移信号或可提供一种新的光学检测方法。2) 发展信号处理与

抗干扰技术。尾流光学检测的探测器接收到的散射信号都是随机信号,并且不可避免地受到各种干扰。好

的信号处理理论可以更好地提取出随机信号中的特征参数,而各种抗干扰技术则可以极大地提高检测的信

噪比。它们都能提高尾流光学检测的探测精度。3) 建立不同舰船在不同海域情况的尾流光散射特性数据

库。不同舰船形成不同的尾流,而不同海域又有不同的盐度、温度、污染程度、洋流速度等。研究不同舰船

尾流在不同海域和不同时间段的光散射特性,建立一个基于不同海域、不同舰船的数据库,将会为气泡尾流

光探测的实用化奠定良好的基础。4) 拓展相关应用领域。尾流光学检测的研究可以为其他气液两相流的

检测提供有益的参考。比如,在渔业方面可用于提高鱼群的跟踪范围和精度;在水质检测和水污染治理方

面也可以提供一些新的检测理论与方法。

4 结 论

综上所述,尾流光学检测由于其灵敏度高、抗干扰性强、探测距离远等优点以及重要的军事应用需求,受

到了国内研究者的高度重视。尾流的后向检测方法是主要的研究对象,其核心内容在于努力探索抑制水体自

身强烈后向散射的方法,尽可能地提高后向散射光信号的信噪比。经过近 15 年的努力探索和研究,我国在尾

流光学检测的理论和实验研究方面已经取得了许多重要的成果,积累了大量的研究经验和实验数据,这为进

一步的研究奠定了坚实的基础。但是,尾流光学检测的实用化还需要更多的时间和更深入的探索。

参 考 文 献

1 Zhang Jiansheng. The Development and Measurement of Ship Wake Optical Specialty[D]. Xi′ an: Xi′ an Institute of

Optics and Precision Mechanics, Chinese Academy of Sciences, 2001. 1-2.

张建生. 尾流的光学特性研究与测量[D]. 西安: 中国科学院西安光学精密机械研究所, 2001. 1-2.

2 Ji Bangjie, Zhou Deshan, Zhang Jiansheng. Guided torpedo based on the optic effect of ship wakes[J]. Torpedo

Technology, 2000, 8(3): 40-43.

冀邦杰, 周德善, 张建生. 基于舰船尾流光效应的制导鱼雷[J]. 鱼雷技术, 2000, 8(3): 40-43.

3 Zhang Xiaohui, Lei Xuanhua, Rao Jionghui, et al.. Study of homing means for laser-wake-homing torpedoes[J]. Laser

Technology, 2005, 29(5): 494-496.

张晓晖, 雷选华, 饶炯辉, 等. 舰船尾流激光制导方法的研究[J]. 激光技术, 2005, 29(5): 494-496.

4 Zhang Xiaodong, Lewis M, Johnson B. Influence of bubbles on scattering of light in the ocean[J]. Appl Opt, 1998, 37

(27): 6525 -6536.

5 Cao Jing, Kang Ying, Jiang Xiaoqin, et al.. An overview in the research of the optical properties of air bubbles in the

wake[J]. Ship Science and Technology, 2005, 27(6): 5-8.

曹 静, 康 颖, 蒋小勤, 等. 气泡尾流光学特性研究的发展评述[J]. 舰船科学与技术, 2005, 27 (6): 5-8.

120004-

5

�

51, 120004(2014)

激光与光电子学进展

www.opticsjournal.net

6 Sun Chunsheng, Zhang Xiaohui, Zhu Donghua. Energy distribution properties of light scattered by far ship wakes[J].

Acta Optica Sinica, 2008, 28(10): 2006-2009.

孙春生, 张晓晖, 朱东华. 舰船远程尾流的散射光能量分布特性[J]. 光学学报, 2008, 28(10): 2006-2009.

7 Sun Chunsheng, Zhang Xiaohui, Zhu Donghua. Multiple scattering of laser beam propagating in ship wakes[J]. Acta

Photonica Sinica, 2009, 38(8): 2077-2081.

孙春生, 张晓晖, 朱东华. 光束在尾流气泡中传输的复散射效应[J]. 光子学报, 2009, 38(8): 2077-2081.

8 Wang Xiangwei, Zhou Tianhua, Chen Weibiao. Study on laser backscattering properties by ship wakes[J]. Acta Optica

Sinica, 2010, 30(1): 14-18.

王向伟, 周田华, 陈卫标. 舰船尾流激光后向散射特性研究[J]. 光学学报, 2010,30(1): 14-18.

9 Cao Jing, Kang Ying, Wang Jiang′an. Monte-Carlo smiulation of the optical properties of air bubble in water[J]. Laser

& Infrared, 2006, 36(5): 392-395.

曹 静, 康 颖, 王江安. 水中气泡光学特性的蒙特卡罗模拟[J]. 激光与红外, 2006, 36(5): 392-395.

10 Yang Yu, Zhang Jiansheng. Calculation of single scattering albedo of ship wake[J]. Journal of Xi′ an technological

University, 2013, 33(8): 616-621.

杨 郁, 张建生. 船舰尾流单次散射反照率的理论计算[J]. 西安工业大学学报, 2013, 33(8): 616-621.

11 Zhao Weijiang, Su Liping, Ren Deming, et al.. Measurement on the angular scattering properties of wake bubbles[J].

Chinese J Lasers, 2008, 35(5): 744-747.

赵卫疆, 苏丽萍, 任德明, 等. 尾流气泡激光散射的测量[J]. 中国激光, 2008, 35(5): 744-747.

12 Zhang Jiansheng, Chen Yan, Sun Jianpeng. Illumination distribution of forward paraxial scattering with bubble films[J].

Journal of Applied Optics, 2013, 34(3): 512-516.

张建生, 陈 焱, 孙建鹏. 模拟气泡幕激光近轴前向散射照度分布[J]. 应用光学, 2013, 34(3): 512-516.

13 Wang Jiang′an, Jiang Xingzhou, Ma Zhiguo, et al.. Study on back light scattering property of bubbles in ship wake[J].

Laser Technology, 2005, 29(2): 205-206.

王江安, 蒋兴舟, 马治国, 等. 舰船尾流气泡后向光散射特性研究[J]. 激光技术, 2005, 29(2): 205-206.

14 Ji Bangjie. Study of anti-interference Technology in laser wake detection[J]. Torpedo Technology, 2007, 15(1): 17-18.

冀邦杰. 光尾流自导中抗干扰研究[J]. 鱼雷技术, 2007, 15(1): 17-18.

15 Cui Hong, Chang Yang, Zhang Jiansheng. Digital processing of wake images based on MATLAB[J]. Acta Photonica

Sinica, 2010, 39(12): 2274-2278.

崔 红, 常 洋, 张建生. 基于 MATLAB 的尾流图像数字化处理[J]. 光子学报, 2010, 39(12): 2274-2278.

16 Zhang Jiansheng, Chang Yang, Cui Hong. Analysis of the gray images of simulated wake bubble film[J]. Journal of Xi′an

Technological University, 2010, 30(6): 517-520.

张建生, 常 洋, 崔 红. 模拟尾流气泡幕的灰度图像分析[J]. 西安工业大学学报, 2010, 30(6): 517-520.

17 Chang Yang, Cui Hong, Zhang Jiansheng. SWBF classification based on BP neural network[J]. Acta Photonica Sinica,

2011, 40(7): 1066-1070.

常 洋, 崔 红, 张建生. 基于图像处理的模拟尾流气泡幕分类识别[J]. 光子学报, 2011, 40(7): 1066-1070.

18 Deng Zhongfang, Liu Jifang, Li Zengrong. Study of air bubbles in water based on spatial spectrum intensity of

backward scattered light[J]. Acta Photonica Sinica, 2006, 35(8): 1216-1220.

邓仲芳, 刘继芳, 李增荣. 利用后向散射光空间谱强度分布探测尾流气泡的实验研究[J]. 光子学报, 2006, 35(8): 1216-1220.

19 Liu Jifang, Liu Haiyang, Ji Bangjie. A study of light scattering spectrum intensity and of bubbles in water[J]. Torpedo

Technology, 2003, 11(2): 17-19.

刘继芳, 刘海洋, 冀邦杰. 气泡光散射谱强度分布研究[J]. 鱼雷技术, 2003, 11(2): 17-19.

20 Ji Bangjie, Liu Jifang, Sun Yanling, et al.. Detection System and Method of Dynamic Target Wake in the Water Based on

the Variation of Laser Wavefront: China, CN101464522B[P/OL]. 2011-06-29.

冀邦杰, 刘继芳, 孙艳玲, 等. 基于激光波前变化的水中动态目标尾迹探测系统及方法: 中国, CN101464522B[P/OL]. 2011-

06-09.

21 Xia Min, Yang Kecheng, Zhang Xiaohui, et al.. Monte carloSimulation of backscattering signal from bubbles under water

[J]. J Opt A: Pure Appl Opt, 2006, 8(3): 350-354.

22 Yi Yuanyuan, Yang Kecheng, Zhang Xiaohui, et al.. Laser backscattering characteristics of bubbles in water[J]. Optics &

Optoelectronic Technology, 2006, 4(6): 38-41.

120004-

6

�

51, 120004(2014)

激光与光电子学进展

www.opticsjournal.net

易媛媛, 杨克成, 张晓晖, 等. 激光在水中气泡微粒的后向散射特性[J]. 光学与光电技术,2006, 4(6): 38-41.

23 Han Biao, Liu Jifang, Zhou Shaojie, et al.. A simulated model for analyzing backscattering of laser pulse propagating in

water based on Fournier Forand volume scattering function[J]. Acta Photonica Sinica, 2011, 40(10): 1590-1594.

韩 彪, 刘 继 芳, 周 少 杰, 等. 基 于 Fournier Forand 体 积 散 射 函 数 的 水 中 激 光 脉 冲 后 向 散 射 特 性 分 析 模 型[J]. 光 子 学 报,

2011, 40(10): 1590-1594.

24 Han Biao, Liu Jifang, Zhou Shaojie, et al.. Influence of laser pulse width on backward detection of long-distance wake

bubbles[J]. Acta Photonica Sinica, 2011, 40(9): 1372-1375.

韩 彪, 刘继芳, 周少杰, 等. 激光脉冲宽度对远距离尾流气泡后向检测的影响[J]. 光子学报, 2011, 40(9): 1372-1375.

25 Han Biao, Liu Jifang, Liu Kunlun, et al.. Study of backward optical detection method for ship wake bubbles[J]. Acta

Optica Sinica, 2012, 32(1): 0101001.

韩 彪, 刘继芳, 刘昆仑, 等. 舰船尾流气泡后向光学检测方法研究[J]. 光学学报, 2012, 32(1): 0101001.

26 Liang Shanyong, Wang Jiang′an, Zhang Feng, et al.. Monte Carlo model and variance reduction methodbased on lidar

of ship wake[J]. Acta Physica Sinica, 2013, 62(1): 015205.

梁 善 勇, 王 江 安, 张 峰, 等. 基 于 舰 船 尾 流 激 光 雷 达 的 Monte Carlo 模 型 及 方 差 消 减 方 法 研 究[J]. 物 理 学 报, 2013, 62(1):

015205.

27 Liang Shanyong, Wang Jiang′an. Key technology of lidar by ship bubble wake[J]. Infrared and Laser Engineering, 2012,

41(7): 1755-1760.

梁善勇, 王江安. 舰船气泡尾流激光雷达的关键技术[J]. 红外与激光工程, 2012, 41(7): 1755-1760.

28 Liang Shanyong, Wang Jiang′ an, Wei Wentao, et al.. Development of lidar detection systems for underwater vehicle

wakes[J]. J Huazhong Univ of Sci & Tech, 2011, 39(9): 25-27.

梁善勇, 王江安, 韦文涛, 等. 水下航行体尾迹激光雷达探测系统的研制[J]. 华中科技大学学报, 2011, 39(9): 25-27.

29 Chen Hang, Tian Jing, Qi Qian. A detection method on laser ship wake guidance signal based on depolarization[J].

Journal of Optoelectronics·Laser, 2013, 24(8): 1563-1568.

陈 航, 田 晶, 戚 茜. 一种基于退偏效应的激光尾流信号检测方法[J]. 光电子

·

激光, 2013, 24(8): 1563-1568.

30 Qin Gang, Yang Yu, Zhang Jiansheng. Monte Carlo simulation of polarization properties of scattered light from far ship

wakes[J]. Infrared and Laser Engineering, 2013, 42(7): 1730-1736.

秦 刚, 杨 郁, 张建生. 船舰远程尾流散射光偏振特性的蒙特卡罗模拟[J]. 红外与激光工程, 2013, 42(7): 1730-1736.

31 Yang Yu, Zhang Jiansheng. Forward scattering Müller matrix characteristics of ship wakes[J]. Acta Optica Sinica, 2011,

31(11): 1101006.

杨 郁, 张建生. 船舰尾流前向散射的缪勒矩阵特性研究[J]. 光学学报, 2011, 31(11): 1101006.

32 Zhou Ning, Wang Jiang′an, Liang Shanyong, et al.. Multiple scattering polarization characteristics of bubble propulation

[J]. Electro-Optic Technology Application, 2014, 29(1): 9-13.

周 宁, 王江安, 梁善勇, 等. 激光海水气泡幕偏振特性分析[J]. 光电技术应用, 2014, 29(1): 9-13.

33 Zhou Ning, Wang Jiang′an, Liang Shanyong, et al.. Multiple scattering polarization characteristics of bubble based on

Monte Carlo method[J]. Laser & Infrared, 2013, 43(6): 627-631.

周 宁, 王江安, 梁善勇, 等. 舰船尾流气泡多重散射偏振特性研究[J]. 激光与红外, 2013, 43(6): 627-631.

34 Liang Shanyong, Wang Jiang′an, Zong Siguang, et al.. Laser detection method of ship wake bubbles based on multiple

scattering intensity and polarization characteristics[J]. Acta Physica Sinica, 2013, 62(6): 060704.

梁 善 勇, 王 江 安, 宗 思 光, 等. 基 于 多 重 散 射 强 度 和 偏 振 特 征 的 舰 船 尾 流 气 泡 激 光 探 测 方 法 [J]. 物 理 学 报, 2013, 62(6):

060704.

120004-

7

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc