2012 下半年四川教师资格初中语文学科知识与教学能力真

题及答案

一、单项选择题(本大题共 l5 小题,每小题 3 分,共 45 分)

1.教学泰戈尔《金色花》,教师推荐另外几部有关母爱的作品,建议学生比较阅读。下列

作品不适合推荐的是(

)。

A.冰心《纸船》

B.孙犁《芦花荡》

C.盂郊《游子吟》

D.史铁生《秋天的怀念》

2.导读《名利场》后,教师给学生推荐同样描写主人公跻身上层社会梦想破灭的作品,引

导学生认识这类小说的社会意义。下列小说适合推荐的是(

)。

A.司汤达《红与黑》

B.席勒《阴谋与爱情》

C.小仲马《茶花女》

D.屠格涅夫《父与子》

3.教师指导学生归纳文言实词“亡”的意义,下列解释不正确的是(

)。

A.暮而果大亡其财(丢失)

B.河曲智叟亡以应(死亡)

C.今亡亦死,举大计亦死(逃跑,逃亡)

D.入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡(灭亡)

4.教师讲解“问渠那得清如许,为有源头活水来”时,列举蕴含哲理的诗句,下列诗句不

能作为例子使用的是(

)。

A.不识庐山真面目,只缘身在此山中

B.山重水复疑无路,柳暗花明又一村

C.沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春

D.今夜偏知春气暖,虫声新透绿窗纱

5.教学《爱莲说》时,为了引导学生掌握“托物言志”的写作手法,教师列举应用该手法

�

的其他诗词来说明,下列诗词不能作为例子使用的是(

)。

A.陆游《卜算子•咏梅》(驿外断桥边)

B.郑燮《竹石》(咬定青山不放松)

C.贺知章《咏柳》(碧玉妆成一树高)

D.于谦《石灰吟》(千锤万凿出深山)

6.学习多篇文言文后,教师引导学生总结文言实词“古今异义”的现象。下列语句没有包

含“古今异议义”的是(

)。

A.或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至(《送东阳马生序》)

B.率妻子邑人来此绝境(《桃花源记》)

C.牺牲玉帛,弗敢加也(《曹刿论战》)

D.秦王大喜,传以示美人及左右(《廉颇蔺相如列传》)

7.《故乡》中有一道课后练习题:“曾经是那样亲密无间的一对小伙伴,现在却变得那样

‘隔膜’‘我’感到‘我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了’。你认为这‘可悲的厚障壁,

是什么?是什么原因造成的?”对该练习的设计意图分析正确的是(

)。

A.奉会心理描写对塑造人物形象的作用

B.理解环境描写对主题的重要意义

C.分析探讨人物发展变化的深层缘由

D.通过梳理情节感觉人物的性格特点

8.《义务教育语文课程标准(2011 年版)》指出,随文学习语法知识,用来帮助理解课文中

的语言难点;了解常用的修辞方法,体会它们在课文中的表达效果。对语法修辞教学目标的

理解不恰当的是(

)。

A.要系统并完整地讲授实用的语法修辞知识

B.要根据语文学习实际需要适当指导和点拨

C.语法修辞能让学生形成一定的语言应用能力

D.学习语法修辞不宜单纯让学生识记各种概念

9.学习《春》后,教师给学生布置作业:找出你认为优美的语句,有感情地读给父母听;

对喜欢的语句写出自己的体会;模仿本文的写景方法,尝试写夏景、秋景或者冬景。根据兴

趣选做其中一项。对该教学环节评价不恰当的是(

)。

A.体现该教师追求阅读与表达相结合的教学理念

�

B.赋予学生学习的自主权,营造出民主的学习氛围

C.兼顾不同学生的实际,能够调动学生的积极性

D.设计形式多样的作业,能够全面评价学生的能力

10.教学《丑小鸭》,教师设计了三个思考题:丑小鸭在逃跑的过程中,它的形象发生了什

么变化?像如阿理解丑小鸭最后宁死也要靠近天鹅的行为?请联系有关资料,说说安徒生的创

作意图。

该教师的教学预设评价不恰当的是(

)。

A.前两个问题有助于引导学生理解丑小鸭成长的心路历程

B.三个问题设置难度相近,有利于学生发挥自己的主体性

C.三个问题设计意在引导学生通过拓展阅读理解文本主题

D.整体设计考虑了学情,符合学生的认识水平和学习规律

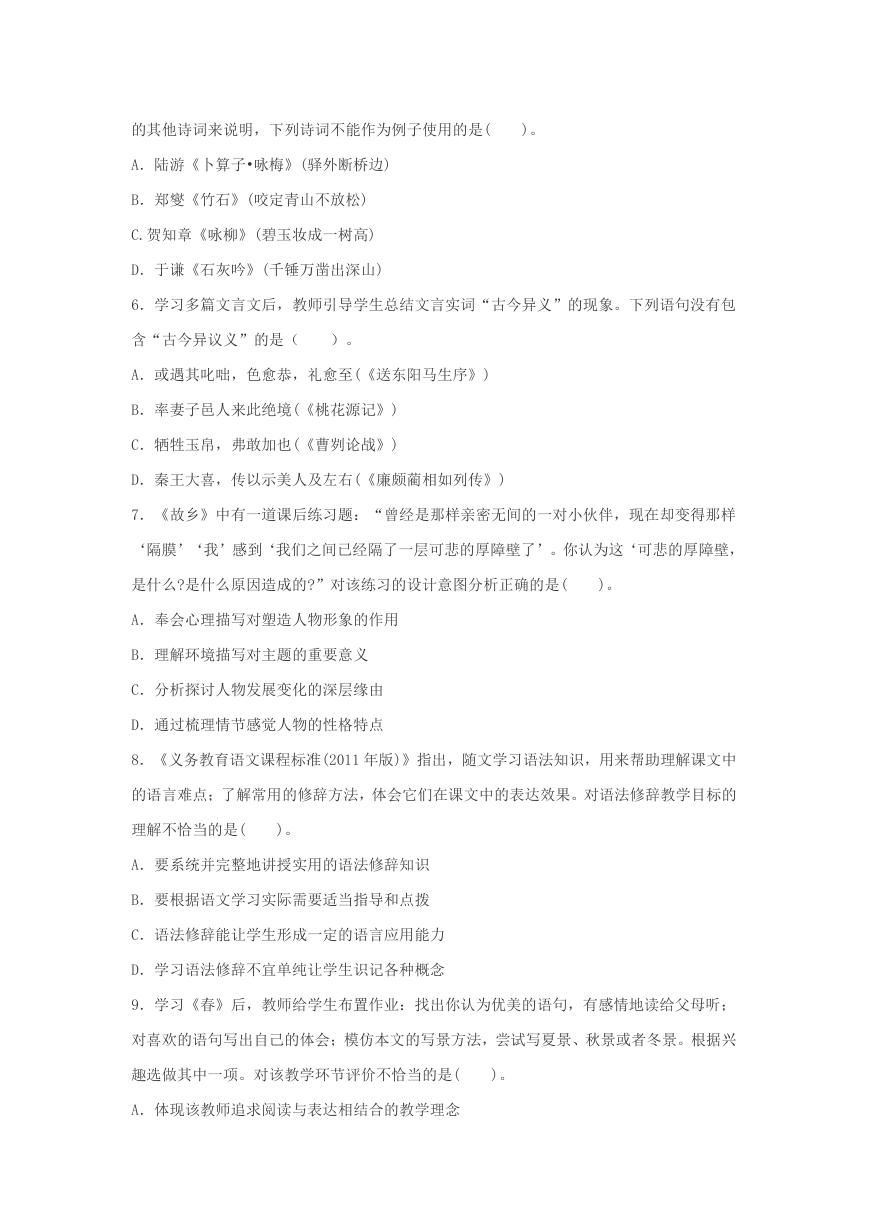

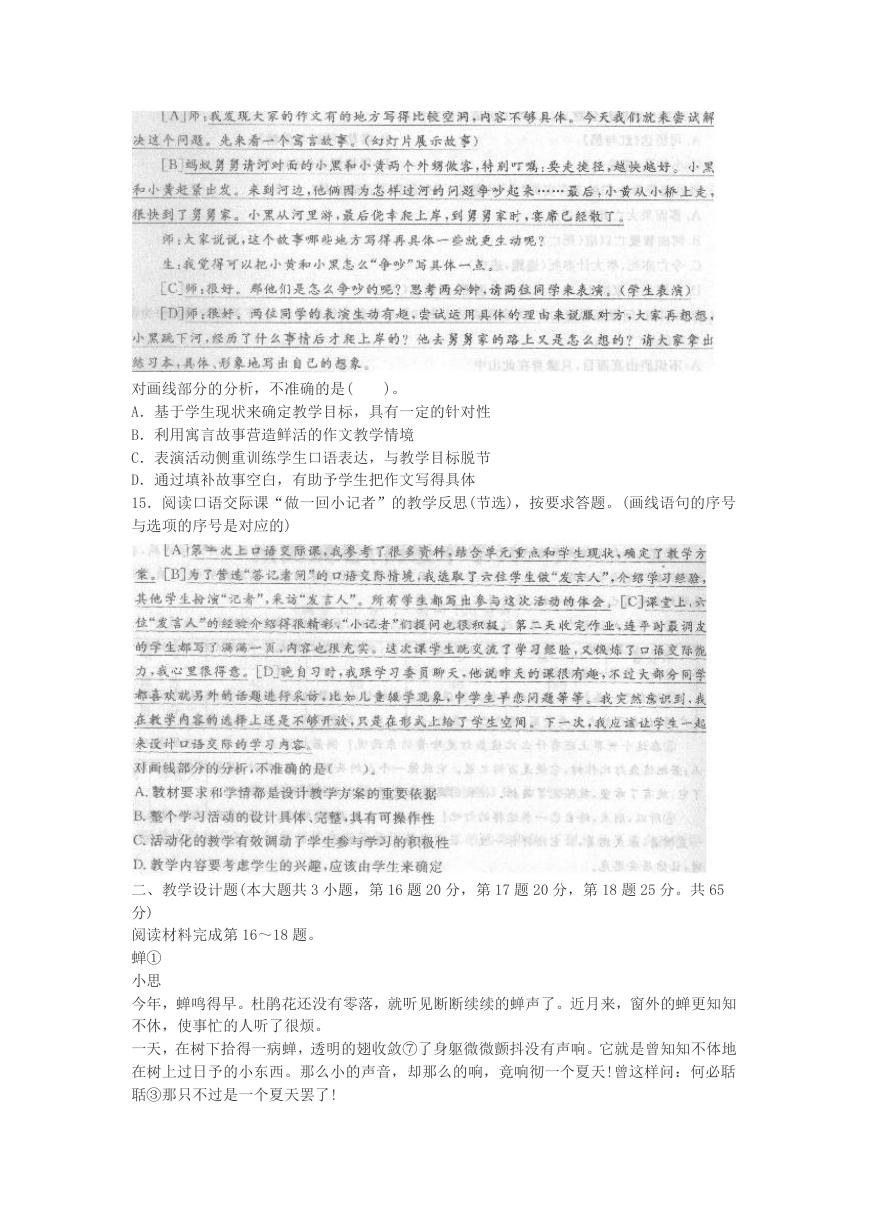

11.阅读《孔乙己》教学实录(节选),按要求答题。(画线语句的序号与选项的序号是对应

的)

)。

对画线部分的分析,不准确的是(

A.如果不是为了引出教学环节,单独而言这是一个无效的提问

B.用教师姓名引出对孔乙己姓名的讨论,有效利用了自身的教学资源

C.根据学生不同的思维水平状态,及时抛出一个富有启发性的追同

D.应具体评价学生说的为什么有道理,然后再进入下一个教学环节

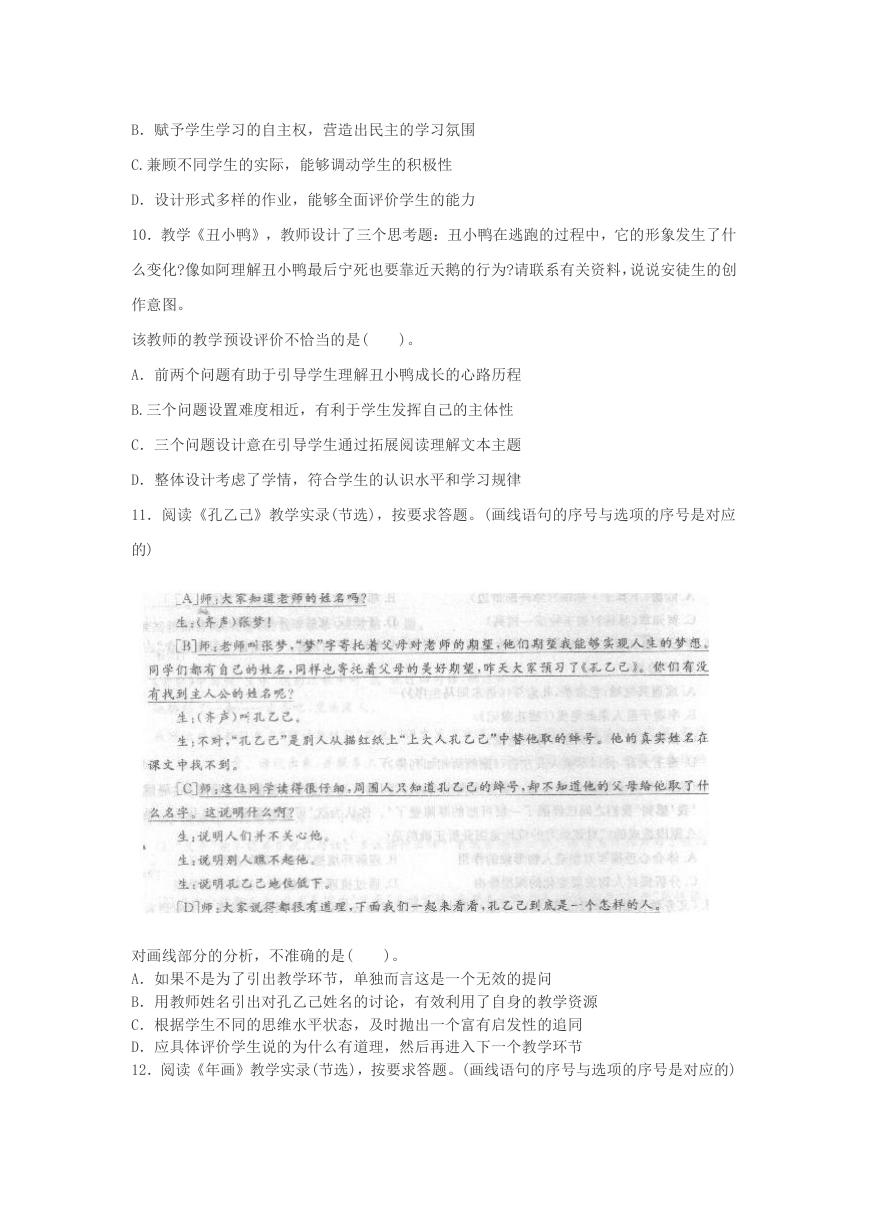

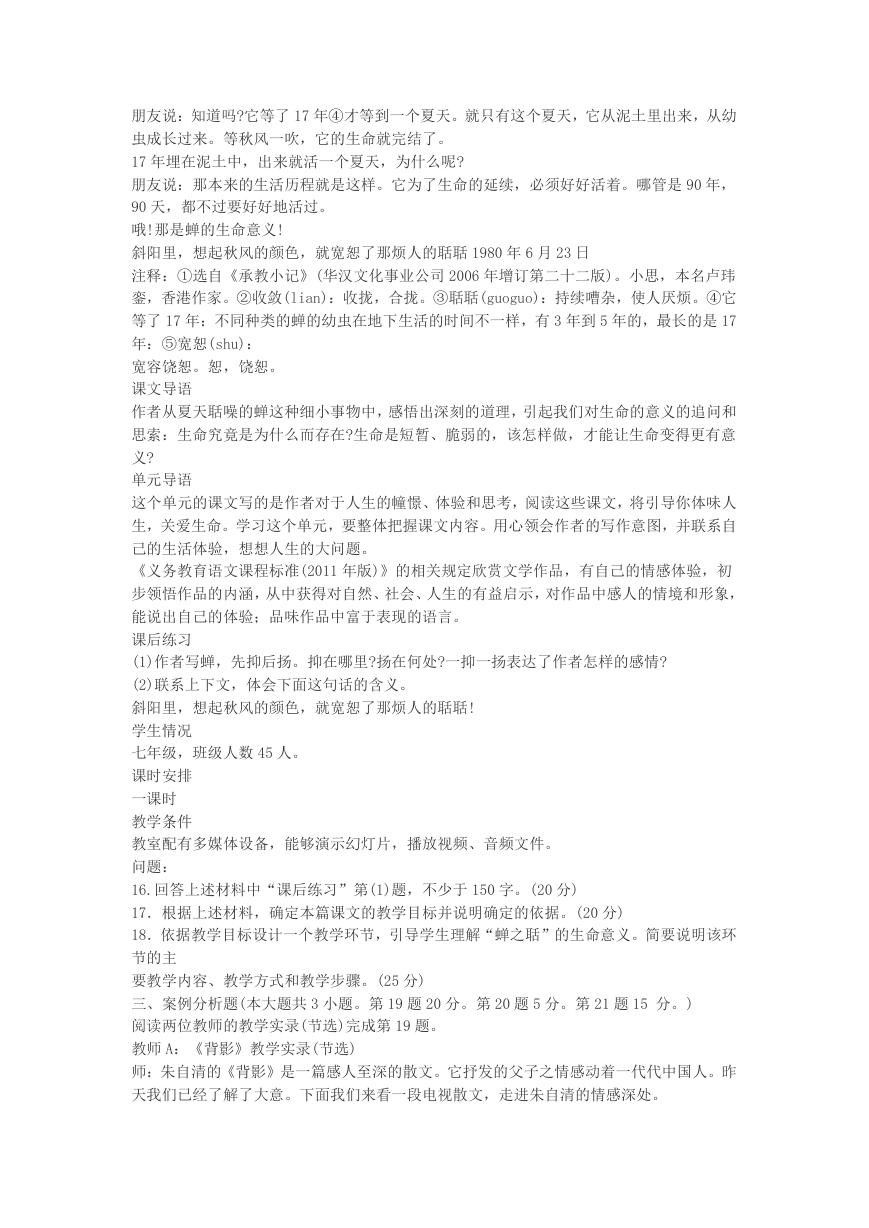

12.阅读《年画》教学实录(节选),按要求答题。(画线语句的序号与选项的序号是对应的)

�

)。

对画线部分的分析,不准确的是(

A.活动设计将语言表达与思维训练有机地结合

B.学生对年画的描述展示出个性化的思维方式

C.教学情境有利于学生在实践中运用所学知识

D.学生的反馈说明学生对年画的寓意认识深刻

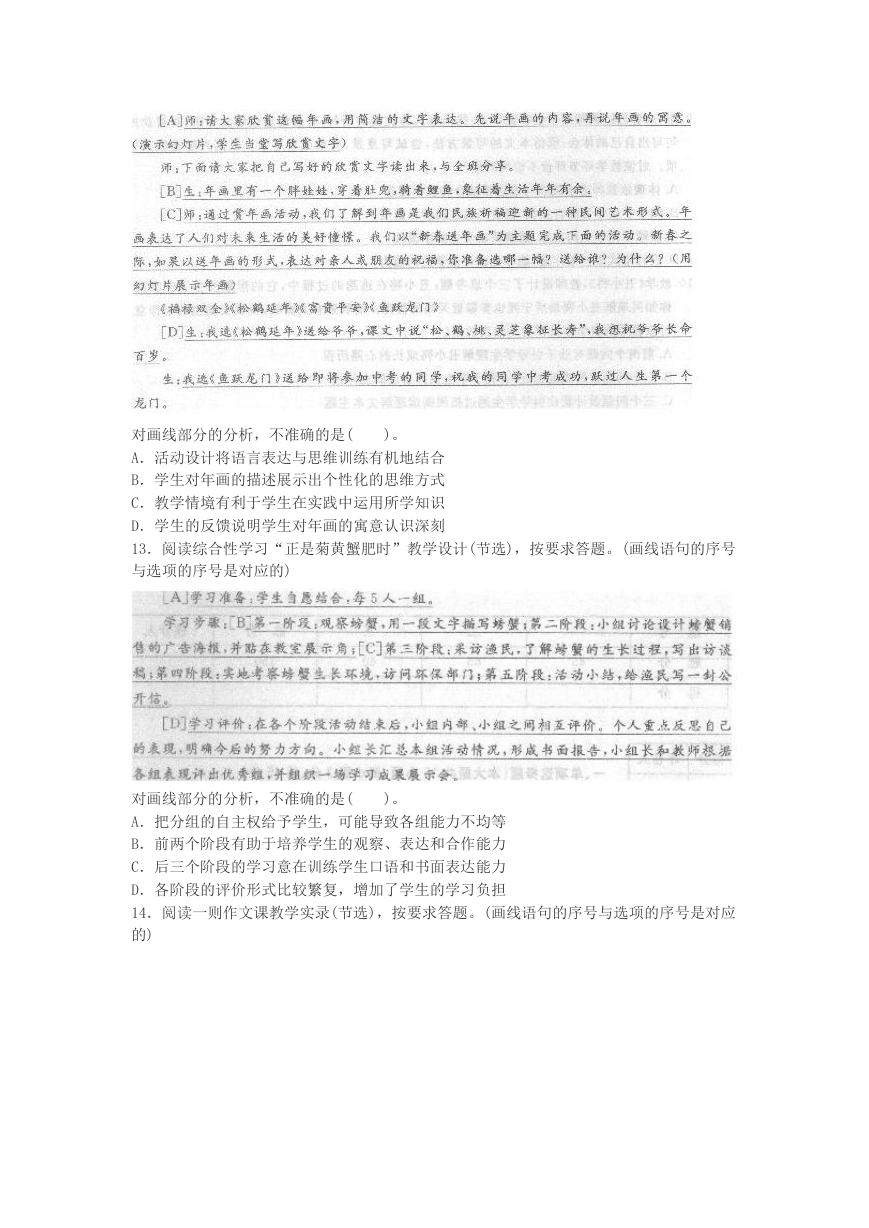

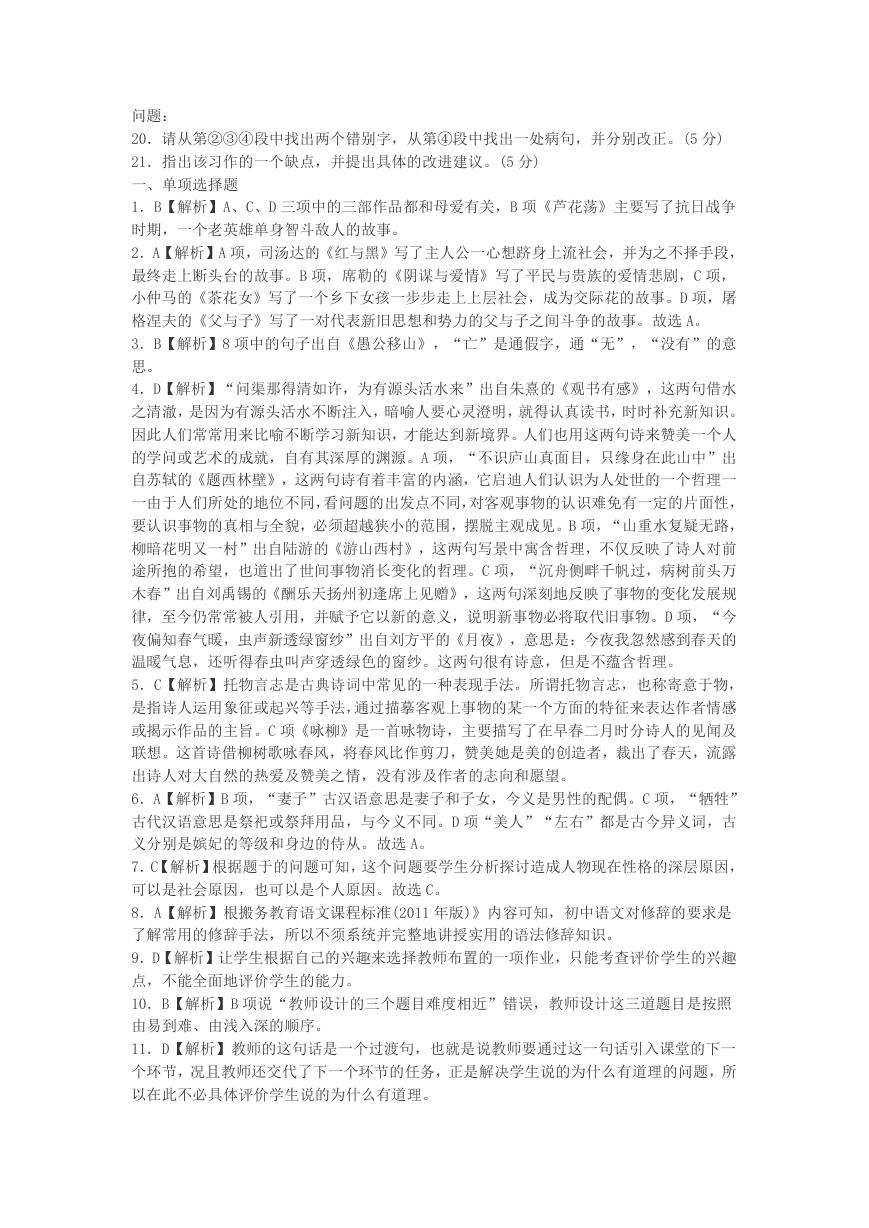

13.阅读综合性学习“正是菊黄蟹肥时”教学设计(节选),按要求答题。(画线语句的序号

与选项的序号是对应的)

)。

对画线部分的分析,不准确的是(

A.把分组的自主权给予学生,可能导致各组能力不均等

B.前两个阶段有助于培养学生的观察、表达和合作能力

C.后三个阶段的学习意在训练学生口语和书面表达能力

D.各阶段的评价形式比较繁复,增加了学生的学习负担

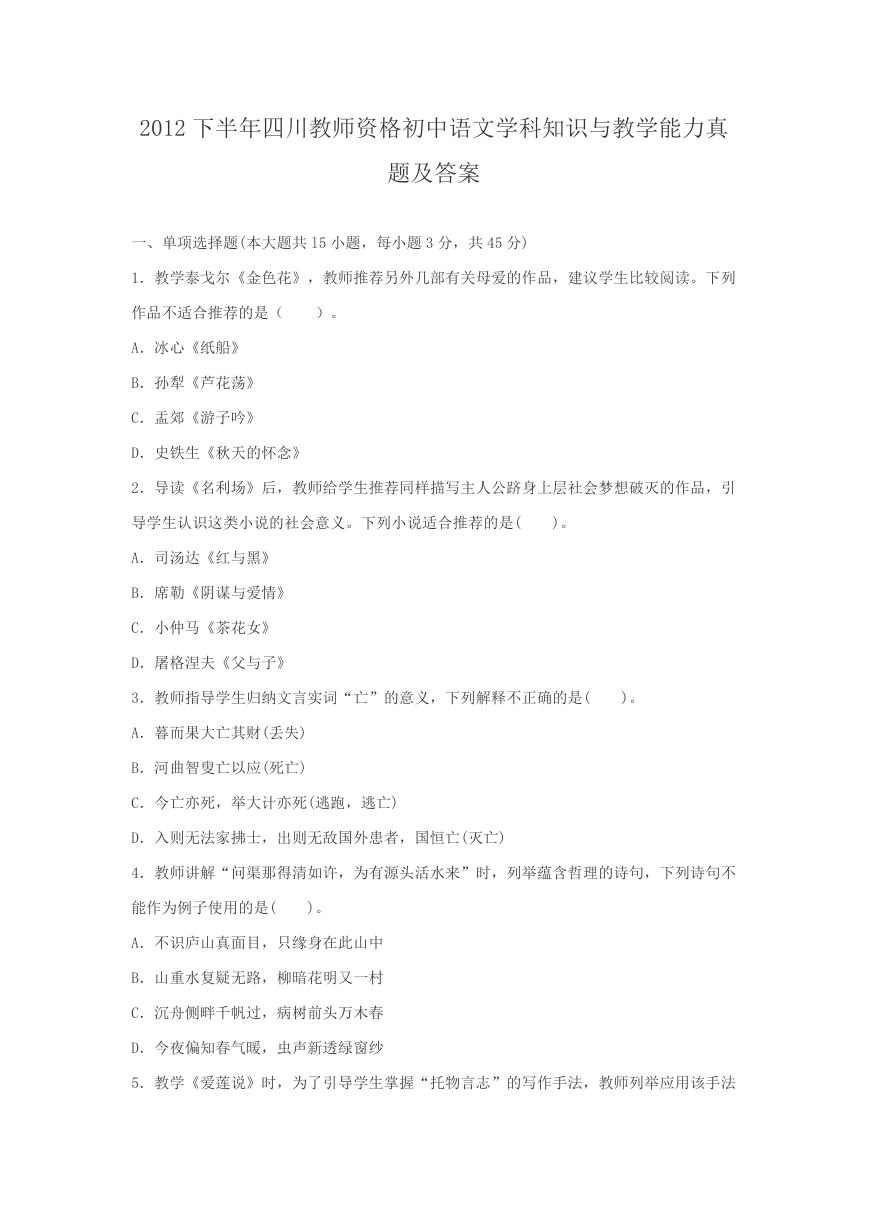

14.阅读一则作文课教学实录(节选),按要求答题。(画线语句的序号与选项的序号是对应

的)

�

)。

对画线部分的分析,不准确的是(

A.基于学生现状来确定教学目标,具有一定的针对性

B.利用寓言故事营造鲜活的作文教学情境

C.表演活动侧重训练学生口语表达,与教学目标脱节

D.通过填补故事空白,有助予学生把作文写得具体

15.阅读口语交际课“做一回小记者”的教学反思(节选),按要求答题。(画线语句的序号

与选项的序号是对应的)

二、教学设计题(本大题共 3 小题,第 16 题 20 分,第 17 题 20 分,第 18 题 25 分。共 65

分)

阅读材料完成第 16~18 题。

蝉①

小思

今年,蝉鸣得早。杜鹃花还没有零落,就听见断断续续的蝉声了。近月来,窗外的蝉更知知

不休,使事忙的人听了很烦。

一天,在树下拾得一病蝉,透明的翅收敛⑦了身躯微微颤抖没有声响。它就是曾知知不体地

在树上过日予的小东西。那么小的声音,却那么的响,竟响彻一个夏天!曾这样问:何必聒

聒③那只不过是一个夏天罢了!

�

朋友说:知道吗?它等了 17 年④才等到一个夏天。就只有这个夏天,它从泥土里出来,从幼

虫成长过来。等秋风一吹,它的生命就完结了。

17 年埋在泥土中,出来就活一个夏天,为什么呢?

朋友说:那本来的生活历程就是这样。它为了生命的延续,必须好好活着。哪管是 90 年,

90 天,都不过要好好地活过。

哦!那是蝉的生命意义!

斜阳里,想起秋风的颜色,就宽恕了那烦人的聒聒 1980 年 6 月 23 日

注释:①选自《承教小记》(华汉文化事业公司 2006 年增订第二十二版)。小思,本名卢玮

銮,香港作家。②收敛(lian):收拢,合拢。③聒聒(guoguo):持续嘈杂,使人厌烦。④它

等了 17 年:不同种类的蝉的幼虫在地下生活的时间不一样,有 3 年到 5 年的,最长的是 17

年:⑤宽恕(shu):

宽容饶恕。恕,饶恕。

课文导语

作者从夏天聒噪的蝉这种细小事物中,感悟出深刻的道理,引起我们对生命的意义的追问和

思索:生命究竟是为什么而存在?生命是短暂、脆弱的,该怎样做,才能让生命变得更有意

义?

单元导语

这个单元的课文写的是作者对于人生的幢憬、体验和思考,阅读这些课文,将引导你体味人

生,关爱生命。学习这个单元,要整体把握课文内容。用心领会作者的写作意图,并联系自

己的生活体验,想想人生的大问题。

《义务教育语文课程标准(2011 年版)》的相关规定欣赏文学作品,有自己的情感体验,初

步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示,对作品中感人的情境和形象,

能说出自己的体验;品味作品中富于表现的语言。

课后练习

(1)作者写蝉,先抑后扬。抑在哪里?扬在何处?一抑一扬表达了作者怎样的感情?

(2)联系上下文,体会下面这句话的含义。

斜阳里,想起秋风的颜色,就宽恕了那烦人的聒聒!

学生情况

七年级,班级人数 45 人。

课时安排

一课时

教学条件

教室配有多媒体设备,能够演示幻灯片,播放视频、音频文件。

问题:

16.回答上述材料中“课后练习”第(1)题,不少于 150 字。(20 分)

17.根据上述材料,确定本篇课文的教学目标并说明确定的依据。(20 分)

18.依据教学目标设计一个教学环节,引导学生理解“蝉之聒”的生命意义。简要说明该环

节的主

要教学内容、教学方式和教学步骤。(25 分)

三、案例分析题(本大题共 3 小题。第 19 题 20 分。第 20 题 5 分。第 21 题 15 分。)

阅读两位教师的教学实录(节选)完成第 19 题。

教师 A:《背影》教学实录(节选)

师:朱自清的《背影》是一篇感人至深的散文。它抒发的父子之情感动着一代代中国人。昨

天我们已经了解了大意。下面我们来看一段电视散文,走进朱自清的情感深处。

�

(播放电视散文《背影》大约五分钟)

师:好,看完了。大家来说说你最感动的地方是什么。

生:视频里父亲帮儿子买橘子的场景挺让人感动的。

生:视频里的旁白,音乐与背景的画面搭配和谐,让人感到父子情深。

师:嗯,还有十分钟就下课了。这节课我们围绕电视散文讨论得很热烈,大家说得也很好。

你们再想想,在自己生活中,是否有类似的亲情体验呢?请大家在电视散文背景音乐下,回

想生活的点点滴滴,一会来交流。

教师 B:《济南的冬天》教学实录(节选)

(教师在导入环节运用幻灯片展示与济南冬天相关的图片,让学生领略济南冬天之美)师:请

大家听课文朗读录音。

(播放朗读音频,学生认真倾听)

师:好,请同学们思考屏幕上的问题。(用幻灯片呈现 8 个问题,学生按照顺序依次思考、

回答,教师再用幻灯片依次呈现答案)

师:看来大家已经有了一些个人的见解,我们再来具体品味一些美句。

(用幻灯片呈现课文中的 9 个语句。学生思考、品味后,教师再用幻灯片呈现赏析结论)

师:好,快下课了,我们来总结一下。这个单元我们学了《春》和《济南的冬天》两篇散文,

大家学会了哪些写景的技巧?

(学生回答,教师用幻灯片展示事先确定的三点技巧)

师:好,大家要记住这些技巧。今天的作业就是运用这些技巧描写一段景物。

问题:

19.请指出两位教师在使用多媒体方面各自存在的问题,并简要解析。(20 分)

阅读下面的学生习作,完成第 20、21 题。

给自己点一盏灯

①曾经有这样一个故事:一个盲人在走夜路时总是提着一盏灯,有人好奇地问::"您为什么

要提灯啊?您的眼睛又看不见。”盲人答道:“我点着灯的话,别人走夜路就不会害怕,他

们也不会撞到我。

②盲人的灯不仅是照路的明灯,更是他心中的明灯。我曾以为自己的那盏灯无须寻找,在时

间的沉绽下它自会出现。于是我便苦苦地等,日日夜夜,可它并未出现。然后我明白了:自

己的那盏明灯需要自己主动去寻找,等待并不是最佳的办法。

③在寻找的过程中,我迷芒过,犹豫过,徘徊过。最终,我找到了我心中的那一盏明灯—梦

想。是的,就是梦想。以梦想为灯芯,以信念为火引,我的那盏灯燃起了火焰照亮了我的整

个世界。我给了自己一盏明亮的、美丽的灯。

④给自己一盏灯,让自己的目标更坚强,让自己的信念更坚韧;给自己一盏灯,让自己的天

空更广阔,让自己的大地更美丽;给自己一盏灯,让自己的心胸更开阔,让自己的头脑更睿

志。

⑤在这个世界上还有什么比这盏灯更珍贵的东西呢?倘若把这盏灯比作花,它便是百花之王;

若把这盏灯比作树,它便是万树之冠。它就像一个人的头脑、思想、精神,是整体的主心骨。

有了它,就有了希望,就坚定了目标。使我们离成功更近,让胜利变得触手可及。

⑥所以,朋友,给自己一盏这样的灯吧!让这盏灯无论花开、蝉鸣、叶落、雪飘,都不熄灭,

让它一直燃着,永久燃着,让它陪伴你一生。让它在你失意潦倒时,给你坚定信念,让它在

你成功得意时,让你居安思危。

⑦给自己一盏灯,让它明亮辉煌。

⑧给自己一盏灯,让它照耀前途。

⑨给自己一盏灯,让它助你成功!

�

问题:

20.请从第②③④段中找出两个错别字,从第④段中找出一处病句,并分别改正。(5 分)

21.指出该习作的一个缺点,并提出具体的改进建议。(5 分)

一、单项选择题

1.B【解析】A、C、D 三项中的三部作品都和母爱有关,B 项《芦花荡》主要写了抗日战争

时期,一个老英雄单身智斗敌人的故事。

2.A【解析】A 项,司汤达的《红与黑》写了主人公一心想跻身上流社会,并为之不择手段,

最终走上断头台的故事。B 项,席勒的《阴谋与爱情》写了平民与贵族的爱情悲剧,C 项,

小仲马的《茶花女》写了一个乡下女孩一步步走上上层社会,成为交际花的故事。D 项,屠

格涅夫的《父与子》写了一对代表新旧思想和势力的父与子之间斗争的故事。故选 A。

3.B【解析】8 项中的句子出自《愚公移山》,“亡”是通假字,通“无”,“没有”的意

思。

4.D【解析】“问渠那得清如许,为有源头活水来”出自朱熹的《观书有感》,这两句借水

之清澈,是因为有源头活水不断注入,暗喻人要心灵澄明,就得认真读书,时时补充新知识。

因此人们常常用来比喻不断学习新知识,才能达到新境界。人们也用这两句诗来赞美一个人

的学问或艺术的成就,自有其深厚的渊源。A 项,“不识庐山真面目,只缘身在此山中”出

自苏轼的《题西林壁》,这两句诗有着丰富的内涵,它启迪人们认识为人处世的一个哲理一

一由于人们所处的地位不同,看问题的出发点不同,对客观事物的认识难免有一定的片面性,

要认识事物的真相与全貌,必须超越狭小的范围,摆脱主观成见。B 项,“山重水复疑无路,

柳暗花明又一村”出自陆游的《游山西村》,这两句写景中寓含哲理,不仅反映了诗人对前

途所抱的希望,也道出了世间事物消长变化的哲理。C 项,“沉舟侧畔千帆过,病树前头万

木春”出自刘禹锡的《酬乐天扬州初逢席上见赠》,这两句深刻地反映了事物的变化发展规

律,至今仍常常被人引用,并赋予它以新的意义,说明新事物必将取代旧事物。D 项,“今

夜偏知春气暖,虫声新透绿窗纱”出自刘方平的《月夜》,意思是:今夜我忽然感到春天的

温暖气息,还听得春虫叫声穿透绿色的窗纱。这两句很有诗意,但是不蕴含哲理。

5.C【解析】托物言志是古典诗词中常见的一种表现手法。所谓托物言志,也称寄意于物,

是指诗人运用象征或起兴等手法,通过描摹客观上事物的某一个方面的特征来表达作者情感

或揭示作品的主旨。C 项《咏柳》是一首咏物诗,主要描写了在早春二月时分诗人的见闻及

联想。这首诗借柳树歌咏春风,将春风比作剪刀,赞美她是美的创造者,裁出了春天,流露

出诗人对大自然的热爱及赞美之情,没有涉及作者的志向和愿望。

6.A【解析】B 项,“妻子”古汉语意思是妻子和子女,今义是男性的配偶。C 项,“牺牲”

古代汉语意思是祭祀或祭拜用品,与今义不同。D 项“美人”“左右”都是古今异义词,古

义分别是嫔妃的等级和身边的侍从。故选 A。

7.C【解析】根据题于的问题可知,这个问题要学生分析探讨造成人物现在性格的深层原因,

可以是社会原因,也可以是个人原因。故选 C。

8.A【解析】根搬务教育语文课程标准(2011 年版)》内容可知,初中语文对修辞的要求是

了解常用的修辞手法,所以不须系统并完整地讲授实用的语法修辞知识。

9.D【解析】让学生根据自己的兴趣来选择教师布置的一项作业,只能考查评价学生的兴趣

点,不能全面地评价学生的能力。

10.B【解析】B 项说“教师设计的三个题目难度相近”错误,教师设计这三道题目是按照

由易到难、由浅入深的顺序。

11.D【解析】教师的这句话是一个过渡句,也就是说教师要通过这一句话引入课堂的下一

个环节,况且教师还交代了下一个环节的任务,正是解决学生说的为什么有道理的问题,所

以在此不必具体评价学生说的为什么有道理。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc