西南科技大学

专业方向设计报告

课程名称: 电子专业方向设计

设计名称: 模拟信号的数字化及 PCM 编译码

姓 名:

刘巧玲

学 号:

20064496

班 级:

电子 0603

指导教师:

詹曦

起止日期:

西南科技大学信息工程学院制

�

方 向 设 计 任 务 书

电子 0603

学生姓名: 刘巧玲

模拟信号的数字化及 PCM 编译码

学号: 20064496

12 月 11 日—26 日

指导教师: 詹曦

学生班级:

设计名称:

起止日期:

设计要求:

设输入信号为 ( )

x t

A

c

sin 2

t

,对 ( )x t 信号进行抽样、量化和 A 律 PCM 编码,经过传输后,

接收端进行 PCM 译码。

要求:

(1) 画出未编码信号的波形;

(2) 画出经过 PCM 编码、译码后的波形;

(3) 设信道没有误码,画出不同幅度 cA 情况下,PCM 译码后的量化信噪比。(画图时可将

幅度 cA 作为横坐标,量化信噪比作为纵坐标(用 dB 表示)。其中幅度 cA 的范围自定,

其最大值可设为 1。)

说明:采用 matlab 或其它软件工具编程实现

方 向 设 计 学 生 日 志

时间

设计内容

12 月 11—14 查阅资料,复习相关知识,确定方案。

12 月 15—19 设计总体方案,分析各部分的功能,及实现方案。

20—24 日

25—26 日

认真撰写报告。

编写调试程序及验证设计结果,检查程序结果是否符合设计要求。

2

�

模拟信号的数字化及 PCM 编译码

一、 摘要

本次课程设计是针对通信原理中采样、量化、A 律 PCM 编译码并得到量化信噪比的设计,

这也体现了在通信中的对模拟信号的处理过程。在现代通信应用中将模拟信号先经过编码后得

到离散信号送入信道进行传输,在接收端进行解码再得到连续这种数字通信系统很广泛与重要

的。这次课程设计的内容是模拟信号的数字化及 PCM 编译码。主要是将给定的正弦信号进行

采样、量化、A 律 PCM 编码、译码,计算量化信噪比,得到其量化信噪比与输入幅度的关系。

并比较未编码前的信号与经过编码、译码后的信号。通过编写程序,验证程序得到的量化信噪

比曲线与理论上正弦信号输入经 A 律编译码得到 SNR 曲线(A 律 13 折近似)是否相同。

二、 设计目的和意义

作为电子信息专业的学生,通信原理是我们的必修课,也是我们的专业课,以后要在通

信领域找工作或者搞研究,那么这门课都是十分基础和重要的。不过通信原理的理论比较多,

也不好理解和掌握,需要通过实验和其它的一些实践方式来加深理解与掌握。课程设计是一个

很好的选择,也很适合在学校中进行。其实本次课程设计是针对通信原理中 A 律 PCM 编译码设

计,并分析其量化信噪比,同时在设计过程中体会 PCM 的原理。

课程设计的意义在于它不仅能让我们更深刻的理解我们所学的知识,锻炼我们的动手能

力,丰富学校教学与培养学生的方式;对于我们即将毕业的学生来说,他还能给我们毕业走进

社会打下基础,不在于他能一时提高我们的理论与实践水平,在于它锻炼了我们从事一项工作

的基本能力,让我们懂得一切的知识都只能通过实践才能检验与升华;也锻炼了我们的意志品

质,在遇到难题,无从下手时该怎么办,是继续还是就此放弃。所以需要认真的完成课程设计。

同时也培养我们分析、解决问题的能力。

三、 设计原理

本设计主要会用到的知识通信原理中的脉冲编码调制(PCM)。本次课程设计主要是做

量化、编码、信道传输、译码四部分

PCM 系统的原理:脉码调制—将模拟调制信号的采样值变换为脉冲码组。PCM 编码

包括如三个过程。

抽样:将模拟信号转换为时间离散的样本脉冲序列。

量化:将离散时间连续幅度的抽样信号转换成为离散时间离散幅度的数字信号。

编码:用一定位数的脉冲码组表示量化采样值。

译码:把编码后的码流在通过信道传输后得到的码流译成离散时间连续幅度的信号。

3

�

其系统框图如下:

(一) 量化信噪比

设压缩曲线

则:

噪声功率

信号功率

量化信噪比

S

图 1

PCM 系统原理图

ln1

x

B

1

)

Bx

v

[

f

0

2

6

2

)(

xf

f

`(

x

2

q

2

AB

6

V

0

2

2

`(

x

)]

)(

xp

x

dx

v

0

2

x

)(

xp

x

dx

2

x

)(

xpX

dx

12

S

BQ

2

2

2

2

3

L

2

VB

2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

上式表明: 压缩特性为对数特性时,量化器的信噪比始终保持常数,与输入信号的幅度无关,

实现了最佳非均匀量化。

国际上通用的两种对数压缩特性:A 律和律 。本次设计采用的是 A 律 13 折线。

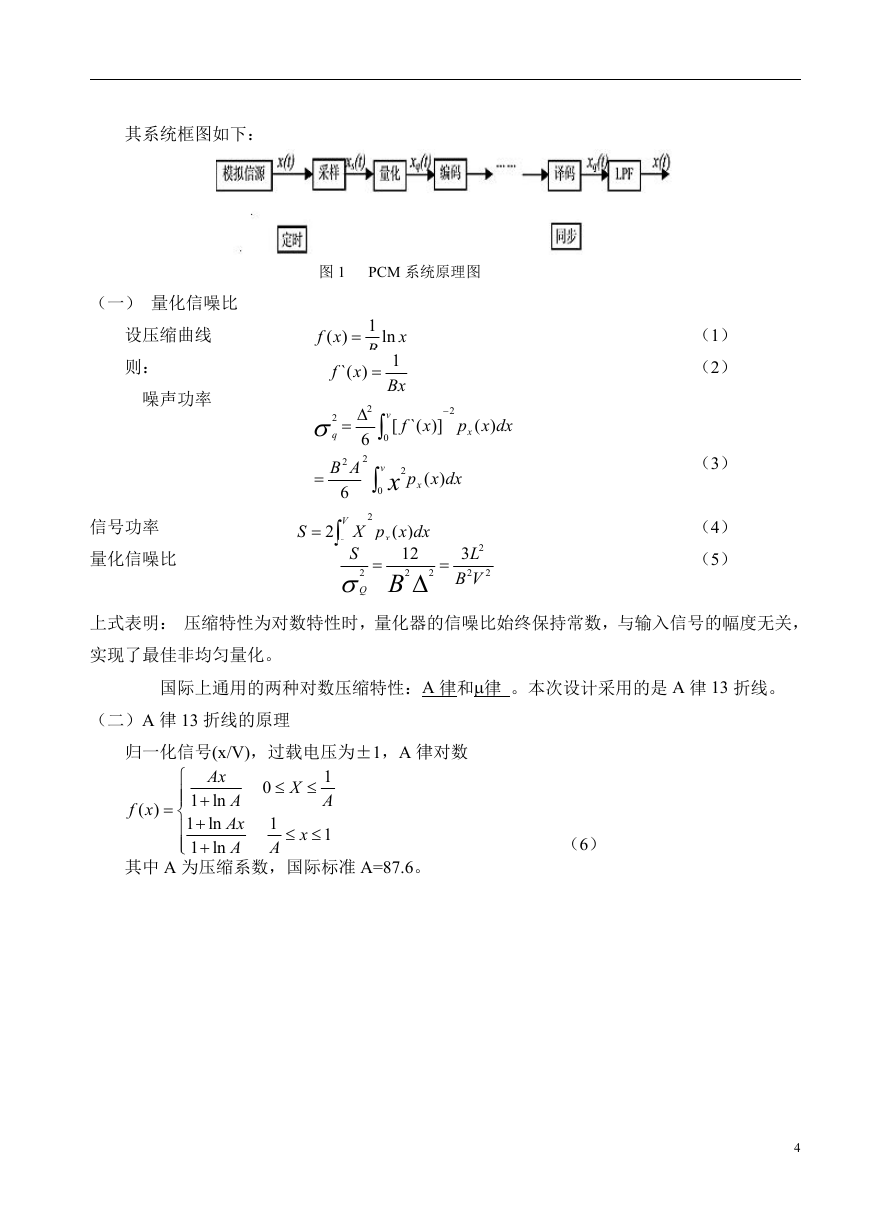

(二)A 律 13 折线的原理

归一化信号(x/V),过载电压为±1,A 律对数

( )

f x

Ax

1 ln

1 ln

1 ln

A

Ax

A

1

A

1

0

X

1

A

x

其中 A 为压缩系数,国际标准 A=87.6。

(6)

4

�

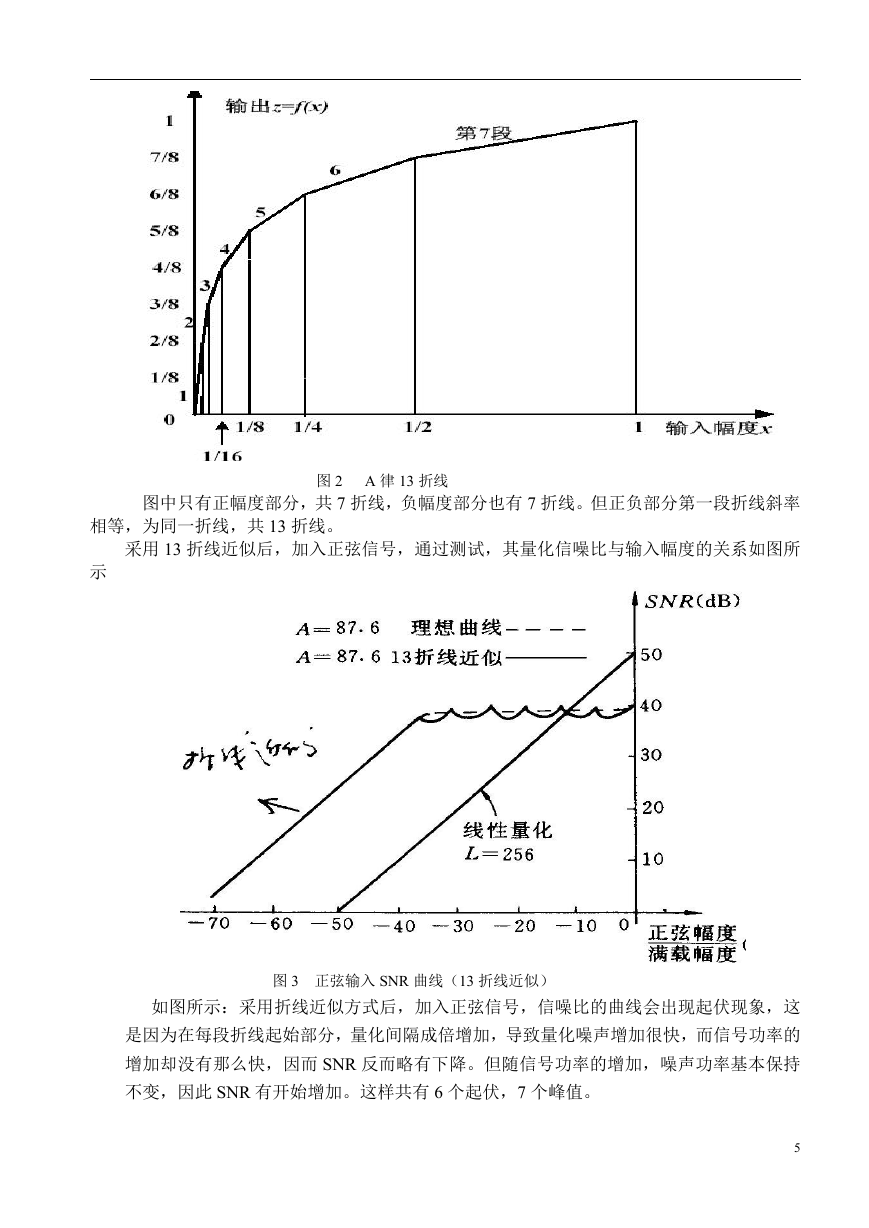

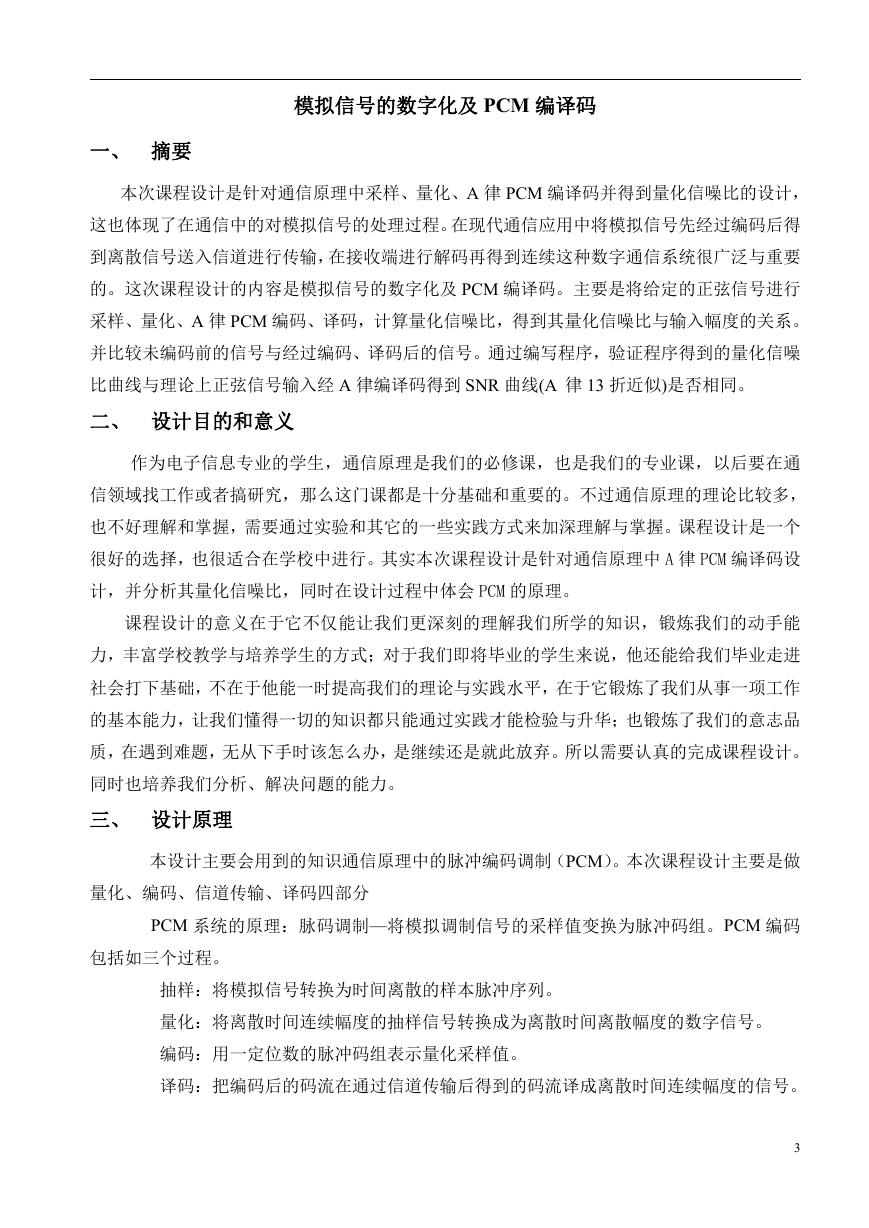

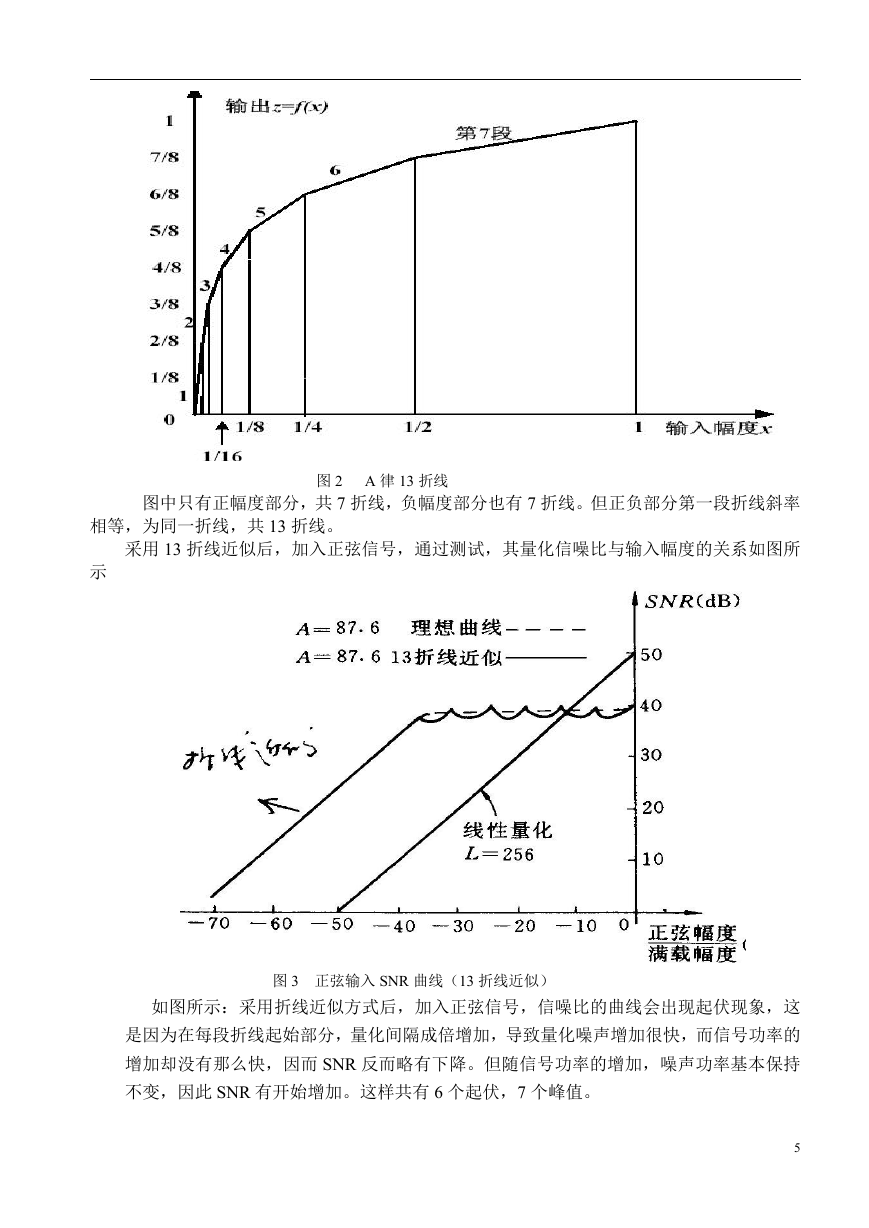

图 2

A 律 13 折线

图中只有正幅度部分,共 7 折线,负幅度部分也有 7 折线。但正负部分第一段折线斜率

相等,为同一折线,共 13 折线。

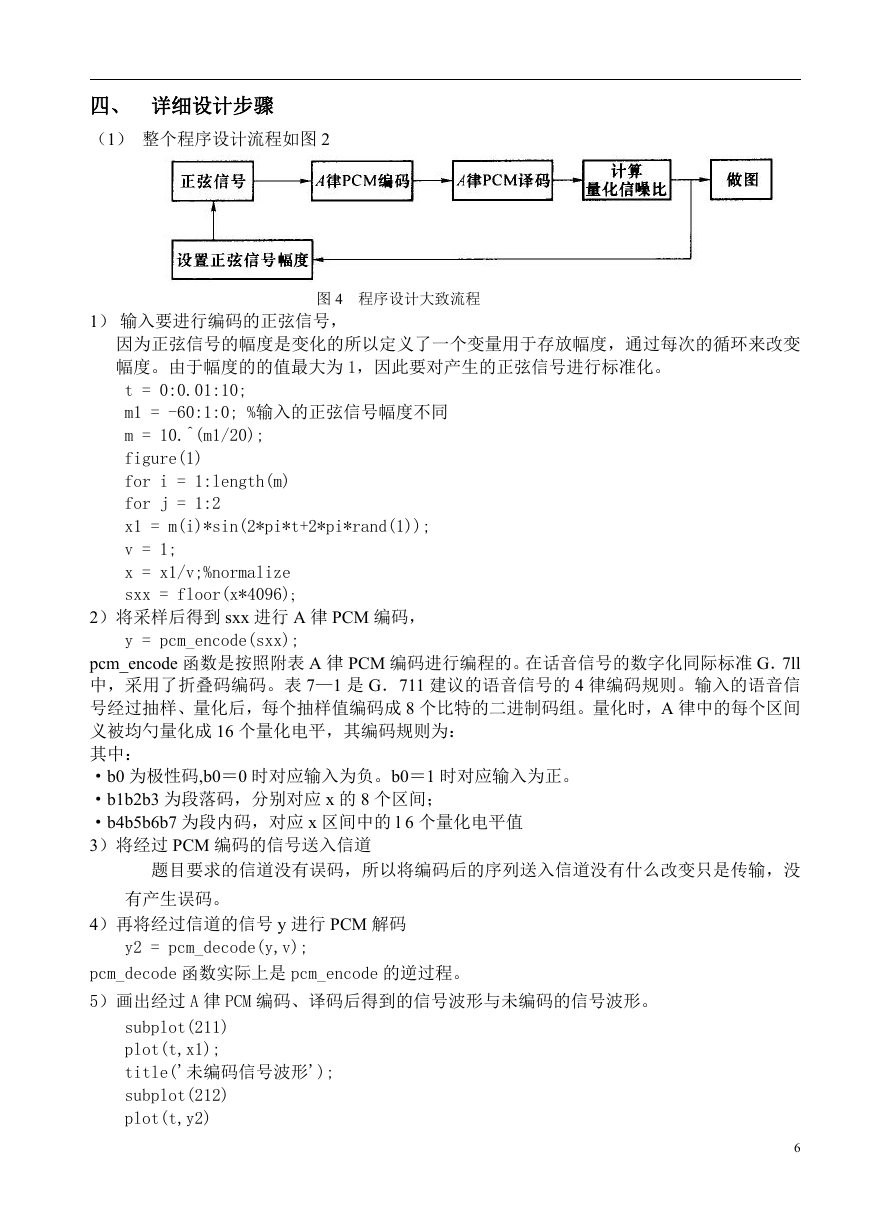

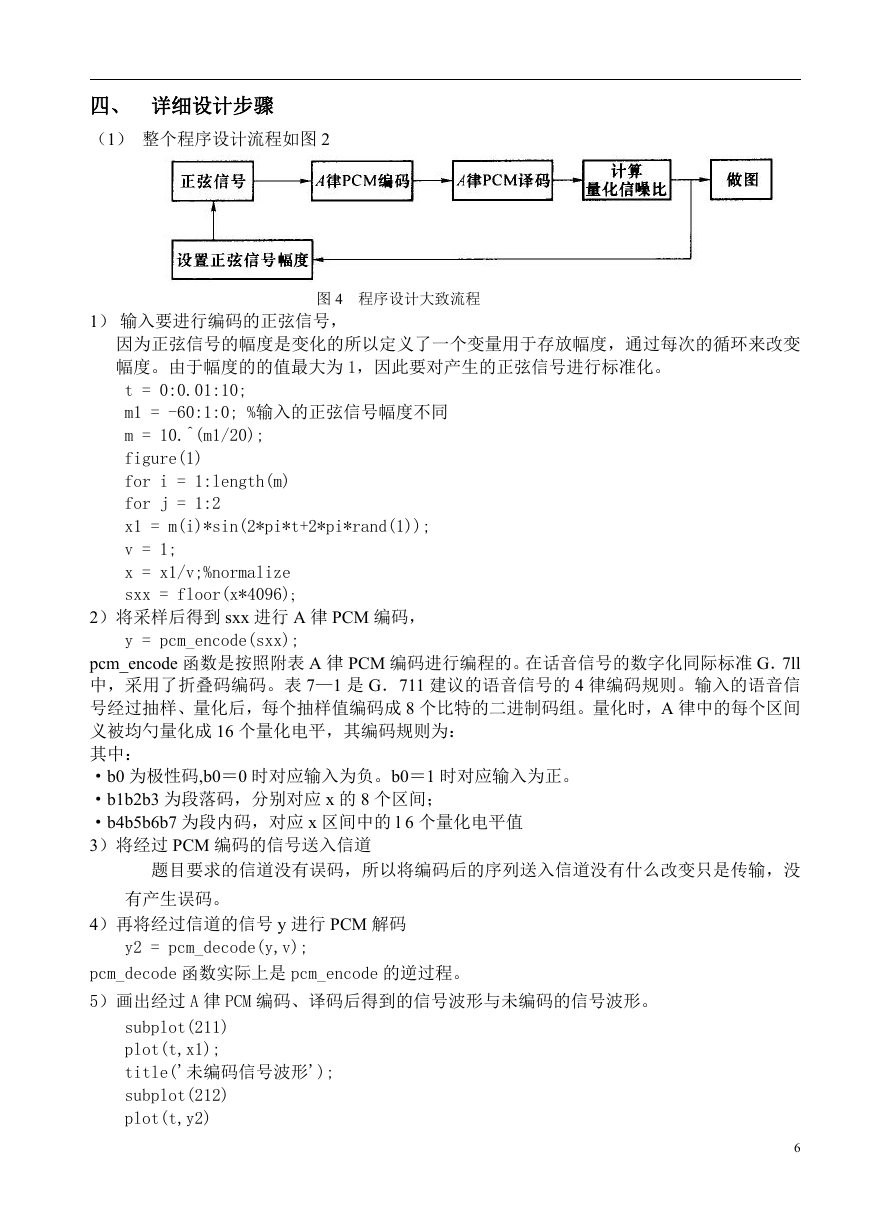

采用 13 折线近似后,加入正弦信号,通过测试,其量化信噪比与输入幅度的关系如图所

示

图 3 正弦输入 SNR 曲线(13 折线近似)

如图所示:采用折线近似方式后,加入正弦信号,信噪比的曲线会出现起伏现象,这

是因为在每段折线起始部分,量化间隔成倍增加,导致量化噪声增加很快,而信号功率的

增加却没有那么快,因而 SNR 反而略有下降。但随信号功率的增加,噪声功率基本保持

不变,因此 SNR 有开始增加。这样共有 6 个起伏,7 个峰值。

5

�

四、 详细设计步骤

(1) 整个程序设计流程如图 2

1) 输入要进行编码的正弦信号,

图 4 程序设计大致流程

因为正弦信号的幅度是变化的所以定义了一个变量用于存放幅度,通过每次的循环来改变

幅度。由于幅度的的值最大为 1,因此要对产生的正弦信号进行标准化。

t = 0:0.01:10;

m1 = -60:1:0; %输入的正弦信号幅度不同

m = 10.^(m1/20);

figure(1)

for i = 1:length(m)

for j = 1:2

x1 = m(i)*sin(2*pi*t+2*pi*rand(1));

v = 1;

x = x1/v;%normalize

sxx = floor(x*4096);

2)将采样后得到 sxx 进行 A 律 PCM 编码,

y = pcm_encode(sxx);

pcm_encode 函数是按照附表 A 律 PCM 编码进行编程的。在话音信号的数字化同际标准 G.7ll

中,采用了折叠码编码。表 7—1 是 G.711 建议的语音信号的 4 律编码规则。输入的语音信

号经过抽样、量化后,每个抽样值编码成 8 个比特的二进制码组。量化时,A 律中的每个区间

义被均勺量化成 16 个量化电平,其编码规则为:

其中:

·b0 为极性码,b0=0 时对应输入为负。b0=1 时对应输入为正。

·b1b2b3 为段落码,分别对应 x 的 8 个区间;

·b4b5b6b7 为段内码,对应 x 区间中的 l 6 个量化电平值

3)将经过 PCM 编码的信号送入信道

题目要求的信道没有误码,所以将编码后的序列送入信道没有什么改变只是传输,没

有产生误码。

4)再将经过信道的信号 y 进行 PCM 解码

y2 = pcm_decode(y,v);

pcm_decode 函数实际上是 pcm_encode 的逆过程。

5)画出经过 A 律 PCM 编码、译码后得到的信号波形与未编码的信号波形。

subplot(211)

plot(t,x1);

title('未编码信号波形');

subplot(212)

plot(t,y2)

6

�

title('编译码后得到的信号波形');

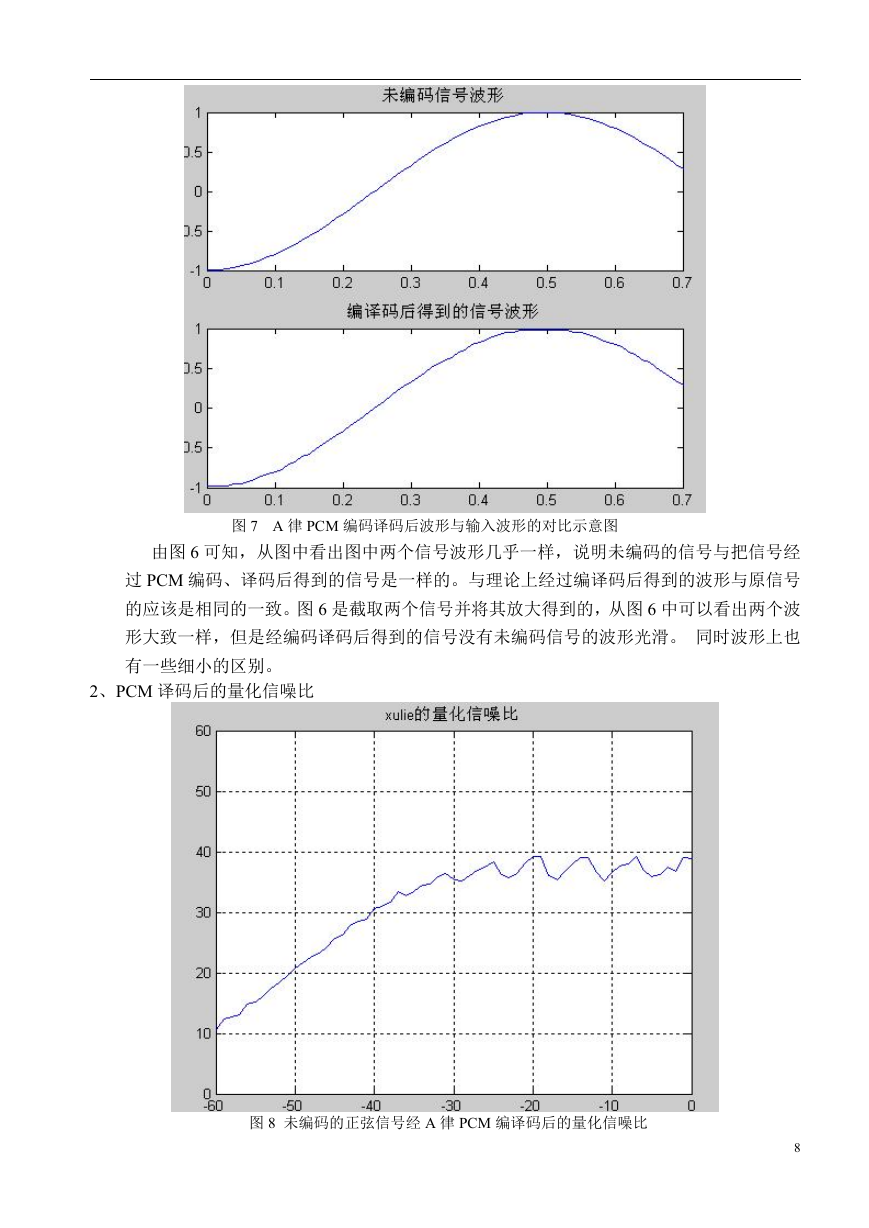

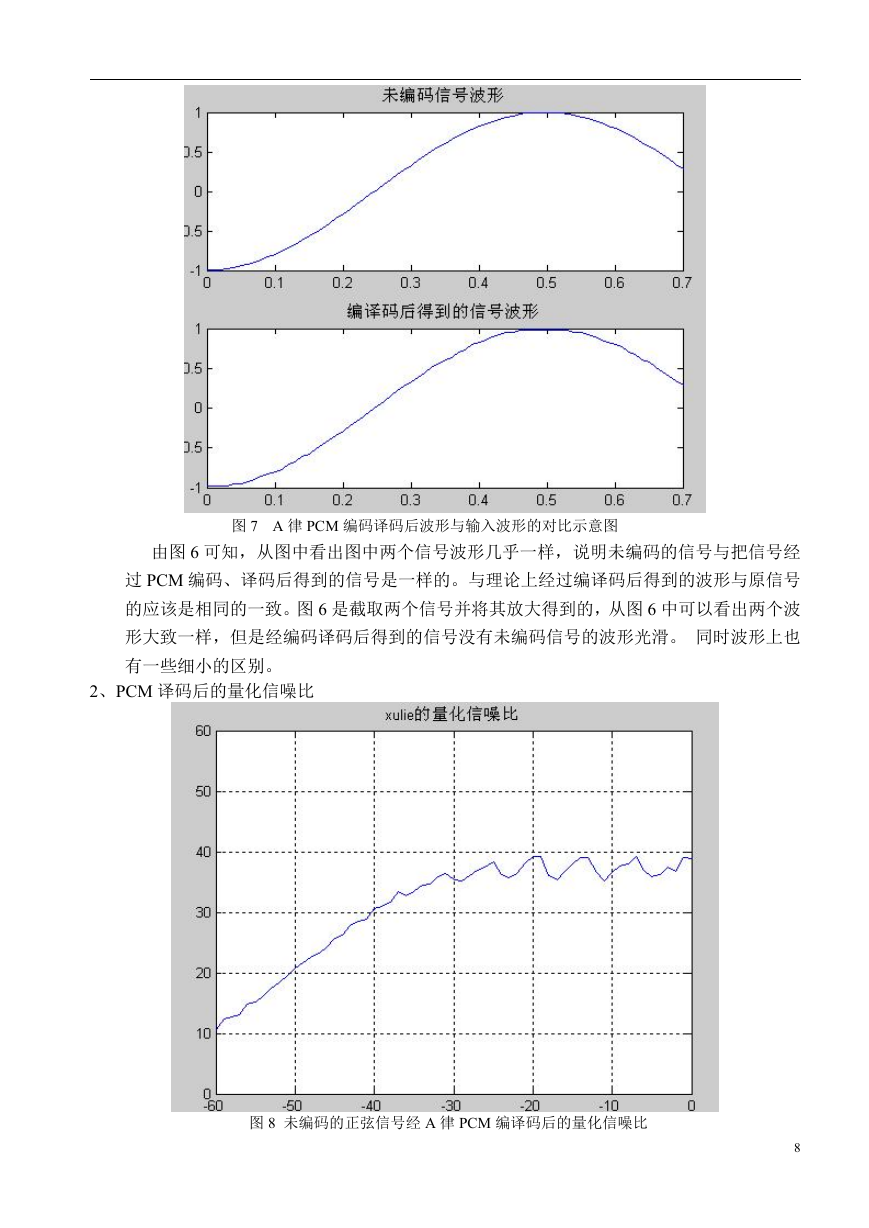

6)画出不同幅度 cA 情况下,PCM 译码后得到的信号量化信噪比曲线。

对于一定 cA 的情况下,量化信噪比的计算方法如下:根据公式

SNR

S

2

(6)得

nq(j) = sum((x1-y2).*(x1-y2))/length(x1);

sq(j) = mean(y2.^2);

snr(j) = (sq(j)/nq(j));

snrq(i)=10*log10(mean(snr));

对于要绘制不同 cA 情况下的量化信噪比曲线,只是进行循环,每次循环的 cA 从而得到不同的

量化信噪比。

循环结束后,绘出量化信噪比曲线。

plot(m1,snrq);

axis([-60 0 0 60]);

title('xulie 的量化信噪比')

grid;

五、设计结果及分析

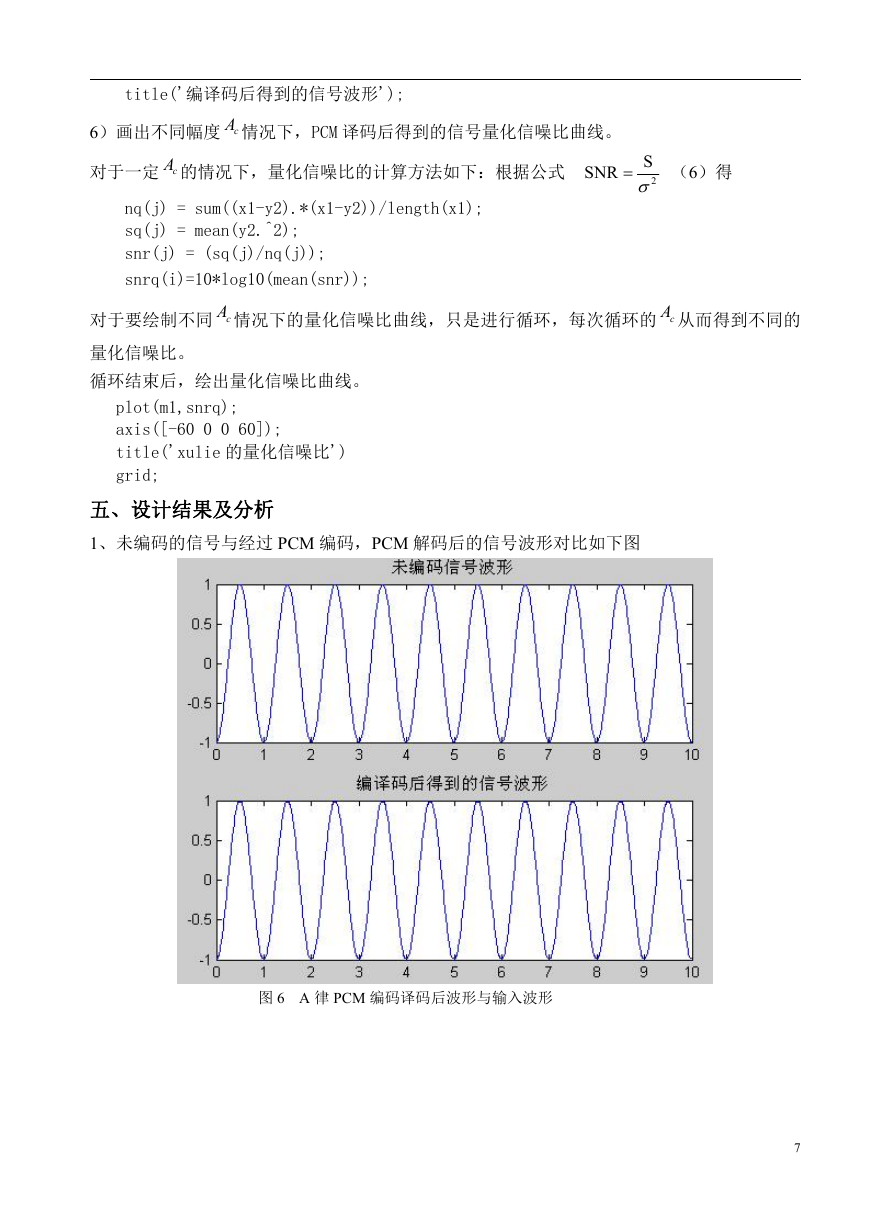

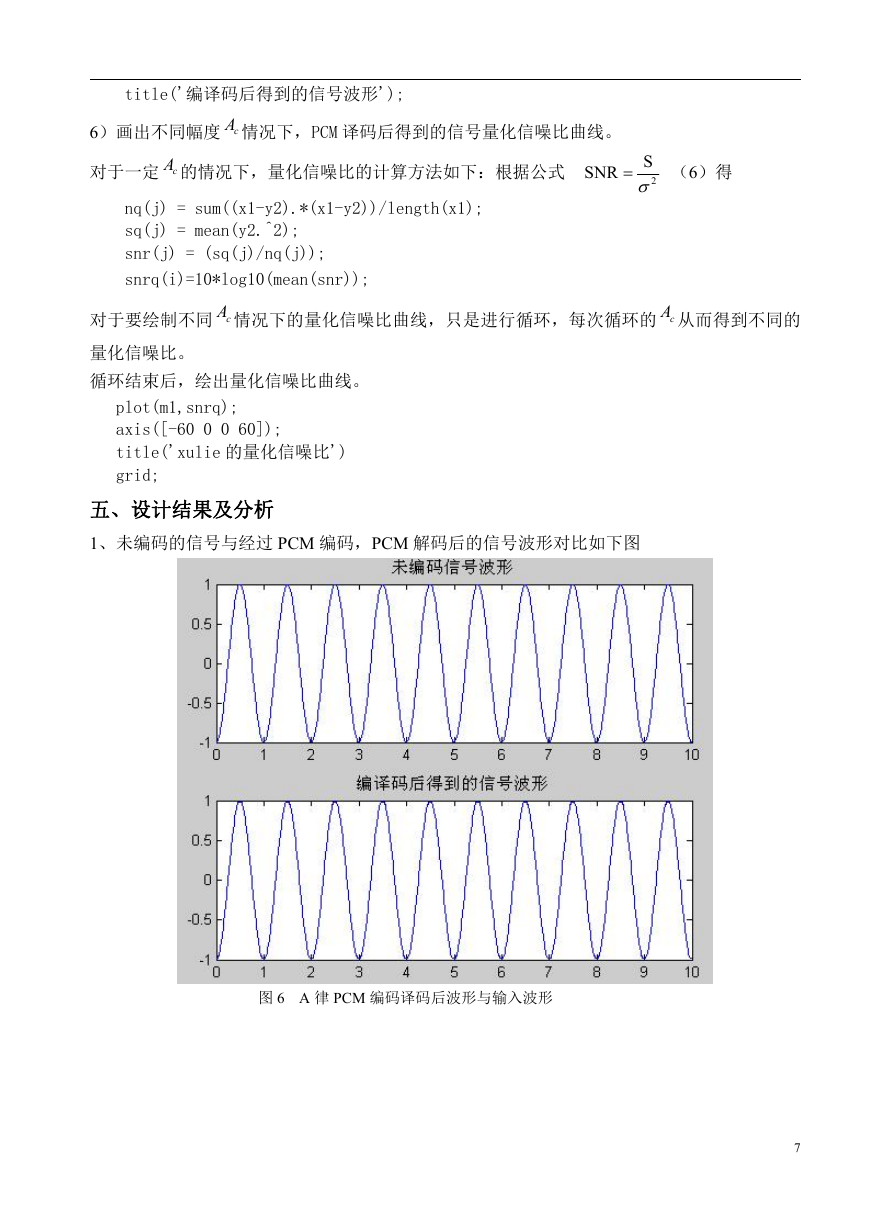

1、未编码的信号与经过 PCM 编码,PCM 解码后的信号波形对比如下图

图 6 A 律 PCM 编码译码后波形与输入波形

7

�

图 7 A 律 PCM 编码译码后波形与输入波形的对比示意图

由图 6 可知,从图中看出图中两个信号波形几乎一样,说明未编码的信号与把信号经

过 PCM 编码、译码后得到的信号是一样的。与理论上经过编译码后得到的波形与原信号

的应该是相同的一致。图 6 是截取两个信号并将其放大得到的,从图 6 中可以看出两个波

形大致一样,但是经编码译码后得到的信号没有未编码信号的波形光滑。 同时波形上也

有一些细小的区别。

2、PCM 译码后的量化信噪比

图 8 未编码的正弦信号经 A 律 PCM 编译码后的量化信噪比

8

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc