名

姓

号

学

级

班

业

专

院

学

题

答

要

不

内

线

封

密

题

答

要

不

内

线

封

密

2006-2007 学年

自然辩证法课程试题

(A)卷(闭卷,时间:120 分钟)

题号

一

二

三 总分 评卷人

得分

一.简述题(每小题 7 分,共计 35 分)

1.请简述唯物论自然观的主要内容。

2.对科学命题的证实为何是不可能的?

1

�

3. 请简述人类生态危机的根源及其解决办法。

4. 请简述技术哲学的主要思想内容。

5. 请简述科学共同体的作用。

2

�

二.材料题(先阅读材料,然后回答材料之后所提的问题,并说明理

由。第 1 道材料题 25 分,第 2 道材料题 25 分,共计 50 分)。

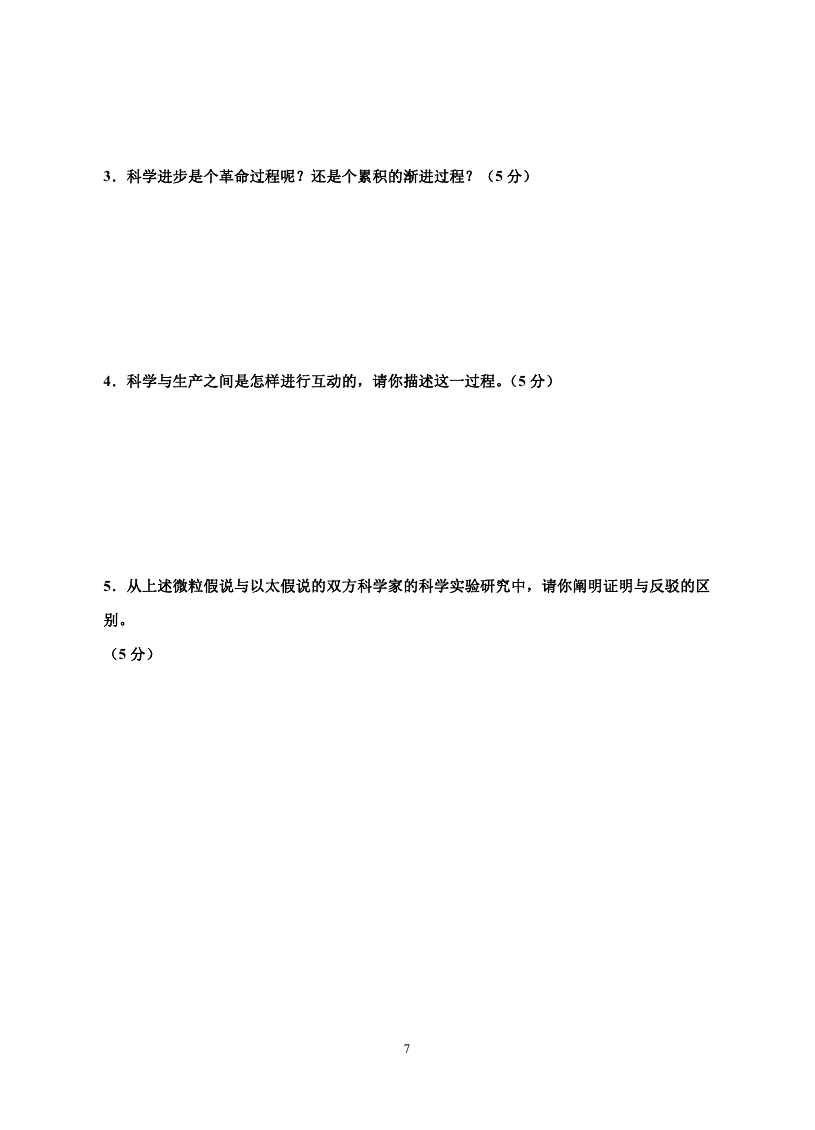

材料题 1.实验新发现和现代物理学革命。

19 世纪末,经典物理学已经有了相当的发现,几个主要部门——力学、热力学和分子动力

理论、电磁学及光学都已经建立了完整的理论体系,在应用上也取得了巨大成果。这时物理

学家普遍认为,物理学已经发展到顶,伟大的发现已经不会再有了,以后的任务是在细节上

进行修补和完善。

然而,正在这个时候,从实验中陆续发现一系列经典物理学难以解释的事实,改变了这局面。

这些新发现的事实与经典物理学的基本概念和定律发生了无法调和的矛盾。从伦琴发现 X

射线的 1895 年开始,到 1905 年爱因斯坦发表三篇论文为止,在这 10 年的世纪之交的年代

里,具有重大意义的发现如下表:

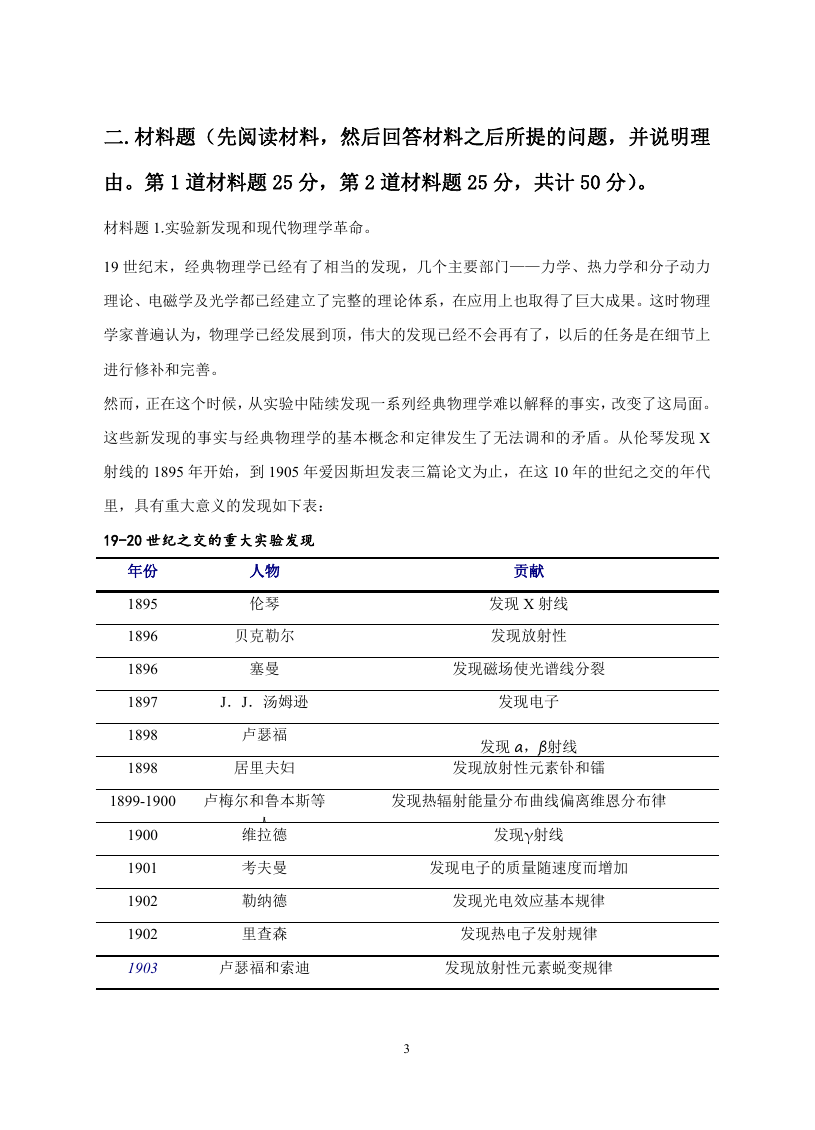

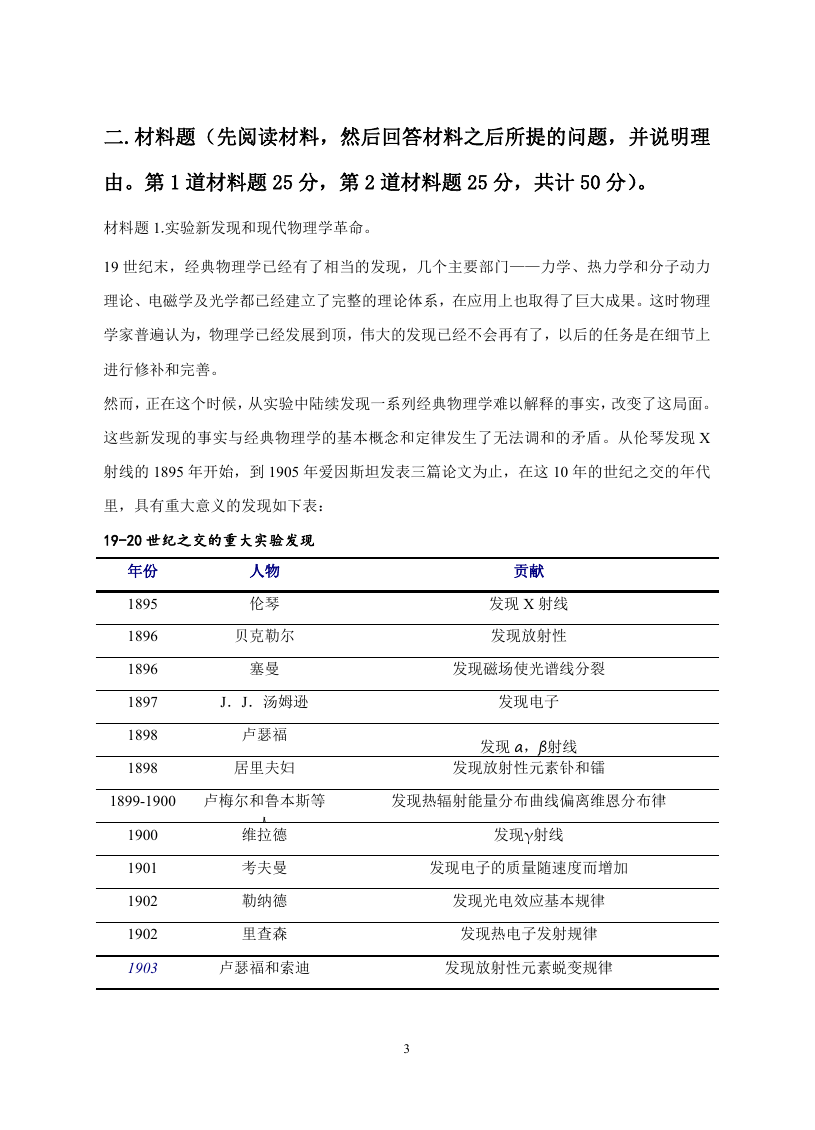

19-20 世纪之交的重大实验发现

年份

1895

1896

1896

1897

1898

1898

人物

伦琴

贝克勒尔

塞曼

J.J.汤姆逊

卢瑟福

居里夫妇

贡献

发现 X 射线

发现放射性

发现磁场使光谱线分裂

发现电子

发现 a,ß射线

发现放射性元素钋和镭

1899-1900 卢梅尔和鲁本斯等

发现热辐射能量分布曲线偏离维恩分布律

1900

1901

1902

1902

1903

人

维拉德

考夫曼

勒纳德

里查森

发现γ射线

发现电子的质量随速度而增加

发现光电效应基本规律

发现热电子发射规律

卢瑟福和索迪

发现放射性元素蜕变规律

3

�

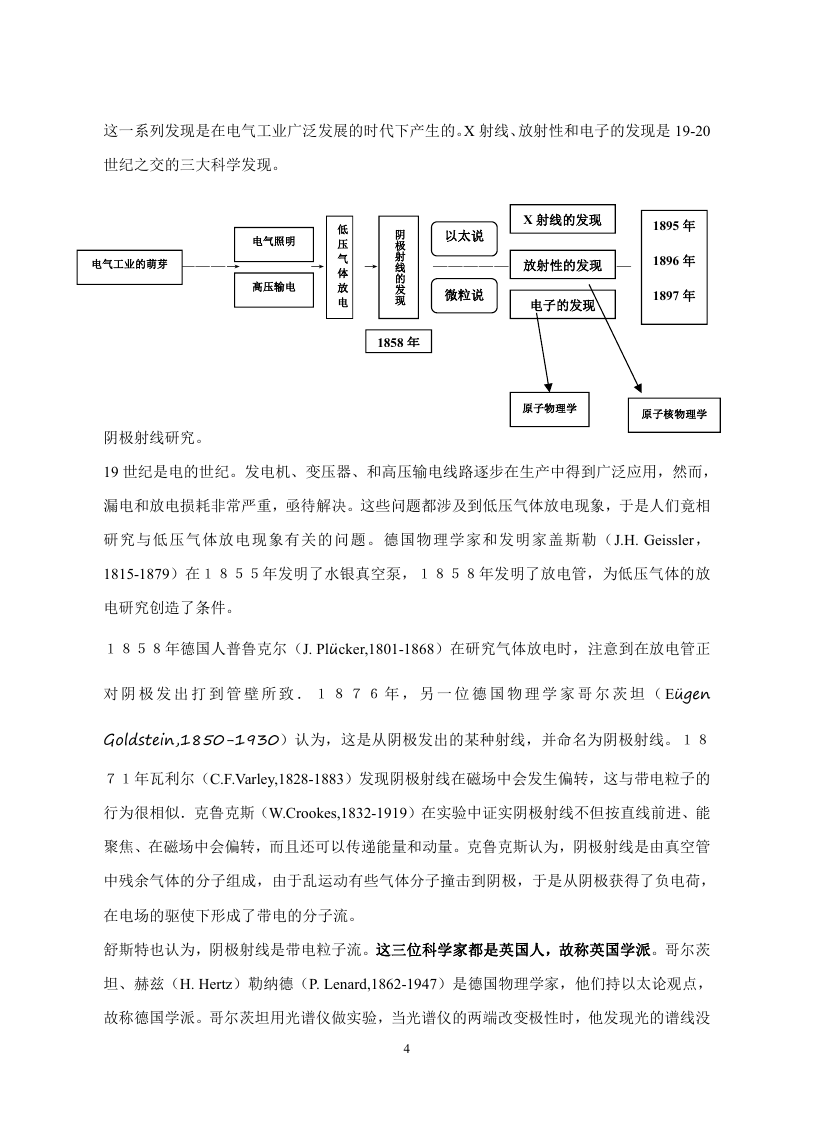

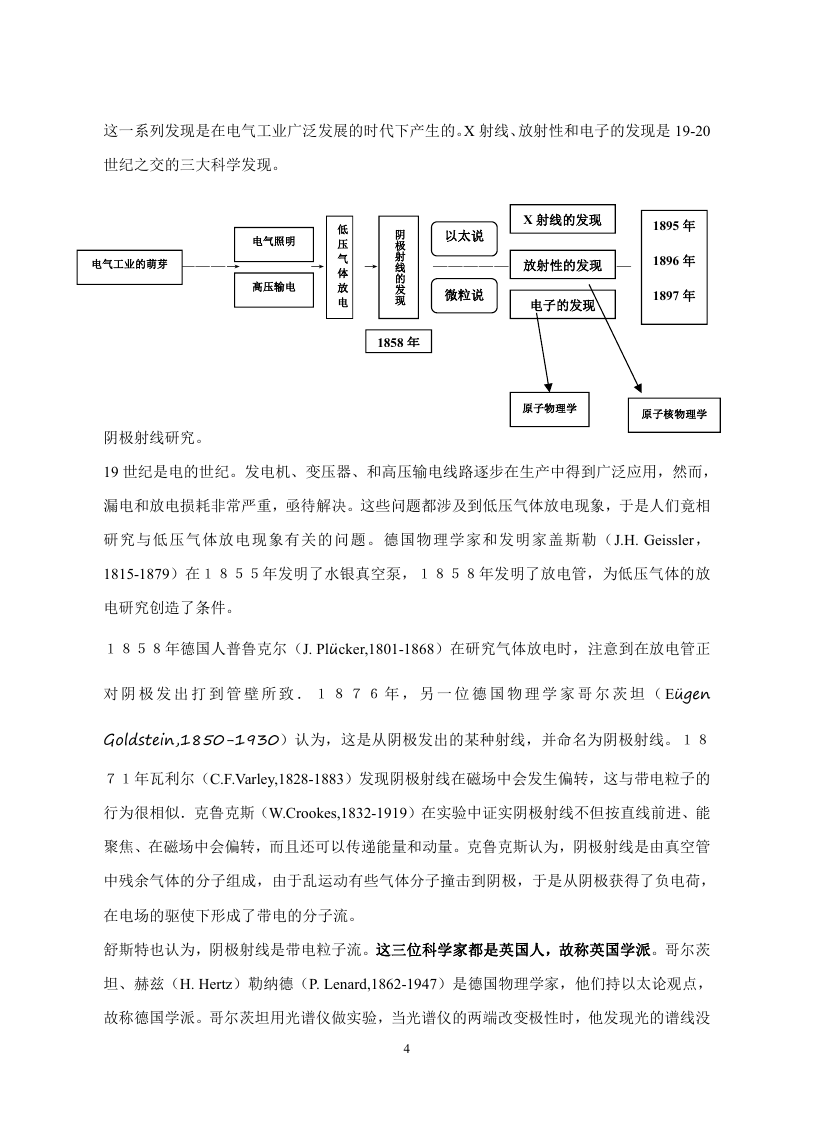

这一系列发现是在电气工业广泛发展的时代下产生的。X 射线、放射性和电子的发现是 19-20

世纪之交的三大科学发现。

电气照明

电气工业的萌芽

———→ ———→

→

高压输电

X 射线的发现

以太说

—————月日

放射性的发现

—

微粒说

电子的发现

1895 年

1896 年

1897 年

低

压

气

体

放

电

→

阴

极

射

线

的

发

现

1858 年

原子物理学

原子核物理学

阴极射线研究。

19 世纪是电的世纪。发电机、变压器、和高压输电线路逐步在生产中得到广泛应用,然而,

漏电和放电损耗非常严重,亟待解决。这些问题都涉及到低压气体放电现象,于是人们竟相

研究与低压气体放电现象有关的问题。德国物理学家和发明家盖斯勒(J.H. Geissler,

1815-1879)在1855年发明了水银真空泵,1858年发明了放电管,为低压气体的放

电研究创造了条件。

1858年德国人普鲁克尔(J. Plücker,1801-1868)在研究气体放电时,注意到在放电管正

对 阴 极 发 出 打 到 管 壁 所 致 . 1 8 7 6 年 , 另 一 位 德 国 物 理 学 家 哥 尔 茨 坦 ( Eügen

Goldstein,1850-1930)认为,这是从阴极发出的某种射线,并命名为阴极射线。18

71年瓦利尔(C.F.Varley,1828-1883)发现阴极射线在磁场中会发生偏转,这与带电粒子的

行为很相似.克鲁克斯(W.Crookes,1832-1919)在实验中证实阴极射线不但按直线前进、能

聚焦、在磁场中会偏转,而且还可以传递能量和动量。克鲁克斯认为,阴极射线是由真空管

中残余气体的分子组成,由于乱运动有些气体分子撞击到阴极,于是从阴极获得了负电荷,

在电场的驱使下形成了带电的分子流。

舒斯特也认为,阴极射线是带电粒子流。这三位科学家都是英国人,故称英国学派。哥尔茨

坦、赫兹(H. Hertz)勒纳德(P. Lenard,1862-1947)是德国物理学家,他们持以太论观点,

故称德国学派。哥尔茨坦用光谱仪做实验,当光谱仪的两端改变极性时,他发现光的谱线没

4

�

有任何变化。这成为他驳斥带电分子流的有力证据。赫兹也做许多实验来为自己的以太学说

辩护。他注意到阴极射线可以穿过金属隔板,使被挡住的玻璃壁发出微弱的荧光。这成为他

反驳带电分子说的有力证据。

微粒说者也在积极寻找证据。法国物理学家佩兰(J.B.Perrin,1870-1942)将圆桶电极安装在

阴极射线管中,用静电计测圆桶接收的电荷,得到的结果是负电。他支持微粒说。这一争论

促使人们做了许多实验和理论研究,引出了一系列重大成果。

X 射线的发现。

1895 年 11 月 8 日,德国维尔茨堡大学的伦琴(Wilhelm Konard Rőntgen,1845-1923)正在实

验室中研究阴极射线,突然,他的注意力被一块荧光屏的微弱闪烁吸引住了。当时房间一片

漆黑,放电管用黑纸包严。亚铂氰化钡做成的荧光屏离放电管大约一米远。他移远荧光屏继

续试验,只见荧的闪光,仍随放电过程的节拍断续出现。他用书本、木板、铝片放在放电管

与荧光屏之间进行试,依然存在这一现象,于是他认定是有某种穿透力很强的射线从放电管

发送出来。随后他持续研究这一现象达六星期,最后于 1896 年 1 月 4 日在柏林物理学会的

会议上展览了他的 X 射线照片。

放射性的发现。

当伦瑟发现 X 射线后,直接将这一发现告知了法国著名的数学物理学家彭加勒。1896 年 1

月 20 日,法国科学院每周一次例会,彭加勒带去了伦瑟的论文和照片并当场做了展示。当

时的法国医生亨利·贝克勒尔(A. Henri Becquerel,1852-1908)很受启发,他用铀盐做实验.他

用两张厚纸包了一张感光底片,纸非常厚,即使放在太阳底下晒一整天也不致使底片变色,

他在黑纸上面放一层磷光物质,然后拿到太阳底下晒几个小时.显影后,他在底片上看到了

磷光物质的黑影。一个星期之后,也就是 3 月 2 日,法国科学院再次召开科学院例会。亨利·贝

克尔找到了正确的答案。2 月 26-27 日这两天都是阴天,他只好将铀盐和底片一块放在抽屉

里,没有想到底片的廓影更加强烈。随后他又对铀盐的晶体、溶液进行了试验。他最终肯定

固体铀盐的辐射最强。

1897 年,居里夫妇重复了亨利·贝克勒尔的铀盐实验,并将居里兄弟早先发现的压电效应

用于测量游离电流,得到了大量精确数据,使用权放射性研究走上了定量研究的道路。最后,

5

�

居里夫妇于 1898 年 7 月从沥青中提炼出了比同样质量的铀强 400 倍的未知物质,后来被居

里夫妇命名为钋。

电子的发现。

从 1890 年起,J.J.汤姆逊(Joseph John Thomson, 1856-1940)就带着学生研究阴极射线.克

鲁克斯和舒斯特的思想对他很有影响.他认为,带电微粒说更符合实际.于是他从四个方面

进行了实验:

(1) 直接测量阴极射线携带的电荷。

(2) 使阴极射线受静电偏转。

(3) 用不同方法测量阴极射线的荷质比。

(4) 证明电子存在的普遍性。(以上实验过程,略)

最后他同他的学生得出的结论是;阴极射线所带电量与氢离子的带电量相同。最初他用“载

荷子”表示“电子”,直到 1899 年,J.J.汤姆逊才正式用“电子”一词表示“载荷子”。“电

子”一词原是斯坦尼在 1891 年用于表示电的自然单位的。

这样电子就被发现了。

光电效应是 1887 年赫兹发现的,但时隔十几年,也没有搞清楚光电流的本质。1899 年 J.J.汤

姆逊用磁场偏转法测量光电流的荷质比。得到的结果与阴极射线相近,证明光电流也是由电

子组成的。

请回答下列问题:

1.不同科学理论的争论对科学进步起到什么样的作用?(5 分)

2.请你从中思考西方科学研究的制度与我国的科学研究制度的差别何在?(5 分)

6

�

3.科学进步是个革命过程呢?还是个累积的渐进过程?(5 分)

4.科学与生产之间是怎样进行互动的,请你描述这一过程。(5 分)

5.从上述微粒假说与以太假说的双方科学家的科学实验研究中,请你阐明证明与反驳的区

别。

(5 分)

7

�

材料题 2: “汉芯一号”事件

2003 年 2 月,陈进负责的科研团队推出了“汉芯一号”,尽管是从美国一家公司买回的芯片,

雇人将芯片表面的原有标志用砂纸磨掉,然后加上“汉芯”标志“研制”而成,却因为欺骗

成功,被鉴定为“完全拥有自主知识产权的高端集成电路”,是“我国芯片技术研究获得的

重大突破”。此后,随着“汉芯”二号、三号、四号相继问世,“汉芯”项目成为国家级重点

攻关项目,有关部门下拨大量课题经费,陈进本人不仅当上上海交大微电子学院院长,而且

还荣获“全国优秀科技工作者”、“教育部长江学者奖励计划特聘教授”等一系列称号。去年

12 月,上海交大接到对陈进等人涉嫌造假的举报后十分重视,立即对有关情况进行了初步

调查。考虑到问题的严肃性和复杂性,上海交大随即请求国家权威部门对事件进行深入全面

调查。

科技部根据专家调查组的调查结论和国家科技计划管理的有关规定,决定终止陈进负责项目

的执行,追缴相关经费,取消陈进以后承担国家科技计划课题的资格;教育部决定撤销陈进

“长江学者”称号,取消其享受政府特殊津贴的资格,追缴相应拨款;国家发改委决定终止

陈进负责的高科技产业化项目的执行,追缴相关经费。上海交大按照学校有关规定和程序,

经研究决定:撤销陈进上海交大微电子学院院长职务;撤销陈进教授职务的任职资格,解除

其教授聘用合同。

经科技部调查组查实,陈进在负责研制“汉芯”系列芯片过程中存在严重的造假和欺骗行为,

以虚假科研成果欺骗了鉴定专家、上海交大、研究团队、地方政府和中央有关部委,欺骗了

媒体和公众。

1.“汉芯一号”事件暴露出我国科技体制存在着哪些弊端?(7 分)

2.“汉芯一号”事件产生了哪些社会影响和危害?(6 分)

8

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc