2008 年黑龙江七台河中考语文真题及答案

考生注意:

1.考试时间:120 分钟

2.全卷共四道大题,总分 120 分

一

二

三

四

总分

核分人

题号

得分

得分 评卷人

一、知识积累及运用(第 1——6 题,共 25 分)

1.请将下面一句话用楷体..准确、规 X 地板抄写在田字格内。(2 分)

德行犹如宝石,朴素最美。

2.阅读下面文字,按要求答题。(6 分)

2007 年 10 月 24 日,“嫦峨一号”绕月探测卫星搭载长江三号甲运载.火箭,在细雨后的天穹.

腾空而起。中国人进发星空的维幕正式拉开。11 月 5 日,它成功飞入月球怀抱,与蔚蓝色的地球

完成而不可分割地形成了一个整体,在指控大厅的屏幕上构成了一幅“星月交会”的状观景象。

(1)给加点字注音。(2 分)

载(

)

穹(

)

(2)找出并改正文中的两个错别字。

改为改为

(3)文中划横线语句的内容,可用成语代替。(2 分)

3.仿写。(2 分)

一棵小草以它卑微的绿色,丰富着季节的内涵; , ;一块岩石以它孤独的肩膀,支撑着

倾斜的山体。

�

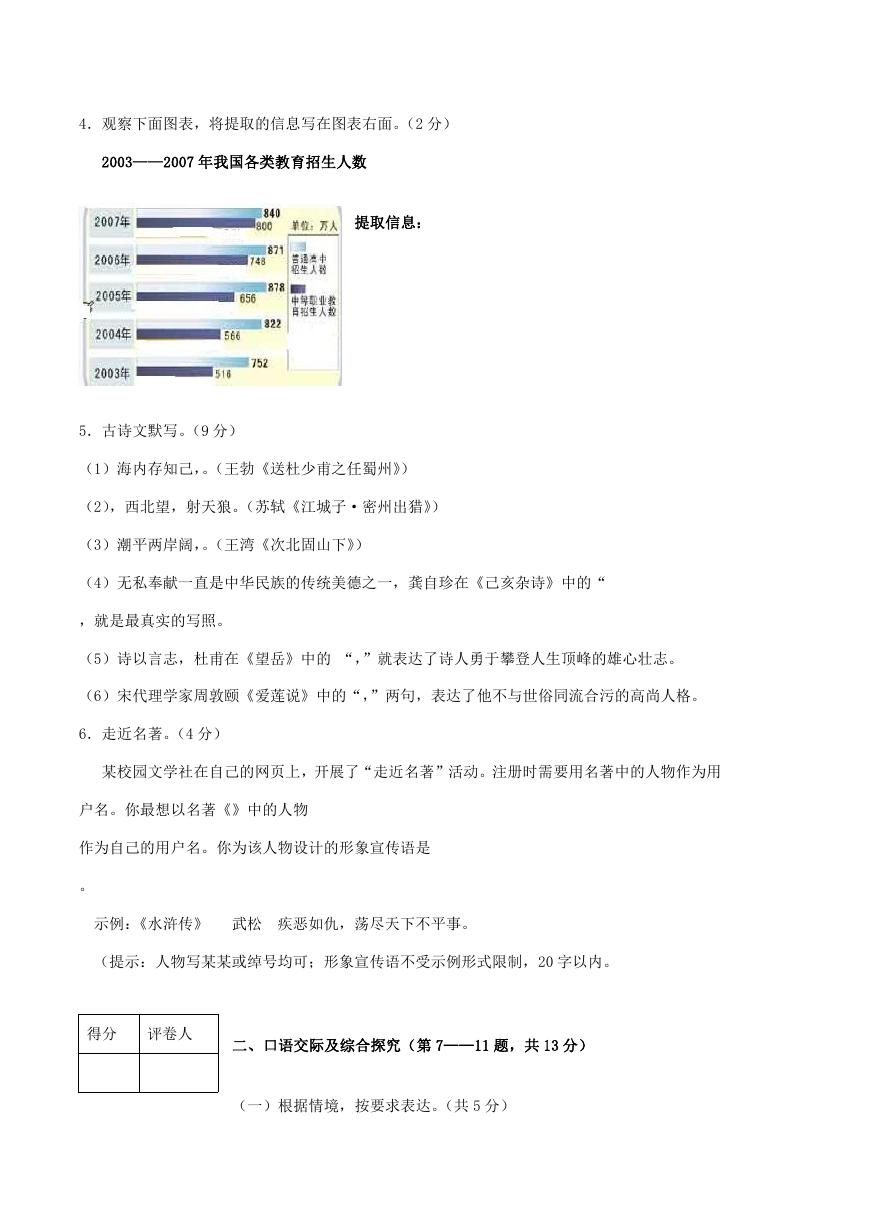

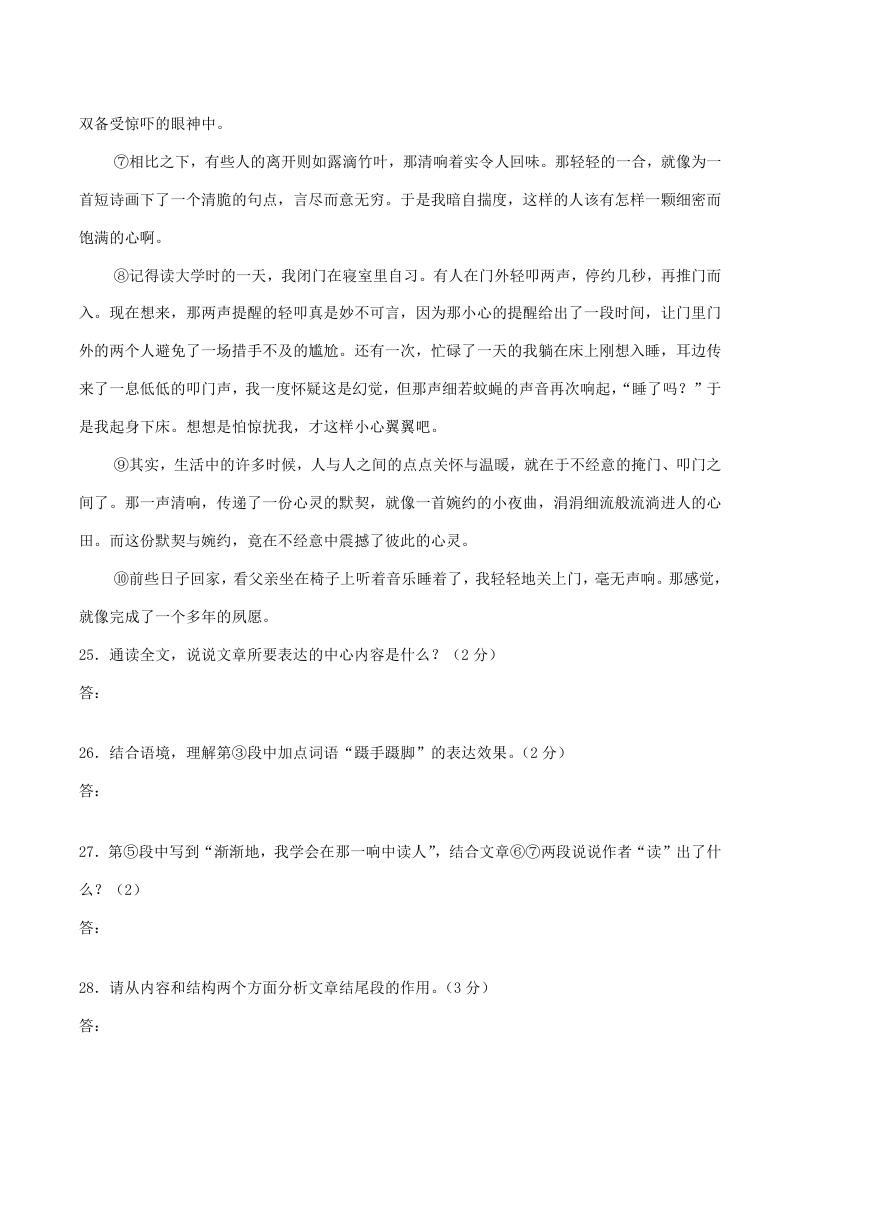

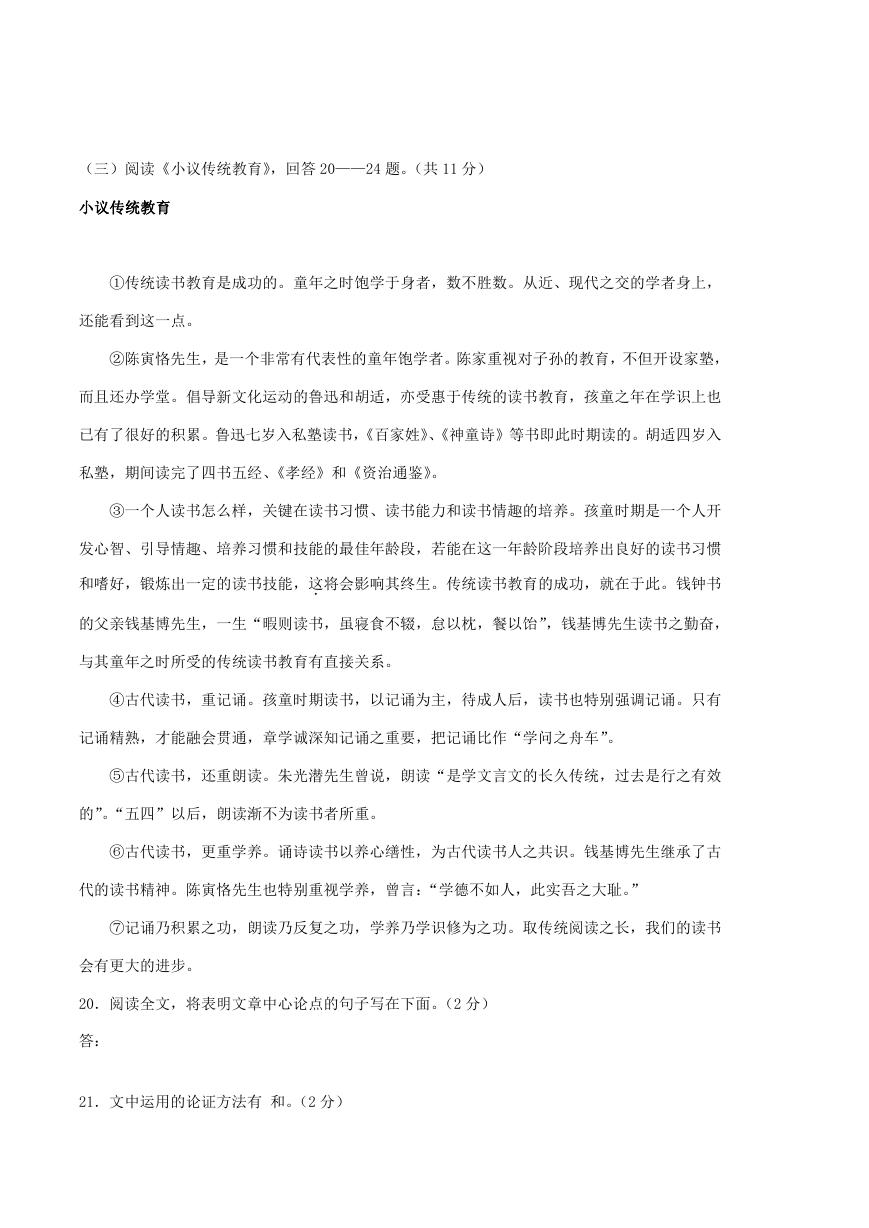

4.观察下面图表,将提取的信息写在图表右面。(2 分)

2003——2007 年我国各类教育招生人数

提取信息:

5.古诗文默写。(9 分)

(1)海内存知己,。(王勃《送杜少甫之任蜀州》)

(2),西北望,射天狼。(苏轼《江城子·密州出猎》)

(3)潮平两岸阔,。(王湾《次北固山下》)

(4)无私奉献一直是中华民族的传统美德之一,龚自珍在《己亥杂诗》中的“

,就是最真实的写照。

(5)诗以言志,杜甫在《望岳》中的 “,”就表达了诗人勇于攀登人生顶峰的雄心壮志。

(6)宋代理学家周敦颐《爱莲说》中的“,”两句,表达了他不与世俗同流合污的高尚人格。

6.走近名著。(4 分)

某校园文学社在自己的网页上,开展了“走近名著”活动。注册时需要用名著中的人物作为用

户名。你最想以名著《》中的人物

作为自己的用户名。你为该人物设计的形象宣传语是

。

示例:《水浒传》 武松 疾恶如仇,荡尽天下不平事。

(提示:人物写某某或绰号均可;形象宣传语不受示例形式限制,20 字以内。

得分 评卷人

二、口语交际及综合探究(第 7——11 题,共 13 分)

(一)根据情境,按要求表达。(共 5 分)

�

自全国全面启动“亿万学生阳光体育运动”工程后,许多学校积极响应并认真落实。但面对升学

的压力,一些学生因忙于学业,疏于体育锻炼;同时仍有些学校的体育课存在缩水坝现象,特别

是对毕业班的学生来说,体育课往往只是一种回忆……

7.体育课上,你如何邀请不爱运动的小强参加体育运动?(2 分)

答:

8.假如有机会代表同学与校长面对面提出两点建议,你会怎样说?(3 分)

答:

(二)结合材料,综合探究。(共 8 分)

“5·12”汶川大地震牵动了全国人民的心。作为中学生,为表达对灾区师生的支持与关爱,

初三某班将举行一次“心连心,手拉手”主题班会活动……

9.【爱心奉献】活动中,“爱心捐献”环节由你主持,你将如何向同学们发出呼吁?(2 分)

答:

10.【真情告白】阅读下面的材料,假如让你连线当事人,你想说些什么?(3 分)

5 月 12 日,平武县南坝小学班主任黄玉在看到楼房坍塌后,不顾一切地爬上废墟,边流泪边喊

着学生和同在楼内上课的七岁女儿的名字。当她用木棍撬着石板扒着废墟救出学生赵雪梅后,再

救女儿以来不及了,她连女儿的最后一面也没见上。

(摘自《新文化报》2008 年 5 月 26 日)

答:

11.【携手共勉】请你在班会活动即将结束之际,用一个古今中外成功人士战胜困难或不幸的事例,

与灾区学子共勉。(50 字左右)(3 分)

答:

�

得分 评卷人

三、阅读理解及分析(第 12——29 题,共 42 分)

(一)阅读《桃花源记》片段,回答 12——15 题。(共 9 分)

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数

十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属.。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来

种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来,具答之,便要.还家,设酒杀鸡作食,村中闻有此人,咸来问讯。

自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉;遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,

无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日辞去,此中人

语云:“不足为外人道也!”

12.解释文中加点的词。(2 分)

属: 要:

13.用现代汉语解释下列语句。

乃不知有汉,无论魏晋。

14.在文中找出表现桃花源中人精神状态的句子,写在下面。(2 分)

答:

15.作者在文中勾画了自己的理想社会,请你描述一下你心目中的理想社会。(3 分)

答:

(二)阅读《看科技的奥运》,回答 16——19 题。(共 10 分)

看科技的奥运

①今天,奥运竞技场已经成了现代尖端技术的展示舞台。2008 年的奥运会上,我们将能够看到什

么?

②通过采用集中与分散结合的污水处理方式,奥运场馆污水处理再生利用率将达到 100%。奥运

工程积极采用雨洪利用、中水回用、污水处理及再生利用等技术,将实现多年平均雨水综合利用

率超过 80%。此外,奥运村再生水热能综合利用系统关键技术的研究所取得的成果,将随着奥运

�

村建设的推进,逐渐得到应用。建成后,预计每年可以节约电能 60%。

③奥运村将全面采用世界最先进的太阳能光热技术,为运动员洗浴提供热水。此外,奥运村

内的路灯照明也将由太阳能供电。国家体育馆 100kw 太阳能光伏电站建设,于 2007 年 8 月完成电

站安装调试,9 月进行试运行与课题验收。按照“好运”系列赛事的计划,国家体育馆将于 2007

年 11 月、2008 年 1 月举行体操、蹦床、轮椅篮球等一系列赛事。太阳能将成为这一系列比赛的

主要能源。

④市有关部门正运用科技手段改变一些名花的花期,目的是在 2008 年奥运会期间让世界各

国友人看到最美丽的鲜花。目前,某某公园在对荷花、菊花的花期进行实验调整。通过杂交培育、

筛选引进等技术手段,颐和园大约..70%的桂花可在奥运会期间开放。

⑤在环保监测中心的总机房,电子显示屏上不时闪现“好运”比赛场馆周边监测站的情况。

与此同时,通过奥林匹克森林公园的自动无人看管监测站收集来的数据,也正通过计算机传输到

总机房。该监测站的数据,代表着周边 9 平方公里 X 围内的空气质量状况。除了采用地面观测这

种常规手段以外,空气监测还采用了多种非常规的手段来采取空气样本,这主要包括铁塔观测、

飞机观测、激光雷达、卫星遥感监测等方法。

16.本文从哪四个方面说明了 2008 奥运会是科技的奥运?(4 分)

答:

17.本文主要运用了和的说明方法。(2 分)

18.通读全文,选出下列说法不正确...的一项(

)(2 分)

A.本文是一篇事理说明文,是按照逻辑顺序说明的。

B.第③段告诉我们,为奥运村运动员洗浴血所提供的热水来源于太阳光热技术。

C.本文运用了总分总结构,说明了奥运会也是战士现代科技尖端技术的舞台。

D.第④段中,加点的“大约”一词不能去掉,因为它体现了说明文语言的准确性。

19.在各学科的学习和积累中,你还知道奥运会哪些设计体现了它是“科技的奥运”?(2 分)

答:

�

(三)阅读《小议传统教育》,回答 20——24 题。(共 11 分)

小议传统教育

①传统读书教育是成功的。童年之时饱学于身者,数不胜数。从近、现代之交的学者身上,

还能看到这一点。

②陈寅恪先生,是一个非常有代表性的童年饱学者。陈家重视对子孙的教育,不但开设家塾,

而且还办学堂。倡导新文化运动的鲁迅和胡适,亦受惠于传统的读书教育,孩童之年在学识上也

已有了很好的积累。鲁迅七岁入私塾读书,《百家姓》、《神童诗》等书即此时期读的。胡适四岁入

私塾,期间读完了四书五经、《孝经》和《资治通鉴》。

③一个人读书怎么样,关键在读书习惯、读书能力和读书情趣的培养。孩童时期是一个人开

发心智、引导情趣、培养习惯和技能的最佳年龄段,若能在这一年龄阶段培养出良好的读书习惯

和嗜好,锻炼出一定的读书技能,这.将会影响其终生。传统读书教育的成功,就在于此。钱钟书

的父亲钱基博先生,一生“暇则读书,虽寝食不辍,怠以枕,餐以饴”,钱基博先生读书之勤奋,

与其童年之时所受的传统读书教育有直接关系。

④古代读书,重记诵。孩童时期读书,以记诵为主,待成人后,读书也特别强调记诵。只有

记诵精熟,才能融会贯通,章学诚深知记诵之重要,把记诵比作“学问之舟车”。

⑤古代读书,还重朗读。朱光潜先生曾说,朗读“是学文言文的长久传统,过去是行之有效

的”。“五四”以后,朗读渐不为读书者所重。

⑥古代读书,更重学养。诵诗读书以养心缮性,为古代读书人之共识。钱基博先生继承了古

代的读书精神。陈寅恪先生也特别重视学养,曾言:“学德不如人,此实吾之大耻。”

⑦记诵乃积累之功,朗读乃反复之功,学养乃学识修为之功。取传统阅读之长,我们的读书

会有更大的进步。

20.阅读全文,将表明文章中心论点的句子写在下面。(2 分)

答:

21.文中运用的论证方法有 和。(2 分)

�

22.第③段中加点的“这”指代什么内容?(2 分)

答:

23.第②段提到的“四书五经”是我国传统读书教育的重要内容之一。结合你的内容,请写出任

意两部书的名称。(2 分)

答:

24.结合自己的读书经历,就文章内容的某一方面谈谈你的见解。(3 分)

答:

(四)阅读《轻轻掩门的一声清响》,回答 25——29 题(共 12 分)

轻轻掩门的一声清响

①小时候林睡前,父母每每到我床边掩了褥被,才熄灯关门,安心离去。我喜欢躺在床上,

眯着眼,看着自己卧室的门像一把扇子似的被合起,看着那原先敞开的光逐渐被门缝压成一条线,

渐细,渐细,然后消失尽,并在一瞬间发出极轻的细响——是锁洞咬住了锁舌。

②记忆中,父亲关门特别轻,像怕惊扰了我小脑袋下枕着的梦,有时我甚至屏息也听不到那

一瞬间的声响。

③还记得八九岁的时候,有一天,父亲在午睡,我蹑手蹑脚....地走进他的卧房取一本书,出来

时小手攥紧了门把手,希望也能像父亲一样,让锁洞轻轻含住锁舌,莫发出声音惊扰他,谁料,

关门瞬间的声音还是异常响。

④此后,我便开始琢磨关门时的力度,左右手的配合。这渐渐成了一种习惯、癖好,以至每每有

人离开房间,我都会不由自主地竖起耳朵,去留意门被合上那一刻发出的声响。我着迷于此,就

像钟情于品一口茶的余香,错过了,心里总若有所失。

⑤渐渐地,我学会在那一响中读人。

⑥有些人,离开时从不关门,像特意为留在屋内的人准备一颗隐性炸弹,就等一阵乱闯的风撞

上。于是,就知道这些人多半欠些细心、体贴。还有些人,不愿默默离开,悄悄不是他们别离的

声息,他们决意要离开得轰动些,于是,他们的背影便伴随一声“砰”的巨响,久久回荡在一双

�

双备受惊吓的眼神中。

⑦相比之下,有些人的离开则如露滴竹叶,那清响着实令人回味。那轻轻的一合,就像为一

首短诗画下了一个清脆的句点,言尽而意无穷。于是我暗自揣度,这样的人该有怎样一颗细密而

饱满的心啊。

⑧记得读大学时的一天,我闭门在寝室里自习。有人在门外轻叩两声,停约几秒,再推门而

入。现在想来,那两声提醒的轻叩真是妙不可言,因为那小心的提醒给出了一段时间,让门里门

外的两个人避免了一场措手不及的尴尬。还有一次,忙碌了一天的我躺在床上刚想入睡,耳边传

来了一息低低的叩门声,我一度怀疑这是幻觉,但那声细若蚊蝇的声音再次响起,“睡了吗?”于

是我起身下床。想想是怕惊扰我,才这样小心翼翼吧。

⑨其实,生活中的许多时候,人与人之间的点点关怀与温暖,就在于不经意的掩门、叩门之

间了。那一声清响,传递了一份心灵的默契,就像一首婉约的小夜曲,涓涓细流般流淌进人的心

田。而这份默契与婉约,竟在不经意中震撼了彼此的心灵。

⑩前些日子回家,看父亲坐在椅子上听着音乐睡着了,我轻轻地关上门,毫无声响。那感觉,

就像完成了一个多年的夙愿。

25.通读全文,说说文章所要表达的中心内容是什么?(2 分)

答:

26.结合语境,理解第③段中加点词语“蹑手蹑脚”的表达效果。(2 分)

答:

27.第⑤段中写到“渐渐地,我学会在那一响中读人”,结合文章⑥⑦两段说说作者“读”出了什

么?(2)

答:

28.请从内容和结构两个方面分析文章结尾段的作用。(3 分)

答:

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc