2015 年甘肃省白银市中考地理真题及答案

一、选择题:本大题共 7 小题,每小题 2 分,共 14 分。在每小题给出的四个选项中,只有

一项是符合题目要求的。

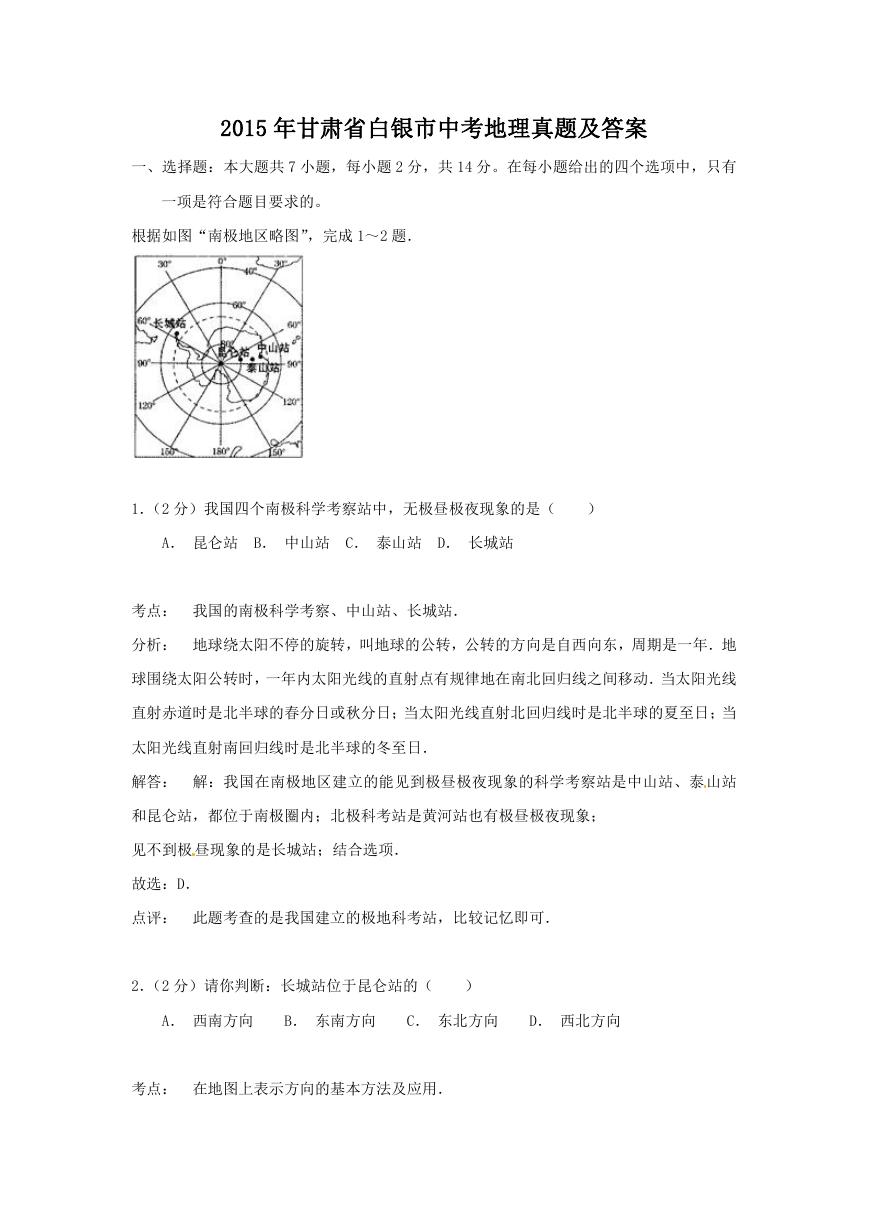

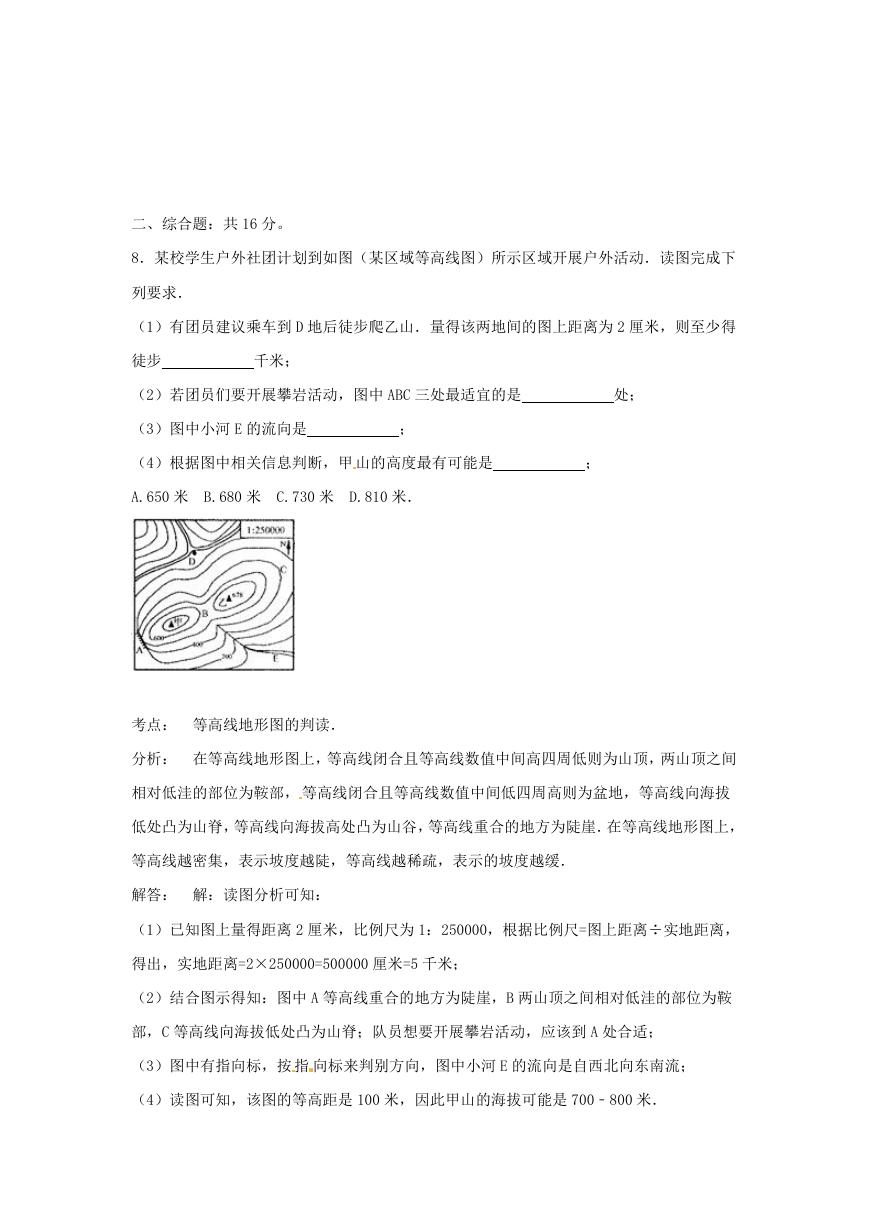

根据如图“南极地区略图”,完成 1~2 题.

1.(2 分)我国四个南极科学考察站中,无极昼极夜现象的是(

)

A. 昆仑站 B. 中山站 C. 泰山站 D. 长城站

考点: 我国的南极科学考察、中山站、长城站.

分析: 地球绕太阳不停的旋转,叫地球的公转,公转的方向是自西向东,周期是一年.地

球围绕太阳公转时,一年内太阳光线的直射点有规律地在南北回归线之间移动.当太阳光线

直射赤道时是北半球的春分日或秋分日;当太阳光线直射北回归线时是北半球的夏至日;当

太阳光线直射南回归线时是北半球的冬至日.

解答: 解:我国在南极地区建立的能见到极昼极夜现象的科学考察站是中山站、泰 山站

和昆仑站,都位于南极圈内;北极科考站是黄河站也有极昼极夜现象;

见不到极 昼现象的是长城站;结合选项.

故选:D.

点评: 此题考查的是我国建立的极地科考站,比较记忆即可.

2.(2 分)请你判断:长城站位于昆仑站的(

)

A. 西南方向

B. 东南方向

C. 东北方向

D. 西北方向

考点: 在地图上表示方向的基本方法及应用.

�

分析: 地图上的方向有不同的表示方式.在有指向标的地图上,用指向标指示 方向,指

向标箭头的指向一般为北方;在有经纬网的地图上,用经纬网定向,纬线指示东西方向,经

线指示南北方向;没有指向标与经纬网的地图,通常采用“上北下南,左西右东”的规定确

定方向.

解答: 解:读图可知,该图表示南极地区,南极是地球的最南端,其四周全是北;地球自

转的方向是自西向东,从南极上空看,按顺时针方向转动.据此读图可知,长城站位于昆仑

站的西北方向.

故选:D.

点评: 本题考查了在极地经纬网地图上判断方向的方法,属基础题.

3.“东与亚洲相连,南与非洲隔地中海相望,西隔大西洋远眺北美洲东海岸”.该描述的地

区是(

)

A. 南美洲 B. 欧洲

C. 俄罗斯 D. 澳大利亚

考点: 七大洲的地理分布和概况.

分析: 地球上的陆地被海洋分割成六个大块和许多小块,面积较大的陆地叫大陆,面积较

小的陆地叫岛屿,大陆和它附近的岛屿合称大洲.全世界共有七大洲,按面积由大到小排列

分别为:亚洲、非洲、北美洲、南美洲、南极洲、欧洲和大洋洲.

解答: 解:欧洲位于东半球的西北部,北临北冰洋,西濒大西洋,南滨大西洋的属海地中

海和黑海.欧洲东以乌拉尔山脉、乌拉尔河,东南以里海、大高加索山脉和黑海与亚洲为界,

西隔大西洋、格陵兰海、丹麦海峡与北美洲相望,北接北极海,南隔地中海与非洲相望(分

界线为:直布罗陀海峡).欧洲是世界上第二小的洲、大陆,仅比大洋洲大一些,其与亚洲

合称为亚欧大陆.依据题意.

故选:B.

点评: 本题考查欧洲的位置,属于基础题,理解解答即可.

4.俄罗斯西西伯利亚平原和巴西亚马孙平原人口都很稀少.其影响因素主要是(

)

A. 气候

B. 地形

C. 交通

D. 资源

考点 : 世界上的国家和地区概况.

�

分析: 世界人口分布很不均衡.有些地方稠密,有些地方稀疏.人口的分布受自然和社会

条件的影响.世界人口最稠密的四个地区是:亚洲的东部和南部、欧洲的西部、北美洲和南

美洲的东部等;世界人口稀少的地区是气候严寒的高纬度地区、过于湿热的热带雨林区、地

势高峻的高原山区和气候干旱的沙漠地区.

解答: 解:亚马孙平原属于热带雨林气候,气候湿热,人口稀疏,西西伯利亚平原位于俄

罗斯,纬度高,气候寒冷,人口稀疏.

故选:A.

点评: 此题考查的是世界人口的分布特点,结合教材熟练记忆.

5.我国气候类型复杂多样,下列气候类型中,在我国没有分布的是(

)

A. 温带海洋性气候 B. 热带季风气候

C. 温带大陆性气候 D. 亚热带季风气候

考点: 气候复杂多样和主要气候类型.

分析: 复杂多样的气候条件,有利于多种生物的繁殖生长,使我国的动植物资源比较丰富;

也有利于开展多种经营,使我国农、林、牧、渔各业综合发展;还有利于社会生活的丰富多

彩,使我国地域文化的发展各具特色.

解答: 解:我国是世界上气候类型最多的国家之一.我国东半部有大范围的季风气候,自

南而北有热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候.西北地区大多为温带大陆性气

候.青藏高 原区是独特的高原气候.西部高山地区则表现出明显的垂直气候特征.

故选:A.

点评: 考查我国气候类型的分布,要理解记忆.

6.我国既是一个陆地大国,也是海洋大国.下列有关我国濒临的海洋,叙述正确的是(

)

A. 东海和琼州海峡属于我国的内海

B. 台湾岛东海岸濒临印度洋

C. 香港、澳门濒临南海

D. 黄河东流注入黄海

考点: 我国的邻国和濒临的海洋.

�

分析: 我国既有辽阔的陆上国土,又有广袤的海洋国土,我国从北到南所濒临的海洋依次

是:渤海、黄海、东 海、南海.

解答: 解:渤海和琼州海峡属于我国的内海,故 A 错误;

台湾岛东海岸濒临太平洋,故 B 错误;

香港、澳门濒临南海,故 C 正确;

黄河自西向东流注入渤海,故 D 错误.

故选:C.

点评: 本题主要考查我国濒临的海洋,学生应结合地图进行识记.

7.黄河、长江是我国重要的大河.有关两河流水文特征的叙述,正确的是(

)

A. 长江的结冰期较短,含沙量较小

B. 黄河进入汛期较早,汛期较短

C. 黄河流量小且流量的季节变化也小

D. 长江下游江阔水深,航运价值高

考点: 内外流河的水文特征对比.

分析: 以秦岭﹣淮河为界,以南地区的河流流经湿润地区,水量丰富,汛期长,含沙量少,

冬季河流不结冰.以北地区的河流流经半湿润或半干旱地区,水量不大,汛期较短,且冬季

河流有结冰现象.辽河、海河、黄河等河流的上、中游地区水土流失严重,河水的含沙量很

大.

解答: 解:A、以秦岭﹣淮河为界,以南地区的河流流经湿润地区,水量丰富,汛期长,

含沙量少,冬季河流不结冰.所以长江无结冰现象.故 A 不符合题意;

B、我国外流河的水文特征深受季风气候的影响.随着雨带由南向北推移,河流水量骤增,

水位上涨,形成汛期.南方的河流先进入汛期,且汛期长.所以黄河进入汛期较晚,汛期较

短.故 B 不符合题意;

C、黄河位于东部季风区,水位的流量变化和季节变化大.故 C 不符合题意;

D、长江从湖口到入海口为下游.这一江段流程超过 840 千米,落差不足 20 米,水流平稳,

江面开阔,不少河段江面宽度超过 10 千米,航运价值高.故 D 符合题意.

故选:D.

点评: 河流的水文特征可以从河流的水位、流量、含沙量、有无结冰期等方面来分析.

�

二、综合题:共 16 分。

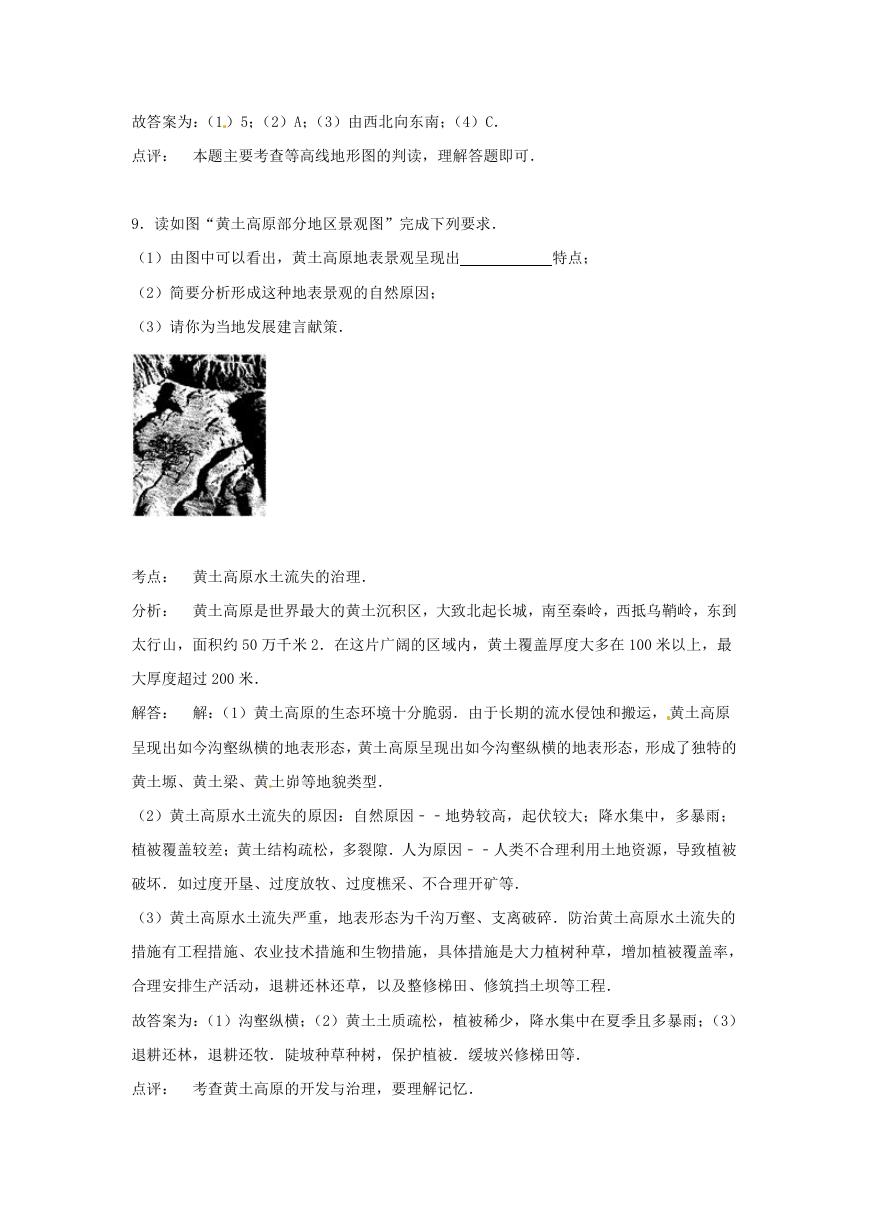

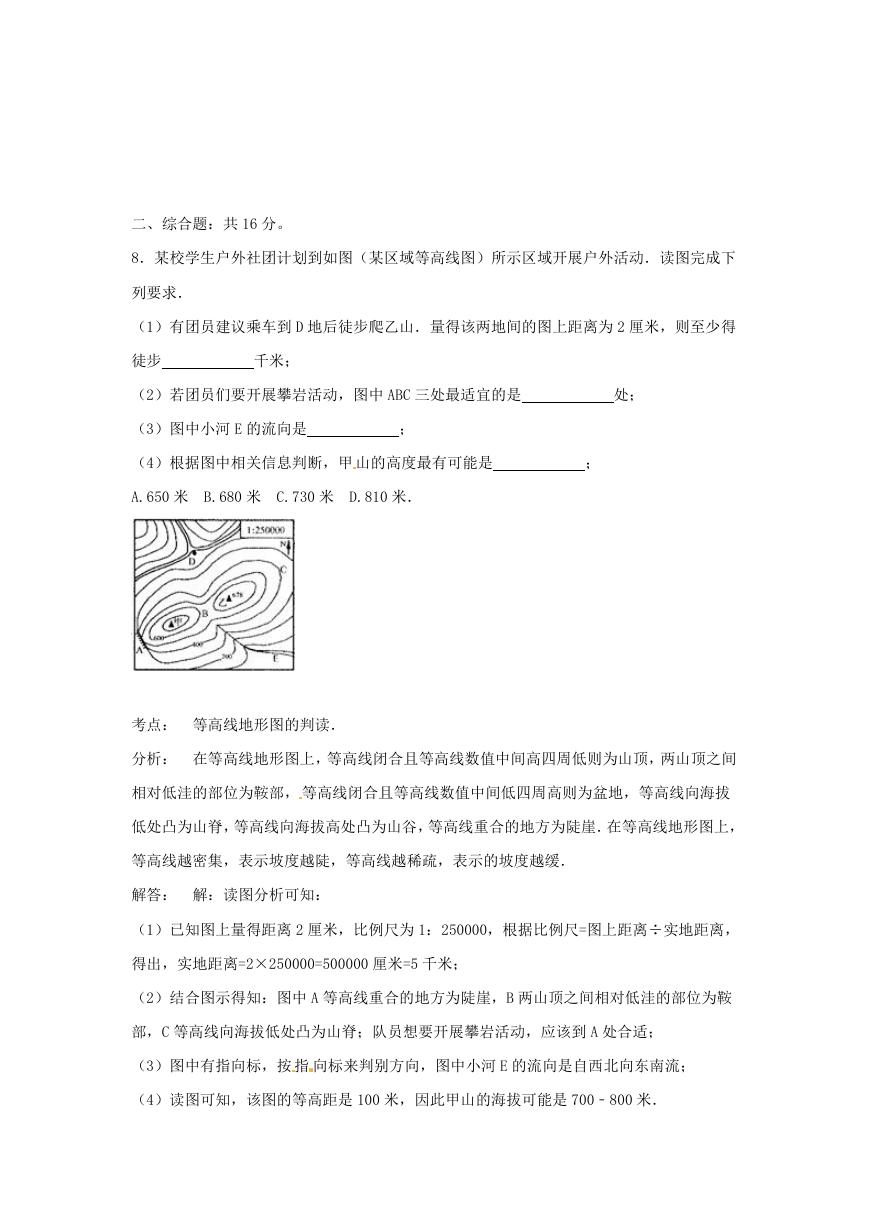

8.某校学生户外社团计划到如图(某区域等高线图)所示区域开展户外活动.读图完成下

列要求.

(1)有团员建议乘车到 D 地后徒步爬乙山.量得该两地间的图上距离为 2 厘米,则至少得

徒步

千米;

(2)若团员们要开展攀岩活动,图中 ABC 三处最适宜的是

处;

(3)图中小河 E 的流向是

;

(4)根据图中相关信息判断,甲 山的高度最有可能是

;

A.650 米 B.680 米 C.730 米 D.810 米.

考点: 等高线地形图的判读.

分析: 在等高线地形图上,等高线闭合且等高线数值中间高四周低则为山顶,两山顶之间

相对低洼的部位为鞍部, 等高线闭合且等高线数值中间低四周高则为盆地,等高线向海拔

低处凸为山脊,等高线向海拔高处凸为山谷,等高线重合的地方为陡崖.在等高线地形图上,

等高线越密集,表示坡度越陡,等高线越稀疏,表示的坡度越缓.

解答: 解:读图分析可知:

(1)已知图上量得距离 2 厘米,比例尺为 1:250000,根据比例尺=图上距离÷实地距离,

得出,实地距离=2×250000=500000 厘米=5 千米;

(2)结合图示得知:图中 A 等高线重合的地方为陡崖,B 两山顶之间相对低洼的部位为鞍

部,C 等高线向海拔低处凸为山脊;队员想要开展攀岩活动,应该到 A 处合适;

(3)图中有指向标,按 指 向标来判别方向,图中小河 E 的流向是自西北向东南流;

(4)读图可知,该图的等高距是 100 米,因此甲山的海拔可能是 700﹣800 米.

�

故答案为:(1 )5;(2)A;(3)由西北向东南;(4)C.

点评: 本题主要考查等高线地形图的判读,理解答题即可.

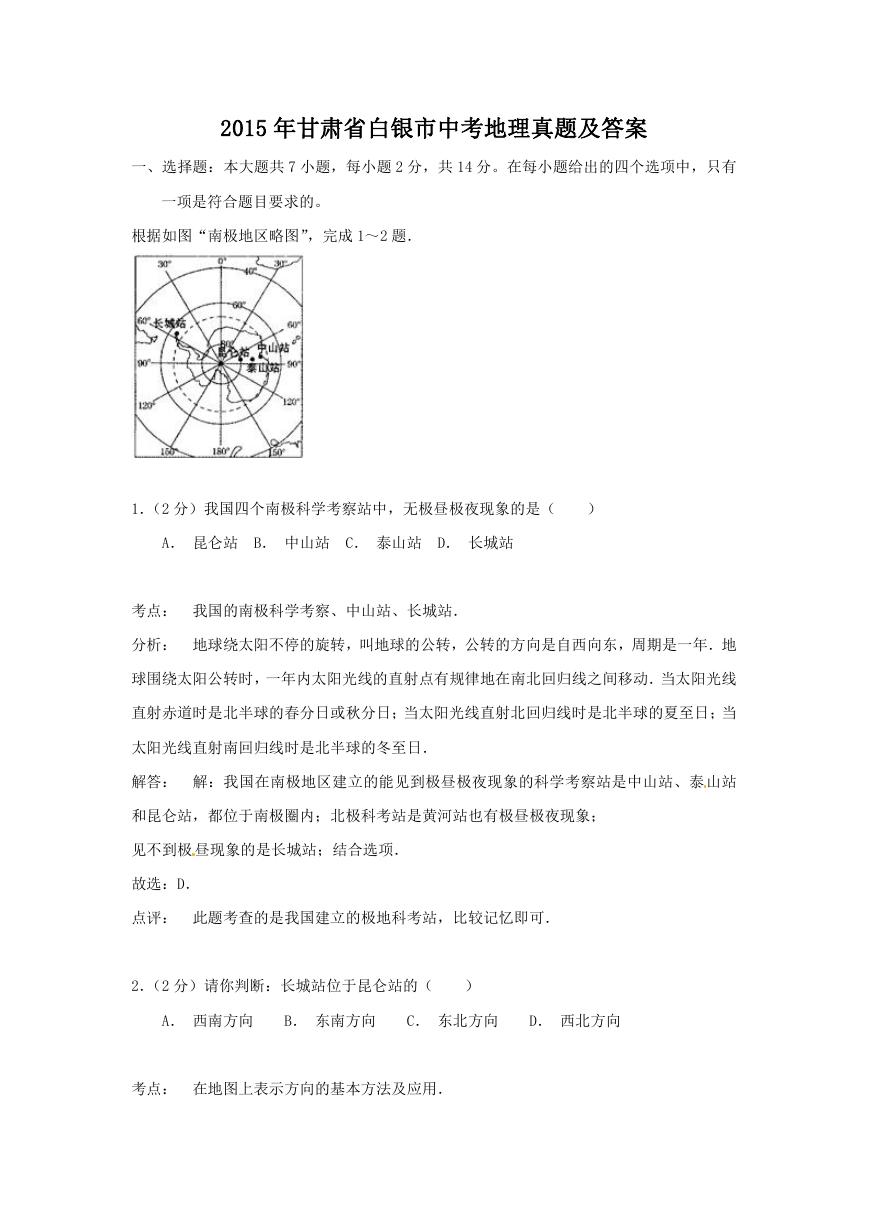

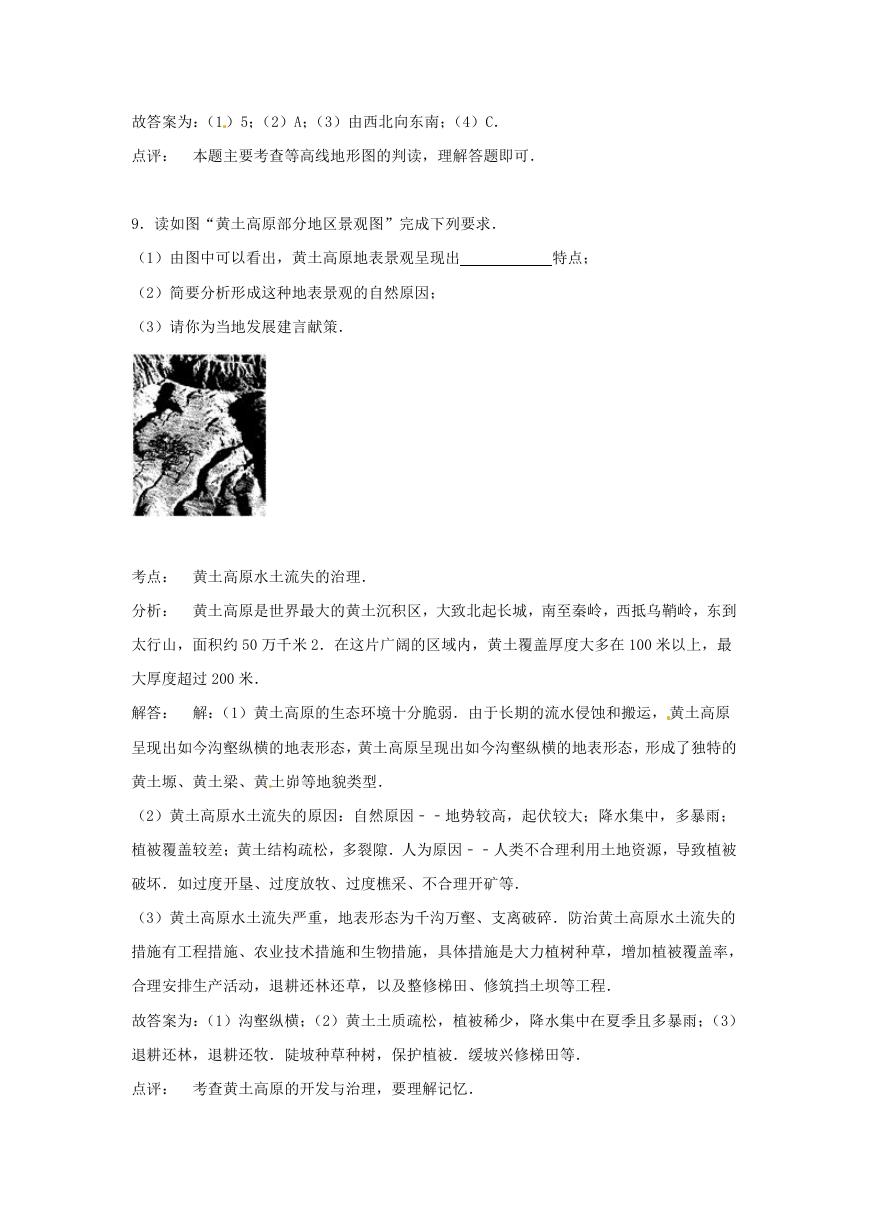

9.读如图“黄土高原部分地区景观图”完成下列要求.

(1)由图中可以看出,黄土高原地表景观呈现出

特点;

(2)简要分析形成这种地表景观的自然原因;

(3)请你为当地发展建言献策.

考点: 黄土高原水土流失的治理.

分析: 黄土高原是世界最大的黄土沉积区,大致北起长城,南至秦岭,西抵乌鞘岭,东到

太行山,面积约 50 万千米 2.在这片广阔的区域内,黄土覆盖厚度大多在 100 米以上,最

大厚度超过 200 米.

解答: 解:(1)黄土高原的生态环境十分脆弱.由于长期的流水侵蚀和搬运, 黄土高原

呈现出如今沟壑纵横的地表形态,黄土高原呈现出如今沟壑纵横的地表形态,形成了独特的

黄土塬、黄土梁、黄土峁等地貌类型.

(2)黄土高原水土流失的原因:自然原因﹣﹣地势较高,起伏较大;降水集中,多暴雨;

植被覆盖较差;黄土结构疏松,多裂隙.人为原因﹣﹣人类不合理利用土地资源,导致植被

破坏.如过度开垦、过度放牧、过度樵采、不合理开矿等.

(3)黄土高原水土流失严重,地表形态为千沟万壑、支离破碎.防治黄土高原水土流失的

措施有工程措施、农业技术措施和生物措施,具体措施是大力植树种草,增加植被覆盖率,

合理安排生产活动,退耕还林还草,以及整修梯田、修筑挡土坝等工程.

故答案为:(1)沟壑纵横;(2)黄土土质疏松,植被稀少,降水集中在夏季且多暴雨;(3)

退耕还林,退耕还牧.陡坡种草种树,保护植被.缓坡兴修梯田等.

点评: 考查黄土高原的开发与治理,要理解记忆.

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc