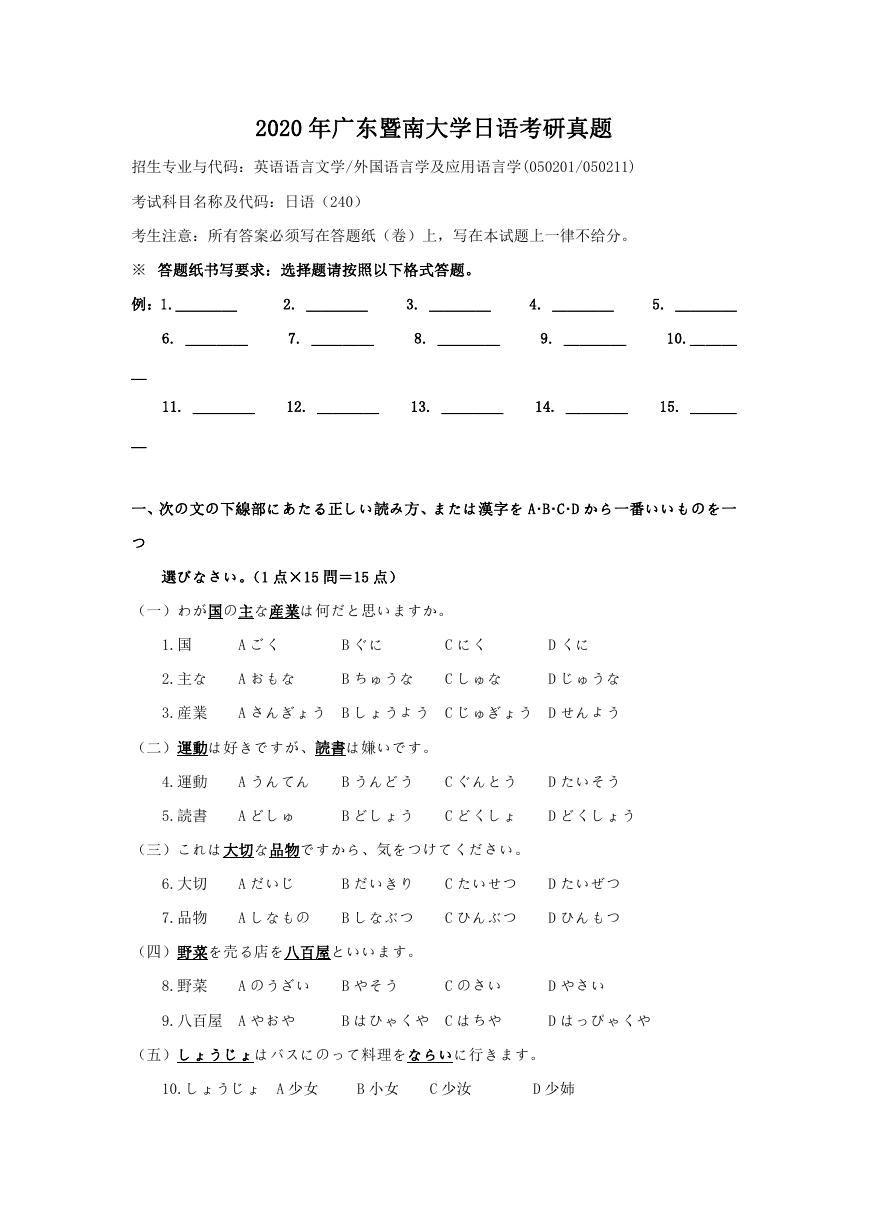

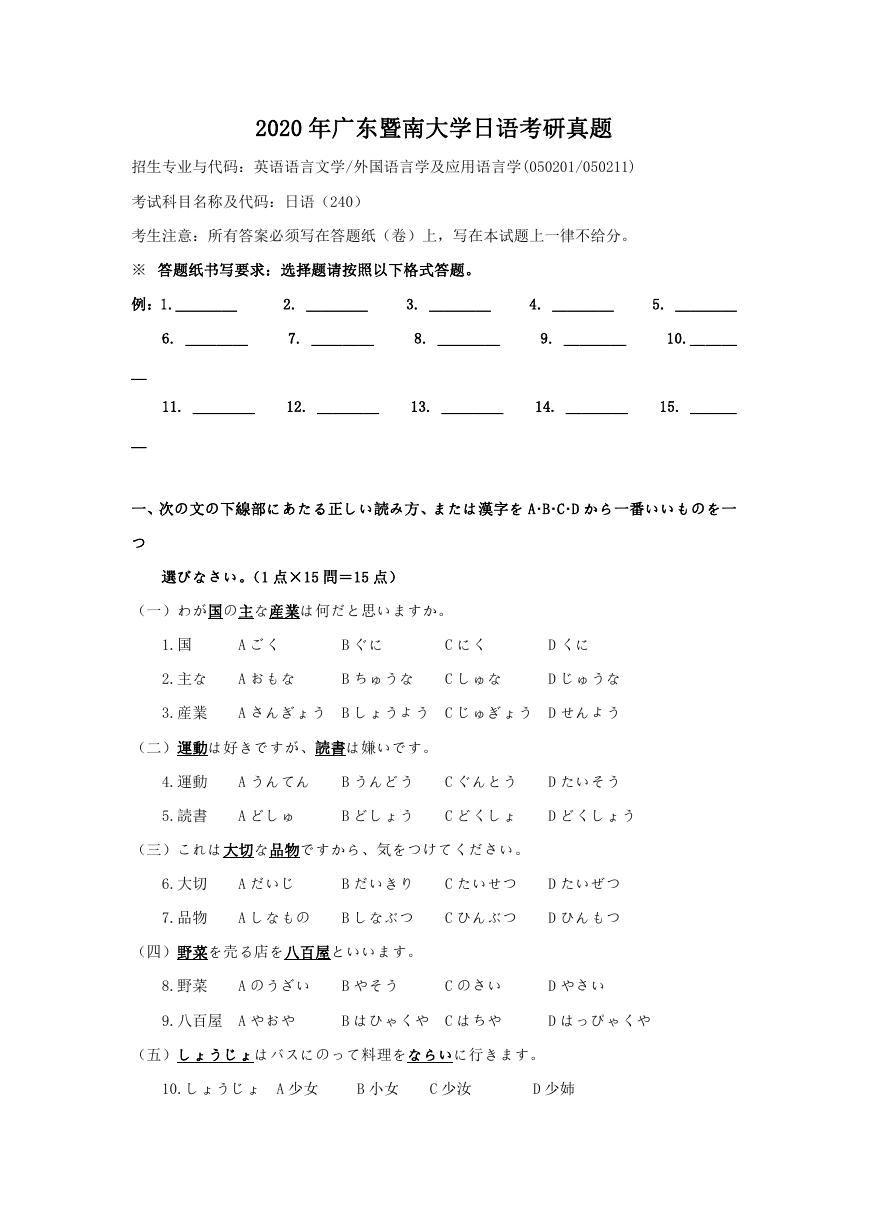

2020 年广东暨南大学日语考研真题

招生专业与代码:英语语言文学/外国语言学及应用语言学(050201/050211)

考试科目名称及代码:日语(240)

考生注意:所有答案必须写在答题纸(卷)上,写在本试题上一律不给分。

※ 答题纸书写要求:选择题请按照以下格式答题。

例:1.____

2. ____

3. ____

4. ____

5. ____

6. ____

7. ____

8. ____

9. ____

10.___

_

_

11. ____

12. ____

13. ____

14. ____

15. ___

一、次の文の下線部にあたる正しい読み方、または漢字を A・B・C・D から一番いいものを一

つ

選びなさい。(1 点×15 問=15 点)

(一)わが国の主な産業は何だと思いますか。

1.国

A ごく

B ぐに

C にく

D くに

2.主な

A おもな

B ちゅうな

C しゅな

D じゅうな

3.産業

A さんぎょう B しょうよう C じゅぎょう D せんよう

(二)運動は好きですが、読書は嫌いです。

4.運動

A うんてん

B うんどう

C ぐんとう

D たいそう

5.読書

A どしゅ

B どしょう

C どくしょ

D どくしょう

(三)これは大切な品物ですから、気をつけてください。

6.大切

A だいじ

B だいきり

C たいせつ

D たいぜつ

7.品物

A しなもの

B しなぶつ

C ひんぶつ

D ひんもつ

(四)野菜を売る店を八百屋といいます。

8.野菜

A のうざい

B やそう

C のさい

D やさい

9.八百屋 A やおや

B はひゃくや C はちや

D はっぴゃくや

(五)しょうじょはバスにのって料理をならいに行きます。

10.しょうじょ A 少女

B 小女

C 少汝

D 少姉

�

11.ならい

A 学い

B 習い

C 勉い

D 問い

(六)薬を飲む時のちゅういについてせつめいしました。

12.ちゅうい

A 住院

B 注意

C 主意

13.せつめい

A 説明

B 説名

C 質明

D 注医

D 話名

(七)きひんの高い名僧のおもかげが、今でも、仰ぎ見る人の心を打ちます。

14.きひん

A 器量

B 記賓

C 気度

15.おもかげ

A 思影

B 身影

C 思掛

D 気品

D 面影

二、次の文の

に入れるのに、最もよいものを A・B・C・D から一つ選びなさい。

(1 点×15 問=15 点)

1.あなたはいま、お金を_____か。

A もってです

B もってあります

C もっています

D もってください

2.甲: 「田中さんを しって いますか。」

乙: 「ええ、_____。」

A しります

B しっています

C しりました

D います

3.けががなおったので、もう病院へ_____もいい。

A 行く

B 行った

C 行かなくて

D 行かない

4.まだ時間がありますから、ゆっくり_____。

A 食べて ください

B 食べないで ください

C 食べないで くださいませんか

D 食べたく ないです

5.わたしの ケーキを _____ください。

A 食べなくて

B 食べないで

C 食べません

D 食べない

6.甲:「あなたもりょうりを つくってください。」

乙:「ちょっとまって ください。てを_____から つくります。」

A あらう

B あらい

C あらって

D あらった

7. わたしは いしゃに_____たいです。

A なら

B なり

C なる

D なった

8.ここでは たばこを_____は いけません。

A すう

B すって

C すった

D すおう

9.私は 日本文学を 研究_____ために、大学院に 入りました。

�

A する

B し

C して

D したら

10.わたしは 弟に_____と 思って、この 本を 買いました。

A 読ませよう

B 読ませる

C 読みたい

D 読みたがる

11. 妹は 外国に_____がって います。

A 行く

B 行きた

C 行くた

D 行った

12.わたしは しょうらい 医者に なる_____です。

A ところ

B ように

C つもり

D とおり

13.これは 何_____いう 食べ物ですか。

A を

B が

C と

D も

14.わたしは まだ 一度も ひこうきに_____ことが ありません。

A のる

B のった

C のるの

D のったの

15.この大学では、ベトナム語_____東南アジアのいろいろなことばが勉強できま

す。

A とか

B しか

C ほど

D にも

三、次の各文章を読んで、後の質問に答えなさい。答えは A・B・C・D から一番いいのを一

つ選びなさい。(1 点×15 問=15 点)

「居眠り」は体によいことなのか。

( 1 )

答えはイエスでもあり、ノーでもあります。単純には断定できません。もともと昼寝は幼

児期に毎日の習慣であったのが、学齢期になると許されなくなったものです。①これは、

学校や一般社会が決まった時間表を持っていて、昼寝をやめさせてしまうからです。多く

の国では、自宅での昼寝はともかく、学校や職場での昼寝や居眠りはよくないことだとす

る考えが支配的に見えます。公共の場での仮眠は、わずかに乗り物とか公園とか映画館の

ようなところでしか容認されていないようです。

人間の眠気を時刻を追って記録すると、夜間の睡眠に向けて増大するばかりでなく、正

午をすぎたところにも小さなピークが出現します。このピークを単なる気のゆるみと見る

か、休息の必要性の現れとして社会が容認するかどうかで、成人の睡眠パターンに昼寝が

組み込まれるかどうかが決まってきます。人間の眠りは、生理的欲求よりも文化的拘束面

�

のほうが優先するのです。しかし一方では、多くの国で、昼寝の眠気に逆らって、②能率

の低下にとどまらず、判断の誤りや交通事故などがこの時間帯に多発しています。

もちろん、主睡眠期の夜間に無理して働いている場合には、さらに深刻な問題が発生し

ていることはよく知られているとおりです。これらの現象は、われわれが自然の原理を軽

視した「つけ」ということになるのでしょう。そんなわけで、無理して起き続けるより、

すこしだけ昼寝して脳を休息させるのは理にかなったことです。ただし、昼寝によって生

物時計の針が狂わないように、また、夜間の主睡眠の内容に大きな変化を与えないように、

むやみ

に長く寝ないよう気をつける必要があります。

問 1.下線①「これ」とあるが、何を指しているか。

A 居眠りは体によいかどうか単純に断定できないこと

B 昼寝が毎日の習慣であったこと

C 昼寝がある年齢を境にできなくなること

D 自宅での昼寝

問 2.多くの国では、仮眠の認められない公共の場は次のどこか。

A 自宅

B 映画館

C 地下鉄

D 職場

問 3.下線②「能率の低下にとどまらず、判断の誤りや交通事故などがこの時間帯に多発

しています」とあるが、その理由としては、次のどれが最も適当か。

A 昼過ぎの眠気にかかわらず、仕事をするから。

B この時間滞に交通の量が最も多いから。

C 人間の眠りは、生理的欲求よりも文化的拘束の面が優先するから。

D 運転する人は頭が悪いから。

問 4.下線②「能率の低下にとどまらず、判断の誤りや交通事故などがこの時間帯に多発

しています」の「この時間帯」はいつか。

A 夜間

B 仕事をしている時

C 昼過ぎ

D 正午

問 5.この文章で筆者が最も言いたいのはどのようなことか。

A 昼寝や居眠りが体によいかどうかは、単純に断定できない。

�

B 学校や職場での昼寝や居眠りはよくないことだ。

C 昼寝や居眠りをするのは時間の無駄になるからやめたほうがいい。

D 昼寝や居眠りを睡眠パターンに組み入れるのは、自然なことだ。

おじさんの中学生のときはどうだったろう。

( 2 )

いたずら好きのAと仲良しだったときがある。野球のうまいBや、頭のいいCや、家が

貧しいけれど、まじめなDと仲良しだったときもある。でも、クラスが変わるたびに友達

が変わって行き、①中学の三年間を通じて一人の友達と深くつきあうことはなかった。

Dとは夏休みに一緒にアルバイトをやったりして「親友」みたいだったのに、いつの間に

かつきあわなくなっている。

②これは、だれでもそうじゃないかと思うんだ。友達は変わってゆく。その場かぎりの

つきあいといえばいえなくはないけど、自分が求めているものがかわってゆくから、③相

手を自然に変えてゆくのだと思う。

おじさんの場合、いたずら好きのAと仲良しだったときは、おじさんもいたずらがした

かった。いたずらをして気持ちがスカッとすることを求めていた。でも、いたずらでは本

当に気持ちがスカッとしないことにやがて気づいて、Aとつきあわなくなった。BやCや

Dについても、そのときどきにおじさんが求めていたものを、彼らがあたえてくれたんだ

ね。意識したわけじゃないけど、そのときの自分の益になる相手を求めて、つきあう相手

がおのずと変わっていったのだと思う。だからといって、④こうした相手を「友達」と呼

べないかというと、そうではないんだね。

利己的のようだけど、「友達」というのは自分に「益」になる相手のことなんだ。その

相手とつきあうことで自分が「得」をする。しかし、その「益」なり「得」なりの中身が

問題なんだね。

たった一度しか会わなくても、その影響が人生にすばらしく作用すれば、⑤これは立派

な「友達」だ。実際には会わなくたって、たとえばその人のことをテレビで観たり本で読

んだりしただけで、すばらしい影響を受けたら、これは「友達」なんだね。もっとも実際

に会わなければ、厳密には「友達」とはいえないけれど、生きるうえで心に影響を受ける

相手とはそう何人も出会えるものではないことも、おじさんの経験からいえる。

しかし、⑥ 君 自身がそれを求める心構えでいなかったら、中学生のときはおろか、

�

一生「友達」には出会えないだろう。

問 6.「①中学の三年間を通じて一人の友達と深くつきあうことはなかった」とあるが、

それはなぜか。

A 野球がきらいだったから。

B 夏休みにアルバイトをしたから。

C よくけんかをしたから。

D 求めるものが変わったから。

問 7.「②これは」なにを指しているか。

A 夏休みにアルバイトをすること

B いたずらが好きなこと

C 友達が変わること

D 友達が多いこと

問 8.誰が「③相手を自然に変えてゆく」のか。

A だれか

B だれでも

C 友達

D 親友

問 9. 「④こうした相手」とは、この場合どんな相手のことか。

A いつも自分の利益になる相手

B 中学時代に自分の利益になる相手

C そのときどきに自分の利益になる相手 D 大人になってからも自分の利益になる

相手

問 10.「⑤これは立派な‘友達’だ」とあるが、この場合どんな意味か。

A 友達がなったほうがよい

B 友達になればよい

C 友達といってもよい

D 友達とならなくてもよい

問 11.「⑥君」とは誰のことと考えられるか。

A 中学生たち

C 筆者の昔の友達

B 中学生の親たち

D おじさんの友達だったA

問 12.この文章に出てくる「おじさん」とはだれのことか。

A 筆者自身

C 中年の男性

B 筆者のおじ

D 友達のおじ

問 13. 結論として筆者はどんな「友達」を求めるべきだと言っているか。

A その場かぎりの友達

B 長くつきあっていける友達

C 経済的に助けてくれる友達

D 人生に影響をあたえてくれる友達

�

( 3 )

東洋と西洋では、いろいろな考え方や習慣が今でも異なるが、音楽の聴き方の最大の違

いは、西洋では音楽を聴く場所が伝統的に建物の中であり、日本では外が多かったことで

はないか。石造りの教会の中や宮殿の広間、そしてコンサートホールへと発展していった

ヨーロッパの音楽は、常に四方を壁で囲まれた、いわば箱の中で、その共鳴を伴って響い

ていた。①( ア )、日本では、山を借景にした庭園に舞台を造ったり、家の中で演奏

する場合にも、廊下の扉はすべて開け放たれ、音楽は周囲の空気の中に散っていった。②

( イ )、西洋では、自然の音をシャットアウトした場所を音楽のために造ったのに対

し、日本では、わざわざ音楽をするために自然の中に出て行ったり、自然の音が入ってく

るように座敷と庭の境界を取り除いたりしていたのだ。

問 14.①( ア )と②( イ )に入る最も適当な言葉は次のどれか。

A だから、しかし

B そこへ、いわゆる

C ところが、つまり

D そして、そのうえ

問 15.この文章の主旨に合わないものは次のどれか。

A 日本は、昔、庭園などで音楽を聞くしかなかった。

B 日本人は、西洋人と違って、自然の音も大切にしている。

C 音楽の聞き方に関しては、日本は西洋の国々とかなり違っている。

D 西洋では、音楽を聞く場所を造るために、自然の音を締め出す工夫をしていた。

四、次の文を中国語に訳しなさい。(4 点×5 問=20 点)

1.「人は大河の一滴」

それは小さな一滴の水の粒に過ぎないが、大きな水の流れをかたちづくる一滴であり、

永遠の時間に向かって動いてゆくリズムの一部なのだと、川の水を眺めながら私にはごく

自然にそう感じられるのだった。

2.孔子や、鴨長明や、そのほかのいろいろな人が川の流れに託してさまざまの感想を語っ

ている。それらの先人の言葉のようにかたちのとどのった思索にはほど遠いが、私にも体

の奥で血管の動脈のようにズキンズキンと響いてくる感覚がたしかにあるのだ。

3.人の死を「海への帰還」という物語として思い描く。そして、さらに「空への帰還」を

�

想像し、ふたたび「地上への帰還」を空想する。

4.私たちはそれぞれの一生という水滴の旅を終えて、やがては海に還る。母たる海に抱か

れてすべての他の水滴と溶けあい、やがて光と熱に包まれて蒸発し、空へのぼってゆく。

そしてふたたび地上へ···

5.私たちの生は大河の流れの一滴に過ぎない、しかし、無数のほかの一滴たちとともに大

きな流れをなして、確実に海へとくだってゆく。子供の絵のような幼い比喩だが、私には

それがたしかに目に見えるような気がするのである。

五、次の文を日本語に訳しなさい。(4 点×5 問=20 点)

1.自从每天早晨做运动以来,身体变健壮了,也不得感冒了。

2.小李说喜欢酒的人酒量大。但是,我认为未必是那样。

3.听说大家听到那个好消息后都高兴得不得了。

4.一定要我收下,我也就不客气地收下了。

5.以前,西瓜是不到夏天就吃不到的。冬天的西瓜因为少见,即使贵些也有人买。

六、次のテーマから一つ選んで、450 字程度の文を書きなさい。(15 点×1 問=15 点)

1.私とわが祖国

2.人生いろいろ

注意: ①普通体(簡体)で書くこと。

②漢字を使うべきところは漢字を使うこと。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc