5

10

15

20

25

30

35

40

中国科技论文在线

http://www.paper.edu.cn

基于结构方程模型的高校科研团队隐性知

识共享绩效研究#

于娱1,施琴芬2**

(1. 河海大学商学院,南京 211100;

2. 南京邮电大学科技处,南京 210046)

摘要:以高校科研团队为研究对象,构建了高校科研团部内部隐性知识共享绩效的影响因素

模型,对江苏省 8 所高校 243 名高校教师进行问卷调查,根据调查数据对问卷进行信度分析

和效度分析,通过因子分析将隐性知识转移动机分为生活动机和社会动机,然后分析团队成

员的人口特征对隐性知识共享相关指标的差异性,并运用结构方程模型对高校科研团队隐性

知识共享绩效影响因素进行路径分析,研究结果表明,团队成员人格对成员隐性知识共享动

机有显著影响,团队目标只对隐性知识共享生活动机有显著影响,并均通过隐性知识共享生

活动机作为中介对知识共享绩效产生影响。隐性知识特性、成员隐性知识共享能力、团队隐

性知识共享环境和团队成员间信息对称性皆对高校科研团队隐性知识共享绩效有显著影响。

关键词:高校科研团队;隐性知识;知识共享;结构方程模型

中图分类号:C936

Analyzing Tacit Knowledge Sharing Performance in

University Research Team Using Structure Equation Model

YU Yu1, SHI Qinfen2

(1. Business School, HoHai University, NanJing 211100;

2. S&T Office, Nanjing University of Posts and Telecomminications, NanJing 210046)

Abstract: This article establishes the influential factors structure of performance of inner tacit

knowledge sharing in university research team relative to the evaluation of university research

team. Based on the questionnaire survey of 243 university teachers from 8 universities in Jiangsu

Province, reliability and validity of those questionnaires are analyzed in terms of research statistics.

By means of factor analysis, transfer motivation of tacit knowledge is divided into life motivation

and social motivation, then analyzing the diversity of population characteristics to dependant

index of tacit knowledge sharing combining with the application of Structure Equation Model

(SEM) to develop a path analysis of tacit knowledge sharing performance influential factors in

university research team. It is shown that human dignity of team members has significant

influence on the motivation of tacit knowledge sharing. The team goals only have remarkable

effect on the life motivation of tacit knowledge sharing. The intermediary to exert an influence on

knowledge sharing performance is via life motivation. It is also shown that tacit knowledge

sharing performance in university research team is notably influenced by characteristics of tacit

knowledge, member ability and group environment of tacit knowledge sharing, and information

symmetry through members.

Keywords: University Research Team; Tacit Knowledge; Knowledge Sharing; Structure Equation

Model (SEM)

0 引言

高校作为培养高层次创新人才的重要基地,基础研究和高技术领域原始创新的主力军之

一,是解决国民经济重大科技问题、实现技术转移、成果转化的生力军,而科研团队是以科

学技术研究与开发为内容由为数不多的技能互补、愿意为共同的科研目的、科研目标和工作

基金项目:高等学校博士学科点专项科研基金博导类资助课题(20113223110007)

作者简介:于娱,(1989-),男,博士研究生,主要研究方向:知识管理。

通信联系人:施琴芬,(1963-),女,研究员,博士生导师,主要研究方向:知识管理。E-mail: shiqf@njupt.edu.cn

- 1 -

�

45

50

55

60

65

70

75

80

中国科技论文在线

http://www.paper.edu.cn

方法而相互承担责任的科研人员组成的群体[1]。在高校,通过组建科研团队可以起到培养学

科带头人、整合科研方向、培育特色学科、促进学科交叉、解决重大科学问题和催生重大科

研成果等作用[2]。高校科研团队作为国家创新体系中知识传播与创新的主要场所,知识活动

始终贯穿于其全部的活动流程。对于高校科研团队而言,作为一个以研究为目的的学术组织

形式,隐性知识的共享对于团队任务的完成具有举足轻重的作用[3]。

鉴于此,本研究拟通过对相关研究的总结分析,构建高校科研团队间隐性知识共享绩效

影响因素的研究框架,并通过数据采集进行实证分析,探讨各因素对隐性知识共享绩效的影

响程度,并提出相应的研究启示,以促进高校科研团队中的隐性知识共享提供理论建议,将

有利于推动优秀的创新群体建设,形成优秀人才的团队效应和当量效应,为进一步发挥高等

学校创新平台的投资效益,提升高等学校科技队伍的创新能力和竞争实力,推动高水平大学

和重点学科建设奠定基础。

1 文献回顾及研究假设

关于高校团队知识共享已引起相关学者的关注。冯博等(2007)对大学科研团队成员在

团队中所处的网络位置与其知识共享行为的关系进行研究[4]。杨钢等(2009)运用系统动力

学对高校团队内知识转移的因果关系进行仿真分析[5]。陈春玲(2009)知识嵌入性视角阐述

了高校科研团队知识嵌入性及其对知识转移的影响[6]。李志宏等(2010)基于计划行为理论,

从个体特征(需要满足度、利他主义、荣誉感)、内部机制(人际信任、团队凝聚力、授权

式领导)、支撑性框架(自我效能、资源充足度)三个方面对高校创新型科研团队隐性知识

共享意愿进行研究[7]。原长弘等(2010)从激励作用机理方面集中探讨了不同互依性下最优

激励机制对高校科研团队知识共享的影响[8]。刘慧敏等(2007)分析了我国高校虚拟科研团

队中不同类型的信任和冲突及其对于知识共享的影响效果[3]。

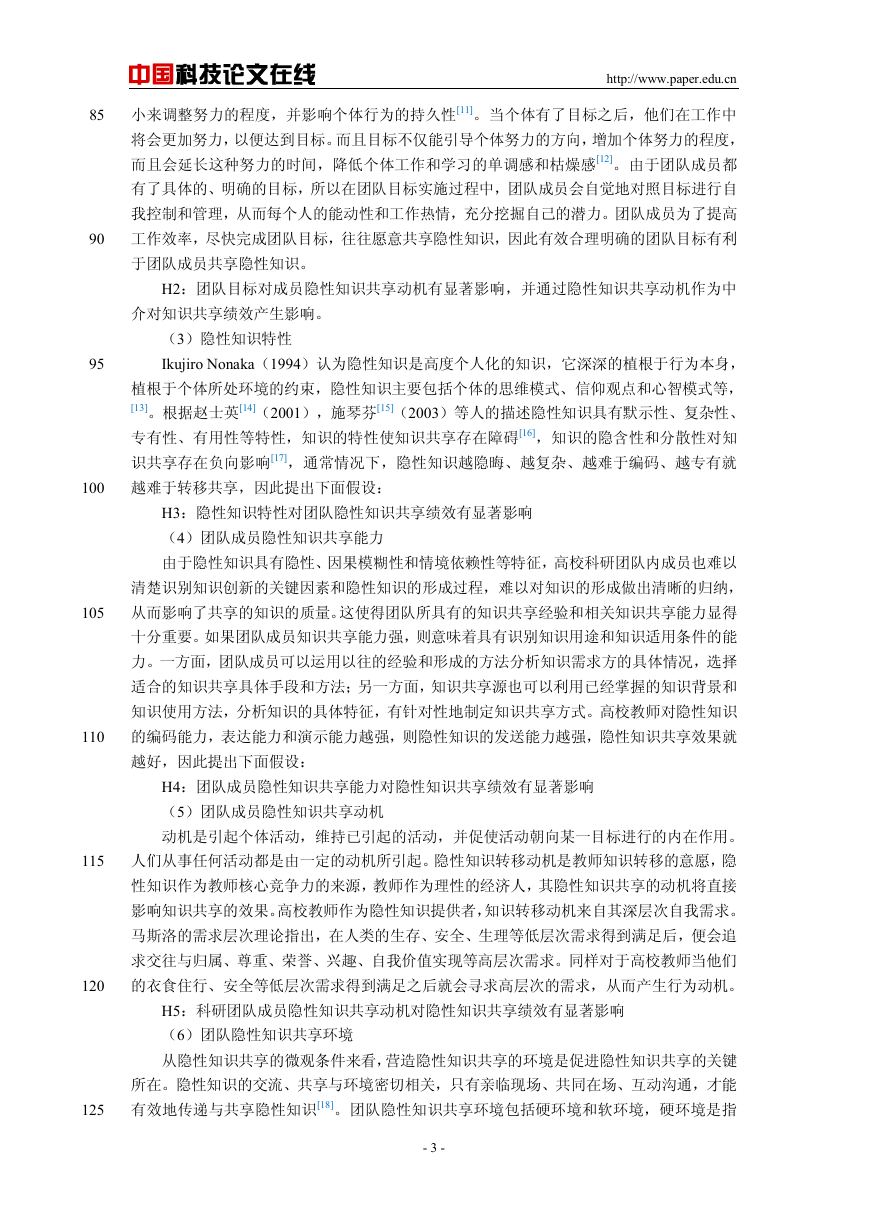

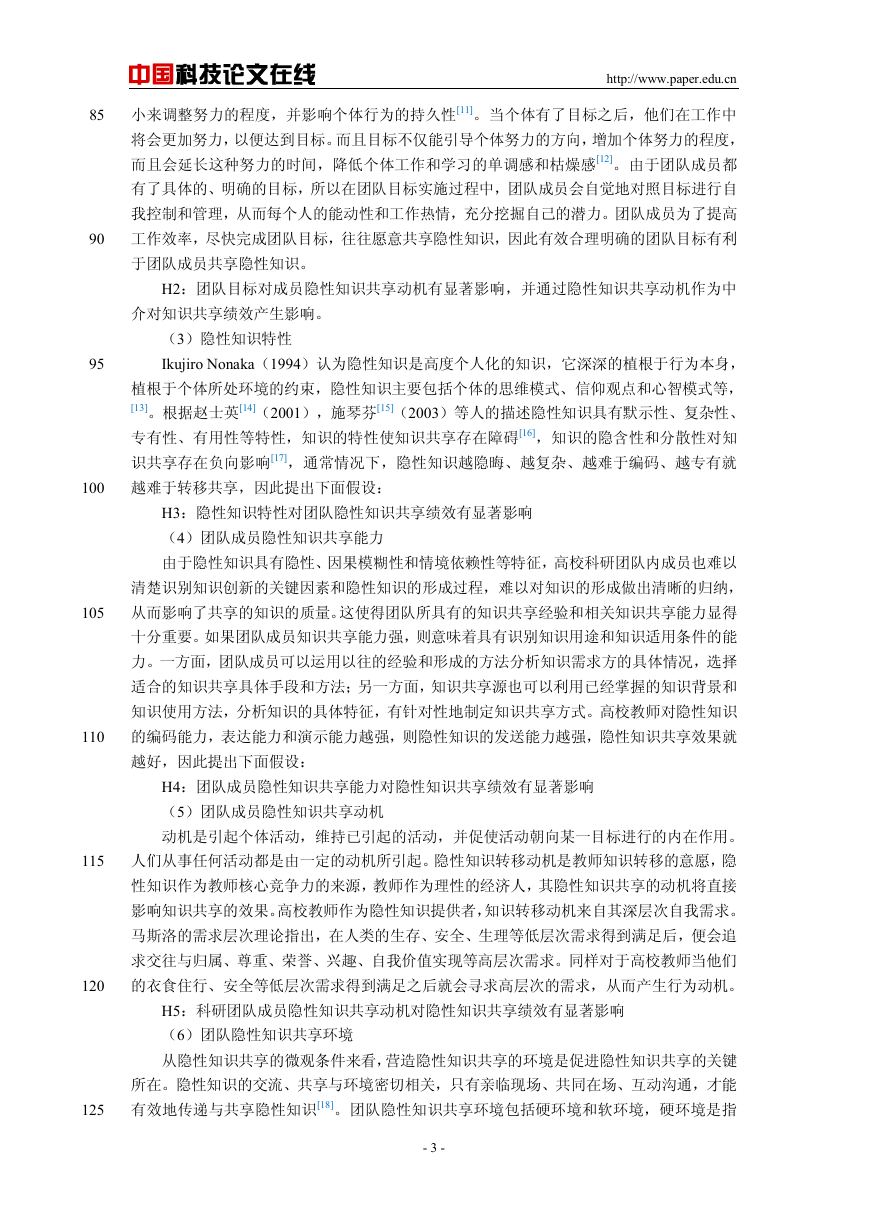

本研究在以上理论模型和文献综述的基础上,构建了一个用于实证的团队内隐性知识共

享绩效影响因素模型,并把研究范围界定在高校科研团队中教师间的隐性知识共享,见图 1。

下面将对隐性知识共享绩效影响模型中有关变量间的关系和相应假设做出详细解释。

(1)团队成员人格

人格是先天的生物遗传因素和后天的社会影响、社会实践活动相互作用与融合的产物,

而由于个人的遗传和实践活动的不同以及主观努力的倾向不同,造就了团队成员人格互不相

同。人格是影响个体行为的心理特征,是个体的所有反应方式以及与他人交往的方式总和[9]。

Kwong 和 Cheung(2003)对中国管理人员研究发现,与个体相关的一些人格特质如责任道

德观、对集体的忠诚感对关系绩效中的工作奉献维度具有良好预测性。研究也表明,人格特

质与工作绩效之间不是直接作用关系,有其他因素进行中介或者缓冲调节[10]。同样高校科

研团队中成员的不同人格必然对其隐性知识的共享绩效产生不同的影响。

H1:团队成员人格对成员隐性知识共享动机有显著影响,并通过隐性知识共享动机作

为中介对知识共享绩效产生影响。

(2)团队目标

美国管理大师彼得·德鲁克(Peter Drucker)于 1954 年在其名著《管理实践》中最先提

出了“目标管理”的概念,其后他又提出“目标管理和自我控制”的主张。目标管理有利于把整

个团队的思想、行动统一到同一个目标、同一个理想上来,是提高工作效率、实现快速发展

的有效手段之一。Locke 在研究中发现,外来的刺激(如奖励、工作反馈、监督等)都是通

过目标来影响绩效。目标能引导个体活动指向于目标有关的行为,使人们根据目标难度的大

- 2 -

�

85

90

95

100

105

110

115

中国科技论文在线

http://www.paper.edu.cn

小来调整努力的程度,并影响个体行为的持久性[11]。当个体有了目标之后,他们在工作中

将会更加努力,以便达到目标。而且目标不仅能引导个体努力的方向,增加个体努力的程度,

而且会延长这种努力的时间,降低个体工作和学习的单调感和枯燥感[12]。由于团队成员都

有了具体的、明确的目标,所以在团队目标实施过程中,团队成员会自觉地对照目标进行自

我控制和管理,从而每个人的能动性和工作热情,充分挖掘自己的潜力。团队成员为了提高

工作效率,尽快完成团队目标,往往愿意共享隐性知识,因此有效合理明确的团队目标有利

于团队成员共享隐性知识。

H2:团队目标对成员隐性知识共享动机有显著影响,并通过隐性知识共享动机作为中

介对知识共享绩效产生影响。

(3)隐性知识特性

Ikujiro Nonaka(1994)认为隐性知识是高度个人化的知识,它深深的植根于行为本身,

植根于个体所处环境的约束,隐性知识主要包括个体的思维模式、信仰观点和心智模式等,

[13]。根据赵士英[14](2001),施琴芬[15](2003)等人的描述隐性知识具有默示性、复杂性、

专有性、有用性等特性,知识的特性使知识共享存在障碍[16],知识的隐含性和分散性对知

识共享存在负向影响[17],通常情况下,隐性知识越隐晦、越复杂、越难于编码、越专有就

越难于转移共享,因此提出下面假设:

H3:隐性知识特性对团队隐性知识共享绩效有显著影响

(4)团队成员隐性知识共享能力

由于隐性知识具有隐性、因果模糊性和情境依赖性等特征,高校科研团队内成员也难以

清楚识别知识创新的关键因素和隐性知识的形成过程,难以对知识的形成做出清晰的归纳,

从而影响了共享的知识的质量。这使得团队所具有的知识共享经验和相关知识共享能力显得

十分重要。如果团队成员知识共享能力强,则意味着具有识别知识用途和知识适用条件的能

力。一方面,团队成员可以运用以往的经验和形成的方法分析知识需求方的具体情况,选择

适合的知识共享具体手段和方法;另一方面,知识共享源也可以利用已经掌握的知识背景和

知识使用方法,分析知识的具体特征,有针对性地制定知识共享方式。高校教师对隐性知识

的编码能力,表达能力和演示能力越强,则隐性知识的发送能力越强,隐性知识共享效果就

越好,因此提出下面假设:

H4:团队成员隐性知识共享能力对隐性知识共享绩效有显著影响

(5)团队成员隐性知识共享动机

动机是引起个体活动,维持已引起的活动,并促使活动朝向某一目标进行的内在作用。

人们从事任何活动都是由一定的动机所引起。隐性知识转移动机是教师知识转移的意愿,隐

性知识作为教师核心竞争力的来源,教师作为理性的经济人,其隐性知识共享的动机将直接

影响知识共享的效果。高校教师作为隐性知识提供者,知识转移动机来自其深层次自我需求。

马斯洛的需求层次理论指出,在人类的生存、安全、生理等低层次需求得到满足后,便会追

求交往与归属、尊重、荣誉、兴趣、自我价值实现等高层次需求。同样对于高校教师当他们

的衣食住行、安全等低层次需求得到满足之后就会寻求高层次的需求,从而产生行为动机。

120

H5:科研团队成员隐性知识共享动机对隐性知识共享绩效有显著影响

(6)团队隐性知识共享环境

从隐性知识共享的微观条件来看,营造隐性知识共享的环境是促进隐性知识共享的关键

所在。隐性知识的交流、共享与环境密切相关,只有亲临现场、共同在场、互动沟通,才能

有效地传递与共享隐性知识[18]。团队隐性知识共享环境包括硬环境和软环境,硬环境是指

125

- 3 -

�

中国科技论文在线

http://www.paper.edu.cn

团队内有利于知识转移的设施及场所,包括良好的信息网络、对话场所等,软环境主要是指

团队内部知识共享的氛围等。隐性知识共享活动需要成员间相互容忍和宽容,并建立友好和

密切的合作关系。隐性知识是一定情景的产物,团队内部的隐性知识共享是嵌入在团队成员

合作的背景之中,知识共享背景环境影响知识共享的效率。高校隐性知识共享的背景环境主

要表现为科研团队的文化氛围、激励机制、共享设施等方面。因此高校教师隐性知识共享环

境与隐性知识共享绩效密切相关。

H6:隐性知识共享情境对隐性知识共享绩效有显著影响

(7)团队成员间信息对称性

高校科研团队作为一个知识型团队,其中每个成员都可能是知识源、知识的传播者或知

识的接受者,彼此之间相互共享和传播隐性知识,交织形成一个知识共享网络。掌握的经验、

技巧和诀窍不同致使隐性知识的存量有所差别形成了知识差,因此就构成了一个知识不对称

的隐性知识共享网络,使隐性知识的共享也体现出不对称性[19]。另外由于隐性知识共享网

络中每个知识主体信息不对称会在知识共享过程中产生判断决策的失误。信息不对称会导致

团队成员在知识共享过程中,知识源错误判断知识接收方对隐性知识的需求,知识接收方难

以及时准确地把握知识源的知识共享意图,因而出现知识共享目标的不协调。由于信息反馈

的滞后性,严重的信息不对称会造成知识转移过程中组织资源的浪费,知识共享效率低下。

因此,科研团队成员间的信息对称性对团队内部隐性知识共享具有重要的影响。

H7:团队成员间信息对称性对隐性知识共享绩效有显著影响

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

图 1:高校科研团队内部隐性知识共享绩效影响因素模型

Fig. 1 The Fator Modle of Tacit Knowledge Sharing Performance in University Research Team

2 研究方法

2.1 数据收集与样本特征

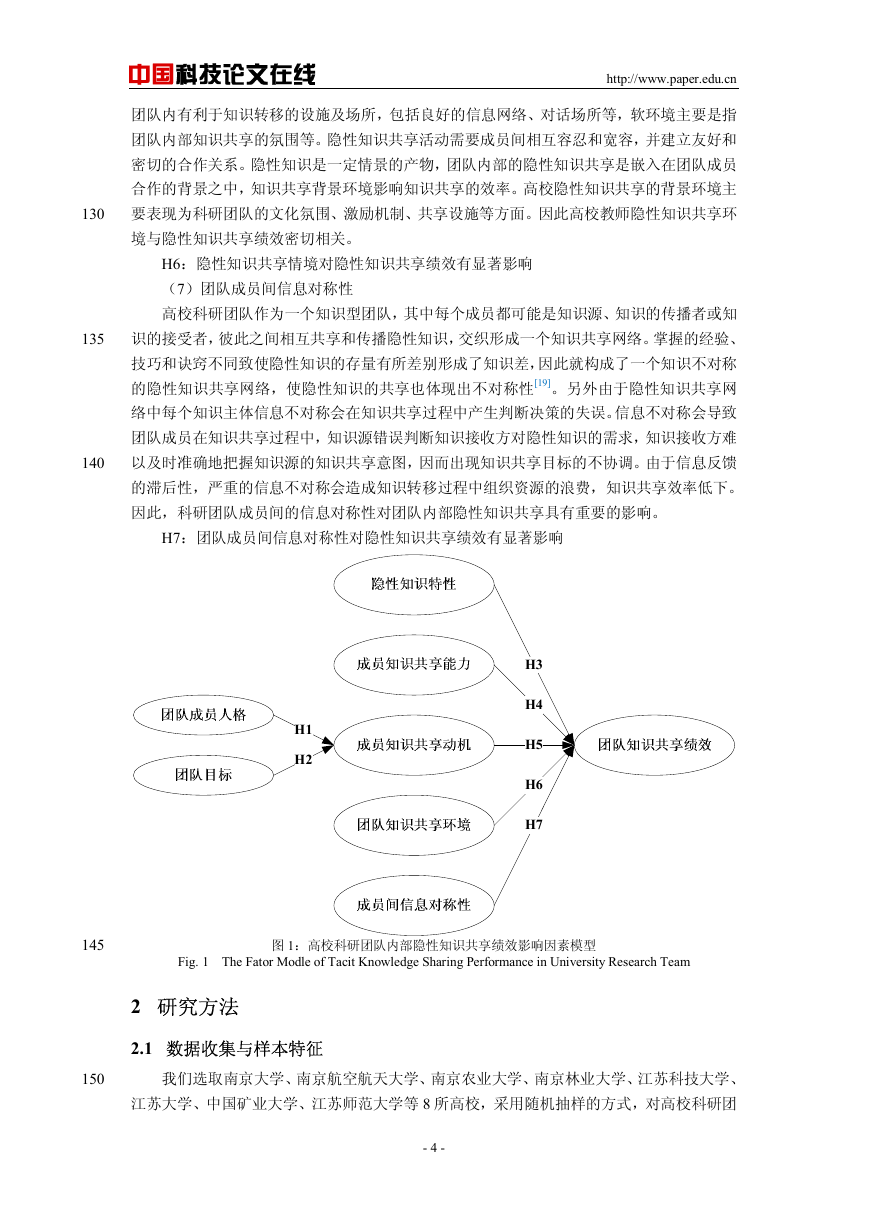

我们选取南京大学、南京航空航天大学、南京农业大学、南京林业大学、江苏科技大学、

江苏大学、中国矿业大学、江苏师范大学等 8 所高校,采用随机抽样的方式,对高校科研团

- 4 -

130

135

140

145

150

�

中国科技论文在线

http://www.paper.edu.cn

队内部隐性知识共享的现状进行了深入调查。调查问卷采用了 Likert 七分制,从 1 至 7 依次

递增,其中 1 代表“非常不同意”,7 代表“非常同意”。在正式调查前,我们首先在小范

155

围内进行了试调查,根据试调查的结果对问卷进行了适当的修正。正式调查中共发放问卷

300 份,最终回收有效问卷 243 份,有效问卷回收率 81%。本文以有效问卷为基数,调查样

本的描述统计结果见表 1。

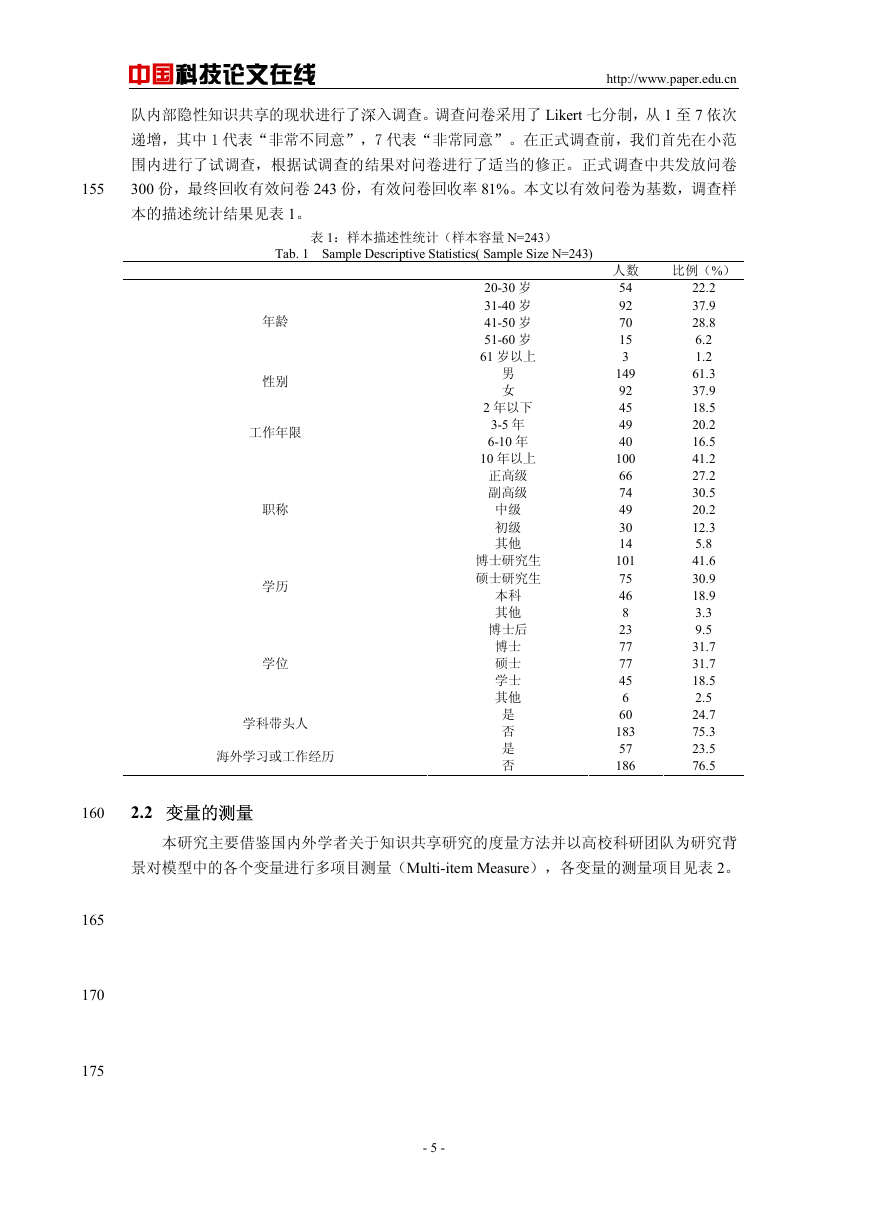

表 1:样本描述性统计(样本容量 N=243)

Tab. 1 Sample Descriptive Statistics( Sample Size N=243)

年龄

性别

工作年限

职称

学历

学位

学科带头人

海外学习或工作经历

2.2 变量的测量

160

20-30 岁

31-40 岁

41-50 岁

51-60 岁

61 岁以上

男

女

2 年以下

3-5 年

6-10 年

10 年以上

正高级

副高级

中级

初级

其他

博士研究生

硕士研究生

本科

其他

博士后

博士

硕士

学士

其他

是

否

是

否

人数

54

92

70

15

3

149

92

45

49

40

100

66

74

49

30

14

101

75

46

8

23

77

77

45

6

60

183

57

186

比例(%)

22.2

37.9

28.8

6.2

1.2

61.3

37.9

18.5

20.2

16.5

41.2

27.2

30.5

20.2

12.3

5.8

41.6

30.9

18.9

3.3

9.5

31.7

31.7

18.5

2.5

24.7

75.3

23.5

76.5

本研究主要借鉴国内外学者关于知识共享研究的度量方法并以高校科研团队为研究背

景对模型中的各个变量进行多项目测量(Multi-item Measure),各变量的测量项目见表 2。

165

170

175

- 5 -

�

中国科技论文在线

http://www.paper.edu.cn

Tab. 2 Measuring Items of Tacit Knowledge Sharing Performance in University Research Team

表 2:高校科研团队内隐性知识共享绩效测量项目

题项

编号

DJ_1 隐性知识共享给他人是为了满足生理需要

DJ_2 隐性知识共享给他人是为了满足安全需要

DJ_3 隐性知识共享给他人是为了满足交往需要

DJ_4 隐性知识共享给他人是为了满足尊重需要

DJ_5 隐性知识共享给他人是为了满足自我实现需要

TX_1 隐性知识内容的不确定性

TX_2 隐性知识动态的、即时实践条件

DC_1 对自己研究的领域及前沿问题知之甚详

DC_2 对同事的研究领域及前沿问题知之甚详

DC_3 关注同研究领域人员的研究深度和成果

DC_4 认同他人的研究路径和研究成果

HJ_1 高校现代沟通工具的置备

HJ_2 高校对个人价值的评判标准

HJ_3 高校的分配、福利等政策

HJ_4 开放合作的高校文化氛围

NL_1 团队成员的知识储备量

NL_2 团队成员的专业技术水平

NL_3 团队成员的沟通能力

RG_1 自尊心强的团队成员

RG_2 具有创新精神的团队成员

RG_3 具有竞争精神的团队成员

RG_4 具有时间紧迫感的团队成员

MB_1 明确具体的团队目标

MB_2 个人目标和团队目标的一致性

MB_3 团队目标设置的合理性

JX_1 增加团队成员科研成果的数量

JX_2 提高团队成员科研成果的质量

JX_3 节约团队成员的科研时间

JX_4 降低团队成员研究所需的成本

变量

隐性知识共享动机

隐性知识特性

团队成员间信息对称性

团队隐性知识共享环境

团队成员知识共享能力

团队成员人格

团队目标

隐性知识共享绩效

180

3 数据分析

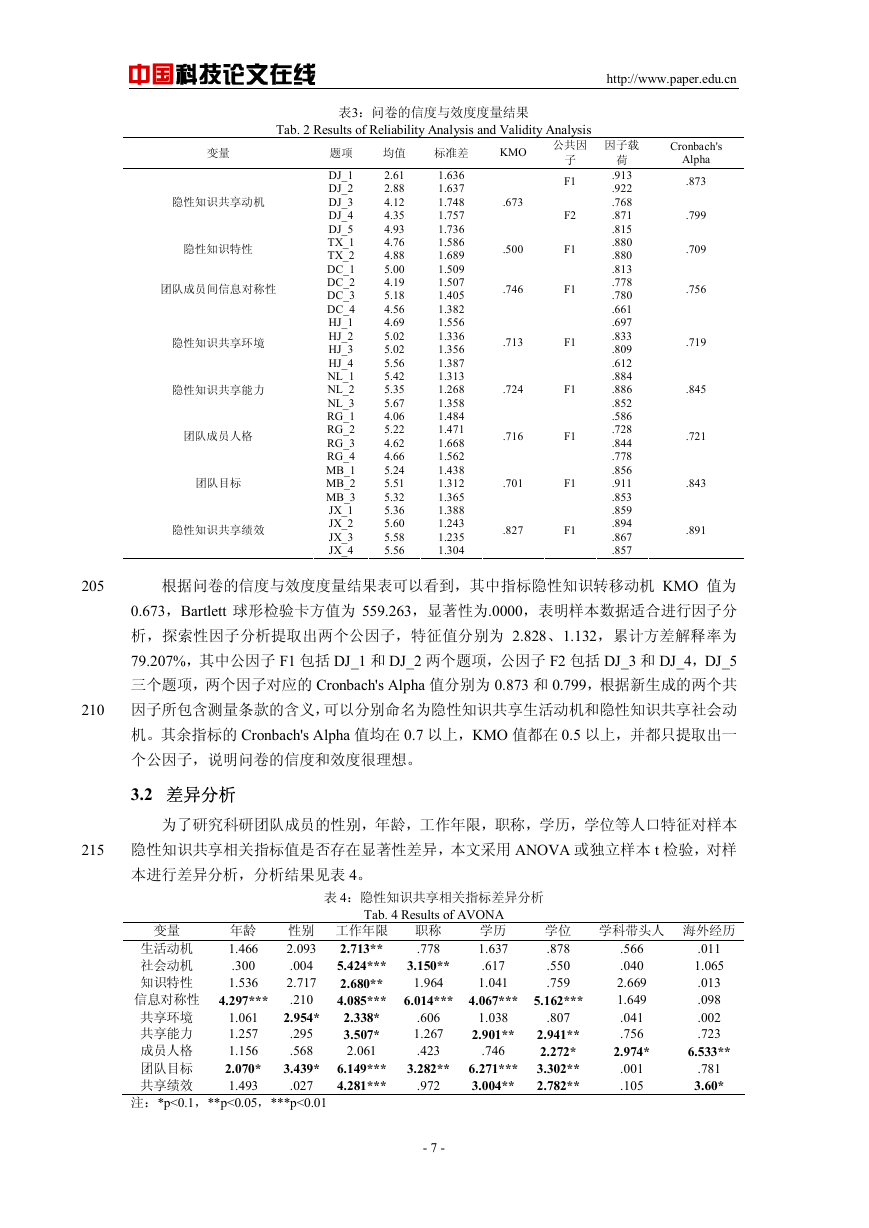

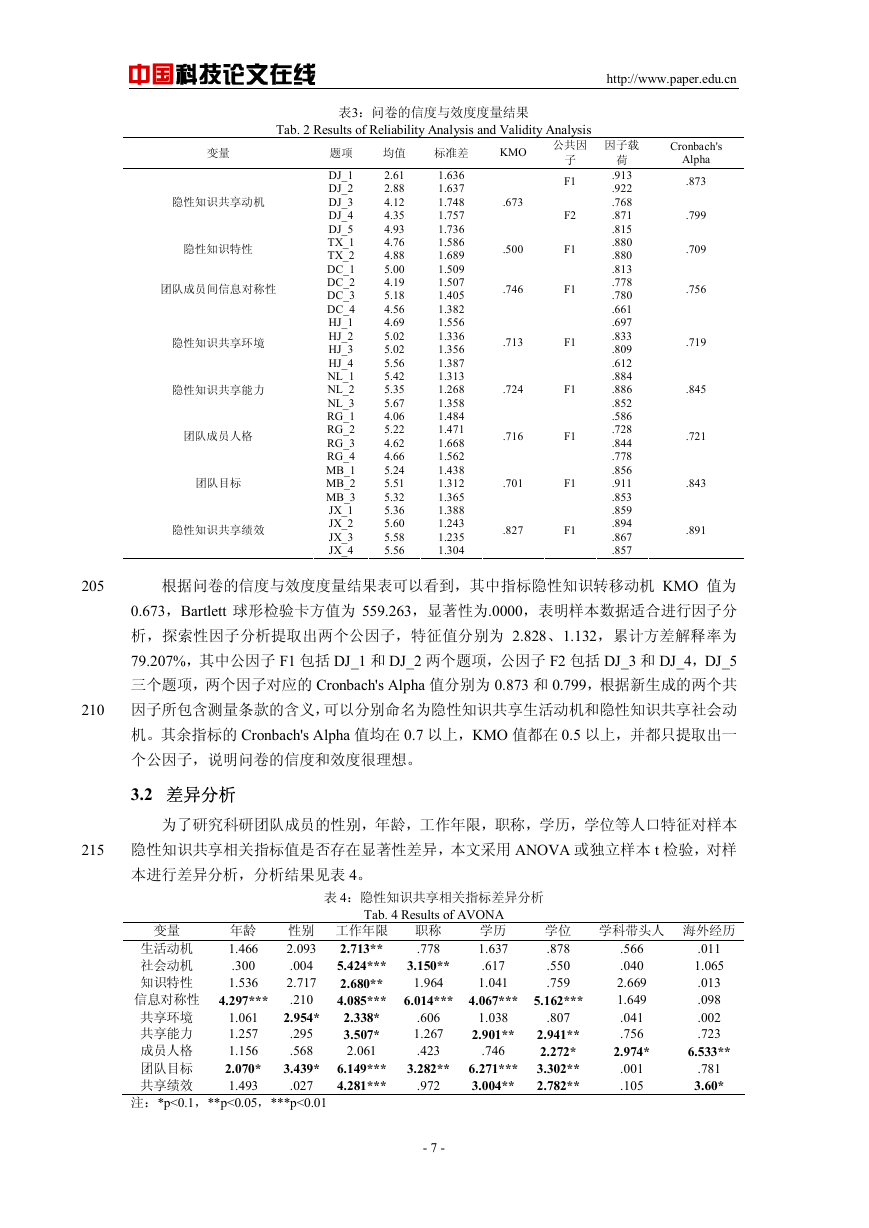

3.1 信度与效度分析

185

190

195

200

为了提高本研究的数据质量,本文对回收的数据进行了信度和效度分析。信度分析采用

Cronbach's Alpha 系数来分析信度。通常 Cronbach's Alpha 的值为 0.7,被看作是项目信度检

验的标准,Cronbach's Alpha 值大于 0.7,各题项被认为是具有内部一致性。效度分析采用探

索性因子分析,并在因子分析前进行 KMO 样本测度和 Bartlett 球体检验。因子分析采用主

成分分析法,进行 Varimax 旋转。一般而言,当 KMO 值大于 0.5,Bartlett 统计值≤a,各题

项的载荷系数均大于 0.50 时,可以通过因子分析将同一变量的各测试项合并为一个因子。

本研究变量的信度、效度检验结果见表 3。

- 6 -

�

中国科技论文在线

http://www.paper.edu.cn

表3:问卷的信度与效度度量结果

Tab. 2 Results of Reliability Analysis and Validity Analysis

KMO 公共因

子

F1

因子载

变量

隐性知识共享动机

隐性知识特性

团队成员间信息对称性

隐性知识共享环境

隐性知识共享能力

团队成员人格

团队目标

隐性知识共享绩效

题项

DJ_1

DJ_2

DJ_3

DJ_4

DJ_5

TX_1

TX_2

DC_1

DC_2

DC_3

DC_4

HJ_1

HJ_2

HJ_3

HJ_4

NL_1

NL_2

NL_3

RG_1

RG_2

RG_3

RG_4

MB_1

MB_2

MB_3

JX_1

JX_2

JX_3

JX_4

均值

2.61

2.88

4.12

4.35

4.93

4.76

4.88

5.00

4.19

5.18

4.56

4.69

5.02

5.02

5.56

5.42

5.35

5.67

4.06

5.22

4.62

4.66

5.24

5.51

5.32

5.36

5.60

5.58

5.56

标准差

1.636

1.637

1.748

1.757

1.736

1.586

1.689

1.509

1.507

1.405

1.382

1.556

1.336

1.356

1.387

1.313

1.268

1.358

1.484

1.471

1.668

1.562

1.438

1.312

1.365

1.388

1.243

1.235

1.304

.673

.500

.746

.713

.724

.716

.701

.827

F2

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

Cronbach's

Alpha

.873

.799

.709

.756

.719

.845

.721

.843

.891

荷

.913

.922

.768

.871

.815

.880

.880

.813

.778

.780

.661

.697

.833

.809

.612

.884

.886

.852

.586

.728

.844

.778

.856

.911

.853

.859

.894

.867

.857

205

210

根据问卷的信度与效度度量结果表可以看到,其中指标隐性知识转移动机 KMO 值为

0.673,Bartlett 球形检验卡方值为 559.263,显著性为.0000,表明样本数据适合进行因子分

析,探索性因子分析提取出两个公因子,特征值分别为 2.828、1.132,累计方差解释率为

79.207%,其中公因子 F1 包括 DJ_1 和 DJ_2 两个题项,公因子 F2 包括 DJ_3 和 DJ_4,DJ_5

三个题项,两个因子对应的 Cronbach's Alpha 值分别为 0.873 和 0.799,根据新生成的两个共

因子所包含测量条款的含义,可以分别命名为隐性知识共享生活动机和隐性知识共享社会动

机。其余指标的 Cronbach's Alpha 值均在 0.7 以上,KMO 值都在 0.5 以上,并都只提取出一

个公因子,说明问卷的信度和效度很理想。

3.2 差异分析

215

为了研究科研团队成员的性别,年龄,工作年限,职称,学历,学位等人口特征对样本

隐性知识共享相关指标值是否存在显著性差异,本文采用 ANOVA 或独立样本 t 检验,对样

本进行差异分析,分析结果见表 4。

表 4:隐性知识共享相关指标差异分析

变量

生活动机

社会动机

知识特性

信息对称性

共享环境

共享能力

成员人格

团队目标

共享绩效

年龄

1.466

.300

1.536

4.297***

1.061

1.257

1.156

2.070*

1.493

性别 工作年限

2.093

2.713**

.004

5.424***

2.717

2.680**

.210

4.085***

2.338*

2.954*

.295

3.507*

2.061

.568

3.439*

6.149***

.027

4.281***

职称

.778

3.150**

1.964

6.014***

Tab. 4 Results of AVONA

学历

1.637

.617

1.041

4.067***

1.038

2.901**

.746

.606

1.267

.423

3.282**

.972

6.271***

3.004**

注:*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01

学位 学科带头人 海外经历

.878

.550

.759

.566

.040

2.669

1.649

.041

.756

2.974*

.001

.105

.011

1.065

.013

.098

.002

.723

6.533**

.781

3.60*

5.162***

.807

2.941**

2.272*

3.302**

2.782**

- 7 -

�

中国科技论文在线

http://www.paper.edu.cn

220

225

通过上述差异分析可以发现,在隐性知识共享生活动机指标上,只有不同工作年限对其

值有显著差异,在隐性知识共享社会动机指标上,成员的不同工作年限和学历之间有显著差

异,在隐性知识特性上,不同工作年限的成员对隐性知识特性同意程度上存在差异,其他指

标在不同人口特征上存在的显著差异同样可以从表 3 看出,在此不作赘述。

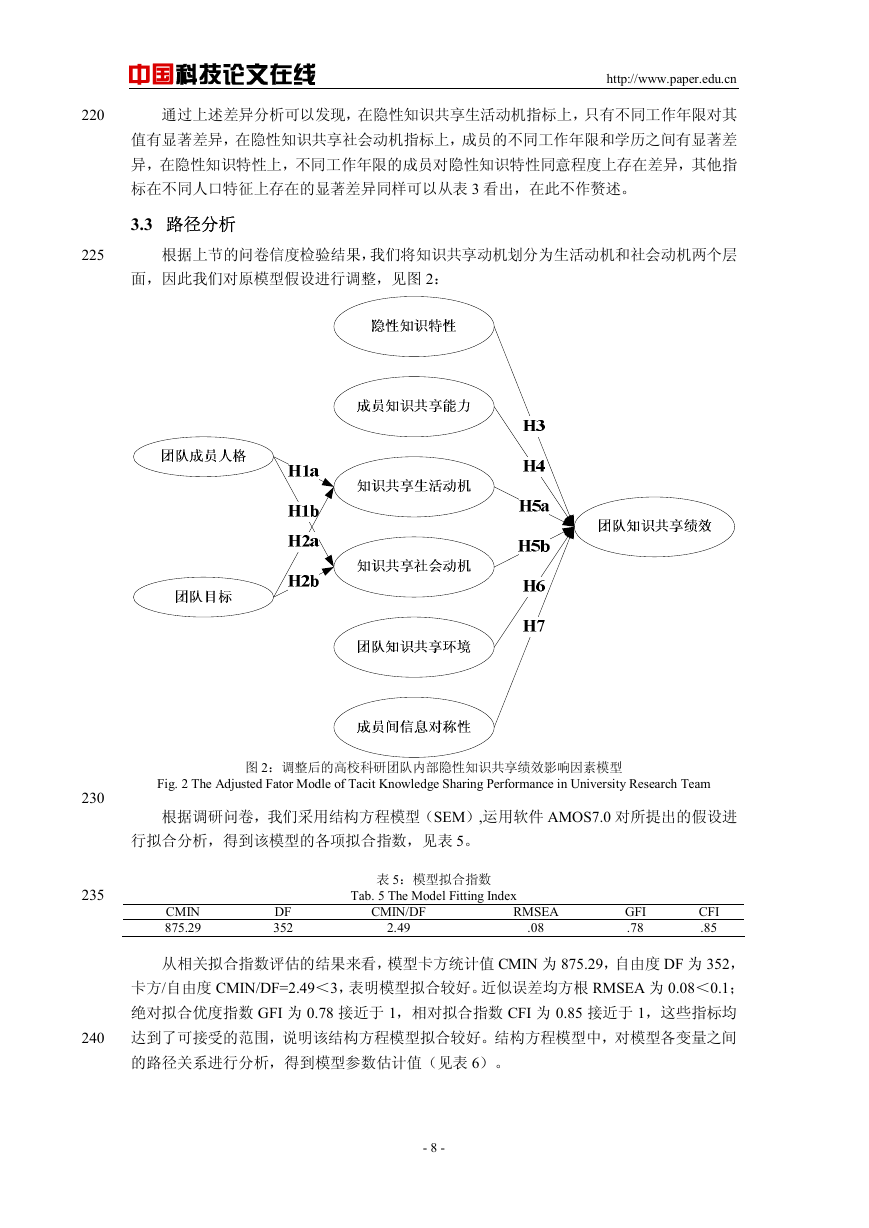

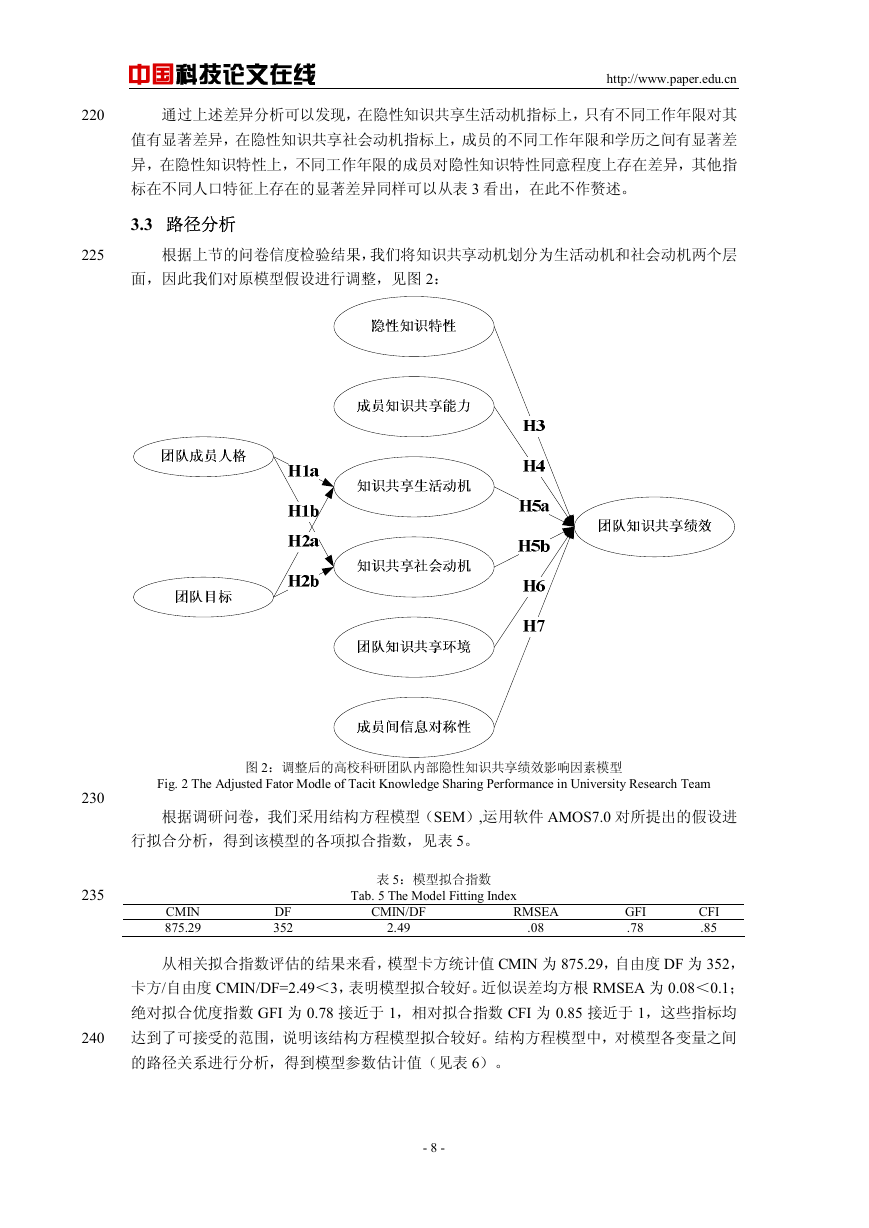

3.3 路径分析

根据上节的问卷信度检验结果,我们将知识共享动机划分为生活动机和社会动机两个层

面,因此我们对原模型假设进行调整,见图 2:

230

235

240

表 5:模型拟合指数

Tab. 5 The Model Fitting Index

2.49

.08

DF

352

RMSEA

CMIN/DF

CMIN

875.29

从相关拟合指数评估的结果来看,模型卡方统计值 CMIN 为 875.29,自由度 DF 为 352,

卡方/自由度 CMIN/DF=2.49<3,表明模型拟合较好。近似误差均方根 RMSEA 为 0.08<0.1;

绝对拟合优度指数 GFI 为 0.78 接近于 1,相对拟合指数 CFI 为 0.85 接近于 1,这些指标均

达到了可接受的范围,说明该结构方程模型拟合较好。结构方程模型中,对模型各变量之间

的路径关系进行分析,得到模型参数估计值(见表 6)。

GFI

.78

CFI

.85

图 2:调整后的高校科研团队内部隐性知识共享绩效影响因素模型

Fig. 2 The Adjusted Fator Modle of Tacit Knowledge Sharing Performance in University Research Team

根据调研问卷,我们采用结构方程模型(SEM),运用软件 AMOS7.0 对所提出的假设进

行拟合分析,得到该模型的各项拟合指数,见表 5。

- 8 -

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc