2018 下半年教师资格证高中物理面试真题及答案

第一批

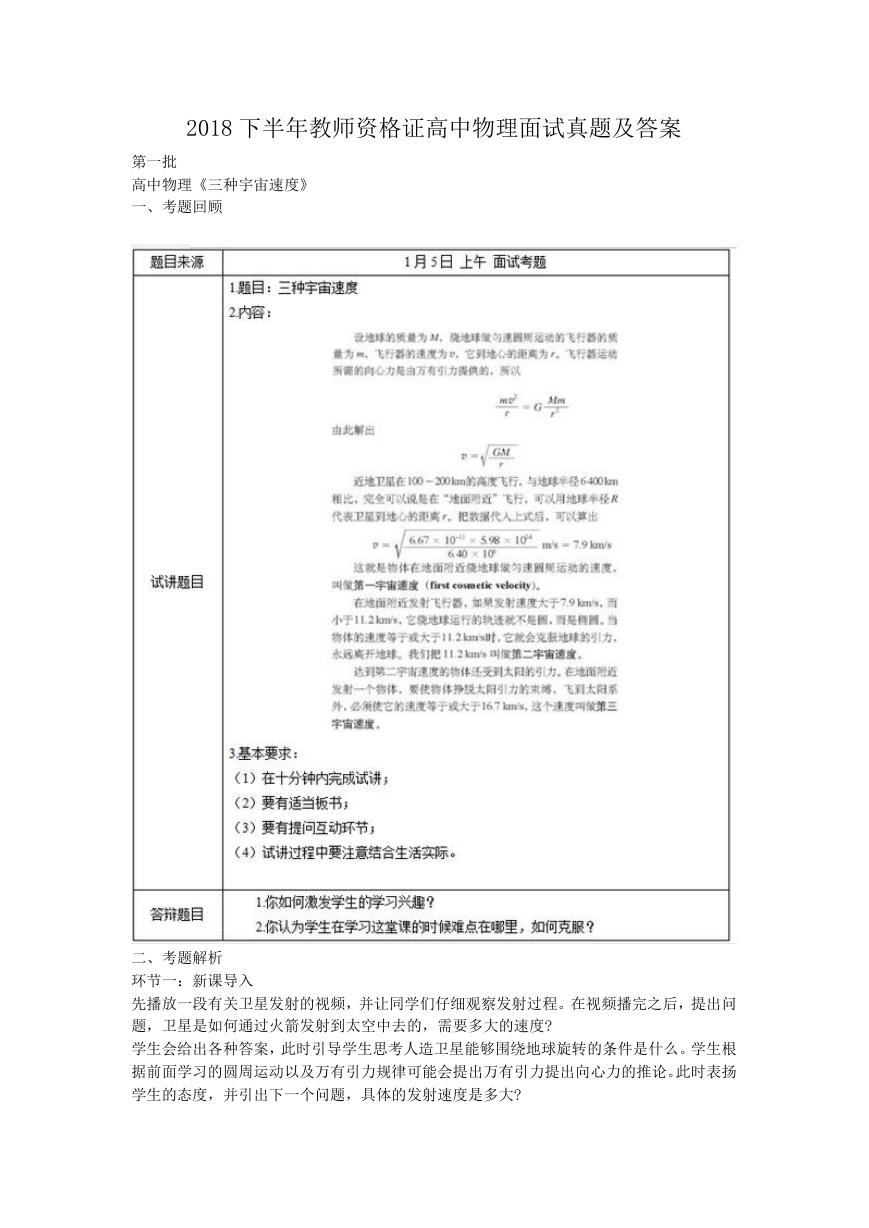

高中物理《三种宇宙速度》

一、考题回顾

二、考题解析

环节一:新课导入

先播放一段有关卫星发射的视频,并让同学们仔细观察发射过程。在视频播完之后,提出问

题,卫星是如何通过火箭发射到太空中去的,需要多大的速度?

学生会给出各种答案,此时引导学生思考人造卫星能够围绕地球旋转的条件是什么。学生根

据前面学习的圆周运动以及万有引力规律可能会提出万有引力提出向心力的推论。此时表扬

学生的态度,并引出下一个问题,具体的发射速度是多大?

�

环节二:新课讲授

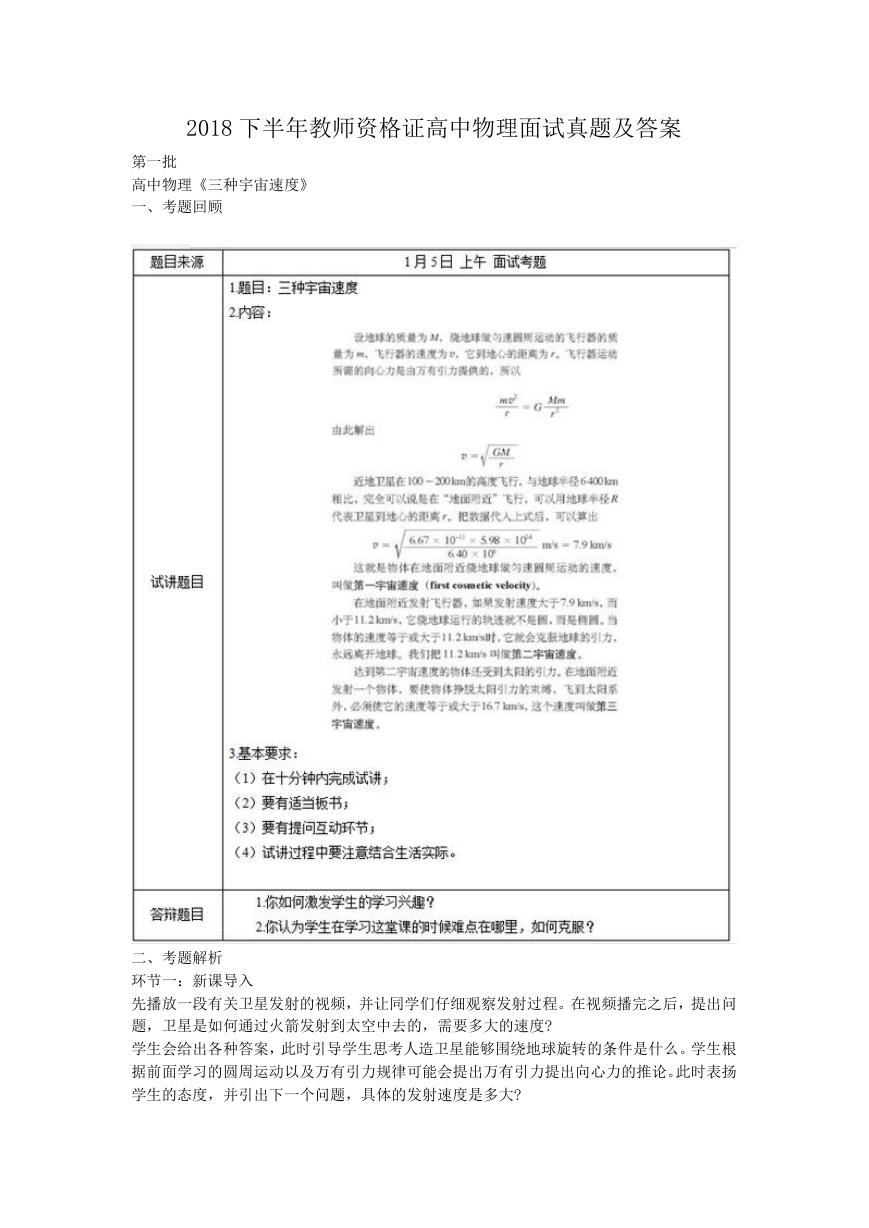

(一)第一宇宙速度的推导

引导学生建立模型,将地球视为球体,人造卫星在围绕地心的圆形轨道上做匀速圆周运动。

此时要明确指出卫星的轨道高度和地球的半径长度,并且告诉学生,近地卫星的轨道高度相

比地球的半径是可以忽略不计的,可以认为是

将已知条件带入后,可以算出速度的大小为 7.9km/s。并且给出第一宇宙速度的定义,物体

在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度就叫做第一宇宙速度。

(二)三种宇宙速度的大小和意义

在学生知道第一宇宙速度的定义后,还需要向学生讲清楚第一宇宙速度的意义,即最小的发

射速度以及最大的环绕速度。联系圆周运动以及万有引力公式,可以推导出,在发射时,如

果速度小于第一宇宙速度,则万有引力大于所需要的向心力,物体做向心运动,最终会落在

地球上,无法成功发射。同时,在围绕地球做圆周运动时,轨道高度越高,也就是距离地球

越远时,圆周运动的线速度越小,所以近地卫星的运行速度是最快的,就是第一宇宙速度。

但是需要指明的是,由于一个最小一个最大,学生很容易理解为发射速度只能为第一宇宙速

度。这时候就要讲清发射时的具体过程。如果发射速度大于第一宇宙速度,由于万有引力小

于所需要的向心力,物体做离心运动,轨道是椭圆形,在离地球较远的位置二次点火,最终

会在一个较高的轨道上以小于第一宇宙速度的速度做圆周运动。要弄清发射速度和环绕速度

的区别。中公讲师解析

紧接着介绍第二宇宙速度。在发射速度逐渐变大的过程中,环绕轨道的椭圆形的长轴会越来

越长,最终轨道脱离地球而环绕太阳。从地球上发射并环绕太阳的最小速度被称为第二宇宙

速度,大小是 11.2km/s。

随着发射速度继续变大,环绕太阳的轨道也会越变越大,大到一定程度之后,物体最终会挣

脱太阳引力的束缚,飞到太阳系之外,永远离开太阳系。这个速度的最小值被称为第三宇宙

速度,这个速度的大小是 16.7km/s。

环节三:巩固练习

一颗卫星发射到距离地表 600km 的轨道上围绕地球圆周运动,试计算卫星的运行速度,并与

第一宇宙速度进行比较。

环节四:小结作业

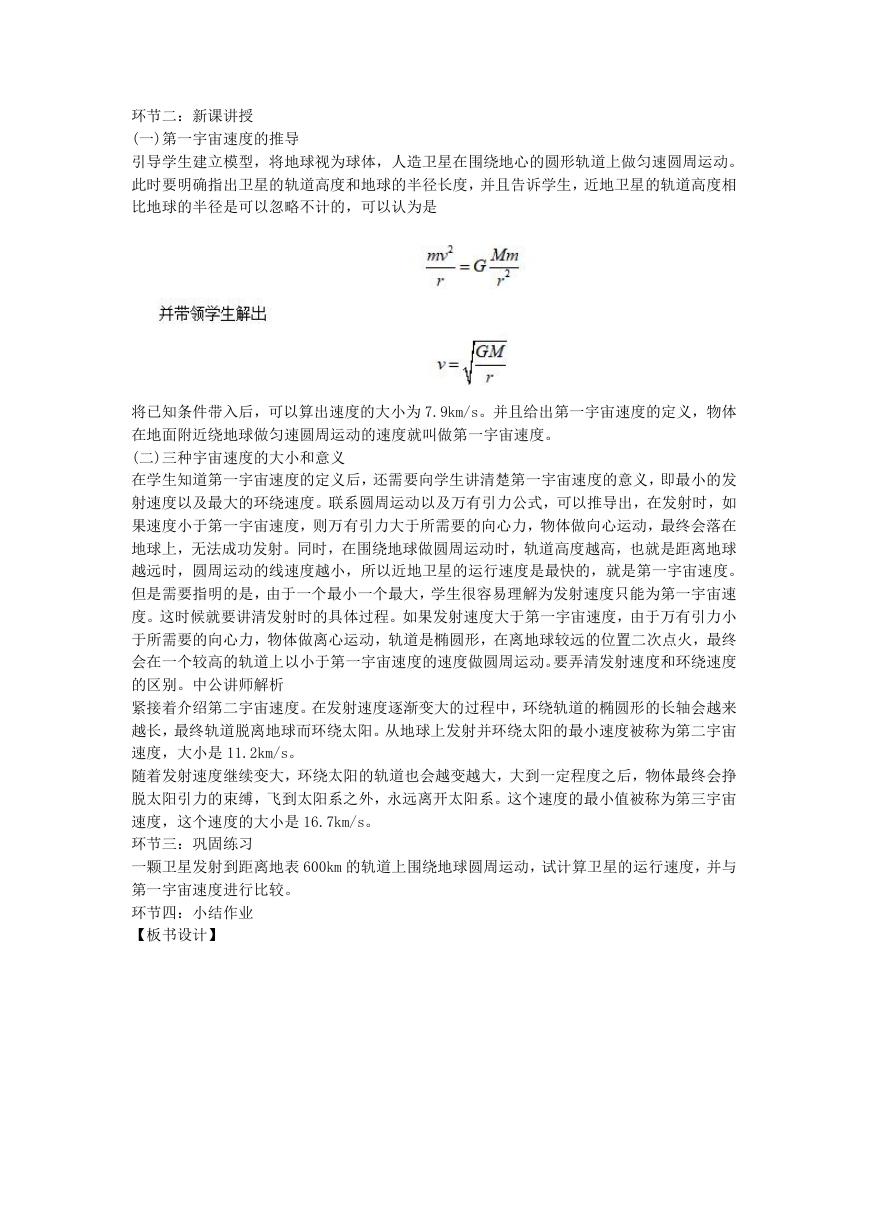

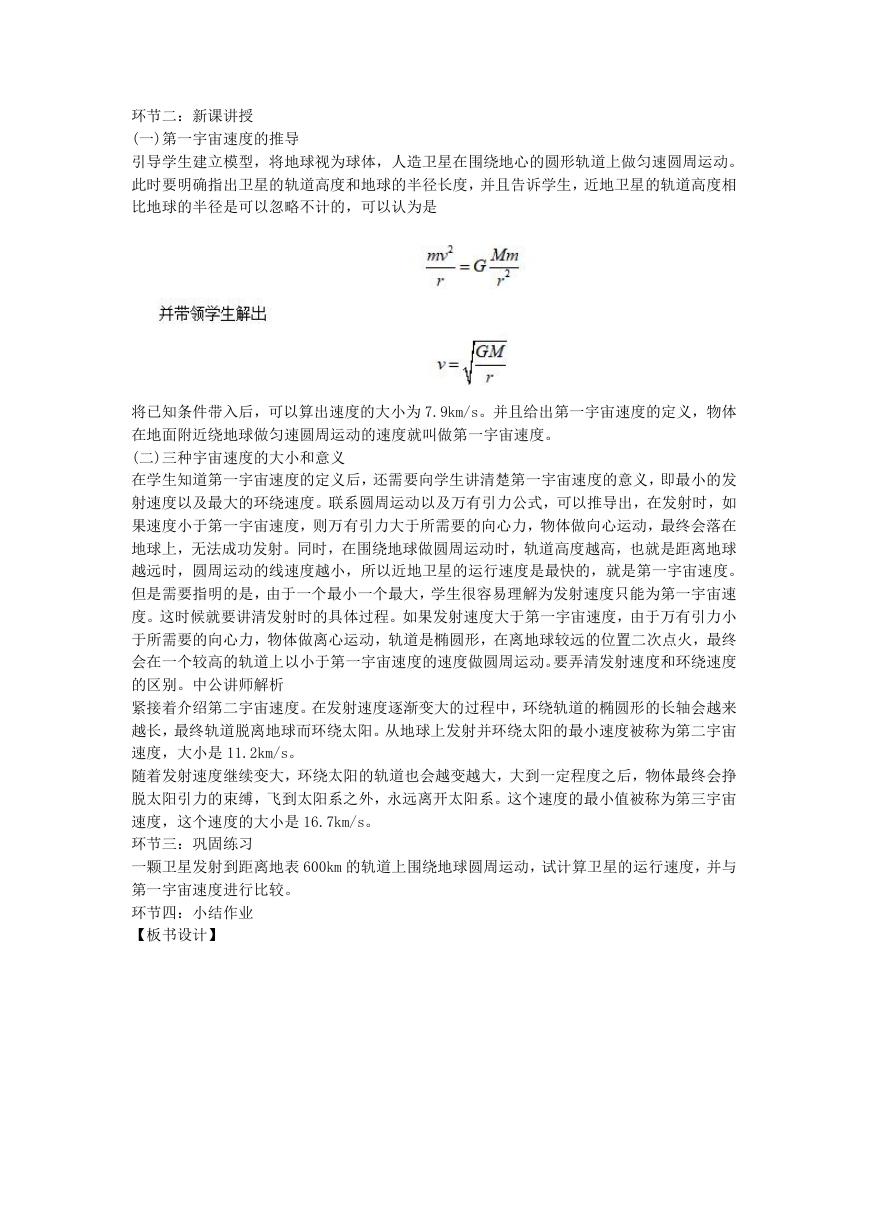

【板书设计】

�

【答辩题目解析】

1.你如何激发学生的学习兴趣?

【参考答案】

在开始上课时,我会先播放一段有关卫星发射的视频,并让同学们仔细观察。通过视频激发

学生的求知欲,激发学习兴趣。

在推导第一宇宙速度时,我会引导学生想象卫星环绕地球运动的物理模型,让学生们想象宇

宙航行的样子,激发学生们对浩瀚宇宙的向往。

最后我又让学生自主计算其他星球上的第一宇宙速度,让学生们体验自主探索的乐趣,提升

学生们对物理学系的兴趣。

2.你认为学生在学习这堂课的时候难点在哪里,如何克服?

【参考答案】

第一,是第一宇宙速度的推导。学生在没有认清物理模型时比较难以想出具体的推导方法,

认为使用火箭发射卫星是一个很复杂的过程,中间涉及了很多没有学过的知识,推导时手足

无措。这种时候就应该先向学生讲清楚物理模型,让学生知道讨论的是卫星环绕地球做圆周

运动的速度,而不是发射时的复杂过程。

第二,是对三种宇宙速度的理解。由于学生还没有在头脑中建立宇宙的形象,所以对脱离地

球或者脱离太阳一类的概念理解不是很到位。可以在课前或课下播放视频,让学生真实的体

会一下太阳系的样子,既能吸引学生的兴趣,又能让学生对三种宇宙速度的记忆更加牢固。

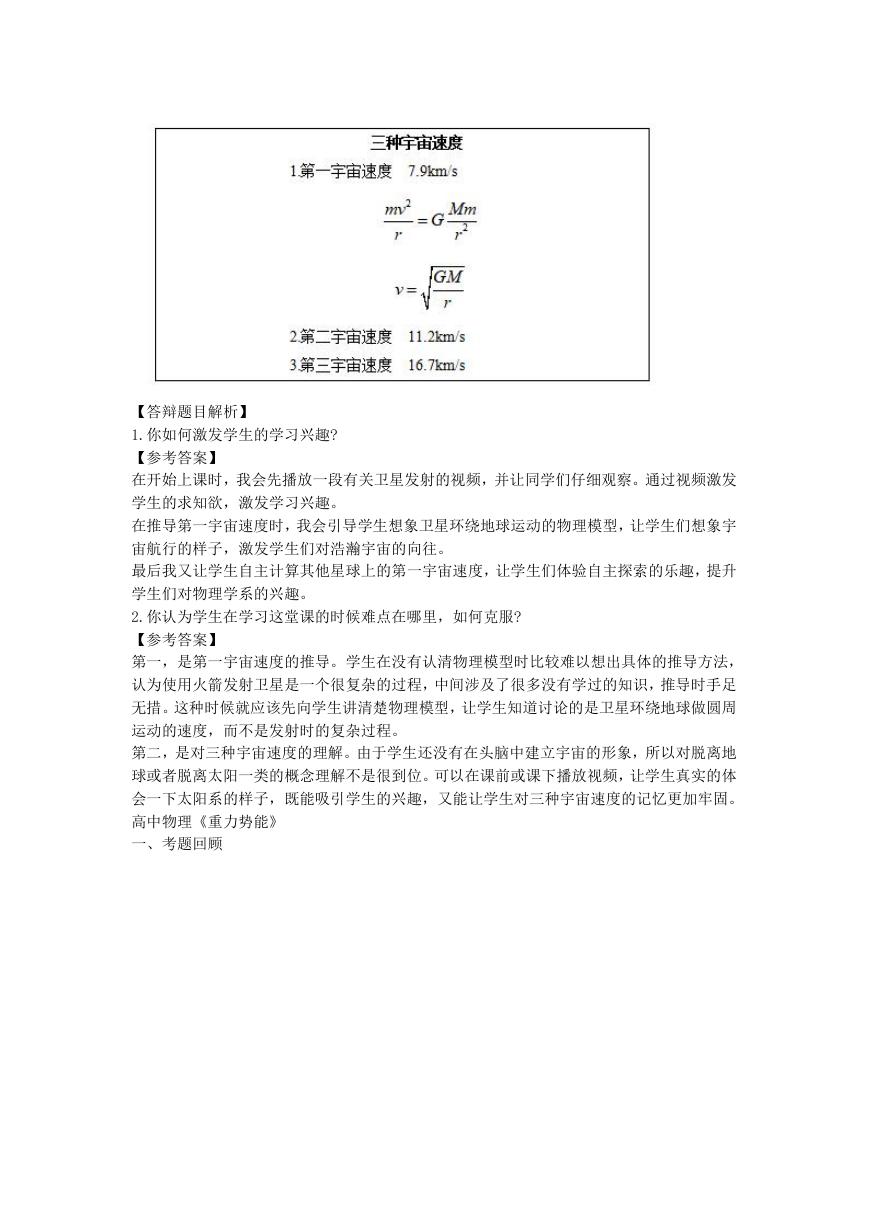

高中物理《重力势能》

一、考题回顾

�

二、考题解析

【教学过程】

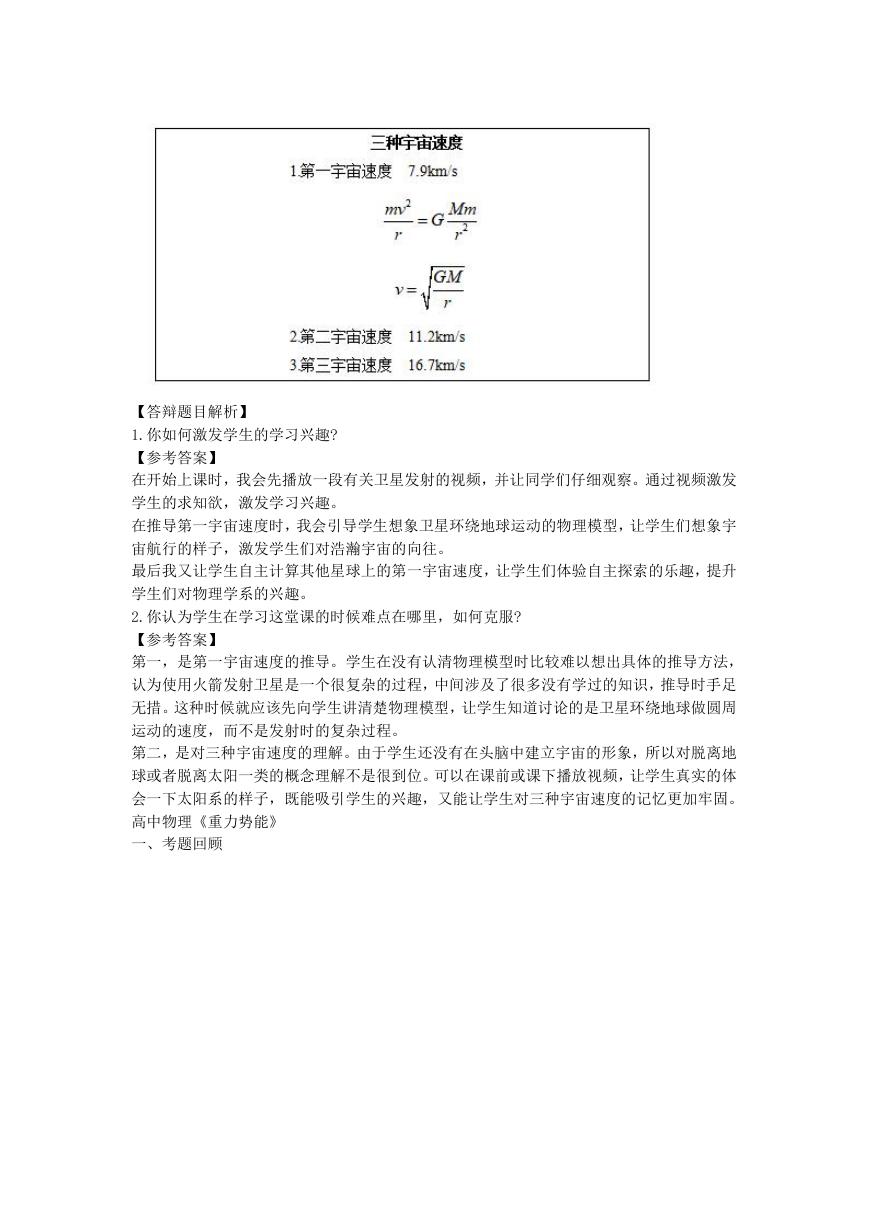

环节一:新课导入

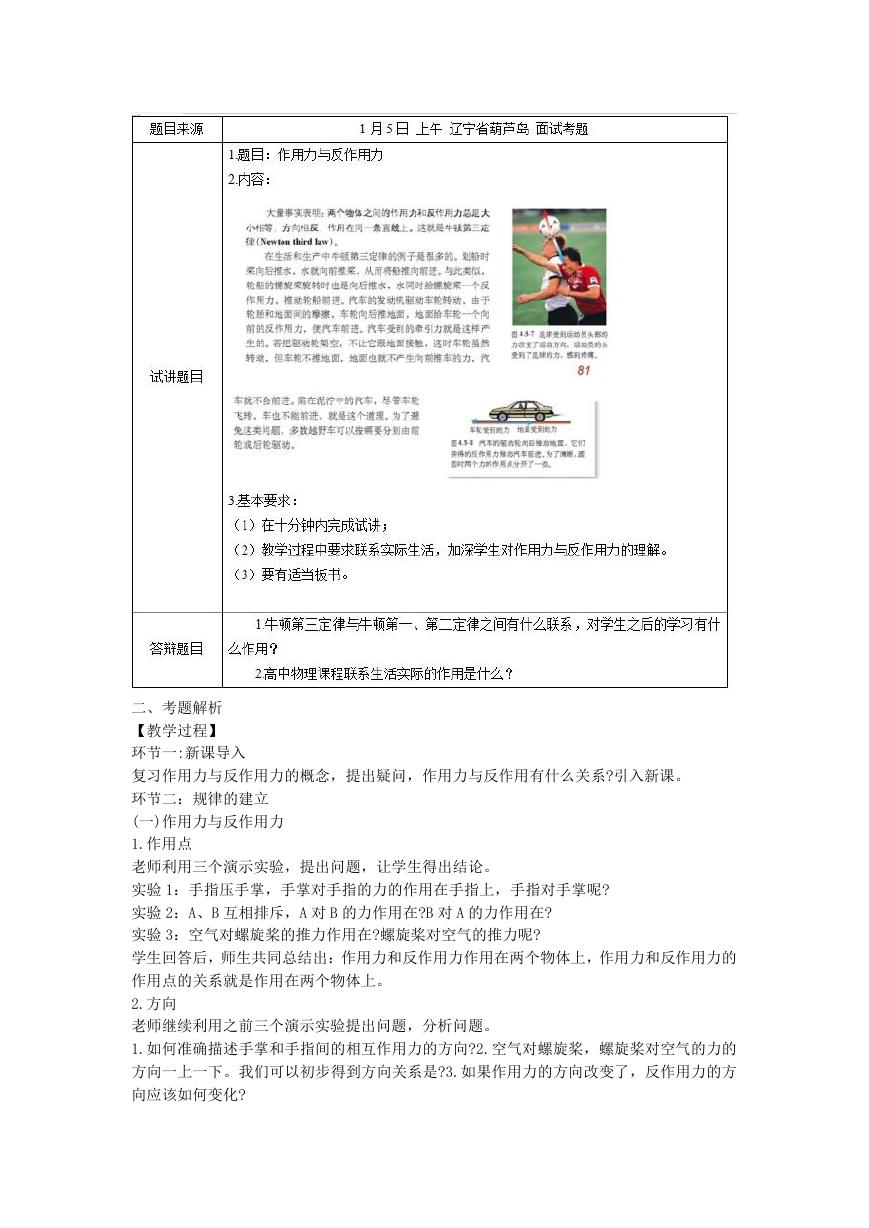

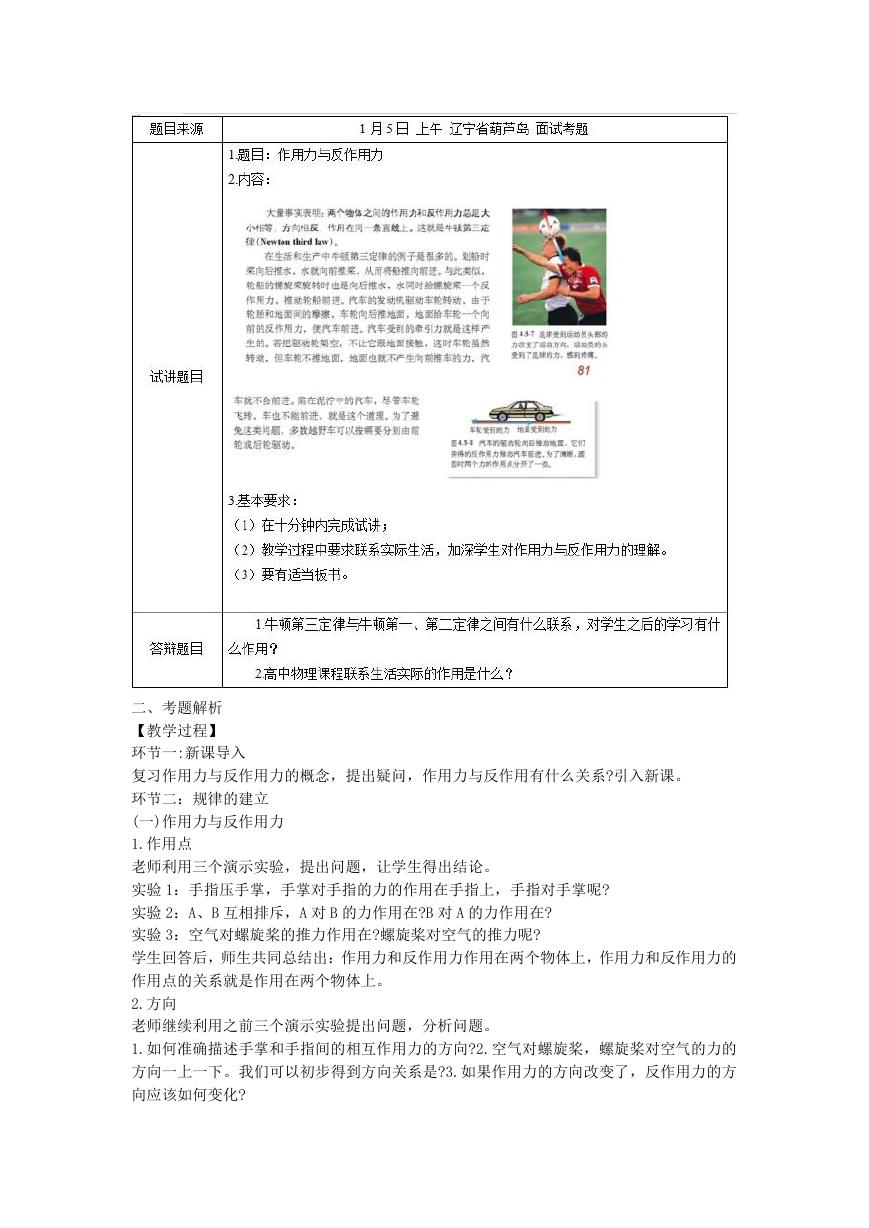

出示图片,假设情景。

高处有一块巨大的石头摇摇欲坠,假如你正在下面,会有什么感觉。为什么会有这样的压迫

感?借助学生的回答给出重力势能的概念。并引导学生思考:重力势能跟物体的质量和高度

都有关系,怎样定量地表示重力势能呢? -利用问题引入课题。

环节二:新课探究

(一)重力做功

引导学生分析:将粉笔拿到一定高度再松手,忽略使粉笔做自由落体运动,在粉笔落地这一

过程中,受到哪些力,分别做什么功?

�

【答辩题目解析】

1.重力势能的大小跟什么的选取有关?

【参考答案】

因为 Ep=mgh,所以在重力势能的大小由物体的质量及地球和地面上物体的相对位置决定。

2.你认为本节课的难点在哪里?

【参考答案】

本节课的知识点在初中已经初步接触过,但只是定性的,所以引导学生结合功的概念进行定

量表达为一个难点,同时由于高中学生需要了解物理量的标矢性,而在前期学习中,学生学

习了很多的标量物理量,对重力势能的标量性的理解存在一定难度。

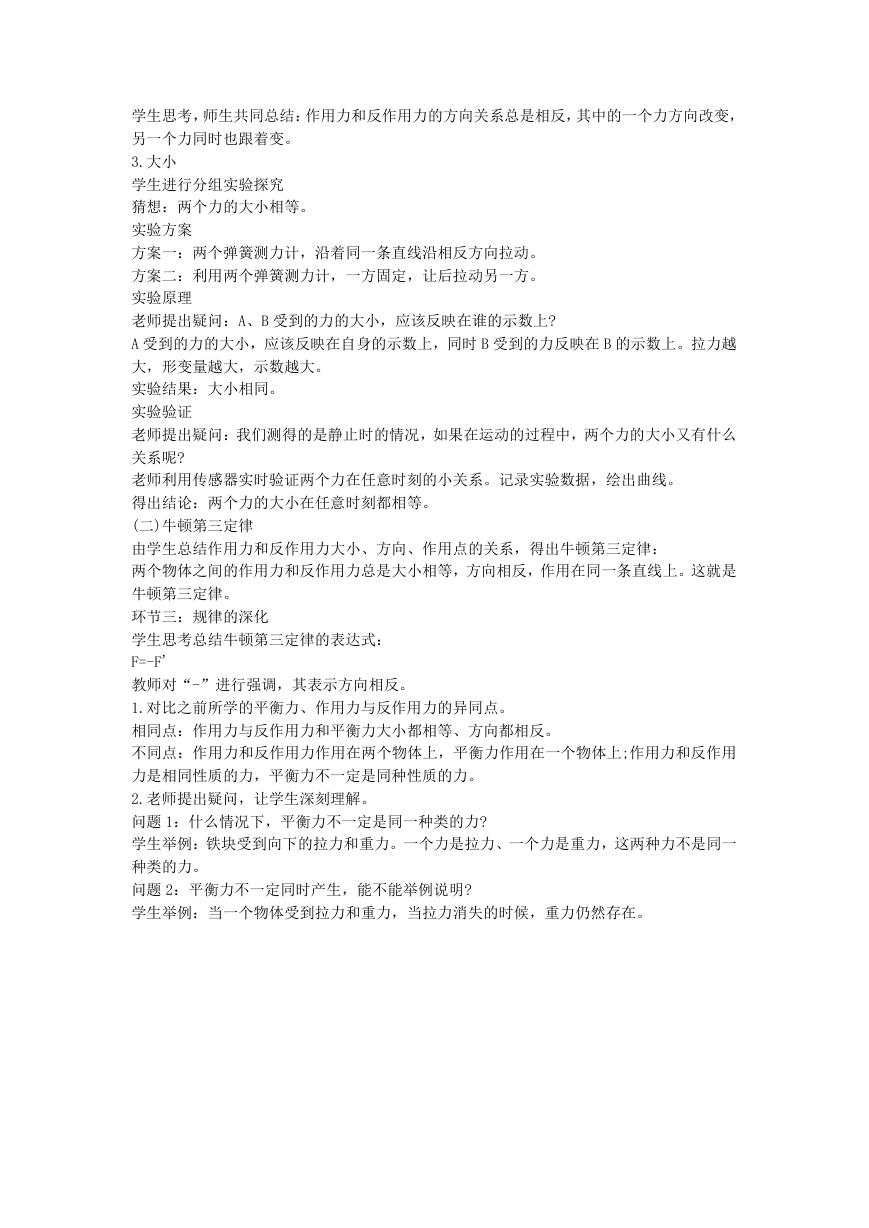

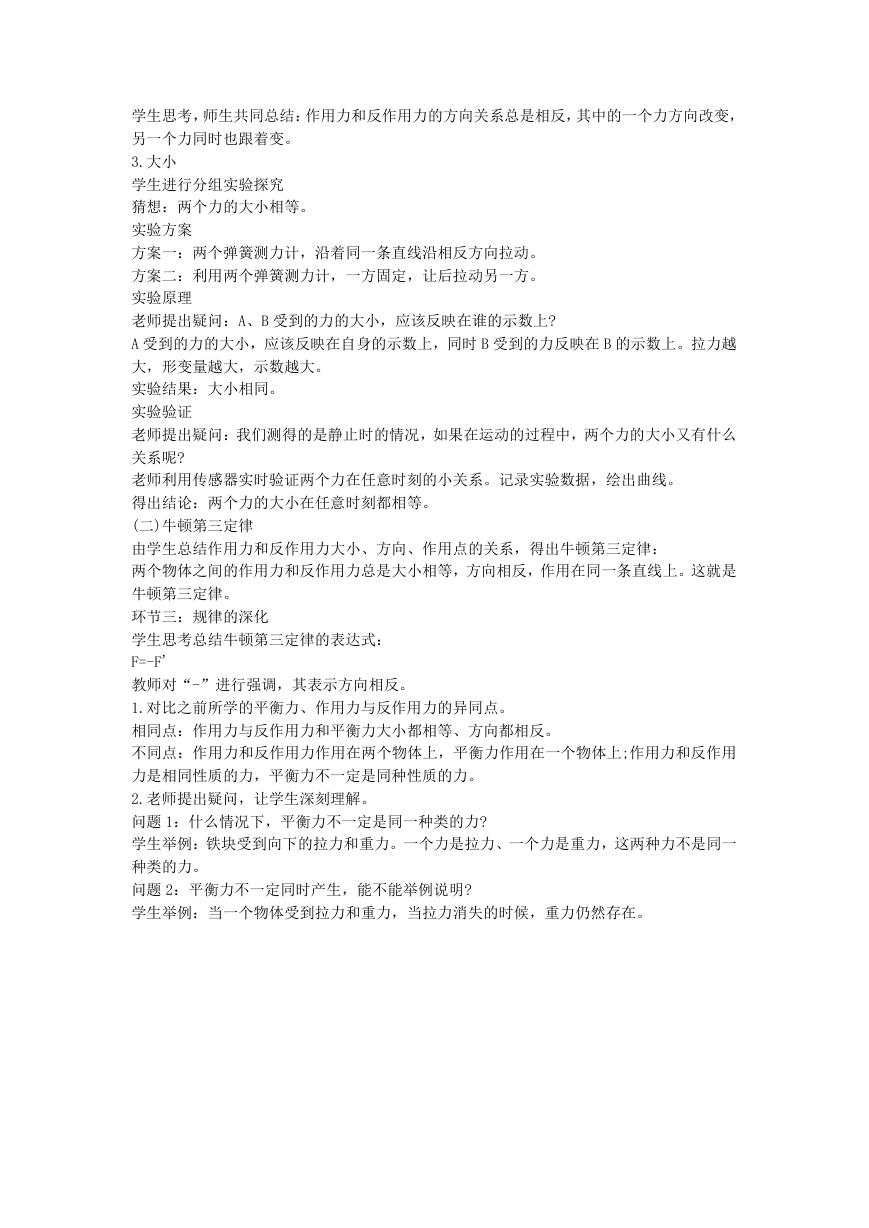

高中物理《作用力与反作用力》

一、考题回顾

�

二、考题解析

【教学过程】

环节一:新课导入

复习作用力与反作用力的概念,提出疑问,作用力与反作用有什么关系?引入新课。

环节二:规律的建立

(一)作用力与反作用力

1.作用点

老师利用三个演示实验,提出问题,让学生得出结论。

实验 1:手指压手掌,手掌对手指的力的作用在手指上,手指对手掌呢?

实验 2:A、B 互相排斥,A 对 B 的力作用在?B 对 A 的力作用在?

实验 3:空气对螺旋桨的推力作用在?螺旋桨对空气的推力呢?

学生回答后,师生共同总结出:作用力和反作用力作用在两个物体上,作用力和反作用力的

作用点的关系就是作用在两个物体上。

2.方向

老师继续利用之前三个演示实验提出问题,分析问题。

1.如何准确描述手掌和手指间的相互作用力的方向?2.空气对螺旋桨,螺旋桨对空气的力的

方向一上一下。我们可以初步得到方向关系是?3.如果作用力的方向改变了,反作用力的方

向应该如何变化?

�

学生思考,师生共同总结:作用力和反作用力的方向关系总是相反,其中的一个力方向改变,

另一个力同时也跟着变。

3.大小

学生进行分组实验探究

猜想:两个力的大小相等。

实验方案

方案一:两个弹簧测力计,沿着同一条直线沿相反方向拉动。

方案二:利用两个弹簧测力计,一方固定,让后拉动另一方。

实验原理

老师提出疑问:A、B 受到的力的大小,应该反映在谁的示数上?

A 受到的力的大小,应该反映在自身的示数上,同时 B 受到的力反映在 B 的示数上。拉力越

大,形变量越大,示数越大。

实验结果:大小相同。

实验验证

老师提出疑问:我们测得的是静止时的情况,如果在运动的过程中,两个力的大小又有什么

关系呢?

老师利用传感器实时验证两个力在任意时刻的小关系。记录实验数据,绘出曲线。

得出结论:两个力的大小在任意时刻都相等。

(二)牛顿第三定律

由学生总结作用力和反作用力大小、方向、作用点的关系,得出牛顿第三定律:

两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。这就是

牛顿第三定律。

环节三:规律的深化

学生思考总结牛顿第三定律的表达式:

F=-F'

教师对“-”进行强调,其表示方向相反。

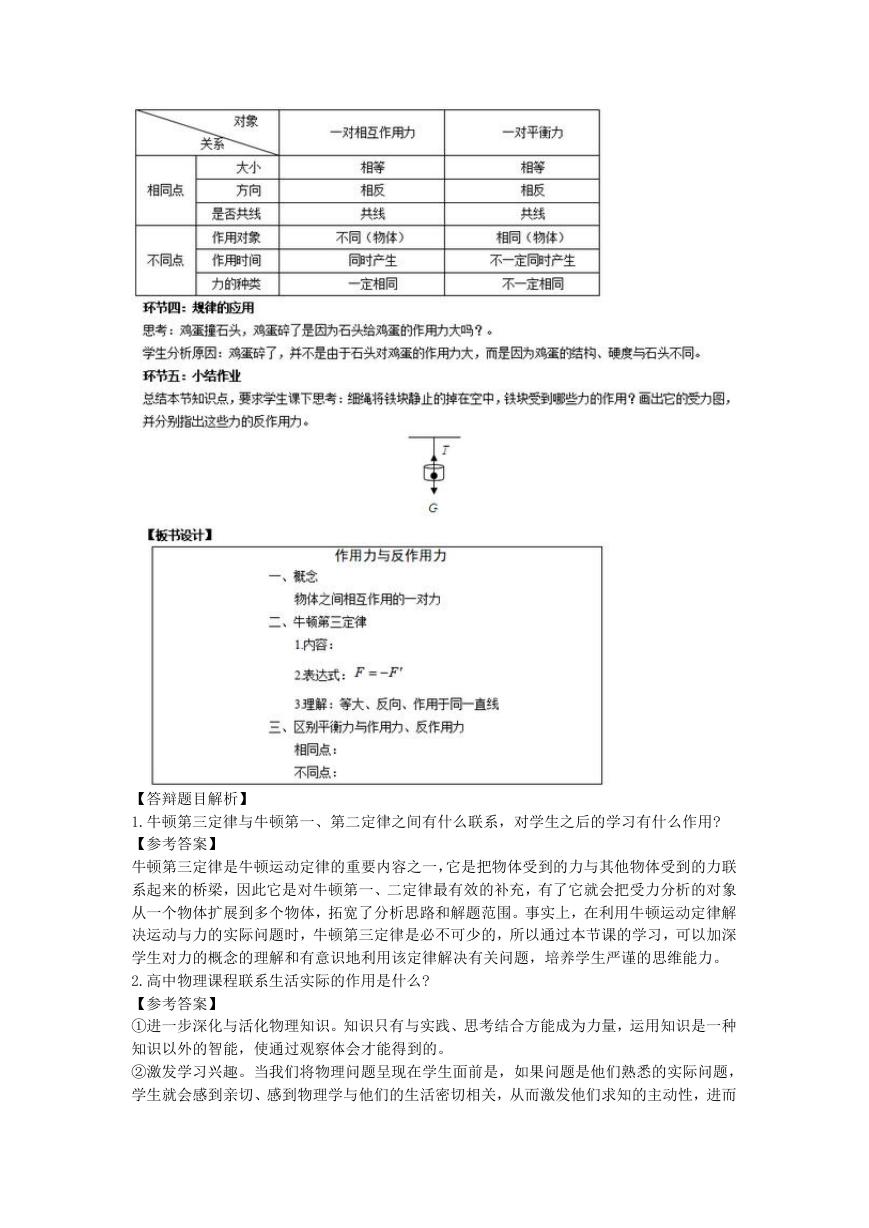

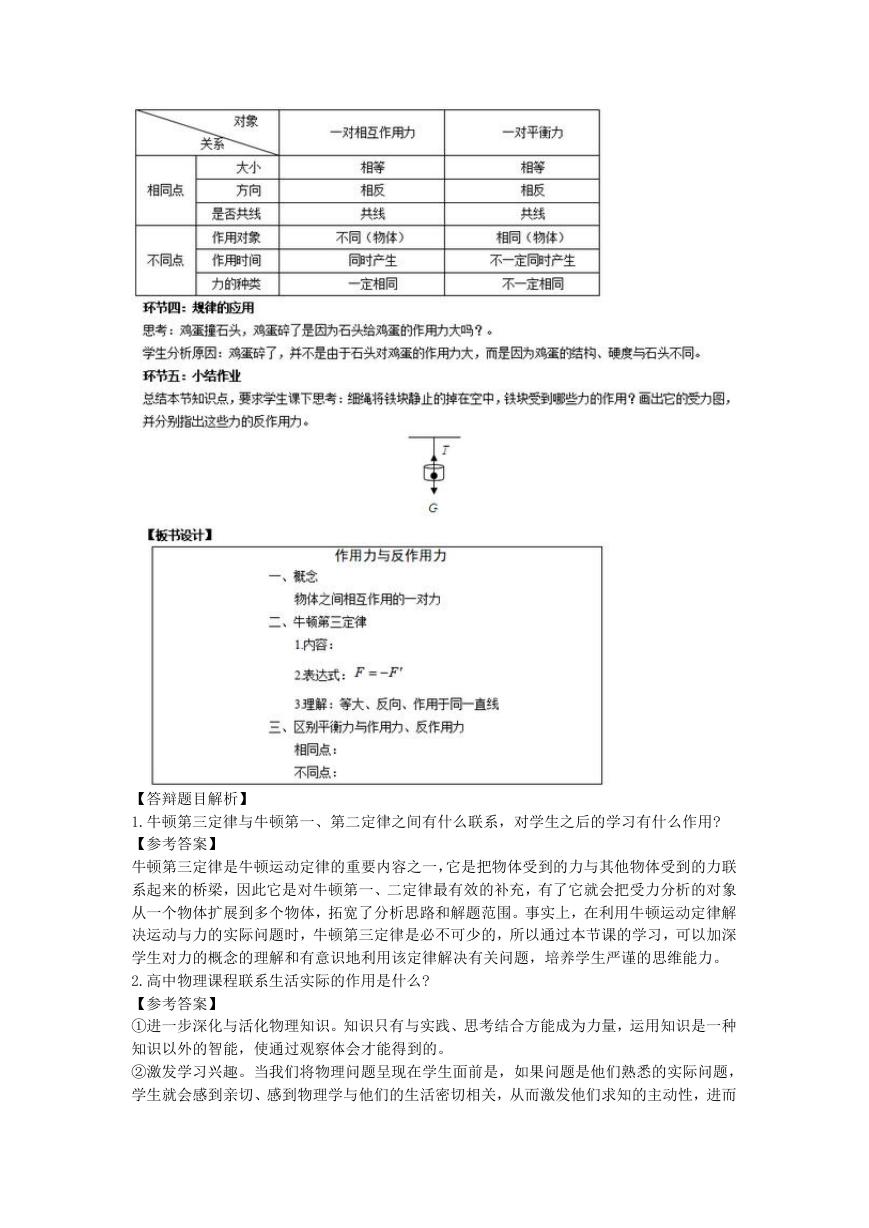

1.对比之前所学的平衡力、作用力与反作用力的异同点。

相同点:作用力与反作用力和平衡力大小都相等、方向都相反。

不同点:作用力和反作用力作用在两个物体上,平衡力作用在一个物体上;作用力和反作用

力是相同性质的力,平衡力不一定是同种性质的力。

2.老师提出疑问,让学生深刻理解。

问题 1:什么情况下,平衡力不一定是同一种类的力?

学生举例:铁块受到向下的拉力和重力。一个力是拉力、一个力是重力,这两种力不是同一

种类的力。

问题 2:平衡力不一定同时产生,能不能举例说明?

学生举例:当一个物体受到拉力和重力,当拉力消失的时候,重力仍然存在。

�

【答辩题目解析】

1.牛顿第三定律与牛顿第一、第二定律之间有什么联系,对学生之后的学习有什么作用?

【参考答案】

牛顿第三定律是牛顿运动定律的重要内容之一,它是把物体受到的力与其他物体受到的力联

系起来的桥梁,因此它是对牛顿第一、二定律最有效的补充,有了它就会把受力分析的对象

从一个物体扩展到多个物体,拓宽了分析思路和解题范围。事实上,在利用牛顿运动定律解

决运动与力的实际问题时,牛顿第三定律是必不可少的,所以通过本节课的学习,可以加深

学生对力的概念的理解和有意识地利用该定律解决有关问题,培养学生严谨的思维能力。

2.高中物理课程联系生活实际的作用是什么?

【参考答案】

①进一步深化与活化物理知识。知识只有与实践、思考结合方能成为力量,运用知识是一种

知识以外的智能,使通过观察体会才能得到的。

②激发学习兴趣。当我们将物理问题呈现在学生面前是,如果问题是他们熟悉的实际问题,

学生就会感到亲切、感到物理学与他们的生活密切相关,从而激发他们求知的主动性,进而

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc