2016 上半年吉林教师资格初中物理学科知识与教学能力真

题及答案

一、单项选择题

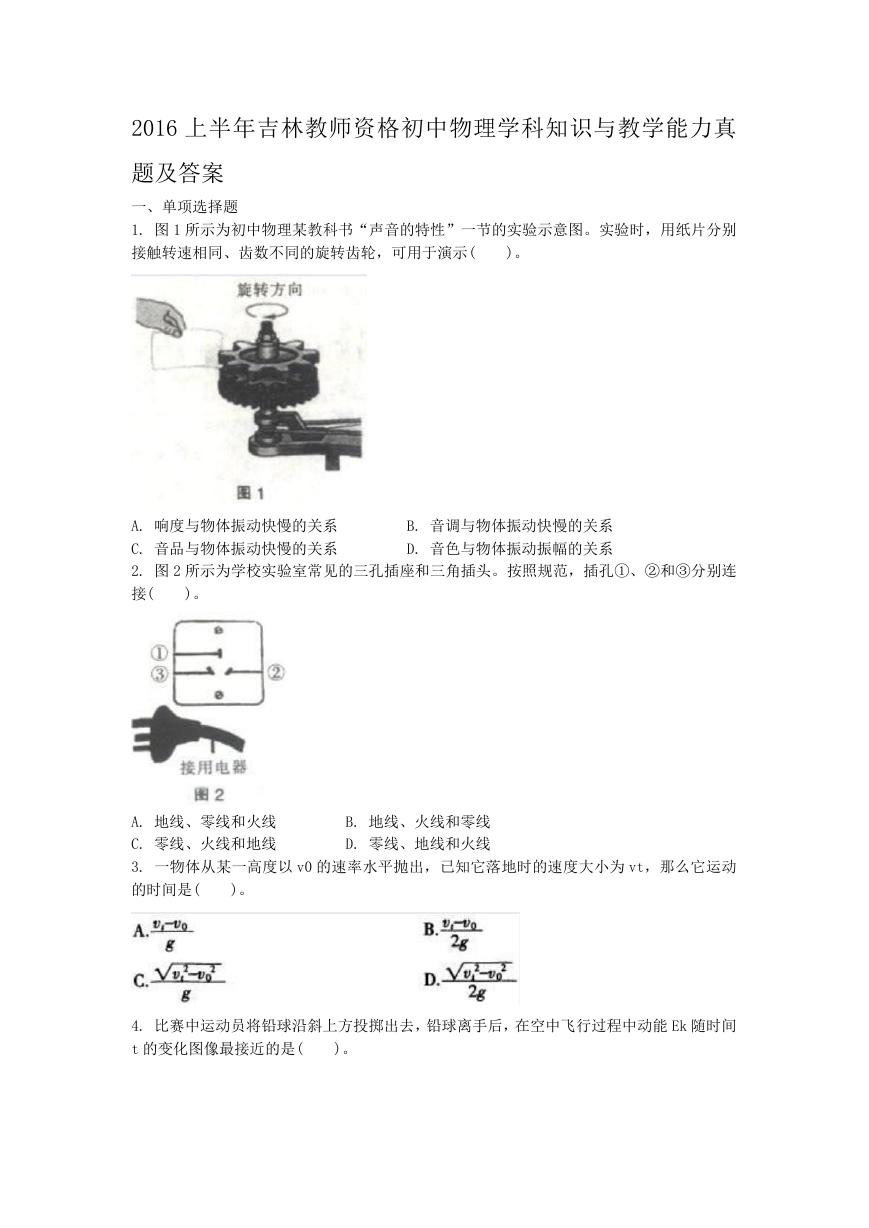

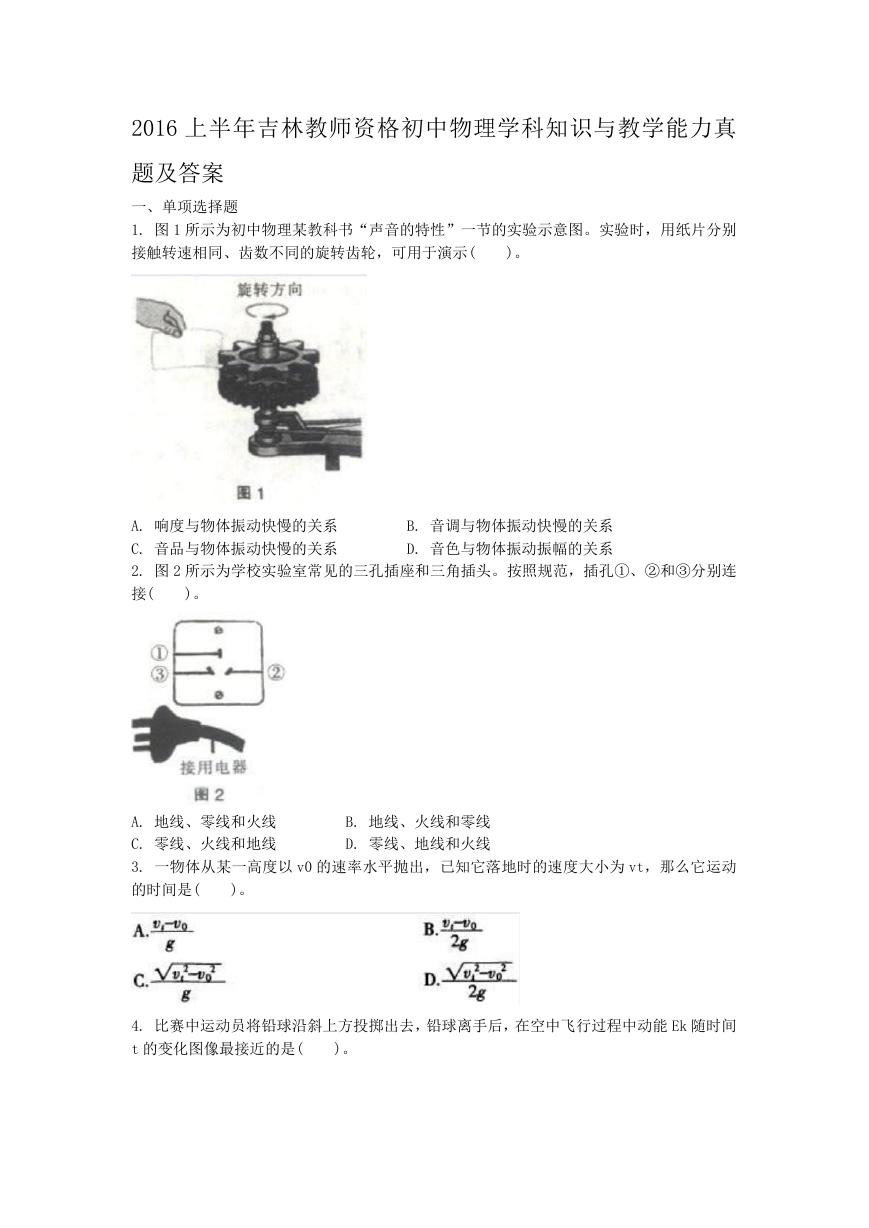

1. 图 1 所示为初中物理某教科书“声音的特性”一节的实验示意图。实验时,用纸片分别

接触转速相同、齿数不同的旋转齿轮,可用于演示(

)。

A. 响度与物体振动快慢的关系

C. 音品与物体振动快慢的关系

2. 图 2 所示为学校实验室常见的三孔插座和三角插头。按照规范,插孔①、②和③分别连

接(

B. 音调与物体振动快慢的关系

D. 音色与物体振动振幅的关系

)。

A. 地线、零线和火线

C. 零线、火线和地线

3. 一物体从某一高度以 v0 的速率水平抛出,已知它落地时的速度大小为 vt,那么它运动

的时间是(

B. 地线、火线和零线

D. 零线、地线和火线

)。

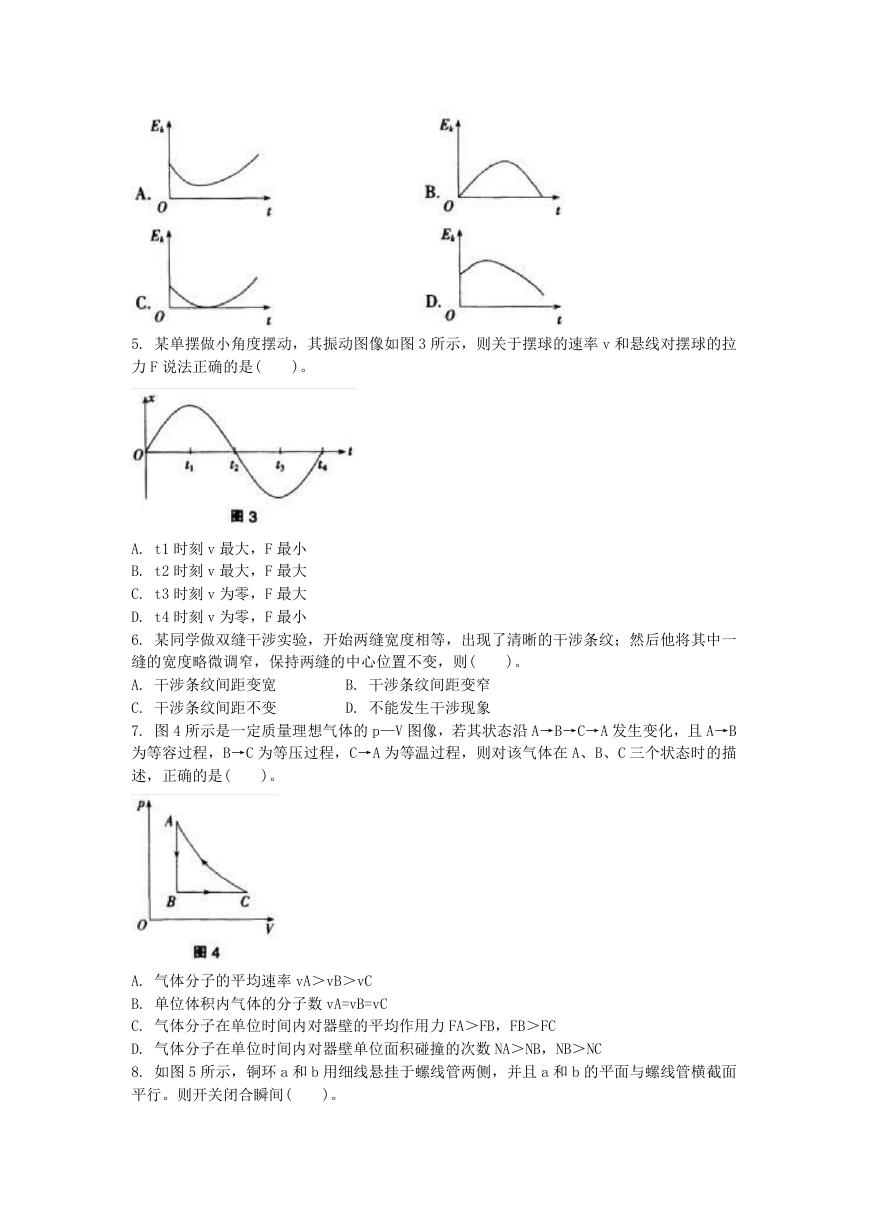

4. 比赛中运动员将铅球沿斜上方投掷出去,铅球离手后,在空中飞行过程中动能 Ek 随时间

t 的变化图像最接近的是(

)。

�

5. 某单摆做小角度摆动,其振动图像如图 3 所示,则关于摆球的速率 v 和悬线对摆球的拉

力 F 说法正确的是(

)。

A. t1 时刻 v 最大,F 最小

B. t2 时刻 v 最大,F 最大

C. t3 时刻 v 为零,F 最大

D. t4 时刻 v 为零,F 最小

6. 某同学做双缝干涉实验,开始两缝宽度相等,出现了清晰的干涉条纹;然后他将其中一

缝的宽度略微调窄,保持两缝的中心位置不变,则(

A. 干涉条纹间距变宽

C. 干涉条纹间距不变

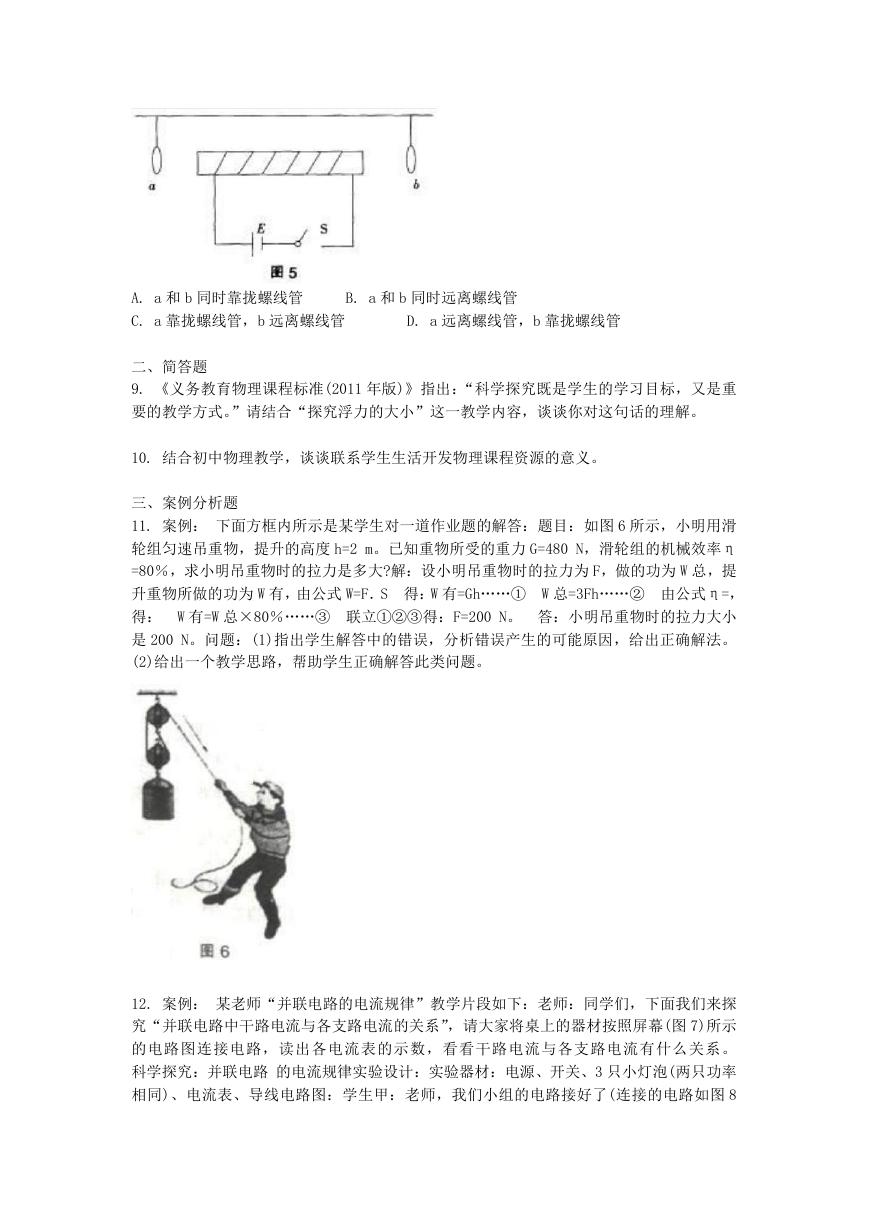

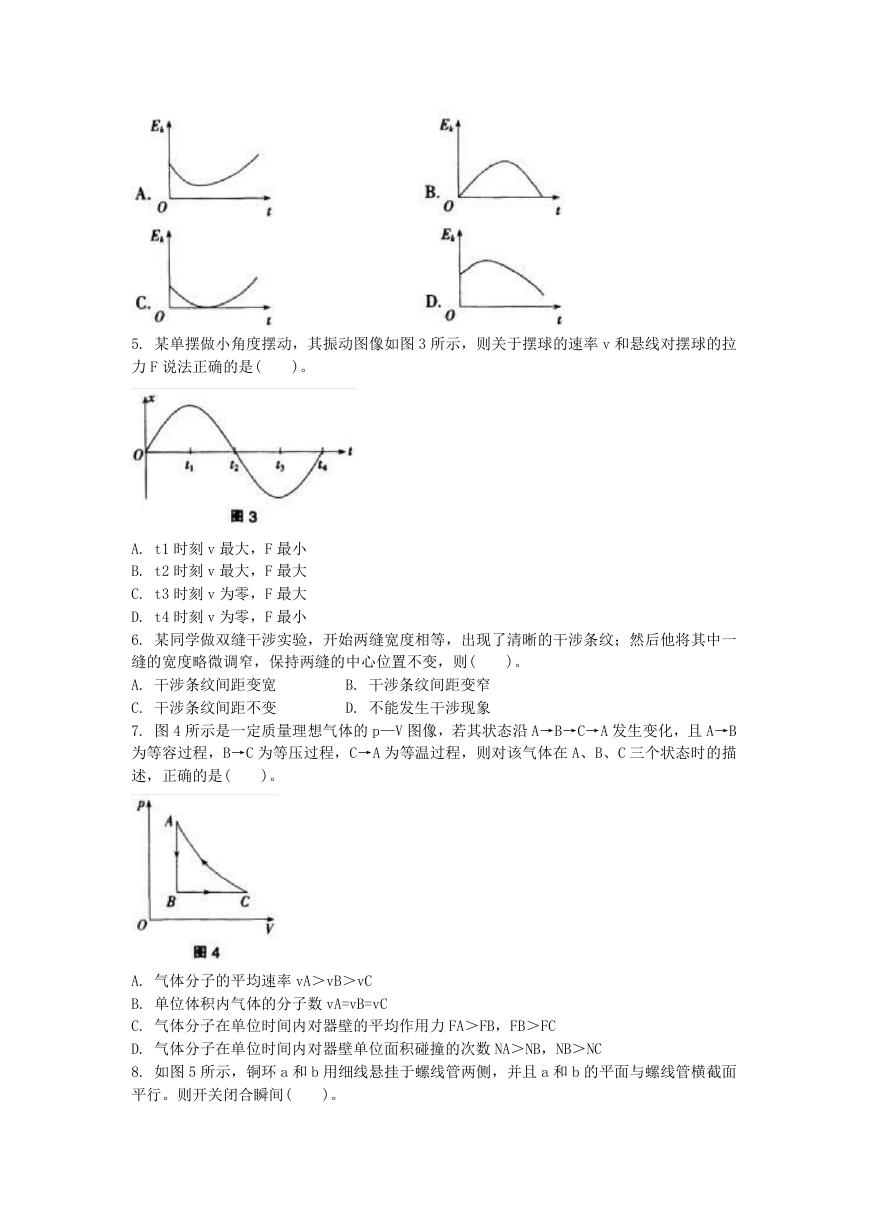

7. 图 4 所示是一定质量理想气体的 p—V 图像,若其状态沿 A→B→C→A 发生变化,且 A→B

为等容过程,B→C 为等压过程,C→A 为等温过程,则对该气体在 A、B、C 三个状态时的描

述,正确的是(

B. 干涉条纹间距变窄

D. 不能发生干涉现象

)。

)。

A. 气体分子的平均速率 vA>vB>vC

B. 单位体积内气体的分子数 vA=vB=vC

C. 气体分子在单位时间内对器壁的平均作用力 FA>FB,FB>FC

D. 气体分子在单位时间内对器壁单位面积碰撞的次数 NA>NB,NB>NC

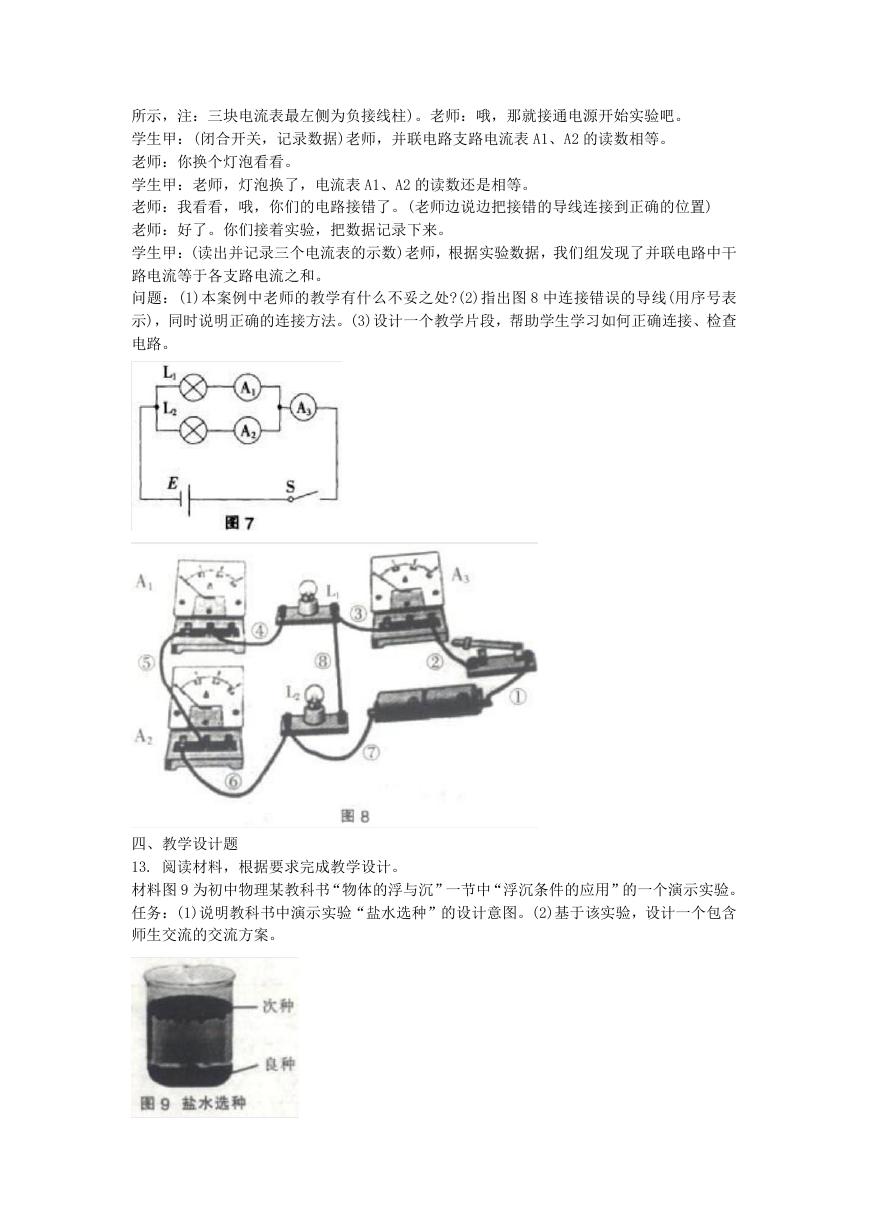

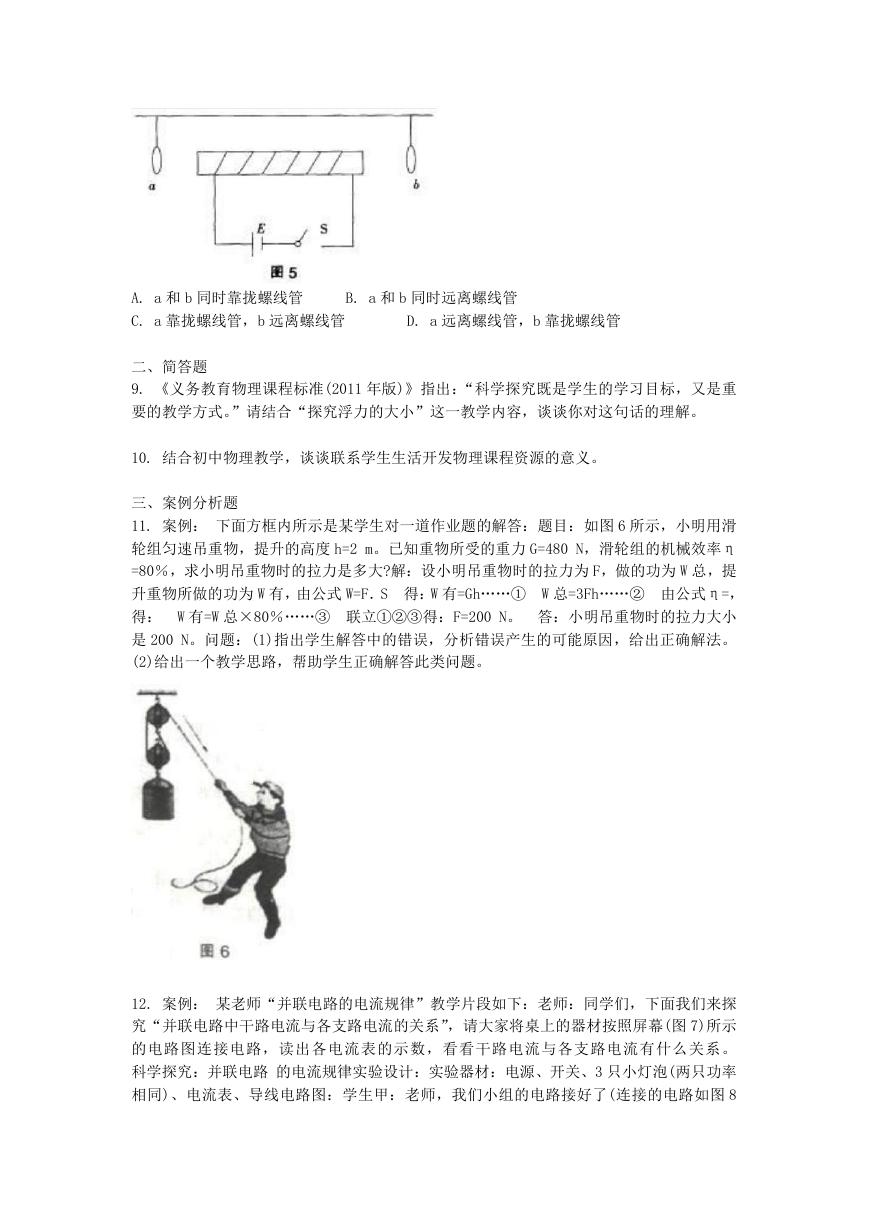

8. 如图 5 所示,铜环 a 和 b 用细线悬挂于螺线管两侧,并且 a 和 b 的平面与螺线管横截面

平行。则开关闭合瞬间(

)。

�

A. a 和 b 同时靠拢螺线管

C. a 靠拢螺线管,b 远离螺线管

B. a 和 b 同时远离螺线管

D. a 远离螺线管,b 靠拢螺线管

二、简答题

9. 《义务教育物理课程标准(2011 年版)》指出:“科学探究既是学生的学习目标,又是重

要的教学方式。”请结合“探究浮力的大小”这一教学内容,谈谈你对这句话的理解。

10. 结合初中物理教学,谈谈联系学生生活开发物理课程资源的意义。

三、案例分析题

11. 案例: 下面方框内所示是某学生对一道作业题的解答:题目:如图 6 所示,小明用滑

轮组匀速吊重物,提升的高度 h=2 m。已知重物所受的重力 G=480 N,滑轮组的机械效率η

=80%,求小明吊重物时的拉力是多大?解:设小明吊重物时的拉力为 F,做的功为 W 总,提

升重物所做的功为 W 有,由公式 W=F.S 得:W 有=Gh……① W 总=3Fh……② 由公式η=,

得: W 有=W 总×80%……③ 联立①②③得:F=200 N。 答:小明吊重物时的拉力大小

是 200 N。问题:(1)指出学生解答中的错误,分析错误产生的可能原因,给出正确解法。

(2)给出一个教学思路,帮助学生正确解答此类问题。

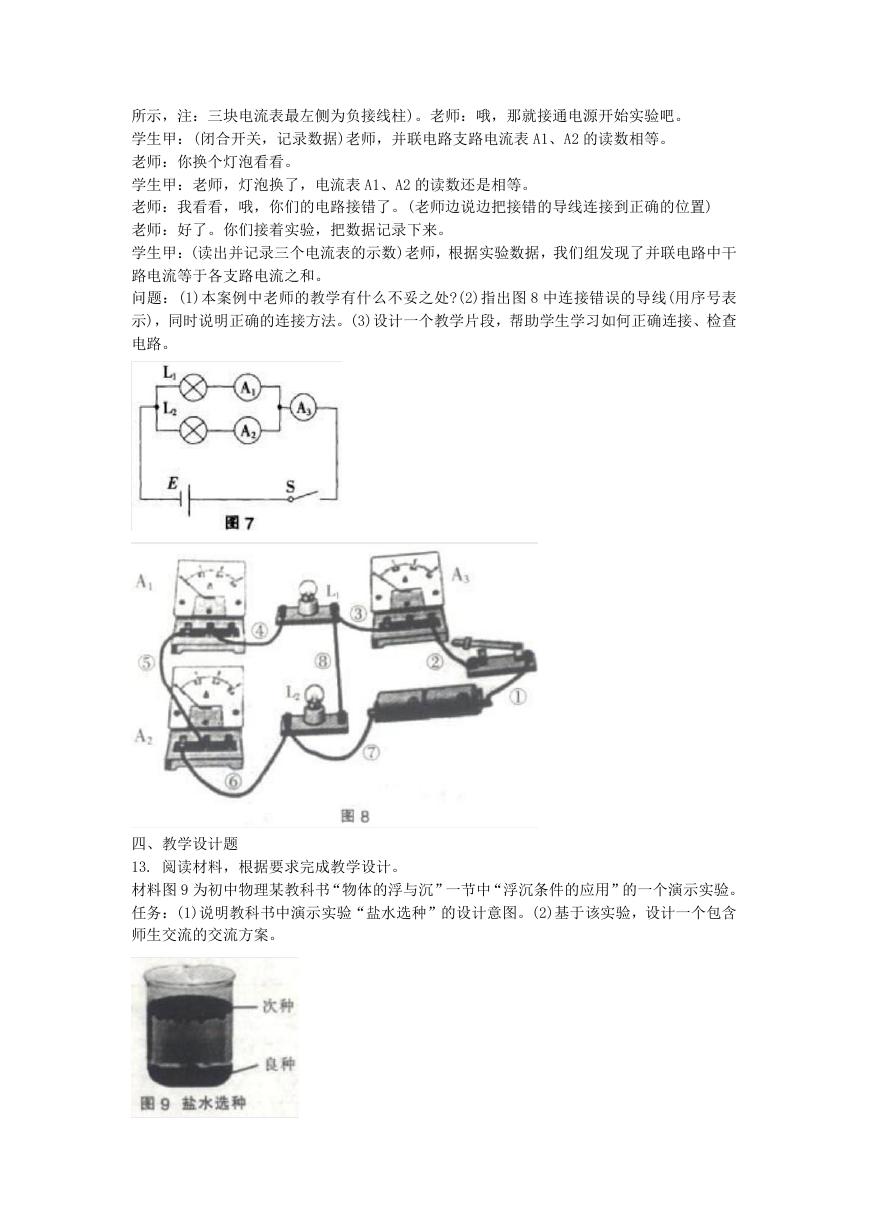

12. 案例: 某老师“并联电路的电流规律”教学片段如下:老师:同学们,下面我们来探

究“并联电路中干路电流与各支路电流的关系”,请大家将桌上的器材按照屏幕(图 7)所示

的电路图连接电路,读出各电流表的示数,看看干路电流与各支路电流有什么关系。

科学探究:并联电路 的电流规律实验设计:实验器材:电源、开关、3 只小灯泡(两只功率

相同)、电流表、导线电路图:学生甲:老师,我们小组的电路接好了(连接的电路如图 8

�

所示,注:三块电流表最左侧为负接线柱)。老师:哦,那就接通电源开始实验吧。

学生甲:(闭合开关,记录数据)老师,并联电路支路电流表 A1、A2 的读数相等。

老师:你换个灯泡看看。

学生甲:老师,灯泡换了,电流表 A1、A2 的读数还是相等。

老师:我看看,哦,你们的电路接错了。(老师边说边把接错的导线连接到正确的位置)

老师:好了。你们接着实验,把数据记录下来。

学生甲:(读出并记录三个电流表的示数)老师,根据实验数据,我们组发现了并联电路中干

路电流等于各支路电流之和。

问题:(1)本案例中老师的教学有什么不妥之处?(2)指出图 8 中连接错误的导线(用序号表

示),同时说明正确的连接方法。(3)设计一个教学片段,帮助学生学习如何正确连接、检查

电路。

四、教学设计题

13. 阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料图 9 为初中物理某教科书“物体的浮与沉”一节中“浮沉条件的应用”的一个演示实验。

任务:(1)说明教科书中演示实验“盐水选种”的设计意图。(2)基于该实验,设计一个包含

师生交流的交流方案。

�

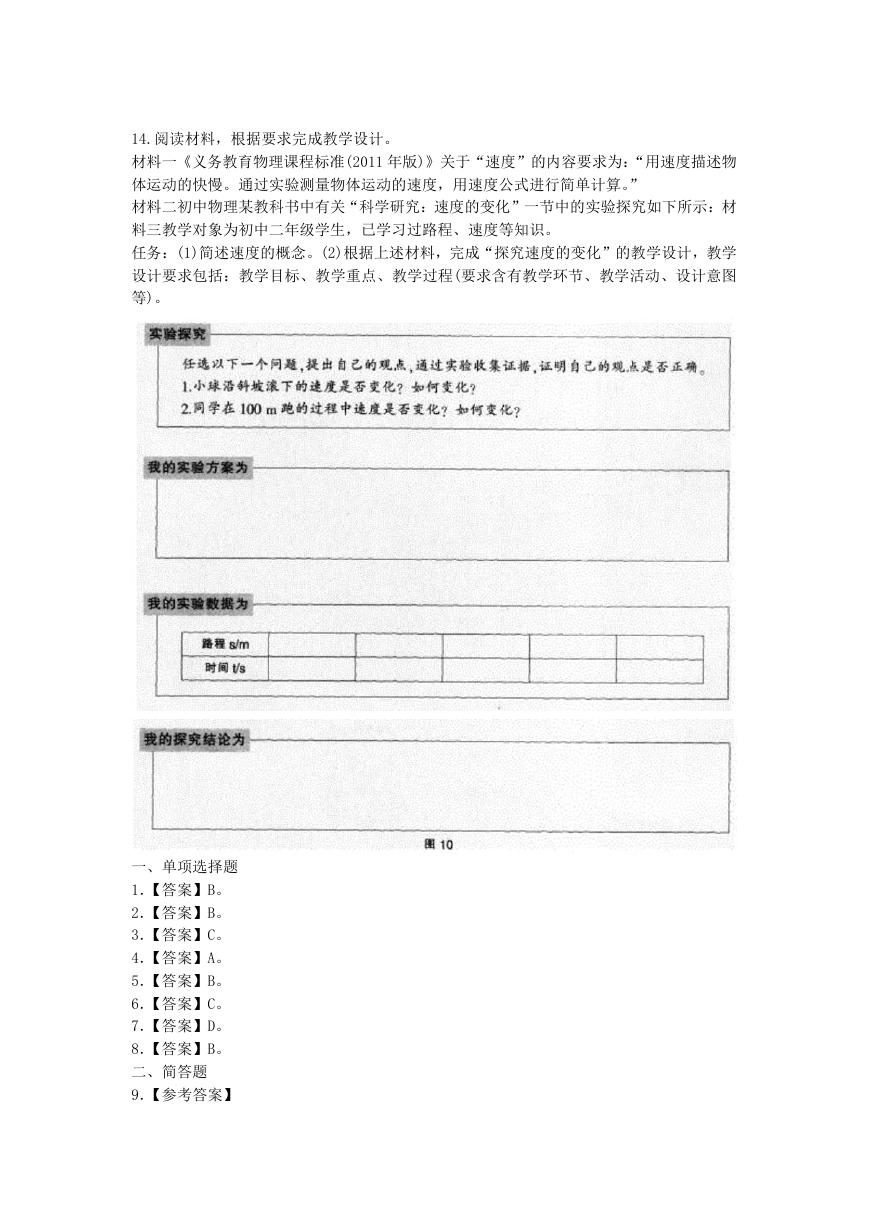

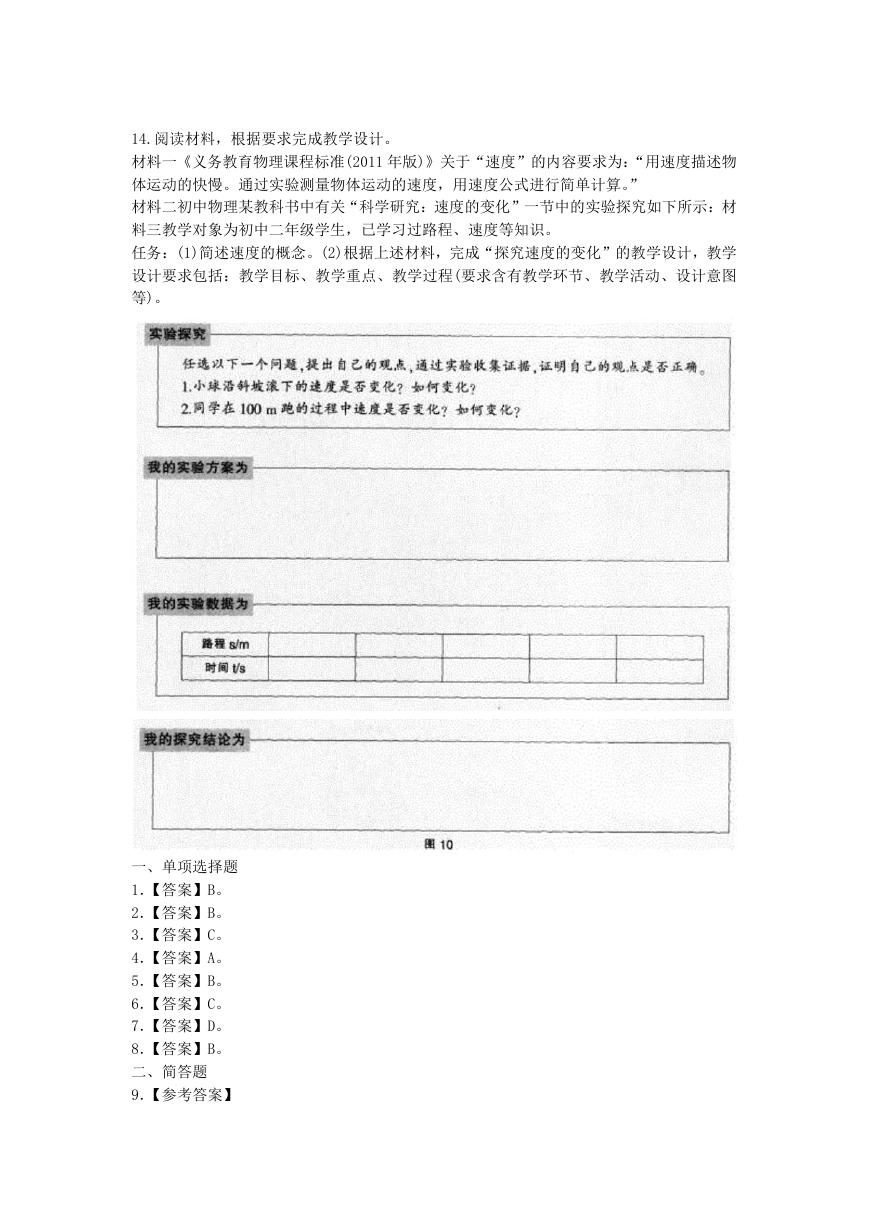

14.阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料一《义务教育物理课程标准(2011 年版)》关于“速度”的内容要求为:“用速度描述物

体运动的快慢。通过实验测量物体运动的速度,用速度公式进行简单计算。”

材料二初中物理某教科书中有关“科学研究:速度的变化”一节中的实验探究如下所示:材

料三教学对象为初中二年级学生,已学习过路程、速度等知识。

任务:(1)简述速度的概念。(2)根据上述材料,完成“探究速度的变化”的教学设计,教学

设计要求包括:教学目标、教学重点、教学过程(要求含有教学环节、教学活动、设计意图

等)。

一、单项选择题

1.【答案】B。

2.【答案】B。

3.【答案】C。

4.【答案】A。

5.【答案】B。

6.【答案】C。

7.【答案】D。

8.【答案】B。

二、简答题

9.【参考答案】

�

《义务教育物理课程标准(2011 年版)》指出:探究浮力大小的教学目标为“通过实验探究

浮力大小与哪些因素有关。”用科学探究的方式去学习了解浮力的大小是基本的教学目标。

科学探究的第一步:要想探究影响浮力大小的因素,先可根据生活中的经验去猜想其影响因

素有哪些?

科学探究的第二步:根据以上的猜想我们得到,影响浮力大小的因素可能与固体的密度、液

体的密度、固体浸没在液体中的体积或固体浸没在液体的深度有关。那么教师就可以采用控

制变量法(控制其他不变,只改变要研究的单一量的方法)来设计实验去研究相关量的影响

情况。科学探究的第三步:根据实验的结果来分析讨论得出结论,物体在液体中所受的浮力

大小,跟它在液体中的体积有关、跟液体的密度有关。物体浸没在液体中的体积越大、液体

的密度越大,浮力就越大。

通过探究浮力大小的一系列实验,我们可以看出用科学探究的方式去学习浮力大小的影响因

素是课标中的教学目标,也是教师教会学生明白浮力大小的影响因素的教学方式。

10.【参考答案】

《义务教育物理课程标准(2011 年版)》指出:物理课程资源是指学习物理可以利用的所有

资源,它包括教科书、教师教学用书、学生课外用书、科技书刊、音像资源、教学软件、互

联网、图书馆、实验室等。

开发物理课程资源,是切实提高物理教学质量的有效手段。物理课程是多方面的,为了更好

地开发和利用课程资源,接下来主要从“文本课程资源”“实验室课程资源”“多媒体教学资

源”“社会教育资源”四方面来对开发物理课程资源的意义提出建议。

(1)重视文本课程资源的开发和利用

许多课程资源都是以文本的形式呈现的。如教科书、教师用书、学生课外用书、期刊和报纸

等,文本课程资源在学生学习生活中发挥着非常重要的作用。比如在学习内能的利用中热机

及热机效率时,可以去查阅课外的书本,去了解热机的发展过程,永动机的发展经历以及能

量利用的相关知识。

(2)实验室课程资源的开发和利用

物理课程的实践性很强,学生的观察实验、动手操作等活动在学习生活中占很大的比重。比

如光的折射,可以先用水杯中筷子看上去是弯的来导入,再用大玻璃板在纸板上划线来研究

光的折射问题。

(3)多媒体教学资源的开发和利用

现代信息技术的高速发展和网络技术的广泛应用,为丰富物理课程资源提供了技术条件。比

如我们在学习分子热运动或电荷运动等时,可以通过图片、投影、录像等多媒体设备在课堂

中展示酒精挥发、花粉等在运动中的微观表现,让学生更好地理解分子热运动。

(4)社会教育资源的开发和利用

社会教育资源主要来源于报刊、电视、展览、科技馆、公共图书馆和农村等。比如说在学习

信息的传递时,可以去查阅相关资料,去了解生活中的电话或网络等传播的相关课外知识,

这些是课堂上或课本中不易提供的。 三、案例分析题

11.【参考答案】

(1)错误之处:该生主要是把拉力所做的总功计算错误,拉力的大小是 F,当重物 G 上升

高度 h 时,力 F 方向上运动了 2h。

错误原因:对绳子移动距离的理解有误。

正确解法如下:

�

(2)①可以一边指导学生自己思考一边让他们重点考虑重物上升 h 时,人得往回拉 2h 长

度的绳子而不是 3h,所以

;②然后让学生思考重物 G 上升了 h,所以

。

③再根据

,从而算出 F=300N;④做相关总结,指导学生以后在处理滑轮组问

题时一定要注意力 F 的大小和在力 F 方向上运动的距离,再结合有用功和总功解决问题,

另举其他类似的题目进行对比分析。

12.【参考答案】

(1)该教师的教学行为显然不符合新课程标准所倡导的教学理念,具体来讲主要在以下几

个维度存在问题:

①教师的评价行为方面:对于甲同学在实验过程中遇到的问题没有及时进行修正,且对于学

生提出情理之中的疑问老师没有给出及时有效的反馈信息,帮助该同学学习到正确的知识,

而是直接给出答案。表面上课堂气氛活跃,实际上流于形式,学生缺乏思考和想象的空间,

违反了教学评价

的反馈性和激励性原则,不利于提高学生学习水平和学习效果。

②教师的角色把握及学习环境营造方面:该教师在课堂中对于学生遇到的问题直接给出答

案,这种“灌输式”的教学与新课改中强调的“教师不仅是学生学习的传授者,还是学生学

习的组织者、引导者、合作者”这一要求相违背,不利于学生由“学会”到“会学”的转变。

(2)错误的导线:⑤⑥⑦。正确连接方法:导线⑤和⑥在电流表 A2 的两个接线柱交换位

置,把导线⑦连接在电灯泡 L2 的一端接在电流表 A2 的最左端。

(3)教学片段:

学生甲:老师,我们小组的电路连接好了。

老师:不错,看来同学们根据电路图连接实际电路的速度很快啊,操作都比较熟练。那老师

要问大家了,之前老师讲过当连接好电路之后不能盲目地通电,需要检查什么呢?

学生甲:要再检查实际连接的电路是不是和电路图的一样,确保一致时候再通电实验,这样

才能保证不损坏实验仪器。

教师:真棒,我们说连接好后要再检查检查,确保连接的实际电路和电路图一样,那现在老

师再给大家 3 分钟时间检查一下,检查过程中重点看看正负极接线柱和电流表是否短接了,

要是检查没问题就可以接通电源开始实验了。

学生甲:(闭合开关,记录数据)老师,并联电路支路两个电流表读数相等。

教师:老师来看看你的电路图,你看,两个电流表读数相同有可能是什么原因呢?根据串联

电路电流处处相等,你看下你的两个电流表 1 和 2 是不是接成串联了?还有一点需要注意

的是电流表的接线柱是分正负的。

学生甲:好的,老师,我再检查一下。

教师:嗯,再检查检查。

学生甲:老师,我刚才确实是把两个电流表串联接入电路了,而且电流表接线柱的正负极还

接反了。我重新按照电路图接好之后就没问题了。

教师:好,很不错,发现了电路的问题,也能自己改正过来。同学们以后连接电路的时候一

定要认真对照电路图,串并联不要混淆了,还有正负极也要接正确。多检查几遍。

学生甲:好的,老师,我们明白了。

教师:好,那现在你们继续实验,并把数据记录下来。要是实验过程中遇到什么问题不会的

就问老师。(教师在学生实验过程中巡视、指导)

学生甲:老师,根据实验数据,我们组发现了并联电路中干路电流等于各支路电流之和。

�

四、教学设计题

13.【参考答案】

(1)通过演示盐水选种实验并引导学生进行分析,能激发学生思考,引导学生应用浮沉条

件解释生活现象,达到巩固提升的教学目标。联系生活实际应用,学生能感受到物理知识与

生活生产的密切联系,增加对物理学科的学习兴趣和积极性。

(2)师:各位同学,请注意看老师做的实验(将一把种子逐渐放入装有盐水的烧杯中),说

说你看到什么现象。

生:大部分种子沉入盐水底部,少部分浮在盐水表面。

师:这就是农业生产中,常用的盐水选种的方法,我们可以发现,浮在盐水表面的都是干瘪

的种子,思考—下,这个现象与我们学习的沉浮条件有什么关系呢?

生:由于干瘪的种子密度较小,小于盐水的密度,根据浮沉条件,会浮在盐水表面。而饱满

的种子,密度大于盐水,会沉入盐水底部,从而达到选种的目的。

师:分析得非常完整,看来大家已经能够初步使用浮沉条件来解决问题了。接下来再思考—

个问题,如果配制好盐水之后,发现干瘪的种子也沉底了,我该怎么办呢?

生:继续加盐,增大盐水密度,直到干瘪的种子能够上浮为止。

师:分析得很正确。

14.【参考答案】

(1)速度:速度等于运动物体在单位时间内通过的路程,表示物体运动的快慢,速度、路

程与时间的关系为:

。

(2)教学设计:

科学探究:速度的变化

一、教学目标

1.知识与技能目标:学生能够对实验测量的数据进行正确的分析与处理,通过采用将物体

运动

所经历时间或路程分解为若干段的方法测量不同阶段物体的运动速度。

2.过程与方法目标:学生通过对小球沿斜坡滚下的速度变化的探究,掌握科学探究的各个

环节,

积累相关的物理实验方法。

3.情感态度与价值观目标:学生能够用实验来验证自己的猜想与观点,形成科学严谨的思

维方

式以及实事求是的精神;在实验中,培养与他人合作交流的意识。

二、教学重难点

教学重点:能够准确地收集实验数据,对实验数据进行分析处理。

教学难点:能够制定探究计划、设计实验方案。

三、教学准备

停表、卷尺、小球、斜面、挡板等。

四、教学方法

启发法、讨论法、探究式教学法。

五、教学过程

(一)创设情景,引入课题

在导入环节,播放奥运会上博尔特百米赛跑的视频,让学生根据已有的知识来判断博尔特在

百米赛跑的过程中,他的速度是如何变化的。具体可以如下展开:

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc