声速的测量

声波是一种在弹性介质中传播的纵波。声速则是描述声波在媒质中传播特性的一个基本

物理量。测量声速最简单的方法之一就是利用声速与振动频率 f 和波长λ之间的关系即

v )求出。本实验要测量的是超声波在空气中的传播速度。超声波是频率为 2×

410

(

910 Hz 的机械波,它具有波长短,易于定向发射等特点。所以应用非常广泛,如医用 B

f

─

超、超声洗牙机、超声探测器、超声碎石机、超声驱蚊机、超声测距仪等等。

一. 实验目的

1. 学会用共振干涉法和位相法测量超声波在空气中的传播速度。

2. 学会使用示波器和信号发生器。

3. 加强对驻波及振动合成等理论的理解。

二. 实验仪器

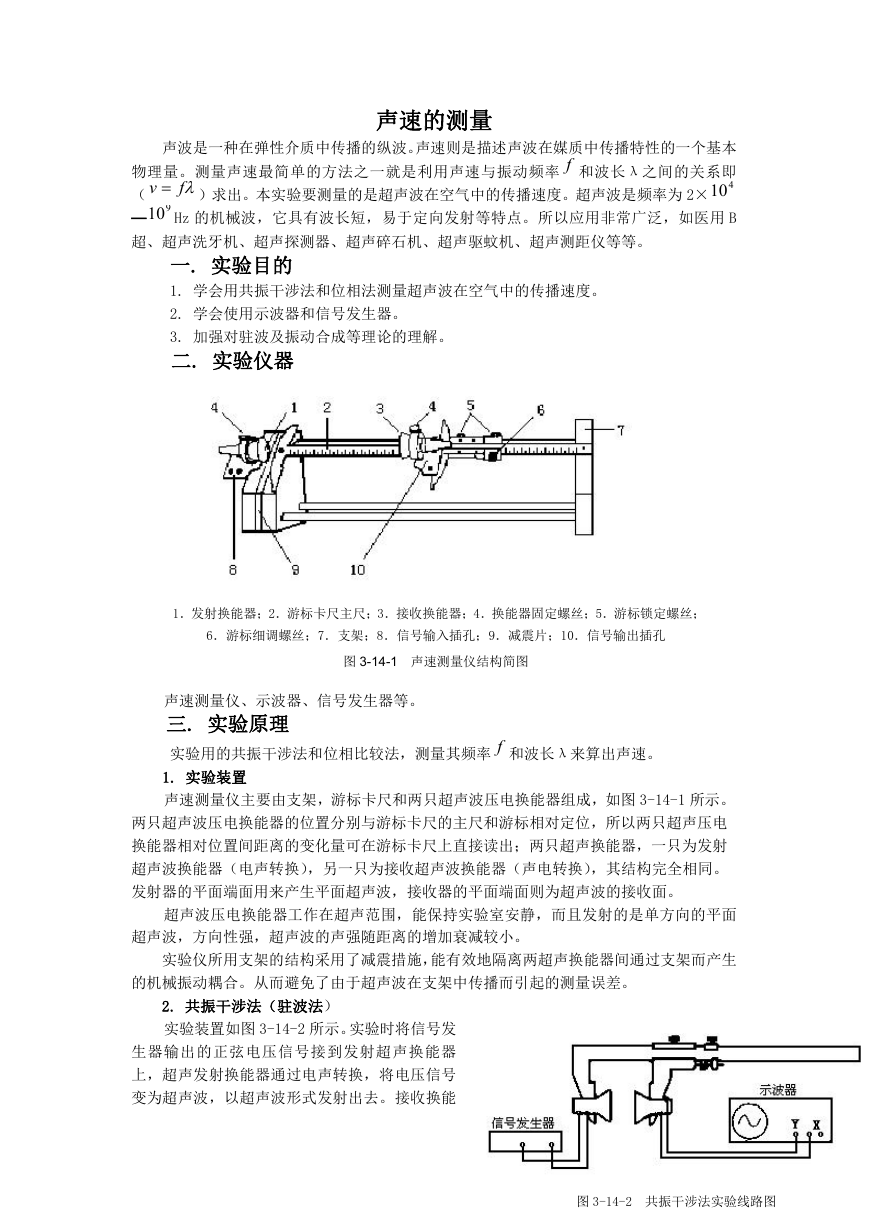

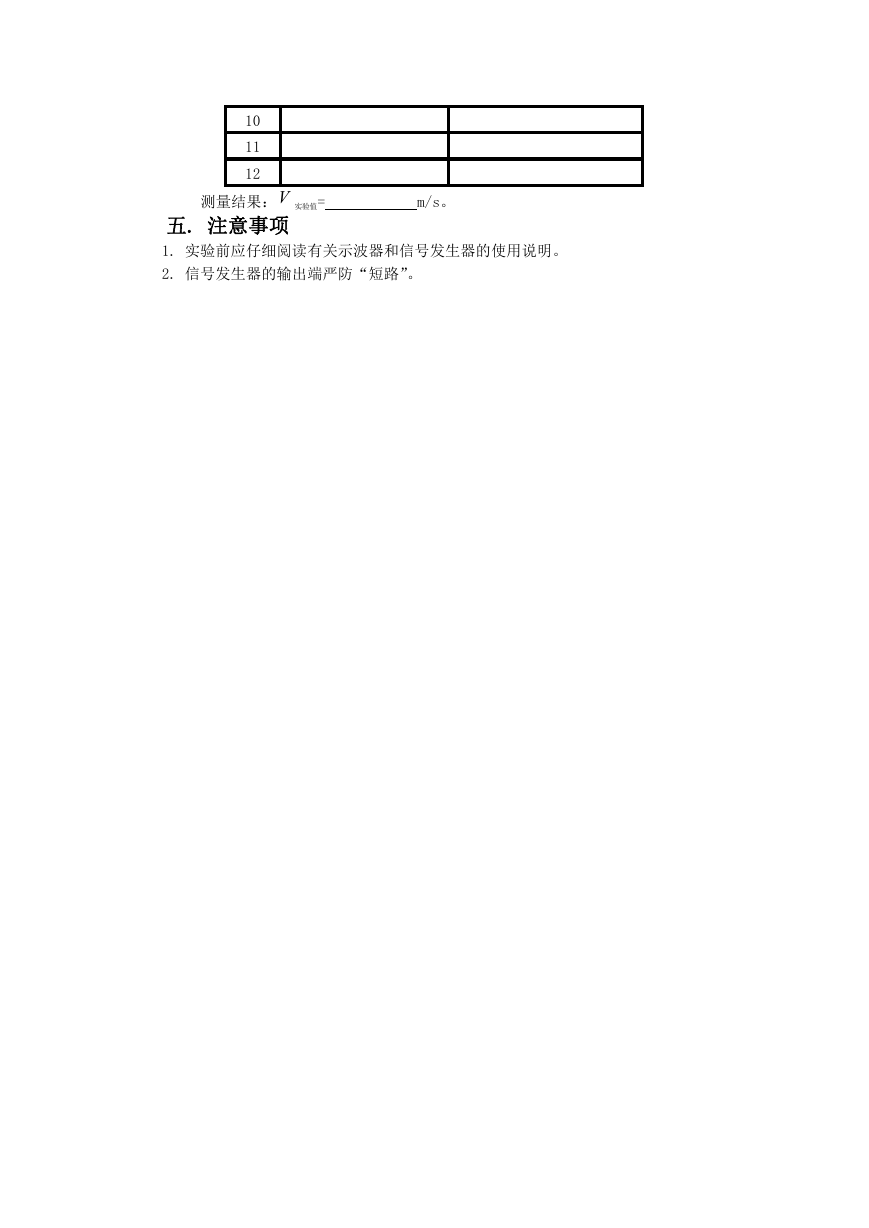

1.发射换能器;2.游标卡尺主尺;3.接收换能器;4.换能器固定螺丝;5.游标锁定螺丝;

6.游标细调螺丝;7.支架;8.信号输入插孔;9.减震片;10.信号输出插孔

图 3-14-1 声速测量仪结构简图

声速测量仪、示波器、信号发生器等。

三. 实验原理

实验用的共振干涉法和位相比较法,测量其频率 f 和波长λ来算出声速。

1. 实验装置

声速测量仪主要由支架,游标卡尺和两只超声波压电换能器组成,如图 3-14-1 所示。

两只超声波压电换能器的位置分别与游标卡尺的主尺和游标相对定位,所以两只超声压电

换能器相对位置间距离的变化量可在游标卡尺上直接读出;两只超声换能器,一只为发射

超声波换能器(电声转换),另一只为接收超声波换能器(声电转换),其结构完全相同。

发射器的平面端面用来产生平面超声波,接收器的平面端面则为超声波的接收面。

超声波压电换能器工作在超声范围,能保持实验室安静,而且发射的是单方向的平面

超声波,方向性强,超声波的声强随距离的增加衰减较小。

实验仪所用支架的结构采用了减震措施,能有效地隔离两超声换能器间通过支架而产生

的机械振动耦合。从而避免了由于超声波在支架中传播而引起的测量误差。

2. 共振干涉法(驻波法)

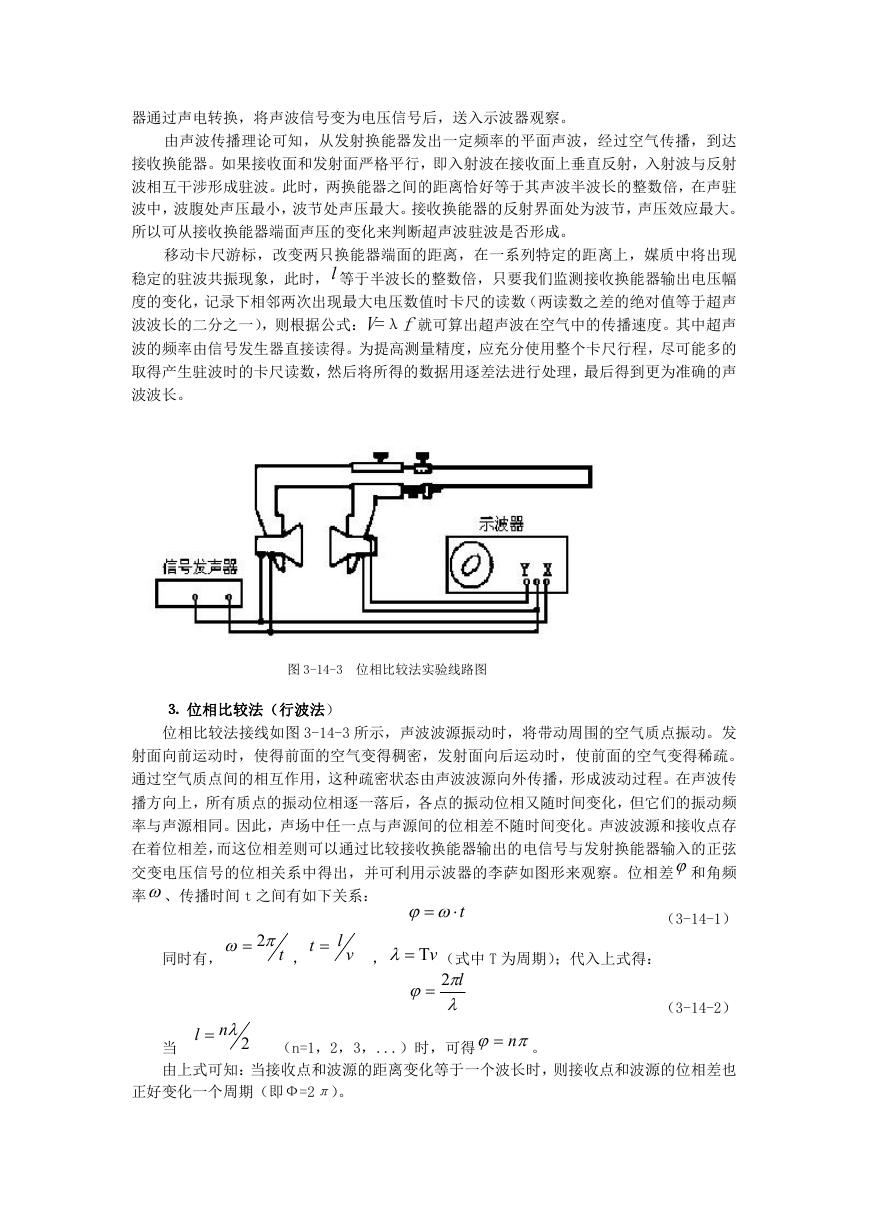

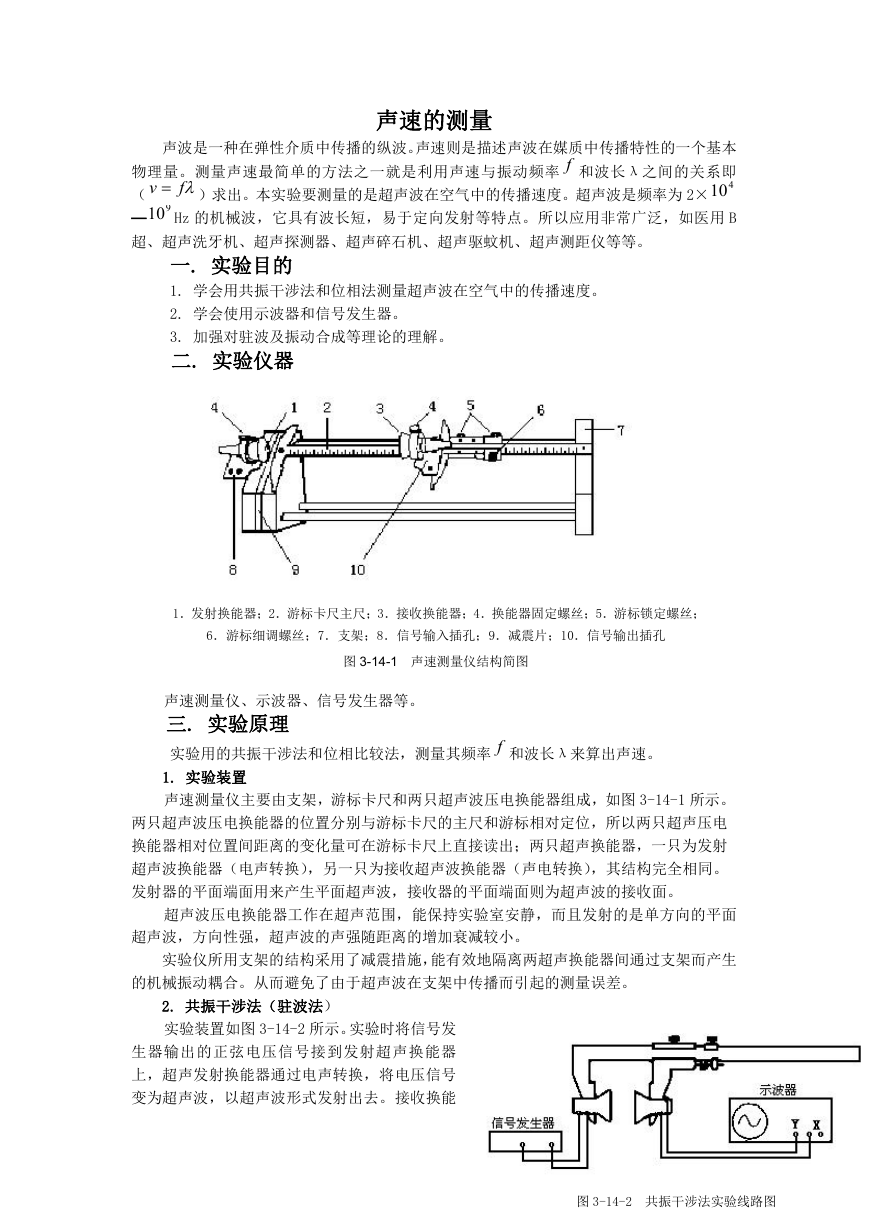

实验装置如图 3-14-2 所示。实验时将信号发

生器输出的正弦电压信号接到发射超声换能器

上,超声发射换能器通过电声转换,将电压信号

变为超声波,以超声波形式发射出去。接收换能

图 3-14-2 共振干涉法实验线路图

�

器通过声电转换,将声波信号变为电压信号后,送入示波器观察。

由声波传播理论可知,从发射换能器发出一定频率的平面声波,经过空气传播,到达

接收换能器。如果接收面和发射面严格平行,即入射波在接收面上垂直反射,入射波与反射

波相互干涉形成驻波。此时,两换能器之间的距离恰好等于其声波半波长的整数倍,在声驻

波中,波腹处声压最小,波节处声压最大。接收换能器的反射界面处为波节,声压效应最大。

所以可从接收换能器端面声压的变化来判断超声波驻波是否形成。

移动卡尺游标,改变两只换能器端面的距离,在一系列特定的距离上,媒质中将出现

稳定的驻波共振现象,此时,l 等于半波长的整数倍,只要我们监测接收换能器输出电压幅

度的变化,记录下相邻两次出现最大电压数值时卡尺的读数(两读数之差的绝对值等于超声

波波长的二分之一),则根据公式:V=λf就可算出超声波在空气中的传播速度。其中超声

波的频率由信号发生器直接读得。为提高测量精度,应充分使用整个卡尺行程,尽可能多的

取得产生驻波时的卡尺读数,然后将所得的数据用逐差法进行处理,最后得到更为准确的声

波波长。

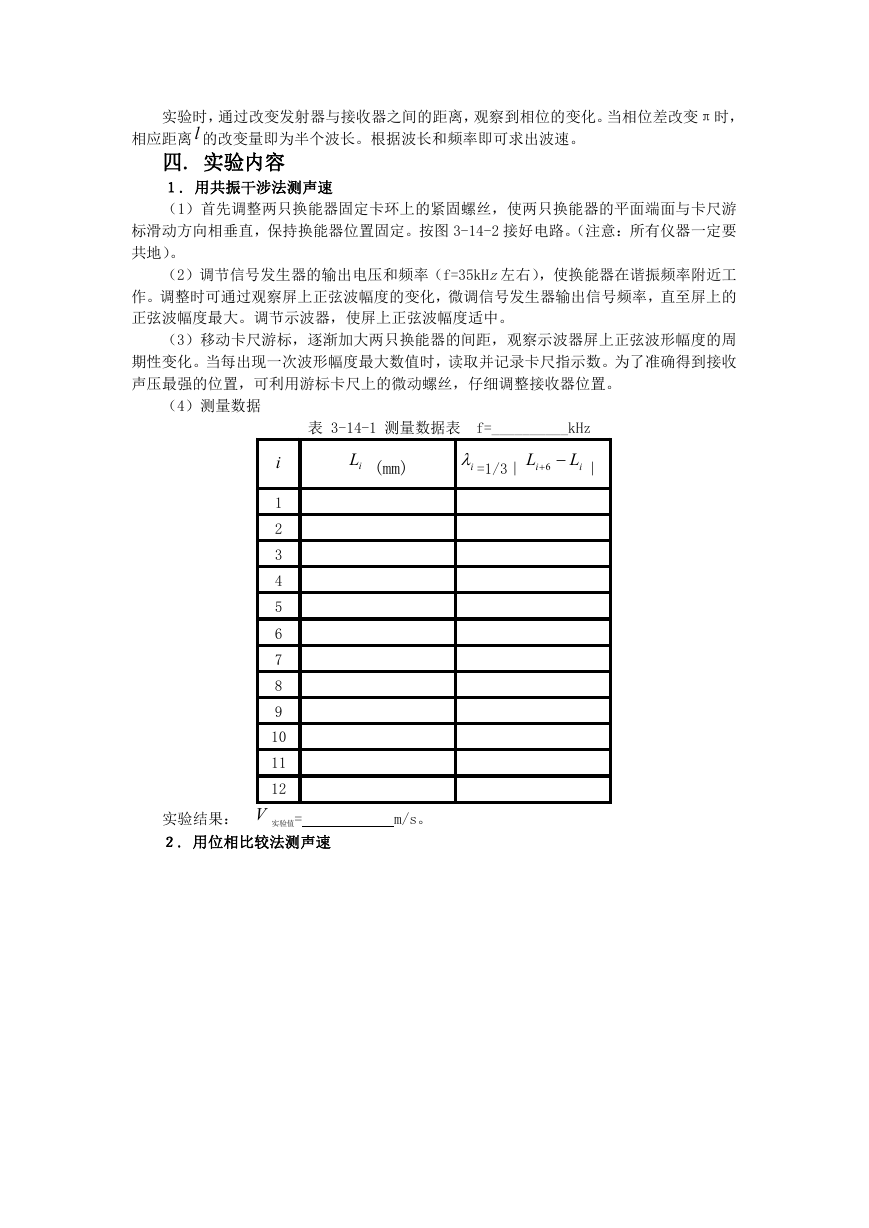

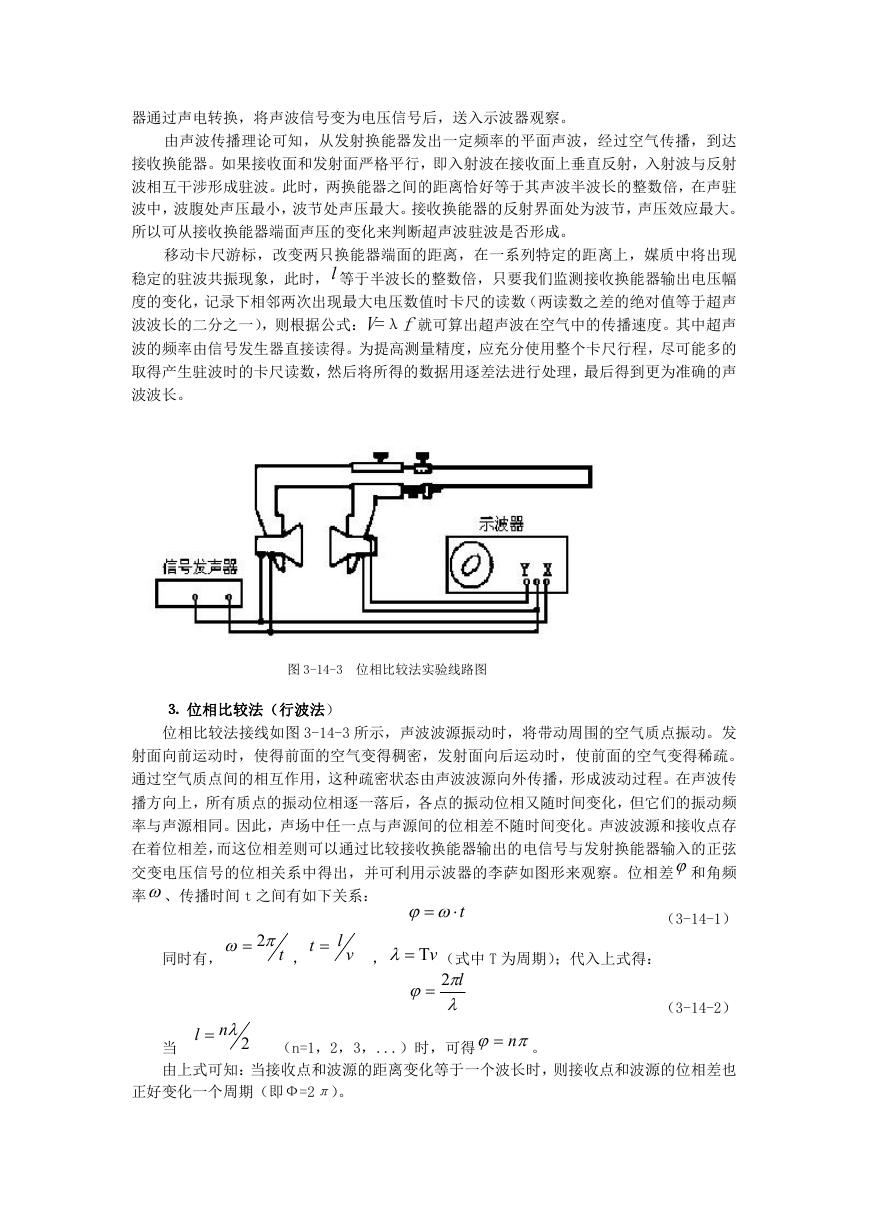

图 3-14-3 位相比较法实验线路图

⒊ 位相比较法(行波法)

位相比较法接线如图 3-14-3 所示,声波波源振动时,将带动周围的空气质点振动。发

射面向前运动时,使得前面的空气变得稠密,发射面向后运动时,使前面的空气变得稀疏。

通过空气质点间的相互作用,这种疏密状态由声波波源向外传播,形成波动过程。在声波传

播方向上,所有质点的振动位相逐一落后,各点的振动位相又随时间变化,但它们的振动频

率与声源相同。因此,声场中任一点与声源间的位相差不随时间变化。声波波源和接收点存

在着位相差,而这位相差则可以通过比较接收换能器输出的电信号与发射换能器输入的正弦

交变电压信号的位相关系中得出,并可利用示波器的李萨如图形来观察。位相差和角频

率、传播时间 t 之间有如下关系:

t

(3-14-1)

2

t

t

,

l

v

,

同时有,

v

(式中 T 为周期);代入上式得:

l2

(3-14-2)

l

n

2

当

由上式可知:当接收点和波源的距离变化等于一个波长时,则接收点和波源的位相差也

(n=1,2,3,...)时,可得

n 。

正好变化一个周期(即Ф=2π)。

�

实验时,通过改变发射器与接收器之间的距离,观察到相位的变化。当相位差改变π时,

相应距离l 的改变量即为半个波长。根据波长和频率即可求出波速。

四. 实验内容

1. 用共振干涉法测声速

(1)首先调整两只换能器固定卡环上的紧固螺丝,使两只换能器的平面端面与卡尺游

标滑动方向相垂直,保持换能器位置固定。按图 3-14-2 接好电路。(注意:所有仪器一定要

共地)。

(2)调节信号发生器的输出电压和频率(f=35kHz左右),使换能器在谐振频率附近工

作。调整时可通过观察屏上正弦波幅度的变化,微调信号发生器输出信号频率,直至屏上的

正弦波幅度最大。调节示波器,使屏上正弦波幅度适中。

(3)移动卡尺游标,逐渐加大两只换能器的间距,观察示波器屏上正弦波形幅度的周

期性变化。当每出现一次波形幅度最大数值时,读取并记录卡尺指示数。为了准确得到接收

声压最强的位置,可利用游标卡尺上的微动螺丝,仔细调整接收器位置。

(4)测量数据

表 3-14-1 测量数据表 f=__________kHz

iL (mm)

i=1/3∣

L

i

6

L

i

∣

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

实验结果: V 实验值=

2. 用位相比较法测声速

m/s。

�

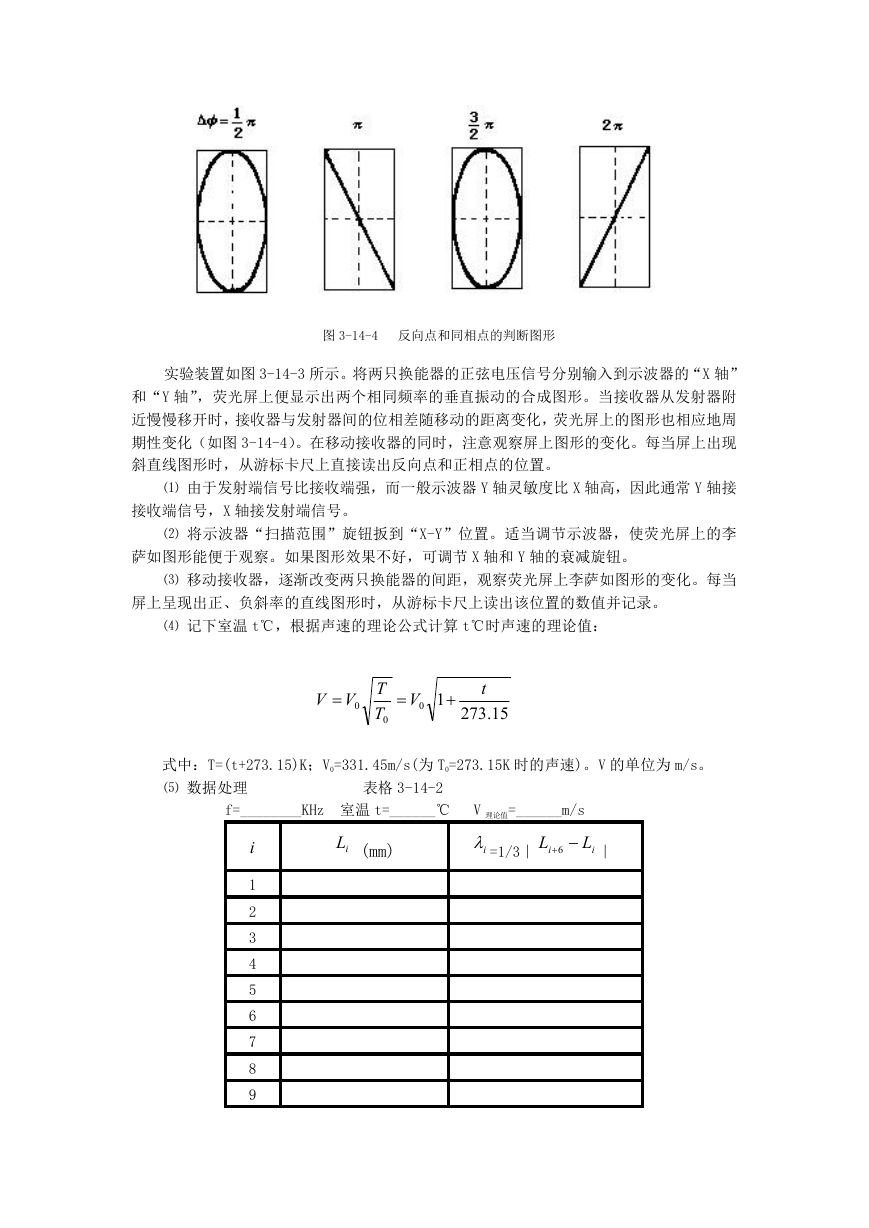

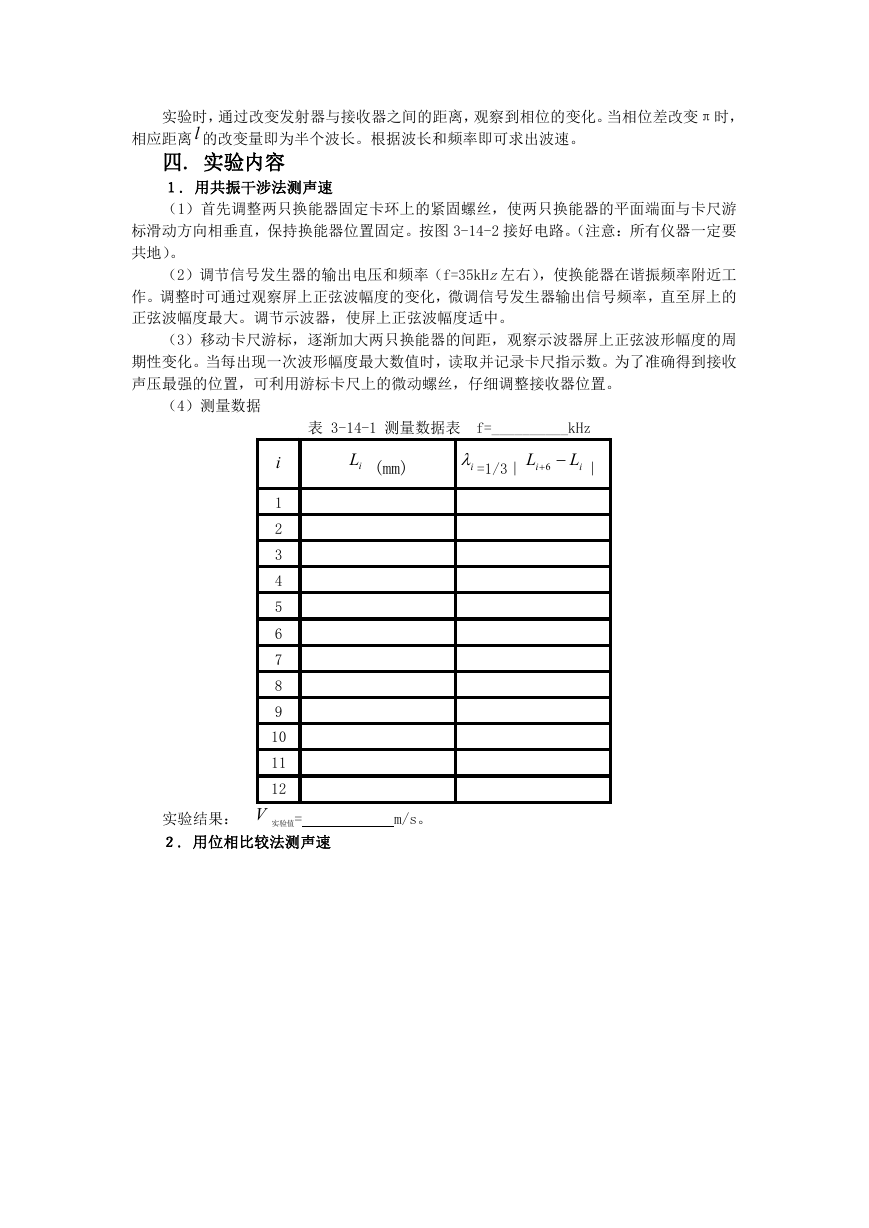

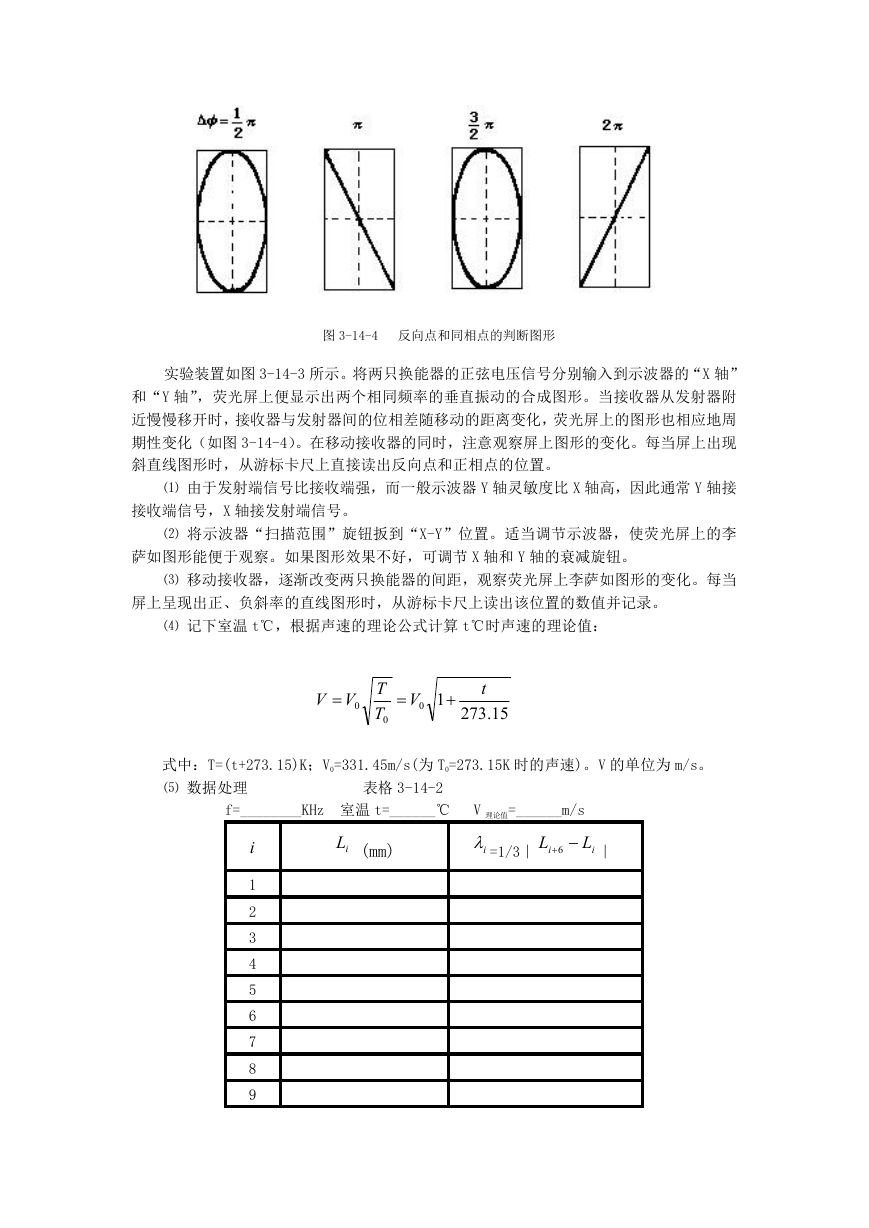

图 3-14-4 反向点和同相点的判断图形

实验装置如图 3-14-3 所示。将两只换能器的正弦电压信号分别输入到示波器的“X 轴”

和“Y 轴”,荧光屏上便显示出两个相同频率的垂直振动的合成图形。当接收器从发射器附

近慢慢移开时,接收器与发射器间的位相差随移动的距离变化,荧光屏上的图形也相应地周

期性变化(如图 3-14-4)。在移动接收器的同时,注意观察屏上图形的变化。每当屏上出现

斜直线图形时,从游标卡尺上直接读出反向点和正相点的位置。

⑴ 由于发射端信号比接收端强,而一般示波器 Y 轴灵敏度比 X 轴高,因此通常 Y 轴接

接收端信号,X 轴接发射端信号。

⑵ 将示波器“扫描范围”旋钮扳到“X-Y”位置。适当调节示波器,使荧光屏上的李

萨如图形能便于观察。如果图形效果不好,可调节 X 轴和 Y 轴的衰减旋钮。

⑶ 移动接收器,逐渐改变两只换能器的间距,观察荧光屏上李萨如图形的变化。每当

屏上呈现出正、负斜率的直线图形时,从游标卡尺上读出该位置的数值并记录。

⑷ 记下室温 t℃,根据声速的理论公式计算 t℃时声速的理论值:

TVV

T

0

0

10

V

t

273

15.

式中:T=(t+273.15)K;V0=331.45m/s(为 T0=273.15K 时的声速)。V 的单位为 m/s。

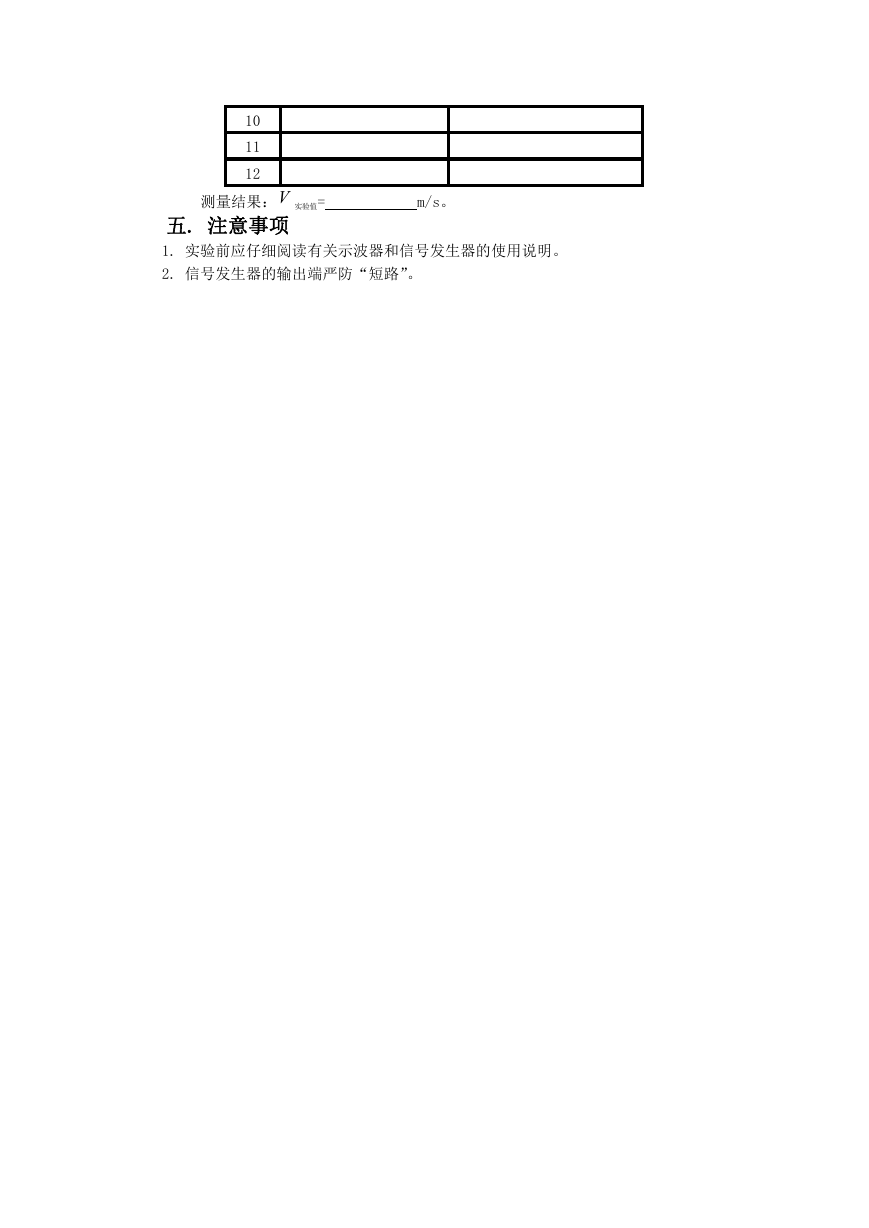

⑸ 数据处理

表格 3-14-2

f=________KHz 室温 t=______℃ V 理论值=______m/s

6

i=1/3∣

iL (mm)

L

i

L

i

∣

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

�

10

11

12

测量结果:V 实验值=

m/s。

五. 注意事项

1. 实验前应仔细阅读有关示波器和信号发生器的使用说明。

2. 信号发生器的输出端严防“短路”。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc