2012 年山东普通高中会考物理真题及答案

全卷共 100 分,考试时间为 90 分钟。

第一部分(42 分 共同必做)

注意事项:

1.答第一部分前务必将自己的姓名、考号、考试科目涂写在答题卡上。考试结束后,试题和答题卡

一并收回。

2.第一部分中的每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号(ABCD)涂黑,如

需改动,要用橡皮擦干净再改涂其他答案。

一、本题共 14 小题,每小题 3 分,共 42 分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的。

选对的得 3 分,选错或不答的得 0 分。

1.下列几组共点力分别作用在一个物体上,有可能使物体达到平衡状态的是

A.7 N,5 N,1 N

B.3 N,4 N,8 N

C.4 N,10 N,5 N

D.4 N,12 N,8 N

2.关于相互接触的两物体之间的弹力和摩擦力,下列说法正确的是

A.有摩擦力一定有弹力

B.摩擦力的大小与弹力成正比

C.有弹力一定有摩擦力

D.弹力是动力,摩擦力是阻力

3.下列说法正确的是

A.能量不可能由一种形式转化为另一种形式

B.随着人们对资源的利用,自然界中的总能量越来越少

C.能量可以从一种形式转化为另一种形式

D.能量可以源源不断地产生,自然界中的总能量越来越多

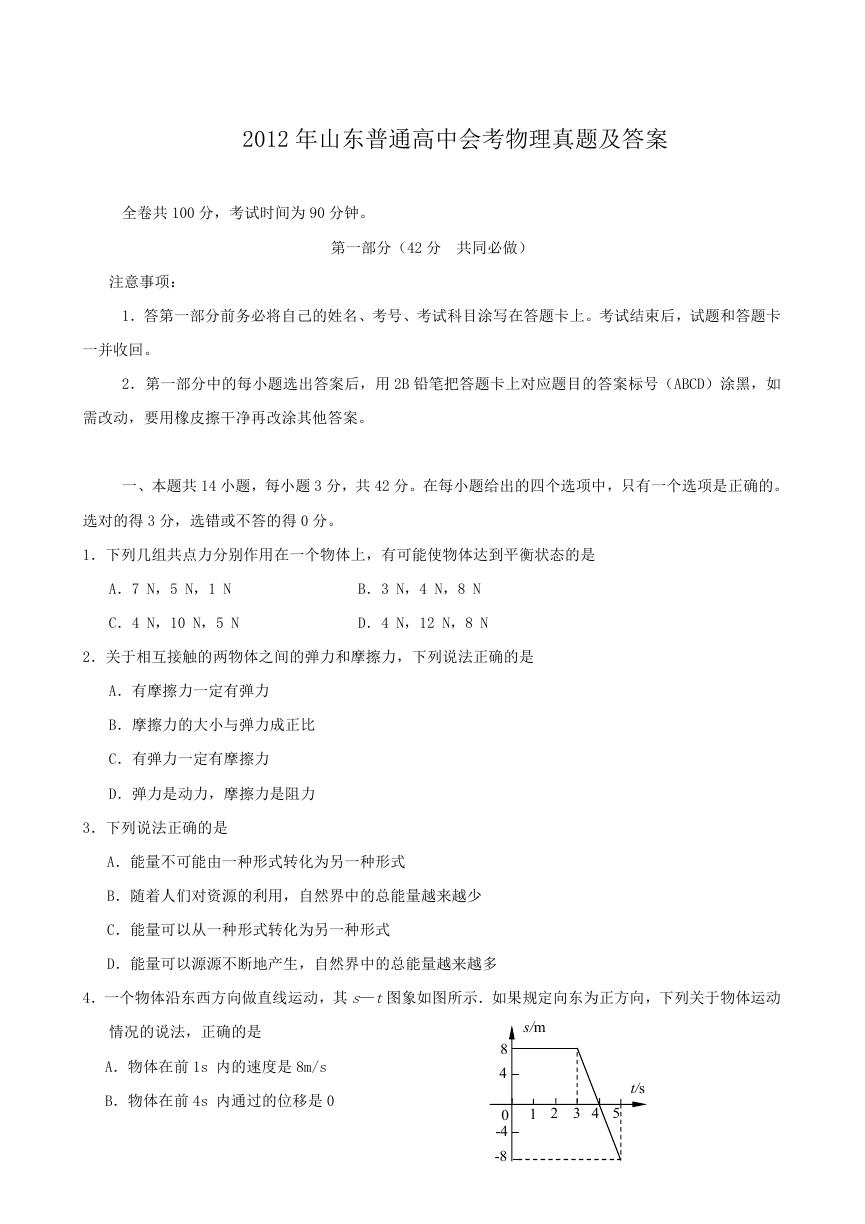

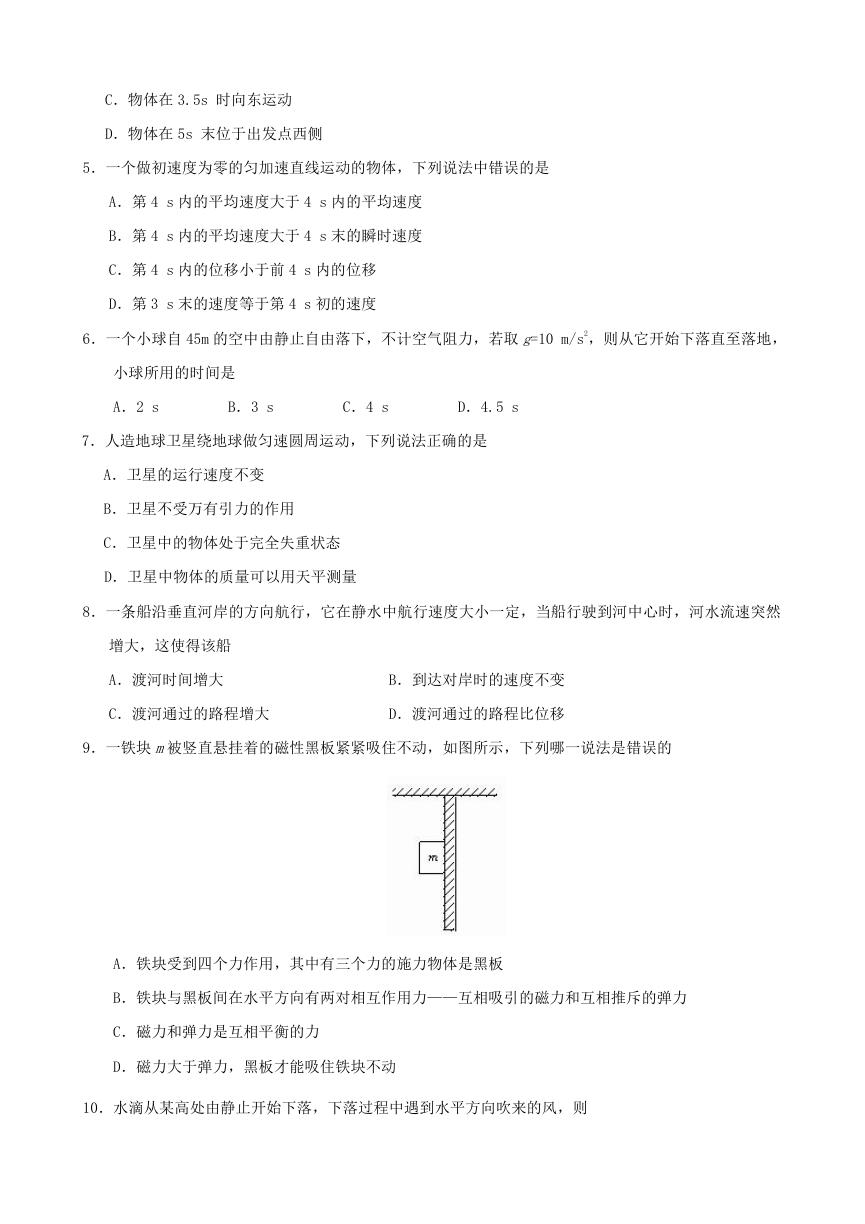

4.一个物体沿东西方向做直线运动,其 s—t图象如图所示.如果规定向东为正方向,下列关于物体运动

情况的说法,正确的是

A.物体在前 1s 内的速度是 8m/s

B.物体在前 4s 内通过的位移是 0

s/m

t/s

1 2 3 4 5

8

4

0

-4

-8

�

C.物体在 3.5s 时向东运动

D.物体在 5s 末位于出发点西侧

5.一个做初速度为零的匀加速直线运动的物体,下列说法中错误的是

A.第 4 s 内的平均速度大于 4 s 内的平均速度

B.第 4 s 内的平均速度大于 4 s 末的瞬时速度

C.第 4 s 内的位移小于前 4 s 内的位移

D.第 3 s 末的速度等于第 4 s 初的速度

6.一个小球自 45m 的空中由静止自由落下,不计空气阻力,若取 g=10 m/s2,则从它开始下落直至落地,

小球所用的时间是

A.2 s

B.3 s

C.4 s

D.4.5 s

7.人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,下列说法正确的是

A.卫星的运行速度不变

B.卫星不受万有引力的作用

C.卫星中的物体处于完全失重状态

D.卫星中物体的质量可以用天平测量

8.一条船沿垂直河岸的方向航行,它在静水中航行速度大小一定,当船行驶到河中心时,河水流速突然

增大,这使得该船

A.渡河时间增大

B.到达对岸时的速度不变

C.渡河通过的路程增大

D.渡河通过的路程比位移

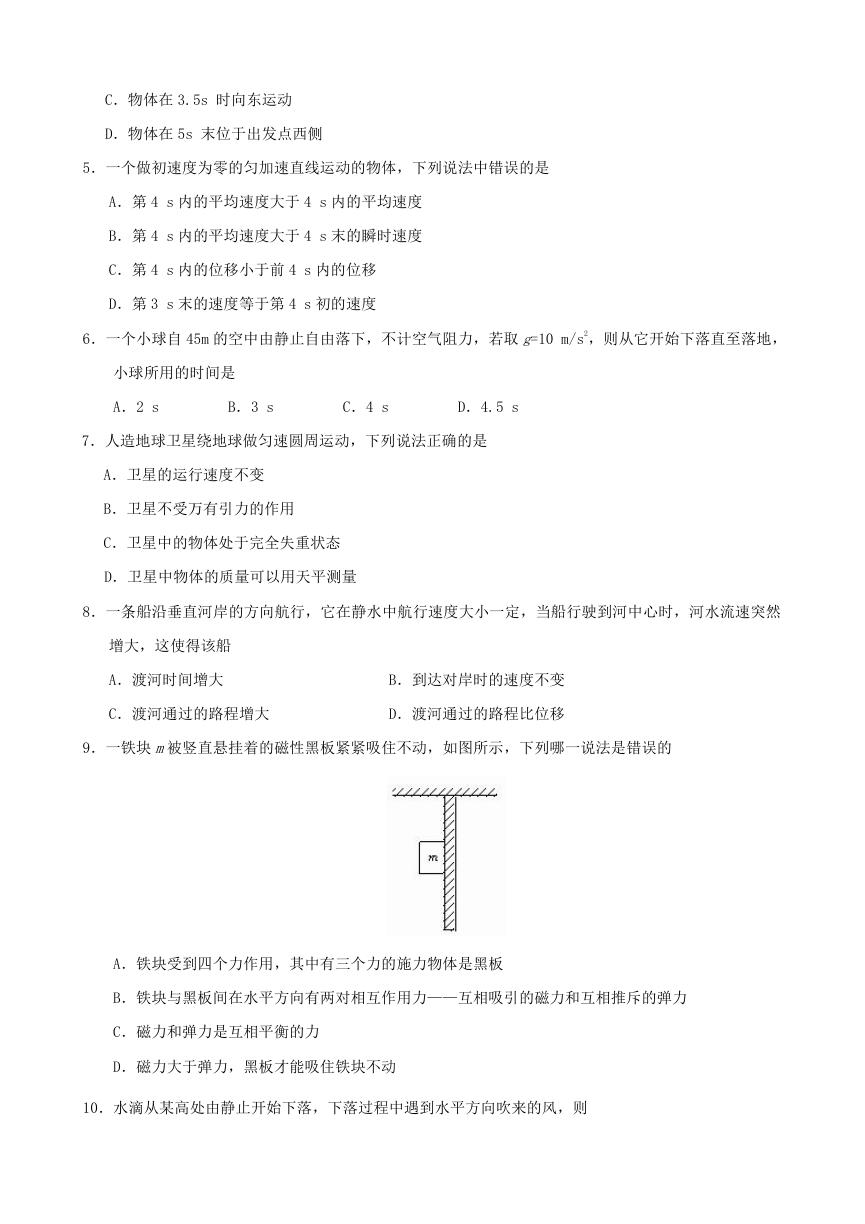

9.一铁块 m被竖直悬挂着的磁性黑板紧紧吸住不动,如图所示,下列哪一说法是错误的

A.铁块受到四个力作用,其中有三个力的施力物体是黑板

B.铁块与黑板间在水平方向有两对相互作用力——互相吸引的磁力和互相推斥的弹力

C.磁力和弹力是互相平衡的力

D.磁力大于弹力,黑板才能吸住铁块不动

10.水滴从某高处由静止开始下落,下落过程中遇到水平方向吹来的风,则

�

A.风速越大,水滴下落的时间越长

B.风速越大,水滴下落的时间越短

C.水滴着地时的瞬时速度与风速无关

D.水滴下落的时间与风速无关

11.电梯中有一质量为 m的人,当电梯以

A. mg

9

10

B.mg

1

10

g 的加速度匀加速上升时,人对地板压力的大小是

C. mg

10

11

D. mg

11

10

12.有两个大小恒定的力,作用在一点上,当两力同向时,合力为 A,反向时合力为 B,当两力相互垂直

时,其合力大小为

A.

2 B

A

2

C.

BA

B.

(

2 B

A

2

2/)

D.

(

BA

2/)

13.如图所示,一个重为 G的木箱放在水平地面上,木箱与水平面间的动摩擦因数为μ,用一个与水平方

向成θ角的推力 F推动木箱沿地面做匀速直线运动,则推力的水平分力等于

A.Ftanθ

B.μG/(cosθ-μsinθ)

C.μG/(1-μtanθ)

D.Fsinθ

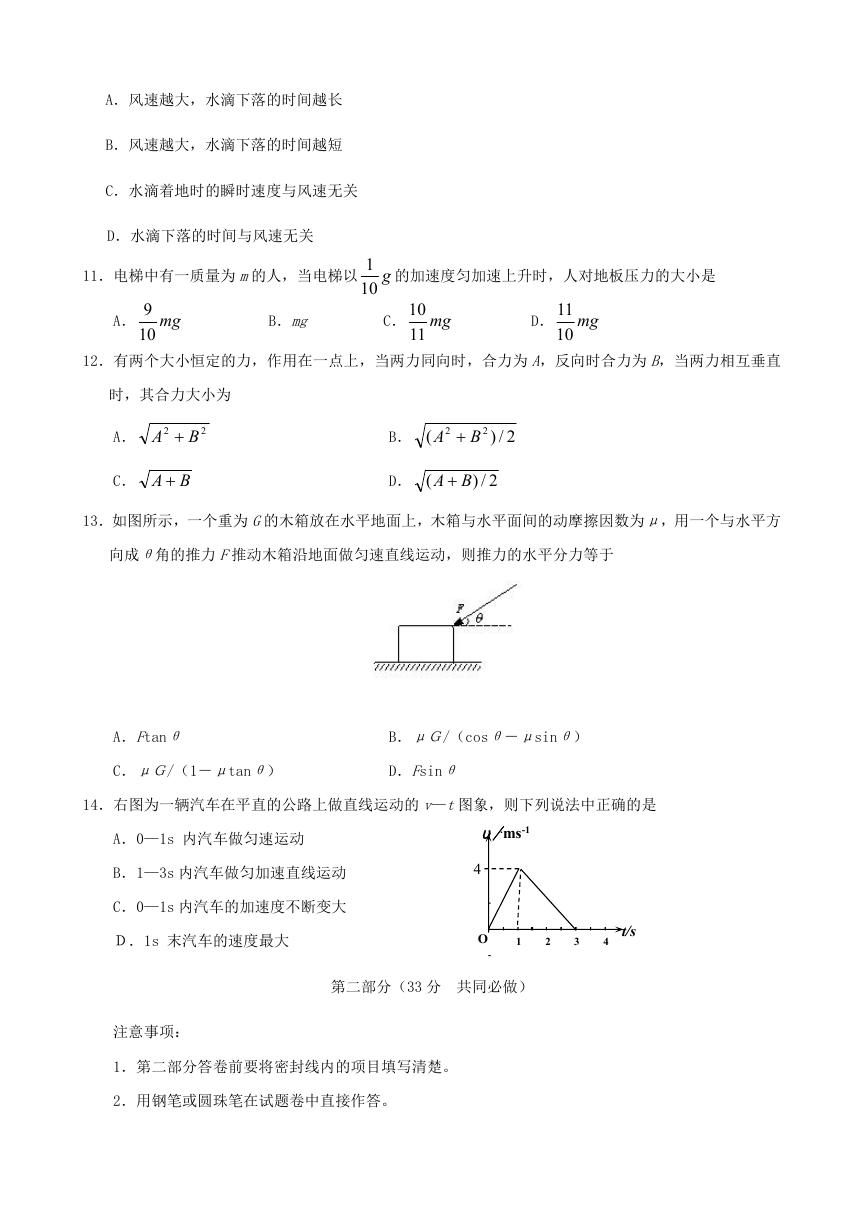

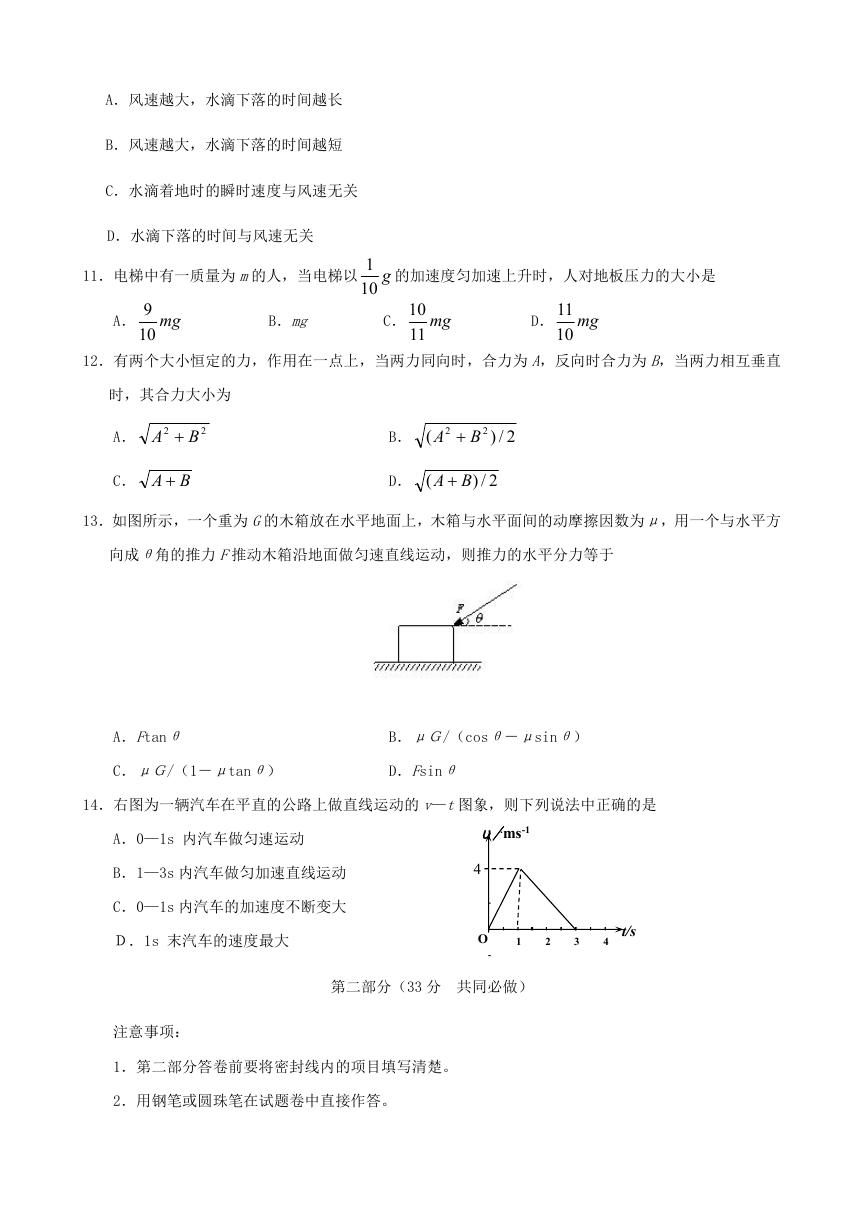

14.右图为一辆汽车在平直的公路上做直线运动的 v—t图象,则下列说法中正确的是

A.0—1s 内汽车做匀速运动

B.1—3s 内汽车做匀加速直线运动

C.0—1s 内汽车的加速度不断变大

D.1s 末汽车的速度最大

υ/.ms-1

4

O

1

2

3

4

t/s

第二部分(33 分 共同必做)

注意事项:

1.第二部分答卷前要将密封线内的项目填写清楚。

2.用钢笔或圆珠笔在试题卷中直接作答。

�

二、本题包括 2 个小题,共 13 分。根据题目要求将答案填写在题中指定的位置上。

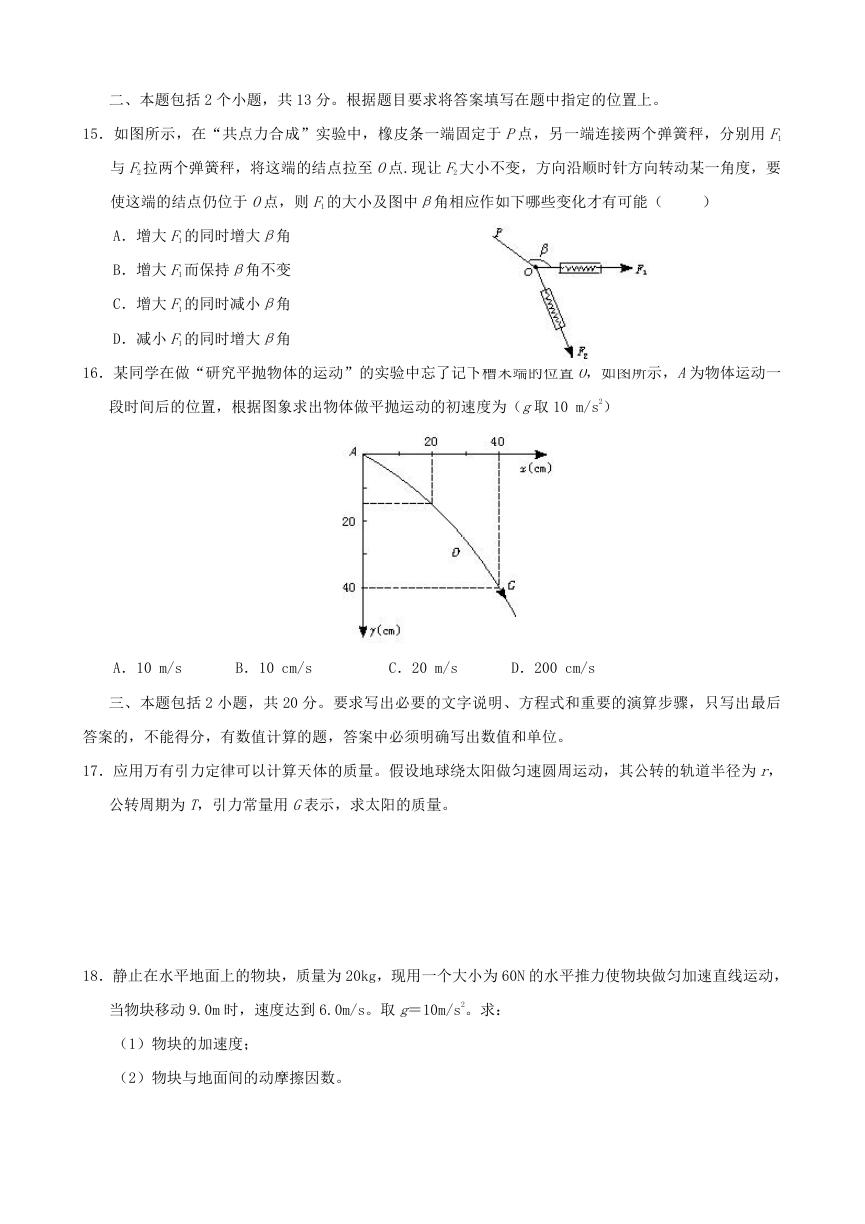

15.如图所示,在“共点力合成”实验中,橡皮条一端固定于 P点,另一端连接两个弹簧秤,分别用 F1

与 F2 拉两个弹簧秤,将这端的结点拉至 O点.现让 F2 大小不变,方向沿顺时针方向转动某一角度,要

使这端的结点仍位于 O点,则 F1 的大小及图中β角相应作如下哪些变化才有可能(

)

A.增大 F1 的同时增大β角

B.增大 F1 而保持β角不变

C.增大 F1 的同时减小β角

D.减小 F1 的同时增大β角

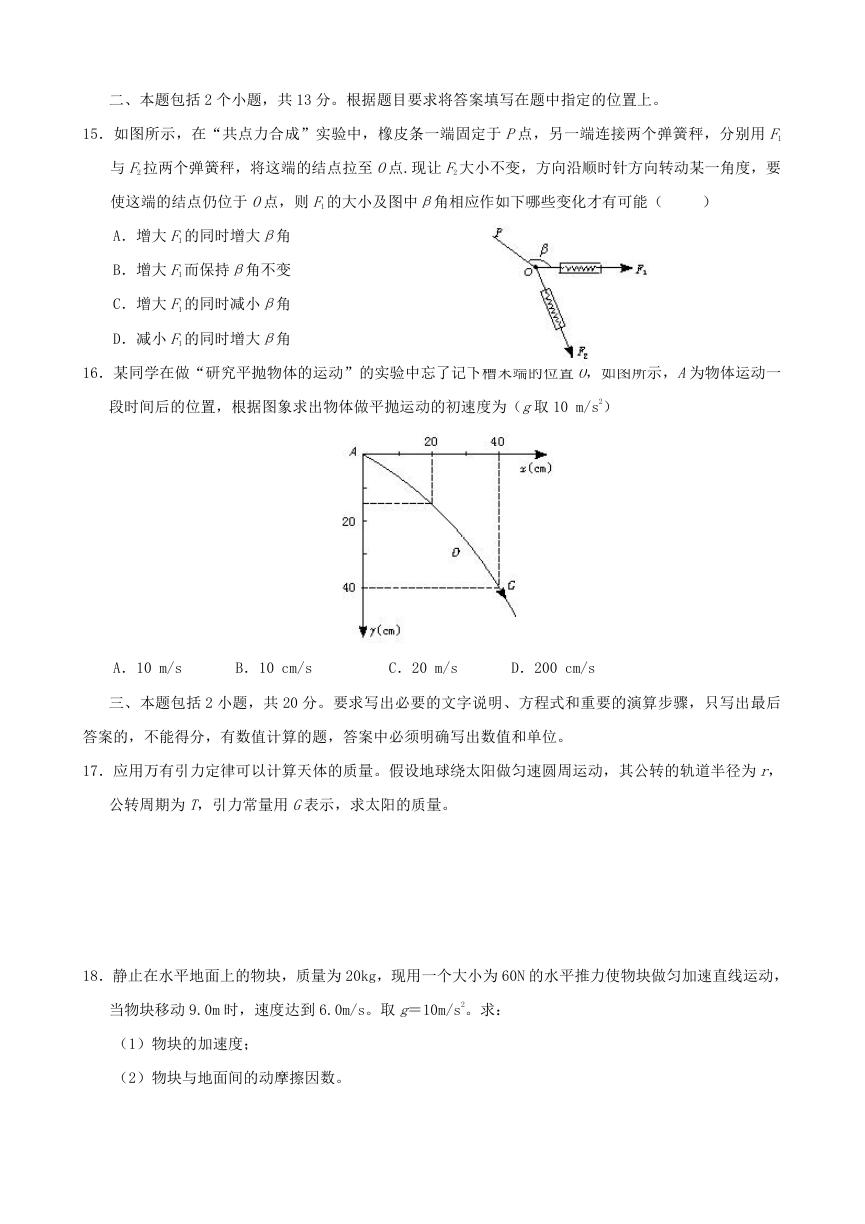

16.某同学在做“研究平抛物体的运动”的实验中忘了记下槽末端的位置 O,如图所示,A为物体运动一

段时间后的位置,根据图象求出物体做平抛运动的初速度为(g取 10 m/s2)

A.10 m/s

B.10 cm/s

C.20 m/s

D.200 cm/s

三、本题包括 2 小题,共 20 分。要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后

答案的,不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

17.应用万有引力定律可以计算天体的质量。假设地球绕太阳做匀速圆周运动,其公转的轨道半径为 r,

公转周期为 T,引力常量用 G表示,求太阳的质量。

18.静止在水平地面上的物块,质量为 20kg,现用一个大小为 60N 的水平推力使物块做匀加速直线运动,

当物块移动 9.0m 时,速度达到 6.0m/s。取 g=10m/s2。求:

(1)物块的加速度;

(2)物块与地面间的动摩擦因数。

�

注意事项:

第三部分(25 分 选做题)

考生可从下列两个选修模块试题中选做一组,不可跨模块选做。如果考生选做了多个模块的试题,以

选做模块试题中先呈现的一组计分。

四-1、本组共 4 个小题,共 25 分。根据题目要求将答案填写在题中指定的位置。1-19.提出分子电流假

第 1 组(选修 1-1)

说的科学家是(

)

A.奥斯特

C.法拉第

B.安培

D.麦克斯韦

1-20.关于电磁波的特点,以下说法正确的是(

)

A.电磁波是横波

B.电磁波是纵波

C.电磁波在任何介质中的传播速度均为 3×108m/s

D.电磁波传播不需要介质

1-21.闭合电路中产生感应电动势的大小,跟穿过这一闭合电路的下列哪个物理量成正比(

)

A.磁通量

B.磁感应强度

C.磁通量的变化率

D.磁通量的变化量

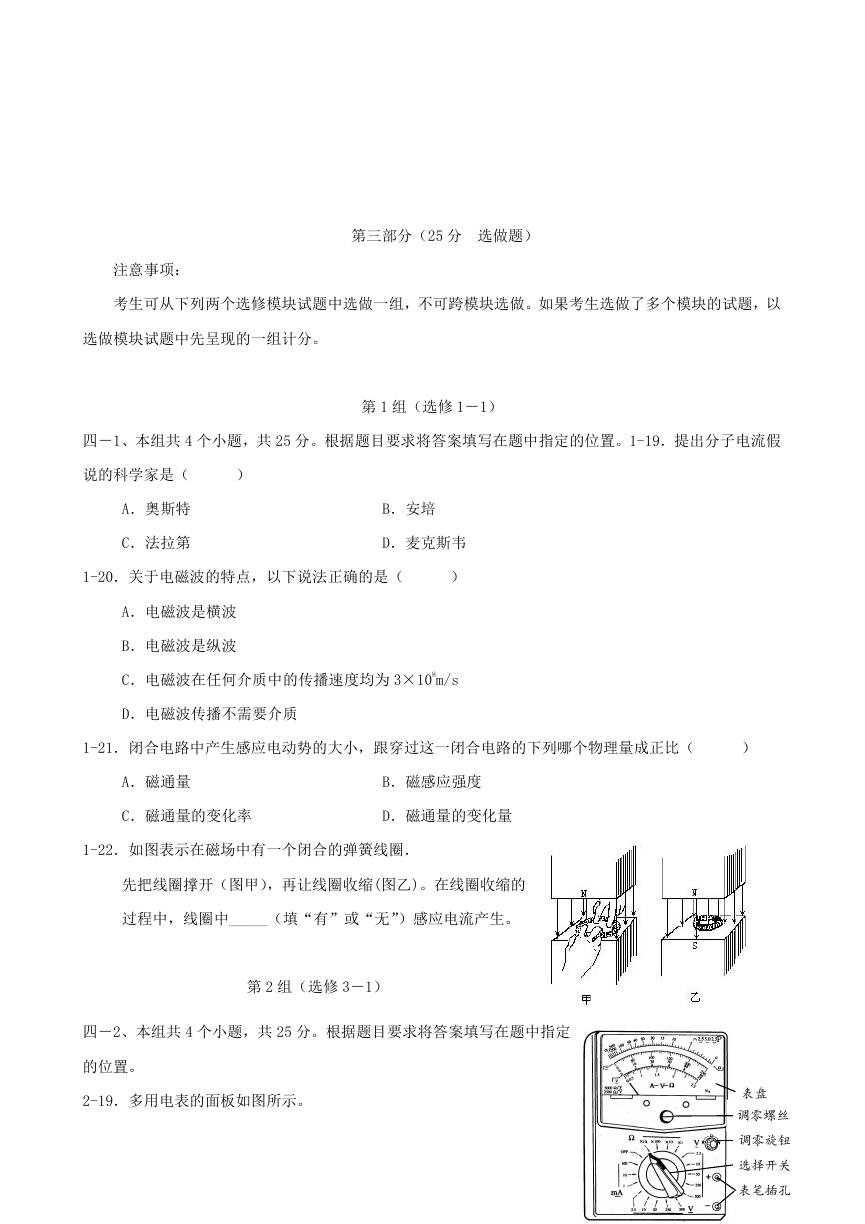

1-22.如图表示在磁场中有一个闭合的弹簧线圈.

先把线圈撑开(图甲),再让线圈收缩(图乙)。在线圈收缩的

过程中,线圈中_____(填“有”或“无”)感应电流产生。

第 2 组(选修 3-1)

四-2、本组共 4 个小题,共 25 分。根据题目要求将答案填写在题中指定

的位置。

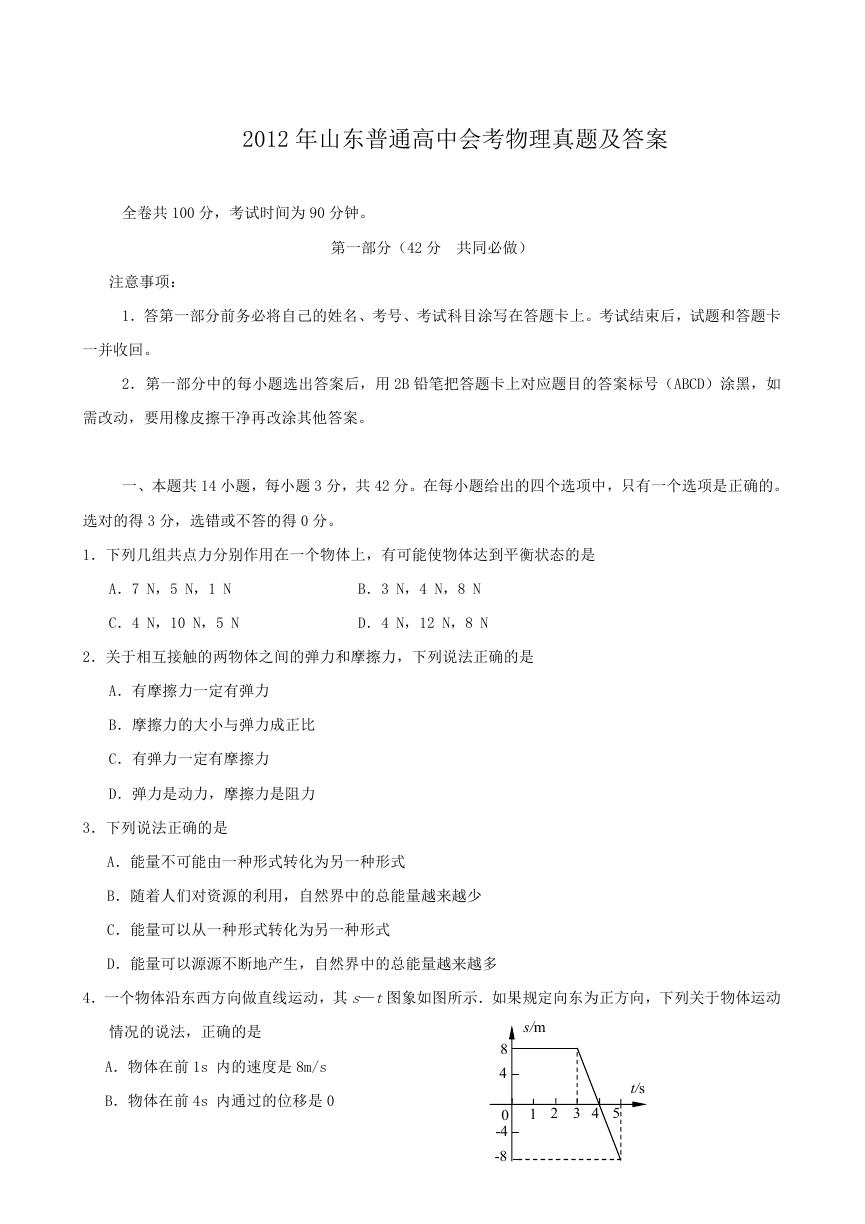

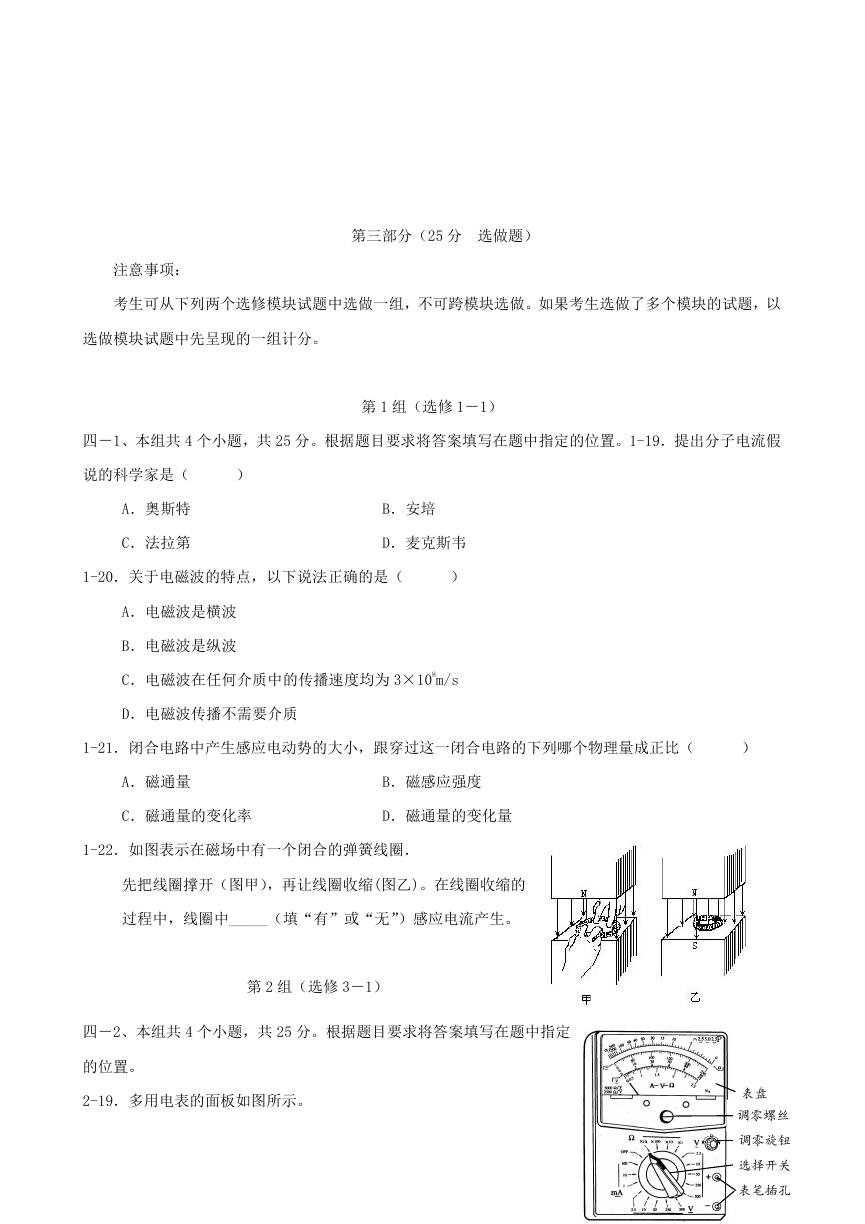

2-19.多用电表的面板如图所示。

表盘

调零螺丝

调零旋钮

选择开关

表笔插孔

�

(1)使用多用电表的电流和电压挡时,应先检查指针是否停在左端的“0”位置上。如果指针没有指

“0”,应该调节

,使指针指在左端的“0”位置上。

(2)使用欧姆挡时,应先将红表笔和黑表笔接触,检查指针是否指在右端的“0”位置上。如果指针

没有指“0”,应该调节

,使指针指在右端的“0”位置上。

2-20.电场中某区域的电场线分布如图所示,a 、b是电场中的两点。下列说法正确的是(

)

A.a点的电势高于 b点的电势

B.a点的电势低于 b点的电势

C.a点的场强小于 b点的场强

D.a点的场强大于 b点的场强

·

a

a

a

·

b

a

a

2-21.如图所示的电路,电源电动势为 E ,内阻为 r ,R为滑动变阻器。闭合开关 S,当滑动变阻器 R的

滑动触头向右滑动时,电路中电压表 和电流表

示数的变化情况是(

A.电压表示数变大,电流表示数变大

B.电压表示数变大,电流表示数变小

C.电压表示数变小,电流表示数变大

D.电压表示数变小,电流表示数变小

V

)

A

A

R

V

S

。

E r

2-22.在赤道上,地磁场可看成是沿南北方向的匀强磁场,磁感应强度的大小是 0.50×10-4T。如果赤道

上有一根沿东西方向的直导线,长为 10m,载有从东向西的电流 50A,地磁场对这根导线的作用力有

多大?方向如何?

参考答案

第一部分

一、本题共 14 小题,每小题 3 分,共 42 分。

1.D

2.A

3.C

4.D

5.B

6.B

7.C

�

8.C

9.D

10.D

11.D

12.B

13.C

14.D

第二部分

第三部分

第 1 组

第 2 组

二、本题共 2 小题 2,共 13 分。

15.ABC

16.D

三、本题包括 2 小题,共 20 分。

17.

324

r

2

GT

18.(1)2m/s2 (2)0.1

四-1、本组共 4 个小题,共 25 分。

1-19.B

1-20.AD

1-21.C

1-22.有

四-2、本组共 4 个小题,共 25 分。

2-19.调零螺丝,调零旋钮

2-20.AC

2-21.B

2-22.

5.2

210

N,竖直向上

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc