2012 年河南高中会考地理真题及答案

一、选择题(共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项

是符合题目要求的)

北京时间 2013 年 12 月 2 日凌晨 1 时 30 分“嫦娥三号”探测器携“玉兔号”月球车在

四川西昌卫星中心发射,到月球进行科学探测。完成 1~2 题。

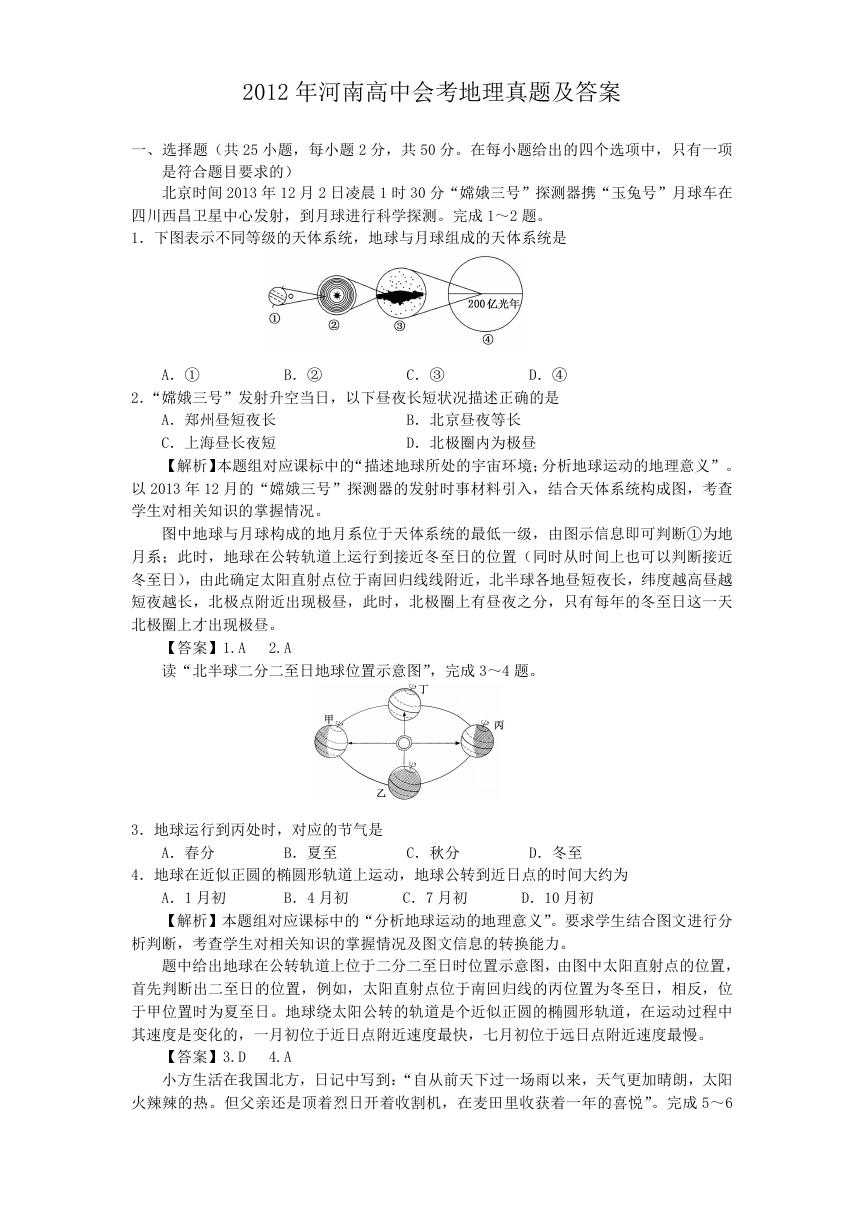

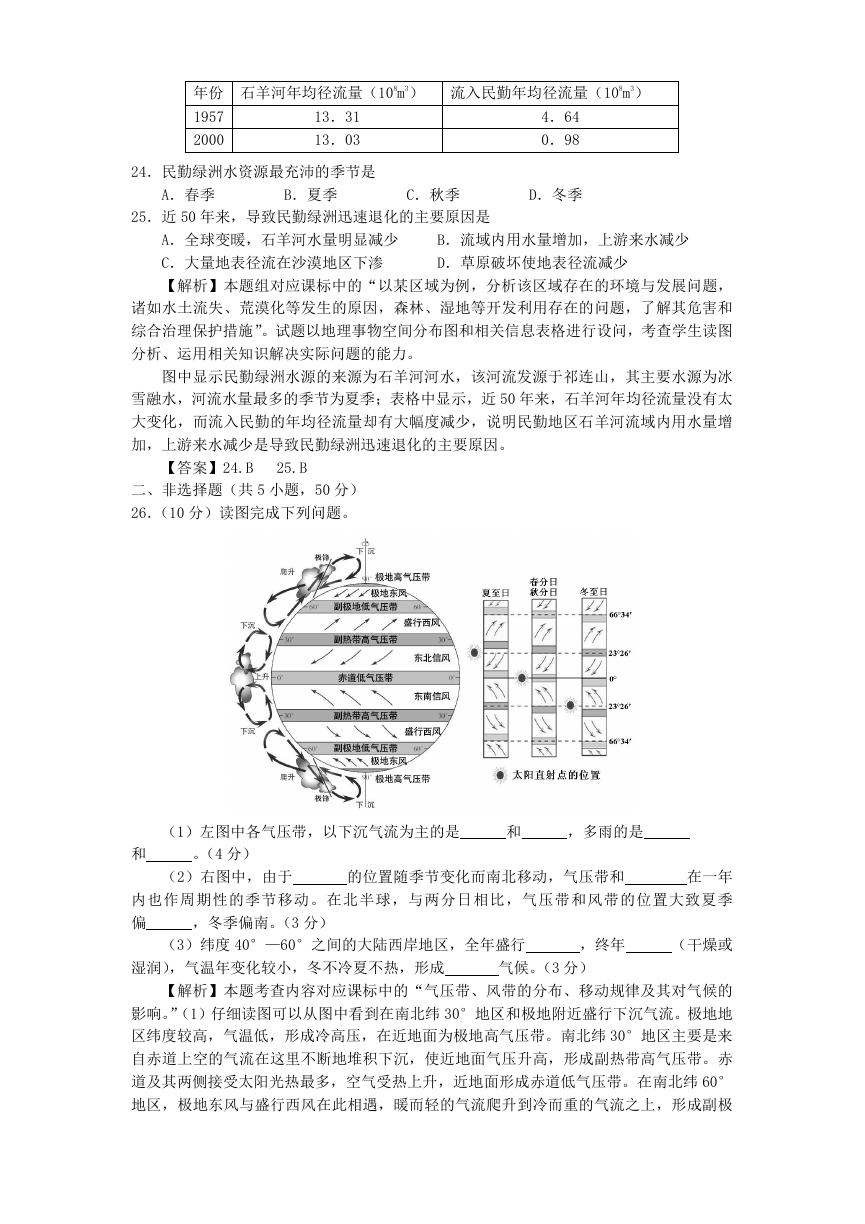

1.下图表示不同等级的天体系统,地球与月球组成的天体系统是

A.①

B.②

C.③

D.④

2.“嫦娥三号”发射升空当日,以下昼夜长短状况描述正确的是

A.郑州昼短夜长

C.上海昼长夜短

【解析】本题组对应课标中的“描述地球所处的宇宙环境;分析地球运动的地理意义”。

B.北京昼夜等长

D.北极圈内为极昼

以 2013 年 12 月的“嫦娥三号”探测器的发射时事材料引入,结合天体系统构成图,考查

学生对相关知识的掌握情况。

图中地球与月球构成的地月系位于天体系统的最低一级,由图示信息即可判断①为地

月系;此时,地球在公转轨道上运行到接近冬至日的位置(同时从时间上也可以判断接近

冬至日),由此确定太阳直射点位于南回归线线附近,北半球各地昼短夜长,纬度越高昼越

短夜越长,北极点附近出现极昼,此时,北极圈上有昼夜之分,只有每年的冬至日这一天

北极圈上才出现极昼。

【答案】1.A

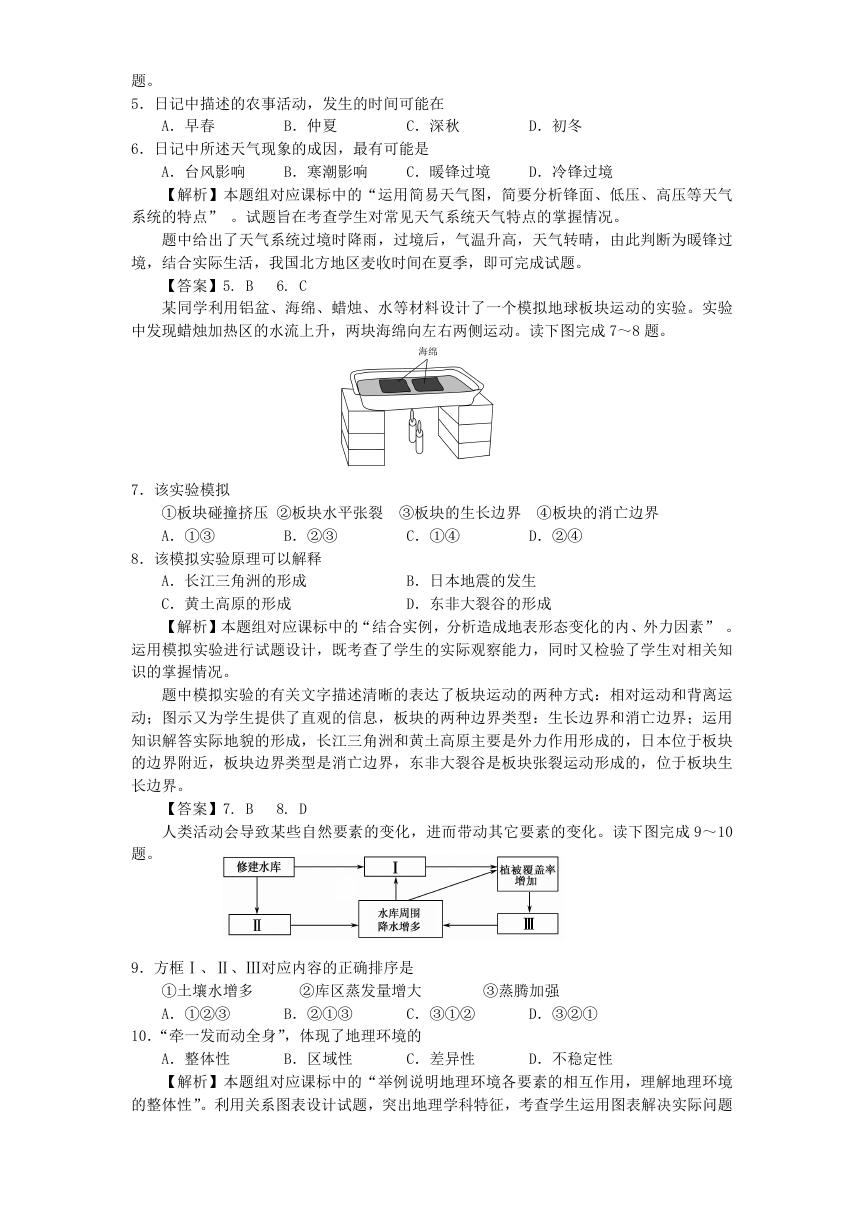

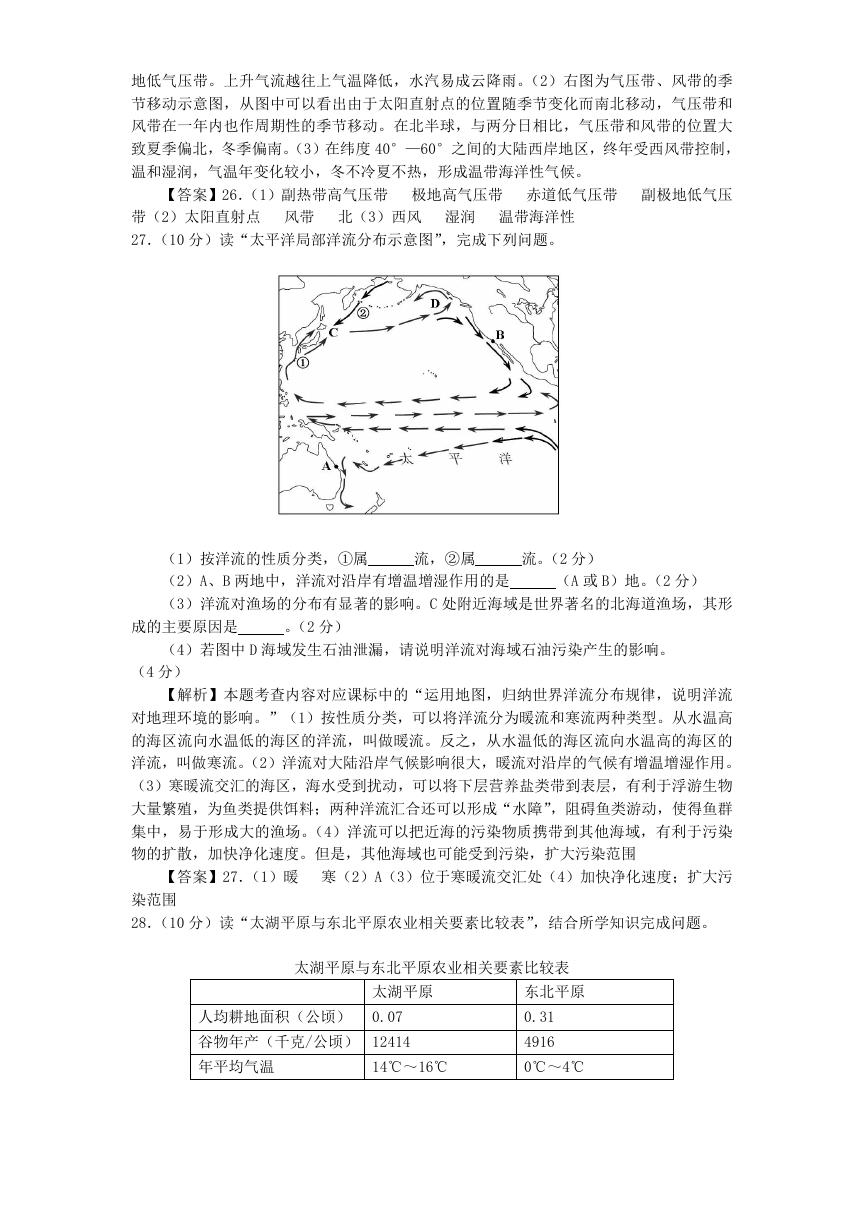

读“北半球二分二至日地球位置示意图”,完成 3~4 题。

2.A

3.地球运行到丙处时,对应的节气是

A.春分

B.夏至

C.秋分

D.冬至

4.地球在近似正圆的椭圆形轨道上运动,地球公转到近日点的时间大约为

A.1 月初

【解析】本题组对应课标中的“分析地球运动的地理意义”。要求学生结合图文进行分

D.10 月初

B.4 月初

C.7 月初

析判断,考查学生对相关知识的掌握情况及图文信息的转换能力。

题中给出地球在公转轨道上位于二分二至日时位置示意图,由图中太阳直射点的位置,

首先判断出二至日的位置,例如,太阳直射点位于南回归线的丙位置为冬至日,相反,位

于甲位置时为夏至日。地球绕太阳公转的轨道是个近似正圆的椭圆形轨道,在运动过程中

其速度是变化的,一月初位于近日点附近速度最快,七月初位于远日点附近速度最慢。

【答案】3.D

小方生活在我国北方,日记中写到:“自从前天下过一场雨以来,天气更加晴朗,太阳

火辣辣的热。但父亲还是顶着烈日开着收割机,在麦田里收获着一年的喜悦”。完成 5~6

4.A

�

题。

5.日记中描述的农事活动,发生的时间可能在

A.早春

B.仲夏

C.深秋

D.初冬

6.日记中所述天气现象的成因,最有可能是

A.台风影响

【解析】本题组对应课标中的“运用简易天气图,简要分析锋面、低压、高压等天气

B.寒潮影响

C.暖锋过境

D.冷锋过境

系统的特点” 。试题旨在考查学生对常见天气系统天气特点的掌握情况。

题中给出了天气系统过境时降雨,过境后,气温升高,天气转晴,由此判断为暖锋过

境,结合实际生活,我国北方地区麦收时间在夏季,即可完成试题。

【答案】5. B

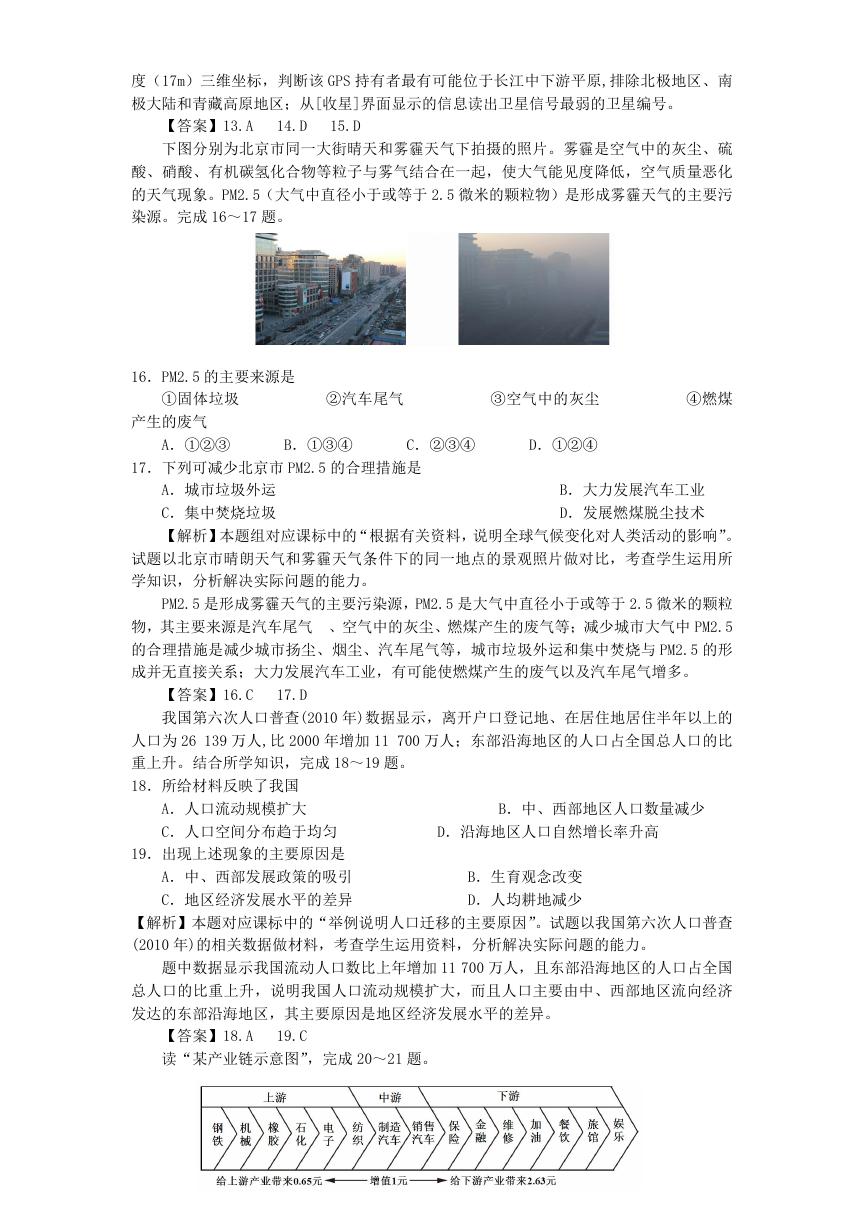

某同学利用铝盆、海绵、蜡烛、水等材料设计了一个模拟地球板块运动的实验。实验

6. C

中发现蜡烛加热区的水流上升,两块海绵向左右两侧运动。读下图完成 7~8 题。

7.该实验模拟

①板块碰撞挤压 ②板块水平张裂 ③板块的生长边界 ④板块的消亡边界

A.①③

B.②③

C.①④

D.②④

8.该模拟实验原理可以解释

A.长江三角洲的形成

C.黄土高原的形成

【解析】本题组对应课标中的“结合实例,分析造成地表形态变化的内、外力因素” 。

B.日本地震的发生

D.东非大裂谷的形成

运用模拟实验进行试题设计,既考查了学生的实际观察能力,同时又检验了学生对相关知

识的掌握情况。

题中模拟实验的有关文字描述清晰的表达了板块运动的两种方式:相对运动和背离运

动;图示又为学生提供了直观的信息,板块的两种边界类型:生长边界和消亡边界;运用

知识解答实际地貌的形成,长江三角洲和黄土高原主要是外力作用形成的,日本位于板块

的边界附近,板块边界类型是消亡边界,东非大裂谷是板块张裂运动形成的,位于板块生

长边界。

【答案】7. B

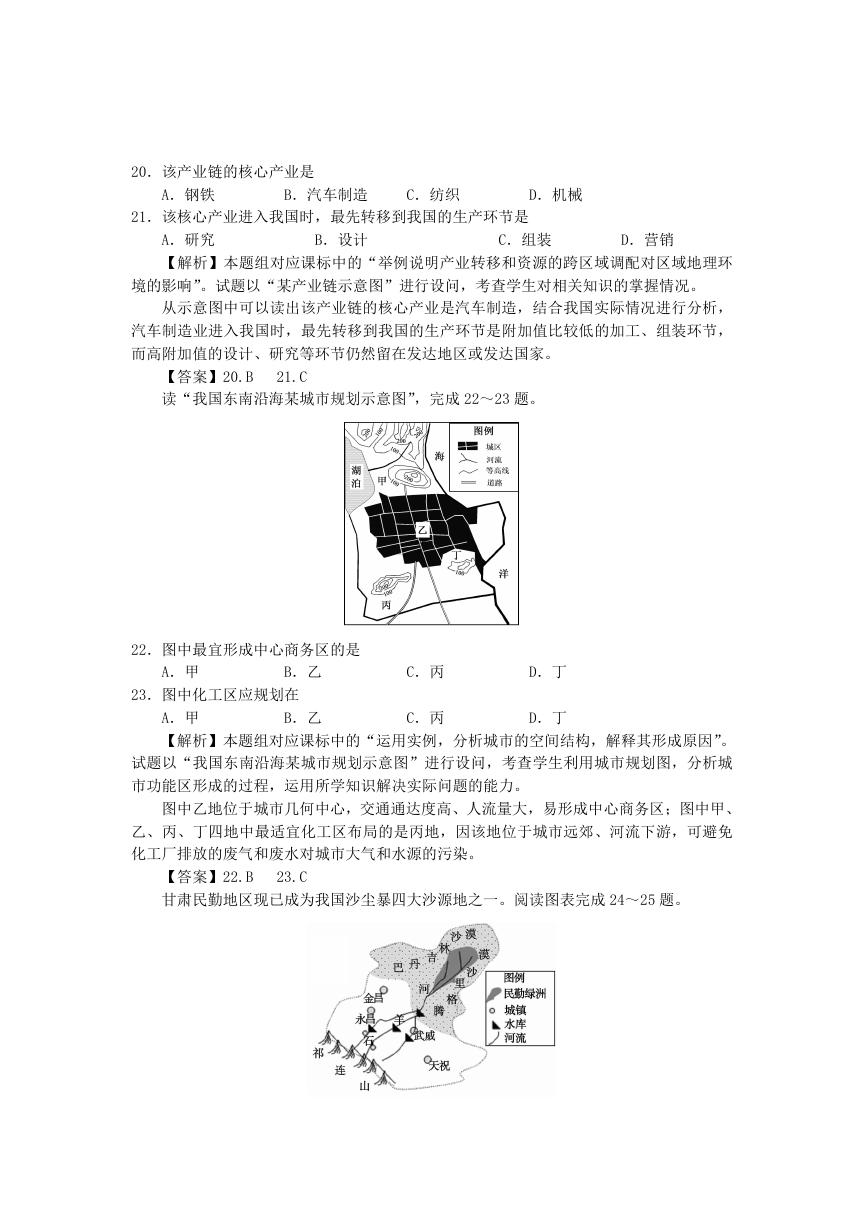

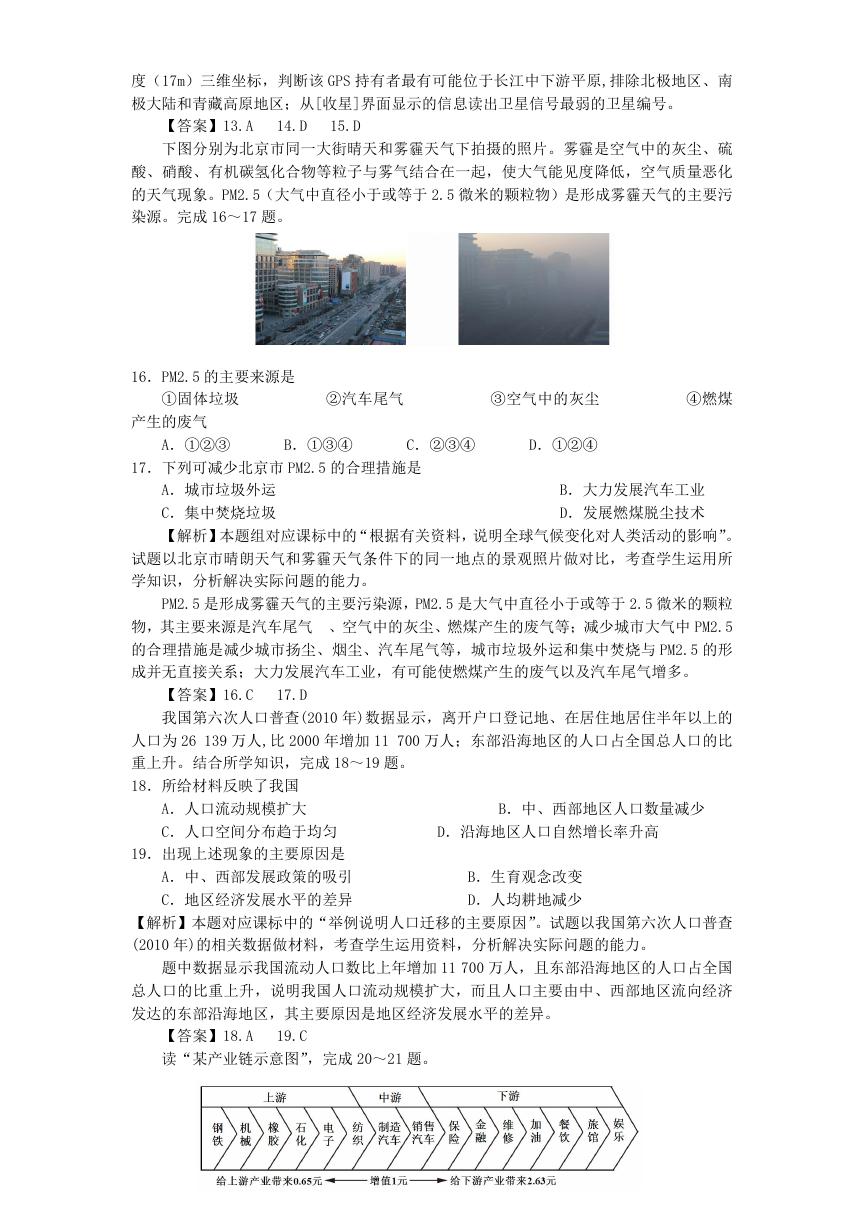

人类活动会导致某些自然要素的变化,进而带动其它要素的变化。读下图完成 9~10

8. D

题。

9.方框Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ对应内容的正确排序是

①土壤水增多

A.①②③

②库区蒸发量增大

③蒸腾加强

B.②①③

C.③①②

D.③②①

10.“牵一发而动全身”,体现了地理环境的

A.整体性

【解析】本题组对应课标中的“举例说明地理环境各要素的相互作用,理解地理环境

的整体性”。利用关系图表设计试题,突出地理学科特征,考查学生运用图表解决实际问题

D.不稳定性

B.区域性

C.差异性

�

的能力。

题中修建水库这一人类活动,使大气水、土壤水发生变化,进而影响植被;图中Ⅲ是

解题的切入点,从图中信息判断Ⅲ是蒸腾加强,进一步可确定Ⅰ、Ⅱ的对应信息分别为①

土壤水增多和②库区蒸发量增大;“牵一发而动全身”,体现了地理环境的整体性特征。

【答案】9. A

某教师利用细沙、书本等材料设计了一个模拟河流堆积地貌的实验,读下图完成 11~

10. A

12 题。

11.下述地貌与图中堆积体的外形特点最接近的是

A.断层山

C.山前洪(冲)积扇

B.火山

D.背斜形成的谷地

12.该地貌形成的主要地质作用是

B.流水作用

A.地壳运动

【解析】本题组对应课标中的“结合实例,分析造成地表形态变化的内、外力因素”。

试题采用模拟实验进行设计,目的在于考查学生观察地理事物形成的能力,要求学生对实

际地貌形态的形成过程能够进行简单的判断。

C.风力作用

D.岩浆活动

题中模拟的地貌实验旨在说明流水沉积地貌山前洪(冲)积扇的形成,堆积体和洪积

扇两者形态特征相似;题中断层山、火山的形成均属于内力作用,背斜形成的谷地是内外

力的共同作用的结果。

【答案】11.C

下图为 GPS 接收机的显示信息,读图完成 13~15 题。

12.B

13.GPS[数据查询]界面显示的三维坐标是

A.经度、纬度、高度

C.高度、航程、航向

B.经度、纬度、航程

D.纬度、航向、航速

14.[收星]界面显示卫星信号最弱的卫星编号是

C.23

A.05

B.17

D.26

15.从[数据查询]界面判断,GPS 持有者最有可能位于

B.南极大陆

D.长江中下游平原

A.北极地区

C.青藏高原

【解析】本题组对应课标中的“举例说明全球定位系统(GPS)在定位导航中的作用的

应用”。题中 GPS 接收机的显示信息图为学生提供了详细的信息,试题依据图示信息设问,

考查学生对相关地理知识的掌握情况,并有效地检验了学生从图中提取有效信息的能力。

学生从 GPS[数据查询]界面可以读出经度(118。45,54.6,,)、纬度(32。03,23.2,,)、高

�

度(17m)三维坐标,判断该 GPS 持有者最有可能位于长江中下游平原,排除北极地区、南

极大陆和青藏高原地区;从[收星]界面显示的信息读出卫星信号最弱的卫星编号。

15.D

14.D

【答案】13.A

下图分别为北京市同一大街晴天和雾霾天气下拍摄的照片。雾霾是空气中的灰尘、硫

酸、硝酸、有机碳氢化合物等粒子与雾气结合在一起,使大气能见度降低,空气质量恶化

的天气现象。PM2.5(大气中直径小于或等于 2.5 微米的颗粒物)是形成雾霾天气的主要污

染源。完成 16~17 题。

16.PM2.5 的主要来源是

①固体垃圾

②汽车尾气

③空气中的灰尘

④燃煤

产生的废气

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②④

17.下列可减少北京市 PM2.5 的合理措施是

A.城市垃圾外运

C.集中焚烧垃圾

【解析】本题组对应课标中的“根据有关资料,说明全球气候变化对人类活动的影响”。

B.大力发展汽车工业

D.发展燃煤脱尘技术

试题以北京市晴朗天气和雾霾天气条件下的同一地点的景观照片做对比,考查学生运用所

学知识,分析解决实际问题的能力。

PM2.5 是形成雾霾天气的主要污染源,PM2.5 是大气中直径小于或等于 2.5 微米的颗粒

物,其主要来源是汽车尾气 、空气中的灰尘、燃煤产生的废气等;减少城市大气中 PM2.5

的合理措施是减少城市扬尘、烟尘、汽车尾气等,城市垃圾外运和集中焚烧与 PM2.5 的形

成并无直接关系;大力发展汽车工业,有可能使燃煤产生的废气以及汽车尾气增多。

17.D

【答案】16.C

我国第六次人口普查(2010 年)数据显示,离开户口登记地、在居住地居住半年以上的

人口为 26 139 万人,比 2000 年增加 11 700 万人;东部沿海地区的人口占全国总人口的比

重上升。结合所学知识,完成 18~19 题。

18.所给材料反映了我国

A.人口流动规模扩大

C.人口空间分布趋于均匀

19.出现上述现象的主要原因是

A.中、西部发展政策的吸引

C.地区经济发展水平的差异

B.中、西部地区人口数量减少

D.沿海地区人口自然增长率升高

B.生育观念改变

D.人均耕地减少

【解析】本题对应课标中的“举例说明人口迁移的主要原因”。试题以我国第六次人口普查

(2010 年)的相关数据做材料,考查学生运用资料,分析解决实际问题的能力。

题中数据显示我国流动人口数比上年增加 11 700 万人,且东部沿海地区的人口占全国

总人口的比重上升,说明我国人口流动规模扩大,而且人口主要由中、西部地区流向经济

发达的东部沿海地区,其主要原因是地区经济发展水平的差异。

【答案】18.A

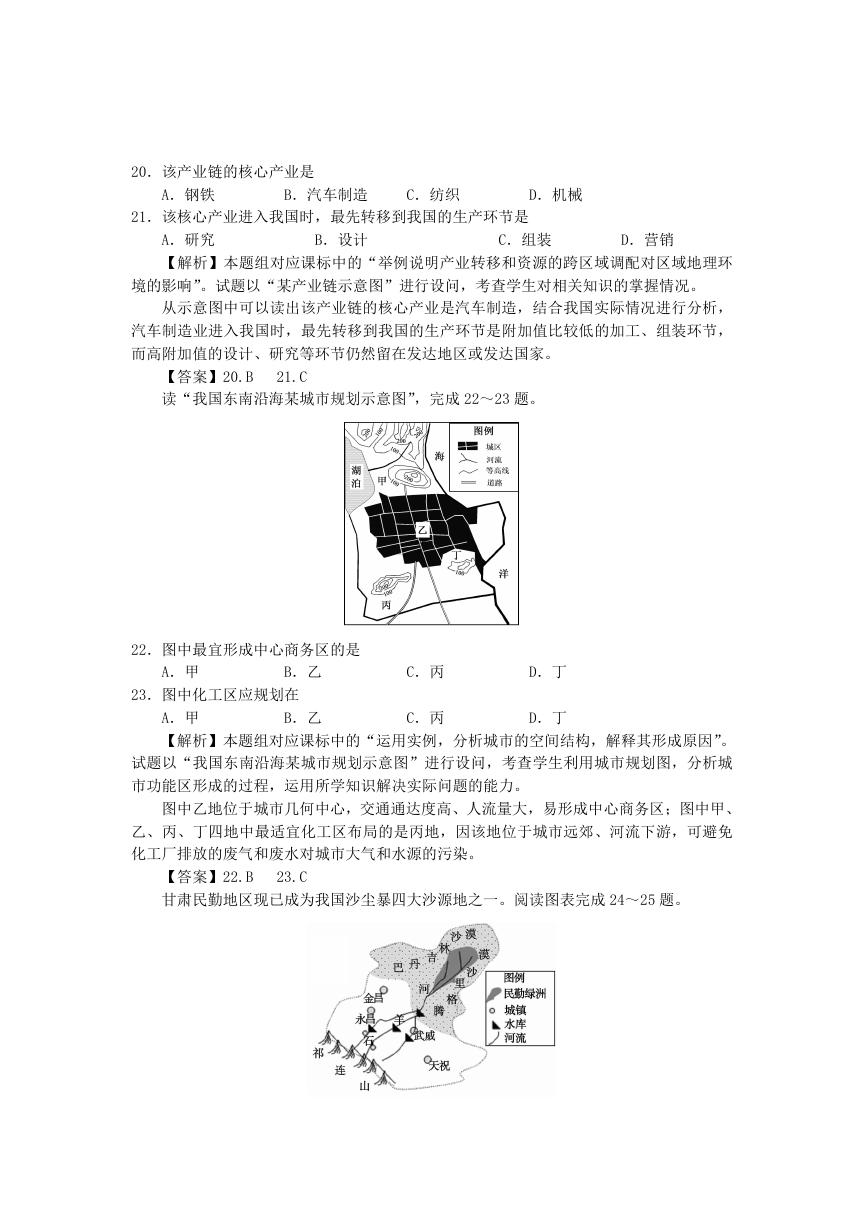

读“某产业链示意图”,完成 20~21 题。

19.C

�

20.该产业链的核心产业是

A.钢铁

B.汽车制造

C.纺织

D.机械

21.该核心产业进入我国时,最先转移到我国的生产环节是

A.研究

【解析】本题组对应课标中的“举例说明产业转移和资源的跨区域调配对区域地理环

B.设计

C.组装

D.营销

境的影响”。试题以“某产业链示意图”进行设问,考查学生对相关知识的掌握情况。

从示意图中可以读出该产业链的核心产业是汽车制造,结合我国实际情况进行分析,

汽车制造业进入我国时,最先转移到我国的生产环节是附加值比较低的加工、组装环节,

而高附加值的设计、研究等环节仍然留在发达地区或发达国家。

【答案】20.B

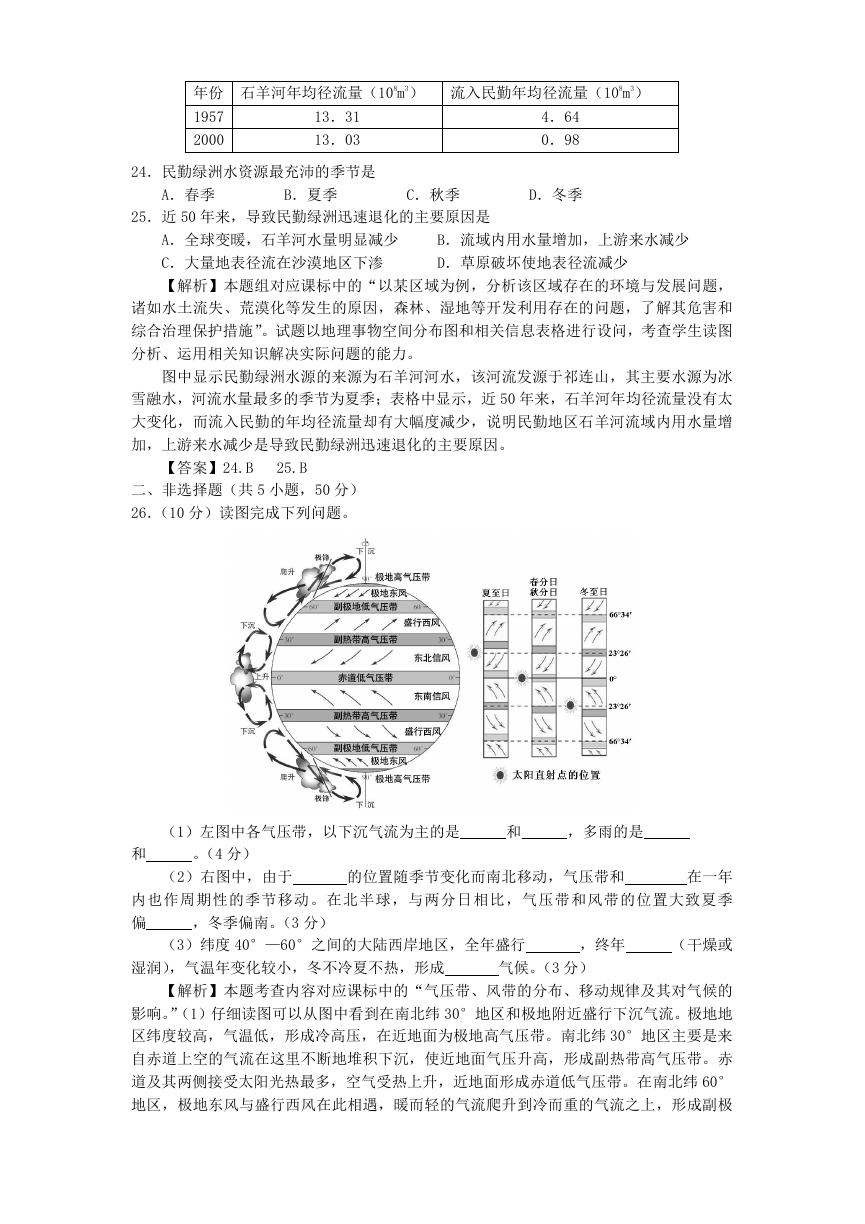

读“我国东南沿海某城市规划示意图”,完成 22~23 题。

21.C

22.图中最宜形成中心商务区的是

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

23.图中化工区应规划在

B.乙

A.甲

【解析】本题组对应课标中的“运用实例,分析城市的空间结构,解释其形成原因”。

试题以“我国东南沿海某城市规划示意图”进行设问,考查学生利用城市规划图,分析城

市功能区形成的过程,运用所学知识解决实际问题的能力。

C.丙

D.丁

图中乙地位于城市几何中心,交通通达度高、人流量大,易形成中心商务区;图中甲、

乙、丙、丁四地中最适宜化工区布局的是丙地,因该地位于城市远郊、河流下游,可避免

化工厂排放的废气和废水对城市大气和水源的污染。

【答案】22.B

甘肃民勤地区现已成为我国沙尘暴四大沙源地之一。阅读图表完成 24~25 题。

23.C

�

年份 石羊河年均径流量(108m3) 流入民勤年均径流量(108m3)

1957

2000

13.31

13.03

4.64

0.98

24.民勤绿洲水资源最充沛的季节是

A.春季

B.夏季

C.秋季

D.冬季

25.近 50 年来,导致民勤绿洲迅速退化的主要原因是

A.全球变暖,石羊河水量明显减少

C.大量地表径流在沙漠地区下渗

【解析】本题组对应课标中的“以某区域为例,分析该区域存在的环境与发展问题,

诸如水土流失、荒漠化等发生的原因,森林、湿地等开发利用存在的问题,了解其危害和

综合治理保护措施”。试题以地理事物空间分布图和相关信息表格进行设问,考查学生读图

分析、运用相关知识解决实际问题的能力。

B.流域内用水量增加,上游来水减少

D.草原破坏使地表径流减少

图中显示民勤绿洲水源的来源为石羊河河水,该河流发源于祁连山,其主要水源为冰

雪融水,河流水量最多的季节为夏季;表格中显示,近 50 年来,石羊河年均径流量没有太

大变化,而流入民勤的年均径流量却有大幅度减少,说明民勤地区石羊河流域内用水量增

加,上游来水减少是导致民勤绿洲迅速退化的主要原因。

【答案】24.B

25.B

二、非选择题(共 5 小题,50 分)

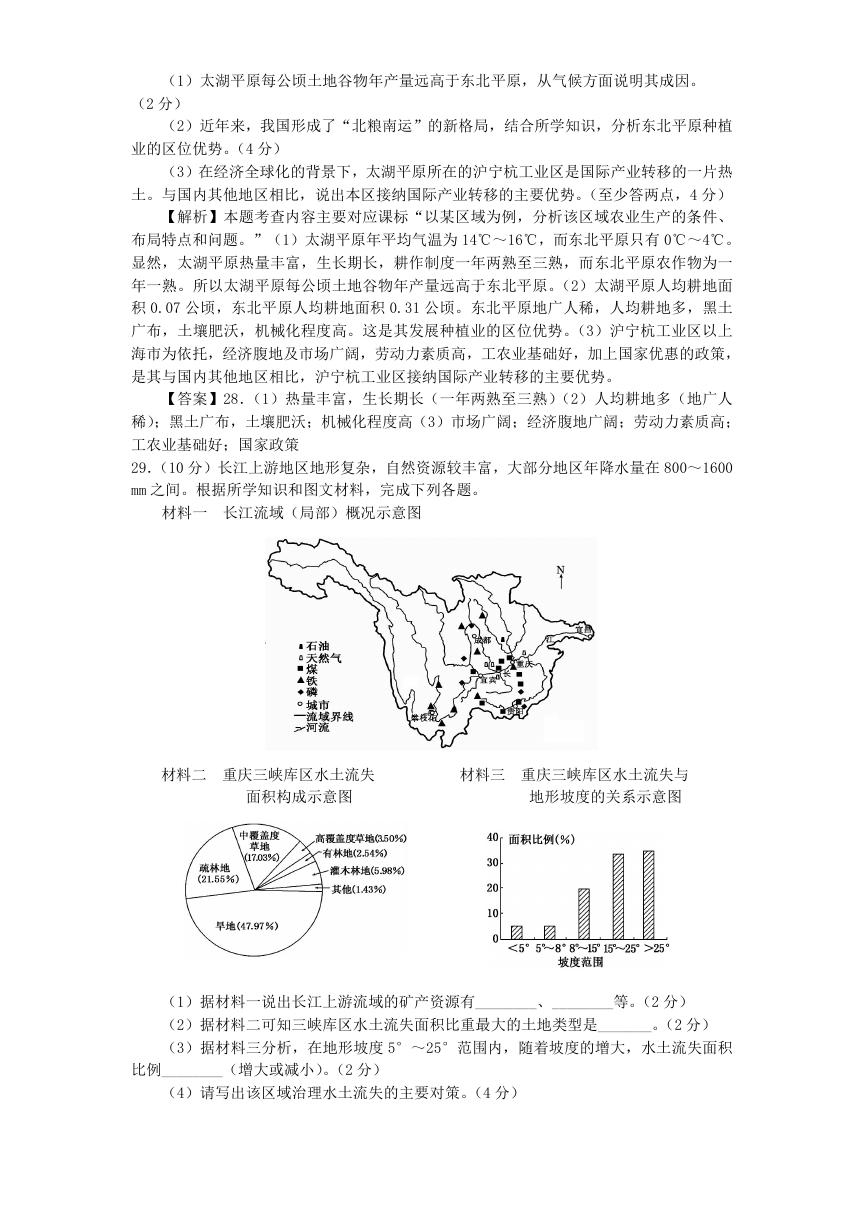

26.(10 分)读图完成下列问题。

(1)左图中各气压带,以下沉气流为主的是

和

,多雨的是

和

。(4 分)

在一年

内也作周期性的季节移动。在北半球,与两分日相比,气压带和风带的位置大致夏季

偏

的位置随季节变化而南北移动,气压带和

(2)右图中,由于

,冬季偏南。(3 分)

(3)纬度 40°—60°之间的大陆西岸地区,全年盛行

,终年

(干燥或

湿润),气温年变化较小,冬不冷夏不热,形成

气候。(3 分)

【解析】本题考查内容对应课标中的“气压带、风带的分布、移动规律及其对气候的

影响。”(1)仔细读图可以从图中看到在南北纬 30°地区和极地附近盛行下沉气流。极地地

区纬度较高,气温低,形成冷高压,在近地面为极地高气压带。南北纬 30°地区主要是来

自赤道上空的气流在这里不断地堆积下沉,使近地面气压升高,形成副热带高气压带。赤

道及其两侧接受太阳光热最多,空气受热上升,近地面形成赤道低气压带。在南北纬 60°

地区,极地东风与盛行西风在此相遇,暖而轻的气流爬升到冷而重的气流之上,形成副极

�

地低气压带。上升气流越往上气温降低,水汽易成云降雨。(2)右图为气压带、风带的季

节移动示意图,从图中可以看出由于太阳直射点的位置随季节变化而南北移动,气压带和

风带在一年内也作周期性的季节移动。在北半球,与两分日相比,气压带和风带的位置大

致夏季偏北,冬季偏南。(3)在纬度 40°—60°之间的大陆西岸地区,终年受西风带控制,

温和湿润,气温年变化较小,冬不冷夏不热,形成温带海洋性气候。

【答案】26.(1)副热带高气压带 极地高气压带 赤道低气压带 副极地低气压

带(2)太阳直射点 风带 北(3)西风 湿润 温带海洋性

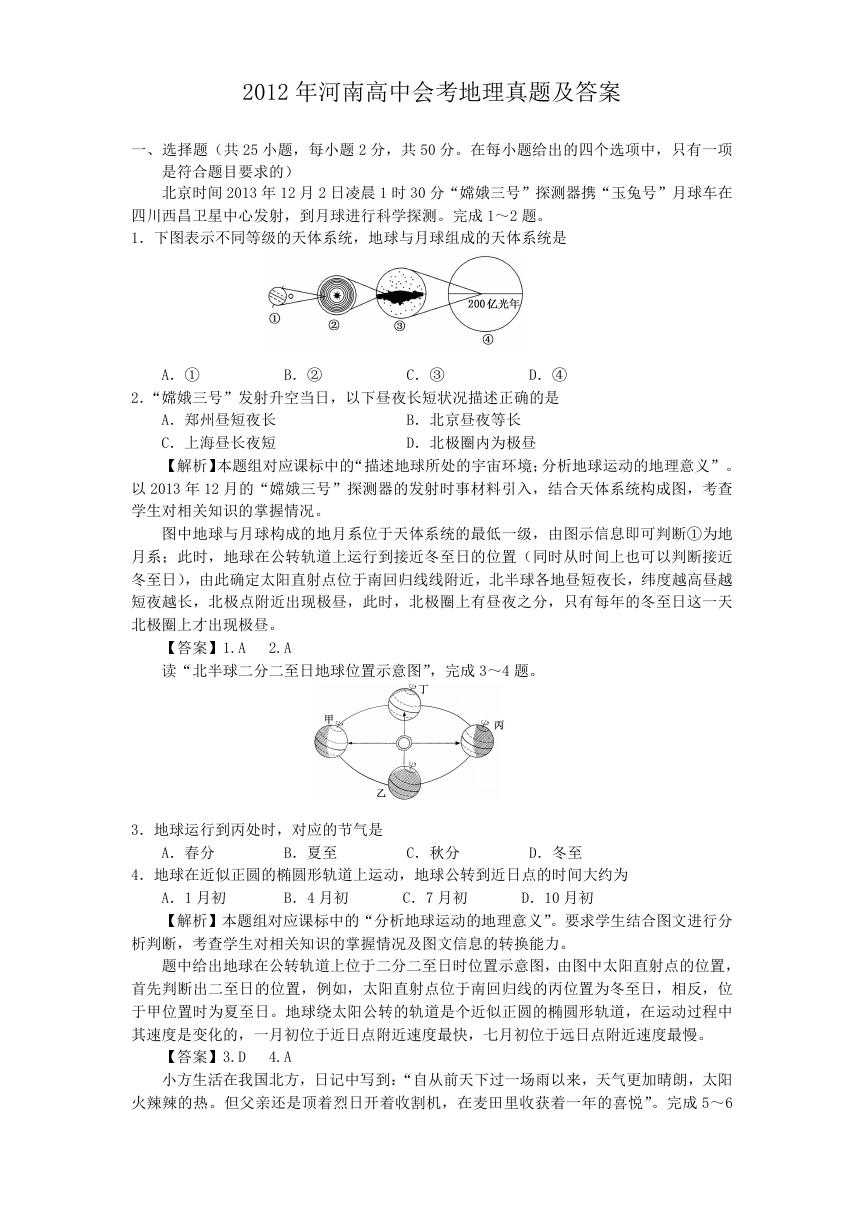

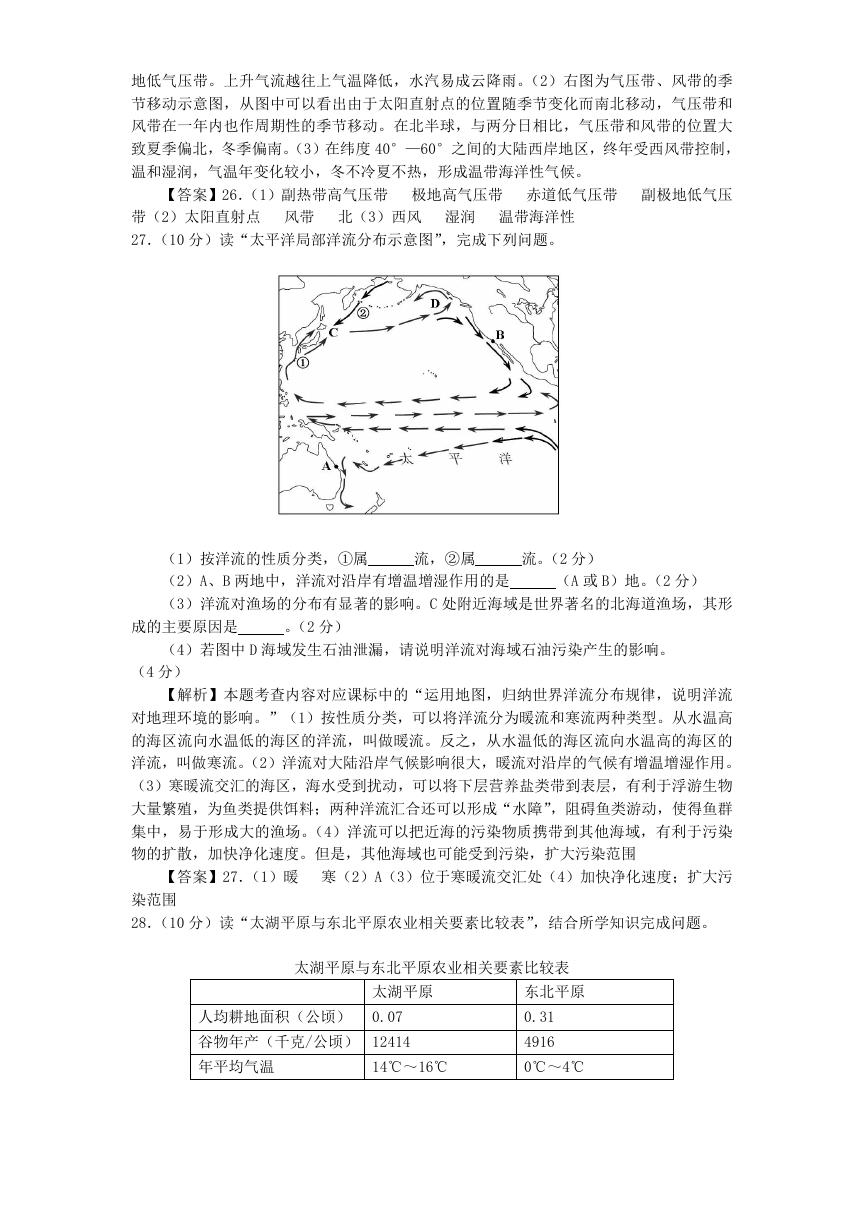

27.(10 分)读“太平洋局部洋流分布示意图”,完成下列问题。

(1)按洋流的性质分类,①属

(2)A、B 两地中,洋流对沿岸有增温增湿作用的是

(3)洋流对渔场的分布有显著的影响。C 处附近海域是世界著名的北海道渔场,其形

(A 或 B)地。(2 分)

流,②属

流。(2 分)

成的主要原因是

。(2 分)

(4)若图中 D 海域发生石油泄漏,请说明洋流对海域石油污染产生的影响。

(4 分)

【解析】本题考查内容对应课标中的“运用地图,归纳世界洋流分布规律,说明洋流

对地理环境的影响。”(1)按性质分类,可以将洋流分为暖流和寒流两种类型。从水温高

的海区流向水温低的海区的洋流,叫做暖流。反之,从水温低的海区流向水温高的海区的

洋流,叫做寒流。(2)洋流对大陆沿岸气候影响很大,暖流对沿岸的气候有增温增湿作用。

(3)寒暖流交汇的海区,海水受到扰动,可以将下层营养盐类带到表层,有利于浮游生物

大量繁殖,为鱼类提供饵料;两种洋流汇合还可以形成“水障”,阻碍鱼类游动,使得鱼群

集中,易于形成大的渔场。(4)洋流可以把近海的污染物质携带到其他海域,有利于污染

物的扩散,加快净化速度。但是,其他海域也可能受到污染,扩大污染范围

【答案】27.(1)暖 寒(2)A(3)位于寒暖流交汇处(4)加快净化速度;扩大污

染范围

28.(10 分)读“太湖平原与东北平原农业相关要素比较表”,结合所学知识完成问题。

太湖平原与东北平原农业相关要素比较表

太湖平原

东北平原

人均耕地面积(公顷) 0.07

谷物年产(千克/公顷) 12414

0.31

4916

年平均气温

14℃~16℃

0℃~4℃

�

(1)太湖平原每公顷土地谷物年产量远高于东北平原,从气候方面说明其成因。

(2 分)

(2)近年来,我国形成了“北粮南运”的新格局,结合所学知识,分析东北平原种植

业的区位优势。(4 分)

(3)在经济全球化的背景下,太湖平原所在的沪宁杭工业区是国际产业转移的一片热

土。与国内其他地区相比,说出本区接纳国际产业转移的主要优势。(至少答两点,4 分)

【解析】本题考查内容主要对应课标“以某区域为例,分析该区域农业生产的条件、

布局特点和问题。”(1)太湖平原年平均气温为 14℃~16℃,而东北平原只有 0℃~4℃。

显然,太湖平原热量丰富,生长期长,耕作制度一年两熟至三熟,而东北平原农作物为一

年一熟。所以太湖平原每公顷土地谷物年产量远高于东北平原。(2)太湖平原人均耕地面

积 0.07 公顷,东北平原人均耕地面积 0.31 公顷。东北平原地广人稀,人均耕地多,黑土

广布,土壤肥沃,机械化程度高。这是其发展种植业的区位优势。(3)沪宁杭工业区以上

海市为依托,经济腹地及市场广阔,劳动力素质高,工农业基础好,加上国家优惠的政策,

是其与国内其他地区相比,沪宁杭工业区接纳国际产业转移的主要优势。

【答案】28.(1)热量丰富,生长期长(一年两熟至三熟)(2)人均耕地多(地广人

稀);黑土广布,土壤肥沃;机械化程度高(3)市场广阔;经济腹地广阔;劳动力素质高;

工农业基础好;国家政策

29.(10 分)长江上游地区地形复杂,自然资源较丰富,大部分地区年降水量在 800~1600

mm 之间。根据所学知识和图文材料,完成下列各题。

材料一 长江流域(局部)概况示意图

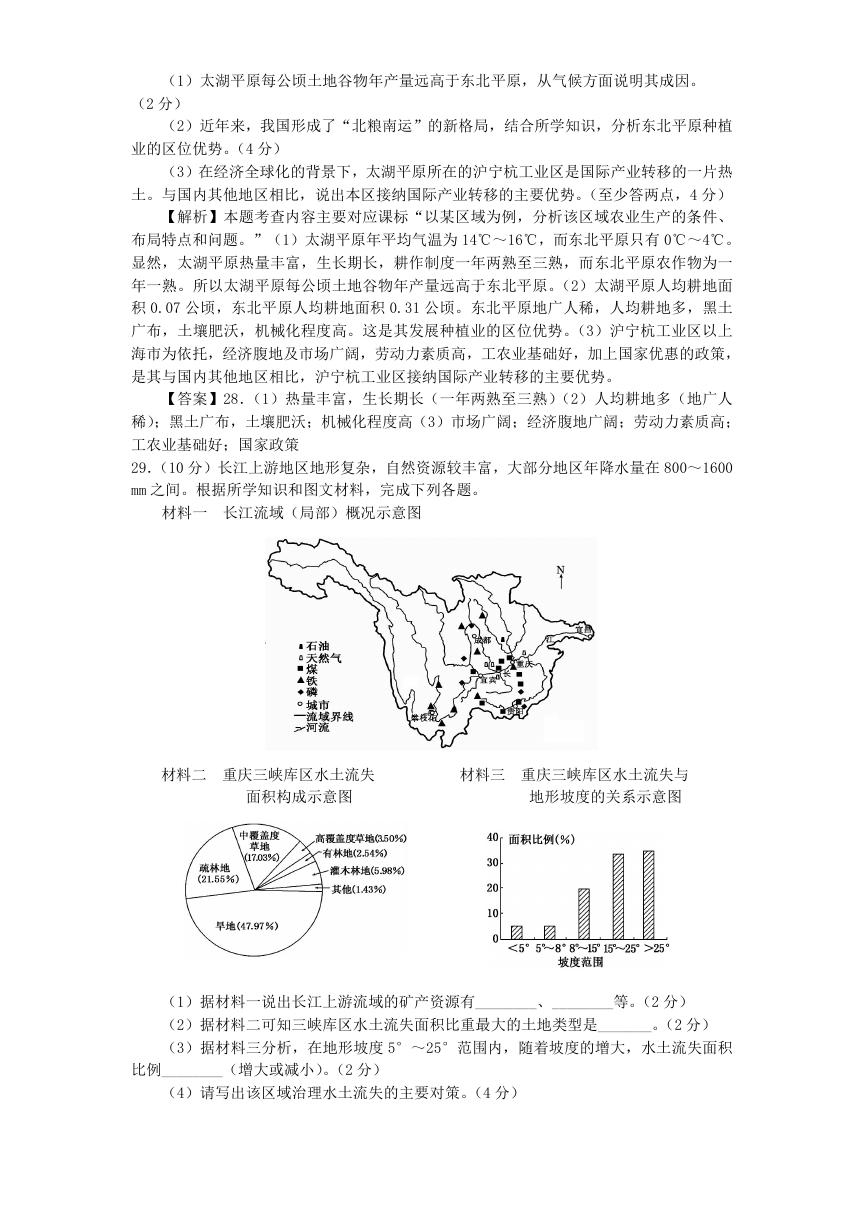

材料二 重庆三峡库区水土流失

面积构成示意图

材料三 重庆三峡库区水土流失与

地形坡度的关系示意图

(1)据材料一说出长江上游流域的矿产资源有________、________等。(2 分)

(2)据材料二可知三峡库区水土流失面积比重最大的土地类型是_______。(2 分)

(3)据材料三分析,在地形坡度 5°~25°范围内,随着坡度的增大,水土流失面积

比例________(增大或减小)。(2 分)

(4)请写出该区域治理水土流失的主要对策。(4 分)

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc