2017 下半年河南教师资格高中地理学科知识与教学能力真

题及答案

一、单项选择题。本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分。

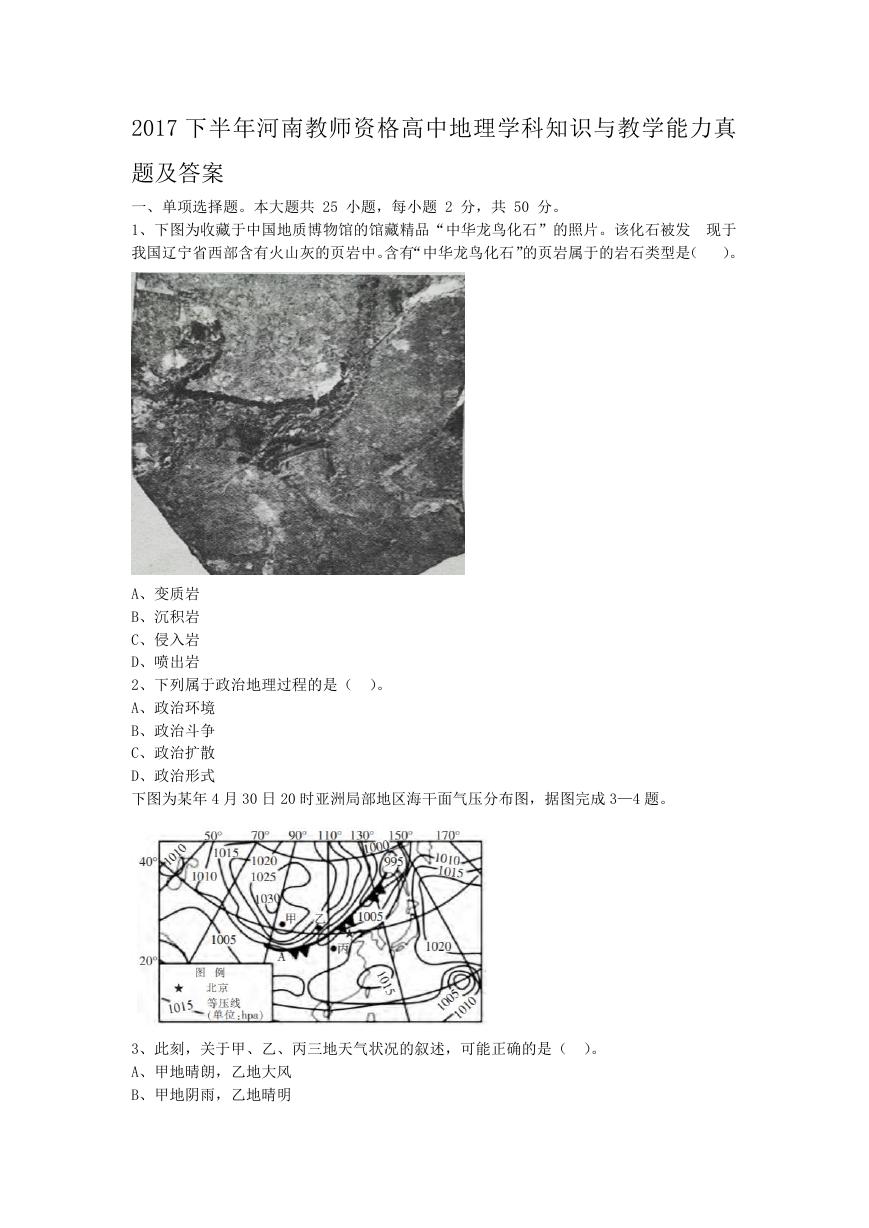

1、下图为收藏于中国地质博物馆的馆藏精品“中华龙鸟化石”的照片。该化石被发 现于

我国辽宁省西部含有火山灰的页岩中。含有“中华龙鸟化石”的页岩属于的岩石类型是( )。

A、变质岩

B、沉积岩

C、侵入岩

D、喷出岩

2、下列属于政治地理过程的是( )。

A、政治环境

B、政治斗争

C、政治扩散

D、政治形式

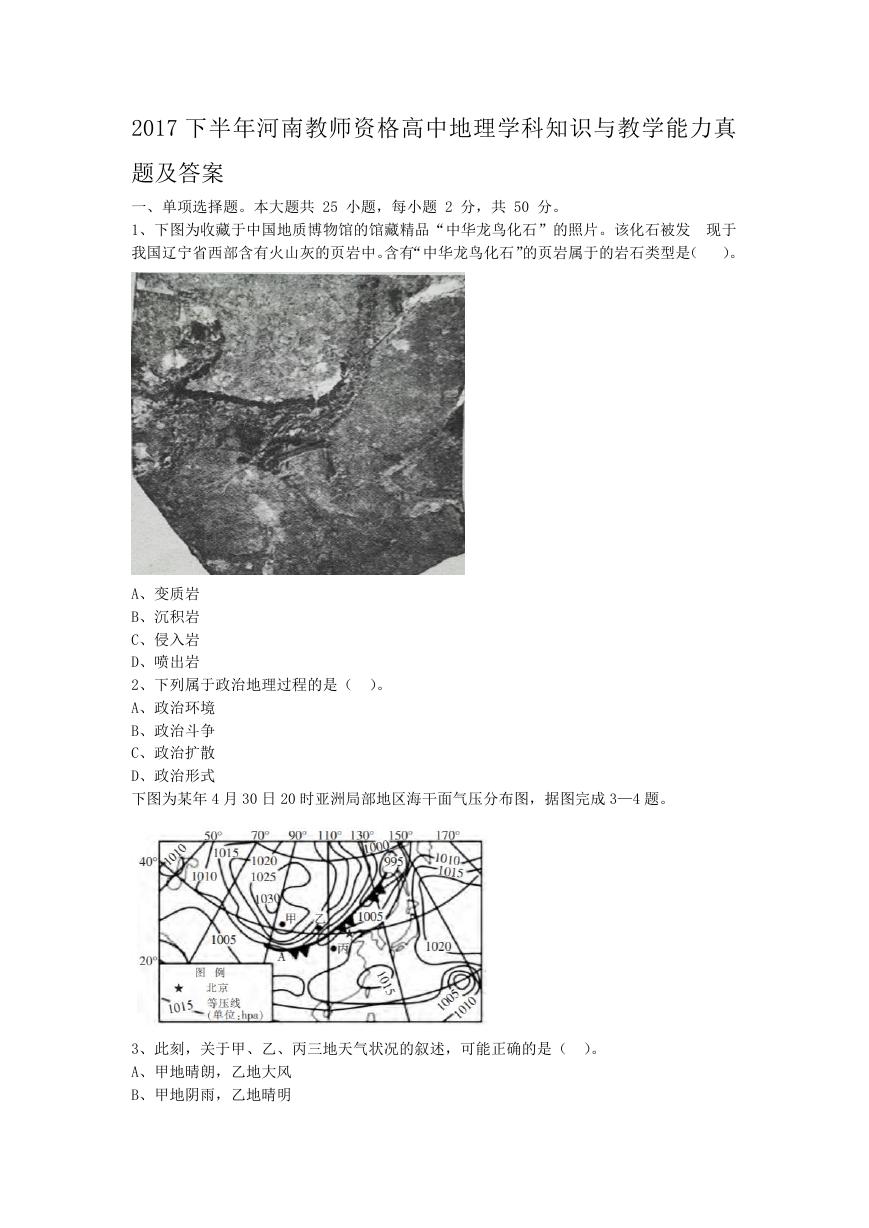

下图为某年 4 月 30 日 20 时亚洲局部地区海干面气压分布图,据图完成 3—4 题。

3、此刻,关于甲、乙、丙三地天气状况的叙述,可能正确的是( )。

A、甲地晴朗,乙地大风

B、甲地阴雨,乙地晴明

�

)。

C、乙地阴雨,丙地大风

D、乙地温暖,丙地寒冷

4、即将控制北京的天气系统是(

A、气旋

B、反气旋

C、冷锋

D、暖锋

雨水花园是在人工挖掘的浅凹地中种植花草、灌木,形成绿地,用于汇聚并吸收来自屋顶或

地面雨水的花园形式,如下图所示。读图完成 5—6 题。

5、关于雨水花园与城市硬地的比较,下列叙述正确的是( )。

A、雨水花园调节空气温度与湿度的能力小

B、雨水花园不能去除径流中的有害物质

C、雨水花园能有效缓解城市内涝问题

D、雨水花园更适于建在酸雨多的地区

6、雨水花园有效调节的水循环过程的环节是(

①蒸发 ②水汽输送 ③下渗 ④地表径流

A、①②

B、①③

C、②④

D、③④

)。

下图为我国某处风蚀蘑菇等高线图(图上实线为可见部分,虚线表示被上部遮盖的部分)。

读图完成 7—8 题。

7、图中 P 点的海拔高度是(

A、1007 米

B、1008 米

C、1009 米

)。

�

D、1010 米

8、该风蚀蘑菇岩壁上有蜂窝状的孔穴,称为石窝。石窝最密集的地点可能是(

A、①

B、②

C、③

D、④

人口老龄化是全球现象。下图为世界卫生组织(WHO)最近发布的 60 岁以上人口所占比例分

布示意图。读图完成 9—10 题。

)。

)。

9、下列关于 2015~2050 年世界人口老龄化状况的叙述,正确的是(

A、2015 年发展中国家人口老龄化最严重

B、发达国家人口老龄化问题将逐步缓解

C、2050 年中美洲人口老龄化程度明显增加

D、发达国家与发展中国家的人口老龄化同步

10、我国人口老龄化问题产生的原因,与欧美国家相比,最大的不同是(

A、医疗条件改善

B、计划生育政策

C、生活水平提高

D、生育观念改变

“就地城市化”是指农村人口在原有的居住地,通过发展生产和增加收入,完善基础设施,

改变生活方式,过上和城市人一样的生活的现象。这是城市化的一种新趋势。下图示意我国

某地区 1978 年和 2010 年的产业结构。据此完成 11—12 题。

)。

)。

11、关于该地区 1978~2010 年产业结构的变化,叙述正确的是(

A、第一产业始终为主导

B、第二产业变幅最大

C、第三产业明显居主导

D、非农业产业比重上升明显

12、该地区“就地城市化“可能带来的影响是(

A、城乡差距进一步扩大

B、地域文化得到保护

)。

�

C、生态环境明显改善

D、促进区域经济发展

下图为四种类型的海岸景观图。读图完成 13—14 题。

)。

13、四种景观图中,适于晒盐的海岸类型是(

A、甲

B、乙

C、丙

D、丁

14、 除海岸类型外,晒盐还需要考虑的自然条件有(

①蒸发强弱 ②降水多少 ③海水温度 ④风力大小

)。

A、①②④

B、①④⑤

C、②③⑤

D、③④⑤下图为宝兰客运专线分布示意图。该线于 2012 年 10 月 19 日正式开工建设,全长

400.74 千米,设计时速为 250 千米/时,途经特大、大、中型桥梁 100 座,隧道 74 座,桥

隧占比 93.37%。读图完成 15—16 题。

)。

②气候多变

④避免线路沉降

15、宝兰客运专线桥隧占比高的主要原因是(

①地形复杂

③冻土发育

⑤减少线路弯曲

A、①②④

B、①④⑤

C、②③⑤

D、③④⑤

16、宝兰客运专线设计时速低于华北地区高铁的时速,其主要影响因素是(

A、气候

B、地形

C、矿产

D、市场

)。

�

潮汐是海水的运动形式之一。读下图并结合所学知识。完成 17—18 题。

)。

17、 “八月十五”钱塘江大潮时,日、地、月的位置关系正确的是(

A、甲

B、乙

C、丙

D、丁

18、下列有关潮汐的叙述正确的是(

A、与波浪具有相同的能量来源

B、能量大、清洁无污染且稳定

C、能够诱发赤潮、台风等灾害

D、有规律涨落影响沿海养殖

下表为我国四个地区典型农作物统计表。据表完成 19~20 题。

)。

)。

19、对四个地区的判断,匹配正确的是(

A、甲地——东北平原

B、乙地——江汉平原

C、丙地——华北平原

D、丁地——珠江三角洲

20、关于四个地区自然环境特征的比较,叙述正确的是(

A、甲地比乙地的正午太阳高度大

B、甲地比丙地的年太阳辐射量大

C、乙地比丙地的气温年较差小

D、丙地比丁地更易受到台风影响

智利的阿塔卡马沙漠是地球上最干燥的地方之一。尽管这里降水极少,但海岸地带能够形成

像“云堤”一样的雾,并向内陆推进。当地人叫它“浓湿雾”,并利用“捕雾网”(如乙图)

收集淡水。读下图完成 21—22 题。

)。

�

)。

21、智利沿海地带形成“浓湿雾”的主要原因是(

A、纬度低,近地面水汽受热上升凝结成雾

B、临海大量水汽,受沿岸寒流影响凝结成雾

C、临海水汽含量大,受台风影响形成雾

D、沿岸冷暖气流相遇,凝结成雾

22、日前,当地居民积极利用“捕雾网”收集淡水。与海水淡化相比,其优点是( )。

A、简便易行

B、水量更大

C、投入更多

D、循环更快

23、下列 GIS 空间数据分类中,属于按数据结构分类的是( )。

①地图数据 ②矢量数据 ③影像数据 ④栅格数据⑤文本数据

A、①②

B、①③

C、②④

D、③⑤

下图为农业废弃物资源化循环发展理论框架示意图。图中“三环”表示可持续发展三要素循

环发展。读图完成 24—25 题。

24、从可持续发展原理看,“三环”的本质含义是(

A、最小“环”是可持续发展的保障

B、中间“环”是可持续发展的目标

C、最大“环”是可持续发展的基础

D、“三环”的核心理念是建设新农村

25、按此理论,关于农业废弃物资源化的叙述。正确的是( )。

)。

�

A、重视资源的再利用和环境安全

B、可大幅提高农业产量和市场竞争力

C、对工业新领域的开拓有一定限制

D、对高新技术的支持力度要求较低

二、简答题。本大题共 2 小题,第 26 题 10 分,第 27 题 14 分,共 24 分.

26、 简述《普通高中地理课程标准(实验)》“课程性质”中有关地理学的定义、特点及其

作用的基本内容。(10 分)

27、下图是第二次世界大战以后国际人口迁移路线示意图。简要说明教师指导学生阅读该图

的教学步骤和运用该图进行教学的意义。(14 分)

三、材料分析题。本大题共 3 小题,第 28 题 16 分,第 29 题 16 分,第 30 题 20 分,

共 52 分。

材料一欧洲西部的莱茵河从 18 世纪中期开始出现环境问题,到 20 世纪 50 年代严重恶化。

当时的菜茵河被人们称为“欧洲下水道”,污染治理难度十分巨大。1950 年 7 月,瑞士、法

国、卢森堡、德国和荷兰等国共同成立了“保护莱茵河国际委员会”。经过不懈治理,今天

的菜茵河河水干净清澈,生态良好。

材料二欧洲西部略图(下图)

28、问题:

(1)分析莱茵河水污染治理难度巨大的原因。(8 分)

�

(2)英国的农业土地利用方式呈现“西牧东耕”的特征,试分析其形成的自然原因。(8 分)

苏老师在“区域环境问题及区域可持续发展”一课中的主要教学过程如下:

(1)大屏幕展示照片“阿拉善地区穿着衣服的羊”,引出本课主题:寻找照片背后的故事—

—探寻区域生态环境建设之路;

(2)视频展示当地的典型景观及当地人给羊穿上衣服的原因(没有草,羊相互咬食羊毛),

通过问答引导学生认识当地存在的生态环境问题——土地荒漠化;

(3)视频介绍阿拉善从曾经的水草丰美到后来沙逼人退的过程,引导学生从自然与人文两

方面探究当地生态环境问题产生的原因;

(4)引导学生通过小组讨论,合作探究,完成黑板上的“阿拉善地区自然地理环境各要素

之间的关系模式图”;

(5)引导学生小组合作探究:如何才能让羊脱去衣服——探寻荒漠化的防治措施;

(6)引导学生总结分析区域环境问题及其可持续发展的一般方法,并学以致用,自主探究

“太湖的生态环境问题”。

29、问题:

(1)举例说明苏老师采用了哪些教学方法开展本课的案例教学。(6 分)

(2)结合材料,归纳案例教学的一般程序。(10 分)

下面是朱老师在“自然界的水循环”一课中的教学活动记录:

第一环节:PPT 展示并说明本节课的高中地理课程标准要求,即运用示意图说出水循环的过

程和主要环节;说明水循环的地理意义。

第二环节:PPT 展示并说明“课堂学习评价细则”。

课堂学习评价细则

评价内容:

自我评价——就自己的活动参与度、学习目标达成度进行等级评价

小组评价——就小组成员的活动参与程度及效果进行等级评价

教师评价——就每位学生的整体参与度、学习态度与学习效果进行描述评价和等级评价

评价等级:分优、良、合格和不合格 4 个等级

说明:

①评价结果进入课程学习档案袋,课堂评价总成绩按 30%的权重加入学年总评。②评价表详

见学案,每节课下课前完成。

第三环节:进行“水的三态变化”小实验。结合水循环示意图。指导学生进行新课内容的学

习。

第四环节:学生交流表达。

第五环节:依据“课堂教学评价细则”和活动表现。学生在学案上的评价表中做出自评和互

评。

最后,教师进行总结评价。

30、问题:

(1)分析朱老师在第一环节教学过程中,展示并说明“课标要求”的意义。(8 分)

(2)说明“水的三态变化”小实验在本节课中的教学作用。(3 分)

(3)该教学活动反映了朱老师在评价方式上怎样落实新课标的要求。(9 分)

四、教学设计题。本大题共 1 小题,24 分。

阅读关于“岩石圈的物质循环”的图文资料,按要求完成教学设计任务。

材料一《普通高中地理课程标准(实验)》的内容要求:“运用示意图说明地壳内部物质循环

过程。

材料二某版本教科书中关于“岩石圈的物质循环”的部分内容。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc