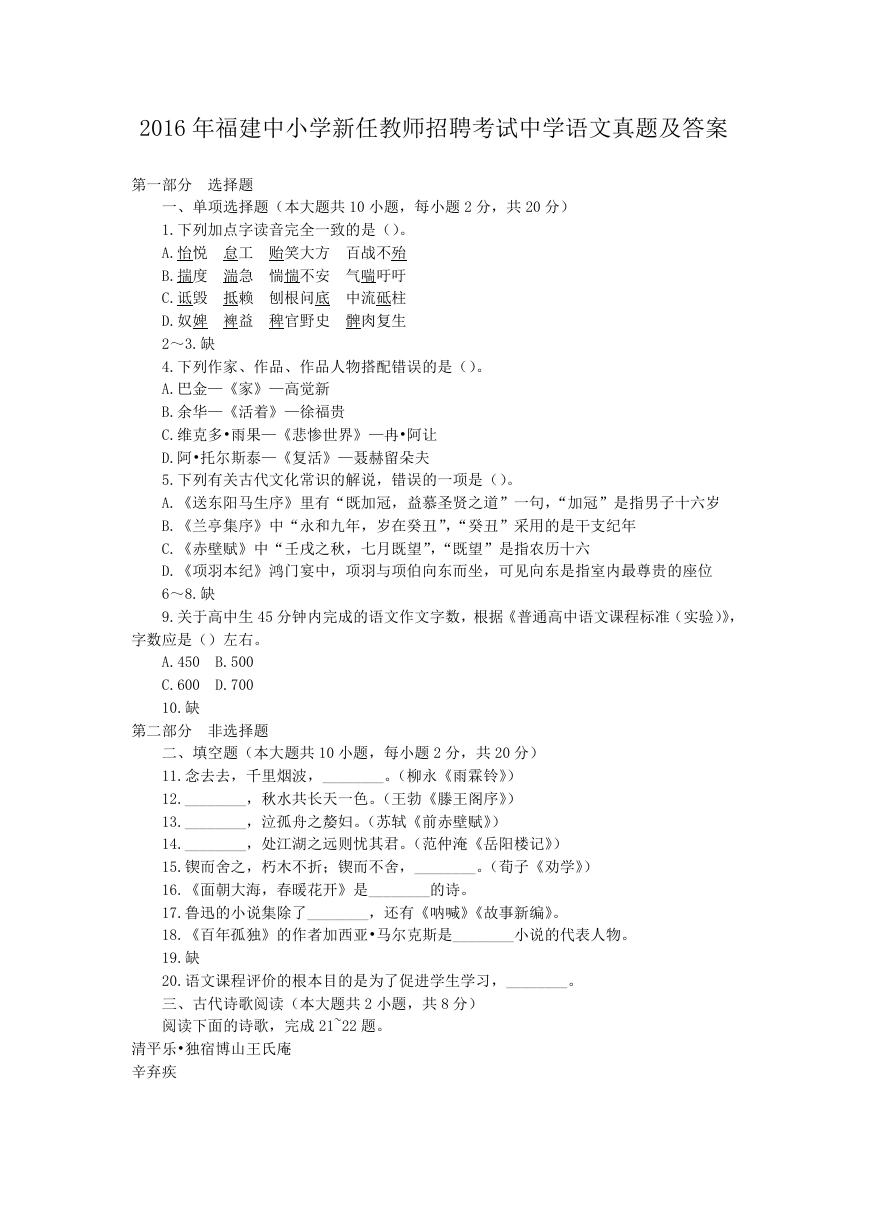

2016 年福建中小学新任教师招聘考试中学语文真题及答案

第一部分 选择题

一、单项选择题(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

1.下列加点字读音完全一致的是()。

A.怡悦 怠工 贻笑大方 百战不殆

B.揣度 湍急 惴惴不安 气喘吁吁

C.诋毁 抵赖 刨根问底 中流砥柱

D.奴婢 裨益 稗官野史 髀肉复生

2~3.缺

4.下列作家、作品、作品人物搭配错误的是()。

A.巴金—《家》—高觉新

B.余华—《活着》—徐福贵

C.维克多•雨果—《悲惨世界》—冉•阿让

D.阿•托尔斯泰—《复活》—聂赫留朵夫

5.下列有关古代文化常识的解说,错误的一项是()。

A.《送东阳马生序》里有“既加冠,益慕圣贤之道”一句,“加冠”是指男子十六岁

B.《兰亭集序》中“永和九年,岁在癸丑”,“癸丑”采用的是干支纪年

C.《赤壁赋》中“壬戌之秋,七月既望”,“既望”是指农历十六

D.《项羽本纪》鸿门宴中,项羽与项伯向东而坐,可见向东是指室内最尊贵的座位

6~8.缺

9.关于高中生 45 分钟内完成的语文作文字数,根据《普通高中语文课程标准(实验)》,

字数应是()左右。

B.500

D.700

A.450

C.600

10.缺

第二部分 非选择题

二、填空题(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

11.念去去,千里烟波,________。(柳永《雨霖铃》)

12.________,秋水共长天一色。(王勃《滕王阁序》)

13.________,泣孤舟之嫠妇。(苏轼《前赤壁赋》)

14.________,处江湖之远则忧其君。(范仲淹《岳阳楼记》)

15.锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,________。(荀子《劝学》)

16.《面朝大海,春暖花开》是________的诗。

17.鲁迅的小说集除了________,还有《呐喊》《故事新编》。

18.《百年孤独》的作者加西亚•马尔克斯是________小说的代表人物。

19.缺

20.语文课程评价的根本目的是为了促进学生学习,________。

三、古代诗歌阅读(本大题共 2 小题,共 8 分)

阅读下面的诗歌,完成 21~22 题。

清平乐•独宿博山王氏庵

辛弃疾

�

绕床饥鼠,蝙蝠翻灯舞。屋上松风听急雨,破纸窗间自语。

平生塞北江南,归来华发苍颜。布被秋宵梦觉,眼前万里江山。

21.这首词表达了作者怎样的思想感情,请简要分析。(4 分)

22.从景与情的角度,简要分析这首词。(4 分)

四、文本解读与教学设计(本大题共 4 小题,共 52 分)

(一)阅读下面的文言文,完成 23~24 题。(27 分)

伶官传序

欧阳修

呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可

以知之矣。

世言晋王之将终也,以三矢赐庄宗而告之曰:“梁,吾仇也;燕王,吾所立,契丹与吾

约为兄弟,而皆背晋以归梁。此三者,吾遗恨也。与尔三矢,尔其无忘乃父之志!”庄宗受

而藏之于庙。其后用兵,则遣从事以一少牢告庙,请其矢,盛以锦囊,负而前驱,及凯旋而

纳之。

方其系燕父子以组,函梁君臣之首,入于太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之盛,

可谓壮哉!及仇雠已灭,天下已定,一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出,未及见贼而士卒离散,

君臣相顾,不知所归,至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!岂得之难而失之易欤?抑本其

成败之迹,而皆自于人欤?《书》曰:“满招损,谦得益。”忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,

自然之理也。

故方其盛也,举天下之豪杰,莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为

天下笑。夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉?

23.文本解读(12 分)

(1)解释加点字的意思。(2 分)

①函梁君臣之首函

②抑本其成败之迹函

(2)解释文中画线句子的意思。(6 分)

①原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣。

②与尔三矢,尔其无忘乃父之志!

(3)本文最重要的论证方法是什么?请结合文本做简要分析。(4 分)

24.教学设计(教学对象为高中二年级学生)(15 分)

(1)从情感态度与价值观目标维度为《伶官传序》设计一个教学导语,200 字左右。(6

分)

(2)下面是某教师教学《伶官传序》第③④段的教学设计(摘录)。(9 分)

步骤一:教师指导学生集体朗读第③④段并对学生的朗读进行评价,让学生完成第③④

段的翻译。教师讲解重点字词句。(20 分钟)

步骤二:课堂互动学习,学生讨论问题。(15 分钟)

1.第③段的主要内容是什么,说明了一个什么道理?

2.第③段和第④段是什么关系?试具体说明。

3.第④段以问句结尾有何具体作用?

步骤三:教师对学生的讨论结果提问并加以总结评价。(10 分钟)

�

问:依据《普通高中语文课程标准(实验)》,结合课程性质与文体特点,分析该教学设

计的优缺点。

(二)阅读下文,完成 25~26 题。(25 分)

快阁的紫藤花

徐蔚南

①细雨蒙蒙,百无聊赖之时,偶然从《花间集》里翻出了一朵小小的枯槁的紫藤花,花

色早褪了,花香早散了。啊,紫藤花!你真令人怜爱呢!岂仅怜爱你,我还怀念着你的姊妹

们———一架白色的紫藤,一架青莲色的紫藤———在那个园中静悄悄地消受了一宵冷雨,

不知今朝还能安然无恙否?

②啊,紫藤花!你常住在这诗集里吧,你是我前周畅游快阁的一个纪念。

③快阁是放翁饮酒赋诗的故居,离城西南三里,正是鉴湖绝胜之处,去岁初秋,我曾经

去过了,寒中又重游一次,前周复去是第三次了。但前两次都没有给我多大印象,这次去后,

情景不同了,快阁的景物时时在眼前显现———尤其使人难忘的,便是那园中的两架紫藤。

④快阁临湖而建,推窗外望,远处是一带青山,近处是隔湖的田亩。田亩间分出红黄绿

三色:红的是紫云英,绿的是豌豆叶,黄的是油菜花。一片一片互相间着,美丽得远胜人间

锦绣。东向,丛林中,隐约间露出一个塔尖,尤有诗意,桨声渔歌又不时从湖面飞来。这样

的景色,晴天固然极好,雨天也必神妙,诗人居此,安得不颓放呢!放翁自己说:“桥如虹,

水如空,一叶飘然烟雨中,天教称放翁。”是的,确然天叫他称放翁的。

⑤阁旁有花园二,一在前,一在后。前面的一个又以墙壁分成为二,前半叠假山,后半

凿小池。池中植荷花,如在夏日,红莲白莲,盖满一地,自当另有一番风味。池前有春花秋

月楼,楼下有匾额曰“飞跃处”,此是指鱼言。其实,池中只有很小很小的小鱼,要它跃也

跃不起来,如何会飞跃呢?

⑥园中的映山红和紫竹都很鲜艳,但远不及山中野生的自然。

⑦自池旁折向北,便是那后花园了。

⑧我们一踏进后花园,便有一架紫藤呈在我们眼前。这架紫藤正在开最盛的时候,一球

一球重叠盖在架上的,俯垂在架旁的尽是花朵。花心是黄的,花瓣是洁白的,而且看上去似

乎很肥厚的。更有无数的野蜂在花朵上下左右嗡嗡地叫着———热热闹闹地飞着。它们是在

采蜜吗?它们是在舞蹈吗?它们是在和花朵游戏吗?……

⑨我在架下仰望这一堆花,一群蜂,我便感觉这无数的白花朵是一群天真无垢的女孩子,

伊们赤裸裸地在一块儿拥着,抱着,偎着,卧着,吻着,戏着;那无数的野蜂便是一大群的

男孩,他们正在唱歌给伊们听,正在奏乐给伊们听。他们是结恋了。他们是在痛快地享乐那

阳春。他们是在创造只有青春,只有恋爱的乐土。

⑩这种想象绝不是仅我一人所有,无论谁看了这无数的花和蜂都将生出了种神秘的想象

来。同去的方君看见了也拍手叫起来,她向那低垂的一球花朵热烈地亲了个嘴,说道:“鲜

美呀!呀,鲜美!”她又说:“我很想把花朵摘下两枝来挂在耳上呢!”

11 离开这架白紫藤十几步,有一围短短的冬青。绕过冬青,穿过一畦豌豆,又是一架

紫藤。不过,这一架是青莲色的,和那白色的相比,各有美处。但是就我个人说,却更爱这

青莲色的,因为淡薄的青莲色呈在我眼前,便能使我感得一种和平,一种柔婉,并且使我有

如饮了美酒,有如进了梦境。

12 很奇异,在这架花上,野蜂竟一只也没有。落下来的花瓣在地上已有薄薄的一层。

原来这架花朵的青春已逝了,无怪野蜂散尽了。

13 我们在架下的石凳上坐了下来,观看那正在一朵一朵飘下的花儿。花也知道求人爱

�

怜似的,轻轻地落了一朵在膝上,我俯下看时,颈项里感得飕飕地一冷,原来又是一朵。它

接连着落下来,落在我们的眉上,落在我们的脚上,落在我们的肩上。我们在这又轻又软又

香的花雨里几乎睡去了。

14 猝然“骨碌碌”一声怪响,我们如梦初醒,四目相向,颇形惊诧。即刻又是“骨碌

碌”地响了。

15 方君说:“这是啄木鸟。”

16 临去时,我总舍不得这架青莲色的紫藤,便在地上拾了一朵夹在《花间集》里。夜

深人静的时候,我每取出这朵花来默视一会儿。

25.文本解读(10 分)

(1)快阁的紫藤花给了作者怎样的生命感悟,结合全文简要分析。(6 分)

(2)有人说结尾写啄木鸟的句子有画蛇添足之嫌,应删去,你同意这种看法吗?简述

理由。

(4 分)

26.教学设计(教学对象为九年级学生)(15 分)

(1)从文本特点和九年级学生认识特点出发,确定本文的教学重点,要求思想内容和

写作方法各写一点,并说明理由。(6 分)

(2)第四学段阅读教学目标和内容提出“在通读课文的基础上,理清思路,理解、分

析主要内容,体味和推敲重要词句在语文环境中的意义和作用”。请就本文第③段写一个片

段教学设计(只需写出其中的教学过程部分即可)。(9 分)

五、作文(本大题共 50 分)

27.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于 800 字的议论文。

近日某报调查发现有八成的老人表示帮孩子排过队,有七成的老人表示自己有大把的时

间,无须子女相求便会自觉揽下这苦活。对于这项调查结果网络上议论纷纷。有人认为子女

要理解父母的付出,有人认为无私帮助孩子有助于提高老人晚年生活质量,让他们觉得自己

活得有价值。有人认为帮助孩子排队要适度,老人过度呵护子女未必是好事。

对于以上看法你怎么看?

要求:结合材料内容及含义选好角度,确定立意,表明你的态度,简述你的看法,完成

写作任务,不得泄露个人信息。

参考答案

第一部分 选择题

一、单项选择题

1.【答案】C。解析:A 项词语加点字读音分别为“yí、dài、yí、dài”;B 项词

语加点字读音分别为“chuǎi、tuān、zhuì、chuǎn”;C 项词语加点字读音

均为“dǐ”;D 项词语加点字读音分别为“bì、bì、bài、bì”。故本题当选 C 项。

2~3.缺

4.【答案】D。解析:D 项,《复活》是俄国作家列夫•托尔斯泰的长篇小说,聂赫留朵

夫是其中的男主人公。阿•托尔斯泰的长篇小说代表作有《怪人》和《跛老爷》。故 D 项搭配

有误,当选。

5.【答案】A。解析:A 项,古时男子二十岁行加冠礼以示成年,句中“加冠”即指男

子二十岁。故 A 项说法有误,当选。

6~8.缺

9.【答案】C。解析:根据《普通高中语文课程标准(实验)》第二部分课程目标“必修

课程”中关于表达与交流的要求可知,高中生 45 分钟应能写 600 字左右的文章,课外练笔

不少于 2 万字。故本题当选 C 项。

�

10.缺

第二部分 非选择题

二、填空题

11.【答案】暮霭沉沉楚天阔

12.【答案】落霞与孤鹜齐飞

13.【答案】舞幽壑之潜蛟

14.【答案】居庙堂之高则忧其民

15.【答案】金石可镂

16.【答案】海子

17.【答案】《彷徨》

18.【答案】拉丁美洲魔幻现实主义

19.缺

20.【答案】改善教师教学

三、古代诗歌阅读

21.【参考答案】

本词先写眼前实景的破败萧索与荒凉冷落,再写梦寐河山的爱国情怀与尽心为国,之后

又以梦醒后虽然失落凄苦、感于壮志难酬,但眼前所见的、心中所系的依然是万里江山来收

束全词,体现出词人坚定的爱国情怀,同时也表达出词人抚今追昔、壮志未酬的辛酸、愤懑

之情与虽至暮年仍胸怀天下的崇高爱国之情。

22.【参考答案】

本词在景与情关系的处理上运用了寓情于景、情景交融的手法。上片通过描写夜出觅食

的饥鼠绕床爬行,夜行动物蝙蝠在屋里灯前无阻翻飞,屋外风骤雨急,破裂的窗纸随风鸣响

的种种情景,渲染出一种凄凉破败、无比萧索的氛围,展现出词人处境的凄凉与内心的孤寂、

落寞。下片借上片中凄景、凄情反衬,追忆往昔南征北战,直言今朝华发苍颜。可即便如此,

梦中醒来,眼前也依然只有万里江山,更加体现出词人困苦之中仍不忘祖国、仍记挂为国效

力的壮志豪情与爱国热情。

四、文本解读与教学设计

23.【参考答案】

(1)①名词用作动词,意为“用木匣装”;

②表示推测,意为“或者、也许、还是”。

(2)①(通过)分析庄宗取得天下的原因与他之所以失去天下的原因,就可以明白了。

②给你三支箭,你一定不要忘记你父亲的志向啊!

(3)本文最重要的论证方法是对比论证法。

本文的中心论点为“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉”,以“盛衰”二字贯穿全文。

文章从“盛”“衰”两个方面入手,以对庄宗“得天下”与“失天下”原因的分析展开对“人

事”的对比论述。文章先举例庄宗得意之时意气之盛,后感叹其失意之时形势之衰,通过兴

与亡、盛与衰的鲜明对比,引出古训“满招损,谦得益”,进而论证出“忧劳可以兴国,逸

豫可以亡身”,从整体上总结论证“盛”“衰”与“忧劳”“逸豫”的因果关系。因此不论是

论点、论据,还是论证过程与论证结论,或是引用的史实与议论的抒发,都是具有对比性的。

此种论证方法的运用,既能突出文章的中心论点,使说理深刻透彻,又能使文章脉络清晰、

逻辑严密、结构严谨。

24.【参考答案】

(1)导入语:昔年楚霸王“力拔山兮气盖世”,称霸一方,盛极一时,可最终也只落得

四面楚歌、自刎乌江,并得虞姬香消、乌骓殉主,真是可悲可叹!项羽将自己的惨败归因于

�

“天亡我也”,也就是所谓的“天命”。而实际上,

自古以来的许多失败者,上达帝王将相,下至平民百姓,都会将失败归结为“天命”,

认为“谋事在人,成事在天”,天命难以违背。然而,也有人认为“成事在人不在天,盛衰

由人不由命”。那么到底哪种说法更正确呢?今天,我们就来学习这篇《伶官传序》,一起探

讨“事情的成败究竟能否由天命决定”的问题。

(2)该教学设计具有以下优点:

①教学步骤明晰,内容难度逐步加深。材料摘录的教学设计片段共分三步,从步骤一的

朗读课文、学习字词句,到步骤二、步骤三的文段内容主旨分析,教学难度根据课文内容递

增,符合学生学习从易到难的规律。同时,教师设计课文朗读,讲解重点字词句,符合《普

通高中语文课程标准(实验)》“诵读古代诗文和文言文”与“了解并梳理常见的文言实词、

文言虚词、文言句式的意义或用法”的要求。

②教师设计课堂互动学习,体现了学生的主体地位与教师的主导地位。教师以提出问题,

学生讨论并回答问题的方式,增强学生学习的积极性与主动性,保证了学生在课堂教学中的

主体地位。教师引导学生完成朗读、翻译、回答问题后,都及时加以评价指导,有助于更好

地实现教学目标,体现了教师在教学过程中的主导作用。

该教学设计存在以下缺点:

①各教学步骤内部的教学内容及要求不够完善。学生朗读课文的方式过于单一,仅限于

集体朗读,缺少示范朗读,无法提高学生朗读课文的积极性;学生翻译课文,教师应指导学

生借助课文注释、工具书,提高课堂任务完成效率,材料中教师的教学设计片段未体现《普

通高中语文课程标准(实验)》“阅读浅易文言文,能借助注释和工具书,理解词句含义,读

懂文章内容”的要求;课堂互动学习部分,教师应明确讨论方式,如分小组讨论等。而材料

中教师未指明讨论方式,易造成学生课堂讨论无序性的局面,不利于课堂教学的有效展开。

②高二年级的学生仍处在人生观、世界观、价值观形成的关键期,因此教师在教授知识

的同时,也应注重德育教育。而材料教学设计片段中缺少情感态度与价值观目标的实现,没

有达成“理解‘满招损,谦得益’‘忧劳可以兴国,逸豫可以亡身’‘祸患常积于忽微,而智

勇多困于所溺’等文中警句的深刻含义以及其现实意义”的教学目标,不符合《普通高中语

文课程标准(实验)》中“学习从历史发展的角度理解古代文学的内容价值,从中汲取民族

智慧;用现代观念审视作品,评价其积极意义与历史局限”的要求。

③本文是一篇史论性文章,文章论点明确,论据充分,论证方法多样,逻辑严密,说服

力强,着重论述了“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”这一历史盛衰规律。其在论证过程中,

不仅采用举例论证法、引用论证法,最重要的是以对比论证法贯穿全文,使文章平易流畅,

论证条理井然。因此在教学过程中,教师应对本文独特的论证方法进行有效教学。文章第③

④段中所运用的对比论证法十分突出,但教师在教学步骤中并未安排这一部分内容的讲解,

是教学内容上的缺失。

25.【参考答案】

(1)作者通过描写一朵夹在《花间集》里的紫藤花来回忆快阁的紫藤花的别样风景,

并借青、白两架紫藤的对比,展现出白色紫藤花的繁茂与热闹,反衬出青莲色紫藤花的凄清

与萧条,进而表达了作者自己对生命、对青春、对爱情的一种真切体验。

作者遇见文中的白色紫藤花时,其花开得正盛。作者着重描写了藤上一球一球重叠倾垂

的肥厚的白色花朵,并通过描绘天真无垢的小白花与甜蜜歌着的小蜜蜂的生动拟态,表达了

对青春活力与纯洁甜蜜的爱情的歌颂与赞美。

在白色紫藤花远处十几步,绕过冬青与一畦豌豆,作者邂逅了她所爱的青莲色紫藤花。

这架紫藤不似前者繁茂,也无蜜蜂相歌相拥,虽然已经过了花期,但胜在淡雅平和与柔婉。

作者借此表现了自己仰慕恬淡、平和、柔美的生活情趣,洋溢着积极乐观的情绪。

�

(2)不同意将写啄木鸟的句子删去。

文章结尾处写啄木鸟发出的“骨碌碌”的声音,意在以声写静,既写出了青莲色紫藤花

周遭景象的清冷,又借鸟声反衬出环境的幽静,颇有“鸟鸣山更幽”的意境。因此,此句不

应删去。

26.【参考答案】

(1)教学重点:

①感悟紫藤花的不同,感受两架紫藤的青春与热情、恬淡与平和,学习并形成积极乐观

的人生态度。

②学会展开想象,运用拟人、比喻等修辞手法描写景物并体现出景物特点。

理由:①《义务教育语文课程标准(2011 年版)》“学段目标与内容”中关于第四学段

(7~9 年级)阅读部分的

要求指出:欣赏文学作品,有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、

社会、人生的有益启示;

了解常用的修辞方法,体会它们在课文中的表达效果。

②九年级学生的思想观念与价值观等方面正处于形成期,欣赏文学作品,体会文章情感

与思想,感悟自然、生命与人生,对促进积极乐观人生态度的形成以及融入社会具有极为重

要的正面作用;九年级也是夯实基础知识的重要时期,理解并学会运用多种修辞手法描写景

物,生动形象地表现出景物特点也是这一时期的重要任务。因此确定以上两则教学内容为教

学重点。

(2)教学过程:

1.朗读课文

教师请一位学生朗读第③段,其他学生仔细听读并对其朗读进行评价。

教师对学生朗读以及学生评价进行指正总结,强调朗读应注意的诸多方面(语调、轻重

音、作者情感等)。

教师示范朗读,学生再次仔细听读。

2.教师提问

听完读完第③段,大家思考一下这一段主要说了些什么?

教师点名学生回答,并予以明确。

明确:

第③段简要介绍了快阁的人文与地理知识;

谈及三次前往快阁,而仅第三次游快阁印象深刻;

难忘快阁园中的两架紫藤。

3.教师展示问题,学生小组讨论

A.作者为什么要先介绍快阁呢?

B.作者为什么先简写前两次游快阁的经历,可以直接写第三次游快阁吗?

教师指出小组代表回答问题,并予以明确。

明确:

A.简说快阁,对环境进行介绍,以便读者了解作者所记忆深刻的两架紫藤的生长地,为

下文正面写紫藤花作铺垫。

B.作者先写前两次游快阁没有留下“多大印象”,以此进一步突出第三次游快阁的印象

之深,为后文极言对两架紫藤的喜爱埋下伏笔。

4.教师提问:第③段内容在语言上有什么特色学生思考讨论,教师指名并引导学生回答

问题。

明确:句式方面:整散结合,错落有致,读来具有节奏之美。

�

语言风格:恰当运用一些文言词语,语言典雅而富有情趣;用词准确生动,富有表现力。

5.请学生从第③段中找出使用极巧的字或词,并指出是否能换成其他字或词。如不能换,

请说明原因学生思考并小组讨论,教师指名小组代表回答。

明确:

“前周复去是第三次了”中的“复”字用得巧,且不能换成“再”“又”等词。“复”属

于文言词语,用在此处既使文句显得典雅,又避免了与前句中“又”字的重复;“再”字过

于口语化,因此本句用“复”字最好。

“两架紫藤”中的量词“架”用得准确,且不能换为“株”“棵”等量词。紫藤在中国

常栽培作庭园棚架植物,成年植株茎蔓蜿蜒屈曲,攀绕棚架制成花廊,因此用“架”字更为

形象。

6.教师提问:分析完第③段,大家能说出作者的写作意图是什么吗教师指名回答,并予

以明确。

明确:介绍紫藤的生长环境与作者对这两架紫藤独特的情感,为开启下文写紫藤作铺垫。

7.教师提问:第③段表现了作者怎样的情感

明确:第③段写前两次游快阁都未留下什么印象,而第三次游快阁的经历则因为这两架

紫藤而时时在眼前显现,侧面表现出作者对紫藤的喜爱之情。

五、作文

27.【参考范文】

价值实现基于彼此呵护

近日某报一项关于老人帮孩子排队的调查引发了网络热议,对于八成接受调查的老人替

孩子排过队,七成接受调查的老人自愿帮助孩子排队的现象,有人认为老人的无私付出有助

于提高其晚年生活的幸福度并帮助其实现个人价值。然而,在我看来,仅仅是父母对子女的

单向付出是无法提升老人的满足感,帮助他们实现所谓的价值的。真正的父母与子女关系中

双方价值的实现,都应当是基于彼此双向的呵护与信任的。

正如古老油灯的灯盏与灯芯。灯盏承载着历史的厚度,关护着娇弱的灯芯;灯芯点燃了

千年的星火,温暖了灯盏的冷清。灯盏因保护了灯芯的星星之火并被灯芯温暖经年不朽而实

现了历史的价值,灯芯因照亮了灯盏的冰冷灯壁且被灯盏爱护千年不灭而实现了存在的使

命。灯盏和灯芯因这彼此的认可与呵护,共同实现了传承千年的价值。因而,正如古老油灯

的灯盏与灯芯,中华民族的慈孝之道传承至今。

父母仁慈犹如灯盏。为人父母者,在孩子年幼时对其悉心爱护,笑听孩子牙牙学语,扶

护孩子蹒跚学步,教他行正坐直,诫他学善存真;在孩子成人后,也竭尽所能维护孩子周全,

予其温暖与爱,代他远虑,替他忧思,代他行其所不能,替他为其所不为。这使得父母的仁

慈与爱心无时无刻不在保护着子女,让他们健康成长,长成新时代的太阳。

子女孝顺则犹如灯芯。为人子女者,在父母壮年时受其佑护照料,懵懂静听父母关心轻

语,稚气承欢父母身侧膝下,为他们捶背揉肩,替他们多增喜乐;父母暮日迟迟时,更应时

常嘘寒问暖,谨行孝道,予己所能,付其真心与关爱,让父母在暮年能少劳损心力,多享受

生活,其暮日虽迟,光芒不减。

正是这种在老人与子女间双向的付出与关心、认可与呵护中育出的亲情与信任,才是家

庭生活中个人价值得以真正实现的基础。西晋李密以一篇言辞恳切的《陈情表》名传千古,

而流传下来的,不单是这一名篇,更是让人闻之感动流泪的祖孙深情。“臣无祖母,无以至

今日;祖母无臣,无以终余年。”祖母辛苦照料爱护幼年李密使其长大成人,其收获的不仅

是有子初长成的欣慰,还有李密的信任、真诚与亲情;李密真情流露为暮年祖母婉言

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc