视频编码标准的发展:从 H.261 到 H.264

关键词:视频 ITU-T H.261 H.263 H.264

数字视频技术广泛应用于通信、计算机、广播电视等领域,带来了会议电视、

可视电话及数字电视、媒体存储等一系列应用,促使了许多视频编码标准的产生。

ITU-T 与 ISO/IEC 是制定视频编码标准的两大组织,ITU-T 的标准包括 H.261、

H.263、H.264,主要应用于实时视频通信领域,如会议电视;MPEG 系列标准是

由 ISO/IEC 制定的,主要应用于视频存储(DVD)、广播电视、因特网或无线网上

的流媒体等。两个组织也共同制定了一些标准,H.262 标准等同于 MPEG-2 的视

频编码标准,而最新的 H.264 标准则被纳入 MPEG-4 的第 10 部分。

本文按照 ITU-T 视频编码标准的发展过程,介绍 H.261、H.263 及 H.264。

H.261 视频编码标准

H.261 是 ITU-T 为在综合业务数字网(ISDN)上开展双向声像业务(可视电话、

视频会议)而制定的,速率为 64kb/s 的整数倍。H.261 只对 CIF 和 QCIF 两种图

像格式进行处理,每帧图像分成图像层、宏块组(GOB)层、宏块(MB)层、块(Block)

层来处理。

H.261 是最早的运动图像压缩标准,它详细制定了视频编码的各个部分,包

括运动补偿的帧间预测、DCT 变换、量化、熵编码,以及与固定速率的信道相适

配的速率控制等部分。

H.263 视频编码标准

H.263 是最早用于低码率视频编码的 ITU-T 标准,随后出现的第二版(H.263+)

及 H.263++增加了许多选项,使其具有更广泛的适用性。

H.263 视频压缩标准

H.263 是 ITU-T 为低于 64kb/s 的窄带通信信道制定的视频编码标准。它是

在 H.261 基础上发展起来的,其标准输入图像格式可以是 S-QCIF、QCIF、CIF、

4CIF 或者 16CIF 的彩色 4∶2∶0 亚取样图像。H.263 与 H.261 相比采用了半象素

的运动补偿,并增加了 4 种有效的压缩编码模式。

无限制的运动矢量模式允许运动矢量指向图像以外的区域。当某一运动矢量

所指的参考宏块位于编码图像之外时,就用其边缘的图像象素值来代替。当存在

�

跨边界的运动时,这种模式能取得很大的编码增益,特别是对小图像而言。另外,

这种模式包括了运动矢量范围的扩展,允许使用更大的运动矢量,这对摄像机运

动特别有利。

基于句法的算术编码模式使用算术编码代替霍夫曼编码,可在信噪比和重建

图像质量相同的情况下降低码率。

先进的预测模式允许一个宏块中 4 个 8×8 亮度块各对应一个运动矢量,从

而提高了预测精度;两个色度块的运动矢量则取这 4 个亮度块运动矢量的平均

值。补偿时,使用重叠的块运动补偿,8×8 亮度块的每个象素的补偿值由 3 个

预测值加权平均得到。使用该模式可以产生显著的编码增益,特别是采用重叠的

块运动补偿,会减少块效应,提高主观质量。

PB-帧模式规定一个 PB-帧包含作为一个单元进行编码的两帧图像。PB-帧模

式可在码率增加不多的情况下,使帧率加倍。

H.263 视频压缩标准版本 2

ITU-T 在 H.263 发布后又修订发布了 H.263 标准的版本 2,非正式地命名为

H.263+标准。它在保证原 H.263 标准核心句法和语义不变的基础上,增加了若干

选项以提高压缩效率或改善某方面的功能。原 H.263 标准限制了其应用的图像输

入格式,仅允许 5 种视频源格式。H.263+标准允许更大范围的图像输入格式,自

定义图像的尺寸,从而拓宽了标准使用的范围,使之可以处理基于视窗的计算机

图像、更高帧频的图像序列及宽屏图像。

为提高压缩效率,H.263+采用先进的帧内编码模式;增强的 PB-帧模式改进

了 H.263 的不足,增强了帧间预测的效果;去块效应滤波器不仅提高了压缩效率,

而且提供重建图像的主观质量。

为适应网络传输,H.263+增加了时间分级、信噪比和空间分级,对在噪声信

道和存在大量包丢失的网络中传送视频信号很有意义;另外,片结构模式、参考

帧选择模式增强了视频传输的抗误码能力。

H.263++视频压缩标准

H263++在 H263+基础上增加了 3 个选项,主要是为了增强码流在恶劣信道上

的抗误码性能,同时为了提高增强编码效率。这 3 个选项为:

选项 U——称为增强型参考帧选择,它能够提供增强的编码效率和信道错误

再生能力(特别是在包丢失的情形下),需要设计多缓冲区用于存贮多参考帧图

像。

选项 V——称为数据分片,它能够提供增强型的抗误码能力(特别是在传输

过程中本地数据被破坏的情况下),通过分离视频码流中 DCT 的系数头和运动矢

�

量数据,采用可逆编码方式保护运动矢量。

选项 W——在 H263+的码流中增加补充信息,保证增强型的反向兼容性,附

加信息包括:指示采用的定点 IDCT、图像信息和信息类型、任意的二进制数据、

文本、重复的图像头、交替的场指示、稀疏的参考帧识别。 H.264 视频编码标

准

H.264 是由 ISO/IEC 与 ITU-T 组成的联合视频组(JVT)制定的新一代视频压

缩编码标准。事实上,H.264 标准的开展可以追溯到 8 年前。1996 年制定 H.263

标准后,ITU-T 的视频编码专家组(VCEG)开始了两个方面的研究:一个是短期研

究计划,在 H.263 基础上增加选项(之后产生了 H.263+与 H.263++);另一个是长

期研究计划,制定一种新标准以支持低码率的视频通信。长期研究计划产生了

H.26L 标准草案,在压缩效率方面与先期的 ITU-T 视频压缩标准相比,具有明显

的优越性。2001 年,ISO 的 MPEG 组织认识到 H.26L 潜在的优势,随后 ISO 与 ITU

开始组建包括来自 ISO/IEC MPEG 与 ITU-T VCEG 的联合视频组(JVT),JVT 的主

要任务就是将 H.26L 草案发展为一个国际性标准。于是,在 ISO/IEC 中该标准命

名为 AVC(Advanced Video Coding),作为 MPEG-4 标准的第 10 个选项;在 ITU-T

中正式命名为 H.264 标准。H.264 的主要优点如下:

在相同的重建图像质量下,H.264 比 H.263+和 MPEG-4(SP)减小 50%码率。

对信道时延的适应性较强,既可工作于低时延模式以满足实时业务,如会议

电视等;又可工作于无时延限制的场合,如视频存储等。

提高网络适应性,采用“网络友好”的结构和语法,加强对误码和丢包的处

理,提高解码器的差错恢复能力。

在编/解码器中采用复杂度可分级设计,在图像质量和编码处理之间可分级,

以适应不同复杂度的应用。

相对于先期的视频压缩标准,H.264 引入了很多先进的技术,包括 4×4 整

数变换、空域内的帧内预测、1/4 象素精度的运动估计、多参考帧与多种大小块

的帧间预测技术等。新技术带来了较高的压缩比,同时大大提高了算法的复杂度。

4×4 整数变换

以前的标准,如 H.263 或 MPEG-4,都是采用 8x8 的 DCT 变换。H.26L 中建议

的整数变换实际上接近于 4×4 的 DCT 变换,整数的引入降低了算法的复杂度,

也避免了反变换的失配问题,4×4 的块可以减小块效应。而 H.264 的 4×4 整数

变换进一步降低了算法的复杂度,相比 H.26L 中建议的整数变换,对于 9b 输入

残差数据,由以前的 32b 降为现在的 16b 运算,而且整个变换无乘法,只需加法

和一些移位运算。新的变换对编码的性能几乎没有影响,而且实际编码略好一些。

基于空域的帧内预测技术

�

视频编码是通过去除图像的空间与时间相关性来达到压缩的目的。空间相关

性通过有效的变换来去除,如 DCT 变换、H.264 的整数变换;时间相关性则通过

帧间预测来去除。这里所说的变换去除空间相关性,仅仅局限在所变换的块内,

如 8×8 或者 4×4,并没有块与块之间的处理。H.263+与 MPEG-4 引入了帧内预

测技术,在变换域中根据相临块对当前块的某些系数做预测。H.264 则是在空域

中,利用当前块的相临象素直接对每个系数做预测,更有效地去除相临块之间的

相关性,极大地提高了帧内编码的效率。

H.264 基本部分的帧内预测包括 9 种 4×4 亮度块的预测、4 种 16×16 亮度

块的预测和 4 种色度块的预测。

运动估计

H.264 的运动估计具有 3 个新的特点:1/4 象素精度的运动估计;7 种大小

不同的块进行匹配;前向与后向多参考帧。

H.264 在帧间编码中,一个宏块(16×16)可以被分为 16×8、8×16、8×8

的块,而 8×8 的块被称为子宏块,又可以分为 8×4、4×8、4×4 的块。总体而

言,共有 7 种大小不同的块做运动估计,以找出最匹配的类型。与以往标准的 P

帧、B 帧不同,H.264 采用了前向与后向多个参考帧的预测。半象素精度的运动

估计比整象素运动估计有效地提高了压缩比,而 1/4 象素精度的运动估计可带来

更好的压缩效果。

编码器中运用多种大小不同的块进行运动估计,可节省 15%以上的比特率

(相对于 16×16 的块)。运用 1/4 象素精度的运动估计,可以节省 20%的码率(相

对于整象素预测)。多参考帧预测方面,假设为 5 个参考帧预测,相对于一个参

考帧,可降低 5%~10%的码率。以上百分比都是统计数据,不同视频因其细节特

征与运动情况而有所差异。

熵编码

H.264 标准采用的熵编码有两种:一种是基于内容的自适应变长编码(CAVLC)

与统一的变长编码(UVLC)结合;另一种是基于内容的自适应二进制算术编码

(CABAC)。CAVLC 与 CABAC 根据相临块的情况进行当前块的编码,以达到更好的

编码效率。CABAC 比 CAVLC 压缩效率高,但要复杂一些。

去块效应滤波器

H.264 标准引入了去块效应滤波器,对块的边界进行滤波,滤波强度与块的

编码模式、运动矢量及块的系数有关。去块效应滤波器在提高压缩效率的同时,

改善了图像的主观效果。

其他视频编码标准

�

除上述 ITU-T 的视频压缩标准外,还有一些标准也比较流行,如 MPEG-4、

AVS、WM9。

H.264 也称为 MPEG-4 AVC,而目前业内所说的 MPEG-4 一般是指 SP(简级)或

ASP(先进的简级),主要针对低码率应用,如因特网上的流媒体、无线网的视频

传输及视频存储等,其核心类似于 H.263。

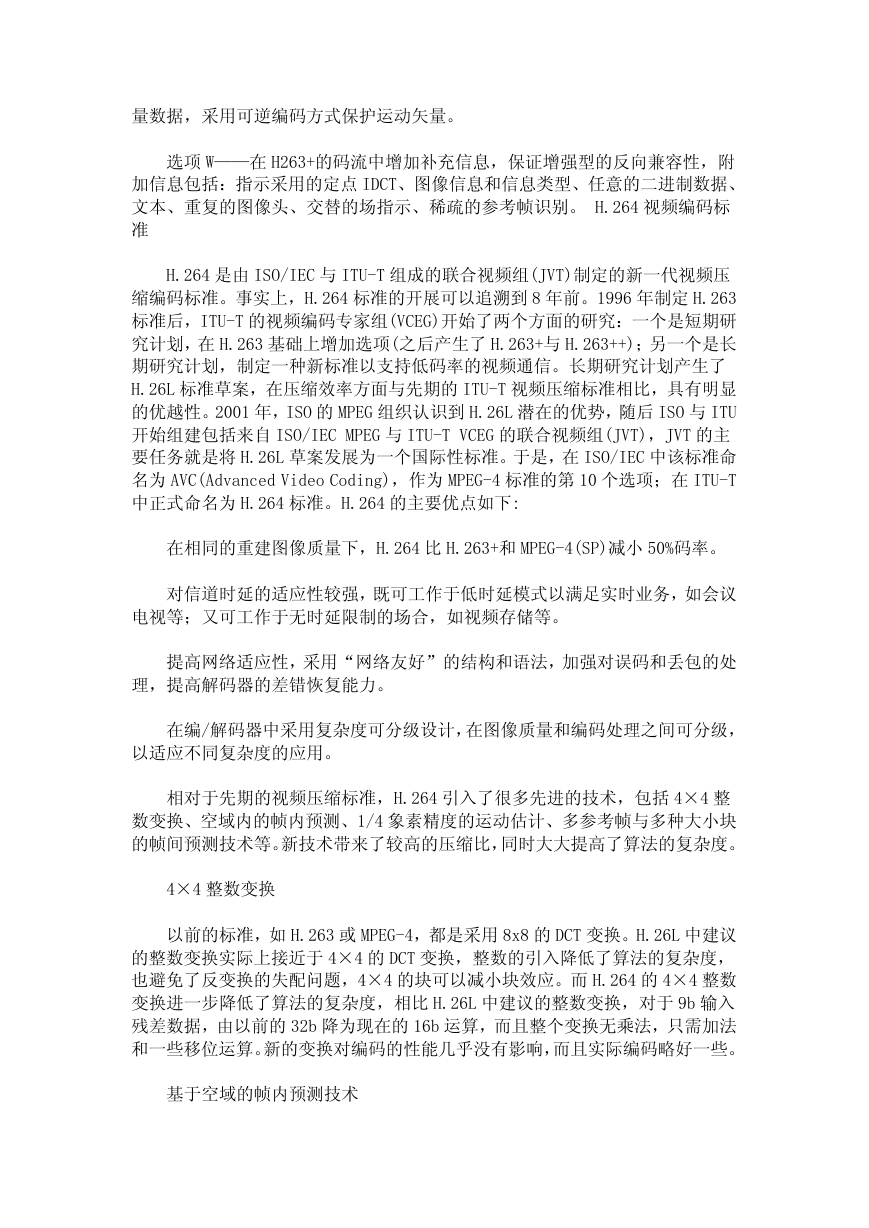

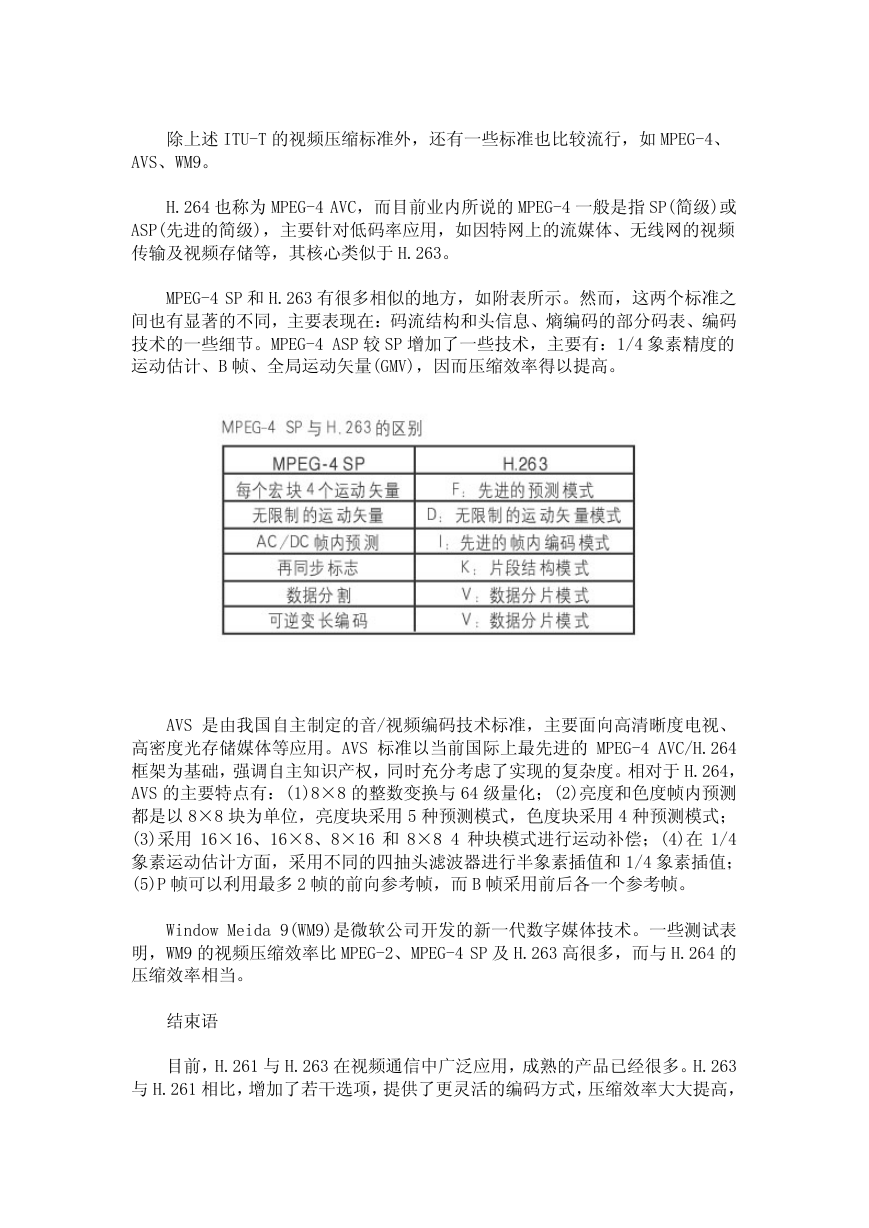

MPEG-4 SP 和 H.263 有很多相似的地方,如附表所示。然而,这两个标准之

间也有显著的不同,主要表现在:码流结构和头信息、熵编码的部分码表、编码

技术的一些细节。MPEG-4 ASP 较 SP 增加了一些技术,主要有:1/4 象素精度的

运动估计、B 帧、全局运动矢量(GMV),因而压缩效率得以提高。

AVS 是由我国自主制定的音/视频编码技术标准,主要面向高清晰度电视、

高密度光存储媒体等应用。AVS 标准以当前国际上最先进的 MPEG-4 AVC/H.264

框架为基础,强调自主知识产权,同时充分考虑了实现的复杂度。相对于 H.264,

AVS 的主要特点有:(1)8×8 的整数变换与 64 级量化;(2)亮度和色度帧内预测

都是以 8×8 块为单位,亮度块采用 5 种预测模式,色度块采用 4 种预测模式;

(3)采用 16×16、16×8、8×16 和 8×8 4 种块模式进行运动补偿;(4)在 1/4

象素运动估计方面,采用不同的四抽头滤波器进行半象素插值和 1/4 象素插值;

(5)P 帧可以利用最多 2 帧的前向参考帧,而 B 帧采用前后各一个参考帧。

Window Meida 9(WM9)是微软公司开发的新一代数字媒体技术。一些测试表

明,WM9 的视频压缩效率比 MPEG-2、MPEG-4 SP 及 H.263 高很多,而与 H.264 的

压缩效率相当。

结束语

目前,H.261 与 H.263 在视频通信中广泛应用,成熟的产品已经很多。H.263

与 H.261 相比,增加了若干选项,提供了更灵活的编码方式,压缩效率大大提高,

�

更适应网络传输。H.264 标准的推出,是视频编码标准的一次重要进步,它与现

有的 MPEG-2、MPEG-4 SP 及 H.263 相比,具有明显的优越性,特别是在编码效率

上的提高,使之能用于许多新的领域。尽管 H.264 的算法复杂度是现有编码压缩

标准的 4 倍以上,随着集成电路技术的快速发展,H.264 的应用将成为现实。(本

文作者郭晓强先生,北京邮电大学博士生;门爱东先生,电信学院多媒体通信中

心教授、博士生导师 摘自《世界广播电视》)

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc