2018 年湖北省黄石市中考历史真题及答案

一、选择题,每题 1 分,在每题所列的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的.

1. 北宋有位文豪,曾与我们黄石地区的山水结下了不解之缘,他在游览我市阳新境内银山时,手书“铁壁”

二字,后人作摩崖刻,至今犹存。这位文豪是( )

A. 苏轼

B. 苏辙

C. 苏润

D. 王安石

【答案】A

【解析】根据材料信息结合所学知识可知,北宋时期苏轼(苏东坡)游银山时,手书“铁壁”二字,后人

做成摩崖石刻,有银山铁壁之称,至今仍清晰可见。BCD 项不符合题意,A 项符合题意,故选 A。

2. 西周时期,周天子把土地和平民,奴隶分给亲属和功臣等,封他们为诸侯,诸侯必须服从周天子命令,

并承担相应的义务。这一制度是( )

A. 奴隶制

B. 禅让制

C. 分封制

D. 部县制

【答案】C

【解析】依据所学知识可知,西周时期为了巩固封建统治,实行了分封制。周天子把土地和平民、奴隶分

封给亲属、功臣,让他们当诸侯。诸侯必须服从周天子的命令,向天子交纳贡品,平时镇守疆土,战时带

兵随从天子作战,西周通过分封诸侯,开发了边疆地区,加强了统治,成为一个强盛的国家。A 项不符合题

意;B 项是在尧舜禹时期实行的制度;D 项不符合题意。故选 C。

3. 社会主义核心价值观中的“诚信、友善”,体现了中华民族的传统美德。它源于中国古代的,“仁、义、

信”等思想。中国古代的“仁、义,信”思想属于( )

A. 儒家思想

B. 墨家思想

C. 道家思想

D. 法家思想

【答案】A

【解析】依据所学知识可知,儒家思想的核心是“仁”。“仁、义、信”都属于儒家思想的内涵。B 项墨家

思想的核心是“兼爱非攻”;C 项道家思想的核心是“无为而治”;D 项法家思想的核心是“以法治国”。

故选 A。

4. 近几十年来,在我国新疆地区的考古发掘中,发现了许多来自古代中原地区的丝织品,请判断新疆地区

使用中原丝织品,最早可能是在( )

A. 秦朝

B. 汉朝

C. 唐朝

D. 宋朝

【答案】B

【解析】依据所学知识可知,西汉时期的张骞两次出使西域,使得丝绸之路得以开通,促进了东西方经济

�

文化的往来,古代的丝织品通过丝绸之路运往西域(即今天的新疆)。B 项符合题意,故选 B。

点睛:抓住题干的关键词“新疆”“丝织品”,新疆在古代成为西域,由此可以联想到丝绸之路,丝绸之

路最早开辟是在西汉时期,即可做出正确选择。

5. 江南地区在《史记》中曾被描述为“地城辽阔而人烟稀少”,但在汉以后的三国两晋南北朝时期得到了

开发。下列不属于这一时期江南开发因素的是( )

A. 优越的自然条件

B. 北方人口的南迁

C. 社会秩序的相对稳定

D. 经济重心的南移

【答案】D

【解析】依据所学知识可知,三国两晋南北朝时期江南地区得到开放的原因包括:北方战乱较多,南方相

对安定,安定环境有利于经济发展;南方统治者大多重视经济、农业和水利;北方人民南迁增加了南方的

劳动力,带去了先进技术与生产经验;南方自然条件优越,海上贸易也优于北方。D 项经济重心的南移是在

宋朝时期,所以 D 项不符合题意,ABC 项均符合题意。故选 D。

点睛:解答本题的关键是区分魏晋南北朝时期的江南地区的开发和宋朝时期经济重心的难移的区别与联系,

不要混淆相似知识点。

6. 隋朝开始设置进士科,主要考核参选者对时事的看法,面对唐朝重视考诗赋。这种变化直接导致了唐朝

( )

A. 经济的繁荣

B. 科技的发展

C. 市民文学的兴起

D. 诗歌创作的繁荣

【答案】D

【解析】依据所学知识可知,隋朝时期设立科举制度,唐朝时期科举制度逐步完善。唐太宗时期扩大科举

的规模,武则天设殿试、武举,唐玄宗将诗赋作为科举考试主要内容。题干中“唐朝重视考诗赋”,说明

当时政府重视诗赋,对诗歌的投入加大,促进了唐朝时期诗歌创作的繁荣。ABC 项与题意不符,故选 D。

7. 宋朝是一个“前所未有的发展、创新和文化繁荣的时代”。这种创新和繁荣的表现是( )

A. 发明雕版印刷术

B. 火药开始应用于军事

C. 改进造纸术

D. 指南针应用于航海

【答案】D

【解析】依据所学知识分析选项可知,A 项雕版印刷术发明于唐朝时期;B 项火药开始应用于军事是在唐朝

末年;C 项改进造纸术是东汉时期的蔡伦;D 项指南针应用于航海是在北宋时期。所以 D 项指南针应用于航

海是宋朝创新和繁荣的表现。故选 D。

�

点睛:解答本题的关键是掌握中国古代科技发明产生的和运用的时期,从中分析出符合宋朝的选项,不要

混淆相似知识点。

8. 为了加强君主专制,清朝的统治者从思想领域严密控制知识分子,将人们禁锢于思想的牢笼。材料中的

“思想的牢笼”是指( )

A. 焚书坑儒

B. 罢黜百家

C. 大兴文字狱

D. 闭关锁国

【答案】C

【解析】根据题意结合所学知识分析选项可知,A 项焚书坑儒是秦朝时期加强思想控制采取的措施;B 项罢

黜百家是西汉时期采取的思想措施;C 项大兴文字狱是清朝时期为了控制、禁锢人们思想采取的措施;D 项

闭关锁国是清朝时期采取的国家政策,不与外界互通,孤立的政策。C 项符合题意,故选 C。

点睛:解答本题的关键是抓住“清朝”“思想禁锢”,首先排除不属于思想角度的 D 项,然后依据所学分

析 ABC 项分别属于哪个时期的思想措施,由此选出符合题意的答案。

9. 新中国成立后,黄石这个老工业基地也焕发了青春,日益得到党和人民政府的重视。20 世纪 50 年代,

曾两次亲临黄石视察的党和国家领导人是( )

A. 毛泽东

B. 周恩来

C. 邓小平

D. 刘少奇

【答案】A

【解析】依据所学知识可知,新中国成立后,黄石这个老工业基地也焕发了青春,得到了党和国家领导人

的高度重视,20 世纪 50 年代,毛泽东曾两次亲临黄石视察。B 项周恩来是当时的国家总理;C 项 1978 年十

一届三中全会上形成了以邓小平为核心的的领导集体;D 项刘少奇是当时的副主席。故选 A。

10. 20 世纪 50 年代,中印联合发表声明:“两国总理重中这些原则,并且感到在他们与亚洲以及世界其他

国家的关系中,也应该适用这些原则。”材料中“这些原则”是指( )

A. 和平共处五项原则

B. 求同存异原则

C. “一边倒”原则

D. 不结盟原则

【答案】A

【解析】根据材料内容结合所学知识可知,1953 年周恩来总理在接见印度代表团的时候,提出了“和平共

处五项原则”得到了中印两国的认可。B 项是 1955 年周恩来在出席万隆会议是提出的方针;C 项是建国初

期我国的外交政策;D 项是从 20 世纪 80 年代起,中国的独立自主的外交政策具体表现为不结盟政策。A 项

符合题意,故选 A。

11. 古代印度的一项制度规定:各个等级之间高低贵贱有别,下一等级的人没资格从事高等级的职业,不

同等级的人不得通婚。这一制度是( )

�

A. 分封制度

B. 种姓制度

C. 领主制度

D. 专制制度

【答案】B

【解析】根据材料内容结合所学知识可知,古代印度的森严的等级制度叫做种姓制度,种姓制度将印度人

民划分为婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗四个等级,各个等级之间高低贵贱有别,下一等级的人没有资格

从事高等级的职业,不同等级的人不得通婚。A 项是中国西周时期实行的制度;C 项是西欧封建时期的政治

制度;D 项是专制制度是以最高统治者独自掌握国家权力,实行专断统治的一种国家制度。B 项符合题意,

故选 B。

12. 暴力冲突是不同地区文明交流的形式之一。公元前 4 世纪前后,通过这种方式,希腊文化传播到东方。

这一时期,担当希腊文化传播“使者”的是( )

A. 罗马帝国

B. 罗马共和国

C. 波斯帝国

D. 亚历山大帝国

【答案】D

【解析】依据所学知识可知,A 项罗马帝国包括东罗马帝国和西罗马帝国,西罗马帝国于公元前 27 年建立,

476 年灭亡,东罗马帝国 476 年建立,于 1453 年灭亡,时间与题干中的公元前 4 世纪前后不符;B 项罗马

共和国是公元前 509 建立,到公元前 27 年灭亡,时间与题干中的公元前 4 世纪前后不符;C 项波斯帝国不

属于希腊文明;D 项亚历山大帝国于公元前 336 年建立,公元前前 323 年灭亡,是公元前 4 世纪前后通过暴

力方式传播希腊文化的“使者”。故选 D。

点睛:解答本题首先排除不属于希腊文明的 C 项,然后依据所学知识判断 ABD 项存在的时间,找出与材料

时间相符合的选项,由此做出正确的选择。

13. “三角贸易”是人类历史上最悲惨的一页(见示意图),下列对“三角贸易”说法正确的是( )

A. 从欧洲输往非洲的主要是机器生产的工业品

B. 从事“三角贸易”最早的国家是英国

C. 它是造成美洲地区长期落后的根源

D. 它促进了欧洲资本主义的发展

【答案】D

【解析】依据所学知识可知,三角贸易的过程是欧洲殖民者带着枪支弹药和廉价的工业品到达非洲,在非

�

洲捕获和交换大量黑奴,运往美洲进行买卖,获取大量的原始资本,返回欧洲。三角贸易给非洲带来的贫

穷和落后,为美洲提供了充足的劳动力,促进了欧洲资本主义的发展。所以 AC 项错误;B 项最早从事三家

贸易的国家是葡萄牙,所以 B 项错误。D 项说法正确,故选 D。

14. 1868 年 4 月,日本睦仁天皇颁布了(五条誓文》,该誓文成为明治维新的政治领。下列关于明治维新的

说法正确的是( )

A. 这次改革主要是局限于学习西方先进技术

B. 通过改革彻底铲除了日本的封建制度

C. 改革后的日本迅速走上了资本主义发展道路

D. 改革后的日本,实现了与周围邻国的“和平共处”

【答案】C

【解析】依据所学知识可知,日本通过明治维新的改革,学习西方的政治制度,走上了资本主义道路,在

经济上引进西方先进技术,鼓励发展近代工业,提倡文明开化,努力发展教育,所以 A 项表述错误;日本

明治维新是自上而下的改革,所以改革并不彻底,保留了大量的封建残余,所以 B 项表述错误;强大起来

的日本走上了资本主义发展的道路,同时也走上了对外侵略扩张的道路,对中国发动了甲午中日战争和侵

华战争,所以 D 项表述错误,C 项说法正确。故选 C。

15. 某同学研究性学习中收集了相关的资料(如下图),据此判断,该同学研究的主题是( )

A. 思想解放

B. 科技创新

C. 启蒙运动

D. 殖民扩张

【答案】B

【解析】根据图片信息可知,珍妮机是第一次工业革命时期的发明;蒸汽机是第一次工业革命时期瓦特改

良的;爱迪生是第二次工业革命时期的发明大王,发明了电灯等。所以该同学研究的是关于两次科技革命

的相关内容,其主题属于科技创新。ACD 项与图片信息不符,故选 B。

16. 邓小平说:“社会主义究竞是什么样子,苏联搞了很多年,也没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较

好。”材料中的“列宁的思路”是指( )

A. 建立苏维埃政权

B. 实施新经济政策

C. 实行农业集体化

D. 建立计划经济模式

【答案】B

�

【解析】依据所学知识可知,列宁在苏俄社会主义探索时期,实行了新经济政策,恢复和发展了商品经济,

促进了苏俄经济的恢复和发展。A 项建立苏维埃政权属于政治角度,材料内容属于经济探索,不符合题意;

CD 项是斯大林时期对社会主义道路的探索,不符合题意。故选 B。

17. 二战后,丘吉尔在演说中指出:“我向欧洲提出的建议可以概括为一句话一一联合起来!”下列能体现

20 世纪 60 年代,欧洲国家“联合起来”的是( )

A. 北约的建立

B. 煤钢共同体的建立

C. 欧洲共同体的建立

D. 欧洲联盟的建立

【答案】C

18. 15 世纪,欧洲殖民者开始侵入非洲,逐步建立起了在非洲的殖民体系、这一体系最终崩溃的标志是( )

A. 埃及的独立

B. 纳米比亚的独立

C. 南非的独立

D. “非洲独立年”的出现

【答案】B

19. 有人说:当今的世界格局有进入“碎片化”的征兆。这主要是指( )

A. 两极格局的瓦解

B. 多极化格局的形成

C. 多极化趋势的出现

D. 美国霸权地位的丧失

【答案】C

【解析】依据所学知识可知,当今世界伴随着中国、俄罗斯、日本和欧洲的崛起,世界格局开始朝着多级

化的方向发展,所以“碎片化”的征兆指的是多极化趋势的出现。A 项两极格局的瓦解是在 1991 年,苏联

解体后;B 项多极化格局是当今世界发展的趋势,没有正式形成;D 项多级化趋势的出现,挑战了美国的霸

主地位,但是美国霸权地位依然存在。故选 C。

点睛:解答本题的关键是抓住当今世界格局,结合所学可知当 1991 年苏联解体后,两极格局终结,世界暂

�

时形成了一超多强的局面,世界正朝着多极化方向发展。由此可以对选项进行判断。

二、解答题(共 4 小题,满分 21 分)

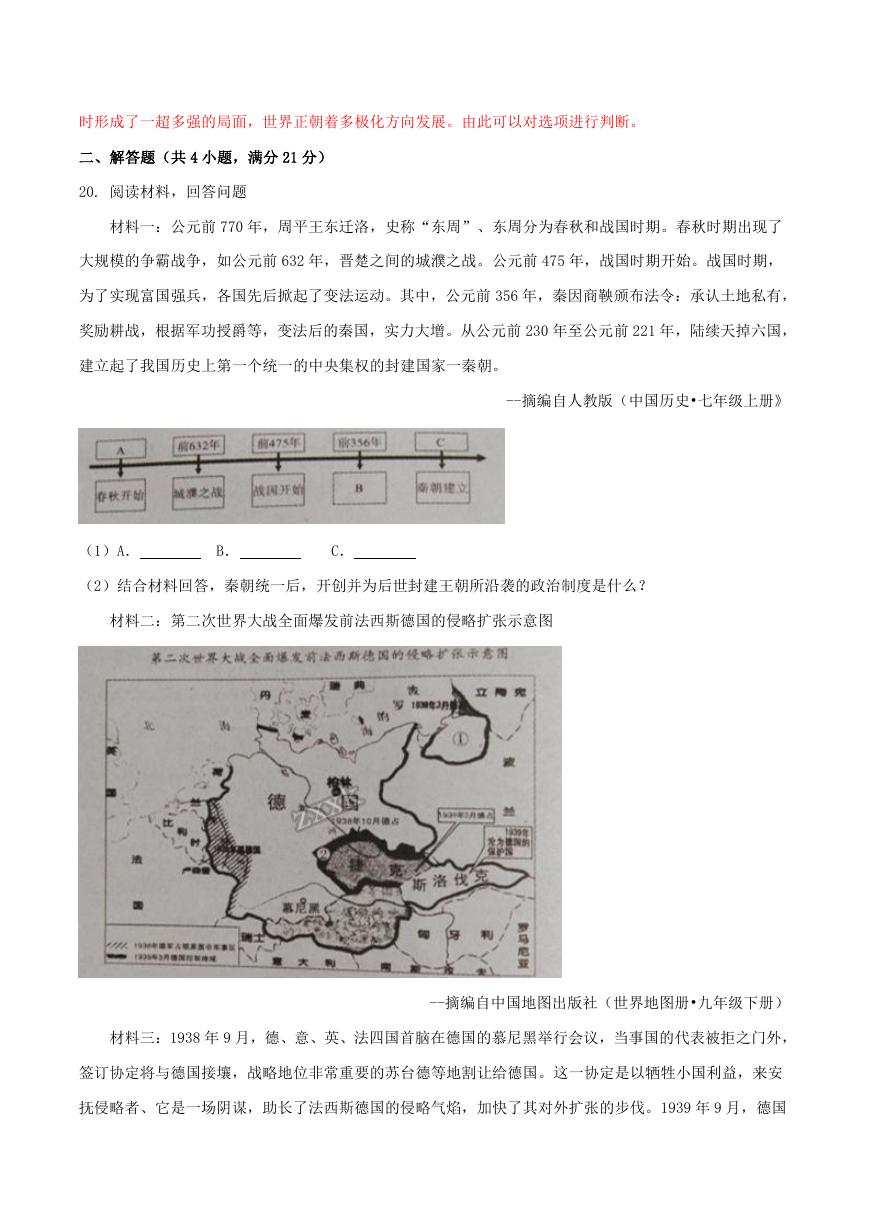

20. 阅读材料,回答问题

材料一:公元前 770 年,周平王东迁洛,史称“东周”、东周分为春秋和战国时期。春秋时期出现了

大规模的争霸战争,如公元前 632 年,晋楚之间的城濮之战。公元前 475 年,战国时期开始。战国时期,

为了实现富国强兵,各国先后掀起了变法运动。其中,公元前 356 年,秦因商鞅颁布法令:承认土地私有,

奖励耕战,根据军功授爵等,变法后的秦国,实力大增。从公元前 230 年至公元前 221 年,陆续天掉六国,

建立起了我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家一秦朝。

--摘编自人教版(中国历史•七年级上册》

(1)A.

B.

C.

(2)结合材料回答,秦朝统一后,开创并为后世封建王朝所沿袭的政治制度是什么?

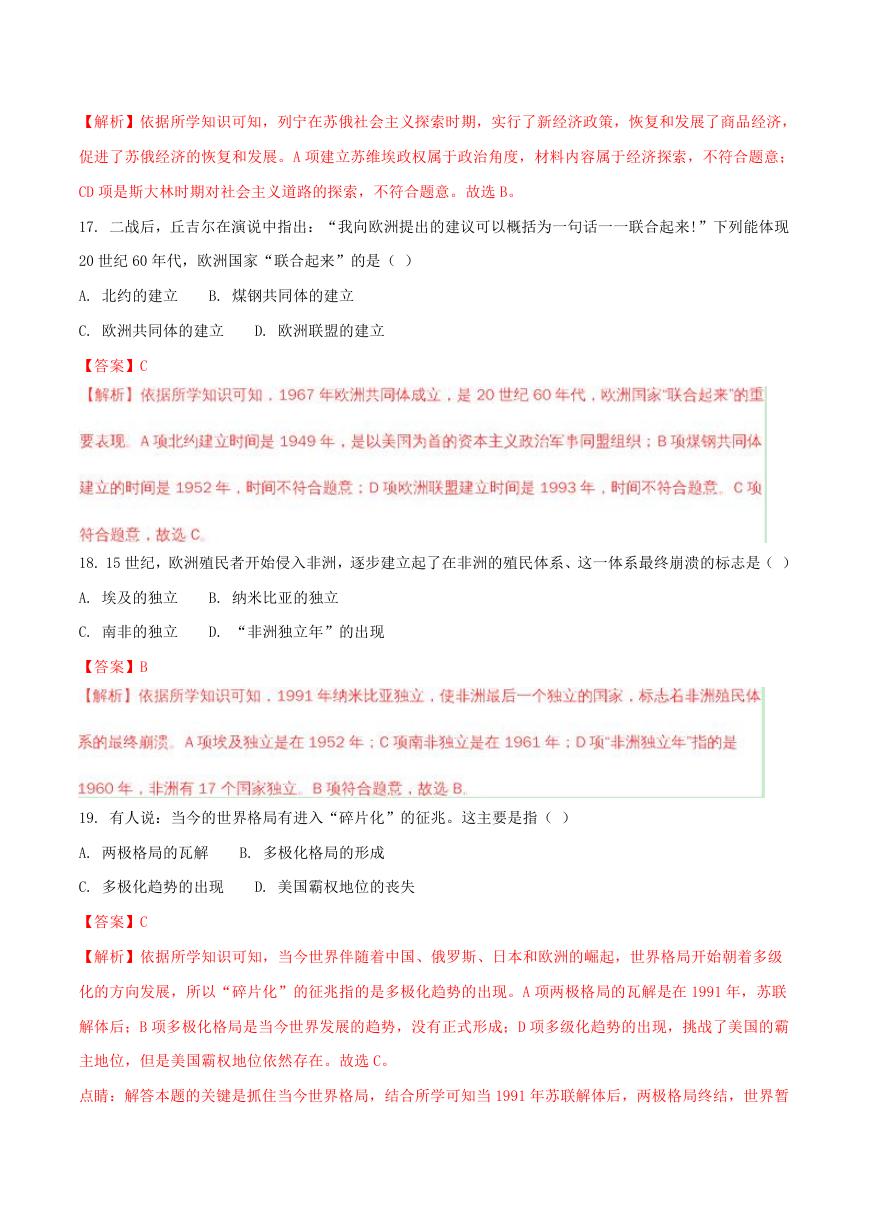

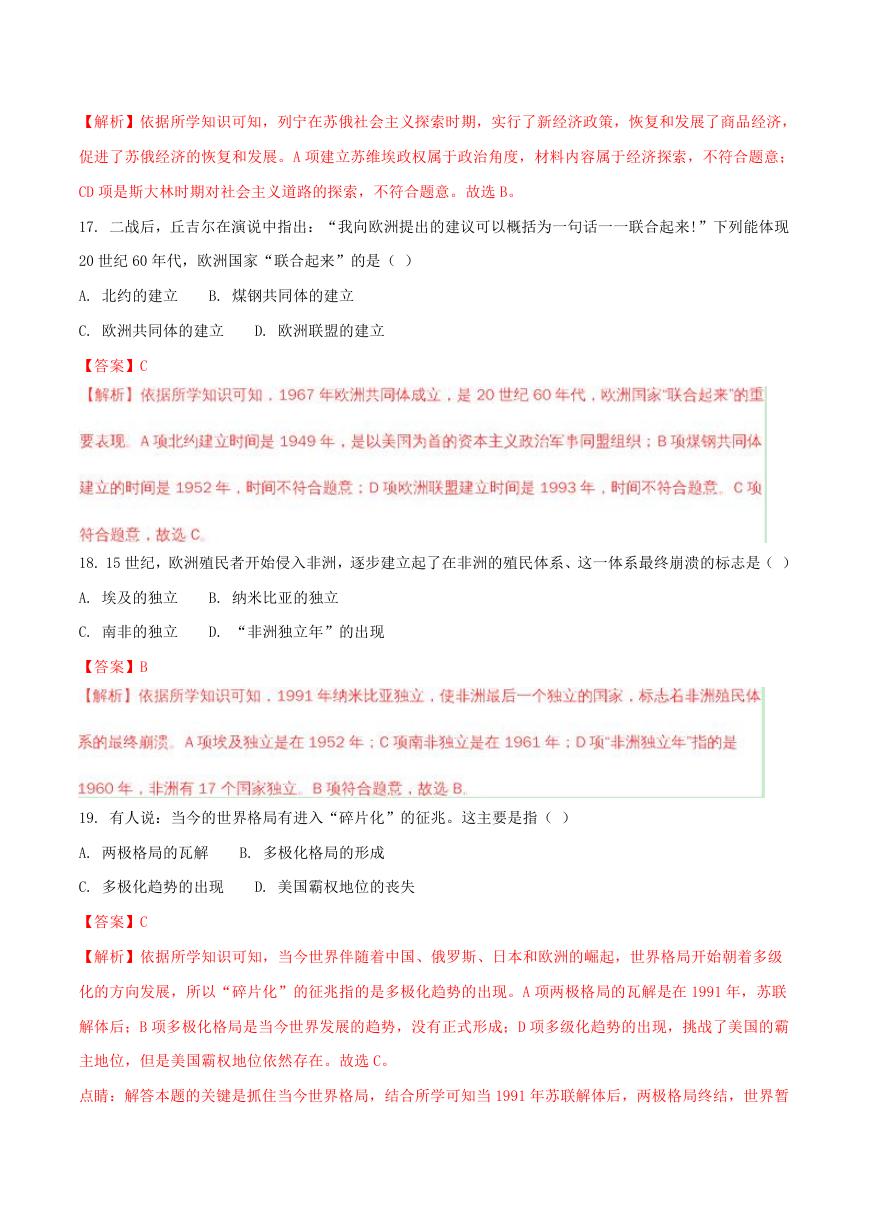

材料二:第二次世界大战全面爆发前法西斯德国的侵略扩张示意图

--摘编自中国地图出版社(世界地图册•九年级下册)

材料三:1938 年 9 月,德、意、英、法四国首脑在德国的慕尼黑举行会议,当事国的代表被拒之门外,

签订协定将与德国接壤,战略地位非常重要的苏台德等地割让给德国。这一协定是以牺牲小国利益,来安

抚侵略者、它是一场阴谋,助长了法西斯德国的侵略气焰,加快了其对外扩张的步伐。1939 年 9 月,德国

�

进攻波兰,第二次世界大战全面爆发。

(3)材料中的“当事国”是 D ;苏台德地区在图中的序号为 E ;这一事件,历史上称为 F 。

(4)根据材料概括,这一协定的签订与“二战”全面爆发的关系。

--摘编自人教版《世界历史•九年级下册》

【答案】(1)前 770 年;商鞅变法;前 221 年。

(2)(君主专制)中央集权制度。

(3)捷克斯洛伐克;②;慕尼黑阴谋。

(4)助长了法西斯德国的侵略气焰,加快了其对外扩张步伐,加速了第二次世界大战的全面爆发。

【解析】(1)根据材料内容“公元前 770 年,周平王东迁洛,史称东周,东周分为春秋和战国时期。”可

知,A 处为公元前 770 年;根据“公元前 356 年,秦因商鞅颁布法令”可知,B 处为商鞅变法;根据“从公

元前 230 年至公元前 221 年,陆续天掉六国,建立起了我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家一秦

朝。”可知,C 处为公元前前 221 年。

(2)依据所学知识可知,秦朝统一后,开创并为后世封建王朝所沿袭的政治制度是中央集权制度。

(3)根据材料内容结合所学知识可知,慕尼黑会议的当事国指的是捷克斯洛伐克;苏台德地区是捷克斯洛

伐克的领土,慕尼黑会议中割让给德国,所以苏台德地区在图中的序号为②;材料中的这一事件被称之为

慕尼黑阴谋,将大国的绥靖政策推向了顶峰。

(4)根据材料内容概括可知,慕尼黑协定是以牺牲小国利益,来安抚侵略者、它是一场阴谋,助长了法西

斯德国的侵略气焰,加快了第二次世界大战的爆发。言之有理即可。

21. 阅读材料,回答问题。

材料一

开放广州、福州、厦门、宁波、上海五处为通口岸;割香港岛给英国;赔款 2100 万元银元;

英商进出口货物缴纳的税款,必须经过双方协议。

--1842 年《南京条约》

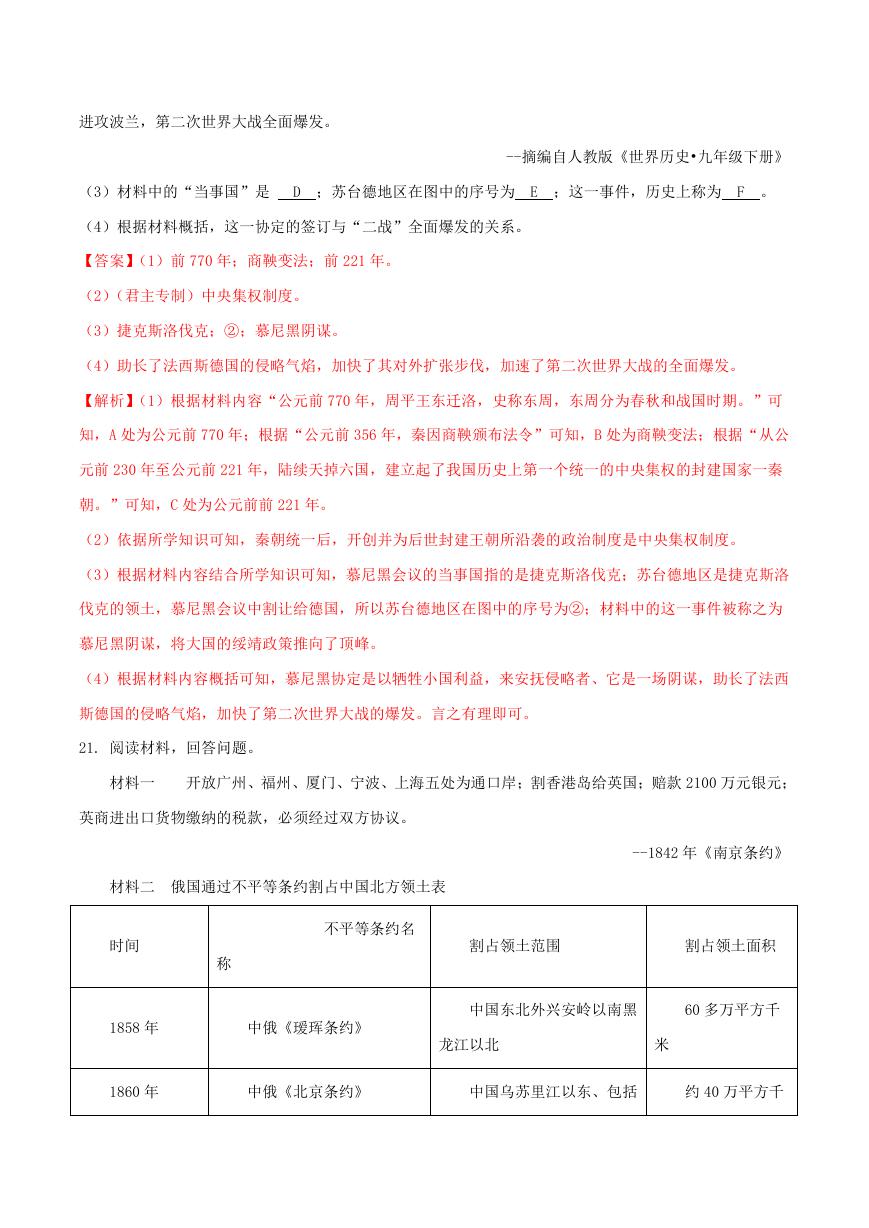

材料二 俄国通过不平等条约割占中国北方领土表

时间

称

不平等条约名

割占领土范围

割占领土面积

1858 年

中俄《瑷珲条约》

中国东北外兴安岭以南黑

60 多万平方千

龙江以北

米

1860 年

中俄《北京条约》

中国乌苏里江以东、包括

约 40 万平方千

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc