2013 年甘肃省兰州市中考语文真题及答案

(满分 120 分)

自由不羁.(jī)

毛骨悚.然(sù)

惬.意(qiè)

堤.坝(dī)

谆.谆教诲(zhūn)

栅.栏(shān) 文采藻.饰(zǎo)

光碟.(dié)

一、语言积累与运用(30 分)

1.下列词语中加点字的读音完全正确的一项是(3 分)(

A.奇葩.(pā)

B.儒.家(rú)

C.瑰.丽(guī)

D.鞭挞.(dǎ)

2.下列句子中加点的词语使用不正确的一项是(3 分)(

A.人类的智慧和大自然的智慧相比实在是相形见绌....。

B.网传天然气要涨价,争先恐后前往燃气公司营业厅购气的市民济济一堂....。

C.“最美新娘”李成环的事迹可歌可泣....,她被兰州市妇联授予“三八红旗手”。

D.诵读经典对提升学生修养、陶冶学生性情的作用是不容置疑....的。

3.下列句子没有语病的一项是(3 分)(

A.在如何提高课堂效率的问题上,老师听取了广泛同学们的意见。

B.专家表示,通过开通快速公交,使主城区交通拥堵问题得到解决。

C.为了防止 H7N9 疫情不再大规模扩散,各级政府都及时采取了措施。

D.兰州新区的建设,对进一步提升兰州和甘肃对外开放新形象具有重要意义。

4.依次填入下面横线上的句子,排列最恰当的一组是(3 分)(

)

)

)

)

山水是自然最生动、最完美的体现。

①智者则涉水而行,望水而思,以碧波清流洗濯自己的理智和机敏。

②那屹立万年的大山,多像静穆庄重的仁者;

③仁者在山的稳定、博大和丰富中,积蓄和锤炼自己的仁爱之心;

④那欢快流动的江河,多像才华横溢的智者。

A.①②③④ B.①③②④ C.②④③① D.③①④②

5.运用课外阅读积累的知识,完成下面的题目。(4 分)

古典名著的回目多对仗工整、内容丰富,且不同名著之间也可对仗。如:以《西游记》中

的“黄狮精虚设钉钯宴”为上联,可用《红楼梦》中的“白玉钏亲尝莲叶羹”作下联。

现有一个上联:猛张飞智取瓦口隘。说的是张飞饮酒,假作贪杯轻敌,引张郃来战,又暗派

兵将断张郃后路,并反劫三寨的故事。

请你从下列词语中选择相关内容,对出下联。并简述其故事情节。

花和尚 唐三藏 野猪林 火焰山 路阻 败走 大闹

下联:

故事情节:

6.综合性学习。(7 分)

最近两年,“二维码”作为新鲜事物走进大众视野。为此班级开展了“认识二维码,改变

我们的生活”语文综合性学习活动,请你完成下面的任务。

(1)根据所给材料,给“二维码”下定义。(3 分)

【材料】二维码是在一维条码的基础上发展起来的。二维码是一种黑白相间的图形,是

用特定几何图形按一定规律在平面(二维方向)上分布的。二维码能够把文字、图片、音频、

视频等“编码”成一个图像,当用特定软件拍摄这些图像时,二维码内包含的信息就显示出来。

二维码是一种

黑白相间的图形。

�

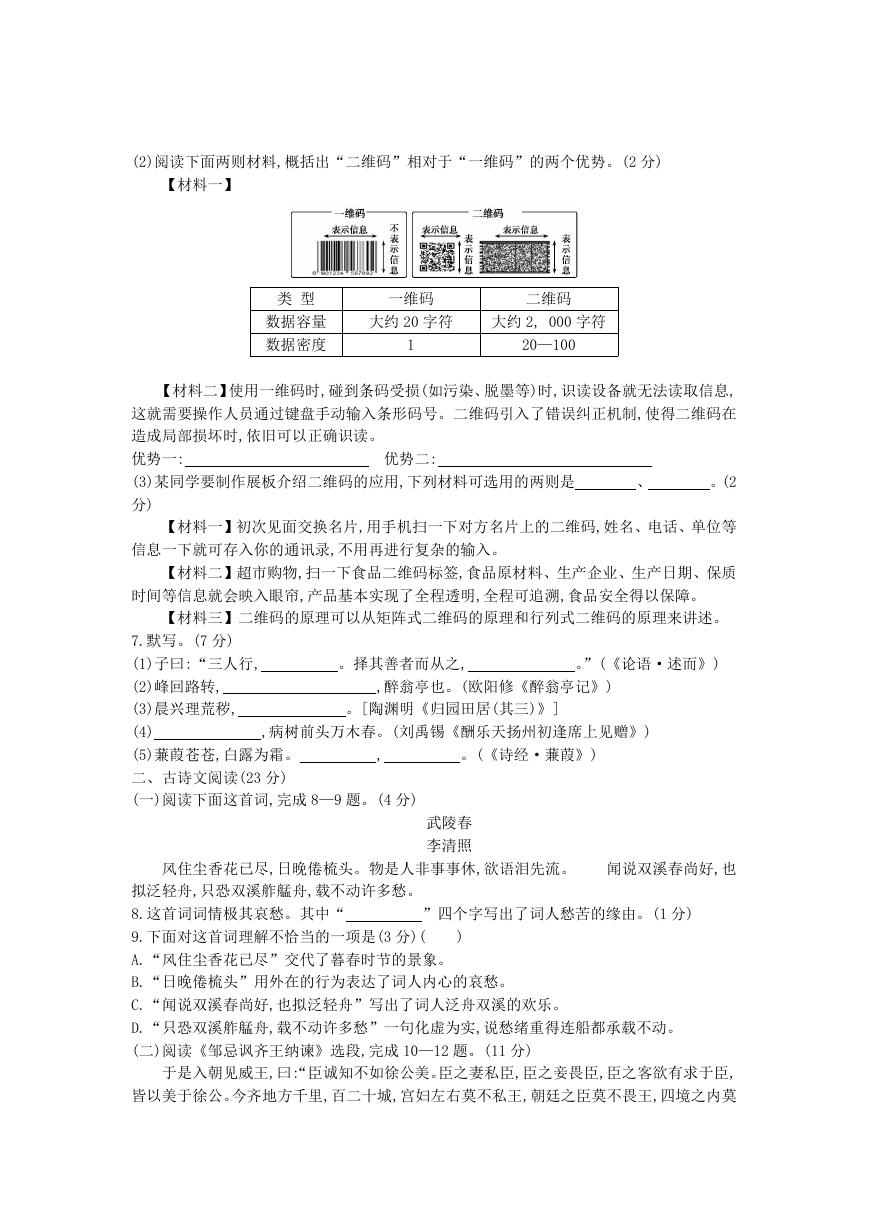

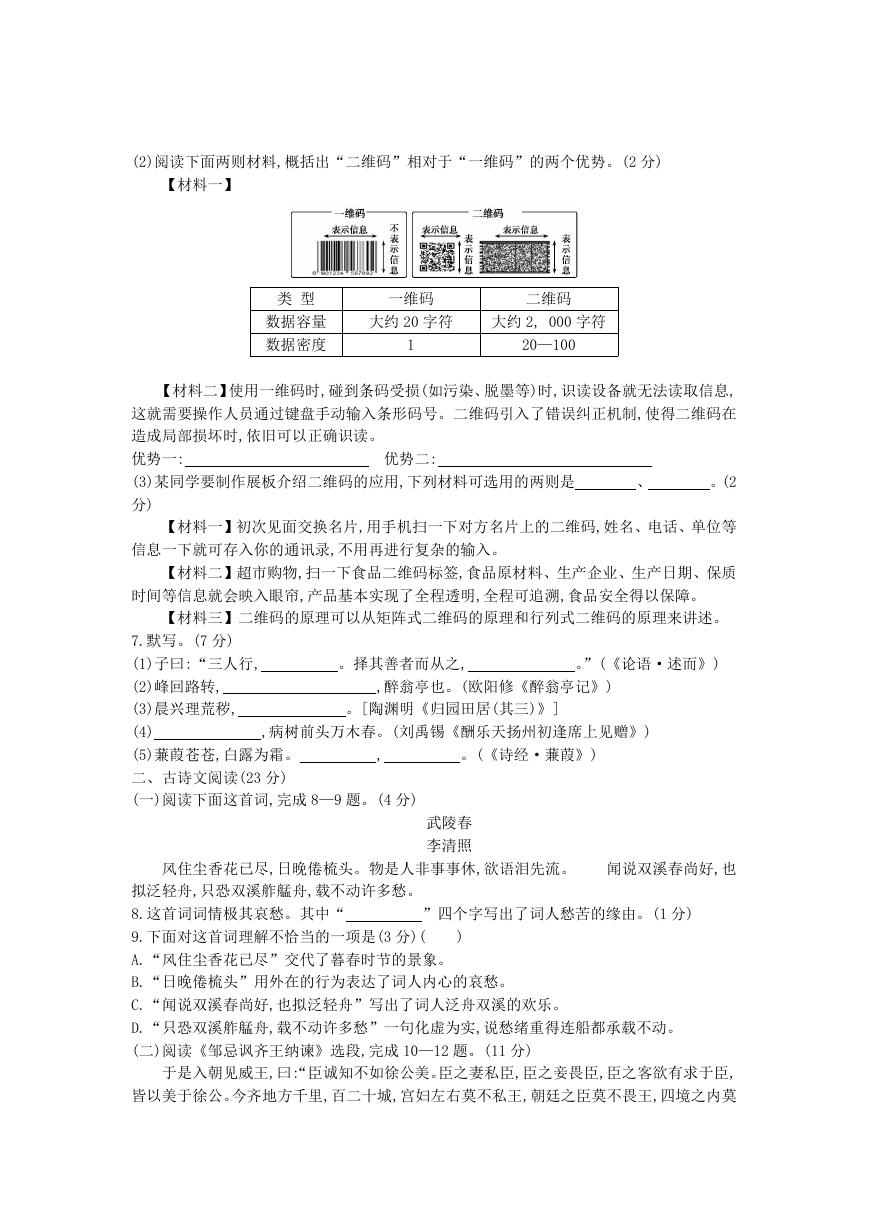

(2)阅读下面两则材料,概括出“二维码”相对于“一维码”的两个优势。(2 分)

【材料一】

类 型

数据容量

数据密度

一维码

二维码

大约 20 字符

大约 2, 000 字符

1

20—100

【材料二】使用一维码时,碰到条码受损(如污染、脱墨等)时,识读设备就无法读取信息,

这就需要操作人员通过键盘手动输入条形码号。二维码引入了错误纠正机制,使得二维码在

造成局部损坏时,依旧可以正确识读。

优势一:

(3)某同学要制作展板介绍二维码的应用,下列材料可选用的两则是

分)

优势二:

。(2

、

【材料一】初次见面交换名片,用手机扫一下对方名片上的二维码,姓名、电话、单位等

信息一下就可存入你的通讯录,不用再进行复杂的输入。

【材料二】超市购物,扫一下食品二维码标签,食品原材料、生产企业、生产日期、保质

时间等信息就会映入眼帘,产品基本实现了全程透明,全程可追溯,食品安全得以保障。

【材料三】二维码的原理可以从矩阵式二维码的原理和行列式二维码的原理来讲述。

。择其善者而从之,

。”(《论语·述而》)

7.默写。(7 分)

(1)子曰:“三人行,

(2)峰回路转,

(3)晨兴理荒秽,

(4)

(5)蒹葭苍苍,白露为霜。

二、古诗文阅读(23 分)

(一)阅读下面这首词,完成 8—9 题。(4 分)

,

,醉翁亭也。(欧阳修《醉翁亭记》)

。[陶渊明《归园田居(其三)》]

,病树前头万木春。(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

。(《诗经·蒹葭》)

武陵春

李清照

风住尘香花已尽,日晚倦梳头。物是人非事事休,欲语泪先流。

闻说双溪春尚好,也

”四个字写出了词人愁苦的缘由。(1 分)

拟泛轻舟,只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。

8.这首词词情极其哀愁。其中“

9.下面对这首词理解不恰当的一项是(3 分)(

A.“风住尘香花已尽”交代了暮春时节的景象。

B.“日晚倦梳头”用外在的行为表达了词人内心的哀愁。

C.“闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟”写出了词人泛舟双溪的欢乐。

D.“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”一句化虚为实,说愁绪重得连船都承载不动。

(二)阅读《邹忌讽齐王纳谏》选段,完成 10—12 题。(11 分)

)

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,

皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫

�

不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能

谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;

期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

10.下列句子中,加点词的意义和用法相同的一组是(3 分)(

)

A.

C.

B.

D.

11.用“/”线给下面句子断句。(断两处)(3 分)

今 齐 地 方 千 里

12.用现代汉语翻译下面的句子。(5 分)

(1)由此观之,王之蔽甚矣。

译文:

(2)期年之后,虽欲言,无可进者。

译文:

(三)阅读《师旷撞晋平公》一文,回答 13—15 题。(8 分)

晋平公与群臣饮,饮酣.,乃喟然叹曰:“莫乐为人君!惟其言而莫之违。”师旷①侍坐于前,

援②琴撞之。公披衽③而避,琴坏于壁。公曰:“太师谁撞?”师旷曰:“今者有小人言于侧者,

故撞之。”公曰:“寡人也。”师旷曰:“哑④!是非君人者之言也。”左右请除⑤之。公曰:“释.

之,以为寡人戒⑥。”

[注] ①师旷:春秋时晋国乐师。他双目失明,对音乐有极深的造诣。②援:执持,拿。③

衽:衣襟。 ④哑:表示不以为然的惊叹声。⑤除:清除。⑥戒:鉴戒。

13.解释文中加点词语的意思。(2 分)

(1)饮酣. 酣:

(2)释.之 释:

14.师旷撞晋平公的原因是什么?(用文中原句回答)(2 分)

答:

15.同为劝谏君王,师旷与邹忌的劝谏方式有何不同?请简要分析。(4 分)

答:

三、现代文阅读(37 分)

(一)阅读下面的文章,完成 16—20 题。(19 分)

站立在废墟上的衣橱

麦 子

奶奶的卧室有一个大大的衣橱。衣橱里挂着各式各样的旗袍。

穿着旗袍的奶奶很精神,也很好看。我很喜欢她穿着旗袍的样子。也很喜欢她挂着旗袍

的大衣橱。高兴的时候,我喜欢躲进里面,嗅着樟脑丸淡淡的芬香;受委屈的时候,我喜欢躲进

里面,一个人偷偷地哭。

奶奶说,长大后,衣橱里的旗袍都归我。为此,我向同桌的小芊炫耀了很久。

�

那一天中午,我们全家坐在院外的丁香树下,正议论镇东的大叔家来了一只野猫。突然,

丁香树剧烈地晃动起来,所有的东西都晃动起来。站立不住的我们晃趴在了地上。

然后,到处一片“轰隆隆”。

接着,一片静寂。时间也仿佛为之停止了很久,很久。等我们反应过来时,看到的除了尘

烟,还是尘烟。在尘烟中,我家的四合院已荡然无存,只剩下一堵墙,还有墙下奶奶的那个大衣

橱。

后来,我才知道,那一天倒了许多的房,死了许多的人。而小芊也永远看不到我穿旗袍的

模样了。

爸爸妈妈去镇上的医院帮忙了。奶奶去了附近的农贸市场,听说那里的房子全倒了。孤

零零的我带着被吓坏的小狗阿白钻进了奶奶的衣橱。

衣橱完好无损。衣橱里的衣服仍然光鲜、亮丽。可是,我害怕极了。

傍晚的时候,奶奶回来,从废墟里刨出一些饼干。可是,我们都没有心情吃,阿白也没心情

吃。我们一起坐在衣橱里,望着满天的星斗,呆呆地等待着黎明。

第二天,爸爸妈妈仍然..没有回来。我和奶奶从废墟里拾掇出一些米和蔬菜,还有一些完好

的砖块、木料。穿着一身蓝色旗袍的奶奶在废墟上砌了简易的灶,为我熬了稀粥。还用那些

砖块、木料在衣橱旁搭建了一个能睡觉的小窝棚。

因为下了一场雨,衣橱开始渗水。

天晴后,奶奶找来一根长长的绳子,一头系在那株丁香树上,一头系在从前院内的那株橘

树上。我和她将衣橱里的旗袍一件一件又一件,慢慢地晾挂在绳上。阳光下,那些旗袍随风轻

轻地摇摆,像一面面绚丽的旗帜。站在这些旗帜下的我,悲伤的心慢慢有了温度..。

后来,镇上来了救援队、医生,还有许多志愿者。奶奶也加入到他们中间,为那些受伤的

人做饭、洗衣。每天早上,奶奶去做事前,都会拉开她的衣橱,精心挑选出一件美丽的旗袍。

她说:“漂亮的衣服会使人的心情逐渐好起来。”

奶奶说得一点没错,每天目送她穿着旗袍离去的身影,我的心情也逐渐不再像从前那样

悲伤。而阿白也渐渐有了生气。我们一起在废墟上走来走去,还采来野花,放在窝棚里,放在

衣橱上。不远处传来小鸟的叫声,空气中有栀子花的味道在弥漫。我开始明白某些东西已永

远失去,但某些东西却留了下来。

一天一天过去。灾后重建开始了。爸爸妈妈所在的厂区恢复了生产,学校有了板房教室。

奶奶为我缝制了一个新书包,上面还绣了一朵金色的太阳花。

我们一家寄居过的窝棚被拆去,废墟上的碎砖烂石也清理走。大家开始陆续搬进简易的

板房。我们也不例外。衣橱也搬了进去。里面的旗袍依然光鲜、亮丽。樟脑丸依然散发出淡

淡的芳香。

奶奶的精神依然很好,穿着旗袍的她依然好看。而我依然喜欢高兴的时候躲进衣橱,也依

然喜欢伤心时,一个人躲到里面,哭泣。

一些东西已改变,一些东西却仍然在。

16.从全文来看,题目中的“站立”指的是什么?(4 分)

答:

17.请赏析文中画波浪线的句子。(3 分)

时间也仿佛为之停止了很久,很久。

答:

18.联系文章语境,揣摩下列句子中加点词语的含义。(4 分)

(1)第二天,爸爸妈妈仍然..没有回来。

答:

�

(2)站在这些旗帜下的我,悲伤的心慢慢有了温度..。

答:

19.文中的奶奶是一个怎样的人?请作简要分析。(答出两点即可)(4 分)

答:

20.作者说:“一些东西已改变,一些东西却仍然在。”结合全文,说说这句话的内涵。(4 分)

答:

(二)阅读下面的文章,完成 21—25 题。(18 分)

“知入”与“知出”

张运辅

①怎样读书才能取得效果?经验表明,处理好阅读中的“入”与“出”是关键所在。南宋

学者陈善云:“读书须知出入法。见得亲切,此是入书法;用得透脱,此是出书法。”此论道出

了读书的精髓。

②阅读中的“入”,是指对所读之书全身心融入,潜心对其进行研读与探索。就是读者通

过文字去触摸作者的内心,与其进行心灵的对话。如此“入书”,方可“见得亲切”,实现双

方心情的“契合”。

③在阅读中怎样“入”呢?一个方法是坚持“精思”。朱熹认为:“大抵观书先须熟读,

使其言皆若出于吾之口。继以精思,使其意皆若出于吾之心,然后可以有得尔。”就是说阅读

要慢嚼细咽,通过揣摩语言,达到把握文章内容、体悟作品意蕴与情趣之目的。

④在熟读基础上精思,确为“入书”之妙诀。苏轼读陶渊明《饮酒》诗后写道:“‘采菊

东篱下,悠然见南山’,因采菊而见山,境与意会,此句最有妙处。近岁俗本皆作‘望南山’,

则此一篇神气都索然矣。”苏轼发现“望”与“见”虽一字之差,但意境全异。何故?盖因陶

诗所表达的是辞官归田后的喜悦之情,故用“见”字来表达悠然自得之感。若改为“望”,

变为主动寻求,就不但破坏了全诗的意境,而且也与陶渊明的节操相悖。苏轼的体会,表明他

对全诗意蕴和诗人的心境都有了深刻认识;这种认识若离开了对全诗全身心的“入”,离开反

复思索,是无法达到的。

⑤阅读中的“出”,是指读者能站在更高层次,对所读之书做出分析判断,能从新的角度

进行阐发、评价和质疑。哲学家叔本华就主张读书要与书本拉开距离,不要“入”书过度,

要敢于并善于从书本中走出来。这样..读书,方可避免“是别人在代替我们思想,我们只不过重

复他的思想活动的过程而已”;方可在读后能解其意、识其旨、得其要,真正做到“用得透脱”。

⑥鲁迅早年读过不少进化论书籍,曾一度相信社会进化论:“总以为将来必胜于过去,青

年必胜于老年。”后来,他在生活中发现了青年们在阶级斗争中分化的事实,“目睹了同是青

年,则分成两大阵营,或则投身告密,或则助官捕人的事实,我的思路因此轰毁。”就这样,他对

这种理论产生了怀疑,并由此发现其诸多偏颇和谬误。于是,他摒弃了从书本中得到的旧认

识、旧观点,在斗争中树立了历史唯物主义的认识论和方法论。他的这段经历和思想转化过

程,对于阅读时怎样“出”于书,怎样“用得透脱”,很有启示意义。

⑦阅读,要“入”,也要“出”。“入”是“出”的基础,不“入”则无所谓“出”;“出”

是“入”的目的,不能“出”就失去阅读的价值与意义。既能“入”又能“出”,才是阅读者

必须掌握的秘诀。

21.本文的中心论点是什么?(3 分)

答:

22.请简要分析文章的论证思路。(4 分)

答:

23.下面这段文字放在本文的哪一段中最恰当?请说明理由。(5 分)

叶圣陶认为:“文字是一道桥梁,桥这边站着读者,桥那边站着作者。通过这一道桥梁,

�

读者才和作者会面,不但会面,而且了解了作者的心情,和作者的心情相契合。”

答:

24.第⑤段加点的词“这样”在文中指代什么?(3 分)

答:

25.读了全文,联系实际,谈谈你对第④段画线句子的感悟联想。(3 分)

答:

四、写作(60 分)

26.结茧成蛹的春蚕,在软壳里期待化为彩蝶的时刻;含苞欲放的花蕾在青叶中畅想盛开如霞

的未来。青春年少的我们在成长的过程中定然憧憬着美好的明天,做着这样那样的梦,诸如团

圆梦、大学梦、作家梦、航天梦、强国梦……

请以“我的

要求:①字数不少于 600 字;②文体自选(诗歌除外);③文中不得出现你所在学校的校名

梦”为题,写一篇文章。

和师生姓名;④字迹清晰美观,卷面整洁。

答案全解全析:

A.“悚”应读 sǒng。C.“栅”应读 zhà。D.“挞”应读 tà。

A.语序不当,应把“广泛”调到“听取了”之前。B.缺主语,应删去“使”。C.

1.答案 B

2.答案 B “济济一堂”,形容很多有才能的人聚集在一起。而此处仅说人多,因而不合适。

3.答案 D

否定词使用不当,可把“不再”改为“再次”。

4.答案 C ②④句分别描写山和水,与首句中的“山水”相照应,第③句中的“仁者”与第

②句中的“仁者”相照应,第①句中的“智者”与第④句中的“智者”相照应,故选 C。

5.答案 (示例 1)花和尚大闹野猪林 故事情节:林冲被高俅陷害,发配沧州,途经野猪林。

两位押解差役受高俅指示,欲害林冲性命。鲁智深一路暗中保护林冲至野猪林,在关键时刻救

下林冲。

(示例 2)唐三藏路阻火焰山 故事情节:唐僧师徒西去取经,来到火焰山前,酷热难当,无法

前行。孙悟空借来芭蕉扇,扇灭大火,才得顺利西行。(对联 2 分,故事情节 2 分)

解析 对联的特点:字数相等、词性相同、结构相应、平仄相对。根据自己平时积累的名著

常识及所给词语提示,不难写出下联。概括故事情节时语言要简洁、凝练。

6.答案 (1)(3 分)用特定几何图形按一定规律在平面(二维方向)上分布的包含文字、图片、

音频、视频等信息的

(2)(2 分)优势一:存储的信息容量大 优势二:具有纠错功能

(3)(2 分)材料一、材料二

解析 (1)本题要求学生根据已知材料给“二维码”下定义,可从材料的二、三句话中提取有

关“二维码”的信息,但应注意语言要精练、准确。

(2)由材料一的表格所反映的数据可得出结论,“二维码”较“一维码”信息存储量大。另外

材料二将“一维码”和“二维码”的纠错功能进行了对比,结论显而易见。

(3)材料一和材料二讲的是“二维码”的功能,而材料三则讲“二维码”的原理,因而可以排

除材料三。

7.答案 (1)必有我师焉 其不善者而改之 (2)有亭翼然临于泉上者 (3)带月荷锄归 (4)

沉舟侧畔千帆过 (5)所谓伊人 在水一方(每空 1 分,出现错别字,该空不得分)

�

解析 五道小题均为直接型默写,难度不大,但应注意易错字“焉”“翼”“荷”“畔”的书写。

8.答案 物是人非

解析 本题考查学生对诗词内容的理解。“物是人非事事休,欲语泪先流。”生活中原有的美

好东西已尽皆丧失,无一留存,而这一切却又不知从何说起,正想要说,眼泪早已扑簌而下。审

题时,若能抓住“词人愁苦的缘由”来思考,作答不难。

9.答案 C 该句应理解为:作者听说金华郊外的双溪春光明媚、游人如织,她这个平日喜爱

游览的人遂起出游之兴,“也拟泛轻舟”了。“春尚好”“泛轻舟”措词轻松,节奏明快,恰到

好处地表现了词人一刹那间的喜悦心情,但并不是“写出了词人泛舟双溪的欢乐”。

10.答案 C

A.第一个“朝”理解为“朝堂”,第二个“朝”理解为“早晨”。B.第一个“以”

理解为“认为”,第二个“以”理解为“因为”。D.第一个“间”理解为“间或”,第二个“间”

理解为“暗中”。C.两个“于”均理解为“在”。

11.答案 今/齐地/方千里

解析 理解语句的内容和断句是紧紧相关联的,该题的难点在于第二处的划分,应注意“地

方”一词的古今义有所不同,古代汉语中“地方”是两个词。地:地方,土地。方:方圆。因此,

此处应断开。

12.答案 (1)(2 分)由此看来,大王您受蒙蔽很深了。

(2)(3 分)一年以后,就是想进谏,也没有什么可说的了。

解析 翻译文言语句时应注意抓住关键词,如“蔽”“期年”“虽”。

13.答案 (2 分)(1)酣:尽兴(畅快)地喝酒。(2) 释:放。

解析 本文为课外文言文,对于本题出现的实词和虚词的理解,应注意课内知识向课外的迁

移,注意平时积累。

14.答案 (2 分)是非君人者之言也 (答“今者有小人言于侧者”得 1 分)

解析 作答本题首先应结合注释理解文章的含意,可知师旷认为晋平公说了作为君主不该说

的话,因此才撞他,注意要从原文找出相关语句作答。

15.答案 (4 分)邹忌用设喻说理的方法,以自身为例,把家事和国事进行类比,推己及人,以

此达到讽劝的目的。(2 分)师旷先借撞“小人”引起晋平公的重视,再直言以出,让晋平公认

识到自己的错误,达到劝谏的目的。(2 分)(意对即可)

解析 邹忌是讽喻,也就是借题发挥,旁敲侧击。这样君王比较好下台阶,易于接受。而师旷

是个盲人乐师,他利用自身的特点,以“撞”来引起君王注意,然后直谏。

评析 本题考查学生分析问题的能力,要求学生在理解文言文含意的同时,留意注释内容。

[译文]

晋平公和臣子们在一起喝酒。酒喝得正高兴时,他就得意地说:“没有什么比做国君更快

乐的了!只有他的话没有谁敢违背!”师旷正在旁边陪坐,听了这话,便拿起琴朝他撞去。晋平

公连忙收起衣襟躲让。琴在墙壁上撞坏了。晋平公说:“乐师,您撞谁呀?”师旷故意答道:

“刚才有个小人在胡说八道,因此我气得要撞他。”晋平公说:“说话的是我呀。”师旷说:“哎!

这不是为人君主的人应说的话啊!”左右臣子认为师旷犯上,都要求惩办他。晋平公说:“放

了他吧,我要把这件事当作一个警告。”

16.答案 (4 分)“站立”指:地震中没有倒下的大衣橱;灾难中人们坚强、团结、乐观的精

神。

解析 “站立”在文中一语双关,学生需把两层含义都答出来,一看题目,二品文章的主旨。

17.答案 (3 分)运用反复的修辞,(1 分)突出了地震瞬间带给人心理感受上的时间之久。(2

分)

解析 解答这道题应注意“很久,很久”两个词,正确理解词语含义,这里所说并不单是时间

很长,同时也应注意到人物当时的心理感受。

�

18.答案 (1)(2 分)是说爸爸妈妈仍然在抗震救灾的现场,从侧面反映了灾难的深重,也写

出了作者对父母的担心。

(2)(2 分)奶奶对生活的热爱、对困难的乐观态度影响了我,让我害怕、悲伤的心慢慢有了温

暖。

解析 (1)“仍然”是个副词,在这里有“还是”之意,表示没有因时间的变迁而改变。联系

上下文,可知父母去镇上的医院帮忙了,“仍然”一词可看出父母的忙碌及“我”的担心。

(2)联系上下文,可知这里的“温度”并非指物理上的温度,而是由于受奶奶影响,“我”的心

也由悲伤变得温暖起来。下文中就有相关语句,如“奶奶说得一点没错,每天目送她穿着旗袍

离去的身影,我的心情也逐渐不再像从前那样悲伤”。

评析 本题考查学生品析词语的能力,这要求学生答题时注意联系上下文,要能够看到文字

背后的内容。

19.答案 结合事例,围绕“热爱生活、坚强乐观、善良热心、疼爱孙女”等作答。(言之有

理即可)

(示例)奶奶是个坚强乐观而又热爱生活的人。奶奶喜欢穿旗袍,因而收藏了各式各样的旗袍,

作为一个老年人,这是对美的追求,更是热爱生活的一种体现。但在发生地震之后,奶奶没有

给自己过多的时间悲伤和难过,而是很快地投入到新的生活中,“拾掇出一些米和蔬菜”“搭

建了一个能睡觉的小窝棚”“为那些受伤的人做饭、洗衣”……同时还不忘穿上一件漂亮的

旗袍,这不仅给人们带来好心情,更给人们传递了一份坚强与乐观的信念。

解析 从文中找出对奶奶的动作、语言、外貌描写的句子加以分析揣摩即可。

20.答案 (4 分)(示例)房屋没了,一些人没了,环境改变了,但活着的人依然坚强乐观,依然

热爱生活。不管发生什么样的灾难,人总要坚强乐观地面对生活。

解析 本题考查学生对文章主旨的理解能力。结合对文章内容的理解,抓住“改变”和“仍

然在”两词,将地震前后的变化进行对比即可。

21.答案 (3 分)处理好阅读中的“入”与“出”,是读书取得效果的关键。(或:读书的精髓

关键是处理好阅读中的“入”与“出”。或:既能“入”又能“出”,是阅读者必须掌握的秘

诀)

解析 找论点,一般从文章标题、开头、结尾、中间几处着眼,本文在文章开头和结尾处都提

到了中心论点。

22.答案 (4 分)首先提出文章中心论点。(1 分)然后从“入”与“出”两个方面分别分析论

证了其在阅读中的意义和运用。(2 分)最后再一次明确中心论点。(1 分)

解析 本文采用总分总的结构来写,第①段提出论点,第②—④段论述了“阅读中如何‘入’”,

第⑤—⑥段则论述了“阅读中如何‘出’”,第⑦段重申了中心论点。结构清晰,考生不难看

出,但要注意语言表述应简洁。

评析 本题考查学生分析和概述文章论证思路的能力。

23.答案 (5 分) 第②段,(1 分)这段文字引用叶圣陶的话阐述了“通过文字和作者会面,了

解作者心情,和作者心情相契合”的内容。(2 分)与第②段所阐述的 “阅读中的‘入’是触

摸作者的内心,与其进行心灵的对话”的观点一致。(2 分)

解析 细读叶圣陶的这段话,抓住其要点“通过这一道桥梁,读者才和作者会面,不但会面,

而且了解了作者的心情,和作者的心情相契合”,如果这段话作道理论据,考生应看这段话与

哪一段话所论证的观点是一致的,从而加以辨别。

24.答案 (3 分)指读者能站在更高层次,对所读之书做出分析判断,能从新的角度进行阐

发、评价和质疑。(或:读书要与书本拉开距离,不要“入”书过度,要敢于并善于从书本中走

出来)

解析 “这样”往往指代上文所谈及的内容,考生只需采用“顺藤摸瓜”的办法就可以找到

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc