2015 上半年江苏教师资格初中物理学科知识与教学能力真

题及答案

一、单项选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分)(总题数:8,分数:40.00)

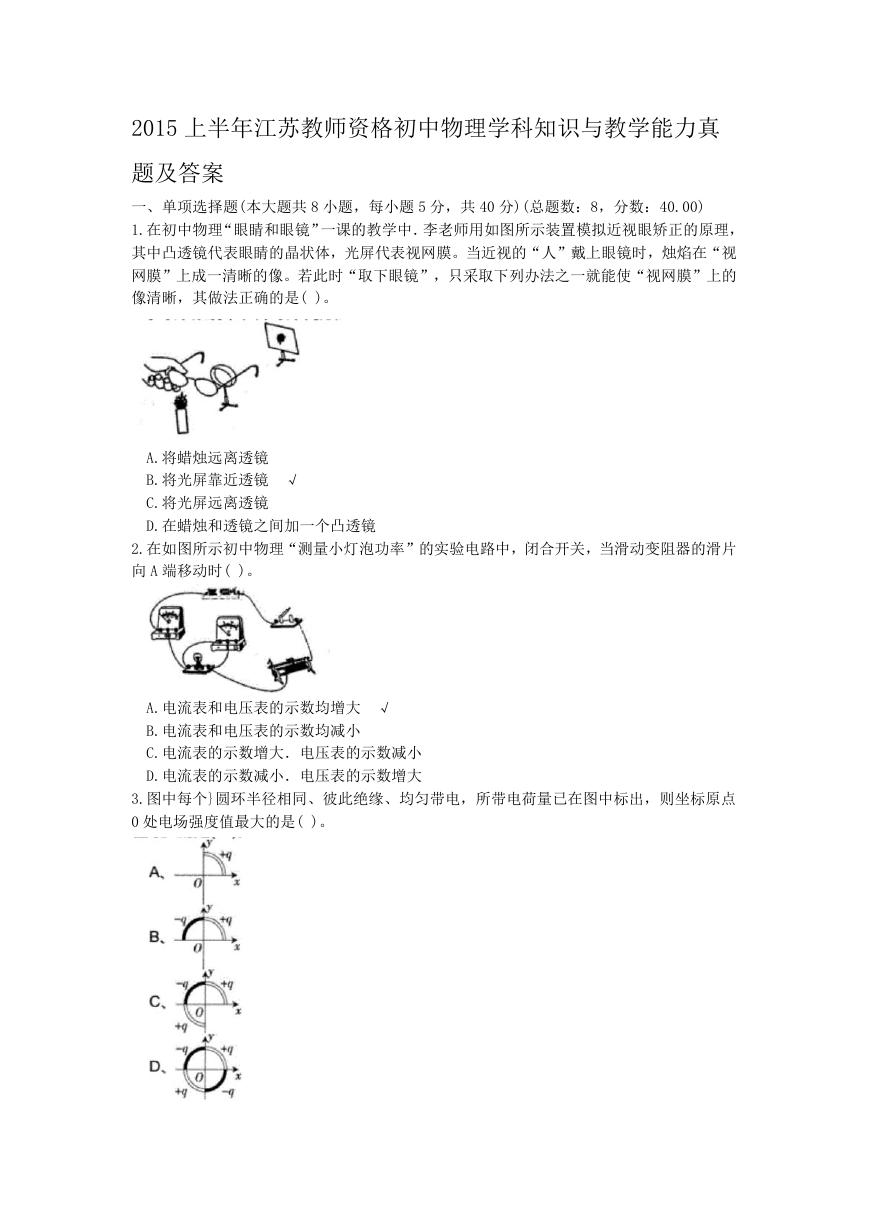

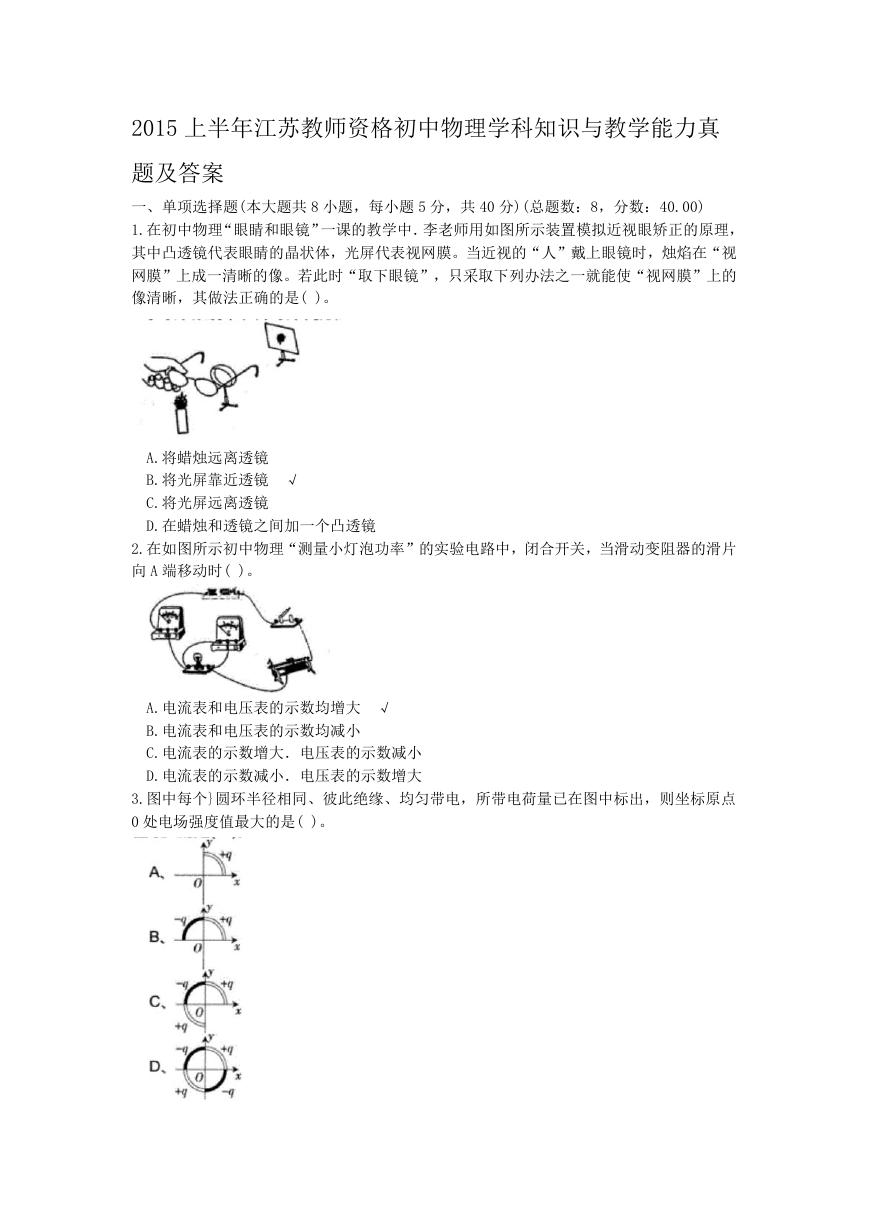

1.在初中物理“眼睛和眼镜”一课的教学中.李老师用如图所示装置模拟近视眼矫正的原理,

其中凸透镜代表眼睛的晶状体,光屏代表视网膜。当近视的“人”戴上眼镜时,烛焰在“视

网膜”上成一清晰的像。若此时“取下眼镜”,只采取下列办法之一就能使“视网膜”上的

像清晰,其做法正确的是( )。

A.将蜡烛远离透镜

B.将光屏靠近透镜 √

C.将光屏远离透镜

D.在蜡烛和透镜之间加一个凸透镜

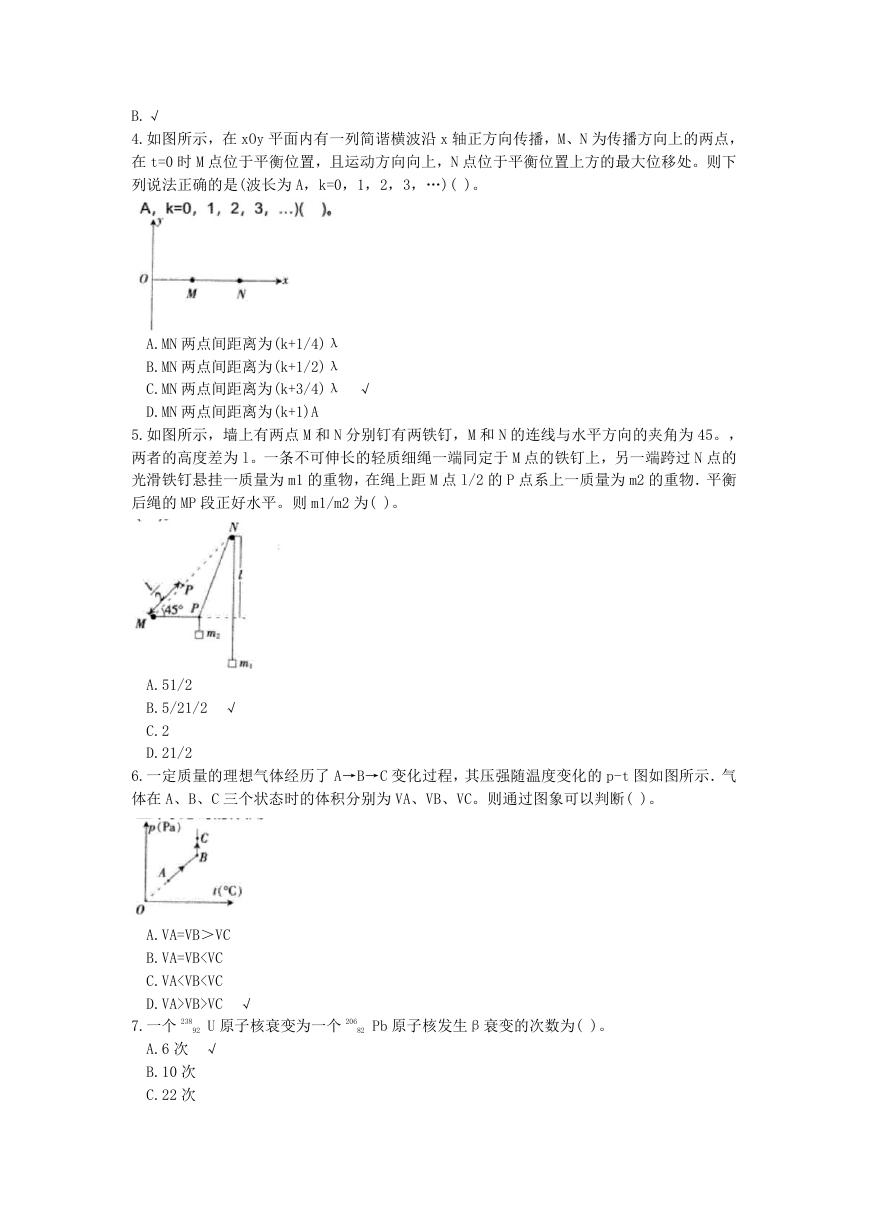

2.在如图所示初中物理“测量小灯泡功率”的实验电路中,闭合开关,当滑动变阻器的滑片

向 A 端移动时( )。

A.电流表和电压表的示数均增大 √

B.电流表和电压表的示数均减小

C.电流表的示数增大.电压表的示数减小

D.电流表的示数减小.电压表的示数增大

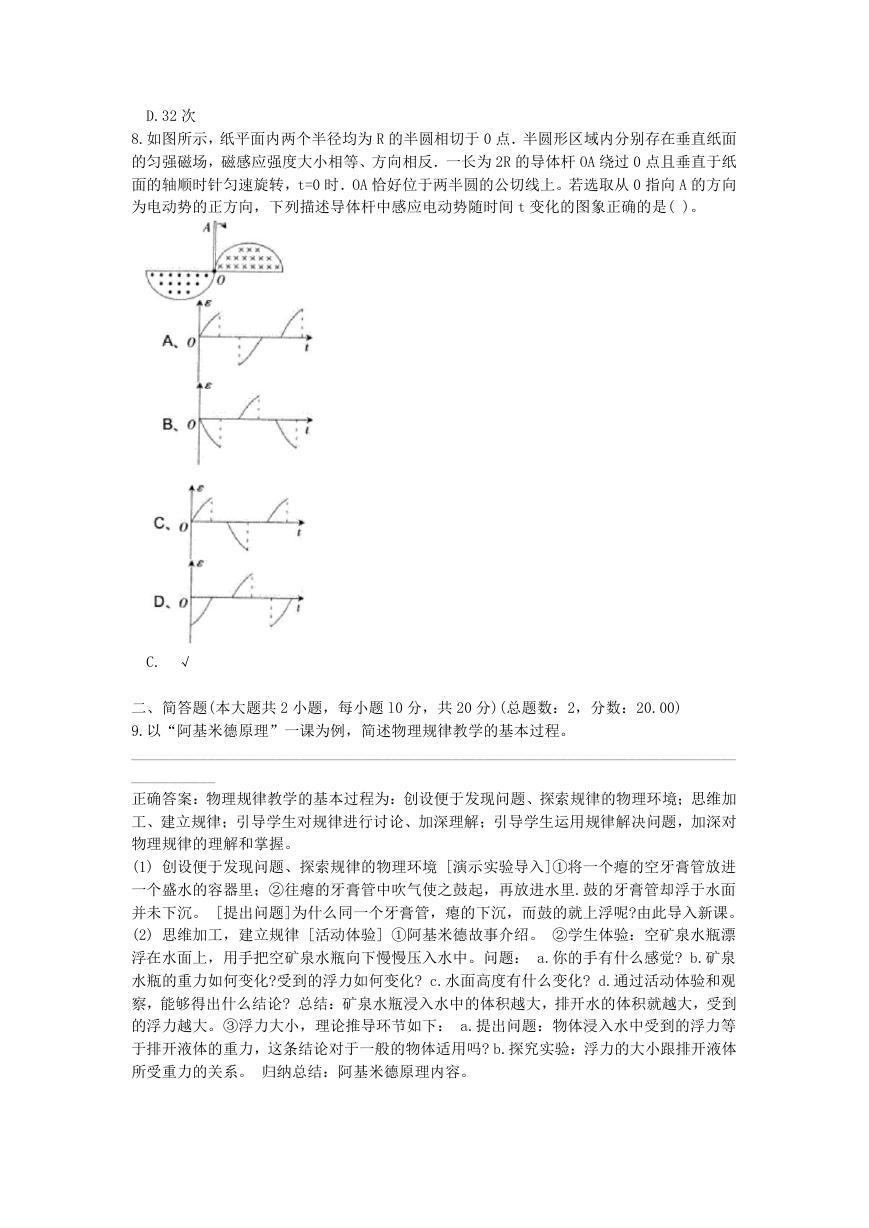

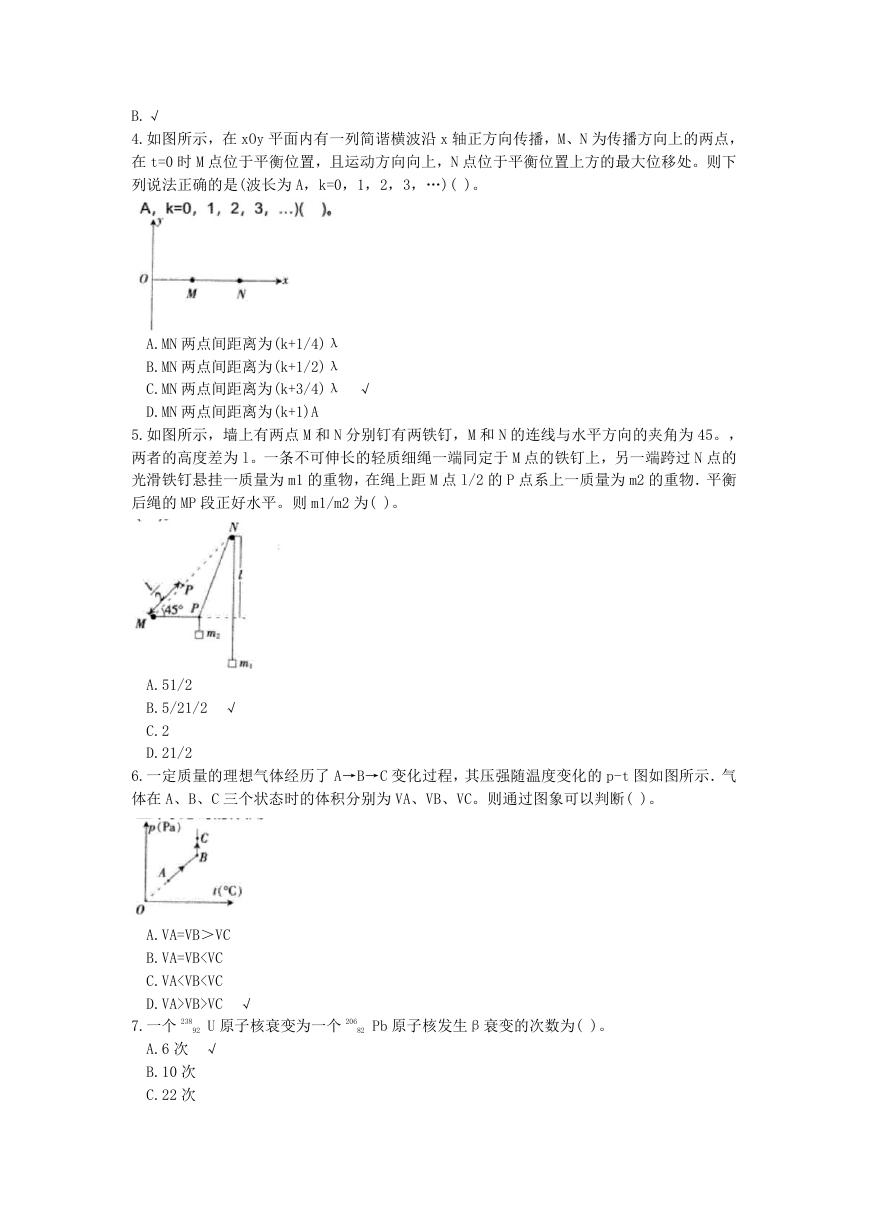

3.图中每个}圆环半径相同、彼此绝缘、均匀带电,所带电荷量已在图中标出,则坐标原点

0 处电场强度值最大的是( )。

�

B.√

4.如图所示,在 xOy 平面内有一列简谐横波沿 x 轴正方向传播,M、N 为传播方向上的两点,

在 t=0 时 M 点位于平衡位置,且运动方向向上,N 点位于平衡位置上方的最大位移处。则下

列说法正确的是(波长为 A,k=0,1,2,3,…)( )。

A.MN 两点间距离为(k+1/4)λ

B.MN 两点间距离为(k+1/2)λ

C.MN 两点间距离为(k+3/4)λ √

D.MN 两点间距离为(k+1)A

5.如图所示,墙上有两点 M 和 N 分别钉有两铁钉,M 和 N 的连线与水平方向的夹角为 45。,

两者的高度差为 l。一条不可伸长的轻质细绳一端同定于 M 点的铁钉上,另一端跨过 N 点的

光滑铁钉悬挂一质量为 m1 的重物,在绳上距 M 点 l/2 的 P 点系上一质量为 m2 的重物.平衡

后绳的 MP 段正好水平。则 m1/m2 为( )。

A.51/2

B.5/21/2 √

C.2

D.21/2

6.一定质量的理想气体经历了 A→B→C 变化过程,其压强随温度变化的 p-t 图如图所示.气

体在 A、B、C 三个状态时的体积分别为 VA、VB、VC。则通过图象可以判断( )。

A.VA=VB>VC

B.VA=VBVB>VC √

7.一个 238

92 U 原子核衰变为一个 206

82 Pb 原子核发生β衰变的次数为( )。

A.6 次 √

B.10 次

C.22 次

�

D.32 次

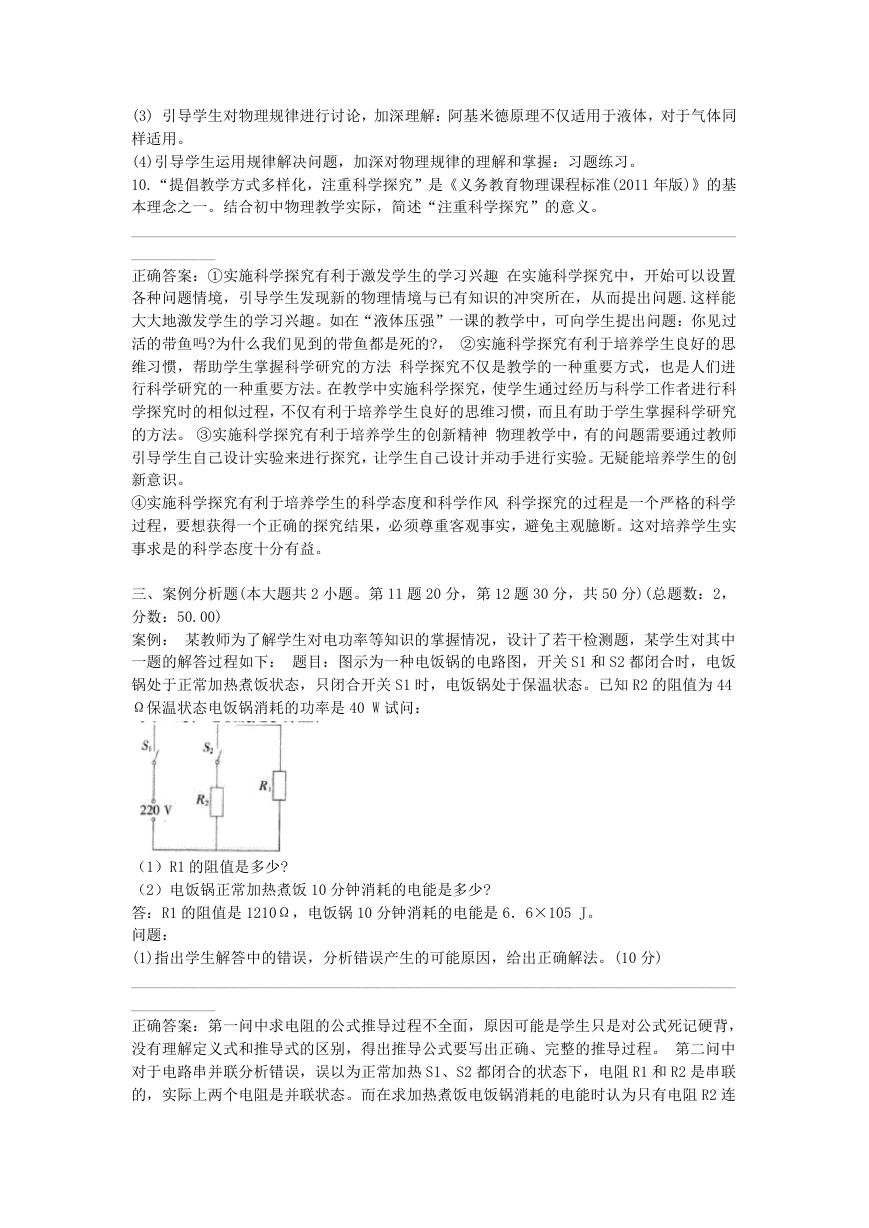

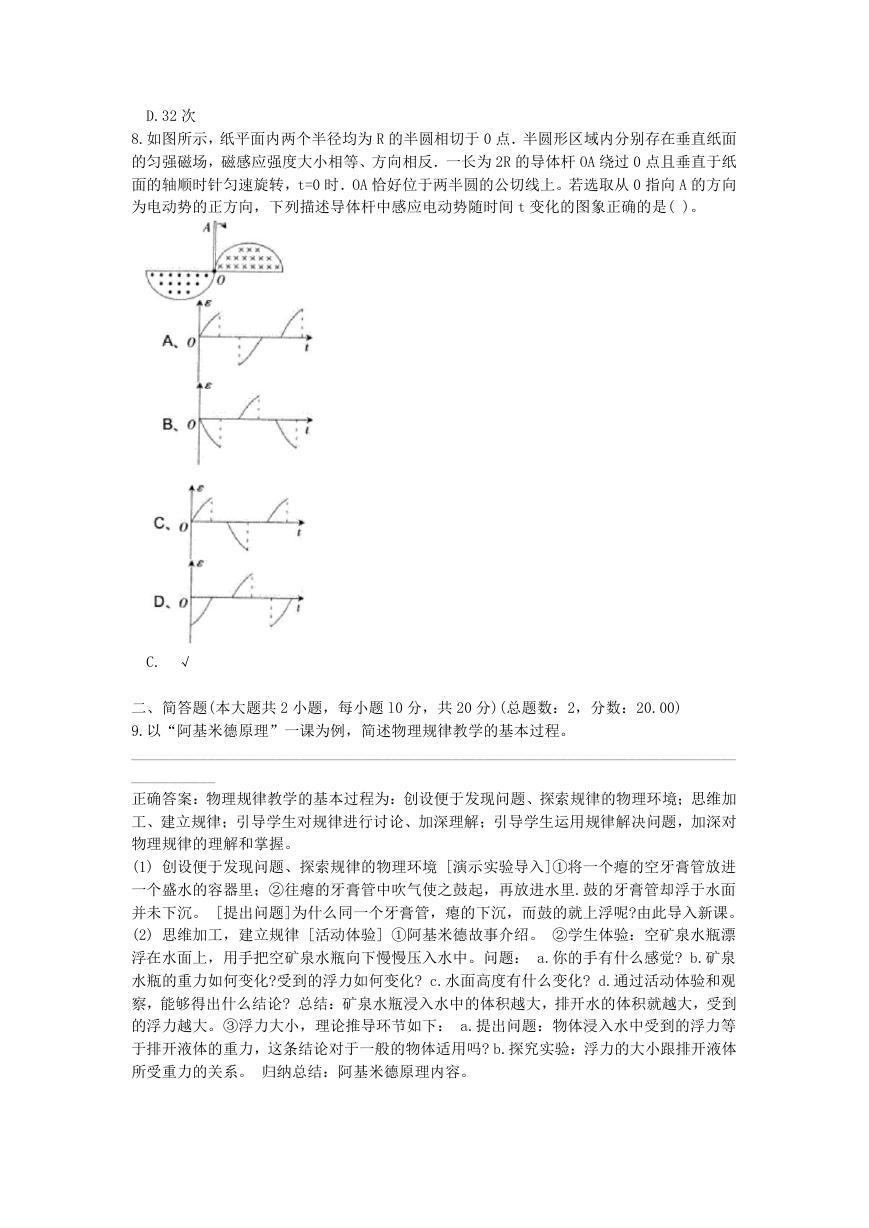

8.如图所示,纸平面内两个半径均为 R 的半圆相切于 0 点.半圆形区域内分别存在垂直纸面

的匀强磁场,磁感应强度大小相等、方向相反.一长为 2R 的导体杆 OA 绕过 0 点且垂直于纸

面的轴顺时针匀速旋转,t=0 时.OA 恰好位于两半圆的公切线上。若选取从 0 指向 A 的方向

为电动势的正方向,下列描述导体杆中感应电动势随时间 t 变化的图象正确的是( )。

C. √

二、简答题(本大题共 2 小题,每小题 l0 分,共 20 分)(总题数:2,分数:20.00)

9.以“阿基米德原理”一课为例,简述物理规律教学的基本过程。

_______________________________________________________________________________

___________

正确答案:物理规律教学的基本过程为:创设便于发现问题、探索规律的物理环境;思维加

工、建立规律;引导学生对规律进行讨论、加深理解;引导学生运用规律解决问题,加深对

物理规律的理解和掌握。

(1) 创设便于发现问题、探索规律的物理环境 [演示实验导入]①将一个瘪的空牙膏管放进

一个盛水的容器里;②往瘪的牙膏管中吹气使之鼓起,再放进水里.鼓的牙膏管却浮于水面

并未下沉。 [提出问题]为什么同一个牙膏管,瘪的下沉,而鼓的就上浮呢?由此导入新课。

(2) 思维加工,建立规律 [活动体验] ①阿基米德故事介绍。 ②学生体验:空矿泉水瓶漂

浮在水面上,用手把空矿泉水瓶向下慢慢压入水中。问题: a.你的手有什么感觉? b.矿泉

水瓶的重力如何变化?受到的浮力如何变化? c.水面高度有什么变化? d.通过活动体验和观

察,能够得出什么结论? 总结:矿泉水瓶浸入水中的体积越大,排开水的体积就越大,受到

的浮力越大。③浮力大小,理论推导环节如下: a.提出问题:物体浸入水中受到的浮力等

于排开液体的重力,这条结论对于一般的物体适用吗? b.探究实验:浮力的大小跟排开液体

所受重力的关系。 归纳总结:阿基米德原理内容。

�

(3) 引导学生对物理规律进行讨论,加深理解:阿基米德原理不仅适用于液体,对于气体同

样适用。

(4)引导学生运用规律解决问题,加深对物理规律的理解和掌握:习题练习。

10.“提倡教学方式多样化,注重科学探究”是《义务教育物理课程标准(2011 年版)》的基

本理念之一。结合初中物理教学实际,简述“注重科学探究”的意义。

_______________________________________________________________________________

___________

正确答案:①实施科学探究有利于激发学生的学习兴趣 在实施科学探究中,开始可以设置

各种问题情境,引导学生发现新的物理情境与已有知识的冲突所在,从而提出问题.这样能

大大地激发学生的学习兴趣。如在“液体压强”一课的教学中,可向学生提出问题:你见过

活的带鱼吗?为什么我们见到的带鱼都是死的?, ②实施科学探究有利于培养学生良好的思

维习惯,帮助学生掌握科学研究的方法 科学探究不仅是教学的一种重要方式,也是人们进

行科学研究的一种重要方法。在教学中实施科学探究,使学生通过经历与科学工作者进行科

学探究时的相似过程,不仅有利于培养学生良好的思维习惯,而且有助于学生掌握科学研究

的方法。 ③实施科学探究有利于培养学生的创新精神 物理教学中,有的问题需要通过教师

引导学生自己设计实验来进行探究,让学生自己设计并动手进行实验。无疑能培养学生的创

新意识。

④实施科学探究有利于培养学生的科学态度和科学作风 科学探究的过程是一个严格的科学

过程,要想获得一个正确的探究结果,必须尊重客观事实,避免主观臆断。这对培养学生实

事求是的科学态度十分有益。

三、案例分析题(本大题共 2 小题。第 11 题 20 分,第 12 题 30 分,共 50 分)(总题数:2,

分数:50.00)

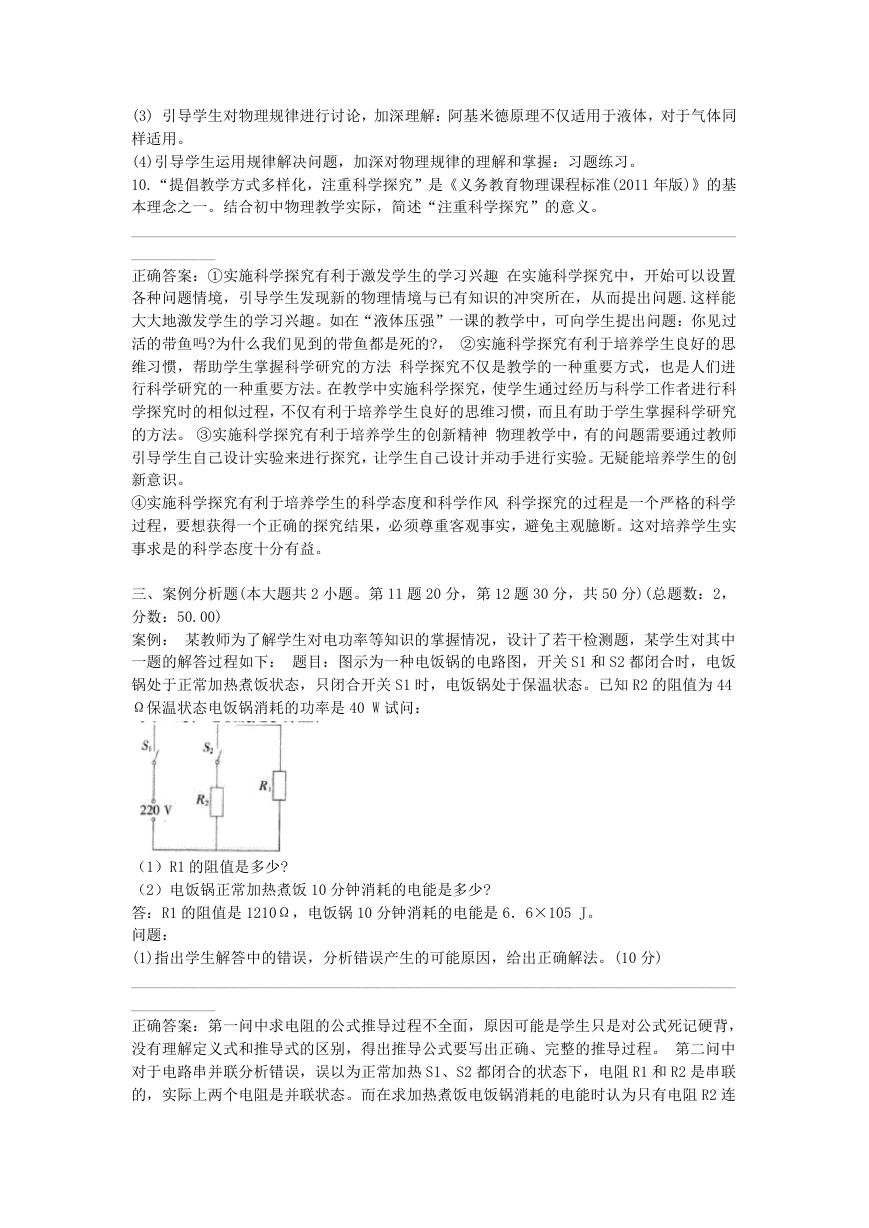

案例: 某教师为了解学生对电功率等知识的掌握情况,设计了若干检测题,某学生对其中

一题的解答过程如下: 题目:图示为一种电饭锅的电路图,开关 S1 和 S2 都闭合时,电饭

锅处于正常加热煮饭状态,只闭合开关 S1 时,电饭锅处于保温状态。已知 R2 的阻值为 44

Ω保温状态电饭锅消耗的功率是 40 W 试问:

(1)R1 的阻值是多少?

(2)电饭锅正常加热煮饭 10 分钟消耗的电能是多少?

答:R1 的阻值是 1210Ω,电饭锅 10 分钟消耗的电能是 6.6×105 J。

问题:

(1)指出学生解答中的错误,分析错误产生的可能原因,给出正确解法。(10 分)

_______________________________________________________________________________

___________

正确答案:第一问中求电阻的公式推导过程不全面,原因可能是学生只是对公式死记硬背,

没有理解定义式和推导式的区别,得出推导公式要写出正确、完整的推导过程。 第二问中

对于电路串并联分析错误,误以为正常加热 S1、S2 都闭合的状态下,电阻 R1 和 R2 是串联

的,实际上两个电阻是并联状态。而在求加热煮饭电饭锅消耗的电能时认为只有电阻 R2 连

�

入电路中,电能求解错误,原因可能是学生对加热煮饭和保温过程的物理原理没有搞清楚.

串联和并联电路求电阻的规律混淆。

正确的解答如下: 答:R1 的阻值是 1210 Ω,电饭锅 l0 分钟消耗的电能是 6.84×105 J。

(2)给出一个教学思路,帮助学生掌握相关知识。(10 分)

_______________________________________________________________________________

___________

正确答案:针对学生的错误,教师不能全盘否定,应该引导学生意识错误,改正错误。首先

让学生复习电功和电功率的基本公式,结合欧姆定律推导出电功和电功率的变形式,并引导

学生学会在简单电路中求用电器的功率和电能。其次,再让学生分析电饭锅的工作原理,弄

清楚加热煮饭和保温状态电路的连接方式,并分别画出电路图,引导学生根据保温状态的电

路图挖掘已知条件求出 R。的阻值。最后,复习串、并联电路的物理规律,并让学生讨论串

并联电路的特点及识别方法。对照加热煮饭状态的电路图.结合上面复习的公式让学生自己

解决第二个问题。

案例: 初中物理“压强”一课。李老师希望通过实验现象让学生认识压强,下面是李老师

“压强”一课的一段教学实录。

李老师:同学们,我们已经知道,力可以使物体发生形变。例如用手指按压面颊,面颊就会

凹陷下去。同学们试一试,用手指和手掌去按压面颊,会感到什么不同。

甲同学:用手指比用手掌要痛一些。

乙同学:用手指比用手掌皮肤凹陷得要厉害一些。

李老师:对,这个现象说明用力一样,产生的效果是不一样的。哪位同学还有什么不同的意

见?

丙同学:感觉受力部位不一样。用手指感到指头处的皮肤受力,用手掌感到脸上的骨头受力。

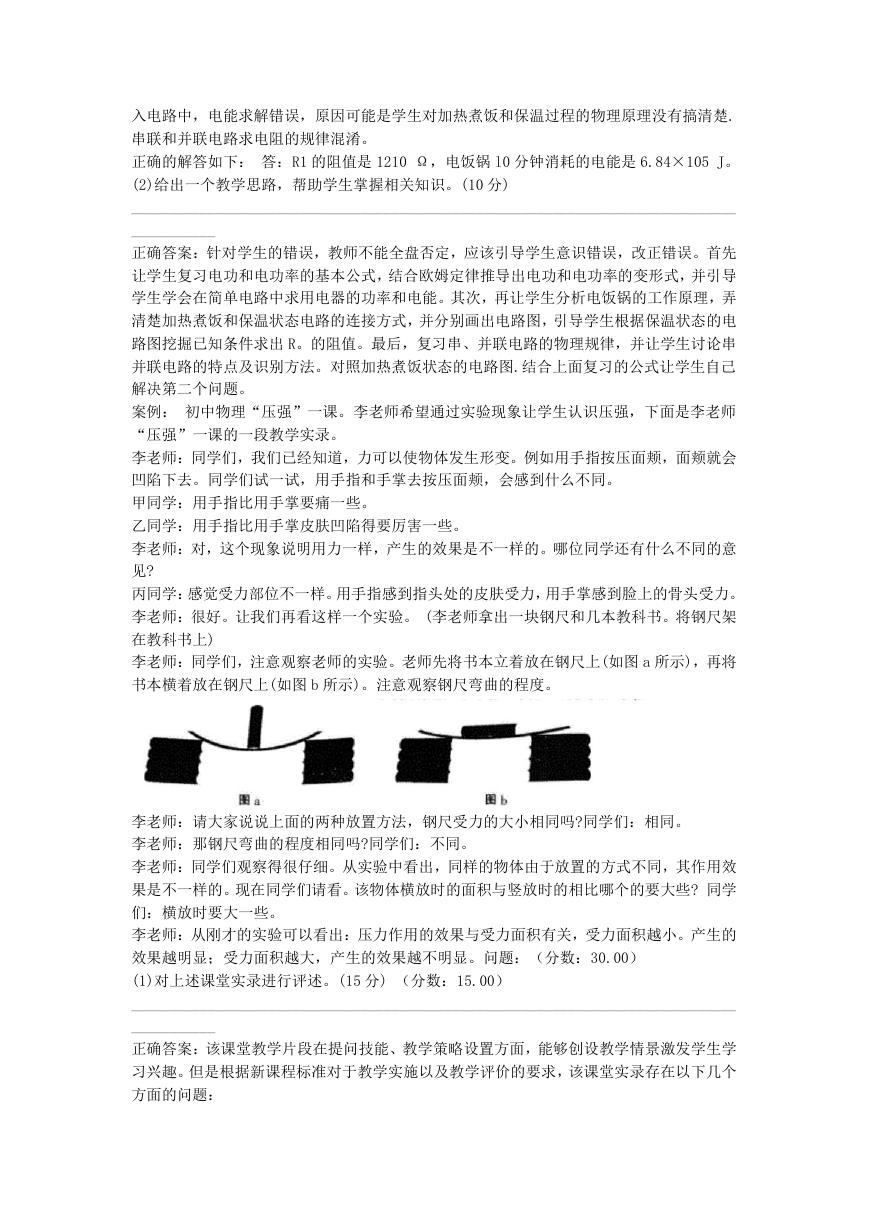

李老师:很好。让我们再看这样一个实验。 (李老师拿出一块钢尺和几本教科书。将钢尺架

在教科书上)

李老师:同学们,注意观察老师的实验。老师先将书本立着放在钢尺上(如图 a 所示),再将

书本横着放在钢尺上(如图 b 所示)。注意观察钢尺弯曲的程度。

李老师:请大家说说上面的两种放置方法,钢尺受力的大小相同吗?同学们:相同。

李老师:那钢尺弯曲的程度相同吗?同学们:不同。

李老师:同学们观察得很仔细。从实验中看出,同样的物体由于放置的方式不同,其作用效

果是不一样的。现在同学们请看。该物体横放时的面积与竖放时的相比哪个的要大些? 同学

们:横放时要大一些。

李老师:从刚才的实验可以看出:压力作用的效果与受力面积有关,受力面积越小。产生的

效果越明显;受力面积越大,产生的效果越不明显。问题:(分数:30.00)

(1)对上述课堂实录进行评述。(15 分) (分数:15.00)

_______________________________________________________________________________

___________

正确答案:该课堂教学片段在提问技能、教学策略设置方面,能够创设教学情景激发学生学

习兴趣。但是根据新课程标准对于教学实施以及教学评价的要求,该课堂实录存在以下几个

方面的问题:

�

①教学内容不完整。李老师只是帮助学生认识压力的作用效果和受力面积的关系。而忽视了

和压力大小的关系.严重违背了教学内容的科学性、准确性原则。

②没有体现启发式、探究式的教学方法。只注重教师的主导作用,没有强调学生是学习的主

体,没有调动学生学习的积极性。在实验教学过程中没有让学生自主探索获取知识并解决问

题,只注重知识的传授,没有关注学生的全面发展。

③教学评价原则。该教师对学生回答的评价内容没有进行全面的、发展的点评,也没有有效

的反馈。学生无从而知自己对于内容的理解是否正确,是否完整。

(2)针对存在的问题,设计一个改进教学的方案(形式不限,可以是教学思路、教学活动等)。

(15 分) (分数:15.00)

_______________________________________________________________________________

___________

正确答案:

教学方案如下:

一、新课引入 出示图片:

(1) 小姑娘站在雪地里,对雪地有压力,双脚陷入雪里;一大人利用雪橇站在雪地里,对地

面也有压力,却几乎没有陷入雪地;

(2) 用手按皮肤,手指对皮肤有压力,皮肤被按进一些,用的力越大,陷入越深;(3)用手

按图钉帽,手对图钉有压力,图钉尖扎进桌面;

(3) 吊有钩码的细绳对橡皮泥有压力作用,细绳压入橡皮泥。

师:用物理语言描述这些事例,找出这些事例中所包含的共同特征? (学生思考回答,教师

引导提出:相同之处,都有压力产生,都产生了作用效果)

师:请同学们分析这些现象的相同点和不同点?(学生思考回答,教师引导提出:不同之处,

压力的作用效果、力的大小、受力面积等不同)

师:谁能够根据这些现象提出一个可探究的问题?(学生思考回答,教师引导提出:压力的作

用效果跟什么因素有关?)

二、探究压力的作用效果跟压力大小及受力面积的关系

1. 猜想:

师:那么,压力的作用效果和哪些因素有关呢?请说出你的理由。(学生回答:压力大小,受

力面积大小)

师:压力的作用效果的大小可能跟这些因素有关,我们要研究跟其中一个因素的关系采用什

么研究方法?

生:控制变量法。

2. 设计实验:

师:如何显示压力的作用效果?现在我给你一把钢尺和几本相同的书本。你如何控制和改变

压力、受力面积等变量? (教师边启发边演示完成任务,设计实验要解决三个问题:显示什

么,如何显示?控制什么,如何控制?改变什么,如何改变?通过这样的程式化的锻炼,可使

学生有目的、有方法地进行实验设计,提高课堂效率。)

生:用钢尺形变的程度显示压力的作用效果;通过控制放在钢尺上书本的个数来控制压力:

通过书本的横放和倒放控制受力面积。

3. 学生分组实验,教师巡视指导。

4.请同学们说出实验的过程和得到的结论,教师追问:如何控制压力不变和受力面积不变的?

5.师总结:压力的作用效果跟压力的大小和受力面积有关,我们物理学中用压强表示压力的

作用效果。板书:压强:表示压力的作用效果。

�

四、教学设计题(本大题共 2 小题,第 13 题 12 分,第 14 题 28 分,共 40 分)(总题数:2,

分数:40.00)

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

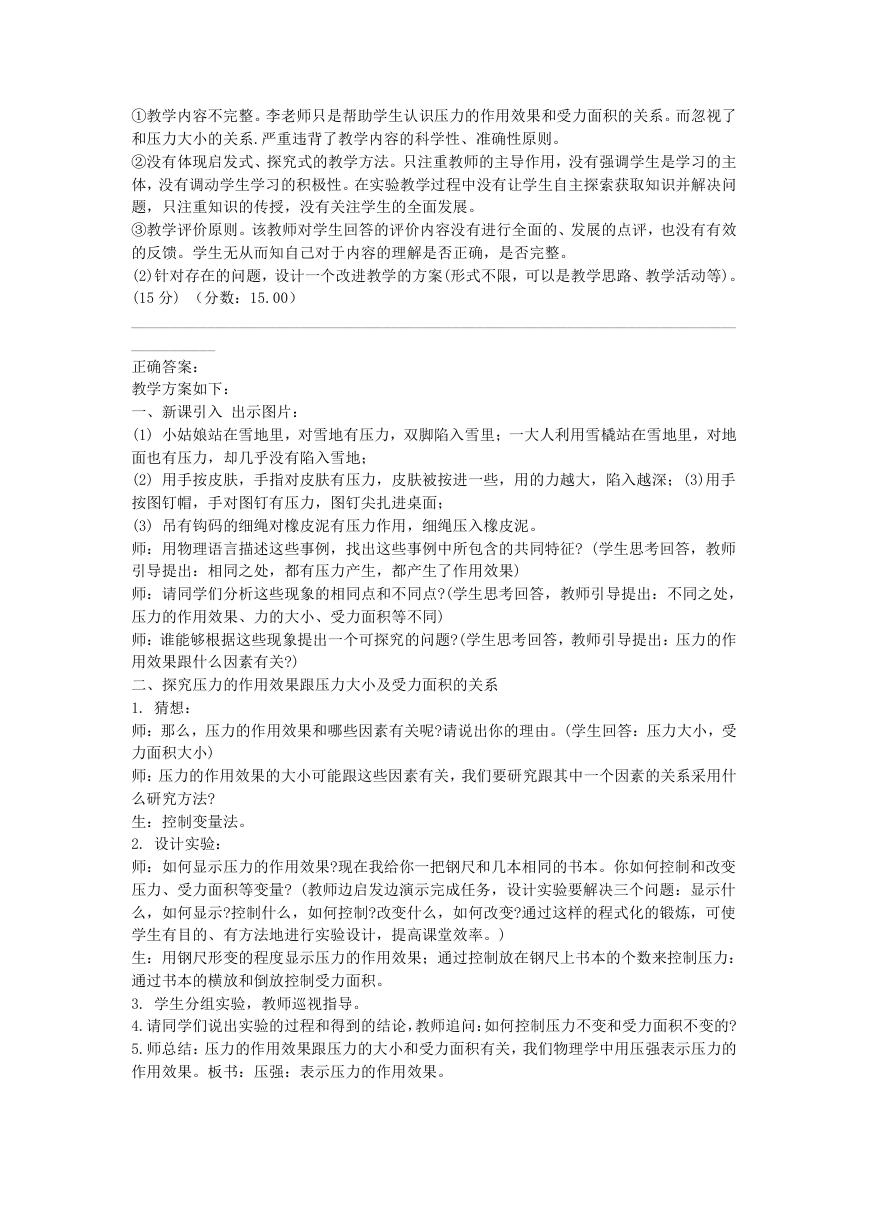

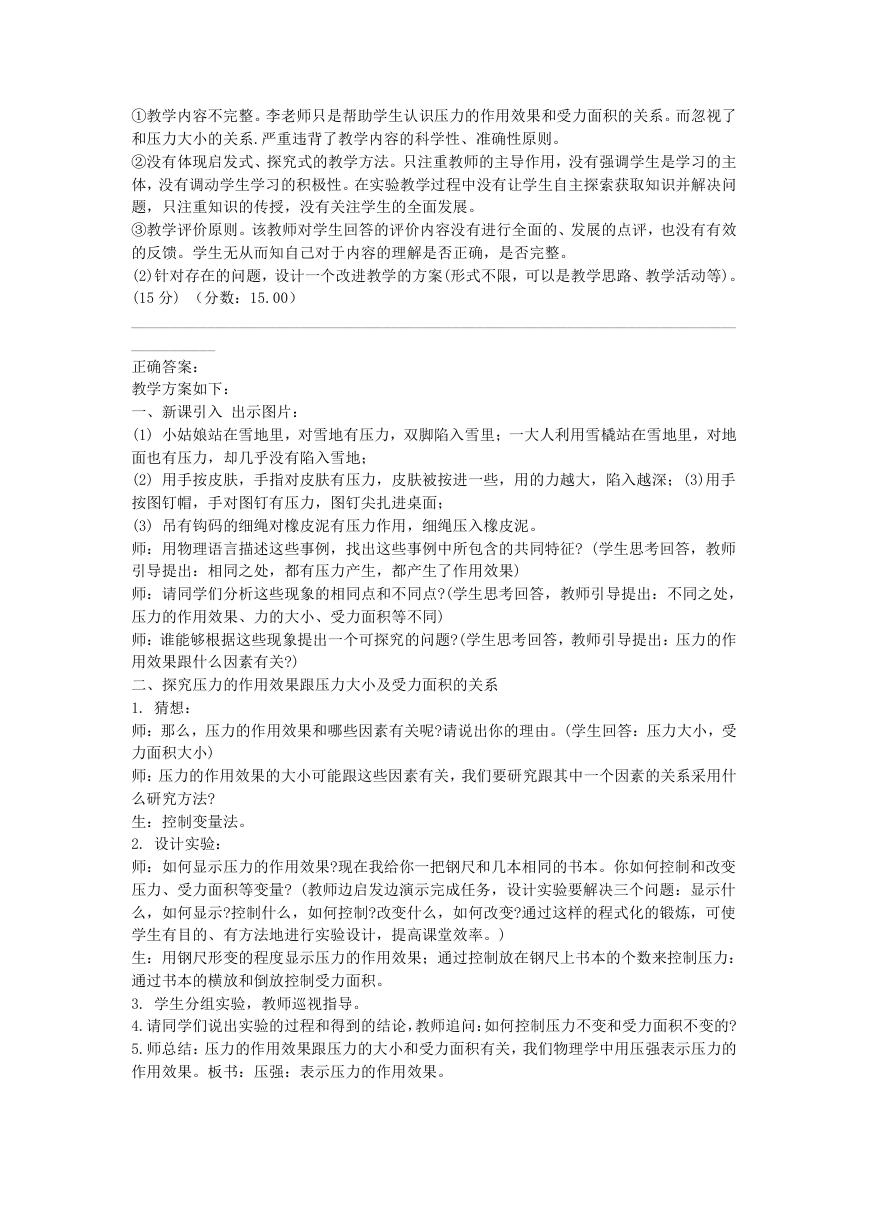

材料: 图示为初中物理某教材“声音的特征”一节中’“探究音调和频率的关系,演示实

验。

如图 2.2-1 所示,将一把钢尺紧按在桌面上。一端伸出桌边。拨动钢尺,听它振动发出的

声音,同时注意钢尺振动的快慢。改变钢尺伸出桌边的长度,再次拨动钢尺。 比较两种情

况下钢尺振动的快慢和发声的音调。 任务: (分数:12.00)

(1).说明教材中所述“改变钢尺伸出桌边的长度,再次拨动钢尺”的实验设计意图。(4 分)

(分数:6.00)

_______________________________________________________________________________

___________

正确答案:教材中“改变刚尺长度”实质上是改变钢尺振动频率,设计意图是探索物体振动

频率与音调的关系。

(2)基于该实验,设计一个包含师生交流的教学方案。(8 分) (分数:6.00)

_______________________________________________________________________________

___________

正确答案:活动:全班同学齐唱歌星韩红的《青藏高原》,到最后一句学生声音再大也唱不

上去。师:大家为什么唱不上去了呢?(因为声音太高了)

师:声音的高低是声音的一个特性,物理上我们叫音调。大家感觉一下高低不同的声音。 播

放不同音调的声音(事先录好的不同音调的声音,声源的频率分别为 100 Hz、500 Hz、2000

Hz 等)

师:大家对不同音调的声音用生活语言来描述一下。 (低沉、刺耳、声音尖等)

师:那么声音的音调的高低与什么有关呢?大家看下面这个实验。

演示:把钢尺一端紧压在桌边,保持用相同大小的力拨动钢尺,改变钢尺伸出桌面的长度,

比较钢尺振动情况和所听到的声音。 学生听到声音的高低不同,观察钢尺的振动快慢。学

生可以分组自己完成此实验,把实验结果填入表格中。 钢尺伸出桌面长度 振动快慢 声音

高低 长 短 通过观察可以得出:钢尺伸出桌面越短,钢尺振动越快,听到声音的音调越高。

师:振动快慢是一个很重要的物理量,它决定着音调的高低。物理学中用每秒内振动的次数

一频率来表示物体振动的快慢。介绍频率的概念、单位。

结论:声音的音调与声源振动的频率有关。发声器振动的频率越高,音调越高。阅读课本中

的“小资料”,了解人和一些动物的发声和昕觉的频率范围。

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

材料一《义务教育物理课程标准(2011 年版)》关于“电流与电压、电阻的关系”的内容要 求

为:“通过实验,探究电流与电压、电阻的关系。” 材料二初中物理某版本教科书中“电

流与电压和电阻的关系”一节中有关“探究电流与电 压的关系”实验内容如下:实验 探究

电流与电压的关系 你认为电阻一定时.电流与电压存在怎样的关系?将你的猜想写在下面。

�

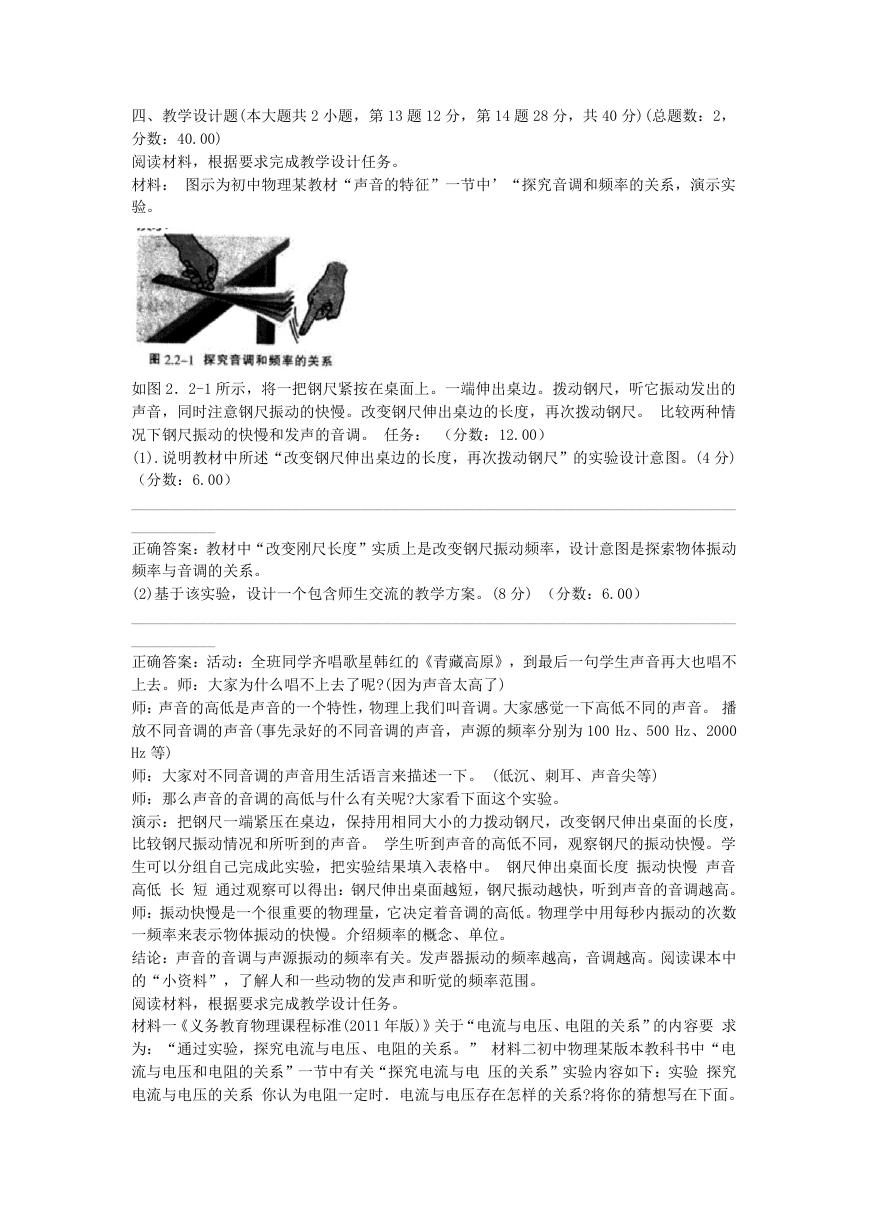

设计实验

怎样测量电阻两端的电压 U? 怎样测量通过电阻的电流 I? 要研究通过电阻的电流,怎样随

着电阻两端的电压 U 的改变而变化,需要确定改变电阻两端电压的方法。想一想,如果用干

电池做实验,怎样改变电压?如果用学生电源做实验。怎样改变电压?如果用滑动变阻器,怎

样改变电阻两端的电压? 在右边方框中画出能改变电压并可以同时测量电压和电流的电路

图。进行实验按图连接电路。测量并记下几组电压和电流值。 R=_________Ω R=_________

Ω 电压 U/V 电流 I/A 分析和论证 分析表中的数据。看看在电阻一定时.电流与电压存

在怎样的定量关系。

分析数据时也可以采用图像法。用图像的方法有时会更直观地看出两个量间的变化关系。请

同学们根据上表的数据。在图 17.1—1 中画出各组数据对应的点。然后将各点平滑地连接

起来,看看电阻一定时,电流与电压存在怎样的关系。

结论

在电阻一定的情况下,通过导体的电流与导体两端的电压______。

材料三 教学对象为初中三年级学生,已学过电流、电压、电阻等概念。 任务: (分数:

28.00)

(1)简述欧姆定律。(4 分) (分数:14.00)

_______________________________________________________________________________

___________

正确答案:欧姆定律:通过导体的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。

(2)根据上述材料,完成“电流与电压和电阻关系”学习内容的教学设计。教学设计要求包

括:教学目标、教学重点、教学过程(要求含有教师活动、学生活动、设计意图,可以采用

表格式、叙述式等)。(24 分) (分数:14.00)

_______________________________________________________________________________

___________

正确答案:

教学设计如下:

一、教学目标

(一)知识与技能

①通过实验探究电流、电压扣电阻的关系;

②会同时使用电压表和电流表测量一段导体两端的电压和其中的电流; ③会使用滑动变阻

器改变部分电路两端的电压。

(二)

①通过探究过程,进一步体会科学探究方法;

②体会用“控制变量法”的研究方法研究物理规律的思路,学习用图像研究物理问题;

③通过实验、分析和探索的过程,提高根据实验数据归纳物理规律的能力。

(三)

①在收集、处理数据的过程中培养实事求是的科学态度;

情感态度与价值观

过程与方法

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc