第 3 期

2013 年 5 月

电

源

学

Journal of Power Supply

报

No.3

May.2013

杨富文袁吴志鹏袁卿湘运

(华东理工大学信息科学与工程学院袁上海 200237 )

摘要院太阳能作为分布广泛储量巨大的新兴绿色能源袁近年来得到了广泛的重视遥 太阳能光伏发电是最科学最

合理利用太阳能的方法之一遥 文中简要介绍了光伏发电系统的组成袁在此基础上着重讨论了光伏发电中的几个关键

技术袁包括 MPPT渊最大功率点跟踪冤技术尧并网技术尧电能变换技术和反孤岛技术遥

关键词院光伏发电曰最大功率点跟踪曰并网技术曰电能变换曰反孤岛

中图分类号院TM615

文献标志码院A

太阳能因为其分布广泛尧清洁无污染尧不易受

地理环境制约尧总量巨大和永久的可持续性而发展

迅速袁成为新兴能源的重要一支[1袁2]遥 但光伏发电由

于其自身的光电转换效率低袁必须充分利用发出的

电袁保持最大功率的输出袁所以要有最大功率点跟

踪(MPPT)技术遥 先进的光伏发电系统都要能够实现

并网发电袁因此如何实现并网是技术难点之一遥 然

后如何将光伏阵列输出的直流电变换为符合并网

文章编号院2095-2805渊2013冤03-0019-07

要求的交流电袁就存在着电能变换的问题遥 最后就

是并网发电的一个安全性问题袁即孤岛效应遥 下文

就上述几项关键技术作具体的分析遥

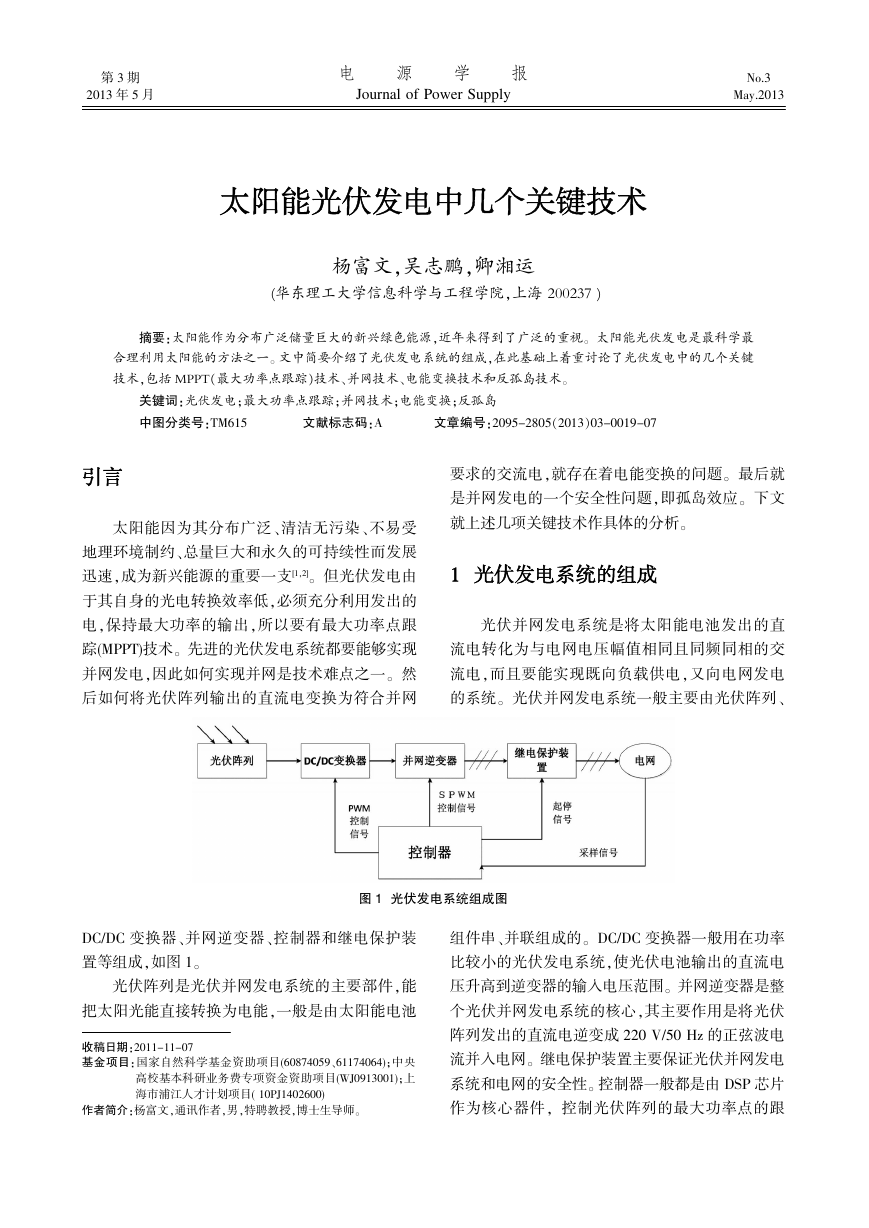

光伏并网发电系统是将太阳能电池发出的直

流电转化为与电网电压幅值相同且同频同相的交

流电袁而且要能实现既向负载供电袁又向电网发电

的系统遥 光伏并网发电系统一般主要由光伏阵列尧

图 1 光伏发电系统组成图

DC/DC 变换器尧并网逆变器尧控制器和继电保护装

置等组成袁如图 1遥

光伏阵列是光伏并网发电系统的主要部件袁能

把太阳光能直接转换为电能袁一般是由太阳能电池

收稿日期院2011-11-07

基金项目院国家自然科学基金资助项目(60874059尧61174064)曰中央

高校基本科研业务费专项资金资助项目(WJ0913001)曰上

海市浦江人才计划项目( 10PJ1402600)

作者简介院杨富文袁通讯作者袁男袁特聘教授袁博士生导师遥

组件串尧并联组成的遥 DC/DC 变换器一般用在功率

比较小的光伏发电系统袁使光伏电池输出的直流电

压升高到逆变器的输入电压范围遥 并网逆变器是整

个光伏并网发电系统的核心袁其主要作用是将光伏

阵列发出的直流电逆变成 220 V/50 Hz 的正弦波电

流并入电网遥 继电保护装置主要保证光伏并网发电

系统和电网的安全性遥 控制器一般都是由 DSP 芯片

作为核心器件袁 控制光伏阵列的最大功率点的跟

�

20

踪尧控制逆变器输出并网电流的功率和波形遥

电

电

源

源

学

学

报

报

总第 47 期

渊1冤曲线拟合法遥 预先测出光伏方阵的特性曲

线袁得出比较精确的数学函数袁或者将曲线以表的

形式存储在微处理器内袁工作时系统测试出温度和

辐射强度袁根据温度和辐射强度的信息袁再利用计

算或者查表的方法得出光伏方阵的最大功率点[7袁8]遥

这种算法需要测量结点温度和太阳辐照度袁增

加了系统的复杂度袁 而且光伏阵列随着时间的推

移袁它的特性也会发生一定的变化袁另外测量的温

度和辐照度必须是光伏方阵周围的值袁检测的位置

必须合理遥 基于上面提到的原因袁这种方法在实际

中很少使用遥

渊2冤 恒电压跟踪法 (Constant Voltage Tracking,

CVT)遥 光伏阵列其输出特性可以近似地视为由恒电

流区域与恒电压区域组成袁这两块区域的交点即为

最大功率点遥 因此在不同的太阳辐照度下袁光伏阵

列都会存在着这样的一个最大功率输出点遥 在温度

变化不大的情况下袁光伏电池板输出最大功率点处

对应的电压值近似不变袁最大功率点分布在与横轴

垂直的某条直线附近遥 因此袁如果把光伏电池板输

出电压值控制在该电压处渊约为开路电压的 78%冤袁

则光伏电池板能够输出最大功率袁对于一般的光伏

系统有望使输出电能提高 20%[9]遥

基于恒定电压法的跟踪器制造比较简单袁而且

控制比较简单袁初期投入也比较少袁系统不会出现

因控制电压给定剧烈变化而引起振荡袁具有良好的

稳定性遥 其缺点也比较明显袁就是控制精度差袁系统

合理性曰控制适应性差袁这种方法忽略了温度的因

素袁当外界环境变化时袁特别是对于早晚和四季温

点跟踪遥

度变化剧烈的地区系统难以进行准确的最大功率

最大功率点跟踪的精度取决于给定电压值选择的

渊1冤电导增量法[10]遥 电导增量法的名字来自于光

伏系统电导系数的导数袁 用于确定最大功率点

渊MPP冤处的操作点位置袁也是一种最基本的 MPPT

算法袁 它通过太阳能电池输出特性曲线的斜率(dP/

dI)与输出电压尧电流间的关系来判断系统是否在最

大功率点处运行遥 有功功率公式 P=VI 两端对电流

求导可得院

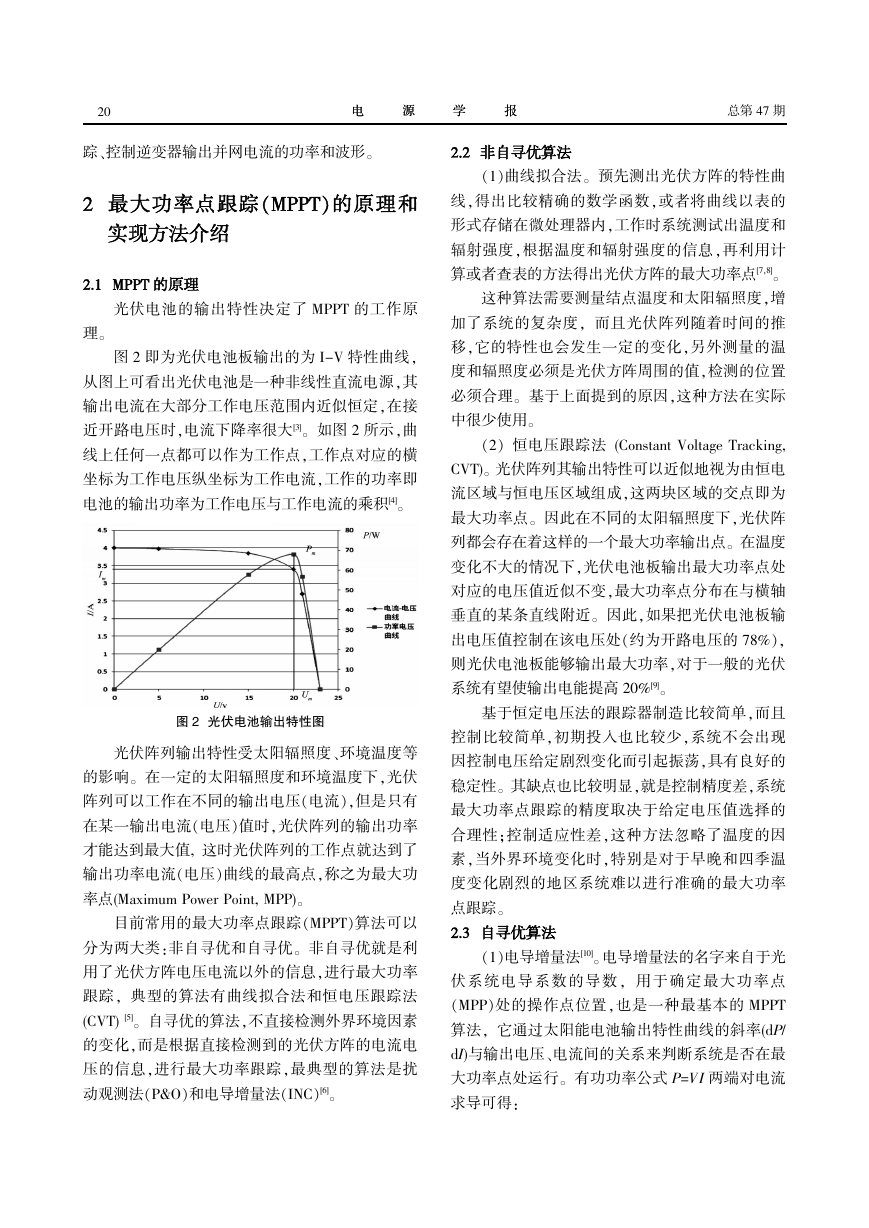

光伏电池的输出特性决定了 MPPT 的工作原

理遥

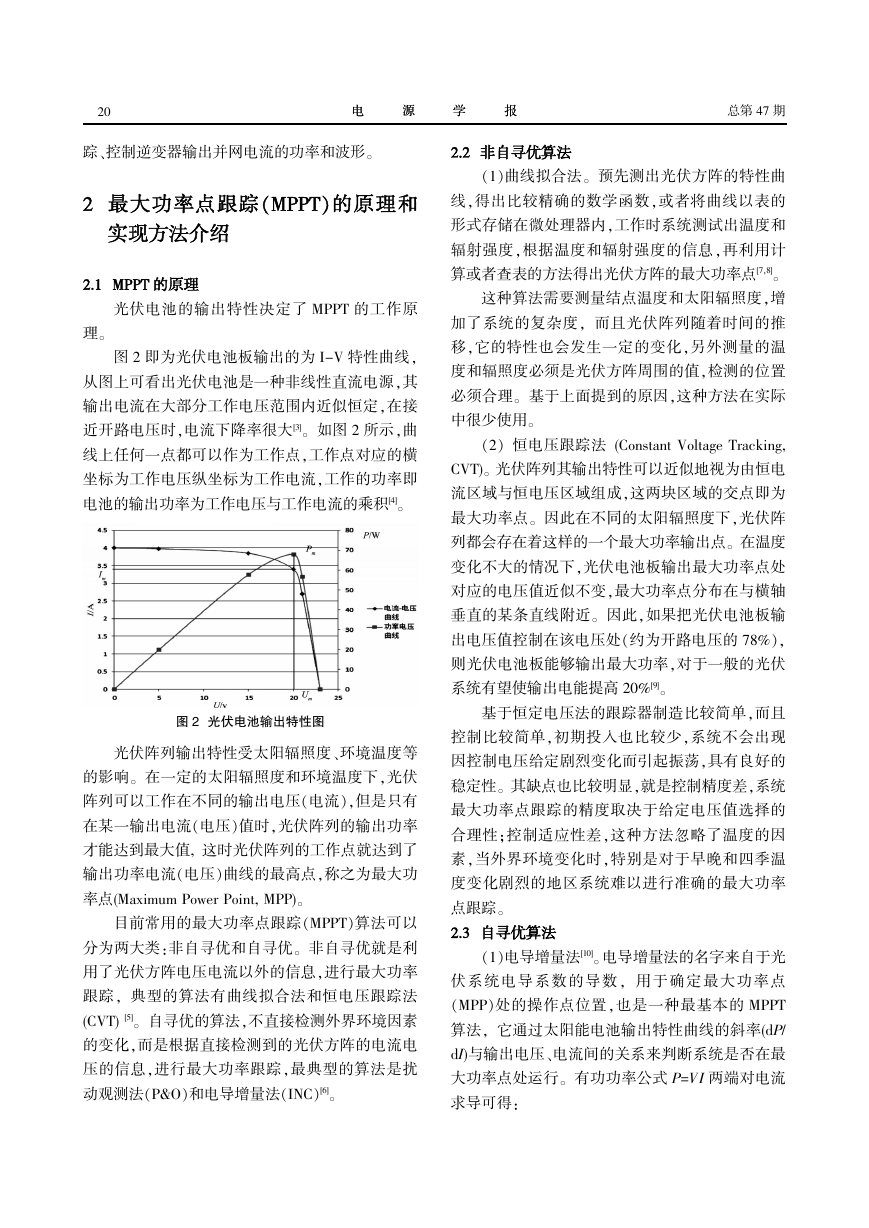

图 2 即为光伏电池板输出的为 I-V 特性曲线袁

从图上可看出光伏电池是一种非线性直流电源袁其

输出电流在大部分工作电压范围内近似恒定袁在接

近开路电压时袁电流下降率很大[3]遥 如图 2 所示袁曲

线上任何一点都可以作为工作点袁工作点对应的横

坐标为工作电压纵坐标为工作电流袁工作的功率即

电池的输出功率为工作电压与工作电流的乘积[4]遥

图 2 光伏电池输出特性图

光伏阵列输出特性受太阳辐照度尧环境温度等

的影响遥 在一定的太阳辐照度和环境温度下袁光伏

阵列可以工作在不同的输出电压渊电流冤袁但是只有

在某一输出电流渊电压冤值时袁光伏阵列的输出功率

才能达到最大值, 这时光伏阵列的工作点就达到了

输出功率电流渊电压冤曲线的最高点袁称之为最大功

率点(Maximum Power Point, MPP)遥

目前常用的最大功率点跟踪渊MPPT冤算法可以

分为两大类院非自寻优和自寻优遥 非自寻优就是利

用了光伏方阵电压电流以外的信息袁进行最大功率

跟踪袁 典型的算法有曲线拟合法和恒电压跟踪法

(CVT) [5]遥 自寻优的算法袁不直接检测外界环境因素

的变化袁而是根据直接检测到的光伏方阵的电流电

压的信息袁进行最大功率跟踪袁最典型的算法是扰

动观测法渊P&O冤和电导增量法渊INC冤[6]遥

�

第 3 期

杨富文袁等院太阳能光伏发电中几个关键技术

率为零即院

dP/dI=V+I伊(dV/dI)

V+I伊(dV/dI)=0

dV/dI=-V/I

(1)

根据公式渊1冤可知袁在最大功率点渊MPP冤处的斜

(2)

(3)

dP/dI 值是与输出电流值一一对应的院 当 V+I伊

(dV/dI)=0袁在最大功率点处曰当 V+I伊(dV/dI)>0袁在最

大功率点左边曰当 V+I伊(dV/dI)<0袁在最大功率点右

边遥

电导增量法会设一个很小的变化值袁判断目前

工作点在最大功率点的哪一侧袁然后改变逆变器输

出功率袁使太阳能光伏阵列最后稳定在最大功率点

附近的某个点遥 当从一个稳态过渡到另外一个稳态

时袁电导增量法根据电流的变化就能够做出正确的

判断袁不会出现误判断的过程遥

此跟踪法最大的优点袁是当光伏电池上的光照

强度产生变化时袁输出端电压能以平稳的方式追随

其变化袁电流波动较小袁适用于光照快速变化的场

合遥 缺点是其算法较为复杂袁对硬件的要求特别是

对传感器的精度要求比较高袁系统各个部分响应速

度都要求比较快袁因而整个系统的硬件造价也会比

较高遥 变化的阈值很难确定袁不恰当的阈值也会造

成扰动遥 而且实际的太阳能光伏阵列可能存在局部

的功率最大点袁这种算法可能导致系统稳定在局部

最优点上遥

渊2冤扰动观测法

扰动观测法(P&O)是目前文献报道中据说使用

最多的一种实现最大功率点跟踪的方法遥 其原理就

是周期性地增加渊或者减少冤光伏阵列输出电压渊电

流冤即加一个扰动袁然后测出此刻的系统输出功率

并跟上一时刻所测出的功率进行比较大小袁来决定

下一步的控制信号[11]遥 其工作原理可表示为院

(4)

式中院|驻D|为扰动量袁即用于实现 MPPT 动作的

DC/DC 变换器 PWM 输出占空比变化量曰Dk+1 和 Dk

分别为第 k+1尧k 时刻的占空比曰Pk 和 Pk-1 分别为第

k尧k-1 时刻的输出功率值曰 sign()为符号函数遥 该理

论上该方法算法简单袁且易于硬件实现遥

但是它也有其局限性院 系统必须引入扰动袁寻

Dk+1=Dk+|驻D|sign(驻DK)sign(Pk-Pk-1)

优的最后结果是系统在最大功率点附近很小的范

21

围内来回振荡袁造成功率损失曰其次袁这种方法功能

的实现依靠电压渊电流冤步长的改变袁然而步长的大

小很难确定袁步长过小袁跟踪的速度缓慢袁动态响应

慢袁 光伏阵列可能长时间工作于低功率输出区袁步

长过大袁在最大功率点附近的振荡又加大了袁功率

损失加大曰 还有当光照或外界其他条件快速变化

时袁这种算法可能会偏离最大功率点袁即会发生误

判现象

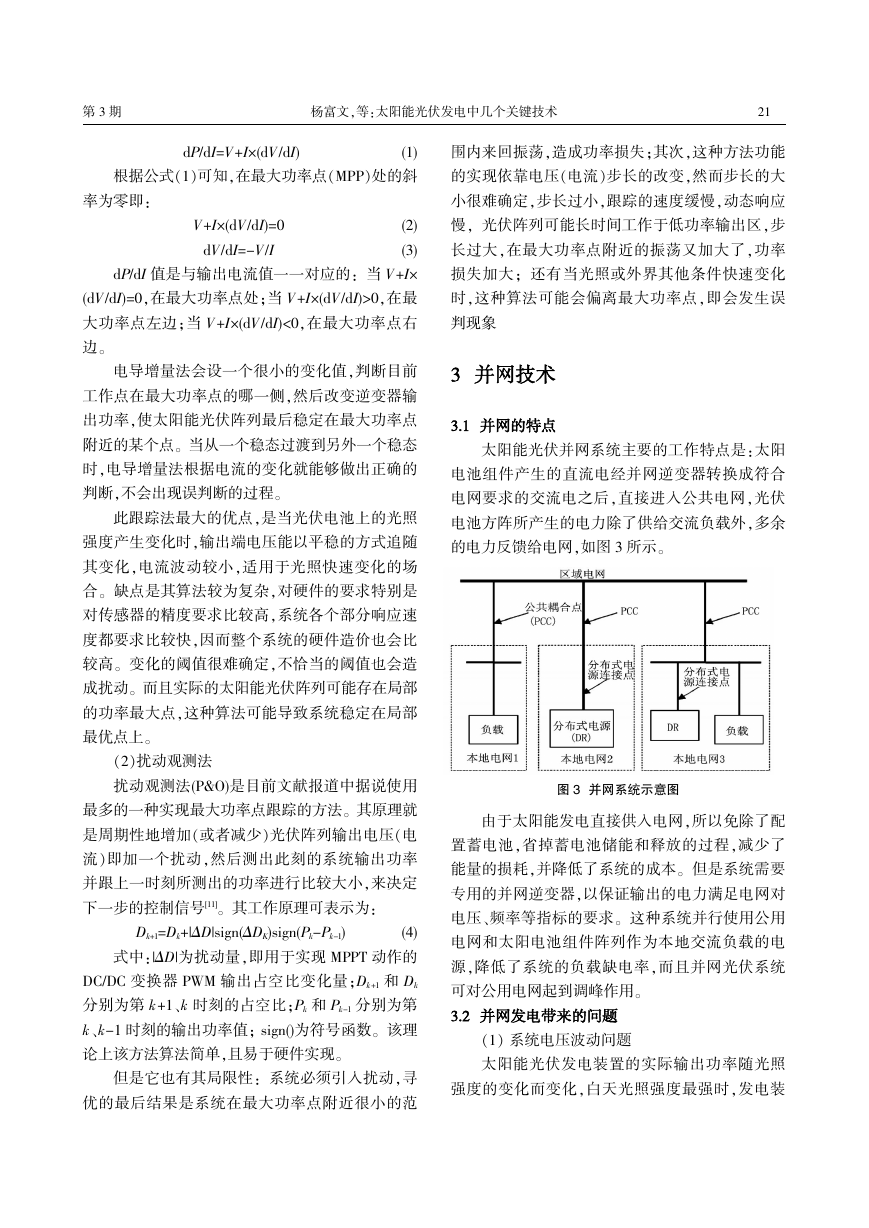

电池组件产生的直流电经并网逆变器转换成符合

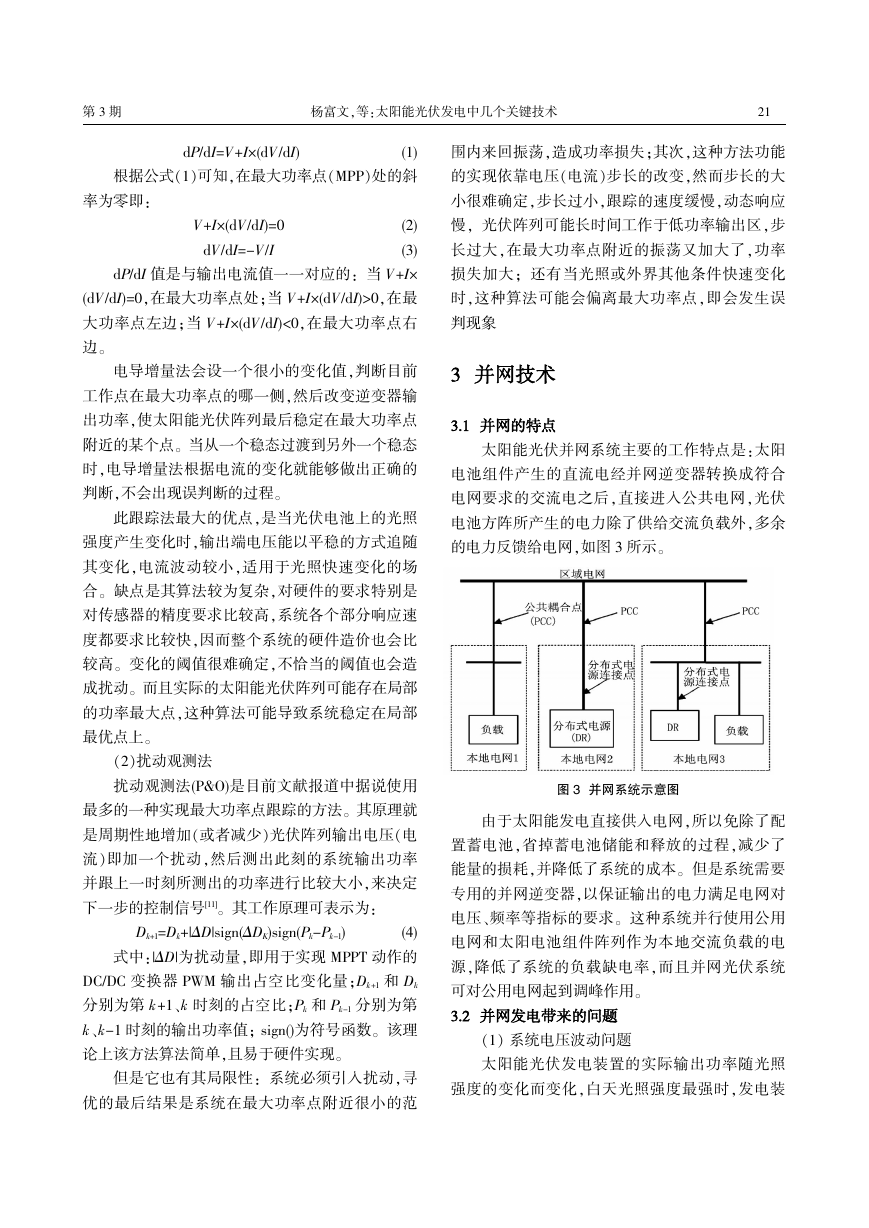

太阳能光伏并网系统主要的工作特点是院太阳

电网要求的交流电之后袁直接进入公共电网袁光伏

电池方阵所产生的电力除了供给交流负载外袁多余

的电力反馈给电网袁如图 3 所示遥

图 3 并网系统示意图

由于太阳能发电直接供入电网袁所以免除了配

置蓄电池袁省掉蓄电池储能和释放的过程袁减少了

能量的损耗袁并降低了系统的成本遥 但是系统需要

专用的并网逆变器袁以保证输出的电力满足电网对

电压尧频率等指标的要求遥 这种系统并行使用公用

源袁降低了系统的负载缺电率袁而且并网光伏系统

可对公用电网起到调峰作用遥

渊1冤 系统电压波动问题

电网和太阳电池组件阵列作为本地交流负载的电

太阳能光伏发电装置的实际输出功率随光照

强度的变化而变化袁白天光照强度最强时袁发电装

�

电

电

源

源

22

置输出功率最大袁夜晚几乎无光照袁输出功率基本

为零遥 因此袁除设备故障因素以外袁发电装置输出的

功率随日照尧天气尧季节尧温度等自然因素而变化袁

输出功率极不稳定袁进而电压会发生波动遥

根据叶电网若干技术原则的规定曳袁电压 10 kV

的+7%耀-7%袁220 V 单相电压的允许偏差为额定电

压的+7%耀-10%遥

渊2冤 谐波问题

及以下的三相电压允许偏差值的范围为额定电压

太阳能光伏发电系统通过光伏组件将太阳能

转化为直流电能袁再通过并网型逆变器将直流电能

转化为与电网同频率尧同相位的正弦波电流袁并入

电网袁在将直流电能经逆变转换为交流电能的过程

中袁会产生大量谐波遥

参照国家标准 叶电能质量公用电网谐波(GB/T

14549-93)曳 中关于公用电网谐波电压限值的规定袁

总谐波含量(THD)一般不能超过 4%遥

渊3冤 无功平衡问题

太阳能光伏发电系统所发电力功率因数较高袁

约在 0.98 以上袁基本上为纯有功输出遥 根据叶电网若

干技术原则的规定曳袁 为满足无功补偿按分层分区

和就地平衡的原则袁太阳能光伏发电系统应配置适

当的无功补偿装置袁 以满足电网对无功的要求袁提

高电压质量袁降低线损遥

渊4冤 三相电压不平衡问题

逆变器交流输出端三相电压不平衡度不应超

过 GB/T 15543 规定的数值袁允许值为 2%袁短时不

得超过 4%遥

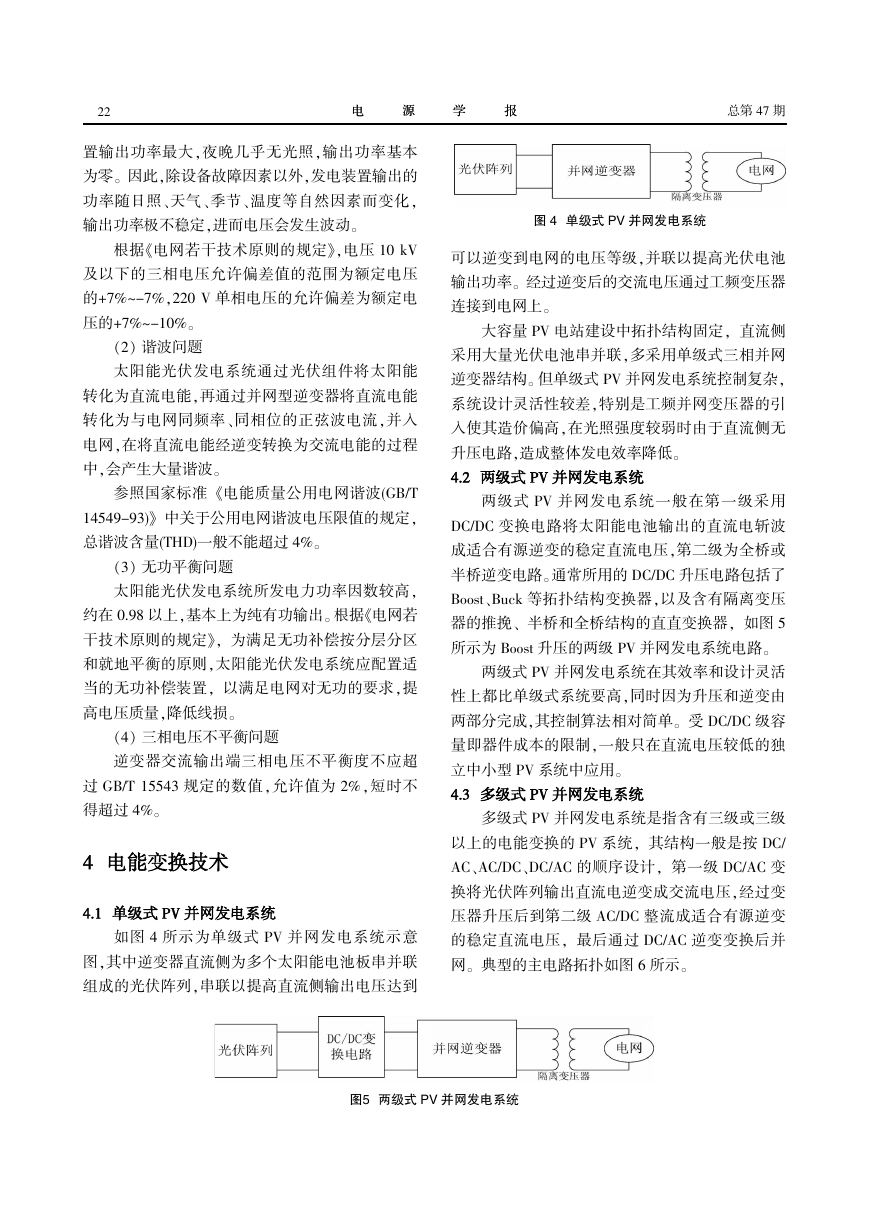

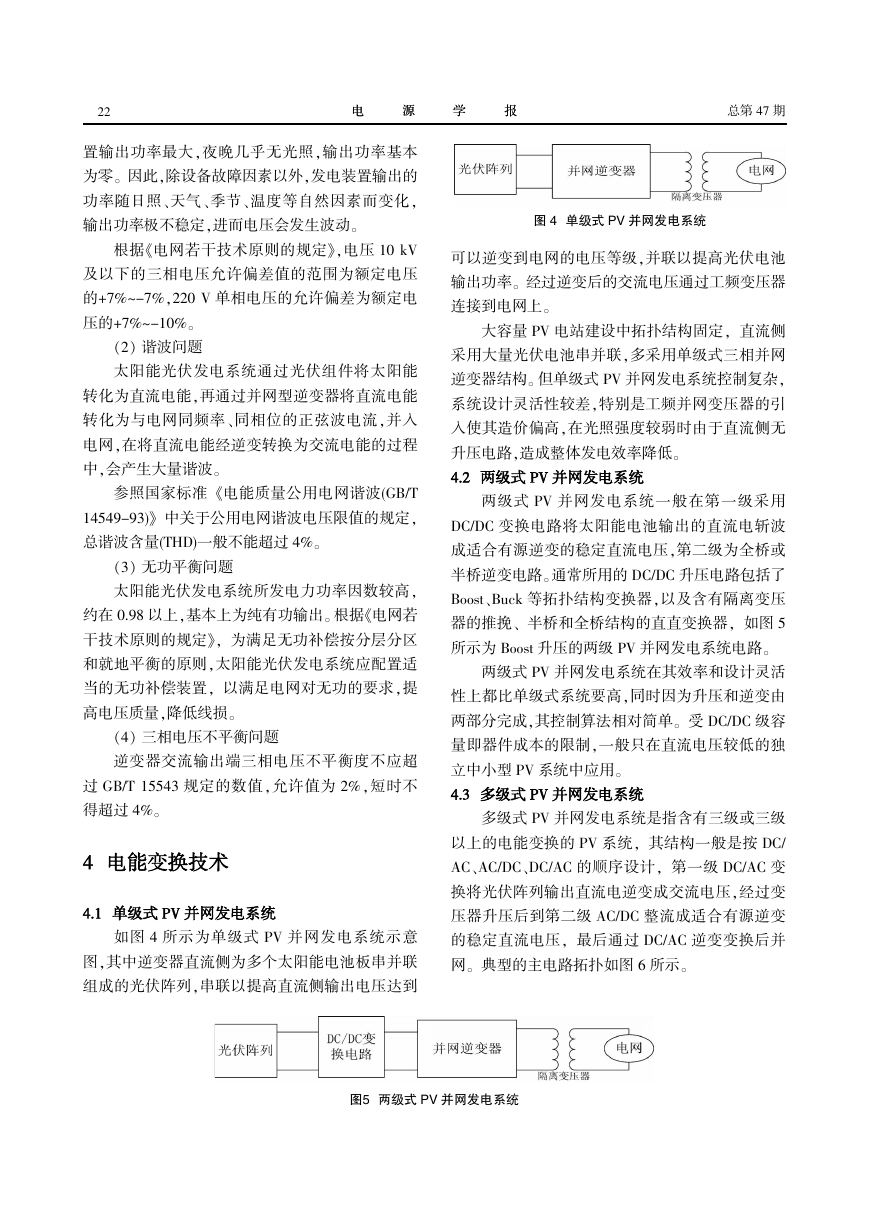

如图 4 所示为单级式 PV 并网发电系统示意

图袁其中逆变器直流侧为多个太阳能电池板串并联

组成的光伏阵列袁串联以提高直流侧输出电压达到

学

学

报

报

总第 47 期

图 4 单级式 PV 并网发电系统

可以逆变到电网的电压等级袁并联以提高光伏电池

输出功率遥 经过逆变后的交流电压通过工频变压器

连接到电网上遥

大容量 PV 电站建设中拓扑结构固定袁 直流侧

采用大量光伏电池串并联袁多采用单级式三相并网

逆变器结构遥 但单级式 PV 并网发电系统控制复杂袁

系统设计灵活性较差袁特别是工频并网变压器的引

入使其造价偏高袁在光照强度较弱时由于直流侧无

升压电路袁造成整体发电效率降低遥

两级式 PV 并网发电系统一般在第一级采用

DC/DC 变换电路将太阳能电池输出的直流电斩波

成适合有源逆变的稳定直流电压袁第二级为全桥或

半桥逆变电路遥通常所用的 DC/DC 升压电路包括了

Boost尧Buck 等拓扑结构变换器袁以及含有隔离变压

器的推挽尧 半桥和全桥结构的直直变换器袁 如图 5

所示为 Boost 升压的两级 PV 并网发电系统电路遥

两级式 PV 并网发电系统在其效率和设计灵活

性上都比单级式系统要高袁同时因为升压和逆变由

两部分完成袁其控制算法相对简单遥 受 DC/DC 级容

量即器件成本的限制袁一般只在直流电压较低的独

立中小型 PV 系统中应用遥

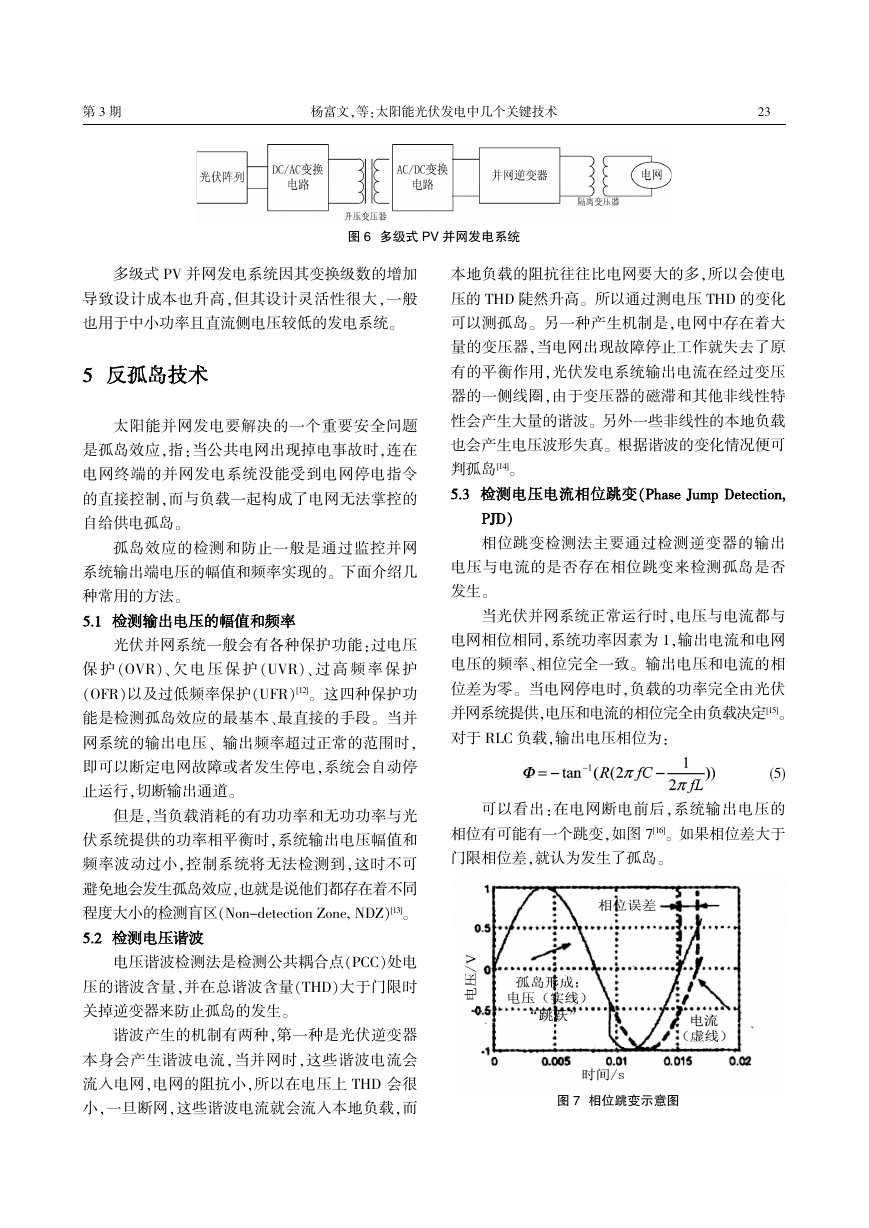

多级式 PV 并网发电系统是指含有三级或三级

以上的电能变换的 PV 系统袁 其结构一般是按 DC/

AC尧AC/DC尧DC/AC 的顺序设计袁 第一级 DC/AC 变

换将光伏阵列输出直流电逆变成交流电压袁经过变

压器升压后到第二级 AC/DC 整流成适合有源逆变

的稳定直流电压袁 最后通过 DC/AC 逆变变换后并

网遥 典型的主电路拓扑如图 6 所示遥

图5 两级式 PV 并网发电系统

�

第 3 期

杨富文袁等院太阳能光伏发电中几个关键技术

23

图 6 多级式 PV 并网发电系统

多级式 PV 并网发电系统因其变换级数的增加

导致设计成本也升高袁但其设计灵活性很大袁一般

也用于中小功率且直流侧电压较低的发电系统遥

太阳能并网发电要解决的一个重要安全问题

电网终端的并网发电系统没能受到电网停电指令

是孤岛效应袁指院当公共电网出现掉电事故时袁连在

的直接控制袁而与负载一起构成了电网无法掌控的

自给供电孤岛遥

系统输出端电压的幅值和频率实现的遥 下面介绍几

种常用的方法遥

孤岛效应的检测和防止一般是通过监控并网

光伏并网系统一般会有各种保护功能院过电压

保 护渊OVR冤尧 欠 电 压 保 护渊UVR冤尧 过 高 频 率 保 护

渊OFR冤以及过低频率保护渊UFR冤[12]遥 这四种保护功

能是检测孤岛效应的最基本尧最直接的手段遥 当并

网系统的输出电压尧 输出频率超过正常的范围时袁

即可以断定电网故障或者发生停电袁系统会自动停

止运行袁切断输出通道遥

但是袁当负载消耗的有功功率和无功功率与光

伏系统提供的功率相平衡时袁系统输出电压幅值和

频率波动过小袁控制系统将无法检测到袁这时不可

避免地会发生孤岛效应袁也就是说他们都存在着不同

程度大小的检测盲区渊Non-detection Zone, NDZ冤[13]遥

电压谐波检测法是检测公共耦合点渊PCC冤处电

压的谐波含量袁并在总谐波含量渊THD冤大于门限时

关掉逆变器来防止孤岛的发生遥

谐波产生的机制有两种袁第一种是光伏逆变器

本身会产生谐波电流袁当并网时袁这些谐波电流会

流入电网袁电网的阻抗小袁所以在电压上 THD 会很

小袁一旦断网袁这些谐波电流就会流入本地负载袁而

本地负载的阻抗往往比电网要大的多袁所以会使电

压的 THD 陡然升高遥 所以通过测电压 THD 的变化

可以测孤岛遥 另一种产生机制是袁电网中存在着大

量的变压器袁当电网出现故障停止工作就失去了原

有的平衡作用袁光伏发电系统输出电流在经过变压

器的一侧线圈袁由于变压器的磁滞和其他非线性特

性会产生大量的谐波遥 另外一些非线性的本地负载

也会产生电压波形失真遥 根据谐波的变化情况便可

判孤岛[14]遥

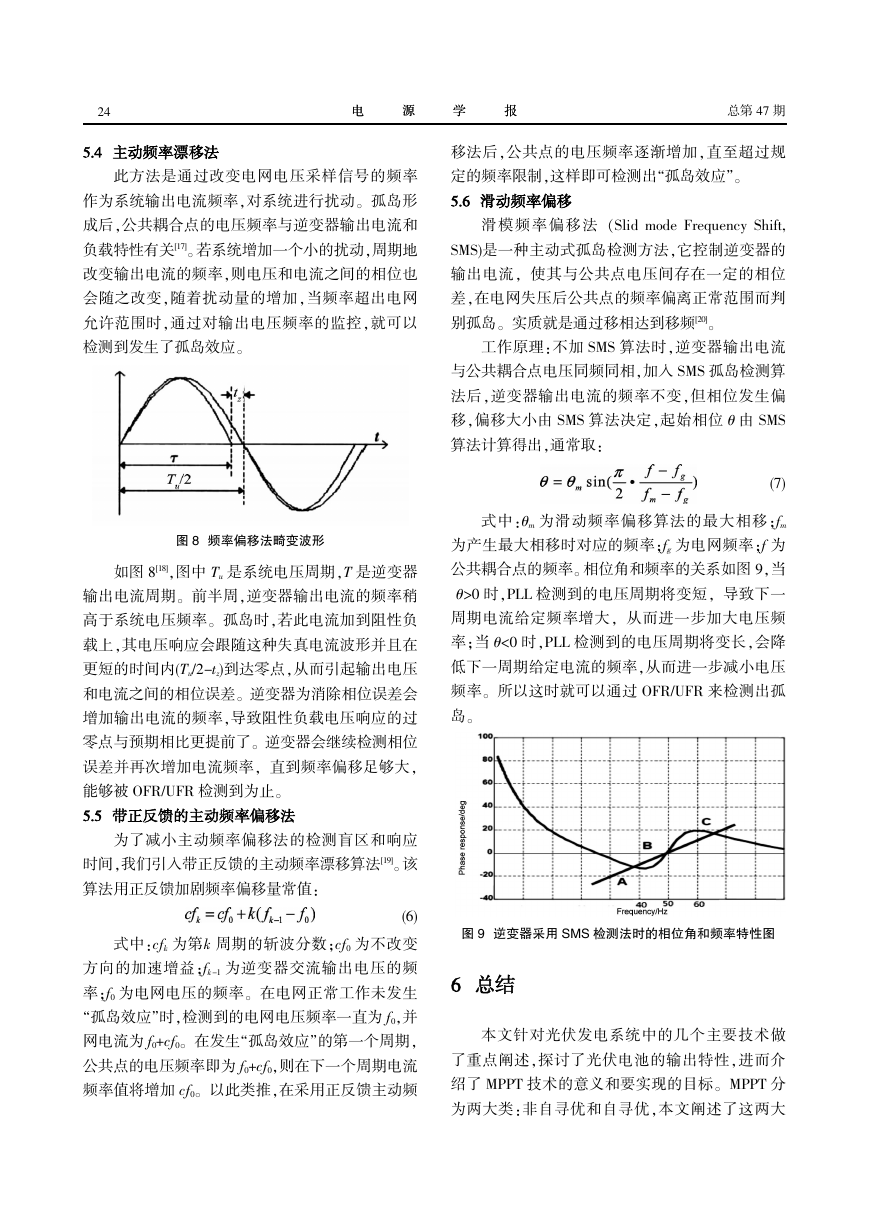

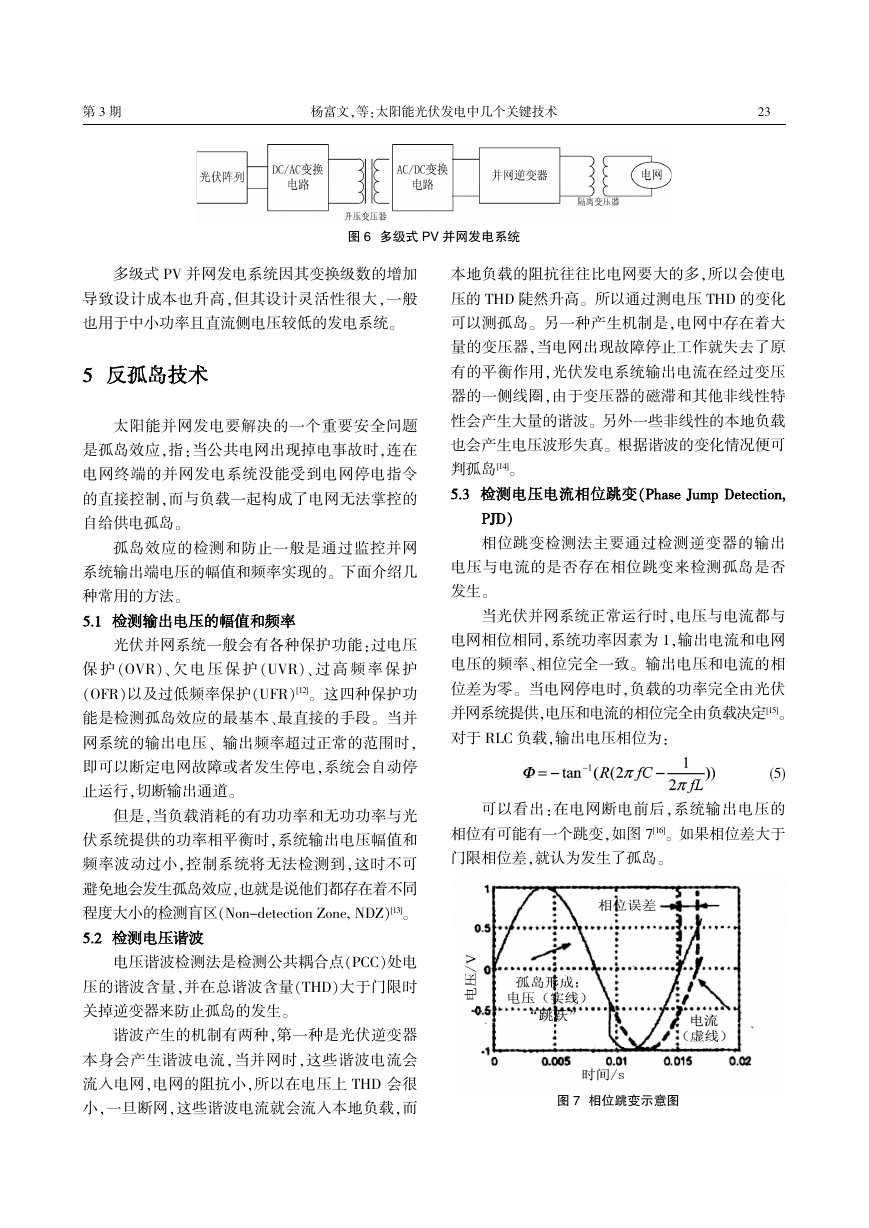

相位跳变检测法主要通过检测逆变器的输出

电压与电流的是否存在相位跳变来检测孤岛是否

发生遥

当光伏并网系统正常运行时袁电压与电流都与

电网相位相同袁系统功率因素为 1袁输出电流和电网

电压的频率尧相位完全一致遥 输出电压和电流的相

位差为零遥 当电网停电时袁负载的功率完全由光伏

并网系统提供袁电压和电流的相位完全由负载决定[15]遥

对于 RLC 负载袁输出电压相位为院

(5)

可以看出院在电网断电前后袁系统输出电压的

相位有可能有一个跳变袁如图 7[16]遥 如果相位差大于

门限相位差袁就认为发生了孤岛遥

图 7 相位跳变示意图

�

24

电

电

源

源

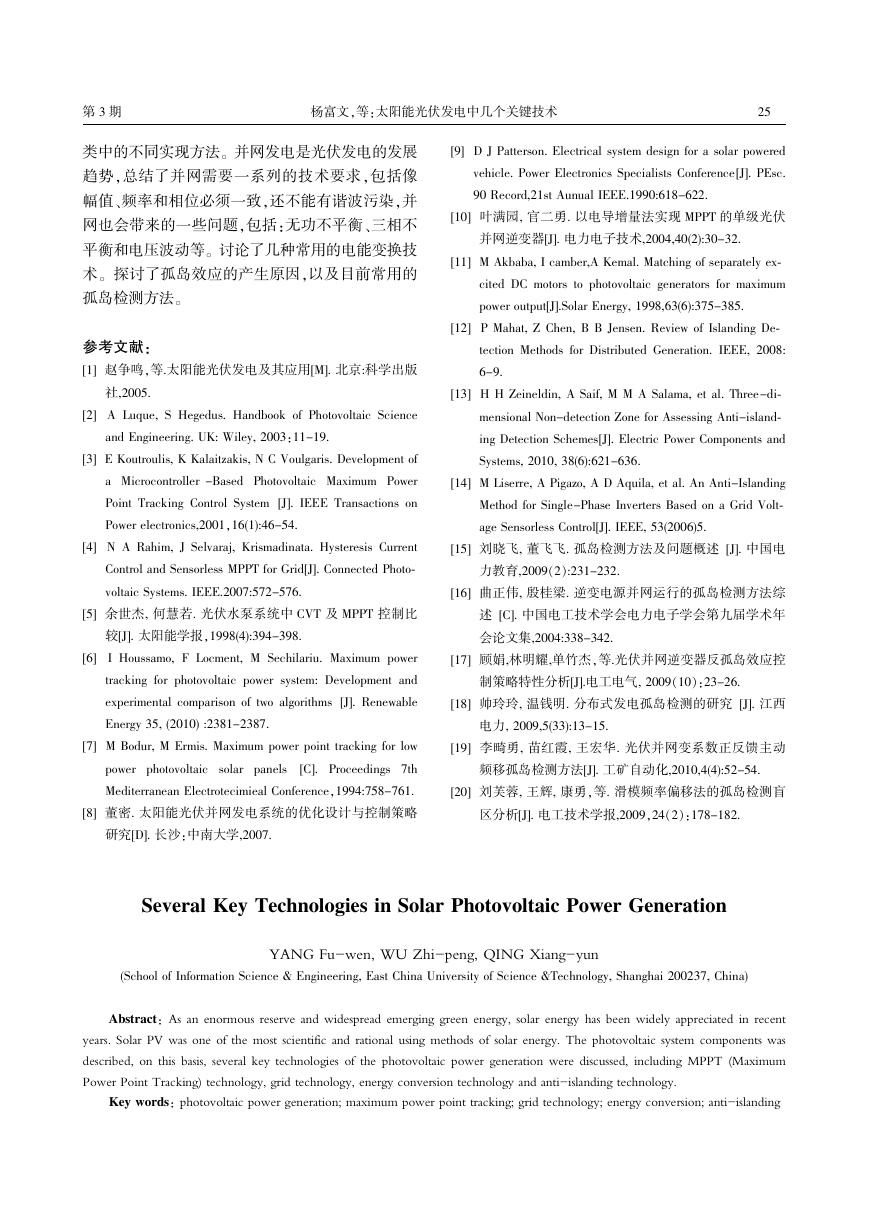

此方法是通过改变电网电压采样信号的频率

作为系统输出电流频率袁对系统进行扰动遥 孤岛形

成后袁公共耦合点的电压频率与逆变器输出电流和

负载特性有关[17]遥 若系统增加一个小的扰动袁周期地

改变输出电流的频率袁则电压和电流之间的相位也

会随之改变袁随着扰动量的增加袁当频率超出电网

允许范围时袁通过对输出电压频率的监控袁就可以

检测到发生了孤岛效应遥

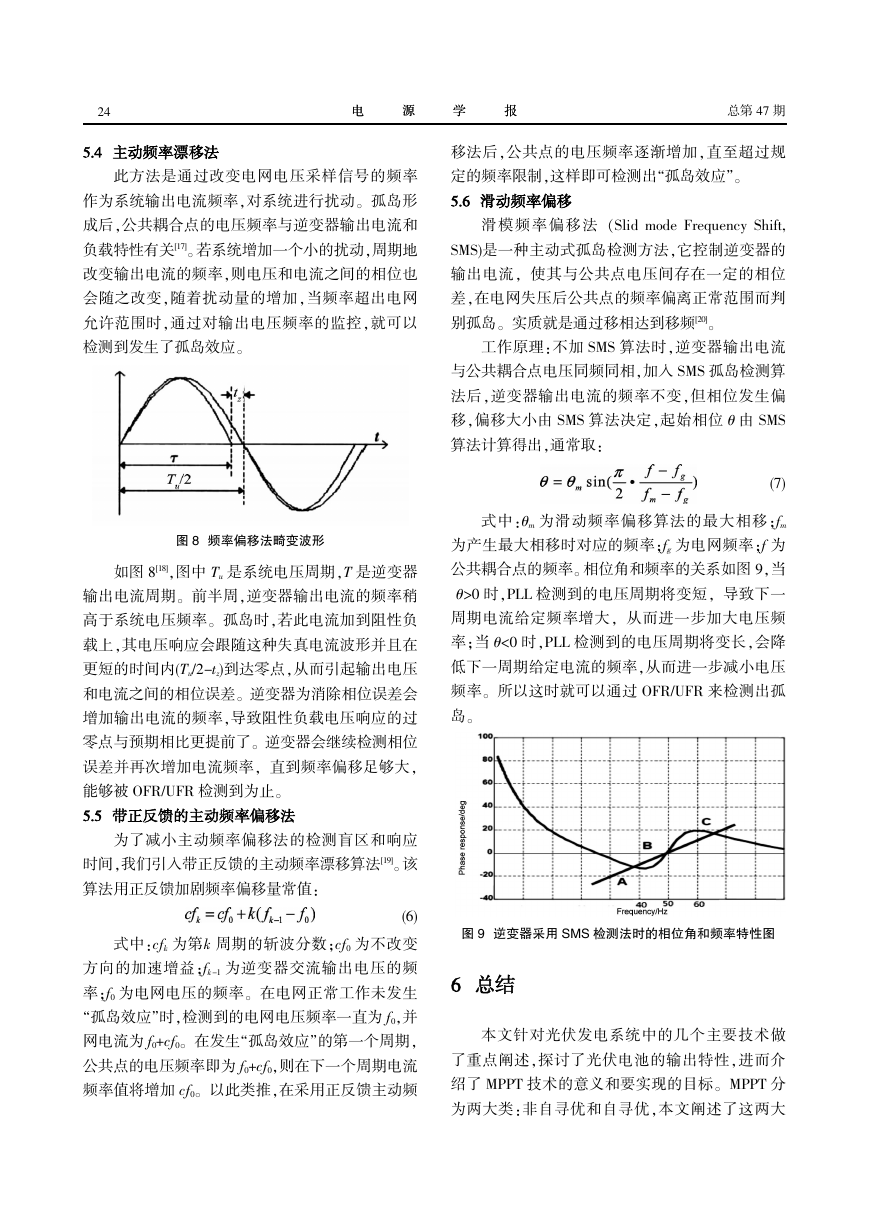

图 8 频率偏移法畸变波形

如图 8[18]袁图中 Tu 是系统电压周期袁T 是逆变器

输出电流周期遥 前半周袁逆变器输出电流的频率稍

高于系统电压频率遥 孤岛时袁若此电流加到阻性负

载上袁其电压响应会跟随这种失真电流波形并且在

更短的时间内(Tu/2-tz)到达零点袁从而引起输出电压

和电流之间的相位误差遥 逆变器为消除相位误差会

增加输出电流的频率袁导致阻性负载电压响应的过

零点与预期相比更提前了遥 逆变器会继续检测相位

误差并再次增加电流频率袁 直到频率偏移足够大袁

能够被 OFR/UFR 检测到为止遥

为了减小主动频率偏移法的检测盲区和响应

时间袁我们引入带正反馈的主动频率漂移算法[19]遥 该

算法用正反馈加剧频率偏移量常值院

(6)

式中院cfk 为第k 周期的斩波分数曰cf0 为不改变

方向的加速增益曰fk-1 为逆变器交流输出电压的频

率曰f0 为电网电压的频率遥 在电网正常工作未发生

野孤岛效应冶时袁检测到的电网电压频率一直为 f0袁并

网电流为 f0+cf0遥 在发生野孤岛效应冶的第一个周期袁

公共点的电压频率即为 f0+cf0袁则在下一个周期电流

频率值将增加 cf0遥 以此类推袁在采用正反馈主动频

报

报

学

学

总第 47 期

移法后袁公共点的电压频率逐渐增加袁直至超过规

定的频率限制袁这样即可检测出野孤岛效应冶遥

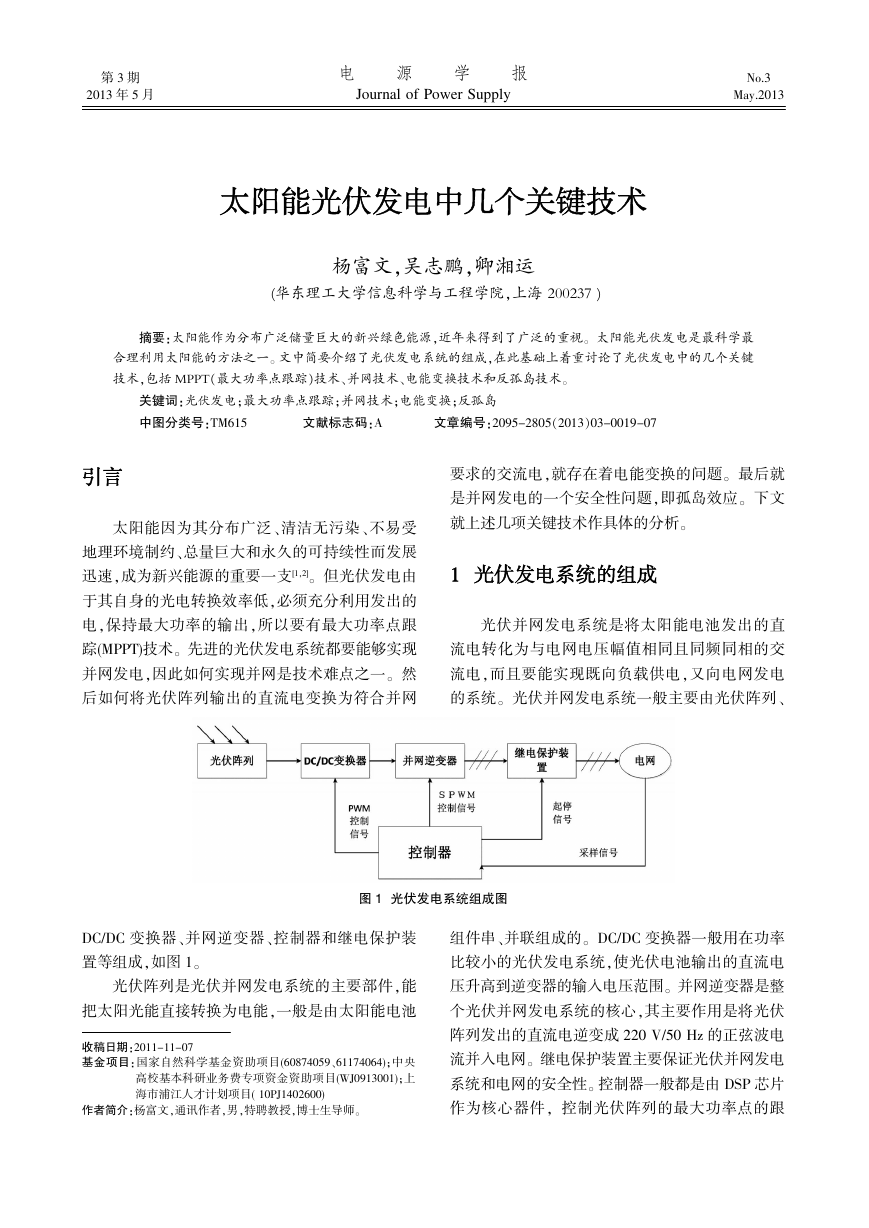

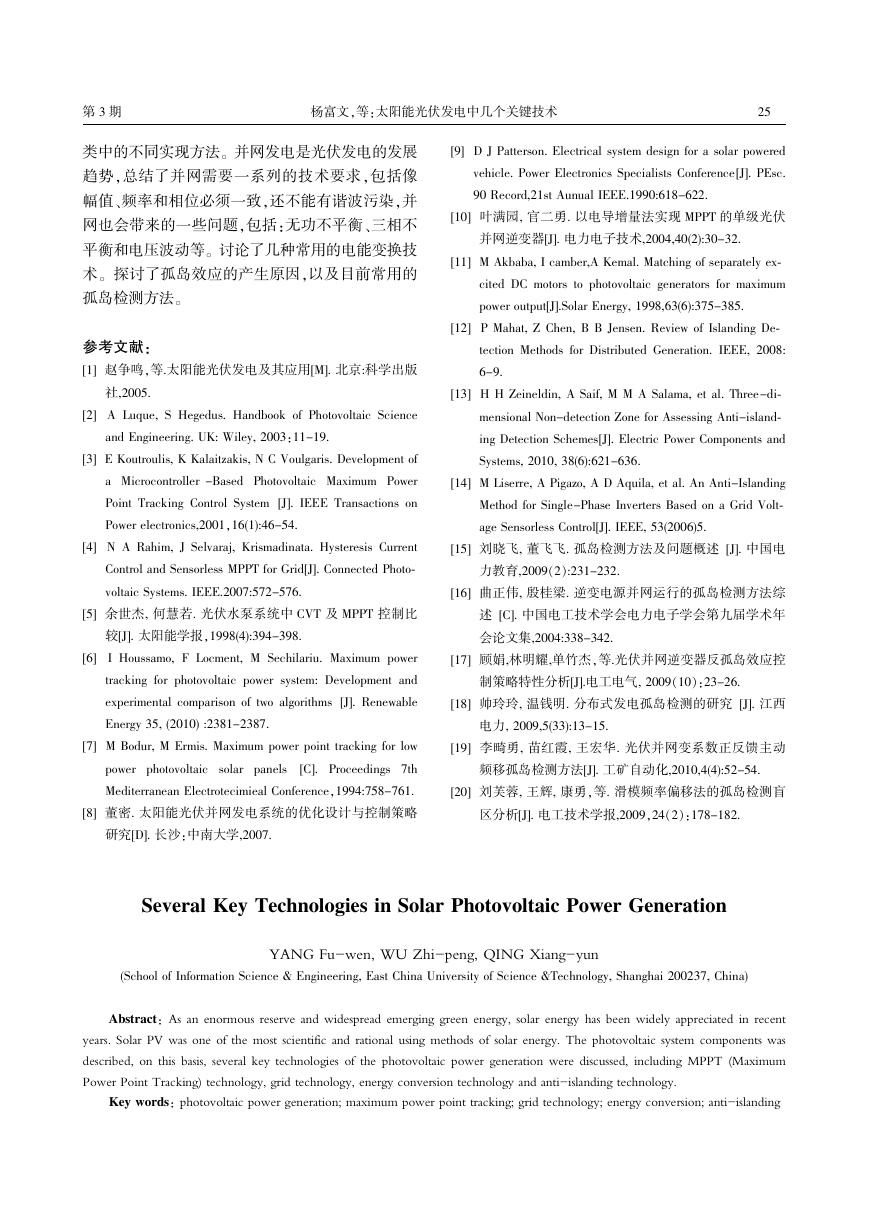

滑模频率偏移法 渊Slid mode Frequency Shift,

SMS)是一种主动式孤岛检测方法袁它控制逆变器的

输出电流袁 使其与公共点电压间存在一定的相位

差袁在电网失压后公共点的频率偏离正常范围而判

别孤岛遥 实质就是通过移相达到移频[20]遥

工作原理院不加 SMS 算法时袁逆变器输出电流

与公共耦合点电压同频同相袁加入 SMS 孤岛检测算

法后袁逆变器输出电流的频率不变袁但相位发生偏

移袁偏移大小由 SMS 算法决定袁起始相位 兹 由 SMS

算法计算得出袁通常取院

(7)

式中院兹m 为滑动频率偏移算法的最大相移曰fm

为产生最大相移时对应的频率曰fg 为电网频率曰f 为

公共耦合点的频率遥 相位角和频率的关系如图 9袁当

兹>0 时袁PLL 检测到的电压周期将变短袁 导致下一

周期电流给定频率增大袁 从而进一步加大电压频

率曰当 兹<0 时袁PLL 检测到的电压周期将变长袁会降

低下一周期给定电流的频率袁从而进一步减小电压

频率遥 所以这时就可以通过 OFR/UFR 来检测出孤

岛遥

图 9 逆变器采用 SMS 检测法时的相位角和频率特性图

本文针对光伏发电系统中的几个主要技术做

了重点阐述袁探讨了光伏电池的输出特性袁进而介

绍了 MPPT 技术的意义和要实现的目标遥 MPPT 分

为两大类院非自寻优和自寻优袁本文阐述了这两大

�

杨富文袁等院太阳能光伏发电中几个关键技术

第 3 期

类中的不同实现方法遥 并网发电是光伏发电的发展

趋势袁总结了并网需要一系列的技术要求袁包括像

幅值尧频率和相位必须一致袁还不能有谐波污染袁并

网也会带来的一些问题袁包括院无功不平衡尧三相不

平衡和电压波动等遥 讨论了几种常用的电能变换技

术遥 探讨了孤岛效应的产生原因袁以及目前常用的

孤岛检测方法遥

参考文献院

[1] 赵争鸣袁等.太阳能光伏发电及其应用[M]. 北京:科学出版

社,2005.

[2] A Luque, S Hegedus. Handbook of Photovoltaic Science

and Engineering. UK: Wiley, 2003院11-19.

[3] E Koutroulis, K Kalaitzakis, N C Voulgaris. Development of

a Microcontroller -Based Photovoltaic Maximum Power

Point Tracking Control System [J]. IEEE Transactions on

Power electronics,2001袁16(1):46-54.

[4] N A Rahim, J Selvaraj, Krismadinata. Hysteresis Current

Control and Sensorless MPPT for Grid[J]. Connected Photo鄄

voltaic Systems. IEEE.2007:572-576.

[5] 余世杰, 何慧若. 光伏水泵系统中 CVT 及 MPPT 控制比

较[J]. 太阳能学报袁1998(4):394-398.

[6]

I Houssamo, F Locment, M Sechilariu. Maximum power

tracking for photovoltaic power system: Development and

experimental comparison of two algorithms [J]. Renewable

Energy 35, (2010) :2381-2387.

[7] M Bodur, M Ermis. Maximum power point tracking for low

power photovoltaic solar panels

[C]. Proceedings 7th

Mediterranean Electrotecimieal Conference袁1994:758-761.

[8] 董密. 太阳能光伏并网发电系统的优化设计与控制策略

研究[D]. 长沙院中南大学,2007.

25

[9] D J Patterson. Electrical system design for a solar powered

vehicle. Power Electronics Specialists Conference[J]. PEsc.

90 Record,21st Aunual IEEE.1990:618-622.

[10] 叶满园, 官二勇. 以电导增量法实现 MPPT 的单级光伏

并网逆变器[J]. 电力电子技术,2004,40(2):30-32.

[11] M Akbaba, I camber,A Kemal. Matching of separately ex鄄

cited DC motors to photovoltaic generators for maximum

power output[J].Solar Energy, 1998,63(6):375-385.

[12] P Mahat, Z Chen, B B Jensen. Review of Islanding De鄄

tection Methods for Distributed Generation. IEEE, 2008:

6-9.

[13] H H Zeineldin, A Saif, M M A Salama, et al. Three-di鄄

mensional Non-detection Zone for Assessing Anti-island鄄

ing Detection Schemes[J]. Electric Power Components and

Systems, 2010, 38(6):621-636.

[14] M Liserre, A Pigazo, A D Aquila, et al. An Anti-Islanding

Method for Single-Phase Inverters Based on a Grid Volt鄄

age Sensorless Control[J]. IEEE, 53(2006)5.

[15] 刘晓飞, 董飞飞. 孤岛检测方法及问题概述 [J]. 中国电

力教育,2009渊2冤:231-232.

[16] 曲正伟, 殷桂梁. 逆变电源并网运行的孤岛检测方法综

述 [C]. 中国电工技术学会电力电子学会第九届学术年

会论文集,2004:338-342.

[17] 顾娟,林明耀,单竹杰袁等.光伏并网逆变器反孤岛效应控

制策略特性分析[J].电工电气, 2009渊10冤院23-26.

[18] 帅玲玲, 温钱明. 分布式发电孤岛检测的研究 [J]. 江西

电力, 2009,5(33):13-15.

[19] 李畸勇, 苗红霞, 王宏华. 光伏并网变系数正反馈主动

频移孤岛检测方法[J]. 工矿自动化,2010,4(4):52-54.

[20] 刘芙蓉, 王辉, 康勇袁等. 滑模频率偏移法的孤岛检测盲

区分析[J]. 电工技术学报,2009袁24渊2冤院178-182.

Several Key Technologies in Solar Photovoltaic Power Generation

YANG Fu-wen, WU Zhi-peng, QING Xiang-yun

(School of Information Science & Engineering, East China University of Science &Technology, Shanghai 200237, China)

Abstract院 As an enormous reserve and widespread emerging green energy, solar energy has been widely appreciated in recent

years. Solar PV was one of the most scientific and rational using methods of solar energy. The photovoltaic system components was

described, on this basis, several key technologies of the photovoltaic power generation were discussed, including MPPT (Maximum

Power Point Tracking) technology, grid technology, energy conversion technology and anti-islanding technology.

Key words院 photovoltaic power generation; maximum power point tracking; grid technology; energy conversion; anti-islanding

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc