第六届全国大学生工程训练综合能力竞赛命题

(调整方案)

工训赛题 6-01【2019】

本命题用于第六届全国大学生工程训练综合能力竞赛,包含两类 4 项,即无

碳小车类和智能装备类。其中无碳小车类 3 项,即为“S”型赛道常规赛、“双 8

字”型赛道常规赛和“S 环形”赛道挑战赛;智能装备类为智能物流机器人竞赛,

属导向性赛项。

第六届国赛于 2019 年 6 月 1-2 日举办。各省级和校级竞赛应参照此次公布

的竞赛项目安排比赛,允许在具体环节和内容上做出调整,赛后分项上报比赛成

绩与排名。

命题具体说明如下。

一、 无碳小车类竞赛项目

1.1 竞赛命题

本届竞赛命题为“以重力势能驱动的具有方向控制功能的自行无碳小车”。

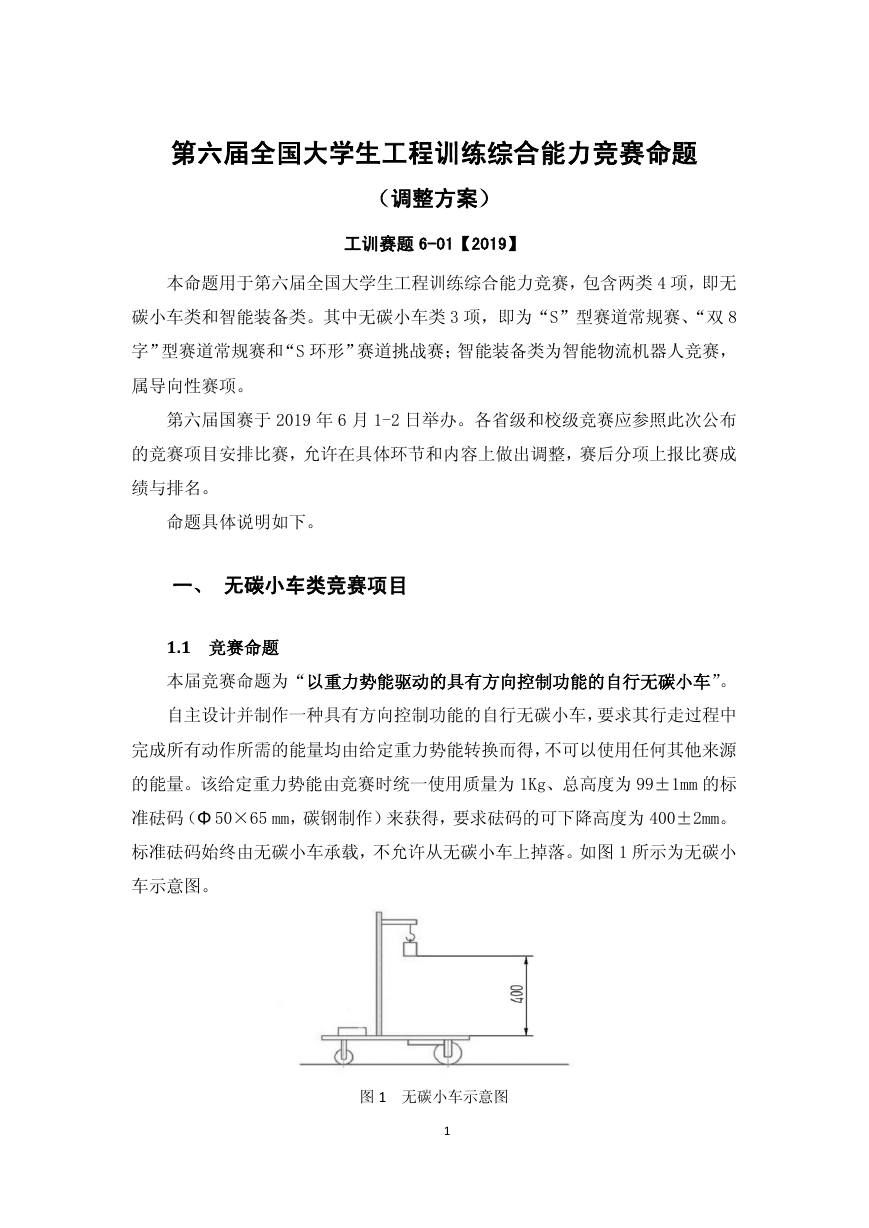

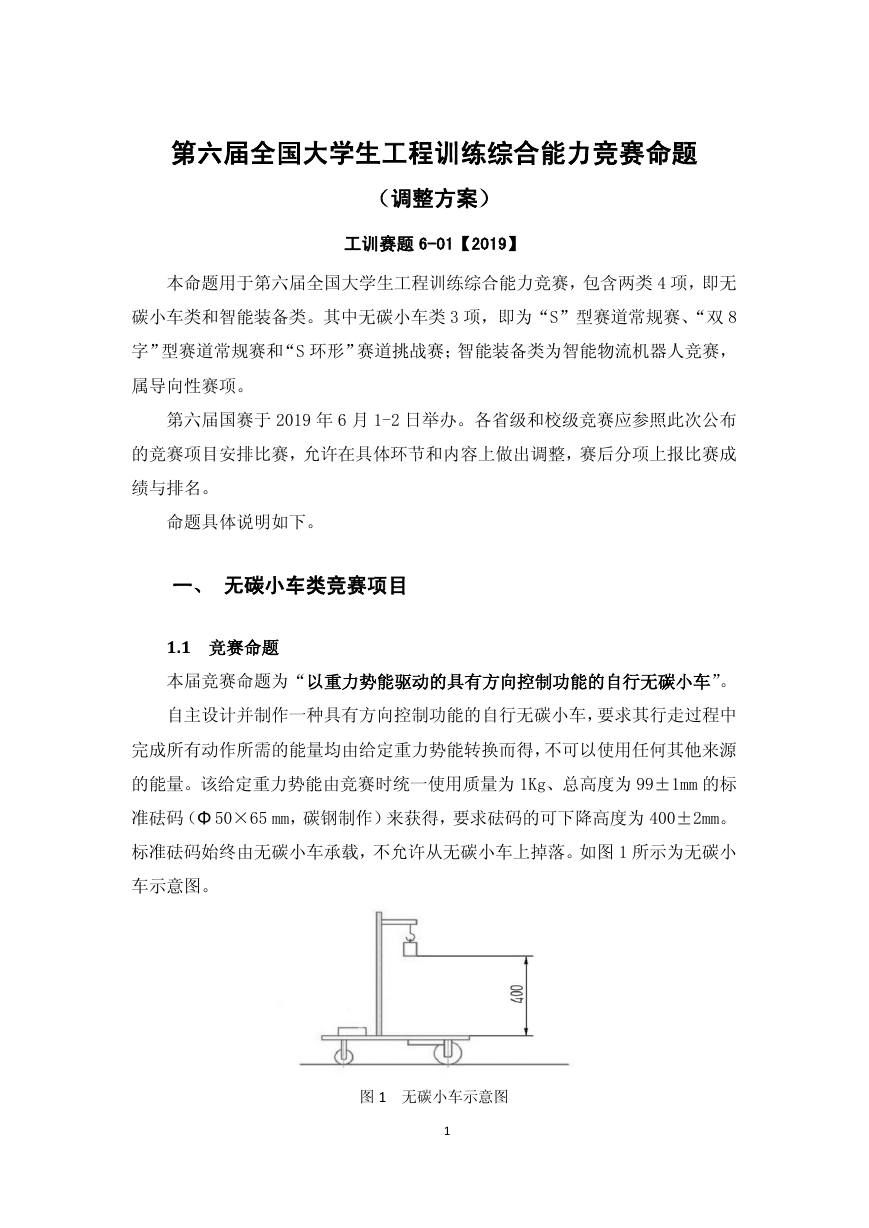

自主设计并制作一种具有方向控制功能的自行无碳小车,要求其行走过程中

完成所有动作所需的能量均由给定重力势能转换而得,不可以使用任何其他来源

的能量。该给定重力势能由竞赛时统一使用质量为 1Kg、总高度为 99±1mm 的标

准砝码(Φ 50×65 mm,碳钢制作)来获得,要求砝码的可下降高度为 400±2mm。

标准砝码始终由无碳小车承载,不允许从无碳小车上掉落。如图 1 所示为无碳小

车示意图。

图 1 无碳小车示意图

1

�

要求无碳小车具有转向控制机构,且此转向控制机构应具有可调节装置,以

适应障碍物间距变化时的竞赛。

要求无碳小车为三轮结构。其中一轮为转向轮,另外两轮为行进轮,允许两

行进轮中的一个轮为从动轮。具体设计、选材及加工制作均由参赛学生自主完成。

1.2 无碳小车竞赛赛程组织与评分

竞赛由无碳小车第一轮现场竞赛、三维设计及 3D 打印制作、机械拆装、无

碳小车第二轮现场竞赛和工程设计报告评定等五个环节组成,具体竞赛评分内容

如表 1 所示。

表 1 竞赛各环节分数比例

序号

环节

评分项目

分数

1

2

3

4

5

总分

第一环节

第一轮现场竞赛

20

第二环节 三维设计及 3D 打印制作

15

第三环节

机械拆装

第四环节

第二轮现场竞赛

第五环节

工程设计报告评定

15

30

20

100

1.3 无碳小车常规竞赛项目

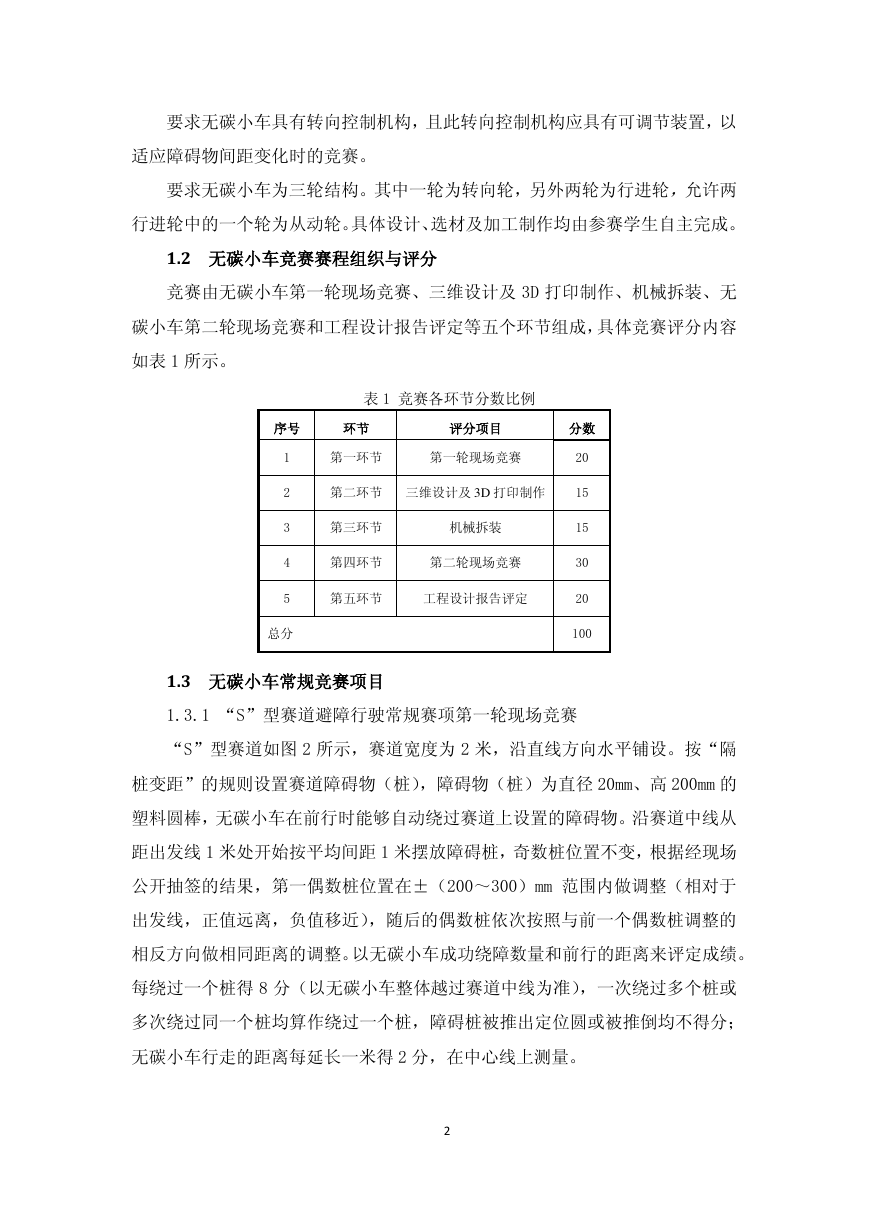

1.3.1 “S”型赛道避障行驶常规赛项第一轮现场竞赛

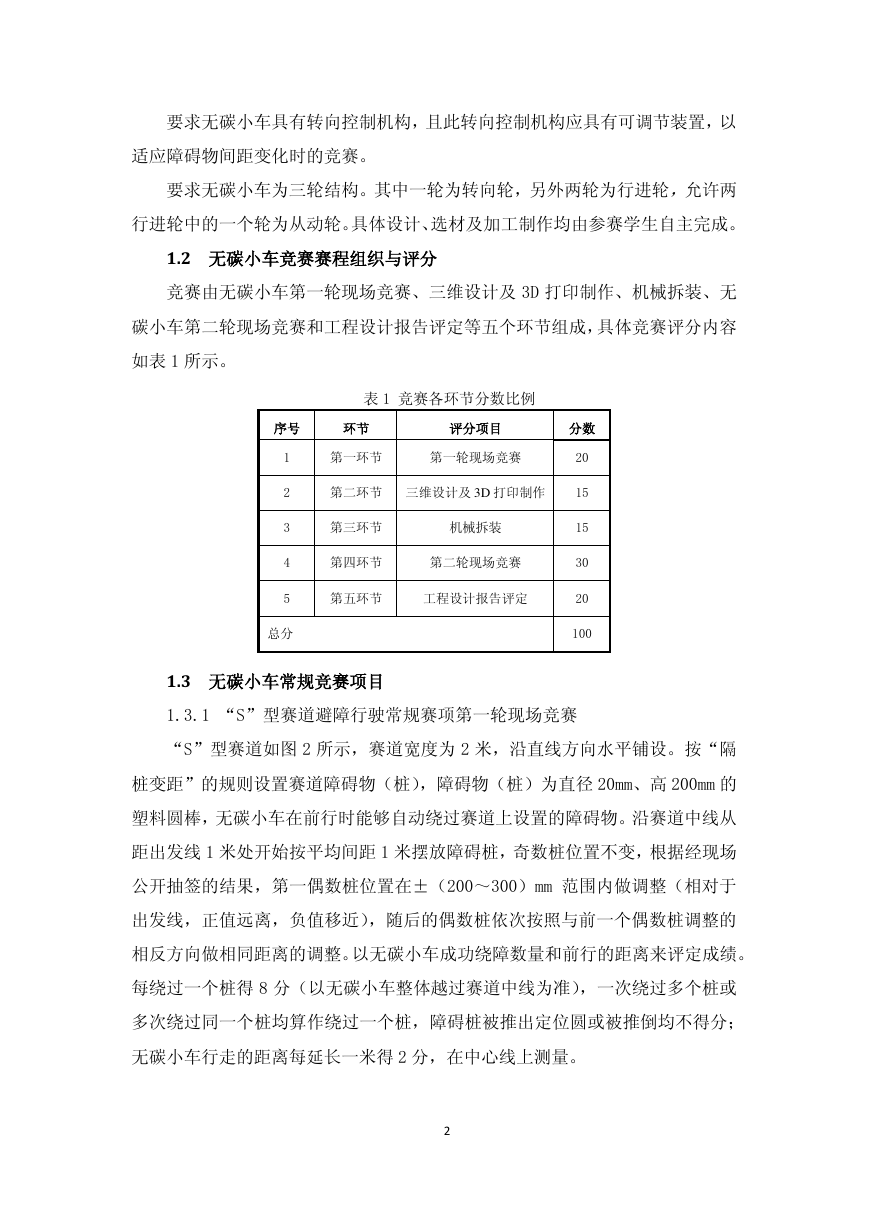

“S”型赛道如图 2 所示,赛道宽度为 2 米,沿直线方向水平铺设。按“隔

桩变距”的规则设置赛道障碍物(桩),障碍物(桩)为直径 20mm、高 200mm 的

塑料圆棒,无碳小车在前行时能够自动绕过赛道上设置的障碍物。沿赛道中线从

距出发线 1 米处开始按平均间距 1 米摆放障碍桩,奇数桩位置不变,根据经现场

公开抽签的结果,第一偶数桩位置在±(200~300)mm 范围内做调整(相对于

出发线,正值远离,负值移近),随后的偶数桩依次按照与前一个偶数桩调整的

相反方向做相同距离的调整。以无碳小车成功绕障数量和前行的距离来评定成绩。

每绕过一个桩得 8 分(以无碳小车整体越过赛道中线为准),一次绕过多个桩或

多次绕过同一个桩均算作绕过一个桩,障碍桩被推出定位圆或被推倒均不得分;

无碳小车行走的距离每延长一米得 2 分,在中心线上测量。

2

�

图 2 无碳小车在重力势能作用下自动行走(S 赛道)示意图

各队使用竞赛组委会统一提供的标准砝码给参赛无碳小车加载,并在指定的

赛道上进行比赛。无碳小车在出发线前的位置自行决定,不得过出发线。每队无

碳小车运行 2 次,取 2 次成绩中的最好成绩。

无碳小车绕障有效的判定为:无碳小车从赛道一侧越过一个障碍后,整体越

过赛道中线且障碍物未被撞倒或推出障碍物定位圆;无碳小车连续运行,直至停

止。无碳小车有效的运行距离为:停止时无碳小车最远端与出发线之间的垂直距

离。

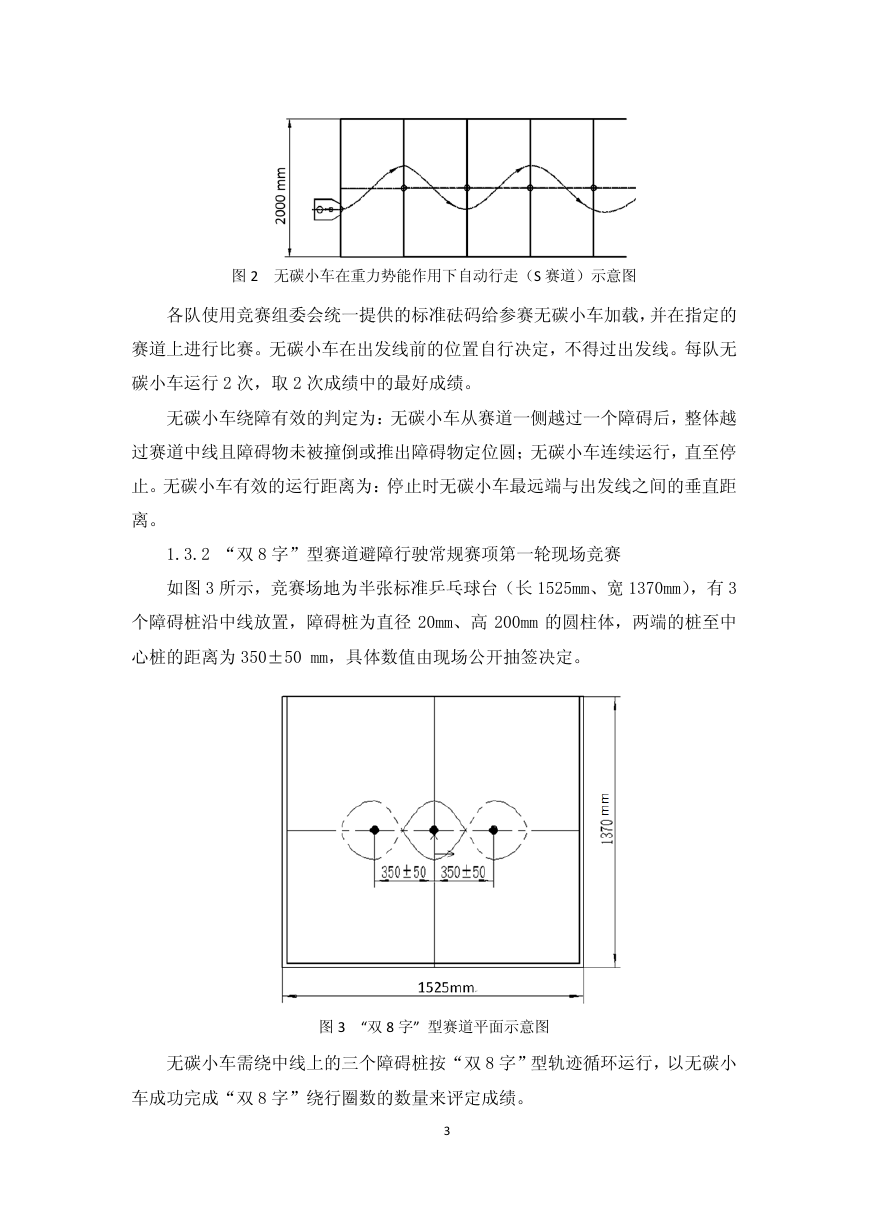

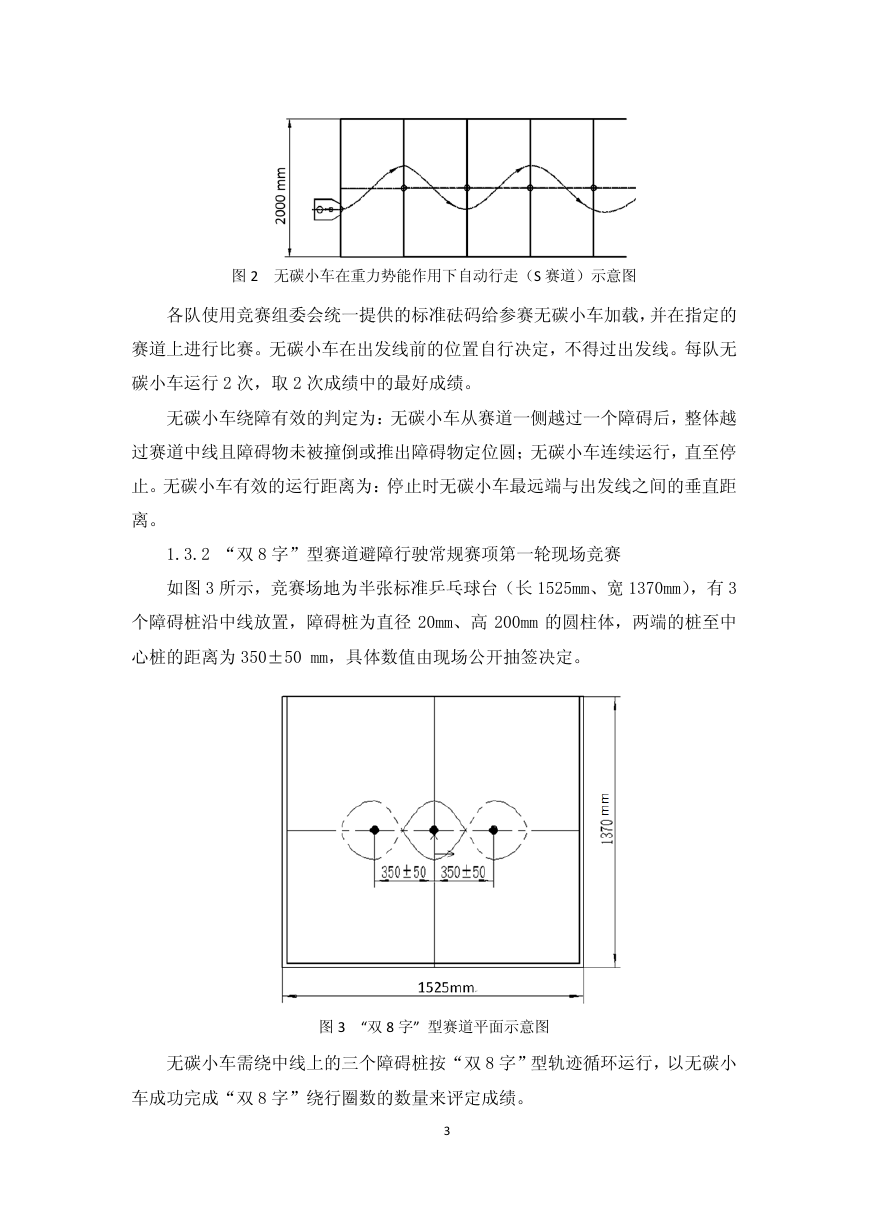

1.3.2 “双 8 字”型赛道避障行驶常规赛项第一轮现场竞赛

如图 3 所示,竞赛场地为半张标准乒乓球台(长 1525mm、宽 1370mm),有 3

个障碍桩沿中线放置,障碍桩为直径 20mm、高 200mm 的圆柱体,两端的桩至中

心桩的距离为 350±50 mm,具体数值由现场公开抽签决定。

图 3 “双 8 字” 型赛道平面示意图

无碳小车需绕中线上的三个障碍桩按“双 8 字”型轨迹循环运行,以无碳小

车成功完成“双 8 字”绕行圈数的数量来评定成绩。

3

�

参赛时,要求无碳小车以“双 8 字”轨迹交替绕过中线上 3 个障碍桩,保证

每个障碍桩在“双 8 字”型的一个封闭圈内。每完成 1 个“双 8 字”且成功绕过

3 个障碍,得 12 分。各队使用组委会统一提供的标准砝码参赛。每队无碳小车

运行 2 次,取 2 次成绩中最好成绩。

一个成功的“双 8 字”绕障轨迹为:3 个封闭圈轨迹和轨迹的 4 次变向交替

出现,变向指的是:轨迹的曲率中心从轨迹的一侧变化到另一侧。

比赛中,无碳小车需连续运行,直至停止。无碳小车没有绕过障碍、碰倒障

碍、将障碍物推出定位圆区域、砝码脱离无碳小车、无碳小车停止或无碳小车掉

下球台均视为本次比赛结束。

1.3.3 三维设计及 3D 打印制作

由 1 名参赛队员参与竞赛;经抽签,按照大赛统一规定要求,在计算机上设

计 3D 打印图样,绘制出图样的零件图,零件图上需标示出配合尺寸公差,并用

3D 打印制作出来。本项内容应在规定时间内完成,违规或延时完成者减分,不

能完成者或延时超限者不得分,不能进入后面环节的竞赛。

1.3.4 无碳小车机械拆装

再次抽签,确定新的“S”和“双 8 字”赛道的障碍物桩距。

每队派出 2 名参赛队员对本队参赛无碳小车进行零件拆卸,裁判人员根据爆

炸图进行对照检查。拆卸完成后,按照新产生的抽签数据,装配并调节无碳小车。

拆装工具自带,除标准件及轴承外,不允许自带任何备用零件入场,对违反规定

的行为按减分法处理。现场将提供钳工台。如需使用机床加工,可提出申请,经

裁判批准,可到车间进行普车、普铣、钻孔等常规加工作业,所需刀具和量具自

备。本项内容在规定时间内完成得满分,违规或延时完成者减分,不能完成者不

得分。

1.3.5 无碳小车避障行驶常规赛第二轮现场竞赛

用装配调试完成的无碳小车,再次进行避障行驶竞赛,规则分别同 1.3.1

和 1.3.2。

1.4 无碳小车挑战赛项目

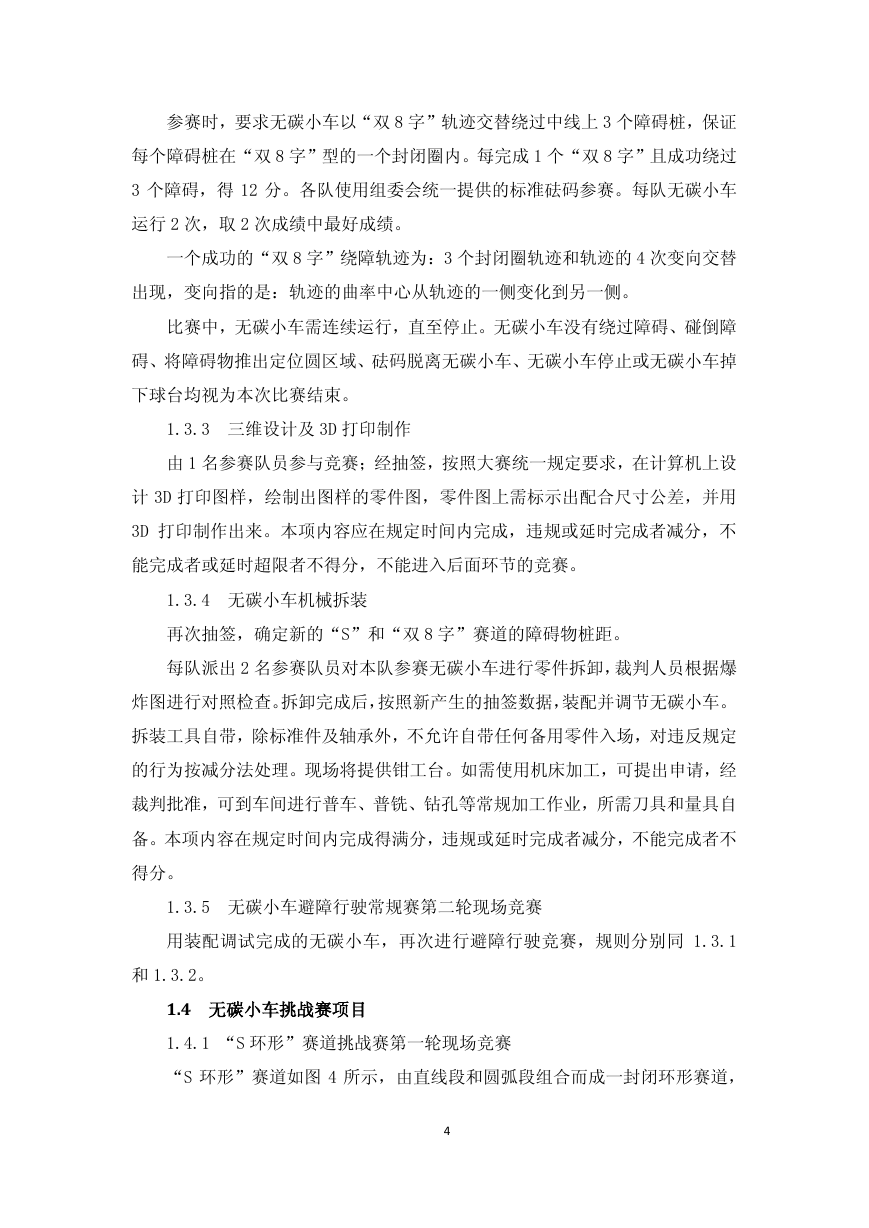

1.4.1 “S 环形”赛道挑战赛第一轮现场竞赛

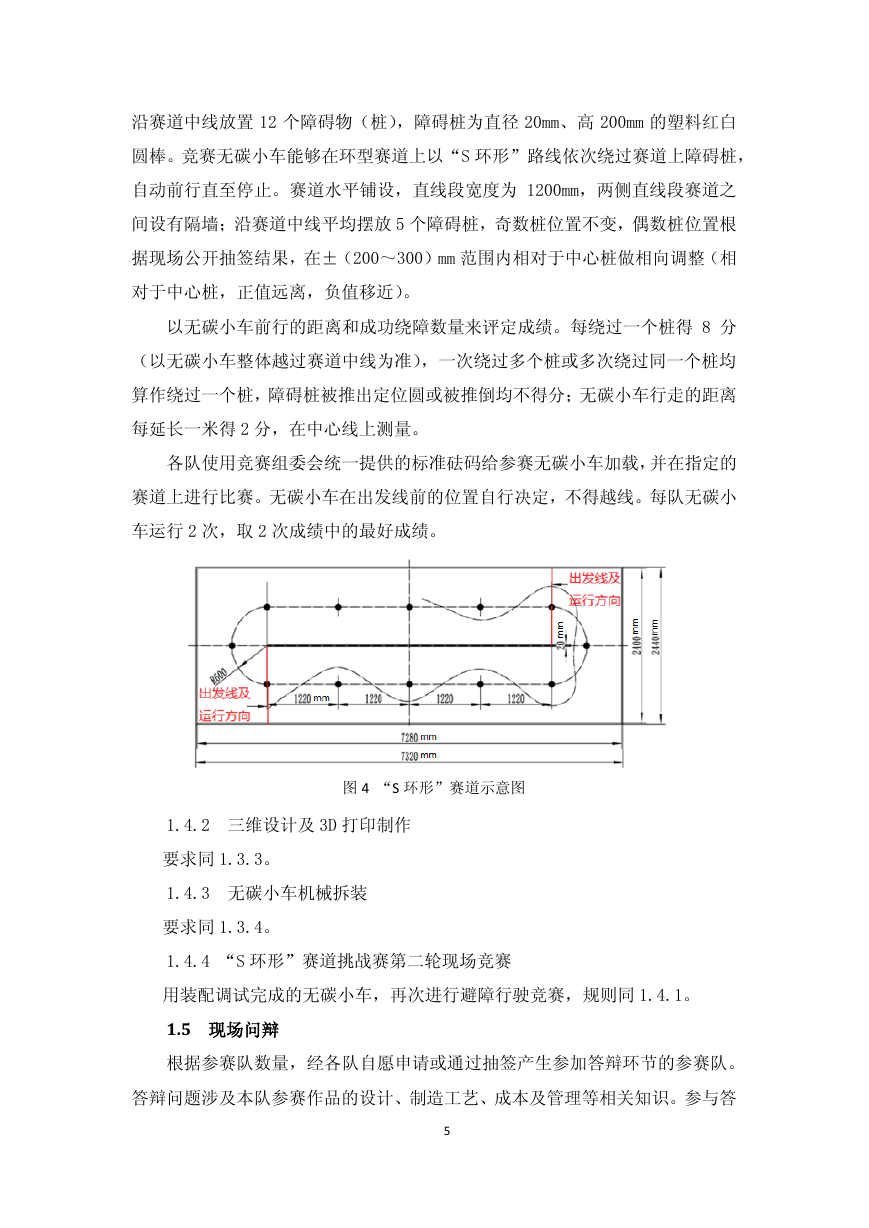

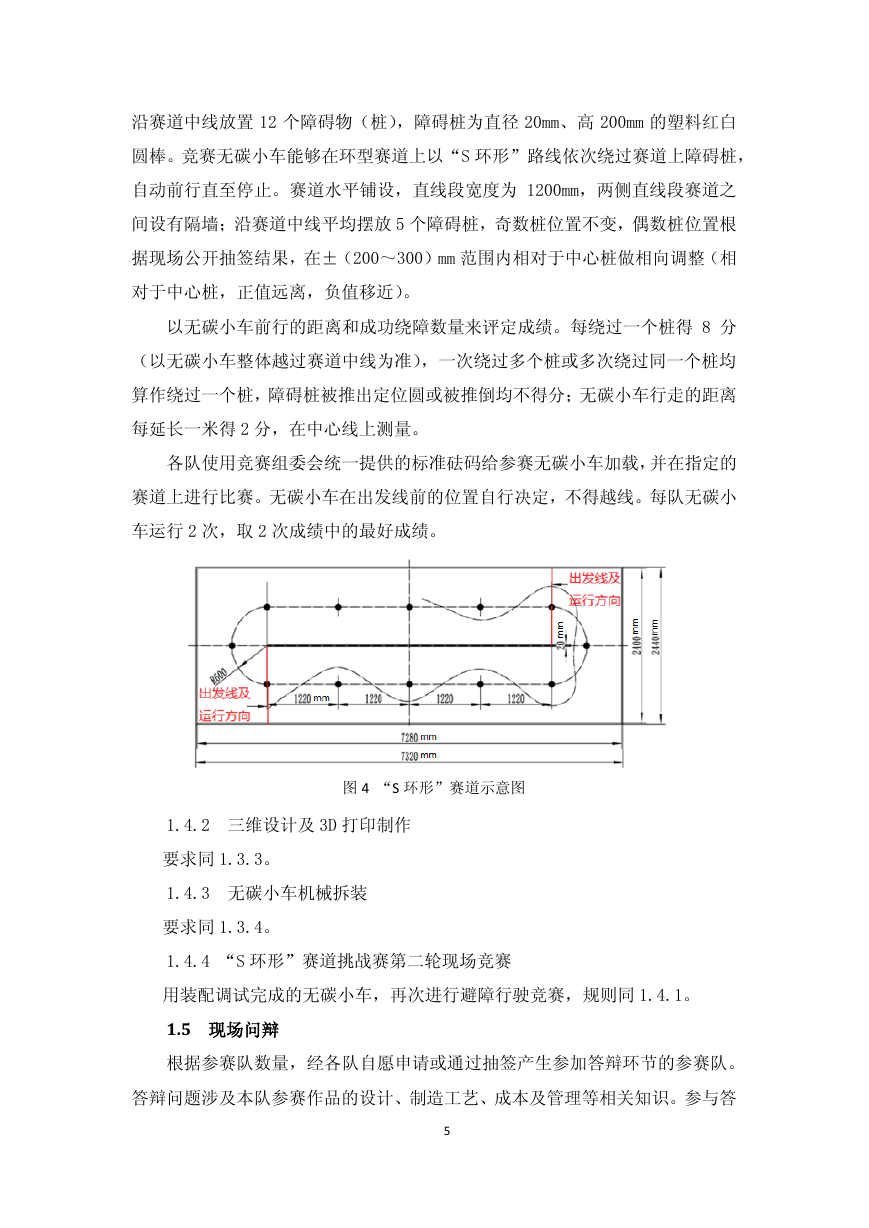

“S 环形”赛道如图 4 所示,由直线段和圆弧段组合而成一封闭环形赛道,

4

�

沿赛道中线放置 12 个障碍物(桩),障碍桩为直径 20mm、高 200mm 的塑料红白

圆棒。竞赛无碳小车能够在环型赛道上以“S 环形”路线依次绕过赛道上障碍桩,

自动前行直至停止。赛道水平铺设,直线段宽度为 1200mm,两侧直线段赛道之

间设有隔墙;沿赛道中线平均摆放 5 个障碍桩,奇数桩位置不变,偶数桩位置根

据现场公开抽签结果,在±(200~300)mm 范围内相对于中心桩做相向调整(相

对于中心桩,正值远离,负值移近)。

以无碳小车前行的距离和成功绕障数量来评定成绩。每绕过一个桩得 8 分

(以无碳小车整体越过赛道中线为准),一次绕过多个桩或多次绕过同一个桩均

算作绕过一个桩,障碍桩被推出定位圆或被推倒均不得分;无碳小车行走的距离

每延长一米得 2 分,在中心线上测量。

各队使用竞赛组委会统一提供的标准砝码给参赛无碳小车加载,并在指定的

赛道上进行比赛。无碳小车在出发线前的位置自行决定,不得越线。每队无碳小

车运行 2 次,取 2 次成绩中的最好成绩。

图 4 “S 环形”赛道示意图

1.4.2 三维设计及 3D 打印制作

要求同 1.3.3。

1.4.3 无碳小车机械拆装

要求同 1.3.4。

1.4.4 “S 环形”赛道挑战赛第二轮现场竞赛

用装配调试完成的无碳小车,再次进行避障行驶竞赛,规则同 1.4.1。

1.5 现场问辩

根据参赛队数量,经各队自愿申请或通过抽签产生参加答辩环节的参赛队。

答辩问题涉及本队参赛作品的设计、制造工艺、成本及管理等相关知识。参与答

5

�

辩的参赛队按答辩得分由高到低排序,得分高于答辩平均分的队将得到总分加分,

得分低于答辩平均分的队将得到总分减分。

1.6 工程设计报告评审

各参赛队须自主完成并在参赛报到时提交参赛项目的工程文件,分别为:

1)结构设计报告 6 分;

2)加工工艺设计报告 6 分;

3)工程管理及创业分析报告 8 分。

每种文件纸质版一式 2 份,电子版 1 份,格式及装订均须符合技术规范和竞

赛要求。具体规定及要求由竞赛秘书处另行发布。

各参赛队在报到时还须提交与设计制作有关的 3 分钟视频 1 份和 PPT 文件 1

份,具体规定及要求由竞赛秘书处另行发布。

竞赛评审组对每支参赛队提交的设计方案文件按减分法进行评阅。各队该项

得分计入其竞赛总成绩。

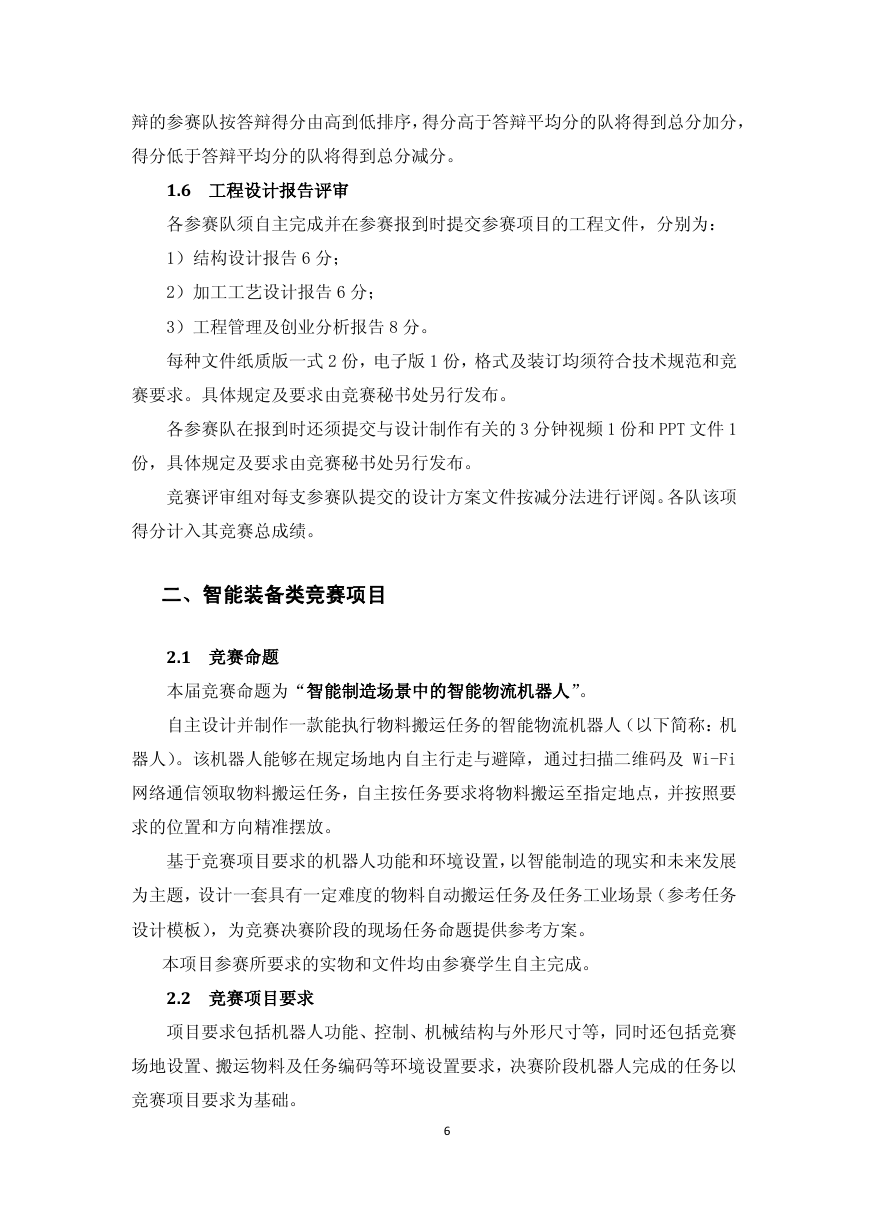

二、智能装备类竞赛项目

2.1 竞赛命题

本届竞赛命题为“智能制造场景中的智能物流机器人”。

自主设计并制作一款能执行物料搬运任务的智能物流机器人(以下简称:机

器人)。该机器人能够在规定场地内自主行走与避障,通过扫描二维码及 Wi-Fi

网络通信领取物料搬运任务,自主按任务要求将物料搬运至指定地点,并按照要

求的位置和方向精准摆放。

基于竞赛项目要求的机器人功能和环境设置,以智能制造的现实和未来发展

为主题,设计一套具有一定难度的物料自动搬运任务及任务工业场景(参考任务

设计模板),为竞赛决赛阶段的现场任务命题提供参考方案。

本项目参赛所要求的实物和文件均由参赛学生自主完成。

2.2 竞赛项目要求

项目要求包括机器人功能、控制、机械结构与外形尺寸等,同时还包括竞赛

场地设置、搬运物料及任务编码等环境设置要求,决赛阶段机器人完成的任务以

竞赛项目要求为基础。

6

�

2.2.1 机器人功能要求

机器人应具有自主定位、自主移动、自主避障、二维码读取(初赛用)、Wi-Fi

网络通信(决赛用)、物料位置、颜色及形状识别、物料抓取与搬运、路径规划

等功能;竞赛过程由机器人自主运行,不允许使用遥控等人机交互手段及除机器

人本体之外的任何辅助装置。

2.2.2 机器人电控及驱动要求

机器人所用传感器和电机的种类及数量不限。要求在机器人的醒目位置安装

有任务码显示装置,该装置能够持续显示所有任务信息直至比赛结束。机器人采

用电池供电,供电电压限制在 12V 以下(含 12V),电池随车装载,场内赛程中

不能更换。

2.2.3 机器人的机械结构要求

自主设计并制造机器人的机械部分,该部分允许采用标准紧固件、标准结构

零件及各类轴承,不允许使用成品套件。机器人的行走方式、机械手臂的结构形

式均不限制。机器人腕部与手爪的连接界面结构自行确定。

除 2.3.2.1-(2)中所设计的手爪及机械臂(选做)需要在竞赛现场设计制作

外,其他均在校内完成,所用材料自定。

2.2.4 机器人的外形尺寸要求

机器人(含机械手臂)的铅垂方向的整体投影通过一个外形尺寸与一张 A4

纸相当的门框(“A4 门框”横向或竖向放置均可)方可参加比赛。允许机器人结

构设计为可折叠形式,但通过“A4 门框”后才可自行展开。

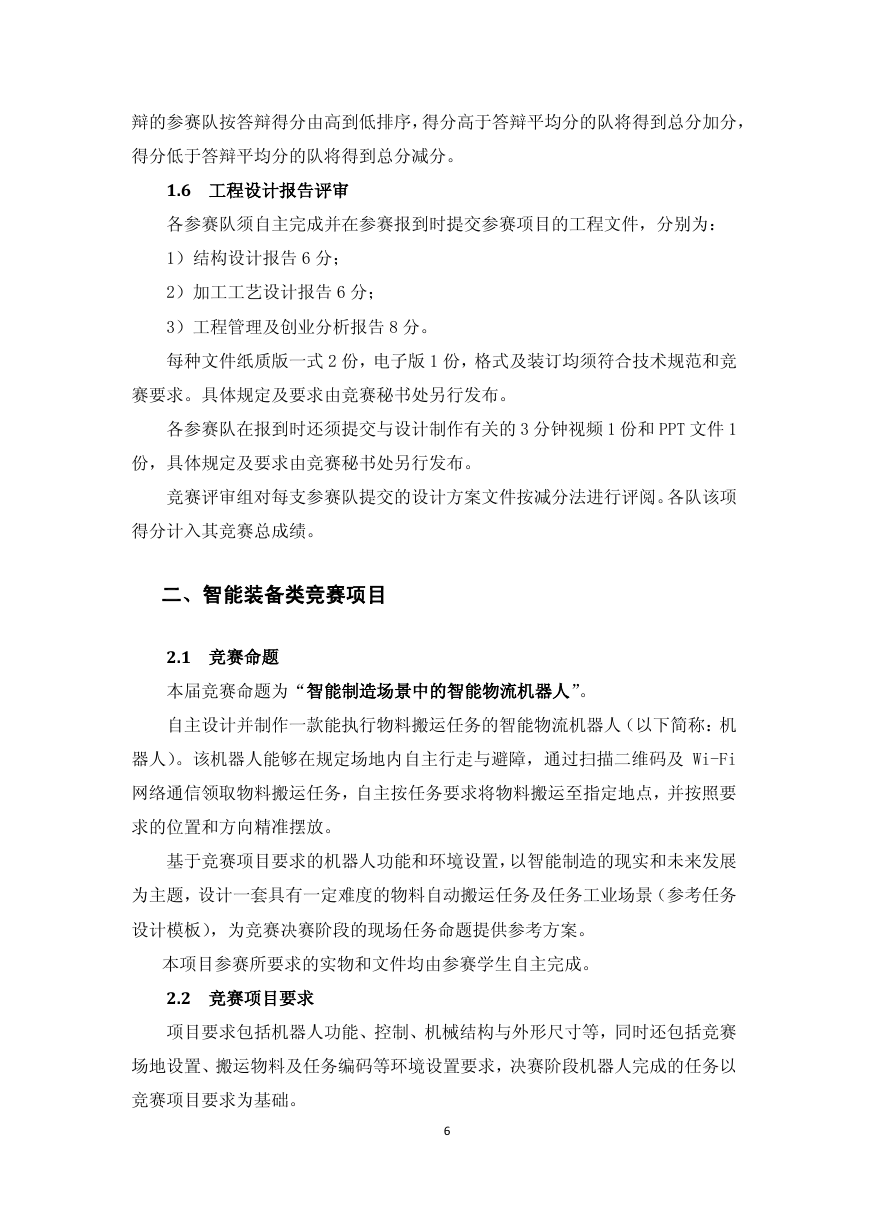

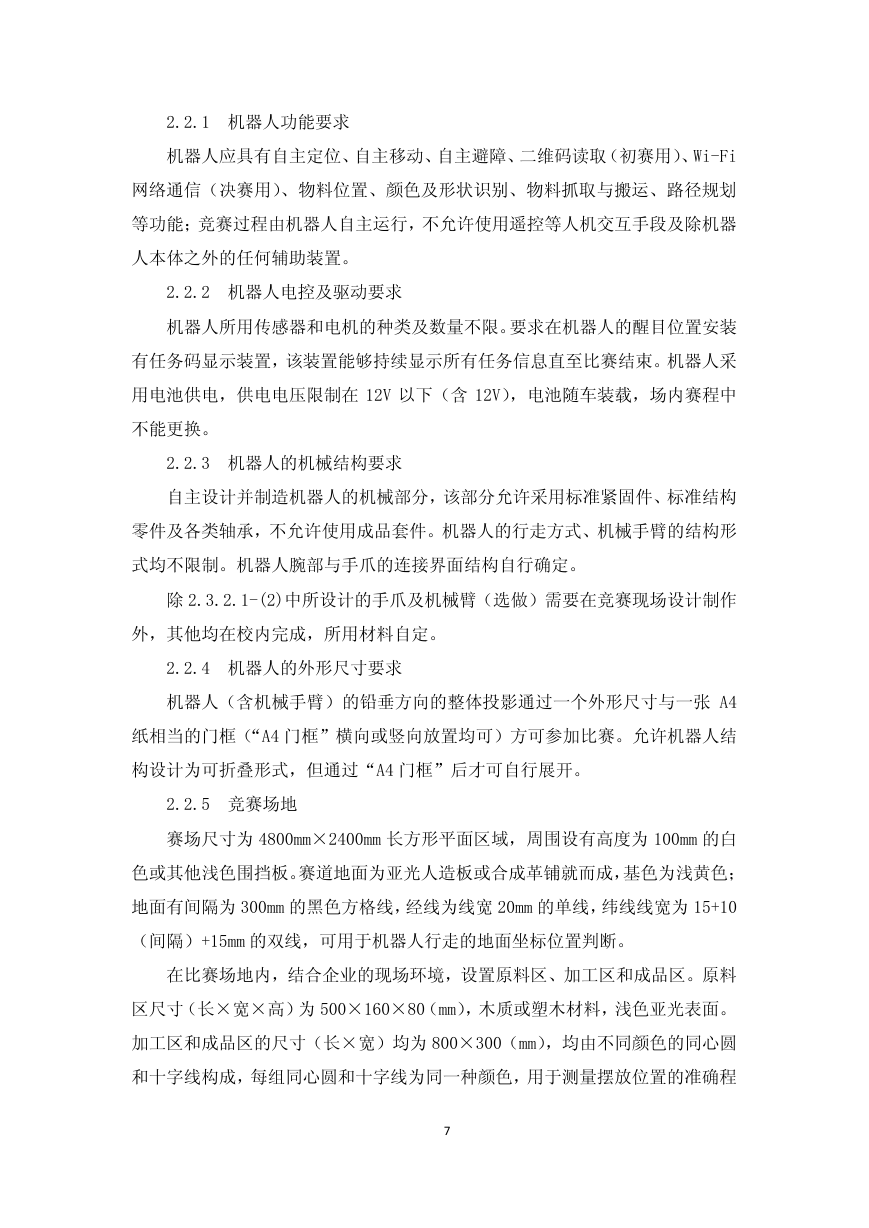

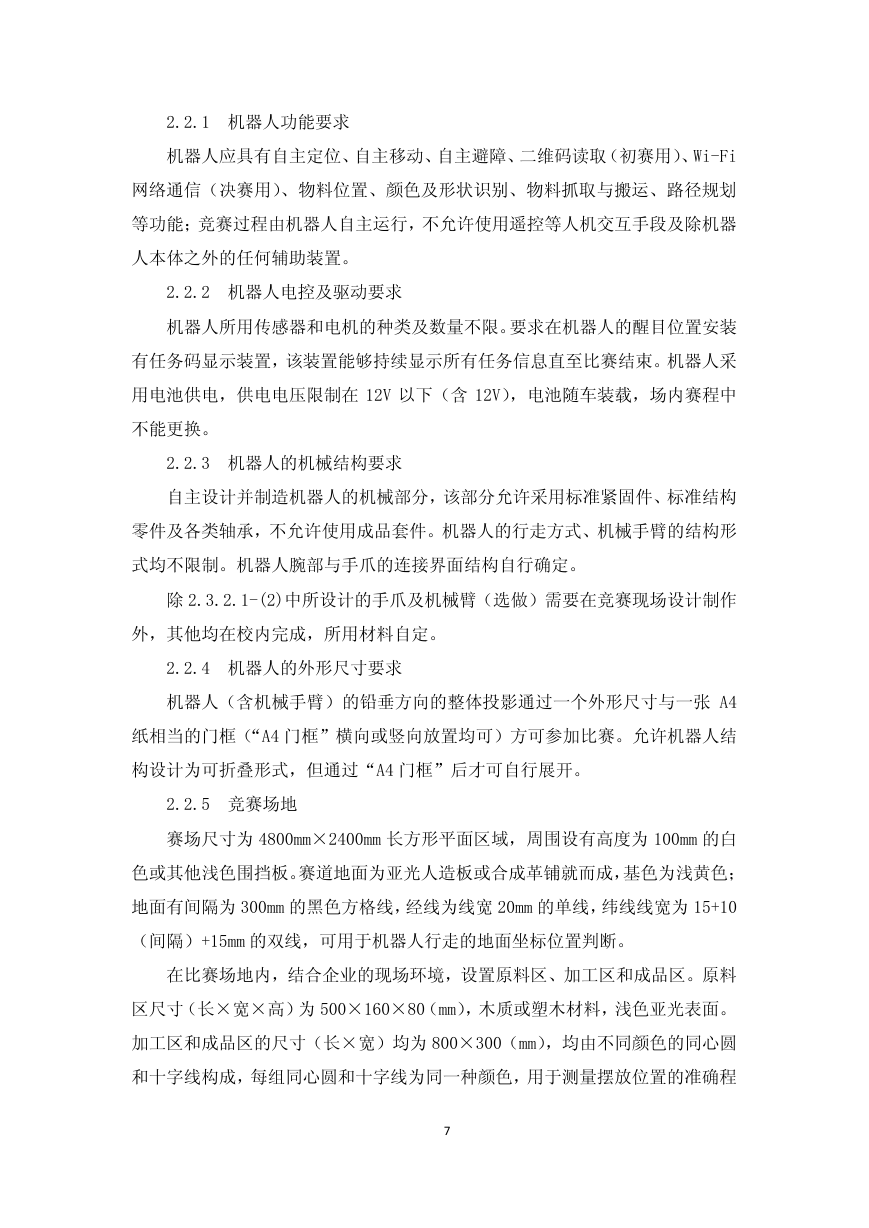

2.2.5 竞赛场地

赛场尺寸为 4800mm×2400mm 长方形平面区域,周围设有高度为 100mm 的白

色或其他浅色围挡板。赛道地面为亚光人造板或合成革铺就而成,基色为浅黄色;

地面有间隔为 300mm 的黑色方格线,经线为线宽 20mm 的单线,纬线线宽为 15+10

(间隔)+15mm 的双线,可用于机器人行走的地面坐标位置判断。

在比赛场地内,结合企业的现场环境,设置原料区、加工区和成品区。原料

区尺寸(长×宽×高)为 500×160×80(mm),木质或塑木材料,浅色亚光表面。

加工区和成品区的尺寸(长×宽)均为 800×300(mm),均由不同颜色的同心圆

和十字线构成,每组同心圆和十字线为同一种颜色,用于测量摆放位置的准确程

7

�

度。

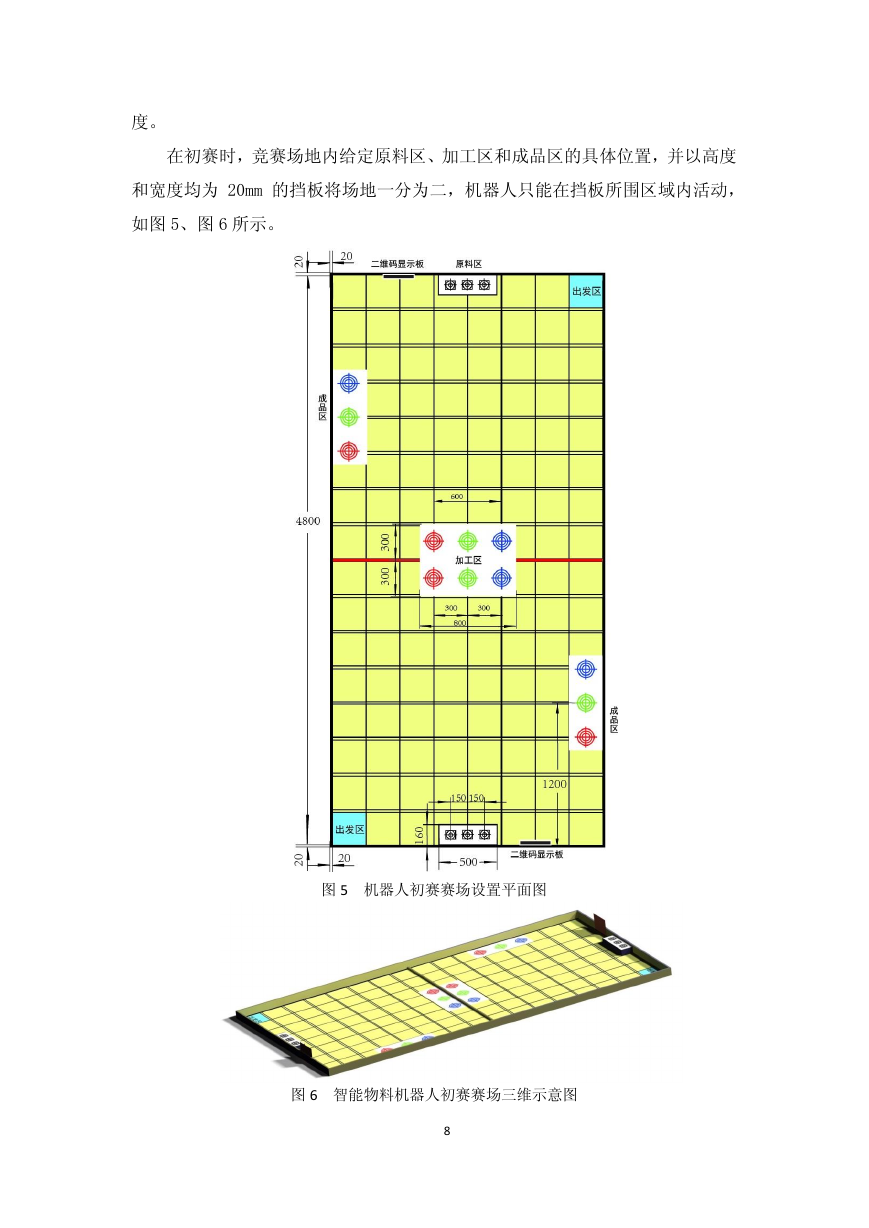

在初赛时,竞赛场地内给定原料区、加工区和成品区的具体位置,并以高度

和宽度均为 20mm 的挡板将场地一分为二,机器人只能在挡板所围区域内活动,

如图 5、图 6 所示。

图 5 机器人初赛赛场设置平面图

图 6 智能物料机器人初赛赛场三维示意图

8

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc